77 第三分 第十四章 课时53 生态脆弱区的综合治理 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习(人教版2019)

文档属性

| 名称 | 77 第三分 第十四章 课时53 生态脆弱区的综合治理 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习(人教版2019) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-12-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共88张PPT)

课时53 生态脆弱区的综合治理

第三部分 区域发展

第十四章 资源、环境与区域发展

夯实·基础知识

任务——理解分析生态脆弱区的分布、表现及综合治理措施

1.简答:生态脆弱区的含义是什么?

[提示] 指生态系统抗干扰能力弱、易于退化且难以恢复的地区。

2.填空:了解生态脆弱区的分布与表现。

(1)主要分布:干湿交替、________、水陆交界、森林边缘、________等地区。

(2)表现:土地沙化、______、土壤侵蚀、__________、土壤肥力下降等。

农牧交错

沙漠边缘

石漠化

土壤盐碱化

3.填表:认识我国生态脆弱区。

特点 面积大,______,分布广

典型地区 南方喀斯特分布地区的______,北方农牧交错带的________

类型多

石漠化

土地退化

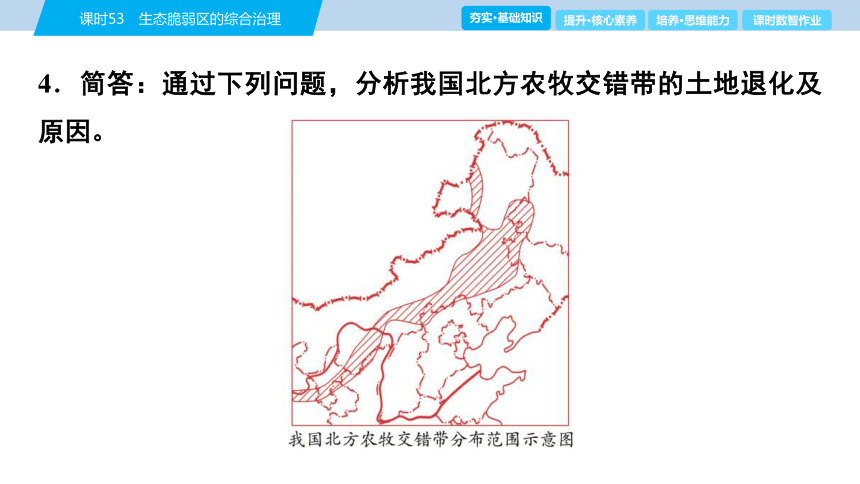

4.简答:通过下列问题,分析我国北方农牧交错带的土地退化及原因。

(1)分析土地退化的自然原因。

[提示] 我国北方农牧交错带地处半湿润区与半干旱区的过渡地带,降水量具有临界性且变率大;多大风,土地极易受风蚀和沙化。

(2)分析土地退化的人为原因。

[提示] 过度开垦;过度放牧;不合理的开矿、樵采、道路建设等,也会造成土地退化。

(3)简述北方农牧交错带土地退化综合治理的措施。

[提示] 优化土地利用结构;构筑防护体系;以地养地,自然恢复;调整牲畜结构和数量;控制人口过快发展,提高人口素质。

衔接一 选择性必修2教材图2.9变式

石漠化是指在热带、亚热带湿润气候条件的喀斯特环境中,土壤严重侵蚀,基岩大面积裸露或砾石堆积而呈现的类似荒漠景观的土地退化现象和过程。下图为我国某地石漠化景观图。据此完成1~2题。

1.图示地区石漠化严重的人为原因是( )

A.不合理的人类活动使气候恶化

B.煤炭开采业带来的溶洞塌陷

C.交通运输建设引发生态失调

D.砍伐、垦殖导致的植被破坏

2.石漠化集中分布在我国的( )

A.四川盆地 B.云贵高原

C.南方低山丘陵区 D.北方山地平原区

√

√

1.D 2.B [第1题,当地居民过度砍伐森林、过度垦殖等,导致植被覆盖率下降,土壤遭受流水侵蚀,大面积坚硬岩石裸露,呈现出类似荒漠的景观,D正确;石漠化的形成与气候变化关系不大,A错误;煤炭开采业带来的溶洞塌陷会改变区域地貌形态,但不会导致石漠化,B错误;交通运输建设引发的生态失调,主要分布在交通线沿线,C错误。

第2题,由材料“石漠化是指在热带、亚热带湿润气候条件的喀斯特环境中,土壤严重侵蚀,基岩大面积裸露或砾石堆积而呈现的类似荒漠景观的土地退化现象和过程”可知,热带、亚热带季风气候区,喀斯特地貌分布区易引发石漠化,根据所学知识可知,符合这些条件的是云贵高原地区,B正确。]

衔接二 选择性必修2教材活动变式

非洲萨赫勒地区(如图)处于干旱与半干旱、热带沙漠与热带草原的过渡地带,年降水量大多为100~500毫米。20世纪以来,传统的游牧经济向商品性的定居牧业经济转变。20世纪50年代以来,该地区人口急剧增加,对粮食需求也迅速增加,

旱作农业不断向北推进。20世纪60年

代末70年代初,萨赫勒地区出现了严

重的荒漠化。据此完成3~4题。

3.萨赫勒地区土地荒漠化的最主要原因是( )

①过度开垦 ②过度放牧 ③全球气候变暖 ④修建道路

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

4.萨赫勒某地区推广农作物的休闲轮作制,主要目的在于( )

A.削减风力 B.增加降水量

C.恢复土壤肥力 D.增加杂草

√

√

3.A 4.C [第3题,由材料信息可知,萨赫勒地区发展“商品性的定居牧业经济”,且“旱作农业不断向北推进”,农作物侵入牧区,草场面积被压缩,牧区被迫向环境脆弱地带转移,故推测萨赫勒地区土地荒漠化的最主要原因是过度开垦、过度放牧,①②正确;萨赫勒地区土地荒漠化的最主要原因不是全球气候变暖,③错误;修建道路对土地荒漠化影响较小,④错误。

第4题,休闲轮作制通过作物轮作和耕地休耕的方式,使土地得到自然恢复,从而有利于恢复土壤肥力,C正确;休闲轮作制对削减风力作用不大,A错误;休闲轮作制不能增加降水量,B错误;增加杂草不利于农业生产,不是推广农作物休闲轮作制的主要目的,D错误。]

衔接三 选择性必修2教材案例变式

乌兰察布市位于内蒙古自治区的中部(图1)。历史上这里曾是水草丰美的大草原,20世纪60年代后,草原基本消失。从1994年起,该市开始重建生态,至2008年,陆续有一半多的耕地实现退耕还林(草)。图2为该市农业土地利用结构示意图,图3为该市农业产业结构示意图。据此完成5~6题。

5.推测20世纪60年代后,该市草原基本消失的主要原因是( )

A.冬春多风,风沙侵蚀严重

B.大规模开挖矿产

C.地形崎岖,水土流失严重

D.大面积垦草种粮

6.退耕还林(草)后,该市( )

A.林草比重均上升 B.林牧业比重均上升

C.土地利用率提高 D.气候条件更加湿润

√

√

5.D 6.C [第5题,根据材料可知,历史上这里曾是水草丰美的大草原,“冬春多风”的问题一直都存在,不是20世纪60年代后才出现的,A错误;该地区地形平坦,C错误;从材料中无法得出是大规模开挖矿产而造成该市草原基本消失,B错误;由图中信息可知,1994年耕地面积占比较大,由材料可知,从1994年起,该市开始重建生态,至2008年,陆续有一半多的耕地实现退耕还林(草),说明20世纪60年代后,该市草原基本消失的主要原因是大面积垦草种粮,D正确。

第6题,根据图中信息可知,林地比重上升,草地比重下降,A错误;畜牧业比重上升,林业比重下降,B错误;退耕还林(草)后,该地不再发展灌溉农业,气候条件有一定的改善,但不会更加湿润,D错误;草地所占比重下降,但畜牧业所占比重明显提高,说明土地利用率提高,C正确。]

一、我国北方农牧交错带荒漠化问题的分析

1.我国北方农牧交错带荒漠化的成因

(1)自然因素:自然本底脆弱

提升·核心素养

(2)人为因素(主要原因):人类活动的过度干扰

人类活动 土地退化的表现

过度开垦 在降水较多的年份,农区向牧区扩展;在降水较少的年份,农作物就会减产,甚至绝收,且因农作物长势差,加剧了土壤的侵蚀;为增加粮食产量,人们向牧区方向进一步扩大耕地面积;导致土壤肥力逐年下降、耕地演变为沙地

人类活动 土地退化的表现

过度放牧 破坏了牧草生长和土壤结构,加速了草场退化和土地沙化的进程

过度樵采 樵采天然植被作为燃料;无节制地在草原地区采挖药材,严重破坏植被;翻动土层,造成风沙侵蚀加剧,草地沙化

人类活动 土地退化的表现

水资源利用不当 盲目扩大开垦规模,大规模灌溉导致生态用水紧张,植被退化,土地荒漠化;大水漫灌,导致土壤次生盐渍化

不合理的开矿、道路建设 不重视环境保护,破坏植被、污染水源、弃土弃渣,导致建设用地周围草场退化、沙化

2.循因探寻荒漠化的防治措施

(1)合理利用水资源

地区 措施

农作区 改善耕作和灌溉技术,推广节水农业,避免土壤盐碱化

牧区草原 减少水井的数量,以免牲畜的大量无序增长

干旱的内陆地区 合理分配河流上、中、下游水资源,既要考虑上、中游的开发,又要顾及下游生态环境的保护

(2)利用生物措施和工程措施构筑防护体系

(3)优化土地利用结构

(4)以地养地,自然恢复

(5)调整牲畜结构和数量

(6)控制人口过快发展,提高人口素质

二、生态脆弱区的水土流失问题分析

1.水土流失的成因

(1)水土流失的自然原因

自然因素 对水土流失产生的影响

气候 与降水的多少和强度有关。降水越多越集中,强度越大且多暴雨,侵蚀作用就越强,水土流失也就越严重

地形 与地形的坡度和坡面组成物质有关。在一定范围内,地形坡度越大,坡面物质越不稳定,越容易产生水土流失现象

自然因素 对水土流失产生的影响

植被 与植被的覆盖程度有关。植被覆盖度越低,削减降水和地表径流的能力就越弱,水土流失就越严重

土壤 与土质的疏密程度有关。土质越疏松,水土流失越严重

(2)水土流失的人为原因

地表植被遭到破坏是造成水土流失严重的关键因素,应重点分析导致地表植被破坏、土质疏松的人类活动。

①生活能源短缺,大量砍伐树木用作薪柴。

②土地资源开发利用不合理,毁林开荒、耕作方式不当,管理粗放。

③开矿、开采石料、修路、建房屋、修水利设施等开发建设不当。

2.水土流失的危害

耕地质量 土层变薄、养分流失、质量下降、农业单产降低

河流泥沙含量 河流泥沙含量剧增,河湖淤积,加剧洪涝威胁

自然灾害 诱发和加剧地质灾害的发生

3.水土流失的治理措施

(1)不同地段水土流失的治理措施

沟谷集 中区 工程 措施 主要是采取土石方及混凝土工程等措施,将所发生的水土流失状况控制、固定住,使其不再继续发生和恶化

不适宜耕种的土地 生物 措施 主要是采取植树种草、退耕还林、封山育林等植被绿化的方法进行治理

耕作区 农业技术措施 主要是应用于农业生产耕作中的农业技术手段,如土壤培肥、品种改良、塬面改造、间作轮作、套种耕作、提高复种指数等

(2)黄土高原小流域综合治理措施

4.我国西南地区水土流失造成的石漠化问题

(1)原因:山高坡陡,降雨集中,冲刷力强,加上喀斯特地区成土速度缓慢,土层瘠薄,不易留存;人口增长过快,乱砍滥伐和土地不合理利用。

(2)危害:地表土层流失殆尽,岩石大面积裸露,土地生产力严重下降,地表无土、无水、无林,形成石质荒漠化。

(3)治理措施:保土蓄水,植树造林,生态移民等。

(2023·全国甲卷)阅读图文材料,回答下列问题。

风蚀粗化是风蚀导致地表松散层细颗粒物流失、粗颗粒物所占比例增加的现象,其过程如图1所示。某科研小组通过比较地表松散层表层和浅层的粗、细颗粒物含量,构建了风蚀粗化指数。该指数数值越大,说明表层比浅层粗颗粒物含量越高。图2显示青藏高原南部(针对风蚀)采样点粗化指数的分布。

培养·思维能力

(1)说明风蚀粗化过程中地表松散层风蚀强度的变化。

(2)指出图2所示区域风蚀粗化指数的空间分布特征,并解释其原因。

(3)分析耕作对风蚀和风蚀粗化指数的影响。

(4)提出图2所示区域因地制宜的风蚀防治措施。

【解题导引】

(1)由图1可知,早期细颗粒物所占比例较大,细颗粒物更容易被风蚀→风蚀粗化过程中,表层细颗粒物流失,粗颗粒物增多→风蚀粗化指数变大,不易被风力侵蚀→地表松散层风蚀强度逐渐变弱

(2)由图2可知,该地风蚀粗化指数分布不均匀,北部地区较大,南部地区较小,自西向东风蚀粗化指数减小→北部和西部地区风力较大,且地表植被稀疏,多裸地、荒地,风蚀作用强;南部和东部地区受夏季风影响,降水丰富,植被茂密,地表摩擦力大→风蚀程度低

(3)结合所学知识可知,耕作会使表层和浅层充分混合,表层细颗粒物增多,土质更加疏松→该地强风季节在冬春季,风速大,植被覆盖率低,加速风蚀粗化进程;耕作使表层和浅层粗、细颗粒物混杂,表层和浅层粗颗粒物含量基本一致→风蚀粗化指数基本不变

(4)西部、北部与东部、南部风蚀粗化程度差异较大→因地制宜采取措施。东部、南部粗化指数较小→采取砾石覆盖、耕作留茬、免耕、限制放牧等措施→保护地表,减轻风蚀。西部、北部粗化指数大→可维持自然状态

【尝试解答】 (1)早期细颗粒物所占比例大,地表松散层风蚀强;随着细颗粒物所占比例减少,粗颗粒物所占比例增加,地表松散层风蚀强度逐渐减弱。

(2)分布特征:西部大,东部小;北部大,南部小。

原因:西部、北部风力强劲,植被覆盖度小。

(3)耕作使表层和浅层充分混合,表层细颗粒物增多,土质疏松,强风蚀季节植被覆盖度低,风蚀强度大;表层和浅层粗颗粒物含量基本一致,风蚀粗化指数基本不变。

(4)东部、南部:可因地制宜采取砾石覆盖、耕作留茬、免耕、限制放牧等措施,保护地表,减轻风蚀。

西部、北部:地表砾石覆盖度高,风蚀强度小,可维持自然状态。

图中雅鲁藏布江中下游谷地地区风蚀粗化指数相对较小的原因是什么?

[提示] 雅鲁藏布江中下游谷地地区受夏季风影响,降水丰富,植被茂密,地表摩擦力大,风蚀强度小;该地区有大面积的农业耕作区,受农业耕作活动的影响,耕地耕作层表层和深层颗粒物较为均匀,风蚀粗化指数相对较小。

视角一 荒漠化及其治理

(2024·荆州三模)风蚀气候因子指数是衡量气候对土壤风蚀的潜在影响程度的指标。该指数受风力、降水等多种因素的影响,指数越大,代表风力侵蚀程度越大。右图示

意1971—2015年内蒙古自治区锡林郭

勒地区风蚀气候因子指数的平均月际

变化。读图,完成1~3题。

1.由图可知,锡林郭勒( )

A.4月风力最大 B.夏季风力侵蚀最弱

C.1月降水最多 D.春季风力侵蚀最强

2.冬季锡林郭勒的风蚀气候因子指数为负值,最有可能是因为该地区( )

A.地表积雪 B.植被稀疏

C.风力较弱 D.降水较少

√

√

3.近年来, 锡林郭勒风蚀气候因子指数呈明显下降趋势,说明该地区( )

①荒漠化程度加剧 ②土壤含水量增大 ③生物多样性减少 ④植被覆盖率上升

A.①② B.①③

C.③④ D.②④

√

1.D 2.A 3.D [第1题,据图可知,1971—2015年锡林郭勒地区风蚀气候因子指数最大值出现在4月,最小值出现在1月,但该指数受风力、降水等多种因素的影响,所以无法单一判断4月风力最大和1月降水最多,A、C错误;该指数越大代表风力侵蚀程度越大,图中春季该指数最大,冬季该指数最小,因此冬季风力侵蚀最弱,春季风力侵蚀最强,B错误,D正确。

第2题,冬季锡林郭勒的风蚀气候因子指数为负值,说明该地区冬季风力侵蚀小,根据区域背景知识可知,内蒙古锡林郭勒地区纬度较高,靠近冬季风的发源地,所以冬季风力较强,C错误;而冬季该地区植被稀疏和降水较少会使得该区域的风力侵蚀程度更加严重,和题意不符,B、D错误;综合上述信息,该区域冬季地表积雪覆盖可以保护地表,防止其遭到冬季风对地表的风力侵蚀,A正确。

第3题,近年来,锡林郭勒风蚀气候因子指数呈明显下降趋势,说明该地区风力侵蚀程度有所减弱。荒漠化程度加剧和生物多样性减少无法反映风力侵蚀程度减弱,①③错误;而土壤含水量增大和植被覆盖率上升则可以使得该地区风力侵蚀程度减弱,②④正确。故选D。]

视角二 水土流失及其治理

上坝村(31°N,111°E)位于湖北省秭归县,海拔235米,雨季为4—10月,小麦—花生顺坡耕作是当地普遍采用的传统种植方式,水土流失严重。后来,该村在坡耕地内增设植物篱防治水土流失,由于长期的侵蚀和淤积,栽种植物篱的地方坡面微地形发生改变。如图示意上坝村植物篱分布形式,如表示意上坝村年内农事安排情况。据此完成4~6题。

月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

农事 安排 田间管理 收割小 麦、播 种花生 田间管理 收获花生、 播种小麦 田间 管理

4.上坝村一年内水土流失最严重的月份是( )

A.1月、2月、3月 B.4月、7月、8月

C.5月、9月、10月 D.6月、11月、12月

5.上坝村植物篱适宜选择的植物是( )

A.一年生草本植物

B.杨树、落叶松等乔木

C.茎叶稀疏植物

D.抗药性强、耐贫瘠的灌木

√

√

6.上坝村植物篱对坡面产生的影响是( )

①a处土壤肥力下降 ②a处土层增厚 ③b处水土流失加剧 ④b处生物多样性增加

A.①④ B.②③

C.①③ D.②④

√

4.C 5.D 6.B [第4题,上坝村雨季为4—10月,此时雨水多,且小麦—花生顺坡耕作是当地普遍采用的传统种植方式,水土流失严重。因此,水土流失最严重的月份应该出现在雨季且收割(获)、播种等农事活动频繁时。结合农事安排表,可以看出5月、9月、10月是小麦和花生种植及收获的季节,植被覆盖率低,土壤松动,且是雨季,因此水土流失最严重,C正确。

第5题,上坝村雨季为4—10月,因此植物篱需要能够长期生长,以持续保护坡面。一年生草本植物生长周期短,不利于长期保持水土,A错误;杨树、落叶松等乔木根系深,但生长周期长,不利于短期内防治水土流失,B错误;茎叶稀疏的植物无法有效覆盖坡面,不利于防治水土流失,C错误;抗药性强、耐贫瘠的灌木既能长期生长,又能有效覆盖坡面,是植物篱适宜选择的植物,D正确。

第6题,植物篱能够减少雨水直接冲刷坡面,降低坡面侵蚀,且可拦截泥沙,使a处土层增厚,土壤肥力提高,①错误,②正确;由于植物篱的增设,会使b处的土壤变得更加疏松和松散,因此在同样的降水强度下,和以前相比,雨水侵蚀会更加严重,会加剧水土流失,③正确;植物篱的增加对b处的生物多样性影响不大,④错误;综上所述,B符合题意。]

(建议用时:30分钟,分值:47分)

一、选择题(共9小题,每小题3分,共27分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

鄂尔多斯市位于我国农牧交错带,生态环境脆弱。读鄂尔多斯市降水量的变化图,完成1~2题。

课时数智作业(五十三) 生态脆弱区的综合治理

1.关于鄂尔多斯市气候及特点的描述,正确的是( )

A.温带季风气候,多年平均降水量大于400 mm

B.温带大陆性气候,多年平均降水量大于400 mm

C.温带季风气候,日照丰富

D.温带大陆性气候,蒸发量大

√

2.下列关于鄂尔多斯市降水量的变化对该地环境及农牧业发展的影响,推测正确的是( )

A.1965年牧业发展较好,土壤侵蚀较轻

B.1961年农业收成较好,土壤侵蚀较轻

C.降水变率大,生态脆弱,农牧业的环境影响较大

D.降水年际变化最大时期为1965—1966年,农牧业受影响较大

√

1.D 2.C [第1题,依据图中信息可知,鄂尔多斯市多年平均降水量在350 mm左右,据此可排除A、B两项;该地属于北方农牧交错带,属典型的温带大陆性气候,降水主要集中于夏季,春季气温骤升,降水少,干旱且多大风,气候干燥,蒸发量大,C错误,D正确。

第2题,据图可知,当地降水量的季节变化和年际变化大,生态环境脆弱,农牧业活动容易加速当地的生态环境恶化,C正确;1965年降水量仅为130 mm左右,为历年最少,严重干旱,植被覆盖度低,表土层裸露疏松,易受大风侵蚀,A错误;1961年降水量为520 mm左右,为历年最多,降水丰富,有利于农耕业,但暴雨集中使得土壤侵蚀严重,B错误;降水年际变化最大时期为1961—1962年及1964—1965年,D错误。]

(2025·泰安模拟)黄河中游窟野河流域大部分处于黄土高原向毛乌素沙漠过渡及森林草原向典型干旱草原的过渡地带,主要包含风沙草滩区和黄土丘陵沟壑区。其地形破碎程度高,植被覆盖率低,是窟野河的主要产沙区,水蚀、风蚀的交互作用使得该流域土壤侵蚀十分强烈。下图示意该流域甲、乙坝控小流域不同泥沙来源地相对贡献率。据此完成3~4题。

3.甲坝控小流域产沙主要来自( )

A.裸地 B.林地

C.草地 D.建设用地

4.与甲坝控小流域相比,乙坝控小流域( )

A.流域面积更大 B.林地面积更小

C.植被覆盖率高 D.草地产沙贡献率低

√

√

3.A 4.D [第3题,读图1可知,甲坝控小流域产沙主要来自裸地,A正确;林地和草地的植被覆盖率较高,不是小流域的主要产沙区,B、C错误;建设用地硬化路面多,产沙量也少,D错误。

第4题,据图可知,相比甲坝控小流域,乙坝控小流域草地产沙贡献率更低,D正确;不能通过图直接看出流域面积、林地面积与植被覆盖率,A、B、C错误。]

(2024·绥化一模)黄河流域土地利用类型以耕地、林地与草地为主,因此在情景设置的时候只需要改变这三种土地利用类型就能够模拟出相应的水沙通量数据。而流域出口的数据能够反映整个流域的径流泥沙情况,下表示意黄河流域出口利津水文站的模拟水沙数据。据此完成5~6题。

情景 径流量m3/s 泥沙含量t/s

均值 变化量 变化比例% 均值 变化量 变化比

例%

情景1 482.52 -161.64 -27.39 3.03 -0.82 -21.17

情景2 562.84 -27.32 -4.63 3.63 -0.22 -5.71

情景 3 574.74 15.42 2.61 4.00 0.15 3.90

5.表中模拟水沙数据的情景1、情景2、情景3分别是( )

A.耕地全部转林地、耕地全部转草地、林地全部转草地

B.耕地全部转林地、林地全部转草地、耕地全部转草地

C.耕地全部转草地、耕地全部转林地、林地全部转草地

D.耕地全部转草地、林地全部转草地、耕地全部转林地

√

6.2024年1月,有博主发视频称,黄河壶口瀑布水质变清了。冬季黄河水变清澈的主要原因是( )

①冬季黄土冻结 ②冬季降水少 ③昼夜温差大

④上游水库调节 ⑤植被覆盖率增加

A.①②③ B.①②④

C.②④⑤ D.③④⑤

√

5.A 6.C [第5题,由表格数据可知,情景1的径流量均值最小,变化量最大,径流量减少最多,河流含沙量最低,变化值最大,由所学知识可知,森林涵养水源、保持水土的作用最显著,故情景1应是耕地全部转林地,C、D错误;情景2径流量较大,变化值较小,河流含沙量较大,变化值较小,应为耕地全部转草地;情景3河流的径流量最大且增加,河流含沙量最多且增加,由于草地涵养水源和保持水土的能力弱于林地,因此,径流量增加,含沙量增加,应为林地全部转草地,A正确,B错误。

第6题,黄河壶口瀑布水质变清的主要原因:冬季降水少,河流径流量小,搬运能力弱,含沙量少,②正确;上游水库调节,河流含沙量下降,④正确;植被覆盖率增加,保持水土能力增强,⑤正确;冬季黄土冻结对河流含沙量影响不大,冬季昼夜温差小,①③错误。故选C。]

(2024·菏泽二模)乌玛公路在途经宁夏中卫时,有21 km穿越腾格里沙漠腹地。为确保沙漠公路安全畅通,沿线构建了生物和工程措施相结合的风沙防护体系。据此完成7~9题。

7.生物防护带引种的植物最可能为( )

A.乔木 B.灌木

C.草本植物 D.地被

8.推测公路两侧砾石带的主要作用是( )

A.防止火灾 B.排泄雨水

C.紧急避险 D.路基散热

√

√

9.根据公路两侧风沙防护体系配置差异,可推测图中的箭头最可能指向( )

A.东南方向 B.东北方向

C.西北方向 D.西南方向

√

7.B 8.A 9.B [第7题,图中公路穿越沙漠,生物防护带是最接近公路的植被,为阻挡风沙的最后一道防线,草本植物和地被植株低矮,只能起到固定地表、不原地起沙的效果,不能阻挡风沙吹向公路,C、D错误;该地穿越沙漠腹地,相当干旱,乔木生长需水量大,存活较困难,A错误;灌木根系深,能在干旱地区生存,植株有一定高度,能阻挡风沙,适合种植在公路边做生物防护带,B正确。

第8题,该地位于沙漠腹地,降水稀少,没有排泄雨水的需求,B错误;紧急避险带需从道路中分流,而不是沿道路平行延伸,C错误;砾石带在路基两侧,延伸12米,若为了散热没有必要修建这么宽,D错误;沙漠地区气候干旱,过往车辆多,容易因事故或者火种丢弃发生草原火灾,砾石带隔开公路和植被,可以起到阻燃作用,故主要功能为防止火灾,A正确。

第9题,根据图示可知,公路两侧风沙防护体系设置差异主要是高立式阻沙栅栏、草方格沙障和生物防护带宽度的差异,主要体现在阻沙、固沙和生态保护方面的差异,该地冬季风(西北风)强劲,且穿越腾格里沙漠,东西部沙源均较丰富。西北风影响下的风沙活动多,需要严密防范;夏季风(东南风)较弱,东南部防护带稍窄,因此推测图中左侧为西北方向,右侧为东南方向,箭头所指为东北方向,B正确。]

二、非选择题(共1小题,共20分)

10.(2024·葫芦岛一模)阅读材料,回答下列问题。(20分)

轮作休耕制度是中国农业供给侧结构性改革的有效手段,是探索藏粮于地、藏粮于技的具体实现途径,对推动中国农业绿色发展和保障国家粮食安全具有重要战略意义。西南喀斯特生态脆弱区是轮作休耕制度试点的重点区域之一。贵州大部及广西、云南、四川、重庆、湖北、湖南等省区市的部分地区,是全球三大岩溶集中连片区中面积最大、岩溶发育最强烈的典型生态脆弱区。石漠化是西南喀斯特生态脆弱区农业可持续发展面临的最大挑战,同时该区也是我国经济发展比较落后的地区之一。

(1)分析西南地区采取轮作休耕制度的原因。(6分)

(2)指出喀斯特地区农业生态环境脆弱的主要表现。(6分)

(3)请你结合所学知识,针对不同石漠化地区耕地实行轮作休耕的治理模式给出合理化的建议。(8分)

[解析] 第(1)题,轮作休耕有利于恢复土壤肥力,故本小题主要分析当地土壤存在的问题。根据所学知识和材料信息可知,我国西南地区为生态脆弱区,长时间高强度的垦殖,会导致土地肥力下降,导致耕地生产力降低;该地水土流失严重,使得耕作层变薄,土壤肥力降低,土地质量不断下降,土壤酸化;农业生产过程中大量使用化肥、农药,会导致土壤有机质含量降低,土壤生物多样性降低,土壤重金属污染等问题。故为了恢复土壤肥力和土壤生态,西南地区采取了轮作休耕制度。

第(2)题,主要从地形、气候、土壤等农业区位因素的角度展开分析。该地岩层较厚,地势起伏较大,土壤侵蚀严重,成土过程缓慢,土层浅薄,且岩层裸露、土层不连续;区域生态环境脆弱,生态敏感性较高,对于干扰的响应较大,稳定性较差,难以恢复;该地季风气候显著,降水的季节变化较大,地表水难以贮存,季节性干旱频发;该地石漠化和水土流失严重;该地地势起伏较大,耕地中坡耕地的占比较高,耕地破碎,机械化程度较低等。

第(3)题,不同石漠化地区耕地实行轮作休耕的治理模式可以与石漠化防治措施相结合进行;对于坡度较大的耕地,应该实施退耕还林、还草措施,实施封山育林,促进自然植被的恢复,减少水土流失;坡度较小且石漠化较轻的耕地,采用轮作休耕的治理方式,采用免耕、少耕、秸秆还田、种植绿肥等方式,促进地力的恢复,实施保护性耕作,减少化肥、农药的使用;对于坡度较小且石漠化严重的耕地,应该实施多年休耕,或退耕还草,发展畜牧业,减少石漠化的发生;促进区域农业结构的调整,发展绿色农业、生态农业等;加大技术投入,提高当地农民种植技术,实施规模化经营,提高当地农民的收益等。

[答案] (1)土地长期高强度利用可能会导致肥力下降,耕地生产力下降;耕作层变薄;土壤质量不断下降;土壤酸化;化肥、农药的过量使用,造成土壤有机质含量偏低;重金属污染等问题。

(2)成土过程缓慢,土层浅薄且不连续;人地矛盾紧张;生态环境敏感度高、脆弱性强、稳定性低;季节性干旱频发;石漠化和水土流失严重;坡耕地比重大、机械作业难。

(3)贵州石漠化地区耕地实行轮作休耕可结合多种治理模式进行:坡度大的石漠化耕地,应采取退耕还林、还草、封山育林等措施;坡度小的石漠化较严重的耕地,实行耕地多年休耕,也可发展畜牧业,实现农牧结合;石漠化程度相对较轻的耕地,实行轮作和季节性休耕相结合,加强保护性耕作(如免耕、少耕、轮耕、秸秆覆盖还田、种植绿肥、减少化肥及农药的使用等),防止土壤进一步退化;加强替代产业的培植及其产业化经营,提高农民经济收益。(发展绿色产品加工业、合理搭配或种植农业经济作物、开展乡村旅游等)。

谢 谢 !

课时53 生态脆弱区的综合治理

第三部分 区域发展

第十四章 资源、环境与区域发展

夯实·基础知识

任务——理解分析生态脆弱区的分布、表现及综合治理措施

1.简答:生态脆弱区的含义是什么?

[提示] 指生态系统抗干扰能力弱、易于退化且难以恢复的地区。

2.填空:了解生态脆弱区的分布与表现。

(1)主要分布:干湿交替、________、水陆交界、森林边缘、________等地区。

(2)表现:土地沙化、______、土壤侵蚀、__________、土壤肥力下降等。

农牧交错

沙漠边缘

石漠化

土壤盐碱化

3.填表:认识我国生态脆弱区。

特点 面积大,______,分布广

典型地区 南方喀斯特分布地区的______,北方农牧交错带的________

类型多

石漠化

土地退化

4.简答:通过下列问题,分析我国北方农牧交错带的土地退化及原因。

(1)分析土地退化的自然原因。

[提示] 我国北方农牧交错带地处半湿润区与半干旱区的过渡地带,降水量具有临界性且变率大;多大风,土地极易受风蚀和沙化。

(2)分析土地退化的人为原因。

[提示] 过度开垦;过度放牧;不合理的开矿、樵采、道路建设等,也会造成土地退化。

(3)简述北方农牧交错带土地退化综合治理的措施。

[提示] 优化土地利用结构;构筑防护体系;以地养地,自然恢复;调整牲畜结构和数量;控制人口过快发展,提高人口素质。

衔接一 选择性必修2教材图2.9变式

石漠化是指在热带、亚热带湿润气候条件的喀斯特环境中,土壤严重侵蚀,基岩大面积裸露或砾石堆积而呈现的类似荒漠景观的土地退化现象和过程。下图为我国某地石漠化景观图。据此完成1~2题。

1.图示地区石漠化严重的人为原因是( )

A.不合理的人类活动使气候恶化

B.煤炭开采业带来的溶洞塌陷

C.交通运输建设引发生态失调

D.砍伐、垦殖导致的植被破坏

2.石漠化集中分布在我国的( )

A.四川盆地 B.云贵高原

C.南方低山丘陵区 D.北方山地平原区

√

√

1.D 2.B [第1题,当地居民过度砍伐森林、过度垦殖等,导致植被覆盖率下降,土壤遭受流水侵蚀,大面积坚硬岩石裸露,呈现出类似荒漠的景观,D正确;石漠化的形成与气候变化关系不大,A错误;煤炭开采业带来的溶洞塌陷会改变区域地貌形态,但不会导致石漠化,B错误;交通运输建设引发的生态失调,主要分布在交通线沿线,C错误。

第2题,由材料“石漠化是指在热带、亚热带湿润气候条件的喀斯特环境中,土壤严重侵蚀,基岩大面积裸露或砾石堆积而呈现的类似荒漠景观的土地退化现象和过程”可知,热带、亚热带季风气候区,喀斯特地貌分布区易引发石漠化,根据所学知识可知,符合这些条件的是云贵高原地区,B正确。]

衔接二 选择性必修2教材活动变式

非洲萨赫勒地区(如图)处于干旱与半干旱、热带沙漠与热带草原的过渡地带,年降水量大多为100~500毫米。20世纪以来,传统的游牧经济向商品性的定居牧业经济转变。20世纪50年代以来,该地区人口急剧增加,对粮食需求也迅速增加,

旱作农业不断向北推进。20世纪60年

代末70年代初,萨赫勒地区出现了严

重的荒漠化。据此完成3~4题。

3.萨赫勒地区土地荒漠化的最主要原因是( )

①过度开垦 ②过度放牧 ③全球气候变暖 ④修建道路

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

4.萨赫勒某地区推广农作物的休闲轮作制,主要目的在于( )

A.削减风力 B.增加降水量

C.恢复土壤肥力 D.增加杂草

√

√

3.A 4.C [第3题,由材料信息可知,萨赫勒地区发展“商品性的定居牧业经济”,且“旱作农业不断向北推进”,农作物侵入牧区,草场面积被压缩,牧区被迫向环境脆弱地带转移,故推测萨赫勒地区土地荒漠化的最主要原因是过度开垦、过度放牧,①②正确;萨赫勒地区土地荒漠化的最主要原因不是全球气候变暖,③错误;修建道路对土地荒漠化影响较小,④错误。

第4题,休闲轮作制通过作物轮作和耕地休耕的方式,使土地得到自然恢复,从而有利于恢复土壤肥力,C正确;休闲轮作制对削减风力作用不大,A错误;休闲轮作制不能增加降水量,B错误;增加杂草不利于农业生产,不是推广农作物休闲轮作制的主要目的,D错误。]

衔接三 选择性必修2教材案例变式

乌兰察布市位于内蒙古自治区的中部(图1)。历史上这里曾是水草丰美的大草原,20世纪60年代后,草原基本消失。从1994年起,该市开始重建生态,至2008年,陆续有一半多的耕地实现退耕还林(草)。图2为该市农业土地利用结构示意图,图3为该市农业产业结构示意图。据此完成5~6题。

5.推测20世纪60年代后,该市草原基本消失的主要原因是( )

A.冬春多风,风沙侵蚀严重

B.大规模开挖矿产

C.地形崎岖,水土流失严重

D.大面积垦草种粮

6.退耕还林(草)后,该市( )

A.林草比重均上升 B.林牧业比重均上升

C.土地利用率提高 D.气候条件更加湿润

√

√

5.D 6.C [第5题,根据材料可知,历史上这里曾是水草丰美的大草原,“冬春多风”的问题一直都存在,不是20世纪60年代后才出现的,A错误;该地区地形平坦,C错误;从材料中无法得出是大规模开挖矿产而造成该市草原基本消失,B错误;由图中信息可知,1994年耕地面积占比较大,由材料可知,从1994年起,该市开始重建生态,至2008年,陆续有一半多的耕地实现退耕还林(草),说明20世纪60年代后,该市草原基本消失的主要原因是大面积垦草种粮,D正确。

第6题,根据图中信息可知,林地比重上升,草地比重下降,A错误;畜牧业比重上升,林业比重下降,B错误;退耕还林(草)后,该地不再发展灌溉农业,气候条件有一定的改善,但不会更加湿润,D错误;草地所占比重下降,但畜牧业所占比重明显提高,说明土地利用率提高,C正确。]

一、我国北方农牧交错带荒漠化问题的分析

1.我国北方农牧交错带荒漠化的成因

(1)自然因素:自然本底脆弱

提升·核心素养

(2)人为因素(主要原因):人类活动的过度干扰

人类活动 土地退化的表现

过度开垦 在降水较多的年份,农区向牧区扩展;在降水较少的年份,农作物就会减产,甚至绝收,且因农作物长势差,加剧了土壤的侵蚀;为增加粮食产量,人们向牧区方向进一步扩大耕地面积;导致土壤肥力逐年下降、耕地演变为沙地

人类活动 土地退化的表现

过度放牧 破坏了牧草生长和土壤结构,加速了草场退化和土地沙化的进程

过度樵采 樵采天然植被作为燃料;无节制地在草原地区采挖药材,严重破坏植被;翻动土层,造成风沙侵蚀加剧,草地沙化

人类活动 土地退化的表现

水资源利用不当 盲目扩大开垦规模,大规模灌溉导致生态用水紧张,植被退化,土地荒漠化;大水漫灌,导致土壤次生盐渍化

不合理的开矿、道路建设 不重视环境保护,破坏植被、污染水源、弃土弃渣,导致建设用地周围草场退化、沙化

2.循因探寻荒漠化的防治措施

(1)合理利用水资源

地区 措施

农作区 改善耕作和灌溉技术,推广节水农业,避免土壤盐碱化

牧区草原 减少水井的数量,以免牲畜的大量无序增长

干旱的内陆地区 合理分配河流上、中、下游水资源,既要考虑上、中游的开发,又要顾及下游生态环境的保护

(2)利用生物措施和工程措施构筑防护体系

(3)优化土地利用结构

(4)以地养地,自然恢复

(5)调整牲畜结构和数量

(6)控制人口过快发展,提高人口素质

二、生态脆弱区的水土流失问题分析

1.水土流失的成因

(1)水土流失的自然原因

自然因素 对水土流失产生的影响

气候 与降水的多少和强度有关。降水越多越集中,强度越大且多暴雨,侵蚀作用就越强,水土流失也就越严重

地形 与地形的坡度和坡面组成物质有关。在一定范围内,地形坡度越大,坡面物质越不稳定,越容易产生水土流失现象

自然因素 对水土流失产生的影响

植被 与植被的覆盖程度有关。植被覆盖度越低,削减降水和地表径流的能力就越弱,水土流失就越严重

土壤 与土质的疏密程度有关。土质越疏松,水土流失越严重

(2)水土流失的人为原因

地表植被遭到破坏是造成水土流失严重的关键因素,应重点分析导致地表植被破坏、土质疏松的人类活动。

①生活能源短缺,大量砍伐树木用作薪柴。

②土地资源开发利用不合理,毁林开荒、耕作方式不当,管理粗放。

③开矿、开采石料、修路、建房屋、修水利设施等开发建设不当。

2.水土流失的危害

耕地质量 土层变薄、养分流失、质量下降、农业单产降低

河流泥沙含量 河流泥沙含量剧增,河湖淤积,加剧洪涝威胁

自然灾害 诱发和加剧地质灾害的发生

3.水土流失的治理措施

(1)不同地段水土流失的治理措施

沟谷集 中区 工程 措施 主要是采取土石方及混凝土工程等措施,将所发生的水土流失状况控制、固定住,使其不再继续发生和恶化

不适宜耕种的土地 生物 措施 主要是采取植树种草、退耕还林、封山育林等植被绿化的方法进行治理

耕作区 农业技术措施 主要是应用于农业生产耕作中的农业技术手段,如土壤培肥、品种改良、塬面改造、间作轮作、套种耕作、提高复种指数等

(2)黄土高原小流域综合治理措施

4.我国西南地区水土流失造成的石漠化问题

(1)原因:山高坡陡,降雨集中,冲刷力强,加上喀斯特地区成土速度缓慢,土层瘠薄,不易留存;人口增长过快,乱砍滥伐和土地不合理利用。

(2)危害:地表土层流失殆尽,岩石大面积裸露,土地生产力严重下降,地表无土、无水、无林,形成石质荒漠化。

(3)治理措施:保土蓄水,植树造林,生态移民等。

(2023·全国甲卷)阅读图文材料,回答下列问题。

风蚀粗化是风蚀导致地表松散层细颗粒物流失、粗颗粒物所占比例增加的现象,其过程如图1所示。某科研小组通过比较地表松散层表层和浅层的粗、细颗粒物含量,构建了风蚀粗化指数。该指数数值越大,说明表层比浅层粗颗粒物含量越高。图2显示青藏高原南部(针对风蚀)采样点粗化指数的分布。

培养·思维能力

(1)说明风蚀粗化过程中地表松散层风蚀强度的变化。

(2)指出图2所示区域风蚀粗化指数的空间分布特征,并解释其原因。

(3)分析耕作对风蚀和风蚀粗化指数的影响。

(4)提出图2所示区域因地制宜的风蚀防治措施。

【解题导引】

(1)由图1可知,早期细颗粒物所占比例较大,细颗粒物更容易被风蚀→风蚀粗化过程中,表层细颗粒物流失,粗颗粒物增多→风蚀粗化指数变大,不易被风力侵蚀→地表松散层风蚀强度逐渐变弱

(2)由图2可知,该地风蚀粗化指数分布不均匀,北部地区较大,南部地区较小,自西向东风蚀粗化指数减小→北部和西部地区风力较大,且地表植被稀疏,多裸地、荒地,风蚀作用强;南部和东部地区受夏季风影响,降水丰富,植被茂密,地表摩擦力大→风蚀程度低

(3)结合所学知识可知,耕作会使表层和浅层充分混合,表层细颗粒物增多,土质更加疏松→该地强风季节在冬春季,风速大,植被覆盖率低,加速风蚀粗化进程;耕作使表层和浅层粗、细颗粒物混杂,表层和浅层粗颗粒物含量基本一致→风蚀粗化指数基本不变

(4)西部、北部与东部、南部风蚀粗化程度差异较大→因地制宜采取措施。东部、南部粗化指数较小→采取砾石覆盖、耕作留茬、免耕、限制放牧等措施→保护地表,减轻风蚀。西部、北部粗化指数大→可维持自然状态

【尝试解答】 (1)早期细颗粒物所占比例大,地表松散层风蚀强;随着细颗粒物所占比例减少,粗颗粒物所占比例增加,地表松散层风蚀强度逐渐减弱。

(2)分布特征:西部大,东部小;北部大,南部小。

原因:西部、北部风力强劲,植被覆盖度小。

(3)耕作使表层和浅层充分混合,表层细颗粒物增多,土质疏松,强风蚀季节植被覆盖度低,风蚀强度大;表层和浅层粗颗粒物含量基本一致,风蚀粗化指数基本不变。

(4)东部、南部:可因地制宜采取砾石覆盖、耕作留茬、免耕、限制放牧等措施,保护地表,减轻风蚀。

西部、北部:地表砾石覆盖度高,风蚀强度小,可维持自然状态。

图中雅鲁藏布江中下游谷地地区风蚀粗化指数相对较小的原因是什么?

[提示] 雅鲁藏布江中下游谷地地区受夏季风影响,降水丰富,植被茂密,地表摩擦力大,风蚀强度小;该地区有大面积的农业耕作区,受农业耕作活动的影响,耕地耕作层表层和深层颗粒物较为均匀,风蚀粗化指数相对较小。

视角一 荒漠化及其治理

(2024·荆州三模)风蚀气候因子指数是衡量气候对土壤风蚀的潜在影响程度的指标。该指数受风力、降水等多种因素的影响,指数越大,代表风力侵蚀程度越大。右图示

意1971—2015年内蒙古自治区锡林郭

勒地区风蚀气候因子指数的平均月际

变化。读图,完成1~3题。

1.由图可知,锡林郭勒( )

A.4月风力最大 B.夏季风力侵蚀最弱

C.1月降水最多 D.春季风力侵蚀最强

2.冬季锡林郭勒的风蚀气候因子指数为负值,最有可能是因为该地区( )

A.地表积雪 B.植被稀疏

C.风力较弱 D.降水较少

√

√

3.近年来, 锡林郭勒风蚀气候因子指数呈明显下降趋势,说明该地区( )

①荒漠化程度加剧 ②土壤含水量增大 ③生物多样性减少 ④植被覆盖率上升

A.①② B.①③

C.③④ D.②④

√

1.D 2.A 3.D [第1题,据图可知,1971—2015年锡林郭勒地区风蚀气候因子指数最大值出现在4月,最小值出现在1月,但该指数受风力、降水等多种因素的影响,所以无法单一判断4月风力最大和1月降水最多,A、C错误;该指数越大代表风力侵蚀程度越大,图中春季该指数最大,冬季该指数最小,因此冬季风力侵蚀最弱,春季风力侵蚀最强,B错误,D正确。

第2题,冬季锡林郭勒的风蚀气候因子指数为负值,说明该地区冬季风力侵蚀小,根据区域背景知识可知,内蒙古锡林郭勒地区纬度较高,靠近冬季风的发源地,所以冬季风力较强,C错误;而冬季该地区植被稀疏和降水较少会使得该区域的风力侵蚀程度更加严重,和题意不符,B、D错误;综合上述信息,该区域冬季地表积雪覆盖可以保护地表,防止其遭到冬季风对地表的风力侵蚀,A正确。

第3题,近年来,锡林郭勒风蚀气候因子指数呈明显下降趋势,说明该地区风力侵蚀程度有所减弱。荒漠化程度加剧和生物多样性减少无法反映风力侵蚀程度减弱,①③错误;而土壤含水量增大和植被覆盖率上升则可以使得该地区风力侵蚀程度减弱,②④正确。故选D。]

视角二 水土流失及其治理

上坝村(31°N,111°E)位于湖北省秭归县,海拔235米,雨季为4—10月,小麦—花生顺坡耕作是当地普遍采用的传统种植方式,水土流失严重。后来,该村在坡耕地内增设植物篱防治水土流失,由于长期的侵蚀和淤积,栽种植物篱的地方坡面微地形发生改变。如图示意上坝村植物篱分布形式,如表示意上坝村年内农事安排情况。据此完成4~6题。

月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

农事 安排 田间管理 收割小 麦、播 种花生 田间管理 收获花生、 播种小麦 田间 管理

4.上坝村一年内水土流失最严重的月份是( )

A.1月、2月、3月 B.4月、7月、8月

C.5月、9月、10月 D.6月、11月、12月

5.上坝村植物篱适宜选择的植物是( )

A.一年生草本植物

B.杨树、落叶松等乔木

C.茎叶稀疏植物

D.抗药性强、耐贫瘠的灌木

√

√

6.上坝村植物篱对坡面产生的影响是( )

①a处土壤肥力下降 ②a处土层增厚 ③b处水土流失加剧 ④b处生物多样性增加

A.①④ B.②③

C.①③ D.②④

√

4.C 5.D 6.B [第4题,上坝村雨季为4—10月,此时雨水多,且小麦—花生顺坡耕作是当地普遍采用的传统种植方式,水土流失严重。因此,水土流失最严重的月份应该出现在雨季且收割(获)、播种等农事活动频繁时。结合农事安排表,可以看出5月、9月、10月是小麦和花生种植及收获的季节,植被覆盖率低,土壤松动,且是雨季,因此水土流失最严重,C正确。

第5题,上坝村雨季为4—10月,因此植物篱需要能够长期生长,以持续保护坡面。一年生草本植物生长周期短,不利于长期保持水土,A错误;杨树、落叶松等乔木根系深,但生长周期长,不利于短期内防治水土流失,B错误;茎叶稀疏的植物无法有效覆盖坡面,不利于防治水土流失,C错误;抗药性强、耐贫瘠的灌木既能长期生长,又能有效覆盖坡面,是植物篱适宜选择的植物,D正确。

第6题,植物篱能够减少雨水直接冲刷坡面,降低坡面侵蚀,且可拦截泥沙,使a处土层增厚,土壤肥力提高,①错误,②正确;由于植物篱的增设,会使b处的土壤变得更加疏松和松散,因此在同样的降水强度下,和以前相比,雨水侵蚀会更加严重,会加剧水土流失,③正确;植物篱的增加对b处的生物多样性影响不大,④错误;综上所述,B符合题意。]

(建议用时:30分钟,分值:47分)

一、选择题(共9小题,每小题3分,共27分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

鄂尔多斯市位于我国农牧交错带,生态环境脆弱。读鄂尔多斯市降水量的变化图,完成1~2题。

课时数智作业(五十三) 生态脆弱区的综合治理

1.关于鄂尔多斯市气候及特点的描述,正确的是( )

A.温带季风气候,多年平均降水量大于400 mm

B.温带大陆性气候,多年平均降水量大于400 mm

C.温带季风气候,日照丰富

D.温带大陆性气候,蒸发量大

√

2.下列关于鄂尔多斯市降水量的变化对该地环境及农牧业发展的影响,推测正确的是( )

A.1965年牧业发展较好,土壤侵蚀较轻

B.1961年农业收成较好,土壤侵蚀较轻

C.降水变率大,生态脆弱,农牧业的环境影响较大

D.降水年际变化最大时期为1965—1966年,农牧业受影响较大

√

1.D 2.C [第1题,依据图中信息可知,鄂尔多斯市多年平均降水量在350 mm左右,据此可排除A、B两项;该地属于北方农牧交错带,属典型的温带大陆性气候,降水主要集中于夏季,春季气温骤升,降水少,干旱且多大风,气候干燥,蒸发量大,C错误,D正确。

第2题,据图可知,当地降水量的季节变化和年际变化大,生态环境脆弱,农牧业活动容易加速当地的生态环境恶化,C正确;1965年降水量仅为130 mm左右,为历年最少,严重干旱,植被覆盖度低,表土层裸露疏松,易受大风侵蚀,A错误;1961年降水量为520 mm左右,为历年最多,降水丰富,有利于农耕业,但暴雨集中使得土壤侵蚀严重,B错误;降水年际变化最大时期为1961—1962年及1964—1965年,D错误。]

(2025·泰安模拟)黄河中游窟野河流域大部分处于黄土高原向毛乌素沙漠过渡及森林草原向典型干旱草原的过渡地带,主要包含风沙草滩区和黄土丘陵沟壑区。其地形破碎程度高,植被覆盖率低,是窟野河的主要产沙区,水蚀、风蚀的交互作用使得该流域土壤侵蚀十分强烈。下图示意该流域甲、乙坝控小流域不同泥沙来源地相对贡献率。据此完成3~4题。

3.甲坝控小流域产沙主要来自( )

A.裸地 B.林地

C.草地 D.建设用地

4.与甲坝控小流域相比,乙坝控小流域( )

A.流域面积更大 B.林地面积更小

C.植被覆盖率高 D.草地产沙贡献率低

√

√

3.A 4.D [第3题,读图1可知,甲坝控小流域产沙主要来自裸地,A正确;林地和草地的植被覆盖率较高,不是小流域的主要产沙区,B、C错误;建设用地硬化路面多,产沙量也少,D错误。

第4题,据图可知,相比甲坝控小流域,乙坝控小流域草地产沙贡献率更低,D正确;不能通过图直接看出流域面积、林地面积与植被覆盖率,A、B、C错误。]

(2024·绥化一模)黄河流域土地利用类型以耕地、林地与草地为主,因此在情景设置的时候只需要改变这三种土地利用类型就能够模拟出相应的水沙通量数据。而流域出口的数据能够反映整个流域的径流泥沙情况,下表示意黄河流域出口利津水文站的模拟水沙数据。据此完成5~6题。

情景 径流量m3/s 泥沙含量t/s

均值 变化量 变化比例% 均值 变化量 变化比

例%

情景1 482.52 -161.64 -27.39 3.03 -0.82 -21.17

情景2 562.84 -27.32 -4.63 3.63 -0.22 -5.71

情景 3 574.74 15.42 2.61 4.00 0.15 3.90

5.表中模拟水沙数据的情景1、情景2、情景3分别是( )

A.耕地全部转林地、耕地全部转草地、林地全部转草地

B.耕地全部转林地、林地全部转草地、耕地全部转草地

C.耕地全部转草地、耕地全部转林地、林地全部转草地

D.耕地全部转草地、林地全部转草地、耕地全部转林地

√

6.2024年1月,有博主发视频称,黄河壶口瀑布水质变清了。冬季黄河水变清澈的主要原因是( )

①冬季黄土冻结 ②冬季降水少 ③昼夜温差大

④上游水库调节 ⑤植被覆盖率增加

A.①②③ B.①②④

C.②④⑤ D.③④⑤

√

5.A 6.C [第5题,由表格数据可知,情景1的径流量均值最小,变化量最大,径流量减少最多,河流含沙量最低,变化值最大,由所学知识可知,森林涵养水源、保持水土的作用最显著,故情景1应是耕地全部转林地,C、D错误;情景2径流量较大,变化值较小,河流含沙量较大,变化值较小,应为耕地全部转草地;情景3河流的径流量最大且增加,河流含沙量最多且增加,由于草地涵养水源和保持水土的能力弱于林地,因此,径流量增加,含沙量增加,应为林地全部转草地,A正确,B错误。

第6题,黄河壶口瀑布水质变清的主要原因:冬季降水少,河流径流量小,搬运能力弱,含沙量少,②正确;上游水库调节,河流含沙量下降,④正确;植被覆盖率增加,保持水土能力增强,⑤正确;冬季黄土冻结对河流含沙量影响不大,冬季昼夜温差小,①③错误。故选C。]

(2024·菏泽二模)乌玛公路在途经宁夏中卫时,有21 km穿越腾格里沙漠腹地。为确保沙漠公路安全畅通,沿线构建了生物和工程措施相结合的风沙防护体系。据此完成7~9题。

7.生物防护带引种的植物最可能为( )

A.乔木 B.灌木

C.草本植物 D.地被

8.推测公路两侧砾石带的主要作用是( )

A.防止火灾 B.排泄雨水

C.紧急避险 D.路基散热

√

√

9.根据公路两侧风沙防护体系配置差异,可推测图中的箭头最可能指向( )

A.东南方向 B.东北方向

C.西北方向 D.西南方向

√

7.B 8.A 9.B [第7题,图中公路穿越沙漠,生物防护带是最接近公路的植被,为阻挡风沙的最后一道防线,草本植物和地被植株低矮,只能起到固定地表、不原地起沙的效果,不能阻挡风沙吹向公路,C、D错误;该地穿越沙漠腹地,相当干旱,乔木生长需水量大,存活较困难,A错误;灌木根系深,能在干旱地区生存,植株有一定高度,能阻挡风沙,适合种植在公路边做生物防护带,B正确。

第8题,该地位于沙漠腹地,降水稀少,没有排泄雨水的需求,B错误;紧急避险带需从道路中分流,而不是沿道路平行延伸,C错误;砾石带在路基两侧,延伸12米,若为了散热没有必要修建这么宽,D错误;沙漠地区气候干旱,过往车辆多,容易因事故或者火种丢弃发生草原火灾,砾石带隔开公路和植被,可以起到阻燃作用,故主要功能为防止火灾,A正确。

第9题,根据图示可知,公路两侧风沙防护体系设置差异主要是高立式阻沙栅栏、草方格沙障和生物防护带宽度的差异,主要体现在阻沙、固沙和生态保护方面的差异,该地冬季风(西北风)强劲,且穿越腾格里沙漠,东西部沙源均较丰富。西北风影响下的风沙活动多,需要严密防范;夏季风(东南风)较弱,东南部防护带稍窄,因此推测图中左侧为西北方向,右侧为东南方向,箭头所指为东北方向,B正确。]

二、非选择题(共1小题,共20分)

10.(2024·葫芦岛一模)阅读材料,回答下列问题。(20分)

轮作休耕制度是中国农业供给侧结构性改革的有效手段,是探索藏粮于地、藏粮于技的具体实现途径,对推动中国农业绿色发展和保障国家粮食安全具有重要战略意义。西南喀斯特生态脆弱区是轮作休耕制度试点的重点区域之一。贵州大部及广西、云南、四川、重庆、湖北、湖南等省区市的部分地区,是全球三大岩溶集中连片区中面积最大、岩溶发育最强烈的典型生态脆弱区。石漠化是西南喀斯特生态脆弱区农业可持续发展面临的最大挑战,同时该区也是我国经济发展比较落后的地区之一。

(1)分析西南地区采取轮作休耕制度的原因。(6分)

(2)指出喀斯特地区农业生态环境脆弱的主要表现。(6分)

(3)请你结合所学知识,针对不同石漠化地区耕地实行轮作休耕的治理模式给出合理化的建议。(8分)

[解析] 第(1)题,轮作休耕有利于恢复土壤肥力,故本小题主要分析当地土壤存在的问题。根据所学知识和材料信息可知,我国西南地区为生态脆弱区,长时间高强度的垦殖,会导致土地肥力下降,导致耕地生产力降低;该地水土流失严重,使得耕作层变薄,土壤肥力降低,土地质量不断下降,土壤酸化;农业生产过程中大量使用化肥、农药,会导致土壤有机质含量降低,土壤生物多样性降低,土壤重金属污染等问题。故为了恢复土壤肥力和土壤生态,西南地区采取了轮作休耕制度。

第(2)题,主要从地形、气候、土壤等农业区位因素的角度展开分析。该地岩层较厚,地势起伏较大,土壤侵蚀严重,成土过程缓慢,土层浅薄,且岩层裸露、土层不连续;区域生态环境脆弱,生态敏感性较高,对于干扰的响应较大,稳定性较差,难以恢复;该地季风气候显著,降水的季节变化较大,地表水难以贮存,季节性干旱频发;该地石漠化和水土流失严重;该地地势起伏较大,耕地中坡耕地的占比较高,耕地破碎,机械化程度较低等。

第(3)题,不同石漠化地区耕地实行轮作休耕的治理模式可以与石漠化防治措施相结合进行;对于坡度较大的耕地,应该实施退耕还林、还草措施,实施封山育林,促进自然植被的恢复,减少水土流失;坡度较小且石漠化较轻的耕地,采用轮作休耕的治理方式,采用免耕、少耕、秸秆还田、种植绿肥等方式,促进地力的恢复,实施保护性耕作,减少化肥、农药的使用;对于坡度较小且石漠化严重的耕地,应该实施多年休耕,或退耕还草,发展畜牧业,减少石漠化的发生;促进区域农业结构的调整,发展绿色农业、生态农业等;加大技术投入,提高当地农民种植技术,实施规模化经营,提高当地农民的收益等。

[答案] (1)土地长期高强度利用可能会导致肥力下降,耕地生产力下降;耕作层变薄;土壤质量不断下降;土壤酸化;化肥、农药的过量使用,造成土壤有机质含量偏低;重金属污染等问题。

(2)成土过程缓慢,土层浅薄且不连续;人地矛盾紧张;生态环境敏感度高、脆弱性强、稳定性低;季节性干旱频发;石漠化和水土流失严重;坡耕地比重大、机械作业难。

(3)贵州石漠化地区耕地实行轮作休耕可结合多种治理模式进行:坡度大的石漠化耕地,应采取退耕还林、还草、封山育林等措施;坡度小的石漠化较严重的耕地,实行耕地多年休耕,也可发展畜牧业,实现农牧结合;石漠化程度相对较轻的耕地,实行轮作和季节性休耕相结合,加强保护性耕作(如免耕、少耕、轮耕、秸秆覆盖还田、种植绿肥、减少化肥及农药的使用等),防止土壤进一步退化;加强替代产业的培植及其产业化经营,提高农民经济收益。(发展绿色产品加工业、合理搭配或种植农业经济作物、开展乡村旅游等)。

谢 谢 !

同课章节目录