16.《有为有不为》教学设计

图片预览

文档简介

《有为有不为》

教学内容 有为有不为

学 科 语文 年 级 七年级 班 级

教学目标 快速阅读,梳理文章结构,理解作者观点的论证逻辑,培养逻辑思维和批判性思维能力。体会季羡林先生质朴而深刻的文风,感受文章的论述美。领悟文中关于“有为有不为”的处世哲学,传承中华优秀传统文化。

教学重点 梳理文章结构,理解作者观点的论证逻辑

教学难点 领悟文中关于“有为有不为”的处世哲学

教学方法 指导法;点评法;诵读法

学情分析 1.学生认知基础 知识储备:七年级学生还未系统接触议论文,可能无法准确识别论点、论据、论证手法。对文章行文逻辑的梳理和论证方法的辨析能力较弱,需结合具体案例引导。生活经验:处于价值观形成关键期,对“作弊该不该揭发”“网络发言界限”等现实问题有困惑,对“善恶转化”缺乏辩证思考。 2. 学习特点与障碍 兴趣点:具象案例(如文天祥故事、校园生活情境)易引发共鸣,但对抽象说理(如“小恶与大恶的辩证关系”)易产生理解偏差。 潜在困难:部分学生易混淆“不为”与“逃避责任”,需通过“迷途知返”案例强化“主动修正错误”的积极意义。

教学准备 1. 教师准备 文本深读:整理季羡林生平及创作背景(如《留德十年》中的道德观),预设学生可能质疑的观点如“为什么历史上看得更清楚?” 学习任务单:生字词、作者介绍、思维导图 2. 学生准备 预习任务:通读课文以及阅读提示,借助工具查阅积累生字词。

教学过程设计(含各环节中的教师活动和学生活动以及设计意图)

教学过程

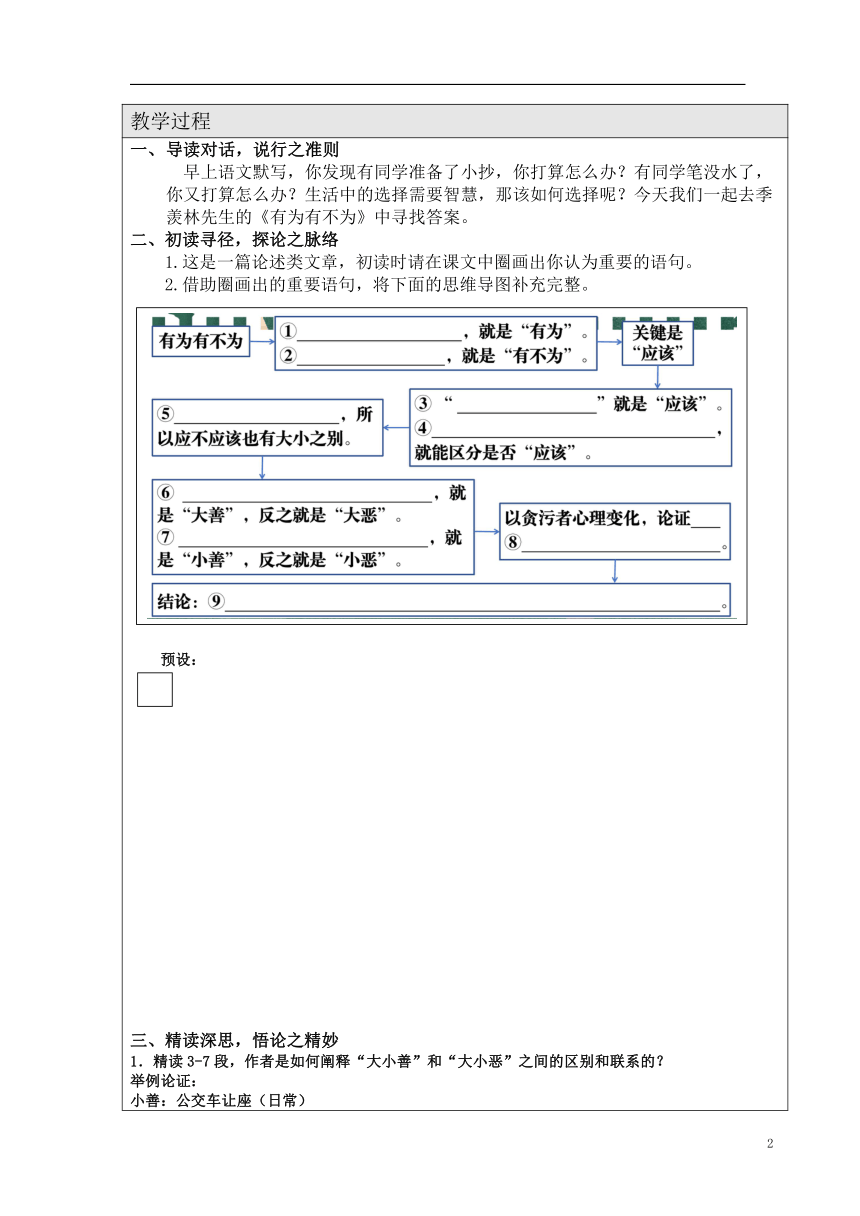

导读对话,说行之准则 早上语文默写,你发现有同学准备了小抄,你打算怎么办?有同学笔没水了,你又打算怎么办?生活中的选择需要智慧,那该如何选择呢?今天我们一起去季羡林先生的《有为有不为》中寻找答案。二、初读寻径,探论之脉络1.这是一篇论述类文章,初读时请在课文中圈画出你认为重要的语句。2.借助圈画出的重要语句,将下面的思维导图补充完整。预设:三、精读深思,悟论之精妙1.精读3-7段,作者是如何阐释“大小善”和“大小恶”之间的区别和联系的? 举例论证:小善:公交车让座(日常)大善:文天祥拒绝屈膝投敌、从容就义。(气节)引用:“千里之堤,毁于蚁穴”“勿以善小而不为,勿以恶小而为之”对比论证:让座者VS闭目养神者(善与恶的抉择)(大小善恶之间区分的这段话太抽象了,大部分人可能难以理解,作者是怎样化抽象为具体让大多数人都能明白呢?举例子,化抽象为具体,更有说服力)2.文章语言平实质朴,直抵人心。请参考示例,进行品析,体会作者的语言风格。示例:角度:语言明白晓畅原文:什么叫大,什么叫小呢?这里也用不着烦琐的论证,只须动一动脑筋,睁开眼睛看一看社会,也就够了。分析:作者运用简单的设问,将“善恶大小”这一复杂的哲学问题引向日常生活,“动一动脑筋”“看一看社会”直白如话,鼓励我们运用自己的思维能力,通过直接观察社会现象来领悟这两个相对概念的内涵。“呢”“着”“了”等助词的使用,体现口语化的特点,增加了亲切感。预设1:角度:语言真诚原文:要想从哲学上从伦理学上说清楚这个问题,恐怕要写上一篇长篇论文,甚至一部大书。我没有这个能力,也认为根本无此必要。分析:作者在阐释“应该”时,用“长篇论文”“甚至一部大书”等语句,展现了作者对于问题复杂性的认识。同时,作者不仅承认了自己的能力有限,还进一步指出“根本无此必要”。这种明确的态度,表明作者不仅对自己有清晰的定位,还对所讨论问题的性质有深入的理解,认为不需要过度复杂化。这种坦率的态度,让读者能够感受到作者的真诚和实事求是。预设2:角度:引用人们熟知的俗语原文:中国古人说:“勿以善小而不为,勿以恶小而为之。”可见善恶是有大小之别的,应该不应该也是有大小之别的,并不是都在一个水平上。分析:作者从人们耳熟能详的古语出发,贴近日常生活。在读者现有的认知中强调善恶的大小之别,并展开详细的阐释,既能让读者明晰大小善和大小恶的概念,同时又能深化读者对古语的理解,让读者获得深刻的感悟。四、小组激辩,明论之深意1.在阅读文章的过程中,对于作者的观点,你是否还有自己的思考?同学们在预习过程当中有没有对一些句子提出疑问?老师在阅读时有这样几个问题,请各位同学给我答疑解惑。示例:摘录:至于大善大恶,目前社会中也可以看到,但在历史上却看得更清楚。为什么“大善大恶”在历史上看得更清楚?我的看法:由于历史的沉淀和时间的考验,历史上的大善大恶行为往往显得更为清晰和突出。历史的记录为我们提供了更为客观、全面的视角,使我们能够更深入地理解这些行为的背景、原因和影响。同时,由于历史的距离感,我们也能更冷静地反思和评价这些行为,从而从中汲取教训,为当前和未来的社会发展提供借鉴。摘录:小恶、小善,在日常生活中,随时可见。比如在公共汽车上给老人和病人让座,能让,算是小善;不能让,也只能算是小恶,够不上大逆不道。不让座就是小恶吗?“恶”和“善”之间是否可以有一个中间地带呢?小恶因人而异,因事而异,我认为让座更算是一种“义”,让我有了情义。五、知行合一,践论之真谛同学们,今天这节课,我们跟随季羡林先生的文字,在“有为”与“有不为”的思辨中完成了一场心灵的远行。古人说“勿以善小而不为,勿以恶小而为之”,看似简单的选择,实则是人性最真实的考场。请记住: 那些扶起跌倒老人的瞬间,是“有为”在生长;面对诱惑悄悄收回的手,是“有不为”在闪光。 愿你们今后无论身处何时何地,都能像文天祥坚守气节一样守护心中的尺,也能像文中提到的迷途知返者一样,永远保有修正错误的勇气。。

本课作业 学了本篇课文,你认为我们在做人做事上应该如何践行有为有不为的原则呢?请试着写下你的感想,200字左右。根据本文内容仿写一篇《知足知不足》以上两项作业根据任选一项完成。

PAGE

6

教学内容 有为有不为

学 科 语文 年 级 七年级 班 级

教学目标 快速阅读,梳理文章结构,理解作者观点的论证逻辑,培养逻辑思维和批判性思维能力。体会季羡林先生质朴而深刻的文风,感受文章的论述美。领悟文中关于“有为有不为”的处世哲学,传承中华优秀传统文化。

教学重点 梳理文章结构,理解作者观点的论证逻辑

教学难点 领悟文中关于“有为有不为”的处世哲学

教学方法 指导法;点评法;诵读法

学情分析 1.学生认知基础 知识储备:七年级学生还未系统接触议论文,可能无法准确识别论点、论据、论证手法。对文章行文逻辑的梳理和论证方法的辨析能力较弱,需结合具体案例引导。生活经验:处于价值观形成关键期,对“作弊该不该揭发”“网络发言界限”等现实问题有困惑,对“善恶转化”缺乏辩证思考。 2. 学习特点与障碍 兴趣点:具象案例(如文天祥故事、校园生活情境)易引发共鸣,但对抽象说理(如“小恶与大恶的辩证关系”)易产生理解偏差。 潜在困难:部分学生易混淆“不为”与“逃避责任”,需通过“迷途知返”案例强化“主动修正错误”的积极意义。

教学准备 1. 教师准备 文本深读:整理季羡林生平及创作背景(如《留德十年》中的道德观),预设学生可能质疑的观点如“为什么历史上看得更清楚?” 学习任务单:生字词、作者介绍、思维导图 2. 学生准备 预习任务:通读课文以及阅读提示,借助工具查阅积累生字词。

教学过程设计(含各环节中的教师活动和学生活动以及设计意图)

教学过程

导读对话,说行之准则 早上语文默写,你发现有同学准备了小抄,你打算怎么办?有同学笔没水了,你又打算怎么办?生活中的选择需要智慧,那该如何选择呢?今天我们一起去季羡林先生的《有为有不为》中寻找答案。二、初读寻径,探论之脉络1.这是一篇论述类文章,初读时请在课文中圈画出你认为重要的语句。2.借助圈画出的重要语句,将下面的思维导图补充完整。预设:三、精读深思,悟论之精妙1.精读3-7段,作者是如何阐释“大小善”和“大小恶”之间的区别和联系的? 举例论证:小善:公交车让座(日常)大善:文天祥拒绝屈膝投敌、从容就义。(气节)引用:“千里之堤,毁于蚁穴”“勿以善小而不为,勿以恶小而为之”对比论证:让座者VS闭目养神者(善与恶的抉择)(大小善恶之间区分的这段话太抽象了,大部分人可能难以理解,作者是怎样化抽象为具体让大多数人都能明白呢?举例子,化抽象为具体,更有说服力)2.文章语言平实质朴,直抵人心。请参考示例,进行品析,体会作者的语言风格。示例:角度:语言明白晓畅原文:什么叫大,什么叫小呢?这里也用不着烦琐的论证,只须动一动脑筋,睁开眼睛看一看社会,也就够了。分析:作者运用简单的设问,将“善恶大小”这一复杂的哲学问题引向日常生活,“动一动脑筋”“看一看社会”直白如话,鼓励我们运用自己的思维能力,通过直接观察社会现象来领悟这两个相对概念的内涵。“呢”“着”“了”等助词的使用,体现口语化的特点,增加了亲切感。预设1:角度:语言真诚原文:要想从哲学上从伦理学上说清楚这个问题,恐怕要写上一篇长篇论文,甚至一部大书。我没有这个能力,也认为根本无此必要。分析:作者在阐释“应该”时,用“长篇论文”“甚至一部大书”等语句,展现了作者对于问题复杂性的认识。同时,作者不仅承认了自己的能力有限,还进一步指出“根本无此必要”。这种明确的态度,表明作者不仅对自己有清晰的定位,还对所讨论问题的性质有深入的理解,认为不需要过度复杂化。这种坦率的态度,让读者能够感受到作者的真诚和实事求是。预设2:角度:引用人们熟知的俗语原文:中国古人说:“勿以善小而不为,勿以恶小而为之。”可见善恶是有大小之别的,应该不应该也是有大小之别的,并不是都在一个水平上。分析:作者从人们耳熟能详的古语出发,贴近日常生活。在读者现有的认知中强调善恶的大小之别,并展开详细的阐释,既能让读者明晰大小善和大小恶的概念,同时又能深化读者对古语的理解,让读者获得深刻的感悟。四、小组激辩,明论之深意1.在阅读文章的过程中,对于作者的观点,你是否还有自己的思考?同学们在预习过程当中有没有对一些句子提出疑问?老师在阅读时有这样几个问题,请各位同学给我答疑解惑。示例:摘录:至于大善大恶,目前社会中也可以看到,但在历史上却看得更清楚。为什么“大善大恶”在历史上看得更清楚?我的看法:由于历史的沉淀和时间的考验,历史上的大善大恶行为往往显得更为清晰和突出。历史的记录为我们提供了更为客观、全面的视角,使我们能够更深入地理解这些行为的背景、原因和影响。同时,由于历史的距离感,我们也能更冷静地反思和评价这些行为,从而从中汲取教训,为当前和未来的社会发展提供借鉴。摘录:小恶、小善,在日常生活中,随时可见。比如在公共汽车上给老人和病人让座,能让,算是小善;不能让,也只能算是小恶,够不上大逆不道。不让座就是小恶吗?“恶”和“善”之间是否可以有一个中间地带呢?小恶因人而异,因事而异,我认为让座更算是一种“义”,让我有了情义。五、知行合一,践论之真谛同学们,今天这节课,我们跟随季羡林先生的文字,在“有为”与“有不为”的思辨中完成了一场心灵的远行。古人说“勿以善小而不为,勿以恶小而为之”,看似简单的选择,实则是人性最真实的考场。请记住: 那些扶起跌倒老人的瞬间,是“有为”在生长;面对诱惑悄悄收回的手,是“有不为”在闪光。 愿你们今后无论身处何时何地,都能像文天祥坚守气节一样守护心中的尺,也能像文中提到的迷途知返者一样,永远保有修正错误的勇气。。

本课作业 学了本篇课文,你认为我们在做人做事上应该如何践行有为有不为的原则呢?请试着写下你的感想,200字左右。根据本文内容仿写一篇《知足知不足》以上两项作业根据任选一项完成。

PAGE

6

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读