余弦定理、正弦定理应用 说课课件(共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 余弦定理、正弦定理应用 说课课件(共24张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教A版(2019) | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-31 21:01:54 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

余弦定理、正弦定理应用举例

人教A版教科书 必修第二册 第六章 第四节

目

录

CONCENTS

1

教材分析

2

学情分析

3

教法方法

4

目标分析

5

教学过程设计

6

板书设计

教材分析

学情分析

目标分析

板书设计

教法学法

教学过程

《普通高中数学课程标准(2017年版)》指出:能用余弦定理、正弦定理解决简单的实际问题,旨在利用三角形为载体,以余弦定理、正弦定理为工具,让学生学会发现并构建三角形,以及根据条件合理选择正弦定理、余弦定理来解三角形,培养学生运用数学的方法解决实际问题的能力.积累数学活动经验。

课 标 分 析

教材分析

学情分析

目标分析

板书设计

教法学法

教学过程

本节课是普通高中教科书人教A版必修第二册第六章的第四节第三课时内容。它是在学生掌握余弦定理和正弦定理的基础上,进一步探究如何运用这些定理解决实际问题和数学问题,起到了从理论到实践过度的桥梁作用,对于完善学生知识体系、提升数学能力具有关键意义。

教材的地位和作用

教材分析

学情分析

目标分析

板书设计

教法学法

教学过程

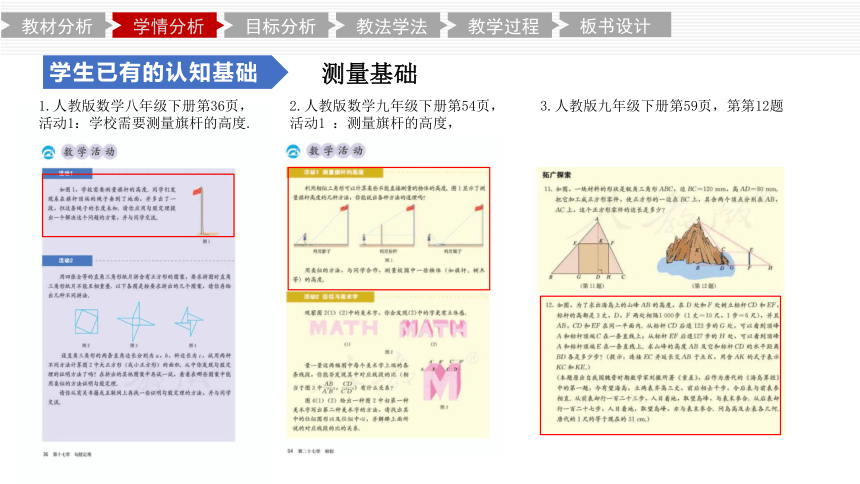

学生已有的认知基础

1.人教版数学八年级下册第36页,

活动1:学校需要测量旗杆的高度.

2.人教版数学九年级下册第54页,

活动1 :测量旗杆的高度,

3.人教版九年级下册第59页,第第12题

测量基础

教材分析

学情分析

目标分析

板书设计

教法学法

教学过程

面临的障碍

学生已有的认知基础

1.学生已经初步掌握了解三角形的基础知识

2.初步具备了函数与建模思想。

1.在三角函数方面,正余弦定理的灵活变形使用还有待加强联系

2.在数学建模方面,如何从实际问题中抽象成数学问题,怎样构建合适的三角形模型,需要确定哪些参数,计算求解,方案设计是否合理以及误差分析等数学建模过程还停留在理论水平.

解三角形基础

1.了解实际问题常用的测量术语。能用余弦定理、正弦定理解决简单的测量问题。

2.会用数学语言表述、数学方法解决实际测量问题,培养发现问题、提出问题、分析和解决问题的能力。

3.通过引导学生用多种方法解决实际测量问题,培养直观想象、逻辑推理、数学运算和数学建模等核心素养.

教材分析

学情分析

目标分析

板书设计

教法学法

教学过程

目标与素养

教材分析

学情分析

目标分析

板书设计

教法学法

教学过程

教学重点难点

教学重点:灵活运用正、余弦定理求解三角模型中的距离、高度问题.

教学难点:将实际问题抽象为数学问题,如何设计合理的测量方案.

教材分析

学情分析

目标分析

板书设计

教法学法

教学过程

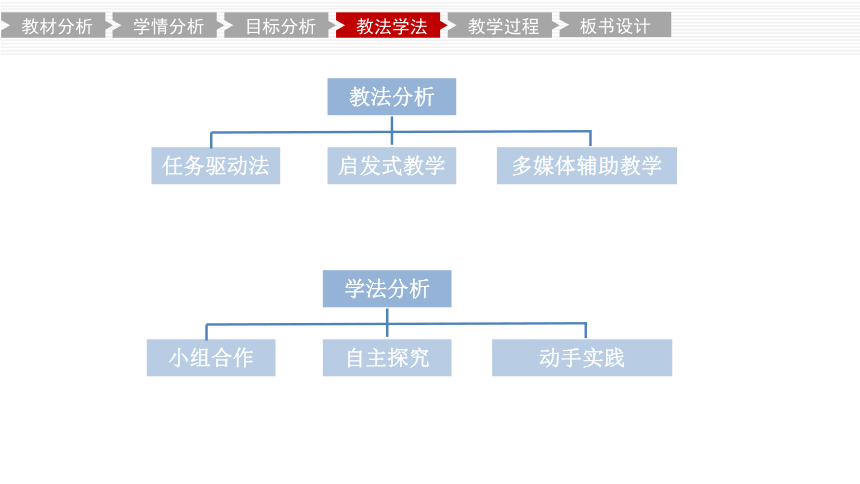

教法分析

任务驱动法

启发式教学

多媒体辅助教学

学法分析

小组合作

自主探究

动手实践

教材分析

学情分析

目标分析

板书设计

教法学法

教学过程

复习回顾

介绍方法

学案导学激发兴趣

实际问题

数学建模

课前

引入

活动1、3

类比迁移

优化方案

总结回归

形成框架

活动2、3、4

提问

作业布置

分层高效

检查反馈

教材分析

学情分析

目标分析

板书设计

教法学法

教学过程

学案导学、激发兴趣

微课堂

活动1:测量不能到达点A

和能到达点B之间的距离

活动3:测量底部不可到达的建筑物的高度

设计意图

课前通过导学案引导学生自学相关测量术语和制作简易测量工具,以及发布活动任务,明确测量对象,使学生有针对性的进行探讨和学习,激发学生的学习兴趣和探索精神。

教材分析

学情分析

目标分析

板书设计

教法学法

教学过程

复习回顾、介绍方法

设计意图

通过问题链的形式引导学生回忆必备知识,为学生从实际问题抽象出数学问题指明方向,也为抽象出数学模型之后的计算求解做好知识储备。

问题1:我们学习的余弦定理及其推论的内容是什么解决了哪类解三角形问题?

问题2:我们学习的正弦定理的内容是什么?解决了哪类解三角形问题?

问题3:数学建模的步骤有哪些?

教材分析

学情分析

目标分析

板书设计

教法学法

教学过程

数学建模

设计意图

通过设置问题链,引导学生将实际问题抽象为数学问题,培养学生数学建模能力.突破教学重点。

任务描述

测量河对岸不能到点达A与能到达点B的距离

师生活动

教师引导学生

①已知哪些条件?要求解什么?还需要什么条件?

②如何用数学的语言描述问题?

1、实际问题、数学抽象

活动1:测量不能到达点A

和能到达点B之间的距离

教材分析

学情分析

目标分析

板书设计

教法学法

教学过程

数学建模

师生活动

学生展示设计方案,并分析讨论方案的可行性,教师检查、修正、补充。

活动1:测量不能到达点A

和能到达点B之间的距离

方案设计

测量方案的设计(工具、示意图)

2、分析问题、建立模型

教材分析

学情分析

目标分析

板书设计

教法学法

教学过程

数学建模

师生活动

学生分组展示方案实施的具体过程以及测量过程中遇到的问题和解决办法(限制因素),计算测量结果.

活动1:测量不能到达点A

和能到达点B之间的距离

3、确定参数、计算求解

测量数据

计算结果

方案实施

教材分析

学情分析

目标分析

板书设计

教法学法

教学过程

4、检验结果、优化模型

数学建模

活动1:测量不能到达点A

和能到达点B之间的距离

设计意图

师生对误差进行分析,并对方案进行优化.学生经历不能到达一点距离测量的完整建模过程,培养数学建模能力,巩固解三角形知识与应用,并为不能到达两点距离测量奠定基础。

教材分析

学情分析

目标分析

板书设计

教法学法

教学过程

总结回归

形成框架

类比迁移

活动2:测量不能到达A点和D点之间的距离

设计意图

从不能到达一点的距离测量拓展到不能到达两点距离测量,降低了任务难度.

任务描述

测量河对岸不可到达A点与D点的距离

教师引导学生

①和活动1点比较,有什么异同?

②如何在活动1的基础上完善方案?

师生活动

教材分析

学情分析

目标分析

板书设计

教法学法

教学过程

类比迁移

活动2:测量不能到达点A

和不能到达点D之间的距离

设计意图

从不能到达一点的长度测量类比迁移到不能到达两点距离测量,由解一个三角形拓展到解多个三角形,让学生的思维经历一个由浅入深的发展过程.学生利用已有知识和经验设计方案,画出示意图,把实际问题转化成解三角形问题,加深学生对测量实际距离问题的理解和认识.培养了学生数学建模、数学运算的核心素养,提高了学生解决问题的能力。

方案设计

教材分析

学情分析

目标分析

板书设计

教法学法

教学过程

总结回归

形成框架

数学建模

设计意图

从平面上不能到达两点距离测量拓展到空间不能到达两点距离测量,进一步加强学生对正余弦定理应用的理解,拓展学生思维能力,发展学生核心素养.

方案设计

方案实施

活动3:测量(底部不可到达)

高度问题

教材分析

学情分析

目标分析

板书设计

教法学法

教学过程

总结回归

形成框架

数学建模

设计意图

在实际操作时,使 H、G、B三点共线不是一件容易的事情.因此可对方案进行优化,此时学生还没有立体几何的知识储备,对立体几何的边角关系只停留在直观想象中这里我利用学生对几何关系的直觉,将问题转化到平面内,利用活动1和2的经验解决问题即可,展示了数学的应用性和创新性,提升了解决问题的能力。

方案优化

活动3:测量(底部不可到达)

高度问题

教材分析

学情分析

目标分析

板书设计

教法学法

教学过程

总结回归

形成框架

总结回顾、形成框架

设计意图

通过提问的方式,从知识与思想两个方面回顾本节所学,形成思维导图,发展学生

的核心素养.

教材分析

学情分析

目标分析

板书设计

教学学法

教学过程

总结回归

形成框架

作业布置、分层高效

设计意图

分层设计是为了让每位同学都有获得感,增强学习动力,提高题有助于提高学生运用解三角形知识解决实际问题的能力,拓展题是对数学建模的再研究,拓展思维,让本节课的教学目标在课后继续落实.

教材分析

学情分析

目标分析

板书设计

教法学法

教学过程

感谢聆听

余弦定理、正弦定理应用举例

人教A版教科书 必修第二册 第六章 第四节

目

录

CONCENTS

1

教材分析

2

学情分析

3

教法方法

4

目标分析

5

教学过程设计

6

板书设计

教材分析

学情分析

目标分析

板书设计

教法学法

教学过程

《普通高中数学课程标准(2017年版)》指出:能用余弦定理、正弦定理解决简单的实际问题,旨在利用三角形为载体,以余弦定理、正弦定理为工具,让学生学会发现并构建三角形,以及根据条件合理选择正弦定理、余弦定理来解三角形,培养学生运用数学的方法解决实际问题的能力.积累数学活动经验。

课 标 分 析

教材分析

学情分析

目标分析

板书设计

教法学法

教学过程

本节课是普通高中教科书人教A版必修第二册第六章的第四节第三课时内容。它是在学生掌握余弦定理和正弦定理的基础上,进一步探究如何运用这些定理解决实际问题和数学问题,起到了从理论到实践过度的桥梁作用,对于完善学生知识体系、提升数学能力具有关键意义。

教材的地位和作用

教材分析

学情分析

目标分析

板书设计

教法学法

教学过程

学生已有的认知基础

1.人教版数学八年级下册第36页,

活动1:学校需要测量旗杆的高度.

2.人教版数学九年级下册第54页,

活动1 :测量旗杆的高度,

3.人教版九年级下册第59页,第第12题

测量基础

教材分析

学情分析

目标分析

板书设计

教法学法

教学过程

面临的障碍

学生已有的认知基础

1.学生已经初步掌握了解三角形的基础知识

2.初步具备了函数与建模思想。

1.在三角函数方面,正余弦定理的灵活变形使用还有待加强联系

2.在数学建模方面,如何从实际问题中抽象成数学问题,怎样构建合适的三角形模型,需要确定哪些参数,计算求解,方案设计是否合理以及误差分析等数学建模过程还停留在理论水平.

解三角形基础

1.了解实际问题常用的测量术语。能用余弦定理、正弦定理解决简单的测量问题。

2.会用数学语言表述、数学方法解决实际测量问题,培养发现问题、提出问题、分析和解决问题的能力。

3.通过引导学生用多种方法解决实际测量问题,培养直观想象、逻辑推理、数学运算和数学建模等核心素养.

教材分析

学情分析

目标分析

板书设计

教法学法

教学过程

目标与素养

教材分析

学情分析

目标分析

板书设计

教法学法

教学过程

教学重点难点

教学重点:灵活运用正、余弦定理求解三角模型中的距离、高度问题.

教学难点:将实际问题抽象为数学问题,如何设计合理的测量方案.

教材分析

学情分析

目标分析

板书设计

教法学法

教学过程

教法分析

任务驱动法

启发式教学

多媒体辅助教学

学法分析

小组合作

自主探究

动手实践

教材分析

学情分析

目标分析

板书设计

教法学法

教学过程

复习回顾

介绍方法

学案导学激发兴趣

实际问题

数学建模

课前

引入

活动1、3

类比迁移

优化方案

总结回归

形成框架

活动2、3、4

提问

作业布置

分层高效

检查反馈

教材分析

学情分析

目标分析

板书设计

教法学法

教学过程

学案导学、激发兴趣

微课堂

活动1:测量不能到达点A

和能到达点B之间的距离

活动3:测量底部不可到达的建筑物的高度

设计意图

课前通过导学案引导学生自学相关测量术语和制作简易测量工具,以及发布活动任务,明确测量对象,使学生有针对性的进行探讨和学习,激发学生的学习兴趣和探索精神。

教材分析

学情分析

目标分析

板书设计

教法学法

教学过程

复习回顾、介绍方法

设计意图

通过问题链的形式引导学生回忆必备知识,为学生从实际问题抽象出数学问题指明方向,也为抽象出数学模型之后的计算求解做好知识储备。

问题1:我们学习的余弦定理及其推论的内容是什么解决了哪类解三角形问题?

问题2:我们学习的正弦定理的内容是什么?解决了哪类解三角形问题?

问题3:数学建模的步骤有哪些?

教材分析

学情分析

目标分析

板书设计

教法学法

教学过程

数学建模

设计意图

通过设置问题链,引导学生将实际问题抽象为数学问题,培养学生数学建模能力.突破教学重点。

任务描述

测量河对岸不能到点达A与能到达点B的距离

师生活动

教师引导学生

①已知哪些条件?要求解什么?还需要什么条件?

②如何用数学的语言描述问题?

1、实际问题、数学抽象

活动1:测量不能到达点A

和能到达点B之间的距离

教材分析

学情分析

目标分析

板书设计

教法学法

教学过程

数学建模

师生活动

学生展示设计方案,并分析讨论方案的可行性,教师检查、修正、补充。

活动1:测量不能到达点A

和能到达点B之间的距离

方案设计

测量方案的设计(工具、示意图)

2、分析问题、建立模型

教材分析

学情分析

目标分析

板书设计

教法学法

教学过程

数学建模

师生活动

学生分组展示方案实施的具体过程以及测量过程中遇到的问题和解决办法(限制因素),计算测量结果.

活动1:测量不能到达点A

和能到达点B之间的距离

3、确定参数、计算求解

测量数据

计算结果

方案实施

教材分析

学情分析

目标分析

板书设计

教法学法

教学过程

4、检验结果、优化模型

数学建模

活动1:测量不能到达点A

和能到达点B之间的距离

设计意图

师生对误差进行分析,并对方案进行优化.学生经历不能到达一点距离测量的完整建模过程,培养数学建模能力,巩固解三角形知识与应用,并为不能到达两点距离测量奠定基础。

教材分析

学情分析

目标分析

板书设计

教法学法

教学过程

总结回归

形成框架

类比迁移

活动2:测量不能到达A点和D点之间的距离

设计意图

从不能到达一点的距离测量拓展到不能到达两点距离测量,降低了任务难度.

任务描述

测量河对岸不可到达A点与D点的距离

教师引导学生

①和活动1点比较,有什么异同?

②如何在活动1的基础上完善方案?

师生活动

教材分析

学情分析

目标分析

板书设计

教法学法

教学过程

类比迁移

活动2:测量不能到达点A

和不能到达点D之间的距离

设计意图

从不能到达一点的长度测量类比迁移到不能到达两点距离测量,由解一个三角形拓展到解多个三角形,让学生的思维经历一个由浅入深的发展过程.学生利用已有知识和经验设计方案,画出示意图,把实际问题转化成解三角形问题,加深学生对测量实际距离问题的理解和认识.培养了学生数学建模、数学运算的核心素养,提高了学生解决问题的能力。

方案设计

教材分析

学情分析

目标分析

板书设计

教法学法

教学过程

总结回归

形成框架

数学建模

设计意图

从平面上不能到达两点距离测量拓展到空间不能到达两点距离测量,进一步加强学生对正余弦定理应用的理解,拓展学生思维能力,发展学生核心素养.

方案设计

方案实施

活动3:测量(底部不可到达)

高度问题

教材分析

学情分析

目标分析

板书设计

教法学法

教学过程

总结回归

形成框架

数学建模

设计意图

在实际操作时,使 H、G、B三点共线不是一件容易的事情.因此可对方案进行优化,此时学生还没有立体几何的知识储备,对立体几何的边角关系只停留在直观想象中这里我利用学生对几何关系的直觉,将问题转化到平面内,利用活动1和2的经验解决问题即可,展示了数学的应用性和创新性,提升了解决问题的能力。

方案优化

活动3:测量(底部不可到达)

高度问题

教材分析

学情分析

目标分析

板书设计

教法学法

教学过程

总结回归

形成框架

总结回顾、形成框架

设计意图

通过提问的方式,从知识与思想两个方面回顾本节所学,形成思维导图,发展学生

的核心素养.

教材分析

学情分析

目标分析

板书设计

教学学法

教学过程

总结回归

形成框架

作业布置、分层高效

设计意图

分层设计是为了让每位同学都有获得感,增强学习动力,提高题有助于提高学生运用解三角形知识解决实际问题的能力,拓展题是对数学建模的再研究,拓展思维,让本节课的教学目标在课后继续落实.

教材分析

学情分析

目标分析

板书设计

教法学法

教学过程

感谢聆听

同课章节目录

- 第六章 平面向量及其应用

- 6.1 平面向量的概念

- 6.2 平面向量的运算

- 6.3 平面向量基本定理及坐标表示

- 6.4 平面向量的应用

- 第七章 复数

- 7.1 复数的概念

- 7.2 复数的四则运算

- 7.3 * 复数的三角表示

- 第八章 立体几何初步

- 8.1 基本立体图形

- 8.2 立体图形的直观图

- 8.3 简单几何体的表面积与体积

- 8.4 空间点、直线、平面之间的位置关系

- 8.5 空间直线、平面的平行

- 8.6 空间直线、平面的垂直

- 第九章 统计

- 9.1 随机抽样

- 9.2 用样本估计总体

- 9.3 统计分析案例 公司员工

- 第十章 概率

- 10.1 随机事件与概率

- 10.2 事件的相互独立性

- 10.3 频率与概率