1统编版高中语文必修上册第二单元《喜看稻菽千重浪——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平》第1课时教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 1统编版高中语文必修上册第二单元《喜看稻菽千重浪——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平》第1课时教学设计(表格式) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 31.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-31 16:39:24 | ||

图片预览

文档简介

稻浪千重映丹心:解码袁隆平的劳动精神密码

——《喜看稻菽千重浪——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平》第1课时教学设计

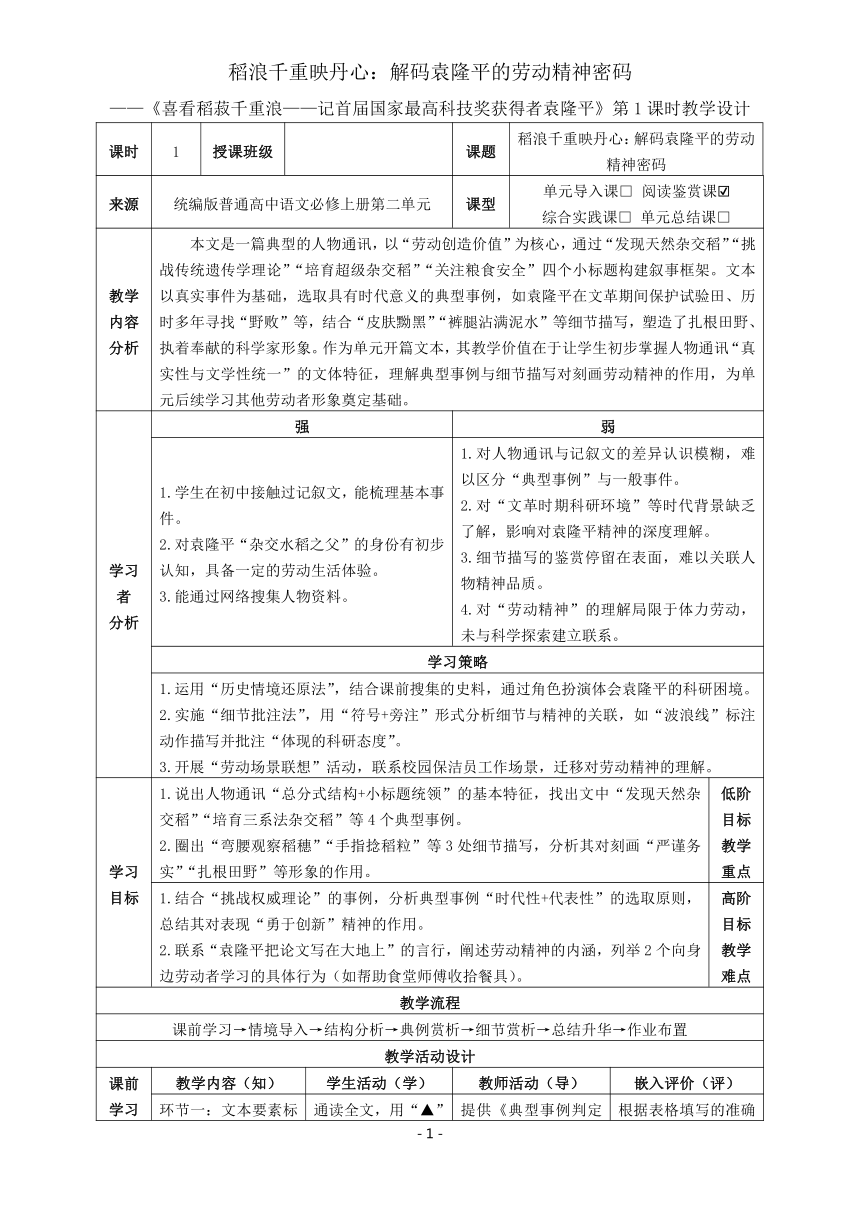

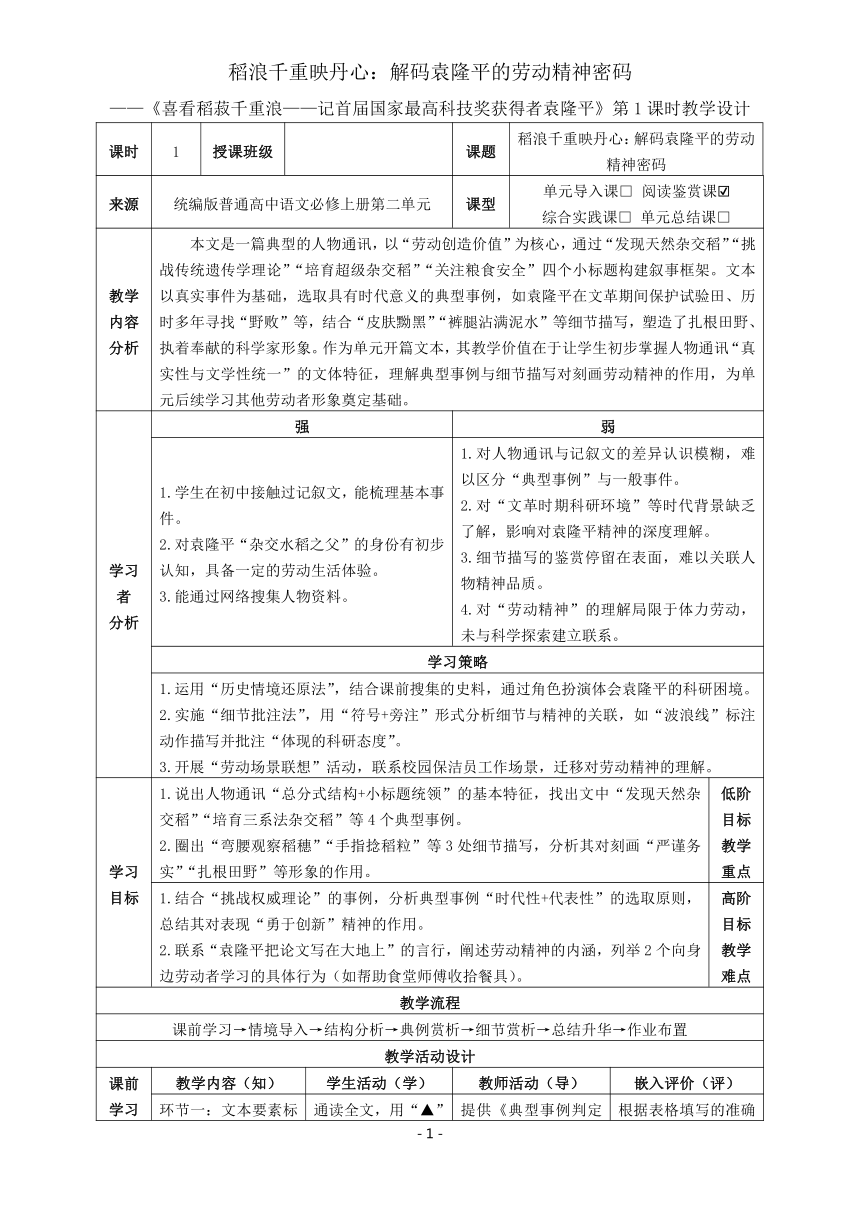

课时 1 授课班级 课题 稻浪千重映丹心:解码袁隆平的劳动精神密码

来源 统编版普通高中语文必修上册第二单元 课型 单元导入课□ 阅读鉴赏课 综合实践课□ 单元总结课□

教学内容分析 本文是一篇典型的人物通讯,以“劳动创造价值”为核心,通过“发现天然杂交稻”“挑战传统遗传学理论”“培育超级杂交稻”“关注粮食安全”四个小标题构建叙事框架。文本以真实事件为基础,选取具有时代意义的典型事例,如袁隆平在文革期间保护试验田、历时多年寻找“野败”等,结合“皮肤黝黑”“裤腿沾满泥水”等细节描写,塑造了扎根田野、执着奉献的科学家形象。作为单元开篇文本,其教学价值在于让学生初步掌握人物通讯“真实性与文学性统一”的文体特征,理解典型事例与细节描写对刻画劳动精神的作用,为单元后续学习其他劳动者形象奠定基础。

学习者 分析 强 弱

1.学生在初中接触过记叙文,能梳理基本事件。 2.对袁隆平“杂交水稻之父”的身份有初步认知,具备一定的劳动生活体验。 3.能通过网络搜集人物资料。 1.对人物通讯与记叙文的差异认识模糊,难以区分“典型事例”与一般事件。 2.对“文革时期科研环境”等时代背景缺乏了解,影响对袁隆平精神的深度理解。 3.细节描写的鉴赏停留在表面,难以关联人物精神品质。 4.对“劳动精神”的理解局限于体力劳动,未与科学探索建立联系。

学习策略

1.运用“历史情境还原法”,结合课前搜集的史料,通过角色扮演体会袁隆平的科研困境。 2.实施“细节批注法”,用“符号+旁注”形式分析细节与精神的关联,如“波浪线”标注动作描写并批注“体现的科研态度”。 3.开展“劳动场景联想”活动,联系校园保洁员工作场景,迁移对劳动精神的理解。

学习目标 1.说出人物通讯“总分式结构+小标题统领”的基本特征,找出文中“发现天然杂交稻”“培育三系法杂交稻”等4个典型事例。 2.圈出“弯腰观察稻穗”“手指捻稻粒”等3处细节描写,分析其对刻画“严谨务实”“扎根田野”等形象的作用。 低阶目标 教学重点

1.结合“挑战权威理论”的事例,分析典型事例“时代性+代表性”的选取原则,总结其对表现“勇于创新”精神的作用。 2.联系“袁隆平把论文写在大地上”的言行,阐述劳动精神的内涵,列举2个向身边劳动者学习的具体行为(如帮助食堂师傅收拾餐具)。 高阶目标 教学难点

教学流程

课前学习→情境导入→结构分析→典例赏析→细节赏析→总结升华→作业布置

教学活动设计

课前学习 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

环节一:文本要素标注与辨析 人物通讯中“典型事例”的判定标准(能体现人物核心精神、具有代表性);本文四个小标题的具体内容及对应的段落范围。 通读全文,用“▲”标注每个小标题对应的起始段落,用“波浪线”画出每个事例中最能体现袁隆平精神的句子,填写《典型事例初筛表》(含“小标题、段落、核心事件、精神关键词”四栏)。 提供《典型事例判定参考标准》(如“事件是否对人物形象塑造起关键作用”),示例标注:“‘发现“天然杂交稻”’对应第2-4段,核心事件为‘1961年发现特殊稻株并开展研究’”。 根据表格填写的准确性,对能准确提炼“精神关键词”的学生给予“精准提炼”印章。

学习资源:《典型事例初筛表》《典型事例判定参考标准》、课文原文(带段落标号)。

设计意图:引导学生聚焦文本关键信息,初步建立“事例—精神”的关联意识。

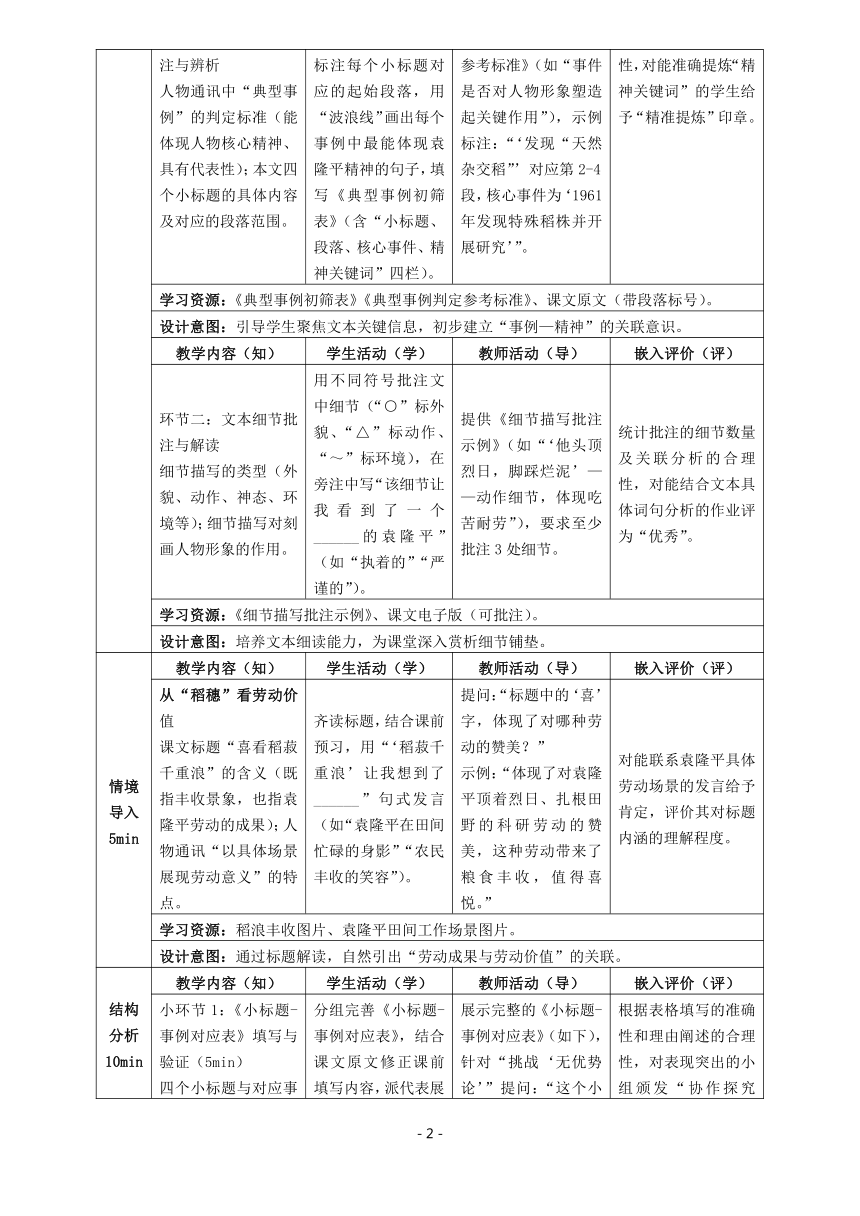

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

环节二:文本细节批注与解读 细节描写的类型(外貌、动作、神态、环境等);细节描写对刻画人物形象的作用。 用不同符号批注文中细节(“○”标外貌、“△”标动作、“~”标环境),在旁注中写“该细节让我看到了一个______的袁隆平”(如“执着的”“严谨的”)。 提供《细节描写批注示例》(如“‘他头顶烈日,脚踩烂泥’——动作细节,体现吃苦耐劳”),要求至少批注3处细节。 统计批注的细节数量及关联分析的合理性,对能结合文本具体词句分析的作业评为“优秀”。

学习资源:《细节描写批注示例》、课文电子版(可批注)。

设计意图:培养文本细读能力,为课堂深入赏析细节铺垫。

情境导入 5min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

从“稻穗”看劳动价值 课文标题“喜看稻菽千重浪”的含义(既指丰收景象,也指袁隆平劳动的成果);人物通讯“以具体场景展现劳动意义”的特点。 齐读标题,结合课前预习,用“‘稻菽千重浪’让我想到了______”句式发言(如“袁隆平在田间忙碌的身影”“农民丰收的笑容”)。 提问:“标题中的‘喜’字,体现了对哪种劳动的赞美?” 示例:“体现了对袁隆平顶着烈日、扎根田野的科研劳动的赞美,这种劳动带来了粮食丰收,值得喜悦。” 对能联系袁隆平具体劳动场景的发言给予肯定,评价其对标题内涵的理解程度。

学习资源:稻浪丰收图片、袁隆平田间工作场景图片。

设计意图:通过标题解读,自然引出“劳动成果与劳动价值”的关联。

结构分析 10min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

小环节1:《小标题-事例对应表》填写与验证(5min) 四个小标题与对应事例的精准匹配;小标题“概括事件核心、暗示人物精神”的作用。 分组完善《小标题-事例对应表》,结合课文原文修正课前填写内容,派代表展示并说明“为什么该事例属于典型事例”。 展示完整的《小标题-事例对应表》(如下),针对“挑战‘无优势论’”提问:“这个小标题如何体现事例的典型性?” 示例:“该事例展现了袁隆平突破传统理论的勇气,是塑造其‘勇于创新’形象的关键事件,具有代表性。” 根据表格填写的准确性和理由阐述的合理性,对表现突出的小组颁发“协作探究奖”。

学习资源:《小标题-事例对应表》(完整表格)、课文原文。

设计意图:通过结构化梳理,明确典型事例与文本结构的关系,强化文体意识。

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

小环节2:整体结构逻辑分析(5min) 本文“总起段(第1段)—分述(四个小标题)”的总分结构;总起段“介绍身份+点明价值”的作用。 默读第1段,圈出体现袁隆平身份和价值的词语(如“首届国家最高科技奖获得者”“解决中国人吃饭问题”),小组讨论“这些信息对理解下文事例有何帮助”。 提问:“如果将四个小标题的顺序调换,会影响表达效果吗?” 示例:“会,因为四个事例按‘发现—突破—成果—影响’的逻辑排列,体现了袁隆平劳动的完整历程,调换后会破坏叙事的连贯性。” 对能说出“逻辑顺序”及理由的小组给予表扬,评价其对文本结构的整体把握能力。

学习资源:总起段文本截图、四个小标题打乱顺序的示例图。

设计意图:引导学生理解文本结构的严谨性,培养整体阅读能力。

小标题-事例对应表 小标题对应段落核心事例精神品质关键词发现“天然杂交稻”第2-4段1961 年袁隆平在试验田发现 “鹤立鸡群” 的稻株,经过统计分析,推测其为天然杂交稻善于观察、严谨务实挑战“无优势论”第5-7段袁隆平用实验数据反驳 “水稻无杂交优势” 的传统理论,坚持开展杂交稻研究勇于创新、敢于挑战培育超级杂交稻第8-10段袁隆平带领团队培育出超级杂交稻,亩产不断突破,推动中国粮食产量大幅提升执着坚守、精益求精关注粮食安全第11-13段袁隆平呼吁重视粮食安全,主张通过科技进步保障粮食生产,体现对国家和人民的责任胸怀家国、无私奉献

典例赏析 15min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

小环节1:“发现天然杂交稻” 的科学精神(5min) 该事例中“观察—统计—推测”的科研流程;“14000株稻穗”“六株天然杂交稻”等数据的作用(体现严谨性)。 找出文中描写袁隆平“观察稻穗”的动词(如“蹲下”“观察”“统计”),分析这些动作如何体现科学精神。 提问:“为什么作者要具体写‘14000株稻穗’这个数据?” 示例:“这个数据体现了袁隆平观察的范围之广、研究的严谨性,说明他的发现不是偶然的,而是基于大量、细致的劳动。” 对能结合具体数据和动词分析的学生给予“科学探究小标兵”称号。

学习资源:文中科研流程示意图、“14000 株稻穗”数据可视化图表。

设计意图:通过数据和动作分析,体会袁隆平劳动中的科学态度。

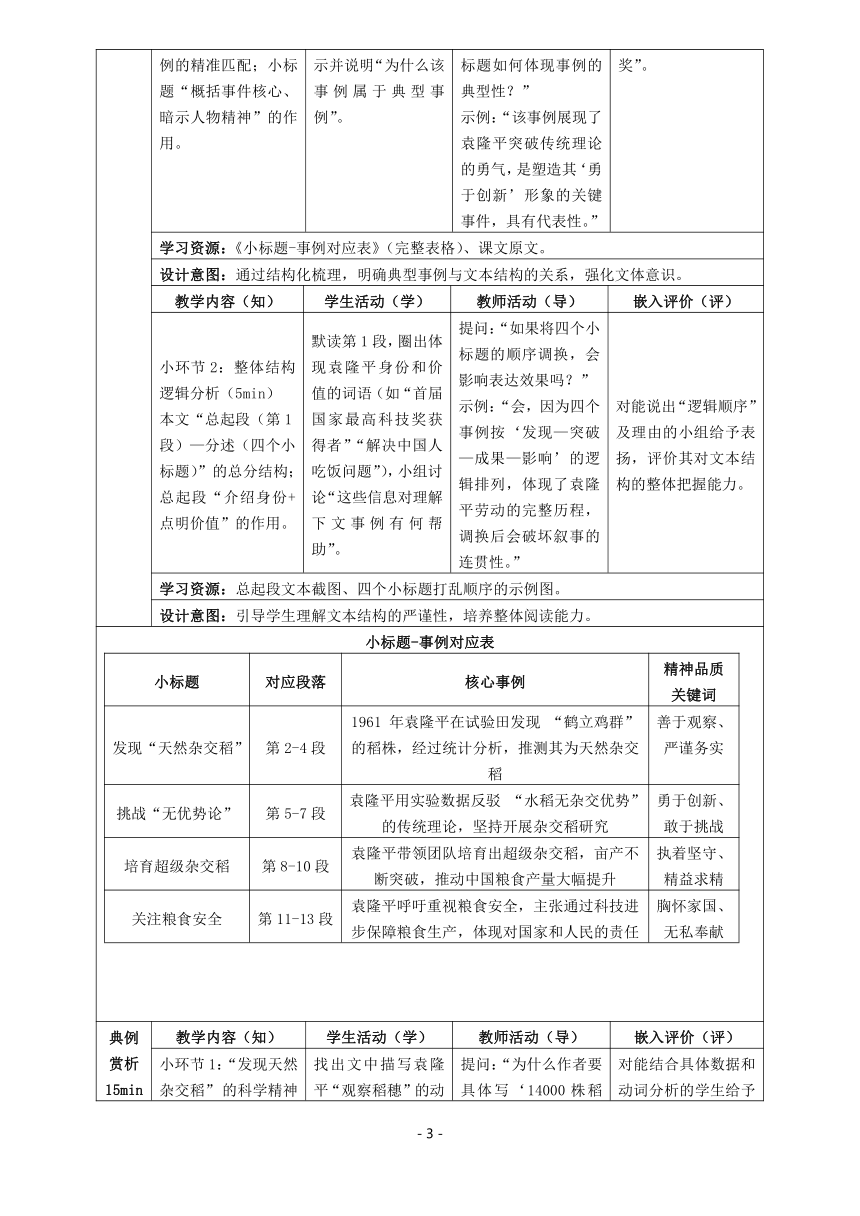

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

小环节2:“挑战‘无优势论’”的勇气(5min) “无优势论”的时代背景(当时遗传学权威观点);袁隆平“用事实说话”的挑战方式(实验数据、田间验证)。 朗读第6段中袁隆平的话(“我不相信,事实会说明一切”),结合课前查阅的时代背景,说说这句话体现的精神。 提问:“袁隆平的‘挑战’与盲目否定权威有何不同?” 示例:“他的挑战基于实验事实,如文中提到‘他在试验田进行了上千次杂交组合试验’,体现了以事实为依据的科学精神,而非盲目否定。” 对能联系“实验次数”等文本细节分析的学生给予肯定。

学习资源:当时遗传学权威观点摘要、袁隆平实验记录片段。

设计意图:结合时代背景和文本细节,理解“挑战”背后的理性精神。

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

小环节3:典型事例的“代表性”总结(5min) 典型事例需具备“能集中体现人物核心精神”“能反映时代需求”的特征。 小组讨论“如果用‘袁隆平日常吃饭’的事例替换文中任何一个事例,是否合适”,理由需结合“代表性”特征。 提问:“‘培育超级杂交稻’这个事例,如何体现对‘时代需求’的回应?” 示例:“20世纪90年代后,中国人口持续增长,对粮食产量的需求更高,超级杂交稻的培育正是为了满足这一时代需求,体现了劳动的社会价值。” 对能结合“时代需求”和“核心精神”分析的小组给予“深度分析奖”。

学习资源:不同年代中国人口与粮食需求数据表、典型事例“代表性”分析框架图。

设计意图:从文本实例中提炼选材原则,培养文本分析的方法论意识。

细节赏析10min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

小环节1:赏析“外貌细节”——皮肤与手(3min) 外貌细节“皮肤黝黑”“手上布满老茧”的表达效果;通过外貌反映劳动状态的写作手法。 齐读第3段中“他皮肤黝黑,手上布满老茧”这句话,用“这个细节让我仿佛看到了______” 造句(如“他常年在田间劳作的场景”)。 提问:“作者为什么要写‘皮肤黝黑’而不是‘皮肤白皙’?” 示例:“‘皮肤黝黑’是长期在烈日下劳动的结果,真实反映了袁隆平扎根田野的劳动状态,与‘科学家’的传统刻板印象形成对比,更凸显其吃苦耐劳的精神。” 对能联系“劳动状态”分析的学生给予“细节解读小能手”称号。

学习资源:文中外貌细节文本截图、袁隆平田间劳作照片。

设计意图:通过外貌细节,体会“形神统一”的描写效果。

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

小环节 2:赏析“动作细节”——捻稻穗(3min) 动作细节“手指捻着稻穗,仔细数着饱满的谷粒”的表达效果;动作描写对刻画专注品质的作用。 模仿“捻稻穗”的动作,结合上下文,说说这个动作体现的科研态度。 提问:“‘捻’和‘抓’这两个动词,哪个更能体现袁隆平的状态?” 示例:“‘捻’是轻柔、细致的动作,体现了袁隆平对稻穗的珍视和观察的专注,而‘抓’则显得粗糙,无法体现这种严谨态度。” 对能结合动词辨析分析的学生给予肯定。

学习资源:动作细节对比分析表(“捻”vs“抓”)、文本片段截图。

设计意图:通过动词辨析,体会细节描写的精准性。

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

小环节3:赏析“环境细节”——烈日与烂泥(4min) 环境细节“头顶烈日,脚踩烂泥”的作用;通过环境烘托劳动艰辛的写作手法。 想象“烈日”“烂泥” 的场景,写下“在这样的环境中劳动,需要______的品质”(如“坚韧”“不怕吃苦”),并结合文本说明理由。 提问:“作者多次描写恶劣环境(如‘狂风暴雨’‘高温酷暑’),与袁隆平的精神有何关联?” 示例:“恶劣环境反衬出袁隆平坚持劳动的不易,更能凸显他不畏艰难、执着于科研的精神,环境描写成为人物精神的‘背景板’。” 对能说出“环境反衬人物精神”的学生给予“联想丰富奖”。

学习资源:文中环境描写集锦、恶劣田间环境图片。

设计意图:通过环境与人物的关联分析,理解细节描写的烘托作用。

总结升华5min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

劳动精神的文本共鸣 袁隆平劳动精神的核心(严谨、执着、奉献);文本中的劳动精神与生活中劳动精神的共通性。 小组分享“课前批注的细节中,哪一处让你想到了身边的劳动者”(如 “‘手上的老茧’让我想到了爷爷种地的手”),并说说两者的共通精神。 结合学生分享,总结:“袁隆平‘皮肤黝黑’的手和爷爷‘布满老茧’的手,虽然劳动领域不同,但都藏着‘认真’‘坚持’的劳动精神。课文中的每个细节,都是劳动精神的具体写照,而这种精神,就藏在我们身边的每一次认真付出里。” 对能准确找出“文本细节与生活劳动”共通点的分享给予“生活关联奖”。

学习资源:学生课前批注的细节截图、身边劳动者的图片(如清洁工、园丁)。

设计意图:通过文本与生活的关联,让劳动精神从文本走向生活,实现情感共鸣。

作业布置 3min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

作业一:典型事例拓展分析 “关注粮食安全”事例的社会意义;典型事例与时代背景的深度关联。 结合课文第12 段,查阅“全球粮食危机”相关资料,撰写300字短文《袁隆平的“粮食安全观”对当下的启示》,要求至少引用1处文本细节。 提供写作示例片段“袁隆平‘把论文写在大地上’的理念(第12段),启示我们当下的粮食安全不仅需要实验室的研究,更需要扎根田间的实践,这与他当年坚持田间劳动的精神一脉相承。” 从“文本引用准确性”“启示的现实意义”两方面评分,满分10分,其中文本关联度占40%。

学习资源:“全球粮食危机”新闻报道节选、课文第12段文本截图。

设计意图:拓展典型事例的时代价值,为单元“新闻评论写作”积累素材。

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

作业二:细节描写仿写 运用“外貌+动作+ 环境”细节组合刻画人物的方法;劳动精神在平凡岗位中的体现。 观察校园食堂师傅的工作场景,选取1个劳动瞬间(如 “揉面”“打菜”),仿写文中的细节组合手法,写200字片段,要求体现其劳动精神。 提供仿写示例:“食堂王师傅的围裙上沾着面粉,像落了层霜(外貌);他揉面时,手掌按压的力度均匀得像时钟的摆锤(动作);蒸笼里冒出的白气裹着他,在清晨的食堂里腾起一片暖雾(环境)——这双手,揉出了三千多个清晨的热馒头。” 按“细节多样性(3分)”“精神体现度(4分)”“语言生动性(3分)”评分,满分10分。

学习资源:仿写示例、校园食堂师傅工作照片。

设计意图:落实单元“人物通讯写作”要求,实现细节描写的迁移运用。

板书设计

稻浪千重映丹心:解码袁隆平的劳动精神密码 【文本结构】 总起段(身份+价值)→分述(4小标题) (人物通讯:真实为基,典型为骨,细节为血肉) 【典型事例与细节】 1.发现天然杂交稻→蹲、数、统计(动作)→严谨务实 (14000株稻穗→科学数据) 2.挑战“无优势论”→“事实会说明一切”(语言)→勇于创新 3.培育超级杂交稻→皮肤黝黑、老茧(外貌)→执着坚守 4.关注粮食安全→呼吁“藏粮于技”(行为)→家国情怀 【劳动精神】 科学严谨 勇于突破 扎根实践 (单元关联:为《心有一团火》《“探界者”钟扬》的人物分析铺垫方法)

教学反思

1.目标达成与单元衔接:通过典型事例梳理、细节赏析等活动,学生基本掌握了人物通讯“真实+典型+细节”的文体特征,课前批注与课上互动形成有效呼应;作业设计紧扣单元“写校园劳动者通讯”的任务,为后续学习奠定了方法基础。 2.深化空间:学生对“时代背景与人物精神”的关联分析仍显表面,如对“无优势论”的权威语境理解不足;细节迁移时,“多维度细节组合”的运用能力需加强,可增加分层示例降低仿写难度。 3.单元教学启示:本课提炼的“事例—细节—精神”分析框架可直接迁移至单元其他人物通讯,后续教学需强化“不同领域劳动精神的共性与差异”对比,推动单元核心问题“劳动价值的多元呈现”的解决。

2

——《喜看稻菽千重浪——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平》第1课时教学设计

课时 1 授课班级 课题 稻浪千重映丹心:解码袁隆平的劳动精神密码

来源 统编版普通高中语文必修上册第二单元 课型 单元导入课□ 阅读鉴赏课 综合实践课□ 单元总结课□

教学内容分析 本文是一篇典型的人物通讯,以“劳动创造价值”为核心,通过“发现天然杂交稻”“挑战传统遗传学理论”“培育超级杂交稻”“关注粮食安全”四个小标题构建叙事框架。文本以真实事件为基础,选取具有时代意义的典型事例,如袁隆平在文革期间保护试验田、历时多年寻找“野败”等,结合“皮肤黝黑”“裤腿沾满泥水”等细节描写,塑造了扎根田野、执着奉献的科学家形象。作为单元开篇文本,其教学价值在于让学生初步掌握人物通讯“真实性与文学性统一”的文体特征,理解典型事例与细节描写对刻画劳动精神的作用,为单元后续学习其他劳动者形象奠定基础。

学习者 分析 强 弱

1.学生在初中接触过记叙文,能梳理基本事件。 2.对袁隆平“杂交水稻之父”的身份有初步认知,具备一定的劳动生活体验。 3.能通过网络搜集人物资料。 1.对人物通讯与记叙文的差异认识模糊,难以区分“典型事例”与一般事件。 2.对“文革时期科研环境”等时代背景缺乏了解,影响对袁隆平精神的深度理解。 3.细节描写的鉴赏停留在表面,难以关联人物精神品质。 4.对“劳动精神”的理解局限于体力劳动,未与科学探索建立联系。

学习策略

1.运用“历史情境还原法”,结合课前搜集的史料,通过角色扮演体会袁隆平的科研困境。 2.实施“细节批注法”,用“符号+旁注”形式分析细节与精神的关联,如“波浪线”标注动作描写并批注“体现的科研态度”。 3.开展“劳动场景联想”活动,联系校园保洁员工作场景,迁移对劳动精神的理解。

学习目标 1.说出人物通讯“总分式结构+小标题统领”的基本特征,找出文中“发现天然杂交稻”“培育三系法杂交稻”等4个典型事例。 2.圈出“弯腰观察稻穗”“手指捻稻粒”等3处细节描写,分析其对刻画“严谨务实”“扎根田野”等形象的作用。 低阶目标 教学重点

1.结合“挑战权威理论”的事例,分析典型事例“时代性+代表性”的选取原则,总结其对表现“勇于创新”精神的作用。 2.联系“袁隆平把论文写在大地上”的言行,阐述劳动精神的内涵,列举2个向身边劳动者学习的具体行为(如帮助食堂师傅收拾餐具)。 高阶目标 教学难点

教学流程

课前学习→情境导入→结构分析→典例赏析→细节赏析→总结升华→作业布置

教学活动设计

课前学习 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

环节一:文本要素标注与辨析 人物通讯中“典型事例”的判定标准(能体现人物核心精神、具有代表性);本文四个小标题的具体内容及对应的段落范围。 通读全文,用“▲”标注每个小标题对应的起始段落,用“波浪线”画出每个事例中最能体现袁隆平精神的句子,填写《典型事例初筛表》(含“小标题、段落、核心事件、精神关键词”四栏)。 提供《典型事例判定参考标准》(如“事件是否对人物形象塑造起关键作用”),示例标注:“‘发现“天然杂交稻”’对应第2-4段,核心事件为‘1961年发现特殊稻株并开展研究’”。 根据表格填写的准确性,对能准确提炼“精神关键词”的学生给予“精准提炼”印章。

学习资源:《典型事例初筛表》《典型事例判定参考标准》、课文原文(带段落标号)。

设计意图:引导学生聚焦文本关键信息,初步建立“事例—精神”的关联意识。

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

环节二:文本细节批注与解读 细节描写的类型(外貌、动作、神态、环境等);细节描写对刻画人物形象的作用。 用不同符号批注文中细节(“○”标外貌、“△”标动作、“~”标环境),在旁注中写“该细节让我看到了一个______的袁隆平”(如“执着的”“严谨的”)。 提供《细节描写批注示例》(如“‘他头顶烈日,脚踩烂泥’——动作细节,体现吃苦耐劳”),要求至少批注3处细节。 统计批注的细节数量及关联分析的合理性,对能结合文本具体词句分析的作业评为“优秀”。

学习资源:《细节描写批注示例》、课文电子版(可批注)。

设计意图:培养文本细读能力,为课堂深入赏析细节铺垫。

情境导入 5min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

从“稻穗”看劳动价值 课文标题“喜看稻菽千重浪”的含义(既指丰收景象,也指袁隆平劳动的成果);人物通讯“以具体场景展现劳动意义”的特点。 齐读标题,结合课前预习,用“‘稻菽千重浪’让我想到了______”句式发言(如“袁隆平在田间忙碌的身影”“农民丰收的笑容”)。 提问:“标题中的‘喜’字,体现了对哪种劳动的赞美?” 示例:“体现了对袁隆平顶着烈日、扎根田野的科研劳动的赞美,这种劳动带来了粮食丰收,值得喜悦。” 对能联系袁隆平具体劳动场景的发言给予肯定,评价其对标题内涵的理解程度。

学习资源:稻浪丰收图片、袁隆平田间工作场景图片。

设计意图:通过标题解读,自然引出“劳动成果与劳动价值”的关联。

结构分析 10min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

小环节1:《小标题-事例对应表》填写与验证(5min) 四个小标题与对应事例的精准匹配;小标题“概括事件核心、暗示人物精神”的作用。 分组完善《小标题-事例对应表》,结合课文原文修正课前填写内容,派代表展示并说明“为什么该事例属于典型事例”。 展示完整的《小标题-事例对应表》(如下),针对“挑战‘无优势论’”提问:“这个小标题如何体现事例的典型性?” 示例:“该事例展现了袁隆平突破传统理论的勇气,是塑造其‘勇于创新’形象的关键事件,具有代表性。” 根据表格填写的准确性和理由阐述的合理性,对表现突出的小组颁发“协作探究奖”。

学习资源:《小标题-事例对应表》(完整表格)、课文原文。

设计意图:通过结构化梳理,明确典型事例与文本结构的关系,强化文体意识。

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

小环节2:整体结构逻辑分析(5min) 本文“总起段(第1段)—分述(四个小标题)”的总分结构;总起段“介绍身份+点明价值”的作用。 默读第1段,圈出体现袁隆平身份和价值的词语(如“首届国家最高科技奖获得者”“解决中国人吃饭问题”),小组讨论“这些信息对理解下文事例有何帮助”。 提问:“如果将四个小标题的顺序调换,会影响表达效果吗?” 示例:“会,因为四个事例按‘发现—突破—成果—影响’的逻辑排列,体现了袁隆平劳动的完整历程,调换后会破坏叙事的连贯性。” 对能说出“逻辑顺序”及理由的小组给予表扬,评价其对文本结构的整体把握能力。

学习资源:总起段文本截图、四个小标题打乱顺序的示例图。

设计意图:引导学生理解文本结构的严谨性,培养整体阅读能力。

小标题-事例对应表 小标题对应段落核心事例精神品质关键词发现“天然杂交稻”第2-4段1961 年袁隆平在试验田发现 “鹤立鸡群” 的稻株,经过统计分析,推测其为天然杂交稻善于观察、严谨务实挑战“无优势论”第5-7段袁隆平用实验数据反驳 “水稻无杂交优势” 的传统理论,坚持开展杂交稻研究勇于创新、敢于挑战培育超级杂交稻第8-10段袁隆平带领团队培育出超级杂交稻,亩产不断突破,推动中国粮食产量大幅提升执着坚守、精益求精关注粮食安全第11-13段袁隆平呼吁重视粮食安全,主张通过科技进步保障粮食生产,体现对国家和人民的责任胸怀家国、无私奉献

典例赏析 15min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

小环节1:“发现天然杂交稻” 的科学精神(5min) 该事例中“观察—统计—推测”的科研流程;“14000株稻穗”“六株天然杂交稻”等数据的作用(体现严谨性)。 找出文中描写袁隆平“观察稻穗”的动词(如“蹲下”“观察”“统计”),分析这些动作如何体现科学精神。 提问:“为什么作者要具体写‘14000株稻穗’这个数据?” 示例:“这个数据体现了袁隆平观察的范围之广、研究的严谨性,说明他的发现不是偶然的,而是基于大量、细致的劳动。” 对能结合具体数据和动词分析的学生给予“科学探究小标兵”称号。

学习资源:文中科研流程示意图、“14000 株稻穗”数据可视化图表。

设计意图:通过数据和动作分析,体会袁隆平劳动中的科学态度。

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

小环节2:“挑战‘无优势论’”的勇气(5min) “无优势论”的时代背景(当时遗传学权威观点);袁隆平“用事实说话”的挑战方式(实验数据、田间验证)。 朗读第6段中袁隆平的话(“我不相信,事实会说明一切”),结合课前查阅的时代背景,说说这句话体现的精神。 提问:“袁隆平的‘挑战’与盲目否定权威有何不同?” 示例:“他的挑战基于实验事实,如文中提到‘他在试验田进行了上千次杂交组合试验’,体现了以事实为依据的科学精神,而非盲目否定。” 对能联系“实验次数”等文本细节分析的学生给予肯定。

学习资源:当时遗传学权威观点摘要、袁隆平实验记录片段。

设计意图:结合时代背景和文本细节,理解“挑战”背后的理性精神。

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

小环节3:典型事例的“代表性”总结(5min) 典型事例需具备“能集中体现人物核心精神”“能反映时代需求”的特征。 小组讨论“如果用‘袁隆平日常吃饭’的事例替换文中任何一个事例,是否合适”,理由需结合“代表性”特征。 提问:“‘培育超级杂交稻’这个事例,如何体现对‘时代需求’的回应?” 示例:“20世纪90年代后,中国人口持续增长,对粮食产量的需求更高,超级杂交稻的培育正是为了满足这一时代需求,体现了劳动的社会价值。” 对能结合“时代需求”和“核心精神”分析的小组给予“深度分析奖”。

学习资源:不同年代中国人口与粮食需求数据表、典型事例“代表性”分析框架图。

设计意图:从文本实例中提炼选材原则,培养文本分析的方法论意识。

细节赏析10min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

小环节1:赏析“外貌细节”——皮肤与手(3min) 外貌细节“皮肤黝黑”“手上布满老茧”的表达效果;通过外貌反映劳动状态的写作手法。 齐读第3段中“他皮肤黝黑,手上布满老茧”这句话,用“这个细节让我仿佛看到了______” 造句(如“他常年在田间劳作的场景”)。 提问:“作者为什么要写‘皮肤黝黑’而不是‘皮肤白皙’?” 示例:“‘皮肤黝黑’是长期在烈日下劳动的结果,真实反映了袁隆平扎根田野的劳动状态,与‘科学家’的传统刻板印象形成对比,更凸显其吃苦耐劳的精神。” 对能联系“劳动状态”分析的学生给予“细节解读小能手”称号。

学习资源:文中外貌细节文本截图、袁隆平田间劳作照片。

设计意图:通过外貌细节,体会“形神统一”的描写效果。

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

小环节 2:赏析“动作细节”——捻稻穗(3min) 动作细节“手指捻着稻穗,仔细数着饱满的谷粒”的表达效果;动作描写对刻画专注品质的作用。 模仿“捻稻穗”的动作,结合上下文,说说这个动作体现的科研态度。 提问:“‘捻’和‘抓’这两个动词,哪个更能体现袁隆平的状态?” 示例:“‘捻’是轻柔、细致的动作,体现了袁隆平对稻穗的珍视和观察的专注,而‘抓’则显得粗糙,无法体现这种严谨态度。” 对能结合动词辨析分析的学生给予肯定。

学习资源:动作细节对比分析表(“捻”vs“抓”)、文本片段截图。

设计意图:通过动词辨析,体会细节描写的精准性。

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

小环节3:赏析“环境细节”——烈日与烂泥(4min) 环境细节“头顶烈日,脚踩烂泥”的作用;通过环境烘托劳动艰辛的写作手法。 想象“烈日”“烂泥” 的场景,写下“在这样的环境中劳动,需要______的品质”(如“坚韧”“不怕吃苦”),并结合文本说明理由。 提问:“作者多次描写恶劣环境(如‘狂风暴雨’‘高温酷暑’),与袁隆平的精神有何关联?” 示例:“恶劣环境反衬出袁隆平坚持劳动的不易,更能凸显他不畏艰难、执着于科研的精神,环境描写成为人物精神的‘背景板’。” 对能说出“环境反衬人物精神”的学生给予“联想丰富奖”。

学习资源:文中环境描写集锦、恶劣田间环境图片。

设计意图:通过环境与人物的关联分析,理解细节描写的烘托作用。

总结升华5min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

劳动精神的文本共鸣 袁隆平劳动精神的核心(严谨、执着、奉献);文本中的劳动精神与生活中劳动精神的共通性。 小组分享“课前批注的细节中,哪一处让你想到了身边的劳动者”(如 “‘手上的老茧’让我想到了爷爷种地的手”),并说说两者的共通精神。 结合学生分享,总结:“袁隆平‘皮肤黝黑’的手和爷爷‘布满老茧’的手,虽然劳动领域不同,但都藏着‘认真’‘坚持’的劳动精神。课文中的每个细节,都是劳动精神的具体写照,而这种精神,就藏在我们身边的每一次认真付出里。” 对能准确找出“文本细节与生活劳动”共通点的分享给予“生活关联奖”。

学习资源:学生课前批注的细节截图、身边劳动者的图片(如清洁工、园丁)。

设计意图:通过文本与生活的关联,让劳动精神从文本走向生活,实现情感共鸣。

作业布置 3min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

作业一:典型事例拓展分析 “关注粮食安全”事例的社会意义;典型事例与时代背景的深度关联。 结合课文第12 段,查阅“全球粮食危机”相关资料,撰写300字短文《袁隆平的“粮食安全观”对当下的启示》,要求至少引用1处文本细节。 提供写作示例片段“袁隆平‘把论文写在大地上’的理念(第12段),启示我们当下的粮食安全不仅需要实验室的研究,更需要扎根田间的实践,这与他当年坚持田间劳动的精神一脉相承。” 从“文本引用准确性”“启示的现实意义”两方面评分,满分10分,其中文本关联度占40%。

学习资源:“全球粮食危机”新闻报道节选、课文第12段文本截图。

设计意图:拓展典型事例的时代价值,为单元“新闻评论写作”积累素材。

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

作业二:细节描写仿写 运用“外貌+动作+ 环境”细节组合刻画人物的方法;劳动精神在平凡岗位中的体现。 观察校园食堂师傅的工作场景,选取1个劳动瞬间(如 “揉面”“打菜”),仿写文中的细节组合手法,写200字片段,要求体现其劳动精神。 提供仿写示例:“食堂王师傅的围裙上沾着面粉,像落了层霜(外貌);他揉面时,手掌按压的力度均匀得像时钟的摆锤(动作);蒸笼里冒出的白气裹着他,在清晨的食堂里腾起一片暖雾(环境)——这双手,揉出了三千多个清晨的热馒头。” 按“细节多样性(3分)”“精神体现度(4分)”“语言生动性(3分)”评分,满分10分。

学习资源:仿写示例、校园食堂师傅工作照片。

设计意图:落实单元“人物通讯写作”要求,实现细节描写的迁移运用。

板书设计

稻浪千重映丹心:解码袁隆平的劳动精神密码 【文本结构】 总起段(身份+价值)→分述(4小标题) (人物通讯:真实为基,典型为骨,细节为血肉) 【典型事例与细节】 1.发现天然杂交稻→蹲、数、统计(动作)→严谨务实 (14000株稻穗→科学数据) 2.挑战“无优势论”→“事实会说明一切”(语言)→勇于创新 3.培育超级杂交稻→皮肤黝黑、老茧(外貌)→执着坚守 4.关注粮食安全→呼吁“藏粮于技”(行为)→家国情怀 【劳动精神】 科学严谨 勇于突破 扎根实践 (单元关联:为《心有一团火》《“探界者”钟扬》的人物分析铺垫方法)

教学反思

1.目标达成与单元衔接:通过典型事例梳理、细节赏析等活动,学生基本掌握了人物通讯“真实+典型+细节”的文体特征,课前批注与课上互动形成有效呼应;作业设计紧扣单元“写校园劳动者通讯”的任务,为后续学习奠定了方法基础。 2.深化空间:学生对“时代背景与人物精神”的关联分析仍显表面,如对“无优势论”的权威语境理解不足;细节迁移时,“多维度细节组合”的运用能力需加强,可增加分层示例降低仿写难度。 3.单元教学启示:本课提炼的“事例—细节—精神”分析框架可直接迁移至单元其他人物通讯,后续教学需强化“不同领域劳动精神的共性与差异”对比,推动单元核心问题“劳动价值的多元呈现”的解决。

2

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读