人教版八年级上册第六单元第27课《短文两篇》教学设计

文档属性

| 名称 | 人教版八年级上册第六单元第27课《短文两篇》教学设计 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 17.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-07-19 10:03:58 | ||

图片预览

文档简介

27.短文两篇(《答谢中书书》《记承天寺夜游》)教学设计

【教学目标】

1.背诵课文,积累文言词汇。

2.理解课文内容,理解作者写景的巧妙。

3.体会大自然的美,培养热爱大自然的美好情操。

【教学重点】

1.反复诵读,感受作品优美的意境,体会作品中流露的思想感情。

2.学习文中写景状物的方法。

【教学难点】

1.领会作者的思想感情。

2.学习文中写景状物的方法。

【课时安排】两课时

【教法学法】诵读法

问答法

讨论法

比较法

【教学过程】

第一课时

一、导语设计

学习了《三峡》,我们无不为它的雄奇险拔,

( http: / / www.21cnjy.com )清幽秀色所陶醉,其实,我们伟大的祖国哪儿不是神奇如画呢?不信,现在就请你细细品读陶弘景的写景小品文《答谢中书书》,读过之后,你一定会觉得江南的山水真是一幅清丽的山水画,是一首流动的诗﹗板书课题作者。

二、作者及写作背景、文体简介

陶弘景(452~536),字通明,南朝梁时

( http: / / www.21cnjy.com )丹徒秣陵(今江苏省江宁县)人。他曾经担任诸王的侍读,因看透了混浊的人世,后隐居句曲山,可是“国家每有吉凶征讨大事,无不前以咨询,月中常有数信,时人谓为‘山中宰相’”。谢中书即谢征,字元度,陈郡阳夏人,曾作中书鸿胪,所以称之为谢中书。陶弘景给谢征的这封回信,称道江南山水之美,笔笼山川,纸纳四时,文辞清丽,为六朝山水小品名作。

南北朝时,因政局动荡,矛盾尖锐,不少文人往

( http: / / www.21cnjy.com )往遁迹山林,从自然美中寻求精神上的解脱。因而他们在书信中常常描山绘水,表明自己所好,并作为对友人的安慰,如吴均的《与顾章节》《与朱元思书》、陶弘景的《答谢中书书》都属于此类。这类作品虽没有表现积极进步的政治观点,但却以其高超的艺术笔力,创作了具有相当美学价值的精品,具有较高的鉴赏意义。

三、指导学生朗读课文,整体感知文意

1.教师指导学生朗读课文,要求读准字音,读通文句,读出节奏、韵律、情调。

(1)听配乐朗诵,学生听读,掌握字音、节奏。

(2)学生大声朗读,品味四字句的节奏。

(3)选一学生读课文,其余同学点评。

(4)学生齐读课文。

2.学生自由读课文,对照注释,借助工具书,理解文句,整体感知文意。

(1)五色交辉:这里形容石

( http: / / www.21cnjy.com )壁色彩斑斓。五色,古代以青、黄、黑、白、赤为正色。交辉,交相辉映。(2)四时:四季。(3)歇:消散。

(4)夕日:夕阳。(5)颓:坠落。(6)沉鳞:潜游在水中的鱼。鳞,指代鱼。(7)与:参与,这里指欣赏。(8)奇:指奇山异水。

(1)学生读课文,口头翻译课文,画出疑难句。

(2)同桌之间讨论交流,解决疑难问题。教师巡视指导。

教师指导学生积累词语,理解文句。

(3)理清背诵思路,指导学生背诵。

明确:全文可分三部分。“山川之美,古来

( http: / / www.21cnjy.com )共谈”总领全文。中间的写景部分,先仰视“高峰入云”,再俯瞰“清流见底”,再平视“两岸石壁”“青林翠竹”,最后分“晓”与“夕”两层来写。最后以感叹总括前文。

四、作业:

1、掌握词语及句子的译文。

2、背诵默写全文。

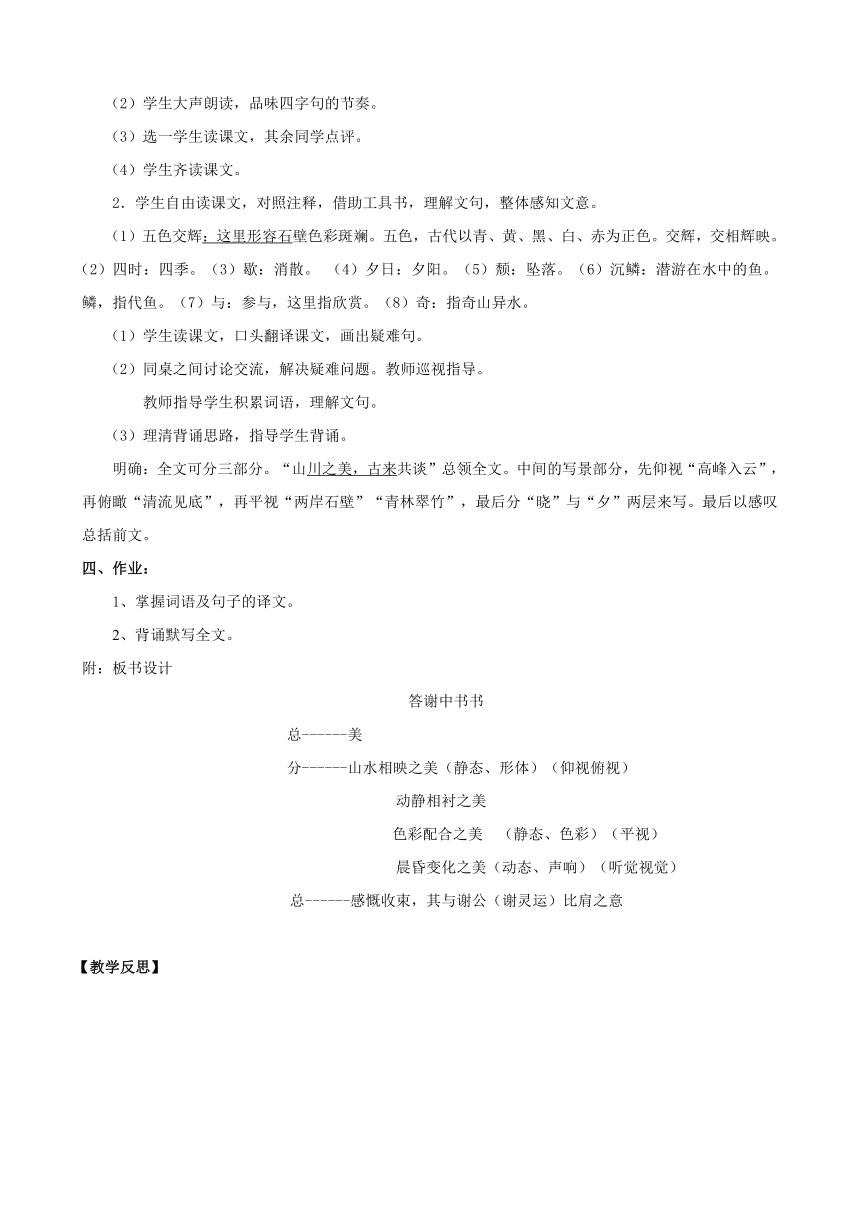

附:板书设计

答谢中书书

总------美

分------山水相映之美(静态、形体)(仰视俯视)

动静相衬之美

色彩配合之美

(静态、色彩)(平视)

晨昏变化之美(动态、声响)(听觉视觉)

总------感慨收束,其与谢公(谢灵运)比肩之意

【教学反思】

27.短文两篇(《答谢中书书》《记承天寺夜游》)教学设计

第二课时

【教学目标】

1.进一步积累文言字词。进一步感知文意,品味

( http: / / www.21cnjy.com )语言。

2.深入研读课文,体会作者的思想感情。

3.感受作者热爱生活、追求美好事物的执着情怀,学习他面对逆境达观处世的从容心态。

【教学重难点】

学习本文写景抒情的方法;体会作者的思想感情。

【课时安排】三课时

【教法学法】诵读法

问答法

讨论法

比较法

【教学过程】

一、导入新课:

月亮总会引起人们的无限遐想

( http: / / www.21cnjy.com ),古往今来,有许多文人墨客借月抒怀,你能举一些咏月的诗句吗?(如:李白有“举头望明月,低头思故乡”、“举杯邀明月,对影成三人”、“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西”),这些诗句表达了思乡、伤己、念友之情。今天我们学习的《记承天寺夜游》在咏月诗文中别具一格,让我们一起欣赏。(板书文题)

二、作者、写作背景简介

详见《语文导学案》141页【预习交流】1.走近作者2.写作背景

三、朗读课文,对照注释,借助工具书,整体感知文意

1、教师范读课文,学生听读,注意把握字音、节奏。

①读准字音:

相与(yǔ)

藻(zǎo)

荇(xìnɡ)

②读出节奏:

念/无与为乐者

遂/至承天寺//寻张怀民

庭下/如积水空明

水中/藻荇交横

盖/竹柏影也

但/少闲人//如吾两人者耳

教师须提醒学生要根据句子意思划分朗读停顿,不要把句子的意思读破,领字后面需有一个小的停顿。

2、学生自由朗读。

3、学生领读。

4、齐读。

四.学生对照注释,口头翻译课文。

(1)学生独自翻译课文,划出疑难句。

(2)同桌之间讨论交流,教师巡视指导。

教师提示一些重要词语,帮助学生理解文句。

a.念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。(念,想;遂,于是,便;至,到。想到没有人与我同乐,于是到承天寺去找张怀民。)

b.庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。(盖,原来。月光照在院中,如水一般清明澄澈,水中有水草纵横交错,原来是竹子、柏树的影子。

(3)找一学生复述课文,其余同学补充评价。

(4)背诵课文。(因课前布置了该项任务,预留2—3分钟,然后检查背诵。)

五、品味写景的妙处。学生思考、讨论。

1.提问:找出文中描写月色的句子。

明确:庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

2.提问:全句无一“月”字,而又无一字不在写“月”,请分析这样写的妙处。

学生想像画面,思考。

明确:先写月色,“积水空

( http: / / www.21cnjy.com )明”,一泓积水清澈透明,可以推想见月色之明;继写水中之物,“藻、荇交横”,纵横交错,摇曳生姿,可以推想见月色之清;最后点出“盖竹柏影也”可以推想见月色之浓。夜游因月而起,处处扣月;写月又不浓墨重彩,而是轻点几笔,境界全出;写月,不明写,而从竹柏影入手。作者无疑是咏月的丹青妙手,这一幅月夜小景确实美妙绝伦。

六、难句解疑,体会文中作者的思想感情。学生进行研讨。

揣摩下列句子,分析句中流露了作者什么样的思想感情。

1.月色入户,欣然起行。

2.念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

3.怀民亦未寝,相与步于中庭。

4.何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳

明确:1.见“月色如户”,则“欣然起行”,欢欣之情,溢于言表。

2.含有知音稀少的憾意和淡微低沉的喟叹,“寻张怀民”,张怀民才是他赏月的相知好友。

3.相知好友相携同步漫游赏月,流露出十分恬适的心绪。

4.考虑作者当时的处境。“闲”相对于“

( http: / / www.21cnjy.com )忙”来说的,由于贬官谪居,自然不像在京城时公务缠身。一个“闲”字包含着作者几多感慨,有贬谪的悲凉,失意的落寞、自我排遣的达观,还有悠闲赏月的欣喜。

学生齐读四句话,体会作者复杂的思想感情。

七、课堂小结

苏轼遭遇“文字狱”,被贬为黄州团练副使

( http: / / www.21cnjy.com ),近乎流放,心情抑郁,但是他没有灰心丧气,而是借游赏山水等自然美景来消解内心的郁闷,抚平心灵的创伤,表现了坦荡、旷达、笑对人生的生活信条。学习本文,在感受庭院月夜小景的同时,更感受到了他那从容应对苦难的人格魅力。?

八、比较阅读,欣赏两篇写景短文的意境

1.学生齐背两篇短文。

2.提问:这两篇短文意味隽永,富有诗情画意,你更喜欢其中的哪一篇?并说明理由。

学生小组交流,然后选择较好的发言人全班交流,引导学生深入体会文章所展示的自然美和作者的人情美。

九、布置作业:

1、作者为什么要夜游承天寺?

2、你是如何理解作者夜游的感慨:“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”

(1、一是因为作者被贬,心情郁闷、

( http: / / www.21cnjy.com )孤独,想出去走走;二是因为月色很美。2、作者借此点明了“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全”的人生真谛。这也是作者保持乐观进取精神的原因。)

附:板书设计

记承天寺夜游

绘庭中景色

月色

积水空明

竹柏

藻荇交横

抒情

赏月的欣喜

被贬的寂寞

漫步的悠闲

【教学反思】

【教学目标】

1.背诵课文,积累文言词汇。

2.理解课文内容,理解作者写景的巧妙。

3.体会大自然的美,培养热爱大自然的美好情操。

【教学重点】

1.反复诵读,感受作品优美的意境,体会作品中流露的思想感情。

2.学习文中写景状物的方法。

【教学难点】

1.领会作者的思想感情。

2.学习文中写景状物的方法。

【课时安排】两课时

【教法学法】诵读法

问答法

讨论法

比较法

【教学过程】

第一课时

一、导语设计

学习了《三峡》,我们无不为它的雄奇险拔,

( http: / / www.21cnjy.com )清幽秀色所陶醉,其实,我们伟大的祖国哪儿不是神奇如画呢?不信,现在就请你细细品读陶弘景的写景小品文《答谢中书书》,读过之后,你一定会觉得江南的山水真是一幅清丽的山水画,是一首流动的诗﹗板书课题作者。

二、作者及写作背景、文体简介

陶弘景(452~536),字通明,南朝梁时

( http: / / www.21cnjy.com )丹徒秣陵(今江苏省江宁县)人。他曾经担任诸王的侍读,因看透了混浊的人世,后隐居句曲山,可是“国家每有吉凶征讨大事,无不前以咨询,月中常有数信,时人谓为‘山中宰相’”。谢中书即谢征,字元度,陈郡阳夏人,曾作中书鸿胪,所以称之为谢中书。陶弘景给谢征的这封回信,称道江南山水之美,笔笼山川,纸纳四时,文辞清丽,为六朝山水小品名作。

南北朝时,因政局动荡,矛盾尖锐,不少文人往

( http: / / www.21cnjy.com )往遁迹山林,从自然美中寻求精神上的解脱。因而他们在书信中常常描山绘水,表明自己所好,并作为对友人的安慰,如吴均的《与顾章节》《与朱元思书》、陶弘景的《答谢中书书》都属于此类。这类作品虽没有表现积极进步的政治观点,但却以其高超的艺术笔力,创作了具有相当美学价值的精品,具有较高的鉴赏意义。

三、指导学生朗读课文,整体感知文意

1.教师指导学生朗读课文,要求读准字音,读通文句,读出节奏、韵律、情调。

(1)听配乐朗诵,学生听读,掌握字音、节奏。

(2)学生大声朗读,品味四字句的节奏。

(3)选一学生读课文,其余同学点评。

(4)学生齐读课文。

2.学生自由读课文,对照注释,借助工具书,理解文句,整体感知文意。

(1)五色交辉:这里形容石

( http: / / www.21cnjy.com )壁色彩斑斓。五色,古代以青、黄、黑、白、赤为正色。交辉,交相辉映。(2)四时:四季。(3)歇:消散。

(4)夕日:夕阳。(5)颓:坠落。(6)沉鳞:潜游在水中的鱼。鳞,指代鱼。(7)与:参与,这里指欣赏。(8)奇:指奇山异水。

(1)学生读课文,口头翻译课文,画出疑难句。

(2)同桌之间讨论交流,解决疑难问题。教师巡视指导。

教师指导学生积累词语,理解文句。

(3)理清背诵思路,指导学生背诵。

明确:全文可分三部分。“山川之美,古来

( http: / / www.21cnjy.com )共谈”总领全文。中间的写景部分,先仰视“高峰入云”,再俯瞰“清流见底”,再平视“两岸石壁”“青林翠竹”,最后分“晓”与“夕”两层来写。最后以感叹总括前文。

四、作业:

1、掌握词语及句子的译文。

2、背诵默写全文。

附:板书设计

答谢中书书

总------美

分------山水相映之美(静态、形体)(仰视俯视)

动静相衬之美

色彩配合之美

(静态、色彩)(平视)

晨昏变化之美(动态、声响)(听觉视觉)

总------感慨收束,其与谢公(谢灵运)比肩之意

【教学反思】

27.短文两篇(《答谢中书书》《记承天寺夜游》)教学设计

第二课时

【教学目标】

1.进一步积累文言字词。进一步感知文意,品味

( http: / / www.21cnjy.com )语言。

2.深入研读课文,体会作者的思想感情。

3.感受作者热爱生活、追求美好事物的执着情怀,学习他面对逆境达观处世的从容心态。

【教学重难点】

学习本文写景抒情的方法;体会作者的思想感情。

【课时安排】三课时

【教法学法】诵读法

问答法

讨论法

比较法

【教学过程】

一、导入新课:

月亮总会引起人们的无限遐想

( http: / / www.21cnjy.com ),古往今来,有许多文人墨客借月抒怀,你能举一些咏月的诗句吗?(如:李白有“举头望明月,低头思故乡”、“举杯邀明月,对影成三人”、“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西”),这些诗句表达了思乡、伤己、念友之情。今天我们学习的《记承天寺夜游》在咏月诗文中别具一格,让我们一起欣赏。(板书文题)

二、作者、写作背景简介

详见《语文导学案》141页【预习交流】1.走近作者2.写作背景

三、朗读课文,对照注释,借助工具书,整体感知文意

1、教师范读课文,学生听读,注意把握字音、节奏。

①读准字音:

相与(yǔ)

藻(zǎo)

荇(xìnɡ)

②读出节奏:

念/无与为乐者

遂/至承天寺//寻张怀民

庭下/如积水空明

水中/藻荇交横

盖/竹柏影也

但/少闲人//如吾两人者耳

教师须提醒学生要根据句子意思划分朗读停顿,不要把句子的意思读破,领字后面需有一个小的停顿。

2、学生自由朗读。

3、学生领读。

4、齐读。

四.学生对照注释,口头翻译课文。

(1)学生独自翻译课文,划出疑难句。

(2)同桌之间讨论交流,教师巡视指导。

教师提示一些重要词语,帮助学生理解文句。

a.念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。(念,想;遂,于是,便;至,到。想到没有人与我同乐,于是到承天寺去找张怀民。)

b.庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。(盖,原来。月光照在院中,如水一般清明澄澈,水中有水草纵横交错,原来是竹子、柏树的影子。

(3)找一学生复述课文,其余同学补充评价。

(4)背诵课文。(因课前布置了该项任务,预留2—3分钟,然后检查背诵。)

五、品味写景的妙处。学生思考、讨论。

1.提问:找出文中描写月色的句子。

明确:庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

2.提问:全句无一“月”字,而又无一字不在写“月”,请分析这样写的妙处。

学生想像画面,思考。

明确:先写月色,“积水空

( http: / / www.21cnjy.com )明”,一泓积水清澈透明,可以推想见月色之明;继写水中之物,“藻、荇交横”,纵横交错,摇曳生姿,可以推想见月色之清;最后点出“盖竹柏影也”可以推想见月色之浓。夜游因月而起,处处扣月;写月又不浓墨重彩,而是轻点几笔,境界全出;写月,不明写,而从竹柏影入手。作者无疑是咏月的丹青妙手,这一幅月夜小景确实美妙绝伦。

六、难句解疑,体会文中作者的思想感情。学生进行研讨。

揣摩下列句子,分析句中流露了作者什么样的思想感情。

1.月色入户,欣然起行。

2.念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

3.怀民亦未寝,相与步于中庭。

4.何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳

明确:1.见“月色如户”,则“欣然起行”,欢欣之情,溢于言表。

2.含有知音稀少的憾意和淡微低沉的喟叹,“寻张怀民”,张怀民才是他赏月的相知好友。

3.相知好友相携同步漫游赏月,流露出十分恬适的心绪。

4.考虑作者当时的处境。“闲”相对于“

( http: / / www.21cnjy.com )忙”来说的,由于贬官谪居,自然不像在京城时公务缠身。一个“闲”字包含着作者几多感慨,有贬谪的悲凉,失意的落寞、自我排遣的达观,还有悠闲赏月的欣喜。

学生齐读四句话,体会作者复杂的思想感情。

七、课堂小结

苏轼遭遇“文字狱”,被贬为黄州团练副使

( http: / / www.21cnjy.com ),近乎流放,心情抑郁,但是他没有灰心丧气,而是借游赏山水等自然美景来消解内心的郁闷,抚平心灵的创伤,表现了坦荡、旷达、笑对人生的生活信条。学习本文,在感受庭院月夜小景的同时,更感受到了他那从容应对苦难的人格魅力。?

八、比较阅读,欣赏两篇写景短文的意境

1.学生齐背两篇短文。

2.提问:这两篇短文意味隽永,富有诗情画意,你更喜欢其中的哪一篇?并说明理由。

学生小组交流,然后选择较好的发言人全班交流,引导学生深入体会文章所展示的自然美和作者的人情美。

九、布置作业:

1、作者为什么要夜游承天寺?

2、你是如何理解作者夜游的感慨:“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”

(1、一是因为作者被贬,心情郁闷、

( http: / / www.21cnjy.com )孤独,想出去走走;二是因为月色很美。2、作者借此点明了“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全”的人生真谛。这也是作者保持乐观进取精神的原因。)

附:板书设计

记承天寺夜游

绘庭中景色

月色

积水空明

竹柏

藻荇交横

抒情

赏月的欣喜

被贬的寂寞

漫步的悠闲

【教学反思】

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》