第5课工业革命与工厂制度(教学课件)(共35张PPT)——高中历史统编版(2019)选择性必修2经济与社会生活

文档属性

| 名称 | 第5课工业革命与工厂制度(教学课件)(共35张PPT)——高中历史统编版(2019)选择性必修2经济与社会生活 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 13.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-31 16:13:12 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

课程标准:

认识大机器生产、工厂制度等对人类劳作方式及生活方式的影响;理解劳动人民对历史的推动作用,以及生产方式的变革对人类社会发展所具有的革命性意义。

第5课

工业革命与工厂制度

目录

壹

机器大生产与工厂制度

贰

工业革命后生活方式的变化

叁

习题检测

机器大生产与工厂制度

第一章

3.重大史实

1. 含义:

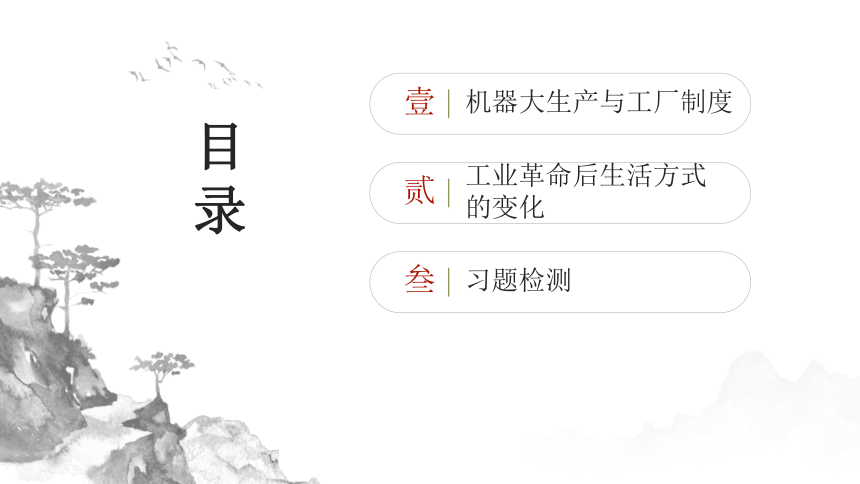

知识回顾:工业革命

2.进程

珍妮纺纱机

英国完成工业革命

18C60S

19C40S

1785

1807

1814

1825

万能蒸汽机

汽轮

蒸汽机车

铁路时代

⑴ 1765年,哈格里夫斯发明了“珍妮纺织机”,

机器生产开始取代手工劳动,标志着工业革命的开始

⑵ 1771年,阿克莱特开办了第一家水力纺纱厂,成为近代工厂的开端。

⑶ 1785年,经过改进的瓦特蒸汽机开始在棉纺织工厂使用。

⑷ 汽船(1807)、火车(1814)先后问世。

工业革命:又称产业革命,开始于18世纪60年代的英国,是资本主义工业化

的早期历程,它是以机器取代人力,以大规模工厂化生产取代个体工场手工

生产的一场科技与生产革命。

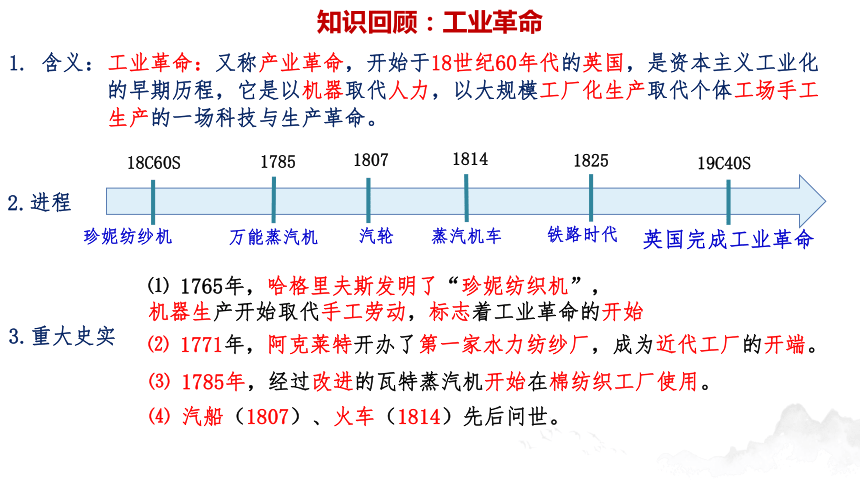

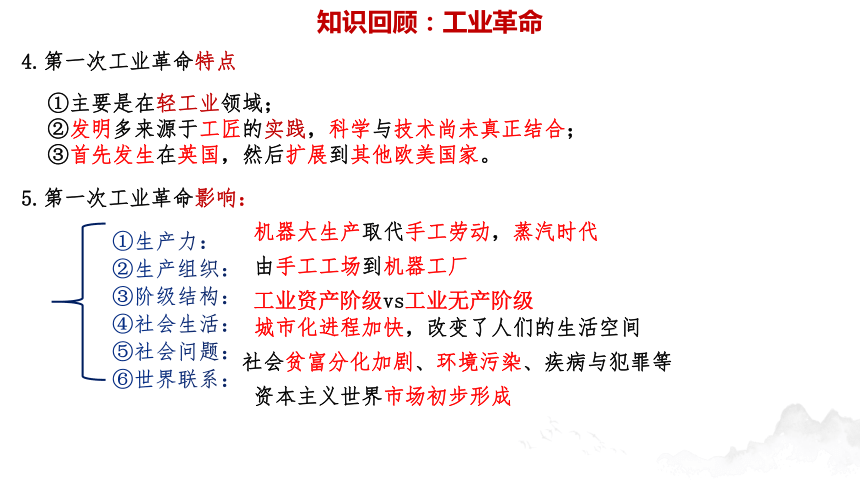

4.第一次工业革命特点

①主要是在轻工业领域;

②发明多来源于工匠的实践,科学与技术尚未真正结合;

③首先发生在英国,然后扩展到其他欧美国家。

①生产力:

②生产组织:

③阶级结构:

④社会生活:

⑤社会问题:

⑥世界联系:

5.第一次工业革命影响:

机器大生产取代手工劳动,蒸汽时代

由手工工场到机器工厂

工业资产阶级vs工业无产阶级

城市化进程加快,改变了人们的生活空间

社会贫富分化加剧、环境污染、疾病与犯罪等

资本主义世界市场初步形成

知识回顾:工业革命

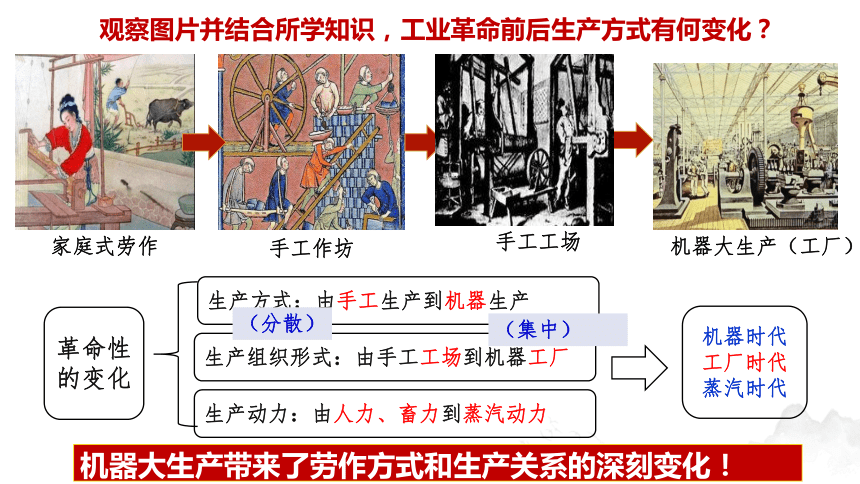

观察图片并结合所学知识,工业革命前后生产方式有何变化?

家庭式劳作

手工作坊

手工工场

机器大生产(工厂)

机器大生产带来了劳作方式和生产关系的深刻变化!

革命性的变化

生产方式:由手工生产到机器生产

生产组织形式:由手工工场到机器工厂

生产动力:由人力、畜力到蒸汽动力

机器时代

工厂时代

蒸汽时代

(分散)

(集中)

大机器生产取代手工劳动

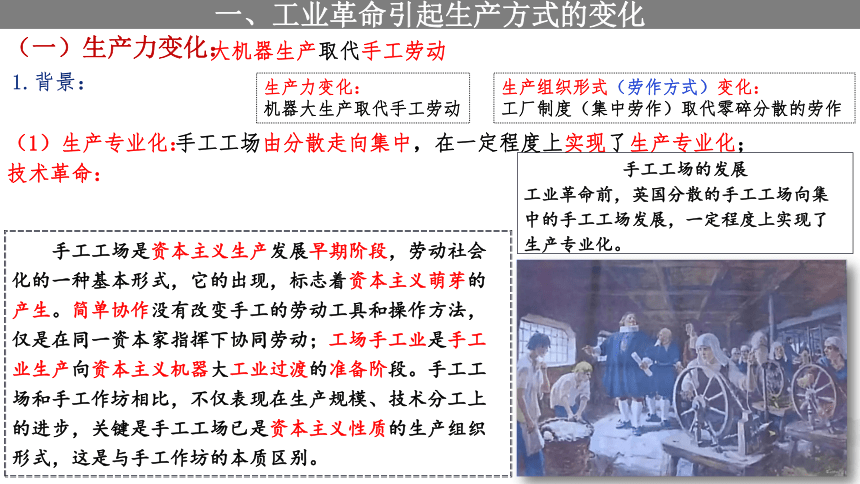

1.背景:

一、工业革命引起生产方式的变化

(一)生产力变化:

生产力变化:

机器大生产取代手工劳动

生产组织形式(劳作方式)变化:

工厂制度(集中劳作)取代零碎分散的劳作

(1)生产专业化:

技术革命:

手工工场由分散走向集中,在一定程度上实现了生产专业化;

手工工场是资本主义生产发展早期阶段,劳动社会化的一种基本形式,它的出现,标志着资本主义萌芽的产生。简单协作没有改变手工的劳动工具和操作方法,仅是在同一资本家指挥下协同劳动;工场手工业是手工业生产向资本主义机器大工业过渡的准备阶段。手工工场和手工作坊相比,不仅表现在生产规模、技术分工上的进步,关键是手工工场已是资本主义性质的生产组织形式,这是与手工作坊的本质区别。

手工工场的发展

工业革命前,英国分散的手工工场向集中的手工工场发展,一定程度上实现了生产专业化。

大机器生产取代手工劳动

机器大生产带来了劳作方式和生产关系的深刻变化。

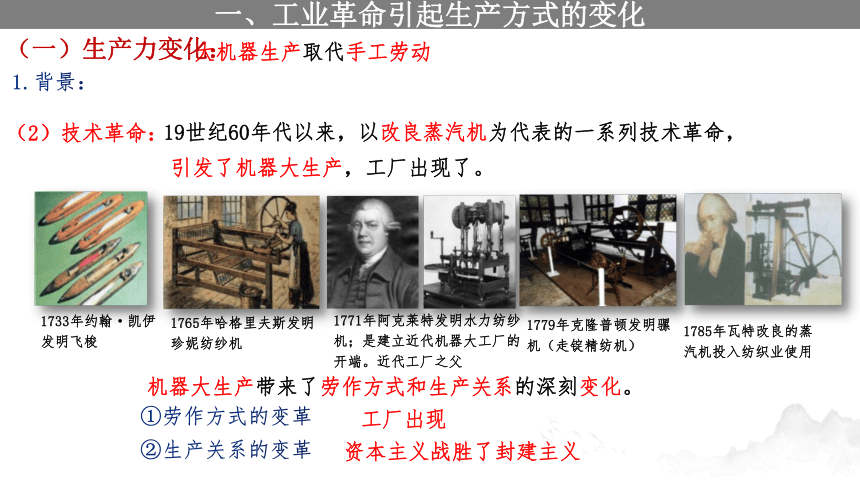

1733年约翰·凯伊

发明飞梭

1765年哈格里夫斯发明珍妮纺纱机

1771年阿克莱特发明水力纺纱机;是建立近代机器大工厂的开端。近代工厂之父

1779年克隆普顿发明骡机(走锭精纺机)

1785年瓦特改良的蒸汽机投入纺织业使用

(2)技术革命:

19世纪60年代以来,以改良蒸汽机为代表的一系列技术革命,

①劳作方式的变革

②生产关系的变革

工厂出现

资本主义战胜了封建主义

引发了机器大生产,工厂出现了。

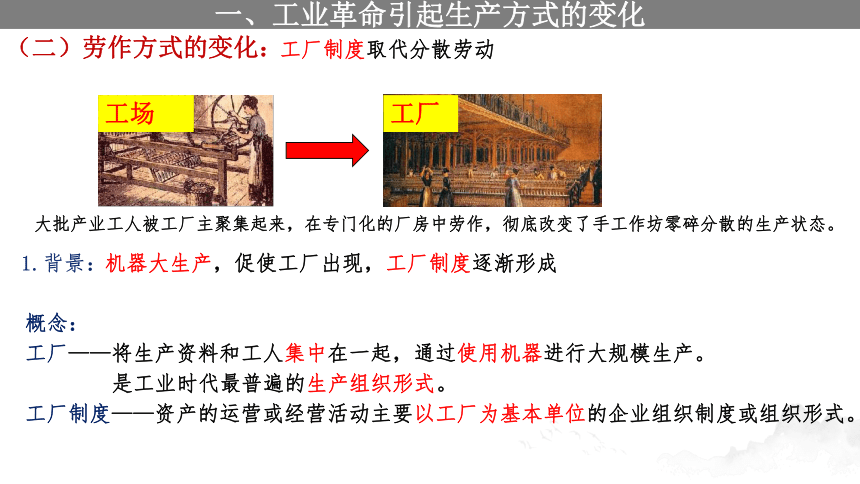

一、工业革命引起生产方式的变化

(一)生产力变化:

1.背景:

工场

工厂

概念:

工厂——将生产资料和工人集中在一起,通过使用机器进行大规模生产。

是工业时代最普遍的生产组织形式。

工厂制度——资产的运营或经营活动主要以工厂为基本单位的企业组织制度或组织形式。

大批产业工人被工厂主聚集起来,在专门化的厂房中劳作,彻底改变了手工作坊零碎分散的生产状态。

1.背景:

工厂制度取代分散劳动

(二)劳作方式的变化:

机器大生产,促使工厂出现,工厂制度逐渐形成

一、工业革命引起生产方式的变化

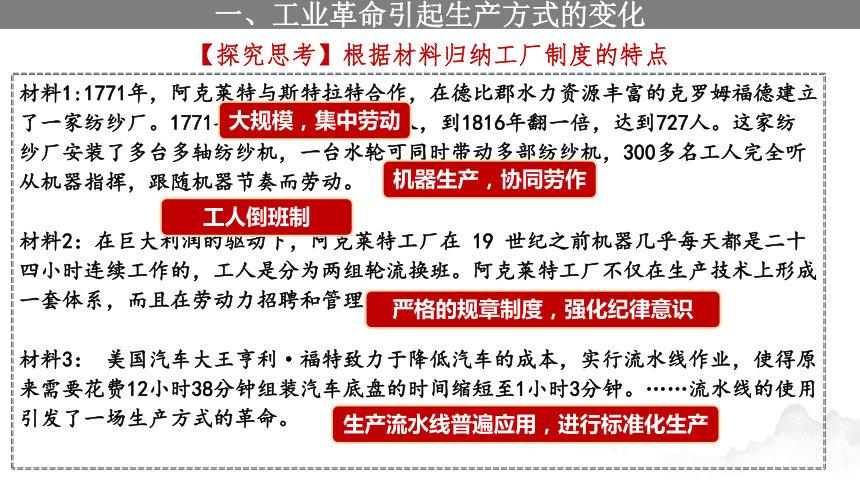

材料1:1771年,阿克莱特与斯特拉特合作,在德比郡水力资源丰富的克罗姆福德建立了一家纺纱厂。1771年建厂时雇佣300多人,到1816年翻一倍,达到727人。这家纺纱厂安装了多台多轴纺纱机,一台水轮可同时带动多部纺纱机,300多名工人完全听从机器指挥,跟随机器节奏而劳动。

材料2:在巨大利润的驱动下,阿克莱特工厂在 19 世纪之前机器几乎每天都是二十四小时连续工作的,工人是分为两组轮流换班。阿克莱特工厂不仅在生产技术上形成一套体系,而且在劳动力招聘和管理方面也初步实现制度化。

材料3: 美国汽车大王亨利·福特致力于降低汽车的成本,实行流水线作业,使得原来需要花费12小时38分钟组装汽车底盘的时间缩短至1小时3分钟。……流水线的使用引发了一场生产方式的革命。

大规模,集中劳动

机器生产,协同劳作

工人倒班制

严格的规章制度,强化纪律意识

生产流水线普遍应用,进行标准化生产

【探究思考】根据材料归纳工厂制度的特点

一、工业革命引起生产方式的变化

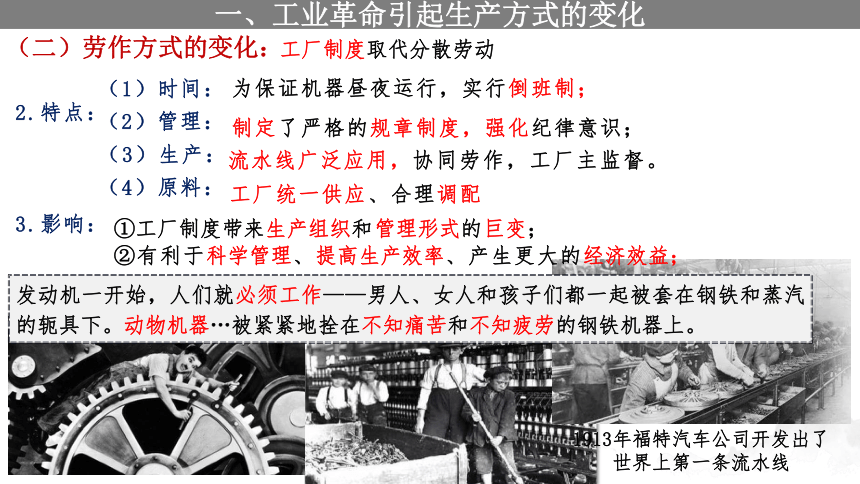

2.特点:

3.影响:

工厂制度取代分散劳动

(1)时间:

(2)管理:

(3)生产:

(4)原料:

为保证机器昼夜运行,实行倒班制;

制定了严格的规章制度,强化纪律意识;

流水线广泛应用,协同劳作,工厂主监督。

工厂统一供应、合理调配

1913年福特汽车公司开发出了世界上第一条流水线

①工厂制度带来生产组织和管理形式的巨变;

②有利于科学管理、提高生产效率、产生更大的经济效益;

发动机一开始,人们就必须工作——男人、女人和孩子们都一起被套在钢铁和蒸汽的轭具下。动物机器…被紧紧地拴在不知痛苦和不知疲劳的钢铁机器上。

一、工业革命引起生产方式的变化

(二)劳作方式的变化:

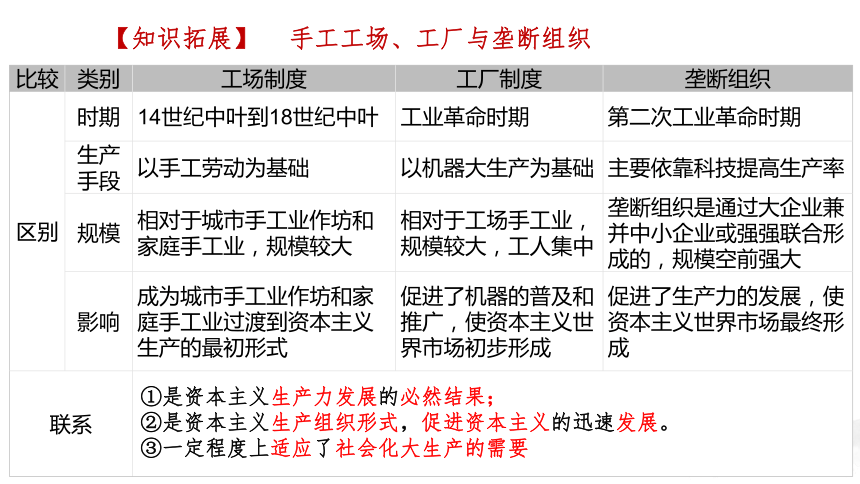

手工工场、工厂与垄断组织

【知识拓展】

比较 类别 工场制度 工厂制度 垄断组织

区别 时期 14世纪中叶到18世纪中叶 工业革命时期 第二次工业革命时期

生产 手段 以手工劳动为基础 以机器大生产为基础 主要依靠科技提高生产率

规模 相对于城市手工业作坊和家庭手工业,规模较大 相对于工场手工业,规模较大,工人集中 垄断组织是通过大企业兼并中小企业或强强联合形成的,规模空前强大

影响 成为城市手工业作坊和家庭手工业过渡到资本主义生产的最初形式 促进了机器的普及和推广,使资本主义世界市场初步形成 促进了生产力的发展,使资本主义世界市场最终形成

联系 ①是资本主义生产力发展的必然结果;

②是资本主义生产组织形式,促进资本主义的迅速发展。

③一定程度上适应了社会化大生产的需要

对比两次工业革命

第一次工业革命 第二次工业革命

时间

发生国家

发明者

能源动力

起始部门

重要发明

交通工具

经济组织

资本主义阶段

世界市场

18世纪60年代-19世纪中期

19世纪70年代-20世纪初

开始于英国

英法美德日俄等国同时进行

工匠

科学家

蒸汽动力

电力

蒸汽机

内燃机、发电机

火车、轮船

汽车、飞机

工厂制

垄断组织

自由资本主义阶段

垄断资本主义阶段

初步形成

最终形成

重工业

棉纺织业(轻工业)

【知识拓展】

(三)工厂制度引入中国:

1.时间:

2.表现:

3.意义:

1840年鸦片战争后

洋务企业:

民族企业:

19世纪中后期,洋务派创办了江南制造总局、福州船政局等近代企业,引进西方的工厂制度,进行机器大生产。

张謇、范旭东等民族资本家开办工厂并借鉴西方工厂的管理经验

张謇创办的大生纱厂

范旭东创办的永利碱厂

范旭东于1917年筹建的天津永利碱厂是中国最早的制碱厂。该厂生产的红三角牌纯碱曾闻名海内外

① 中国民族工业初步发展起来;

② 推动了中国的近代化。

一、工业革命引起生产方式的变化

发展

状况

阶段

19C60、70S

甲午战后

1895

民国初年

一战期间

1912

1919

国民党

统治前期

1927

1937

国民党

统治后期

1949

1956

开始兴起

初步发展

短暂

春天

沉重打击

陷入困境

消亡

短暂发展

新的春天

萧条

民族资本主义发展概况

一、工业革命引起生产方式的变化

(三)工厂制度引入中国:

【探究思考】观察教材第26页的两幅图片,指出汉阳铁厂与天津永利碱厂的主要异同点。

▲ 天津永利碱厂

范旭东于1917年筹建的天津永利碱厂是中国最早的制碱厂。该厂生产的红三角牌纯碱曾闻名海内外。

汉阳铁厂

汉阳铁厂是中国近代官办钢铁企业,

1890年由张之洞主持在汉阳龟山动工修建。

(1)同:

(2)异:

①都采用机器生产;

②都引进了先进技术,培养了科技人才;

③都一定程度上抵制了外国经济侵略;

④都有利于中国的近代化,推动了中国的社会转型等。

汉阳铁厂是洋务派创办的民用工业,其目的是“求富”,维护清朝的封建统治;

李鸿章认为中国求富强就必须发展自己的大企业,这是李鸿章发展洋务一贯的政策主张。为了发展自己的大企业,李鸿章提出引进国外技术和人才,学习西方先进技术发展中国企业。

状元实业家张謇提出“棉铁主义”,即以棉纺织工业和钢铁工业为中心带动其他经济部门发展。他指出,准许外商在内地开机器厂,是“夺小民一线生机”。……考虑到棉铁和国民生计有密切关系,并且是当时最有利可图的行业,他确定以棉铁为重点:棉为人民生活所必需,而铁则为制造生产工具所不可缺少,尤其是要发展本国的机器制造业,更需要钢铁。

——景玉琴,连新凯《中国近代民族工业发展思想及当代启示》

天津永利碱厂是民族资产阶级创办的民族工业, 其目的是实业救国,

发展民族资本主义。

天津永利碱厂

汉阳铁厂

创建新式学堂

【读图说史】:根据图片史料并结合所学知识,说说工业革命对近代中国的影响。

经济上:

政治上:

思想文化:

客观上促进了中国开始近代化进程

(四)工业革命对近代中国的影响:

小农经济逐渐解体,打开了中国的大门,使中国被迫卷入资本主义世界市场,

开始沦为西方资本主义经济的附庸,客观上促进了中国民族资本主义产生与发展。

中国逐渐沦为半殖民地半封建社会,民族危机逐步加深;

客观上促进中国人民救亡图存,寻求民主、共和、独立之路。

西方思想开始传入,中国出现“向西方学习”的思潮,

客观上促进中国近代教育发展。

一、工业革命引起生产方式的变化

工业革命后生活方式的变化

第二章

(一)城市化

1.变化:工业革命促进了城市化的发展,改变了人们的生活空间。

◎19世纪初英格兰城市人口分布表

◎英格兰城市比例和城市人口增长率(1776-1826)

(伦敦)这种大规模的集中,250万人这样聚集在一个地方,使这250万人的力量增加了100倍;他们把伦敦变成了全世界的商业首都,建造了巨大的船坞,并聚集了经常布满泰晤士河的成千的船只。

——【德】恩格斯《英国工人阶级状况》

二、工业革命后生活方式的变化

1.变化:工业革命促进了城市化的发展,改变了人们的生活空间。

2.问题:伦敦、巴黎等大城市工业人口猛增,但城市规划建设滞后,工人的生活环境相当恶劣。

3.措施:20世纪以来,西方国家逐渐建设新城,疏解中心城市人口,改善城市居民的居住环境。

工人的居住条件也很恶劣,几乎每个城市都可以看到贫民窟。以伦敦的贫民窟为例,“这里的街道通常是没有铺砌过的、肮脏的、坑坑洼洼的,到处是垃圾,没有排水沟,也没有污水沟,有的只是臭气熏天的死水洼。城市中这些地区不合理且杂乱无章的建筑形式阻碍了空气的流通。由于很多人住在一个不大的空间里,所以这些工人区的空气如何,是不难想象的”。……所有这些悲惨遭遇使得英国的工厂工人营养不良、身体畸形乃至丧失劳动力,大批工人早早去世,在工业化初期,工人的平均寿命反而比工业化之前还要低得多。 ——李昕《英国工业革命时期的工厂制度》

二、工业革命后生活方式的变化

(一)城市化

(二)乡村变化

◎ 2012年伦敦奥运会开幕式《田园》

1.西方国家农业机械日益普及,普遍建立了大农场,农业现代化水平大大提高。

2.大量人口从闭塞、宁静的乡村田园生活中走出,人们的眼界开阔了。

◎机械化大农场

材料:(工业革命)首先引爆、影响也最深的就是农业。一般情况下,我们想到工业革命,脑中浮现的画面就是一片都市景象、冒着烟的烟囱,或者是一群煤矿工人汗流浃背,深入地底辛苦工作。然而,工业革命最重要的一点,其实在于它就是第二次的农业革命。 ——尤瓦尔·赫拉利《人类简史》

一幅田园画卷展现在主体育场内,马拉动的耕犁的工具,辛勤的挤奶妇女、野餐的家庭。

田园风光被高耸的烟囱取代,象征着英国进入工业革命时期。

工业革命改变了英国,也改变了全世界的生活方式,

二、工业革命后生活方式的变化

(三)交通

1.变化:交通运输业进步,便利了人们的出行。

2.原因:工业革命对煤等矿石的需求刺激了运河的开凿;铁路运输以其速度快、成本低而受人青睐。

3.影响:欧美国家形成了水陆运输网,促进了城际、国际的人口交流与贸易往来,大大增加了社会的流动性。

◎蒸汽机车

◎轮船

二、工业革命后生活方式的变化

(四)时间

1.原因:工厂制度及蒸汽机车等交通工具的出现,使人们必须守时,准时准点成为现代生活的准则。

2.表现:城市中社会上层人士出行戴表,大城市的车站、码头、银行、机关及市区街道多设有标准钟。

◎ 1884年,英法美德俄日等25国在华盛顿召开会议,确定经过格林尼治天文台的经线为本初子午线,据此确定格林尼治时间为国际标准时间。

材料:从前习惯于做农活的人们很快明白季节、日出日落和气候波动不再决定劳动日程了。相反,钟表、机器和车间规定创造了新的劳动节奏。产业工人一般每周工作6天,每天工作12至14小时。工厂的汽笛声从早响到晚,在一整天里,工人的步伐都要跟上机器单调地运转。与此同时,他们还要面对时时刻刻的严格监督,打个盹或和同伴说句话都不行。

——杰里·本特利《新全球史》

二、工业革命后生活方式的变化

(五)教育

1.变化:初等教育不断推广,人们的文化素质逐渐提升。

2.原因:机器生产代替手工劳动、城市化迅猛发展等现实因素,对广大民众的文化素质提出了更高的要求。

3.表现:

做某些工作,几乎包括工业中的一切工作在内,都需要有相当的文化程度……都需要一定的技能和常规性,而要达到这一点就要求工人具有一定的文化水平。

——恩格斯《英国工人阶级状况》

(1)西方:1802年英国颁布第一部《工厂法》后,西方国家不断通过立法推行初等教育,政府加大对教育的经费支持。

(2)中国:清政府推行“癸卯学制”以来,出现了大量小学堂和中学堂。

二、工业革命后生活方式的变化

二、工业革命后生活方式的变化

(六)消极影响

1.影响:工人劳动时间长,工作与生活环境恶劣,传染病与职业病严重危害产业工人的健康。

2.工人运动:

(1)意义:标志着工人阶级登上历史舞台,促进了马克思主义的诞生。

(2)结果:产业工人的待遇有所改善,最长工时受到限制,最低工资得到一定保障。

这个时期的英国史读起来像是一部内战史。 ——哈孟德夫妇《技术工人》

英国已成为“两个民族”的国家,一个民族是富人,另一个民族是穷人,这两个民族之间将会发生战争。 ——迪斯累利

我们的时代,资产阶级时代,却有一个特点:它使阶级对立简单化了。整个社会日益分裂为两大敌对的阵营,分裂为两大相互直接对立的阶级:资产阶级和无产阶级。

——《共产党宣言》

二、工业革命后生活方式的变化

◎法国里昂工人两次起义

◎英国宪章运动

◎德意志西里西亚纺织工人起义

工人阶级登上历史舞台

1848 马克思主义诞生

◎ 1848年

【探究】 19世纪,欧洲社会主义运动风起云涌

(2)斗争结果:

①19世纪,欧洲社会主义运动,标志着工人阶级登上历史舞台;

②促进了马克思主义的诞生;

③产业工人的待遇有所改善。

工业革命

生产方式的变化

生活方式的变化

生产力变化:大机器生产取代手工劳动

劳作方式的变化:工厂制度取代分散劳动:

消极 贫富分化,阶级矛盾,失业,环境,疾病……

积极 经济:城市化,流动性,乡村变化,

文化:时间观念增强,文化素质提升。

↓

特点,影响:(对西方,对中国)

↓

背景,影响

本课小结

习题检测

第三章

1.在近代,“英国资产阶级衣着简朴,颜色平淡,大家都差不多,这样他们就鼓励了纺织工业成批生产;在法国,人们对于一般的大众消费品不屑一顾,衣着追求稀奇古怪、色泽鲜艳,尽可能是一人一样”。法国人的这种消费观念( )

A.提升了法国工业产品国际竞争力

B.强化了法国的民族主义意识

C.使中小企业发展的空间更加狭窄

D.不利于法国工业革命的推进

D

2.江南制造总局不仅聘任普通工匠2000余人,还邀请了大量有经验的外国技师操作、指导机器生产,最终实现了利用机器生产车床、枪、子弹、轮船等各种武器军械。19世纪70年代初,发昌机器厂开始使用机器替代手工生产,一跃成为上海民族资本工厂的代表。材料体现出该时期( )

A.机器生产推动了中国工业近代化

B.中国民族工业获得迅速发展

C.列强不断加紧对中国的资本输出

D.中国与国际市场已完全接轨

A

3.第二次鸦片战争后,洋务派引进先进的机器生产设备,以官办、官督商办、官商合办等形式投资兴办新式工矿企业和交通运输企业。这些新式企业是中国人最早创办的一批近代化企业。这些新式企业( )

A.使中国进入资本主义经济时代

B.标志着机器生产传入中国

C.开启了中国工厂制的发展历程

D.改变了中国工业落后面貌

C

4.19世纪末,美国自行车骑手发起了“公路改善运动”。20世纪初,汽车制造、钢铁、石油产业等从业者成为公路游说团的核心。到20世纪20年代,美国公路里程几乎增加了90%。这反映出( )

A.工业化改变了美国社会面貌

B.人民群众是历史创造者

C.进步力量主导时代发展方向

D.科学技术是第一生产力

A

5.19世纪四五十年代,英国工业城市利兹先后兴建了教堂、剧场,此后又兴建了音乐厅、图书馆和博物馆在内的各类设施。这集中反映出,当时( )

A.城市发展催生新兴产业

B.市民文化素养得到较大提升

C.城市建设重视系统规划

D.城市发展关注人的精神需求

D

6.在19世纪三四十年代,英国各地霍乱多发,人们意识到城市的水质关乎居民的生死。1846—1865年间一共有51个市政府新建或购买了供水公司,取代了原有的私人水公司;在1866年到1895年,又有176个城市提供市营自来水。这表明英国( )

A.工业革命推动民众消费观念更新

B.自由主义经济理论受到严重挑战

C.公共事件促进了政府职能的转变

D.观念更新助推生产与资本的集中

C

感谢观看!

课程标准:

认识大机器生产、工厂制度等对人类劳作方式及生活方式的影响;理解劳动人民对历史的推动作用,以及生产方式的变革对人类社会发展所具有的革命性意义。

第5课

工业革命与工厂制度

目录

壹

机器大生产与工厂制度

贰

工业革命后生活方式的变化

叁

习题检测

机器大生产与工厂制度

第一章

3.重大史实

1. 含义:

知识回顾:工业革命

2.进程

珍妮纺纱机

英国完成工业革命

18C60S

19C40S

1785

1807

1814

1825

万能蒸汽机

汽轮

蒸汽机车

铁路时代

⑴ 1765年,哈格里夫斯发明了“珍妮纺织机”,

机器生产开始取代手工劳动,标志着工业革命的开始

⑵ 1771年,阿克莱特开办了第一家水力纺纱厂,成为近代工厂的开端。

⑶ 1785年,经过改进的瓦特蒸汽机开始在棉纺织工厂使用。

⑷ 汽船(1807)、火车(1814)先后问世。

工业革命:又称产业革命,开始于18世纪60年代的英国,是资本主义工业化

的早期历程,它是以机器取代人力,以大规模工厂化生产取代个体工场手工

生产的一场科技与生产革命。

4.第一次工业革命特点

①主要是在轻工业领域;

②发明多来源于工匠的实践,科学与技术尚未真正结合;

③首先发生在英国,然后扩展到其他欧美国家。

①生产力:

②生产组织:

③阶级结构:

④社会生活:

⑤社会问题:

⑥世界联系:

5.第一次工业革命影响:

机器大生产取代手工劳动,蒸汽时代

由手工工场到机器工厂

工业资产阶级vs工业无产阶级

城市化进程加快,改变了人们的生活空间

社会贫富分化加剧、环境污染、疾病与犯罪等

资本主义世界市场初步形成

知识回顾:工业革命

观察图片并结合所学知识,工业革命前后生产方式有何变化?

家庭式劳作

手工作坊

手工工场

机器大生产(工厂)

机器大生产带来了劳作方式和生产关系的深刻变化!

革命性的变化

生产方式:由手工生产到机器生产

生产组织形式:由手工工场到机器工厂

生产动力:由人力、畜力到蒸汽动力

机器时代

工厂时代

蒸汽时代

(分散)

(集中)

大机器生产取代手工劳动

1.背景:

一、工业革命引起生产方式的变化

(一)生产力变化:

生产力变化:

机器大生产取代手工劳动

生产组织形式(劳作方式)变化:

工厂制度(集中劳作)取代零碎分散的劳作

(1)生产专业化:

技术革命:

手工工场由分散走向集中,在一定程度上实现了生产专业化;

手工工场是资本主义生产发展早期阶段,劳动社会化的一种基本形式,它的出现,标志着资本主义萌芽的产生。简单协作没有改变手工的劳动工具和操作方法,仅是在同一资本家指挥下协同劳动;工场手工业是手工业生产向资本主义机器大工业过渡的准备阶段。手工工场和手工作坊相比,不仅表现在生产规模、技术分工上的进步,关键是手工工场已是资本主义性质的生产组织形式,这是与手工作坊的本质区别。

手工工场的发展

工业革命前,英国分散的手工工场向集中的手工工场发展,一定程度上实现了生产专业化。

大机器生产取代手工劳动

机器大生产带来了劳作方式和生产关系的深刻变化。

1733年约翰·凯伊

发明飞梭

1765年哈格里夫斯发明珍妮纺纱机

1771年阿克莱特发明水力纺纱机;是建立近代机器大工厂的开端。近代工厂之父

1779年克隆普顿发明骡机(走锭精纺机)

1785年瓦特改良的蒸汽机投入纺织业使用

(2)技术革命:

19世纪60年代以来,以改良蒸汽机为代表的一系列技术革命,

①劳作方式的变革

②生产关系的变革

工厂出现

资本主义战胜了封建主义

引发了机器大生产,工厂出现了。

一、工业革命引起生产方式的变化

(一)生产力变化:

1.背景:

工场

工厂

概念:

工厂——将生产资料和工人集中在一起,通过使用机器进行大规模生产。

是工业时代最普遍的生产组织形式。

工厂制度——资产的运营或经营活动主要以工厂为基本单位的企业组织制度或组织形式。

大批产业工人被工厂主聚集起来,在专门化的厂房中劳作,彻底改变了手工作坊零碎分散的生产状态。

1.背景:

工厂制度取代分散劳动

(二)劳作方式的变化:

机器大生产,促使工厂出现,工厂制度逐渐形成

一、工业革命引起生产方式的变化

材料1:1771年,阿克莱特与斯特拉特合作,在德比郡水力资源丰富的克罗姆福德建立了一家纺纱厂。1771年建厂时雇佣300多人,到1816年翻一倍,达到727人。这家纺纱厂安装了多台多轴纺纱机,一台水轮可同时带动多部纺纱机,300多名工人完全听从机器指挥,跟随机器节奏而劳动。

材料2:在巨大利润的驱动下,阿克莱特工厂在 19 世纪之前机器几乎每天都是二十四小时连续工作的,工人是分为两组轮流换班。阿克莱特工厂不仅在生产技术上形成一套体系,而且在劳动力招聘和管理方面也初步实现制度化。

材料3: 美国汽车大王亨利·福特致力于降低汽车的成本,实行流水线作业,使得原来需要花费12小时38分钟组装汽车底盘的时间缩短至1小时3分钟。……流水线的使用引发了一场生产方式的革命。

大规模,集中劳动

机器生产,协同劳作

工人倒班制

严格的规章制度,强化纪律意识

生产流水线普遍应用,进行标准化生产

【探究思考】根据材料归纳工厂制度的特点

一、工业革命引起生产方式的变化

2.特点:

3.影响:

工厂制度取代分散劳动

(1)时间:

(2)管理:

(3)生产:

(4)原料:

为保证机器昼夜运行,实行倒班制;

制定了严格的规章制度,强化纪律意识;

流水线广泛应用,协同劳作,工厂主监督。

工厂统一供应、合理调配

1913年福特汽车公司开发出了世界上第一条流水线

①工厂制度带来生产组织和管理形式的巨变;

②有利于科学管理、提高生产效率、产生更大的经济效益;

发动机一开始,人们就必须工作——男人、女人和孩子们都一起被套在钢铁和蒸汽的轭具下。动物机器…被紧紧地拴在不知痛苦和不知疲劳的钢铁机器上。

一、工业革命引起生产方式的变化

(二)劳作方式的变化:

手工工场、工厂与垄断组织

【知识拓展】

比较 类别 工场制度 工厂制度 垄断组织

区别 时期 14世纪中叶到18世纪中叶 工业革命时期 第二次工业革命时期

生产 手段 以手工劳动为基础 以机器大生产为基础 主要依靠科技提高生产率

规模 相对于城市手工业作坊和家庭手工业,规模较大 相对于工场手工业,规模较大,工人集中 垄断组织是通过大企业兼并中小企业或强强联合形成的,规模空前强大

影响 成为城市手工业作坊和家庭手工业过渡到资本主义生产的最初形式 促进了机器的普及和推广,使资本主义世界市场初步形成 促进了生产力的发展,使资本主义世界市场最终形成

联系 ①是资本主义生产力发展的必然结果;

②是资本主义生产组织形式,促进资本主义的迅速发展。

③一定程度上适应了社会化大生产的需要

对比两次工业革命

第一次工业革命 第二次工业革命

时间

发生国家

发明者

能源动力

起始部门

重要发明

交通工具

经济组织

资本主义阶段

世界市场

18世纪60年代-19世纪中期

19世纪70年代-20世纪初

开始于英国

英法美德日俄等国同时进行

工匠

科学家

蒸汽动力

电力

蒸汽机

内燃机、发电机

火车、轮船

汽车、飞机

工厂制

垄断组织

自由资本主义阶段

垄断资本主义阶段

初步形成

最终形成

重工业

棉纺织业(轻工业)

【知识拓展】

(三)工厂制度引入中国:

1.时间:

2.表现:

3.意义:

1840年鸦片战争后

洋务企业:

民族企业:

19世纪中后期,洋务派创办了江南制造总局、福州船政局等近代企业,引进西方的工厂制度,进行机器大生产。

张謇、范旭东等民族资本家开办工厂并借鉴西方工厂的管理经验

张謇创办的大生纱厂

范旭东创办的永利碱厂

范旭东于1917年筹建的天津永利碱厂是中国最早的制碱厂。该厂生产的红三角牌纯碱曾闻名海内外

① 中国民族工业初步发展起来;

② 推动了中国的近代化。

一、工业革命引起生产方式的变化

发展

状况

阶段

19C60、70S

甲午战后

1895

民国初年

一战期间

1912

1919

国民党

统治前期

1927

1937

国民党

统治后期

1949

1956

开始兴起

初步发展

短暂

春天

沉重打击

陷入困境

消亡

短暂发展

新的春天

萧条

民族资本主义发展概况

一、工业革命引起生产方式的变化

(三)工厂制度引入中国:

【探究思考】观察教材第26页的两幅图片,指出汉阳铁厂与天津永利碱厂的主要异同点。

▲ 天津永利碱厂

范旭东于1917年筹建的天津永利碱厂是中国最早的制碱厂。该厂生产的红三角牌纯碱曾闻名海内外。

汉阳铁厂

汉阳铁厂是中国近代官办钢铁企业,

1890年由张之洞主持在汉阳龟山动工修建。

(1)同:

(2)异:

①都采用机器生产;

②都引进了先进技术,培养了科技人才;

③都一定程度上抵制了外国经济侵略;

④都有利于中国的近代化,推动了中国的社会转型等。

汉阳铁厂是洋务派创办的民用工业,其目的是“求富”,维护清朝的封建统治;

李鸿章认为中国求富强就必须发展自己的大企业,这是李鸿章发展洋务一贯的政策主张。为了发展自己的大企业,李鸿章提出引进国外技术和人才,学习西方先进技术发展中国企业。

状元实业家张謇提出“棉铁主义”,即以棉纺织工业和钢铁工业为中心带动其他经济部门发展。他指出,准许外商在内地开机器厂,是“夺小民一线生机”。……考虑到棉铁和国民生计有密切关系,并且是当时最有利可图的行业,他确定以棉铁为重点:棉为人民生活所必需,而铁则为制造生产工具所不可缺少,尤其是要发展本国的机器制造业,更需要钢铁。

——景玉琴,连新凯《中国近代民族工业发展思想及当代启示》

天津永利碱厂是民族资产阶级创办的民族工业, 其目的是实业救国,

发展民族资本主义。

天津永利碱厂

汉阳铁厂

创建新式学堂

【读图说史】:根据图片史料并结合所学知识,说说工业革命对近代中国的影响。

经济上:

政治上:

思想文化:

客观上促进了中国开始近代化进程

(四)工业革命对近代中国的影响:

小农经济逐渐解体,打开了中国的大门,使中国被迫卷入资本主义世界市场,

开始沦为西方资本主义经济的附庸,客观上促进了中国民族资本主义产生与发展。

中国逐渐沦为半殖民地半封建社会,民族危机逐步加深;

客观上促进中国人民救亡图存,寻求民主、共和、独立之路。

西方思想开始传入,中国出现“向西方学习”的思潮,

客观上促进中国近代教育发展。

一、工业革命引起生产方式的变化

工业革命后生活方式的变化

第二章

(一)城市化

1.变化:工业革命促进了城市化的发展,改变了人们的生活空间。

◎19世纪初英格兰城市人口分布表

◎英格兰城市比例和城市人口增长率(1776-1826)

(伦敦)这种大规模的集中,250万人这样聚集在一个地方,使这250万人的力量增加了100倍;他们把伦敦变成了全世界的商业首都,建造了巨大的船坞,并聚集了经常布满泰晤士河的成千的船只。

——【德】恩格斯《英国工人阶级状况》

二、工业革命后生活方式的变化

1.变化:工业革命促进了城市化的发展,改变了人们的生活空间。

2.问题:伦敦、巴黎等大城市工业人口猛增,但城市规划建设滞后,工人的生活环境相当恶劣。

3.措施:20世纪以来,西方国家逐渐建设新城,疏解中心城市人口,改善城市居民的居住环境。

工人的居住条件也很恶劣,几乎每个城市都可以看到贫民窟。以伦敦的贫民窟为例,“这里的街道通常是没有铺砌过的、肮脏的、坑坑洼洼的,到处是垃圾,没有排水沟,也没有污水沟,有的只是臭气熏天的死水洼。城市中这些地区不合理且杂乱无章的建筑形式阻碍了空气的流通。由于很多人住在一个不大的空间里,所以这些工人区的空气如何,是不难想象的”。……所有这些悲惨遭遇使得英国的工厂工人营养不良、身体畸形乃至丧失劳动力,大批工人早早去世,在工业化初期,工人的平均寿命反而比工业化之前还要低得多。 ——李昕《英国工业革命时期的工厂制度》

二、工业革命后生活方式的变化

(一)城市化

(二)乡村变化

◎ 2012年伦敦奥运会开幕式《田园》

1.西方国家农业机械日益普及,普遍建立了大农场,农业现代化水平大大提高。

2.大量人口从闭塞、宁静的乡村田园生活中走出,人们的眼界开阔了。

◎机械化大农场

材料:(工业革命)首先引爆、影响也最深的就是农业。一般情况下,我们想到工业革命,脑中浮现的画面就是一片都市景象、冒着烟的烟囱,或者是一群煤矿工人汗流浃背,深入地底辛苦工作。然而,工业革命最重要的一点,其实在于它就是第二次的农业革命。 ——尤瓦尔·赫拉利《人类简史》

一幅田园画卷展现在主体育场内,马拉动的耕犁的工具,辛勤的挤奶妇女、野餐的家庭。

田园风光被高耸的烟囱取代,象征着英国进入工业革命时期。

工业革命改变了英国,也改变了全世界的生活方式,

二、工业革命后生活方式的变化

(三)交通

1.变化:交通运输业进步,便利了人们的出行。

2.原因:工业革命对煤等矿石的需求刺激了运河的开凿;铁路运输以其速度快、成本低而受人青睐。

3.影响:欧美国家形成了水陆运输网,促进了城际、国际的人口交流与贸易往来,大大增加了社会的流动性。

◎蒸汽机车

◎轮船

二、工业革命后生活方式的变化

(四)时间

1.原因:工厂制度及蒸汽机车等交通工具的出现,使人们必须守时,准时准点成为现代生活的准则。

2.表现:城市中社会上层人士出行戴表,大城市的车站、码头、银行、机关及市区街道多设有标准钟。

◎ 1884年,英法美德俄日等25国在华盛顿召开会议,确定经过格林尼治天文台的经线为本初子午线,据此确定格林尼治时间为国际标准时间。

材料:从前习惯于做农活的人们很快明白季节、日出日落和气候波动不再决定劳动日程了。相反,钟表、机器和车间规定创造了新的劳动节奏。产业工人一般每周工作6天,每天工作12至14小时。工厂的汽笛声从早响到晚,在一整天里,工人的步伐都要跟上机器单调地运转。与此同时,他们还要面对时时刻刻的严格监督,打个盹或和同伴说句话都不行。

——杰里·本特利《新全球史》

二、工业革命后生活方式的变化

(五)教育

1.变化:初等教育不断推广,人们的文化素质逐渐提升。

2.原因:机器生产代替手工劳动、城市化迅猛发展等现实因素,对广大民众的文化素质提出了更高的要求。

3.表现:

做某些工作,几乎包括工业中的一切工作在内,都需要有相当的文化程度……都需要一定的技能和常规性,而要达到这一点就要求工人具有一定的文化水平。

——恩格斯《英国工人阶级状况》

(1)西方:1802年英国颁布第一部《工厂法》后,西方国家不断通过立法推行初等教育,政府加大对教育的经费支持。

(2)中国:清政府推行“癸卯学制”以来,出现了大量小学堂和中学堂。

二、工业革命后生活方式的变化

二、工业革命后生活方式的变化

(六)消极影响

1.影响:工人劳动时间长,工作与生活环境恶劣,传染病与职业病严重危害产业工人的健康。

2.工人运动:

(1)意义:标志着工人阶级登上历史舞台,促进了马克思主义的诞生。

(2)结果:产业工人的待遇有所改善,最长工时受到限制,最低工资得到一定保障。

这个时期的英国史读起来像是一部内战史。 ——哈孟德夫妇《技术工人》

英国已成为“两个民族”的国家,一个民族是富人,另一个民族是穷人,这两个民族之间将会发生战争。 ——迪斯累利

我们的时代,资产阶级时代,却有一个特点:它使阶级对立简单化了。整个社会日益分裂为两大敌对的阵营,分裂为两大相互直接对立的阶级:资产阶级和无产阶级。

——《共产党宣言》

二、工业革命后生活方式的变化

◎法国里昂工人两次起义

◎英国宪章运动

◎德意志西里西亚纺织工人起义

工人阶级登上历史舞台

1848 马克思主义诞生

◎ 1848年

【探究】 19世纪,欧洲社会主义运动风起云涌

(2)斗争结果:

①19世纪,欧洲社会主义运动,标志着工人阶级登上历史舞台;

②促进了马克思主义的诞生;

③产业工人的待遇有所改善。

工业革命

生产方式的变化

生活方式的变化

生产力变化:大机器生产取代手工劳动

劳作方式的变化:工厂制度取代分散劳动:

消极 贫富分化,阶级矛盾,失业,环境,疾病……

积极 经济:城市化,流动性,乡村变化,

文化:时间观念增强,文化素质提升。

↓

特点,影响:(对西方,对中国)

↓

背景,影响

本课小结

习题检测

第三章

1.在近代,“英国资产阶级衣着简朴,颜色平淡,大家都差不多,这样他们就鼓励了纺织工业成批生产;在法国,人们对于一般的大众消费品不屑一顾,衣着追求稀奇古怪、色泽鲜艳,尽可能是一人一样”。法国人的这种消费观念( )

A.提升了法国工业产品国际竞争力

B.强化了法国的民族主义意识

C.使中小企业发展的空间更加狭窄

D.不利于法国工业革命的推进

D

2.江南制造总局不仅聘任普通工匠2000余人,还邀请了大量有经验的外国技师操作、指导机器生产,最终实现了利用机器生产车床、枪、子弹、轮船等各种武器军械。19世纪70年代初,发昌机器厂开始使用机器替代手工生产,一跃成为上海民族资本工厂的代表。材料体现出该时期( )

A.机器生产推动了中国工业近代化

B.中国民族工业获得迅速发展

C.列强不断加紧对中国的资本输出

D.中国与国际市场已完全接轨

A

3.第二次鸦片战争后,洋务派引进先进的机器生产设备,以官办、官督商办、官商合办等形式投资兴办新式工矿企业和交通运输企业。这些新式企业是中国人最早创办的一批近代化企业。这些新式企业( )

A.使中国进入资本主义经济时代

B.标志着机器生产传入中国

C.开启了中国工厂制的发展历程

D.改变了中国工业落后面貌

C

4.19世纪末,美国自行车骑手发起了“公路改善运动”。20世纪初,汽车制造、钢铁、石油产业等从业者成为公路游说团的核心。到20世纪20年代,美国公路里程几乎增加了90%。这反映出( )

A.工业化改变了美国社会面貌

B.人民群众是历史创造者

C.进步力量主导时代发展方向

D.科学技术是第一生产力

A

5.19世纪四五十年代,英国工业城市利兹先后兴建了教堂、剧场,此后又兴建了音乐厅、图书馆和博物馆在内的各类设施。这集中反映出,当时( )

A.城市发展催生新兴产业

B.市民文化素养得到较大提升

C.城市建设重视系统规划

D.城市发展关注人的精神需求

D

6.在19世纪三四十年代,英国各地霍乱多发,人们意识到城市的水质关乎居民的生死。1846—1865年间一共有51个市政府新建或购买了供水公司,取代了原有的私人水公司;在1866年到1895年,又有176个城市提供市营自来水。这表明英国( )

A.工业革命推动民众消费观念更新

B.自由主义经济理论受到严重挑战

C.公共事件促进了政府职能的转变

D.观念更新助推生产与资本的集中

C

感谢观看!

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化