第4课古代的生产工具与劳作(教学课件)(共42张PPT)——高中历史统编版(2019)选择性必修2经济与社会生活

文档属性

| 名称 | 第4课古代的生产工具与劳作(教学课件)(共42张PPT)——高中历史统编版(2019)选择性必修2经济与社会生活 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 19.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-31 16:16:20 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

课程标准:

了解历史上劳动工具的变化和主要劳作方式;充分认识生产方式的变革对人类社会发展所具有的革命性意义。

第4课

古代的生产工具与劳作

目录

壹

农业工具的变化

贰

手工业的进步

叁

劳作方式的发展

肆

习题检测

农业工具的变化

第一章

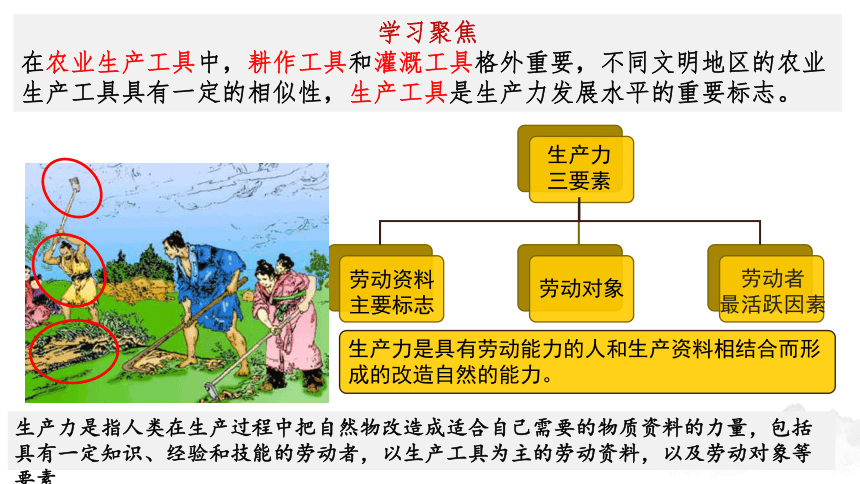

生产力

三要素

劳动对象

劳动资料

主要标志

劳动者

最活跃因素

生产力是具有劳动能力的人和生产资料相结合而形成的改造自然的能力。

学习聚焦

在农业生产工具中,耕作工具和灌溉工具格外重要,不同文明地区的农业生产工具具有一定的相似性,生产工具是生产力发展水平的重要标志。

生产力是指人类在生产过程中把自然物改造成适合自己需要的物质资料的力量,包括具有一定知识、经验和技能的劳动者,以生产工具为主的劳动资料,以及劳动对象等要素

原始社会

(石器时代):

石、木、蚌(耒耜)

原始社会

工具(器物)之变

2.发展历程:

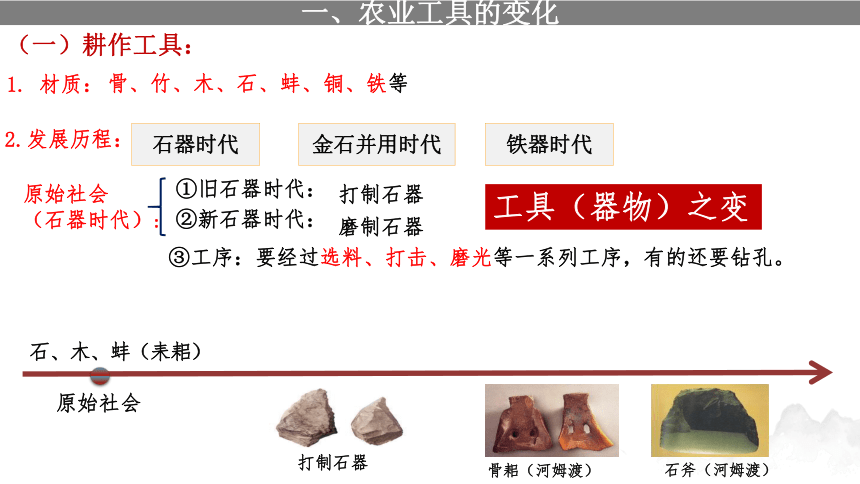

一、农业工具的变化

1. 材质:

骨、竹、木、石、蚌、铜、铁等

①旧石器时代:

②新石器时代:

打制石器

磨制石器

③工序:要经过选料、打击、磨光等一系列工序,有的还要钻孔。

(一)耕作工具:

石器时代

金石并用时代

铁器时代

骨耜(河姆渡)

石斧(河姆渡)

打制石器

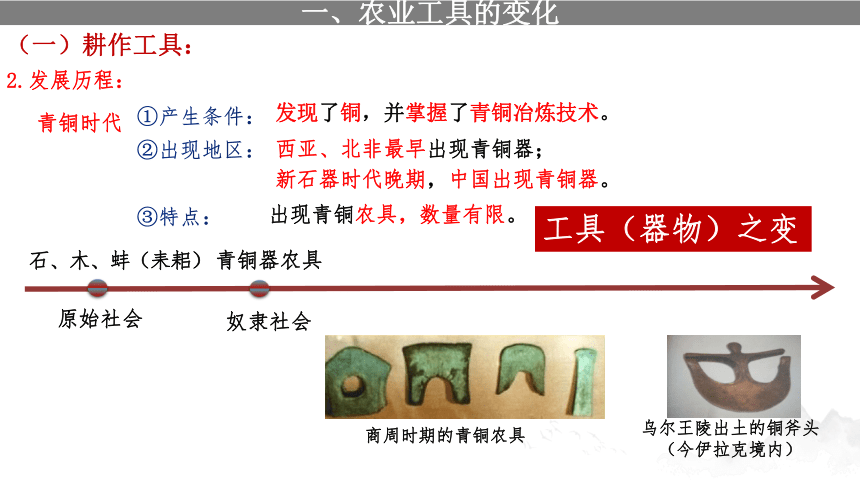

青铜时代

石、木、蚌(耒耜)

原始社会

奴隶社会

青铜器农具

商周时期的青铜农具

乌尔王陵出土的铜斧头

(今伊拉克境内)

工具(器物)之变

2.发展历程:

西亚、北非最早出现青铜器;

新石器时代晚期,中国出现青铜器。

①产生条件:

②出现地区:

③特点:

发现了铜,并掌握了青铜冶炼技术。

出现青铜农具,数量有限。

一、农业工具的变化

(一)耕作工具:

石、木、蚌(耒耜)

原始社会

铁器时代

奴隶社会

青铜器农具

公元前15—前14世纪

开始使用铁制农具

战国时期

(前5世纪—前3世纪)

铁农具推广

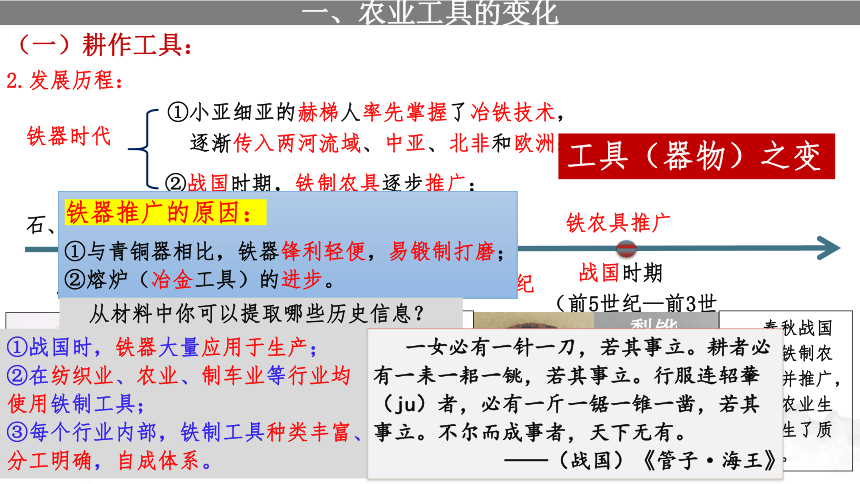

①小亚细亚的赫梯人率先掌握了冶铁技术,

逐渐传入两河流域、中亚、北非和欧洲;

镰

锄

犁铧

位于小亚细亚的卡帕多细亚,富含丰富的矿产,比如铁,铜,银等,所以这里的赫梯人最先发明了冶铁技术,由此还制作出了大量的铁器。

②战国时期,铁制农具逐步推广;

春秋战国时期,铁制农具使用并推广,从而使农业生产力发生了质的飞跃。

工具(器物)之变

铁器推广的原因:

①与青铜器相比,铁器锋利轻便,易锻制打磨;

②熔炉(冶金工具)的进步。

①战国时,铁器大量应用于生产;

②在纺织业、农业、制车业等行业均使用铁制工具;

③每个行业内部,铁制工具种类丰富、分工明确,自成体系。

从材料中你可以提取哪些历史信息?

一女必有一针一刀,若其事立。耕者必有一耒一耜一铫,若其事立。行服连轺輂(ju)者,必有一斤一锯一锥一凿,若其事立。不尔而成事者,天下无有。

——(战国)《管子·海王》

一、农业工具的变化

(一)耕作工具:

2.发展历程:

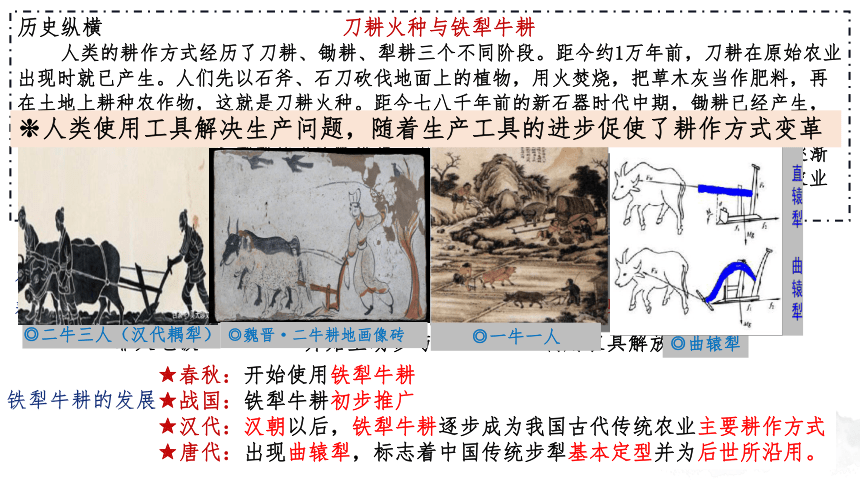

春秋:开始使用铁犁牛耕

战国:铁犁牛耕初步推广

汉代:汉朝以后,铁犁牛耕逐步成为我国古代传统农业主要耕作方式

唐代:出现曲辕犁,标志着中国传统步犁基本定型并为后世所沿用。

农具材料:

耕作方式:

刀耕火种

石器锄耕

铁犁牛耕

阅读教材P20【历史纵横】中国古代耕作工具发展的历程体现出怎样的变化?

靠天吃饭

开始主动参与

利用农具解放自己

铁犁牛耕的发展

历史纵横 刀耕火种与铁犁牛耕

人类的耕作方式经历了刀耕、锄耕、犁耕三个不同阶段。距今约1万年前,刀耕在原始农业出现时就已产生。人们先以石斧、石刀砍伐地面上的植物,用火焚烧,把草木灰当作肥料,再在土地上耕种农作物,这就是刀耕火种。距今七八千年前的新石器时代中期,锄耕已经产生,人类大量使用石耜、石铲、石锄或骨耜、木耜、蚌铲等翻土农具。距今五六千年前的新石器时代晚期,犁耕出现。此后犁耕技术不断进步,中国的春秋战国时期,铁犁牛耕开始使用并逐渐推广。汉朝以后,铁犁牛耕成为中国传统农业的主要耕作方式。生产工具的进步,推动了农业生产水平的提高。

木、石、骨、蚌质农具 → 青铜农具 → 铁农具

◎一牛一人

◎二牛三人(汉代耦犁)

◎魏晋·二牛耕地画像砖

◎曲辕犁

人类使用工具解决生产问题,随着生产工具的进步促使了耕作方式变革

石、木、蚌(耒耜)

原始社会

奴隶社会

青铜器农具

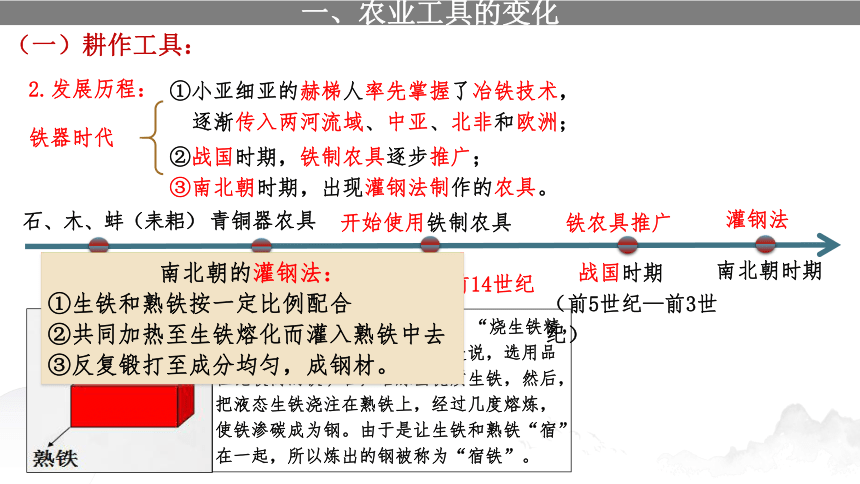

③南北朝时期,出现灌钢法制作的农具。

据史书记载,炼钢方法是:“烧生铁精,以重柔铤,数宿则成钢”,就是说,选用品位比较高的铁矿石,冶炼出优质生铁,然后,把液态生铁浇注在熟铁上,经过几度熔炼,使铁渗碳成为钢。由于是让生铁和熟铁“宿”在一起,所以炼出的钢被称为“宿铁”。

南北朝时期

灌钢法

铁器时代

公元前15—前14世纪

开始使用铁制农具

战国时期

(前5世纪—前3世纪)

铁农具推广

南北朝的灌钢法:

①生铁和熟铁按一定比例配合

②共同加热至生铁熔化而灌入熟铁中去

③反复锻打至成分均匀,成钢材。

2.发展历程:

①小亚细亚的赫梯人率先掌握了冶铁技术,

逐渐传入两河流域、中亚、北非和欧洲;

②战国时期,铁制农具逐步推广;

一、农业工具的变化

(一)耕作工具:

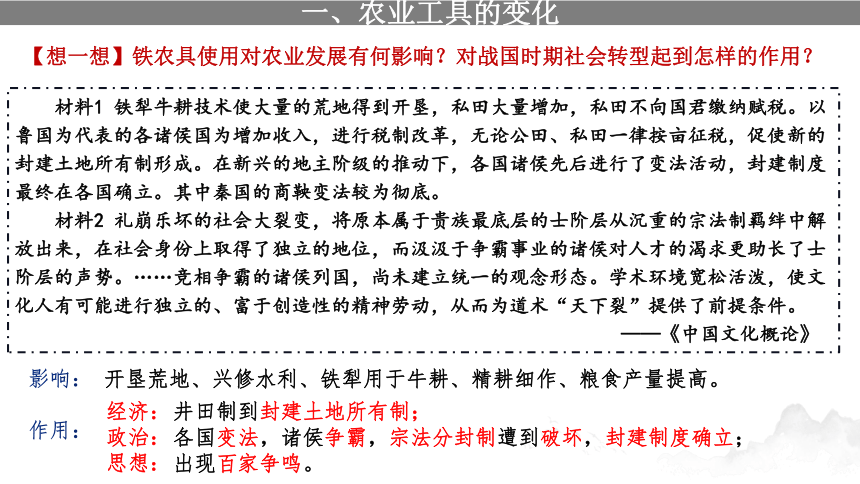

材料1 铁犁牛耕技术使大量的荒地得到开垦,私田大量增加,私田不向国君缴纳赋税。以鲁国为代表的各诸侯国为增加收入,进行税制改革,无论公田、私田一律按亩征税,促使新的封建土地所有制形成。在新兴的地主阶级的推动下,各国诸侯先后进行了变法活动,封建制度最终在各国确立。其中秦国的商鞅变法较为彻底。

材料2 礼崩乐坏的社会大裂变,将原本属于贵族最底层的士阶层从沉重的宗法制羁绊中解放出来,在社会身份上取得了独立的地位,而汲汲于争霸事业的诸侯对人才的渴求更助长了士阶层的声势。……竞相争霸的诸侯列国,尚未建立统一的观念形态。学术环境宽松活泼,使文化人有可能进行独立的、富于创造性的精神劳动,从而为道术“天下裂”提供了前提条件。

——《中国文化概论》

【想一想】铁农具使用对农业发展有何影响?对战国时期社会转型起到怎样的作用?

影响:

作用:

开垦荒地、兴修水利、铁犁用于牛耕、精耕细作、粮食产量提高。

经济:

政治:

思想:

井田制到封建土地所有制;

各国变法,诸侯争霸,宗法分封制遭到破坏,封建制度确立;

出现百家争鸣。

一、农业工具的变化

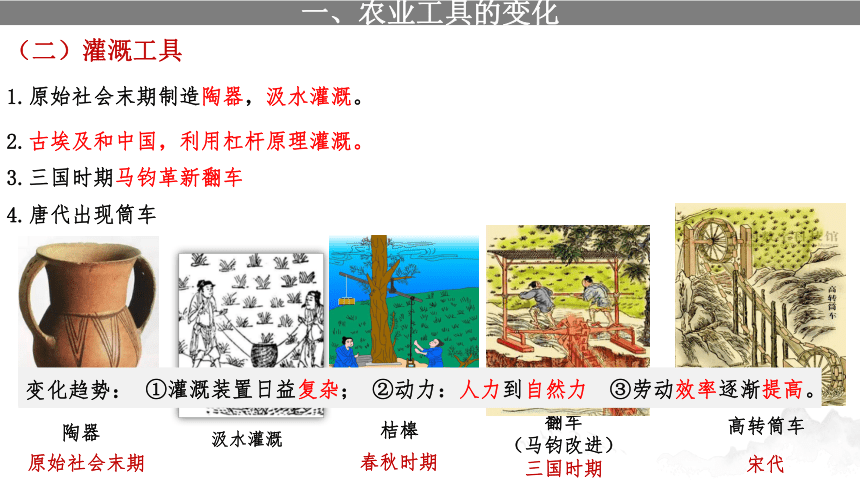

1.原始社会末期制造陶器,汲水灌溉。

汲水灌溉

(二)灌溉工具

原始社会末期

陶器

2.古埃及和中国,利用杠杆原理灌溉。

春秋时期

桔槔

3.三国时期马钧革新翻车

三国时期

翻车

(马钧改进)

4.唐代出现筒车

宋代

高转筒车

变化趋势:

①灌溉装置日益复杂; ②动力:人力到自然力 ③劳动效率逐渐提高。

一、农业工具的变化

(一)畜牧工具

1.豢养驯化禽畜的古代畜牧业,也有其自身的工具设施。

2.古人用圈厩来饲养禽畜,用马槽来喂马,不少工具设施到今天依然发挥着作用。

圈厩

马槽

壹

一、农业工具的变化

手工业工具的进步

第二章

山顶洞人已经用骨针缝制兽皮,掌握钻孔和磨制技术。

3万年前

使用陶纺轮作为纺线工具,取代原来的手工捻线的方式。

新石器时代

使用纺车纺纱,能够用提花机织出带有精美花纹的丝织品

汉代

纺织机成为农耕家庭不可或缺的生产工具

元代

骨 针

(缝制兽皮)

陶纺轮

(纺线)

二、手工业工具的进步

(一)纺织工具:

纺 车

(纺纱)

织布机

(织布)

汉代素纱禅衣

蜀锦提花机模型(西汉)

织布机

1.中国:

2.古代西方:

(1)约3万年前:

(2)新石器时代晚期:(3)汉朝:

(4)元朝以后:

山顶洞人用骨针缝制兽皮

使用陶纺轮作为纺线工具

①使用纺车纺纱;②使用提花机

纺织机成为农耕家庭不可或缺的生产工具

也出现过纺纱用的纺车。

1.概况:

2.发展过程:

原始社会

用泥条盘筑的方式来制造陶器,陶器圆度并不理想

新石器时代晚期

许多地区用坯车制坯,不仅能制成圆形坯件,还能控制薄厚

南朝

为防止气体和有害物质污损坯件,将坯件放在耐火泥制成的匣钵中

唐宋时期

为了使器物在烧纸过程中不粘连,在器物底部仿制烧制好的支钉

(二)陶瓷工具:

陶瓷业是古代重要手工业之一,使用的主要工具包括坯车、匣钵、支钉。

①泥条盘筑(圆度不好)

②坯车(制坯)

③匣钵(烧制):防止在烧制过程中气体和有害物质污损坯件

④支钉(烧好的黏土块):防止陶器烧制粘连

二、手工业工具的进步

①新石器时代:

②东晋南朝时期:

③唐朝:

④宋朝:

⑤元朝:

⑥明朝后期:

人们大量使用陶器,(仰韶文化)彩绘陶器,(龙山文化)“蛋壳陶”。

【关联纲要】中国古代陶瓷业的成就:

南方陶瓷业有了明显进步。

唐三彩(陶器)。

制瓷技术有重要改进,出现了以五大名窑(汝、哥、定、官、钧)为代表、风格各异的众多特色瓷器,色彩多变,质感浑厚。

烧出了新型彩绘瓷器青花瓷和釉里红。宋元时期,瓷器大量出口海外,成为继丝绸之后中华文明新的物质象征。

在南方一些地区的制瓷行业中出现了“资本主义萌芽”。

⑦清朝:珐琅彩、五彩瓷

【知识拓展】宋朝五大名窑

官窑穿戴瓶

钧窑玫瑰紫釉尊

定窑孩儿枕

汝窑天青长颈瓶

哥窑海棠式花盆

宋代五大名窑各具特点,争奇斗艳,为中国瓷业作出巨大的贡献。五大名窑的形成和出现,是中国陶瓷在世界文明史上崭露头角的开始,奠定了中国陶瓷在世界上不可动摇的主导地位。

(二)陶瓷工具:

二、手工业工具的进步

【知识拓展】中国瓷器与制瓷技术的外传

西式订制陶瓷

意大利画家的《群神宴》中的中国青花瓷

瓷器这种工艺化学产品,在世界上以我国发明最早。早在唐朝,我国瓷器就通过丝绸之路和海上大量远销国外。11世纪,我国制瓷技术传到波斯,后又传到阿拉伯等地。1470年传播到意大利威尼斯,欧洲各地才开始生产瓷器。

二、手工业工具的进步

(二)陶瓷工具:

(三)金属冶炼工具

1.锻打:

(1)用途:

(2)工具:

①用来熔化金属原料的土炉

②对金属原料进行打击的锤

③磨平金属的锉等

◎磨平金属的锉刀

用锻打金属原料的方式制作小型金属器具。

锻打

二、手工业工具的进步

坩埚:熔化金属原料

采取铸造的方式制作大型金属器具

①熔化金属原料的坩埚;

②使液态金属成型的范;

◎西汉五铢条形铜子范

◎金代冶铁坩埚

(三)金属冶炼工具

2.铸造:

(1)用途:

(2)工具:

商周时用于制作青铜器;

战国以后用于制作铁农具

③东汉杜诗发明水排。

二、手工业工具的进步

◎水排

水排,也称水力鼓风机,是用卧式或立式水轮带动皮囊或木扇鼓风的机械装置。

它由东汉时期的南阳太守杜诗创制。

这是中国和世界上最早在冶铁中利用鼓风技术提高炉温的标志 。

水排复原模型

【知识拓展】水排

这是明代科学家宋应星绘制的水力机械——水排。水排是以水力为动力的鼓风机,至迟出现在公元31年。当水流冲动转轮后,转轮带动鼓风机,图中反映了用水排为冶铁炉鼓风的场景。

二、手工业工具的进步

(三)金属冶炼工具

二、手工业工具的进步

材料1

家庭纺织 民间冶金作坊 官府纺织作坊

【合作探究】阅读以下材料,归纳中国古代手工业的发展有哪些特征?

②民间手工业规模小,经营艰难;

①官营手工业规模大,技术发达;

二、手工业工具的进步

【合作探究】阅读以下材料,归纳中国古代手工业的发展有哪些特征?

材料2 《唐六典》记:“工巧业作之子弟,一入工匠后,不得别入诸色”;《新唐书》载:“细镂之工,教以四年;车路、乐器之工,三年;平漫刀矟(长矛)之工,二年……教作者传家技。”

材料3 官方以法令来保护手工业技术的世代传习。有时,为了技术的世代传习,官府还要干涉某些手工业者家属的婚姻,从元稹《织女词》:“东家头白双女儿,为解挑纹嫁不得。”可见一斑。一直到不久以前,各地还有所谓“祖传秘方”的存在。

——白寿彝主编《中国通史》第一卷

材料4 两千多年前,当恺撒大帝身着中国丝袍出现在罗马剧场的时候,整个罗马都为之震撼了。使用中国丝绸,成了一种时尚……直到15世纪,瓷器在欧洲还是稀世珍宝。17世纪,中国瓷器风靡欧洲,价格高于黄金。18世纪,中国瓷器已遍销全世界,并深入到普通的外国人家庭。

③工业者往往是世代相传,由统治者登记造册进行管理,政府保护;

④享誉世界。

二、手工业工具的进步

古代手工业的三种主要经营形态

经营 形态 出现 时间 生产经营 模式 产品及 流向 流通 方式 地位

官营 手工业

民营 手工业

家庭 手工业

西周

春秋

战国

春秋

战国

政府直接经营,集中的大作坊生产。

民间私人

经营

家庭副业

官府专用

和皇帝私用

民间消费

的产品

供自己消费和交纳赋税的产品

不在市场流通

主要在市场流通

剩余部分出售

明中叶前,占据主导地位;代表最高水平;阻碍商品经济发展

明中叶后,在一些部门,占据主导地位;孕育雇佣劳动关系

中国古代社会稳

定的重要因素,

到近代破产。

【知识拓展】

劳作方式的发展

第三章

耕作工具

灌溉工具

畜牧工具

生产工具

生产关系

生产力

生产力决定生产关系,

生产关系反作用于生产力。

纺织工具

陶瓷工具

冶金工具

生产关系是人们在物质生产过程中形成的

不以人的意志为转移的经济关系

三、劳作方式的发展

1.应用时代 :商周时期实行土地国有制(井田制):劳动者在田间集体耕作

2.主要原因:当时工具简陋、生产力水平较低所决定

3.影响:集体耕作有利于提高工效;但不利于调动劳动者的生产积极性。

(一)集体劳作

◎井田制概念示意漫画

三、劳作方式的发展

1.原因:

2.表现:

①中国:战国时期,各诸侯国鼓励发展以家庭为单位的男耕女织生产方式。

思考农业家庭式劳作对社会的发展起到了怎样的作用?

农业家庭式劳作是封建社会重要的劳作方式。它保证了小农家庭的自给自足,也为国家提供了税源;推动农民努力提高耕作技术以提高产量;将人们固定在土地上,减少人员流动,有利于社会稳定。但农业家庭式劳作阻碍商品经济发展,难以产生技术突破,在封建社会后期阻碍了社会的进步与转型。

(二)农业家庭式劳作:

铁犁牛耕的逐步推广,一家一户的个体劳作成为可能,

集体劳作的形式逐渐瓦解。

②希腊罗马:氏族部落解体之后,一家一户的家庭式劳作日渐普及。

积极:

消极:

①提供了小农家庭的生活必需品,保证了小农家庭的自给自足,

有利于社会稳定,也为国家提供了税源。

②阻碍商品经济,难以产生技术突破,在近代以后产生不良影响

三、劳作方式的发展

奴隶集中劳作,劳动者被束缚在土地上,生产力低下

(1)罗马共和国晚期,出现了大型奴隶制庄园。

(三)农业庄园式劳作:

1.特点:

2.表现

罗马共和国晚期:战争使罗马贵族获得大量土地和奴隶,牲畜、犁、锄等工具,生产力水平提高,奴隶制庄园经济出现,农民无法与之抗衡。

中古时期的西欧:庄园是乡村最基本的经济社会组织形式。庄园出现于9世纪,12、13世纪达到鼎盛,14、15世纪趋于衰落、逐渐解体。大量农奴或农民在领主的庄园中服劳役。

比较家庭式劳作与庄园式劳作的异同:

相同:

不同:

劳作方式不同:

农民积极性不同:

自给自足的自然经济;农民都受地租剥削。

一家一户家庭式劳作;集中劳作。

前者相对较高;后者缺乏。

(2)中古西欧,农奴或农民在领主的庄园中服劳役。

三、劳作方式的发展

(3)中国:魏晋南北朝时期的坞堡带有庄园经济的色彩。

2.表现:

原因:

特点:

①庄园规模大,拥有武装,

②具有独立性、封闭性、自主性等特点。

豪强地主兼并土地,招抚流民,割据自立

(东汉豪强地主南阳樊氏)治田殖至三百顷。广起庐舍,高楼连阁,波陂灌注,竹木成林,六畜放牧,鱼蠃梨果,檀棘桑麻,闭门成市,兵弩器械,资至百万。

——司马彪《续汉书》

坞堡(庄园)

古代中国的庄园经济

◎汉光武帝刘秀

刘秀本人就是南阳的大豪强,南阳、河北等地区响应刘秀的人,都是拥有宗族宾客子弟的豪强地主。

——翦伯赞《中国史纲要》

三、劳作方式的发展

(三)农业庄园式劳作:

2.特点:

古代造纸业作坊

手工业

家庭式劳作

民营作坊

官营作坊

1.分类:

河北曲阳定窑作坊遗址

(四)手工业劳作方式

①手工业者世代传承;

②由统治者登记造册进行管理。

体现一定的封闭性,技艺易失传

◎海南黎族家庭纺织地毯

◎《乾隆驻跸图》中江宁织造府

种类 生产方式 特点

手工业家庭 以家庭为生产单位, 一家一户进行生产 世代传承,以父子相继为主,产品供家庭使用

是农业和手工业的结合

民营作坊 集中生产, 并且都固定在限定作坊里 也有世代传承的特点,大多是师徒相授,产品会投放市场,明朝中叶后占主导地位

官营作坊 官营为主,以统治者登记在册,大多也是师徒相授,产品不流通,一直占据主导地位

三、劳作方式的发展

材料1:天子之六工,曰土工,金工,石工,木工,兽工,草工,典制六材 。

—— 《礼记·曲礼》

材料2:(官府工匠)相语以事,相示以功,相陈以巧,相高以知。

—— 《管子·小匡》

材料3:明初,瓷都景德镇有官窑58座,资金充足,设备先进,民窑不过20座。但官窑管理腐败,成本高昂,很快衰弱下去。

【探究】阅读材料并结合所学,指出中国古代官营手工业有哪些特点

分工细密

技术水平高

经营规模大,资金充足,设备先进;国家扶持;

管理腐败,成本高昂;工匠劳动积极性低。

三、劳作方式的发展

类别 劳作 方式 特点 典型代表

农业

手工业

古代劳作方式发展历程表

集体劳作

家庭式劳作

庄园式劳作

家庭式劳作

民营作坊

官营作坊

①生产力水平低;②生产工具简单;

③春秋晚期之前的劳动形式

以家庭为生产单位,男耕女织,自给自足

①生产力不够发达;

②国家权力弱而割据权力强;

③生产的社会化程度和市场化程度低;

④劳动者存在人身依附关系

以家庭为单位,进行分散生产

以作坊为场所集中生产

①商周时期,实行土地国有制(井田制)

②劳动者在田间集体耕作

中国古代的小农经济

古希腊罗马的家庭劳作

罗马共和国的奴隶制庄园

欧洲中世纪的庄园

中国魏晋时期的坞堡

①手工业者世代传承,或父子相继,或师徒传授

②统治者登记造册进行管理

三、劳作方式的发展

古代的生产工具与劳作

农业工具的变化

手工业工具的进步

劳作方式的发展

耕作工具变化——以材质区分

纺织工具的变化

陶瓷业的发展

冶炼金属的变化

耕作方式变化

灌溉农具变化

农业劳作方式

家庭式劳作

庄园式劳作

手工业劳作方式

本课小结

习题检测

第四章

1.在小亚细亚东部公元前2500年左右的赫梯人墓葬中出土了一把铜柄铁刃匕首,经科技检测为人工冶炼制品,之后此类制品在两河流域、小亚细亚和古埃及遗址出土的逐渐增多。农业已成为主要生产部门的古赫梯帝国凭借锋利坚韧的铁器和轻便快速的马拉战车等,一度与埃及争夺霸权。由此可以得出( )

①赫梯人首创人工冶铁技术

②铁器提高了农业生产效率

③古代铁器曾经应用于战争

④冶铁技术在亚欧地区普及

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

C

2.近代考古发现,陕西陇县边家庄秦墓、湖南常德楚墓及长沙楚墓等遗址,出土的铁器大都是春秋晚期的遗物,计有铁块、铁条、铁削、铁铧、铁铲、钢剑、铁鼎、铁带钩、铁环等铁制农具、日用生活品及武器。这说明春秋晚期( )

A.冶铁技术有了明显进步

B.民营冶铁业进一步发展

C.粮食产量得到显著提高

D.铁制农具已被普遍使用

A

3.唐代以来,中国瓷器远销欧洲。明末“海禁”后,瓷器出口大幅减少,同时期日本学习中国制瓷技术,生产出色彩艳丽的伊万里瓷,在欧洲广受欢迎。清前期,景德镇出产的瓷器借鉴伊万里瓷的艺术设计,质优价廉,重新占领欧洲市场。中国瓷器再次畅销欧洲的原因是( )

①制瓷技术保持世界领先

②艺术设计注重借鉴创新

③官营制瓷业占主导地位

④国内民众的购买力下降

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

A

4.用于制作青花瓷器的钴蓝料,在元代之前的瓷器中并不常见。学界普遍认为,元朝时来自西亚地区的工匠与波斯青料“苏麻离青”为烧制出蓝白相间的青花瓷提供了条件,使得青花瓷器在色彩上具有了独特、鲜艳的蓝色。这表明( )

A.区域间交流促进艺术创新

B.元代制瓷工艺冠绝天下

C.技术进步得益于经验积累

D.商贸往来促进民族交融

A

5.《庄园敕令》是法兰克王国于公元8世纪末颁行的整顿王室领地经济的条例。敕令规定管家应该把庄园上的产品分为两类,一类供应国王日常需要,一类供应战争需要。敕令提到要制备油脂、火腿、咸肉、醋、酒、干酪等,还指示要宰杀牛、羊熬炼脂肪,预备足够数量的肥鹅、肥鸡、准备各色蔬菜等。这反映出庄园( )

A.拥有较大生产规模

B.呈现出政治管理上的独立性

C.自营程度相对较高

D.内部生产秩序管理比较严格

C

6.13世纪时,英格兰的一则小品剧中,庄园领主在法庭上公开讨论小麦、奶酪、鸡蛋和小乳猪的价格。无独有偶,《田庄总管职责》也提醒领主和总管,羊毛应该论包或以一只羊一次所剪的毛为单位出售,怎样卖收益最大、好处最多,就怎样卖。上述材料反映英格兰( )

A.封建庄园制度已濒临崩溃

B.庄园农产品获利丰厚

C.农业的经济转型趋势初显

D.圈地运动正迅速开展

C

感谢观看!

课程标准:

了解历史上劳动工具的变化和主要劳作方式;充分认识生产方式的变革对人类社会发展所具有的革命性意义。

第4课

古代的生产工具与劳作

目录

壹

农业工具的变化

贰

手工业的进步

叁

劳作方式的发展

肆

习题检测

农业工具的变化

第一章

生产力

三要素

劳动对象

劳动资料

主要标志

劳动者

最活跃因素

生产力是具有劳动能力的人和生产资料相结合而形成的改造自然的能力。

学习聚焦

在农业生产工具中,耕作工具和灌溉工具格外重要,不同文明地区的农业生产工具具有一定的相似性,生产工具是生产力发展水平的重要标志。

生产力是指人类在生产过程中把自然物改造成适合自己需要的物质资料的力量,包括具有一定知识、经验和技能的劳动者,以生产工具为主的劳动资料,以及劳动对象等要素

原始社会

(石器时代):

石、木、蚌(耒耜)

原始社会

工具(器物)之变

2.发展历程:

一、农业工具的变化

1. 材质:

骨、竹、木、石、蚌、铜、铁等

①旧石器时代:

②新石器时代:

打制石器

磨制石器

③工序:要经过选料、打击、磨光等一系列工序,有的还要钻孔。

(一)耕作工具:

石器时代

金石并用时代

铁器时代

骨耜(河姆渡)

石斧(河姆渡)

打制石器

青铜时代

石、木、蚌(耒耜)

原始社会

奴隶社会

青铜器农具

商周时期的青铜农具

乌尔王陵出土的铜斧头

(今伊拉克境内)

工具(器物)之变

2.发展历程:

西亚、北非最早出现青铜器;

新石器时代晚期,中国出现青铜器。

①产生条件:

②出现地区:

③特点:

发现了铜,并掌握了青铜冶炼技术。

出现青铜农具,数量有限。

一、农业工具的变化

(一)耕作工具:

石、木、蚌(耒耜)

原始社会

铁器时代

奴隶社会

青铜器农具

公元前15—前14世纪

开始使用铁制农具

战国时期

(前5世纪—前3世纪)

铁农具推广

①小亚细亚的赫梯人率先掌握了冶铁技术,

逐渐传入两河流域、中亚、北非和欧洲;

镰

锄

犁铧

位于小亚细亚的卡帕多细亚,富含丰富的矿产,比如铁,铜,银等,所以这里的赫梯人最先发明了冶铁技术,由此还制作出了大量的铁器。

②战国时期,铁制农具逐步推广;

春秋战国时期,铁制农具使用并推广,从而使农业生产力发生了质的飞跃。

工具(器物)之变

铁器推广的原因:

①与青铜器相比,铁器锋利轻便,易锻制打磨;

②熔炉(冶金工具)的进步。

①战国时,铁器大量应用于生产;

②在纺织业、农业、制车业等行业均使用铁制工具;

③每个行业内部,铁制工具种类丰富、分工明确,自成体系。

从材料中你可以提取哪些历史信息?

一女必有一针一刀,若其事立。耕者必有一耒一耜一铫,若其事立。行服连轺輂(ju)者,必有一斤一锯一锥一凿,若其事立。不尔而成事者,天下无有。

——(战国)《管子·海王》

一、农业工具的变化

(一)耕作工具:

2.发展历程:

春秋:开始使用铁犁牛耕

战国:铁犁牛耕初步推广

汉代:汉朝以后,铁犁牛耕逐步成为我国古代传统农业主要耕作方式

唐代:出现曲辕犁,标志着中国传统步犁基本定型并为后世所沿用。

农具材料:

耕作方式:

刀耕火种

石器锄耕

铁犁牛耕

阅读教材P20【历史纵横】中国古代耕作工具发展的历程体现出怎样的变化?

靠天吃饭

开始主动参与

利用农具解放自己

铁犁牛耕的发展

历史纵横 刀耕火种与铁犁牛耕

人类的耕作方式经历了刀耕、锄耕、犁耕三个不同阶段。距今约1万年前,刀耕在原始农业出现时就已产生。人们先以石斧、石刀砍伐地面上的植物,用火焚烧,把草木灰当作肥料,再在土地上耕种农作物,这就是刀耕火种。距今七八千年前的新石器时代中期,锄耕已经产生,人类大量使用石耜、石铲、石锄或骨耜、木耜、蚌铲等翻土农具。距今五六千年前的新石器时代晚期,犁耕出现。此后犁耕技术不断进步,中国的春秋战国时期,铁犁牛耕开始使用并逐渐推广。汉朝以后,铁犁牛耕成为中国传统农业的主要耕作方式。生产工具的进步,推动了农业生产水平的提高。

木、石、骨、蚌质农具 → 青铜农具 → 铁农具

◎一牛一人

◎二牛三人(汉代耦犁)

◎魏晋·二牛耕地画像砖

◎曲辕犁

人类使用工具解决生产问题,随着生产工具的进步促使了耕作方式变革

石、木、蚌(耒耜)

原始社会

奴隶社会

青铜器农具

③南北朝时期,出现灌钢法制作的农具。

据史书记载,炼钢方法是:“烧生铁精,以重柔铤,数宿则成钢”,就是说,选用品位比较高的铁矿石,冶炼出优质生铁,然后,把液态生铁浇注在熟铁上,经过几度熔炼,使铁渗碳成为钢。由于是让生铁和熟铁“宿”在一起,所以炼出的钢被称为“宿铁”。

南北朝时期

灌钢法

铁器时代

公元前15—前14世纪

开始使用铁制农具

战国时期

(前5世纪—前3世纪)

铁农具推广

南北朝的灌钢法:

①生铁和熟铁按一定比例配合

②共同加热至生铁熔化而灌入熟铁中去

③反复锻打至成分均匀,成钢材。

2.发展历程:

①小亚细亚的赫梯人率先掌握了冶铁技术,

逐渐传入两河流域、中亚、北非和欧洲;

②战国时期,铁制农具逐步推广;

一、农业工具的变化

(一)耕作工具:

材料1 铁犁牛耕技术使大量的荒地得到开垦,私田大量增加,私田不向国君缴纳赋税。以鲁国为代表的各诸侯国为增加收入,进行税制改革,无论公田、私田一律按亩征税,促使新的封建土地所有制形成。在新兴的地主阶级的推动下,各国诸侯先后进行了变法活动,封建制度最终在各国确立。其中秦国的商鞅变法较为彻底。

材料2 礼崩乐坏的社会大裂变,将原本属于贵族最底层的士阶层从沉重的宗法制羁绊中解放出来,在社会身份上取得了独立的地位,而汲汲于争霸事业的诸侯对人才的渴求更助长了士阶层的声势。……竞相争霸的诸侯列国,尚未建立统一的观念形态。学术环境宽松活泼,使文化人有可能进行独立的、富于创造性的精神劳动,从而为道术“天下裂”提供了前提条件。

——《中国文化概论》

【想一想】铁农具使用对农业发展有何影响?对战国时期社会转型起到怎样的作用?

影响:

作用:

开垦荒地、兴修水利、铁犁用于牛耕、精耕细作、粮食产量提高。

经济:

政治:

思想:

井田制到封建土地所有制;

各国变法,诸侯争霸,宗法分封制遭到破坏,封建制度确立;

出现百家争鸣。

一、农业工具的变化

1.原始社会末期制造陶器,汲水灌溉。

汲水灌溉

(二)灌溉工具

原始社会末期

陶器

2.古埃及和中国,利用杠杆原理灌溉。

春秋时期

桔槔

3.三国时期马钧革新翻车

三国时期

翻车

(马钧改进)

4.唐代出现筒车

宋代

高转筒车

变化趋势:

①灌溉装置日益复杂; ②动力:人力到自然力 ③劳动效率逐渐提高。

一、农业工具的变化

(一)畜牧工具

1.豢养驯化禽畜的古代畜牧业,也有其自身的工具设施。

2.古人用圈厩来饲养禽畜,用马槽来喂马,不少工具设施到今天依然发挥着作用。

圈厩

马槽

壹

一、农业工具的变化

手工业工具的进步

第二章

山顶洞人已经用骨针缝制兽皮,掌握钻孔和磨制技术。

3万年前

使用陶纺轮作为纺线工具,取代原来的手工捻线的方式。

新石器时代

使用纺车纺纱,能够用提花机织出带有精美花纹的丝织品

汉代

纺织机成为农耕家庭不可或缺的生产工具

元代

骨 针

(缝制兽皮)

陶纺轮

(纺线)

二、手工业工具的进步

(一)纺织工具:

纺 车

(纺纱)

织布机

(织布)

汉代素纱禅衣

蜀锦提花机模型(西汉)

织布机

1.中国:

2.古代西方:

(1)约3万年前:

(2)新石器时代晚期:(3)汉朝:

(4)元朝以后:

山顶洞人用骨针缝制兽皮

使用陶纺轮作为纺线工具

①使用纺车纺纱;②使用提花机

纺织机成为农耕家庭不可或缺的生产工具

也出现过纺纱用的纺车。

1.概况:

2.发展过程:

原始社会

用泥条盘筑的方式来制造陶器,陶器圆度并不理想

新石器时代晚期

许多地区用坯车制坯,不仅能制成圆形坯件,还能控制薄厚

南朝

为防止气体和有害物质污损坯件,将坯件放在耐火泥制成的匣钵中

唐宋时期

为了使器物在烧纸过程中不粘连,在器物底部仿制烧制好的支钉

(二)陶瓷工具:

陶瓷业是古代重要手工业之一,使用的主要工具包括坯车、匣钵、支钉。

①泥条盘筑(圆度不好)

②坯车(制坯)

③匣钵(烧制):防止在烧制过程中气体和有害物质污损坯件

④支钉(烧好的黏土块):防止陶器烧制粘连

二、手工业工具的进步

①新石器时代:

②东晋南朝时期:

③唐朝:

④宋朝:

⑤元朝:

⑥明朝后期:

人们大量使用陶器,(仰韶文化)彩绘陶器,(龙山文化)“蛋壳陶”。

【关联纲要】中国古代陶瓷业的成就:

南方陶瓷业有了明显进步。

唐三彩(陶器)。

制瓷技术有重要改进,出现了以五大名窑(汝、哥、定、官、钧)为代表、风格各异的众多特色瓷器,色彩多变,质感浑厚。

烧出了新型彩绘瓷器青花瓷和釉里红。宋元时期,瓷器大量出口海外,成为继丝绸之后中华文明新的物质象征。

在南方一些地区的制瓷行业中出现了“资本主义萌芽”。

⑦清朝:珐琅彩、五彩瓷

【知识拓展】宋朝五大名窑

官窑穿戴瓶

钧窑玫瑰紫釉尊

定窑孩儿枕

汝窑天青长颈瓶

哥窑海棠式花盆

宋代五大名窑各具特点,争奇斗艳,为中国瓷业作出巨大的贡献。五大名窑的形成和出现,是中国陶瓷在世界文明史上崭露头角的开始,奠定了中国陶瓷在世界上不可动摇的主导地位。

(二)陶瓷工具:

二、手工业工具的进步

【知识拓展】中国瓷器与制瓷技术的外传

西式订制陶瓷

意大利画家的《群神宴》中的中国青花瓷

瓷器这种工艺化学产品,在世界上以我国发明最早。早在唐朝,我国瓷器就通过丝绸之路和海上大量远销国外。11世纪,我国制瓷技术传到波斯,后又传到阿拉伯等地。1470年传播到意大利威尼斯,欧洲各地才开始生产瓷器。

二、手工业工具的进步

(二)陶瓷工具:

(三)金属冶炼工具

1.锻打:

(1)用途:

(2)工具:

①用来熔化金属原料的土炉

②对金属原料进行打击的锤

③磨平金属的锉等

◎磨平金属的锉刀

用锻打金属原料的方式制作小型金属器具。

锻打

二、手工业工具的进步

坩埚:熔化金属原料

采取铸造的方式制作大型金属器具

①熔化金属原料的坩埚;

②使液态金属成型的范;

◎西汉五铢条形铜子范

◎金代冶铁坩埚

(三)金属冶炼工具

2.铸造:

(1)用途:

(2)工具:

商周时用于制作青铜器;

战国以后用于制作铁农具

③东汉杜诗发明水排。

二、手工业工具的进步

◎水排

水排,也称水力鼓风机,是用卧式或立式水轮带动皮囊或木扇鼓风的机械装置。

它由东汉时期的南阳太守杜诗创制。

这是中国和世界上最早在冶铁中利用鼓风技术提高炉温的标志 。

水排复原模型

【知识拓展】水排

这是明代科学家宋应星绘制的水力机械——水排。水排是以水力为动力的鼓风机,至迟出现在公元31年。当水流冲动转轮后,转轮带动鼓风机,图中反映了用水排为冶铁炉鼓风的场景。

二、手工业工具的进步

(三)金属冶炼工具

二、手工业工具的进步

材料1

家庭纺织 民间冶金作坊 官府纺织作坊

【合作探究】阅读以下材料,归纳中国古代手工业的发展有哪些特征?

②民间手工业规模小,经营艰难;

①官营手工业规模大,技术发达;

二、手工业工具的进步

【合作探究】阅读以下材料,归纳中国古代手工业的发展有哪些特征?

材料2 《唐六典》记:“工巧业作之子弟,一入工匠后,不得别入诸色”;《新唐书》载:“细镂之工,教以四年;车路、乐器之工,三年;平漫刀矟(长矛)之工,二年……教作者传家技。”

材料3 官方以法令来保护手工业技术的世代传习。有时,为了技术的世代传习,官府还要干涉某些手工业者家属的婚姻,从元稹《织女词》:“东家头白双女儿,为解挑纹嫁不得。”可见一斑。一直到不久以前,各地还有所谓“祖传秘方”的存在。

——白寿彝主编《中国通史》第一卷

材料4 两千多年前,当恺撒大帝身着中国丝袍出现在罗马剧场的时候,整个罗马都为之震撼了。使用中国丝绸,成了一种时尚……直到15世纪,瓷器在欧洲还是稀世珍宝。17世纪,中国瓷器风靡欧洲,价格高于黄金。18世纪,中国瓷器已遍销全世界,并深入到普通的外国人家庭。

③工业者往往是世代相传,由统治者登记造册进行管理,政府保护;

④享誉世界。

二、手工业工具的进步

古代手工业的三种主要经营形态

经营 形态 出现 时间 生产经营 模式 产品及 流向 流通 方式 地位

官营 手工业

民营 手工业

家庭 手工业

西周

春秋

战国

春秋

战国

政府直接经营,集中的大作坊生产。

民间私人

经营

家庭副业

官府专用

和皇帝私用

民间消费

的产品

供自己消费和交纳赋税的产品

不在市场流通

主要在市场流通

剩余部分出售

明中叶前,占据主导地位;代表最高水平;阻碍商品经济发展

明中叶后,在一些部门,占据主导地位;孕育雇佣劳动关系

中国古代社会稳

定的重要因素,

到近代破产。

【知识拓展】

劳作方式的发展

第三章

耕作工具

灌溉工具

畜牧工具

生产工具

生产关系

生产力

生产力决定生产关系,

生产关系反作用于生产力。

纺织工具

陶瓷工具

冶金工具

生产关系是人们在物质生产过程中形成的

不以人的意志为转移的经济关系

三、劳作方式的发展

1.应用时代 :商周时期实行土地国有制(井田制):劳动者在田间集体耕作

2.主要原因:当时工具简陋、生产力水平较低所决定

3.影响:集体耕作有利于提高工效;但不利于调动劳动者的生产积极性。

(一)集体劳作

◎井田制概念示意漫画

三、劳作方式的发展

1.原因:

2.表现:

①中国:战国时期,各诸侯国鼓励发展以家庭为单位的男耕女织生产方式。

思考农业家庭式劳作对社会的发展起到了怎样的作用?

农业家庭式劳作是封建社会重要的劳作方式。它保证了小农家庭的自给自足,也为国家提供了税源;推动农民努力提高耕作技术以提高产量;将人们固定在土地上,减少人员流动,有利于社会稳定。但农业家庭式劳作阻碍商品经济发展,难以产生技术突破,在封建社会后期阻碍了社会的进步与转型。

(二)农业家庭式劳作:

铁犁牛耕的逐步推广,一家一户的个体劳作成为可能,

集体劳作的形式逐渐瓦解。

②希腊罗马:氏族部落解体之后,一家一户的家庭式劳作日渐普及。

积极:

消极:

①提供了小农家庭的生活必需品,保证了小农家庭的自给自足,

有利于社会稳定,也为国家提供了税源。

②阻碍商品经济,难以产生技术突破,在近代以后产生不良影响

三、劳作方式的发展

奴隶集中劳作,劳动者被束缚在土地上,生产力低下

(1)罗马共和国晚期,出现了大型奴隶制庄园。

(三)农业庄园式劳作:

1.特点:

2.表现

罗马共和国晚期:战争使罗马贵族获得大量土地和奴隶,牲畜、犁、锄等工具,生产力水平提高,奴隶制庄园经济出现,农民无法与之抗衡。

中古时期的西欧:庄园是乡村最基本的经济社会组织形式。庄园出现于9世纪,12、13世纪达到鼎盛,14、15世纪趋于衰落、逐渐解体。大量农奴或农民在领主的庄园中服劳役。

比较家庭式劳作与庄园式劳作的异同:

相同:

不同:

劳作方式不同:

农民积极性不同:

自给自足的自然经济;农民都受地租剥削。

一家一户家庭式劳作;集中劳作。

前者相对较高;后者缺乏。

(2)中古西欧,农奴或农民在领主的庄园中服劳役。

三、劳作方式的发展

(3)中国:魏晋南北朝时期的坞堡带有庄园经济的色彩。

2.表现:

原因:

特点:

①庄园规模大,拥有武装,

②具有独立性、封闭性、自主性等特点。

豪强地主兼并土地,招抚流民,割据自立

(东汉豪强地主南阳樊氏)治田殖至三百顷。广起庐舍,高楼连阁,波陂灌注,竹木成林,六畜放牧,鱼蠃梨果,檀棘桑麻,闭门成市,兵弩器械,资至百万。

——司马彪《续汉书》

坞堡(庄园)

古代中国的庄园经济

◎汉光武帝刘秀

刘秀本人就是南阳的大豪强,南阳、河北等地区响应刘秀的人,都是拥有宗族宾客子弟的豪强地主。

——翦伯赞《中国史纲要》

三、劳作方式的发展

(三)农业庄园式劳作:

2.特点:

古代造纸业作坊

手工业

家庭式劳作

民营作坊

官营作坊

1.分类:

河北曲阳定窑作坊遗址

(四)手工业劳作方式

①手工业者世代传承;

②由统治者登记造册进行管理。

体现一定的封闭性,技艺易失传

◎海南黎族家庭纺织地毯

◎《乾隆驻跸图》中江宁织造府

种类 生产方式 特点

手工业家庭 以家庭为生产单位, 一家一户进行生产 世代传承,以父子相继为主,产品供家庭使用

是农业和手工业的结合

民营作坊 集中生产, 并且都固定在限定作坊里 也有世代传承的特点,大多是师徒相授,产品会投放市场,明朝中叶后占主导地位

官营作坊 官营为主,以统治者登记在册,大多也是师徒相授,产品不流通,一直占据主导地位

三、劳作方式的发展

材料1:天子之六工,曰土工,金工,石工,木工,兽工,草工,典制六材 。

—— 《礼记·曲礼》

材料2:(官府工匠)相语以事,相示以功,相陈以巧,相高以知。

—— 《管子·小匡》

材料3:明初,瓷都景德镇有官窑58座,资金充足,设备先进,民窑不过20座。但官窑管理腐败,成本高昂,很快衰弱下去。

【探究】阅读材料并结合所学,指出中国古代官营手工业有哪些特点

分工细密

技术水平高

经营规模大,资金充足,设备先进;国家扶持;

管理腐败,成本高昂;工匠劳动积极性低。

三、劳作方式的发展

类别 劳作 方式 特点 典型代表

农业

手工业

古代劳作方式发展历程表

集体劳作

家庭式劳作

庄园式劳作

家庭式劳作

民营作坊

官营作坊

①生产力水平低;②生产工具简单;

③春秋晚期之前的劳动形式

以家庭为生产单位,男耕女织,自给自足

①生产力不够发达;

②国家权力弱而割据权力强;

③生产的社会化程度和市场化程度低;

④劳动者存在人身依附关系

以家庭为单位,进行分散生产

以作坊为场所集中生产

①商周时期,实行土地国有制(井田制)

②劳动者在田间集体耕作

中国古代的小农经济

古希腊罗马的家庭劳作

罗马共和国的奴隶制庄园

欧洲中世纪的庄园

中国魏晋时期的坞堡

①手工业者世代传承,或父子相继,或师徒传授

②统治者登记造册进行管理

三、劳作方式的发展

古代的生产工具与劳作

农业工具的变化

手工业工具的进步

劳作方式的发展

耕作工具变化——以材质区分

纺织工具的变化

陶瓷业的发展

冶炼金属的变化

耕作方式变化

灌溉农具变化

农业劳作方式

家庭式劳作

庄园式劳作

手工业劳作方式

本课小结

习题检测

第四章

1.在小亚细亚东部公元前2500年左右的赫梯人墓葬中出土了一把铜柄铁刃匕首,经科技检测为人工冶炼制品,之后此类制品在两河流域、小亚细亚和古埃及遗址出土的逐渐增多。农业已成为主要生产部门的古赫梯帝国凭借锋利坚韧的铁器和轻便快速的马拉战车等,一度与埃及争夺霸权。由此可以得出( )

①赫梯人首创人工冶铁技术

②铁器提高了农业生产效率

③古代铁器曾经应用于战争

④冶铁技术在亚欧地区普及

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

C

2.近代考古发现,陕西陇县边家庄秦墓、湖南常德楚墓及长沙楚墓等遗址,出土的铁器大都是春秋晚期的遗物,计有铁块、铁条、铁削、铁铧、铁铲、钢剑、铁鼎、铁带钩、铁环等铁制农具、日用生活品及武器。这说明春秋晚期( )

A.冶铁技术有了明显进步

B.民营冶铁业进一步发展

C.粮食产量得到显著提高

D.铁制农具已被普遍使用

A

3.唐代以来,中国瓷器远销欧洲。明末“海禁”后,瓷器出口大幅减少,同时期日本学习中国制瓷技术,生产出色彩艳丽的伊万里瓷,在欧洲广受欢迎。清前期,景德镇出产的瓷器借鉴伊万里瓷的艺术设计,质优价廉,重新占领欧洲市场。中国瓷器再次畅销欧洲的原因是( )

①制瓷技术保持世界领先

②艺术设计注重借鉴创新

③官营制瓷业占主导地位

④国内民众的购买力下降

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

A

4.用于制作青花瓷器的钴蓝料,在元代之前的瓷器中并不常见。学界普遍认为,元朝时来自西亚地区的工匠与波斯青料“苏麻离青”为烧制出蓝白相间的青花瓷提供了条件,使得青花瓷器在色彩上具有了独特、鲜艳的蓝色。这表明( )

A.区域间交流促进艺术创新

B.元代制瓷工艺冠绝天下

C.技术进步得益于经验积累

D.商贸往来促进民族交融

A

5.《庄园敕令》是法兰克王国于公元8世纪末颁行的整顿王室领地经济的条例。敕令规定管家应该把庄园上的产品分为两类,一类供应国王日常需要,一类供应战争需要。敕令提到要制备油脂、火腿、咸肉、醋、酒、干酪等,还指示要宰杀牛、羊熬炼脂肪,预备足够数量的肥鹅、肥鸡、准备各色蔬菜等。这反映出庄园( )

A.拥有较大生产规模

B.呈现出政治管理上的独立性

C.自营程度相对较高

D.内部生产秩序管理比较严格

C

6.13世纪时,英格兰的一则小品剧中,庄园领主在法庭上公开讨论小麦、奶酪、鸡蛋和小乳猪的价格。无独有偶,《田庄总管职责》也提醒领主和总管,羊毛应该论包或以一只羊一次所剪的毛为单位出售,怎样卖收益最大、好处最多,就怎样卖。上述材料反映英格兰( )

A.封建庄园制度已濒临崩溃

B.庄园农产品获利丰厚

C.农业的经济转型趋势初显

D.圈地运动正迅速开展

C

感谢观看!

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化