第1课从食物采集到食物生产(教学课件)(共38张PPT)——高中历史统编版(2019)选择性必修2经济与社会生活

文档属性

| 名称 | 第1课从食物采集到食物生产(教学课件)(共38张PPT)——高中历史统编版(2019)选择性必修2经济与社会生活 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 81.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-31 16:19:41 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

课程标准:

(1)知道人类由食物采集者向食物生产者演进 过程及意义

(2)知道古代不同地区的食物生产及对社会生活的影响

第1课

从食物采集到食物生产

目录

壹

人类早期的生产与生活

贰

不同地区的食物生产与社会生活

叁

生产关系的变化

肆

习题检测

人类早期的生产与生活

第一章

一、人类早期的生产与生活

(一)旧石器时代(距今300万年-1万年)

——采集渔猎

1.食物来源:

采集、渔猎现成的动植物为主

2.生产工具:

打制石器,木器、骨器

3.生活方式:

①迁徙、群居;②用火取暖、烧烤食物

4.社会关系:

女性抚育后代并采集大部分食物(母系氏族)

上古中国八大姓:姬、姜、姒、嬴、妘、妫、姞、姚

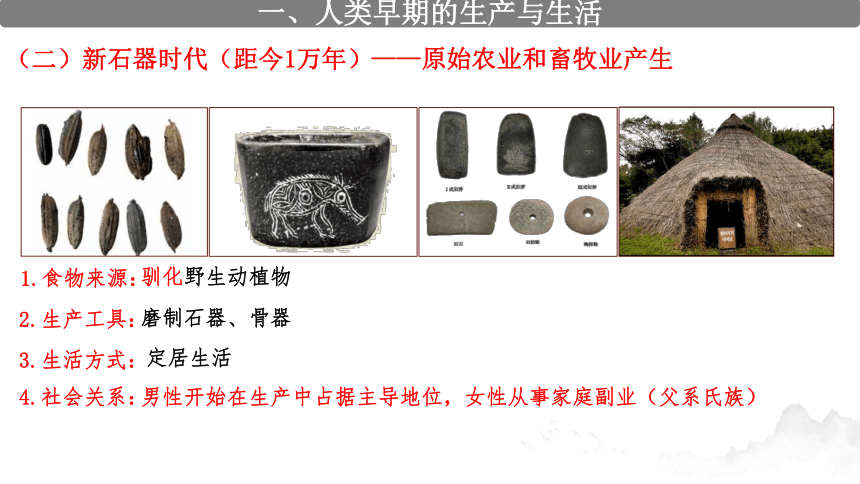

(二)新石器时代(距今1万年)

1.食物来源:

驯化野生动植物

2.生产工具:

磨制石器、骨器

3.生活方式:

定居生活

4.社会关系:

男性开始在生产中占据主导地位,女性从事家庭副业(父系氏族)

——原始农业和畜牧业产生

一、人类早期的生产与生活

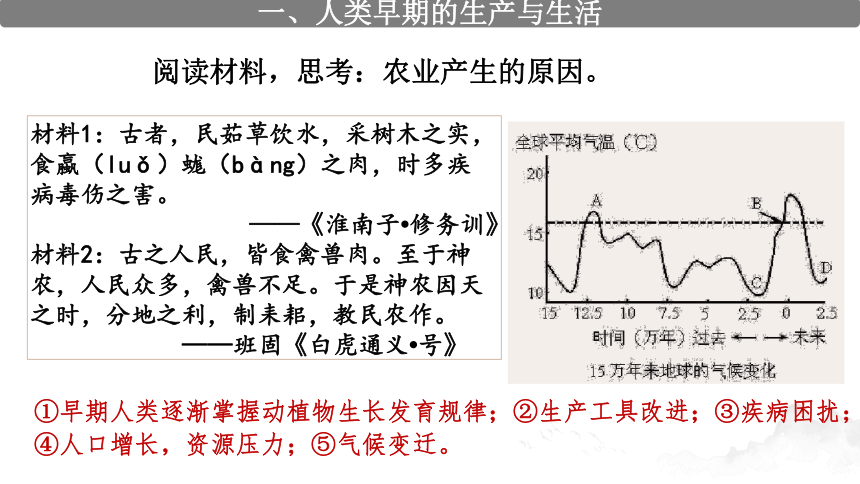

阅读材料,思考:农业产生的原因。

材料1:古者,民茹草饮水,采树木之实,食蠃(luǒ)蛖(bàng)之肉,时多疾病毒伤之害。

——《淮南子 修务训》

材料2:古之人民,皆食禽兽肉。至于神农,人民众多,禽兽不足。于是神农因天之时,分地之利,制耒耜,教民农作。

——班固《白虎通义 号》

①早期人类逐渐掌握动植物生长发育规律;②生产工具改进;③疾病困扰;④人口增长,资源压力;⑤气候变迁。

一、人类早期的生产与生活

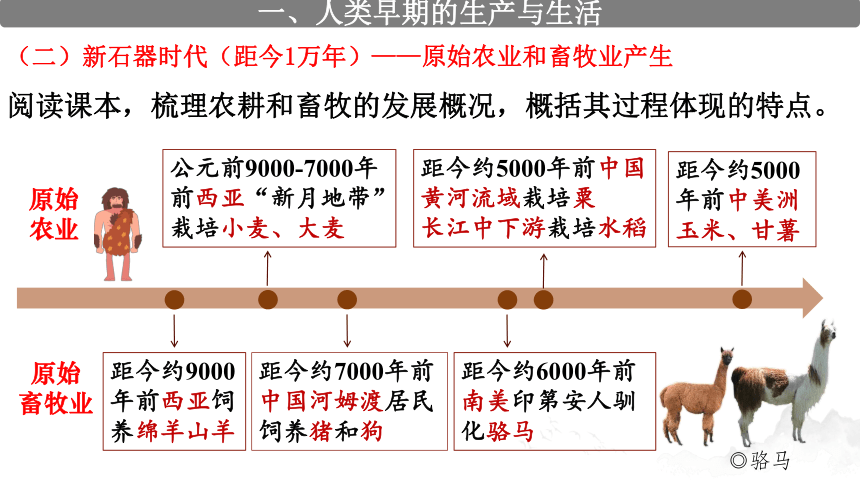

阅读课本,梳理农耕和畜牧的发展概况,概括其过程体现的特点。

原始

农业

原始

畜牧业

距今约9000年前西亚饲养绵羊山羊

距今约7000年前中国河姆渡居民饲养猪和狗

距今约6000年前南美印第安人驯化骆马

公元前9000-7000年前西亚“新月地带”栽培小麦、大麦

距今约5000年前中国

黄河流域栽培粟

长江中下游栽培水稻

◎骆马

距今约5000年前中美洲

玉米、甘薯

(二)新石器时代(距今1万年)

——原始农业和畜牧业产生

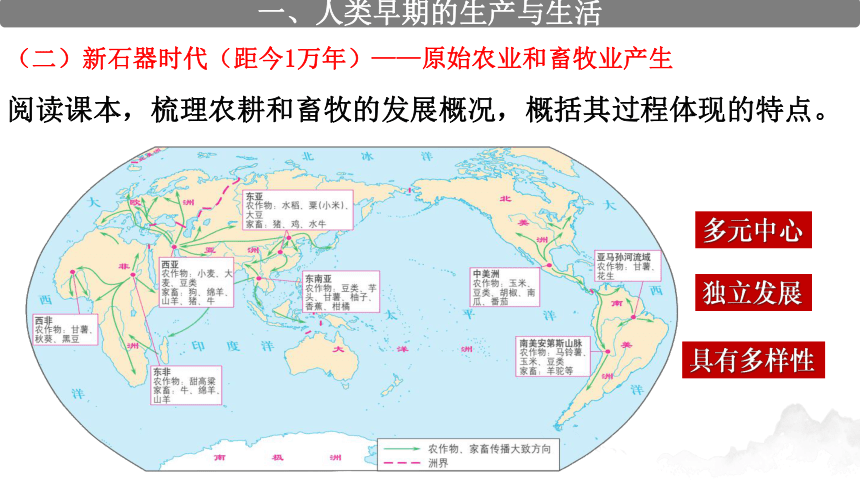

一、人类早期的生产与生活

(二)新石器时代(距今1万年)

——原始农业和畜牧业产生

阅读课本,梳理农耕和畜牧的发展概况,概括其过程体现的特点。

多元中心

独立发展

具有多样性

一、人类早期的生产与生活

(三)农业革命的意义

1.农业的出现是人类经济和社会生活第一次革命。

材料:同样是1平方英里的土地,种植作物能养活的人口要比采集食物所能养活的人口多得多。因此,人类总人口在距今1万年至两千年的8000年中,从532万直线上升到1亿3千万。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》

(3)农业生产增加了人类的食物供应,改善了人类的生存条件,加速了人口的增长。

(1)人类开始从食物采集者转变为食物生产者;

(2)初步改变了纯粹依赖自然资源的状况;

一、人类早期的生产与生活

(三)农业革命的意义

2.农业的出现促进了生活和生产方式的变化。

材料:有了原始农业,食物来源较前丰富了,生活较前有了保障,这样人们才有条件从事副业生产,如:家畜饲养、原始手工业等,……由于人们从事农业生产,在一定程度上要附着于土地,同时生活又较前有了保障,人们不必总是随着动、植物资源的变化而漂泊流徙,所以人们开始过着相对定居的生活。

(1)从迁徙过渡到定居,形成聚落;

(2)一部分人开始专门从事手工业劳动;

(3)原始音乐、文学和宗教因为精神的需要而产生。

一、人类早期的生产与生活

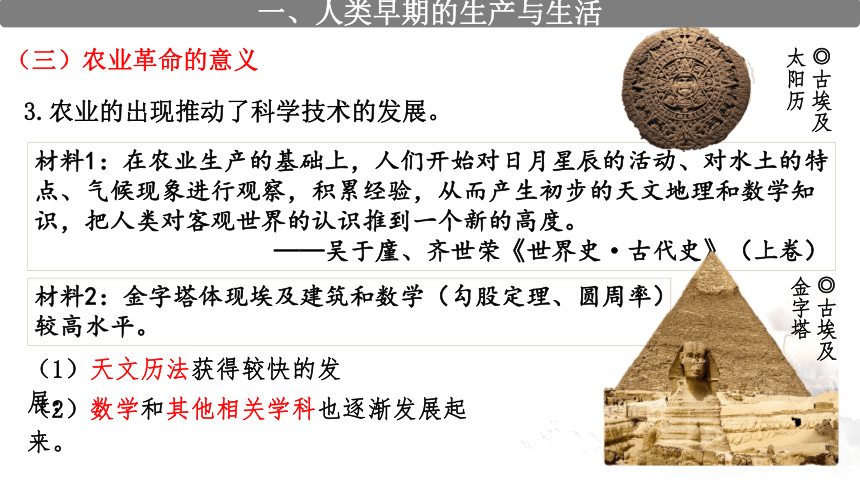

(三)农业革命的意义

3.农业的出现推动了科学技术的发展。

材料1:在农业生产的基础上,人们开始对日月星辰的活动、对水土的特点、气候现象进行观察,积累经验,从而产生初步的天文地理和数学知识,把人类对客观世界的认识推到一个新的高度。

——吴于廑、齐世荣《世界史·古代史》(上卷)

(1)天文历法获得较快的发展;

(2)数学和其他相关学科也逐渐发展起来。

◎古埃及

太阳历

材料2:金字塔体现埃及建筑和数学(勾股定理、圆周率)较高水平。

◎古埃及

金字塔

一、人类早期的生产与生活

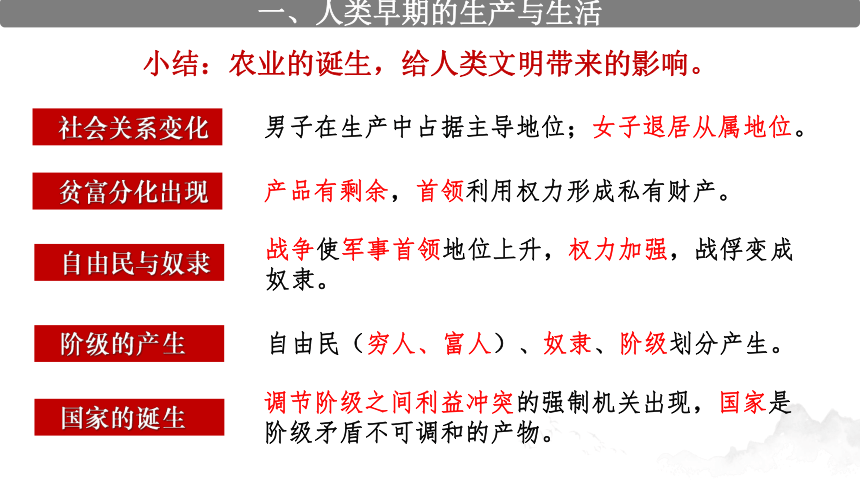

小结:农业的诞生,给人类文明带来的影响。

社会关系变化

男子在生产中占据主导地位;女子退居从属地位。

贫富分化出现

产品有剩余,首领利用权力形成私有财产。

自由民与奴隶

战争使军事首领地位上升,权力加强,战俘变成奴隶。

阶级的产生

自由民(穷人、富人)、奴隶、阶级划分产生。

国家的诞生

调节阶级之间利益冲突的强制机关出现,国家是阶级矛盾不可调和的产物。

一、人类早期的生产与生活

【知识拓展】国家产生的标志、实质、根本属性与职能。

1.标志:

军队、政府、监狱等强制机关的出现;赋税制度建立。

2.实质:

阶级统治暴力工具,是经济上占统治地位阶级进行阶级统治的暴力机构。

根本属性是阶级性

3.国家职能:

对内职能:

①阶级统治:镇压被统治阶级的反抗,维护统治阶级利益;

②社会管理:协调统治阶级内部关系,调整其他社会关系,调控经济、教育和文化等社会活动。

对外职能:

①防御外来侵略,保护本国利益;②参与国际竞争,协调国家关系。

国家是阶级矛盾不可调和的产物

(三)农业革命的意义

小结:农业产生的深远影响。

1.农业的出现是人类经济和社会生活第一次革命。

(1)人类开始从食物采集者转变为食物生产者;

(2)初步改变了纯粹依赖自然资源的状况;

(3)增加了食物供应,改善了人类的生存条件,加速了人口的增长。

2.农业的出现促进了生活和生产方式的变化。

(1)从迁徙过渡到定居,形成聚落;

(2)一部分人开始专门从事手工业劳动。

3.农业的出现推动了科学技术的发展。

4.农业的出现带来了生产关系的深刻变化。

(男女的社会分工、阶级产生与贫富分化、国家诞生)

不同地区的食物生产与社会生活

第二章

二、不同地区的食物生产和社会生活

思考:结合下列图文材料,分析四大古代农耕文明兴起发展的条件。

1.大河沿岸,土壤肥沃,农业灌溉便利。2.统治者重视修建水利工程。3.位于中纬度、北温带,气候湿润,适合农业发展。

【历史纵横】变水害为水利的古埃及人为控制尼罗河河水泛滥,古埃及人修堤筑坝、挖沟开渠。他们利用河谷的自然坡度修建一系列渠道,引水灌溉。这套体系既可控制洪水,又可灌溉耕地,保障农业生产。

1.食物生产:

主要种植大麦和小麦。饲养山羊、绵羊、牛等家畜。

(1)土地制度:

古巴比伦王国

王室和神庙拥有许多土地。政府官员、贵族、商人等也拥有土地,他们合伙经营或将土地出租给佃户。

◎新月沃地想象图

◎新月沃地

农业生产已经比较发达

(一)两河流域和尼罗河流域

二、不同地区的食物生产和社会生活

古埃及

以尼罗河为中心的农业体系决定了整个古埃及的命运。

1.土地制度:

土地主要由王室和神庙占有

2.农业经济:

呵!尼罗河,我称赞你,你从大地涌流而出,养活着埃及……一旦你的水流减少,人们就停止呼吸。

——古埃及长诗

尼罗河提供了连通上下埃及的交通条件,其定期泛滥,有利于农业生产的发展。

(一)两河流域和尼罗河流域

二、不同地区的食物生产和社会生活

(二)古代中国

1.食物生产:

北粟南稻(后为北麦南稻)

2.土地制度:

封建土地私有制确立,形成小农经济。

井田制下,是奴隶制土地国有制,农夫集体耕作;

(1)商周:

(2)战国:

思考:小农经济形成的原因有哪些?

①铁犁牛耕提高了社会生产力(根本)

②封建土地私有制确立(生产关系)

③农民拥有生产资料,生产积极性提高

④封建政府采取重农政策,注意减轻农民负担

二、不同地区的食物生产和社会生活

(二)古代中国

思考:小农经济有何特点?

小农经济:以一家一户为单位,农业和家庭手工业相结合,生产主要是为满足自家基本生活的需要和交纳赋税,是一种自给自足的自然经济,是中国封建社会农业生产的基本模式。

材料:虽然农业生产技术在不断地发展,但始终未出现革命性进展……使得农民大多安于现状。

①一家一户为单位(分散性)②农业和家庭手工业相结合,男耕女织,自给自足(封闭性、稳定性)③负担沉重,抗灾能力差(脆弱性)④形成容易满足的社会心态和民族性格(保守性)

二、不同地区的食物生产和社会生活

(二)古代中国

1.食物生产:

北粟南稻(后为北麦南稻)

2.土地制度:

商周:奴隶制土地国有制→战国:封建土地私有制

3.经济政策:

重农抑商政策

4.水利工程:

(战国)都江堰、郑国渠、芍陂,(西汉)龙首渠

5.农业技术体系:

至隋唐,形成北方旱田和南方水田两种精耕细作的农业技术体系

精耕细作:通过投入更多的劳动、更多的肥料、改进生产工具、提高耕作技术、修建水利工程、改进耕作制度等方式提高单位

面积产量。

二、不同地区的食物生产和社会生活

(三)古希腊

1.食物生产:

(1)主要粮食作物:大麦和小麦(西亚传入)

(2)土地肥沃:谷物与蔬菜轮作

(3)地力较差:葡萄和橄榄

2.土地制度:

有利于发展工商业

只有公民才能拥有土地,农业生产中普遍使用奴隶劳动

在古代希腊,由于城邦制度的发展,对本族同胞奴役制度的废止,奴役外族的奴隶制广泛发展起来……正是奴隶的劳动,使一部分希腊人能够脱离直接的生产劳动,专心从事精神产品的创造。

二、不同地区的食物生产和社会生活

(四)古罗马

1.食物生产:

以谷物生产为主,同时种植橄榄和葡萄

2.土地制度:

(1)古罗马长时期实行土地国有,人们以家庭为单位进行生产;

(2)随着征服扩张,贵族或富人获得了越来越多的土地,小农逐渐破产。

(五)古代美洲

1.食物生产:

主要粮食作物是玉米、甘薯、马铃薯。

2.土地制度:

土地有贵族私有和村社公有。

阿兹特克“浮动园地”:在湖中捞起淤泥,堆积在固定于水中的木排,形成浮动园地,淤泥非常肥沃,甚至每年从田园中获得7次收成。

二、不同地区的食物生产和社会生活

小结:不同地区的食物生产与社会生活。

地区 种植作物、驯化动物 土地所有制 土地经营方式

古巴比伦 大麦、小麦; 山羊、绵羊、牛等 王室和神庙拥有许多土地。政府官员、贵族、商人等也拥有土地 合伙经营或将土地出租给佃户

古埃及 土地主要由王室和神庙占有

古中国 北方粟麦、南方稻作;猪和狗等 商时期,土地国有;战国以后,土地私有制逐渐确立 农夫集体劳动;后以家庭为单位、个体劳动

古希腊 大麦和小麦;葡萄和橄榄 只有公民才能拥有土地 农业生产中普遍使用奴隶。以家庭为单位生产

古罗马 以谷物生产为主,同时种植橄榄和葡萄 古罗马长时期实行土地国有 奴隶劳作

古代美洲 玉米、甘薯、马铃薯;驯化骆马 贵族私有、村社公有、家庭份地 为了充分利用资源,两年不耕作的土地将被村社收回

认识:中外各地区物质文明的发展不是同步和统一的,由于地理条件、历史因素、社会环境等方面的差异,经济和社会活动各具特色。

【知识拓展】统一性:世界古代以农耕为基础的农业文明。

1.地区分布:

2.政府管理:

3.目的:

4.社会阶层分化:

5.文明:

有利于灌溉的河谷地带或靠近水源地区,灌溉农业发达。

通过政府税收或贡赋将社会剩余产品集中再分配。

地区稳定和经济发展,常常通过对外扩张扩大势力范围。

创造成熟的文字、科技、天文历法等。

统治精英,普通民众和奴隶。下层阶级的人成为主要耕种者,为建设大型工程(水利灌溉、道路、神庙宫殿、金字塔和城墙)提供劳动力。

二、不同地区的食物生产和社会生活

1.形成三大谷类植物区

①东亚东南亚稻米区;②美洲玉米区;③欧洲、中东、中亚及中国黄河流域的小麦区

2.农业耕作技术的差异(精耕细作与休闲农耕制)

3.种植与畜牧的比重差异(主谷式农业与谷草式农业)

4.食物结构的差异(中国:素食结构;西方:肉奶为主)

5.土地经营方式的差异

【知识拓展】多样性:世界古代以农耕为基础的多样文明

二、不同地区的食物生产和社会生活

生产关系的变化

第三章

原始人群

母系氏族社会

父系氏族社会

【概念解释】

母系氏族社会:又称母系社会、母系氏族制社会,氏族社会的早、中期为母系氏族,即建立在母系血缘关系上的社会组织,是按母系计算世系血统和继承财产的氏族制度。

父系氏族社会:父系氏族社会是指社会组织以父系血统为基础的一种社会形态。在这种社会中,家族和社会的重要组织单位是以父系血统为基础的氏族。父系氏族社会中,家族和社会地位的继承是通过父系血统来确定的,子女以父亲的氏族身份为准。

太康尸位,以逸豫灭厥德,黎民咸贰,乃盘游无度,畋(tian)于有洛之表,十旬弗反。有穷后羿因民弗忍,距于河。

——《尚书》

传说古代希腊的著名统帅阿伽门农从特洛伊战场班师回国,被他的妻子克吕泰涅斯特拉伙同情夫谋杀。阿伽门农之子厄瑞斯忒(tè)长大成人后替父报仇,亲手杀死了生母克吕泰涅斯特拉及其情夫。复仇女神便以“弑(shi)母罪”对厄瑞斯忒提出了指控,认为报仇只应限于为“母系血亲”。但厄瑞斯忒的庇护神阿波罗则为他辩护说,父亲是比母亲更重要的尊亲,他的母亲谋害丈夫,就是母亲的主人。双方争执不下,案子被提交给神圣法庭进行审判,结果,雅典娜女神在最后时刻了主张厄瑞斯忒无罪的关键性一票。

三、生产关系的变化

原始农业及畜牧业出现(前提)

社会生产力发展(根本原因)

出现社会分工

(农业、畜牧业、手工业、商业、管理和文化创造工作)

剩余产品增加,私有制出现

社会阶级分化

奴隶制成为主要剥削制度

小双桥遗址Ⅸ区的H63更特殊。这座坑比较大(长10.5米,宽6.8米,深1.7米),平面近似水滴形,最底部挖了一小型圆坑,里面码放了九枚不含下颌骨的人头骨,再向上一层,则埋藏着大量头骨、零散人骨和几具基本完整的人骨架,以及大量陶器残片和兽骨。死者至少有56人。这座坑使用了较长时间,有过多次祭祀。

——《翦商》

公共机关及国家形成

文字的产生

奴隶主

奴隶

三、生产关系的变化

从食物采集到食物生产

人类早期的生产生活

不同地区的食物生产与社会生活

生产关系的变化:随着农业的产生,私有制和阶级的出现,国家应运而生

采集渔猎:木石骨器;学会用火

古巴比伦:王室、神庙和贵族拥有很多土地

古代埃及:土地主要由王室和神庙占有;宗教信仰

古代中国:南稻北粟;土地掌握在各级贵族手中;铁犁牛

耕;重农抑商;兴修水利;精耕细作……

古代希腊:因地制宜;城邦公民拥有土地

古代美洲:土地贵族私有和村社公有

农耕畜牧

农业:主要起源于东亚、西亚和中美洲

畜牧业:随农业和定居而产生

本课小结

习题检测

第四章

1.山东沂水跋山遗址群是2023年度“全国十大考古新发现”之一,是距今10万—5万年的古人类活动珍贵证据。目前共出土遗物4万余件,包括石制品、动物骨骼和少量竹木质等有机物标本。其中1件象牙质铲形器形体硕大、人工打制痕迹明显,为国内首次发现。据此可判断山东沂水跋山古人类( )

A.从事渔猎和采集

B.种植粟和小麦

C.过着定居生活

D.贫富差距悬殊

A

2.人类最初的各农业文明及早期的各帝国出现于北纬30°上下的区域:公元前800年至公元前200年之间,尤其是公元前600年至公元前300年间,虽然有千山万水的阻隔,各个文明却都出现了伟大的精神导师。说明( )

A.早期人类各文明体有着密切的联系

B.人类文明的发展有一定的内在规律

C.人类文明发展均是大河文明的体现

D.地理气候是文明发展的决定性因素

B

3.希腊古典时代,入侵者会把军队开入对方最好的平原,如果对方拒不出战,则会火烧庄稼,砍掉葡萄藤和橄榄树。双方作战的主力是以农民为主的重装步兵,多以方阵形式开展正面决战。这可以说明,当时( )

A.城邦混战加重农民赋役负担

B.战争形式凸显农耕文明特色

C.区域战争加速古典文明发展

D.民主政治体制影响军事策略

B

4.在美索不达米亚东北部的莫耶,从公元前7000年地层处,考古学家发现了新石器时代的遗址,从其中出土了石制锄头、人工种植的大麦、小麦和各种豆荚,还有驯化的山羊和绵羊的骨头;从同一地层还出土了大量野驴和瞪羚的骨头及蜗牛、橡树子、阿月浑子等采集物。这些考古发现反映了两河流域( )

A.产生世界最早的农业

B.人们出现定居的生活

C.处于文明的起源时代

D.农业生产模式的调整

B

5.瑞典考古学家发现波兰一座距今约6600年的陵墓墓葬中,有1/4的人有铜制饰物的陪葬品,其他3/4的人没有。经检测后发现,有铜饰陪葬品的人骨头中氮15同位素含量较高,这意味着他们可能吃了更多的牲畜,而其余的人只有植物吃。据此可知,这一时期此地( )

A.阶级矛盾尖锐

B.形成早期城市

C.手工生产进步

D.出现贫富分化

D

6.在古埃及,国家控制农业和手工业的大部分生产,巨大的国库和政府的粮仓里装满了征收来的实物税——谷物、牲畜、布匹和各种金属,用来支付国家的开销等。据说,所有人的食物供给都由国王负责。这体现出古埃及社会中( )

A.人民深受专制政府剥削

B.国家严格掌控经济生活

C.税收制度已经相当完善

D.社会等级秩序十分严明

B

感谢观看!

课程标准:

(1)知道人类由食物采集者向食物生产者演进 过程及意义

(2)知道古代不同地区的食物生产及对社会生活的影响

第1课

从食物采集到食物生产

目录

壹

人类早期的生产与生活

贰

不同地区的食物生产与社会生活

叁

生产关系的变化

肆

习题检测

人类早期的生产与生活

第一章

一、人类早期的生产与生活

(一)旧石器时代(距今300万年-1万年)

——采集渔猎

1.食物来源:

采集、渔猎现成的动植物为主

2.生产工具:

打制石器,木器、骨器

3.生活方式:

①迁徙、群居;②用火取暖、烧烤食物

4.社会关系:

女性抚育后代并采集大部分食物(母系氏族)

上古中国八大姓:姬、姜、姒、嬴、妘、妫、姞、姚

(二)新石器时代(距今1万年)

1.食物来源:

驯化野生动植物

2.生产工具:

磨制石器、骨器

3.生活方式:

定居生活

4.社会关系:

男性开始在生产中占据主导地位,女性从事家庭副业(父系氏族)

——原始农业和畜牧业产生

一、人类早期的生产与生活

阅读材料,思考:农业产生的原因。

材料1:古者,民茹草饮水,采树木之实,食蠃(luǒ)蛖(bàng)之肉,时多疾病毒伤之害。

——《淮南子 修务训》

材料2:古之人民,皆食禽兽肉。至于神农,人民众多,禽兽不足。于是神农因天之时,分地之利,制耒耜,教民农作。

——班固《白虎通义 号》

①早期人类逐渐掌握动植物生长发育规律;②生产工具改进;③疾病困扰;④人口增长,资源压力;⑤气候变迁。

一、人类早期的生产与生活

阅读课本,梳理农耕和畜牧的发展概况,概括其过程体现的特点。

原始

农业

原始

畜牧业

距今约9000年前西亚饲养绵羊山羊

距今约7000年前中国河姆渡居民饲养猪和狗

距今约6000年前南美印第安人驯化骆马

公元前9000-7000年前西亚“新月地带”栽培小麦、大麦

距今约5000年前中国

黄河流域栽培粟

长江中下游栽培水稻

◎骆马

距今约5000年前中美洲

玉米、甘薯

(二)新石器时代(距今1万年)

——原始农业和畜牧业产生

一、人类早期的生产与生活

(二)新石器时代(距今1万年)

——原始农业和畜牧业产生

阅读课本,梳理农耕和畜牧的发展概况,概括其过程体现的特点。

多元中心

独立发展

具有多样性

一、人类早期的生产与生活

(三)农业革命的意义

1.农业的出现是人类经济和社会生活第一次革命。

材料:同样是1平方英里的土地,种植作物能养活的人口要比采集食物所能养活的人口多得多。因此,人类总人口在距今1万年至两千年的8000年中,从532万直线上升到1亿3千万。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》

(3)农业生产增加了人类的食物供应,改善了人类的生存条件,加速了人口的增长。

(1)人类开始从食物采集者转变为食物生产者;

(2)初步改变了纯粹依赖自然资源的状况;

一、人类早期的生产与生活

(三)农业革命的意义

2.农业的出现促进了生活和生产方式的变化。

材料:有了原始农业,食物来源较前丰富了,生活较前有了保障,这样人们才有条件从事副业生产,如:家畜饲养、原始手工业等,……由于人们从事农业生产,在一定程度上要附着于土地,同时生活又较前有了保障,人们不必总是随着动、植物资源的变化而漂泊流徙,所以人们开始过着相对定居的生活。

(1)从迁徙过渡到定居,形成聚落;

(2)一部分人开始专门从事手工业劳动;

(3)原始音乐、文学和宗教因为精神的需要而产生。

一、人类早期的生产与生活

(三)农业革命的意义

3.农业的出现推动了科学技术的发展。

材料1:在农业生产的基础上,人们开始对日月星辰的活动、对水土的特点、气候现象进行观察,积累经验,从而产生初步的天文地理和数学知识,把人类对客观世界的认识推到一个新的高度。

——吴于廑、齐世荣《世界史·古代史》(上卷)

(1)天文历法获得较快的发展;

(2)数学和其他相关学科也逐渐发展起来。

◎古埃及

太阳历

材料2:金字塔体现埃及建筑和数学(勾股定理、圆周率)较高水平。

◎古埃及

金字塔

一、人类早期的生产与生活

小结:农业的诞生,给人类文明带来的影响。

社会关系变化

男子在生产中占据主导地位;女子退居从属地位。

贫富分化出现

产品有剩余,首领利用权力形成私有财产。

自由民与奴隶

战争使军事首领地位上升,权力加强,战俘变成奴隶。

阶级的产生

自由民(穷人、富人)、奴隶、阶级划分产生。

国家的诞生

调节阶级之间利益冲突的强制机关出现,国家是阶级矛盾不可调和的产物。

一、人类早期的生产与生活

【知识拓展】国家产生的标志、实质、根本属性与职能。

1.标志:

军队、政府、监狱等强制机关的出现;赋税制度建立。

2.实质:

阶级统治暴力工具,是经济上占统治地位阶级进行阶级统治的暴力机构。

根本属性是阶级性

3.国家职能:

对内职能:

①阶级统治:镇压被统治阶级的反抗,维护统治阶级利益;

②社会管理:协调统治阶级内部关系,调整其他社会关系,调控经济、教育和文化等社会活动。

对外职能:

①防御外来侵略,保护本国利益;②参与国际竞争,协调国家关系。

国家是阶级矛盾不可调和的产物

(三)农业革命的意义

小结:农业产生的深远影响。

1.农业的出现是人类经济和社会生活第一次革命。

(1)人类开始从食物采集者转变为食物生产者;

(2)初步改变了纯粹依赖自然资源的状况;

(3)增加了食物供应,改善了人类的生存条件,加速了人口的增长。

2.农业的出现促进了生活和生产方式的变化。

(1)从迁徙过渡到定居,形成聚落;

(2)一部分人开始专门从事手工业劳动。

3.农业的出现推动了科学技术的发展。

4.农业的出现带来了生产关系的深刻变化。

(男女的社会分工、阶级产生与贫富分化、国家诞生)

不同地区的食物生产与社会生活

第二章

二、不同地区的食物生产和社会生活

思考:结合下列图文材料,分析四大古代农耕文明兴起发展的条件。

1.大河沿岸,土壤肥沃,农业灌溉便利。2.统治者重视修建水利工程。3.位于中纬度、北温带,气候湿润,适合农业发展。

【历史纵横】变水害为水利的古埃及人为控制尼罗河河水泛滥,古埃及人修堤筑坝、挖沟开渠。他们利用河谷的自然坡度修建一系列渠道,引水灌溉。这套体系既可控制洪水,又可灌溉耕地,保障农业生产。

1.食物生产:

主要种植大麦和小麦。饲养山羊、绵羊、牛等家畜。

(1)土地制度:

古巴比伦王国

王室和神庙拥有许多土地。政府官员、贵族、商人等也拥有土地,他们合伙经营或将土地出租给佃户。

◎新月沃地想象图

◎新月沃地

农业生产已经比较发达

(一)两河流域和尼罗河流域

二、不同地区的食物生产和社会生活

古埃及

以尼罗河为中心的农业体系决定了整个古埃及的命运。

1.土地制度:

土地主要由王室和神庙占有

2.农业经济:

呵!尼罗河,我称赞你,你从大地涌流而出,养活着埃及……一旦你的水流减少,人们就停止呼吸。

——古埃及长诗

尼罗河提供了连通上下埃及的交通条件,其定期泛滥,有利于农业生产的发展。

(一)两河流域和尼罗河流域

二、不同地区的食物生产和社会生活

(二)古代中国

1.食物生产:

北粟南稻(后为北麦南稻)

2.土地制度:

封建土地私有制确立,形成小农经济。

井田制下,是奴隶制土地国有制,农夫集体耕作;

(1)商周:

(2)战国:

思考:小农经济形成的原因有哪些?

①铁犁牛耕提高了社会生产力(根本)

②封建土地私有制确立(生产关系)

③农民拥有生产资料,生产积极性提高

④封建政府采取重农政策,注意减轻农民负担

二、不同地区的食物生产和社会生活

(二)古代中国

思考:小农经济有何特点?

小农经济:以一家一户为单位,农业和家庭手工业相结合,生产主要是为满足自家基本生活的需要和交纳赋税,是一种自给自足的自然经济,是中国封建社会农业生产的基本模式。

材料:虽然农业生产技术在不断地发展,但始终未出现革命性进展……使得农民大多安于现状。

①一家一户为单位(分散性)②农业和家庭手工业相结合,男耕女织,自给自足(封闭性、稳定性)③负担沉重,抗灾能力差(脆弱性)④形成容易满足的社会心态和民族性格(保守性)

二、不同地区的食物生产和社会生活

(二)古代中国

1.食物生产:

北粟南稻(后为北麦南稻)

2.土地制度:

商周:奴隶制土地国有制→战国:封建土地私有制

3.经济政策:

重农抑商政策

4.水利工程:

(战国)都江堰、郑国渠、芍陂,(西汉)龙首渠

5.农业技术体系:

至隋唐,形成北方旱田和南方水田两种精耕细作的农业技术体系

精耕细作:通过投入更多的劳动、更多的肥料、改进生产工具、提高耕作技术、修建水利工程、改进耕作制度等方式提高单位

面积产量。

二、不同地区的食物生产和社会生活

(三)古希腊

1.食物生产:

(1)主要粮食作物:大麦和小麦(西亚传入)

(2)土地肥沃:谷物与蔬菜轮作

(3)地力较差:葡萄和橄榄

2.土地制度:

有利于发展工商业

只有公民才能拥有土地,农业生产中普遍使用奴隶劳动

在古代希腊,由于城邦制度的发展,对本族同胞奴役制度的废止,奴役外族的奴隶制广泛发展起来……正是奴隶的劳动,使一部分希腊人能够脱离直接的生产劳动,专心从事精神产品的创造。

二、不同地区的食物生产和社会生活

(四)古罗马

1.食物生产:

以谷物生产为主,同时种植橄榄和葡萄

2.土地制度:

(1)古罗马长时期实行土地国有,人们以家庭为单位进行生产;

(2)随着征服扩张,贵族或富人获得了越来越多的土地,小农逐渐破产。

(五)古代美洲

1.食物生产:

主要粮食作物是玉米、甘薯、马铃薯。

2.土地制度:

土地有贵族私有和村社公有。

阿兹特克“浮动园地”:在湖中捞起淤泥,堆积在固定于水中的木排,形成浮动园地,淤泥非常肥沃,甚至每年从田园中获得7次收成。

二、不同地区的食物生产和社会生活

小结:不同地区的食物生产与社会生活。

地区 种植作物、驯化动物 土地所有制 土地经营方式

古巴比伦 大麦、小麦; 山羊、绵羊、牛等 王室和神庙拥有许多土地。政府官员、贵族、商人等也拥有土地 合伙经营或将土地出租给佃户

古埃及 土地主要由王室和神庙占有

古中国 北方粟麦、南方稻作;猪和狗等 商时期,土地国有;战国以后,土地私有制逐渐确立 农夫集体劳动;后以家庭为单位、个体劳动

古希腊 大麦和小麦;葡萄和橄榄 只有公民才能拥有土地 农业生产中普遍使用奴隶。以家庭为单位生产

古罗马 以谷物生产为主,同时种植橄榄和葡萄 古罗马长时期实行土地国有 奴隶劳作

古代美洲 玉米、甘薯、马铃薯;驯化骆马 贵族私有、村社公有、家庭份地 为了充分利用资源,两年不耕作的土地将被村社收回

认识:中外各地区物质文明的发展不是同步和统一的,由于地理条件、历史因素、社会环境等方面的差异,经济和社会活动各具特色。

【知识拓展】统一性:世界古代以农耕为基础的农业文明。

1.地区分布:

2.政府管理:

3.目的:

4.社会阶层分化:

5.文明:

有利于灌溉的河谷地带或靠近水源地区,灌溉农业发达。

通过政府税收或贡赋将社会剩余产品集中再分配。

地区稳定和经济发展,常常通过对外扩张扩大势力范围。

创造成熟的文字、科技、天文历法等。

统治精英,普通民众和奴隶。下层阶级的人成为主要耕种者,为建设大型工程(水利灌溉、道路、神庙宫殿、金字塔和城墙)提供劳动力。

二、不同地区的食物生产和社会生活

1.形成三大谷类植物区

①东亚东南亚稻米区;②美洲玉米区;③欧洲、中东、中亚及中国黄河流域的小麦区

2.农业耕作技术的差异(精耕细作与休闲农耕制)

3.种植与畜牧的比重差异(主谷式农业与谷草式农业)

4.食物结构的差异(中国:素食结构;西方:肉奶为主)

5.土地经营方式的差异

【知识拓展】多样性:世界古代以农耕为基础的多样文明

二、不同地区的食物生产和社会生活

生产关系的变化

第三章

原始人群

母系氏族社会

父系氏族社会

【概念解释】

母系氏族社会:又称母系社会、母系氏族制社会,氏族社会的早、中期为母系氏族,即建立在母系血缘关系上的社会组织,是按母系计算世系血统和继承财产的氏族制度。

父系氏族社会:父系氏族社会是指社会组织以父系血统为基础的一种社会形态。在这种社会中,家族和社会的重要组织单位是以父系血统为基础的氏族。父系氏族社会中,家族和社会地位的继承是通过父系血统来确定的,子女以父亲的氏族身份为准。

太康尸位,以逸豫灭厥德,黎民咸贰,乃盘游无度,畋(tian)于有洛之表,十旬弗反。有穷后羿因民弗忍,距于河。

——《尚书》

传说古代希腊的著名统帅阿伽门农从特洛伊战场班师回国,被他的妻子克吕泰涅斯特拉伙同情夫谋杀。阿伽门农之子厄瑞斯忒(tè)长大成人后替父报仇,亲手杀死了生母克吕泰涅斯特拉及其情夫。复仇女神便以“弑(shi)母罪”对厄瑞斯忒提出了指控,认为报仇只应限于为“母系血亲”。但厄瑞斯忒的庇护神阿波罗则为他辩护说,父亲是比母亲更重要的尊亲,他的母亲谋害丈夫,就是母亲的主人。双方争执不下,案子被提交给神圣法庭进行审判,结果,雅典娜女神在最后时刻了主张厄瑞斯忒无罪的关键性一票。

三、生产关系的变化

原始农业及畜牧业出现(前提)

社会生产力发展(根本原因)

出现社会分工

(农业、畜牧业、手工业、商业、管理和文化创造工作)

剩余产品增加,私有制出现

社会阶级分化

奴隶制成为主要剥削制度

小双桥遗址Ⅸ区的H63更特殊。这座坑比较大(长10.5米,宽6.8米,深1.7米),平面近似水滴形,最底部挖了一小型圆坑,里面码放了九枚不含下颌骨的人头骨,再向上一层,则埋藏着大量头骨、零散人骨和几具基本完整的人骨架,以及大量陶器残片和兽骨。死者至少有56人。这座坑使用了较长时间,有过多次祭祀。

——《翦商》

公共机关及国家形成

文字的产生

奴隶主

奴隶

三、生产关系的变化

从食物采集到食物生产

人类早期的生产生活

不同地区的食物生产与社会生活

生产关系的变化:随着农业的产生,私有制和阶级的出现,国家应运而生

采集渔猎:木石骨器;学会用火

古巴比伦:王室、神庙和贵族拥有很多土地

古代埃及:土地主要由王室和神庙占有;宗教信仰

古代中国:南稻北粟;土地掌握在各级贵族手中;铁犁牛

耕;重农抑商;兴修水利;精耕细作……

古代希腊:因地制宜;城邦公民拥有土地

古代美洲:土地贵族私有和村社公有

农耕畜牧

农业:主要起源于东亚、西亚和中美洲

畜牧业:随农业和定居而产生

本课小结

习题检测

第四章

1.山东沂水跋山遗址群是2023年度“全国十大考古新发现”之一,是距今10万—5万年的古人类活动珍贵证据。目前共出土遗物4万余件,包括石制品、动物骨骼和少量竹木质等有机物标本。其中1件象牙质铲形器形体硕大、人工打制痕迹明显,为国内首次发现。据此可判断山东沂水跋山古人类( )

A.从事渔猎和采集

B.种植粟和小麦

C.过着定居生活

D.贫富差距悬殊

A

2.人类最初的各农业文明及早期的各帝国出现于北纬30°上下的区域:公元前800年至公元前200年之间,尤其是公元前600年至公元前300年间,虽然有千山万水的阻隔,各个文明却都出现了伟大的精神导师。说明( )

A.早期人类各文明体有着密切的联系

B.人类文明的发展有一定的内在规律

C.人类文明发展均是大河文明的体现

D.地理气候是文明发展的决定性因素

B

3.希腊古典时代,入侵者会把军队开入对方最好的平原,如果对方拒不出战,则会火烧庄稼,砍掉葡萄藤和橄榄树。双方作战的主力是以农民为主的重装步兵,多以方阵形式开展正面决战。这可以说明,当时( )

A.城邦混战加重农民赋役负担

B.战争形式凸显农耕文明特色

C.区域战争加速古典文明发展

D.民主政治体制影响军事策略

B

4.在美索不达米亚东北部的莫耶,从公元前7000年地层处,考古学家发现了新石器时代的遗址,从其中出土了石制锄头、人工种植的大麦、小麦和各种豆荚,还有驯化的山羊和绵羊的骨头;从同一地层还出土了大量野驴和瞪羚的骨头及蜗牛、橡树子、阿月浑子等采集物。这些考古发现反映了两河流域( )

A.产生世界最早的农业

B.人们出现定居的生活

C.处于文明的起源时代

D.农业生产模式的调整

B

5.瑞典考古学家发现波兰一座距今约6600年的陵墓墓葬中,有1/4的人有铜制饰物的陪葬品,其他3/4的人没有。经检测后发现,有铜饰陪葬品的人骨头中氮15同位素含量较高,这意味着他们可能吃了更多的牲畜,而其余的人只有植物吃。据此可知,这一时期此地( )

A.阶级矛盾尖锐

B.形成早期城市

C.手工生产进步

D.出现贫富分化

D

6.在古埃及,国家控制农业和手工业的大部分生产,巨大的国库和政府的粮仓里装满了征收来的实物税——谷物、牲畜、布匹和各种金属,用来支付国家的开销等。据说,所有人的食物供给都由国王负责。这体现出古埃及社会中( )

A.人民深受专制政府剥削

B.国家严格掌控经济生活

C.税收制度已经相当完善

D.社会等级秩序十分严明

B

感谢观看!

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化