1.2 化学实验与科学探究(第2课时) 导学案(含答案) 2025-2026学年化学人教版(2024)九年级上册

文档属性

| 名称 | 1.2 化学实验与科学探究(第2课时) 导学案(含答案) 2025-2026学年化学人教版(2024)九年级上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 594.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-31 14:55:29 | ||

图片预览

文档简介

第一单元·走进化学世界

课题2·化学实验与科学探究(第2课时)

【课标要求】

知道化学实验是进行科学探究的重要方式,具备基本的化学实验技能是学习化学和进行探究活动的基础和保证。

熟悉化学实验室安全警示标志。

学会试剂的取用实验基本操作。

【核心素养】

化学观念

认识化学试剂的分类,理解不同性质化学试剂的储存和取用原理,形成物质分类观;

了解常见化学试剂取用操作规范,构建 “性质决定用途和操作方法” 的观念。

科学思维

通过分析化学试剂取用规则背后的原因,培养逻辑推理能力。

科学态度与责任

养成严谨、规范的实验操作习惯,树立安全意识和环保意识;培养尊重事实、实事求是的科学态度,增强实验探究的责任感。

【重难分析】

重点:

化学试剂的取用规则

固体试剂的正确取用方法和操作要点

液体试剂的正确取用方法和操作要点

难点:

理解并遵循化学试剂取用规则的原因,防止实验事故

规范、熟练地进行化学试剂取用操作

【知识预习】

1.认识常见危险化学品标志

2.实验室化学药品取用规则

不能 试剂,不要把鼻孔 容器口闻试剂(特别是气体)的气味,不得 任何试剂的味道。

注意节约试剂。应该严格按照 取用试剂。如果没有说明用量,液体一般按 (1~2 mL)取用,固体只需铺满 。

实验剩余试剂既不能 ,也不能 ,更不能拿出实验室,要放入 内。

3.固体药品的取用

固体试剂通常保存在 里,取用固体试剂一般用 。有些块状的试剂(如大理石等)可用 。

取用密度较大的块状试剂:应该先 ,把块状试剂放入容器口,再把容器慢慢地 ,使块状试剂 容器的底部,以免打破容器。

取用粉末状试剂:为避免试剂沾在管口或管壁上,可先 ,把盛有试剂的

(或用小纸条折叠成的纸槽)小心地送至 ,然后把试管 。

4.液体药品的取用

液体试剂通常盛放在 里,常用 取用。

取用 的液体试剂时,常用 量出体积。读数时,量筒必须放平,视线要与 保持水平,再读出液体的体积。

取用少量液体时一般用 ,取液后的胶头滴管,应保持橡胶帽在 ,不要 ,防止液体倒流沾污试剂或腐蚀橡胶帽;不要把胶头滴管放在实验台上,以免沾污胶头滴管。

用过的胶头滴管要立即 (滴瓶上的滴管不要用水洗),以备再用。严禁用未经清洗的胶头滴管吸取其他试剂。

【思考与讨论】

1.瓶塞为什么要倒放在实验台上?

2.倾倒液体时,细口瓶贴标签的一面要朝向手心,为什么?瓶口为什么要紧挨着试管口?应该

快速地倒,还是缓慢地倒?

3.倒完液体后,为什么要立即盖紧瓶塞,并把试剂瓶放回原处?

【试题练习】

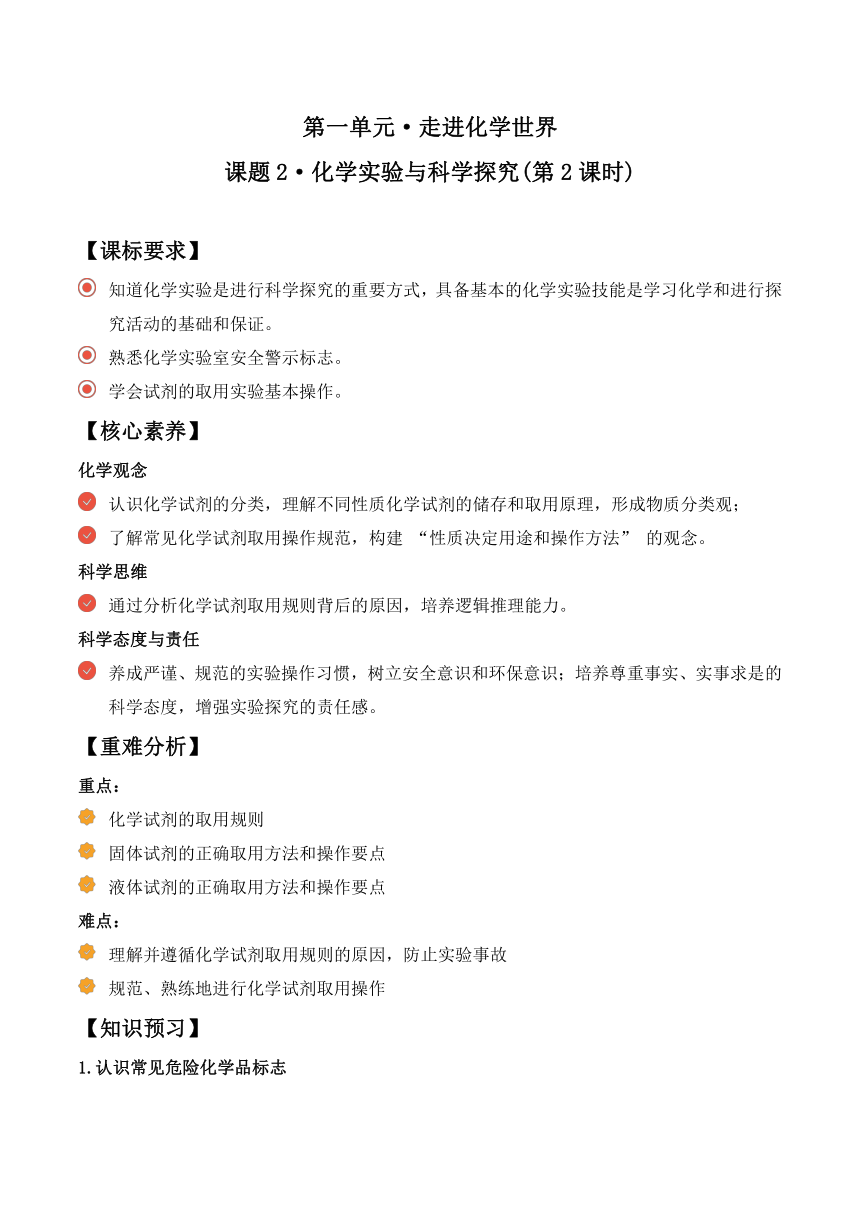

1.运输汽油的油罐车厢上需张贴的标志是( )

A B C D

2.下列取用固体药品的操作正确的是( )

A. B.

C. D.

3.下列实验操作正确的是( )

A. B.

C. D.

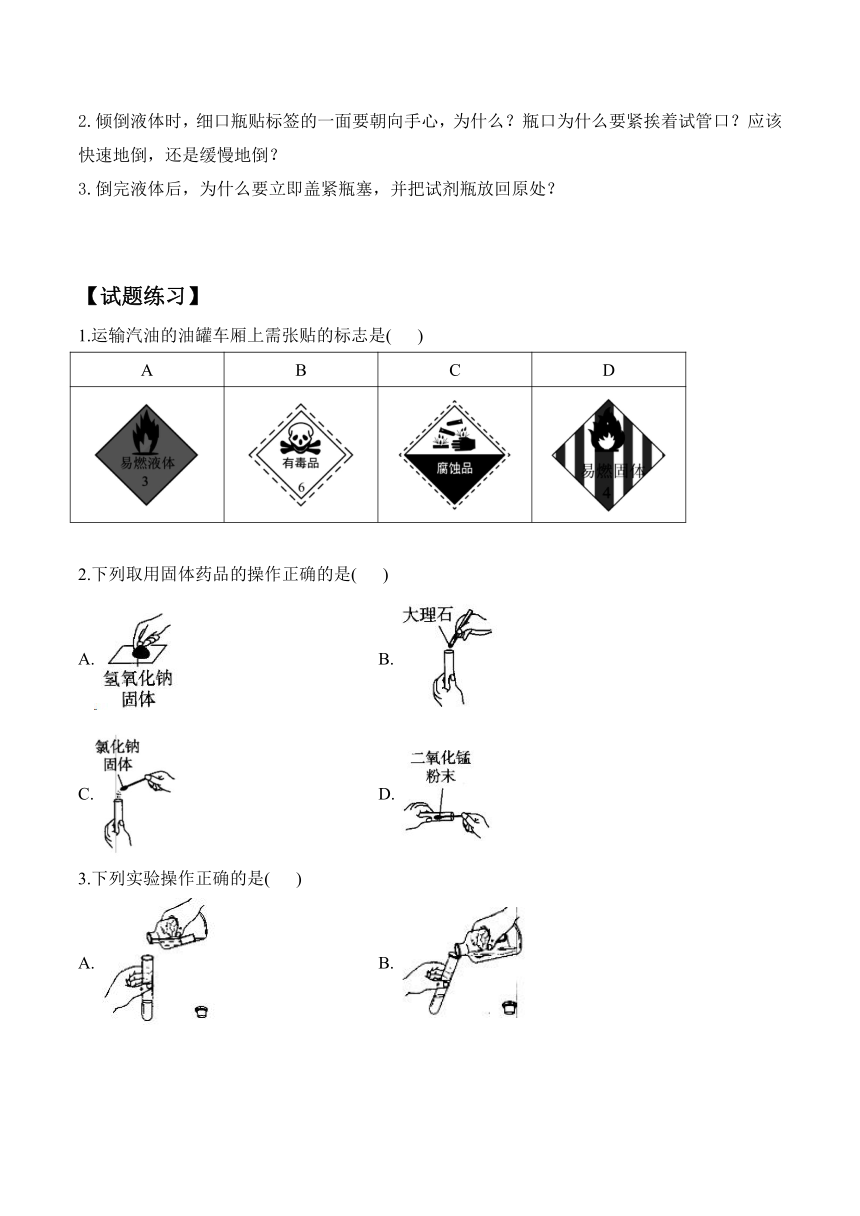

4.托盘天平调零后称量5g粗盐,在称量过程中,发现指针向左偏移,此时的操作是( )

A.减少砝码 B.添加粗盐 C.减少粗盐 D.调节平衡螺母

5.实验室量取溶液时,可供选用的仪器如图所示,应选择的仪器及原因均正确的是( )

A.50 mL烧杯,因为烧杯放置于桌面时更稳定,不易翻倒

B.50 mL烧杯,因为烧杯的杯口较大,便于加入溶液

C.50 mL量筒,因为量筒量取液体体积更精准

D.50 mL量筒,因为量筒操作时便于手握

6.下列关于实验安全与操作要求的说法正确的是( )

A.将实验剩余的药品直接倒回原瓶

B.不要品尝实验室任何药品的味道

C.将实验废液直接倒入下水道

D.凑到试剂瓶口闻药品的气味

7.有关下列操作的说法错误的是()

A.A操作量取液体的真实体积比读数大

B.B操作称量的草木灰的质量没有误差

C.C操作会污染胶头滴管并污染试剂

D.D操作可防止粉末状药品沾附在试管壁上

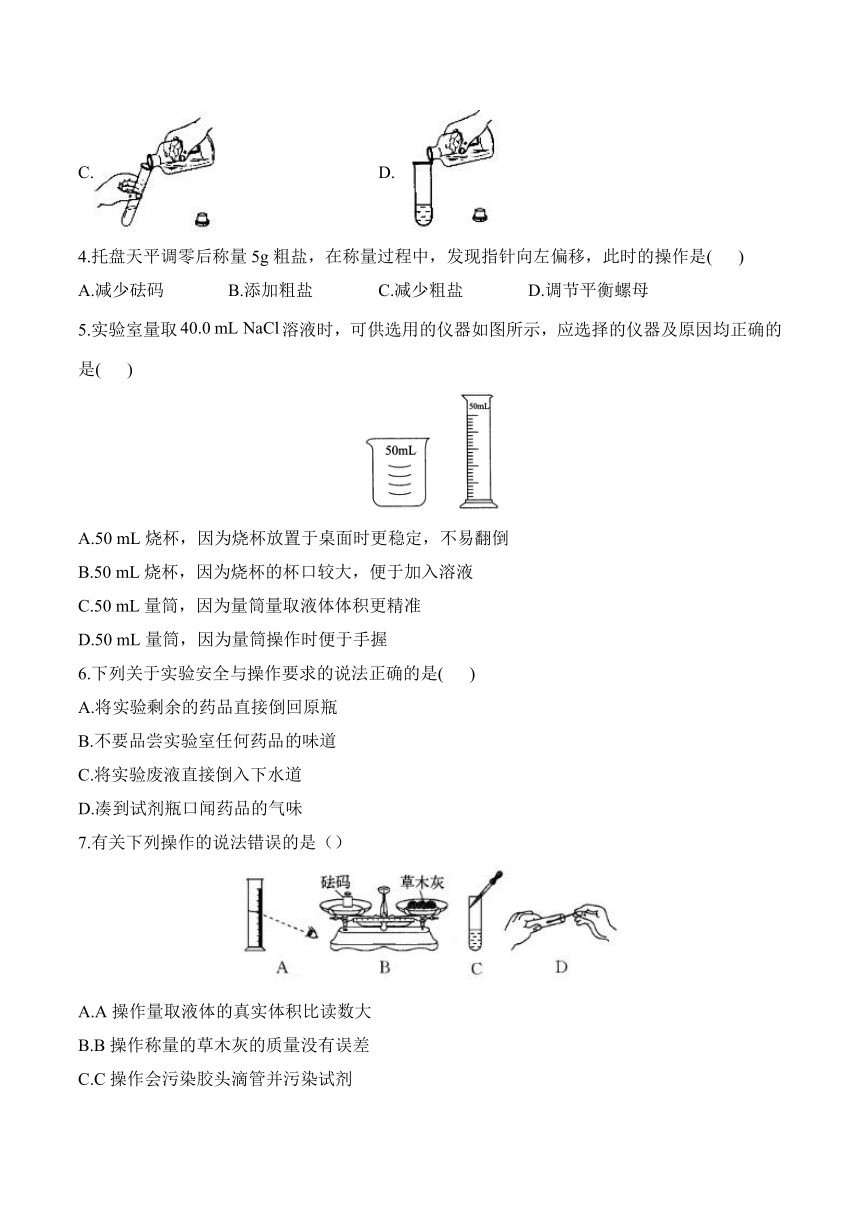

8.用量筒量取溶液,视线与量筒内液体的凹液面最低处保持水平,读数为15 mL;倒出部分液体后,俯视凹液面的最低处,读数为9 mL。则该学生实际倒出的溶液体积( )

A.小于6 mL B.大于6 mL C.等于6 mL D.无法确定范围

9.取用药品应注意操作规范。

(1)取用粉末状固体时,先将试管__________,用__________把药品送至试管底部,再直立试管。

(2)某同学向量筒倾倒液体时的操作如图,纠正其中的两处错误:__________,__________。

10.某学校某班同学正在进行物质的称量和液体的量取操作,如图所示,回答下列问题。

(1)小强同学称量食盐,称量结果如图甲中所示,则小强需要称量的食盐质量为____________g。小花同学称量16.6 g食盐(若1 g以内用游码),称量结束后小白同学发现小花称量的食盐不足16.6 g,分析可能造成食盐质量偏少的原因有__________(填字母)。

A.试剂和砝码放反了

B.左右两盘均未放称量纸

C.砝码缺损

D.天平未调平,指针偏右便开始称量

E.游码未归零时就调节天平至平衡便开始称量

经排查,发现是A原因,小白说他不用重新称量就可以算出小花称取试剂的实际质量,是_____________g。

(2)小牛同学定量量取液体试剂,结果如图乙中所示,则小牛需要量取的液体体积是____________mL;若实验室可以选择的量筒量程有25 mL、50 mL、100 mL,你觉得小牛同学选择的量筒量程____________(填“合适”或“不合适”)。

答案以及解析

【知识预习】

1.答案:爆炸性物质;易燃气体;易燃固体;易于自燃的物质;毒性物质;腐蚀性物质

2.答案:用手接触;凑到;尝;实验规定的用量;最少量;试管底部;放回原瓶;随意丢弃;指定的容器

3.答案:广口瓶;药匙;镊子夹取;把容器横放;竖立起来;缓缓地滑到;将试管横放,;药匙;试管底部;竖立起来

4.答案:细口瓶;倾倒法;一定量;量筒;量筒内液体凹液面的最低处;胶头滴管;上,平放或倒置;用水洗净

【思考与讨论】

1.答案:试剂瓶的瓶塞倒放在桌子上是为了防止瓶塞被污染后再污染试剂瓶中的试剂,同时也防止瓶塞上的试剂腐蚀或污染桌面。

2.答案:倾倒液体时,细口瓶贴标签的一面要朝向手心是为了防止不慎流出的液体腐蚀标签;瓶口紧挨试管口是为了避免试剂流到试管外。应缓慢地倒。

3.答案:倒完液体后,立即盖紧瓶塞是为了防止某些试剂吸收空气中的水分或与空气中的某些成分反应或挥发到空气中,还可以防止同时打开多个试剂瓶后盖错瓶塞;放回原处是为了以后使用时便于寻找。

【试题练习】

1.答案:A

解析:汽油易燃烧,常温下为液体,则属于易燃液体,不具有腐蚀性、毒性,也不易发生爆炸。故选A。

2.答案:D

解析:手不能直接接触药品,以免被腐蚀,A错误;块状药品加入试管中时,试管要先横放,B错误;粉末状固体药品加入试管中时,试管要先倾斜,用药匙或纸槽将药品送到试管底部,C错误;D正确。

3.答案:C

解析:倾倒液体时,标签要朝向手心,瓶塞倒放在桌面上,试管倾斜,瓶口紧挨试管口,A、B、D错误。

4.答案:C

解析:用天平称量药品时,左盘放药品,右盘放砝码,发现指针向左偏移,说明药品已经加多了,所以要取出一些药品。

5.答案:C

解析:量筒常用于量取一定体积的液体,因为量筒量取液体体积更精准,量筒量程的选择,应遵循“就近”的原则,故量取40.0 mL氯化钠溶液,应选择50 mL量筒。

6.答案:B

解析:用剩的药品应放在指定的容器内,A错误;不能品尝实验室药品的味道,B正确;实验废液不能直接倒入下水道,C错误;不能把鼻孔凑到试剂瓶口去闻药品的气味,D错误。

7.答案:B

解析:A操作中是仰视读数,读数比真实体积小;B操作中称量物与砝码放反了,若使用了游码,会导致称量物的质量偏小;C操作中滴管碰到试管的内壁了,会沾上试剂并污染试剂;用药匙将粉末状的药品送入试管底部,可防止试剂沾到试管的内壁上。

8.答案:B

解析:第一次读数正确,第二次俯视读数偏大,实际液体体积小于9 mL,则实际倒出液体体积大于6 mL。

9.答案:(1)平放或横放;药匙(或纸槽)

(2)瓶盖应倒放在桌面上;应手持量筒并使量筒倾斜

解析:(1)取用粉末状固体时,先使试管倾斜(或横放),再用药匙或纸槽小心地将药品送至试管底部,再直立试管,目的是避免药品沾到管口或试管内壁上;

(2)瓶塞正放,会使试剂受到污染,也会使药品腐蚀桌面,正确的操作是把瓶塞倒放;向量筒倾倒液体时,量筒直立于桌面上,很容易使液体外撒,应手持量筒,并使量筒倾斜。

10.答案:(1)7.4;ACE;15.4

(2)42.0;不合适

解析:(1)天平中物质的质量=砝码+游码示数,则食盐的质量。A.称量16.6 g食盐时用到16 g砝码与0.6 g游码,若砝码与物品放反了,根据天平的原理可知:砝码=物品+游码示数,则食盐的质量,质量偏小,故选项A符合题意;B.称量食盐时应该在左右两侧的托盘中各放一张质量相等的纸,未放纸操作不当,但不会对质量产生影响,故选项B不符合题意;C.若称量时砝码缺损,则天平平衡时右侧托盘中砝码的质量偏小,左侧托盘中食盐的质量也偏小,故选项C符合题意;D.天平未调平,指针偏右便开始称量,导致天平右侧的质量初始状态就偏大,左侧托盘中需要加入更多的物品才能使天平平衡,则左侧托盘中的食盐质量偏大,故选项D不符合题意;E.游码未归零时就调节天平至平衡便开称量,则未放置食盐时就会读取出一定质量物品的质量,会导致左侧托盘中称量的食盐的质量偏小,故选项E符合题意。根据上述分析可知,实际的质量。

课题2·化学实验与科学探究(第2课时)

【课标要求】

知道化学实验是进行科学探究的重要方式,具备基本的化学实验技能是学习化学和进行探究活动的基础和保证。

熟悉化学实验室安全警示标志。

学会试剂的取用实验基本操作。

【核心素养】

化学观念

认识化学试剂的分类,理解不同性质化学试剂的储存和取用原理,形成物质分类观;

了解常见化学试剂取用操作规范,构建 “性质决定用途和操作方法” 的观念。

科学思维

通过分析化学试剂取用规则背后的原因,培养逻辑推理能力。

科学态度与责任

养成严谨、规范的实验操作习惯,树立安全意识和环保意识;培养尊重事实、实事求是的科学态度,增强实验探究的责任感。

【重难分析】

重点:

化学试剂的取用规则

固体试剂的正确取用方法和操作要点

液体试剂的正确取用方法和操作要点

难点:

理解并遵循化学试剂取用规则的原因,防止实验事故

规范、熟练地进行化学试剂取用操作

【知识预习】

1.认识常见危险化学品标志

2.实验室化学药品取用规则

不能 试剂,不要把鼻孔 容器口闻试剂(特别是气体)的气味,不得 任何试剂的味道。

注意节约试剂。应该严格按照 取用试剂。如果没有说明用量,液体一般按 (1~2 mL)取用,固体只需铺满 。

实验剩余试剂既不能 ,也不能 ,更不能拿出实验室,要放入 内。

3.固体药品的取用

固体试剂通常保存在 里,取用固体试剂一般用 。有些块状的试剂(如大理石等)可用 。

取用密度较大的块状试剂:应该先 ,把块状试剂放入容器口,再把容器慢慢地 ,使块状试剂 容器的底部,以免打破容器。

取用粉末状试剂:为避免试剂沾在管口或管壁上,可先 ,把盛有试剂的

(或用小纸条折叠成的纸槽)小心地送至 ,然后把试管 。

4.液体药品的取用

液体试剂通常盛放在 里,常用 取用。

取用 的液体试剂时,常用 量出体积。读数时,量筒必须放平,视线要与 保持水平,再读出液体的体积。

取用少量液体时一般用 ,取液后的胶头滴管,应保持橡胶帽在 ,不要 ,防止液体倒流沾污试剂或腐蚀橡胶帽;不要把胶头滴管放在实验台上,以免沾污胶头滴管。

用过的胶头滴管要立即 (滴瓶上的滴管不要用水洗),以备再用。严禁用未经清洗的胶头滴管吸取其他试剂。

【思考与讨论】

1.瓶塞为什么要倒放在实验台上?

2.倾倒液体时,细口瓶贴标签的一面要朝向手心,为什么?瓶口为什么要紧挨着试管口?应该

快速地倒,还是缓慢地倒?

3.倒完液体后,为什么要立即盖紧瓶塞,并把试剂瓶放回原处?

【试题练习】

1.运输汽油的油罐车厢上需张贴的标志是( )

A B C D

2.下列取用固体药品的操作正确的是( )

A. B.

C. D.

3.下列实验操作正确的是( )

A. B.

C. D.

4.托盘天平调零后称量5g粗盐,在称量过程中,发现指针向左偏移,此时的操作是( )

A.减少砝码 B.添加粗盐 C.减少粗盐 D.调节平衡螺母

5.实验室量取溶液时,可供选用的仪器如图所示,应选择的仪器及原因均正确的是( )

A.50 mL烧杯,因为烧杯放置于桌面时更稳定,不易翻倒

B.50 mL烧杯,因为烧杯的杯口较大,便于加入溶液

C.50 mL量筒,因为量筒量取液体体积更精准

D.50 mL量筒,因为量筒操作时便于手握

6.下列关于实验安全与操作要求的说法正确的是( )

A.将实验剩余的药品直接倒回原瓶

B.不要品尝实验室任何药品的味道

C.将实验废液直接倒入下水道

D.凑到试剂瓶口闻药品的气味

7.有关下列操作的说法错误的是()

A.A操作量取液体的真实体积比读数大

B.B操作称量的草木灰的质量没有误差

C.C操作会污染胶头滴管并污染试剂

D.D操作可防止粉末状药品沾附在试管壁上

8.用量筒量取溶液,视线与量筒内液体的凹液面最低处保持水平,读数为15 mL;倒出部分液体后,俯视凹液面的最低处,读数为9 mL。则该学生实际倒出的溶液体积( )

A.小于6 mL B.大于6 mL C.等于6 mL D.无法确定范围

9.取用药品应注意操作规范。

(1)取用粉末状固体时,先将试管__________,用__________把药品送至试管底部,再直立试管。

(2)某同学向量筒倾倒液体时的操作如图,纠正其中的两处错误:__________,__________。

10.某学校某班同学正在进行物质的称量和液体的量取操作,如图所示,回答下列问题。

(1)小强同学称量食盐,称量结果如图甲中所示,则小强需要称量的食盐质量为____________g。小花同学称量16.6 g食盐(若1 g以内用游码),称量结束后小白同学发现小花称量的食盐不足16.6 g,分析可能造成食盐质量偏少的原因有__________(填字母)。

A.试剂和砝码放反了

B.左右两盘均未放称量纸

C.砝码缺损

D.天平未调平,指针偏右便开始称量

E.游码未归零时就调节天平至平衡便开始称量

经排查,发现是A原因,小白说他不用重新称量就可以算出小花称取试剂的实际质量,是_____________g。

(2)小牛同学定量量取液体试剂,结果如图乙中所示,则小牛需要量取的液体体积是____________mL;若实验室可以选择的量筒量程有25 mL、50 mL、100 mL,你觉得小牛同学选择的量筒量程____________(填“合适”或“不合适”)。

答案以及解析

【知识预习】

1.答案:爆炸性物质;易燃气体;易燃固体;易于自燃的物质;毒性物质;腐蚀性物质

2.答案:用手接触;凑到;尝;实验规定的用量;最少量;试管底部;放回原瓶;随意丢弃;指定的容器

3.答案:广口瓶;药匙;镊子夹取;把容器横放;竖立起来;缓缓地滑到;将试管横放,;药匙;试管底部;竖立起来

4.答案:细口瓶;倾倒法;一定量;量筒;量筒内液体凹液面的最低处;胶头滴管;上,平放或倒置;用水洗净

【思考与讨论】

1.答案:试剂瓶的瓶塞倒放在桌子上是为了防止瓶塞被污染后再污染试剂瓶中的试剂,同时也防止瓶塞上的试剂腐蚀或污染桌面。

2.答案:倾倒液体时,细口瓶贴标签的一面要朝向手心是为了防止不慎流出的液体腐蚀标签;瓶口紧挨试管口是为了避免试剂流到试管外。应缓慢地倒。

3.答案:倒完液体后,立即盖紧瓶塞是为了防止某些试剂吸收空气中的水分或与空气中的某些成分反应或挥发到空气中,还可以防止同时打开多个试剂瓶后盖错瓶塞;放回原处是为了以后使用时便于寻找。

【试题练习】

1.答案:A

解析:汽油易燃烧,常温下为液体,则属于易燃液体,不具有腐蚀性、毒性,也不易发生爆炸。故选A。

2.答案:D

解析:手不能直接接触药品,以免被腐蚀,A错误;块状药品加入试管中时,试管要先横放,B错误;粉末状固体药品加入试管中时,试管要先倾斜,用药匙或纸槽将药品送到试管底部,C错误;D正确。

3.答案:C

解析:倾倒液体时,标签要朝向手心,瓶塞倒放在桌面上,试管倾斜,瓶口紧挨试管口,A、B、D错误。

4.答案:C

解析:用天平称量药品时,左盘放药品,右盘放砝码,发现指针向左偏移,说明药品已经加多了,所以要取出一些药品。

5.答案:C

解析:量筒常用于量取一定体积的液体,因为量筒量取液体体积更精准,量筒量程的选择,应遵循“就近”的原则,故量取40.0 mL氯化钠溶液,应选择50 mL量筒。

6.答案:B

解析:用剩的药品应放在指定的容器内,A错误;不能品尝实验室药品的味道,B正确;实验废液不能直接倒入下水道,C错误;不能把鼻孔凑到试剂瓶口去闻药品的气味,D错误。

7.答案:B

解析:A操作中是仰视读数,读数比真实体积小;B操作中称量物与砝码放反了,若使用了游码,会导致称量物的质量偏小;C操作中滴管碰到试管的内壁了,会沾上试剂并污染试剂;用药匙将粉末状的药品送入试管底部,可防止试剂沾到试管的内壁上。

8.答案:B

解析:第一次读数正确,第二次俯视读数偏大,实际液体体积小于9 mL,则实际倒出液体体积大于6 mL。

9.答案:(1)平放或横放;药匙(或纸槽)

(2)瓶盖应倒放在桌面上;应手持量筒并使量筒倾斜

解析:(1)取用粉末状固体时,先使试管倾斜(或横放),再用药匙或纸槽小心地将药品送至试管底部,再直立试管,目的是避免药品沾到管口或试管内壁上;

(2)瓶塞正放,会使试剂受到污染,也会使药品腐蚀桌面,正确的操作是把瓶塞倒放;向量筒倾倒液体时,量筒直立于桌面上,很容易使液体外撒,应手持量筒,并使量筒倾斜。

10.答案:(1)7.4;ACE;15.4

(2)42.0;不合适

解析:(1)天平中物质的质量=砝码+游码示数,则食盐的质量。A.称量16.6 g食盐时用到16 g砝码与0.6 g游码,若砝码与物品放反了,根据天平的原理可知:砝码=物品+游码示数,则食盐的质量,质量偏小,故选项A符合题意;B.称量食盐时应该在左右两侧的托盘中各放一张质量相等的纸,未放纸操作不当,但不会对质量产生影响,故选项B不符合题意;C.若称量时砝码缺损,则天平平衡时右侧托盘中砝码的质量偏小,左侧托盘中食盐的质量也偏小,故选项C符合题意;D.天平未调平,指针偏右便开始称量,导致天平右侧的质量初始状态就偏大,左侧托盘中需要加入更多的物品才能使天平平衡,则左侧托盘中的食盐质量偏大,故选项D不符合题意;E.游码未归零时就调节天平至平衡便开称量,则未放置食盐时就会读取出一定质量物品的质量,会导致左侧托盘中称量的食盐的质量偏小,故选项E符合题意。根据上述分析可知,实际的质量。

同课章节目录