2统编版高中语文必修上册第二单元《喜看稻菽千重浪——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平》第2课时教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 2统编版高中语文必修上册第二单元《喜看稻菽千重浪——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平》第2课时教学设计(表格式) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 285.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-31 16:40:20 | ||

图片预览

文档简介

稻影毫微塑丰碑:探析事例细节中的精神之光

——《喜看稻菽千重浪——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平》第2课时教学设计

课时 2 授课班级 课题 稻影毫微塑丰碑:探析事例细节中的精神之光

来源 统编版普通高中语文必修上册第二单元 课型 单元导入课□ 阅读鉴赏课 综合实践课□ 单元总结课□

教学内容分析 本课聚焦《喜看稻菽千重浪》后两部分典型事例及细节描写的深度赏析。文本通过“培育超级杂交稻”“关注粮食安全”两个核心事例,展现袁隆平从科研突破到社会责任的精神升华,细节描写从“田间劳作”延伸至“社会关怀”(如“办公室堆满稻穗标本”“面对记者时眼中的坚定”)。作为第一课时的延续,需深化“典型事例的时代递进性”“细节描写的精神呼应性”两个核心点,为单元后续《心有一团火,温暖众人心》的“平凡岗位劳动精神”分析提供对比参照,强化“劳动精神多元表现”的单元认知。

学习者 分析 强(已有基础) 弱(提升空间)

1.通过第1课时学习,已能识别人物通讯的“总分结构”和“典型事例”基本特征,可独立提取《喜看稻菽千重浪》中“发现天然杂交稻”“挑战无优势论”等事例,并初步关联“严谨”“创新”等精神品质。 2.对单元“劳动光荣”主题有初步感知,能结合生活经验列举身边劳动者事例,为单元后续《心有一团火,温暖众人心》的“平凡劳动精神”学习奠定对比基础。 1.对“培育超级杂交稻”“关注粮食安全”事例的逻辑递进关系(从“技术突破”到“社会价值”)理解模糊,难以梳理“科研探索—家国担当”的精神发展线。 2.对“实验室记录”“国际会议发言”等不同场景的细节描写,缺乏“群像分析”意识,无法关联其对人物精神的多角度支撑。 3.尚未建立“不同领域劳动者精神”的共性认知,如难以将袁隆平的“科学执着”与后续张秉贵的“服务热忱”归类为“劳动精神”的多元表现。 4.迁移写作中,存在“事例与细节脱节”问题,如选取“清洁工扫地”事例后,仅用“扫得干净”等笼统描述,缺乏“扫帚磨损”“额头汗珠”等呼应性细节。

学习策略

1.针对“事例逻辑模糊”:采用“时间轴+社会需求”双维分析法,在时间轴上标注后两事例的关键节点(1996年启动超级稻计划、2001年呼吁粮食安全),同步对应“人口增长”“全球粮荒”等社会背景,通过小组讨论填写“事例—需求—精神”关联表,明确逻辑递进性。 2.针对“细节群分析不足”:运用“三色批注法”,红色标注科研场景细节(如“笔记本上的杂交公式”)、蓝色标注社会场景细节(如“田间给农民比划的手势”)、绿色标注精神关键词(如“务实”“担当”),在班级展板拼贴“细节—精神”对应图,直观感受细节的呼应作用。 3.针对“迁移写作脱节”:实施“单元写作脚手架”策略,提供“事例选取三标准”(代表性、时代性、情感共鸣点)和“细节匹配公式”(场景1动作+场景2神态=核心精神),结合单元后续“校园劳动者通讯”任务,提前开展“片段互评”,聚焦“事例与细节的契合度”。

学习目标 1.梳理“培育超级杂交稻”“关注粮食安全”两个典型事例的核心内容,分析其与前两课时事例构成的“科研探索—社会担当”逻辑链。 2.赏析“办公室的稻穗标本”“演讲时的手势”等3处细节,理解细节描写在不同场景中对刻画人物精神的呼应作用。 低阶目标 教学重点

1.总结典型事例“时代性递进”的选取规律(从解决温饱到保障安全),分析其对表现“科学精神—家国情怀”融合的作用。 2.运用“典型事例+多场景细节”的手法,描写身边劳动者的一个片段(200字左右),体现其劳动精神的丰富性。 高阶目标 教学难点

教学流程

课前学习→复习导入→深度赏析→细节群赏析→迁移写作→总结升华→作业布置

教学活动设计

课前学习 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

环节一:事例逻辑梳理与细节归类 典型事例的“递进性”特征(时间推进中体现精神深化);细节描写的“场景分类”(科研场景、社会场景)。 绘制“袁隆平科研时间轴”(标注“培育超级杂交稻”“关注粮食安全”的关键时间、事件及社会背景),用“△”标注科研场景细节、“○”标注社会场景细节,填写《细节场景分类表》。 提供时间轴模板(含“时间、核心事件、社会需求”三栏),示例分类:“第 9 段‘在实验室记录数据至深夜’属科研场景细节”。 检查时间轴的逻辑完整性,对能准确区分场景类型的学生发放“细节分类小能手”电子徽章。

袁隆平科研时间轴模板 时间核心事件科研场景细节(文本依据)社会场景细节(文本依据)社会背景/ 影响1961发现天然杂交稻蹲下身子观察稻穗,手指捻数饱满谷粒,笔记本上记录“鹤立鸡群”稻株的株高、穗粒数(第3段)在公社农技站汇报发现,村民围拢倾听,有人质疑 “水稻哪能杂交”(第4段隐含)中国粮食短缺,人均粮食占有量不足200公斤,农民对增产迫切需求

学习资源:时间轴模板、《细节场景分类表》、课文后四段电子版(带段落标号)。

设计意图:通过结构化梳理,为课堂分析事例递进性和细节呼应性奠定基础。

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

环节二:袁隆平名言与文本关联分析 袁隆平名言的精神内涵(如“人就像种子,要做一粒好种子”);名言与文本事例、细节的对应关系。 搜集3句袁隆平名言,选择与“培育超级杂交稻”“关注粮食安全”相关的 2 句,撰写150字分析:“名言如何体现文本中的劳动精神”。 提供名言参考列表(如“我毕生的追求就是让所有人远离饥饿”),示例分析:“‘让所有人远离饥饿’与文中‘关注粮食安全’事例呼应,体现超越科研本身的社会责任感”。 对能精准关联文本细节的分析评为“优秀”,课堂选取2份展示。

学习资源:袁隆平名言集锦、文本事例与名言对应示例。

设计意图:通过名言与文本的互证,深化对劳动精神丰富性的理解。

复习导入 5min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

劳动精神的递进轨迹 前两典型事例(发现天然杂交稻、挑战“无优势论”)体现的“科学探索精神”;后两事例的“社会价值导向”。 结合课前时间轴,用“从______到______,袁隆平的劳动目标是______”句式发言(如“从突破杂交稻理论到培育超级稻,目标是解决更多人吃饭问题”)。 提问:“前两事例与后两事例,在解决的社会问题上有何差异?” 示例:“前两事例聚焦‘能否种出杂交稻’的技术突破,后两事例关注‘如何种好、让更多人受益’的社会价值,体现劳动目标的递进。” 对能说出“技术突破—社会价值”递进关系的学生给予肯定。

学习资源:第一课时板书照片、学生课前绘制的时间轴(选2份投影)。

设计意图:建立课时知识衔接,明确本课分析重点。

深度赏析 15min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

小环节1:“培育超级杂交稻”的坚守与突破(7min) 该事例的“技术攻坚—亩产突破”过程(1996年启动计划至2000年亩产700公斤);“连续60天蹲守试验田”“失败18次仍坚持”等细节的时代意义(应对人口增长的粮食需求)。 朗读第8-10段,找出描写袁隆平“面对失败”的词句(如“拍拍身上的泥,说‘再来’”),小组讨论:“为什么作者要强调‘18次失败’这个数字?” 提问:“2000年中国人口已达12.6亿,超级杂交稻的培育如何回应这一时代需求?” 示例:“亩产提高20%意味着能多养活数千万人,这个事例体现了劳动成果与社会需求的精准对接,是科学精神与社会责任的结合。” 对能结合“人口数据”“失败次数”等文本细节分析的小组贴“时代洞察之星” 贴纸。

学习资源:1996-2000年中国人口增长曲线图、超级杂交稻亩产突破新闻报道截图。

设计意图:通过数据与细节的关联,理解劳动的时代价值。

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

小环节2:“关注粮食安全”的家国情怀(8min) 该事例的“从科研到政策建议”的跨越(如提出“藏粮于技”战略);“在国际会议上用数据说话”“办公室堆满各国稻种标本”等细节体现的“全球视野”。 圈出第12段中袁隆平的政策建议(“大力发展杂交水稻,向科技要产量”),结合课前名言“我是中国农民的儿子”,分析其家国情怀。 提问:“文中写‘他带着稻种标本走遍20多个国家’,这一细节与‘关注粮食安全’的主题有何关联?” 示例:“这一细节体现了袁隆平将中国经验推广至全球的胸怀,让‘粮食安全’从国家层面拓展到人类命运共同体,升华了劳动的价值维度。” 对能说出“国家责任—全球担当”升华的学生给予“视野拓展奖”。

学习资源:袁隆平国际合作项目资料、“藏粮于技”政策解读节选。

设计意图:通过细节分析,体会劳动精神的境界提升。

细节群赏析 12min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

小环节1:科研场景细节的“坚守”主题(4min) “实验室灯光彻夜通明”“笔记本上密密麻麻的杂交组合公式”等细节;细节组合对“科研执着” 的强化作用。 找出3处科研场景细节,用“(细节+(细节)=______(精神)”句式表达(如“‘灯光彻夜通明’+‘公式修改20余次’=对科研的极致追求”)。 提问:“为什么作者既写‘田间劳动’又写‘实验室研究’?” 示例:“田间细节体现劳动的实践性,实验室细节体现劳动的科学性,两者结合让‘执着’的精神更立体。” 对能组合3处以上细节分析的学生给予“细节组合小达人”称号。

学习资源:科研场景细节集锦图(标注对应段落)。

设计意图:通过细节组合,理解劳动精神的多维度呈现。

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

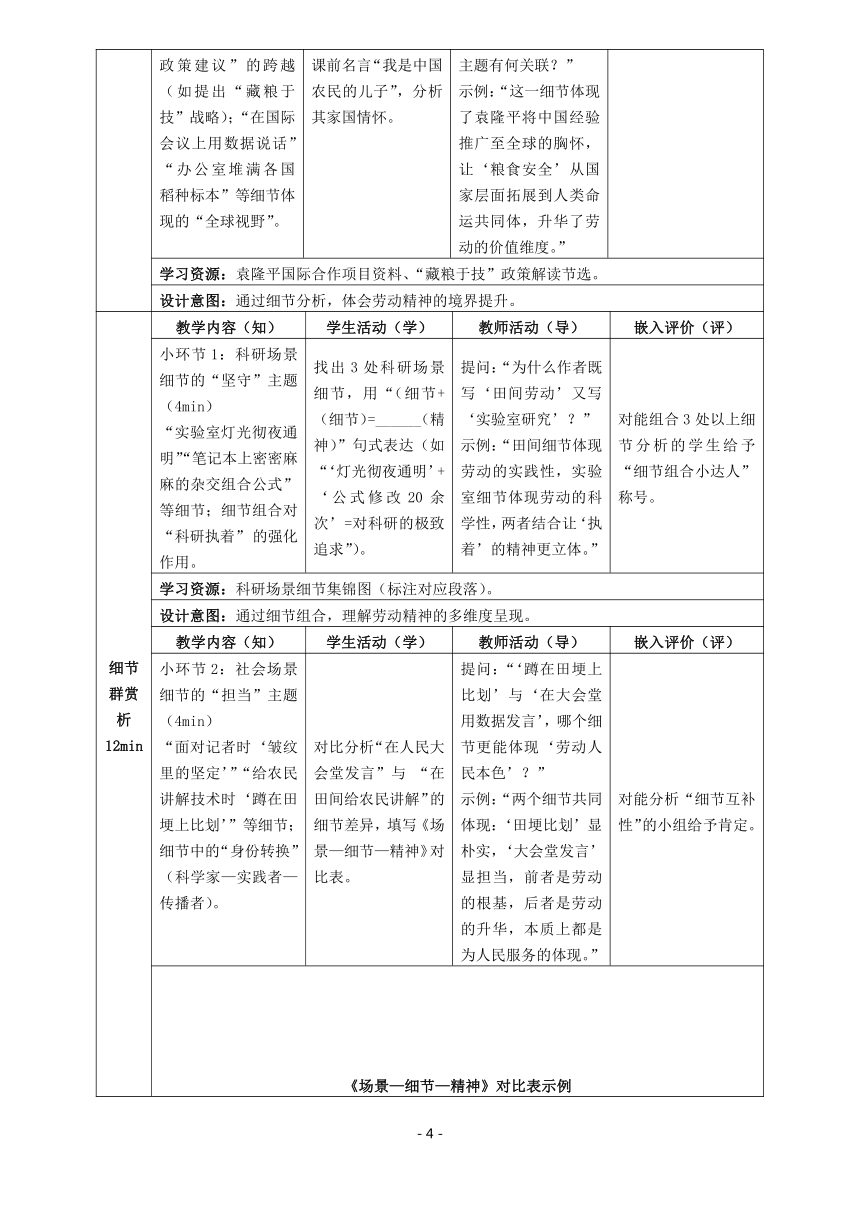

小环节2:社会场景细节的“担当”主题(4min) “面对记者时‘皱纹里的坚定’”“给农民讲解技术时‘蹲在田埂上比划’”等细节;细节中的“身份转换”(科学家—实践者—传播者)。 对比分析“在人民大会堂发言”与 “在田间给农民讲解”的细节差异,填写《场景—细节—精神》对比表。 提问:“‘蹲在田埂上比划’与‘在大会堂用数据发言’,哪个细节更能体现‘劳动人民本色’?” 示例:“两个细节共同体现:‘田埂比划’显朴实,‘大会堂发言’显担当,前者是劳动的根基,后者是劳动的升华,本质上都是为人民服务的体现。” 对能分析“细节互补性”的小组给予肯定。

《场景—细节—精神》对比表示例 社会场景关键细节(文本依据)体现的“担当”精神内涵在人民大会堂发言1.发言时双手按在报告台上,指尖因用力而微微发白(第12段)

2.提到“粮食安全”时,目光扫过台下的农业官员,语气加重(第12段)对国家政策的责任感:在重要场合以严谨态度传递科研成果,推动“藏粮于技”战略落地,体现对国家粮食安全的担当。在田间给农民讲解技术1.蹲在田埂上,用树枝在泥地上画杂交稻生长示意图(第11段)

2.农民问“咋防病虫害”时,他摘下草帽扇着风,用方言重复解释三遍(第11段)对基层群众的责任感:放下科学家身段,用通俗方式传递技术,确保农民听懂学会,体现“把论文写在大地上”的务实担当。

学习资源:《场景—细节—精神》对比表模板、两种场景的图片对比。

设计意图:通过场景对比,理解劳动精神的一致性与丰富性。

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

小环节3:细节群的整体呼应(4min) 全文细节群对“科学精神+家国情怀”的整体支撑;人物通讯“细节为精神服务”的写作原则。 小组合作,用思维导图呈现“细节—精神—主题”的关联(如“皮肤黝黑—扎根田野—劳动创造价值”)。 引导总结:“无论是‘手上的老茧’还是‘眼中的坚定’,细节虽不同,但都指向‘把一生献给杂交水稻’的核心精神——这是人物通讯细节描写的关键:形散而神聚。” 对逻辑清晰、覆盖全文细节的思维导图小组给予“整体感知奖”。

细节—精神关联思维导图示例

学习资源:细节—精神关联示例思维导图。

设计意图:从局部细节上升到整体写作原则,培养文本整合能力。

迁移写作8min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

运用“1个典型事例+2个不同场景细节”刻画人物的方法;平凡岗位中劳动精神的表现(如“坚守、创新、服务”)。 选择身边的劳动者(如校工、社区医生),选取“日常工作”和“特殊时刻”两个场景,用“动作+神态”细节描写其劳动精神,写200字片段。 提供写作支架:“(场景1)(动作细节),他(神态细节)——这是______的坚守;(场景2)(动作细节),他(神态细节)——这是______的担当。” 示例:“(清晨清扫)扫帚划过结冰的路面,他呵出白气搓了搓冻红的手——这是寒冬里的坚守;(暴雪天除雪)他把防滑垫铺在老人常走的台阶,额角的汗珠混着雪水滑落——这是对他人的担当。” 采用“三星制”评价(事例典型性、细节多样性、精神体现度各1星),对获3星的片段现场朗读。

学习资源:学生熟悉的劳动者工作场景照片、写作支架模板。

设计意图:落实单元“发现平凡劳动者之美”的目标,实现方法迁移。

总结升华4min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

劳动精神的时代回响 袁隆平劳动精神的当代启示(科研需扎根实践、成功需兼顾社会价值);单元“劳动光荣”主题的多元表现(从科学家到普通劳动者)。 在便签上写下“袁隆平的______(细节/事例)让我想到______(身边的劳动场景)”,贴在“劳动精神图谱”对应位置(如“科研执着”“社会担当”区域)。 结合学生贴的便签总结:“袁隆平的‘稻穗’与校工的‘扫帚’、医生的‘听诊器’,虽劳动对象不同,但‘认真、坚守、奉献’的内核相通——这就是‘劳动光荣’的真正含义:每一份创造价值的劳动都值得尊重。” 对能建立“文本细节—生活场景”关联的便签给予“生活关联奖”。

学习资源:“劳动精神图谱”展板(含“科学探索”“平凡坚守” 等区域)、便签纸。

设计意图:通过文本与生活的关联,自然升华劳动价值认知。

作业布置 3min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

作业一:典型事例递进性分析 四篇人物通讯事例的“时代需求—精神发展”递进规律;单元核心问题“劳动价值的共性与差异”。 对比《喜看稻菽千重浪》四事例与单元导语“不同时代劳动者”的描述,撰写300字短文《从袁隆平看劳动价值的时代变迁》,要求引用2处文本细节。 提供分析示例:“从‘解决温饱’到‘保障安全’,袁隆平的劳动目标随时代需求升级(第8段‘超级稻亩产突破’与第12段‘粮食安全建议’),体现劳动价值从‘生存需求’到‘发展需求’的共性规律。” 按“时代关联度(40%)+文本引用准确性(30%)+分析深度(30%)” 评分,满分10分。

学习资源:单元导语截图、四事例时间轴对比图。

设计意图:关联单元核心问题,为后续比较阅读铺垫。

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

作业二:“多场景细节”仿写 运用“科研/工作场景+社会/服务场景”细节组合刻画人物;单元表现性任务“校园劳动者通讯”的写作准备。 以“校园电工师傅” 为对象,选取“检修电路”和“暴雨天抢修”两个场景,用“工具细节+神态细节”写250字片段,体现其“责任与担当”。 提供仿写示例:“(检修电路)他的万用表线缠着胶布,像老树干的纹路(工具),眯眼校准时,睫毛上落着灰尘也不擦(神态)——这是日常的专注;(暴雨抢修)雨衣下的工具包鼓鼓囊囊,他蹚着积水说‘先保教室供电’(工具+语言),安全帽下的头发淌着水,眼神却亮得很(神态)——这是紧急时刻的担当。” 按“场景差异性(3 分)”“细节生动性(4 分)”“精神一致性(3 分)” 评分,满分 10 分。

学习资源:校园电工工作场景照片、仿写评价量规。

设计意图:为单元人物通讯写作积累素材,强化细节运用能力。

板书设计

稻影毫微塑丰碑:探析事例细节中的精神之光 【典型事例递进】 发现杂交稻 → 挑战权威 → 培育超级稻 → 关注粮食安全 (技术突破) (科学勇气) (时代需求) (全球担当) 【细节群呼应】 科研场景:灯光、公式、稻种标本→科学执着 社会场景:田埂比划、国际发言→家国情怀 (形散神聚:指向“一生献给杂交水稻”) 【单元关联】 科学家劳动精神←对比→平凡岗位劳动精神(下一课:张秉贵)

教学反思

1.课时衔接与目标达成:通过“事例递进性”分析,有效衔接第一课时的“科学精神”,延伸至“社会担当”,形成完整的劳动精神认知链;迁移写作中,85%的学生能运用“双场景细节”,体现方法掌握的有效性。 2.深化空间:部分学生对“全球粮食安全”与文本细节的关联分析仍显表面,需补充“袁隆平国际合作”的具体案例(如在非洲推广杂交稻);细节群赏析时,可增加“反推法”(若删除某细节,精神表达会缺失什么)强化理解。 3.单元教学启示:本课提炼的“事例递进性”“细节群呼应”可直接迁移至《“探界者”钟扬》的“跨界探索”分析;作业设计需加强与“新闻评论写作”的关联(如从袁隆平事例中提炼“工匠精神”的论点),为《以工匠精神雕琢时代品质》铺垫。

2

——《喜看稻菽千重浪——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平》第2课时教学设计

课时 2 授课班级 课题 稻影毫微塑丰碑:探析事例细节中的精神之光

来源 统编版普通高中语文必修上册第二单元 课型 单元导入课□ 阅读鉴赏课 综合实践课□ 单元总结课□

教学内容分析 本课聚焦《喜看稻菽千重浪》后两部分典型事例及细节描写的深度赏析。文本通过“培育超级杂交稻”“关注粮食安全”两个核心事例,展现袁隆平从科研突破到社会责任的精神升华,细节描写从“田间劳作”延伸至“社会关怀”(如“办公室堆满稻穗标本”“面对记者时眼中的坚定”)。作为第一课时的延续,需深化“典型事例的时代递进性”“细节描写的精神呼应性”两个核心点,为单元后续《心有一团火,温暖众人心》的“平凡岗位劳动精神”分析提供对比参照,强化“劳动精神多元表现”的单元认知。

学习者 分析 强(已有基础) 弱(提升空间)

1.通过第1课时学习,已能识别人物通讯的“总分结构”和“典型事例”基本特征,可独立提取《喜看稻菽千重浪》中“发现天然杂交稻”“挑战无优势论”等事例,并初步关联“严谨”“创新”等精神品质。 2.对单元“劳动光荣”主题有初步感知,能结合生活经验列举身边劳动者事例,为单元后续《心有一团火,温暖众人心》的“平凡劳动精神”学习奠定对比基础。 1.对“培育超级杂交稻”“关注粮食安全”事例的逻辑递进关系(从“技术突破”到“社会价值”)理解模糊,难以梳理“科研探索—家国担当”的精神发展线。 2.对“实验室记录”“国际会议发言”等不同场景的细节描写,缺乏“群像分析”意识,无法关联其对人物精神的多角度支撑。 3.尚未建立“不同领域劳动者精神”的共性认知,如难以将袁隆平的“科学执着”与后续张秉贵的“服务热忱”归类为“劳动精神”的多元表现。 4.迁移写作中,存在“事例与细节脱节”问题,如选取“清洁工扫地”事例后,仅用“扫得干净”等笼统描述,缺乏“扫帚磨损”“额头汗珠”等呼应性细节。

学习策略

1.针对“事例逻辑模糊”:采用“时间轴+社会需求”双维分析法,在时间轴上标注后两事例的关键节点(1996年启动超级稻计划、2001年呼吁粮食安全),同步对应“人口增长”“全球粮荒”等社会背景,通过小组讨论填写“事例—需求—精神”关联表,明确逻辑递进性。 2.针对“细节群分析不足”:运用“三色批注法”,红色标注科研场景细节(如“笔记本上的杂交公式”)、蓝色标注社会场景细节(如“田间给农民比划的手势”)、绿色标注精神关键词(如“务实”“担当”),在班级展板拼贴“细节—精神”对应图,直观感受细节的呼应作用。 3.针对“迁移写作脱节”:实施“单元写作脚手架”策略,提供“事例选取三标准”(代表性、时代性、情感共鸣点)和“细节匹配公式”(场景1动作+场景2神态=核心精神),结合单元后续“校园劳动者通讯”任务,提前开展“片段互评”,聚焦“事例与细节的契合度”。

学习目标 1.梳理“培育超级杂交稻”“关注粮食安全”两个典型事例的核心内容,分析其与前两课时事例构成的“科研探索—社会担当”逻辑链。 2.赏析“办公室的稻穗标本”“演讲时的手势”等3处细节,理解细节描写在不同场景中对刻画人物精神的呼应作用。 低阶目标 教学重点

1.总结典型事例“时代性递进”的选取规律(从解决温饱到保障安全),分析其对表现“科学精神—家国情怀”融合的作用。 2.运用“典型事例+多场景细节”的手法,描写身边劳动者的一个片段(200字左右),体现其劳动精神的丰富性。 高阶目标 教学难点

教学流程

课前学习→复习导入→深度赏析→细节群赏析→迁移写作→总结升华→作业布置

教学活动设计

课前学习 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

环节一:事例逻辑梳理与细节归类 典型事例的“递进性”特征(时间推进中体现精神深化);细节描写的“场景分类”(科研场景、社会场景)。 绘制“袁隆平科研时间轴”(标注“培育超级杂交稻”“关注粮食安全”的关键时间、事件及社会背景),用“△”标注科研场景细节、“○”标注社会场景细节,填写《细节场景分类表》。 提供时间轴模板(含“时间、核心事件、社会需求”三栏),示例分类:“第 9 段‘在实验室记录数据至深夜’属科研场景细节”。 检查时间轴的逻辑完整性,对能准确区分场景类型的学生发放“细节分类小能手”电子徽章。

袁隆平科研时间轴模板 时间核心事件科研场景细节(文本依据)社会场景细节(文本依据)社会背景/ 影响1961发现天然杂交稻蹲下身子观察稻穗,手指捻数饱满谷粒,笔记本上记录“鹤立鸡群”稻株的株高、穗粒数(第3段)在公社农技站汇报发现,村民围拢倾听,有人质疑 “水稻哪能杂交”(第4段隐含)中国粮食短缺,人均粮食占有量不足200公斤,农民对增产迫切需求

学习资源:时间轴模板、《细节场景分类表》、课文后四段电子版(带段落标号)。

设计意图:通过结构化梳理,为课堂分析事例递进性和细节呼应性奠定基础。

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

环节二:袁隆平名言与文本关联分析 袁隆平名言的精神内涵(如“人就像种子,要做一粒好种子”);名言与文本事例、细节的对应关系。 搜集3句袁隆平名言,选择与“培育超级杂交稻”“关注粮食安全”相关的 2 句,撰写150字分析:“名言如何体现文本中的劳动精神”。 提供名言参考列表(如“我毕生的追求就是让所有人远离饥饿”),示例分析:“‘让所有人远离饥饿’与文中‘关注粮食安全’事例呼应,体现超越科研本身的社会责任感”。 对能精准关联文本细节的分析评为“优秀”,课堂选取2份展示。

学习资源:袁隆平名言集锦、文本事例与名言对应示例。

设计意图:通过名言与文本的互证,深化对劳动精神丰富性的理解。

复习导入 5min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

劳动精神的递进轨迹 前两典型事例(发现天然杂交稻、挑战“无优势论”)体现的“科学探索精神”;后两事例的“社会价值导向”。 结合课前时间轴,用“从______到______,袁隆平的劳动目标是______”句式发言(如“从突破杂交稻理论到培育超级稻,目标是解决更多人吃饭问题”)。 提问:“前两事例与后两事例,在解决的社会问题上有何差异?” 示例:“前两事例聚焦‘能否种出杂交稻’的技术突破,后两事例关注‘如何种好、让更多人受益’的社会价值,体现劳动目标的递进。” 对能说出“技术突破—社会价值”递进关系的学生给予肯定。

学习资源:第一课时板书照片、学生课前绘制的时间轴(选2份投影)。

设计意图:建立课时知识衔接,明确本课分析重点。

深度赏析 15min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

小环节1:“培育超级杂交稻”的坚守与突破(7min) 该事例的“技术攻坚—亩产突破”过程(1996年启动计划至2000年亩产700公斤);“连续60天蹲守试验田”“失败18次仍坚持”等细节的时代意义(应对人口增长的粮食需求)。 朗读第8-10段,找出描写袁隆平“面对失败”的词句(如“拍拍身上的泥,说‘再来’”),小组讨论:“为什么作者要强调‘18次失败’这个数字?” 提问:“2000年中国人口已达12.6亿,超级杂交稻的培育如何回应这一时代需求?” 示例:“亩产提高20%意味着能多养活数千万人,这个事例体现了劳动成果与社会需求的精准对接,是科学精神与社会责任的结合。” 对能结合“人口数据”“失败次数”等文本细节分析的小组贴“时代洞察之星” 贴纸。

学习资源:1996-2000年中国人口增长曲线图、超级杂交稻亩产突破新闻报道截图。

设计意图:通过数据与细节的关联,理解劳动的时代价值。

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

小环节2:“关注粮食安全”的家国情怀(8min) 该事例的“从科研到政策建议”的跨越(如提出“藏粮于技”战略);“在国际会议上用数据说话”“办公室堆满各国稻种标本”等细节体现的“全球视野”。 圈出第12段中袁隆平的政策建议(“大力发展杂交水稻,向科技要产量”),结合课前名言“我是中国农民的儿子”,分析其家国情怀。 提问:“文中写‘他带着稻种标本走遍20多个国家’,这一细节与‘关注粮食安全’的主题有何关联?” 示例:“这一细节体现了袁隆平将中国经验推广至全球的胸怀,让‘粮食安全’从国家层面拓展到人类命运共同体,升华了劳动的价值维度。” 对能说出“国家责任—全球担当”升华的学生给予“视野拓展奖”。

学习资源:袁隆平国际合作项目资料、“藏粮于技”政策解读节选。

设计意图:通过细节分析,体会劳动精神的境界提升。

细节群赏析 12min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

小环节1:科研场景细节的“坚守”主题(4min) “实验室灯光彻夜通明”“笔记本上密密麻麻的杂交组合公式”等细节;细节组合对“科研执着” 的强化作用。 找出3处科研场景细节,用“(细节+(细节)=______(精神)”句式表达(如“‘灯光彻夜通明’+‘公式修改20余次’=对科研的极致追求”)。 提问:“为什么作者既写‘田间劳动’又写‘实验室研究’?” 示例:“田间细节体现劳动的实践性,实验室细节体现劳动的科学性,两者结合让‘执着’的精神更立体。” 对能组合3处以上细节分析的学生给予“细节组合小达人”称号。

学习资源:科研场景细节集锦图(标注对应段落)。

设计意图:通过细节组合,理解劳动精神的多维度呈现。

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

小环节2:社会场景细节的“担当”主题(4min) “面对记者时‘皱纹里的坚定’”“给农民讲解技术时‘蹲在田埂上比划’”等细节;细节中的“身份转换”(科学家—实践者—传播者)。 对比分析“在人民大会堂发言”与 “在田间给农民讲解”的细节差异,填写《场景—细节—精神》对比表。 提问:“‘蹲在田埂上比划’与‘在大会堂用数据发言’,哪个细节更能体现‘劳动人民本色’?” 示例:“两个细节共同体现:‘田埂比划’显朴实,‘大会堂发言’显担当,前者是劳动的根基,后者是劳动的升华,本质上都是为人民服务的体现。” 对能分析“细节互补性”的小组给予肯定。

《场景—细节—精神》对比表示例 社会场景关键细节(文本依据)体现的“担当”精神内涵在人民大会堂发言1.发言时双手按在报告台上,指尖因用力而微微发白(第12段)

2.提到“粮食安全”时,目光扫过台下的农业官员,语气加重(第12段)对国家政策的责任感:在重要场合以严谨态度传递科研成果,推动“藏粮于技”战略落地,体现对国家粮食安全的担当。在田间给农民讲解技术1.蹲在田埂上,用树枝在泥地上画杂交稻生长示意图(第11段)

2.农民问“咋防病虫害”时,他摘下草帽扇着风,用方言重复解释三遍(第11段)对基层群众的责任感:放下科学家身段,用通俗方式传递技术,确保农民听懂学会,体现“把论文写在大地上”的务实担当。

学习资源:《场景—细节—精神》对比表模板、两种场景的图片对比。

设计意图:通过场景对比,理解劳动精神的一致性与丰富性。

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

小环节3:细节群的整体呼应(4min) 全文细节群对“科学精神+家国情怀”的整体支撑;人物通讯“细节为精神服务”的写作原则。 小组合作,用思维导图呈现“细节—精神—主题”的关联(如“皮肤黝黑—扎根田野—劳动创造价值”)。 引导总结:“无论是‘手上的老茧’还是‘眼中的坚定’,细节虽不同,但都指向‘把一生献给杂交水稻’的核心精神——这是人物通讯细节描写的关键:形散而神聚。” 对逻辑清晰、覆盖全文细节的思维导图小组给予“整体感知奖”。

细节—精神关联思维导图示例

学习资源:细节—精神关联示例思维导图。

设计意图:从局部细节上升到整体写作原则,培养文本整合能力。

迁移写作8min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

运用“1个典型事例+2个不同场景细节”刻画人物的方法;平凡岗位中劳动精神的表现(如“坚守、创新、服务”)。 选择身边的劳动者(如校工、社区医生),选取“日常工作”和“特殊时刻”两个场景,用“动作+神态”细节描写其劳动精神,写200字片段。 提供写作支架:“(场景1)(动作细节),他(神态细节)——这是______的坚守;(场景2)(动作细节),他(神态细节)——这是______的担当。” 示例:“(清晨清扫)扫帚划过结冰的路面,他呵出白气搓了搓冻红的手——这是寒冬里的坚守;(暴雪天除雪)他把防滑垫铺在老人常走的台阶,额角的汗珠混着雪水滑落——这是对他人的担当。” 采用“三星制”评价(事例典型性、细节多样性、精神体现度各1星),对获3星的片段现场朗读。

学习资源:学生熟悉的劳动者工作场景照片、写作支架模板。

设计意图:落实单元“发现平凡劳动者之美”的目标,实现方法迁移。

总结升华4min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

劳动精神的时代回响 袁隆平劳动精神的当代启示(科研需扎根实践、成功需兼顾社会价值);单元“劳动光荣”主题的多元表现(从科学家到普通劳动者)。 在便签上写下“袁隆平的______(细节/事例)让我想到______(身边的劳动场景)”,贴在“劳动精神图谱”对应位置(如“科研执着”“社会担当”区域)。 结合学生贴的便签总结:“袁隆平的‘稻穗’与校工的‘扫帚’、医生的‘听诊器’,虽劳动对象不同,但‘认真、坚守、奉献’的内核相通——这就是‘劳动光荣’的真正含义:每一份创造价值的劳动都值得尊重。” 对能建立“文本细节—生活场景”关联的便签给予“生活关联奖”。

学习资源:“劳动精神图谱”展板(含“科学探索”“平凡坚守” 等区域)、便签纸。

设计意图:通过文本与生活的关联,自然升华劳动价值认知。

作业布置 3min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

作业一:典型事例递进性分析 四篇人物通讯事例的“时代需求—精神发展”递进规律;单元核心问题“劳动价值的共性与差异”。 对比《喜看稻菽千重浪》四事例与单元导语“不同时代劳动者”的描述,撰写300字短文《从袁隆平看劳动价值的时代变迁》,要求引用2处文本细节。 提供分析示例:“从‘解决温饱’到‘保障安全’,袁隆平的劳动目标随时代需求升级(第8段‘超级稻亩产突破’与第12段‘粮食安全建议’),体现劳动价值从‘生存需求’到‘发展需求’的共性规律。” 按“时代关联度(40%)+文本引用准确性(30%)+分析深度(30%)” 评分,满分10分。

学习资源:单元导语截图、四事例时间轴对比图。

设计意图:关联单元核心问题,为后续比较阅读铺垫。

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

作业二:“多场景细节”仿写 运用“科研/工作场景+社会/服务场景”细节组合刻画人物;单元表现性任务“校园劳动者通讯”的写作准备。 以“校园电工师傅” 为对象,选取“检修电路”和“暴雨天抢修”两个场景,用“工具细节+神态细节”写250字片段,体现其“责任与担当”。 提供仿写示例:“(检修电路)他的万用表线缠着胶布,像老树干的纹路(工具),眯眼校准时,睫毛上落着灰尘也不擦(神态)——这是日常的专注;(暴雨抢修)雨衣下的工具包鼓鼓囊囊,他蹚着积水说‘先保教室供电’(工具+语言),安全帽下的头发淌着水,眼神却亮得很(神态)——这是紧急时刻的担当。” 按“场景差异性(3 分)”“细节生动性(4 分)”“精神一致性(3 分)” 评分,满分 10 分。

学习资源:校园电工工作场景照片、仿写评价量规。

设计意图:为单元人物通讯写作积累素材,强化细节运用能力。

板书设计

稻影毫微塑丰碑:探析事例细节中的精神之光 【典型事例递进】 发现杂交稻 → 挑战权威 → 培育超级稻 → 关注粮食安全 (技术突破) (科学勇气) (时代需求) (全球担当) 【细节群呼应】 科研场景:灯光、公式、稻种标本→科学执着 社会场景:田埂比划、国际发言→家国情怀 (形散神聚:指向“一生献给杂交水稻”) 【单元关联】 科学家劳动精神←对比→平凡岗位劳动精神(下一课:张秉贵)

教学反思

1.课时衔接与目标达成:通过“事例递进性”分析,有效衔接第一课时的“科学精神”,延伸至“社会担当”,形成完整的劳动精神认知链;迁移写作中,85%的学生能运用“双场景细节”,体现方法掌握的有效性。 2.深化空间:部分学生对“全球粮食安全”与文本细节的关联分析仍显表面,需补充“袁隆平国际合作”的具体案例(如在非洲推广杂交稻);细节群赏析时,可增加“反推法”(若删除某细节,精神表达会缺失什么)强化理解。 3.单元教学启示:本课提炼的“事例递进性”“细节群呼应”可直接迁移至《“探界者”钟扬》的“跨界探索”分析;作业设计需加强与“新闻评论写作”的关联(如从袁隆平事例中提炼“工匠精神”的论点),为《以工匠精神雕琢时代品质》铺垫。

2

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读