九年级上册期末复习之文言文阅读(含答案)

文档属性

| 名称 | 九年级上册期末复习之文言文阅读(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 366.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-31 15:30:19 | ||

图片预览

文档简介

九年级上册文言文期末复习

(一)

【甲】天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

(节选自《得道多助,失道寡助》)

【乙】故推恩足以保四海,不推恩无以保妻子。古之人所以大过人者无他焉,善推其所为而已矣。今王发政施仁,使天下仕者皆欲立于王之朝,耕者皆欲耕于王之野,商贾皆欲藏于王之市,行旅皆欲出于王之涂,天下之欲疾其君者皆欲赴愬于王。其若是,孰能御之

(节选自《孟子·梁惠王上》)

1.解释下列加点词语的意思。

(1)委而去之 委: (2)寡助之至 之:

(3)不推恩无以保妻子 妻子: (4)其若是 是:

2.用现代汉语写出下列句子的意思。

(1)故君子有不战,战必胜矣。

(2)古之人所以大过人者无他焉,善推其所为而已矣。

3.【甲】【乙】两文都阐述了什么观点 在论证方法上又有什么相同之处 请结合文章内容加以简析。

(一)答案:

(1)放弃 (2)到 (3)妻子儿女 (4)这,这样

2.(1)所以,能行仁政的君主不战则已,战就一定能胜利。

(2)古代的圣贤之所以能远远超过一般人,没有别的什么,不过是善于推广他们的好行为罢了。

3.都阐述了统治者应施行仁政的观点。 在论证方法上,都运用了对比论证的方法,【甲】文指出“寡助之至”会众叛亲离,而“多助之至”则天下归顺。一反一正,对比鲜明。 【乙】文指出,推恩能“保四海”,不推恩不能“保妻子”,一正一反,对比鲜明。

【乙】文参考译文:所以,推广恩德足以安定天下,不推广恩德连自己的妻子儿女都保不了。古代的圣贤之所以能远远超过一般人,没有别的什么,不过是善于推广他们的好行为罢了。现在大王若能施行仁政,使得天下入仕的人都愿在大王的朝廷中任职,耕田的人都愿在大王的土地上耕种,商贩都愿到大王的集市上交易,旅客都愿到大王的道路上行走,天下对自己的君主感到不满意的人都愿来投奔大王。要是如此的话,什么力量能遏止呢

二、

【甲】崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。是日更定矣,余拏一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白,湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥,舟中人两三粒而已。

到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。见余大喜曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。余强饮三大白而别。问其姓氏,是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者!”

(张岱《湖心亭看雪》)

【乙】林逋,字君复,杭州钱塘人。少孤,力学,不为章句。性恬淡好古,弗趋荣利,家贫衣食不足,晏如也。初,放游江、淮间,久之,归杭州,结庐西湖之孤山,二十年足不及城市。逋善行书,喜为诗,其词澄淡峭特,多奇句。既就,随辄弃之。或谓:“何不录以示后世 ”逋曰:“吾方晦迹①林壑,且不欲以诗名一时,况后世乎!”然好事者往往窃记之,今所传尚三百余篇。

(节选自《宋史·林逋传》)

【注释】①晦迹:隐居。

1.解释下列句中加点的词。

(1)余拏一小舟 拏: (2)是金陵人,客此 客:

(3)久之,归杭州 归: (4)既就 就:

2.把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。

(2)然好事者往往窃记之,今所传尚三百余篇。

3.林逋和张岱的志趣是否相同 请结合【甲】【乙】两文简述你的观点和理由。

二、参考答案:

1.(1)撑(船) (2)客居 (3)回 (4)完成

2.(1)湖上冰花周围弥漫着白汽,天与云与山与水,浑然一体,白茫茫一片。

(2)但是好事的人往往私下记录诗句,现在流传的还有三百多篇。

3.两人志趣相同 。 林逋隐居孤山,“喜为诗”“多奇句”,却“不欲以诗名世”;张岱寓居西湖,大雪三日后,独往湖心亭看夜雪 ,这都表现了他们恬然自适、淡泊名利、高洁傲岸、遗世独立的志趣

【乙】文参考译文:林逋,字君复,杭州钱塘县人。幼年丧父,致力求学,不为句读训诂之学。性情恬淡好古,不追求荣誉利益,家里贫穷衣食不足,心安理得。起初外出游览长江、淮河流域之间,很长时间才返回杭州,在西湖孤山构屋居住,二十年脚不踏及城市。林逋善写行书,喜欢作诗,他的诗澄清通彻雄健独特,多有奇句。已经写完稿,随即就丢弃。有人说“为什么不录下以示后世 ”林逋说:“我正隐居山林沟壑,尚且不想以诗闻名一时,何况后世呢!”但是好事的人往往私下记录诗句,现在流传的还有三百多篇。

三、

【甲】余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道。又患无硕师名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。

(《节选自《送东阳马生序》)

【乙】郑玄以山东无足问者,乃西入关,因涿郡①卢植,事扶风②马融。融门徒四百余人,升堂进者五十余生。融素骄贵,玄在门下,三年不得见,乃使高业弟子传授于玄。玄日夜寻诵,未尝怠倦。会融集请生考论图纬③,闻玄善算,乃召见于楼上。玄因从质诸疑义,问毕辞归。融喟然谓门人曰:“郑生今去,吾道东矣!”玄自游学,十余年乃归乡里。家贫,客耕东菜,学徒相随已数百千人。

(节选自《后汉书·郑玄传》)

【注释】①涿郡:郡名。②扶风:郡名。③图纬:专论占验术数的书。

1.解释下面句子中加点词。

(1)每假借于藏书之家 假借: (2)又患无硕师名人与游 患:

(3)融素骄贵 素: (4)会融集诸生考论图纬 会:

2.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)既加冠,益慕圣贤之道。

(2)闻玄善算,乃召见于楼上。

3.宋濂与郑玄在求师中都遇到了无师之难,他们是如何克服的 请简要概括。

三、参考答案

1.(1)借 (2)担心,害怕 (3)平时,平常 (4)适逢,正赶上

2.(1)成年以后,(我)更加仰慕古代圣贤的学说。

(2)听说郑玄善于计算,于是在楼上召见他。

3.宋濂到百里外“执经叩问”,态度恭顺,礼节周到,坚持求教;郑玄西行入关,经人介绍从师马融,跟随“高业弟子”求学,抓住机会向马融求教。(意思对即可)

四、

【甲】从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽。似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

(节选自柳宗元《小石潭记》)

【乙】唐高骈始凿新渠,缭出府城之北,然犹合于旧渚。渚者,合江故亭,唐人宴饯之地,名士题诗往往在焉。久第①不治,余始命葺之,以为船官治事之所。俯而观水,沧波修阔,渺然数里之远,东山翠麓,与烟林篁竹,列峙于其前。鸣濑②抑扬,鸥鸟上下。商舟渔艇,错落游衍。春朝秋夕置酒其上,亦一府之佳观也。

既而主吏请记其事,余以为蜀田仰成官渎③,不为塘埭以居水,故陂湖潢漾之胜,比他方为少。倘能悉知潴水④之利,则蒲鱼菱芡之饶,固不减于蹲鸱⑤之助。古之人多因事以为饰,俾其得地之利,又从而有观游之乐,岂不美哉 兹或可书以视后,盖因合江而发之。

(节选自吕大防《合江亭记》)

【注释】①萧:fú,道路上杂草太多,不便走。②濑:激水。③官渎:官方修建的水渠。④潴水:蓄水。⑤蹲鸱:植物名,俗称芋头。

1.解释下列加点词的意思。

(1)俶尔远逝 远: (2)凄神寒骨 凄:

(3)余始命葺之 葺: (4)沧波修阔 修:

2.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)其岸势犬牙差互,不可知其源。

(2)又从而有观游之乐,岂不美哉

3.两文在写水时都善于抓住水的特点。【甲】文中“ ”从正面突出了潭水清澈的特点;【乙】文中“ ”突出了合江亭水流湍急的特点。(用原文中的句子或词语填空)

4.说说两文中作者所表达的情感有何不同。

四、参考答案:

1.(1)向远处 (2)使……凄凉 (3)修理,修葺 (4)长

2.(1)两岸的形状像犬牙似的参差不齐,看不出溪水的源头在哪里。

(2)又能听从(我的建议)而有了观赏游玩的乐趣,难道不是一件美事吗

3. (下见小潭,)水尤清冽 鸣濑抑扬

4.【甲】文通过对小石潭优美的景色的描写,含蓄地抒发了作者被贬后无法排遣的忧伤凄苦的感情。 【乙】文通过描写了成都合江亭的美丽景色以及对兴修水利的利民意义进行了阐释,表达了作者对祖国河山的热爱和殷切的爱民之心。

【乙】文参考译文:唐朝高骈(做蜀郡太守)时开凿新渠,(使江水)环绕成都府城墙而后向北流动,但是,仍然与长江在旧河口交汇。这河口,就是合江旧亭(所在),这里是唐代时人们举行宴会或饯别的地方,当时名士的题诗在这里随处可见。然而现在这里杂草丛生,无人治理,我才下令将这里重新修葺,作为管理船只官员的办公之地。这里可以俯瞰江水,青色的波浪向远处荡去,越发宽广,望去依稀有好几里远。东边是满是翠绿树林的山麓,和水烟、树林、竹林并立在江水前。湍急的江水发出抑扬顿挫的鸣声,鸥鸟在江上飞上飞下。商船和渔船在江水错落游弋。春天的早晨或秋天的傍晚,在(合江亭上)摆下酒宴,也是成都府全城的美景啊。

不久,随行的属吏请求我记下这件事,我认为蜀郡的土地仰赖官渠,不修水塘和水坝来存蓄江水,所以河川湖泊之类的胜景比其他地方要少。假如这里的人能全部知晓蓄积江水的好处,那么这里蒲草、河鱼、菱角和芡实之类的丰饶,一定不少于芋头的收获。古时候的人大多将因循旧俗作为自己(无所作为)的掩饰,使这里的人既得土地之利,又能听从(我的建议)而有了观赏游玩的乐趣,难道不是一件美事吗 这或许可以书写下来给后人观看,大概因为是看到两江汇合的景色而有所感慨吧。

五、

【甲】予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯,朝晖夕阴,气象万千,此则岳阳楼之大观也,前人之述备矣。然则北通巫峡,南极潇湘,迁客骚人,多会于此,览物之情,得无异乎

若夫淫雨霏霏,连月不开,阴风怒号,浊浪排空,日星隐曜,山岳潜形,商旅不行,樯倾楫摧,薄暮冥冥,虎啸猿啼。登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。

(节选自范仲淹《岳阳楼记》)

【乙】登南昌滕王阁,赣大水西来注北,阁与水称,杰①然大观。然不若武昌黄鹤楼。虽水与滕王来去不殊②,而楼制工巧奇丽,立黄鹄矶上,且三面临水,又西对晴川楼、汉阳城为佳。总之又不如岳州岳阳楼。君山一发,洞庭万顷,水天一色,杳无际涯,非若滕王、黄鹤眼界③可指,故其胜为最,三楼皆西向,岳阳更雄。

(节选自王士性《广游志》)

【注释】①杰:高大。②殊:差别。③眼界:视力所能看到的范围。

1.请解释下列加点词的意思。

(1)前人之述备矣 备: (2)连月不开 开:

(3)虽水与滕王来去不殊 虽: (4)且三面临水 临:

2.把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)览物之情,得无异乎

(2)故其胜为最,三楼皆西向,岳阳更雄。

3.【甲】文“此则岳阳楼之大观也”中“大观”是指“ ”;【乙】文“杰然大观”中“大观”是指“ ”。(用文中原句填空)

4.【甲】【乙】两文都写到了岳阳楼,目的有什么不同

五、参考答案:

1.(1)详尽 (2)指天气放晴 (3)虽然 (4)对着(每空1分。意思对即可)

2.(1)看了自然景物而触发的感情,恐怕会有所不同吧

(2)所以岳阳楼的风景最好,三座楼都面向西,岳阳楼更加雄伟。(意思对即可)

3.衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯;朝晖夕阴,气象万千 赣大水西来注北,阁与水称

4.【甲】文目的不在岳阳楼本身,而是由岳阳楼引起下文,表达作者先忧后乐的政治抱负;【乙】文目的就在岳阳楼本身,意在突出岳阳楼景最美、楼最雄。(意思对即可)

【乙】文参考译文:登上南昌的滕王阁,赣江大水从西面而来流向北方,滕王阁与水相对,非常高大,雄伟壮观。然而却比不上武昌的黄鹤楼。虽然江水的走向与滕王阁没有差别,但是黄鹤楼楼体的建造工巧奇丽,立在黄鹄矶上,并且三面临水,又以对着晴川楼、汉阳城的西面那一面为最佳。总之黄鹤楼和滕王阁又都比不上岳州的岳阳楼。君山一点青,洞庭湖碧波万顷,水天一色,远远看上去无边无际,不像滕王阁和黄鹤楼,视力所能看到的范围就能看完,所以岳阳楼的风景最好,三座楼都面向西,岳阳楼更加雄伟。

六、

【甲】虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

(《虽有嘉肴》)

【乙】剑虽利,不厉不断;材虽美,不学不高。虽有旨酒嘉肴,不尝不知其旨;虽有善道,不学不达其功。故学然后知不足,教然后知不究。不足,故自愧而勉;不究,故尽师而熟。由此观之,则教学相长也。

(节选自《韩诗外传集释》)

1.解释下列加点词语的意思。

(1)不知其旨也 旨: (2)然后能自反也 自反:

(3)不厉不断 厉: (4)不学不达其功 功:

2.用现代汉语写出下列句子的意思。

(1)是故学然后知不足,教然后知困。

(2)不足,故自愧而勉;不究,故尽师而熟。

3.【甲】【乙】两文揭示了教与学怎样的关系 给了你怎样的启示

六、参考答案:

1. (1)味美 (2)自我反思 (3)磨砺 (4)功用

2.(1)因此,学习之后才知道自己的欠缺,教人之后才知道自己哪里理解得不透。

(2)发现自己的不足,就会自愧而努力学习;知道自己的研究不深,就会遍天下求师而弄透事理。

3.“教”和“学”是互相依存,互相促进的,“学”因“教”而日进,“教”因“学”而益深。启示:实践出真知;‘教’和‘学’息息相关。教学应该是相互沟通、相互启发、相互补充的过程,在这个过程中教师与学生分享彼此的思考、经验和知识;交流彼此的情感、体验与观念,丰富教学内容,求得新的发现。

【乙】文参考译文:剑刃虽然锐利,不磨就不能斩断他物;人的资质虽然聪颖,不认真学习,就不能提高修养。虽然有美酒佳肴,不亲口品尝,就不能知道它们的味美;虽然有正确的道理,不努力学习,就不能通达它们的功用。所以说,通过学习,然后才会发现自己的不足;通过传授,然后才知道自己研究不深。发现自己的不足,就会自愧而努力学习;知道自己的研究不深,就会遍天下求师而弄透事理。从这些看来,传授与学习是相互促进的。

七、

【材料一】岳飞,字鹏举,相州汤阴人,世力农,飞生时,有大禽若鹄,飞鸣室上,因以为名。少负气节,沉厚寡言,家贫力学,尤好《左氏春秋》及孙吴兵法。生有神力,未冠,挽弓三百斤,弩八石,学射于周同,尽其术,能左右射。同死,朔望设祭子其冢。父义之,曰:“汝为时用,其徇国死义乎。”

宣和四年,真定宣抚刘韐募敢战士,飞应募。相①有剧贼陶俊、贾进和,飞请百骑灭之。遣卒伪为商入贼境,贼掠以充部伍。飞遣百人伏山下,自领数十骑逼贼垒。贼出战,飞阳北,贼来追之,伏兵起,先所遣卒擒俊及进和以归。

……

杜充②将还建康,飞曰;“中原地尺寸不可舟,今一举足,此地非我有,他日欲复取之,非数十万众不可,”充不听,遂与俱归。时命充守建康,金人与成③合寇乌江,充闭门不出,飞泣谏请视师,充竟不出。金人遂由马家渡渡江,充遣飞等迎战,王燮先遁,诸将皆渍,独飞力战。

会充已降金,诸将多行剽掠,惟飞军秋毫无所犯。兀术④趋杭州,飞要击至广德境中,六战皆捷,擒其将王权,俘金军首领四十余。驻军钟村,军无见粮,将士忍饥,不敢扰民。金所籍兵⑤相谓曰:“此岳爷爷军。”争来降附。

(《宋史·岳飞传》,有删改)

[注]①相:指相州(地名)。②杜充:相州人,两宋之际大臣,金兵渡江后投降。③成:李成,在江淮一带活动的盗寇,后降金成为金国名将。④兀术:金国名将,多次率军南侵,致使中原地区和江淮一带生灵涂炭。⑤所籍兵:指征集的汉族士兵。

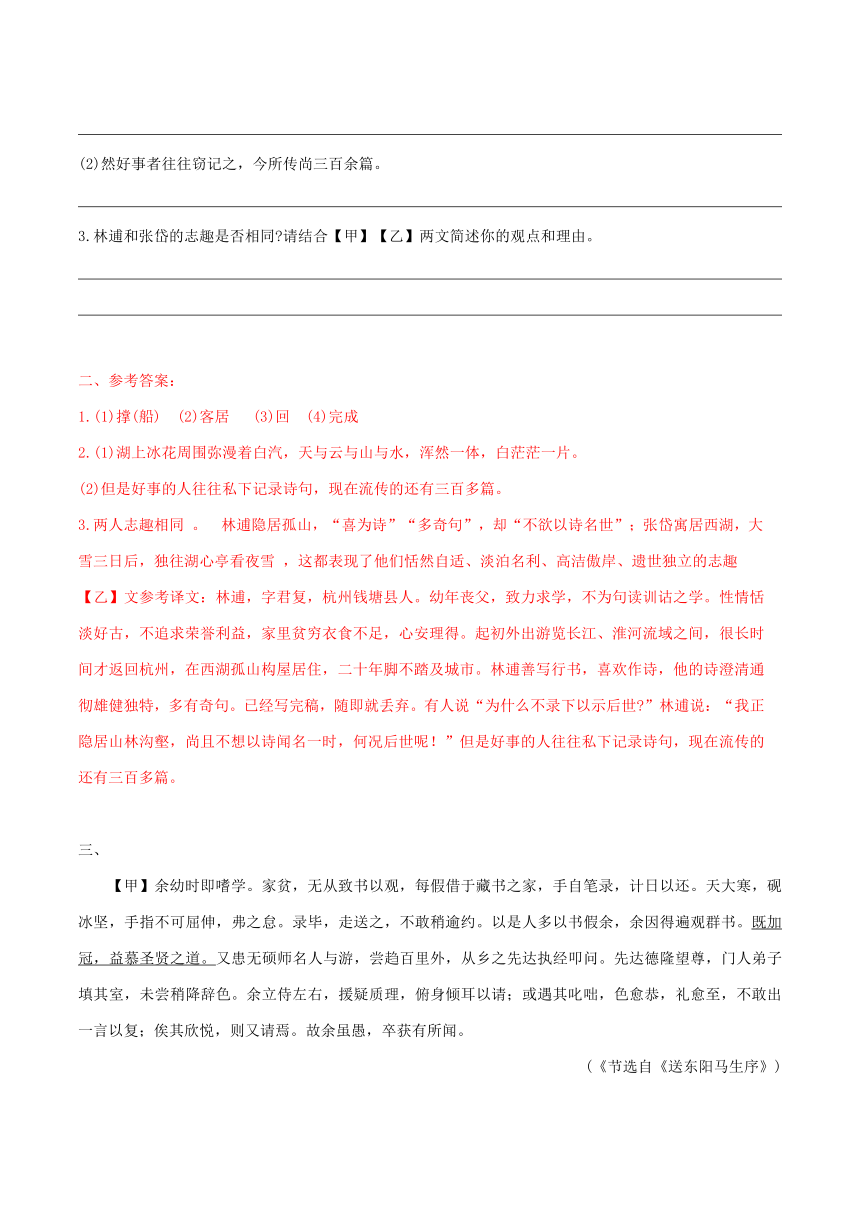

【材料二】岳飞书法《前出师表》拓印版部分

【材料三】文天祥:“岳先生,我宋之吕尚也。建功树绩,载在史册,千百世后,如见其生。至于笔法,若云鹤游天,群鸿戏海,尤足见干城之选,而兼文学之长,当吾世谁能及之。”

1.解释下面加着重号的词语。

(1)尤好《左氏春秋》 (2)未冠

(3)父义之 (4)今一举足

2.请将下列句子翻译成现代汉语。

(1)飞生时,有大禽若鹄,飞鸣室上,因以为名。

(2)会充已降金,诸将多行剽掠,惟飞军秋毫无所犯。

3.根据对材料一的理解,用自己的话谈谈金所籍兵“争来降附”的原因是什么?

4.岳飞喜欢书写诸葛亮的《出师表》【材料二】,文天祥盛赞岳飞【材料三】,这三个人身上,有哪些东西一脉相承?请你根据上面的材料,并结合诸葛亮的生平和文天祥诗句进行说明。

七、参考答案:

1.①喜欢,喜好。②束发加冠,古代男子二十岁举行的成人礼。③认为……有义气。④抬起。

2.(1)岳飞出生时,有像天鹅的大鸟,在他出生的屋上飞鸣,因此用它来命名。

(2)杜充投降金国后,宋朝诸将多行抢劫掠夺百姓之事,只有岳飞军队秋毫无犯。

3.一方面是岳飞作战英勇,与金兵作战接连胜利;二是因为岳家军宁可自己挨饿,也不会扰民,看出岳家军纪律严明,深受百姓爱戴。

4.诸葛亮在出山前就关心国家形势,出山后更是辅助刘备,一心要匡扶汉室,鞠躬尽瘁死而后已,前后《出师表》中都能看出诸葛亮对国家的忠心。材料一中岳飞劝谏杜充不可放弃一寸中原土地,又哭泣着请求杜充视察军队,在军队溃败时独自力战;文天祥赞赏岳飞,他被元兵俘后誓死不投降,写下“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的诗句。诸葛亮、岳飞、文天祥三人,对国家的忠贞,以及爱国的热情,可以说是一脉相承的。

【点睛】参考译文:

【材料一】岳飞,字鹏举,相州汤阴人。祖祖辈辈从事农业生产。岳飞出生时,有像天鹅的大鸟,在他出生的屋上飞鸣,因此得名。岳飞年轻时有气节,办事沉稳忠厚而少言谈,家中虽然贫困却努力学习,尤其喜好《左氏春秋》、孙吴兵法。天生力大无穷,未成年,能拉开三百斤的弓,八石的弩,跟周同学射箭,学会了周同的全部技艺,能左右开弓。周同死后,岳飞每逢朔日、望日便到他的坟墓祭奠他。父亲岳和认为他有义气,说:“假如能被时代所用,必定可以为国死义啊!”

宣和四年,真定宣抚使刘韐招募敢战士,岳飞前去应募。当时相州有大盗陶俊、贾进和,岳飞请带领百名骑兵消灭他们。岳飞先派部分士兵伪装成商人进入敌境后,被盗贼抢劫来充实到队伍中。岳飞再派遣百人埋伏在山下,自己带领数十骑兵进逼叛贼营垒。贼军出战,岳飞假装失败,引诱敌人追来时,伏兵四起,先前派遣的士兵抓住了陶俊及贾进和并将它们俘虏了回来。

……

杜充将率军队回到建康,岳飞说:“中原的土地尺寸不可以放弃,现在我们抬脚一走,这里就不是我们所有,以后想再得到,不是数十万人不能夺回。”杜充不听,岳飞于是与之一起回到建康。当时命令杜充守卫建康,金军与李成合兵侵犯乌江,杜充关闭城门不出。飞哭着劝谏杜充视察军队,杜充竟然不出。金军于是从马家渡渡江,杜充派岳飞等人迎战,王燮他先逃走,诸将都溃败,唯有岳飞率军力战。

杜充投降金国后,宋朝诸将多行抢劫掠夺百姓,只有岳飞军队秋毫无犯。金兀术进逼杭州,岳飞引诱之到广德境内,六战皆捷,擒获他的将领王权,俘虏金军首领四十多。驻军钟村,军队缺少粮食,将士忍饥挨饿,不敢惊扰百姓。金国的中原士兵门说:“这是岳爷爷的军队。”争相前来投降归附。

【材料三】文天祥:“岳飞就是我大宋王朝的姜太公吕尚。建立功业,树立功绩,被记载在史册中,经历过干秋百代,(人们)好像还能见到他活时的样子。至于岳飞的书法,像云中白鹤遨游天际,群雁在海边嬉戏,从这可以看出(岳飞)不仅是捍卫国家的干才,还兼具文学的才华,在我们这个时代有谁能比得上?”

八、

【甲】

张映葵字筠亭,长庠生①,好学能文,敦行②不怠。赖砚田③尽心教诲,贫无修脯④者,无异视也。从学五百余人,成进士者济济。后以拔贡⑤任天长⑥教谕⑦,自课⑧月试,寒暑不倦,成就甚众。尝摄县篆⑨,有廉声。以赈荒积劳成疾,卒于官。祀乡贤。

(选自《履园丛话》)

【乙】

杨公廷和,生多宦游⑩,每归,则为乡人建一惠局 。初,通水利,灌涸 田万顷,乡人德之,号为“学士堰”。次,捐建坊费,修县城,城成贼至,生命以万计。次,置义田于城西北,以赡族人。盖三归而修创利物业 三焉。

(选自《玉堂丛语》)

①长庠(xiáng)生:指德高望重的秀才。②敦行:笃行。③赖砚田:指依靠笔墨维持生计。④修脯:旧时称送给老师的礼物或酬金。⑤拔贡:科举制度中选拔贡入国子监的生员的一种。⑥天长:天长县,治所即今安徽天长市。⑦教谕:学官名。⑧课:按照一定的标准试验、考核。⑨摄县篆;指代理县官一职。摄:代理。县篆:县印。⑩宦游:外出求官或做官。 惠局:指善举、善事。 涸:水干枯。 业:功业。

1.解释下列句子中加点的词语。

(1)无异视也 (3)城成贼至

(2)每归,则为乡人建一惠局

2.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)从学五百余人,成进士者济济。

(2)乡人德之,号为“学士堰”。

3.乙文中杨廷和回乡后做了哪三件事?请用简洁的语言概括。

4.阅读选文,说说文中两个人物有哪些共同特点。

八、参考答案:

1.(1)不同 (2)到 (3)返回

2.(1)跟随他学习的有五百余人,成为进士的人有很多。

(2)乡亲们都认为他有好的品德,称这个水利工程为“学士堰”。

3.疏通水道浇良田;捐钱修建城墙,开辟义田养族人。

4.心怀大爱,为他人着想。

【点睛】参考译文:

【甲】张映葵,爱好学习,善写文章,勤奋而不懈怠。教授别人时尽心竭力,有贫穷交不起学费的也一视同仁。跟随他学习的有五百多人,考中进士的很多。后来以拔贡的身份当了天长县的教谕,一月一考试,无论寒暑不觉得劳累,成就了很多人。曾经代理县官一职,名声清廉。因为荒年救灾积劳成疾,病逝于任上。被祀奉为乡贤。

【乙】杨廷和一生多次辗转外地做官,每次回到家乡,必定为乡人做一件好事。最初,兴修了水利设施,使一万多顷旱地得到了灌溉,乡人非常感激他,称为“学士堰”。后来,又捐献了建牌坊的钱,修建了县城城墙,城墙建成后贼兵来到,一万多人赖以保全了生命。后来,在城西北购置了义田,用来养活家族中的人。三次回乡为乡人创造了三项功绩。

九、

【甲】

蔡端明①事母至孝,尝步行遇一妪,貌甚龙钟,问其年,曰百单二矣。端明再拜,曰:“愿吾母之寿如妪。”后果符其言。

(选自《独醒杂志》)

【乙】

东坡守徐州,作《燕子楼》②乐章,方具稿,人未知之。一日,忽哄传于城中,东坡讶焉。诘其所从来,乃谓发端于逻卒,东坡召而问之,对曰:“某稍知音律,尝夜宿张建封庙,闻有歌声,细听乃此词也。记而传之,初不知何谓。”东坡笑而遣之。

(选自《独醒杂志》)

【丙】

昉③性仁厚,待物甚宽。有家奴诬告昉以马资送叛人出境,考之无状,有司以奴还昉,昉待之如初,曰:“奴诬主人以罪,求为良耳,何足怪哉。”人称其长者。昉虽贵,读书未尝去手,善属文,最长于诏册,作《太祖睿德神功碑》,当世称之。

(选自《金史》卷一百二十五列传第六十三)

【注释】①蔡端明:蔡襄(1012-1067),字君谟,北宋书法家、文学家、政治家和茶学家。曾出任端明殿学士,故称“蔡端明”。②《燕子楼》:《永遇乐 彭城夜宿燕子楼》,是宋代文学家苏轼的词作。此词是词人夜宿燕子楼感梦抒怀之作。③昉:韩昉(1082—1149),字公美,燕京(今北京)人,辽金时代大臣。

1.下列句子中,加点的词语的意思不相同的一项是( )

A.端明再拜 一鼓作气,再而衰(《曹刎论战》)

B.愿吾母之寿如妪 愿陛下亲之信之(《出师表》)

C.何足怪哉 不足为外人道也(《桃花源记》)

D.善属文 属予作文以记之(《岳阳楼记》)

2.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)尝步行遇一妪,貌甚龙钟。

(2)昉性仁厚,待物甚宽。

3.乙文段说明了什么现象?

4.丙文段中韩昉是一个怎样的人?

九、参考答案:

1.D

2.(1)(他)曾经步行碰到一个妇人,妇人样貌非常衰老。(2)韩昉性情仁厚,待人接物很宽厚。

3.说明宋代唱曲风靡一时,词备受世人青睐。(意思对即可)

4.仁爱宽厚,好读能文。

【点睛】参考译文:

【甲】蔡端明(蔡襄)对待母亲非常孝顺,(他)曾经步行碰到一个妇人,妇人样貌非常衰老,(蔡端明) 询问她的年龄,她说一百零二岁了。蔡襄拜了又拜后说:“希望我的母亲的年纪也能像您一样。”后来果然像他说

的一样。

【乙】苏东坡做徐州知州时,写了配乐的词《燕子楼》,刚刚写完,人们还不知道。一天,忽然(听说)这首词在城中纷纷传唱,东坡对此很吃惊。问此词从哪里来,竟然说是从巡逻的士兵那里传出来的,东坡叫来那个士兵询问他,那个士兵说:“我稍微了解一些音律,晚上曾经在张建封庙留宿,听到有歌声,仔细地听了此曲。我把它写下传了出去,开始不知此曲叫什么名。”东坡笑着打发他走了。

【丙】韩昉性情仁厚,待人接物很宽厚。有个家奴诬告韩防把马送给叛徒资助他逃出边境,经考查没有这事,有司把这个家奴还给韩昉,韩昉待他像以前一样,说:“奴才诬告主人有罪,是为了求得好人,有什么值得怪他的呢?人们称韩防为长者。韩防虽然地位尊贵,(但是)读书从不曾中断,书不离手,善于写文章,最擅长的是起草诏册,他的著作《太祖睿德神功碑》,当时很被世人称道。

十、

[甲]太监沐敬①,建文②中人。貌魁伟,敢慷慨直言。永乐中,从征漠北,逾月不与虏遇,人马困顿,上意犹未已,谏者皆被谴。敬谏再四,上苦③之曰:“反蛮!”敬曰:“固不知孰敢反也。”上怒,命曳出斩之,敬辞色不为动。上徐曰:“我家养人皆若人,岂不诚有益!”释之。

(选文有删改)

[乙]茂本④美风姿,有俊才,为县学生。御史行香,见茂本曰:“此子外材好,内材何如?”茂本应声曰:“外材争似内材高。”又一日,茂本方与诸生会馔⑤,一微行⑥老御史坐明伦堂⑦,诸生出见,御史曰:“‘黄米饭香青菜熟’,诸生有能对此者乎?”茂本应声曰:“白头人老赤心存。”

(选文有删改)

①沐敬:人名。②建文:明惠帝年号,后面“永乐”为明成祖年号。③詈:责骂。④茂本:人名。⑤会馔:共同在食堂内就餐。⑥微行:便服私访。⑦明伦堂:书院的正殿。

1.下列句子中,加着重号词语的意思不相同的一项是( )

A.逾月不与虏遇 不敢稍逾约(《送东阳马生序》)

B.固不知孰敢反也 吾与徐公孰美(《邹忌讽齐王纳谏》)

C.岂不诚有益 此诚危急存亡之秋也(《出师表》)

D.茂本方与诸生会馔 方七百里(《愚公移山》)

2.请将下列句子翻译成现代汉语。

(1)上意犹未已,谏者皆被谴。

(2)上怒,命曳出斩之,敬辞色不为动。

3.乙文两处使用“应声”一词,由此可以看出茂本的什么特点?

4.你认为乙文中茂本应对老御史的句子“白头人老赤心存”有何妙处?

十、参考答案:

1.D

2.(1)皇上还不打算停止,进谏的人都被责备。

(2)皇上发怒,命令(把他)拉出去斩了,(可是)沐敬的言辞和神色不为所动。(意思对即可)

3.“应声”意思是“随着声音”,充分体现出茂本的才思敏捷。(意思对即可)

4.应对工整,也巧妙地嵌入表示颜色的词,并且还含蓄地夸赞老御史人老赤心存,扶持后生。(意思对即可)

【点睛】参考译文:

【甲】太监沐敬是建文年间的人。他身材魁梧高大,敢于慷慨直言。永乐年间,他(跟随明成祖朱棣)出征漠北,行军超过一个月都没有遇到敌人,走到人困马乏的时候,皇上还不打算停止,进谏的人都被责备。沐敬多次进谏,皇上责骂他说:“想造反了!”沐敬说:“本不知谁敢造反啊。(此处暗指一直找不到敌人)”皇上发怒,命令(把他)拉出去斩了,(可是)沐敬的言辞和神色不为所动。皇上慢慢说:“我的臣子们如果都是这样的人,不是确实有好处吗!”就放了沐敬。

【乙】茂本风姿美好,有出众的才华,(当时)是县学的秀才。御史去庙里行香,见到茂本说:“这少年容貌俊美,资质怎么样呢?”茂本应声回答说:“容貌努力像才能一样高。”又一天,茂本正与同学共同在食堂内吃饭,一位微服私访的老御史来到了书院的正殿,各位学生出来拜见,御史说:“‘黄米饭香青菜熟’,各位有能对出下句的吗?”茂本应声对答说:“白头人老赤心存。”

(一)

【甲】天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

(节选自《得道多助,失道寡助》)

【乙】故推恩足以保四海,不推恩无以保妻子。古之人所以大过人者无他焉,善推其所为而已矣。今王发政施仁,使天下仕者皆欲立于王之朝,耕者皆欲耕于王之野,商贾皆欲藏于王之市,行旅皆欲出于王之涂,天下之欲疾其君者皆欲赴愬于王。其若是,孰能御之

(节选自《孟子·梁惠王上》)

1.解释下列加点词语的意思。

(1)委而去之 委: (2)寡助之至 之:

(3)不推恩无以保妻子 妻子: (4)其若是 是:

2.用现代汉语写出下列句子的意思。

(1)故君子有不战,战必胜矣。

(2)古之人所以大过人者无他焉,善推其所为而已矣。

3.【甲】【乙】两文都阐述了什么观点 在论证方法上又有什么相同之处 请结合文章内容加以简析。

(一)答案:

(1)放弃 (2)到 (3)妻子儿女 (4)这,这样

2.(1)所以,能行仁政的君主不战则已,战就一定能胜利。

(2)古代的圣贤之所以能远远超过一般人,没有别的什么,不过是善于推广他们的好行为罢了。

3.都阐述了统治者应施行仁政的观点。 在论证方法上,都运用了对比论证的方法,【甲】文指出“寡助之至”会众叛亲离,而“多助之至”则天下归顺。一反一正,对比鲜明。 【乙】文指出,推恩能“保四海”,不推恩不能“保妻子”,一正一反,对比鲜明。

【乙】文参考译文:所以,推广恩德足以安定天下,不推广恩德连自己的妻子儿女都保不了。古代的圣贤之所以能远远超过一般人,没有别的什么,不过是善于推广他们的好行为罢了。现在大王若能施行仁政,使得天下入仕的人都愿在大王的朝廷中任职,耕田的人都愿在大王的土地上耕种,商贩都愿到大王的集市上交易,旅客都愿到大王的道路上行走,天下对自己的君主感到不满意的人都愿来投奔大王。要是如此的话,什么力量能遏止呢

二、

【甲】崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。是日更定矣,余拏一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白,湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥,舟中人两三粒而已。

到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。见余大喜曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。余强饮三大白而别。问其姓氏,是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者!”

(张岱《湖心亭看雪》)

【乙】林逋,字君复,杭州钱塘人。少孤,力学,不为章句。性恬淡好古,弗趋荣利,家贫衣食不足,晏如也。初,放游江、淮间,久之,归杭州,结庐西湖之孤山,二十年足不及城市。逋善行书,喜为诗,其词澄淡峭特,多奇句。既就,随辄弃之。或谓:“何不录以示后世 ”逋曰:“吾方晦迹①林壑,且不欲以诗名一时,况后世乎!”然好事者往往窃记之,今所传尚三百余篇。

(节选自《宋史·林逋传》)

【注释】①晦迹:隐居。

1.解释下列句中加点的词。

(1)余拏一小舟 拏: (2)是金陵人,客此 客:

(3)久之,归杭州 归: (4)既就 就:

2.把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。

(2)然好事者往往窃记之,今所传尚三百余篇。

3.林逋和张岱的志趣是否相同 请结合【甲】【乙】两文简述你的观点和理由。

二、参考答案:

1.(1)撑(船) (2)客居 (3)回 (4)完成

2.(1)湖上冰花周围弥漫着白汽,天与云与山与水,浑然一体,白茫茫一片。

(2)但是好事的人往往私下记录诗句,现在流传的还有三百多篇。

3.两人志趣相同 。 林逋隐居孤山,“喜为诗”“多奇句”,却“不欲以诗名世”;张岱寓居西湖,大雪三日后,独往湖心亭看夜雪 ,这都表现了他们恬然自适、淡泊名利、高洁傲岸、遗世独立的志趣

【乙】文参考译文:林逋,字君复,杭州钱塘县人。幼年丧父,致力求学,不为句读训诂之学。性情恬淡好古,不追求荣誉利益,家里贫穷衣食不足,心安理得。起初外出游览长江、淮河流域之间,很长时间才返回杭州,在西湖孤山构屋居住,二十年脚不踏及城市。林逋善写行书,喜欢作诗,他的诗澄清通彻雄健独特,多有奇句。已经写完稿,随即就丢弃。有人说“为什么不录下以示后世 ”林逋说:“我正隐居山林沟壑,尚且不想以诗闻名一时,何况后世呢!”但是好事的人往往私下记录诗句,现在流传的还有三百多篇。

三、

【甲】余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道。又患无硕师名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。

(《节选自《送东阳马生序》)

【乙】郑玄以山东无足问者,乃西入关,因涿郡①卢植,事扶风②马融。融门徒四百余人,升堂进者五十余生。融素骄贵,玄在门下,三年不得见,乃使高业弟子传授于玄。玄日夜寻诵,未尝怠倦。会融集请生考论图纬③,闻玄善算,乃召见于楼上。玄因从质诸疑义,问毕辞归。融喟然谓门人曰:“郑生今去,吾道东矣!”玄自游学,十余年乃归乡里。家贫,客耕东菜,学徒相随已数百千人。

(节选自《后汉书·郑玄传》)

【注释】①涿郡:郡名。②扶风:郡名。③图纬:专论占验术数的书。

1.解释下面句子中加点词。

(1)每假借于藏书之家 假借: (2)又患无硕师名人与游 患:

(3)融素骄贵 素: (4)会融集诸生考论图纬 会:

2.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)既加冠,益慕圣贤之道。

(2)闻玄善算,乃召见于楼上。

3.宋濂与郑玄在求师中都遇到了无师之难,他们是如何克服的 请简要概括。

三、参考答案

1.(1)借 (2)担心,害怕 (3)平时,平常 (4)适逢,正赶上

2.(1)成年以后,(我)更加仰慕古代圣贤的学说。

(2)听说郑玄善于计算,于是在楼上召见他。

3.宋濂到百里外“执经叩问”,态度恭顺,礼节周到,坚持求教;郑玄西行入关,经人介绍从师马融,跟随“高业弟子”求学,抓住机会向马融求教。(意思对即可)

四、

【甲】从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽。似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

(节选自柳宗元《小石潭记》)

【乙】唐高骈始凿新渠,缭出府城之北,然犹合于旧渚。渚者,合江故亭,唐人宴饯之地,名士题诗往往在焉。久第①不治,余始命葺之,以为船官治事之所。俯而观水,沧波修阔,渺然数里之远,东山翠麓,与烟林篁竹,列峙于其前。鸣濑②抑扬,鸥鸟上下。商舟渔艇,错落游衍。春朝秋夕置酒其上,亦一府之佳观也。

既而主吏请记其事,余以为蜀田仰成官渎③,不为塘埭以居水,故陂湖潢漾之胜,比他方为少。倘能悉知潴水④之利,则蒲鱼菱芡之饶,固不减于蹲鸱⑤之助。古之人多因事以为饰,俾其得地之利,又从而有观游之乐,岂不美哉 兹或可书以视后,盖因合江而发之。

(节选自吕大防《合江亭记》)

【注释】①萧:fú,道路上杂草太多,不便走。②濑:激水。③官渎:官方修建的水渠。④潴水:蓄水。⑤蹲鸱:植物名,俗称芋头。

1.解释下列加点词的意思。

(1)俶尔远逝 远: (2)凄神寒骨 凄:

(3)余始命葺之 葺: (4)沧波修阔 修:

2.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)其岸势犬牙差互,不可知其源。

(2)又从而有观游之乐,岂不美哉

3.两文在写水时都善于抓住水的特点。【甲】文中“ ”从正面突出了潭水清澈的特点;【乙】文中“ ”突出了合江亭水流湍急的特点。(用原文中的句子或词语填空)

4.说说两文中作者所表达的情感有何不同。

四、参考答案:

1.(1)向远处 (2)使……凄凉 (3)修理,修葺 (4)长

2.(1)两岸的形状像犬牙似的参差不齐,看不出溪水的源头在哪里。

(2)又能听从(我的建议)而有了观赏游玩的乐趣,难道不是一件美事吗

3. (下见小潭,)水尤清冽 鸣濑抑扬

4.【甲】文通过对小石潭优美的景色的描写,含蓄地抒发了作者被贬后无法排遣的忧伤凄苦的感情。 【乙】文通过描写了成都合江亭的美丽景色以及对兴修水利的利民意义进行了阐释,表达了作者对祖国河山的热爱和殷切的爱民之心。

【乙】文参考译文:唐朝高骈(做蜀郡太守)时开凿新渠,(使江水)环绕成都府城墙而后向北流动,但是,仍然与长江在旧河口交汇。这河口,就是合江旧亭(所在),这里是唐代时人们举行宴会或饯别的地方,当时名士的题诗在这里随处可见。然而现在这里杂草丛生,无人治理,我才下令将这里重新修葺,作为管理船只官员的办公之地。这里可以俯瞰江水,青色的波浪向远处荡去,越发宽广,望去依稀有好几里远。东边是满是翠绿树林的山麓,和水烟、树林、竹林并立在江水前。湍急的江水发出抑扬顿挫的鸣声,鸥鸟在江上飞上飞下。商船和渔船在江水错落游弋。春天的早晨或秋天的傍晚,在(合江亭上)摆下酒宴,也是成都府全城的美景啊。

不久,随行的属吏请求我记下这件事,我认为蜀郡的土地仰赖官渠,不修水塘和水坝来存蓄江水,所以河川湖泊之类的胜景比其他地方要少。假如这里的人能全部知晓蓄积江水的好处,那么这里蒲草、河鱼、菱角和芡实之类的丰饶,一定不少于芋头的收获。古时候的人大多将因循旧俗作为自己(无所作为)的掩饰,使这里的人既得土地之利,又能听从(我的建议)而有了观赏游玩的乐趣,难道不是一件美事吗 这或许可以书写下来给后人观看,大概因为是看到两江汇合的景色而有所感慨吧。

五、

【甲】予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯,朝晖夕阴,气象万千,此则岳阳楼之大观也,前人之述备矣。然则北通巫峡,南极潇湘,迁客骚人,多会于此,览物之情,得无异乎

若夫淫雨霏霏,连月不开,阴风怒号,浊浪排空,日星隐曜,山岳潜形,商旅不行,樯倾楫摧,薄暮冥冥,虎啸猿啼。登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。

(节选自范仲淹《岳阳楼记》)

【乙】登南昌滕王阁,赣大水西来注北,阁与水称,杰①然大观。然不若武昌黄鹤楼。虽水与滕王来去不殊②,而楼制工巧奇丽,立黄鹄矶上,且三面临水,又西对晴川楼、汉阳城为佳。总之又不如岳州岳阳楼。君山一发,洞庭万顷,水天一色,杳无际涯,非若滕王、黄鹤眼界③可指,故其胜为最,三楼皆西向,岳阳更雄。

(节选自王士性《广游志》)

【注释】①杰:高大。②殊:差别。③眼界:视力所能看到的范围。

1.请解释下列加点词的意思。

(1)前人之述备矣 备: (2)连月不开 开:

(3)虽水与滕王来去不殊 虽: (4)且三面临水 临:

2.把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)览物之情,得无异乎

(2)故其胜为最,三楼皆西向,岳阳更雄。

3.【甲】文“此则岳阳楼之大观也”中“大观”是指“ ”;【乙】文“杰然大观”中“大观”是指“ ”。(用文中原句填空)

4.【甲】【乙】两文都写到了岳阳楼,目的有什么不同

五、参考答案:

1.(1)详尽 (2)指天气放晴 (3)虽然 (4)对着(每空1分。意思对即可)

2.(1)看了自然景物而触发的感情,恐怕会有所不同吧

(2)所以岳阳楼的风景最好,三座楼都面向西,岳阳楼更加雄伟。(意思对即可)

3.衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯;朝晖夕阴,气象万千 赣大水西来注北,阁与水称

4.【甲】文目的不在岳阳楼本身,而是由岳阳楼引起下文,表达作者先忧后乐的政治抱负;【乙】文目的就在岳阳楼本身,意在突出岳阳楼景最美、楼最雄。(意思对即可)

【乙】文参考译文:登上南昌的滕王阁,赣江大水从西面而来流向北方,滕王阁与水相对,非常高大,雄伟壮观。然而却比不上武昌的黄鹤楼。虽然江水的走向与滕王阁没有差别,但是黄鹤楼楼体的建造工巧奇丽,立在黄鹄矶上,并且三面临水,又以对着晴川楼、汉阳城的西面那一面为最佳。总之黄鹤楼和滕王阁又都比不上岳州的岳阳楼。君山一点青,洞庭湖碧波万顷,水天一色,远远看上去无边无际,不像滕王阁和黄鹤楼,视力所能看到的范围就能看完,所以岳阳楼的风景最好,三座楼都面向西,岳阳楼更加雄伟。

六、

【甲】虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

(《虽有嘉肴》)

【乙】剑虽利,不厉不断;材虽美,不学不高。虽有旨酒嘉肴,不尝不知其旨;虽有善道,不学不达其功。故学然后知不足,教然后知不究。不足,故自愧而勉;不究,故尽师而熟。由此观之,则教学相长也。

(节选自《韩诗外传集释》)

1.解释下列加点词语的意思。

(1)不知其旨也 旨: (2)然后能自反也 自反:

(3)不厉不断 厉: (4)不学不达其功 功:

2.用现代汉语写出下列句子的意思。

(1)是故学然后知不足,教然后知困。

(2)不足,故自愧而勉;不究,故尽师而熟。

3.【甲】【乙】两文揭示了教与学怎样的关系 给了你怎样的启示

六、参考答案:

1. (1)味美 (2)自我反思 (3)磨砺 (4)功用

2.(1)因此,学习之后才知道自己的欠缺,教人之后才知道自己哪里理解得不透。

(2)发现自己的不足,就会自愧而努力学习;知道自己的研究不深,就会遍天下求师而弄透事理。

3.“教”和“学”是互相依存,互相促进的,“学”因“教”而日进,“教”因“学”而益深。启示:实践出真知;‘教’和‘学’息息相关。教学应该是相互沟通、相互启发、相互补充的过程,在这个过程中教师与学生分享彼此的思考、经验和知识;交流彼此的情感、体验与观念,丰富教学内容,求得新的发现。

【乙】文参考译文:剑刃虽然锐利,不磨就不能斩断他物;人的资质虽然聪颖,不认真学习,就不能提高修养。虽然有美酒佳肴,不亲口品尝,就不能知道它们的味美;虽然有正确的道理,不努力学习,就不能通达它们的功用。所以说,通过学习,然后才会发现自己的不足;通过传授,然后才知道自己研究不深。发现自己的不足,就会自愧而努力学习;知道自己的研究不深,就会遍天下求师而弄透事理。从这些看来,传授与学习是相互促进的。

七、

【材料一】岳飞,字鹏举,相州汤阴人,世力农,飞生时,有大禽若鹄,飞鸣室上,因以为名。少负气节,沉厚寡言,家贫力学,尤好《左氏春秋》及孙吴兵法。生有神力,未冠,挽弓三百斤,弩八石,学射于周同,尽其术,能左右射。同死,朔望设祭子其冢。父义之,曰:“汝为时用,其徇国死义乎。”

宣和四年,真定宣抚刘韐募敢战士,飞应募。相①有剧贼陶俊、贾进和,飞请百骑灭之。遣卒伪为商入贼境,贼掠以充部伍。飞遣百人伏山下,自领数十骑逼贼垒。贼出战,飞阳北,贼来追之,伏兵起,先所遣卒擒俊及进和以归。

……

杜充②将还建康,飞曰;“中原地尺寸不可舟,今一举足,此地非我有,他日欲复取之,非数十万众不可,”充不听,遂与俱归。时命充守建康,金人与成③合寇乌江,充闭门不出,飞泣谏请视师,充竟不出。金人遂由马家渡渡江,充遣飞等迎战,王燮先遁,诸将皆渍,独飞力战。

会充已降金,诸将多行剽掠,惟飞军秋毫无所犯。兀术④趋杭州,飞要击至广德境中,六战皆捷,擒其将王权,俘金军首领四十余。驻军钟村,军无见粮,将士忍饥,不敢扰民。金所籍兵⑤相谓曰:“此岳爷爷军。”争来降附。

(《宋史·岳飞传》,有删改)

[注]①相:指相州(地名)。②杜充:相州人,两宋之际大臣,金兵渡江后投降。③成:李成,在江淮一带活动的盗寇,后降金成为金国名将。④兀术:金国名将,多次率军南侵,致使中原地区和江淮一带生灵涂炭。⑤所籍兵:指征集的汉族士兵。

【材料二】岳飞书法《前出师表》拓印版部分

【材料三】文天祥:“岳先生,我宋之吕尚也。建功树绩,载在史册,千百世后,如见其生。至于笔法,若云鹤游天,群鸿戏海,尤足见干城之选,而兼文学之长,当吾世谁能及之。”

1.解释下面加着重号的词语。

(1)尤好《左氏春秋》 (2)未冠

(3)父义之 (4)今一举足

2.请将下列句子翻译成现代汉语。

(1)飞生时,有大禽若鹄,飞鸣室上,因以为名。

(2)会充已降金,诸将多行剽掠,惟飞军秋毫无所犯。

3.根据对材料一的理解,用自己的话谈谈金所籍兵“争来降附”的原因是什么?

4.岳飞喜欢书写诸葛亮的《出师表》【材料二】,文天祥盛赞岳飞【材料三】,这三个人身上,有哪些东西一脉相承?请你根据上面的材料,并结合诸葛亮的生平和文天祥诗句进行说明。

七、参考答案:

1.①喜欢,喜好。②束发加冠,古代男子二十岁举行的成人礼。③认为……有义气。④抬起。

2.(1)岳飞出生时,有像天鹅的大鸟,在他出生的屋上飞鸣,因此用它来命名。

(2)杜充投降金国后,宋朝诸将多行抢劫掠夺百姓之事,只有岳飞军队秋毫无犯。

3.一方面是岳飞作战英勇,与金兵作战接连胜利;二是因为岳家军宁可自己挨饿,也不会扰民,看出岳家军纪律严明,深受百姓爱戴。

4.诸葛亮在出山前就关心国家形势,出山后更是辅助刘备,一心要匡扶汉室,鞠躬尽瘁死而后已,前后《出师表》中都能看出诸葛亮对国家的忠心。材料一中岳飞劝谏杜充不可放弃一寸中原土地,又哭泣着请求杜充视察军队,在军队溃败时独自力战;文天祥赞赏岳飞,他被元兵俘后誓死不投降,写下“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的诗句。诸葛亮、岳飞、文天祥三人,对国家的忠贞,以及爱国的热情,可以说是一脉相承的。

【点睛】参考译文:

【材料一】岳飞,字鹏举,相州汤阴人。祖祖辈辈从事农业生产。岳飞出生时,有像天鹅的大鸟,在他出生的屋上飞鸣,因此得名。岳飞年轻时有气节,办事沉稳忠厚而少言谈,家中虽然贫困却努力学习,尤其喜好《左氏春秋》、孙吴兵法。天生力大无穷,未成年,能拉开三百斤的弓,八石的弩,跟周同学射箭,学会了周同的全部技艺,能左右开弓。周同死后,岳飞每逢朔日、望日便到他的坟墓祭奠他。父亲岳和认为他有义气,说:“假如能被时代所用,必定可以为国死义啊!”

宣和四年,真定宣抚使刘韐招募敢战士,岳飞前去应募。当时相州有大盗陶俊、贾进和,岳飞请带领百名骑兵消灭他们。岳飞先派部分士兵伪装成商人进入敌境后,被盗贼抢劫来充实到队伍中。岳飞再派遣百人埋伏在山下,自己带领数十骑兵进逼叛贼营垒。贼军出战,岳飞假装失败,引诱敌人追来时,伏兵四起,先前派遣的士兵抓住了陶俊及贾进和并将它们俘虏了回来。

……

杜充将率军队回到建康,岳飞说:“中原的土地尺寸不可以放弃,现在我们抬脚一走,这里就不是我们所有,以后想再得到,不是数十万人不能夺回。”杜充不听,岳飞于是与之一起回到建康。当时命令杜充守卫建康,金军与李成合兵侵犯乌江,杜充关闭城门不出。飞哭着劝谏杜充视察军队,杜充竟然不出。金军于是从马家渡渡江,杜充派岳飞等人迎战,王燮他先逃走,诸将都溃败,唯有岳飞率军力战。

杜充投降金国后,宋朝诸将多行抢劫掠夺百姓,只有岳飞军队秋毫无犯。金兀术进逼杭州,岳飞引诱之到广德境内,六战皆捷,擒获他的将领王权,俘虏金军首领四十多。驻军钟村,军队缺少粮食,将士忍饥挨饿,不敢惊扰百姓。金国的中原士兵门说:“这是岳爷爷的军队。”争相前来投降归附。

【材料三】文天祥:“岳飞就是我大宋王朝的姜太公吕尚。建立功业,树立功绩,被记载在史册中,经历过干秋百代,(人们)好像还能见到他活时的样子。至于岳飞的书法,像云中白鹤遨游天际,群雁在海边嬉戏,从这可以看出(岳飞)不仅是捍卫国家的干才,还兼具文学的才华,在我们这个时代有谁能比得上?”

八、

【甲】

张映葵字筠亭,长庠生①,好学能文,敦行②不怠。赖砚田③尽心教诲,贫无修脯④者,无异视也。从学五百余人,成进士者济济。后以拔贡⑤任天长⑥教谕⑦,自课⑧月试,寒暑不倦,成就甚众。尝摄县篆⑨,有廉声。以赈荒积劳成疾,卒于官。祀乡贤。

(选自《履园丛话》)

【乙】

杨公廷和,生多宦游⑩,每归,则为乡人建一惠局 。初,通水利,灌涸 田万顷,乡人德之,号为“学士堰”。次,捐建坊费,修县城,城成贼至,生命以万计。次,置义田于城西北,以赡族人。盖三归而修创利物业 三焉。

(选自《玉堂丛语》)

①长庠(xiáng)生:指德高望重的秀才。②敦行:笃行。③赖砚田:指依靠笔墨维持生计。④修脯:旧时称送给老师的礼物或酬金。⑤拔贡:科举制度中选拔贡入国子监的生员的一种。⑥天长:天长县,治所即今安徽天长市。⑦教谕:学官名。⑧课:按照一定的标准试验、考核。⑨摄县篆;指代理县官一职。摄:代理。县篆:县印。⑩宦游:外出求官或做官。 惠局:指善举、善事。 涸:水干枯。 业:功业。

1.解释下列句子中加点的词语。

(1)无异视也 (3)城成贼至

(2)每归,则为乡人建一惠局

2.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)从学五百余人,成进士者济济。

(2)乡人德之,号为“学士堰”。

3.乙文中杨廷和回乡后做了哪三件事?请用简洁的语言概括。

4.阅读选文,说说文中两个人物有哪些共同特点。

八、参考答案:

1.(1)不同 (2)到 (3)返回

2.(1)跟随他学习的有五百余人,成为进士的人有很多。

(2)乡亲们都认为他有好的品德,称这个水利工程为“学士堰”。

3.疏通水道浇良田;捐钱修建城墙,开辟义田养族人。

4.心怀大爱,为他人着想。

【点睛】参考译文:

【甲】张映葵,爱好学习,善写文章,勤奋而不懈怠。教授别人时尽心竭力,有贫穷交不起学费的也一视同仁。跟随他学习的有五百多人,考中进士的很多。后来以拔贡的身份当了天长县的教谕,一月一考试,无论寒暑不觉得劳累,成就了很多人。曾经代理县官一职,名声清廉。因为荒年救灾积劳成疾,病逝于任上。被祀奉为乡贤。

【乙】杨廷和一生多次辗转外地做官,每次回到家乡,必定为乡人做一件好事。最初,兴修了水利设施,使一万多顷旱地得到了灌溉,乡人非常感激他,称为“学士堰”。后来,又捐献了建牌坊的钱,修建了县城城墙,城墙建成后贼兵来到,一万多人赖以保全了生命。后来,在城西北购置了义田,用来养活家族中的人。三次回乡为乡人创造了三项功绩。

九、

【甲】

蔡端明①事母至孝,尝步行遇一妪,貌甚龙钟,问其年,曰百单二矣。端明再拜,曰:“愿吾母之寿如妪。”后果符其言。

(选自《独醒杂志》)

【乙】

东坡守徐州,作《燕子楼》②乐章,方具稿,人未知之。一日,忽哄传于城中,东坡讶焉。诘其所从来,乃谓发端于逻卒,东坡召而问之,对曰:“某稍知音律,尝夜宿张建封庙,闻有歌声,细听乃此词也。记而传之,初不知何谓。”东坡笑而遣之。

(选自《独醒杂志》)

【丙】

昉③性仁厚,待物甚宽。有家奴诬告昉以马资送叛人出境,考之无状,有司以奴还昉,昉待之如初,曰:“奴诬主人以罪,求为良耳,何足怪哉。”人称其长者。昉虽贵,读书未尝去手,善属文,最长于诏册,作《太祖睿德神功碑》,当世称之。

(选自《金史》卷一百二十五列传第六十三)

【注释】①蔡端明:蔡襄(1012-1067),字君谟,北宋书法家、文学家、政治家和茶学家。曾出任端明殿学士,故称“蔡端明”。②《燕子楼》:《永遇乐 彭城夜宿燕子楼》,是宋代文学家苏轼的词作。此词是词人夜宿燕子楼感梦抒怀之作。③昉:韩昉(1082—1149),字公美,燕京(今北京)人,辽金时代大臣。

1.下列句子中,加点的词语的意思不相同的一项是( )

A.端明再拜 一鼓作气,再而衰(《曹刎论战》)

B.愿吾母之寿如妪 愿陛下亲之信之(《出师表》)

C.何足怪哉 不足为外人道也(《桃花源记》)

D.善属文 属予作文以记之(《岳阳楼记》)

2.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)尝步行遇一妪,貌甚龙钟。

(2)昉性仁厚,待物甚宽。

3.乙文段说明了什么现象?

4.丙文段中韩昉是一个怎样的人?

九、参考答案:

1.D

2.(1)(他)曾经步行碰到一个妇人,妇人样貌非常衰老。(2)韩昉性情仁厚,待人接物很宽厚。

3.说明宋代唱曲风靡一时,词备受世人青睐。(意思对即可)

4.仁爱宽厚,好读能文。

【点睛】参考译文:

【甲】蔡端明(蔡襄)对待母亲非常孝顺,(他)曾经步行碰到一个妇人,妇人样貌非常衰老,(蔡端明) 询问她的年龄,她说一百零二岁了。蔡襄拜了又拜后说:“希望我的母亲的年纪也能像您一样。”后来果然像他说

的一样。

【乙】苏东坡做徐州知州时,写了配乐的词《燕子楼》,刚刚写完,人们还不知道。一天,忽然(听说)这首词在城中纷纷传唱,东坡对此很吃惊。问此词从哪里来,竟然说是从巡逻的士兵那里传出来的,东坡叫来那个士兵询问他,那个士兵说:“我稍微了解一些音律,晚上曾经在张建封庙留宿,听到有歌声,仔细地听了此曲。我把它写下传了出去,开始不知此曲叫什么名。”东坡笑着打发他走了。

【丙】韩昉性情仁厚,待人接物很宽厚。有个家奴诬告韩防把马送给叛徒资助他逃出边境,经考查没有这事,有司把这个家奴还给韩昉,韩昉待他像以前一样,说:“奴才诬告主人有罪,是为了求得好人,有什么值得怪他的呢?人们称韩防为长者。韩防虽然地位尊贵,(但是)读书从不曾中断,书不离手,善于写文章,最擅长的是起草诏册,他的著作《太祖睿德神功碑》,当时很被世人称道。

十、

[甲]太监沐敬①,建文②中人。貌魁伟,敢慷慨直言。永乐中,从征漠北,逾月不与虏遇,人马困顿,上意犹未已,谏者皆被谴。敬谏再四,上苦③之曰:“反蛮!”敬曰:“固不知孰敢反也。”上怒,命曳出斩之,敬辞色不为动。上徐曰:“我家养人皆若人,岂不诚有益!”释之。

(选文有删改)

[乙]茂本④美风姿,有俊才,为县学生。御史行香,见茂本曰:“此子外材好,内材何如?”茂本应声曰:“外材争似内材高。”又一日,茂本方与诸生会馔⑤,一微行⑥老御史坐明伦堂⑦,诸生出见,御史曰:“‘黄米饭香青菜熟’,诸生有能对此者乎?”茂本应声曰:“白头人老赤心存。”

(选文有删改)

①沐敬:人名。②建文:明惠帝年号,后面“永乐”为明成祖年号。③詈:责骂。④茂本:人名。⑤会馔:共同在食堂内就餐。⑥微行:便服私访。⑦明伦堂:书院的正殿。

1.下列句子中,加着重号词语的意思不相同的一项是( )

A.逾月不与虏遇 不敢稍逾约(《送东阳马生序》)

B.固不知孰敢反也 吾与徐公孰美(《邹忌讽齐王纳谏》)

C.岂不诚有益 此诚危急存亡之秋也(《出师表》)

D.茂本方与诸生会馔 方七百里(《愚公移山》)

2.请将下列句子翻译成现代汉语。

(1)上意犹未已,谏者皆被谴。

(2)上怒,命曳出斩之,敬辞色不为动。

3.乙文两处使用“应声”一词,由此可以看出茂本的什么特点?

4.你认为乙文中茂本应对老御史的句子“白头人老赤心存”有何妙处?

十、参考答案:

1.D

2.(1)皇上还不打算停止,进谏的人都被责备。

(2)皇上发怒,命令(把他)拉出去斩了,(可是)沐敬的言辞和神色不为所动。(意思对即可)

3.“应声”意思是“随着声音”,充分体现出茂本的才思敏捷。(意思对即可)

4.应对工整,也巧妙地嵌入表示颜色的词,并且还含蓄地夸赞老御史人老赤心存,扶持后生。(意思对即可)

【点睛】参考译文:

【甲】太监沐敬是建文年间的人。他身材魁梧高大,敢于慷慨直言。永乐年间,他(跟随明成祖朱棣)出征漠北,行军超过一个月都没有遇到敌人,走到人困马乏的时候,皇上还不打算停止,进谏的人都被责备。沐敬多次进谏,皇上责骂他说:“想造反了!”沐敬说:“本不知谁敢造反啊。(此处暗指一直找不到敌人)”皇上发怒,命令(把他)拉出去斩了,(可是)沐敬的言辞和神色不为所动。皇上慢慢说:“我的臣子们如果都是这样的人,不是确实有好处吗!”就放了沐敬。

【乙】茂本风姿美好,有出众的才华,(当时)是县学的秀才。御史去庙里行香,见到茂本说:“这少年容貌俊美,资质怎么样呢?”茂本应声回答说:“容貌努力像才能一样高。”又一天,茂本正与同学共同在食堂内吃饭,一位微服私访的老御史来到了书院的正殿,各位学生出来拜见,御史说:“‘黄米饭香青菜熟’,各位有能对出下句的吗?”茂本应声对答说:“白头人老赤心存。”

同课章节目录