部编版历史八年级上册第二单元 早期现代化的初步探索和民族危机加剧练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 部编版历史八年级上册第二单元 早期现代化的初步探索和民族危机加剧练习题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 968.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-31 17:42:30 | ||

图片预览

文档简介

部编版历史八年级上册第二单元 早期现代化的初步探索和民族危机加剧练习题(含答案)

选择题

1.第二次鸦片战争后的内忧外患使清王朝处于生死存亡的时刻。为了自身的存在和发展,晚清统治集团不能不正视现实,痛定思痛,寻求新对策。这个“新对策”是( )

A.学习西方技术,自强求富

B.开设学堂学会,变法图强

C.改革政治体制,建立民国

D.兴办民族工业,实业救国

2.《中国近代史》中写道:“新式的国防比旧式的费用要高几倍……所以李鸿章要办轮船招商局,来经营沿江沿海的运输,创立织布厂来挽回权利,开煤矿金矿来增加收入。”材料旨在表明洋务派( )

A.注重发展近代军事国防

B.兴办民用企业以辅助军事工业

C.注重创办近代民用企业

D.兴办军事工业以推动民用企业

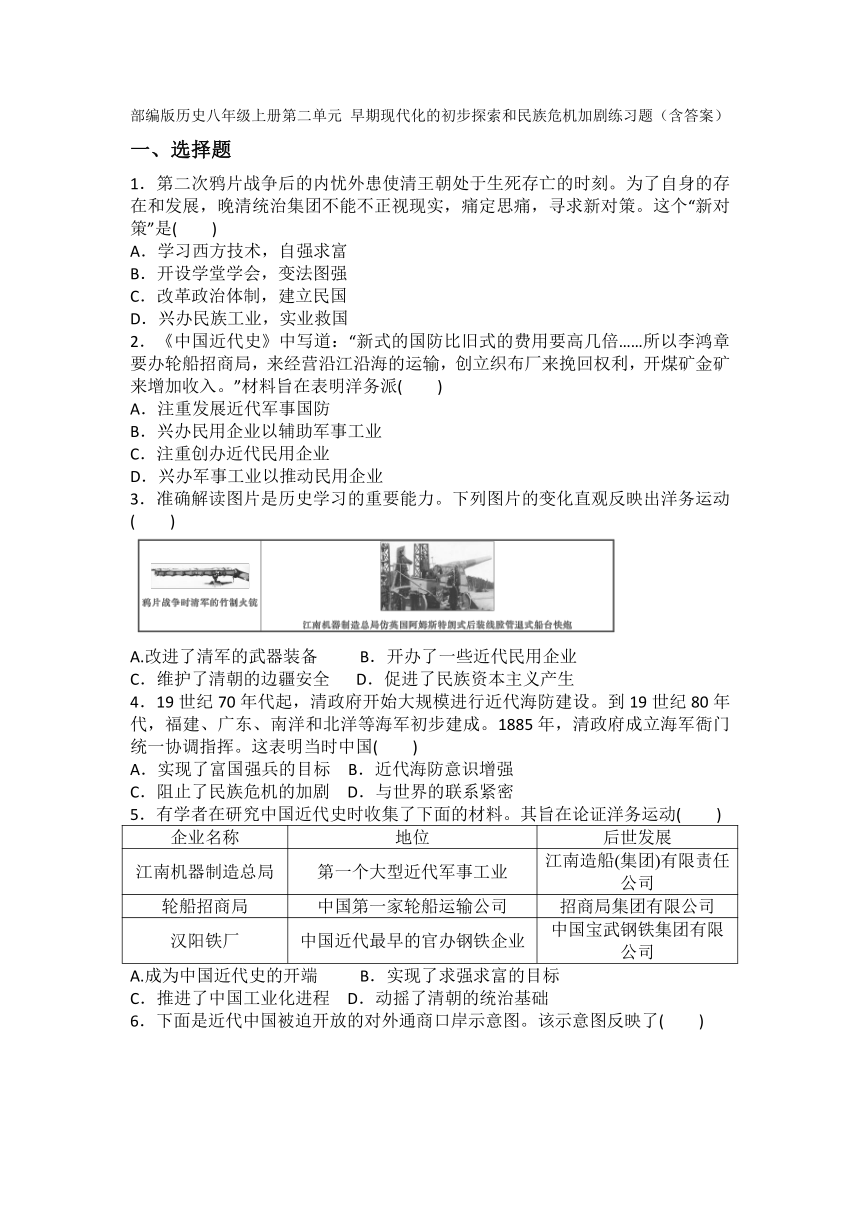

3.准确解读图片是历史学习的重要能力。下列图片的变化直观反映出洋务运动( )

A.改进了清军的武器装备 B.开办了一些近代民用企业

C.维护了清朝的边疆安全 D.促进了民族资本主义产生

4.19世纪70年代起,清政府开始大规模进行近代海防建设。到19世纪80年代,福建、广东、南洋和北洋等海军初步建成。1885年,清政府成立海军衙门统一协调指挥。这表明当时中国( )

A.实现了富国强兵的目标 B.近代海防意识增强

C.阻止了民族危机的加剧 D.与世界的联系紧密

5.有学者在研究中国近代史时收集了下面的材料。其旨在论证洋务运动( )

企业名称 地位 后世发展

江南机器制造总局 第一个大型近代军事工业 江南造船(集团)有限责任公司

轮船招商局 中国第一家轮船运输公司 招商局集团有限公司

汉阳铁厂 中国近代最早的官办钢铁企业 中国宝武钢铁集团有限公司

A.成为中国近代史的开端 B.实现了求强求富的目标

C.推进了中国工业化进程 D.动摇了清朝的统治基础

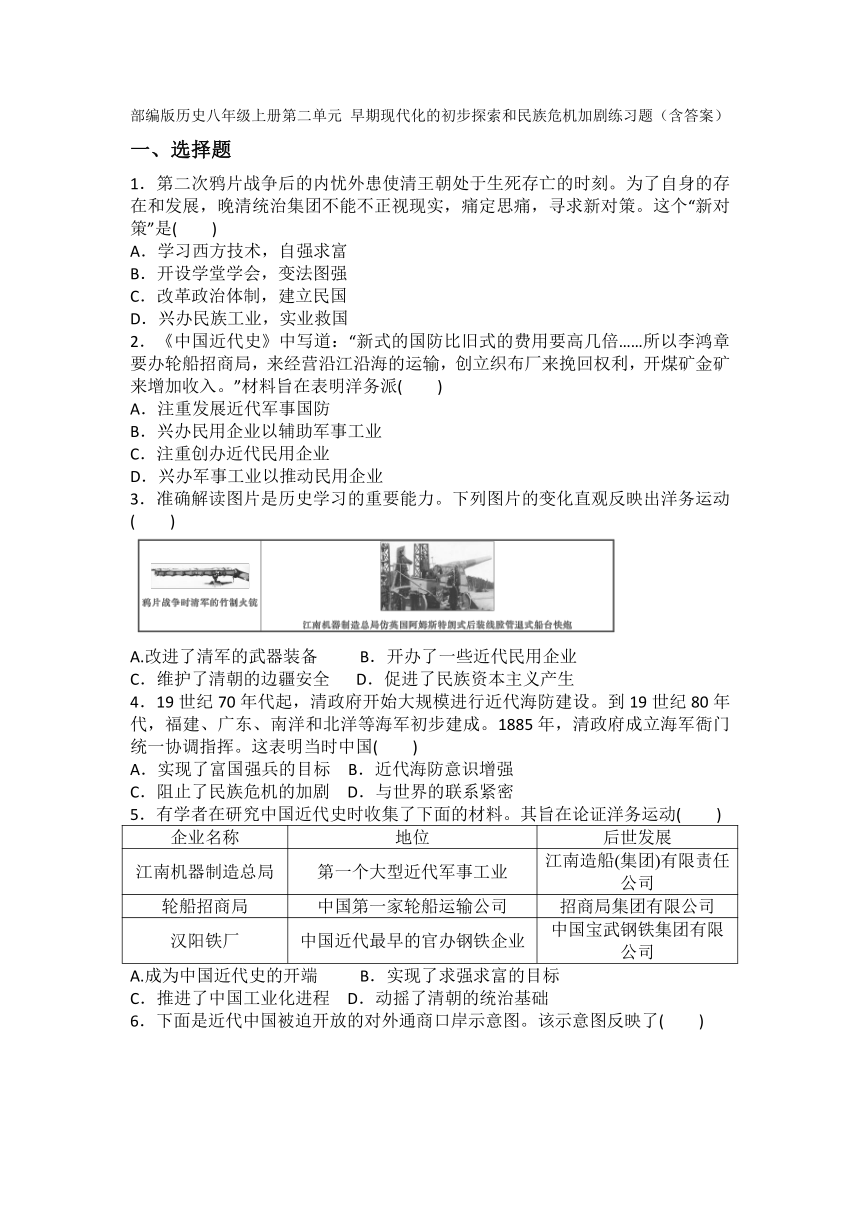

6.下面是近代中国被迫开放的对外通商口岸示意图。该示意图反映了( )

A.西方列强割占中国大片领土

B.中国小农经济遭受外国经济冲击

C.中国近代民族工业逐步发展

D.外国侵略势力逐渐深入中国腹地

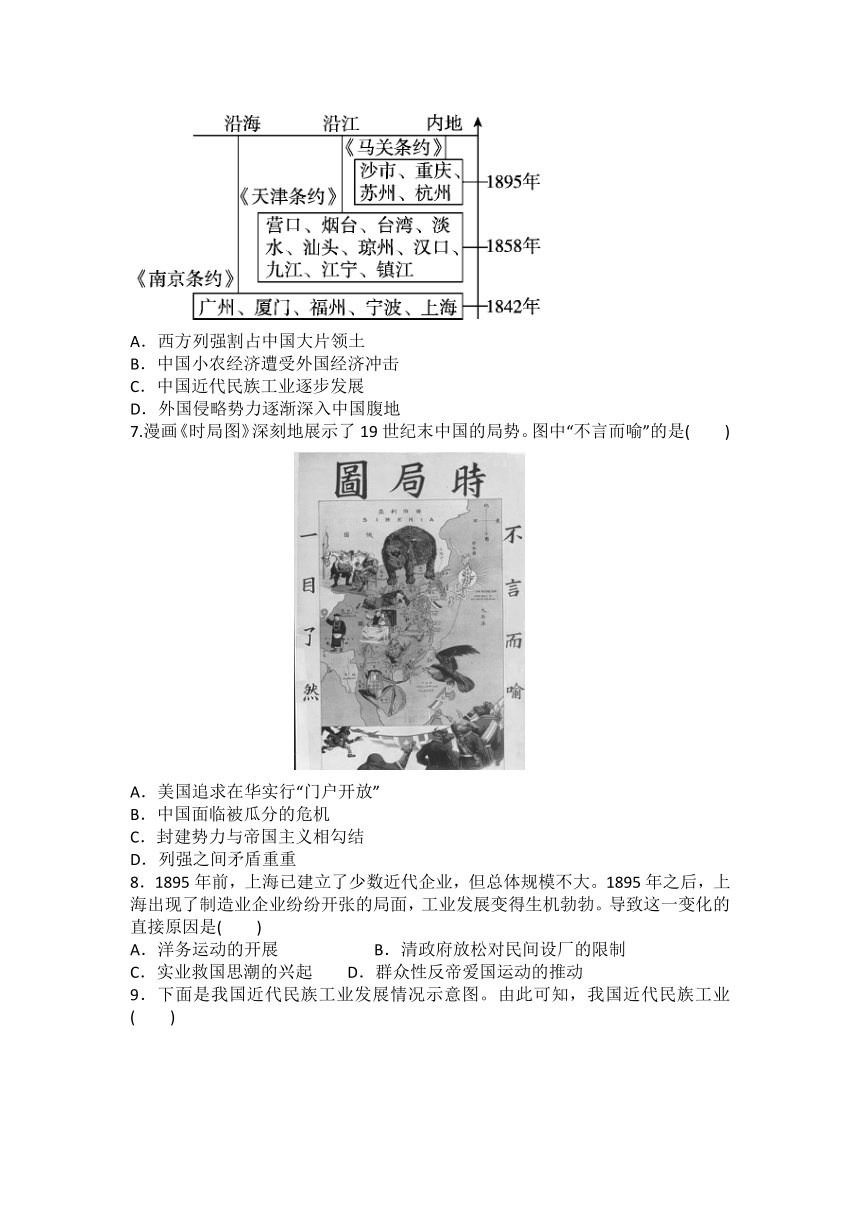

7.漫画《时局图》深刻地展示了19世纪末中国的局势。图中“不言而喻”的是( )

A.美国追求在华实行“门户开放”

B.中国面临被瓜分的危机

C.封建势力与帝国主义相勾结

D.列强之间矛盾重重

8.1895年前,上海已建立了少数近代企业,但总体规模不大。1895年之后,上海出现了制造业企业纷纷开张的局面,工业发展变得生机勃勃。导致这一变化的直接原因是( )

A.洋务运动的开展 B.清政府放松对民间设厂的限制

C.实业救国思潮的兴起 D.群众性反帝爱国运动的推动

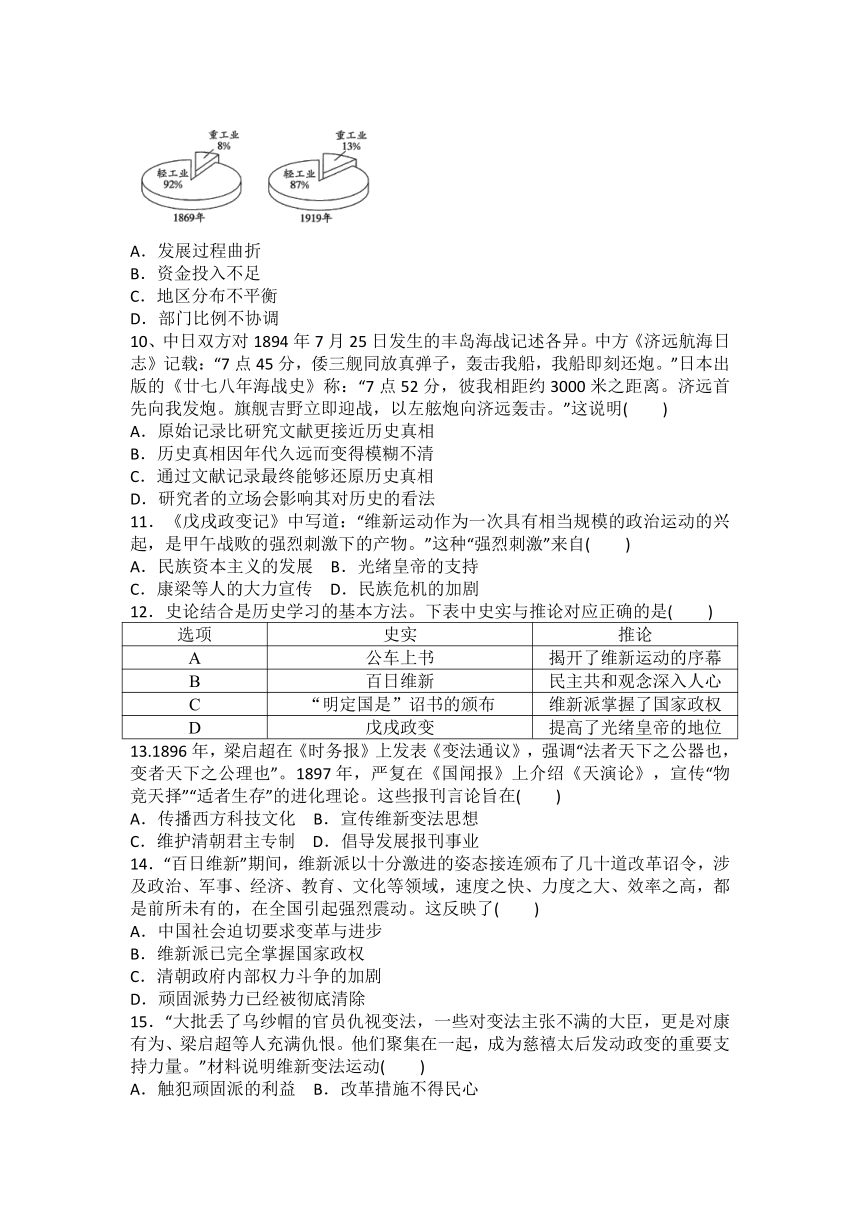

9.下面是我国近代民族工业发展情况示意图。由此可知,我国近代民族工业( )

A.发展过程曲折

B.资金投入不足

C.地区分布不平衡

D.部门比例不协调

10、中日双方对1894年7月25日发生的丰岛海战记述各异。中方《济远航海日志》记载:“7点45分,倭三舰同放真弹子,轰击我船,我船即刻还炮。”日本出版的《廿七八年海战史》称:“7点52分,彼我相距约3000米之距离。济远首先向我发炮。旗舰吉野立即迎战,以左舷炮向济远轰击。”这说明( )

A.原始记录比研究文献更接近历史真相

B.历史真相因年代久远而变得模糊不清

C.通过文献记录最终能够还原历史真相

D.研究者的立场会影响其对历史的看法

11.《戊戌政变记》中写道:“维新运动作为一次具有相当规模的政治运动的兴起,是甲午战败的强烈刺激下的产物。”这种“强烈刺激”来自( )

A.民族资本主义的发展 B.光绪皇帝的支持

C.康梁等人的大力宣传 D.民族危机的加剧

12.史论结合是历史学习的基本方法。下表中史实与推论对应正确的是( )

选项 史实 推论

A 公车上书 揭开了维新运动的序幕

B 百日维新 民主共和观念深入人心

C “明定国是”诏书的颁布 维新派掌握了国家政权

D 戊戌政变 提高了光绪皇帝的地位

13.1896年,梁启超在《时务报》上发表《变法通议》,强调“法者天下之公器也,变者天下之公理也”。1897年,严复在《国闻报》上介绍《天演论》,宣传“物竞天择”“适者生存”的进化理论。这些报刊言论旨在( )

A.传播西方科技文化 B.宣传维新变法思想

C.维护清朝君主专制 D.倡导发展报刊事业

14.“百日维新”期间,维新派以十分激进的姿态接连颁布了几十道改革诏令,涉及政治、军事、经济、教育、文化等领域,速度之快、力度之大、效率之高,都是前所未有的,在全国引起强烈震动。这反映了( )

A.中国社会迫切要求变革与进步

B.维新派已完全掌握国家政权

C.清朝政府内部权力斗争的加剧

D.顽固派势力已经被彻底清除

15.“大批丢了乌纱帽的官员仇视变法,一些对变法主张不满的大臣,更是对康有为、梁启超等人充满仇恨。他们聚集在一起,成为慈禧太后发动政变的重要支持力量。”材料说明维新变法运动( )

A.触犯顽固派的利益 B.改革措施不得民心

C.推动人民思想解放 D.消除清廷内部矛盾

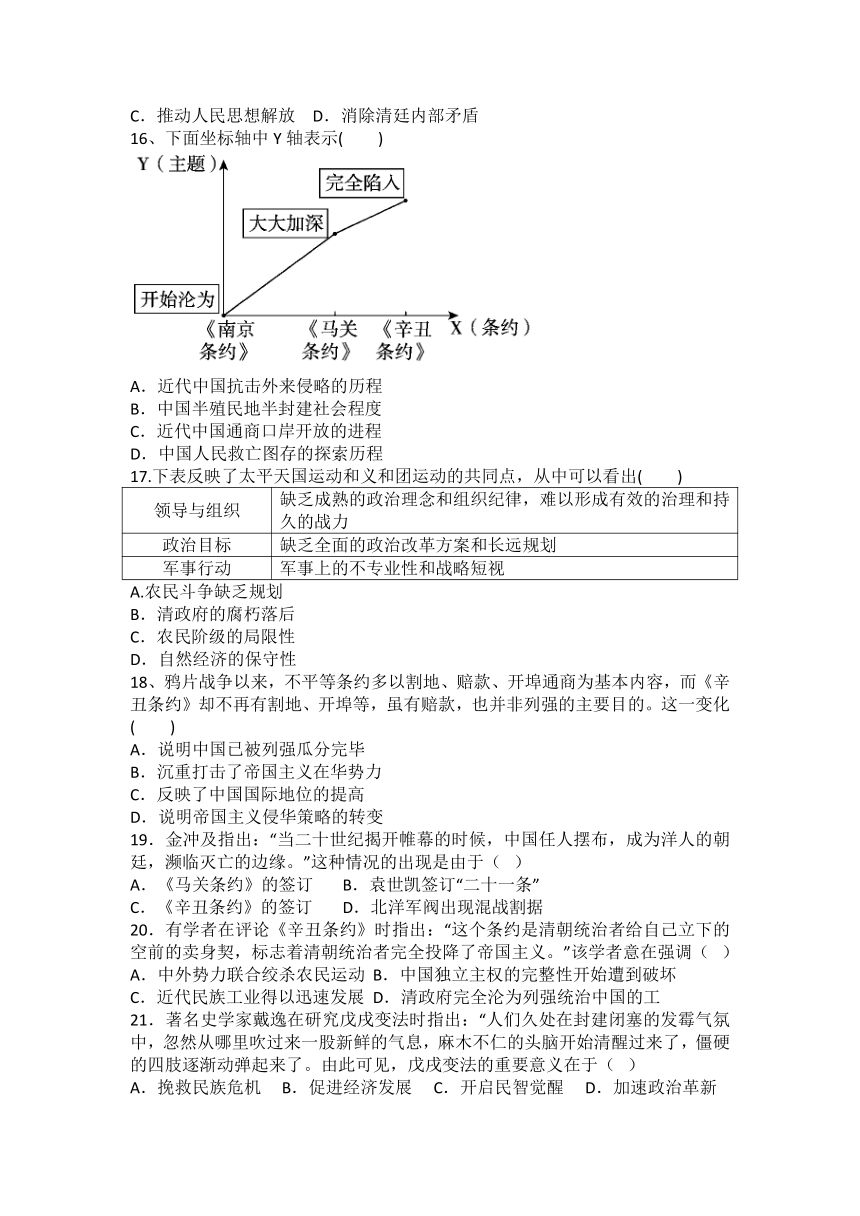

16、下面坐标轴中Y轴表示( )

A.近代中国抗击外来侵略的历程

B.中国半殖民地半封建社会程度

C.近代中国通商口岸开放的进程

D.中国人民救亡图存的探索历程

17.下表反映了太平天国运动和义和团运动的共同点,从中可以看出( )

领导与组织 缺乏成熟的政治理念和组织纪律,难以形成有效的治理和持久的战力

政治目标 缺乏全面的政治改革方案和长远规划

军事行动 军事上的不专业性和战略短视

A.农民斗争缺乏规划

B.清政府的腐朽落后

C.农民阶级的局限性

D.自然经济的保守性

18、鸦片战争以来,不平等条约多以割地、赔款、开埠通商为基本内容,而《辛丑条约》却不再有割地、开埠等,虽有赔款,也并非列强的主要目的。这一变化( )

A.说明中国已被列强瓜分完毕

B.沉重打击了帝国主义在华势力

C.反映了中国国际地位的提高

D.说明帝国主义侵华策略的转变

19.金冲及指出:“当二十世纪揭开帷幕的时候,中国任人摆布,成为洋人的朝廷,濒临灭亡的边缘。”这种情况的出现是由于( )

A.《马关条约》的签订 B.袁世凯签订“二十一条”

C.《辛丑条约》的签订 D.北洋军阀出现混战割据

20.有学者在评论《辛丑条约》时指出:“这个条约是清朝统治者给自己立下的空前的卖身契,标志着清朝统治者完全投降了帝国主义。”该学者意在强调( )

A.中外势力联合绞杀农民运动 B.中国独立主权的完整性开始遭到破坏

C.近代民族工业得以迅速发展 D.清政府完全沦为列强统治中国的工

21.著名史学家戴逸在研究戊戌变法时指出:“人们久处在封建闭塞的发霉气氛中,忽然从哪里吹过来一股新鲜的气息,麻木不仁的头脑开始清醒过来了,僵硬的四肢逐渐动弹起来了。由此可见,戊戌变法的重要意义在于( )

A.挽救民族危机 B.促进经济发展 C.开启民智觉醒 D.加速政治革新

22.19世纪末,先进的中国人为了挽救民族危机,寻找出路。他们在各地组织学会,创办报刊。其中影响最大的学会和报刊是北京的强学会、长沙的南学会、上海的《时务报》和天津的《国闻报》。上述学会和报刊主要宣传的思想是( )

A.自强求富 B.维新变法 C.民主共和 D.民主科学

23.1897年,严复在天津创办了《国闻报》,翻译《天演论》,介绍达尔文“物竞天择,适者生存”的思想;湖南巡抚陈宝箴批准创办时务学堂,讲授变革的思想。这些新思想( )

A.进一步刺激列强瓜分中国的野心 B.推动了新式学堂教育发展

C.总结了甲午战争失败的必然原因 D.阐释了维新变法的合理性

24.1896——1898年,由资产阶级改良派直接或间接创办的报刊达70多家,其中重要的纸有《时务报》《国闻报》等。资产阶级改良派的这些行为( )

A.开办了国人办报先河 B.获得了群众的广泛支持

C.促进了近代思想启蒙 D.唤醒了民众的革命热情

25.蒋廷黻在《中国近代史》中写道:“李鸿章的物质改革已遭时人的反对,倘再进一步地改革政治制度,时人一定不容许也。甲午以后,康有为觉得时机到了。李鸿章所不敢提倡的政治改革,康有为要提倡。”材料中的“物质改革”和“政治改革”分别指的是( )

A.维新变法 辛亥革命 B.洋务运动 维新变法

C.洋务运动 辛亥革命 D.维新变法 新文化运动

二、非选择题

26.洋务运动几乎与当时中国出现的边疆危机同步发生。阅读材料,完成下列要求。

【史料实证——明洋务举措】

材料一:洋务运动大事记(部分)

①1861年,曾国藩创办安庆内军械所。 ②1862年,成立专门培养翻译人才的京师同文馆。 ③1863年,在上海设立“广方言馆”,培养通晓外语的人才。 ④1865年,在上海建立江南机器制造总局。 ⑤1873年,轮船招商局正式成立。⑥1881年,开平煤矿全面投产。

(1)材料一可用于探究哪些历史课题?(参照示例,写出两例)列出探究课题中你所使用到的材料。

历史课题 使用到的材料

洋务运动的军事成果 ①④

【家国情怀——看名臣辩论】

材料二:同治十三年(1874年)李鸿章上《筹议海防折》,提出朝廷应向海防倾斜。李鸿章力主加强海防,目的在于防范强势崛起的日本。左宗棠强调塞防与海防并重,反对削减西北战费,也是着眼于解决阿古柏入侵的燃眉之急,遏制觊觎新疆的俄国及英国的气焰。以后的实际历史演进,固然证明左宗棠收回相当于六分之一中国领土面积的新疆,功在千秋,但李鸿章所担忧的东部沿海危机,最终也全面爆发。

——摘编自吴胜《“湘骡子”与“徽骆驼”:左宗棠和李鸿章30年恩怨》

(2)材料二中李鸿章力主加强海防,左宗棠强调塞防与海防并重,你赞同谁的观点?请简要说明理由。(要求:观点明确,理由充分。)

【唯物史观——探自救结局】

材料三:同治初年,由奕?、曾国藩、李鸿章、左宗棠等人领导的自强运动,是我国近代史上第一个应付大变局的救国救民的方案。……这是一个不彻底的方案。——摘编自蒋廷黻《中国近代史》

(3)根据材料三并结合所学知识,说明“自强运动”是一个“不彻底的方案”。有人把戊戌变法称为“大危亡下的时代强音”。阅读材料,完成下列要求。

【甲午烽火·伤痛与觉醒】

材料一:

日本人的战争给中国的傲慢和自满以毁灭性的打击。这个大帝国在受轻视的、配备以现代战争武器的邻国面前显得十分无能。 ——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

有观点认为:甲午一役,是民族之痛,同时还是民族之幸。对此,你持怎样的观点?请结合材料一,运用所学历史知识加以说明。

【变革接力·洋务到戊戌】

材料二:戊戌新政在很大程度上更是洋务新政播下的现代文明种子的提前收获——洋务新政中成长起来的资本主义经济,所培育出来的近代政治和伦理观念,所引进和传播的科学知识和观念……正是戊戌新政得以开展的物质的、精神的基础。但戊戌新政不只是继承了洋务新政的遗产……更多的是对洋务新政的超越。

——摘编自汪林茂《层级递进的晚清三次新政》

根据材料二,概括“戊戌新政”与“洋务新政”之间存在怎样的联系。结合所学知识,分析“戊戌新政”相对于“洋务新政”的进步性。

【戊戌悲歌·失败与启迪】

材料三:那个烦闷的夏季,又一次见证了旧制度的腐朽。刽子手挥刀砍下了六颗爱国者的头颅,也砍断了所有试图通过改良实现救国自强的人们的幻想。谭嗣同从容赴死,但“六君子”的鲜血没有白流。

——摘编自纪录片《复兴之路》解说词

根据材料三,结合所学知识,概括戊戌变法失败的原因,并谈谈你对“‘六君子’的鲜血没有白流”的理解。

28.图片是历史的记忆,时代的烙印深刻其上,承载着荣辱与兴衰。自1840年开始的半个多世纪里,随着列强的入侵,中国的民族危机逐步加深。观察图片,回答问题。

(1)图一是哪一条约签订的场景?该条约破坏中国领土主权的表现是什么?该条约是哪场战争后签订的?这场战争给中国社会性质带来了怎样的影响?

(2)图二发生于哪场侵华战争期间?战后中国签订的不平等条约是什么?条约中涉及列强对中国的侵略方式发生改变的内容是什么?列举一位在战争中牺牲的英雄人物。

(3)图三条约是哪一年签订的?条约中哪一条款反映出清政府已沦为帝国主义统治中国的工具?用一句话概括这场战争对中国造成的影响。

(4)综合上述图片,战争带给我们的历史思考与启示有哪些?

答案

1-5ABABC 6-10DBBDD 11-15DABAA 16-20BCDCD 21-25CBDCB

26、(1)洋务运动的民用企业 ⑤⑥ 洋务运动的文化教育 ②③

(2)【示例一】赞同左宗棠的观点。理由:只有加强塞防与海防,祖国领土和主权才能完整;左宗棠在收复新疆后,又建设新疆,保卫新疆,用实际行动捍卫了中华民族的利益。【示例二】赞同李鸿章的观点。理由:中国海岸线漫长,海防建设至关重要;为了防范强势崛起的日本。

(3)洋务运动的根本目的是维护清王朝的统治,只学习西方的科学技术,不从根本上触动清朝的封建统治制度(中体西用);由于清朝政治的腐败和外国势力的挤压,洋务运动求强求富的目标没有实现。所以洋务运动是一个“不彻底的方案”。

27、(1)示例一:这是民族之痛。因为甲午中日战争中国战败,被迫签订了《马关条约》,大大加深了中国的半殖民地半封建化程度,刺激列强掀起瓜分中国的狂潮。示例二:这是民族之痛,同时还是民族之幸。因为甲午中日战争中国战败后,列强掀起了瓜分中国的狂潮,大大加重了中国的民族灾难,但同时也唤起了中国有识之士的觉醒,他们开始寻求新的强国之路。

(2)联系:洋务新政为戊戌新政的开展奠定了物质、精神基础;戊戌新政继承并发展了洋务新政的部分遗产。进步性:洋务新政主要是学习西方先进技术,维护清朝封建统治;而戊戌新政不仅主张学习西方先进技术,还主张学习西方政治制度,进行政治变革,促进了中国政治近代化的进程,推动了中国社会的进步。

(3)原因:资产阶级维新派力量相对弱小,没有掌握实权,又缺乏必要的政治经验;变法策略过于激进,急于求成;以慈禧太后为首的顽固派实力强大;缺乏群众基础等。理解:戊戌变法虽然失败了,但它使更多仁人志士关心国家命运,促进了思想启蒙和民族意识的觉醒;同时,戊戌六君子为变法图强而英勇献身的精神,激励着后人不断为国家的独立、富强而奋斗等。

28.(1)《南京条约》割香港岛给英国 鸦片战争 使中国开始沦为半殖民地半封建社会

(2)甲午中日战争《马关条约》允许日本在中国开设工厂 邓世昌、左宝贵、丁汝昌等。(一人即可)

(3)1901年清政府保证严禁人民参加各种形式的反帝活动。中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。

(4)落后就要挨打;弱国无外交;发展才是硬道理。(任意一点或言之有理即可)

选择题

1.第二次鸦片战争后的内忧外患使清王朝处于生死存亡的时刻。为了自身的存在和发展,晚清统治集团不能不正视现实,痛定思痛,寻求新对策。这个“新对策”是( )

A.学习西方技术,自强求富

B.开设学堂学会,变法图强

C.改革政治体制,建立民国

D.兴办民族工业,实业救国

2.《中国近代史》中写道:“新式的国防比旧式的费用要高几倍……所以李鸿章要办轮船招商局,来经营沿江沿海的运输,创立织布厂来挽回权利,开煤矿金矿来增加收入。”材料旨在表明洋务派( )

A.注重发展近代军事国防

B.兴办民用企业以辅助军事工业

C.注重创办近代民用企业

D.兴办军事工业以推动民用企业

3.准确解读图片是历史学习的重要能力。下列图片的变化直观反映出洋务运动( )

A.改进了清军的武器装备 B.开办了一些近代民用企业

C.维护了清朝的边疆安全 D.促进了民族资本主义产生

4.19世纪70年代起,清政府开始大规模进行近代海防建设。到19世纪80年代,福建、广东、南洋和北洋等海军初步建成。1885年,清政府成立海军衙门统一协调指挥。这表明当时中国( )

A.实现了富国强兵的目标 B.近代海防意识增强

C.阻止了民族危机的加剧 D.与世界的联系紧密

5.有学者在研究中国近代史时收集了下面的材料。其旨在论证洋务运动( )

企业名称 地位 后世发展

江南机器制造总局 第一个大型近代军事工业 江南造船(集团)有限责任公司

轮船招商局 中国第一家轮船运输公司 招商局集团有限公司

汉阳铁厂 中国近代最早的官办钢铁企业 中国宝武钢铁集团有限公司

A.成为中国近代史的开端 B.实现了求强求富的目标

C.推进了中国工业化进程 D.动摇了清朝的统治基础

6.下面是近代中国被迫开放的对外通商口岸示意图。该示意图反映了( )

A.西方列强割占中国大片领土

B.中国小农经济遭受外国经济冲击

C.中国近代民族工业逐步发展

D.外国侵略势力逐渐深入中国腹地

7.漫画《时局图》深刻地展示了19世纪末中国的局势。图中“不言而喻”的是( )

A.美国追求在华实行“门户开放”

B.中国面临被瓜分的危机

C.封建势力与帝国主义相勾结

D.列强之间矛盾重重

8.1895年前,上海已建立了少数近代企业,但总体规模不大。1895年之后,上海出现了制造业企业纷纷开张的局面,工业发展变得生机勃勃。导致这一变化的直接原因是( )

A.洋务运动的开展 B.清政府放松对民间设厂的限制

C.实业救国思潮的兴起 D.群众性反帝爱国运动的推动

9.下面是我国近代民族工业发展情况示意图。由此可知,我国近代民族工业( )

A.发展过程曲折

B.资金投入不足

C.地区分布不平衡

D.部门比例不协调

10、中日双方对1894年7月25日发生的丰岛海战记述各异。中方《济远航海日志》记载:“7点45分,倭三舰同放真弹子,轰击我船,我船即刻还炮。”日本出版的《廿七八年海战史》称:“7点52分,彼我相距约3000米之距离。济远首先向我发炮。旗舰吉野立即迎战,以左舷炮向济远轰击。”这说明( )

A.原始记录比研究文献更接近历史真相

B.历史真相因年代久远而变得模糊不清

C.通过文献记录最终能够还原历史真相

D.研究者的立场会影响其对历史的看法

11.《戊戌政变记》中写道:“维新运动作为一次具有相当规模的政治运动的兴起,是甲午战败的强烈刺激下的产物。”这种“强烈刺激”来自( )

A.民族资本主义的发展 B.光绪皇帝的支持

C.康梁等人的大力宣传 D.民族危机的加剧

12.史论结合是历史学习的基本方法。下表中史实与推论对应正确的是( )

选项 史实 推论

A 公车上书 揭开了维新运动的序幕

B 百日维新 民主共和观念深入人心

C “明定国是”诏书的颁布 维新派掌握了国家政权

D 戊戌政变 提高了光绪皇帝的地位

13.1896年,梁启超在《时务报》上发表《变法通议》,强调“法者天下之公器也,变者天下之公理也”。1897年,严复在《国闻报》上介绍《天演论》,宣传“物竞天择”“适者生存”的进化理论。这些报刊言论旨在( )

A.传播西方科技文化 B.宣传维新变法思想

C.维护清朝君主专制 D.倡导发展报刊事业

14.“百日维新”期间,维新派以十分激进的姿态接连颁布了几十道改革诏令,涉及政治、军事、经济、教育、文化等领域,速度之快、力度之大、效率之高,都是前所未有的,在全国引起强烈震动。这反映了( )

A.中国社会迫切要求变革与进步

B.维新派已完全掌握国家政权

C.清朝政府内部权力斗争的加剧

D.顽固派势力已经被彻底清除

15.“大批丢了乌纱帽的官员仇视变法,一些对变法主张不满的大臣,更是对康有为、梁启超等人充满仇恨。他们聚集在一起,成为慈禧太后发动政变的重要支持力量。”材料说明维新变法运动( )

A.触犯顽固派的利益 B.改革措施不得民心

C.推动人民思想解放 D.消除清廷内部矛盾

16、下面坐标轴中Y轴表示( )

A.近代中国抗击外来侵略的历程

B.中国半殖民地半封建社会程度

C.近代中国通商口岸开放的进程

D.中国人民救亡图存的探索历程

17.下表反映了太平天国运动和义和团运动的共同点,从中可以看出( )

领导与组织 缺乏成熟的政治理念和组织纪律,难以形成有效的治理和持久的战力

政治目标 缺乏全面的政治改革方案和长远规划

军事行动 军事上的不专业性和战略短视

A.农民斗争缺乏规划

B.清政府的腐朽落后

C.农民阶级的局限性

D.自然经济的保守性

18、鸦片战争以来,不平等条约多以割地、赔款、开埠通商为基本内容,而《辛丑条约》却不再有割地、开埠等,虽有赔款,也并非列强的主要目的。这一变化( )

A.说明中国已被列强瓜分完毕

B.沉重打击了帝国主义在华势力

C.反映了中国国际地位的提高

D.说明帝国主义侵华策略的转变

19.金冲及指出:“当二十世纪揭开帷幕的时候,中国任人摆布,成为洋人的朝廷,濒临灭亡的边缘。”这种情况的出现是由于( )

A.《马关条约》的签订 B.袁世凯签订“二十一条”

C.《辛丑条约》的签订 D.北洋军阀出现混战割据

20.有学者在评论《辛丑条约》时指出:“这个条约是清朝统治者给自己立下的空前的卖身契,标志着清朝统治者完全投降了帝国主义。”该学者意在强调( )

A.中外势力联合绞杀农民运动 B.中国独立主权的完整性开始遭到破坏

C.近代民族工业得以迅速发展 D.清政府完全沦为列强统治中国的工

21.著名史学家戴逸在研究戊戌变法时指出:“人们久处在封建闭塞的发霉气氛中,忽然从哪里吹过来一股新鲜的气息,麻木不仁的头脑开始清醒过来了,僵硬的四肢逐渐动弹起来了。由此可见,戊戌变法的重要意义在于( )

A.挽救民族危机 B.促进经济发展 C.开启民智觉醒 D.加速政治革新

22.19世纪末,先进的中国人为了挽救民族危机,寻找出路。他们在各地组织学会,创办报刊。其中影响最大的学会和报刊是北京的强学会、长沙的南学会、上海的《时务报》和天津的《国闻报》。上述学会和报刊主要宣传的思想是( )

A.自强求富 B.维新变法 C.民主共和 D.民主科学

23.1897年,严复在天津创办了《国闻报》,翻译《天演论》,介绍达尔文“物竞天择,适者生存”的思想;湖南巡抚陈宝箴批准创办时务学堂,讲授变革的思想。这些新思想( )

A.进一步刺激列强瓜分中国的野心 B.推动了新式学堂教育发展

C.总结了甲午战争失败的必然原因 D.阐释了维新变法的合理性

24.1896——1898年,由资产阶级改良派直接或间接创办的报刊达70多家,其中重要的纸有《时务报》《国闻报》等。资产阶级改良派的这些行为( )

A.开办了国人办报先河 B.获得了群众的广泛支持

C.促进了近代思想启蒙 D.唤醒了民众的革命热情

25.蒋廷黻在《中国近代史》中写道:“李鸿章的物质改革已遭时人的反对,倘再进一步地改革政治制度,时人一定不容许也。甲午以后,康有为觉得时机到了。李鸿章所不敢提倡的政治改革,康有为要提倡。”材料中的“物质改革”和“政治改革”分别指的是( )

A.维新变法 辛亥革命 B.洋务运动 维新变法

C.洋务运动 辛亥革命 D.维新变法 新文化运动

二、非选择题

26.洋务运动几乎与当时中国出现的边疆危机同步发生。阅读材料,完成下列要求。

【史料实证——明洋务举措】

材料一:洋务运动大事记(部分)

①1861年,曾国藩创办安庆内军械所。 ②1862年,成立专门培养翻译人才的京师同文馆。 ③1863年,在上海设立“广方言馆”,培养通晓外语的人才。 ④1865年,在上海建立江南机器制造总局。 ⑤1873年,轮船招商局正式成立。⑥1881年,开平煤矿全面投产。

(1)材料一可用于探究哪些历史课题?(参照示例,写出两例)列出探究课题中你所使用到的材料。

历史课题 使用到的材料

洋务运动的军事成果 ①④

【家国情怀——看名臣辩论】

材料二:同治十三年(1874年)李鸿章上《筹议海防折》,提出朝廷应向海防倾斜。李鸿章力主加强海防,目的在于防范强势崛起的日本。左宗棠强调塞防与海防并重,反对削减西北战费,也是着眼于解决阿古柏入侵的燃眉之急,遏制觊觎新疆的俄国及英国的气焰。以后的实际历史演进,固然证明左宗棠收回相当于六分之一中国领土面积的新疆,功在千秋,但李鸿章所担忧的东部沿海危机,最终也全面爆发。

——摘编自吴胜《“湘骡子”与“徽骆驼”:左宗棠和李鸿章30年恩怨》

(2)材料二中李鸿章力主加强海防,左宗棠强调塞防与海防并重,你赞同谁的观点?请简要说明理由。(要求:观点明确,理由充分。)

【唯物史观——探自救结局】

材料三:同治初年,由奕?、曾国藩、李鸿章、左宗棠等人领导的自强运动,是我国近代史上第一个应付大变局的救国救民的方案。……这是一个不彻底的方案。——摘编自蒋廷黻《中国近代史》

(3)根据材料三并结合所学知识,说明“自强运动”是一个“不彻底的方案”。有人把戊戌变法称为“大危亡下的时代强音”。阅读材料,完成下列要求。

【甲午烽火·伤痛与觉醒】

材料一:

日本人的战争给中国的傲慢和自满以毁灭性的打击。这个大帝国在受轻视的、配备以现代战争武器的邻国面前显得十分无能。 ——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

有观点认为:甲午一役,是民族之痛,同时还是民族之幸。对此,你持怎样的观点?请结合材料一,运用所学历史知识加以说明。

【变革接力·洋务到戊戌】

材料二:戊戌新政在很大程度上更是洋务新政播下的现代文明种子的提前收获——洋务新政中成长起来的资本主义经济,所培育出来的近代政治和伦理观念,所引进和传播的科学知识和观念……正是戊戌新政得以开展的物质的、精神的基础。但戊戌新政不只是继承了洋务新政的遗产……更多的是对洋务新政的超越。

——摘编自汪林茂《层级递进的晚清三次新政》

根据材料二,概括“戊戌新政”与“洋务新政”之间存在怎样的联系。结合所学知识,分析“戊戌新政”相对于“洋务新政”的进步性。

【戊戌悲歌·失败与启迪】

材料三:那个烦闷的夏季,又一次见证了旧制度的腐朽。刽子手挥刀砍下了六颗爱国者的头颅,也砍断了所有试图通过改良实现救国自强的人们的幻想。谭嗣同从容赴死,但“六君子”的鲜血没有白流。

——摘编自纪录片《复兴之路》解说词

根据材料三,结合所学知识,概括戊戌变法失败的原因,并谈谈你对“‘六君子’的鲜血没有白流”的理解。

28.图片是历史的记忆,时代的烙印深刻其上,承载着荣辱与兴衰。自1840年开始的半个多世纪里,随着列强的入侵,中国的民族危机逐步加深。观察图片,回答问题。

(1)图一是哪一条约签订的场景?该条约破坏中国领土主权的表现是什么?该条约是哪场战争后签订的?这场战争给中国社会性质带来了怎样的影响?

(2)图二发生于哪场侵华战争期间?战后中国签订的不平等条约是什么?条约中涉及列强对中国的侵略方式发生改变的内容是什么?列举一位在战争中牺牲的英雄人物。

(3)图三条约是哪一年签订的?条约中哪一条款反映出清政府已沦为帝国主义统治中国的工具?用一句话概括这场战争对中国造成的影响。

(4)综合上述图片,战争带给我们的历史思考与启示有哪些?

答案

1-5ABABC 6-10DBBDD 11-15DABAA 16-20BCDCD 21-25CBDCB

26、(1)洋务运动的民用企业 ⑤⑥ 洋务运动的文化教育 ②③

(2)【示例一】赞同左宗棠的观点。理由:只有加强塞防与海防,祖国领土和主权才能完整;左宗棠在收复新疆后,又建设新疆,保卫新疆,用实际行动捍卫了中华民族的利益。【示例二】赞同李鸿章的观点。理由:中国海岸线漫长,海防建设至关重要;为了防范强势崛起的日本。

(3)洋务运动的根本目的是维护清王朝的统治,只学习西方的科学技术,不从根本上触动清朝的封建统治制度(中体西用);由于清朝政治的腐败和外国势力的挤压,洋务运动求强求富的目标没有实现。所以洋务运动是一个“不彻底的方案”。

27、(1)示例一:这是民族之痛。因为甲午中日战争中国战败,被迫签订了《马关条约》,大大加深了中国的半殖民地半封建化程度,刺激列强掀起瓜分中国的狂潮。示例二:这是民族之痛,同时还是民族之幸。因为甲午中日战争中国战败后,列强掀起了瓜分中国的狂潮,大大加重了中国的民族灾难,但同时也唤起了中国有识之士的觉醒,他们开始寻求新的强国之路。

(2)联系:洋务新政为戊戌新政的开展奠定了物质、精神基础;戊戌新政继承并发展了洋务新政的部分遗产。进步性:洋务新政主要是学习西方先进技术,维护清朝封建统治;而戊戌新政不仅主张学习西方先进技术,还主张学习西方政治制度,进行政治变革,促进了中国政治近代化的进程,推动了中国社会的进步。

(3)原因:资产阶级维新派力量相对弱小,没有掌握实权,又缺乏必要的政治经验;变法策略过于激进,急于求成;以慈禧太后为首的顽固派实力强大;缺乏群众基础等。理解:戊戌变法虽然失败了,但它使更多仁人志士关心国家命运,促进了思想启蒙和民族意识的觉醒;同时,戊戌六君子为变法图强而英勇献身的精神,激励着后人不断为国家的独立、富强而奋斗等。

28.(1)《南京条约》割香港岛给英国 鸦片战争 使中国开始沦为半殖民地半封建社会

(2)甲午中日战争《马关条约》允许日本在中国开设工厂 邓世昌、左宝贵、丁汝昌等。(一人即可)

(3)1901年清政府保证严禁人民参加各种形式的反帝活动。中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。

(4)落后就要挨打;弱国无外交;发展才是硬道理。(任意一点或言之有理即可)

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹