3.1 分子和原子 第1课时 物质由微观粒子构成 分层练习(含答案) 2025-2026学年化学人教版(2024)九年级上册

文档属性

| 名称 | 3.1 分子和原子 第1课时 物质由微观粒子构成 分层练习(含答案) 2025-2026学年化学人教版(2024)九年级上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 225.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-31 22:32:09 | ||

图片预览

文档简介

课题1 分子和原子

第1课时 物质由微观粒子构成

构成物质的微观粒子

1.下列事实能证明物质是由微观粒子构成的是 ( )

①热水中的蔗糖逐渐消失 ②经过花圃时闻到花香 ③酒精敞口放置质量减小 ④一袋大米中有很多米粒

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

2.(教材变式)对如图教材图片的认识错误的是 ( )

A.银是由银原子构成的

B.只有通过现代科学仪器才能使硅原子运动

C.分子和原子是真实存在的

D.这些图片均说明物质是由微观粒子构成的

微观粒子(如分子)的基本性质

3.(2024牡丹江中考)“椴树花开香十里”。从分子的角度解释正确的是 ( )

A.分子种类改变 B.分子不断运动

C.分子质量变小 D.分子的体积变大

4.下列现象不能用分子的观点解释的是 ( )

A.十里飘香 B.铁丝很难被拉断

C.尘土飞扬 D.轮胎充气

5.(2024东营中考)小东同学将少量医用酒精涂在手背上,先感到手背凉凉的,后闻到了酒精的气味,一会儿发现酒精不见了,气味也变淡了。下列说法错误的是 ( )

A.手背凉凉的——分子获得能量运动速率加快

B.闻到了酒精的气味——分子在不断地运动

C.酒精不见了——分子之间的间隔变大

D.气味变淡了——分子的总数减少

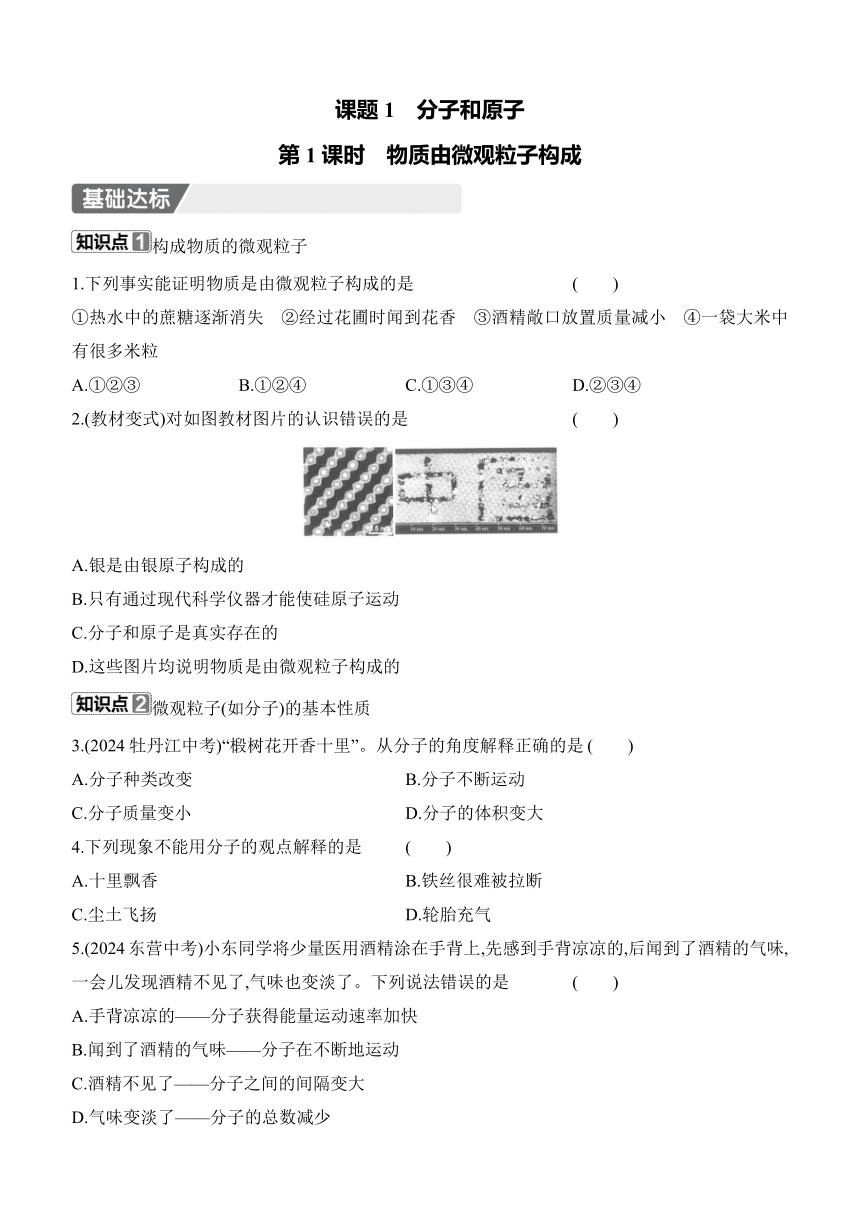

6.结合如下图所示的实验,回答有关问题:

图A 图B

(1)请从微观粒子角度解释:图A品红在热水中扩散速度快的原因是 。

(2)如图B所示,用甲、乙两支大小相同的注射器,分别吸取等体积的空气和水,用手指顶住注射器末端的小孔,用相同大小的力,将栓塞慢慢推入。

①容易被压缩的注射器是 (填“甲”或“乙”)。

②通过对比两个实验,可以得出:在相同条件下,空气中的粒子间空隙比水的 (填“大”或“小”)。

1.(传统文化)诗词是中华民族宝贵的文化财富,下列诗词说明分子在不断运动的是 ( )

A.床前明月光,疑是地上霜 B.遥知不是雪,为有暗香来

C.锄禾日当午,汗滴禾下土 D.君看一叶舟,出没风波里

2.“宏观辨识与微观探析”是化学学科核心素养之一,下列事实的微观解释不正确的是 ( )

选项 事实 解释

A 好酒不怕巷子深 分子在不断地运动

B 一滴水中约含1.67×1021个水分子 水分子很小

C 注射器中的气体通过压缩体积会变小 加压时气体分子变小

D 水受热变为水蒸气体积变大 分子的间隔随温度的升高而增大

3.如选项图所示,下列实验操作或现象不能用“分子在不停地运动”解释的是 ( )

A.闻气体气味 B.研碎胆矾 C.检查气密性 D.气体混合

4.空气制水机能充分利用大气中的水分制出饮用水,主要过程如图所示:

压缩冷凝时空气中的水蒸气变为液态水,从微观角度分析,该过程中发生变化的是 ( )

A.分子的大小 B.分子间的间隔

C.分子的化学性质 D.分子的质量

5.用两个相同规格的注射器分别吸取相同体积的空气和水(如图所示),用手指顶住末端注射孔,然后均用最大力气推活塞,记录数据如下:

初始读数 压缩后的读数

空气 10 mL 2 mL

水 10 mL 10 mL

(1)实验可证明分子之间有间隔,依据是 。

(2)该实验还可以证明气态分子之间的间隔比液态分子之间的间隔大,依据是 ;设计此实验时需要控制的变量有 (填一条)。

6.(创新实验)图1是教材中探究分子运动现象的实验装置,图2是化学兴趣小组改进的实验装置图。回答下列问题:

(1)用图1装置进行实验,几分钟后,A烧杯中的溶液由无色变为 色。

(2)与图1装置相比,图2装置的优点是 (答出一点即可)。

(3)用图2装置进行实验,上方的棉花团先变色,产生这一现象的原因是

。

7.(科学思维)化学实验也要“数字化”。利用氧气浓度传感器,进行如下实验。

如图甲,打开传感器开关,实验进行至170秒时绘制出图乙中曲线AB段,接下来用手给塑料瓶外壁加热130秒左右,绘制出曲线BC段,对比曲线AB段和BC段,分析推理氧分子具有的特征是

。

【详解答案】

基础达标

1.A 2.B 3.B 4.C 5.D 6.(1)温度升高分子运动速度加快 (2)①甲 ②大

能力提升

1.B 解析:B中花中有香味物质的分子由于运动到空气中,进而进入人们的鼻子,刺激嗅觉细胞,闻到香味。A、C、D中描述的现象与分子运动无关。

2.C 解析:由于分子是不断运动的,酒精分子通过运动分散到周围的空气中,故在远处也可以闻到酒的香味,故A正确;一滴水中大约含有1.67×1021个水分子,说明了分子的质量和体积很小,故B正确;注射器中的气体通过压缩体积会变小是因为气体分子间存在着间隔,压强增大时,分子间的间隔变小,故C错误;水受热变为水蒸气体积变大,说明分子的间隔随温度的升高而增大,故D正确。故选C。

3.B 解析:闻气体气味的操作能用分子在不停地运动来解释,故A不符合题意;研碎胆矾不能用分子在不停地运动来解释,故B符合题意;检查气密性说明分子间有间隔,温度升高,分子间的间隔变大,分子运动速率加快,分子运动到了容器外,能用分子在不停地运动来解释,故C不符合题意;将无色的空气与红棕色的二氧化氮气体混合后,下方瓶中气体的颜色变浅,上方和下方瓶内气体的颜色相同,能用分子在不停地运动来解释,故D不符合题意。

4.B 解析:压缩冷凝时空气中的水蒸气变为液态水,该变化属于物理变化,从微观角度分析,该过程中发生变化的是分子间的间隔,而分子的大小、分子的化学性质和分子的质量均未改变。

5.(1)空气能被压缩(或空气由10 mL被压缩至2 mL)

(2)空气比水更容易被压缩(或在相同条件下,10 mL空气被压缩至2 mL,10 mL水的体积几乎不变) 空气和水的体积相同(或推动活塞的力相同,合理即可)

6.(1)红 (2)环保(合理即可)

(3)浓氨水具有挥发性,氨气的密度比空气小,氨气溶于水形成氨水,氨水呈碱性,能使酚酞变红

解析:(1)浓氨水具有挥发性,氨气溶于水形成氨水,氨水呈碱性,能使酚酞变红,故几分钟后,A烧杯中的溶液由无色变为红色。(2)与图1装置相比,图2装置的优点是环保。(3)用图2装置进行实验,上方的棉花团先变色,产生这一现象的原因是浓氨水具有挥发性,氨气的密度比空气小,氨气溶于水形成氨水,氨水呈碱性,能使酚酞变红。

7.氧分子在不断运动,且温度越高氧分子运动速率越快

解析:AB段氧气体积分数不断减小,这是因为敞口放置,氧分子在不断地运动,部分氧分子运动到瓶外;BC段氧气体积分数快速下降,BC段对应的实验操作是用手给塑料瓶外壁加热130秒左右,瓶内温度升高,分子之间间隔变大,会导致部分气体膨胀逸出,对比曲线AB段和BC段,说明氧分子在不断运动,且温度越高氧分子运动速率越快。

第1课时 物质由微观粒子构成

构成物质的微观粒子

1.下列事实能证明物质是由微观粒子构成的是 ( )

①热水中的蔗糖逐渐消失 ②经过花圃时闻到花香 ③酒精敞口放置质量减小 ④一袋大米中有很多米粒

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

2.(教材变式)对如图教材图片的认识错误的是 ( )

A.银是由银原子构成的

B.只有通过现代科学仪器才能使硅原子运动

C.分子和原子是真实存在的

D.这些图片均说明物质是由微观粒子构成的

微观粒子(如分子)的基本性质

3.(2024牡丹江中考)“椴树花开香十里”。从分子的角度解释正确的是 ( )

A.分子种类改变 B.分子不断运动

C.分子质量变小 D.分子的体积变大

4.下列现象不能用分子的观点解释的是 ( )

A.十里飘香 B.铁丝很难被拉断

C.尘土飞扬 D.轮胎充气

5.(2024东营中考)小东同学将少量医用酒精涂在手背上,先感到手背凉凉的,后闻到了酒精的气味,一会儿发现酒精不见了,气味也变淡了。下列说法错误的是 ( )

A.手背凉凉的——分子获得能量运动速率加快

B.闻到了酒精的气味——分子在不断地运动

C.酒精不见了——分子之间的间隔变大

D.气味变淡了——分子的总数减少

6.结合如下图所示的实验,回答有关问题:

图A 图B

(1)请从微观粒子角度解释:图A品红在热水中扩散速度快的原因是 。

(2)如图B所示,用甲、乙两支大小相同的注射器,分别吸取等体积的空气和水,用手指顶住注射器末端的小孔,用相同大小的力,将栓塞慢慢推入。

①容易被压缩的注射器是 (填“甲”或“乙”)。

②通过对比两个实验,可以得出:在相同条件下,空气中的粒子间空隙比水的 (填“大”或“小”)。

1.(传统文化)诗词是中华民族宝贵的文化财富,下列诗词说明分子在不断运动的是 ( )

A.床前明月光,疑是地上霜 B.遥知不是雪,为有暗香来

C.锄禾日当午,汗滴禾下土 D.君看一叶舟,出没风波里

2.“宏观辨识与微观探析”是化学学科核心素养之一,下列事实的微观解释不正确的是 ( )

选项 事实 解释

A 好酒不怕巷子深 分子在不断地运动

B 一滴水中约含1.67×1021个水分子 水分子很小

C 注射器中的气体通过压缩体积会变小 加压时气体分子变小

D 水受热变为水蒸气体积变大 分子的间隔随温度的升高而增大

3.如选项图所示,下列实验操作或现象不能用“分子在不停地运动”解释的是 ( )

A.闻气体气味 B.研碎胆矾 C.检查气密性 D.气体混合

4.空气制水机能充分利用大气中的水分制出饮用水,主要过程如图所示:

压缩冷凝时空气中的水蒸气变为液态水,从微观角度分析,该过程中发生变化的是 ( )

A.分子的大小 B.分子间的间隔

C.分子的化学性质 D.分子的质量

5.用两个相同规格的注射器分别吸取相同体积的空气和水(如图所示),用手指顶住末端注射孔,然后均用最大力气推活塞,记录数据如下:

初始读数 压缩后的读数

空气 10 mL 2 mL

水 10 mL 10 mL

(1)实验可证明分子之间有间隔,依据是 。

(2)该实验还可以证明气态分子之间的间隔比液态分子之间的间隔大,依据是 ;设计此实验时需要控制的变量有 (填一条)。

6.(创新实验)图1是教材中探究分子运动现象的实验装置,图2是化学兴趣小组改进的实验装置图。回答下列问题:

(1)用图1装置进行实验,几分钟后,A烧杯中的溶液由无色变为 色。

(2)与图1装置相比,图2装置的优点是 (答出一点即可)。

(3)用图2装置进行实验,上方的棉花团先变色,产生这一现象的原因是

。

7.(科学思维)化学实验也要“数字化”。利用氧气浓度传感器,进行如下实验。

如图甲,打开传感器开关,实验进行至170秒时绘制出图乙中曲线AB段,接下来用手给塑料瓶外壁加热130秒左右,绘制出曲线BC段,对比曲线AB段和BC段,分析推理氧分子具有的特征是

。

【详解答案】

基础达标

1.A 2.B 3.B 4.C 5.D 6.(1)温度升高分子运动速度加快 (2)①甲 ②大

能力提升

1.B 解析:B中花中有香味物质的分子由于运动到空气中,进而进入人们的鼻子,刺激嗅觉细胞,闻到香味。A、C、D中描述的现象与分子运动无关。

2.C 解析:由于分子是不断运动的,酒精分子通过运动分散到周围的空气中,故在远处也可以闻到酒的香味,故A正确;一滴水中大约含有1.67×1021个水分子,说明了分子的质量和体积很小,故B正确;注射器中的气体通过压缩体积会变小是因为气体分子间存在着间隔,压强增大时,分子间的间隔变小,故C错误;水受热变为水蒸气体积变大,说明分子的间隔随温度的升高而增大,故D正确。故选C。

3.B 解析:闻气体气味的操作能用分子在不停地运动来解释,故A不符合题意;研碎胆矾不能用分子在不停地运动来解释,故B符合题意;检查气密性说明分子间有间隔,温度升高,分子间的间隔变大,分子运动速率加快,分子运动到了容器外,能用分子在不停地运动来解释,故C不符合题意;将无色的空气与红棕色的二氧化氮气体混合后,下方瓶中气体的颜色变浅,上方和下方瓶内气体的颜色相同,能用分子在不停地运动来解释,故D不符合题意。

4.B 解析:压缩冷凝时空气中的水蒸气变为液态水,该变化属于物理变化,从微观角度分析,该过程中发生变化的是分子间的间隔,而分子的大小、分子的化学性质和分子的质量均未改变。

5.(1)空气能被压缩(或空气由10 mL被压缩至2 mL)

(2)空气比水更容易被压缩(或在相同条件下,10 mL空气被压缩至2 mL,10 mL水的体积几乎不变) 空气和水的体积相同(或推动活塞的力相同,合理即可)

6.(1)红 (2)环保(合理即可)

(3)浓氨水具有挥发性,氨气的密度比空气小,氨气溶于水形成氨水,氨水呈碱性,能使酚酞变红

解析:(1)浓氨水具有挥发性,氨气溶于水形成氨水,氨水呈碱性,能使酚酞变红,故几分钟后,A烧杯中的溶液由无色变为红色。(2)与图1装置相比,图2装置的优点是环保。(3)用图2装置进行实验,上方的棉花团先变色,产生这一现象的原因是浓氨水具有挥发性,氨气的密度比空气小,氨气溶于水形成氨水,氨水呈碱性,能使酚酞变红。

7.氧分子在不断运动,且温度越高氧分子运动速率越快

解析:AB段氧气体积分数不断减小,这是因为敞口放置,氧分子在不断地运动,部分氧分子运动到瓶外;BC段氧气体积分数快速下降,BC段对应的实验操作是用手给塑料瓶外壁加热130秒左右,瓶内温度升高,分子之间间隔变大,会导致部分气体膨胀逸出,对比曲线AB段和BC段,说明氧分子在不断运动,且温度越高氧分子运动速率越快。

同课章节目录