备考2026届高考地理一轮复习 植被与土壤(含解析)

文档属性

| 名称 | 备考2026届高考地理一轮复习 植被与土壤(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-08-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

高考地理一轮复习 植被与土壤

一.选择题(共19小题)

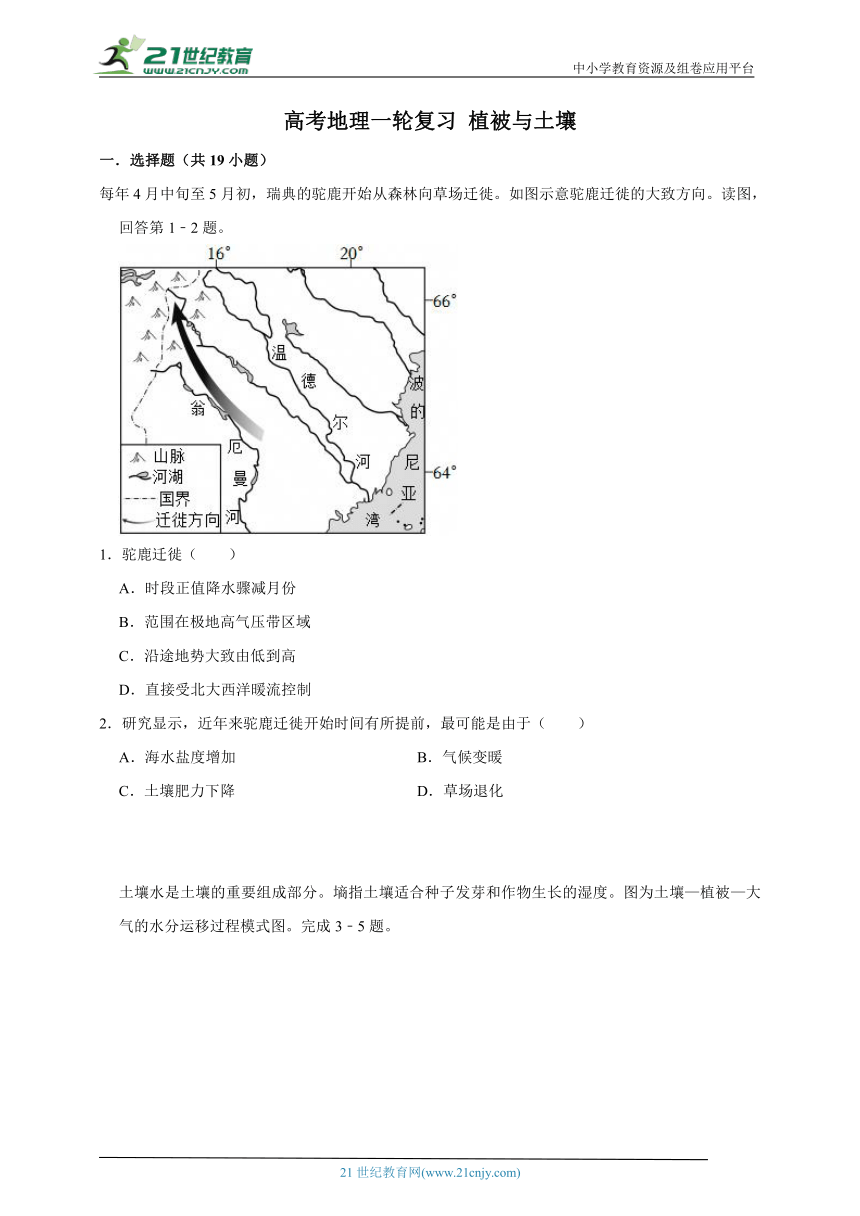

每年4月中旬至5月初,瑞典的驼鹿开始从森林向草场迁徙。如图示意驼鹿迁徙的大致方向。读图,回答第1﹣2题。

1.驼鹿迁徙( )

A.时段正值降水骤减月份

B.范围在极地高气压带区域

C.沿途地势大致由低到高

D.直接受北大西洋暖流控制

2.研究显示,近年来驼鹿迁徙开始时间有所提前,最可能是由于( )

A.海水盐度增加 B.气候变暖

C.土壤肥力下降 D.草场退化

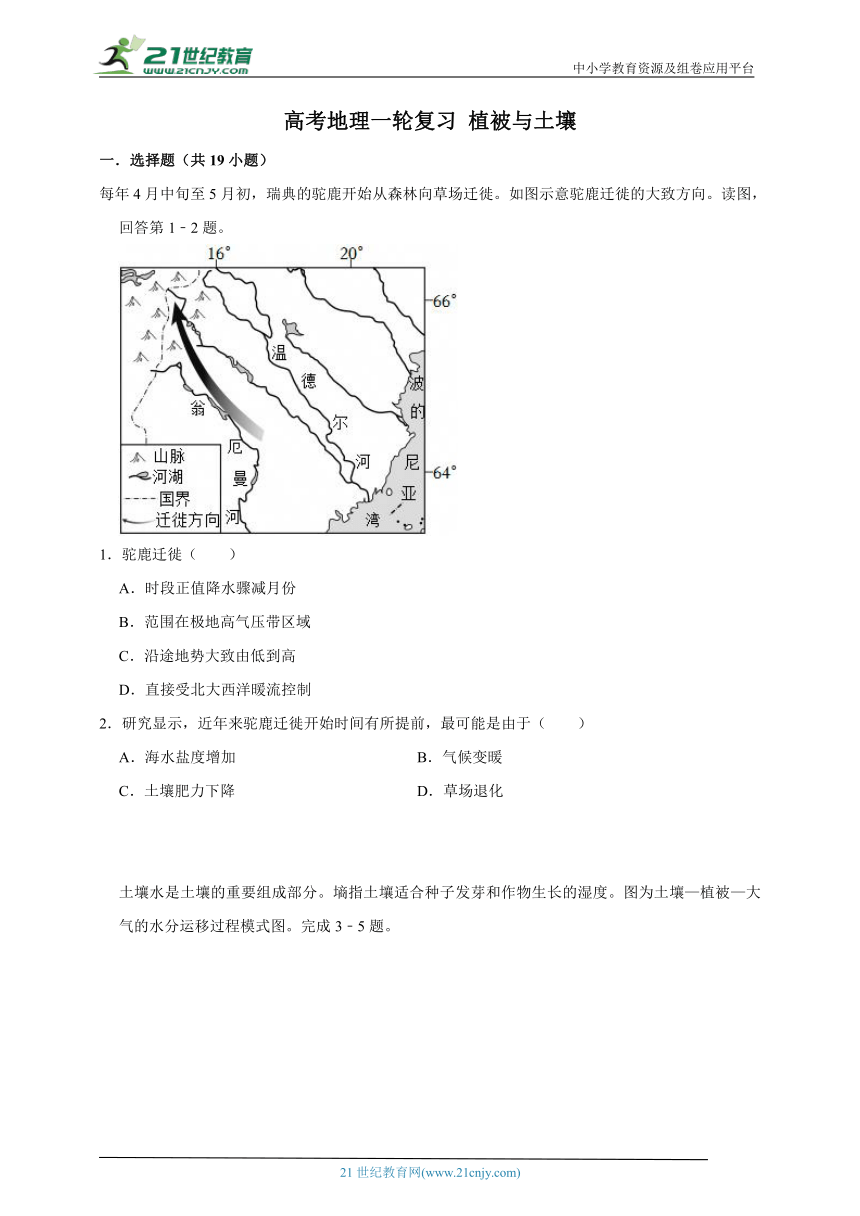

土壤水是土壤的重要组成部分。墒指土壤适合种子发芽和作物生长的湿度。图为土壤—植被—大气的水分运移过程模式图。完成3﹣5题。

3.图中表土蒸发份额为( )

A.10%﹣30% B.15%﹣30% C.15%﹣40% D.25%﹣60%

4.当墒情过低时,可采取的保墒措施是( )

A.地膜覆盖 B.作物密植 C.开沟排水 D.土地翻耕

5.与图中排水环节相关度最大的因素为( )

A.土壤矿物质含量 B.土壤质地

C.土壤有机质含量 D.土壤温度

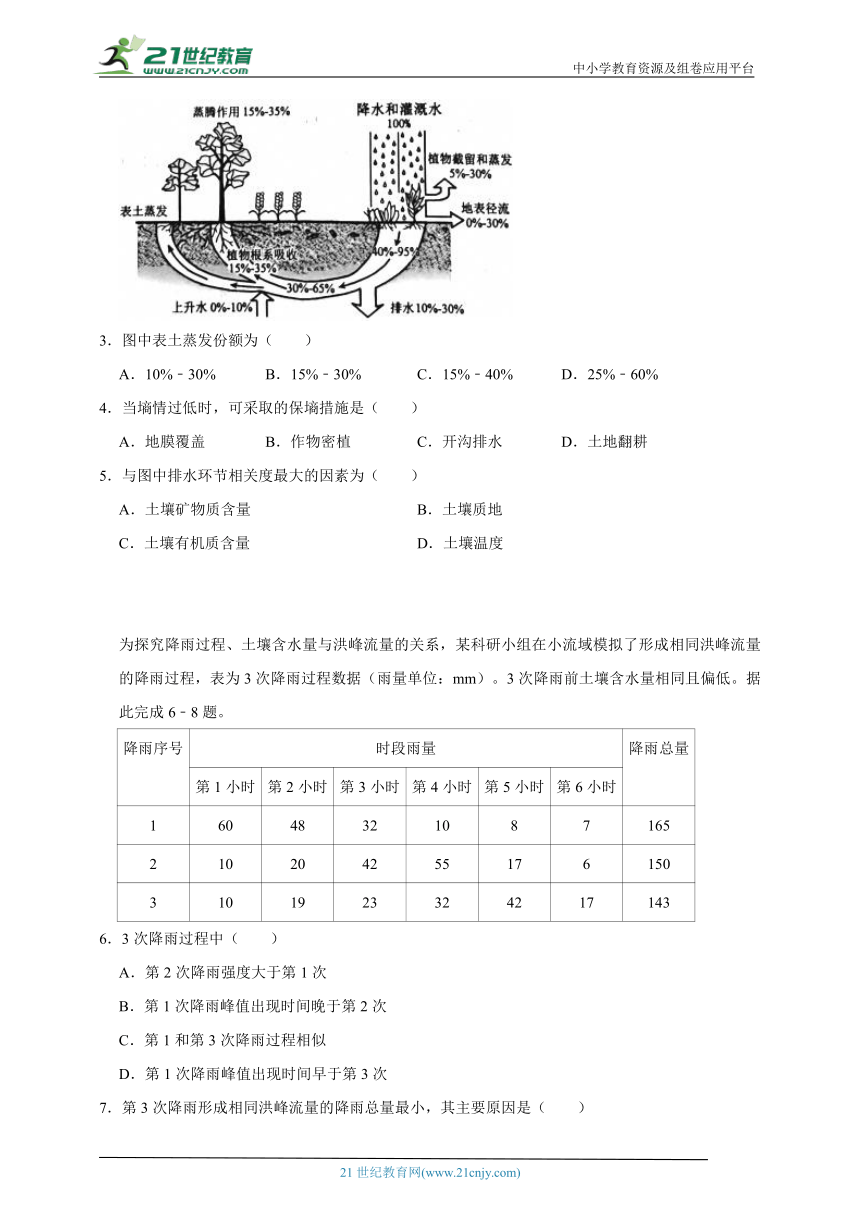

为探究降雨过程、土壤含水量与洪峰流量的关系,某科研小组在小流域模拟了形成相同洪峰流量的降雨过程,表为3次降雨过程数据(雨量单位:mm)。3次降雨前土壤含水量相同且偏低。据此完成6﹣8题。

降雨序号 时段雨量 降雨总量

第1小时 第2小时 第3小时 第4小时 第5小时 第6小时

1 60 48 32 10 8 7 165

2 10 20 42 55 17 6 150

3 10 19 23 32 42 17 143

6.3次降雨过程中( )

A.第2次降雨强度大于第1次

B.第1次降雨峰值出现时间晚于第2次

C.第1和第3次降雨过程相似

D.第1次降雨峰值出现时间早于第3次

7.第3次降雨形成相同洪峰流量的降雨总量最小,其主要原因是( )

A.前期下渗量小

B.后期形成的地下径流量大

C.前期蒸发量小

D.后期形成的地表径流量大

8.如果降雨过程与第3次相似,降雨前土壤含水量偏高,则形成相同洪峰流量的6小时降雨总量可能是( )

A.125mm B.145mm C.155mm D.170mm

我国温带湿润区某盆地内分布着海拔约280米、地势平坦的台地和海拔220~240米的河流谷地。台地基岩为沉积岩,风化物颗粒小、质地黏重;谷地地下水位常接近地表。盆地四周分布着海拔约380米的低缓花岗岩丘陵,是该区域的自然地带植被和土壤分布区;盆地北缘有一座海拔约880米、坡面陡峭的花岗岩山峰,成为盆地理想的眺望点。据此完成9﹣11题。

9.盆地北缘陡峭的花岗岩山峰应是( )

A.火山 B.断块山 C.背斜山 D.向斜山

10.花岗岩山峰未发育自然地带土壤,主要是因为山峰( )

A.气温较低,风化强度较弱

B.植被稀疏,土壤腐殖质少

C.成土母质黏重,地表过湿

D.坡面陡峭,水土不易留存

11.台地土壤比丘陵区土壤含水量高的原因是台地( )

A.降水更多 B.河流补给多

C.蒸发更弱 D.排水和下渗不畅

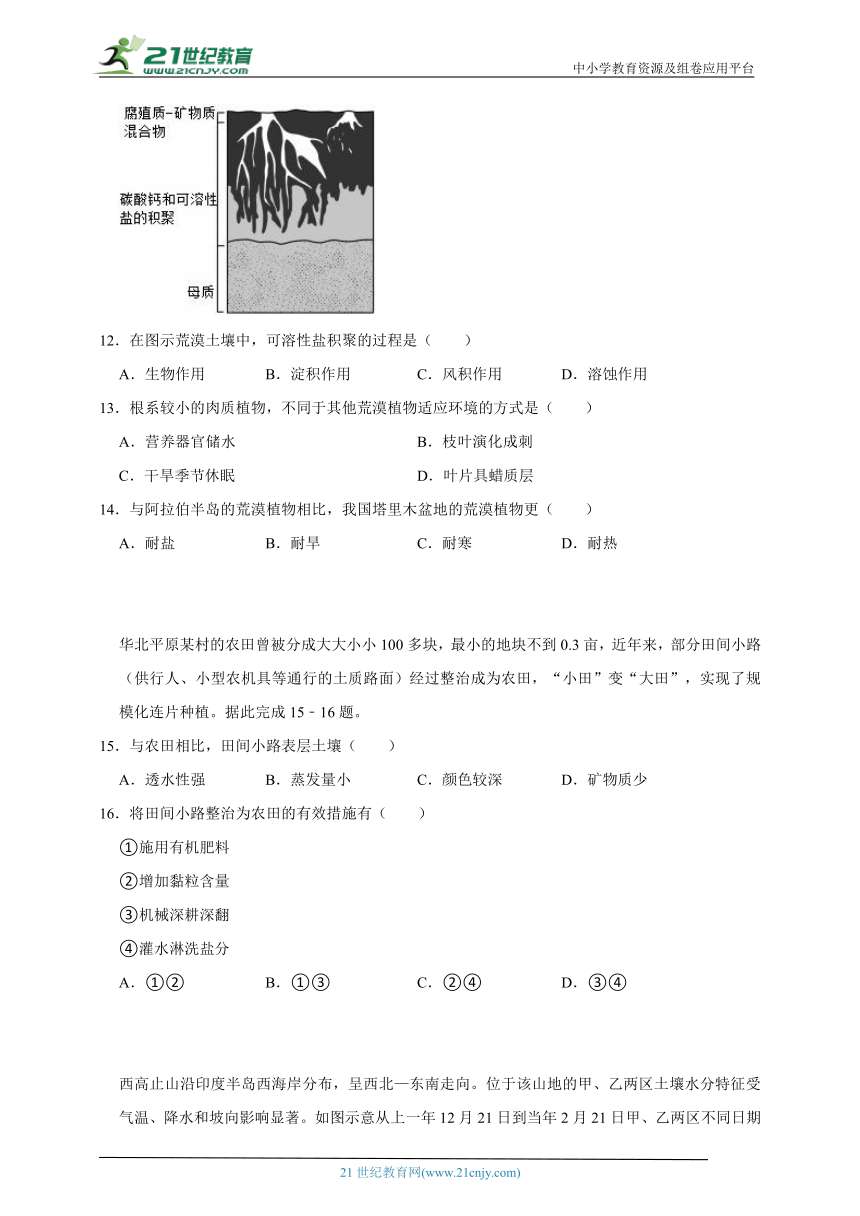

由于植物适应荒漠环境的方式不同,共根系差别很大。图为“荒漠土壤剖面及植物根系示意图”。据此回答12﹣14题。

12.在图示荒漠土壤中,可溶性盐积聚的过程是( )

A.生物作用 B.淀积作用 C.风积作用 D.溶蚀作用

13.根系较小的肉质植物,不同于其他荒漠植物适应环境的方式是( )

A.营养器官储水 B.枝叶演化成刺

C.干旱季节休眠 D.叶片具蜡质层

14.与阿拉伯半岛的荒漠植物相比,我国塔里木盆地的荒漠植物更( )

A.耐盐 B.耐旱 C.耐寒 D.耐热

华北平原某村的农田曾被分成大大小小100多块,最小的地块不到0.3亩,近年来,部分田间小路(供行人、小型农机具等通行的土质路面)经过整治成为农田,“小田”变“大田”,实现了规模化连片种植。据此完成15﹣16题。

15.与农田相比,田间小路表层土壤( )

A.透水性强 B.蒸发量小 C.颜色较深 D.矿物质少

16.将田间小路整治为农田的有效措施有( )

①施用有机肥料

②增加黏粒含量

③机械深耕深翻

④灌水淋洗盐分

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

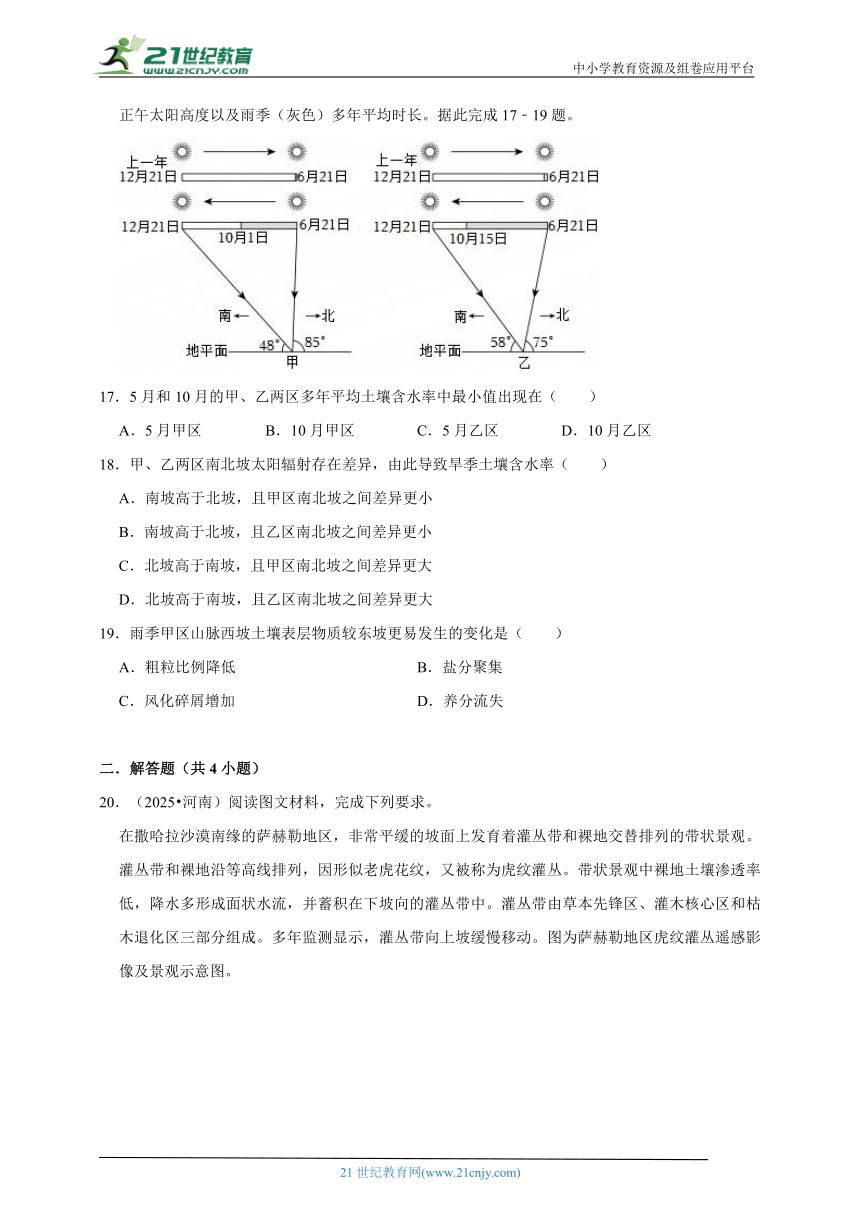

西高止山沿印度半岛西海岸分布,呈西北—东南走向。位于该山地的甲、乙两区土壤水分特征受气温、降水和坡向影响显著。如图示意从上一年12月21日到当年2月21日甲、乙两区不同日期正午太阳高度以及雨季(灰色)多年平均时长。据此完成17﹣19题。

17.5月和10月的甲、乙两区多年平均土壤含水率中最小值出现在( )

A.5月甲区 B.10月甲区 C.5月乙区 D.10月乙区

18.甲、乙两区南北坡太阳辐射存在差异,由此导致旱季土壤含水率( )

A.南坡高于北坡,且甲区南北坡之间差异更小

B.南坡高于北坡,且乙区南北坡之间差异更小

C.北坡高于南坡,且甲区南北坡之间差异更大

D.北坡高于南坡,且乙区南北坡之间差异更大

19.雨季甲区山脉西坡土壤表层物质较东坡更易发生的变化是( )

A.粗粒比例降低 B.盐分聚集

C.风化碎屑增加 D.养分流失

二.解答题(共4小题)

20.(2025 河南)阅读图文材料,完成下列要求。

在撒哈拉沙漠南缘的萨赫勒地区,非常平缓的坡面上发育着灌丛带和裸地交替排列的带状景观。灌丛带和裸地沿等高线排列,因形似老虎花纹,又被称为虎纹灌丛。带状景观中裸地土壤渗透率低,降水多形成面状水流,并蓄积在下坡向的灌丛带中。灌丛带由草本先锋区、灌木核心区和枯木退化区三部分组成。多年监测显示,灌丛带向上坡缓慢移动。图为萨赫勒地区虎纹灌丛遥感影像及景观示意图。

(1)说明非常平缓的坡面有利于灌丛带发育的原因。

(2)分析虎纹灌丛中裸地难以发育植被的水分条件。

(3)分析灌丛带向上坡缓慢移动的过程。

(4)假设该地区降水增多,推测虎纹灌丛可能发生的变化。

21.(2025 上海)荒漠化的综合治理

土地荒漠化是影响人类生存和发展的全球性重大生态问题,我国也是世界上荒漠化最严重的国家之一。

材料:内蒙古荒漠化潜在发生区域分布广泛,当地近年来大力开展生态恢复荒漠化治理,大有成效,植被碳储量大幅上升。注:碳储量指一个碳库(森林、海洋、土地等)中碳的数量。

植被类型 林地 草地 耕地 其他

增加 <1 >10000 >1000 <10

减少 <1 <100 <100 ≤10

净增 <1 >10000 >1000 <10

内蒙古不同植被类型碳储量变化表

注:内容有缺失,不影响作答

(1)以下哪个省份荒漠化潜在发生风险遍布全省 。(单选)

A.新疆

B.青海

C.宁夏

D.甘肃

(2)除了温带荒漠、高寒山地等植被类型,我国荒漠化潜在发生区域还有 植被类型。(不定项)

A.温带落叶阔叶林

B.亚热带常绿硬叶林

C.温带草原

D.亚热带常绿阔叶林

(3)某地的降水量与蒸发量之比反映此地荒漠化潜在发生风险程度,下列对甲、乙、丙三地荒漠化潜在发生风险由强到弱的排序正确的一项是 。(单选)

A.丙、乙、甲

B.乙、丙、甲

C.乙、甲、丙

D.丙、甲、乙

(4)研究人员欲对不同区域的土地荒漠化潜在发生风险进行评估,填表。

角度 因素 因素如何变化导致荒漠化潜在风险上升

气候 降水量 降水量减少

气温年较差

土壤质地

土壤成分

注:内容有缺失,不影响作答

(5)请分析内蒙古不同植被类型碳储量增长差异,并分析原因。

差异:

(林地):

(草地):

(耕地):

22.(2025 湖北)阅读图文材料,完成下列要求。

图1虚线所示区域是南极洲土壤类型多、成土条件好的区域。该区年均温约﹣2℃,年降水量200~1000mm;地衣、苔藓等低等植物散布,企鹅、黑背鸥等动物栖息在海岸区。区内不同类型土壤有机质含量差异大,其中部分区域土壤冻融扰动明显,导致土壤有机质在垂直迁移过程中呈现出独特的分布特征。随着全球气候变化,区内土壤性状、成土过程也相应发生变化。图2示意该区某典型土壤有机质含量垂直分布。

(1)指出该区土壤有机质的主要来源。

(2)据图2,归纳该类土壤有机质含量垂直变化特点并分析原因。

(3)运用自然环境的整体性原理,说明全球气候变化对该区土壤形成与演化的影响。

23.(2025 山东)阅读材料,完成下列要求。

日本和歌山县某地区山地陡峭、土壤贫瘠。大约四百年前,人们开始尝试在山坡上种植青梅。经过长期发展,当地逐渐形成了稳定的集种植、加工、旅游等为一体的青梅复合生产系统(如图)。当地青梅有早、中、晚熟等品种,普遍具有皮薄、肉多、核小等优良特性,年产量占日本的一半。农户除出售鲜梅外,还将青梅加工成梅干等初级产品,并依托梅林开展赏花、采摘等活动。青梅复合生产系统为当地农户带来了稳定收入。

(1)说明梅树下草本植物、乔灌混交林对梅林土壤养分维持所起的作用。

(2)说明当地农户通过青梅复合生产系统能够获得稳定收入的原因。

高考地理一轮复习 植被与土壤

参考答案与试题解析

一.选择题(共19小题)

每年4月中旬至5月初,瑞典的驼鹿开始从森林向草场迁徙。如图示意驼鹿迁徙的大致方向。读图,回答第1﹣2题。

1.驼鹿迁徙( )

A.时段正值降水骤减月份

B.范围在极地高气压带区域

C.沿途地势大致由低到高

D.直接受北大西洋暖流控制

【分析】区域地理特征主要从气候、地貌、水文、土壤、植被、农业、工业、第三产业、人口、城市化等方面考虑。

【解答】解:4月中旬至5月初,瑞典当地降水并非骤减(温带海洋性气候等,降水季节变化小),A错误。

该区域不在极地高气压带(极地高气压带在极地地区),B错误。

从图中看,驼鹿从森林(地势相对低)向山脉(地势高)迁徙,沿途地势大致由低到高,C正确。

驼鹿迁徙区域距北大西洋暖流影响地有距离,不是直接受其控制,D错误。

故选:C。

【点评】本题难度适中,属于基础题,主要考查了区域特征的相关知识,解题的关键是从题中获取信息并调用相关知识进行解答。

2.研究显示,近年来驼鹿迁徙开始时间有所提前,最可能是由于( )

A.海水盐度增加 B.气候变暖

C.土壤肥力下降 D.草场退化

【分析】近年来驼鹿迁徙开始时间有所提前的原因主要从植被、气候、食物等方面分析。

【解答】解:海水盐度与驼鹿迁徙开始时间提前无关,A错误。

气候变暖,气温升高,春季来得早,草场提前适宜驼鹿生存,所以迁徙开始时间提前,B正确。

土壤肥力下降对驼鹿迁徙时间影响小,C错误。

草场退化会使驼鹿迁徙延迟或改变路线,不是提前,D错误。

故选:B。

【点评】本题难度适中,属于基础题,主要考查了近年来驼鹿迁徙开始时间有所提前的原因的相关知识,解题的关键是从题中获取信息并调用相关知识进行解答。

土壤水是土壤的重要组成部分。墒指土壤适合种子发芽和作物生长的湿度。图为土壤—植被—大气的水分运移过程模式图。完成3﹣5题。

3.图中表土蒸发份额为( )

A.10%﹣30% B.15%﹣30% C.15%﹣40% D.25%﹣60%

【分析】土壤的主要形成因素包括成土母质、生物、气候、地貌、时间等。成土母质是土壤发育的物质基础,它决定了土壤矿物质的成分和养分状况,影响土壤的质地;生物是影响土壤发育的最基本也是最活跃的因素,生物残体为土壤提供有机质;岩石风化的强度和速度与温度、降水量呈正相关,气候影响和控制了土壤的分布。

【解答】解:表土蒸发份额计算,降水和灌溉水为100%,植物截留和蒸发占5%﹣30%,地表径流0%﹣30%,排水10%﹣30%,上升水0%﹣10%,植物根系吸收15%﹣35%。根据水量平衡,表土蒸发=(30%﹣65%)+(0%﹣10%)﹣(15%﹣35%)=15%﹣40%,C正确,ABD错误。

故选:C。

【点评】本题难度适中,属于基础题,主要考查了土壤的相关知识,解题的关键是从题中获取信息并调用相关知识进行解答。

4.当墒情过低时,可采取的保墒措施是( )

A.地膜覆盖 B.作物密植 C.开沟排水 D.土地翻耕

【分析】保墒措施主要从蒸发、植被、补水等方面分析。

【解答】解:地膜覆盖可减少土壤水分蒸发,保持土壤墒情,当墒情过低时,是有效的保墒措施,A正确。

作物密植会增加植物蒸腾,消耗更多土壤水分,使墒情更低,B错误。

开沟排水是排水措施,会降低土壤水分,不能保墒,C错误。

土地翻耕会破坏土壤结构,加快水分蒸发,不利于保墒,D错误。

故选:A。

【点评】本题难度适中,属于基础题,主要考查了保墒措施的相关知识,解题的关键是从题中获取信息并调用相关知识进行解答。

5.与图中排水环节相关度最大的因素为( )

A.土壤矿物质含量 B.土壤质地

C.土壤有机质含量 D.土壤温度

【分析】影响土壤水分含量的因素:①植被因素:蒸腾作用对土壤水分平衡关系密切,植被组成和覆盖度对土壤水分状况都有较大影响;②气候因素:降雨量和蒸发量是重要因素;③土壤物理性质:特别是土壤质地、结构和有机质含量等因素对水的渗透、流动和蒸发有重要影响;④地形因素:地形影响水分的再分配;⑤人为因素:如灌溉、排水以及耕作等土壤管理措施。

【解答】解:土壤矿物质含量主要影响土壤肥力等,与排水环节关联小,排水主要和土壤透水、持水能力有关,A错误。

土壤质地(如砂土、黏土等)决定土壤孔隙度、透水性,质地不同排水能力差异大,是与排水环节相关度最大的因素,B正确。

土壤有机质含量主要影响土壤肥力、保水保肥等,对排水环节直接影响小,C错误。

土壤温度影响水分蒸发、植物蒸腾等,与排水环节(水分排出土壤)直接关联小,D错误。

故选:B。

【点评】本题难度适中,属于基础题,主要考查了土壤的相关知识,解题的关键是从题中获取信息并调用相关知识进行解答。

为探究降雨过程、土壤含水量与洪峰流量的关系,某科研小组在小流域模拟了形成相同洪峰流量的降雨过程,表为3次降雨过程数据(雨量单位:mm)。3次降雨前土壤含水量相同且偏低。据此完成6﹣8题。

降雨序号 时段雨量 降雨总量

第1小时 第2小时 第3小时 第4小时 第5小时 第6小时

1 60 48 32 10 8 7 165

2 10 20 42 55 17 6 150

3 10 19 23 32 42 17 143

6.3次降雨过程中( )

A.第2次降雨强度大于第1次

B.第1次降雨峰值出现时间晚于第2次

C.第1和第3次降雨过程相似

D.第1次降雨峰值出现时间早于第3次

【分析】3次降雨过程中的特征主要根据表格信息分析可知。

【解答】解:降雨强度看单位时间降雨量。第1次降雨第1小时雨量60mm,第2次第1小时10mm,第1次降雨强度更大,A错误。

降雨峰值是雨量最大的时段。第1次峰值在第1小时(60mm ),第2次峰值在第4小时(55mm ),第1次峰值出现时间更早,B错误。

第1次降雨前期雨量集中(第1小时60mm ),第3次降雨雨量逐渐递增(从10mm到42mm ),过程差异大,C错误。

第1次峰值在第1小时,第3次峰值在第5小时(42mm,相对前期增量大 ),第1次峰值出现时间早于第3次,D正确。

故选:D。

【点评】本题难度适中,属于基础题,主要考查了降水与土壤的相关知识,解题的关键是从题中获取信息并调用相关知识进行解答。

7.第3次降雨形成相同洪峰流量的降雨总量最小,其主要原因是( )

A.前期下渗量小

B.后期形成的地下径流量大

C.前期蒸发量小

D.后期形成的地表径流量大

【分析】第3次降雨形成相同洪峰流量的降雨总量最小的原因主要从下渗、径流、雨量等方面分析

【解答】解:3次降雨前土壤含水量相同且偏低,下渗、径流与雨量分配有关。前期土壤含水量低,下渗能力强,但第3次前期雨量小(第12小时10+19=29mm),下渗量不是小,A错误。

第3次降雨后期雨量增大(第45小时32+42 =74mm),土壤前期下渗后含水量上升,后期下渗减少,地下径流主要靠前期下渗,后期更多形成地表径流,B错误。

实验模拟,短时间内蒸发量差异小,不是主要原因,C错误。

第3次降雨后期雨量集中且大(第46小时32+42+17=91mm ),土壤前期下渗后饱和,后期雨量更多转化为地表径流,快速汇入河流形成洪峰,所以总雨量小也能形成相同洪峰,D正确。

故选:D。

【点评】本题难度适中,属于基础题,主要考查了土壤的相关知识,解题的关键是从题中获取信息并调用相关知识进行解答。

8.如果降雨过程与第3次相似,降雨前土壤含水量偏高,则形成相同洪峰流量的6小时降雨总量可能是( )

A.125mm B.145mm C.155mm D.170mm

【分析】形成相同洪峰流量的6小时降雨总量主要根据下渗、径流、雨量等方面分析。

【解答】解:3次降雨过程的雨量分布不同,但均形成相同的洪峰流量。前3次降雨前土壤含水量偏低,而本题情景是土壤含水量偏高。第3次降雨的特点是雨量逐渐增加(10→19→23→32→42→17),总雨量143mm。土壤含水量偏高,土壤吸水能力下降,相同降雨量下,地表径流更多,形成相同洪峰流量所需的总降雨量减少。因此,在土壤湿润的情况下,不需要143mm的降雨就能达到相同的洪峰流量,即总雨量应小于143mm,选项中125mm符合,A正确,BCD错误。

故选:A。

【点评】本题难度适中,属于基础题,主要考查了土壤的相关知识,解题的关键是从题中获取信息并调用相关知识进行解答。

我国温带湿润区某盆地内分布着海拔约280米、地势平坦的台地和海拔220~240米的河流谷地。台地基岩为沉积岩,风化物颗粒小、质地黏重;谷地地下水位常接近地表。盆地四周分布着海拔约380米的低缓花岗岩丘陵,是该区域的自然地带植被和土壤分布区;盆地北缘有一座海拔约880米、坡面陡峭的花岗岩山峰,成为盆地理想的眺望点。据此完成9﹣11题。

9.盆地北缘陡峭的花岗岩山峰应是( )

A.火山 B.断块山 C.背斜山 D.向斜山

【分析】引起地表形态变化的作用,按其能量来源分为内力作用和外力作用。内力作用的能量主要来自于地球内部的热能,表现为地壳运动、岩浆活动和变质作用等,它使地表变得高低起伏;外力作用的能量来源主要来自于地球外部的太阳能以及地球重力能等,表现为地表物质的风化、侵蚀、搬运和堆积等作用。

【解答】解:根据材料“盆地北缘有一座海拔约880 米、坡面陡峭的花岗岩山峰”,花岗岩是侵入岩,该山峰坡面陡峭,推测是地壳运动导致岩石断裂抬升形成的断块山,B正确。

材料中未提及火山活动相关信息,且花岗岩不是火山喷发形成的喷出岩(火山多由喷出岩构成 ),A错误。

背斜山是岩层受挤压向上拱起形成,材料未体现岩层弯曲变形的背斜构造特征,C错误。

向斜山是向斜槽部受挤压岩石坚硬不易被侵蚀形成,材料未体现向斜构造及相关侵蚀特征,D 错误。

故选:B。

【点评】本题主要考查地表形态塑造等知识,重点考查学生获取和解读地理信息、论证和探究地理事物的能力,综合考查区域认知、综合思维等地理学科素养。

10.花岗岩山峰未发育自然地带土壤,主要是因为山峰( )

A.气温较低,风化强度较弱

B.植被稀疏,土壤腐殖质少

C.成土母质黏重,地表过湿

D.坡面陡峭,水土不易留存

【分析】土壤的主要形成因素包括成土母质、生物、气候、地貌、时间等。成土母质是土壤发育的物质基础,它决定了土壤矿物质的成分和养分状况,影响土壤的质地;生物是影响土壤发育的最基本也是最活跃的因素,生物残体为土壤提供有机质;岩石风化的强度和速度与温度、降水量呈正相关,气候影响和控制了土壤的分布。

【解答】解:根据材料“盆地北缘有一座海拔约880米、坡面陡峭的花岗岩山峰”,坡面陡峭使得风化产物(成土母质 )和水分难以留存,无法持续积累形成自然地带土壤,D正确。

虽山峰海拔高气温低,但温带湿润区风化作用仍可进行,且不是未发育自然地带土壤的主因,A错误。

植被稀疏是土壤发育差的结果,而非原因,且主要是地形导致水土难留存影响植被和土壤发育,B错误。

材料中台地风化物颗粒小、质地黏重,山峰基岩为花岗岩,成土母质不黏重,且地表过湿不是主要原因,C错误。

故选:D。

【点评】本题主要考查土壤等知识,重点考查学生获取和解读地理信息、论证和探究地理事物的能力,综合考查区域认知、综合思维等地理学科素养。

11.台地土壤比丘陵区土壤含水量高的原因是台地( )

A.降水更多 B.河流补给多

C.蒸发更弱 D.排水和下渗不畅

【分析】土壤含水量受多种因素影响,主要包括:气象因素:降水:降水量大时,土壤的水分含量高。蒸发:温度高时,蒸发量大,土壤水分少。土壤特征:孔隙度:土壤孔隙度大,有利于水分的储存。容重和渗透性能:这些因素影响土壤对水分的吸收和保持能力。植被状况:植被通过吸收和蒸腾作用消耗土壤水分,不同植被类型的根系深度和密度会影响土壤含水量的垂直分布。人为活动:灌溉方式(如漫灌、喷灌、滴灌、根灌)影响土壤水分。不合理的灌溉方式(如大水漫灌)会在短时间内提高土壤的含水量,但随后可能会因强烈蒸发而导致土壤中的水分明显减少,甚至可能引起土壤盐碱化。

【解答】解:根据材料“台地基岩为沉积岩,风化物颗粒小、质地黏重;谷地地下水位常接近地表”,台地风化物颗粒小、质地黏重,不利于水分下渗,且台地地势虽平坦但相对周围,排水不畅,导致水分积聚,土壤含水量高,D正确。

材料未提及台地与丘陵区降水差异,且二者处于同一区域,降水差异小,A错误。

台地海拔高于谷地,河流多在谷地,台地受河流补给少,B错误。

台地与丘陵区距离近,气候条件相似,蒸发差异小,不是土壤含水量高的主因,C错误。

故选:D。

【点评】本题主要考查土壤等知识,重点考查学生获取和解读地理信息、论证和探究地理事物的能力,综合考查区域认知、综合思维等地理学科素养。

由于植物适应荒漠环境的方式不同,共根系差别很大。图为“荒漠土壤剖面及植物根系示意图”。据此回答12﹣14题。

12.在图示荒漠土壤中,可溶性盐积聚的过程是( )

A.生物作用 B.淀积作用 C.风积作用 D.溶蚀作用

【分析】土壤的主要形成因素包括成土母质、生物、气候、地貌、时间等。成土母质是土壤发育的物质基础,它决定了土壤矿物质的成分和养分状况,影响土壤的质地;生物是影响土壤发育的最基本也是最活跃的因素,生物残体为土壤提供有机质;岩石风化的强度和速度与温度、降水量呈正相关,气候影响和控制了土壤的分布。

【解答】解:在荒漠土壤形成中,生物作用会参与物质循环与转化,植物生长、微生物活动等过程中,会促使可溶性盐在一定层次积聚,该过程与生物作用相关,A正确。

淀积作用一般是指土壤中物质在重力等作用下沉淀积聚,图示可溶性盐积聚并非典型淀积作用(淀积作用更多是黏土、铁铝氧化物等的沉积),B错误。

风积作用主要是风力搬运堆积物质,和可溶性盐在土壤剖面的积聚关系不大,C错误。

溶蚀作用是水对岩石等的溶解侵蚀,不是可溶性盐积聚的过程,D错误。

故选:A。

【点评】本题难度适中,属于基础题,主要考查了土壤的相关知识,解题的关键是从题中获取信息并调用相关知识进行解答。

13.根系较小的肉质植物,不同于其他荒漠植物适应环境的方式是( )

A.营养器官储水 B.枝叶演化成刺

C.干旱季节休眠 D.叶片具蜡质层

【分析】植被分布与环境关系密切,主要受气候(光照、热量、水分、盛行风向)、地形(海拔的影响、坡向的影响、坡度的影响)、土壤(土壤水分、肥力、通透性、热量等)等因素的影响。

【解答】解:根系较小的肉质植物,根系储水能力弱,靠营养器官(肉质的茎、叶等)储水来适应荒漠缺水环境,这是与其他荒漠植物(如深根系植物靠深根吸水等)不同的适应方式,A正确。

枝叶演化成刺是很多荒漠植物(如仙人掌类、荒漠灌木等)都有的适应干旱、减少水分蒸腾的方式,不是肉质植物特有的,B错误。

干旱季节休眠也是部分荒漠植物共有的适应策略,不是肉质植物区别于其他的方式,C错误。

叶片具蜡质层是荒漠植物减少水分蒸腾、适应干旱的常见特征,不是肉质植物独特的,D错误。

故选:A。

【点评】本题难度适中,属于基础题,主要考查了植被的相关知识,解题的关键是从题中获取信息并调用相关知识进行解答。

14.与阿拉伯半岛的荒漠植物相比,我国塔里木盆地的荒漠植物更( )

A.耐盐 B.耐旱 C.耐寒 D.耐热

【分析】植被分布与环境关系密切,主要受气候(光照、热量、水分、盛行风向)、地形(海拔的影响、坡向的影响、坡度的影响)、土壤(土壤水分、肥力、通透性、热量等)等因素的影响。

【解答】解:阿拉伯半岛和我国塔里木盆地荒漠都有盐渍化情况,不能说塔里木盆地荒漠植物更耐盐,A错误。

两地荒漠都干旱,不能体现塔里木盆地植物更耐旱,B错误。

我国塔里木盆地冬季气温更低,相比阿拉伯半岛(热带、亚热带荒漠,气温较高),其荒漠植物经历的低温环境更严酷,所以更耐寒,C正确。

阿拉伯半岛荒漠夏季气温极高,更耐热,塔里木盆地荒漠植物在耐热方面不如,D错误。

故选:C。

【点评】本题难度适中,属于基础题,主要考查了植被的相关知识,解题的关键是从题中获取信息并调用相关知识进行解答。

华北平原某村的农田曾被分成大大小小100多块,最小的地块不到0.3亩,近年来,部分田间小路(供行人、小型农机具等通行的土质路面)经过整治成为农田,“小田”变“大田”,实现了规模化连片种植。据此完成15﹣16题。

15.与农田相比,田间小路表层土壤( )

A.透水性强 B.蒸发量小 C.颜色较深 D.矿物质少

【分析】土壤的主要形成因素包括成土母质、生物、气候、地貌、时间等。成土母质是土壤发育的物质基础,它决定了土壤矿物质的成分和养分状况,影响土壤的质地;生物是影响土壤发育的最基本也是最活跃的因素,生物残体为土壤提供有机质;岩石风化的强度和速度与温度、降水量呈正相关,气候影响和控制了土壤的分布。

【解答】解:田间小路因长期踩踏压实,土壤孔隙少,透水性弱,故A错误;

田间小路是土质路面,没有农作物覆盖,水分蒸发面积相对小,且路面紧实,水分不易留存,蒸发量小;农田有农作物,植被蒸腾及土壤水分蒸发综合起来,蒸发量相对大,B正确;

小路长期受行人、农机碾压,缺少植被,没有腐殖质积累,颜色浅,C错误;

土壤矿物质主要源于成土母质等,田间小路和周边农田成土母质差异小,矿物质含量差别不大,D错误。

故选:B。

【点评】本题难度适中,属于基础题,主要考查了土壤的相关知识,解题的关键是从题中获取信息并调用相关知识进行解答。

16.将田间小路整治为农田的有效措施有( )

①施用有机肥料

②增加黏粒含量

③机械深耕深翻

④灌水淋洗盐分

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

【分析】田间小路整治为农田的有效措施从土壤肥力、土壤结构、灌溉等方面分析。

【解答】解:施用有机肥料可改良土壤,提升肥力,利于整治为农田,①正确。

机械深耕深翻能改善土壤结构,打破小路压实层,使土壤更适宜耕种,③正确。

增加黏粒含量会让土壤板结,不利于耕种,②错误。

华北平原不属盐渍化严重区域,淋盐必要性低,④错误。

故选:B。

【点评】本题难度适中,属于基础题,主要考查了田间小路整治为农田的有效措施的相关知识,解题的关键是从题中获取信息并调用相关知识进行解答。

西高止山沿印度半岛西海岸分布,呈西北—东南走向。位于该山地的甲、乙两区土壤水分特征受气温、降水和坡向影响显著。如图示意从上一年12月21日到当年2月21日甲、乙两区不同日期正午太阳高度以及雨季(灰色)多年平均时长。据此完成17﹣19题。

17.5月和10月的甲、乙两区多年平均土壤含水率中最小值出现在( )

A.5月甲区 B.10月甲区 C.5月乙区 D.10月乙区

【分析】土壤的主要形成因素包括成土母质、生物、气候、地貌、时间等。成土母质是土壤发育的物质基础,它决定了土壤矿物质的成分和养分状况,影响土壤的质地;生物是影响土壤发育的最基本也是最活跃的因素,生物残体为土壤提供有机质;岩石风化的强度和速度与温度、降水量呈正相关,气候影响和控制了土壤的分布。

【解答】解:5月甲区,结合图可知,甲区5月处于旱季(非雨季),正午太阳高度85°大,太阳辐射强,气温高,蒸发旺盛;且此时土壤水分补给少,故土壤含水率可能最低,A正确。

10月甲区进入雨季(灰色时段),降水补给多,土壤含水率高,B错误。

5月乙区正午太阳高度75°,较甲区小,蒸发相对弱,且结合雨季起始(10月15日),5月乙区虽旱季但蒸发弱于甲区,含水率不是最小,C错误。

10月乙区进入雨季,降水补给,含水率高,D错误。

故选:A。

【点评】本题难度适中,属于基础题,主要考查了土壤的相关知识,解题的关键是从题中获取信息并调用相关知识进行解答。

18.甲、乙两区南北坡太阳辐射存在差异,由此导致旱季土壤含水率( )

A.南坡高于北坡,且甲区南北坡之间差异更小

B.南坡高于北坡,且乙区南北坡之间差异更小

C.北坡高于南坡,且甲区南北坡之间差异更大

D.北坡高于南坡,且乙区南北坡之间差异更大

【分析】土壤的主要形成因素包括成土母质、生物、气候、地貌、时间等。成土母质是土壤发育的物质基础,它决定了土壤矿物质的成分和养分状况,影响土壤的质地;生物是影响土壤发育的最基本也是最活跃的因素,生物残体为土壤提供有机质;岩石风化的强度和速度与温度、降水量呈正相关,气候影响和控制了土壤的分布。

【解答】解:南坡为阳坡,太阳辐射强,蒸发旺,土壤含水率应低于北坡(阴坡),A错误。

同理,南坡含水率低于北坡,且乙区正午太阳高度差(75°﹣58°)小于甲区(85°﹣48°),乙区南北坡太阳辐射差异小,含水率差异更小,B错误。

北坡为阴坡,太阳辐射弱,蒸发弱,含水率高于南坡;甲区正午太阳高度差(85°﹣48°=37°)大,南北坡太阳辐射差异大,含水率差异更大,C正确。

乙区正午太阳高度差小,南北坡太阳辐射差异小,含水率差异更小,D错误。

故选:C。

【点评】本题难度适中,属于基础题,主要考查了土壤的相关知识,解题的关键是从题中获取信息并调用相关知识进行解答。

19.雨季甲区山脉西坡土壤表层物质较东坡更易发生的变化是( )

A.粗粒比例降低 B.盐分聚集

C.风化碎屑增加 D.养分流失

【分析】土壤的主要形成因素包括成土母质、生物、气候、地貌、时间等。成土母质是土壤发育的物质基础,它决定了土壤矿物质的成分和养分状况,影响土壤的质地;生物是影响土壤发育的最基本也是最活跃的因素,生物残体为土壤提供有机质;岩石风化的强度和速度与温度、降水量呈正相关,气候影响和控制了土壤的分布。

【解答】解:雨季西坡降水多,流水侵蚀强,细粒易被带走,粗粒比例应升高,A错误。

雨季降水淋溶作用强,盐分易被带走,不是聚集,B错误。

雨季主要是流水作用,风化碎屑增加与风化作用关联大(如温度变化),雨季流水侵蚀为主,C错误。

雨季西坡降水多,地表径流强,土壤表层养分易被冲刷流失,D正确。

故选:D。

【点评】本题难度适中,属于基础题,主要考查了土壤的相关知识,解题的关键是从题中获取信息并调用相关知识进行解答。

二.解答题(共4小题)

20.(2025 河南)阅读图文材料,完成下列要求。

在撒哈拉沙漠南缘的萨赫勒地区,非常平缓的坡面上发育着灌丛带和裸地交替排列的带状景观。灌丛带和裸地沿等高线排列,因形似老虎花纹,又被称为虎纹灌丛。带状景观中裸地土壤渗透率低,降水多形成面状水流,并蓄积在下坡向的灌丛带中。灌丛带由草本先锋区、灌木核心区和枯木退化区三部分组成。多年监测显示,灌丛带向上坡缓慢移动。图为萨赫勒地区虎纹灌丛遥感影像及景观示意图。

(1)说明非常平缓的坡面有利于灌丛带发育的原因。

(2)分析虎纹灌丛中裸地难以发育植被的水分条件。

(3)分析灌丛带向上坡缓慢移动的过程。

(4)假设该地区降水增多,推测虎纹灌丛可能发生的变化。

【分析】(1)非常平缓的坡面有利于灌丛带发育的原因分析角度从水流运动(流速、径流蓄积)和地形稳定性(灌丛带空间分布)两方面分析。平缓坡面通过影响水分分布与植被空间格局,促进灌丛带发育。

(2)虎纹灌丛中裸地难以发育植被的水分条件分析角度围绕裸地水分“收入”(下渗少)和“支出”(径流流失多)的平衡关系分析。

(3)灌丛带向上坡缓慢移动的过程分析角度从物质迁移(水流携带物质)、植被群落演替(草本先锋区﹣灌木核心区﹣枯木退化区的动态变化)角度,结合地形、水分条件,解析灌丛带空间移动的动力与过程。

(4)从整体水分环境改变出发,分析对灌丛带与裸地面积、灌丛带移动速度、灌丛带内部结构(草本、灌木、枯木区 ) 的影响,关联水分﹣植被﹣空间格局的互动关系。

【解答】解:(1)根据材料“非常平缓的坡面上发育着灌丛带和裸地交替排列的带状景观……降水多形成面状水流,并蓄积在下坡向的灌丛带中”可知,平缓坡面的水流速度缓慢。一方面,慢流速利于降水下渗,增加土壤水分;另一方面,面状水流能在坡面相对均匀地流动,最终蓄积到灌丛带,为灌丛带植被提供稳定水源。同时,平缓坡面使灌丛带沿等高线延伸,地形起伏小,灌丛带空间分布稳定,植被群落受地形扰动小,利于植被扎根、繁衍,促进灌丛带发育。

(2)依据材料“带状景观中裸地土壤渗透率低,降水多形成面状水流,并蓄积在下坡向的灌丛带中”。裸地土壤渗透率低,降水到达裸地后,难以下渗进入土壤储存,大量形成地表径流(面状水流)。这些面状水流因重力作用,快速流向下坡方向的灌丛带,导致裸地本身留存的水分极少,无法满足植被发芽、生长所需的持续水分供应,所以难以发育植被。

(3)结合材料“灌丛带由草本先锋区、灌木核心区和枯木退化区三部分组成。多年监测显示,灌丛带向上坡缓慢移动”。上坡裸地降水形成面状水流,水流携带泥沙、有机质等物质向下流动,到达灌丛带时,草本先锋区首先拦截这些物质,逐渐积累土壤养分、改善土壤结构,为植被定居创造条件,使草本先锋区在原有上坡裸地边缘开始发育。随着时间推移,灌丛带内灌木核心区生长、枯木退化区植被死亡,而上坡方向原本的裸地,因水流带来物质不断积累,新的草本先锋区逐步形成并拓展,推动整个灌丛带缓慢向上坡移动。

(4)根据材料信息及所学知识可知,降水增多,坡面整体水分更充足。裸地虽土壤渗透率低,但降水多使面状水流总量增加,灌丛带能蓄积更多水分,植被生长条件改善。水分更充足,草本先锋区向裸地拓展更易,灌丛带宽度会增大,裸地面积缩小;同时,上坡方向水分条件改善更明显,灌丛带向上坡移动的动力(水流携带物质、植被拓展 )增强,移动速度加快。

故答案为:

(1)平缓坡面水流速度慢,利于降水下渗和径流蓄积;坡面平缓使灌丛带沿等高线延伸,空间分布稳定,便于植被生长与群落发育。

(2)裸地土壤渗透率低,降水难下渗,多形成面状水流;水流快速流向下坡灌丛带,裸地留存水分少,难以满足植被生长需水。

(3)上坡裸地降水形成水流,携带泥沙、有机质等至灌丛带;灌丛带草本先锋区拦截物质,促进土壤发育、植被定居;枯木退化区植被死亡后,上坡新的草本先锋区逐渐发育,推动灌丛带上移。

(4)灌丛带宽度增大,裸地面积缩小;灌丛带向上坡移动速度加快;草本先锋区、灌木核心区范围扩展,枯木退化区面积减小。

【点评】本题难度适中,属于基础题,主要考查了植被的影响因素的相关知识,解题的关键是从题中获取信息并调用相关知识进行解答。

21.(2025 上海)荒漠化的综合治理

土地荒漠化是影响人类生存和发展的全球性重大生态问题,我国也是世界上荒漠化最严重的国家之一。

材料:内蒙古荒漠化潜在发生区域分布广泛,当地近年来大力开展生态恢复荒漠化治理,大有成效,植被碳储量大幅上升。注:碳储量指一个碳库(森林、海洋、土地等)中碳的数量。

植被类型 林地 草地 耕地 其他

增加 <1 >10000 >1000 <10

减少 <1 <100 <100 ≤10

净增 <1 >10000 >1000 <10

内蒙古不同植被类型碳储量变化表

注:内容有缺失,不影响作答

(1)以下哪个省份荒漠化潜在发生风险遍布全省 C 。(单选)

A.新疆

B.青海

C.宁夏

D.甘肃

(2)除了温带荒漠、高寒山地等植被类型,我国荒漠化潜在发生区域还有 AC 植被类型。(不定项)

A.温带落叶阔叶林

B.亚热带常绿硬叶林

C.温带草原

D.亚热带常绿阔叶林

(3)某地的降水量与蒸发量之比反映此地荒漠化潜在发生风险程度,下列对甲、乙、丙三地荒漠化潜在发生风险由强到弱的排序正确的一项是 D 。(单选)

A.丙、乙、甲

B.乙、丙、甲

C.乙、甲、丙

D.丙、甲、乙

(4)研究人员欲对不同区域的土地荒漠化潜在发生风险进行评估,填表。

角度 因素 因素如何变化导致荒漠化潜在风险上升

气候 降水量 降水量减少

气温年较差

气温年较差增大

土壤质地

土壤的蓄水性(土壤的透水性)

土壤质地疏松,蓄水能力弱(透水能力强)

土壤成分

土壤水分含量

水分含量低

注:内容有缺失,不影响作答

(5)请分析内蒙古不同植被类型碳储量增长差异,并分析原因。

差异: 草地碳储量增长最多,林地碳储量增长最小。

(林地): 内蒙古深居内陆,气候干旱,林地面积少,故碳储量增长最小。

(草地): 内蒙古为温带大陆性气候,降水少,植被多为温带草原,草地面积大,故碳储量增长最大

(耕地): 由于内蒙人口快速增长,过度开垦使得耕地面积增加,使得碳储量在增加。

【分析】(1)依据“我国荒漠化潜在发生区域分布图”,判断省级行政区荒漠化潜在风险的空间覆盖范围。

(2)结合我国植被类型分布与荒漠化潜在风险的气候、人类活动条件,判断植被类型与荒漠化潜在区域的关联。

(3)理解“降水量与蒸发量之比”对荒漠化风险的指示作用(比值→水分盈亏→风险高低 ),推导风险排序。

(4)从气候(水、热 ) 和土壤(质地、成分 ) 维度,梳理影响荒漠化潜在风险的因素,分析自然要素对荒漠化的驱动。

(5)结合内蒙古自然植被分布(气候→植被类型 )和人类活动(开垦→土地利用变化 ),解析不同植被碳储量差异的原因。

【解答】解:(1)从“我国荒漠化潜在发生区域分布图”看,新疆仅部分区域(如干旱区 )有荒漠化潜在风险,并非全省,A错误。

青海有非荒漠化潜在风险区域(如东南部),不是全省分布,B错误。

宁夏地处我国北方干旱半干旱区,结合图示,荒漠化潜在发生风险遍布全省,C正确。

甘肃有非荒漠化潜在风险区域(如南部),并非全省,D错误。

故选:C。

(2)我国北方温带落叶阔叶林区域(如华北),存在降水变率大、人类活动影响,有荒漠化潜在风险,A正确。

我国无典型亚热带常绿硬叶林(此类型主要分布在地中海气候区),B错误。

温带草原区(如内蒙古),过度放牧、开垦易引发荒漠化,是潜在发生区域的植被类型,C正确。

主要分布在我国南方湿润区,降水丰富,荒漠化潜在风险低,D错误。

故选:AC。

(3)降水量与蒸发量之比是反映干湿状况的重要指标,也是判断荒漠化潜在风险的依据,也就是比值越小荒漠化潜在风险越大,图中潜在风险由强到弱的排序应该从降水量由小到大,蒸发量大到小来看,从沿海到内陆,总体降水越来越少,蒸发越来越旺盛,荒漠化潜在风险越来越大。因此甲、乙、丙三地荒漠化潜在发生风险由强到弱的排序正确的是丙、甲、乙,D正确,ABC错误。

故选:D。

(4)气温年较差大的地区,生态环境更加脆弱,土地荒漠化潜在发生风险越高。土壤质地主要考虑不同粒级的矿物质在土壤中所占的相对比例,因此土壤质地决定了土质的疏松度,进而影响土壤的蓄水性和透水性,由于土壤质地越疏松,土壤蓄水能力弱,透水能力强,土地荒漠化潜在发生风险越高。土壤主要由矿物质、有机质、空气和水分组成,其中土壤水分含量是评估土地荒漠化潜在发生风险的重要指标,土壤水分含量越低,土地荒漠化潜在发生风险越高。

(5)结合内蒙古不同植被类型碳储量变化表中的信息可知,内蒙古草地碳储量增长最多,林地碳储量增长最小。林地:内蒙古深居内陆,距海较远,属于温带大陆性气候区,气候干旱,水分条件不利于森林生长,林地面积少,故林地碳储量增长最小。草地:内蒙古为温带大陆性气候,降水少,水分条件不利于森林生长,但能满足草类的生长,因此植被多为温带草原,草地面积大,故草地碳储量增长最大。耕地:由于内蒙人口快速增长,人口对粮食的需求量增大,为了提高粮食产量,过度开垦使得耕地面积增加,使得耕地的碳储量在增加。

故答案为:

(1)C

(2)AC

(3)D

(4)气温年较差增大;土壤的蓄水性(土壤的透水性);土壤质地疏松,蓄水能力弱(透水能力强);土壤水分含量;水分含量低

(5)草地碳储量增长最多,林地碳储量增长最小。

内蒙古深居内陆,气候干旱,林地面积少,故碳储量增长最小。

内蒙古为温带大陆性气候,降水少,植被多为温带草原,草地面积大,故碳储量增长最大

由于内蒙人口快速增长,过度开垦使得耕地面积增加,使得碳储量在增加。

【点评】本题以土地荒漠化相关图文资料为材料,设置5个小题,涉及土地荒漠化、植被类型的分布、影响土壤的因素等相关知识点,考查学生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识的能力,体现区域认知、综合思维的学科素养。

22.(2025 湖北)阅读图文材料,完成下列要求。

图1虚线所示区域是南极洲土壤类型多、成土条件好的区域。该区年均温约﹣2℃,年降水量200~1000mm;地衣、苔藓等低等植物散布,企鹅、黑背鸥等动物栖息在海岸区。区内不同类型土壤有机质含量差异大,其中部分区域土壤冻融扰动明显,导致土壤有机质在垂直迁移过程中呈现出独特的分布特征。随着全球气候变化,区内土壤性状、成土过程也相应发生变化。图2示意该区某典型土壤有机质含量垂直分布。

(1)指出该区土壤有机质的主要来源。

(2)据图2,归纳该类土壤有机质含量垂直变化特点并分析原因。

(3)运用自然环境的整体性原理,说明全球气候变化对该区土壤形成与演化的影响。

【分析】(1)该区土壤有机质的主要来源从区域生物(植物、动物)类型分析残体、粪便等输入。

(2)该类土壤有机质先归纳图表呈现的含量变化特点(分层描述),再从生物输入、冻融扰动(垂直迁移)分析原因。

(3)全球气候变化对该区土壤形成与演化的影响从气候(气温、降水)变化→影响生物(植物、动物)、冻融过程、成土作用→进而影响土壤形成与演化的逻辑分析。

【解答】解:(1)根据材料“地衣、苔藓等低等植物散布,企鹅、黑背鸥等动物栖息在海岸区”,可知该区域高等植物少,低等植物(地衣、苔藓)残体是有机质来源;动物(企鹅、黑背鸥)的粪便、残体也会为土壤提供有机质。

(2)特点归纳:结合图2,分层看各土层有机质含量数值变化,总结出浅层(0﹣6cm)高、中层(6﹣24cm)降、深层(24﹣62cm>62cm)波动的特点。原因分析:根据材料“部分区域土壤冻融扰动明显,导致土壤有机质在垂直迁移过程中呈现出独特的分布特征”,0﹣6cm因生物残体输入多(地衣苔藓),且冻融弱(或冻融使下层有机质难上移),有机质积累多;6﹣24cm生物残体输入减少,冻融扰动使有机质下移,含量降低;深层受冻融扰动,有机质垂直迁移重新分布,导致含量波动。

(3)根据自然环境整体性原理(各要素相互联系、影响),全球变暖使气温升高,冻融频率、强度变化,影响有机质垂直迁移与分布;气温变化影响地衣、苔藓生长(如生长速度、范围),改变有机质输入量;气候变化影响动物栖息地(如海岸区海平面、气温),动物活动、残体粪便输入改变;降水变化(增或减)影响成土过程(如淋溶作用、土壤侵蚀),从而综合影响土壤形成与演化。

故答案为:

(1)主要来源:地衣、苔藓等低等植物残体;企鹅、黑背鸥等动物的粪便及残体。

(2)特点:0﹣6cm土层有机质含量相对高;6﹣24cm土层有机质含量下降;24﹣62cm及>62cm土层有机质含量又有所变化(整体呈波动,浅层高、中层降、深层有波动回升)。原因:0﹣6cm受生物残体(地衣苔藓等)输入多,且冻融扰动使下层有机质难上移;6﹣24cm因生物残体输入减少,且冻融扰动使部分有机质下移;深层受冻融扰动,有机质在垂直迁移中重新分布。

(3)影响:全球变暖,气温升高,冻融更频繁,土壤有机质垂直迁移加剧,改变土壤有机质分布;气温升高使地衣、苔藓等生长条件变化(如生长范围、生产力),有机质输入量改变;动物栖息地(海岸区)因气候变化(如海平面、气温)改变,动物粪便、残体输入变化;降水变化(增减)影响成土过程(如淋溶、侵蚀),进而影响土壤形成与演化。

【点评】本题难度适中,属于基础题,主要考查了该区土壤有机质的主要来源、该类土壤有机质含量垂直变化特点及原因、全球气候变化对该区土壤形成与演化的影响的相关知识,解题的关键是从题中获取信息并调用相关知识进行解答。

23.(2025 山东)阅读材料,完成下列要求。

日本和歌山县某地区山地陡峭、土壤贫瘠。大约四百年前,人们开始尝试在山坡上种植青梅。经过长期发展,当地逐渐形成了稳定的集种植、加工、旅游等为一体的青梅复合生产系统(如图)。当地青梅有早、中、晚熟等品种,普遍具有皮薄、肉多、核小等优良特性,年产量占日本的一半。农户除出售鲜梅外,还将青梅加工成梅干等初级产品,并依托梅林开展赏花、采摘等活动。青梅复合生产系统为当地农户带来了稳定收入。

(1)说明梅树下草本植物、乔灌混交林对梅林土壤养分维持所起的作用。

(2)说明当地农户通过青梅复合生产系统能够获得稳定收入的原因。

【分析】(1)梅树下草本植物、乔灌混交林对梅林土壤养分维持所起的作用主要从土壤腐殖质、水土保持、下渗等方面分析。

(2)当地农户通过青梅复合生产系统能够获得稳定收入的原因主要从品种、销售期、品质、市场竞争、收入来源等方面分析。

【解答】解:(1)根据材料“梅树下种植多种草本植物,一年修剪三次,修剪下来的草平铺于梅树周围”,可知草本植物修剪后平铺,腐烂后增加土壤有机质,维持土壤肥力;由“乔灌混交林”,结合生态知识,乔灌植被的枯枝落叶是天然有机肥,补充土壤养分;同时乔灌可涵养水源、保持水土,减少雨水对土壤养分的冲刷流失,维持土壤养分平衡。

(2)根据材料“当地青梅有早、中、晚熟等品种”,多样品种使采摘和销售时间延长,收入周期稳定;“普遍具有皮薄、肉多、核小等优良特性,年产量占日本的一半”,优质高产提升市场竞争力,保障产品售价与销量;“集种植、加工、旅游等为一体”,多元化产业结构让农户收入来源涵盖鲜梅销售、加工产品(梅干)、旅游(赏花、采摘),丰富收入渠道,降低单一产业波动对收入的影响,保障稳定收入。

故答案为:

(1)梅树下草本植物:一年修剪三次,剪下的草平铺于梅树周围,可增加土壤有机质,保持土壤肥力;乔灌混交林:通过枯枝落叶等归还土壤,补充养分,同时乔灌植被涵养水源,减少水土流失,维持土壤养分。

(2)品种多样(早、中、晚熟),延长采摘及销售周期,保障收入稳定性;青梅品质优良(皮薄、肉多等),市场竞争力强,售价有保障;产业多元化(种植、加工、旅游),收入来源丰富,降低单一产业风险。

【点评】本题难度适中,属于基础题,主要考查了梅树下草本植物、乔灌混交林对梅林土壤养分维持所起的作用、当地农户通过青梅复合生产系统能够获得稳定收入的原因的相关知识,解题的关键是从题中获取信息并调用相关知识进行解答。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

高考地理一轮复习 植被与土壤

一.选择题(共19小题)

每年4月中旬至5月初,瑞典的驼鹿开始从森林向草场迁徙。如图示意驼鹿迁徙的大致方向。读图,回答第1﹣2题。

1.驼鹿迁徙( )

A.时段正值降水骤减月份

B.范围在极地高气压带区域

C.沿途地势大致由低到高

D.直接受北大西洋暖流控制

2.研究显示,近年来驼鹿迁徙开始时间有所提前,最可能是由于( )

A.海水盐度增加 B.气候变暖

C.土壤肥力下降 D.草场退化

土壤水是土壤的重要组成部分。墒指土壤适合种子发芽和作物生长的湿度。图为土壤—植被—大气的水分运移过程模式图。完成3﹣5题。

3.图中表土蒸发份额为( )

A.10%﹣30% B.15%﹣30% C.15%﹣40% D.25%﹣60%

4.当墒情过低时,可采取的保墒措施是( )

A.地膜覆盖 B.作物密植 C.开沟排水 D.土地翻耕

5.与图中排水环节相关度最大的因素为( )

A.土壤矿物质含量 B.土壤质地

C.土壤有机质含量 D.土壤温度

为探究降雨过程、土壤含水量与洪峰流量的关系,某科研小组在小流域模拟了形成相同洪峰流量的降雨过程,表为3次降雨过程数据(雨量单位:mm)。3次降雨前土壤含水量相同且偏低。据此完成6﹣8题。

降雨序号 时段雨量 降雨总量

第1小时 第2小时 第3小时 第4小时 第5小时 第6小时

1 60 48 32 10 8 7 165

2 10 20 42 55 17 6 150

3 10 19 23 32 42 17 143

6.3次降雨过程中( )

A.第2次降雨强度大于第1次

B.第1次降雨峰值出现时间晚于第2次

C.第1和第3次降雨过程相似

D.第1次降雨峰值出现时间早于第3次

7.第3次降雨形成相同洪峰流量的降雨总量最小,其主要原因是( )

A.前期下渗量小

B.后期形成的地下径流量大

C.前期蒸发量小

D.后期形成的地表径流量大

8.如果降雨过程与第3次相似,降雨前土壤含水量偏高,则形成相同洪峰流量的6小时降雨总量可能是( )

A.125mm B.145mm C.155mm D.170mm

我国温带湿润区某盆地内分布着海拔约280米、地势平坦的台地和海拔220~240米的河流谷地。台地基岩为沉积岩,风化物颗粒小、质地黏重;谷地地下水位常接近地表。盆地四周分布着海拔约380米的低缓花岗岩丘陵,是该区域的自然地带植被和土壤分布区;盆地北缘有一座海拔约880米、坡面陡峭的花岗岩山峰,成为盆地理想的眺望点。据此完成9﹣11题。

9.盆地北缘陡峭的花岗岩山峰应是( )

A.火山 B.断块山 C.背斜山 D.向斜山

10.花岗岩山峰未发育自然地带土壤,主要是因为山峰( )

A.气温较低,风化强度较弱

B.植被稀疏,土壤腐殖质少

C.成土母质黏重,地表过湿

D.坡面陡峭,水土不易留存

11.台地土壤比丘陵区土壤含水量高的原因是台地( )

A.降水更多 B.河流补给多

C.蒸发更弱 D.排水和下渗不畅

由于植物适应荒漠环境的方式不同,共根系差别很大。图为“荒漠土壤剖面及植物根系示意图”。据此回答12﹣14题。

12.在图示荒漠土壤中,可溶性盐积聚的过程是( )

A.生物作用 B.淀积作用 C.风积作用 D.溶蚀作用

13.根系较小的肉质植物,不同于其他荒漠植物适应环境的方式是( )

A.营养器官储水 B.枝叶演化成刺

C.干旱季节休眠 D.叶片具蜡质层

14.与阿拉伯半岛的荒漠植物相比,我国塔里木盆地的荒漠植物更( )

A.耐盐 B.耐旱 C.耐寒 D.耐热

华北平原某村的农田曾被分成大大小小100多块,最小的地块不到0.3亩,近年来,部分田间小路(供行人、小型农机具等通行的土质路面)经过整治成为农田,“小田”变“大田”,实现了规模化连片种植。据此完成15﹣16题。

15.与农田相比,田间小路表层土壤( )

A.透水性强 B.蒸发量小 C.颜色较深 D.矿物质少

16.将田间小路整治为农田的有效措施有( )

①施用有机肥料

②增加黏粒含量

③机械深耕深翻

④灌水淋洗盐分

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

西高止山沿印度半岛西海岸分布,呈西北—东南走向。位于该山地的甲、乙两区土壤水分特征受气温、降水和坡向影响显著。如图示意从上一年12月21日到当年2月21日甲、乙两区不同日期正午太阳高度以及雨季(灰色)多年平均时长。据此完成17﹣19题。

17.5月和10月的甲、乙两区多年平均土壤含水率中最小值出现在( )

A.5月甲区 B.10月甲区 C.5月乙区 D.10月乙区

18.甲、乙两区南北坡太阳辐射存在差异,由此导致旱季土壤含水率( )

A.南坡高于北坡,且甲区南北坡之间差异更小

B.南坡高于北坡,且乙区南北坡之间差异更小

C.北坡高于南坡,且甲区南北坡之间差异更大

D.北坡高于南坡,且乙区南北坡之间差异更大

19.雨季甲区山脉西坡土壤表层物质较东坡更易发生的变化是( )

A.粗粒比例降低 B.盐分聚集

C.风化碎屑增加 D.养分流失

二.解答题(共4小题)

20.(2025 河南)阅读图文材料,完成下列要求。

在撒哈拉沙漠南缘的萨赫勒地区,非常平缓的坡面上发育着灌丛带和裸地交替排列的带状景观。灌丛带和裸地沿等高线排列,因形似老虎花纹,又被称为虎纹灌丛。带状景观中裸地土壤渗透率低,降水多形成面状水流,并蓄积在下坡向的灌丛带中。灌丛带由草本先锋区、灌木核心区和枯木退化区三部分组成。多年监测显示,灌丛带向上坡缓慢移动。图为萨赫勒地区虎纹灌丛遥感影像及景观示意图。

(1)说明非常平缓的坡面有利于灌丛带发育的原因。

(2)分析虎纹灌丛中裸地难以发育植被的水分条件。

(3)分析灌丛带向上坡缓慢移动的过程。

(4)假设该地区降水增多,推测虎纹灌丛可能发生的变化。

21.(2025 上海)荒漠化的综合治理

土地荒漠化是影响人类生存和发展的全球性重大生态问题,我国也是世界上荒漠化最严重的国家之一。

材料:内蒙古荒漠化潜在发生区域分布广泛,当地近年来大力开展生态恢复荒漠化治理,大有成效,植被碳储量大幅上升。注:碳储量指一个碳库(森林、海洋、土地等)中碳的数量。

植被类型 林地 草地 耕地 其他

增加 <1 >10000 >1000 <10

减少 <1 <100 <100 ≤10

净增 <1 >10000 >1000 <10

内蒙古不同植被类型碳储量变化表

注:内容有缺失,不影响作答

(1)以下哪个省份荒漠化潜在发生风险遍布全省 。(单选)

A.新疆

B.青海

C.宁夏

D.甘肃

(2)除了温带荒漠、高寒山地等植被类型,我国荒漠化潜在发生区域还有 植被类型。(不定项)

A.温带落叶阔叶林

B.亚热带常绿硬叶林

C.温带草原

D.亚热带常绿阔叶林

(3)某地的降水量与蒸发量之比反映此地荒漠化潜在发生风险程度,下列对甲、乙、丙三地荒漠化潜在发生风险由强到弱的排序正确的一项是 。(单选)

A.丙、乙、甲

B.乙、丙、甲

C.乙、甲、丙

D.丙、甲、乙

(4)研究人员欲对不同区域的土地荒漠化潜在发生风险进行评估,填表。

角度 因素 因素如何变化导致荒漠化潜在风险上升

气候 降水量 降水量减少

气温年较差

土壤质地

土壤成分

注:内容有缺失,不影响作答

(5)请分析内蒙古不同植被类型碳储量增长差异,并分析原因。

差异:

(林地):

(草地):

(耕地):

22.(2025 湖北)阅读图文材料,完成下列要求。

图1虚线所示区域是南极洲土壤类型多、成土条件好的区域。该区年均温约﹣2℃,年降水量200~1000mm;地衣、苔藓等低等植物散布,企鹅、黑背鸥等动物栖息在海岸区。区内不同类型土壤有机质含量差异大,其中部分区域土壤冻融扰动明显,导致土壤有机质在垂直迁移过程中呈现出独特的分布特征。随着全球气候变化,区内土壤性状、成土过程也相应发生变化。图2示意该区某典型土壤有机质含量垂直分布。

(1)指出该区土壤有机质的主要来源。

(2)据图2,归纳该类土壤有机质含量垂直变化特点并分析原因。

(3)运用自然环境的整体性原理,说明全球气候变化对该区土壤形成与演化的影响。

23.(2025 山东)阅读材料,完成下列要求。

日本和歌山县某地区山地陡峭、土壤贫瘠。大约四百年前,人们开始尝试在山坡上种植青梅。经过长期发展,当地逐渐形成了稳定的集种植、加工、旅游等为一体的青梅复合生产系统(如图)。当地青梅有早、中、晚熟等品种,普遍具有皮薄、肉多、核小等优良特性,年产量占日本的一半。农户除出售鲜梅外,还将青梅加工成梅干等初级产品,并依托梅林开展赏花、采摘等活动。青梅复合生产系统为当地农户带来了稳定收入。

(1)说明梅树下草本植物、乔灌混交林对梅林土壤养分维持所起的作用。

(2)说明当地农户通过青梅复合生产系统能够获得稳定收入的原因。

高考地理一轮复习 植被与土壤

参考答案与试题解析

一.选择题(共19小题)

每年4月中旬至5月初,瑞典的驼鹿开始从森林向草场迁徙。如图示意驼鹿迁徙的大致方向。读图,回答第1﹣2题。

1.驼鹿迁徙( )

A.时段正值降水骤减月份

B.范围在极地高气压带区域

C.沿途地势大致由低到高

D.直接受北大西洋暖流控制

【分析】区域地理特征主要从气候、地貌、水文、土壤、植被、农业、工业、第三产业、人口、城市化等方面考虑。

【解答】解:4月中旬至5月初,瑞典当地降水并非骤减(温带海洋性气候等,降水季节变化小),A错误。

该区域不在极地高气压带(极地高气压带在极地地区),B错误。

从图中看,驼鹿从森林(地势相对低)向山脉(地势高)迁徙,沿途地势大致由低到高,C正确。

驼鹿迁徙区域距北大西洋暖流影响地有距离,不是直接受其控制,D错误。

故选:C。

【点评】本题难度适中,属于基础题,主要考查了区域特征的相关知识,解题的关键是从题中获取信息并调用相关知识进行解答。

2.研究显示,近年来驼鹿迁徙开始时间有所提前,最可能是由于( )

A.海水盐度增加 B.气候变暖

C.土壤肥力下降 D.草场退化

【分析】近年来驼鹿迁徙开始时间有所提前的原因主要从植被、气候、食物等方面分析。

【解答】解:海水盐度与驼鹿迁徙开始时间提前无关,A错误。

气候变暖,气温升高,春季来得早,草场提前适宜驼鹿生存,所以迁徙开始时间提前,B正确。

土壤肥力下降对驼鹿迁徙时间影响小,C错误。

草场退化会使驼鹿迁徙延迟或改变路线,不是提前,D错误。

故选:B。

【点评】本题难度适中,属于基础题,主要考查了近年来驼鹿迁徙开始时间有所提前的原因的相关知识,解题的关键是从题中获取信息并调用相关知识进行解答。

土壤水是土壤的重要组成部分。墒指土壤适合种子发芽和作物生长的湿度。图为土壤—植被—大气的水分运移过程模式图。完成3﹣5题。

3.图中表土蒸发份额为( )

A.10%﹣30% B.15%﹣30% C.15%﹣40% D.25%﹣60%

【分析】土壤的主要形成因素包括成土母质、生物、气候、地貌、时间等。成土母质是土壤发育的物质基础,它决定了土壤矿物质的成分和养分状况,影响土壤的质地;生物是影响土壤发育的最基本也是最活跃的因素,生物残体为土壤提供有机质;岩石风化的强度和速度与温度、降水量呈正相关,气候影响和控制了土壤的分布。

【解答】解:表土蒸发份额计算,降水和灌溉水为100%,植物截留和蒸发占5%﹣30%,地表径流0%﹣30%,排水10%﹣30%,上升水0%﹣10%,植物根系吸收15%﹣35%。根据水量平衡,表土蒸发=(30%﹣65%)+(0%﹣10%)﹣(15%﹣35%)=15%﹣40%,C正确,ABD错误。

故选:C。

【点评】本题难度适中,属于基础题,主要考查了土壤的相关知识,解题的关键是从题中获取信息并调用相关知识进行解答。

4.当墒情过低时,可采取的保墒措施是( )

A.地膜覆盖 B.作物密植 C.开沟排水 D.土地翻耕

【分析】保墒措施主要从蒸发、植被、补水等方面分析。

【解答】解:地膜覆盖可减少土壤水分蒸发,保持土壤墒情,当墒情过低时,是有效的保墒措施,A正确。

作物密植会增加植物蒸腾,消耗更多土壤水分,使墒情更低,B错误。

开沟排水是排水措施,会降低土壤水分,不能保墒,C错误。

土地翻耕会破坏土壤结构,加快水分蒸发,不利于保墒,D错误。

故选:A。

【点评】本题难度适中,属于基础题,主要考查了保墒措施的相关知识,解题的关键是从题中获取信息并调用相关知识进行解答。

5.与图中排水环节相关度最大的因素为( )

A.土壤矿物质含量 B.土壤质地

C.土壤有机质含量 D.土壤温度

【分析】影响土壤水分含量的因素:①植被因素:蒸腾作用对土壤水分平衡关系密切,植被组成和覆盖度对土壤水分状况都有较大影响;②气候因素:降雨量和蒸发量是重要因素;③土壤物理性质:特别是土壤质地、结构和有机质含量等因素对水的渗透、流动和蒸发有重要影响;④地形因素:地形影响水分的再分配;⑤人为因素:如灌溉、排水以及耕作等土壤管理措施。

【解答】解:土壤矿物质含量主要影响土壤肥力等,与排水环节关联小,排水主要和土壤透水、持水能力有关,A错误。

土壤质地(如砂土、黏土等)决定土壤孔隙度、透水性,质地不同排水能力差异大,是与排水环节相关度最大的因素,B正确。

土壤有机质含量主要影响土壤肥力、保水保肥等,对排水环节直接影响小,C错误。

土壤温度影响水分蒸发、植物蒸腾等,与排水环节(水分排出土壤)直接关联小,D错误。

故选:B。

【点评】本题难度适中,属于基础题,主要考查了土壤的相关知识,解题的关键是从题中获取信息并调用相关知识进行解答。

为探究降雨过程、土壤含水量与洪峰流量的关系,某科研小组在小流域模拟了形成相同洪峰流量的降雨过程,表为3次降雨过程数据(雨量单位:mm)。3次降雨前土壤含水量相同且偏低。据此完成6﹣8题。

降雨序号 时段雨量 降雨总量

第1小时 第2小时 第3小时 第4小时 第5小时 第6小时

1 60 48 32 10 8 7 165

2 10 20 42 55 17 6 150

3 10 19 23 32 42 17 143

6.3次降雨过程中( )

A.第2次降雨强度大于第1次

B.第1次降雨峰值出现时间晚于第2次

C.第1和第3次降雨过程相似

D.第1次降雨峰值出现时间早于第3次

【分析】3次降雨过程中的特征主要根据表格信息分析可知。

【解答】解:降雨强度看单位时间降雨量。第1次降雨第1小时雨量60mm,第2次第1小时10mm,第1次降雨强度更大,A错误。

降雨峰值是雨量最大的时段。第1次峰值在第1小时(60mm ),第2次峰值在第4小时(55mm ),第1次峰值出现时间更早,B错误。

第1次降雨前期雨量集中(第1小时60mm ),第3次降雨雨量逐渐递增(从10mm到42mm ),过程差异大,C错误。

第1次峰值在第1小时,第3次峰值在第5小时(42mm,相对前期增量大 ),第1次峰值出现时间早于第3次,D正确。

故选:D。

【点评】本题难度适中,属于基础题,主要考查了降水与土壤的相关知识,解题的关键是从题中获取信息并调用相关知识进行解答。

7.第3次降雨形成相同洪峰流量的降雨总量最小,其主要原因是( )

A.前期下渗量小

B.后期形成的地下径流量大

C.前期蒸发量小

D.后期形成的地表径流量大

【分析】第3次降雨形成相同洪峰流量的降雨总量最小的原因主要从下渗、径流、雨量等方面分析

【解答】解:3次降雨前土壤含水量相同且偏低,下渗、径流与雨量分配有关。前期土壤含水量低,下渗能力强,但第3次前期雨量小(第12小时10+19=29mm),下渗量不是小,A错误。

第3次降雨后期雨量增大(第45小时32+42 =74mm),土壤前期下渗后含水量上升,后期下渗减少,地下径流主要靠前期下渗,后期更多形成地表径流,B错误。

实验模拟,短时间内蒸发量差异小,不是主要原因,C错误。

第3次降雨后期雨量集中且大(第46小时32+42+17=91mm ),土壤前期下渗后饱和,后期雨量更多转化为地表径流,快速汇入河流形成洪峰,所以总雨量小也能形成相同洪峰,D正确。

故选:D。

【点评】本题难度适中,属于基础题,主要考查了土壤的相关知识,解题的关键是从题中获取信息并调用相关知识进行解答。

8.如果降雨过程与第3次相似,降雨前土壤含水量偏高,则形成相同洪峰流量的6小时降雨总量可能是( )

A.125mm B.145mm C.155mm D.170mm

【分析】形成相同洪峰流量的6小时降雨总量主要根据下渗、径流、雨量等方面分析。

【解答】解:3次降雨过程的雨量分布不同,但均形成相同的洪峰流量。前3次降雨前土壤含水量偏低,而本题情景是土壤含水量偏高。第3次降雨的特点是雨量逐渐增加(10→19→23→32→42→17),总雨量143mm。土壤含水量偏高,土壤吸水能力下降,相同降雨量下,地表径流更多,形成相同洪峰流量所需的总降雨量减少。因此,在土壤湿润的情况下,不需要143mm的降雨就能达到相同的洪峰流量,即总雨量应小于143mm,选项中125mm符合,A正确,BCD错误。

故选:A。

【点评】本题难度适中,属于基础题,主要考查了土壤的相关知识,解题的关键是从题中获取信息并调用相关知识进行解答。

我国温带湿润区某盆地内分布着海拔约280米、地势平坦的台地和海拔220~240米的河流谷地。台地基岩为沉积岩,风化物颗粒小、质地黏重;谷地地下水位常接近地表。盆地四周分布着海拔约380米的低缓花岗岩丘陵,是该区域的自然地带植被和土壤分布区;盆地北缘有一座海拔约880米、坡面陡峭的花岗岩山峰,成为盆地理想的眺望点。据此完成9﹣11题。

9.盆地北缘陡峭的花岗岩山峰应是( )

A.火山 B.断块山 C.背斜山 D.向斜山

【分析】引起地表形态变化的作用,按其能量来源分为内力作用和外力作用。内力作用的能量主要来自于地球内部的热能,表现为地壳运动、岩浆活动和变质作用等,它使地表变得高低起伏;外力作用的能量来源主要来自于地球外部的太阳能以及地球重力能等,表现为地表物质的风化、侵蚀、搬运和堆积等作用。

【解答】解:根据材料“盆地北缘有一座海拔约880 米、坡面陡峭的花岗岩山峰”,花岗岩是侵入岩,该山峰坡面陡峭,推测是地壳运动导致岩石断裂抬升形成的断块山,B正确。

材料中未提及火山活动相关信息,且花岗岩不是火山喷发形成的喷出岩(火山多由喷出岩构成 ),A错误。

背斜山是岩层受挤压向上拱起形成,材料未体现岩层弯曲变形的背斜构造特征,C错误。

向斜山是向斜槽部受挤压岩石坚硬不易被侵蚀形成,材料未体现向斜构造及相关侵蚀特征,D 错误。

故选:B。

【点评】本题主要考查地表形态塑造等知识,重点考查学生获取和解读地理信息、论证和探究地理事物的能力,综合考查区域认知、综合思维等地理学科素养。

10.花岗岩山峰未发育自然地带土壤,主要是因为山峰( )

A.气温较低,风化强度较弱

B.植被稀疏,土壤腐殖质少

C.成土母质黏重,地表过湿

D.坡面陡峭,水土不易留存

【分析】土壤的主要形成因素包括成土母质、生物、气候、地貌、时间等。成土母质是土壤发育的物质基础,它决定了土壤矿物质的成分和养分状况,影响土壤的质地;生物是影响土壤发育的最基本也是最活跃的因素,生物残体为土壤提供有机质;岩石风化的强度和速度与温度、降水量呈正相关,气候影响和控制了土壤的分布。

【解答】解:根据材料“盆地北缘有一座海拔约880米、坡面陡峭的花岗岩山峰”,坡面陡峭使得风化产物(成土母质 )和水分难以留存,无法持续积累形成自然地带土壤,D正确。

虽山峰海拔高气温低,但温带湿润区风化作用仍可进行,且不是未发育自然地带土壤的主因,A错误。

植被稀疏是土壤发育差的结果,而非原因,且主要是地形导致水土难留存影响植被和土壤发育,B错误。

材料中台地风化物颗粒小、质地黏重,山峰基岩为花岗岩,成土母质不黏重,且地表过湿不是主要原因,C错误。

故选:D。

【点评】本题主要考查土壤等知识,重点考查学生获取和解读地理信息、论证和探究地理事物的能力,综合考查区域认知、综合思维等地理学科素养。

11.台地土壤比丘陵区土壤含水量高的原因是台地( )

A.降水更多 B.河流补给多

C.蒸发更弱 D.排水和下渗不畅

【分析】土壤含水量受多种因素影响,主要包括:气象因素:降水:降水量大时,土壤的水分含量高。蒸发:温度高时,蒸发量大,土壤水分少。土壤特征:孔隙度:土壤孔隙度大,有利于水分的储存。容重和渗透性能:这些因素影响土壤对水分的吸收和保持能力。植被状况:植被通过吸收和蒸腾作用消耗土壤水分,不同植被类型的根系深度和密度会影响土壤含水量的垂直分布。人为活动:灌溉方式(如漫灌、喷灌、滴灌、根灌)影响土壤水分。不合理的灌溉方式(如大水漫灌)会在短时间内提高土壤的含水量,但随后可能会因强烈蒸发而导致土壤中的水分明显减少,甚至可能引起土壤盐碱化。

【解答】解:根据材料“台地基岩为沉积岩,风化物颗粒小、质地黏重;谷地地下水位常接近地表”,台地风化物颗粒小、质地黏重,不利于水分下渗,且台地地势虽平坦但相对周围,排水不畅,导致水分积聚,土壤含水量高,D正确。

材料未提及台地与丘陵区降水差异,且二者处于同一区域,降水差异小,A错误。

台地海拔高于谷地,河流多在谷地,台地受河流补给少,B错误。

台地与丘陵区距离近,气候条件相似,蒸发差异小,不是土壤含水量高的主因,C错误。

故选:D。

【点评】本题主要考查土壤等知识,重点考查学生获取和解读地理信息、论证和探究地理事物的能力,综合考查区域认知、综合思维等地理学科素养。

由于植物适应荒漠环境的方式不同,共根系差别很大。图为“荒漠土壤剖面及植物根系示意图”。据此回答12﹣14题。

12.在图示荒漠土壤中,可溶性盐积聚的过程是( )

A.生物作用 B.淀积作用 C.风积作用 D.溶蚀作用

【分析】土壤的主要形成因素包括成土母质、生物、气候、地貌、时间等。成土母质是土壤发育的物质基础,它决定了土壤矿物质的成分和养分状况,影响土壤的质地;生物是影响土壤发育的最基本也是最活跃的因素,生物残体为土壤提供有机质;岩石风化的强度和速度与温度、降水量呈正相关,气候影响和控制了土壤的分布。

【解答】解:在荒漠土壤形成中,生物作用会参与物质循环与转化,植物生长、微生物活动等过程中,会促使可溶性盐在一定层次积聚,该过程与生物作用相关,A正确。

淀积作用一般是指土壤中物质在重力等作用下沉淀积聚,图示可溶性盐积聚并非典型淀积作用(淀积作用更多是黏土、铁铝氧化物等的沉积),B错误。

风积作用主要是风力搬运堆积物质,和可溶性盐在土壤剖面的积聚关系不大,C错误。

溶蚀作用是水对岩石等的溶解侵蚀,不是可溶性盐积聚的过程,D错误。

故选:A。

【点评】本题难度适中,属于基础题,主要考查了土壤的相关知识,解题的关键是从题中获取信息并调用相关知识进行解答。

13.根系较小的肉质植物,不同于其他荒漠植物适应环境的方式是( )

A.营养器官储水 B.枝叶演化成刺

C.干旱季节休眠 D.叶片具蜡质层

【分析】植被分布与环境关系密切,主要受气候(光照、热量、水分、盛行风向)、地形(海拔的影响、坡向的影响、坡度的影响)、土壤(土壤水分、肥力、通透性、热量等)等因素的影响。

【解答】解:根系较小的肉质植物,根系储水能力弱,靠营养器官(肉质的茎、叶等)储水来适应荒漠缺水环境,这是与其他荒漠植物(如深根系植物靠深根吸水等)不同的适应方式,A正确。

枝叶演化成刺是很多荒漠植物(如仙人掌类、荒漠灌木等)都有的适应干旱、减少水分蒸腾的方式,不是肉质植物特有的,B错误。

干旱季节休眠也是部分荒漠植物共有的适应策略,不是肉质植物区别于其他的方式,C错误。

叶片具蜡质层是荒漠植物减少水分蒸腾、适应干旱的常见特征,不是肉质植物独特的,D错误。

故选:A。

【点评】本题难度适中,属于基础题,主要考查了植被的相关知识,解题的关键是从题中获取信息并调用相关知识进行解答。

14.与阿拉伯半岛的荒漠植物相比,我国塔里木盆地的荒漠植物更( )

A.耐盐 B.耐旱 C.耐寒 D.耐热

【分析】植被分布与环境关系密切,主要受气候(光照、热量、水分、盛行风向)、地形(海拔的影响、坡向的影响、坡度的影响)、土壤(土壤水分、肥力、通透性、热量等)等因素的影响。

【解答】解:阿拉伯半岛和我国塔里木盆地荒漠都有盐渍化情况,不能说塔里木盆地荒漠植物更耐盐,A错误。

两地荒漠都干旱,不能体现塔里木盆地植物更耐旱,B错误。

我国塔里木盆地冬季气温更低,相比阿拉伯半岛(热带、亚热带荒漠,气温较高),其荒漠植物经历的低温环境更严酷,所以更耐寒,C正确。

阿拉伯半岛荒漠夏季气温极高,更耐热,塔里木盆地荒漠植物在耐热方面不如,D错误。

故选:C。

【点评】本题难度适中,属于基础题,主要考查了植被的相关知识,解题的关键是从题中获取信息并调用相关知识进行解答。

华北平原某村的农田曾被分成大大小小100多块,最小的地块不到0.3亩,近年来,部分田间小路(供行人、小型农机具等通行的土质路面)经过整治成为农田,“小田”变“大田”,实现了规模化连片种植。据此完成15﹣16题。

15.与农田相比,田间小路表层土壤( )

A.透水性强 B.蒸发量小 C.颜色较深 D.矿物质少

【分析】土壤的主要形成因素包括成土母质、生物、气候、地貌、时间等。成土母质是土壤发育的物质基础,它决定了土壤矿物质的成分和养分状况,影响土壤的质地;生物是影响土壤发育的最基本也是最活跃的因素,生物残体为土壤提供有机质;岩石风化的强度和速度与温度、降水量呈正相关,气候影响和控制了土壤的分布。

【解答】解:田间小路因长期踩踏压实,土壤孔隙少,透水性弱,故A错误;

田间小路是土质路面,没有农作物覆盖,水分蒸发面积相对小,且路面紧实,水分不易留存,蒸发量小;农田有农作物,植被蒸腾及土壤水分蒸发综合起来,蒸发量相对大,B正确;

小路长期受行人、农机碾压,缺少植被,没有腐殖质积累,颜色浅,C错误;

土壤矿物质主要源于成土母质等,田间小路和周边农田成土母质差异小,矿物质含量差别不大,D错误。

故选:B。

【点评】本题难度适中,属于基础题,主要考查了土壤的相关知识,解题的关键是从题中获取信息并调用相关知识进行解答。

16.将田间小路整治为农田的有效措施有( )

①施用有机肥料

②增加黏粒含量

③机械深耕深翻

④灌水淋洗盐分

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

【分析】田间小路整治为农田的有效措施从土壤肥力、土壤结构、灌溉等方面分析。

【解答】解:施用有机肥料可改良土壤,提升肥力,利于整治为农田,①正确。

机械深耕深翻能改善土壤结构,打破小路压实层,使土壤更适宜耕种,③正确。

增加黏粒含量会让土壤板结,不利于耕种,②错误。

华北平原不属盐渍化严重区域,淋盐必要性低,④错误。

故选:B。

【点评】本题难度适中,属于基础题,主要考查了田间小路整治为农田的有效措施的相关知识,解题的关键是从题中获取信息并调用相关知识进行解答。

西高止山沿印度半岛西海岸分布,呈西北—东南走向。位于该山地的甲、乙两区土壤水分特征受气温、降水和坡向影响显著。如图示意从上一年12月21日到当年2月21日甲、乙两区不同日期正午太阳高度以及雨季(灰色)多年平均时长。据此完成17﹣19题。

17.5月和10月的甲、乙两区多年平均土壤含水率中最小值出现在( )

A.5月甲区 B.10月甲区 C.5月乙区 D.10月乙区

【分析】土壤的主要形成因素包括成土母质、生物、气候、地貌、时间等。成土母质是土壤发育的物质基础,它决定了土壤矿物质的成分和养分状况,影响土壤的质地;生物是影响土壤发育的最基本也是最活跃的因素,生物残体为土壤提供有机质;岩石风化的强度和速度与温度、降水量呈正相关,气候影响和控制了土壤的分布。

【解答】解:5月甲区,结合图可知,甲区5月处于旱季(非雨季),正午太阳高度85°大,太阳辐射强,气温高,蒸发旺盛;且此时土壤水分补给少,故土壤含水率可能最低,A正确。

10月甲区进入雨季(灰色时段),降水补给多,土壤含水率高,B错误。

5月乙区正午太阳高度75°,较甲区小,蒸发相对弱,且结合雨季起始(10月15日),5月乙区虽旱季但蒸发弱于甲区,含水率不是最小,C错误。

10月乙区进入雨季,降水补给,含水率高,D错误。

故选:A。

【点评】本题难度适中,属于基础题,主要考查了土壤的相关知识,解题的关键是从题中获取信息并调用相关知识进行解答。

18.甲、乙两区南北坡太阳辐射存在差异,由此导致旱季土壤含水率( )

A.南坡高于北坡,且甲区南北坡之间差异更小

B.南坡高于北坡,且乙区南北坡之间差异更小

C.北坡高于南坡,且甲区南北坡之间差异更大

D.北坡高于南坡,且乙区南北坡之间差异更大

【分析】土壤的主要形成因素包括成土母质、生物、气候、地貌、时间等。成土母质是土壤发育的物质基础,它决定了土壤矿物质的成分和养分状况,影响土壤的质地;生物是影响土壤发育的最基本也是最活跃的因素,生物残体为土壤提供有机质;岩石风化的强度和速度与温度、降水量呈正相关,气候影响和控制了土壤的分布。

【解答】解:南坡为阳坡,太阳辐射强,蒸发旺,土壤含水率应低于北坡(阴坡),A错误。

同理,南坡含水率低于北坡,且乙区正午太阳高度差(75°﹣58°)小于甲区(85°﹣48°),乙区南北坡太阳辐射差异小,含水率差异更小,B错误。

北坡为阴坡,太阳辐射弱,蒸发弱,含水率高于南坡;甲区正午太阳高度差(85°﹣48°=37°)大,南北坡太阳辐射差异大,含水率差异更大,C正确。

乙区正午太阳高度差小,南北坡太阳辐射差异小,含水率差异更小,D错误。

故选:C。

【点评】本题难度适中,属于基础题,主要考查了土壤的相关知识,解题的关键是从题中获取信息并调用相关知识进行解答。

19.雨季甲区山脉西坡土壤表层物质较东坡更易发生的变化是( )

A.粗粒比例降低 B.盐分聚集

C.风化碎屑增加 D.养分流失

【分析】土壤的主要形成因素包括成土母质、生物、气候、地貌、时间等。成土母质是土壤发育的物质基础,它决定了土壤矿物质的成分和养分状况,影响土壤的质地;生物是影响土壤发育的最基本也是最活跃的因素,生物残体为土壤提供有机质;岩石风化的强度和速度与温度、降水量呈正相关,气候影响和控制了土壤的分布。

【解答】解:雨季西坡降水多,流水侵蚀强,细粒易被带走,粗粒比例应升高,A错误。

雨季降水淋溶作用强,盐分易被带走,不是聚集,B错误。

雨季主要是流水作用,风化碎屑增加与风化作用关联大(如温度变化),雨季流水侵蚀为主,C错误。

雨季西坡降水多,地表径流强,土壤表层养分易被冲刷流失,D正确。

故选:D。

【点评】本题难度适中,属于基础题,主要考查了土壤的相关知识,解题的关键是从题中获取信息并调用相关知识进行解答。

二.解答题(共4小题)

20.(2025 河南)阅读图文材料,完成下列要求。

在撒哈拉沙漠南缘的萨赫勒地区,非常平缓的坡面上发育着灌丛带和裸地交替排列的带状景观。灌丛带和裸地沿等高线排列,因形似老虎花纹,又被称为虎纹灌丛。带状景观中裸地土壤渗透率低,降水多形成面状水流,并蓄积在下坡向的灌丛带中。灌丛带由草本先锋区、灌木核心区和枯木退化区三部分组成。多年监测显示,灌丛带向上坡缓慢移动。图为萨赫勒地区虎纹灌丛遥感影像及景观示意图。

(1)说明非常平缓的坡面有利于灌丛带发育的原因。

(2)分析虎纹灌丛中裸地难以发育植被的水分条件。

(3)分析灌丛带向上坡缓慢移动的过程。

(4)假设该地区降水增多,推测虎纹灌丛可能发生的变化。

【分析】(1)非常平缓的坡面有利于灌丛带发育的原因分析角度从水流运动(流速、径流蓄积)和地形稳定性(灌丛带空间分布)两方面分析。平缓坡面通过影响水分分布与植被空间格局,促进灌丛带发育。

(2)虎纹灌丛中裸地难以发育植被的水分条件分析角度围绕裸地水分“收入”(下渗少)和“支出”(径流流失多)的平衡关系分析。

(3)灌丛带向上坡缓慢移动的过程分析角度从物质迁移(水流携带物质)、植被群落演替(草本先锋区﹣灌木核心区﹣枯木退化区的动态变化)角度,结合地形、水分条件,解析灌丛带空间移动的动力与过程。

(4)从整体水分环境改变出发,分析对灌丛带与裸地面积、灌丛带移动速度、灌丛带内部结构(草本、灌木、枯木区 ) 的影响,关联水分﹣植被﹣空间格局的互动关系。

【解答】解:(1)根据材料“非常平缓的坡面上发育着灌丛带和裸地交替排列的带状景观……降水多形成面状水流,并蓄积在下坡向的灌丛带中”可知,平缓坡面的水流速度缓慢。一方面,慢流速利于降水下渗,增加土壤水分;另一方面,面状水流能在坡面相对均匀地流动,最终蓄积到灌丛带,为灌丛带植被提供稳定水源。同时,平缓坡面使灌丛带沿等高线延伸,地形起伏小,灌丛带空间分布稳定,植被群落受地形扰动小,利于植被扎根、繁衍,促进灌丛带发育。

(2)依据材料“带状景观中裸地土壤渗透率低,降水多形成面状水流,并蓄积在下坡向的灌丛带中”。裸地土壤渗透率低,降水到达裸地后,难以下渗进入土壤储存,大量形成地表径流(面状水流)。这些面状水流因重力作用,快速流向下坡方向的灌丛带,导致裸地本身留存的水分极少,无法满足植被发芽、生长所需的持续水分供应,所以难以发育植被。

(3)结合材料“灌丛带由草本先锋区、灌木核心区和枯木退化区三部分组成。多年监测显示,灌丛带向上坡缓慢移动”。上坡裸地降水形成面状水流,水流携带泥沙、有机质等物质向下流动,到达灌丛带时,草本先锋区首先拦截这些物质,逐渐积累土壤养分、改善土壤结构,为植被定居创造条件,使草本先锋区在原有上坡裸地边缘开始发育。随着时间推移,灌丛带内灌木核心区生长、枯木退化区植被死亡,而上坡方向原本的裸地,因水流带来物质不断积累,新的草本先锋区逐步形成并拓展,推动整个灌丛带缓慢向上坡移动。

(4)根据材料信息及所学知识可知,降水增多,坡面整体水分更充足。裸地虽土壤渗透率低,但降水多使面状水流总量增加,灌丛带能蓄积更多水分,植被生长条件改善。水分更充足,草本先锋区向裸地拓展更易,灌丛带宽度会增大,裸地面积缩小;同时,上坡方向水分条件改善更明显,灌丛带向上坡移动的动力(水流携带物质、植被拓展 )增强,移动速度加快。

故答案为:

(1)平缓坡面水流速度慢,利于降水下渗和径流蓄积;坡面平缓使灌丛带沿等高线延伸,空间分布稳定,便于植被生长与群落发育。

(2)裸地土壤渗透率低,降水难下渗,多形成面状水流;水流快速流向下坡灌丛带,裸地留存水分少,难以满足植被生长需水。

(3)上坡裸地降水形成水流,携带泥沙、有机质等至灌丛带;灌丛带草本先锋区拦截物质,促进土壤发育、植被定居;枯木退化区植被死亡后,上坡新的草本先锋区逐渐发育,推动灌丛带上移。

(4)灌丛带宽度增大,裸地面积缩小;灌丛带向上坡移动速度加快;草本先锋区、灌木核心区范围扩展,枯木退化区面积减小。

【点评】本题难度适中,属于基础题,主要考查了植被的影响因素的相关知识,解题的关键是从题中获取信息并调用相关知识进行解答。

21.(2025 上海)荒漠化的综合治理

土地荒漠化是影响人类生存和发展的全球性重大生态问题,我国也是世界上荒漠化最严重的国家之一。

材料:内蒙古荒漠化潜在发生区域分布广泛,当地近年来大力开展生态恢复荒漠化治理,大有成效,植被碳储量大幅上升。注:碳储量指一个碳库(森林、海洋、土地等)中碳的数量。

植被类型 林地 草地 耕地 其他

增加 <1 >10000 >1000 <10

减少 <1 <100 <100 ≤10

净增 <1 >10000 >1000 <10

内蒙古不同植被类型碳储量变化表

注:内容有缺失,不影响作答

(1)以下哪个省份荒漠化潜在发生风险遍布全省 C 。(单选)

A.新疆

B.青海

C.宁夏

D.甘肃

(2)除了温带荒漠、高寒山地等植被类型,我国荒漠化潜在发生区域还有 AC 植被类型。(不定项)

A.温带落叶阔叶林

B.亚热带常绿硬叶林

C.温带草原

D.亚热带常绿阔叶林

(3)某地的降水量与蒸发量之比反映此地荒漠化潜在发生风险程度,下列对甲、乙、丙三地荒漠化潜在发生风险由强到弱的排序正确的一项是 D 。(单选)

A.丙、乙、甲

B.乙、丙、甲

C.乙、甲、丙

D.丙、甲、乙

(4)研究人员欲对不同区域的土地荒漠化潜在发生风险进行评估,填表。

角度 因素 因素如何变化导致荒漠化潜在风险上升

气候 降水量 降水量减少

气温年较差

气温年较差增大

土壤质地

土壤的蓄水性(土壤的透水性)

土壤质地疏松,蓄水能力弱(透水能力强)

土壤成分

土壤水分含量

水分含量低

注:内容有缺失,不影响作答

(5)请分析内蒙古不同植被类型碳储量增长差异,并分析原因。

差异: 草地碳储量增长最多,林地碳储量增长最小。

(林地): 内蒙古深居内陆,气候干旱,林地面积少,故碳储量增长最小。

(草地): 内蒙古为温带大陆性气候,降水少,植被多为温带草原,草地面积大,故碳储量增长最大

(耕地): 由于内蒙人口快速增长,过度开垦使得耕地面积增加,使得碳储量在增加。

【分析】(1)依据“我国荒漠化潜在发生区域分布图”,判断省级行政区荒漠化潜在风险的空间覆盖范围。

(2)结合我国植被类型分布与荒漠化潜在风险的气候、人类活动条件,判断植被类型与荒漠化潜在区域的关联。

(3)理解“降水量与蒸发量之比”对荒漠化风险的指示作用(比值→水分盈亏→风险高低 ),推导风险排序。

(4)从气候(水、热 ) 和土壤(质地、成分 ) 维度,梳理影响荒漠化潜在风险的因素,分析自然要素对荒漠化的驱动。

(5)结合内蒙古自然植被分布(气候→植被类型 )和人类活动(开垦→土地利用变化 ),解析不同植被碳储量差异的原因。

【解答】解:(1)从“我国荒漠化潜在发生区域分布图”看,新疆仅部分区域(如干旱区 )有荒漠化潜在风险,并非全省,A错误。

青海有非荒漠化潜在风险区域(如东南部),不是全省分布,B错误。

宁夏地处我国北方干旱半干旱区,结合图示,荒漠化潜在发生风险遍布全省,C正确。

甘肃有非荒漠化潜在风险区域(如南部),并非全省,D错误。

故选:C。

(2)我国北方温带落叶阔叶林区域(如华北),存在降水变率大、人类活动影响,有荒漠化潜在风险,A正确。

我国无典型亚热带常绿硬叶林(此类型主要分布在地中海气候区),B错误。

温带草原区(如内蒙古),过度放牧、开垦易引发荒漠化,是潜在发生区域的植被类型,C正确。

主要分布在我国南方湿润区,降水丰富,荒漠化潜在风险低,D错误。

故选:AC。

(3)降水量与蒸发量之比是反映干湿状况的重要指标,也是判断荒漠化潜在风险的依据,也就是比值越小荒漠化潜在风险越大,图中潜在风险由强到弱的排序应该从降水量由小到大,蒸发量大到小来看,从沿海到内陆,总体降水越来越少,蒸发越来越旺盛,荒漠化潜在风险越来越大。因此甲、乙、丙三地荒漠化潜在发生风险由强到弱的排序正确的是丙、甲、乙,D正确,ABC错误。

故选:D。

(4)气温年较差大的地区,生态环境更加脆弱,土地荒漠化潜在发生风险越高。土壤质地主要考虑不同粒级的矿物质在土壤中所占的相对比例,因此土壤质地决定了土质的疏松度,进而影响土壤的蓄水性和透水性,由于土壤质地越疏松,土壤蓄水能力弱,透水能力强,土地荒漠化潜在发生风险越高。土壤主要由矿物质、有机质、空气和水分组成,其中土壤水分含量是评估土地荒漠化潜在发生风险的重要指标,土壤水分含量越低,土地荒漠化潜在发生风险越高。

(5)结合内蒙古不同植被类型碳储量变化表中的信息可知,内蒙古草地碳储量增长最多,林地碳储量增长最小。林地:内蒙古深居内陆,距海较远,属于温带大陆性气候区,气候干旱,水分条件不利于森林生长,林地面积少,故林地碳储量增长最小。草地:内蒙古为温带大陆性气候,降水少,水分条件不利于森林生长,但能满足草类的生长,因此植被多为温带草原,草地面积大,故草地碳储量增长最大。耕地:由于内蒙人口快速增长,人口对粮食的需求量增大,为了提高粮食产量,过度开垦使得耕地面积增加,使得耕地的碳储量在增加。

故答案为:

(1)C

(2)AC

(3)D

(4)气温年较差增大;土壤的蓄水性(土壤的透水性);土壤质地疏松,蓄水能力弱(透水能力强);土壤水分含量;水分含量低

(5)草地碳储量增长最多,林地碳储量增长最小。

内蒙古深居内陆,气候干旱,林地面积少,故碳储量增长最小。

内蒙古为温带大陆性气候,降水少,植被多为温带草原,草地面积大,故碳储量增长最大

由于内蒙人口快速增长,过度开垦使得耕地面积增加,使得碳储量在增加。

【点评】本题以土地荒漠化相关图文资料为材料,设置5个小题,涉及土地荒漠化、植被类型的分布、影响土壤的因素等相关知识点,考查学生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识的能力,体现区域认知、综合思维的学科素养。

22.(2025 湖北)阅读图文材料,完成下列要求。

图1虚线所示区域是南极洲土壤类型多、成土条件好的区域。该区年均温约﹣2℃,年降水量200~1000mm;地衣、苔藓等低等植物散布,企鹅、黑背鸥等动物栖息在海岸区。区内不同类型土壤有机质含量差异大,其中部分区域土壤冻融扰动明显,导致土壤有机质在垂直迁移过程中呈现出独特的分布特征。随着全球气候变化,区内土壤性状、成土过程也相应发生变化。图2示意该区某典型土壤有机质含量垂直分布。

(1)指出该区土壤有机质的主要来源。

(2)据图2,归纳该类土壤有机质含量垂直变化特点并分析原因。

(3)运用自然环境的整体性原理,说明全球气候变化对该区土壤形成与演化的影响。

【分析】(1)该区土壤有机质的主要来源从区域生物(植物、动物)类型分析残体、粪便等输入。

(2)该类土壤有机质先归纳图表呈现的含量变化特点(分层描述),再从生物输入、冻融扰动(垂直迁移)分析原因。

(3)全球气候变化对该区土壤形成与演化的影响从气候(气温、降水)变化→影响生物(植物、动物)、冻融过程、成土作用→进而影响土壤形成与演化的逻辑分析。

【解答】解:(1)根据材料“地衣、苔藓等低等植物散布,企鹅、黑背鸥等动物栖息在海岸区”,可知该区域高等植物少,低等植物(地衣、苔藓)残体是有机质来源;动物(企鹅、黑背鸥)的粪便、残体也会为土壤提供有机质。

(2)特点归纳:结合图2,分层看各土层有机质含量数值变化,总结出浅层(0﹣6cm)高、中层(6﹣24cm)降、深层(24﹣62cm>62cm)波动的特点。原因分析:根据材料“部分区域土壤冻融扰动明显,导致土壤有机质在垂直迁移过程中呈现出独特的分布特征”,0﹣6cm因生物残体输入多(地衣苔藓),且冻融弱(或冻融使下层有机质难上移),有机质积累多;6﹣24cm生物残体输入减少,冻融扰动使有机质下移,含量降低;深层受冻融扰动,有机质垂直迁移重新分布,导致含量波动。

(3)根据自然环境整体性原理(各要素相互联系、影响),全球变暖使气温升高,冻融频率、强度变化,影响有机质垂直迁移与分布;气温变化影响地衣、苔藓生长(如生长速度、范围),改变有机质输入量;气候变化影响动物栖息地(如海岸区海平面、气温),动物活动、残体粪便输入改变;降水变化(增或减)影响成土过程(如淋溶作用、土壤侵蚀),从而综合影响土壤形成与演化。

故答案为:

(1)主要来源:地衣、苔藓等低等植物残体;企鹅、黑背鸥等动物的粪便及残体。

(2)特点:0﹣6cm土层有机质含量相对高;6﹣24cm土层有机质含量下降;24﹣62cm及>62cm土层有机质含量又有所变化(整体呈波动,浅层高、中层降、深层有波动回升)。原因:0﹣6cm受生物残体(地衣苔藓等)输入多,且冻融扰动使下层有机质难上移;6﹣24cm因生物残体输入减少,且冻融扰动使部分有机质下移;深层受冻融扰动,有机质在垂直迁移中重新分布。

(3)影响:全球变暖,气温升高,冻融更频繁,土壤有机质垂直迁移加剧,改变土壤有机质分布;气温升高使地衣、苔藓等生长条件变化(如生长范围、生产力),有机质输入量改变;动物栖息地(海岸区)因气候变化(如海平面、气温)改变,动物粪便、残体输入变化;降水变化(增减)影响成土过程(如淋溶、侵蚀),进而影响土壤形成与演化。

【点评】本题难度适中,属于基础题,主要考查了该区土壤有机质的主要来源、该类土壤有机质含量垂直变化特点及原因、全球气候变化对该区土壤形成与演化的影响的相关知识,解题的关键是从题中获取信息并调用相关知识进行解答。

23.(2025 山东)阅读材料,完成下列要求。

日本和歌山县某地区山地陡峭、土壤贫瘠。大约四百年前,人们开始尝试在山坡上种植青梅。经过长期发展,当地逐渐形成了稳定的集种植、加工、旅游等为一体的青梅复合生产系统(如图)。当地青梅有早、中、晚熟等品种,普遍具有皮薄、肉多、核小等优良特性,年产量占日本的一半。农户除出售鲜梅外,还将青梅加工成梅干等初级产品,并依托梅林开展赏花、采摘等活动。青梅复合生产系统为当地农户带来了稳定收入。

(1)说明梅树下草本植物、乔灌混交林对梅林土壤养分维持所起的作用。

(2)说明当地农户通过青梅复合生产系统能够获得稳定收入的原因。

【分析】(1)梅树下草本植物、乔灌混交林对梅林土壤养分维持所起的作用主要从土壤腐殖质、水土保持、下渗等方面分析。

(2)当地农户通过青梅复合生产系统能够获得稳定收入的原因主要从品种、销售期、品质、市场竞争、收入来源等方面分析。

【解答】解:(1)根据材料“梅树下种植多种草本植物,一年修剪三次,修剪下来的草平铺于梅树周围”,可知草本植物修剪后平铺,腐烂后增加土壤有机质,维持土壤肥力;由“乔灌混交林”,结合生态知识,乔灌植被的枯枝落叶是天然有机肥,补充土壤养分;同时乔灌可涵养水源、保持水土,减少雨水对土壤养分的冲刷流失,维持土壤养分平衡。

(2)根据材料“当地青梅有早、中、晚熟等品种”,多样品种使采摘和销售时间延长,收入周期稳定;“普遍具有皮薄、肉多、核小等优良特性,年产量占日本的一半”,优质高产提升市场竞争力,保障产品售价与销量;“集种植、加工、旅游等为一体”,多元化产业结构让农户收入来源涵盖鲜梅销售、加工产品(梅干)、旅游(赏花、采摘),丰富收入渠道,降低单一产业波动对收入的影响,保障稳定收入。

故答案为:

(1)梅树下草本植物:一年修剪三次,剪下的草平铺于梅树周围,可增加土壤有机质,保持土壤肥力;乔灌混交林:通过枯枝落叶等归还土壤,补充养分,同时乔灌植被涵养水源,减少水土流失,维持土壤养分。

(2)品种多样(早、中、晚熟),延长采摘及销售周期,保障收入稳定性;青梅品质优良(皮薄、肉多等),市场竞争力强,售价有保障;产业多元化(种植、加工、旅游),收入来源丰富,降低单一产业风险。

【点评】本题难度适中,属于基础题,主要考查了梅树下草本植物、乔灌混交林对梅林土壤养分维持所起的作用、当地农户通过青梅复合生产系统能够获得稳定收入的原因的相关知识,解题的关键是从题中获取信息并调用相关知识进行解答。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录