备考2026届高考地理一轮复习 自然灾害和自然环境的整体性和差异性(含解析)

文档属性

| 名称 | 备考2026届高考地理一轮复习 自然灾害和自然环境的整体性和差异性(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-08-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

高考地理一轮复习 自然灾害和自然环境的整体性和差异性

一.选择题(共2小题)

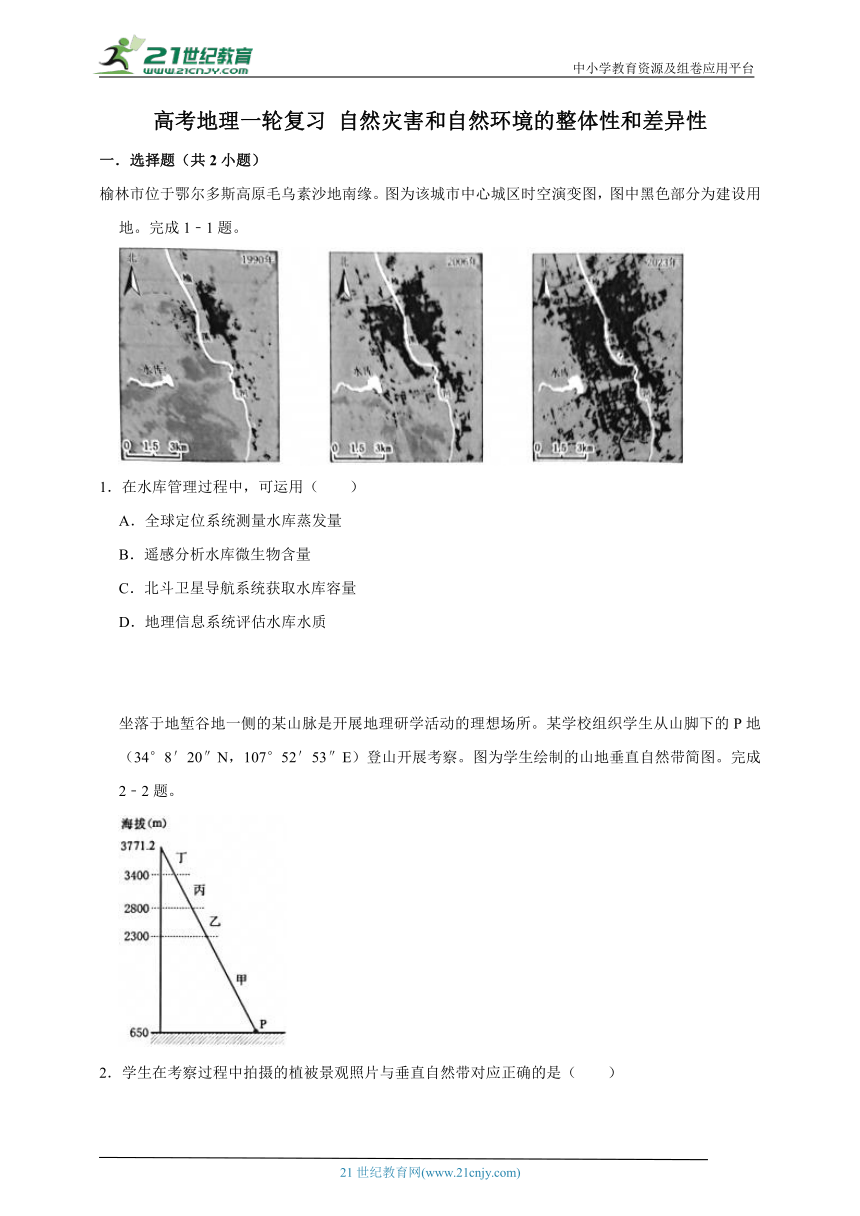

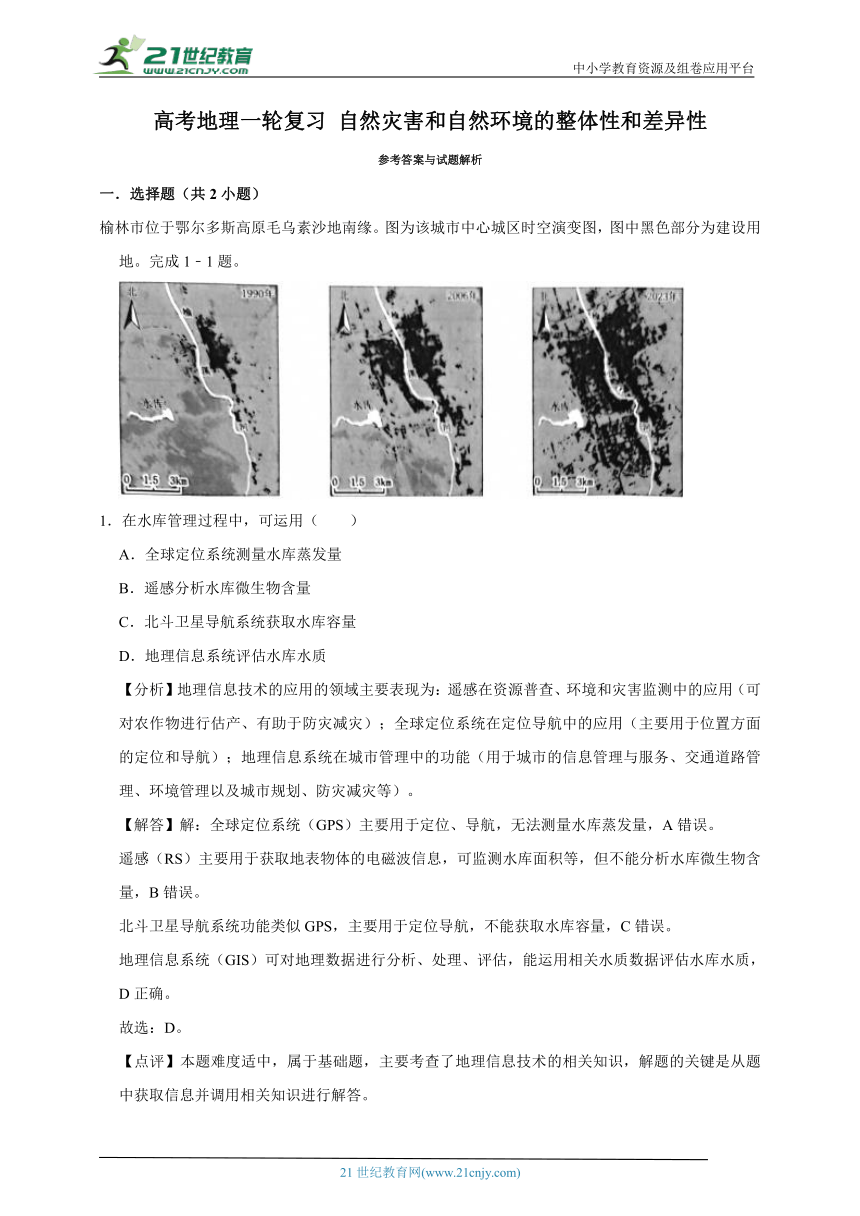

榆林市位于鄂尔多斯高原毛乌素沙地南缘。图为该城市中心城区时空演变图,图中黑色部分为建设用地。完成1﹣1题。

1.在水库管理过程中,可运用( )

A.全球定位系统测量水库蒸发量

B.遥感分析水库微生物含量

C.北斗卫星导航系统获取水库容量

D.地理信息系统评估水库水质

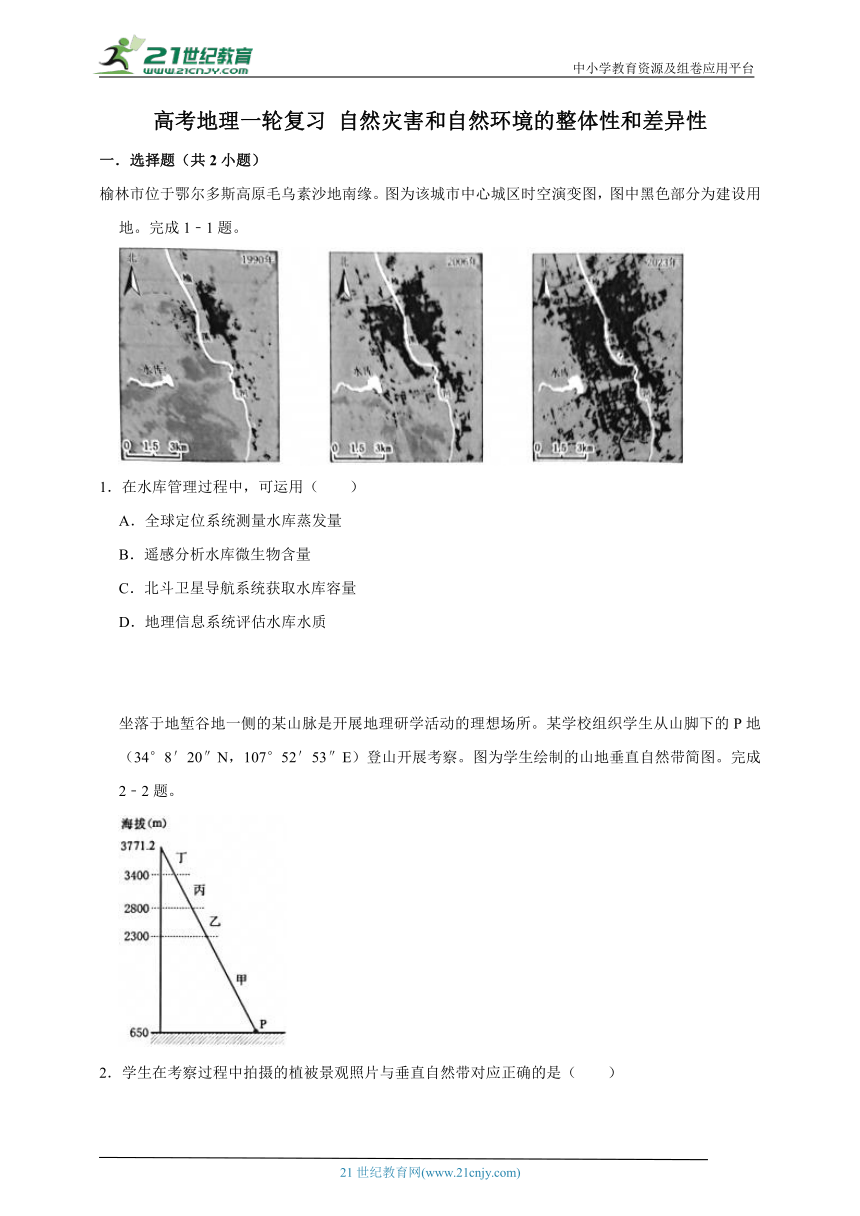

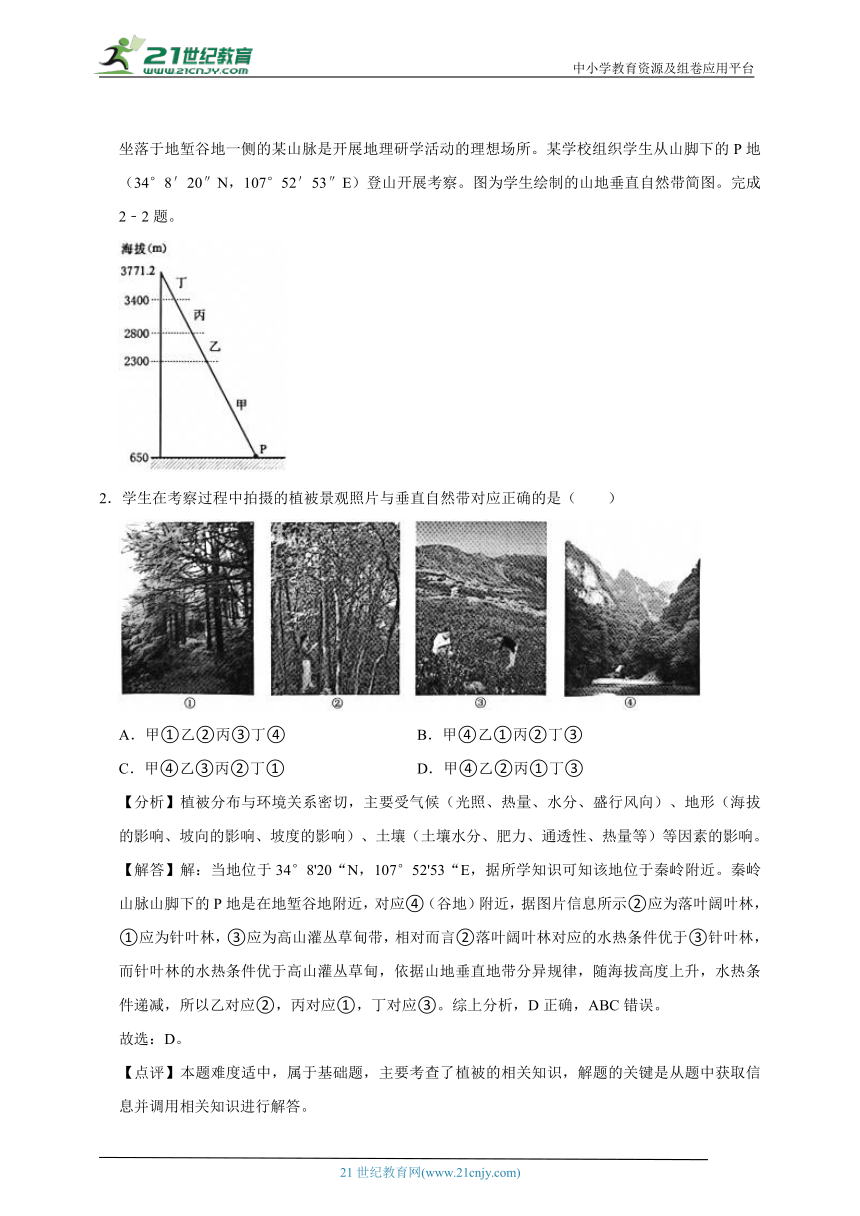

坐落于地堑谷地一侧的某山脉是开展地理研学活动的理想场所。某学校组织学生从山脚下的P地(34°8′20″N,107°52′53″E)登山开展考察。图为学生绘制的山地垂直自然带简图。完成2﹣2题。

2.学生在考察过程中拍摄的植被景观照片与垂直自然带对应正确的是( )

A.甲①乙②丙③丁④ B.甲④乙①丙②丁③

C.甲④乙③丙②丁① D.甲④乙②丙①丁③

二.解答题(共1小题)

3.(2025 上海)河流含沙量

材料一:悬浮泥沙浓度是指单位体积河水中所含悬浮泥沙的质量。受大气降水、土壤侵蚀,大坝建设以及气候变化等因素共同影响。

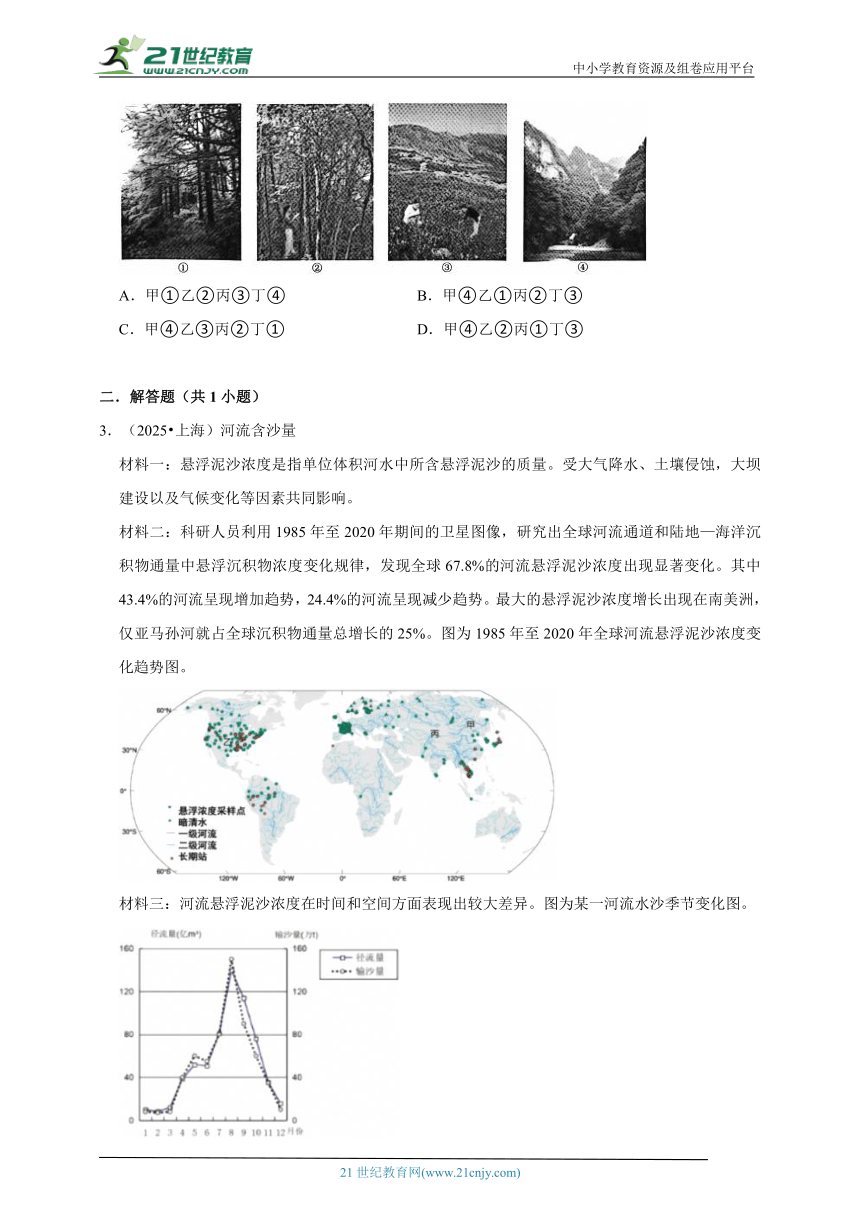

材料二:科研人员利用1985年至2020年期间的卫星图像,研究出全球河流通道和陆地—海洋沉积物通量中悬浮沉积物浓度变化规律,发现全球67.8%的河流悬浮泥沙浓度出现显著变化。其中43.4%的河流呈现增加趋势,24.4%的河流呈现减少趋势。最大的悬浮泥沙浓度增长出现在南美洲,仅亚马孙河就占全球沉积物通量总增长的25%。图为1985年至2020年全球河流悬浮泥沙浓度变化趋势图。

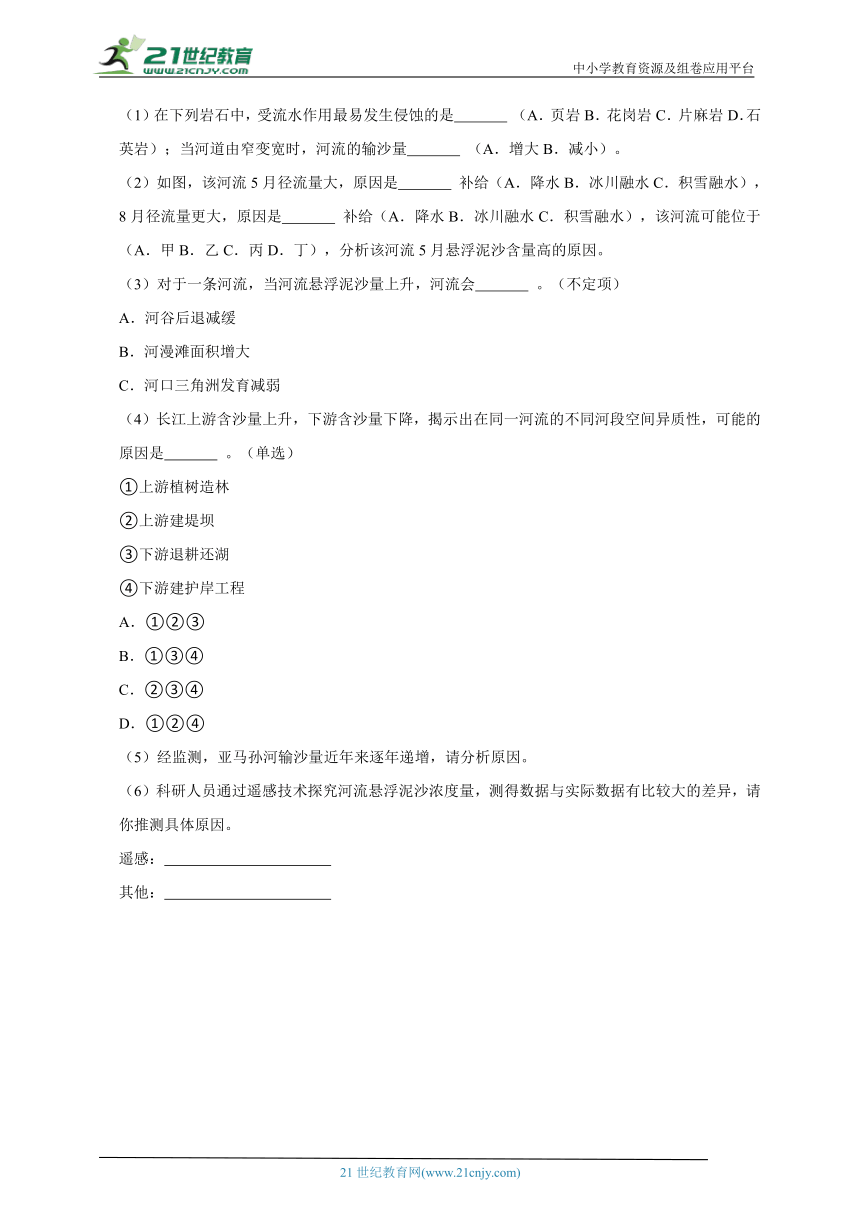

材料三:河流悬浮泥沙浓度在时间和空间方面表现出较大差异。图为某一河流水沙季节变化图。

(1)在下列岩石中,受流水作用最易发生侵蚀的是 (A.页岩B.花岗岩C.片麻岩D.石英岩);当河道由窄变宽时,河流的输沙量 (A.增大B.减小)。

(2)如图,该河流5月径流量大,原因是 补给(A.降水B.冰川融水C.积雪融水),8月径流量更大,原因是 补给(A.降水B.冰川融水C.积雪融水),该河流可能位于 (A.甲B.乙C.丙D.丁),分析该河流5月悬浮泥沙含量高的原因。

(3)对于一条河流,当河流悬浮泥沙量上升,河流会 。(不定项)

A.河谷后退减缓

B.河漫滩面积增大

C.河口三角洲发育减弱

(4)长江上游含沙量上升,下游含沙量下降,揭示出在同一河流的不同河段空间异质性,可能的原因是 。(单选)

①上游植树造林

②上游建堤坝

③下游退耕还湖

④下游建护岸工程

A.①②③

B.①③④

C.②③④

D.①②④

(5)经监测,亚马孙河输沙量近年来逐年递增,请分析原因。

(6)科研人员通过遥感技术探究河流悬浮泥沙浓度量,测得数据与实际数据有比较大的差异,请你推测具体原因。

遥感:

其他:

高考地理一轮复习 自然灾害和自然环境的整体性和差异性

参考答案与试题解析

一.选择题(共2小题)

榆林市位于鄂尔多斯高原毛乌素沙地南缘。图为该城市中心城区时空演变图,图中黑色部分为建设用地。完成1﹣1题。

1.在水库管理过程中,可运用( )

A.全球定位系统测量水库蒸发量

B.遥感分析水库微生物含量

C.北斗卫星导航系统获取水库容量

D.地理信息系统评估水库水质

【分析】地理信息技术的应用的领域主要表现为:遥感在资源普查、环境和灾害监测中的应用(可对农作物进行估产、有助于防灾减灾);全球定位系统在定位导航中的应用(主要用于位置方面的定位和导航);地理信息系统在城市管理中的功能(用于城市的信息管理与服务、交通道路管理、环境管理以及城市规划、防灾减灾等)。

【解答】解:全球定位系统(GPS)主要用于定位、导航,无法测量水库蒸发量,A错误。

遥感(RS)主要用于获取地表物体的电磁波信息,可监测水库面积等,但不能分析水库微生物含量,B错误。

北斗卫星导航系统功能类似GPS,主要用于定位导航,不能获取水库容量,C错误。

地理信息系统(GIS)可对地理数据进行分析、处理、评估,能运用相关水质数据评估水库水质,D正确。

故选:D。

【点评】本题难度适中,属于基础题,主要考查了地理信息技术的相关知识,解题的关键是从题中获取信息并调用相关知识进行解答。

坐落于地堑谷地一侧的某山脉是开展地理研学活动的理想场所。某学校组织学生从山脚下的P地(34°8′20″N,107°52′53″E)登山开展考察。图为学生绘制的山地垂直自然带简图。完成2﹣2题。

2.学生在考察过程中拍摄的植被景观照片与垂直自然带对应正确的是( )

A.甲①乙②丙③丁④ B.甲④乙①丙②丁③

C.甲④乙③丙②丁① D.甲④乙②丙①丁③

【分析】植被分布与环境关系密切,主要受气候(光照、热量、水分、盛行风向)、地形(海拔的影响、坡向的影响、坡度的影响)、土壤(土壤水分、肥力、通透性、热量等)等因素的影响。

【解答】解:当地位于34°8'20“N,107°52'53“E,据所学知识可知该地位于秦岭附近。秦岭山脉山脚下的P地是在地堑谷地附近,对应④(谷地)附近,据图片信息所示②应为落叶阔叶林,①应为针叶林,③应为高山灌丛草甸带,相对而言②落叶阔叶林对应的水热条件优于③针叶林,而针叶林的水热条件优于高山灌丛草甸,依据山地垂直地带分异规律,随海拔高度上升,水热条件递减,所以乙对应②,丙对应①,丁对应③。综上分析,D正确,ABC错误。

故选:D。

【点评】本题难度适中,属于基础题,主要考查了植被的相关知识,解题的关键是从题中获取信息并调用相关知识进行解答。

二.解答题(共1小题)

3.(2025 上海)河流含沙量

材料一:悬浮泥沙浓度是指单位体积河水中所含悬浮泥沙的质量。受大气降水、土壤侵蚀,大坝建设以及气候变化等因素共同影响。

材料二:科研人员利用1985年至2020年期间的卫星图像,研究出全球河流通道和陆地—海洋沉积物通量中悬浮沉积物浓度变化规律,发现全球67.8%的河流悬浮泥沙浓度出现显著变化。其中43.4%的河流呈现增加趋势,24.4%的河流呈现减少趋势。最大的悬浮泥沙浓度增长出现在南美洲,仅亚马孙河就占全球沉积物通量总增长的25%。图为1985年至2020年全球河流悬浮泥沙浓度变化趋势图。

材料三:河流悬浮泥沙浓度在时间和空间方面表现出较大差异。图为某一河流水沙季节变化图。

(1)在下列岩石中,受流水作用最易发生侵蚀的是 A (A.页岩B.花岗岩C.片麻岩D.石英岩);当河道由窄变宽时,河流的输沙量 B (A.增大B.减小)。

(2)如图,该河流5月径流量大,原因是 C 补给(A.降水B.冰川融水C.积雪融水),8月径流量更大,原因是 A 补给(A.降水B.冰川融水C.积雪融水),该河流可能位于 A (A.甲B.乙C.丙D.丁),分析该河流5月悬浮泥沙含量高的原因。

(3)对于一条河流,当河流悬浮泥沙量上升,河流会 B 。(不定项)

A.河谷后退减缓

B.河漫滩面积增大

C.河口三角洲发育减弱

(4)长江上游含沙量上升,下游含沙量下降,揭示出在同一河流的不同河段空间异质性,可能的原因是 C 。(单选)

①上游植树造林

②上游建堤坝

③下游退耕还湖

④下游建护岸工程

A.①②③

B.①③④

C.②③④

D.①②④

(5)经监测,亚马孙河输沙量近年来逐年递增,请分析原因。

(6)科研人员通过遥感技术探究河流悬浮泥沙浓度量,测得数据与实际数据有比较大的差异,请你推测具体原因。

遥感: 遥感的传感器对地物的感知主要是大范围粗略的反馈,无法对动态、细小物体的精确感知。不同卫星使用的传感器类型和精度各不相同,导致采集的数据在几何畸变和地理定位上存在差异。例如,光学影像和雷达数据在成像原理上有显著区别,前者依赖于可见光反射,后者通过微波反射,这使得它们在地形和地物的表现形式上存在巨大差异。

其他: ①大气干扰误差:电磁波在穿过大气层时,会受到大气中气体、气溶胶和云层等的影响,导致电磁波发生散射、吸收和折射等现象,从而影响遥感数据的准确性。

②水面的折射与反射:水面的折射和反射使得悬浮泥沙与实际出现偏差,从而导致微波反射成像形成偏差。

③地形误差:在遥感图像中,由于地形的高低起伏,会导致影像产生几何变形,如像元位移、旋转和缩放等。这些变形会影响遥感数据的解译和应用。

④传感器搭载的遥感平台不符:如采用航天遥感和航空遥感可能导致数据出现偏差。

【分析】(1)从岩石物理特性(抗侵蚀能力 )和河道变化对水流速度、搬运能力的影响切入,判断流水作用与输沙量变化。

(2)结合水沙季节变化规律,判断径流补给类型;从植被覆盖、地表径流侵蚀角度,分析含沙量高的原因。

(3)从泥沙淤积对河床、水位、淹没面积的影响,推导输沙量上升的结果。

(4)从不同河段人类活动(植被、水利工程、河道开发 )对泥沙“产—输—沉”的影响,判断选项。

(5)从自然(气候、地形 ) 和人文(植被、政策、治理 ) 双维度分析输沙量增加的驱动因素。

(6)从遥感技术原理(传感器、成像 )和环境干扰(大气、水面、地形 )、平台差异角度,解释遥感数据与实际的偏差原因。

【解答】解:(1)页岩(A)属于沉积岩,岩性松软,抗侵蚀能力弱,受流水作用(侵蚀、搬运)最易发生侵蚀。页岩石灰岩(B)、片麻岩(C)、石英岩(D )岩性更坚硬,抗侵蚀能力强,故第一空选A。河道由窄变宽时,水流速度减慢(河道展宽,水流分散),搬运能力下降,输沙量减小(泥沙易沉积 )。故第二空选B。

(2)5月径流量大,结合“某河流水沙季节变化图”及选项,该河可能以积雪融水补给为主(5月气温回升,积雪融化),选C;8月径流量大,可能是降水补给(夏季降水集中),选A。该河5月积雪融水补给、8月降水补给,符合甲(A) 区域(如我国东北,春季积雪融水、夏季降水)的水文特征。5月含沙量高原因:5月地表植被覆盖率低(春季植被未完全恢复),积雪融水形成的地表径流对表土侵蚀强,泥沙被搬运入河,导致含沙量高。

(3)据材料“悬浮泥沙浓度指单位体积河水中悬浮泥沙的质量”可知,对于一条河流,当河流悬浮泥沙量上升,河流上游侵蚀会加剧,含沙量会增多,河谷因侵蚀增加,后退加速,A错误。

下游随流速减慢,河流沉积,河漫滩面积增大,河口三角洲面积增大,发育加强,B正确,C错误。

故选:B。

(4)长江上游流经高原山地,地势起伏较大,河流流速较快,上游植树造林可以涵养水源,减少水土流失,使河流含沙量减少,①错误。

上游建堤坝,堤坝建成后,可以拦水拦沙,使泥沙首先淤积在堤坝末端的河床上,随着时间推移,淤积向上游延伸,导致河流含沙量增加,②正确。

下游退耕还湖、建护岸工程,可以缓解水土流失,减少河流的含沙量,③④正确。

故选:C。

(5)根据材料信息及所学知识可知,全球变暖对亚马孙河流域气候产生显著影响,气候系统的紊乱使得极端天气事件发生频率上升,暴雨天气增多;暴雨具有强大的冲刷力,会对地表土壤进行强烈侵蚀;亚马孙河流域植被丰富,但在暴雨的持续冲击下,原本稳固的土壤结构被破坏,大量土壤颗粒被剥离,随着地表径流汇入河流,直接导致河流含沙量增多。亚马孙河下游河口呈喇叭状,这种特殊的地形为潮汐作用创造了良好条件,使得潮汐现象显著;传统上,大西洋潮汐逆流而上时,因水流速度减缓,携带的泥沙会在河口附近沉积;然而,近年来河口地形发生变化,如河道拓宽。河道拓宽后,潮汐水流的通道变宽,水流速度和力量增强,对河床的冲刷能力显著提升;原本沉积在河床上的泥沙被重新掀起,随着河流水流一同向下游输送,间接增加了河流的输沙量。当地对雨林的开发活动,如大规模的森林砍伐,直接导致雨林面积锐减;森林植被具有保持水土的重要功能,其庞大的根系能够固着土壤,减少雨水对土壤的直接冲刷;茂密的树冠可以截留雨水,减缓雨水落地的速度和冲击力,降低土壤侵蚀的风险;当雨林遭到破坏后,地表植被覆盖减少,大量土壤直接暴露在雨水之下,失去了植被的保护,雨水能够毫无阻碍地冲刷表层土壤,使得土壤侵蚀加剧,大量泥沙进入河流,增加了河流的输沙量。巴西等国家在雨林保护政策执行方面存在明显不足,这使得非法伐木和土地侵占等破坏雨林的行为屡禁不止;由于缺乏有效的监管和严格的执法,违法者能够轻易逃避法律制裁,持续对雨林进行破坏;同时,流域内缺乏全面、系统的综合治理措施,没有从整体上统筹规划对水土流失问题的治理。在这种情况下,水土流失问题不断恶化,无法得到有效遏制,进一步导致河流输沙量逐年递增。

(6)遥感:从传感器感知精度与动态监测缺陷说明。遥感传感器的设计初衷是大面积、快速获取地表信息,其空间分辨率受卫星轨道高度、传感器孔径等因素限制,无法对动态、细小物体的精确感知。不同卫星传感器的成像原理、波段范围和辐射分辨率差异显著,导致数据几何与辐射特性不一致,如光学影像依赖地物对可见光/近红外的反射,易受光照条件(如阴影、太阳高度角)影响,且无法穿透云层;雷达数据通过微波反射成像,可全天候工作,但对表面粗糙度敏感,且存在几何畸变。

其他因素包括大气干扰误差、水面的折射与反射、地形误差、传感器搭载的遥感平台不符等方面:

①大气干扰误差:电磁波从地物表面至传感器的路径中,大气成分(如O2、CO2、H2O、气溶胶)会对特定波段产生选择性吸收(如水汽吸收红外波段)、散射(如瑞利散射使蓝光弥漫)和云层反射(光学遥感无法穿透厚云层)等影响导致数据缺失,从而影响遥感数据的准确性。

②水面的折射与反射:水体的折射与反射特性使得悬浮泥沙与实际出现偏差,微波对水面粗糙度敏感,从而导致微波反射成像形成偏差。

③地形误差:地形高低起伏会导致遥感影像产生几何失真,如像元位移、旋转和缩放等,可能掩盖地物细节,影响遥感数据的解译和应用。

④传感器搭载的遥感平台不符:传感器搭载平台的高度、稳定性和观测模式直接影响数据精度:航天遥感(如卫星):覆盖范围广(可达数千平方千米),但轨道高度固定(数百至数万千米),受地球曲率影响,边缘像元几何畸变较大;航空遥感(如无人机、飞机):高度低(数百米至数千米),分辨率高(可达厘米级),但受航迹稳定性、续航能力限制,大面积数据拼接易出现接缝误差;故采用不同遥感可能导致数据出现偏差。

故答案为:

(1)A;B

(2)C;A;A;5月地表植被覆盖率低,积雪融水导致表土侵蚀加剧,泥沙搬运作用强,流入河流的泥沙增多

(3)B

(4)C

(5)自然原因:全球变暖导致亚马孙河流域气候异常,极端天气增多,暴雨冲刷地表使得地表土壤侵蚀加大,流入河流的含沙量增多。亚马孙河下游河口呈喇叭状,潮汐作用显著。大西洋潮汐逆流而上时,携带的泥沙可能因水流速度减缓而沉积,但近年来河口地形变化(如河道拓宽)可能增强了潮汐对河床的冲刷作用,间接增加输沙量。

人文原因:当地对雨林的开发,森林砍伐导致雨林破坏,地表植被覆盖减少,地表裸露,雨水直接冲刷表层土壤。巴西等国家在雨林保护政策执行上的不足,使得非法伐木和土地侵占屡禁不止。缺乏有效的流域综合治理措施,导致水土流失问题难以遏制。

(6)遥感:遥感的传感器对地物的感知主要是大范围粗略的反馈,无法对动态、细小物体的精确感知。不同卫星使用的传感器类型和精度各不相同,导致采集的数据在几何畸变和地理定位上存在差异。例如,光学影像和雷达数据在成像原理上有显著区别,前者依赖于可见光反射,后者通过微波反射,这使得它们在地形和地物的表现形式上存在巨大差异。

其他:①大气干扰误差:电磁波在穿过大气层时,会受到大气中气体、气溶胶和云层等的影响,导致电磁波发生散射、吸收和折射等现象,从而影响遥感数据的准确性。

②水面的折射与反射:水面的折射和反射使得悬浮泥沙与实际出现偏差,从而导致微波反射成像形成偏差。

③地形误差:在遥感图像中,由于地形的高低起伏,会导致影像产生几何变形,如像元位移、旋转和缩放等。这些变形会影响遥感数据的解译和应用。

④传感器搭载的遥感平台不符:如采用航天遥感和航空遥感可能导致数据出现偏差。

【点评】本大题以河流含沙量为材料设置试题,涉及流水侵蚀、河流水源补给、影响河流含沙量的因素、遥感的应用等相关内容,考查学生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识、描述和阐述地理事物的能力,体现综合思维、区域认知学科素养。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

高考地理一轮复习 自然灾害和自然环境的整体性和差异性

一.选择题(共2小题)

榆林市位于鄂尔多斯高原毛乌素沙地南缘。图为该城市中心城区时空演变图,图中黑色部分为建设用地。完成1﹣1题。

1.在水库管理过程中,可运用( )

A.全球定位系统测量水库蒸发量

B.遥感分析水库微生物含量

C.北斗卫星导航系统获取水库容量

D.地理信息系统评估水库水质

坐落于地堑谷地一侧的某山脉是开展地理研学活动的理想场所。某学校组织学生从山脚下的P地(34°8′20″N,107°52′53″E)登山开展考察。图为学生绘制的山地垂直自然带简图。完成2﹣2题。

2.学生在考察过程中拍摄的植被景观照片与垂直自然带对应正确的是( )

A.甲①乙②丙③丁④ B.甲④乙①丙②丁③

C.甲④乙③丙②丁① D.甲④乙②丙①丁③

二.解答题(共1小题)

3.(2025 上海)河流含沙量

材料一:悬浮泥沙浓度是指单位体积河水中所含悬浮泥沙的质量。受大气降水、土壤侵蚀,大坝建设以及气候变化等因素共同影响。

材料二:科研人员利用1985年至2020年期间的卫星图像,研究出全球河流通道和陆地—海洋沉积物通量中悬浮沉积物浓度变化规律,发现全球67.8%的河流悬浮泥沙浓度出现显著变化。其中43.4%的河流呈现增加趋势,24.4%的河流呈现减少趋势。最大的悬浮泥沙浓度增长出现在南美洲,仅亚马孙河就占全球沉积物通量总增长的25%。图为1985年至2020年全球河流悬浮泥沙浓度变化趋势图。

材料三:河流悬浮泥沙浓度在时间和空间方面表现出较大差异。图为某一河流水沙季节变化图。

(1)在下列岩石中,受流水作用最易发生侵蚀的是 (A.页岩B.花岗岩C.片麻岩D.石英岩);当河道由窄变宽时,河流的输沙量 (A.增大B.减小)。

(2)如图,该河流5月径流量大,原因是 补给(A.降水B.冰川融水C.积雪融水),8月径流量更大,原因是 补给(A.降水B.冰川融水C.积雪融水),该河流可能位于 (A.甲B.乙C.丙D.丁),分析该河流5月悬浮泥沙含量高的原因。

(3)对于一条河流,当河流悬浮泥沙量上升,河流会 。(不定项)

A.河谷后退减缓

B.河漫滩面积增大

C.河口三角洲发育减弱

(4)长江上游含沙量上升,下游含沙量下降,揭示出在同一河流的不同河段空间异质性,可能的原因是 。(单选)

①上游植树造林

②上游建堤坝

③下游退耕还湖

④下游建护岸工程

A.①②③

B.①③④

C.②③④

D.①②④

(5)经监测,亚马孙河输沙量近年来逐年递增,请分析原因。

(6)科研人员通过遥感技术探究河流悬浮泥沙浓度量,测得数据与实际数据有比较大的差异,请你推测具体原因。

遥感:

其他:

高考地理一轮复习 自然灾害和自然环境的整体性和差异性

参考答案与试题解析

一.选择题(共2小题)

榆林市位于鄂尔多斯高原毛乌素沙地南缘。图为该城市中心城区时空演变图,图中黑色部分为建设用地。完成1﹣1题。

1.在水库管理过程中,可运用( )

A.全球定位系统测量水库蒸发量

B.遥感分析水库微生物含量

C.北斗卫星导航系统获取水库容量

D.地理信息系统评估水库水质

【分析】地理信息技术的应用的领域主要表现为:遥感在资源普查、环境和灾害监测中的应用(可对农作物进行估产、有助于防灾减灾);全球定位系统在定位导航中的应用(主要用于位置方面的定位和导航);地理信息系统在城市管理中的功能(用于城市的信息管理与服务、交通道路管理、环境管理以及城市规划、防灾减灾等)。

【解答】解:全球定位系统(GPS)主要用于定位、导航,无法测量水库蒸发量,A错误。

遥感(RS)主要用于获取地表物体的电磁波信息,可监测水库面积等,但不能分析水库微生物含量,B错误。

北斗卫星导航系统功能类似GPS,主要用于定位导航,不能获取水库容量,C错误。

地理信息系统(GIS)可对地理数据进行分析、处理、评估,能运用相关水质数据评估水库水质,D正确。

故选:D。

【点评】本题难度适中,属于基础题,主要考查了地理信息技术的相关知识,解题的关键是从题中获取信息并调用相关知识进行解答。

坐落于地堑谷地一侧的某山脉是开展地理研学活动的理想场所。某学校组织学生从山脚下的P地(34°8′20″N,107°52′53″E)登山开展考察。图为学生绘制的山地垂直自然带简图。完成2﹣2题。

2.学生在考察过程中拍摄的植被景观照片与垂直自然带对应正确的是( )

A.甲①乙②丙③丁④ B.甲④乙①丙②丁③

C.甲④乙③丙②丁① D.甲④乙②丙①丁③

【分析】植被分布与环境关系密切,主要受气候(光照、热量、水分、盛行风向)、地形(海拔的影响、坡向的影响、坡度的影响)、土壤(土壤水分、肥力、通透性、热量等)等因素的影响。

【解答】解:当地位于34°8'20“N,107°52'53“E,据所学知识可知该地位于秦岭附近。秦岭山脉山脚下的P地是在地堑谷地附近,对应④(谷地)附近,据图片信息所示②应为落叶阔叶林,①应为针叶林,③应为高山灌丛草甸带,相对而言②落叶阔叶林对应的水热条件优于③针叶林,而针叶林的水热条件优于高山灌丛草甸,依据山地垂直地带分异规律,随海拔高度上升,水热条件递减,所以乙对应②,丙对应①,丁对应③。综上分析,D正确,ABC错误。

故选:D。

【点评】本题难度适中,属于基础题,主要考查了植被的相关知识,解题的关键是从题中获取信息并调用相关知识进行解答。

二.解答题(共1小题)

3.(2025 上海)河流含沙量

材料一:悬浮泥沙浓度是指单位体积河水中所含悬浮泥沙的质量。受大气降水、土壤侵蚀,大坝建设以及气候变化等因素共同影响。

材料二:科研人员利用1985年至2020年期间的卫星图像,研究出全球河流通道和陆地—海洋沉积物通量中悬浮沉积物浓度变化规律,发现全球67.8%的河流悬浮泥沙浓度出现显著变化。其中43.4%的河流呈现增加趋势,24.4%的河流呈现减少趋势。最大的悬浮泥沙浓度增长出现在南美洲,仅亚马孙河就占全球沉积物通量总增长的25%。图为1985年至2020年全球河流悬浮泥沙浓度变化趋势图。

材料三:河流悬浮泥沙浓度在时间和空间方面表现出较大差异。图为某一河流水沙季节变化图。

(1)在下列岩石中,受流水作用最易发生侵蚀的是 A (A.页岩B.花岗岩C.片麻岩D.石英岩);当河道由窄变宽时,河流的输沙量 B (A.增大B.减小)。

(2)如图,该河流5月径流量大,原因是 C 补给(A.降水B.冰川融水C.积雪融水),8月径流量更大,原因是 A 补给(A.降水B.冰川融水C.积雪融水),该河流可能位于 A (A.甲B.乙C.丙D.丁),分析该河流5月悬浮泥沙含量高的原因。

(3)对于一条河流,当河流悬浮泥沙量上升,河流会 B 。(不定项)

A.河谷后退减缓

B.河漫滩面积增大

C.河口三角洲发育减弱

(4)长江上游含沙量上升,下游含沙量下降,揭示出在同一河流的不同河段空间异质性,可能的原因是 C 。(单选)

①上游植树造林

②上游建堤坝

③下游退耕还湖

④下游建护岸工程

A.①②③

B.①③④

C.②③④

D.①②④

(5)经监测,亚马孙河输沙量近年来逐年递增,请分析原因。

(6)科研人员通过遥感技术探究河流悬浮泥沙浓度量,测得数据与实际数据有比较大的差异,请你推测具体原因。

遥感: 遥感的传感器对地物的感知主要是大范围粗略的反馈,无法对动态、细小物体的精确感知。不同卫星使用的传感器类型和精度各不相同,导致采集的数据在几何畸变和地理定位上存在差异。例如,光学影像和雷达数据在成像原理上有显著区别,前者依赖于可见光反射,后者通过微波反射,这使得它们在地形和地物的表现形式上存在巨大差异。

其他: ①大气干扰误差:电磁波在穿过大气层时,会受到大气中气体、气溶胶和云层等的影响,导致电磁波发生散射、吸收和折射等现象,从而影响遥感数据的准确性。

②水面的折射与反射:水面的折射和反射使得悬浮泥沙与实际出现偏差,从而导致微波反射成像形成偏差。

③地形误差:在遥感图像中,由于地形的高低起伏,会导致影像产生几何变形,如像元位移、旋转和缩放等。这些变形会影响遥感数据的解译和应用。

④传感器搭载的遥感平台不符:如采用航天遥感和航空遥感可能导致数据出现偏差。

【分析】(1)从岩石物理特性(抗侵蚀能力 )和河道变化对水流速度、搬运能力的影响切入,判断流水作用与输沙量变化。

(2)结合水沙季节变化规律,判断径流补给类型;从植被覆盖、地表径流侵蚀角度,分析含沙量高的原因。

(3)从泥沙淤积对河床、水位、淹没面积的影响,推导输沙量上升的结果。

(4)从不同河段人类活动(植被、水利工程、河道开发 )对泥沙“产—输—沉”的影响,判断选项。

(5)从自然(气候、地形 ) 和人文(植被、政策、治理 ) 双维度分析输沙量增加的驱动因素。

(6)从遥感技术原理(传感器、成像 )和环境干扰(大气、水面、地形 )、平台差异角度,解释遥感数据与实际的偏差原因。

【解答】解:(1)页岩(A)属于沉积岩,岩性松软,抗侵蚀能力弱,受流水作用(侵蚀、搬运)最易发生侵蚀。页岩石灰岩(B)、片麻岩(C)、石英岩(D )岩性更坚硬,抗侵蚀能力强,故第一空选A。河道由窄变宽时,水流速度减慢(河道展宽,水流分散),搬运能力下降,输沙量减小(泥沙易沉积 )。故第二空选B。

(2)5月径流量大,结合“某河流水沙季节变化图”及选项,该河可能以积雪融水补给为主(5月气温回升,积雪融化),选C;8月径流量大,可能是降水补给(夏季降水集中),选A。该河5月积雪融水补给、8月降水补给,符合甲(A) 区域(如我国东北,春季积雪融水、夏季降水)的水文特征。5月含沙量高原因:5月地表植被覆盖率低(春季植被未完全恢复),积雪融水形成的地表径流对表土侵蚀强,泥沙被搬运入河,导致含沙量高。

(3)据材料“悬浮泥沙浓度指单位体积河水中悬浮泥沙的质量”可知,对于一条河流,当河流悬浮泥沙量上升,河流上游侵蚀会加剧,含沙量会增多,河谷因侵蚀增加,后退加速,A错误。

下游随流速减慢,河流沉积,河漫滩面积增大,河口三角洲面积增大,发育加强,B正确,C错误。

故选:B。

(4)长江上游流经高原山地,地势起伏较大,河流流速较快,上游植树造林可以涵养水源,减少水土流失,使河流含沙量减少,①错误。

上游建堤坝,堤坝建成后,可以拦水拦沙,使泥沙首先淤积在堤坝末端的河床上,随着时间推移,淤积向上游延伸,导致河流含沙量增加,②正确。

下游退耕还湖、建护岸工程,可以缓解水土流失,减少河流的含沙量,③④正确。

故选:C。

(5)根据材料信息及所学知识可知,全球变暖对亚马孙河流域气候产生显著影响,气候系统的紊乱使得极端天气事件发生频率上升,暴雨天气增多;暴雨具有强大的冲刷力,会对地表土壤进行强烈侵蚀;亚马孙河流域植被丰富,但在暴雨的持续冲击下,原本稳固的土壤结构被破坏,大量土壤颗粒被剥离,随着地表径流汇入河流,直接导致河流含沙量增多。亚马孙河下游河口呈喇叭状,这种特殊的地形为潮汐作用创造了良好条件,使得潮汐现象显著;传统上,大西洋潮汐逆流而上时,因水流速度减缓,携带的泥沙会在河口附近沉积;然而,近年来河口地形发生变化,如河道拓宽。河道拓宽后,潮汐水流的通道变宽,水流速度和力量增强,对河床的冲刷能力显著提升;原本沉积在河床上的泥沙被重新掀起,随着河流水流一同向下游输送,间接增加了河流的输沙量。当地对雨林的开发活动,如大规模的森林砍伐,直接导致雨林面积锐减;森林植被具有保持水土的重要功能,其庞大的根系能够固着土壤,减少雨水对土壤的直接冲刷;茂密的树冠可以截留雨水,减缓雨水落地的速度和冲击力,降低土壤侵蚀的风险;当雨林遭到破坏后,地表植被覆盖减少,大量土壤直接暴露在雨水之下,失去了植被的保护,雨水能够毫无阻碍地冲刷表层土壤,使得土壤侵蚀加剧,大量泥沙进入河流,增加了河流的输沙量。巴西等国家在雨林保护政策执行方面存在明显不足,这使得非法伐木和土地侵占等破坏雨林的行为屡禁不止;由于缺乏有效的监管和严格的执法,违法者能够轻易逃避法律制裁,持续对雨林进行破坏;同时,流域内缺乏全面、系统的综合治理措施,没有从整体上统筹规划对水土流失问题的治理。在这种情况下,水土流失问题不断恶化,无法得到有效遏制,进一步导致河流输沙量逐年递增。

(6)遥感:从传感器感知精度与动态监测缺陷说明。遥感传感器的设计初衷是大面积、快速获取地表信息,其空间分辨率受卫星轨道高度、传感器孔径等因素限制,无法对动态、细小物体的精确感知。不同卫星传感器的成像原理、波段范围和辐射分辨率差异显著,导致数据几何与辐射特性不一致,如光学影像依赖地物对可见光/近红外的反射,易受光照条件(如阴影、太阳高度角)影响,且无法穿透云层;雷达数据通过微波反射成像,可全天候工作,但对表面粗糙度敏感,且存在几何畸变。

其他因素包括大气干扰误差、水面的折射与反射、地形误差、传感器搭载的遥感平台不符等方面:

①大气干扰误差:电磁波从地物表面至传感器的路径中,大气成分(如O2、CO2、H2O、气溶胶)会对特定波段产生选择性吸收(如水汽吸收红外波段)、散射(如瑞利散射使蓝光弥漫)和云层反射(光学遥感无法穿透厚云层)等影响导致数据缺失,从而影响遥感数据的准确性。

②水面的折射与反射:水体的折射与反射特性使得悬浮泥沙与实际出现偏差,微波对水面粗糙度敏感,从而导致微波反射成像形成偏差。

③地形误差:地形高低起伏会导致遥感影像产生几何失真,如像元位移、旋转和缩放等,可能掩盖地物细节,影响遥感数据的解译和应用。

④传感器搭载的遥感平台不符:传感器搭载平台的高度、稳定性和观测模式直接影响数据精度:航天遥感(如卫星):覆盖范围广(可达数千平方千米),但轨道高度固定(数百至数万千米),受地球曲率影响,边缘像元几何畸变较大;航空遥感(如无人机、飞机):高度低(数百米至数千米),分辨率高(可达厘米级),但受航迹稳定性、续航能力限制,大面积数据拼接易出现接缝误差;故采用不同遥感可能导致数据出现偏差。

故答案为:

(1)A;B

(2)C;A;A;5月地表植被覆盖率低,积雪融水导致表土侵蚀加剧,泥沙搬运作用强,流入河流的泥沙增多

(3)B

(4)C

(5)自然原因:全球变暖导致亚马孙河流域气候异常,极端天气增多,暴雨冲刷地表使得地表土壤侵蚀加大,流入河流的含沙量增多。亚马孙河下游河口呈喇叭状,潮汐作用显著。大西洋潮汐逆流而上时,携带的泥沙可能因水流速度减缓而沉积,但近年来河口地形变化(如河道拓宽)可能增强了潮汐对河床的冲刷作用,间接增加输沙量。

人文原因:当地对雨林的开发,森林砍伐导致雨林破坏,地表植被覆盖减少,地表裸露,雨水直接冲刷表层土壤。巴西等国家在雨林保护政策执行上的不足,使得非法伐木和土地侵占屡禁不止。缺乏有效的流域综合治理措施,导致水土流失问题难以遏制。

(6)遥感:遥感的传感器对地物的感知主要是大范围粗略的反馈,无法对动态、细小物体的精确感知。不同卫星使用的传感器类型和精度各不相同,导致采集的数据在几何畸变和地理定位上存在差异。例如,光学影像和雷达数据在成像原理上有显著区别,前者依赖于可见光反射,后者通过微波反射,这使得它们在地形和地物的表现形式上存在巨大差异。

其他:①大气干扰误差:电磁波在穿过大气层时,会受到大气中气体、气溶胶和云层等的影响,导致电磁波发生散射、吸收和折射等现象,从而影响遥感数据的准确性。

②水面的折射与反射:水面的折射和反射使得悬浮泥沙与实际出现偏差,从而导致微波反射成像形成偏差。

③地形误差:在遥感图像中,由于地形的高低起伏,会导致影像产生几何变形,如像元位移、旋转和缩放等。这些变形会影响遥感数据的解译和应用。

④传感器搭载的遥感平台不符:如采用航天遥感和航空遥感可能导致数据出现偏差。

【点评】本大题以河流含沙量为材料设置试题,涉及流水侵蚀、河流水源补给、影响河流含沙量的因素、遥感的应用等相关内容,考查学生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识、描述和阐述地理事物的能力,体现综合思维、区域认知学科素养。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录