七上6《散步》教学设计

图片预览

文档简介

《散步》教学设计

教学目标

1.通过设计朗读方案,有感情地诵读课文,把握全文感情基调。

2.品味词句,感受作品中的亲情美,进一步探究文本的语言美。

3.珍惜亲情、珍爱生命,传承尊老爱幼的中华传统美德。

4.设计模拟访谈环节,多角度理解文章内涵。

教学重点

把握全文感情基调。

教学难点

感受作品中的亲情美,多角度理解文章内涵。

教学过程

任务一:梳理要素,讲述散步故事

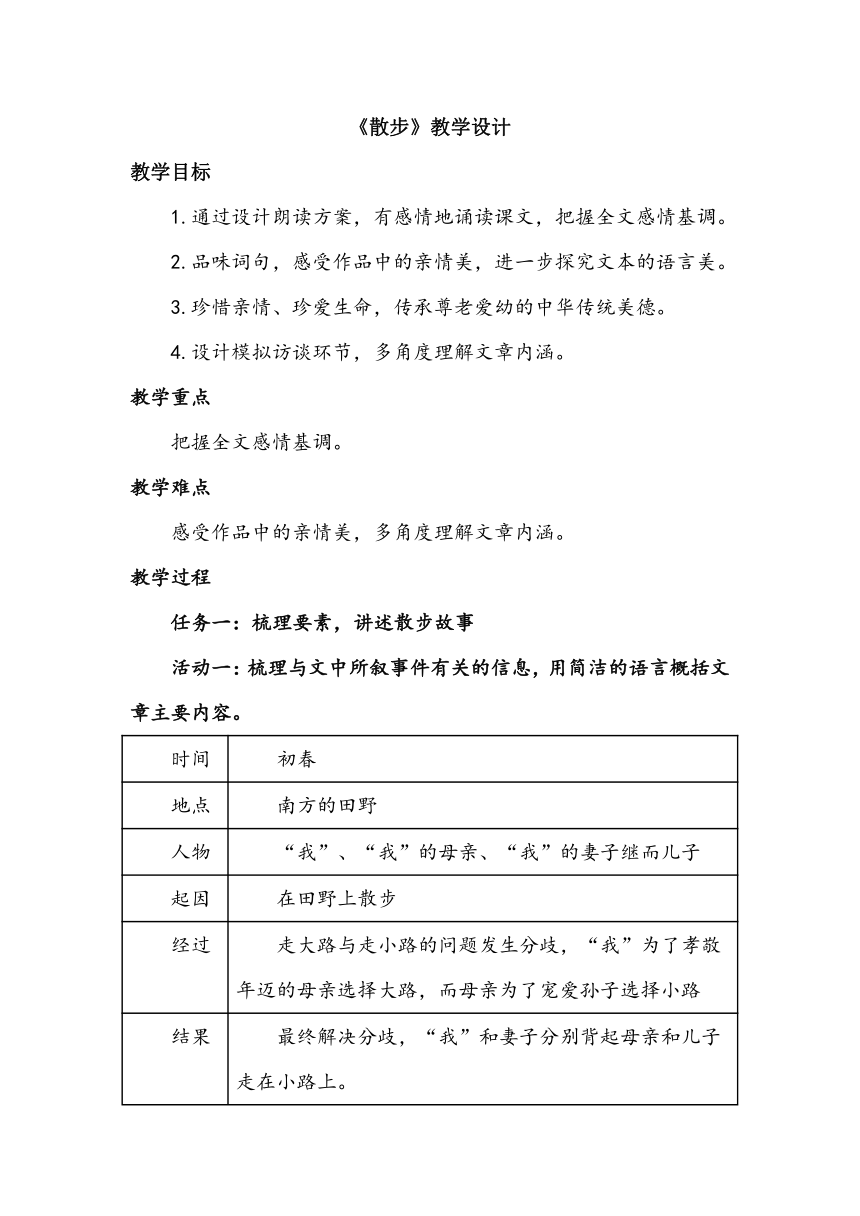

活动一:梳理与文中所叙事件有关的信息,用简洁的语言概括文章主要内容。

时间 初春

地点 南方的田野

人物 “我”、“我”的母亲、“我”的妻子继而儿子

起因 在田野上散步

经过 走大路与走小路的问题发生分歧,“我”为了孝敬年迈的母亲选择大路,而母亲为了宠爱孙子选择小路

结果 最终解决分歧,“我”和妻子分别背起母亲和儿子走在小路上。

初春,我们一家人在田野里散步。后来发生了走大路还是走小路的分歧,我决定走大路,母亲选择走小路,我们一家人稳稳地向前方走去。

活动二:课文的第一段概括了本文的主要事件,请与修改后的句子对比,体会“我”的分量。

①我们在田野敦步:我,我的母亲,我的妻子和儿子。

②我们在田野散步:我,母亲,妻子和儿子。

③我们在田野散步:母亲,我,妻子和儿子

作者在每一个人的称谓前都加了“我的”,不仅体现出我对这个家庭的重要性以及责任感,除此之外,他认为此处设置还体现了他们对“我”来说都很重要,家庭非常和睦。

请找出其余含“我的”句子,读出“我”的重要性及责任之大。

(1) 我的母亲又熬过了一个冬天。

(2) 我和母亲走在前面,我的妻子和儿子走在后面。

(3) 我的母亲要走大路,大路平顺;我的儿子要走小路,小路有意思……

(4) 我的母亲老了,她早已习惯听从她强壮的儿子;我的儿子还小,他还习惯听从他高大的父亲;妻子呢,在外面,她总是听我的。

(5) 我蹲下来,背起了我的母亲,妻子也蹲下来,背起了我们的儿子。(齐读)

过渡:正是因为家人在 “我” 心中如此重要,当 “走大路还是走小路” 的分歧出现时,“我” 才会陷入两难 —— 这不仅是路径的选择,更是责任的考验。

任务二:分析分歧,感受家庭氛围

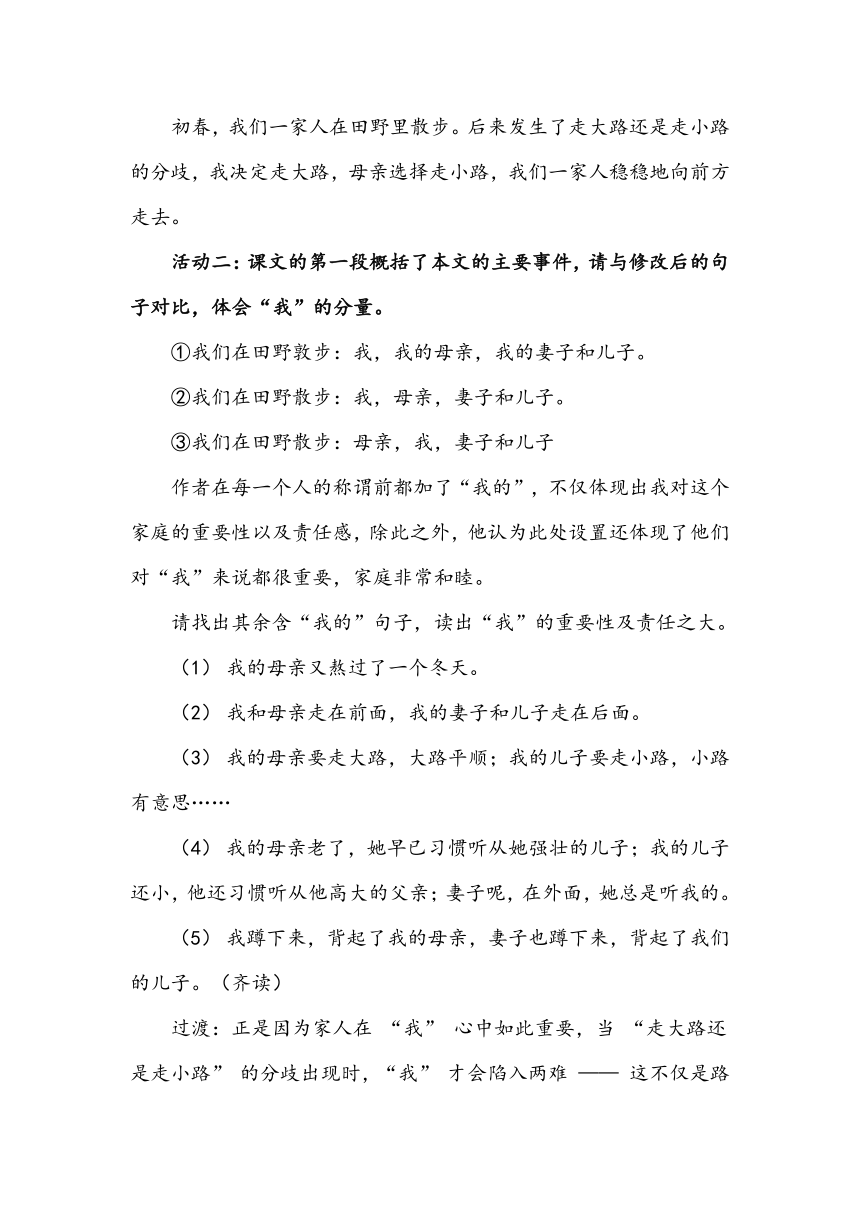

活动一:朗读第4-7段,用表格梳理分歧的核心信息。

人物 选择 理由 态度

母亲 小路 迁就孙儿(“小路有意思”) 商量、体谅

儿子 小路 小路有趣 天真期待

“我” 大路 母亲年迈(“大路平顺”) 犹豫、权衡

妻子 无明确表态 默契支持 “我” 温和顺

分歧:我的母亲要走大路,大路平顺;我的儿子要走小路,小路有意思……(为什么要用分号?)

上半句和下半句之间用分号隔开,使前后两个半句具有相同的分量和地位,从这种设置中我们可以感悟到每一位家庭成员在作者心目中具有的相同重要的地位。因为这种地位都是同等的,因此当母亲和儿子的选择出现差别的时候,作者才意识到自己是如此的左右为难。但是因为最终的决定权在作者手中,此时也让作者意识到自己身上重大的家庭责任感。

一霎时我感到了责任的重大,就像民族领袖在严重关头时那样。

“民族领袖”大词小用。民族领袖的决策会直接影响民族的发展,“我”处理不好母亲、妻子、儿子之间的分歧,会影响的是家庭的和谐,可见我那深深的家庭责任感,同时也表达了我对母亲、妻子、儿子浓浓的亲情。这样的大词小用,增加了文章的幽默感和生活情趣。

活动二:从分歧的解决中,你看到了一个怎样的家庭?请结合具体内容说明理由。(结合朗读)

母亲:“走小路” 显得比较果断,不容置疑,“还是”“吧”, 是商量的口吻,母亲虽然年迈了,但不倚老卖老,而是非常尊重儿子、媳妇,以商量的语气向儿子、儿媳建议“走小路”,其实是出于对孙儿的宠爱,对儿子的体谅,让我们感受这一家人互敬互爱。

母亲:疼爱孙儿,不固执己见(体现 “爱幼”);

“我”:既顾及母亲年迈,又尊重儿子意愿(体现 “尊老爱幼” 与担当);

妻子:与 “我” 默契配合,维护家庭和谐;

儿子:天真活泼,乐于听从家人。

总结:分歧的化解没有争执,只有 “体谅”—— 这是 “尊老爱幼” 的传统美德,更是 “互敬互爱” 的家庭温度。

任务三:品析语言,领悟生命意蕴

活动一:请结合以下链接材料,从多个角度探究作者的写作意图。

链接材料:莫怀戚在《二十年后说〈散步〉》中说到“别人问我《散步》是想表达尊老还是爱幼?我认真思考后的回答:看起来好像又尊老也爱幼,其实我真正想写的是生命。”

(一) 环境描写

这南方的初春的田野!大块儿小块儿的新绿随意地铺着,有的浓,有的淡;树枝上的嫩芽儿也密了;田里的冬水也咕咕地起着水泡儿……这一切都使人想着一样东西——生命。

景物描写。“铺”形象地写出了南方田野面积广大,绿意盎然的图景,“新绿”,这“嫩芽”,这“冬水”的“水泡”,表现了初春的美丽和不可遏制的生机,表现了对生命的高歌,对生命的礼赞。也有着“我”对于生命盛衰轮回的感悟,以及对母亲衰老残年的感喟。

母亲不愿意出来的原因,一是可能不愿意给儿子增加负担,影响儿子一家三口散步的雅兴;二是因为母 亲老了,身体不好,走远一点儿就觉得累。所以“我”说:“正因为如此,才应该多走走。” 这不仅仅是亲情的关怀,也是一种生命的关怀。

“生命”可以理解为作者希望身体羸弱的母亲在散步的过程中,可以从这充满生命力的景色中获得生命的力量。

她的眼睛顺小路望过去:那里有金色的菜花、两行整齐的桑树,尽头一口水波粼粼的鱼塘。

景物描写。描绘了一幅轻快明丽、充满生机、充满诗情画意的田园风光,衬托了母亲愉悦的心情,对生命的珍爱,对生活的热爱。也照应了上文的“小路有意思”。

对比朱自清《春》的描写

都是对初春景色进行描写,朱自清的《春》侧重于突出其明媚鲜妍。而《散步》中的初春景色却处处显现着旺盛的生命力和蓬勃的生机。通过对同样景物不同的侧重描写进行对比,引导学生对于生命主题的关注。

总结:景物描写的作用:

①(内容)环境上:交代故事发生的时间、地点/交代环境背景;渲染气氛/营造氛围/奠定基调;

②人物上:烘托人物心情/衬托人物形象/暗示人物命运;

③情节上:为下文情节作铺垫/为下文情节埋下伏笔/推动故事情节发展;

④主题上:暗示/深化主题。

(二)抒情议论句

但我和妻子都是慢慢地、稳稳地,走得很仔细,好像我背上的同她背上的加起来,就是整个世界。

“慢慢地”、“稳稳地”行走,“走得很仔细”表明“我”和妻子尊老爱幼,怕因闪失给孩子和老人带来伤害,可以看出中年人照顾一家老小、肩负家庭责任时的小心稳重。 “整个世界”的感受表现了人到中年的心情,亲人的平安、健康、快乐就是最大的心愿。这是文章的主旨所在,它暗示着中年人承受着扶老携幼的责任,对家庭有一种使命感,表现了中华民族“尊老爱幼”的传统美德。

祖孙三代人代表的每个生命阶段紧密相连,“母亲”是老年一代,代表生命即将终结的阶段,“儿子”是青少年一代,代表着生命的延续,而“我”和 “妻子”这一代人承接生命的开端与终结,是幼小生命与衰老生命的连接点,构成了生命整体,他们必须背起这种呵护与照顾的责任,这也是对生命的敬畏和珍惜。

链接资料1:在《〈散步〉的写作契机》中也提到“中年人是成熟的生命,肩负保护幼小的生命和衰老的生命的职责,其责任不言而喻。”

链接资料2:作者在《〈散步〉的写作契机》一文中也说:“从选材切入角度强化生命,淡化伦理,一是因为伦理说得已经太多,出新很难,二是‘生命之说’不但本质,而且人性与动物性的参照也出来了———人类不但保护幼小的生命,而且善待衰老的生命。”

这“生命”更多的包含着中年人对于衰老和幼小生命的保护和责任,这是一种“生命的责任”

(三)对称句式

我的母亲老了,她早已习惯听从她强壮的儿子;我的儿子还小,他还习惯听从他高大的父亲;妻子呢,在外面,她总是听我的。

小家伙突然叫起来:“前面也是妈妈和儿子,后面也是妈妈和儿子!”

她现在很听我的话,就像我小时候很听她的话一样。(这一句不仅仅反映了“我”与母亲之间的关系、状态,还暗含彼此力量的反转、依赖关系的换位,更在深层次上蕴含着人生无奈 、生命无力的慨叹。)

我的母亲要走大路,大路平顺;我的儿子要走小路,小路有意思……

到了一处,我蹲下来,背起了我的母亲,妻子也蹲下来,背起了我们的儿子(“我”从儿时坐在母亲的肩头到如今背扶着年迈的母亲,妻子在后面背着儿子的样子就是年幼时母亲背“我”的缩影,这是责任的交接,是使命的传递,更是一次隐晦但亘古永恒的生命意识的继承。)

总结:生命的轮回、关怀、热爱、传承……

思考:作者为什么要用这样的语言形式?

作者想要展示的和谐的家庭氛围,恰恰也通过具有音韵和谐之美的对称句式传达了出来,句式上的循环契合生命的轮回与更替,句式和文章主题的和谐统一,形式和内容之间的匠心关联,这便是作者巧妙的匠心所在。

总结:读懂文章主题的方法:抓抒情议论句、品特殊句式、析环境描写、联作者创作意图

活动二:文章题目为《散步》,如果换个角度另拟一个题目,你会以什么为题?联系整篇课文内容,说明理由。提示:拟题可从文章的细节、主旨、感彩等多角度出发 。

示例:《背上的世界》:“背母亲”“背儿子” 的动作,浓缩了家庭责任与生命传承,以 “小动作” 见 “大责任”。

①本文营造了一家人互敬互爱、互相谦让的和谐氛围。(爱、温暖、谦让、和谐)

②本文赞美了儿女对父母孝心的可贵,弘扬了中华民族尊老敬老的美德。(孝道、传承)

③本文表现了中年人在家庭中的特殊身份和担当。(担当、责任)

④本文旨在表达一种生命的感慨。(生命)

⑤本文蕴含着“人生无处不在选择”的感悟。(选择)

在此基础上引出以小见大:

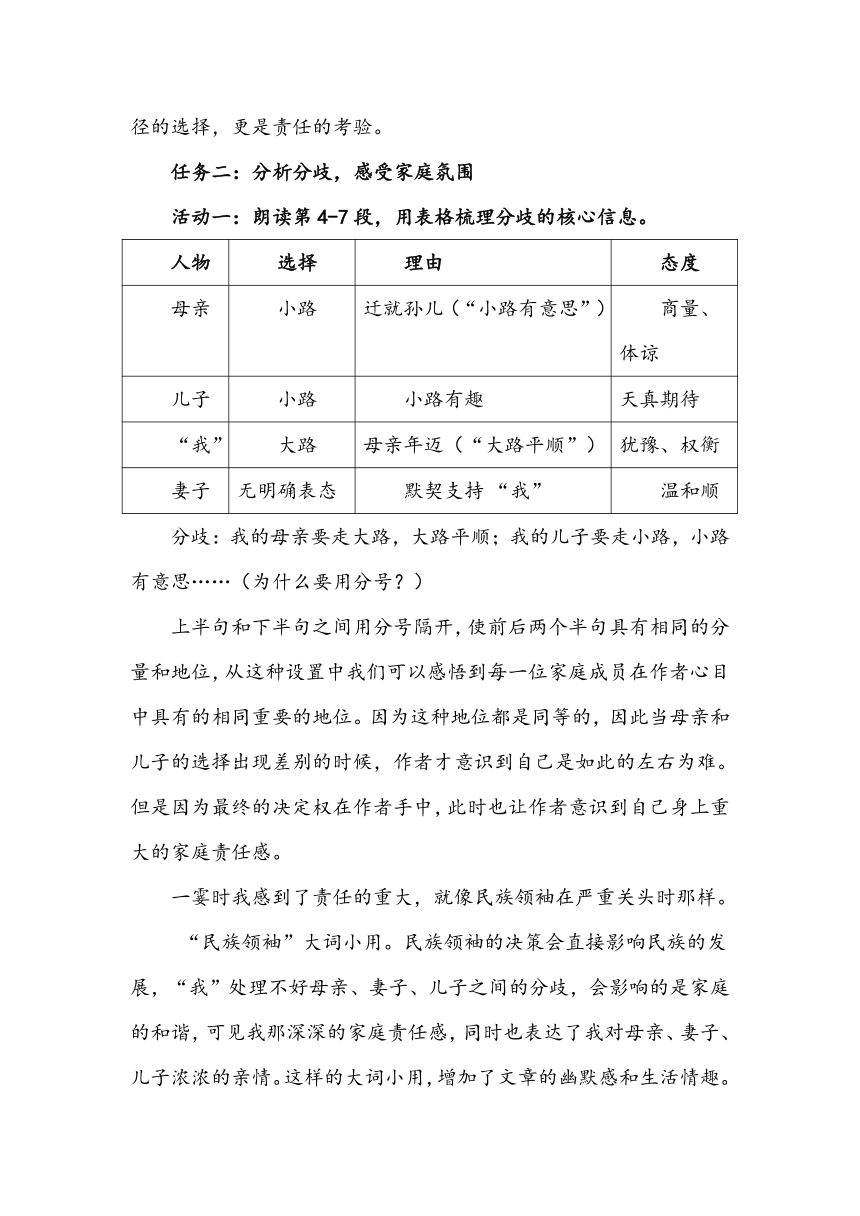

定义 是一种借助小细节、小人物或者小事件,来表达对背后更深层次主题思考的写作手法。

特点 从小处着笔,在大处用意。

类型 (1)叙“小事件”以见大。这类文章往往通过叙写生活中极其平凡的小事,深入浅出地阐述一个大的、引人深思的事例。

(2)描“小景物”来见大。描写寻常事物,但它的旨趣却很大,不少托物言志、寓理于物类文章,同样具有“其称文小而其指极大”的特点。

(3)写“小人物”而见大。这里的“小人物”指社会上极其平凡的人。但是却通过小人物的描写,揭示其闪光性格,显示其伟大人格折射出底层人民的光芒,从而起到激励、感化读者的大作用。

思考:《散步》写了哪些“小”,其中又蕴含着怎样的“大”呢?

小 大

小事件:一家人散步 责任、亲情、生命

小人物:“我,我的母亲,我的妻子和儿子 生命的轮回

小景物:初春田野上的景色 象征着自然和生命的更替循环

【拓展阅读】

《秋天的怀念》与《散步》两篇文章出自七上同一个单元,分析两文在主题和感情基调上的相似点和不同之处。

示例:在主题上两篇文章都是讲亲情的,都是讲发生在父母和孩子身上故事。

在感情基调上,《秋天的怀念》是悲痛的、伤感的,儿子对母亲充满遗憾和怀念之情。而《散步》则是营造了温馨的氛围,展现出一幅其乐融融的画面。

教学目标

1.通过设计朗读方案,有感情地诵读课文,把握全文感情基调。

2.品味词句,感受作品中的亲情美,进一步探究文本的语言美。

3.珍惜亲情、珍爱生命,传承尊老爱幼的中华传统美德。

4.设计模拟访谈环节,多角度理解文章内涵。

教学重点

把握全文感情基调。

教学难点

感受作品中的亲情美,多角度理解文章内涵。

教学过程

任务一:梳理要素,讲述散步故事

活动一:梳理与文中所叙事件有关的信息,用简洁的语言概括文章主要内容。

时间 初春

地点 南方的田野

人物 “我”、“我”的母亲、“我”的妻子继而儿子

起因 在田野上散步

经过 走大路与走小路的问题发生分歧,“我”为了孝敬年迈的母亲选择大路,而母亲为了宠爱孙子选择小路

结果 最终解决分歧,“我”和妻子分别背起母亲和儿子走在小路上。

初春,我们一家人在田野里散步。后来发生了走大路还是走小路的分歧,我决定走大路,母亲选择走小路,我们一家人稳稳地向前方走去。

活动二:课文的第一段概括了本文的主要事件,请与修改后的句子对比,体会“我”的分量。

①我们在田野敦步:我,我的母亲,我的妻子和儿子。

②我们在田野散步:我,母亲,妻子和儿子。

③我们在田野散步:母亲,我,妻子和儿子

作者在每一个人的称谓前都加了“我的”,不仅体现出我对这个家庭的重要性以及责任感,除此之外,他认为此处设置还体现了他们对“我”来说都很重要,家庭非常和睦。

请找出其余含“我的”句子,读出“我”的重要性及责任之大。

(1) 我的母亲又熬过了一个冬天。

(2) 我和母亲走在前面,我的妻子和儿子走在后面。

(3) 我的母亲要走大路,大路平顺;我的儿子要走小路,小路有意思……

(4) 我的母亲老了,她早已习惯听从她强壮的儿子;我的儿子还小,他还习惯听从他高大的父亲;妻子呢,在外面,她总是听我的。

(5) 我蹲下来,背起了我的母亲,妻子也蹲下来,背起了我们的儿子。(齐读)

过渡:正是因为家人在 “我” 心中如此重要,当 “走大路还是走小路” 的分歧出现时,“我” 才会陷入两难 —— 这不仅是路径的选择,更是责任的考验。

任务二:分析分歧,感受家庭氛围

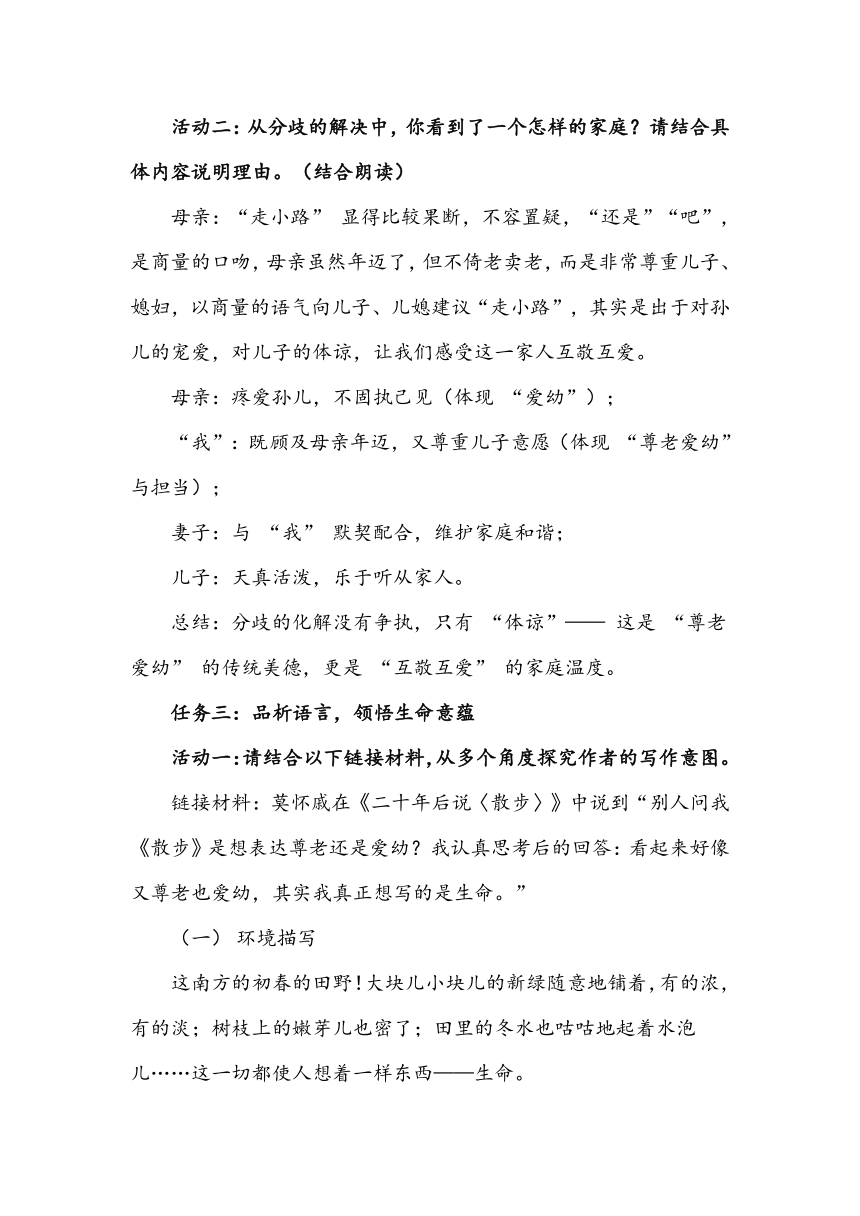

活动一:朗读第4-7段,用表格梳理分歧的核心信息。

人物 选择 理由 态度

母亲 小路 迁就孙儿(“小路有意思”) 商量、体谅

儿子 小路 小路有趣 天真期待

“我” 大路 母亲年迈(“大路平顺”) 犹豫、权衡

妻子 无明确表态 默契支持 “我” 温和顺

分歧:我的母亲要走大路,大路平顺;我的儿子要走小路,小路有意思……(为什么要用分号?)

上半句和下半句之间用分号隔开,使前后两个半句具有相同的分量和地位,从这种设置中我们可以感悟到每一位家庭成员在作者心目中具有的相同重要的地位。因为这种地位都是同等的,因此当母亲和儿子的选择出现差别的时候,作者才意识到自己是如此的左右为难。但是因为最终的决定权在作者手中,此时也让作者意识到自己身上重大的家庭责任感。

一霎时我感到了责任的重大,就像民族领袖在严重关头时那样。

“民族领袖”大词小用。民族领袖的决策会直接影响民族的发展,“我”处理不好母亲、妻子、儿子之间的分歧,会影响的是家庭的和谐,可见我那深深的家庭责任感,同时也表达了我对母亲、妻子、儿子浓浓的亲情。这样的大词小用,增加了文章的幽默感和生活情趣。

活动二:从分歧的解决中,你看到了一个怎样的家庭?请结合具体内容说明理由。(结合朗读)

母亲:“走小路” 显得比较果断,不容置疑,“还是”“吧”, 是商量的口吻,母亲虽然年迈了,但不倚老卖老,而是非常尊重儿子、媳妇,以商量的语气向儿子、儿媳建议“走小路”,其实是出于对孙儿的宠爱,对儿子的体谅,让我们感受这一家人互敬互爱。

母亲:疼爱孙儿,不固执己见(体现 “爱幼”);

“我”:既顾及母亲年迈,又尊重儿子意愿(体现 “尊老爱幼” 与担当);

妻子:与 “我” 默契配合,维护家庭和谐;

儿子:天真活泼,乐于听从家人。

总结:分歧的化解没有争执,只有 “体谅”—— 这是 “尊老爱幼” 的传统美德,更是 “互敬互爱” 的家庭温度。

任务三:品析语言,领悟生命意蕴

活动一:请结合以下链接材料,从多个角度探究作者的写作意图。

链接材料:莫怀戚在《二十年后说〈散步〉》中说到“别人问我《散步》是想表达尊老还是爱幼?我认真思考后的回答:看起来好像又尊老也爱幼,其实我真正想写的是生命。”

(一) 环境描写

这南方的初春的田野!大块儿小块儿的新绿随意地铺着,有的浓,有的淡;树枝上的嫩芽儿也密了;田里的冬水也咕咕地起着水泡儿……这一切都使人想着一样东西——生命。

景物描写。“铺”形象地写出了南方田野面积广大,绿意盎然的图景,“新绿”,这“嫩芽”,这“冬水”的“水泡”,表现了初春的美丽和不可遏制的生机,表现了对生命的高歌,对生命的礼赞。也有着“我”对于生命盛衰轮回的感悟,以及对母亲衰老残年的感喟。

母亲不愿意出来的原因,一是可能不愿意给儿子增加负担,影响儿子一家三口散步的雅兴;二是因为母 亲老了,身体不好,走远一点儿就觉得累。所以“我”说:“正因为如此,才应该多走走。” 这不仅仅是亲情的关怀,也是一种生命的关怀。

“生命”可以理解为作者希望身体羸弱的母亲在散步的过程中,可以从这充满生命力的景色中获得生命的力量。

她的眼睛顺小路望过去:那里有金色的菜花、两行整齐的桑树,尽头一口水波粼粼的鱼塘。

景物描写。描绘了一幅轻快明丽、充满生机、充满诗情画意的田园风光,衬托了母亲愉悦的心情,对生命的珍爱,对生活的热爱。也照应了上文的“小路有意思”。

对比朱自清《春》的描写

都是对初春景色进行描写,朱自清的《春》侧重于突出其明媚鲜妍。而《散步》中的初春景色却处处显现着旺盛的生命力和蓬勃的生机。通过对同样景物不同的侧重描写进行对比,引导学生对于生命主题的关注。

总结:景物描写的作用:

①(内容)环境上:交代故事发生的时间、地点/交代环境背景;渲染气氛/营造氛围/奠定基调;

②人物上:烘托人物心情/衬托人物形象/暗示人物命运;

③情节上:为下文情节作铺垫/为下文情节埋下伏笔/推动故事情节发展;

④主题上:暗示/深化主题。

(二)抒情议论句

但我和妻子都是慢慢地、稳稳地,走得很仔细,好像我背上的同她背上的加起来,就是整个世界。

“慢慢地”、“稳稳地”行走,“走得很仔细”表明“我”和妻子尊老爱幼,怕因闪失给孩子和老人带来伤害,可以看出中年人照顾一家老小、肩负家庭责任时的小心稳重。 “整个世界”的感受表现了人到中年的心情,亲人的平安、健康、快乐就是最大的心愿。这是文章的主旨所在,它暗示着中年人承受着扶老携幼的责任,对家庭有一种使命感,表现了中华民族“尊老爱幼”的传统美德。

祖孙三代人代表的每个生命阶段紧密相连,“母亲”是老年一代,代表生命即将终结的阶段,“儿子”是青少年一代,代表着生命的延续,而“我”和 “妻子”这一代人承接生命的开端与终结,是幼小生命与衰老生命的连接点,构成了生命整体,他们必须背起这种呵护与照顾的责任,这也是对生命的敬畏和珍惜。

链接资料1:在《〈散步〉的写作契机》中也提到“中年人是成熟的生命,肩负保护幼小的生命和衰老的生命的职责,其责任不言而喻。”

链接资料2:作者在《〈散步〉的写作契机》一文中也说:“从选材切入角度强化生命,淡化伦理,一是因为伦理说得已经太多,出新很难,二是‘生命之说’不但本质,而且人性与动物性的参照也出来了———人类不但保护幼小的生命,而且善待衰老的生命。”

这“生命”更多的包含着中年人对于衰老和幼小生命的保护和责任,这是一种“生命的责任”

(三)对称句式

我的母亲老了,她早已习惯听从她强壮的儿子;我的儿子还小,他还习惯听从他高大的父亲;妻子呢,在外面,她总是听我的。

小家伙突然叫起来:“前面也是妈妈和儿子,后面也是妈妈和儿子!”

她现在很听我的话,就像我小时候很听她的话一样。(这一句不仅仅反映了“我”与母亲之间的关系、状态,还暗含彼此力量的反转、依赖关系的换位,更在深层次上蕴含着人生无奈 、生命无力的慨叹。)

我的母亲要走大路,大路平顺;我的儿子要走小路,小路有意思……

到了一处,我蹲下来,背起了我的母亲,妻子也蹲下来,背起了我们的儿子(“我”从儿时坐在母亲的肩头到如今背扶着年迈的母亲,妻子在后面背着儿子的样子就是年幼时母亲背“我”的缩影,这是责任的交接,是使命的传递,更是一次隐晦但亘古永恒的生命意识的继承。)

总结:生命的轮回、关怀、热爱、传承……

思考:作者为什么要用这样的语言形式?

作者想要展示的和谐的家庭氛围,恰恰也通过具有音韵和谐之美的对称句式传达了出来,句式上的循环契合生命的轮回与更替,句式和文章主题的和谐统一,形式和内容之间的匠心关联,这便是作者巧妙的匠心所在。

总结:读懂文章主题的方法:抓抒情议论句、品特殊句式、析环境描写、联作者创作意图

活动二:文章题目为《散步》,如果换个角度另拟一个题目,你会以什么为题?联系整篇课文内容,说明理由。提示:拟题可从文章的细节、主旨、感彩等多角度出发 。

示例:《背上的世界》:“背母亲”“背儿子” 的动作,浓缩了家庭责任与生命传承,以 “小动作” 见 “大责任”。

①本文营造了一家人互敬互爱、互相谦让的和谐氛围。(爱、温暖、谦让、和谐)

②本文赞美了儿女对父母孝心的可贵,弘扬了中华民族尊老敬老的美德。(孝道、传承)

③本文表现了中年人在家庭中的特殊身份和担当。(担当、责任)

④本文旨在表达一种生命的感慨。(生命)

⑤本文蕴含着“人生无处不在选择”的感悟。(选择)

在此基础上引出以小见大:

定义 是一种借助小细节、小人物或者小事件,来表达对背后更深层次主题思考的写作手法。

特点 从小处着笔,在大处用意。

类型 (1)叙“小事件”以见大。这类文章往往通过叙写生活中极其平凡的小事,深入浅出地阐述一个大的、引人深思的事例。

(2)描“小景物”来见大。描写寻常事物,但它的旨趣却很大,不少托物言志、寓理于物类文章,同样具有“其称文小而其指极大”的特点。

(3)写“小人物”而见大。这里的“小人物”指社会上极其平凡的人。但是却通过小人物的描写,揭示其闪光性格,显示其伟大人格折射出底层人民的光芒,从而起到激励、感化读者的大作用。

思考:《散步》写了哪些“小”,其中又蕴含着怎样的“大”呢?

小 大

小事件:一家人散步 责任、亲情、生命

小人物:“我,我的母亲,我的妻子和儿子 生命的轮回

小景物:初春田野上的景色 象征着自然和生命的更替循环

【拓展阅读】

《秋天的怀念》与《散步》两篇文章出自七上同一个单元,分析两文在主题和感情基调上的相似点和不同之处。

示例:在主题上两篇文章都是讲亲情的,都是讲发生在父母和孩子身上故事。

在感情基调上,《秋天的怀念》是悲痛的、伤感的,儿子对母亲充满遗憾和怀念之情。而《散步》则是营造了温馨的氛围,展现出一幅其乐融融的画面。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首