七上4古代诗歌四首《观沧海》《天净沙·秋思》对比阅读

文档属性

| 名称 | 七上4古代诗歌四首《观沧海》《天净沙·秋思》对比阅读 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 23.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《观沧海》《天净沙·秋思》对比阅读

核心素养目标

语言建构与运用:理解“澹澹”“竦峙”“昏鸦”等关键词,掌握诗词对比阅读的语言分析逻辑。

思维发展与提升:通过“沧海豪情”与“天涯愁思”的意象对比,培养辩证思维与归纳能力。

审美鉴赏与创造:赏析乐府诗(《观沧海》)的雄浑壮阔与元曲(《天净沙·秋思》)的凄苦凝练,体会不同文体的表达张力。

文化传承与理解:感受建安风骨的“慷慨壮志”与元人散曲的“悲秋情怀”,理解传统文化中“家国抱负”与“个体愁绪”的多元表达。

教学重难点

重点:

1.对比情感基调差异:《观沧海》“日月之行,若出其中”的壮志豪情 vs 《天净沙·秋思》“断肠人在天涯”的羁旅悲苦。

2.分析意象组合效果:“水何澹澹,山岛竦峙”的壮阔意象群 vs “枯藤老树昏鸦”的萧瑟意象叠加。

难点:

1.理解不同文体的表达特点:乐府诗的“直抒胸臆+写景咏志” vs 元曲的“意象叠加+以景喻情”。

2.掌握“主题—意象—情感—文体”的对比阅读路径,体会同一“写景”手法在不同情感表达中的差异。

教学过程

课前任务

思考:为什么要将这两首诗放到一起对比阅读?

同属 “秋” 的题材:均以秋天为背景,借秋景抒情;

体裁差异显著:一首是东汉乐府诗,一首是元代散曲,体现不同时代文学样式的表达特点;

情感反差强烈:一为壮志豪情,一为漂泊愁绪,展现 “秋” 作为情感载体的多元性。

导入:

朱自清笔下的春是 “刚落地的娃娃”,充满生机;老舍笔下的冬是 “温情的济南”,藏着眷恋。而 “秋”,在文学中却常是 “多面镜”:它可以是 “自古逢秋悲寂寥” 的萧瑟,也可以是 “我言秋日胜春朝” 的豪迈。今天,让我们透过曹操与马致远的文字,看看同一季节里,两位作者如何借秋景映照出截然不同的内心世界。

任务一:诵读解诗意

活动一:大声朗读诗歌,读准字音。

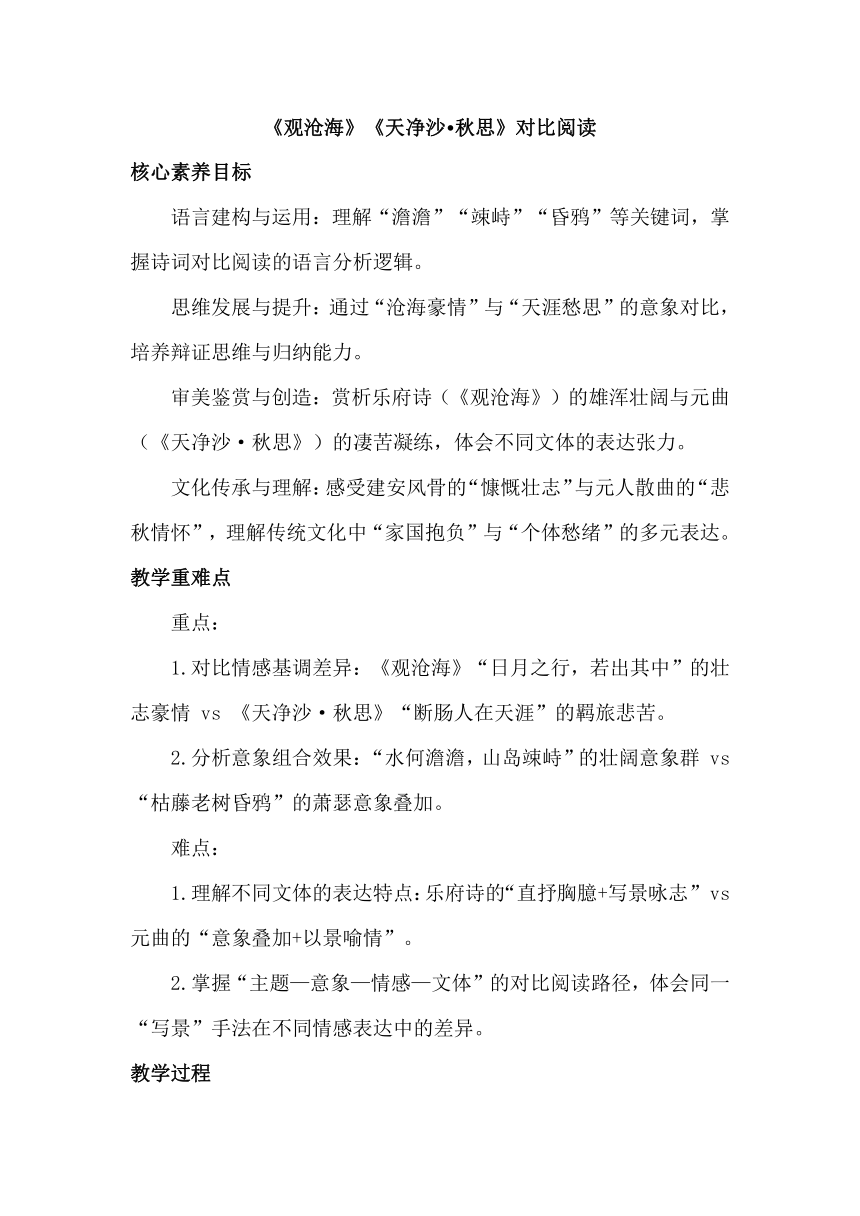

作品 体裁 特点

《观沧海》 东汉乐府诗 句式自由(以四言为主,兼用长短句),结尾 “幸甚至哉,歌以咏志” 为乐府套语,侧重 “咏志”。

《天净沙 秋思》 元代散曲(小令) 属 “天净沙” 曲牌,句式凝练(以七言、五言为主),以意象组合见长,语言通俗,侧重抒情写意。

活动二:再读诗歌,划分节奏,读出诗歌的音韵美。

活动三:结合注释,疏通文意,完成表格。

《观沧海》:曹操登临碣石,描绘大海吞吐日月的壮阔景象,抒发豪情。

《天净沙 秋思》:马致远以秋日萧瑟景物组合,刻画游子漂泊的孤寂。

任务二:品读赏秋景

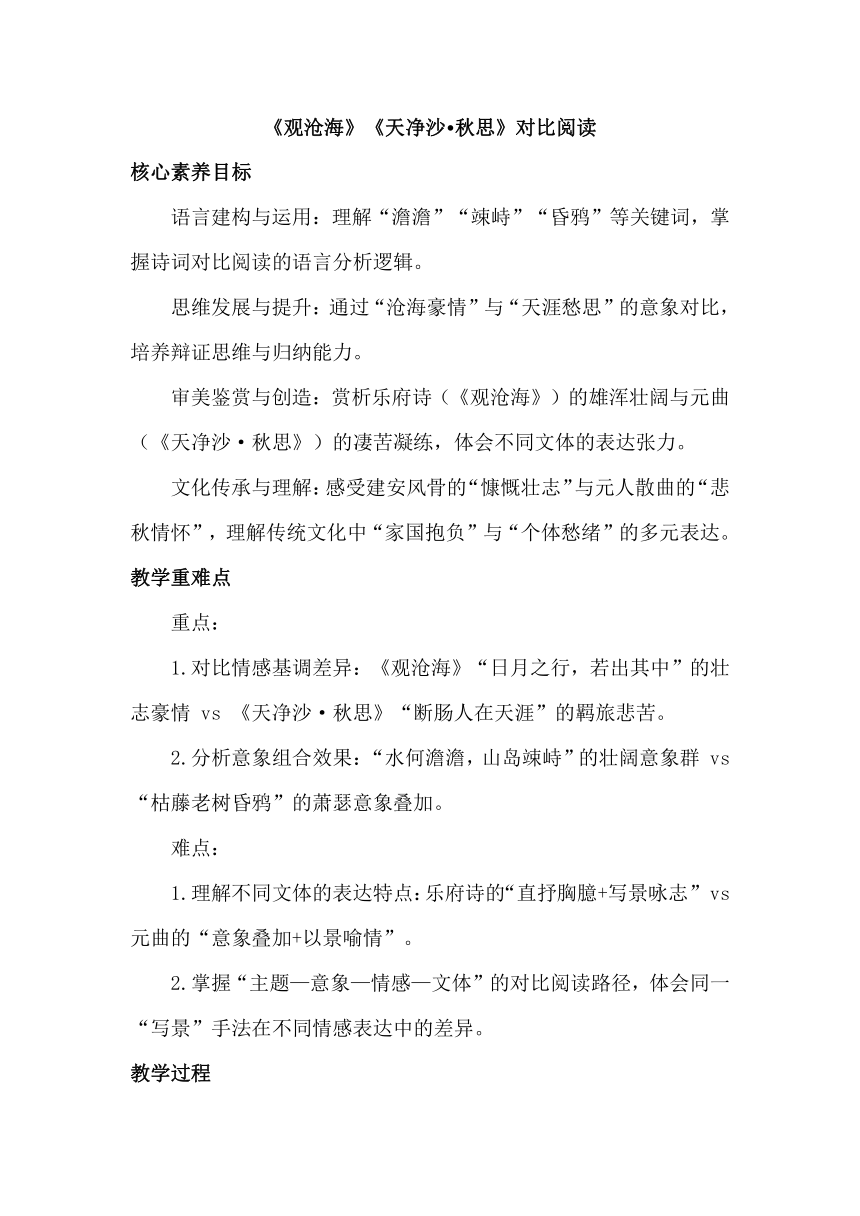

活动一:对比阅读,分别找出古诗中的景物,完成以下表格。

景物

《观沧海》 碣石、沧海、山岛、树木、百草、秋风、洪波、日月、星汉。

《天净沙·秋思》 枯藤、老树、昏鸦、小桥、流水、人家、古道、西风、瘦马、夕阳。

思考:两首诗中的景物呈现方式有何不同?(引出手法)

手法积累:意象叠加:又称为列锦,是将一个意象叠加在另一个意象之上。它可以创造意境,引发读者进行再创作的想象,从而更好地解读诗作。比如,“鸡声茅店月,人迹板桥霜”为历代传诵的名句,其中未用一个动词,只罗列了六个具体事物,这一连串的描述性意象叠加在一起,突出了秋季早行的特征,读者便能领悟到此诗含而不露的意境,以及游子在凌晨路上凄冷、寂寥的感受。

《观沧海》:以 “沧海” 为核心,由近及远(近景:山岛、草木;远景:洪波、日月星汉),动静结合(静态:山岛、树木;动态:洪波、日月运行),构建立体空间,凸显 “壮阔”。

《天净沙 秋思》:运用 “意象叠加”(列锦),将独立意象串联(如 “枯藤 + 老树 + 昏鸦”),无动词衔接,以画面拼贴营造萧瑟氛围,凸显 “孤寂”。

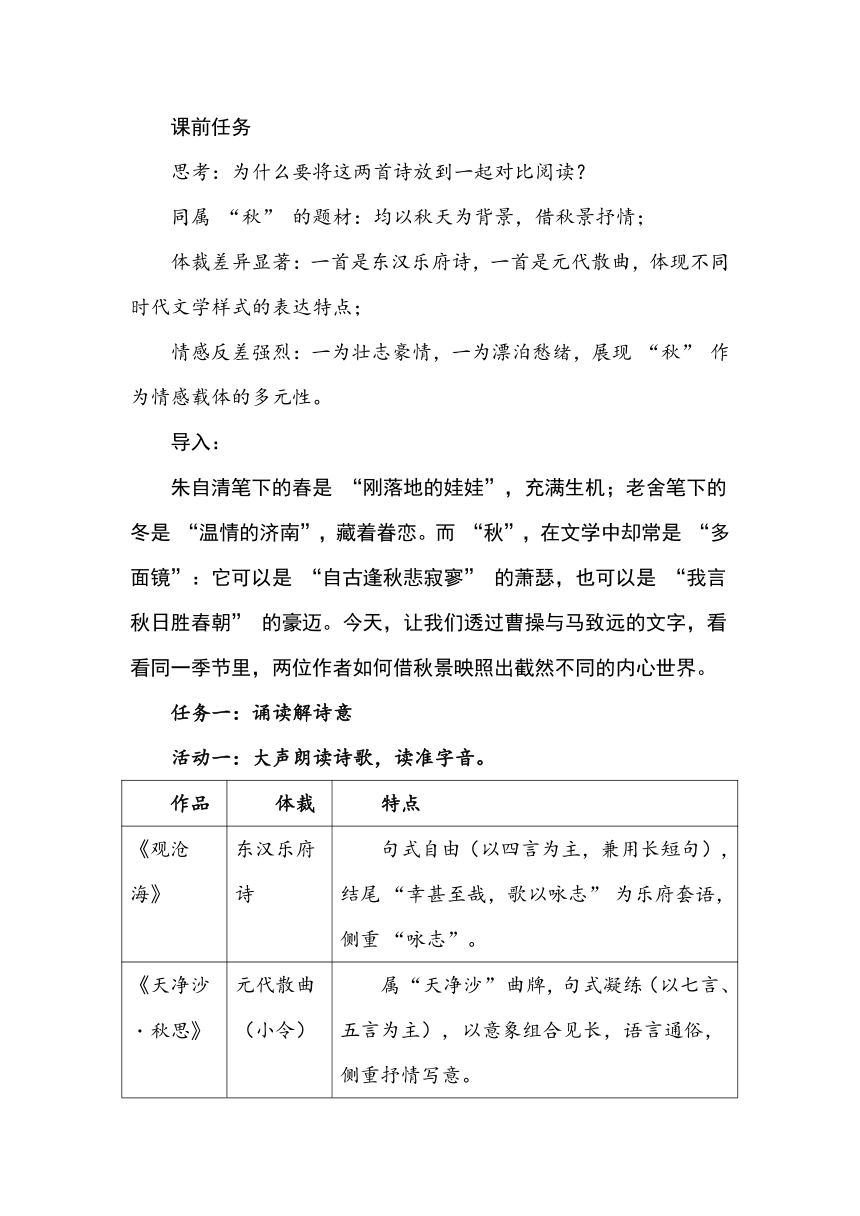

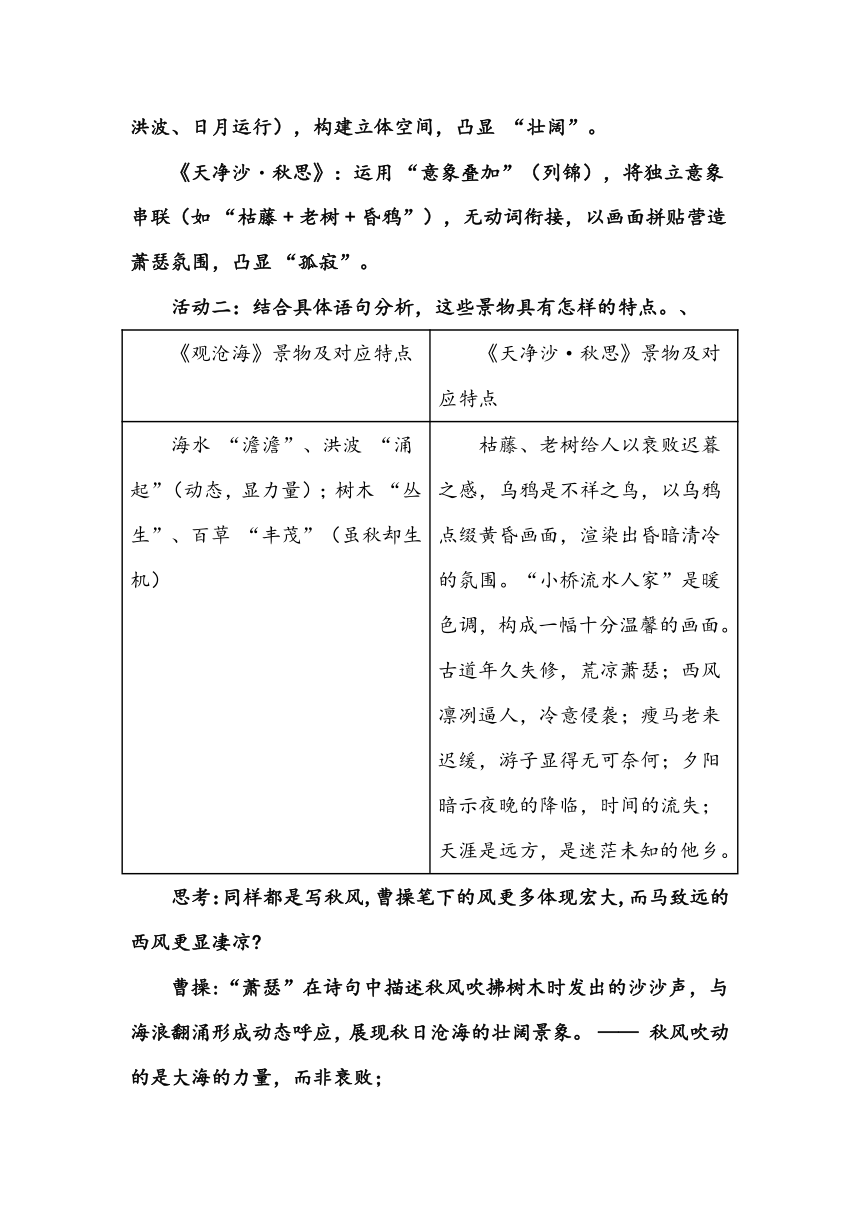

活动二:结合具体语句分析,这些景物具有怎样的特点。、

《观沧海》景物及对应特点 《天净沙·秋思》景物及对应特点

海水 “澹澹”、洪波 “涌起”(动态,显力量);树木 “丛生”、百草 “丰茂”(虽秋却生机) 枯藤、老树给人以衰败迟暮之感,乌鸦是不祥之鸟,以乌鸦点缀黄昏画面,渲染出昏暗清冷的氛围。“小桥流水人家”是暖色调,构成一幅十分温馨的画面。古道年久失修,荒凉萧瑟;西风凛冽逼人,冷意侵袭;瘦马老来迟缓,游子显得无可奈何;夕阳暗示夜晚的降临,时间的流失;天涯是远方,是迷茫未知的他乡。

思考:同样都是写秋风,曹操笔下的风更多体现宏大,而马致远的西风更显凄凉

曹操:“萧瑟”在诗句中描述秋风吹拂树木时发出的沙沙声,与海浪翻涌形成动态呼应,展现秋日沧海的壮阔景象。 —— 秋风吹动的是大海的力量,而非衰败;

马致远笔下 “古道西风瘦马”:西风与 “古道”“瘦马” 结合,凸显旅途的寒冷与艰辛,烘托游子的孤寂。 —— 秋风带来的是旅途的寒冷,而非生机。

结论:景物选择由作者的情感需求决定,“秋” 只是情感的载体,而非固定的情感符号。

活动三:两首诗如何通过手法强化情感?

《观沧海》的 虚实结合:实景(海水、山岛、洪波)与虚景(日月之行、星汉灿烂)结合,以大海 “吞吐宇宙” 的想象,夸张地展现其壮阔。

《天净沙·秋思》白描:以极简意象勾勒画面(如 “枯藤老树昏鸦”),不加修饰却意境全出;

以乐景衬哀情:“小桥流水人家” 本是温馨场景,却反衬游子 “无家可归” 的悲凉(王夫之《姜斋诗话》:“以乐景写哀,一倍增其哀乐”)。

任务三:想读悟秋情

活动一:请采用视角还原的方法,结合链接材料思考问题:

视角还原旨在通过观察诗歌意象,模仿诗人的视角还原写作现场,使读者更接近写作行为,最终达到理解诗歌的目的。

假如你是曹操,站在碣石山上,望着洪波与星汉,你会对自己说:“___________________”(示例:“这大海的壮阔,正如我一统天下的雄心!北方已定,南方可期!”)

假如你是马致远,骑在瘦马上,看着夕阳与人家,你会对自己说:“___________________”(示例:“这夕阳再美,也照不亮我回家的路,何处才是归宿?”)

链接资料1:《观沧海》创作于公元207年,彼时曹操带领大军征战乌桓,路经碣石山,登山观海时触景生情创作了此诗。乌桓是魏国东北方的大患,其曾经攻入幽州,俘虏十余万汉民。在同一时期,袁绍之子袁尚与乌桓首领勾结,对边境进行频繁侵扰,这也是曹操征战乌桓的主要原因。最终曹操在公元207年取得了这场战争的胜利,之后曹操后方得以巩固,大大提升了其一统中原的希望。

链接资料2:曹操《对酒》诗:对酒歌,太平时,吏不呼。王者贤且明,宰相股肱皆忠良。咸礼让,民无所争讼。三年耕有九年储,仓谷满盈。班白不负戴。雨泽如此,百谷用成。却走马,以粪其土田。爵公侯伯子男,咸爱其民,以黜陟幽明。子养有若父与兄。犯礼法,轻重随其刑。路无拾遗之私。囹圄空虚,冬节不断。人耄耋,皆得以寿终。恩泽广及草木昆虫。

链接材料3:关东有义士,兴兵讨群凶。初期会盟津,乃心在咸阳。军合力不齐,踌躇而雁行。势利使人争,嗣还自相戕。淮南弟称号,刻玺于北方。铠甲生虮虱,万姓以死亡。白骨露于野,千里无鸡鸣。生民百遗一,念之断人肠。——《蒿里行》

引导:面对大乱的东汉,曹操为我们勾勒出他美好的理想:君圣臣贤、讼狱不兴、五谷丰登、国富民足、路无拾遗、人人皆得寿终。然而残酷的社会现实却与之相反:官吏作威作福,主上昏庸无能;宰相大臣不忠不良,无股肱之效;刑法混乱无绪,民事纠纷激化;百姓食不裹腹,衣不蔽体;政府不惜民力,劳役无度,连头发花白的老人都未能幸免;任用官吏,不察善恶,苛榨百姓以为能;牢狱人满为患,地方官吏滥杀无辜以为功;兵连祸结,人命危浅,如是等等。诗人“忧世不治”,希望通过整治,能出现太平盛世。从这首诗中,我们不难读出诗人心中一直有一个魂牵梦绕的理想——为天下人创造一个 “太平盛世”,哪怕为此头破血流、献出生命也在所不惜。北方统一了,南方还会远吗?此时,登临碣石,以观沧海的曹操怎会没有想到?

进而引导赏析:日月之行,若出其中。星汉灿烂,若出其里。

引导:日月星辰的运行是宏大的宇宙现象,象征着永恒和不可动摇的规律,而沧海仿佛容纳了这些宇宙现象,展现了它的博大与无穷无尽。这种意象上的夸张不仅仅是在描绘自然的浩瀚与伟大,同时也暗示了诗人内心的理想与追求——曹操希望自己能够像这片大海一样,包容万物、掌控全局,最终实现统一天下的宏伟愿望。

链接资料4:马致远所生活的元代,是中国历史上少有的异族统治的时代,在蒙古贵族的统治下,科举取士时行时辍,汉族文人士大夫往往仕进无门,社会地位一落千丈,在当时甚至出现了“九儒十丐”的说法。而深受儒家文化影响的马致远,又不甘于躬耕垄亩、老死山林的生活。他的青年时代可以说是积极入世的,想要有一番现实的作为,然而二十年时间一晃而过,马致远却只谋得了一个江浙行省务官的卑微吏职,那种心灵的失意与落寞是不难想象的。

链接资料5:费孝通在《乡土中国》中说: “血缘是稳定的力量。在稳定的社会中,地缘不过是血缘的投影,不分离的。生于斯、死于斯,把人和地的因缘固定了。”这种固定不仅仅是因为人对土地的生存依赖,重要的是精神上对这片土地的依恋和皈依。离开故土就意味着和自己的血缘至亲、熟悉的社会网络剥离,就会产生强烈的思归意识。

引导:夕阳既笼罩着枯藤老树昏鸦,又笼罩着小桥流水人家,同时也淹没了古道西风瘦马。夕阳本来是无限美好的,然而“夕阳无限好,只是近黄昏”,紧随黄昏之后的将是浓重而又深沉的黑夜。因此,在时间上,夕阳加重了整首曲词“哀”的情感氛围。而一同被笼罩在夕阳之下的,除了前面的三组景物,还有一个流落在天涯的断肠人。他远离了家乡,远离了亲人,也没有同行的伙伴。就这样,在一个昏暗衰飒的环境中不断地走着,不知最终的归宿在何处,更不知这种孤独地行走何时才是个尽头。

进而赏析“夕阳西下,断肠人在天涯。”

《天净沙·秋思》中的那份暗淡,又何尝不是以马致远为代表的元代文人所处时代的一种象征,而作品当中那匹惹人怜爱的瘦马,又何尝没有马致远那种虽有满腹才华,却只能眼睁睁看着岁月蹉跎的空虚与伤感。而这一切的一切,最终凝聚成一份断肠的心绪,这种断肠恰恰是元代文人知识分子在当时社会环境下心灵的一场悲歌

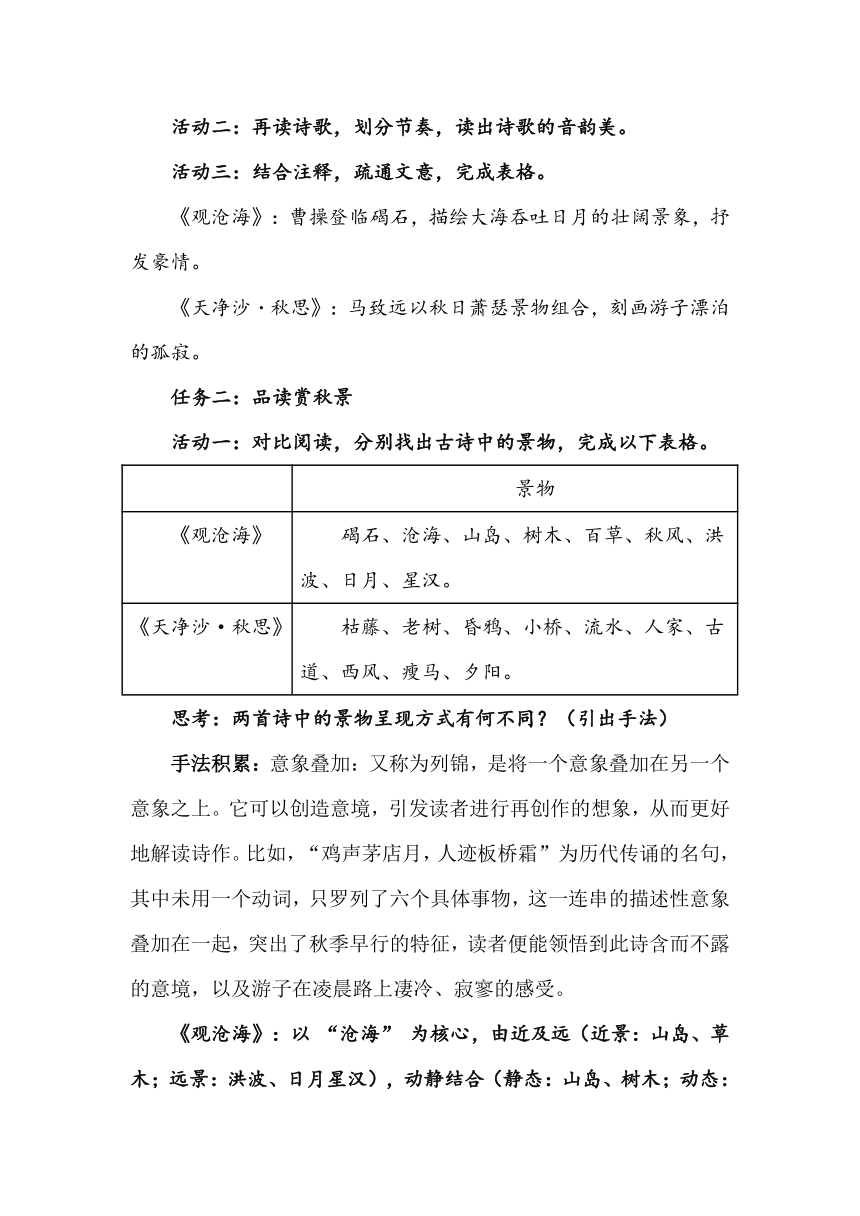

活动二:同样是写景抒怀,为何两位作者的情感差异如此之大?

作品 核心情感 作者身份与境遇 时代背景影响

《观沧海》 建功立业的豪情、统一天下的抱负 政治家、军事家,刚击败乌桓,巩固北方,正值人生巅峰 东汉末年乱世,曹操以 “平定天下” 为己任,胸怀 “太平盛世” 理想(见链接资料《对酒》)

《天净沙 秋思》 天涯漂泊的思乡之愁、孤寂凄凉 文人,元代科举废止,汉族文人仕途受阻,长期漂泊,地位低下(“九儒十丐”) 元代异族统治下,汉族文人失去上升通道,普遍感到压抑与迷茫

讨论:是 “景物决定情感” 还是 “情感选择景物”?

示例:曹操的豪情让他看到大海的 “吞吐日月”,而非秋风的萧瑟;马致远的孤寂让他聚焦 “枯藤老树”,而非秋日的生机。

结论:情感决定景物的 “滤镜”。曹操的豪情让他看见秋景的 “生机与壮阔”,马致远的孤寂让他聚焦秋景的 “萧瑟与衰败”。正如王国维所言:“一切景语皆情语”,景物是情感的载体,而情感是景物的灵魂。

总结诗歌鉴赏方法

①诵读诗歌,了解内容

②抓住景物,分析特点

③关键语句,探究手法

④知人论世,把握情感

核心素养目标

语言建构与运用:理解“澹澹”“竦峙”“昏鸦”等关键词,掌握诗词对比阅读的语言分析逻辑。

思维发展与提升:通过“沧海豪情”与“天涯愁思”的意象对比,培养辩证思维与归纳能力。

审美鉴赏与创造:赏析乐府诗(《观沧海》)的雄浑壮阔与元曲(《天净沙·秋思》)的凄苦凝练,体会不同文体的表达张力。

文化传承与理解:感受建安风骨的“慷慨壮志”与元人散曲的“悲秋情怀”,理解传统文化中“家国抱负”与“个体愁绪”的多元表达。

教学重难点

重点:

1.对比情感基调差异:《观沧海》“日月之行,若出其中”的壮志豪情 vs 《天净沙·秋思》“断肠人在天涯”的羁旅悲苦。

2.分析意象组合效果:“水何澹澹,山岛竦峙”的壮阔意象群 vs “枯藤老树昏鸦”的萧瑟意象叠加。

难点:

1.理解不同文体的表达特点:乐府诗的“直抒胸臆+写景咏志” vs 元曲的“意象叠加+以景喻情”。

2.掌握“主题—意象—情感—文体”的对比阅读路径,体会同一“写景”手法在不同情感表达中的差异。

教学过程

课前任务

思考:为什么要将这两首诗放到一起对比阅读?

同属 “秋” 的题材:均以秋天为背景,借秋景抒情;

体裁差异显著:一首是东汉乐府诗,一首是元代散曲,体现不同时代文学样式的表达特点;

情感反差强烈:一为壮志豪情,一为漂泊愁绪,展现 “秋” 作为情感载体的多元性。

导入:

朱自清笔下的春是 “刚落地的娃娃”,充满生机;老舍笔下的冬是 “温情的济南”,藏着眷恋。而 “秋”,在文学中却常是 “多面镜”:它可以是 “自古逢秋悲寂寥” 的萧瑟,也可以是 “我言秋日胜春朝” 的豪迈。今天,让我们透过曹操与马致远的文字,看看同一季节里,两位作者如何借秋景映照出截然不同的内心世界。

任务一:诵读解诗意

活动一:大声朗读诗歌,读准字音。

作品 体裁 特点

《观沧海》 东汉乐府诗 句式自由(以四言为主,兼用长短句),结尾 “幸甚至哉,歌以咏志” 为乐府套语,侧重 “咏志”。

《天净沙 秋思》 元代散曲(小令) 属 “天净沙” 曲牌,句式凝练(以七言、五言为主),以意象组合见长,语言通俗,侧重抒情写意。

活动二:再读诗歌,划分节奏,读出诗歌的音韵美。

活动三:结合注释,疏通文意,完成表格。

《观沧海》:曹操登临碣石,描绘大海吞吐日月的壮阔景象,抒发豪情。

《天净沙 秋思》:马致远以秋日萧瑟景物组合,刻画游子漂泊的孤寂。

任务二:品读赏秋景

活动一:对比阅读,分别找出古诗中的景物,完成以下表格。

景物

《观沧海》 碣石、沧海、山岛、树木、百草、秋风、洪波、日月、星汉。

《天净沙·秋思》 枯藤、老树、昏鸦、小桥、流水、人家、古道、西风、瘦马、夕阳。

思考:两首诗中的景物呈现方式有何不同?(引出手法)

手法积累:意象叠加:又称为列锦,是将一个意象叠加在另一个意象之上。它可以创造意境,引发读者进行再创作的想象,从而更好地解读诗作。比如,“鸡声茅店月,人迹板桥霜”为历代传诵的名句,其中未用一个动词,只罗列了六个具体事物,这一连串的描述性意象叠加在一起,突出了秋季早行的特征,读者便能领悟到此诗含而不露的意境,以及游子在凌晨路上凄冷、寂寥的感受。

《观沧海》:以 “沧海” 为核心,由近及远(近景:山岛、草木;远景:洪波、日月星汉),动静结合(静态:山岛、树木;动态:洪波、日月运行),构建立体空间,凸显 “壮阔”。

《天净沙 秋思》:运用 “意象叠加”(列锦),将独立意象串联(如 “枯藤 + 老树 + 昏鸦”),无动词衔接,以画面拼贴营造萧瑟氛围,凸显 “孤寂”。

活动二:结合具体语句分析,这些景物具有怎样的特点。、

《观沧海》景物及对应特点 《天净沙·秋思》景物及对应特点

海水 “澹澹”、洪波 “涌起”(动态,显力量);树木 “丛生”、百草 “丰茂”(虽秋却生机) 枯藤、老树给人以衰败迟暮之感,乌鸦是不祥之鸟,以乌鸦点缀黄昏画面,渲染出昏暗清冷的氛围。“小桥流水人家”是暖色调,构成一幅十分温馨的画面。古道年久失修,荒凉萧瑟;西风凛冽逼人,冷意侵袭;瘦马老来迟缓,游子显得无可奈何;夕阳暗示夜晚的降临,时间的流失;天涯是远方,是迷茫未知的他乡。

思考:同样都是写秋风,曹操笔下的风更多体现宏大,而马致远的西风更显凄凉

曹操:“萧瑟”在诗句中描述秋风吹拂树木时发出的沙沙声,与海浪翻涌形成动态呼应,展现秋日沧海的壮阔景象。 —— 秋风吹动的是大海的力量,而非衰败;

马致远笔下 “古道西风瘦马”:西风与 “古道”“瘦马” 结合,凸显旅途的寒冷与艰辛,烘托游子的孤寂。 —— 秋风带来的是旅途的寒冷,而非生机。

结论:景物选择由作者的情感需求决定,“秋” 只是情感的载体,而非固定的情感符号。

活动三:两首诗如何通过手法强化情感?

《观沧海》的 虚实结合:实景(海水、山岛、洪波)与虚景(日月之行、星汉灿烂)结合,以大海 “吞吐宇宙” 的想象,夸张地展现其壮阔。

《天净沙·秋思》白描:以极简意象勾勒画面(如 “枯藤老树昏鸦”),不加修饰却意境全出;

以乐景衬哀情:“小桥流水人家” 本是温馨场景,却反衬游子 “无家可归” 的悲凉(王夫之《姜斋诗话》:“以乐景写哀,一倍增其哀乐”)。

任务三:想读悟秋情

活动一:请采用视角还原的方法,结合链接材料思考问题:

视角还原旨在通过观察诗歌意象,模仿诗人的视角还原写作现场,使读者更接近写作行为,最终达到理解诗歌的目的。

假如你是曹操,站在碣石山上,望着洪波与星汉,你会对自己说:“___________________”(示例:“这大海的壮阔,正如我一统天下的雄心!北方已定,南方可期!”)

假如你是马致远,骑在瘦马上,看着夕阳与人家,你会对自己说:“___________________”(示例:“这夕阳再美,也照不亮我回家的路,何处才是归宿?”)

链接资料1:《观沧海》创作于公元207年,彼时曹操带领大军征战乌桓,路经碣石山,登山观海时触景生情创作了此诗。乌桓是魏国东北方的大患,其曾经攻入幽州,俘虏十余万汉民。在同一时期,袁绍之子袁尚与乌桓首领勾结,对边境进行频繁侵扰,这也是曹操征战乌桓的主要原因。最终曹操在公元207年取得了这场战争的胜利,之后曹操后方得以巩固,大大提升了其一统中原的希望。

链接资料2:曹操《对酒》诗:对酒歌,太平时,吏不呼。王者贤且明,宰相股肱皆忠良。咸礼让,民无所争讼。三年耕有九年储,仓谷满盈。班白不负戴。雨泽如此,百谷用成。却走马,以粪其土田。爵公侯伯子男,咸爱其民,以黜陟幽明。子养有若父与兄。犯礼法,轻重随其刑。路无拾遗之私。囹圄空虚,冬节不断。人耄耋,皆得以寿终。恩泽广及草木昆虫。

链接材料3:关东有义士,兴兵讨群凶。初期会盟津,乃心在咸阳。军合力不齐,踌躇而雁行。势利使人争,嗣还自相戕。淮南弟称号,刻玺于北方。铠甲生虮虱,万姓以死亡。白骨露于野,千里无鸡鸣。生民百遗一,念之断人肠。——《蒿里行》

引导:面对大乱的东汉,曹操为我们勾勒出他美好的理想:君圣臣贤、讼狱不兴、五谷丰登、国富民足、路无拾遗、人人皆得寿终。然而残酷的社会现实却与之相反:官吏作威作福,主上昏庸无能;宰相大臣不忠不良,无股肱之效;刑法混乱无绪,民事纠纷激化;百姓食不裹腹,衣不蔽体;政府不惜民力,劳役无度,连头发花白的老人都未能幸免;任用官吏,不察善恶,苛榨百姓以为能;牢狱人满为患,地方官吏滥杀无辜以为功;兵连祸结,人命危浅,如是等等。诗人“忧世不治”,希望通过整治,能出现太平盛世。从这首诗中,我们不难读出诗人心中一直有一个魂牵梦绕的理想——为天下人创造一个 “太平盛世”,哪怕为此头破血流、献出生命也在所不惜。北方统一了,南方还会远吗?此时,登临碣石,以观沧海的曹操怎会没有想到?

进而引导赏析:日月之行,若出其中。星汉灿烂,若出其里。

引导:日月星辰的运行是宏大的宇宙现象,象征着永恒和不可动摇的规律,而沧海仿佛容纳了这些宇宙现象,展现了它的博大与无穷无尽。这种意象上的夸张不仅仅是在描绘自然的浩瀚与伟大,同时也暗示了诗人内心的理想与追求——曹操希望自己能够像这片大海一样,包容万物、掌控全局,最终实现统一天下的宏伟愿望。

链接资料4:马致远所生活的元代,是中国历史上少有的异族统治的时代,在蒙古贵族的统治下,科举取士时行时辍,汉族文人士大夫往往仕进无门,社会地位一落千丈,在当时甚至出现了“九儒十丐”的说法。而深受儒家文化影响的马致远,又不甘于躬耕垄亩、老死山林的生活。他的青年时代可以说是积极入世的,想要有一番现实的作为,然而二十年时间一晃而过,马致远却只谋得了一个江浙行省务官的卑微吏职,那种心灵的失意与落寞是不难想象的。

链接资料5:费孝通在《乡土中国》中说: “血缘是稳定的力量。在稳定的社会中,地缘不过是血缘的投影,不分离的。生于斯、死于斯,把人和地的因缘固定了。”这种固定不仅仅是因为人对土地的生存依赖,重要的是精神上对这片土地的依恋和皈依。离开故土就意味着和自己的血缘至亲、熟悉的社会网络剥离,就会产生强烈的思归意识。

引导:夕阳既笼罩着枯藤老树昏鸦,又笼罩着小桥流水人家,同时也淹没了古道西风瘦马。夕阳本来是无限美好的,然而“夕阳无限好,只是近黄昏”,紧随黄昏之后的将是浓重而又深沉的黑夜。因此,在时间上,夕阳加重了整首曲词“哀”的情感氛围。而一同被笼罩在夕阳之下的,除了前面的三组景物,还有一个流落在天涯的断肠人。他远离了家乡,远离了亲人,也没有同行的伙伴。就这样,在一个昏暗衰飒的环境中不断地走着,不知最终的归宿在何处,更不知这种孤独地行走何时才是个尽头。

进而赏析“夕阳西下,断肠人在天涯。”

《天净沙·秋思》中的那份暗淡,又何尝不是以马致远为代表的元代文人所处时代的一种象征,而作品当中那匹惹人怜爱的瘦马,又何尝没有马致远那种虽有满腹才华,却只能眼睁睁看着岁月蹉跎的空虚与伤感。而这一切的一切,最终凝聚成一份断肠的心绪,这种断肠恰恰是元代文人知识分子在当时社会环境下心灵的一场悲歌

活动二:同样是写景抒怀,为何两位作者的情感差异如此之大?

作品 核心情感 作者身份与境遇 时代背景影响

《观沧海》 建功立业的豪情、统一天下的抱负 政治家、军事家,刚击败乌桓,巩固北方,正值人生巅峰 东汉末年乱世,曹操以 “平定天下” 为己任,胸怀 “太平盛世” 理想(见链接资料《对酒》)

《天净沙 秋思》 天涯漂泊的思乡之愁、孤寂凄凉 文人,元代科举废止,汉族文人仕途受阻,长期漂泊,地位低下(“九儒十丐”) 元代异族统治下,汉族文人失去上升通道,普遍感到压抑与迷茫

讨论:是 “景物决定情感” 还是 “情感选择景物”?

示例:曹操的豪情让他看到大海的 “吞吐日月”,而非秋风的萧瑟;马致远的孤寂让他聚焦 “枯藤老树”,而非秋日的生机。

结论:情感决定景物的 “滤镜”。曹操的豪情让他看见秋景的 “生机与壮阔”,马致远的孤寂让他聚焦秋景的 “萧瑟与衰败”。正如王国维所言:“一切景语皆情语”,景物是情感的载体,而情感是景物的灵魂。

总结诗歌鉴赏方法

①诵读诗歌,了解内容

②抓住景物,分析特点

③关键语句,探究手法

④知人论世,把握情感

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首