1.3种间关系-第1课时课件(共25张PPT)__高中生物学苏教版(2019)选择性必修二

文档属性

| 名称 | 1.3种间关系-第1课时课件(共25张PPT)__高中生物学苏教版(2019)选择性必修二 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-08-01 21:56:27 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

苏教版(2019)选择性必修2

第一章 种群

第三节 种间关系-第1课时

学习目标

01

通过建构不同物种之间的关系模型,培养运用模型分析问题的能力

02

将影响种群数量变化的因素应用于实践活动中,养成关注生产实践的态度

目录

种间的负相互作用

01

新课导入

积极思维

高斯的草履虫实验说明了什么?

1934年,苏联科学家高斯进行了关于种间关系的实验研究。他选取两种在亲缘关系和生活习性上都很接近的单细胞原生动物--双小核草履虫和大草履虫作为材料进行培养实验。

事实1

高斯先单独培养两种草履虫,他给两种草履虫都投喂了同一种细菌。一段时间后,他发现草履虫的种群数量发生了变化;然后他又混合培养了这两种草履虫,一段时间后,他发现它们的种群数量又发生了新的变化。

事实2

新课导入

积极思维

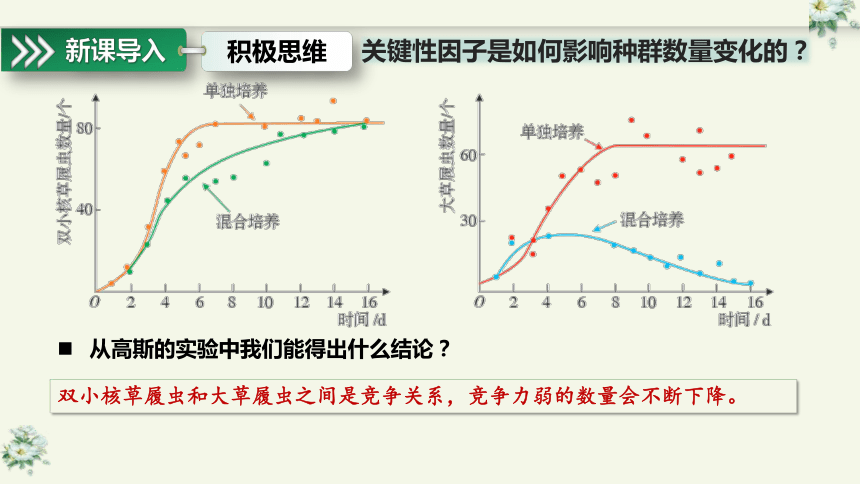

关键性因子是如何影响种群数量变化的?

从高斯的实验中我们能得出什么结论?

双小核草履虫和大草履虫之间是竞争关系,竞争力弱的数量会不断下降。

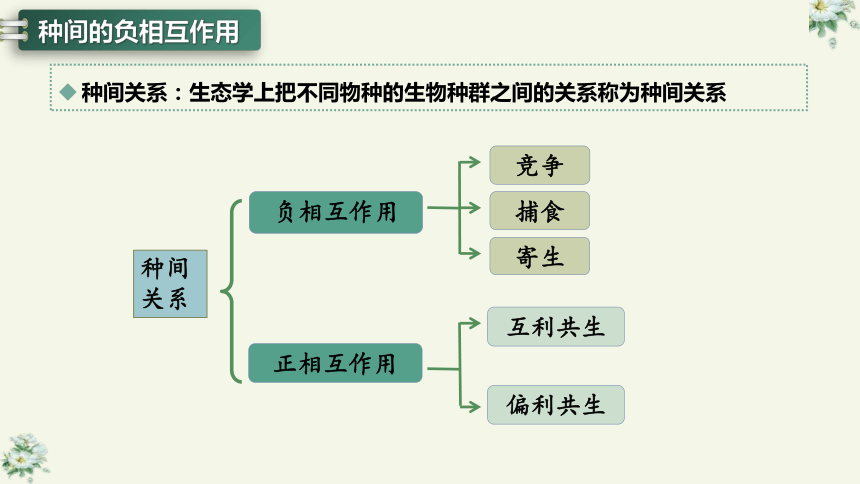

种间关系:生态学上把不同物种的生物种群之间的关系称为种间关系

种间的负相互作用

负相互作用

正相互作用

种间关系

互利共生

偏利共生

竞争

捕食

寄生

竞争

种间的负相互作用

竞争是指生活在同一区域的两种或两种以上生物争夺同一资源而产生的直接或间接抑制对方的关系。

竞争

种间的负相互作用

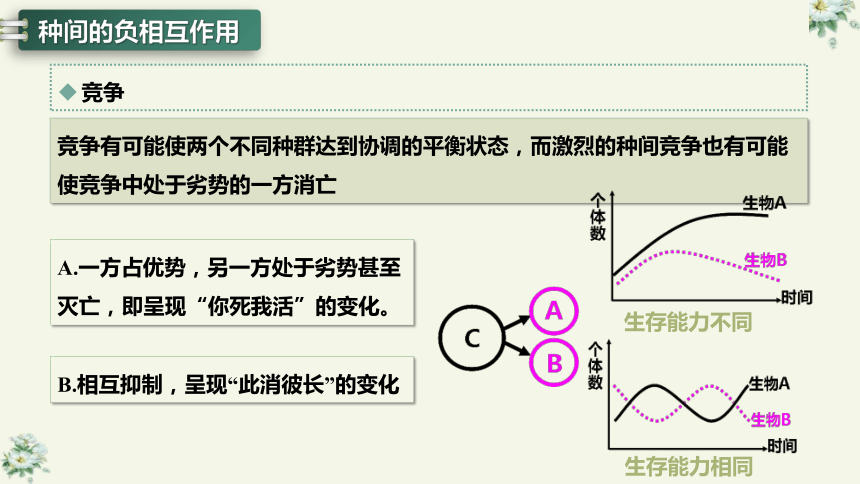

竞争有可能使两个不同种群达到协调的平衡状态,而激烈的种间竞争也有可能使竞争中处于劣势的一方消亡

生存能力相同

生存能力不同

A.一方占优势,另一方处于劣势甚至灭亡,即呈现“你死我活”的变化。

B.相互抑制,呈现“此消彼长”的变化

捕食

种间的负相互作用

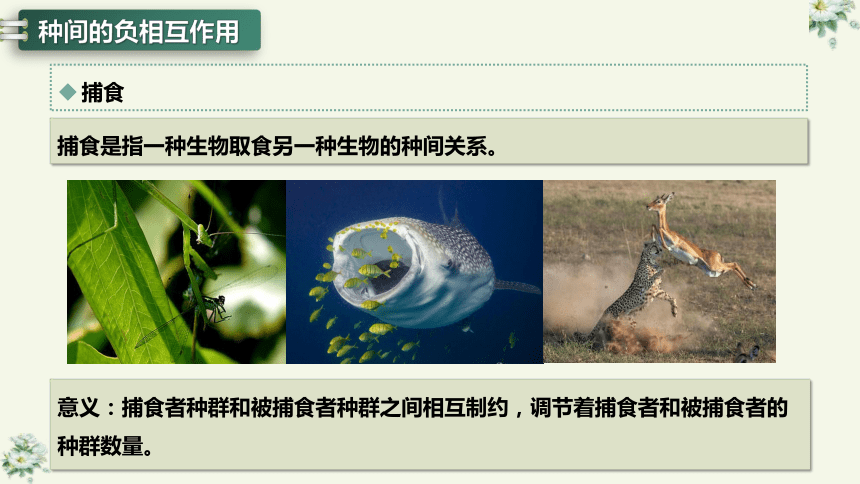

捕食是指一种生物取食另一种生物的种间关系。

意义:捕食者种群和被捕食者种群之间相互制约,调节着捕食者和被捕食者的种群数量。

思考:狼和驼鹿的种群的数量变动哪个是因、哪个是果?

种间的负相互作用

驼鹿

狼

食物充足

食物缺乏

捕食压力减小

捕食压力增大

如此循环,二者的种群数量是相互影响的,是循环因果的关系。

捕食

种间的负相互作用

特点:数量不同步变化,相互制约

被捕食者

捕食者

生物数量

时间

(先增先减)

A

B

(后增先减)

被捕食者

捕食者

寄生

种间的负相互作用

寄生是指一种生物(寄生物)寄居于另一种生物(宿主)的体内或体表,从而摄取宿主养分以维持生活的现象。

噬菌体

螨虫

菟丝子寄生在大豆

寄生

种间的负相互作用

寄生物的形态结构和生理功能等方面都会有适应宿主环境的特征。

蜱是许多种脊椎动物体表的暂时性寄生虫

跳蚤身体侧扁平,利于在动物毛发之间活动

寄生于肠道的绦虫利用吸盘固着于宿主的肠道褶皱上

寄生

种间的负相互作用

寄生物和宿主之间种群数量的动态变化在某种程度上与捕食者和被捕食者的相互作用很相似。

体表寄生:虱和蚤寄生在其它动物的体表;蚊子和人。

体内寄生:蛔虫、血吸虫等寄生在其它动物的体内。噬菌体和细菌

营养关系图:

B

A

A

B

类型:

寄生

种间的负相互作用

体内寄生

新冠病毒

寄生

种间的负相互作用

体表寄生

寄生

种间的负相互作用

体表寄生

寄生

种间的负相互作用

寄生物与宿主相互影响

寄生物的形态结构和生理功能等方面都会有适应宿主环境的特征。

寄生物和宿主之间种群数量的动态变化在某种程度上与捕食者和被捕食者的相互作用很相似。

A

B

B

A

体表寄生

体内寄生

寄生

种间的负相互作用

特点:寄主受害,寄生者受益,分开对寄生者不利。

数量坐标图

一般情况下,宿主的个体数不会变为零;

宿主的个体数有可能减少,有可能不变;

介于寄生和捕食之间的种间关系

种间的负相互作用

举例:寄生昆虫把卵产在其他昆虫(宿主)体内,待卵孵化后幼虫以宿主的组织为食,直至宿主死亡。

1.海葵的触手上有刺细胞,可以攻击小鱼,获取食物,但它不能移动,取食范围很小;寄居蟹经常受到天敌的侵害,反抗力较弱,为了生存,它经常背着用来躲避的贝壳,让海葵附着在上面,避免被侵袭,海葵也可以得到较多的食物。那么,海葵和小鱼、海葵和寄居蟹之间的关系分别是( )

A.种间竞争关系、原始合作 B.捕食关系、原始合作

C.捕食关系、种间竞争关系 D.原始合作、种间竞争关系

√

课堂训练

解析:由题意可知,海葵捕食小鱼,海葵与小鱼属于捕食关系:海葵可以保护寄居蟹免受天敌的侵害,寄居蟹带着海葵移动有利于海葵觅食,可见海葵和寄居蟹生活在一起对彼此都有利,分开后也可各自存活,因此海葵和寄居蟹之间的关系属于原始合作关系。综上分析,B正确。

2.某种浮游动物会取食水域中甲、乙两种藻类,但取食喜好不同。为研究该浮游动物的取食喜好,进行以下实验:取A、B两个玻璃缸均加入相等数量的甲、乙藻类,A缸不放该浮游动物,B缸放入适量的浮游动物,每隔一段时间,测定玻璃缸中藻类数量,结果如图。以下叙述错误的是( )

A.两种藻类在A玻璃缸中呈现“S”型增长

B.浮游动物取食藻类的喜好为甲藻>乙藻

C.由图可知,甲、乙两种藻类之间存在种间竞争关系

D.B玻璃缸中的藻类和浮游动物无法构成一个群落

√

课堂训练

课堂训练

解析:由A曲线可知,两种藻类之间存在种间竞争关系,从B曲线可以推测,浮游动物两种藻类均取食,但是更喜欢甲藻,故B、C、D选项正确;两种藻类的数量曲线在实验环境中属于S型曲线,但不一定是增长曲线,故A项错误。

3.科学家设计一系列50m×50m的区域以研究更格卢鼠(啮齿类)对其他小型食种子啮齿类动物的影响。将更格卢鼠从一半这样的区域中移走,另一半保持原样。每个区域的围墙上都有能使啮齿类动物自由通过的孔洞;但是,移走更格卢鼠的那一半区域围墙孔洞较小,更格卢鼠不能通过。接下来三年实验数据如图,相关叙述不正确的是( )

A.用标记重捕法调查其他啮齿类动物的数目时,若标记物脱落,估算值将偏大

B.其他啮齿类动物不会存在竞争关系

C.该实验因变量在不同条件下变化趋势基本同步,有可能是气候变化导致的

D.本实验证明更格卢鼠与其他啮齿类动物发生了种间竞争,并限制了它们种群的大小

√

课堂训练

课堂训练

解析:采用标记重捕法调查一定范围内其他啮齿类动物的种群数目时,其估算值=(第一次捕获并标记的个体数×第二次捕获的个体数)÷第二次捕获的有标记的个体数,如果标记物脱落,估算值将偏大,A正确;其他啮齿类动物均以植物种子为食,故其他啮齿类动物存在种间竞争关系,B错误;题图显示,在有、无更格卢鼠的条件下,因变量(捕获的小型食种子啮齿类动物的数目)随时间的变化趋势基本同步,这可能是气候变化导致的,C正确;在相同时间内,与无更格卢鼠存在时相比,有更格卢鼠存在时捕获的小型食种子啮齿类动物的数目较少,这一事实证明更格卢鼠与其他啮齿类动物发生了种间竞争,并限制了它们种群的大小,D正确。

苏教版(2019)选择性必修2

第一章 种群

第三节 种间关系-第1课时

学习目标

01

通过建构不同物种之间的关系模型,培养运用模型分析问题的能力

02

将影响种群数量变化的因素应用于实践活动中,养成关注生产实践的态度

目录

种间的负相互作用

01

新课导入

积极思维

高斯的草履虫实验说明了什么?

1934年,苏联科学家高斯进行了关于种间关系的实验研究。他选取两种在亲缘关系和生活习性上都很接近的单细胞原生动物--双小核草履虫和大草履虫作为材料进行培养实验。

事实1

高斯先单独培养两种草履虫,他给两种草履虫都投喂了同一种细菌。一段时间后,他发现草履虫的种群数量发生了变化;然后他又混合培养了这两种草履虫,一段时间后,他发现它们的种群数量又发生了新的变化。

事实2

新课导入

积极思维

关键性因子是如何影响种群数量变化的?

从高斯的实验中我们能得出什么结论?

双小核草履虫和大草履虫之间是竞争关系,竞争力弱的数量会不断下降。

种间关系:生态学上把不同物种的生物种群之间的关系称为种间关系

种间的负相互作用

负相互作用

正相互作用

种间关系

互利共生

偏利共生

竞争

捕食

寄生

竞争

种间的负相互作用

竞争是指生活在同一区域的两种或两种以上生物争夺同一资源而产生的直接或间接抑制对方的关系。

竞争

种间的负相互作用

竞争有可能使两个不同种群达到协调的平衡状态,而激烈的种间竞争也有可能使竞争中处于劣势的一方消亡

生存能力相同

生存能力不同

A.一方占优势,另一方处于劣势甚至灭亡,即呈现“你死我活”的变化。

B.相互抑制,呈现“此消彼长”的变化

捕食

种间的负相互作用

捕食是指一种生物取食另一种生物的种间关系。

意义:捕食者种群和被捕食者种群之间相互制约,调节着捕食者和被捕食者的种群数量。

思考:狼和驼鹿的种群的数量变动哪个是因、哪个是果?

种间的负相互作用

驼鹿

狼

食物充足

食物缺乏

捕食压力减小

捕食压力增大

如此循环,二者的种群数量是相互影响的,是循环因果的关系。

捕食

种间的负相互作用

特点:数量不同步变化,相互制约

被捕食者

捕食者

生物数量

时间

(先增先减)

A

B

(后增先减)

被捕食者

捕食者

寄生

种间的负相互作用

寄生是指一种生物(寄生物)寄居于另一种生物(宿主)的体内或体表,从而摄取宿主养分以维持生活的现象。

噬菌体

螨虫

菟丝子寄生在大豆

寄生

种间的负相互作用

寄生物的形态结构和生理功能等方面都会有适应宿主环境的特征。

蜱是许多种脊椎动物体表的暂时性寄生虫

跳蚤身体侧扁平,利于在动物毛发之间活动

寄生于肠道的绦虫利用吸盘固着于宿主的肠道褶皱上

寄生

种间的负相互作用

寄生物和宿主之间种群数量的动态变化在某种程度上与捕食者和被捕食者的相互作用很相似。

体表寄生:虱和蚤寄生在其它动物的体表;蚊子和人。

体内寄生:蛔虫、血吸虫等寄生在其它动物的体内。噬菌体和细菌

营养关系图:

B

A

A

B

类型:

寄生

种间的负相互作用

体内寄生

新冠病毒

寄生

种间的负相互作用

体表寄生

寄生

种间的负相互作用

体表寄生

寄生

种间的负相互作用

寄生物与宿主相互影响

寄生物的形态结构和生理功能等方面都会有适应宿主环境的特征。

寄生物和宿主之间种群数量的动态变化在某种程度上与捕食者和被捕食者的相互作用很相似。

A

B

B

A

体表寄生

体内寄生

寄生

种间的负相互作用

特点:寄主受害,寄生者受益,分开对寄生者不利。

数量坐标图

一般情况下,宿主的个体数不会变为零;

宿主的个体数有可能减少,有可能不变;

介于寄生和捕食之间的种间关系

种间的负相互作用

举例:寄生昆虫把卵产在其他昆虫(宿主)体内,待卵孵化后幼虫以宿主的组织为食,直至宿主死亡。

1.海葵的触手上有刺细胞,可以攻击小鱼,获取食物,但它不能移动,取食范围很小;寄居蟹经常受到天敌的侵害,反抗力较弱,为了生存,它经常背着用来躲避的贝壳,让海葵附着在上面,避免被侵袭,海葵也可以得到较多的食物。那么,海葵和小鱼、海葵和寄居蟹之间的关系分别是( )

A.种间竞争关系、原始合作 B.捕食关系、原始合作

C.捕食关系、种间竞争关系 D.原始合作、种间竞争关系

√

课堂训练

解析:由题意可知,海葵捕食小鱼,海葵与小鱼属于捕食关系:海葵可以保护寄居蟹免受天敌的侵害,寄居蟹带着海葵移动有利于海葵觅食,可见海葵和寄居蟹生活在一起对彼此都有利,分开后也可各自存活,因此海葵和寄居蟹之间的关系属于原始合作关系。综上分析,B正确。

2.某种浮游动物会取食水域中甲、乙两种藻类,但取食喜好不同。为研究该浮游动物的取食喜好,进行以下实验:取A、B两个玻璃缸均加入相等数量的甲、乙藻类,A缸不放该浮游动物,B缸放入适量的浮游动物,每隔一段时间,测定玻璃缸中藻类数量,结果如图。以下叙述错误的是( )

A.两种藻类在A玻璃缸中呈现“S”型增长

B.浮游动物取食藻类的喜好为甲藻>乙藻

C.由图可知,甲、乙两种藻类之间存在种间竞争关系

D.B玻璃缸中的藻类和浮游动物无法构成一个群落

√

课堂训练

课堂训练

解析:由A曲线可知,两种藻类之间存在种间竞争关系,从B曲线可以推测,浮游动物两种藻类均取食,但是更喜欢甲藻,故B、C、D选项正确;两种藻类的数量曲线在实验环境中属于S型曲线,但不一定是增长曲线,故A项错误。

3.科学家设计一系列50m×50m的区域以研究更格卢鼠(啮齿类)对其他小型食种子啮齿类动物的影响。将更格卢鼠从一半这样的区域中移走,另一半保持原样。每个区域的围墙上都有能使啮齿类动物自由通过的孔洞;但是,移走更格卢鼠的那一半区域围墙孔洞较小,更格卢鼠不能通过。接下来三年实验数据如图,相关叙述不正确的是( )

A.用标记重捕法调查其他啮齿类动物的数目时,若标记物脱落,估算值将偏大

B.其他啮齿类动物不会存在竞争关系

C.该实验因变量在不同条件下变化趋势基本同步,有可能是气候变化导致的

D.本实验证明更格卢鼠与其他啮齿类动物发生了种间竞争,并限制了它们种群的大小

√

课堂训练

课堂训练

解析:采用标记重捕法调查一定范围内其他啮齿类动物的种群数目时,其估算值=(第一次捕获并标记的个体数×第二次捕获的个体数)÷第二次捕获的有标记的个体数,如果标记物脱落,估算值将偏大,A正确;其他啮齿类动物均以植物种子为食,故其他啮齿类动物存在种间竞争关系,B错误;题图显示,在有、无更格卢鼠的条件下,因变量(捕获的小型食种子啮齿类动物的数目)随时间的变化趋势基本同步,这可能是气候变化导致的,C正确;在相同时间内,与无更格卢鼠存在时相比,有更格卢鼠存在时捕获的小型食种子啮齿类动物的数目较少,这一事实证明更格卢鼠与其他啮齿类动物发生了种间竞争,并限制了它们种群的大小,D正确。