第3章 生态系统及其稳定性(单元培优)-2025-2026学年高中生物选择性必修2人教版(2019)(含解析)

文档属性

| 名称 | 第3章 生态系统及其稳定性(单元培优)-2025-2026学年高中生物选择性必修2人教版(2019)(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 443.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-08-04 23:33:54 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

单元培优 生态系统及其稳定性

一.选择题(共7小题)

1.(2025 云南)增加碳汇的目的是减少大气中CO2含量。下列措施中无法实现减少碳排或增加碳汇的是( )

A.保护湿地 B.植树造林 C.秸秆还田 D.动物饲养

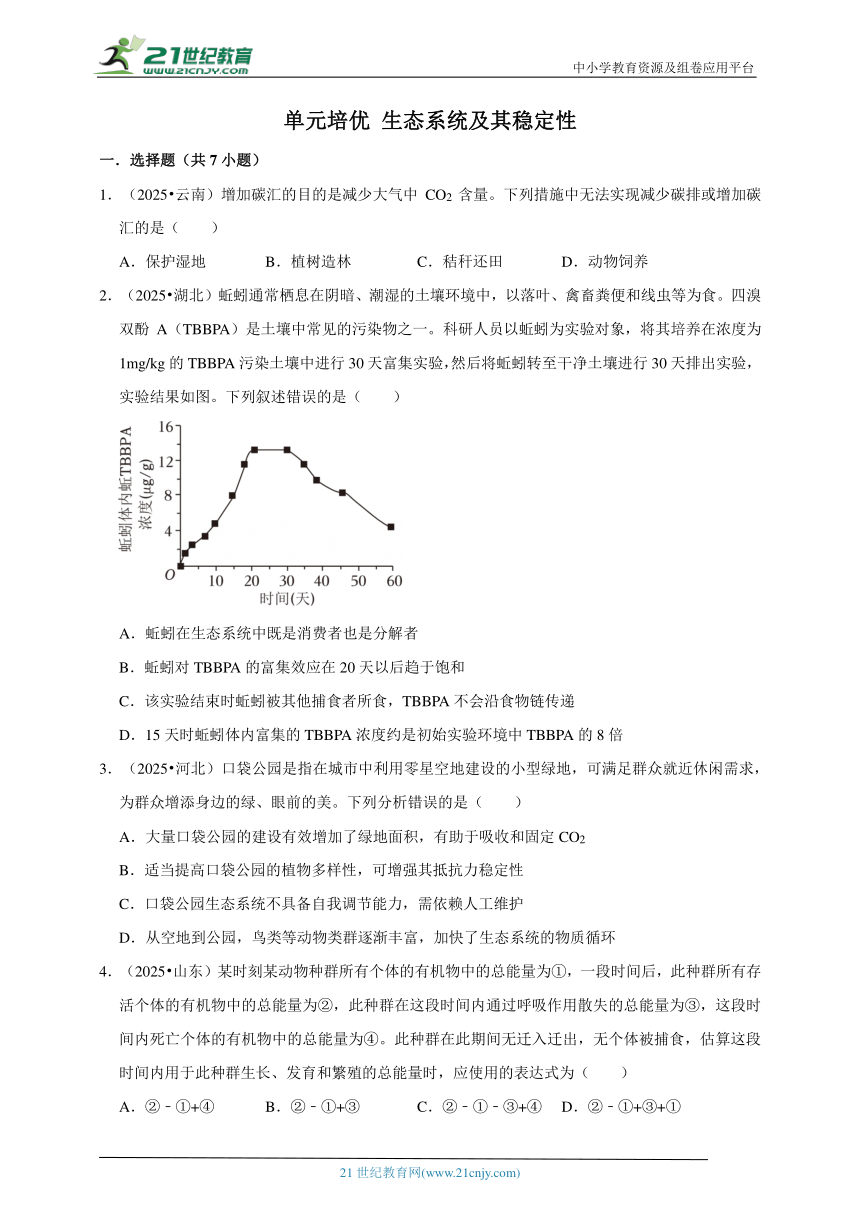

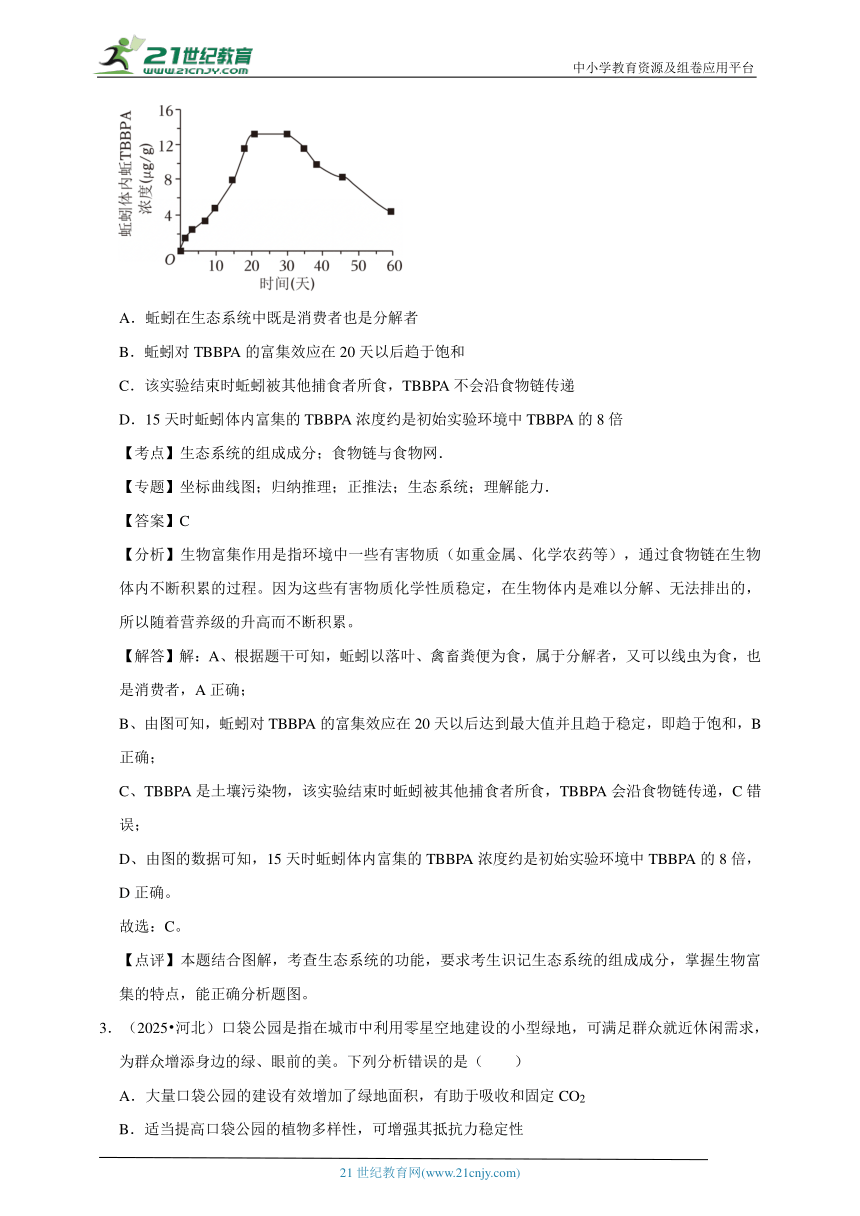

2.(2025 湖北)蚯蚓通常栖息在阴暗、潮湿的土壤环境中,以落叶、禽畜粪便和线虫等为食。四溴双酚A(TBBPA)是土壤中常见的污染物之一。科研人员以蚯蚓为实验对象,将其培养在浓度为1mg/kg的TBBPA污染土壤中进行30天富集实验,然后将蚯蚓转至干净土壤进行30天排出实验,实验结果如图。下列叙述错误的是( )

A.蚯蚓在生态系统中既是消费者也是分解者

B.蚯蚓对TBBPA的富集效应在20天以后趋于饱和

C.该实验结束时蚯蚓被其他捕食者所食,TBBPA不会沿食物链传递

D.15天时蚯蚓体内富集的TBBPA浓度约是初始实验环境中TBBPA的8倍

3.(2025 河北)口袋公园是指在城市中利用零星空地建设的小型绿地,可满足群众就近休闲需求,为群众增添身边的绿、眼前的美。下列分析错误的是( )

A.大量口袋公园的建设有效增加了绿地面积,有助于吸收和固定CO2

B.适当提高口袋公园的植物多样性,可增强其抵抗力稳定性

C.口袋公园生态系统不具备自我调节能力,需依赖人工维护

D.从空地到公园,鸟类等动物类群逐渐丰富,加快了生态系统的物质循环

4.(2025 山东)某时刻某动物种群所有个体的有机物中的总能量为①,一段时间后,此种群所有存活个体的有机物中的总能量为②,此种群在这段时间内通过呼吸作用散失的总能量为③,这段时间内死亡个体的有机物中的总能量为④。此种群在此期间无迁入迁出,无个体被捕食,估算这段时间内用于此种群生长、发育和繁殖的总能量时,应使用的表达式为( )

A.②﹣①+④ B.②﹣①+③ C.②﹣①﹣③+④ D.②﹣①+③+①

5.(2025 浙江)我国积极稳妥推进“碳中和”战略,努力实现CO2,相对“零排放”。下列措施不能减少CO2排放的是( )

A.鼓励使用新能源汽车 B.减少煤炭等火力发电

C.推广使用一次性木筷 D.乘坐公交等绿色出行

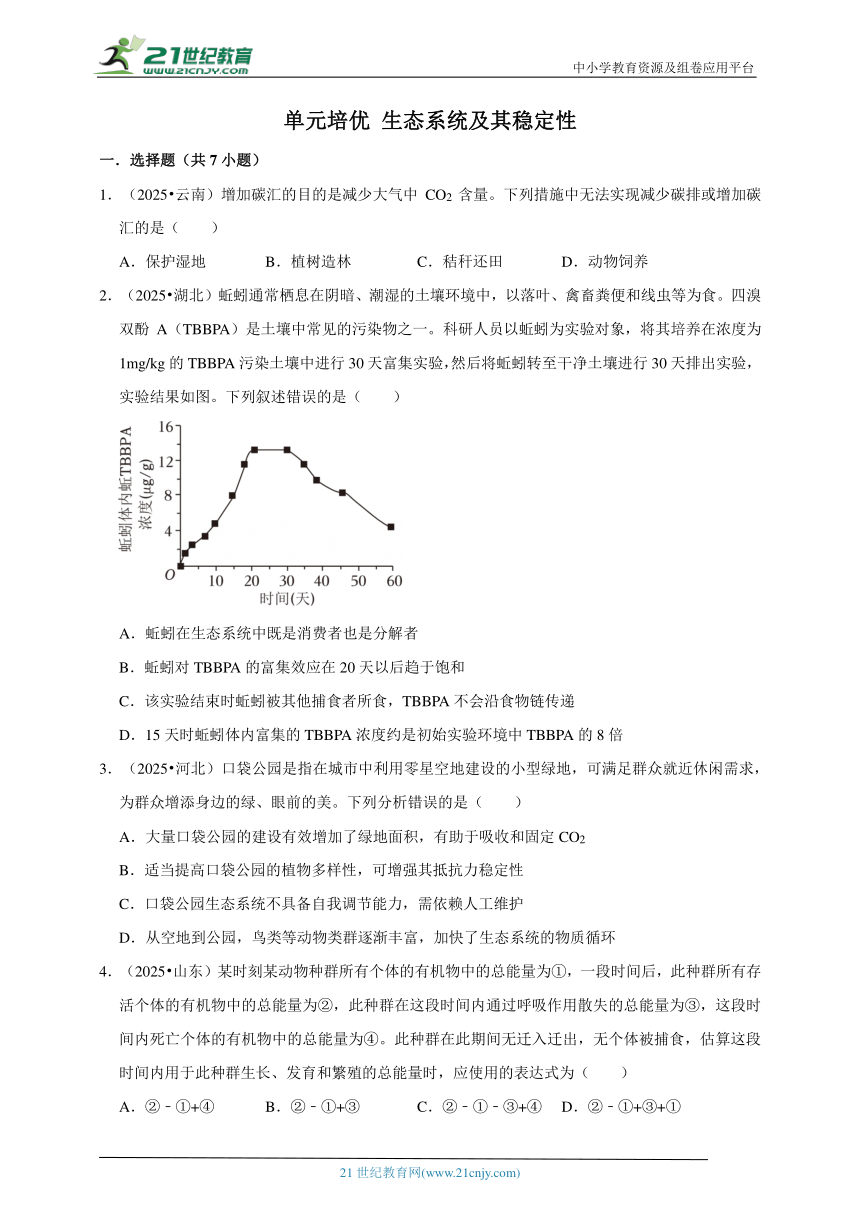

6.(2025 选择性)如图为某森林生态系统的部分食物网。下列叙述正确的是( )

A.图中的生物及其非生物环境构成生态系统

B.野猪数量下降时,虎对豹的排斥加剧

C.图中的食物网共由6条食物链组成

D.树木同化的能量约有10%~20%流入到野猪

7.(2025 浙江)由于DDT严重危害生物的健康且不易降解,许多国家禁用DDT。但DDT能杀灭按蚊,有效控制疟疾的传播,因此2006年世界卫生组织宣布允许非洲国家重新使用DDT,使得非洲疟疾的新增病例大幅下降。下列叙述不合理的是( )

A.喷施低浓度的DDT,也会在生物体内积累

B.DDT不易降解,不会在生物圈中大面积扩散

C.在严格管控的情况下,DDT可以局部用于预防疟疾

D.与第二营养级相比,第三营养级生物体内的DDT含量更高

二.多选题(共1小题)

(多选)8.(2025 湖南)某人擅自在一湖泊中“放生”大量鲶鱼。短期内鲶鱼大量死亡,导致水质恶化,造成生态资源损失,此人被判承担相关责任。下列叙述正确的是( )

A.鲶鱼同化的能量可用于自身生长发育繁殖

B.鲶鱼死亡的原因可能是水体中氧气不足

C.鲶鱼死亡与水质恶化间存在负反馈调节

D.移除死鱼有助于缩短该湖泊恢复原状的时间

三.解答题(共1小题)

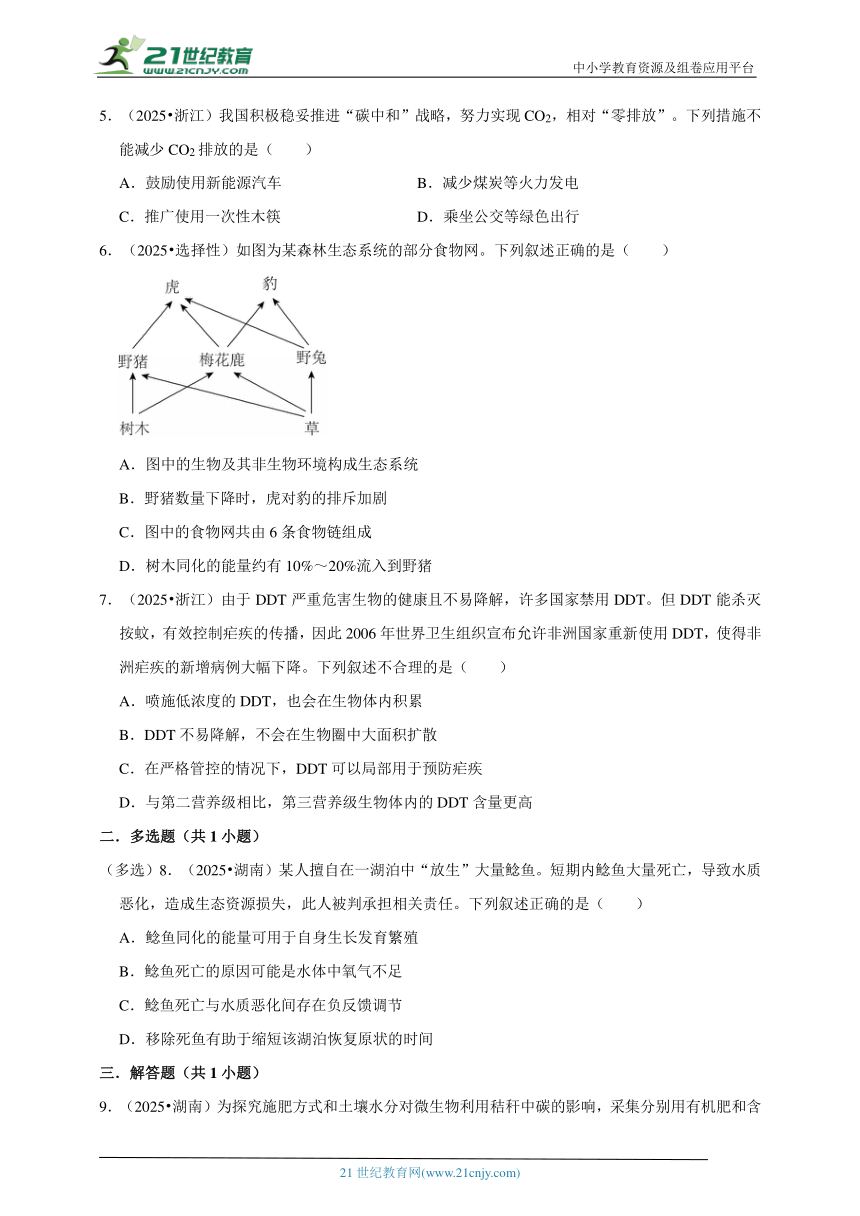

9.(2025 湖南)为探究施肥方式和土壤水分对微生物利用秸秆中碳的影响,采集分别用有机肥和含等量养分的化肥处理的表层土壤,再添加等量玉米秸秆,在适宜水分或干旱胁迫条件下培养。源于秸秆的CO2﹣C(表示CO2中的C)排放结果如图所示。回答下列问题:

(1)碳在生物群落内部传递的形式是 。碳循环在生命系统结构层次的 中完成,体现了全球性。

(2)追踪秸秆中碳的去向可采用 法。

(3)无论在适宜水分还是干旱胁迫条件下,施用 (填“化肥”或“有机肥”)更能促进秸秆中有机物的氧化分解。

(4)秸秆用于沼气工程既改善了生态环境,又提高了社会和经济效益,体现了生态工程的 原理。秸秆还可在沙漠中用于防风固沙,使土壤颗粒和有机物逐渐增多,为 的形成创造条件,有利于植被形成,逐渐提高生物多样性。

单元培优 生态系统及其稳定性

参考答案与试题解析

一.选择题(共7小题)

1.(2025 云南)增加碳汇的目的是减少大气中CO2含量。下列措施中无法实现减少碳排或增加碳汇的是( )

A.保护湿地 B.植树造林 C.秸秆还田 D.动物饲养

【考点】碳循环过程与温室效应.

【专题】正推法;物质循环和能量流动;解决问题能力.

【答案】D

【分析】碳汇是指通过植树造林、植被恢复等措施,吸收大气中的二氧化碳,从而减少温室气体在大气中浓度的过程、活动或机制。减少碳排放也是降低大气中二氧化碳含量的重要途径。

【解答】解:A、湿地生态系统具有强大的碳汇功能,保护湿地可以维持和增强其吸收二氧化碳的能力,减少碳排放或增加碳汇,A错误;

B、植树造林能够增加植物的数量,从而吸收更多的二氧化碳,增加碳汇,B错误;

C、秸秆还田可以增加土壤有机质,改善土壤结构,同时秸秆在分解过程中会固定一部分碳,有助于增加碳汇,C错误;

D、动物饲养过程中,动物呼吸会释放二氧化碳,而且动物的粪便等在分解过程中也会产生二氧化碳等温室气体,无法实现减少碳排放,D正确。

故选:D。

【点评】本题考查生态系统的碳循环和温室效应等有关知识,要求学生能够分析题干获取有效信息并能够结合所学知识作答。

2.(2025 湖北)蚯蚓通常栖息在阴暗、潮湿的土壤环境中,以落叶、禽畜粪便和线虫等为食。四溴双酚A(TBBPA)是土壤中常见的污染物之一。科研人员以蚯蚓为实验对象,将其培养在浓度为1mg/kg的TBBPA污染土壤中进行30天富集实验,然后将蚯蚓转至干净土壤进行30天排出实验,实验结果如图。下列叙述错误的是( )

A.蚯蚓在生态系统中既是消费者也是分解者

B.蚯蚓对TBBPA的富集效应在20天以后趋于饱和

C.该实验结束时蚯蚓被其他捕食者所食,TBBPA不会沿食物链传递

D.15天时蚯蚓体内富集的TBBPA浓度约是初始实验环境中TBBPA的8倍

【考点】生态系统的组成成分;食物链与食物网.

【专题】坐标曲线图;归纳推理;正推法;生态系统;理解能力.

【答案】C

【分析】生物富集作用是指环境中一些有害物质(如重金属、化学农药等),通过食物链在生物体内不断积累的过程。因为这些有害物质化学性质稳定,在生物体内是难以分解、无法排出的,所以随着营养级的升高而不断积累。

【解答】解:A、根据题干可知,蚯蚓以落叶、禽畜粪便为食,属于分解者,又可以线虫为食,也是消费者,A正确;

B、由图可知,蚯蚓对TBBPA的富集效应在20天以后达到最大值并且趋于稳定,即趋于饱和,B正确;

C、TBBPA是土壤污染物,该实验结束时蚯蚓被其他捕食者所食,TBBPA会沿食物链传递,C错误;

D、由图的数据可知,15天时蚯蚓体内富集的TBBPA浓度约是初始实验环境中TBBPA的8倍,D正确。

故选:C。

【点评】本题结合图解,考查生态系统的功能,要求考生识记生态系统的组成成分,掌握生物富集的特点,能正确分析题图。

3.(2025 河北)口袋公园是指在城市中利用零星空地建设的小型绿地,可满足群众就近休闲需求,为群众增添身边的绿、眼前的美。下列分析错误的是( )

A.大量口袋公园的建设有效增加了绿地面积,有助于吸收和固定CO2

B.适当提高口袋公园的植物多样性,可增强其抵抗力稳定性

C.口袋公园生态系统不具备自我调节能力,需依赖人工维护

D.从空地到公园,鸟类等动物类群逐渐丰富,加快了生态系统的物质循环

【考点】物质循环;生态系统稳定性的概念和类型.

【专题】正推法;生态系统;物质循环和能量流动;理解能力.

【答案】C

【分析】1、在生态系统中,组成生物体的碳、氢、氧、氮、磷、硫等元素,都不断进行着从非生物环境到生物群落,又从生物群落到非生物环境的循环过程,这就是生态系统的物质循环。这里所说的生态系统,指的是地球上最大的生态系统——生物圈,物质循环具有全球性,因此又叫生物地球化学循环。

2、碳循环的主要形式是CO2。

3、CO2主要通过绿色植物的光合作用,此外还有一些自养微生物的化能合成作用进入生物群落。

4、生物群落中的碳以有机物形式存在,以有机物形式在群落内部流动。

5、碳以CO2形式返回无机环境,返回无机环境的途径有:动植物的呼吸作用、微生物的分解作用、化石燃料的燃烧。

【解答】解:A、植物通过光合作用吸收和固定CO2,大量口袋公园建设增加绿地面积,也就增加了植物数量,有助于吸收和固定CO2,A正确;

B、生态系统中物种多样性越高,营养结构越复杂,抵抗力稳定性越强。适当提高口袋公园植物多样性,可增强其抵抗力稳定性,B正确;

C、任何生态系统都具备一定的自我调节能力,口袋公园生态系统也不例外,只是相对自然生态系统,其自我调节能力可能较弱,但不是不具备,C错误;

D、从空地到公园,环境发生改变,适合鸟类等动物生存,动物类群逐渐丰富。动物作为消费者能够加快生态系统的物质循环,D正确。

故选:C。

【点评】本题以口袋公园这一城市生态系统的特殊形式为背景,综合考查生态系统的多种功能与特性。培养学生运用生物学知识解释现实生态现象的能力,体现生命观念中生态系统各部分相互关联的思想;通过对各选项的分析判断,考查学生的科学思维能力,使其能基于生态系统的原理进行合理推理,整体处于中等难度水平。

4.(2025 山东)某时刻某动物种群所有个体的有机物中的总能量为①,一段时间后,此种群所有存活个体的有机物中的总能量为②,此种群在这段时间内通过呼吸作用散失的总能量为③,这段时间内死亡个体的有机物中的总能量为④。此种群在此期间无迁入迁出,无个体被捕食,估算这段时间内用于此种群生长、发育和繁殖的总能量时,应使用的表达式为( )

A.②﹣①+④ B.②﹣①+③ C.②﹣①﹣③+④ D.②﹣①+③+①

【考点】能量流动的特点及相关计算.

【专题】正推法;生态系统;理解能力.

【答案】A

【分析】1、能量流动的概念:能量的输入、传递、转化、散失的过程。

2、输入:能量流动的起点:生产者固定太阳能,输入的总值:生产者固定的太阳能。

3、传递:传递途径(渠道):食物链和食物网,传递形式:有机物中的化学能。

4、转化:光能→有机物中化学能→热能,散失的形式:热能

【解答】解:某时刻种群所有个体有机物中的总能量为①,一段时间后存活个体有机物中的总能量为②,死亡个体有机物中的总能量为④,那么②+④表示一段时间后该种群的总能量(包括存活个体和死亡个体)。该种群在这段时间内通过呼吸作用散失的总能量为③。根据能量守恒定律,输入该种群的总能量(即最初所有个体有机物中的总能量①),一部分通过呼吸作用散失(③),另一部分用于种群生长、发育和繁殖(设为X)。而用于生长、发育和繁殖的能量又转化为一段时间后种群的总能量(②+④)。所以可以得到等式①=③+X,即X=②+④﹣①,变形可得X =②﹣①+④。综上,估算这段时间内用于此种群生长、发育和繁殖的总能量时,应使用的表达式为②﹣①+④,A正确。

故选:A。

【点评】本题考查生态系统的能量流动特点及相关的计算,意在考查考生的分析能力和计算能力。

5.(2025 浙江)我国积极稳妥推进“碳中和”战略,努力实现CO2,相对“零排放”。下列措施不能减少CO2排放的是( )

A.鼓励使用新能源汽车 B.减少煤炭等火力发电

C.推广使用一次性木筷 D.乘坐公交等绿色出行

【考点】碳循环过程与温室效应.

【专题】正推法;物质循环和能量流动;理解能力.

【答案】C

【分析】为实现碳中和,鼓励使用新能源汽车、减少煤炭等火力发电、乘坐公交等绿色出行等方式减少CO2的排放,同时退耕还林、植树种草等措施增加CO2的吸收。

【解答】解:AB、鼓励使用新能源汽车,减少煤炭等火力发电,可减少化石燃料的燃烧,从而减少CO2的排放,AB错误;

C、推广使用一次性木筷,会因大量砍伐木材,导致CO2的吸收量减少,排放量增加,C正确;

D、乘坐公交等绿色出行,可节约资源,减少CO2的排放,D错误。

故选:C。

【点评】本题考查碳循环的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,学生具备运用所学知识综合分析问题的能力是解答本题的关键。

6.(2025 选择性)如图为某森林生态系统的部分食物网。下列叙述正确的是( )

A.图中的生物及其非生物环境构成生态系统

B.野猪数量下降时,虎对豹的排斥加剧

C.图中的食物网共由6条食物链组成

D.树木同化的能量约有10%~20%流入到野猪

【考点】能量流动的概念和过程;生态系统的组成成分;食物链与食物网.

【专题】正推法;种群和群落;物质循环和能量流动;理解能力.

【答案】B

【分析】生态系统的结构包括生态系统的组成成分和营养结构,而组成成分包括非生物的物质和能量、生产者、消费者和分解者,营养结构是指食物链和食物网。

【解答】解:A、生态系统的组成成分包括非生物的物质和能量、生产者、消费者和分解者;图中的生物只有生产者和消费者,缺少分解者,所以图中的生物及其非生物环境不能构成生态系统,A错误;

B、野猪数量下降,虎的食物来源减少,会加剧和豹竞争剩余的食物资源(如野兔、梅花鹿),竞争加剧可能导致排斥加剧,B正确;

C、图中的食物网共由8条食物链组成,分别是草→野猪→虎、草→梅花鹿→虎、草→梅花鹿→豹、草→野兔→虎、草→野兔→豹、树木→野猪→虎、树木→梅花鹿→虎、树木→梅花鹿→豹,C错误;

D、能量在相邻两个营养级间的传递效率是10%~20%;生产者树木同化的能量会分配给所有初级消费者 (野猪、野兔、梅花鹿),因此流入野猪的比例不一定是10%~20%,可能更少,D错误。

故选:B。

【点评】本题考查生态系统的相关内容,要求学生能运用所学的知识正确作答。

7.(2025 浙江)由于DDT严重危害生物的健康且不易降解,许多国家禁用DDT。但DDT能杀灭按蚊,有效控制疟疾的传播,因此2006年世界卫生组织宣布允许非洲国家重新使用DDT,使得非洲疟疾的新增病例大幅下降。下列叙述不合理的是( )

A.喷施低浓度的DDT,也会在生物体内积累

B.DDT不易降解,不会在生物圈中大面积扩散

C.在严格管控的情况下,DDT可以局部用于预防疟疾

D.与第二营养级相比,第三营养级生物体内的DDT含量更高

【考点】生物富集.

【专题】正推法;物质循环和能量流动;理解能力.

【答案】B

【分析】生物体从周围环境吸收、积蓄“某种元素或难以降解的化合物”,使其在机体内浓度超过环境浓度的现象,称作生物富集。一旦含有“某种元素或难以降解的化合物”的生物被更高营养级的动物食用,就会沿着食物链逐渐在生物体内聚集,最终积累在食物链的顶端。

【解答】解:AD、DDT严重危害生物的健康且不易降解,能够沿着食物链逐渐在生物体内聚集,且营养级越高的生物体,其体内富集的DDT含量就越高,因此在喷施低浓度的DDT,也会在生物体内积累,与第二营养级相比,第三营养级生物体内的DDT含量更高,AD正确;

B、物质循环具有全球性,DDT不易降解,可以通过大气、水和生物迁移等途径扩散到世界各地,若使用不当,可能会导致DDT在生物圈中大面积扩散,B错误;

C、由题意“DDT能杀灭按蚊,有效控制疟疾的传播”可知:在严格管控的情况下,DDT可以局部用于预防疟疾,C正确。

故选:B。

【点评】本题主要考查的是生态系统的物质循环的相关知识,意在考查学生对基础知识的理解掌握,难度适中。

二.多选题(共1小题)

(多选)8.(2025 湖南)某人擅自在一湖泊中“放生”大量鲶鱼。短期内鲶鱼大量死亡,导致水质恶化,造成生态资源损失,此人被判承担相关责任。下列叙述正确的是( )

A.鲶鱼同化的能量可用于自身生长发育繁殖

B.鲶鱼死亡的原因可能是水体中氧气不足

C.鲶鱼死亡与水质恶化间存在负反馈调节

D.移除死鱼有助于缩短该湖泊恢复原状的时间

【考点】生态系统稳定性的概念和类型;能量流动的概念和过程.

【专题】正推法;生态系统;理解能力.

【答案】ABD

【分析】正反馈:反馈信息与原输入信息起相同作用,使输出进一步增强的调节,负反馈是 生态系统、生物体内环境稳态调节等过程中常见的一种调节机制,核心是系统输出反过来抑制系统输入,让系统保持稳定。

【解答】解:A、鲶鱼同化的能量包括呼吸消耗和用于自身生长、发育、繁殖的部分,A正确;

B、短期内大量鲶鱼导致水体溶解氧被迅速消耗,可能因缺氧死亡,B正确;

C、鲶鱼死亡导致水质恶化,进一步加剧死亡,属于正反馈调节,C错误;

D、移除死鱼可减少分解者耗氧和污染物积累,加速生态恢复,D正确。

故选:ABD。

【点评】本题考查生态系统的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力、运用所学知识综合分析问题的能力。

三.解答题(共1小题)

9.(2025 湖南)为探究施肥方式和土壤水分对微生物利用秸秆中碳的影响,采集分别用有机肥和含等量养分的化肥处理的表层土壤,再添加等量玉米秸秆,在适宜水分或干旱胁迫条件下培养。源于秸秆的CO2﹣C(表示CO2中的C)排放结果如图所示。回答下列问题:

(1)碳在生物群落内部传递的形式是 含碳有机物 。碳循环在生命系统结构层次的 生物圈 中完成,体现了全球性。

(2)追踪秸秆中碳的去向可采用 同位素标记 法。

(3)无论在适宜水分还是干旱胁迫条件下,施用 有机肥 (填“化肥”或“有机肥”)更能促进秸秆中有机物的氧化分解。

(4)秸秆用于沼气工程既改善了生态环境,又提高了社会和经济效益,体现了生态工程的 整体 原理。秸秆还可在沙漠中用于防风固沙,使土壤颗粒和有机物逐渐增多,为 土壤 的形成创造条件,有利于植被形成,逐渐提高生物多样性。

【考点】物质循环;生态工程所遵循的基本原理;生命系统的结构层次.

【专题】图像坐标类简答题;物质循环和能量流动;生态工程;解决问题能力.

【答案】(1)含碳有机物 生物圈

(2)同位素标记 有机肥

(3)有机肥

(4)整体 土壤

【分析】1、(1)碳循环的主要形式是CO2。

(2)CO2主要通过绿色植物的光合作用,此外还有一些自养微生物的化能合成作用进入生物群落。

(3)生物群落中的碳以有机物形式存在,以有机物形式在群落内部流动。

(4)碳以CO2形式返回无机环境,返回无机环境的途径有:动植物的呼吸作用、微生物的分解作用、化石燃料的燃烧。

2、生态工程以生态系统的自组织、自我调节功能为基础,遵循着整体、协调、循环、自生等生态学基本原理。

【解答】解:(1)碳在生物群落内部以含碳有机物形式存在,并以有机物形式在群落内部流动。碳循环具有全球性,在生物圈内循环往复。

(2)可采用同位素标记法追踪秸秆中碳的去向。

(3)分析曲线图可知,无论在适宜水分还是干旱胁迫条件下,施用有机肥都比施用化肥秆的CO2﹣C累积排放量高,说明施用有机肥更能促进秸秆中有机物的氧化分解。

(4)秸秆用于沼气工程既改善了生态环境,又提高了社会和经济效益,遵循了生态工程的整体原理。秸秆还可在沙漠中用于防风固沙,使土壤颗粒和有机物逐渐增多,为土壤的形成创造条件。

故答案为:

(1)含碳有机物 生物圈

(2)同位素标记 有机肥

(3)有机肥

(4)整体 土壤

【点评】本题考查生态系统的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题的能力是解答本题的关键。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

单元培优 生态系统及其稳定性

一.选择题(共7小题)

1.(2025 云南)增加碳汇的目的是减少大气中CO2含量。下列措施中无法实现减少碳排或增加碳汇的是( )

A.保护湿地 B.植树造林 C.秸秆还田 D.动物饲养

2.(2025 湖北)蚯蚓通常栖息在阴暗、潮湿的土壤环境中,以落叶、禽畜粪便和线虫等为食。四溴双酚A(TBBPA)是土壤中常见的污染物之一。科研人员以蚯蚓为实验对象,将其培养在浓度为1mg/kg的TBBPA污染土壤中进行30天富集实验,然后将蚯蚓转至干净土壤进行30天排出实验,实验结果如图。下列叙述错误的是( )

A.蚯蚓在生态系统中既是消费者也是分解者

B.蚯蚓对TBBPA的富集效应在20天以后趋于饱和

C.该实验结束时蚯蚓被其他捕食者所食,TBBPA不会沿食物链传递

D.15天时蚯蚓体内富集的TBBPA浓度约是初始实验环境中TBBPA的8倍

3.(2025 河北)口袋公园是指在城市中利用零星空地建设的小型绿地,可满足群众就近休闲需求,为群众增添身边的绿、眼前的美。下列分析错误的是( )

A.大量口袋公园的建设有效增加了绿地面积,有助于吸收和固定CO2

B.适当提高口袋公园的植物多样性,可增强其抵抗力稳定性

C.口袋公园生态系统不具备自我调节能力,需依赖人工维护

D.从空地到公园,鸟类等动物类群逐渐丰富,加快了生态系统的物质循环

4.(2025 山东)某时刻某动物种群所有个体的有机物中的总能量为①,一段时间后,此种群所有存活个体的有机物中的总能量为②,此种群在这段时间内通过呼吸作用散失的总能量为③,这段时间内死亡个体的有机物中的总能量为④。此种群在此期间无迁入迁出,无个体被捕食,估算这段时间内用于此种群生长、发育和繁殖的总能量时,应使用的表达式为( )

A.②﹣①+④ B.②﹣①+③ C.②﹣①﹣③+④ D.②﹣①+③+①

5.(2025 浙江)我国积极稳妥推进“碳中和”战略,努力实现CO2,相对“零排放”。下列措施不能减少CO2排放的是( )

A.鼓励使用新能源汽车 B.减少煤炭等火力发电

C.推广使用一次性木筷 D.乘坐公交等绿色出行

6.(2025 选择性)如图为某森林生态系统的部分食物网。下列叙述正确的是( )

A.图中的生物及其非生物环境构成生态系统

B.野猪数量下降时,虎对豹的排斥加剧

C.图中的食物网共由6条食物链组成

D.树木同化的能量约有10%~20%流入到野猪

7.(2025 浙江)由于DDT严重危害生物的健康且不易降解,许多国家禁用DDT。但DDT能杀灭按蚊,有效控制疟疾的传播,因此2006年世界卫生组织宣布允许非洲国家重新使用DDT,使得非洲疟疾的新增病例大幅下降。下列叙述不合理的是( )

A.喷施低浓度的DDT,也会在生物体内积累

B.DDT不易降解,不会在生物圈中大面积扩散

C.在严格管控的情况下,DDT可以局部用于预防疟疾

D.与第二营养级相比,第三营养级生物体内的DDT含量更高

二.多选题(共1小题)

(多选)8.(2025 湖南)某人擅自在一湖泊中“放生”大量鲶鱼。短期内鲶鱼大量死亡,导致水质恶化,造成生态资源损失,此人被判承担相关责任。下列叙述正确的是( )

A.鲶鱼同化的能量可用于自身生长发育繁殖

B.鲶鱼死亡的原因可能是水体中氧气不足

C.鲶鱼死亡与水质恶化间存在负反馈调节

D.移除死鱼有助于缩短该湖泊恢复原状的时间

三.解答题(共1小题)

9.(2025 湖南)为探究施肥方式和土壤水分对微生物利用秸秆中碳的影响,采集分别用有机肥和含等量养分的化肥处理的表层土壤,再添加等量玉米秸秆,在适宜水分或干旱胁迫条件下培养。源于秸秆的CO2﹣C(表示CO2中的C)排放结果如图所示。回答下列问题:

(1)碳在生物群落内部传递的形式是 。碳循环在生命系统结构层次的 中完成,体现了全球性。

(2)追踪秸秆中碳的去向可采用 法。

(3)无论在适宜水分还是干旱胁迫条件下,施用 (填“化肥”或“有机肥”)更能促进秸秆中有机物的氧化分解。

(4)秸秆用于沼气工程既改善了生态环境,又提高了社会和经济效益,体现了生态工程的 原理。秸秆还可在沙漠中用于防风固沙,使土壤颗粒和有机物逐渐增多,为 的形成创造条件,有利于植被形成,逐渐提高生物多样性。

单元培优 生态系统及其稳定性

参考答案与试题解析

一.选择题(共7小题)

1.(2025 云南)增加碳汇的目的是减少大气中CO2含量。下列措施中无法实现减少碳排或增加碳汇的是( )

A.保护湿地 B.植树造林 C.秸秆还田 D.动物饲养

【考点】碳循环过程与温室效应.

【专题】正推法;物质循环和能量流动;解决问题能力.

【答案】D

【分析】碳汇是指通过植树造林、植被恢复等措施,吸收大气中的二氧化碳,从而减少温室气体在大气中浓度的过程、活动或机制。减少碳排放也是降低大气中二氧化碳含量的重要途径。

【解答】解:A、湿地生态系统具有强大的碳汇功能,保护湿地可以维持和增强其吸收二氧化碳的能力,减少碳排放或增加碳汇,A错误;

B、植树造林能够增加植物的数量,从而吸收更多的二氧化碳,增加碳汇,B错误;

C、秸秆还田可以增加土壤有机质,改善土壤结构,同时秸秆在分解过程中会固定一部分碳,有助于增加碳汇,C错误;

D、动物饲养过程中,动物呼吸会释放二氧化碳,而且动物的粪便等在分解过程中也会产生二氧化碳等温室气体,无法实现减少碳排放,D正确。

故选:D。

【点评】本题考查生态系统的碳循环和温室效应等有关知识,要求学生能够分析题干获取有效信息并能够结合所学知识作答。

2.(2025 湖北)蚯蚓通常栖息在阴暗、潮湿的土壤环境中,以落叶、禽畜粪便和线虫等为食。四溴双酚A(TBBPA)是土壤中常见的污染物之一。科研人员以蚯蚓为实验对象,将其培养在浓度为1mg/kg的TBBPA污染土壤中进行30天富集实验,然后将蚯蚓转至干净土壤进行30天排出实验,实验结果如图。下列叙述错误的是( )

A.蚯蚓在生态系统中既是消费者也是分解者

B.蚯蚓对TBBPA的富集效应在20天以后趋于饱和

C.该实验结束时蚯蚓被其他捕食者所食,TBBPA不会沿食物链传递

D.15天时蚯蚓体内富集的TBBPA浓度约是初始实验环境中TBBPA的8倍

【考点】生态系统的组成成分;食物链与食物网.

【专题】坐标曲线图;归纳推理;正推法;生态系统;理解能力.

【答案】C

【分析】生物富集作用是指环境中一些有害物质(如重金属、化学农药等),通过食物链在生物体内不断积累的过程。因为这些有害物质化学性质稳定,在生物体内是难以分解、无法排出的,所以随着营养级的升高而不断积累。

【解答】解:A、根据题干可知,蚯蚓以落叶、禽畜粪便为食,属于分解者,又可以线虫为食,也是消费者,A正确;

B、由图可知,蚯蚓对TBBPA的富集效应在20天以后达到最大值并且趋于稳定,即趋于饱和,B正确;

C、TBBPA是土壤污染物,该实验结束时蚯蚓被其他捕食者所食,TBBPA会沿食物链传递,C错误;

D、由图的数据可知,15天时蚯蚓体内富集的TBBPA浓度约是初始实验环境中TBBPA的8倍,D正确。

故选:C。

【点评】本题结合图解,考查生态系统的功能,要求考生识记生态系统的组成成分,掌握生物富集的特点,能正确分析题图。

3.(2025 河北)口袋公园是指在城市中利用零星空地建设的小型绿地,可满足群众就近休闲需求,为群众增添身边的绿、眼前的美。下列分析错误的是( )

A.大量口袋公园的建设有效增加了绿地面积,有助于吸收和固定CO2

B.适当提高口袋公园的植物多样性,可增强其抵抗力稳定性

C.口袋公园生态系统不具备自我调节能力,需依赖人工维护

D.从空地到公园,鸟类等动物类群逐渐丰富,加快了生态系统的物质循环

【考点】物质循环;生态系统稳定性的概念和类型.

【专题】正推法;生态系统;物质循环和能量流动;理解能力.

【答案】C

【分析】1、在生态系统中,组成生物体的碳、氢、氧、氮、磷、硫等元素,都不断进行着从非生物环境到生物群落,又从生物群落到非生物环境的循环过程,这就是生态系统的物质循环。这里所说的生态系统,指的是地球上最大的生态系统——生物圈,物质循环具有全球性,因此又叫生物地球化学循环。

2、碳循环的主要形式是CO2。

3、CO2主要通过绿色植物的光合作用,此外还有一些自养微生物的化能合成作用进入生物群落。

4、生物群落中的碳以有机物形式存在,以有机物形式在群落内部流动。

5、碳以CO2形式返回无机环境,返回无机环境的途径有:动植物的呼吸作用、微生物的分解作用、化石燃料的燃烧。

【解答】解:A、植物通过光合作用吸收和固定CO2,大量口袋公园建设增加绿地面积,也就增加了植物数量,有助于吸收和固定CO2,A正确;

B、生态系统中物种多样性越高,营养结构越复杂,抵抗力稳定性越强。适当提高口袋公园植物多样性,可增强其抵抗力稳定性,B正确;

C、任何生态系统都具备一定的自我调节能力,口袋公园生态系统也不例外,只是相对自然生态系统,其自我调节能力可能较弱,但不是不具备,C错误;

D、从空地到公园,环境发生改变,适合鸟类等动物生存,动物类群逐渐丰富。动物作为消费者能够加快生态系统的物质循环,D正确。

故选:C。

【点评】本题以口袋公园这一城市生态系统的特殊形式为背景,综合考查生态系统的多种功能与特性。培养学生运用生物学知识解释现实生态现象的能力,体现生命观念中生态系统各部分相互关联的思想;通过对各选项的分析判断,考查学生的科学思维能力,使其能基于生态系统的原理进行合理推理,整体处于中等难度水平。

4.(2025 山东)某时刻某动物种群所有个体的有机物中的总能量为①,一段时间后,此种群所有存活个体的有机物中的总能量为②,此种群在这段时间内通过呼吸作用散失的总能量为③,这段时间内死亡个体的有机物中的总能量为④。此种群在此期间无迁入迁出,无个体被捕食,估算这段时间内用于此种群生长、发育和繁殖的总能量时,应使用的表达式为( )

A.②﹣①+④ B.②﹣①+③ C.②﹣①﹣③+④ D.②﹣①+③+①

【考点】能量流动的特点及相关计算.

【专题】正推法;生态系统;理解能力.

【答案】A

【分析】1、能量流动的概念:能量的输入、传递、转化、散失的过程。

2、输入:能量流动的起点:生产者固定太阳能,输入的总值:生产者固定的太阳能。

3、传递:传递途径(渠道):食物链和食物网,传递形式:有机物中的化学能。

4、转化:光能→有机物中化学能→热能,散失的形式:热能

【解答】解:某时刻种群所有个体有机物中的总能量为①,一段时间后存活个体有机物中的总能量为②,死亡个体有机物中的总能量为④,那么②+④表示一段时间后该种群的总能量(包括存活个体和死亡个体)。该种群在这段时间内通过呼吸作用散失的总能量为③。根据能量守恒定律,输入该种群的总能量(即最初所有个体有机物中的总能量①),一部分通过呼吸作用散失(③),另一部分用于种群生长、发育和繁殖(设为X)。而用于生长、发育和繁殖的能量又转化为一段时间后种群的总能量(②+④)。所以可以得到等式①=③+X,即X=②+④﹣①,变形可得X =②﹣①+④。综上,估算这段时间内用于此种群生长、发育和繁殖的总能量时,应使用的表达式为②﹣①+④,A正确。

故选:A。

【点评】本题考查生态系统的能量流动特点及相关的计算,意在考查考生的分析能力和计算能力。

5.(2025 浙江)我国积极稳妥推进“碳中和”战略,努力实现CO2,相对“零排放”。下列措施不能减少CO2排放的是( )

A.鼓励使用新能源汽车 B.减少煤炭等火力发电

C.推广使用一次性木筷 D.乘坐公交等绿色出行

【考点】碳循环过程与温室效应.

【专题】正推法;物质循环和能量流动;理解能力.

【答案】C

【分析】为实现碳中和,鼓励使用新能源汽车、减少煤炭等火力发电、乘坐公交等绿色出行等方式减少CO2的排放,同时退耕还林、植树种草等措施增加CO2的吸收。

【解答】解:AB、鼓励使用新能源汽车,减少煤炭等火力发电,可减少化石燃料的燃烧,从而减少CO2的排放,AB错误;

C、推广使用一次性木筷,会因大量砍伐木材,导致CO2的吸收量减少,排放量增加,C正确;

D、乘坐公交等绿色出行,可节约资源,减少CO2的排放,D错误。

故选:C。

【点评】本题考查碳循环的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,学生具备运用所学知识综合分析问题的能力是解答本题的关键。

6.(2025 选择性)如图为某森林生态系统的部分食物网。下列叙述正确的是( )

A.图中的生物及其非生物环境构成生态系统

B.野猪数量下降时,虎对豹的排斥加剧

C.图中的食物网共由6条食物链组成

D.树木同化的能量约有10%~20%流入到野猪

【考点】能量流动的概念和过程;生态系统的组成成分;食物链与食物网.

【专题】正推法;种群和群落;物质循环和能量流动;理解能力.

【答案】B

【分析】生态系统的结构包括生态系统的组成成分和营养结构,而组成成分包括非生物的物质和能量、生产者、消费者和分解者,营养结构是指食物链和食物网。

【解答】解:A、生态系统的组成成分包括非生物的物质和能量、生产者、消费者和分解者;图中的生物只有生产者和消费者,缺少分解者,所以图中的生物及其非生物环境不能构成生态系统,A错误;

B、野猪数量下降,虎的食物来源减少,会加剧和豹竞争剩余的食物资源(如野兔、梅花鹿),竞争加剧可能导致排斥加剧,B正确;

C、图中的食物网共由8条食物链组成,分别是草→野猪→虎、草→梅花鹿→虎、草→梅花鹿→豹、草→野兔→虎、草→野兔→豹、树木→野猪→虎、树木→梅花鹿→虎、树木→梅花鹿→豹,C错误;

D、能量在相邻两个营养级间的传递效率是10%~20%;生产者树木同化的能量会分配给所有初级消费者 (野猪、野兔、梅花鹿),因此流入野猪的比例不一定是10%~20%,可能更少,D错误。

故选:B。

【点评】本题考查生态系统的相关内容,要求学生能运用所学的知识正确作答。

7.(2025 浙江)由于DDT严重危害生物的健康且不易降解,许多国家禁用DDT。但DDT能杀灭按蚊,有效控制疟疾的传播,因此2006年世界卫生组织宣布允许非洲国家重新使用DDT,使得非洲疟疾的新增病例大幅下降。下列叙述不合理的是( )

A.喷施低浓度的DDT,也会在生物体内积累

B.DDT不易降解,不会在生物圈中大面积扩散

C.在严格管控的情况下,DDT可以局部用于预防疟疾

D.与第二营养级相比,第三营养级生物体内的DDT含量更高

【考点】生物富集.

【专题】正推法;物质循环和能量流动;理解能力.

【答案】B

【分析】生物体从周围环境吸收、积蓄“某种元素或难以降解的化合物”,使其在机体内浓度超过环境浓度的现象,称作生物富集。一旦含有“某种元素或难以降解的化合物”的生物被更高营养级的动物食用,就会沿着食物链逐渐在生物体内聚集,最终积累在食物链的顶端。

【解答】解:AD、DDT严重危害生物的健康且不易降解,能够沿着食物链逐渐在生物体内聚集,且营养级越高的生物体,其体内富集的DDT含量就越高,因此在喷施低浓度的DDT,也会在生物体内积累,与第二营养级相比,第三营养级生物体内的DDT含量更高,AD正确;

B、物质循环具有全球性,DDT不易降解,可以通过大气、水和生物迁移等途径扩散到世界各地,若使用不当,可能会导致DDT在生物圈中大面积扩散,B错误;

C、由题意“DDT能杀灭按蚊,有效控制疟疾的传播”可知:在严格管控的情况下,DDT可以局部用于预防疟疾,C正确。

故选:B。

【点评】本题主要考查的是生态系统的物质循环的相关知识,意在考查学生对基础知识的理解掌握,难度适中。

二.多选题(共1小题)

(多选)8.(2025 湖南)某人擅自在一湖泊中“放生”大量鲶鱼。短期内鲶鱼大量死亡,导致水质恶化,造成生态资源损失,此人被判承担相关责任。下列叙述正确的是( )

A.鲶鱼同化的能量可用于自身生长发育繁殖

B.鲶鱼死亡的原因可能是水体中氧气不足

C.鲶鱼死亡与水质恶化间存在负反馈调节

D.移除死鱼有助于缩短该湖泊恢复原状的时间

【考点】生态系统稳定性的概念和类型;能量流动的概念和过程.

【专题】正推法;生态系统;理解能力.

【答案】ABD

【分析】正反馈:反馈信息与原输入信息起相同作用,使输出进一步增强的调节,负反馈是 生态系统、生物体内环境稳态调节等过程中常见的一种调节机制,核心是系统输出反过来抑制系统输入,让系统保持稳定。

【解答】解:A、鲶鱼同化的能量包括呼吸消耗和用于自身生长、发育、繁殖的部分,A正确;

B、短期内大量鲶鱼导致水体溶解氧被迅速消耗,可能因缺氧死亡,B正确;

C、鲶鱼死亡导致水质恶化,进一步加剧死亡,属于正反馈调节,C错误;

D、移除死鱼可减少分解者耗氧和污染物积累,加速生态恢复,D正确。

故选:ABD。

【点评】本题考查生态系统的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力、运用所学知识综合分析问题的能力。

三.解答题(共1小题)

9.(2025 湖南)为探究施肥方式和土壤水分对微生物利用秸秆中碳的影响,采集分别用有机肥和含等量养分的化肥处理的表层土壤,再添加等量玉米秸秆,在适宜水分或干旱胁迫条件下培养。源于秸秆的CO2﹣C(表示CO2中的C)排放结果如图所示。回答下列问题:

(1)碳在生物群落内部传递的形式是 含碳有机物 。碳循环在生命系统结构层次的 生物圈 中完成,体现了全球性。

(2)追踪秸秆中碳的去向可采用 同位素标记 法。

(3)无论在适宜水分还是干旱胁迫条件下,施用 有机肥 (填“化肥”或“有机肥”)更能促进秸秆中有机物的氧化分解。

(4)秸秆用于沼气工程既改善了生态环境,又提高了社会和经济效益,体现了生态工程的 整体 原理。秸秆还可在沙漠中用于防风固沙,使土壤颗粒和有机物逐渐增多,为 土壤 的形成创造条件,有利于植被形成,逐渐提高生物多样性。

【考点】物质循环;生态工程所遵循的基本原理;生命系统的结构层次.

【专题】图像坐标类简答题;物质循环和能量流动;生态工程;解决问题能力.

【答案】(1)含碳有机物 生物圈

(2)同位素标记 有机肥

(3)有机肥

(4)整体 土壤

【分析】1、(1)碳循环的主要形式是CO2。

(2)CO2主要通过绿色植物的光合作用,此外还有一些自养微生物的化能合成作用进入生物群落。

(3)生物群落中的碳以有机物形式存在,以有机物形式在群落内部流动。

(4)碳以CO2形式返回无机环境,返回无机环境的途径有:动植物的呼吸作用、微生物的分解作用、化石燃料的燃烧。

2、生态工程以生态系统的自组织、自我调节功能为基础,遵循着整体、协调、循环、自生等生态学基本原理。

【解答】解:(1)碳在生物群落内部以含碳有机物形式存在,并以有机物形式在群落内部流动。碳循环具有全球性,在生物圈内循环往复。

(2)可采用同位素标记法追踪秸秆中碳的去向。

(3)分析曲线图可知,无论在适宜水分还是干旱胁迫条件下,施用有机肥都比施用化肥秆的CO2﹣C累积排放量高,说明施用有机肥更能促进秸秆中有机物的氧化分解。

(4)秸秆用于沼气工程既改善了生态环境,又提高了社会和经济效益,遵循了生态工程的整体原理。秸秆还可在沙漠中用于防风固沙,使土壤颗粒和有机物逐渐增多,为土壤的形成创造条件。

故答案为:

(1)含碳有机物 生物圈

(2)同位素标记 有机肥

(3)有机肥

(4)整体 土壤

【点评】本题考查生态系统的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题的能力是解答本题的关键。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)