8《灯光》课件

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

灯光是多么光明,多么温暖。我们对灯光都非常熟悉,平时并不特别注意它。本课作者王愿坚却对灯光有着特殊的感受,因为在他的经历中,发生过一个感人的故事。今天,我们就共同走进他笔下的《灯光》,去感受一名战士内心对灯光的向往。

灯 光

王愿坚(1929-1991年)

中国电影编剧、作家。主要作品有《党费》《足迹》《路标》《妈妈》等;电影文学剧本《闪闪的红星》(与陆柱国合写)。

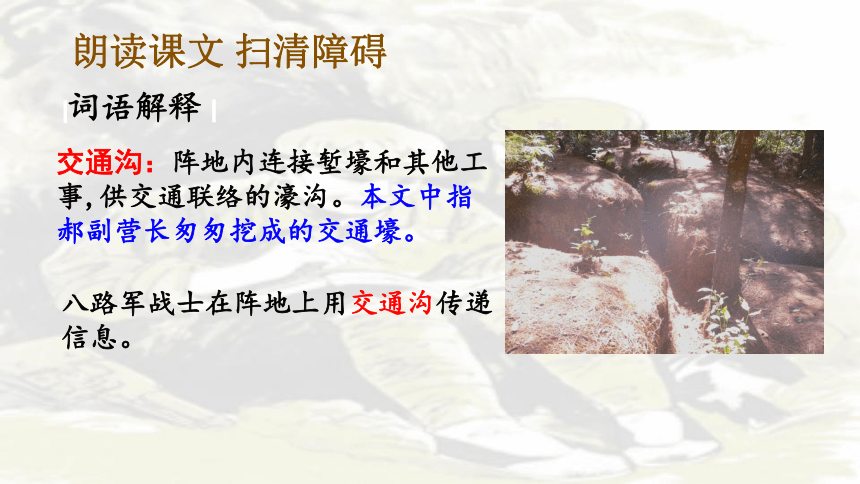

交通沟:阵地内连接堑壕和其他工事,供交通联络的濠沟。本文中指郝副营长匆匆挖成的交通壕。

朗读课文 扫清障碍

词语解释

八路军战士在阵地上用交通沟传递信息。

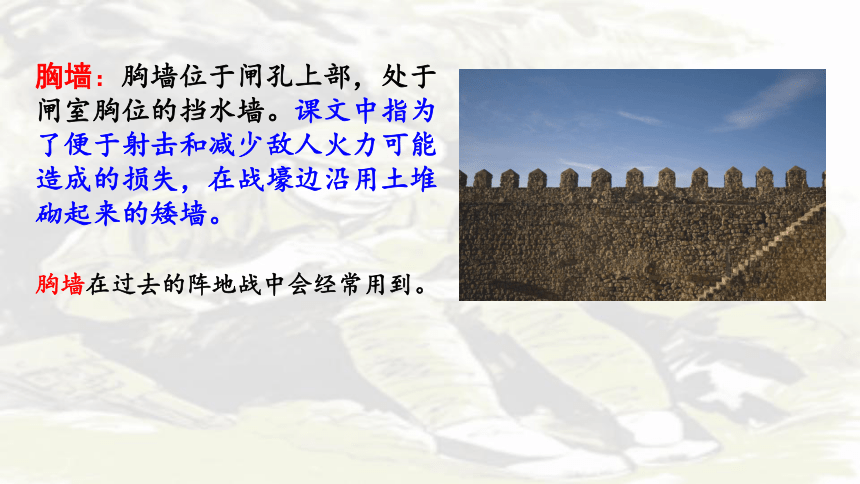

胸墙在过去的阵地战中会经常用到。

胸墙:胸墙位于闸孔上部,处于闸室胸位的挡水墙。课文中指为了便于射击和减少敌人火力可能造成的损失,在战壕边沿用土堆砌起来的矮墙。

憧憬:对未来的美好生活的期待与向往。本课指郝副营长希望孩子们有更优越的学习环境,老百姓能过上更好的日子,祖国能繁荣富强。

天上的云变化多端,带给人们美好的憧憬。

形容珠玉等光彩鲜明。

璀璨:

上灯了,璀璨的灯光十分迷人。

本课指天安门广场灯光耀眼。

整体感知

快速默读课文,找出文中写到“灯光”和“火光”的句子,用横线画出来。

那课文围绕“灯光”和“火光”写了一件什么事呢?

想一想,课文主要写了一件什么事?

讲述了在解放战争时期,郝副营长憧憬未来孩子们可以在灯光读书生活并为之献身的感人故事。

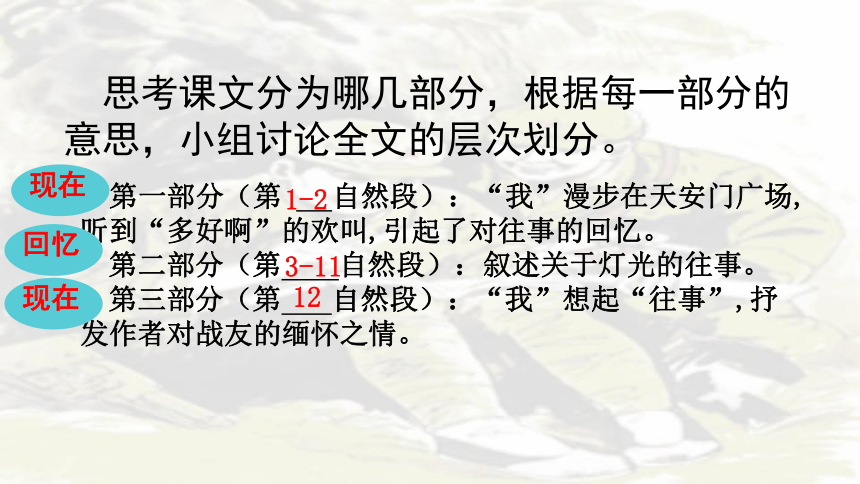

第一部分(第 自然段):“我”漫步在天安门广场,听到“多好啊”的欢叫,引起了对往事的回忆。

第二部分(第 自然段):叙述关于灯光的往事。

第三部分(第 自然段):“我”想起“往事”,抒发作者对战友的缅怀之情。

思考课文分为哪几部分,根据每一部分的意思,小组讨论全文的层次划分。

1-2

3-11

12

现在

回忆

现在

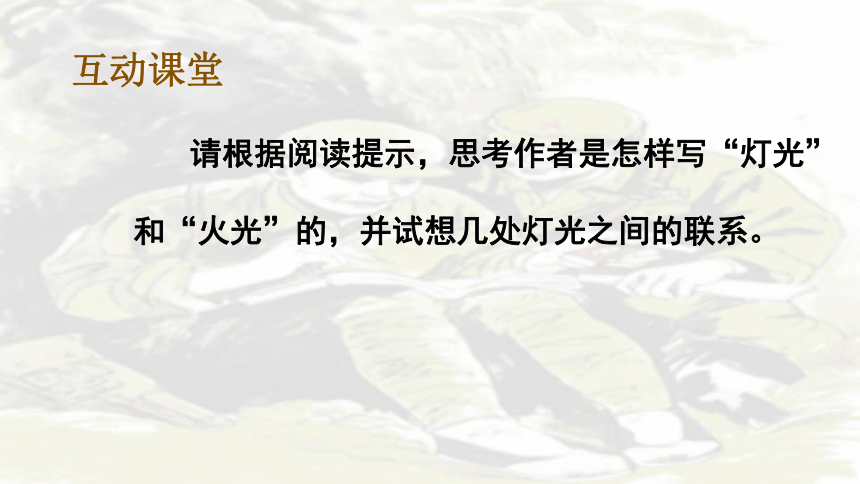

请根据阅读提示,思考作者是怎样写“灯光”和“火光”的,并试想几处灯光之间的联系。

互动课堂

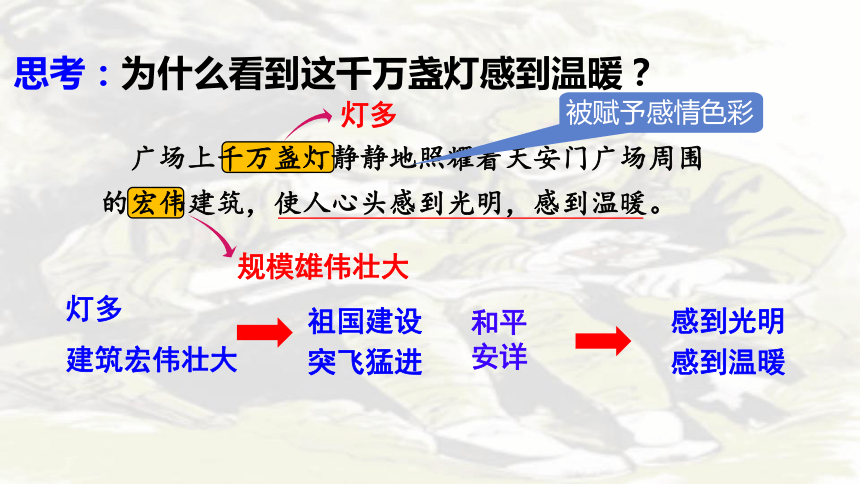

灯多

建筑宏伟壮大

灯多

规模雄伟壮大

感到光明

感到温暖

思考:为什么看到这千万盏灯感到温暖?

广场上千万盏灯静静地照耀着天安门广场周围的宏伟建筑,使人心头感到光明,感到温暖。

祖国建设突飞猛进

和平安详

被赋予感彩

郝副营长对光明的向往

书上有一幅插图,画的是一盏吊着的电灯,一个孩子正在灯下聚精会神地读书。他注视着那幅图,默默地沉思着。“多好啊!”他在自言自语。

羡慕

他又划着一根火柴,点燃了烟,又望了一眼图画,深情地说:“赶明儿胜利了,咱们也能用上电灯,让孩子们都在那样亮的灯光底下学习,该多好啊!”

郝副营长希望下一代在电灯下学习,过上幸福生活。

这就是他在战斗中能英勇献身的伟大动力。

不是。不仅仅指孩子能在灯光下学习。

还指郝副营长憧憬战争取得胜利后,孩子们有更优越的学习环境,老百姓能过上更好的日子,祖国能繁荣富强。

思考:“多好啊!”仅仅是指在灯光下看书吗?

他把头靠在胸墙上,望着漆黑的夜空,完全陷入了对未来的憧憬里。

“靠”“望”“陷”三个动词表现了郝副营长对美好未来的期盼。

郝副营长美好的愿望实现了吗?他见到电灯了吗?读课文第8—11自然段。

在这千钧一发的时刻,是郝副营长划着了火柴,点燃了那本书,举得高高的,为后续部队照亮了前进的路。可是,火光暴露了他自己,他被敌人的机枪打中了。

没有实现。他生前没见到电灯。

练说:这火光虽然是微弱的,但我觉得这是( )之光。(请简述理由)

词语积累(比喻情况万分危急)

迫在眉睫

危在旦夕

千钧一发

生死存亡

命悬一线

生死攸关

革命先烈的无私奉献精神,

现在的生活来之不易。

这位年轻的战友不惜自己的性命,为了让孩子们能够在电灯底下学习,他自己没有来得及见一见电灯。

此时此刻,你想对郝副营长说些什么?

郝副营长,您虽然没有见过电灯,但您的一颗心却照耀着千千万万的人,您用自己年轻的生命换来了战斗的胜利,您真勇敢,我敬佩您!

读课文最后一个自然段,思考:最后一句话与第一自然段有什么关系?

是对先烈最好的怀念。

在天安门前璀璨的华灯下面,我又想起这位亲爱的战友来。

首尾呼应

寄托了作者的哀思和愿望,不要忘记革命先烈。

结构梳理

课文中,天安门前璀璨的灯光、郝副营长书上插图中的灯光和战场上微弱的火光,三者之间有什么联系?它们与课文题目又有什么联系?

贯穿全文的线索

新时代新生活的象征,是革命先辈憧憬并为之奋斗的新生活的缩影

让我们感悟到不要忘记为今

天的美好生活而牺牲的先烈,

珍惜来之不易的幸福生活。

让我们记住那些战争年代的英雄们!

—黄继光

舍身堵抢眼

回顾课文内容,想一想作者在写作顺序上有什么特别之处?

课文开头先介绍了现在的场景,又回忆了( ),最后又回到现在的场景。

1947年初秋,郝副营长英勇牺牲的事

结果

事件过程

总结

倒叙

倒叙是根据表达的需要,把事件的结局或某个最重要、最突出的片段提文章的前边,然后再从事件的开头按事情原来的发展顺序进行叙述的方法。

倒叙

好处 能增强文章的生动性,使文章产生悬念,更能引人入胜,吸引读者,同时也可以避免叙述的平板和结构的单调。

六十年照明灯变迁

新中国成立前,多数农家点的是陶瓷制成的豆油灯后来有了煤油灯,瓶子口上扣一个铁制圆盖。当中嵌着细铁管,管内有一根灯芯,煤油渗上来,再后来有了子灯。20世纪10年代来,有的用上汽灯。20世纪50年代初,有的地方建立发电厂,改革开放后,城乡百姓逐渐用上了电灯,“耕地不用牛,点灯不用油“成为现实。

拓展延伸

豆油灯

煤油灯

推荐阅读

《七根火柴》

《小游击队员》

四、可以在网络上搜一搜电影《闪闪的红星》,看一看。

灯光是多么光明,多么温暖。我们对灯光都非常熟悉,平时并不特别注意它。本课作者王愿坚却对灯光有着特殊的感受,因为在他的经历中,发生过一个感人的故事。今天,我们就共同走进他笔下的《灯光》,去感受一名战士内心对灯光的向往。

灯 光

王愿坚(1929-1991年)

中国电影编剧、作家。主要作品有《党费》《足迹》《路标》《妈妈》等;电影文学剧本《闪闪的红星》(与陆柱国合写)。

交通沟:阵地内连接堑壕和其他工事,供交通联络的濠沟。本文中指郝副营长匆匆挖成的交通壕。

朗读课文 扫清障碍

词语解释

八路军战士在阵地上用交通沟传递信息。

胸墙在过去的阵地战中会经常用到。

胸墙:胸墙位于闸孔上部,处于闸室胸位的挡水墙。课文中指为了便于射击和减少敌人火力可能造成的损失,在战壕边沿用土堆砌起来的矮墙。

憧憬:对未来的美好生活的期待与向往。本课指郝副营长希望孩子们有更优越的学习环境,老百姓能过上更好的日子,祖国能繁荣富强。

天上的云变化多端,带给人们美好的憧憬。

形容珠玉等光彩鲜明。

璀璨:

上灯了,璀璨的灯光十分迷人。

本课指天安门广场灯光耀眼。

整体感知

快速默读课文,找出文中写到“灯光”和“火光”的句子,用横线画出来。

那课文围绕“灯光”和“火光”写了一件什么事呢?

想一想,课文主要写了一件什么事?

讲述了在解放战争时期,郝副营长憧憬未来孩子们可以在灯光读书生活并为之献身的感人故事。

第一部分(第 自然段):“我”漫步在天安门广场,听到“多好啊”的欢叫,引起了对往事的回忆。

第二部分(第 自然段):叙述关于灯光的往事。

第三部分(第 自然段):“我”想起“往事”,抒发作者对战友的缅怀之情。

思考课文分为哪几部分,根据每一部分的意思,小组讨论全文的层次划分。

1-2

3-11

12

现在

回忆

现在

请根据阅读提示,思考作者是怎样写“灯光”和“火光”的,并试想几处灯光之间的联系。

互动课堂

灯多

建筑宏伟壮大

灯多

规模雄伟壮大

感到光明

感到温暖

思考:为什么看到这千万盏灯感到温暖?

广场上千万盏灯静静地照耀着天安门广场周围的宏伟建筑,使人心头感到光明,感到温暖。

祖国建设突飞猛进

和平安详

被赋予感彩

郝副营长对光明的向往

书上有一幅插图,画的是一盏吊着的电灯,一个孩子正在灯下聚精会神地读书。他注视着那幅图,默默地沉思着。“多好啊!”他在自言自语。

羡慕

他又划着一根火柴,点燃了烟,又望了一眼图画,深情地说:“赶明儿胜利了,咱们也能用上电灯,让孩子们都在那样亮的灯光底下学习,该多好啊!”

郝副营长希望下一代在电灯下学习,过上幸福生活。

这就是他在战斗中能英勇献身的伟大动力。

不是。不仅仅指孩子能在灯光下学习。

还指郝副营长憧憬战争取得胜利后,孩子们有更优越的学习环境,老百姓能过上更好的日子,祖国能繁荣富强。

思考:“多好啊!”仅仅是指在灯光下看书吗?

他把头靠在胸墙上,望着漆黑的夜空,完全陷入了对未来的憧憬里。

“靠”“望”“陷”三个动词表现了郝副营长对美好未来的期盼。

郝副营长美好的愿望实现了吗?他见到电灯了吗?读课文第8—11自然段。

在这千钧一发的时刻,是郝副营长划着了火柴,点燃了那本书,举得高高的,为后续部队照亮了前进的路。可是,火光暴露了他自己,他被敌人的机枪打中了。

没有实现。他生前没见到电灯。

练说:这火光虽然是微弱的,但我觉得这是( )之光。(请简述理由)

词语积累(比喻情况万分危急)

迫在眉睫

危在旦夕

千钧一发

生死存亡

命悬一线

生死攸关

革命先烈的无私奉献精神,

现在的生活来之不易。

这位年轻的战友不惜自己的性命,为了让孩子们能够在电灯底下学习,他自己没有来得及见一见电灯。

此时此刻,你想对郝副营长说些什么?

郝副营长,您虽然没有见过电灯,但您的一颗心却照耀着千千万万的人,您用自己年轻的生命换来了战斗的胜利,您真勇敢,我敬佩您!

读课文最后一个自然段,思考:最后一句话与第一自然段有什么关系?

是对先烈最好的怀念。

在天安门前璀璨的华灯下面,我又想起这位亲爱的战友来。

首尾呼应

寄托了作者的哀思和愿望,不要忘记革命先烈。

结构梳理

课文中,天安门前璀璨的灯光、郝副营长书上插图中的灯光和战场上微弱的火光,三者之间有什么联系?它们与课文题目又有什么联系?

贯穿全文的线索

新时代新生活的象征,是革命先辈憧憬并为之奋斗的新生活的缩影

让我们感悟到不要忘记为今

天的美好生活而牺牲的先烈,

珍惜来之不易的幸福生活。

让我们记住那些战争年代的英雄们!

—黄继光

舍身堵抢眼

回顾课文内容,想一想作者在写作顺序上有什么特别之处?

课文开头先介绍了现在的场景,又回忆了( ),最后又回到现在的场景。

1947年初秋,郝副营长英勇牺牲的事

结果

事件过程

总结

倒叙

倒叙是根据表达的需要,把事件的结局或某个最重要、最突出的片段提文章的前边,然后再从事件的开头按事情原来的发展顺序进行叙述的方法。

倒叙

好处 能增强文章的生动性,使文章产生悬念,更能引人入胜,吸引读者,同时也可以避免叙述的平板和结构的单调。

六十年照明灯变迁

新中国成立前,多数农家点的是陶瓷制成的豆油灯后来有了煤油灯,瓶子口上扣一个铁制圆盖。当中嵌着细铁管,管内有一根灯芯,煤油渗上来,再后来有了子灯。20世纪10年代来,有的用上汽灯。20世纪50年代初,有的地方建立发电厂,改革开放后,城乡百姓逐渐用上了电灯,“耕地不用牛,点灯不用油“成为现实。

拓展延伸

豆油灯

煤油灯

推荐阅读

《七根火柴》

《小游击队员》

四、可以在网络上搜一搜电影《闪闪的红星》,看一看。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地