第四单元《采用合理的论证方法》课件(共28张PPT)统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 第四单元《采用合理的论证方法》课件(共28张PPT)统编版高中语文选择性必修上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 467.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

采用合理的论证方法

统编版高中语文选择性必修上册第四单元

核心目标

1.了解“论证”的概念,及其要素。

2.学习掌握常见的论证方法。

3.了解隐藏前提,学会引入“虚拟论敌”。

4.在语言运用中掌握相关方法。

任务活动一 了解论证

——采用合理的论证方法

/01

了解论证

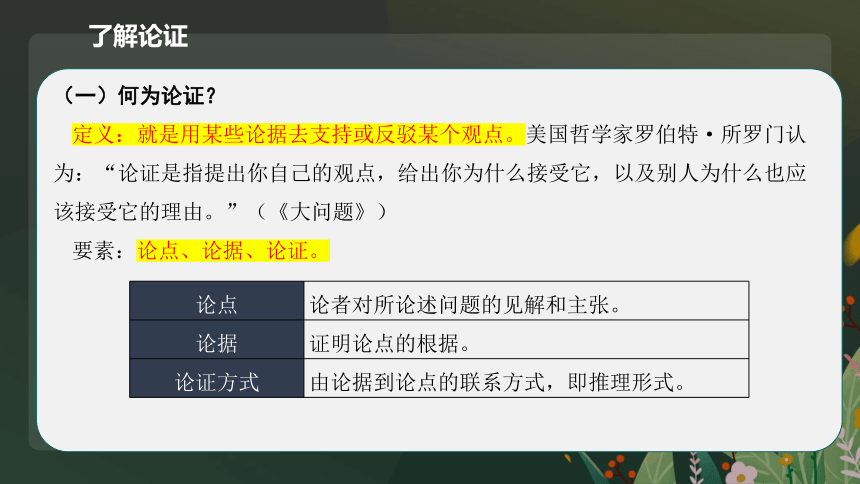

(一)何为论证?

定义:就是用某些论据去支持或反驳某个观点。美国哲学家罗伯特·所罗门认为:“论证是指提出你自己的观点,给出你为什么接受它,以及别人为什么也应该接受它的理由。”(《大问题》)

要素:论点、论据、论证。

论点 论者对所论述问题的见解和主张。

论据 证明论点的根据。

论证方式 由论据到论点的联系方式,即推理形式。

了解论证

(二)了解论证方式

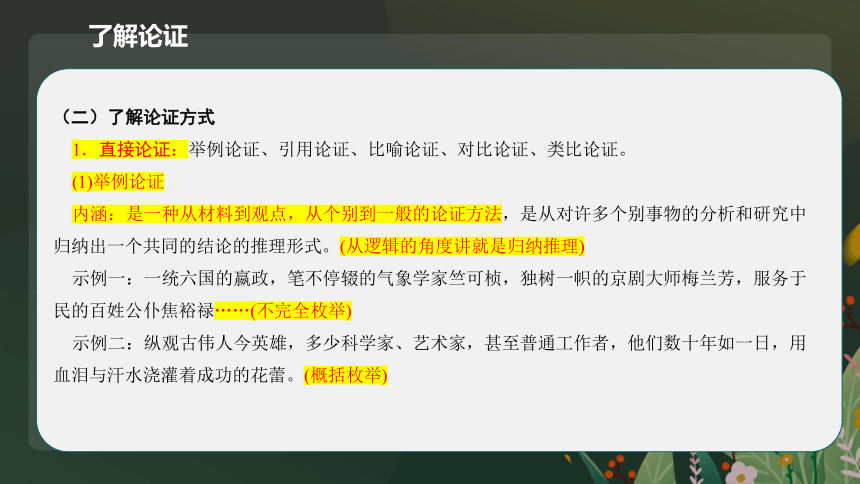

1.直接论证:举例论证、引用论证、比喻论证、对比论证、类比论证。

(1)举例论证

内涵:是一种从材料到观点,从个别到一般的论证方法,是从对许多个别事物的分析和研究中归纳出一个共同的结论的推理形式。(从逻辑的角度讲就是归纳推理)

示例一:一统六国的嬴政,笔不停辍的气象学家竺可桢,独树一帜的京剧大师梅兰芳,服务于民的百姓公仆焦裕禄……(不完全枚举)

示例二:纵观古伟人今英雄,多少科学家、艺术家,甚至普通工作者,他们数十年如一日,用血泪与汗水浇灌着成功的花蕾。(概括枚举)

了解论证

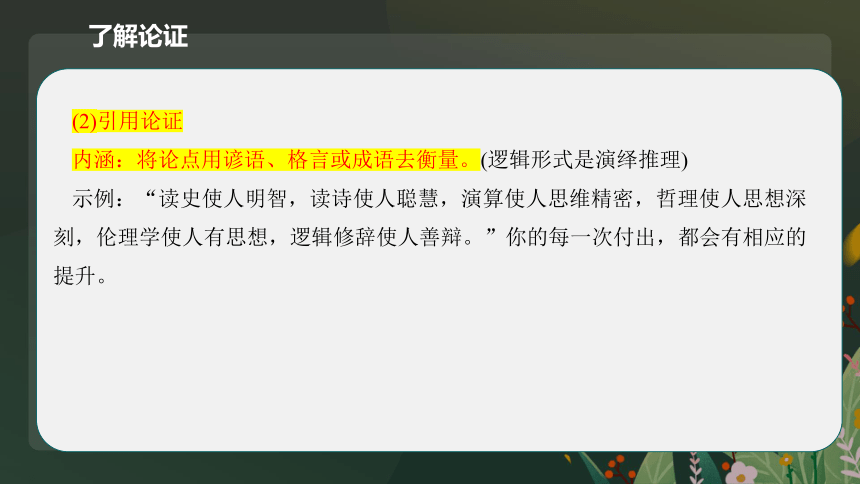

(2)引用论证

内涵:将论点用谚语、格言或成语去衡量。(逻辑形式是演绎推理)

示例:“读史使人明智,读诗使人聪慧,演算使人思维精密,哲理使人思想深刻,伦理学使人有思想,逻辑修辞使人善辩。”你的每一次付出,都会有相应的提升。

了解论证

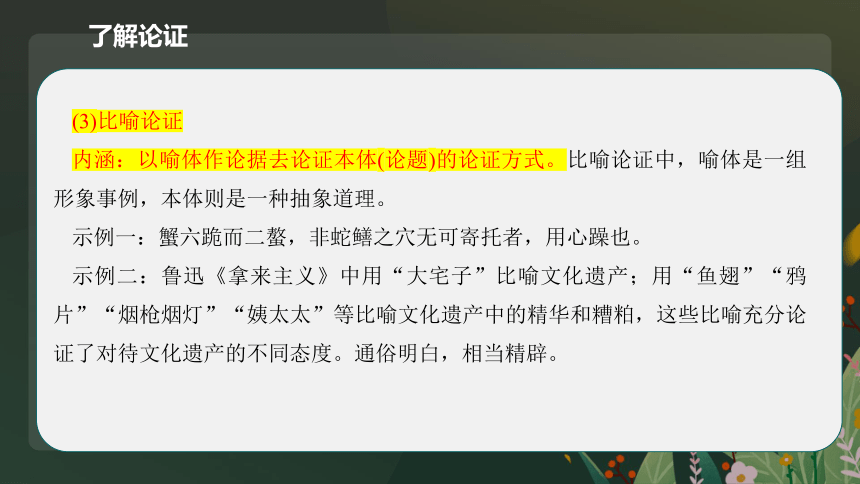

(3)比喻论证

内涵:以喻体作论据去论证本体(论题)的论证方式。比喻论证中,喻体是一组形象事例,本体则是一种抽象道理。

示例一:蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

示例二:鲁迅《拿来主义》中用“大宅子”比喻文化遗产;用“鱼翅”“鸦片”“烟枪烟灯”“姨太太”等比喻文化遗产中的精华和糟粕,这些比喻充分论证了对待文化遗产的不同态度。通俗明白,相当精辟。

了解论证

(4)对比论证

内涵:从事物相反或相异的比较中,揭示需要论证的论点的正确性。在比较中阐明了两者的差异之后,自然就能够确立论点。

示例:陶渊明不为五斗米折腰,李白不摧眉折腰事权贵,顾炎武不做清朝的高官……他们都高悬在历史的天空。相反,那些曾荣耀一时、富贵一生的人,现在却早已被时间的长河冲刷得无影无踪了。

了解论证

(5)类比论证

内涵:根据两个对象在某些属性上的相同或相似,推论两者在其他属性上也相同或相似,属于逻辑中的类比推理。类比论证是一种从特殊到特殊的推理方式,其结论不一定为真,只有一定程度上的可靠性。

示例:当然,能够只是送出去,也不算坏事情,一者见得丰富,二者见得大度。尼采就自诩过他是太阳,光热无穷,只是给与,不想取得。然而尼采究竟不是太阳,他发了疯。中国也不是,虽然有人说,掘起地下的煤来,就足够全世界几百年之用。但是,几百年之后呢?

了解论证

体会不同特点

热爱劳动从我做起 比喻论证 劳动恰如时代洪流中的一叶小舟,载着青年人逆波而上到达理想彼岸。

举例论证 改革开放的巨幅画卷中更是少不了劳动者的身影,是辛勤地劳动让他们闪耀出时代光芒,照亮个人理想与国家梦想的远方。贵州遵义的黄大发身体力行,用艰辛劳动开凿出天渠,为百姓创造福祉;工程师林鸣十年筑海,用创新劳动联通港珠澳,奏响梦想华章。

引用论证 “昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家”,这是范成大笔下的劳动图景;“夙兴夜寐,洒扫庭内”,这是绵延至今的热爱劳动的传统。我们流传至今的诗词歌赋,总有劳动的旋律回响其中。

对比论证 在劳动中我们锻炼意志,增强体魄,增长见识,开拓视野,也有助于我们的学习,丰富课余生活,两者相互促进,使我们的素质得以提高。用进废退,人人都不劳动,那么人类的未来将难以想象。

类比论证 劳动之于人类,就像运作之于机器,机器久久不运作便会生锈,而人类长久地不劳动,各方面机能就会退化。

了解论证

2.间接论证:排除法、反证法、归谬法。

(1)排除法

内涵:如果一个题有若干个选项,而要证明其中某项正确,只要找出证据否定其他所有的选项就行,这种方法就是大家熟悉的“排除法”。排除法实际上就是运用不相容选言推理的规则。

示例:鲁迅《拿来主义》的中心论点是“运用脑髓,放出眼光,自己来拿”,却偏偏从“闭关主义”说起,采用的就是排除法,其推理过程如下:

或者闭关,或者送去,或者等别人“送来”,或者自己去拿(当时没有其他选择)。(大前提)

不能闭关,不能送去,不能等别人“送来”。(小前提)

只有自己去拿。(结论)

了解论证

(2)反证法

内涵:先假设与某个论点相矛盾的观点成立,然后推出明显的错误或矛盾,从而间接证明最初的观点。其根据的是逻辑规律中的排中律。

示例:王戎“道旁苦李”的故事——李子是苦的。假如李子不是苦的,生长在路边一定会被人摘光了;可现在道旁这棵李子树上挂满了果实,说明没人摘,李子一定是苦的。

了解论证

(3)归谬法

内涵:从某一观点推出明显的错误或矛盾,目的是证明这一观点本身的错误,常用于驳论。

示例:赫尔岑是俄国著名的文学批评家。有一次他参加一个晚会,晚会上演奏的轻佻音乐使他非常厌烦,他不得不用手捂住耳朵。

主人向他解释:“演奏的是流行歌曲。”

赫尔岑反问一句:“流行的乐曲就是高尚的吗?”

主人听了很是吃惊:“不高尚的东西怎么能够流行呢?”

赫尔岑笑着说:“那么,流行性感冒也是高尚的啦!”

了解论证

(三)关注隐含前提

在直接论证中,往往不会巨细无遗地呈现逻辑推理过程中的每一个环节,会出现部分前提的省略,这些省略的前提却往往又隐藏着理解论证的关键。

柯南道尔的《银色马》中,主人公福尔摩斯有这样一段话:

马厩中有一条狗,然而,尽管有人进来,并且把马牵走,它竟毫不吠叫,没有惊动睡在草料棚里两个看马房的人。显然,这位午夜来客是这条狗非常熟悉的人。

论据2:草料棚的人没有惊醒

隐含前提2: ,

论据1:狗没有吠

隐含前提1: ,

论点:牵走马的人是狗熟悉的

狗叫了,就会惊醒草料棚的人

看到熟悉的人,狗不会叫。

了解论证

(四)在论证中引入“虚拟论敌”

这位“虚拟论敌”可能会“驳论点”——对我们的论点举出反例或者从论点推出错误,也可能会“驳论据”——质疑论据及隐含前提的可靠性,抑或“驳论证”——指出论证中存在的逻辑问题,所以我们就要在论点、论据和论证中做到无懈可击,让“论敌”无处可驳。

例如:要求以“兼听则明”为论题写一篇议论文。

了解论证

常规模式 范例 ①论点:兼听则明

②正面的例子:“齐王纳谏”

③反面的例子:“晁盖丧命”

分析 按照这样的提纲写下去,很容易写成“观点加例子”的模式,即使材料再丰富,逻辑上还是不够周密。

引入“假想敌” 思路 ①“兼听”就一定“明”吗?“三人成虎”“父子骑驴”的故事里的主人公恰恰是听得越多越糊涂啊……

②“偏信则暗”能够证明“兼听则明”吗?

③齐王“宫妇左右”“朝廷之臣”“四境之内”的声音还不算“兼听”吗?而李世民有时听魏征一个人的就够了。究竟达到什么程度才算兼听?

分析 有了质疑,就要应对、驳斥、解释,也就需要对“兼听”的内涵做进一步的解释,对例子做进一步的分析。

了解论证

改进后 范例 ①提出论点:兼听则明

②阐述论点:

“兼”的目的:拓宽视野,打开思路。

“兼”的核心:在“多”,更在“异”。

③举例分析:

正:“齐王纳谏”等,分析齐王“兼听“的表现,重点突出”刺”“谏”“谤议”。

反:“晁盖丧命”等,分析不“明”的根本原因是不能“兼听”,尽量排除他因。

④进行限定

主动引入反例“父子骑驴”等,指出“听”不能代替“断”。

进一步分析:“兼听则明”的前提是听者包容与善断。

“兼听”的原则是独立思考、为我所用。

任务活动二 逻辑运用

——采用合理的论证方法

/02

逻辑运用

(一)阅读下文,分析其逻辑链条。

请让孩子输在起跑线上

郑渊洁

①近年在教育领域对家长误导最严重的一句话是“别让孩子输在起跑线上”。一些家长由于担心自己的孩子输在起跑线上,通过各种培训班给孩子超前大满灌与其年龄不同步的知识,揠苗助长。

②倘若将人生形容为一场竞赛,“起跑线”的比喻是恰当的。但是,“输在起跑线上”只适合短程竞赛,例如百米赛。如果是马拉松那样的长跑,就不存在输在起跑线上的担忧。相反,马拉松比赛中赢在起跑线上的运动员,往往由于没有保存体力,致使起了个大早,赶了个晚集。

③由此可见,父母是否应该担心孩子输在起跑线上,要看家长对孩子寿命的预估。如果孩子的人生属于短跑,只有区区十几年,您一定不能让孩子输在起跑线上,都知道百米赛的关键往往是起跑,起跑领先了,就成功了一大半。但是假如家长对孩子的寿命预估较长,就相当于孩子的人生是参加一场马拉松长跑竞赛,起跑线是否领先就不重要了。马拉松竞赛的特点是谁笑到最后,谁笑得最好。

逻辑运用

④长跑的要诀是保存实力,这和孩子学习知识的道理一样。当孩子没有一定的阅历时,给其灌输与孩子的年龄不相符的知识,孩子没有生活经验,对知识的感悟不会深刻,不但没有共鸣感,甚至会产生厌恶感。衡量教育是否成功,不是看分数,而是看受教育者对所学知识的兴趣越来越大还是越来越小。如果受教育者对所学知识的兴趣越来越大,说明教育成功了,反之则相反。受教育者对于所学知识感兴趣的程度,除了老师的教授方法,还取决于孩子对知识的感悟程度。举个例子,一个5岁的孩子对于《静夜思》只是机械背诵,而一位远离家乡的20岁青年如果第一次读到《静夜思》,可能会泪如泉涌,百感交集。

⑤买过新汽车的人都知道,新车有磨合期。在新车的磨合期,车速不能太快。只有这样,这辆汽车未来才能风驰电掣。如果在新车的磨合期高速行驶,汽车就会早衰,该急速行进时,就会力不从心。假设将人比喻成汽车,人的磨合期就是童年。在童年,不能满负荷运转,而要适度磨合。如此,孩子到了成年,才能快马加鞭,后劲十足。

逻辑运用

⑥爱因斯坦说:“想象力比知识重要。”

⑦有想象力的人才能进行创造性劳动。想象力和知识是天敌。人在获得知识的过程中,想象力会消失。因为知识符合逻辑,而想象力无章可循。换句话说,知识的本质是科学,想象力的特征是荒诞。人的大脑一山不容二虎:在学龄前,想象力独占鳌头,脑子被想象力占据。上学后,大多数人的想象力将被知识驱逐出境,成为知识渊博但丧失想象力,终身只能重复前人发现的知识的人。很少有人能让知识和想象力在自己的大脑里共存,一旦共存,此人就是能进行创造性劳动的成功人士了。在孩子童年时,让其晚接触知识,有利于想象力在孩子的大脑里安营扎寨,倘若孩子成为想象力和知识并存的人,您就能给大师当爹当娘了。

⑧请让孩子输在起跑线上。输在起跑线上,可能赢得人生。赢在起跑线上,可能输掉人生。欲将取之必先与之是大智慧。(有删改)

逻辑运用

1.请写出全文的具体论证过程。

参考:

(1)提出论点(标题):请让孩子输在起跑线上。

(2)引入论敌(第①段):别让孩子输在起跑线上。

(3)阐述“输在起跑线上”的适用前提(第②段):输在起跑线上适合短程竞赛,不适合马拉松竞赛。

(4)指出“别让孩子输在起跑线上”的错误(第③段)。

(5)通过举例、比喻论证(第④⑤段):长跑需要保存实力;过早灌输与孩子的年龄不相符的知识会消减孩子的兴趣,孩子很难成功。

(6)理论论证(第⑥⑦段):输在起跑线上,有利于发展孩子的想象力。

(7)重申论点(第⑧段):请让孩子输在起跑线上,输在起跑线上可能赢得人生,是大智慧。

逻辑运用

2.请在论证过程的基础上写出本文的逻辑链条。

参考:

引入论敌,有的放矢→限定论题,严谨周密→归谬论证,驳斥论敌,巩固论点→举例论证、比喻论证,再巩固论点→理论论证,三巩固论点→水到渠成,重申论点。

逻辑运用

(二)在辩论中体会逻辑的力量

以小组为单位开展班级辩论赛,辩题为“温饱是谈道德的必要条件”。

正方立场:温饱是谈道德的必要条件

反方立场:温饱不是谈道德的必要条件

1.以下哪些是正方观点?哪些是反方观点?(填出序号即可)

①没有温饱免谈道德;②谈道德的都是温饱之人;③不温不饱依然谈道德;④有人处于温饱之中却不谈道德;⑤温饱之人都谈道德。

(1)正方观点:___________________________________________________________________

(2)反方观点:___________________________________________________________________

①②

③

逻辑运用

2.概念界定:以下对“温饱”概念的界定,哪些对正方有利?哪些对反方有利?(填出序号即可)

①温饱是人最基本的衣食需求;②温饱就是社会上总体无衣食之困;③温饱就是或温或饱;④温饱就是既温且饱。

(1)对正方有利:________________________________________

(2)对反方有利:________________________________________

①③

②④

逻辑运用

3.论证思路:以下论证思路是正方的还是反方的?分析这样设计论证思路的理由。

人存在是谈道德的必要条件

人有理性,理性是谈道德的必要条件

在任何情况下都能够谈道德

走向温饱的过程中尤其应该谈道德

(1)论证思路属于:___________________________________________

(2)论证思路设计理由:_______________________________________

反方

这样设计符合反方的论辩观点和思考。先论“谈道德”的大前提:人存在是必要条件,隐含着“温饱”或“不温饱”两种可能。再论“理性”是“谈道德”的必要条件,隐性否定了“温饱”条件。在这两步后得出结论:在任何条件下都能够谈道德。这隐含一个结论:温饱不是谈道德的必要条件。最后对对方的观点进行直接反驳:走向温饱的过程中尤其应该谈道德,而不是达到或做到了“温饱”再谈道德。

逻辑运用

4.攻防策略:以下哪些属于正方的策略?哪些属于反方的策略?(填出序号即可)

①论证不能温饱就难以生存;②论证从生存到温饱存在过渡地带;③对方举例时,指出例中的人物并未讲道德,或者指出其已处于温饱状态;④谈道德的行为尽量宽泛。

(1)正方策略:______________________________________

(2)反方策略:______________________________________

①③

②④

结束

采用合理的论证方法

统编版高中语文选择性必修上册第四单元

核心目标

1.了解“论证”的概念,及其要素。

2.学习掌握常见的论证方法。

3.了解隐藏前提,学会引入“虚拟论敌”。

4.在语言运用中掌握相关方法。

任务活动一 了解论证

——采用合理的论证方法

/01

了解论证

(一)何为论证?

定义:就是用某些论据去支持或反驳某个观点。美国哲学家罗伯特·所罗门认为:“论证是指提出你自己的观点,给出你为什么接受它,以及别人为什么也应该接受它的理由。”(《大问题》)

要素:论点、论据、论证。

论点 论者对所论述问题的见解和主张。

论据 证明论点的根据。

论证方式 由论据到论点的联系方式,即推理形式。

了解论证

(二)了解论证方式

1.直接论证:举例论证、引用论证、比喻论证、对比论证、类比论证。

(1)举例论证

内涵:是一种从材料到观点,从个别到一般的论证方法,是从对许多个别事物的分析和研究中归纳出一个共同的结论的推理形式。(从逻辑的角度讲就是归纳推理)

示例一:一统六国的嬴政,笔不停辍的气象学家竺可桢,独树一帜的京剧大师梅兰芳,服务于民的百姓公仆焦裕禄……(不完全枚举)

示例二:纵观古伟人今英雄,多少科学家、艺术家,甚至普通工作者,他们数十年如一日,用血泪与汗水浇灌着成功的花蕾。(概括枚举)

了解论证

(2)引用论证

内涵:将论点用谚语、格言或成语去衡量。(逻辑形式是演绎推理)

示例:“读史使人明智,读诗使人聪慧,演算使人思维精密,哲理使人思想深刻,伦理学使人有思想,逻辑修辞使人善辩。”你的每一次付出,都会有相应的提升。

了解论证

(3)比喻论证

内涵:以喻体作论据去论证本体(论题)的论证方式。比喻论证中,喻体是一组形象事例,本体则是一种抽象道理。

示例一:蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

示例二:鲁迅《拿来主义》中用“大宅子”比喻文化遗产;用“鱼翅”“鸦片”“烟枪烟灯”“姨太太”等比喻文化遗产中的精华和糟粕,这些比喻充分论证了对待文化遗产的不同态度。通俗明白,相当精辟。

了解论证

(4)对比论证

内涵:从事物相反或相异的比较中,揭示需要论证的论点的正确性。在比较中阐明了两者的差异之后,自然就能够确立论点。

示例:陶渊明不为五斗米折腰,李白不摧眉折腰事权贵,顾炎武不做清朝的高官……他们都高悬在历史的天空。相反,那些曾荣耀一时、富贵一生的人,现在却早已被时间的长河冲刷得无影无踪了。

了解论证

(5)类比论证

内涵:根据两个对象在某些属性上的相同或相似,推论两者在其他属性上也相同或相似,属于逻辑中的类比推理。类比论证是一种从特殊到特殊的推理方式,其结论不一定为真,只有一定程度上的可靠性。

示例:当然,能够只是送出去,也不算坏事情,一者见得丰富,二者见得大度。尼采就自诩过他是太阳,光热无穷,只是给与,不想取得。然而尼采究竟不是太阳,他发了疯。中国也不是,虽然有人说,掘起地下的煤来,就足够全世界几百年之用。但是,几百年之后呢?

了解论证

体会不同特点

热爱劳动从我做起 比喻论证 劳动恰如时代洪流中的一叶小舟,载着青年人逆波而上到达理想彼岸。

举例论证 改革开放的巨幅画卷中更是少不了劳动者的身影,是辛勤地劳动让他们闪耀出时代光芒,照亮个人理想与国家梦想的远方。贵州遵义的黄大发身体力行,用艰辛劳动开凿出天渠,为百姓创造福祉;工程师林鸣十年筑海,用创新劳动联通港珠澳,奏响梦想华章。

引用论证 “昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家”,这是范成大笔下的劳动图景;“夙兴夜寐,洒扫庭内”,这是绵延至今的热爱劳动的传统。我们流传至今的诗词歌赋,总有劳动的旋律回响其中。

对比论证 在劳动中我们锻炼意志,增强体魄,增长见识,开拓视野,也有助于我们的学习,丰富课余生活,两者相互促进,使我们的素质得以提高。用进废退,人人都不劳动,那么人类的未来将难以想象。

类比论证 劳动之于人类,就像运作之于机器,机器久久不运作便会生锈,而人类长久地不劳动,各方面机能就会退化。

了解论证

2.间接论证:排除法、反证法、归谬法。

(1)排除法

内涵:如果一个题有若干个选项,而要证明其中某项正确,只要找出证据否定其他所有的选项就行,这种方法就是大家熟悉的“排除法”。排除法实际上就是运用不相容选言推理的规则。

示例:鲁迅《拿来主义》的中心论点是“运用脑髓,放出眼光,自己来拿”,却偏偏从“闭关主义”说起,采用的就是排除法,其推理过程如下:

或者闭关,或者送去,或者等别人“送来”,或者自己去拿(当时没有其他选择)。(大前提)

不能闭关,不能送去,不能等别人“送来”。(小前提)

只有自己去拿。(结论)

了解论证

(2)反证法

内涵:先假设与某个论点相矛盾的观点成立,然后推出明显的错误或矛盾,从而间接证明最初的观点。其根据的是逻辑规律中的排中律。

示例:王戎“道旁苦李”的故事——李子是苦的。假如李子不是苦的,生长在路边一定会被人摘光了;可现在道旁这棵李子树上挂满了果实,说明没人摘,李子一定是苦的。

了解论证

(3)归谬法

内涵:从某一观点推出明显的错误或矛盾,目的是证明这一观点本身的错误,常用于驳论。

示例:赫尔岑是俄国著名的文学批评家。有一次他参加一个晚会,晚会上演奏的轻佻音乐使他非常厌烦,他不得不用手捂住耳朵。

主人向他解释:“演奏的是流行歌曲。”

赫尔岑反问一句:“流行的乐曲就是高尚的吗?”

主人听了很是吃惊:“不高尚的东西怎么能够流行呢?”

赫尔岑笑着说:“那么,流行性感冒也是高尚的啦!”

了解论证

(三)关注隐含前提

在直接论证中,往往不会巨细无遗地呈现逻辑推理过程中的每一个环节,会出现部分前提的省略,这些省略的前提却往往又隐藏着理解论证的关键。

柯南道尔的《银色马》中,主人公福尔摩斯有这样一段话:

马厩中有一条狗,然而,尽管有人进来,并且把马牵走,它竟毫不吠叫,没有惊动睡在草料棚里两个看马房的人。显然,这位午夜来客是这条狗非常熟悉的人。

论据2:草料棚的人没有惊醒

隐含前提2: ,

论据1:狗没有吠

隐含前提1: ,

论点:牵走马的人是狗熟悉的

狗叫了,就会惊醒草料棚的人

看到熟悉的人,狗不会叫。

了解论证

(四)在论证中引入“虚拟论敌”

这位“虚拟论敌”可能会“驳论点”——对我们的论点举出反例或者从论点推出错误,也可能会“驳论据”——质疑论据及隐含前提的可靠性,抑或“驳论证”——指出论证中存在的逻辑问题,所以我们就要在论点、论据和论证中做到无懈可击,让“论敌”无处可驳。

例如:要求以“兼听则明”为论题写一篇议论文。

了解论证

常规模式 范例 ①论点:兼听则明

②正面的例子:“齐王纳谏”

③反面的例子:“晁盖丧命”

分析 按照这样的提纲写下去,很容易写成“观点加例子”的模式,即使材料再丰富,逻辑上还是不够周密。

引入“假想敌” 思路 ①“兼听”就一定“明”吗?“三人成虎”“父子骑驴”的故事里的主人公恰恰是听得越多越糊涂啊……

②“偏信则暗”能够证明“兼听则明”吗?

③齐王“宫妇左右”“朝廷之臣”“四境之内”的声音还不算“兼听”吗?而李世民有时听魏征一个人的就够了。究竟达到什么程度才算兼听?

分析 有了质疑,就要应对、驳斥、解释,也就需要对“兼听”的内涵做进一步的解释,对例子做进一步的分析。

了解论证

改进后 范例 ①提出论点:兼听则明

②阐述论点:

“兼”的目的:拓宽视野,打开思路。

“兼”的核心:在“多”,更在“异”。

③举例分析:

正:“齐王纳谏”等,分析齐王“兼听“的表现,重点突出”刺”“谏”“谤议”。

反:“晁盖丧命”等,分析不“明”的根本原因是不能“兼听”,尽量排除他因。

④进行限定

主动引入反例“父子骑驴”等,指出“听”不能代替“断”。

进一步分析:“兼听则明”的前提是听者包容与善断。

“兼听”的原则是独立思考、为我所用。

任务活动二 逻辑运用

——采用合理的论证方法

/02

逻辑运用

(一)阅读下文,分析其逻辑链条。

请让孩子输在起跑线上

郑渊洁

①近年在教育领域对家长误导最严重的一句话是“别让孩子输在起跑线上”。一些家长由于担心自己的孩子输在起跑线上,通过各种培训班给孩子超前大满灌与其年龄不同步的知识,揠苗助长。

②倘若将人生形容为一场竞赛,“起跑线”的比喻是恰当的。但是,“输在起跑线上”只适合短程竞赛,例如百米赛。如果是马拉松那样的长跑,就不存在输在起跑线上的担忧。相反,马拉松比赛中赢在起跑线上的运动员,往往由于没有保存体力,致使起了个大早,赶了个晚集。

③由此可见,父母是否应该担心孩子输在起跑线上,要看家长对孩子寿命的预估。如果孩子的人生属于短跑,只有区区十几年,您一定不能让孩子输在起跑线上,都知道百米赛的关键往往是起跑,起跑领先了,就成功了一大半。但是假如家长对孩子的寿命预估较长,就相当于孩子的人生是参加一场马拉松长跑竞赛,起跑线是否领先就不重要了。马拉松竞赛的特点是谁笑到最后,谁笑得最好。

逻辑运用

④长跑的要诀是保存实力,这和孩子学习知识的道理一样。当孩子没有一定的阅历时,给其灌输与孩子的年龄不相符的知识,孩子没有生活经验,对知识的感悟不会深刻,不但没有共鸣感,甚至会产生厌恶感。衡量教育是否成功,不是看分数,而是看受教育者对所学知识的兴趣越来越大还是越来越小。如果受教育者对所学知识的兴趣越来越大,说明教育成功了,反之则相反。受教育者对于所学知识感兴趣的程度,除了老师的教授方法,还取决于孩子对知识的感悟程度。举个例子,一个5岁的孩子对于《静夜思》只是机械背诵,而一位远离家乡的20岁青年如果第一次读到《静夜思》,可能会泪如泉涌,百感交集。

⑤买过新汽车的人都知道,新车有磨合期。在新车的磨合期,车速不能太快。只有这样,这辆汽车未来才能风驰电掣。如果在新车的磨合期高速行驶,汽车就会早衰,该急速行进时,就会力不从心。假设将人比喻成汽车,人的磨合期就是童年。在童年,不能满负荷运转,而要适度磨合。如此,孩子到了成年,才能快马加鞭,后劲十足。

逻辑运用

⑥爱因斯坦说:“想象力比知识重要。”

⑦有想象力的人才能进行创造性劳动。想象力和知识是天敌。人在获得知识的过程中,想象力会消失。因为知识符合逻辑,而想象力无章可循。换句话说,知识的本质是科学,想象力的特征是荒诞。人的大脑一山不容二虎:在学龄前,想象力独占鳌头,脑子被想象力占据。上学后,大多数人的想象力将被知识驱逐出境,成为知识渊博但丧失想象力,终身只能重复前人发现的知识的人。很少有人能让知识和想象力在自己的大脑里共存,一旦共存,此人就是能进行创造性劳动的成功人士了。在孩子童年时,让其晚接触知识,有利于想象力在孩子的大脑里安营扎寨,倘若孩子成为想象力和知识并存的人,您就能给大师当爹当娘了。

⑧请让孩子输在起跑线上。输在起跑线上,可能赢得人生。赢在起跑线上,可能输掉人生。欲将取之必先与之是大智慧。(有删改)

逻辑运用

1.请写出全文的具体论证过程。

参考:

(1)提出论点(标题):请让孩子输在起跑线上。

(2)引入论敌(第①段):别让孩子输在起跑线上。

(3)阐述“输在起跑线上”的适用前提(第②段):输在起跑线上适合短程竞赛,不适合马拉松竞赛。

(4)指出“别让孩子输在起跑线上”的错误(第③段)。

(5)通过举例、比喻论证(第④⑤段):长跑需要保存实力;过早灌输与孩子的年龄不相符的知识会消减孩子的兴趣,孩子很难成功。

(6)理论论证(第⑥⑦段):输在起跑线上,有利于发展孩子的想象力。

(7)重申论点(第⑧段):请让孩子输在起跑线上,输在起跑线上可能赢得人生,是大智慧。

逻辑运用

2.请在论证过程的基础上写出本文的逻辑链条。

参考:

引入论敌,有的放矢→限定论题,严谨周密→归谬论证,驳斥论敌,巩固论点→举例论证、比喻论证,再巩固论点→理论论证,三巩固论点→水到渠成,重申论点。

逻辑运用

(二)在辩论中体会逻辑的力量

以小组为单位开展班级辩论赛,辩题为“温饱是谈道德的必要条件”。

正方立场:温饱是谈道德的必要条件

反方立场:温饱不是谈道德的必要条件

1.以下哪些是正方观点?哪些是反方观点?(填出序号即可)

①没有温饱免谈道德;②谈道德的都是温饱之人;③不温不饱依然谈道德;④有人处于温饱之中却不谈道德;⑤温饱之人都谈道德。

(1)正方观点:___________________________________________________________________

(2)反方观点:___________________________________________________________________

①②

③

逻辑运用

2.概念界定:以下对“温饱”概念的界定,哪些对正方有利?哪些对反方有利?(填出序号即可)

①温饱是人最基本的衣食需求;②温饱就是社会上总体无衣食之困;③温饱就是或温或饱;④温饱就是既温且饱。

(1)对正方有利:________________________________________

(2)对反方有利:________________________________________

①③

②④

逻辑运用

3.论证思路:以下论证思路是正方的还是反方的?分析这样设计论证思路的理由。

人存在是谈道德的必要条件

人有理性,理性是谈道德的必要条件

在任何情况下都能够谈道德

走向温饱的过程中尤其应该谈道德

(1)论证思路属于:___________________________________________

(2)论证思路设计理由:_______________________________________

反方

这样设计符合反方的论辩观点和思考。先论“谈道德”的大前提:人存在是必要条件,隐含着“温饱”或“不温饱”两种可能。再论“理性”是“谈道德”的必要条件,隐性否定了“温饱”条件。在这两步后得出结论:在任何条件下都能够谈道德。这隐含一个结论:温饱不是谈道德的必要条件。最后对对方的观点进行直接反驳:走向温饱的过程中尤其应该谈道德,而不是达到或做到了“温饱”再谈道德。

逻辑运用

4.攻防策略:以下哪些属于正方的策略?哪些属于反方的策略?(填出序号即可)

①论证不能温饱就难以生存;②论证从生存到温饱存在过渡地带;③对方举例时,指出例中的人物并未讲道德,或者指出其已处于温饱状态;④谈道德的行为尽量宽泛。

(1)正方策略:______________________________________

(2)反方策略:______________________________________

①③

②④

结束