12《祝福》课件(共53张PPT)统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 12《祝福》课件(共53张PPT)统编版高中语文必修下册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共53张PPT)

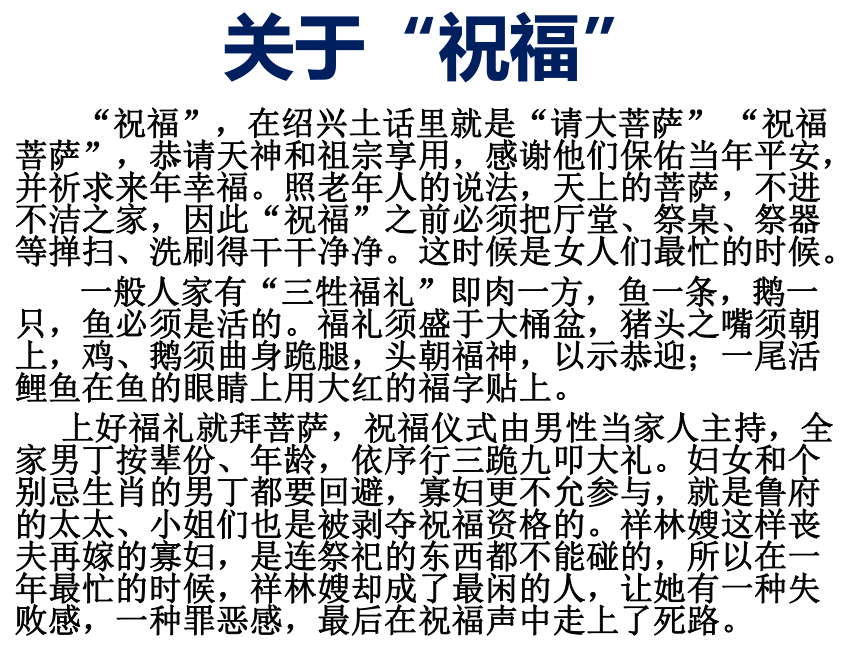

关于“祝福”

“祝福”,在绍兴土话里就是“请大菩萨” “祝福菩萨”,恭请天神和祖宗享用,感谢他们保佑当年平安,并祈求来年幸福。照老年人的说法,天上的菩萨,不进不洁之家,因此“祝福”之前必须把厅堂、祭桌、祭器等掸扫、洗刷得干干净净。这时候是女人们最忙的时候。

一般人家有“三牲福礼”即肉一方,鱼一条,鹅一只,鱼必须是活的。福礼须盛于大桶盆,猪头之嘴须朝上,鸡、鹅须曲身跪腿,头朝福神,以示恭迎;一尾活鲤鱼在鱼的眼睛上用大红的福字贴上。

上好福礼就拜菩萨,祝福仪式由男性当家人主持,全家男丁按辈份、年龄,依序行三跪九叩大礼。妇女和个别忌生肖的男丁都要回避,寡妇更不允参与,就是鲁府的太太、小姐们也是被剥夺祝福资格的。祥林嫂这样丧夫再嫁的寡妇,是连祭祀的东西都不能碰的,所以在一年最忙的时候,祥林嫂却成了最闲的人,让她有一种失败感,一种罪恶感,最后在祝福声中走上了死路。

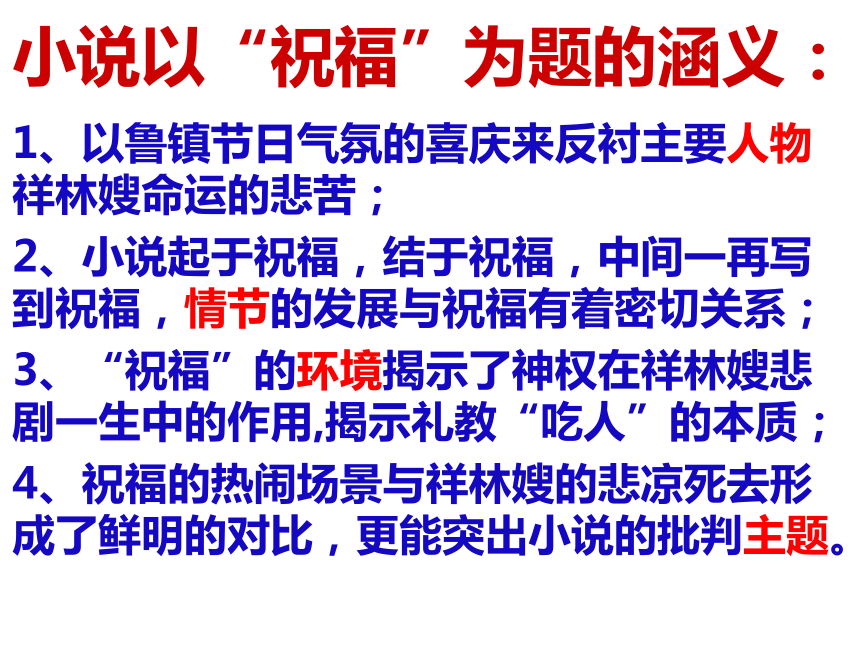

小说以“祝福”为题的涵义:

1、以鲁镇节日气氛的喜庆来反衬主要人物祥林嫂命运的悲苦;

2、小说起于祝福,结于祝福,中间一再写到祝福,情节的发展与祝福有着密切关系;

3、“祝福”的环境揭示了神权在祥林嫂悲剧一生中的作用,揭示礼教“吃人”的本质;

4、祝福的热闹场景与祥林嫂的悲凉死去形成了鲜明的对比,更能突出小说的批判主题。

小说主题

《祝福》通过祥林嫂一生的悲惨遭遇,反映了辛亥革命以后中国的社会矛盾,深刻地揭露了封建礼教吃人的本质,指出彻底反封建的必要性。

许寿裳:人世间的惨事,不惨在狼吃阿毛,而惨在礼教吃祥林嫂。

“三牛”精神

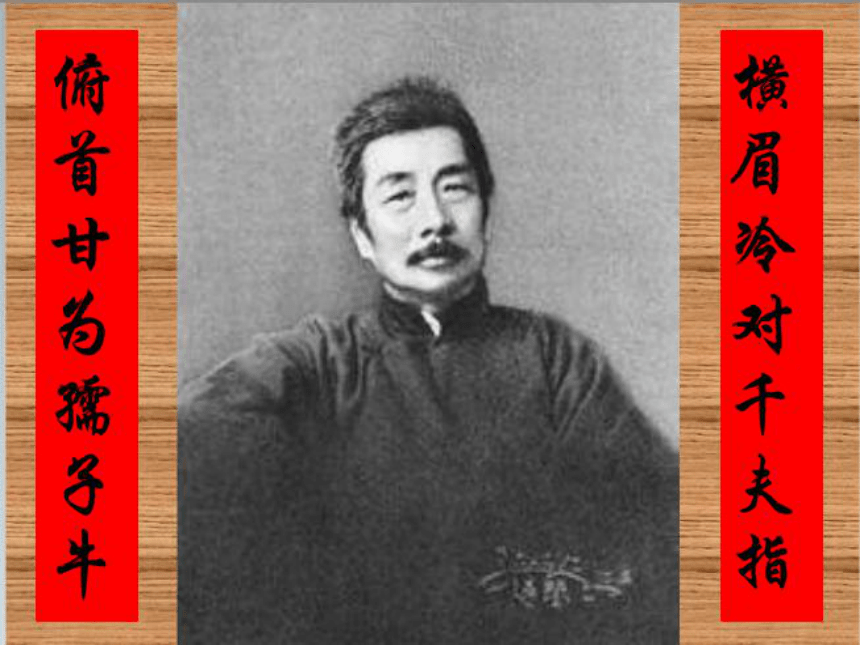

自 嘲

鲁迅

运交华盖欲何求?未敢翻身已碰头。

破帽遮颜过闹市,漏船载酒泛中流。

横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。

躲进小楼成一统,管他冬夏与春秋。

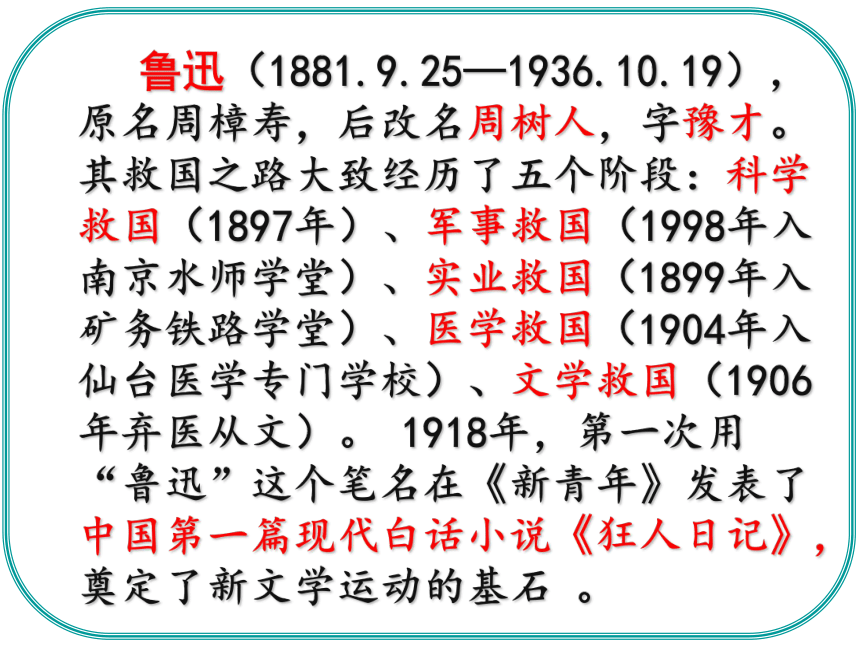

鲁迅(1881.9.25—1936.10.19),原名周樟寿,后改名周树人,字豫才。其救国之路大致经历了五个阶段:科学救国(1897年)、军事救国(1998年入南京水师学堂)、实业救国(1899年入矿务铁路学堂)、医学救国(1904年入仙台医学专门学校)、文学救国(1906年弃医从文)。 1918年,第一次用“鲁迅”这个笔名在《新青年》发表了中国第一篇现代白话小说《狂人日记》,奠定了新文学运动的基石 。

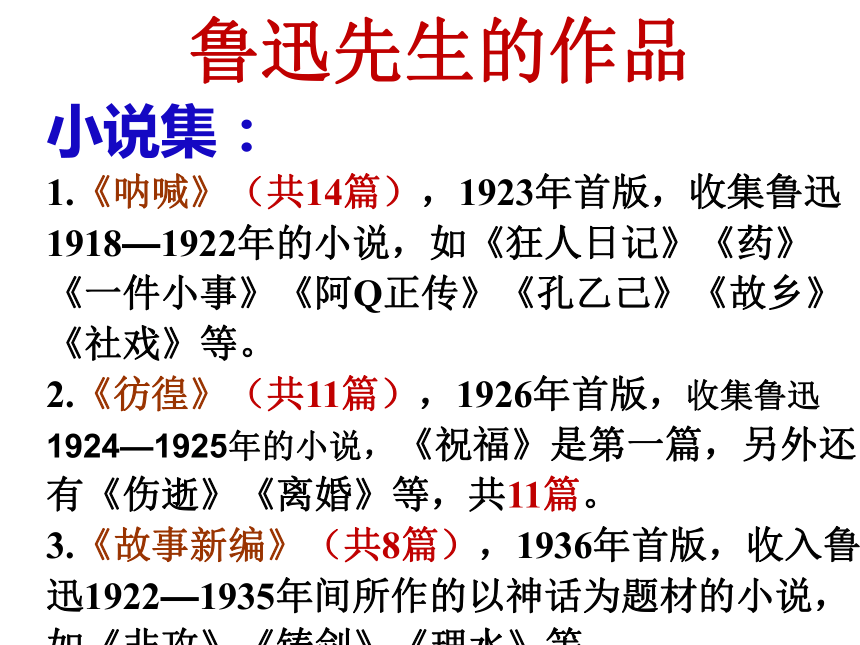

小说集:

1.《呐喊》(共14篇),1923年首版,收集鲁迅1918—1922年的小说,如《狂人日记》《药》《一件小事》《阿Q正传》《孔乙己》《故乡》《社戏》等。

2.《彷徨》(共11篇),1926年首版,收集鲁迅1924—1925年的小说,《祝福》是第一篇,另外还有《伤逝》《离婚》等,共11篇。

3.《故事新编》(共8篇),1936年首版,收入鲁迅1922—1935年间所作的以神话为题材的小说,如《非攻》《铸剑》《理水》等。

鲁迅先生的作品

鲁迅先生的作品

散文集:《朝花夕拾》,原名《旧事重提》,包括《藤野先生》《从百草原到三味书屋》《阿长与〈山海经〉》《范爱农》等回忆性散文。

散文诗集:《野草》。

杂文集:《坟》《二心集》《而已集》《且介亭杂文》《华盖集》《华盖续编》《南腔北调集》等16部。

1、《呐喊》(鲁迅) 2、《边城》(沈从文)

3、《骆驼祥子》(老舍) 4、《传奇》(张爱玲)

5、《围城》(钱钟书) 6、《子夜》(茅盾)

7、《台北人》(白先勇) 8、《家》(巴金)

9、《呼兰河传》(萧红)10、《老残游记》(刘鹗)

11、《寒夜》(巴金) 12、《彷徨》(鲁迅)

二十世纪中文小说100强

《彷徨》收入鲁迅先生1924年至1925年间创作的小说11篇。原来参加过新文化运动的人,“有的退隐,有的高升,有的前进”,当时的鲁迅就像布不成阵的散兵游勇,“孤独”着,“彷徨”着。

题《彷徨》

寂寞新文苑

平安旧战场

两间余一卒

荷戟独彷徨

路漫漫其修远兮,

吾将上下而求索。

创作背景及时代意义

《祝福》写于1924年2月7日,后收入鲁迅的第二个小说集《彷徨》,是《彷徨》的第一篇。20世纪20年代,正是中国新文化运动的发展时期。新文化运动的口号是“民主、科学”,而阻碍中国进入民主、科学时代的最大障碍,就是中国两千多年遗留下来的腐朽、愚昧的封建思想。妇女则是中国封建思想最大的受害者。鲁迅选择妇女题材,就是为了揭露封建思想的流弊和余毒。

封建思想

1.三纲五常。

封建思想的核心是维护封建秩序,提倡“三纲五常”。“三纲”即“君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲”。纲,是居于支配地位的意思,就是臣要绝对服从君,子要绝对服从父,妻要绝对服从夫,不能破坏尊卑秩序。“五常”,即仁、义、礼、智、信,也叫“五伦”,是封建礼教所规定的君臣、父子、夫妻、兄弟、朋友之间的关系,即“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信”。封建礼教就是封建统治阶级为了维护封建等级制度,制定的以三纲五常为基本内容的封建礼法条规和道德标准。

2.三从四德。

封建秩序对妇女的压迫尤为深重。妇女没有人身权利,没有独立的社会地位。“三从”指在家从父,出嫁从夫,夫死从子,违背了这一秩序的妇女都被视为“罪人”。“四德”指妇德、妇言、妇容、妇工,即妇女的思想品德、言语举止、仪容态度以及家务劳动都要严格遵守封建礼教的约束。

封建思想

3.贞节观。

从宋代起,中国封建社会走向衰落,封建思想趋于保守、僵化、反动,反映这种趋势的理学出现了,代表人是程颐、朱熹。理学口号是“存天理,灭人欲”。夫权自然是“天理”,而寡妇再嫁,就是以正常的“人欲”破坏了这个“天理”。理学提倡妇女守节,“饿死事小,失节事大”,寡妇再嫁当然不可以,就连未婚夫死了,也要为他守一辈子。最后更残忍地提出妇女要为死去的丈夫或未婚夫自杀殉死,并为这样的妇女立牌坊。封建思想已经发展到灭绝人性的地步。

封建思想

人物:

情节:

环境:

(序幕)

开端

发展

高潮

结局

(尾声)

外貌、语言、行动、心理等。

自然环境、社会环境

小说三要素

三要素一主题

主题

表现揭示

揭示 、深化

表

现

深

化

推动情节发展

为故事情节展开提供背景

,推动情节发展

丰富

突出

人物特点

反映时代环境特点

衬托人物特点、心理

交代人物活动的环境,突出环境特点

人物

环境

情节

情节结构

情节 — 内容 — 顺序

序幕

结局

开端

发展

高潮

尾声

祝福景象与鲁四老爷

祥林嫂凄然死去

祥林嫂初到鲁镇

祥林嫂被迫改嫁

祥林嫂再到鲁镇

祝福景象和我的感受

倒叙

(典型环境)

(深化主题)

现实

现实

回

忆

★

倒 叙作用

人物:以祥林嫂之死开笔,第一时间引起人们对她命运的关注,表现对她的同情。

情节:由果溯因,自然而然推动情节发展,最后完整呈现小说面貌。

环境:渲染浓厚的悲剧气氛,以乐景写哀情,反衬人物悲惨的命运。

主题:突出鲁四老爷与祥林嫂之间的尖锐矛盾,深化反封建主题。

读者:把祥林嫂悲惨的结局放在开头,巧妙地设置了悬念,吸引读者入读。

人物形象

1、外貌描写

第二处:初到鲁镇(98页)

“头上扎着白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心,年纪大约二十六七,脸色青黄,但两颊还是红的……模样还周正,手脚都壮大,又只是顺着眼。”

头上扎着白头绳:寡妇身份

脸色青黄:生活艰辛

但两颊还是红的:青春的活力

手脚都壮大,又只是顺着眼:

善良、安分、温顺的劳动妇女

第三处:再到鲁镇(101页)

“仍然头上扎着白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心,脸色青黄,只是两颊已经消失了血色,顺着眼,眼角上带些泪痕,眼光也没有先前那样精神了。”

仍然头上扎着白头绳:还是寡妇

两颊消失了血色:青春的活力已经不复存在

眼角上……精神了:

人生遭受惨重打击,内心痛苦而又难以表达

第一处:临死之前(95页)

“五年前的花白的头发,即今已经全白,全不像四十上下的人;脸上瘦削不堪,黄中带黑,而且消尽了先前悲哀的神色,仿佛是木刻似的;只是那眼珠间或一轮,还可以表示她是一个活物。她一手提着竹篮,内中一个破碗,空的;一手拄着一支比她更长的竹竿,下端开了裂:她分明已经纯乎是一个乞丐了。”

不仅青春活力不在,甚至连生命力都已失去。“眼睛间或一轮”说明长期的严重的打击与折磨,陷入极度悲哀,内心痛苦无法表露,精神完全麻木。

三次肖像描写,用白描的手法,在对比中显示了人物的遭遇、内心的痛苦和悲哀。

总结总结

小说的外貌描写不仅表现了人物性格,更重要的在于表现了人物命运的变化。

三次外貌描写写出了祥林嫂悲惨命运的发展过程。第一次描写写出了她虽贫困,但还有活力,对生活抱有希望。第二次写出了她已走投无路,对生活失去了希望。第三次写出了她对生活已经彻底绝望。

三次描写,鲜明对照,深刻揭露了封建礼教对劳动妇女的摧残。

2、语言描写

找对话 论特点

与我对话灵魂有无

对四婶讲阿毛

对大家讲阿毛

与柳妈的对话

纠结、矛盾

痛苦、自责

麻木、空虚

恐惧、期冀

3、行动描写

找行动,论抗争

逃:山中出逃,做工鲁镇——

躲避被卖,希望自己主宰命运

撞:改嫁中的“出格”行为——

反抗婆家为她安排的命运

捐:倾其所有,洗刷“污秽” ——

摆脱灵魂上的枷锁,洗去生前的“罪名”,希望避免死后分身的痛苦

问:死前问我鬼神——

对天经地义的神权的质疑

4、细节描写

(3)她一手提着竹篮,内中一个破碗,空的;一手拄着一只比她更长的竹竿,下端开了裂:她分明已经纯乎是一个乞丐了。

聚焦镜头,由大及小,由远及近。

碗是破的:表明她很穷;

碗中是空的:表明她即便是乞丐,也活得不如意;

竹竿比她还长,下端开了裂:表明其狼狈不堪、身心疲惫、一无所有。

立春之日,丈夫死了

孟春之日,被卖改嫁

暮春之日,痛失爱子

迎春之日,凄然而死

祥林嫂是“女性悲剧”(五星级悲剧)的形象代言人

祥林嫂是一个没有春天或者说不能有春天的女人,即她是一个没有希望,或者说不能有希望的女人……

讲理学,大骂新党

“寿”字、对联、残缺陈旧的书籍

皱眉,讨厌祥林嫂是个寡妇

“可恶!然而……”

“既是她的婆婆要她回去,那有什么话可说呢。”

告诫四婶,不让祥林嫂在祝福时沾手。死后骂她是个“谬种”

支持她婆家把她抢回,自私伪善,冷酷无情,自觉维护封建制度和封建礼教。

迂腐保守

尊崇理学和孔孟之道,懒散,虚伪

鲁 四 老 爷

祥林嫂的婆婆是封建家长制的代表人物。“那女人虽是山里人模样,然而应酬很从容,说话也能干。”她虽然生活在靠“打柴为生”的“小户人家”,但却死抱着“族权、夫权”,成为高居儿媳之上的封建家长。

祥林嫂的命运悲剧是这个圆滑的女人直接导演的。无论是祥林嫂的娶来、绑回、再嫁,都是她亲手安排的。她不仅取走了祥林嫂第一次做工的工钱,还把守寡的儿媳当作“商品”换钱去给小儿子娶老婆,并从中赚钱。其毒辣和贪婪令人发指 !这说明封建家长制对劳动妇女的压榨是多么深重 !

祥林嫂的婆婆

脸上已经打皱,眼睛已经干枯,可是还要给地主去帮工

受压迫的劳动妇女

对祥林嫂改嫁时留下的头上的伤疤采取奚落的态度

受封建礼教和封建迷信思想的毒害

善意地把阴司故事讲给祥林嫂听,为祥林嫂寻求赎罪的办法,救她跳出苦海,结果适得其反。

同情祥林嫂的人也把祥林嫂推向深渊

柳 妈

四 婶

鲁 镇 的 人 们

祥林嫂再到鲁镇时,人们“音调和先前很不同”,“笑容也冷冷的了”

对于她的故事,开始是同情,很快就感到厌烦,常打断她的话,走开去,后来还故意用别的孩子去逗引她,戳她的痛处,对她进行嘲弄。

祥林嫂死后,短工“简捷地说”“我说不清”“淡然地回答”,漠不关心。

被封建思想支配,不觉悟。群众之间隔膜、冷漠。

家中一律忙,都在准备着年年如此,家家如此的“祝福”大典。

“我”是全文的线索人物,祥林嫂一生的悲惨遭遇都是通过“我”的所见所闻来展现的;

“我”是一个具有进步思想的小资产阶级知识分子的形象,同情劳动人民,不满黑暗现实,但也有软弱和无能的一面。

“ 我 ”

直接的凶手是谁呢?

通过分析,我们发现鲁四老爷、祥林嫂婆婆、柳妈、四婶、“我”都是凶手,又都不是直接的凶手,那么——

害死祥林嫂的幕后黑手!

“吃人”的

封建礼教

1、贞节

饿死事小,失节事大

从一而终

2、秩序

男尊女卑

三纲五常

3、三从四德

4、祭祀

5、迷信

清白、圣洁

鬼神、阴司、灵魂

政 权

族 权

神 权

夫 权

封建礼教

封建迷信

封建思想

资料链接——

毛泽东同志曾经指出:“政权、族权、神权、夫权,代表了全部封建宗法的思想和制度,是束缚中国人民特别是农民的四条极大的绳索” 。祥林嫂这位农村劳动妇女正是受到这“四条绳索”的多重绞杀,虽具有传统女性的种种优点,但却无法把握自己的命运。婚姻是封建社会决定女性命运的关键,也是“四条绳索”束缚女性的集中体现。婚姻并未给祥林嫂带来什么幸福,而是使她一步一步走向痛苦的深渊。

环境描写

环境描写包括自然环境和社会环境。

自然环境交代人物活动的地点、 时间、 季节、 天气等。

社会环境交代历史背景、 社会情态等。

环境描写的作用:

1. 提供人物生活的场所;

2. 反映时代特征、社会特征;

3. 渲染气氛,衬托人物心情;

4. 侧面反映人物的性格,烘托人物形象;

5. 暗示、推动情节的发展;

6. 有助于深化主题。

社会环境:

女人的臂膊都在水里浸得通红,……五更天陈列起来,并且点上香烛,恭请福神们来享用,拜的却只限于男人,拜完自然仍然是放爆竹。年年如此,

家家如此,——只要买得起福礼和爆竹之类的——

今年自然也如此。

下苦力的是女人,装点门面的只是男人。女人是下得厨房,却上不得厅堂。

这是先生对女性命运不公的控诉。

时间之绵长;

范围之宽广;

祝福这个迷信行为,在鲁镇群众心头,是多么根深蒂固。

揭示祥林嫂悲剧的社会根源,预示祥林嫂悲剧的必然性!

自然环境:

(1)灰白色的沉重的晚云中间时时发出闪光,接着一声钝响,是送灶的爆竹;近处燃放的可就更强烈了,震耳的大音还没有息,空气里已经散满了幽微的火药香。

1、阴暗压抑,透露出作者的反感和贬抑;

2、为祥林嫂寂然死去渲染一种悲剧气氛。

(2)天色愈阴暗了,下午竟又下起雪来,

雪花大的有梅花那么大,满天飞舞,夹着

烟霭和忙碌的气色,将鲁镇乱成一团糟。

1、暗示鲁镇沉闷压抑的氛围;

2、“乱”字点明鲁镇忙乱的气氛,

衬托我纷乱的思绪。

(32)雪花落在积得厚厚的雪褥上面,听去似乎瑟瑟有声,使人更加感到沉寂。

本有声,却又无声;人死本应惊醒,她的死却在鲁镇惊不起小小的涟漪;她轻得就如飘扬的雪花,在哪里消逝,无人理会。

“我”,也只有雪一样冰冷的心。

愤懑,无可奈何和无法言说。

1、侧面描写鲁镇人们的冷酷无情。

2、衬托作者内心的悲凉心情。

(112)远处的爆竹联绵不断,似乎合成一天音响的浓云,夹着团团飞舞的雪花,拥抱了全市镇。

借雪的猖狂,讽刺了统治势力的强大,暂时的得意;

更含蓄地道出了下层劳动人民无法抗拒的雪一样的命运。

深化主题

关于“祝福”

“祝福”,在绍兴土话里就是“请大菩萨” “祝福菩萨”,恭请天神和祖宗享用,感谢他们保佑当年平安,并祈求来年幸福。照老年人的说法,天上的菩萨,不进不洁之家,因此“祝福”之前必须把厅堂、祭桌、祭器等掸扫、洗刷得干干净净。这时候是女人们最忙的时候。

一般人家有“三牲福礼”即肉一方,鱼一条,鹅一只,鱼必须是活的。福礼须盛于大桶盆,猪头之嘴须朝上,鸡、鹅须曲身跪腿,头朝福神,以示恭迎;一尾活鲤鱼在鱼的眼睛上用大红的福字贴上。

上好福礼就拜菩萨,祝福仪式由男性当家人主持,全家男丁按辈份、年龄,依序行三跪九叩大礼。妇女和个别忌生肖的男丁都要回避,寡妇更不允参与,就是鲁府的太太、小姐们也是被剥夺祝福资格的。祥林嫂这样丧夫再嫁的寡妇,是连祭祀的东西都不能碰的,所以在一年最忙的时候,祥林嫂却成了最闲的人,让她有一种失败感,一种罪恶感,最后在祝福声中走上了死路。

小说以“祝福”为题的涵义:

1、以鲁镇节日气氛的喜庆来反衬主要人物祥林嫂命运的悲苦;

2、小说起于祝福,结于祝福,中间一再写到祝福,情节的发展与祝福有着密切关系;

3、“祝福”的环境揭示了神权在祥林嫂悲剧一生中的作用,揭示礼教“吃人”的本质;

4、祝福的热闹场景与祥林嫂的悲凉死去形成了鲜明的对比,更能突出小说的批判主题。

小说主题

《祝福》通过祥林嫂一生的悲惨遭遇,反映了辛亥革命以后中国的社会矛盾,深刻地揭露了封建礼教吃人的本质,指出彻底反封建的必要性。

许寿裳:人世间的惨事,不惨在狼吃阿毛,而惨在礼教吃祥林嫂。

“三牛”精神

自 嘲

鲁迅

运交华盖欲何求?未敢翻身已碰头。

破帽遮颜过闹市,漏船载酒泛中流。

横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。

躲进小楼成一统,管他冬夏与春秋。

鲁迅(1881.9.25—1936.10.19),原名周樟寿,后改名周树人,字豫才。其救国之路大致经历了五个阶段:科学救国(1897年)、军事救国(1998年入南京水师学堂)、实业救国(1899年入矿务铁路学堂)、医学救国(1904年入仙台医学专门学校)、文学救国(1906年弃医从文)。 1918年,第一次用“鲁迅”这个笔名在《新青年》发表了中国第一篇现代白话小说《狂人日记》,奠定了新文学运动的基石 。

小说集:

1.《呐喊》(共14篇),1923年首版,收集鲁迅1918—1922年的小说,如《狂人日记》《药》《一件小事》《阿Q正传》《孔乙己》《故乡》《社戏》等。

2.《彷徨》(共11篇),1926年首版,收集鲁迅1924—1925年的小说,《祝福》是第一篇,另外还有《伤逝》《离婚》等,共11篇。

3.《故事新编》(共8篇),1936年首版,收入鲁迅1922—1935年间所作的以神话为题材的小说,如《非攻》《铸剑》《理水》等。

鲁迅先生的作品

鲁迅先生的作品

散文集:《朝花夕拾》,原名《旧事重提》,包括《藤野先生》《从百草原到三味书屋》《阿长与〈山海经〉》《范爱农》等回忆性散文。

散文诗集:《野草》。

杂文集:《坟》《二心集》《而已集》《且介亭杂文》《华盖集》《华盖续编》《南腔北调集》等16部。

1、《呐喊》(鲁迅) 2、《边城》(沈从文)

3、《骆驼祥子》(老舍) 4、《传奇》(张爱玲)

5、《围城》(钱钟书) 6、《子夜》(茅盾)

7、《台北人》(白先勇) 8、《家》(巴金)

9、《呼兰河传》(萧红)10、《老残游记》(刘鹗)

11、《寒夜》(巴金) 12、《彷徨》(鲁迅)

二十世纪中文小说100强

《彷徨》收入鲁迅先生1924年至1925年间创作的小说11篇。原来参加过新文化运动的人,“有的退隐,有的高升,有的前进”,当时的鲁迅就像布不成阵的散兵游勇,“孤独”着,“彷徨”着。

题《彷徨》

寂寞新文苑

平安旧战场

两间余一卒

荷戟独彷徨

路漫漫其修远兮,

吾将上下而求索。

创作背景及时代意义

《祝福》写于1924年2月7日,后收入鲁迅的第二个小说集《彷徨》,是《彷徨》的第一篇。20世纪20年代,正是中国新文化运动的发展时期。新文化运动的口号是“民主、科学”,而阻碍中国进入民主、科学时代的最大障碍,就是中国两千多年遗留下来的腐朽、愚昧的封建思想。妇女则是中国封建思想最大的受害者。鲁迅选择妇女题材,就是为了揭露封建思想的流弊和余毒。

封建思想

1.三纲五常。

封建思想的核心是维护封建秩序,提倡“三纲五常”。“三纲”即“君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲”。纲,是居于支配地位的意思,就是臣要绝对服从君,子要绝对服从父,妻要绝对服从夫,不能破坏尊卑秩序。“五常”,即仁、义、礼、智、信,也叫“五伦”,是封建礼教所规定的君臣、父子、夫妻、兄弟、朋友之间的关系,即“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信”。封建礼教就是封建统治阶级为了维护封建等级制度,制定的以三纲五常为基本内容的封建礼法条规和道德标准。

2.三从四德。

封建秩序对妇女的压迫尤为深重。妇女没有人身权利,没有独立的社会地位。“三从”指在家从父,出嫁从夫,夫死从子,违背了这一秩序的妇女都被视为“罪人”。“四德”指妇德、妇言、妇容、妇工,即妇女的思想品德、言语举止、仪容态度以及家务劳动都要严格遵守封建礼教的约束。

封建思想

3.贞节观。

从宋代起,中国封建社会走向衰落,封建思想趋于保守、僵化、反动,反映这种趋势的理学出现了,代表人是程颐、朱熹。理学口号是“存天理,灭人欲”。夫权自然是“天理”,而寡妇再嫁,就是以正常的“人欲”破坏了这个“天理”。理学提倡妇女守节,“饿死事小,失节事大”,寡妇再嫁当然不可以,就连未婚夫死了,也要为他守一辈子。最后更残忍地提出妇女要为死去的丈夫或未婚夫自杀殉死,并为这样的妇女立牌坊。封建思想已经发展到灭绝人性的地步。

封建思想

人物:

情节:

环境:

(序幕)

开端

发展

高潮

结局

(尾声)

外貌、语言、行动、心理等。

自然环境、社会环境

小说三要素

三要素一主题

主题

表现揭示

揭示 、深化

表

现

深

化

推动情节发展

为故事情节展开提供背景

,推动情节发展

丰富

突出

人物特点

反映时代环境特点

衬托人物特点、心理

交代人物活动的环境,突出环境特点

人物

环境

情节

情节结构

情节 — 内容 — 顺序

序幕

结局

开端

发展

高潮

尾声

祝福景象与鲁四老爷

祥林嫂凄然死去

祥林嫂初到鲁镇

祥林嫂被迫改嫁

祥林嫂再到鲁镇

祝福景象和我的感受

倒叙

(典型环境)

(深化主题)

现实

现实

回

忆

★

倒 叙作用

人物:以祥林嫂之死开笔,第一时间引起人们对她命运的关注,表现对她的同情。

情节:由果溯因,自然而然推动情节发展,最后完整呈现小说面貌。

环境:渲染浓厚的悲剧气氛,以乐景写哀情,反衬人物悲惨的命运。

主题:突出鲁四老爷与祥林嫂之间的尖锐矛盾,深化反封建主题。

读者:把祥林嫂悲惨的结局放在开头,巧妙地设置了悬念,吸引读者入读。

人物形象

1、外貌描写

第二处:初到鲁镇(98页)

“头上扎着白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心,年纪大约二十六七,脸色青黄,但两颊还是红的……模样还周正,手脚都壮大,又只是顺着眼。”

头上扎着白头绳:寡妇身份

脸色青黄:生活艰辛

但两颊还是红的:青春的活力

手脚都壮大,又只是顺着眼:

善良、安分、温顺的劳动妇女

第三处:再到鲁镇(101页)

“仍然头上扎着白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心,脸色青黄,只是两颊已经消失了血色,顺着眼,眼角上带些泪痕,眼光也没有先前那样精神了。”

仍然头上扎着白头绳:还是寡妇

两颊消失了血色:青春的活力已经不复存在

眼角上……精神了:

人生遭受惨重打击,内心痛苦而又难以表达

第一处:临死之前(95页)

“五年前的花白的头发,即今已经全白,全不像四十上下的人;脸上瘦削不堪,黄中带黑,而且消尽了先前悲哀的神色,仿佛是木刻似的;只是那眼珠间或一轮,还可以表示她是一个活物。她一手提着竹篮,内中一个破碗,空的;一手拄着一支比她更长的竹竿,下端开了裂:她分明已经纯乎是一个乞丐了。”

不仅青春活力不在,甚至连生命力都已失去。“眼睛间或一轮”说明长期的严重的打击与折磨,陷入极度悲哀,内心痛苦无法表露,精神完全麻木。

三次肖像描写,用白描的手法,在对比中显示了人物的遭遇、内心的痛苦和悲哀。

总结总结

小说的外貌描写不仅表现了人物性格,更重要的在于表现了人物命运的变化。

三次外貌描写写出了祥林嫂悲惨命运的发展过程。第一次描写写出了她虽贫困,但还有活力,对生活抱有希望。第二次写出了她已走投无路,对生活失去了希望。第三次写出了她对生活已经彻底绝望。

三次描写,鲜明对照,深刻揭露了封建礼教对劳动妇女的摧残。

2、语言描写

找对话 论特点

与我对话灵魂有无

对四婶讲阿毛

对大家讲阿毛

与柳妈的对话

纠结、矛盾

痛苦、自责

麻木、空虚

恐惧、期冀

3、行动描写

找行动,论抗争

逃:山中出逃,做工鲁镇——

躲避被卖,希望自己主宰命运

撞:改嫁中的“出格”行为——

反抗婆家为她安排的命运

捐:倾其所有,洗刷“污秽” ——

摆脱灵魂上的枷锁,洗去生前的“罪名”,希望避免死后分身的痛苦

问:死前问我鬼神——

对天经地义的神权的质疑

4、细节描写

(3)她一手提着竹篮,内中一个破碗,空的;一手拄着一只比她更长的竹竿,下端开了裂:她分明已经纯乎是一个乞丐了。

聚焦镜头,由大及小,由远及近。

碗是破的:表明她很穷;

碗中是空的:表明她即便是乞丐,也活得不如意;

竹竿比她还长,下端开了裂:表明其狼狈不堪、身心疲惫、一无所有。

立春之日,丈夫死了

孟春之日,被卖改嫁

暮春之日,痛失爱子

迎春之日,凄然而死

祥林嫂是“女性悲剧”(五星级悲剧)的形象代言人

祥林嫂是一个没有春天或者说不能有春天的女人,即她是一个没有希望,或者说不能有希望的女人……

讲理学,大骂新党

“寿”字、对联、残缺陈旧的书籍

皱眉,讨厌祥林嫂是个寡妇

“可恶!然而……”

“既是她的婆婆要她回去,那有什么话可说呢。”

告诫四婶,不让祥林嫂在祝福时沾手。死后骂她是个“谬种”

支持她婆家把她抢回,自私伪善,冷酷无情,自觉维护封建制度和封建礼教。

迂腐保守

尊崇理学和孔孟之道,懒散,虚伪

鲁 四 老 爷

祥林嫂的婆婆是封建家长制的代表人物。“那女人虽是山里人模样,然而应酬很从容,说话也能干。”她虽然生活在靠“打柴为生”的“小户人家”,但却死抱着“族权、夫权”,成为高居儿媳之上的封建家长。

祥林嫂的命运悲剧是这个圆滑的女人直接导演的。无论是祥林嫂的娶来、绑回、再嫁,都是她亲手安排的。她不仅取走了祥林嫂第一次做工的工钱,还把守寡的儿媳当作“商品”换钱去给小儿子娶老婆,并从中赚钱。其毒辣和贪婪令人发指 !这说明封建家长制对劳动妇女的压榨是多么深重 !

祥林嫂的婆婆

脸上已经打皱,眼睛已经干枯,可是还要给地主去帮工

受压迫的劳动妇女

对祥林嫂改嫁时留下的头上的伤疤采取奚落的态度

受封建礼教和封建迷信思想的毒害

善意地把阴司故事讲给祥林嫂听,为祥林嫂寻求赎罪的办法,救她跳出苦海,结果适得其反。

同情祥林嫂的人也把祥林嫂推向深渊

柳 妈

四 婶

鲁 镇 的 人 们

祥林嫂再到鲁镇时,人们“音调和先前很不同”,“笑容也冷冷的了”

对于她的故事,开始是同情,很快就感到厌烦,常打断她的话,走开去,后来还故意用别的孩子去逗引她,戳她的痛处,对她进行嘲弄。

祥林嫂死后,短工“简捷地说”“我说不清”“淡然地回答”,漠不关心。

被封建思想支配,不觉悟。群众之间隔膜、冷漠。

家中一律忙,都在准备着年年如此,家家如此的“祝福”大典。

“我”是全文的线索人物,祥林嫂一生的悲惨遭遇都是通过“我”的所见所闻来展现的;

“我”是一个具有进步思想的小资产阶级知识分子的形象,同情劳动人民,不满黑暗现实,但也有软弱和无能的一面。

“ 我 ”

直接的凶手是谁呢?

通过分析,我们发现鲁四老爷、祥林嫂婆婆、柳妈、四婶、“我”都是凶手,又都不是直接的凶手,那么——

害死祥林嫂的幕后黑手!

“吃人”的

封建礼教

1、贞节

饿死事小,失节事大

从一而终

2、秩序

男尊女卑

三纲五常

3、三从四德

4、祭祀

5、迷信

清白、圣洁

鬼神、阴司、灵魂

政 权

族 权

神 权

夫 权

封建礼教

封建迷信

封建思想

资料链接——

毛泽东同志曾经指出:“政权、族权、神权、夫权,代表了全部封建宗法的思想和制度,是束缚中国人民特别是农民的四条极大的绳索” 。祥林嫂这位农村劳动妇女正是受到这“四条绳索”的多重绞杀,虽具有传统女性的种种优点,但却无法把握自己的命运。婚姻是封建社会决定女性命运的关键,也是“四条绳索”束缚女性的集中体现。婚姻并未给祥林嫂带来什么幸福,而是使她一步一步走向痛苦的深渊。

环境描写

环境描写包括自然环境和社会环境。

自然环境交代人物活动的地点、 时间、 季节、 天气等。

社会环境交代历史背景、 社会情态等。

环境描写的作用:

1. 提供人物生活的场所;

2. 反映时代特征、社会特征;

3. 渲染气氛,衬托人物心情;

4. 侧面反映人物的性格,烘托人物形象;

5. 暗示、推动情节的发展;

6. 有助于深化主题。

社会环境:

女人的臂膊都在水里浸得通红,……五更天陈列起来,并且点上香烛,恭请福神们来享用,拜的却只限于男人,拜完自然仍然是放爆竹。年年如此,

家家如此,——只要买得起福礼和爆竹之类的——

今年自然也如此。

下苦力的是女人,装点门面的只是男人。女人是下得厨房,却上不得厅堂。

这是先生对女性命运不公的控诉。

时间之绵长;

范围之宽广;

祝福这个迷信行为,在鲁镇群众心头,是多么根深蒂固。

揭示祥林嫂悲剧的社会根源,预示祥林嫂悲剧的必然性!

自然环境:

(1)灰白色的沉重的晚云中间时时发出闪光,接着一声钝响,是送灶的爆竹;近处燃放的可就更强烈了,震耳的大音还没有息,空气里已经散满了幽微的火药香。

1、阴暗压抑,透露出作者的反感和贬抑;

2、为祥林嫂寂然死去渲染一种悲剧气氛。

(2)天色愈阴暗了,下午竟又下起雪来,

雪花大的有梅花那么大,满天飞舞,夹着

烟霭和忙碌的气色,将鲁镇乱成一团糟。

1、暗示鲁镇沉闷压抑的氛围;

2、“乱”字点明鲁镇忙乱的气氛,

衬托我纷乱的思绪。

(32)雪花落在积得厚厚的雪褥上面,听去似乎瑟瑟有声,使人更加感到沉寂。

本有声,却又无声;人死本应惊醒,她的死却在鲁镇惊不起小小的涟漪;她轻得就如飘扬的雪花,在哪里消逝,无人理会。

“我”,也只有雪一样冰冷的心。

愤懑,无可奈何和无法言说。

1、侧面描写鲁镇人们的冷酷无情。

2、衬托作者内心的悲凉心情。

(112)远处的爆竹联绵不断,似乎合成一天音响的浓云,夹着团团飞舞的雪花,拥抱了全市镇。

借雪的猖狂,讽刺了统治势力的强大,暂时的得意;

更含蓄地道出了下层劳动人民无法抗拒的雪一样的命运。

深化主题

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])