13. 不求甚解 课件(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 13. 不求甚解 课件(共31张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 28.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

不求甚解

邓拓

学习目标

02

理解马南邨对“不求甚解”这个词的解读。

01

学习作者运用驳论进行论述的方法。

03

学习运用求异思维,批判地看待生活中的一些观点、主张,形成自己独到的见解。

不求甚解出处

课题解读

出自陶潜《五柳先生传》:“好读书,不求甚解”。原意是读书只领会要旨,不过于在字句上花工夫,属褒义。

今多谓学习或工作的态度不认真,不求深入理解,浅尝辄止,含贬义。

以此为题,意在揭示陶渊明“不求甚解”的真正含义,引导我们树立正确的读书态度,选择正确的读书方法。

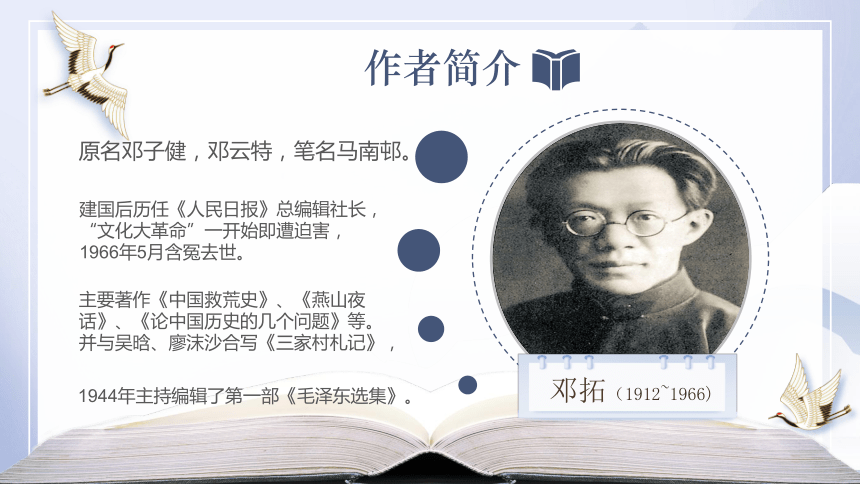

作者简介

1944年主持编辑了第一部《毛泽东选集》。

主要著作《中国救荒史》、《燕山夜话》、《论中国历史的几个问题》等。

并与吴晗、廖沫沙合写《三家村札记》,

建国后历任《人民日报》总编辑社长,

“文化大革命”一开始即遭迫害,1966年5月含冤去世。

原名邓子健,邓云特,笔名马南邨。

邓拓(1912~1966)

本文选自《燕山夜话》(中国社会科学出版社1997年版)。20世纪60年代初,邓拓应《北京晚报》之约,开设“燕山夜话”专栏,陆续发表150多篇杂文,后汇为五集出版。这些杂文往往短小精悍,敢于正视现实,切中时弊,爱憎分明,意蕴深刻,启人深思,受到广大读者的欢迎。有许多篇章,视角新颖,旁征博引,熔思想性、知识性于一炉,本文就是其中较为著名的一篇。

背景链接

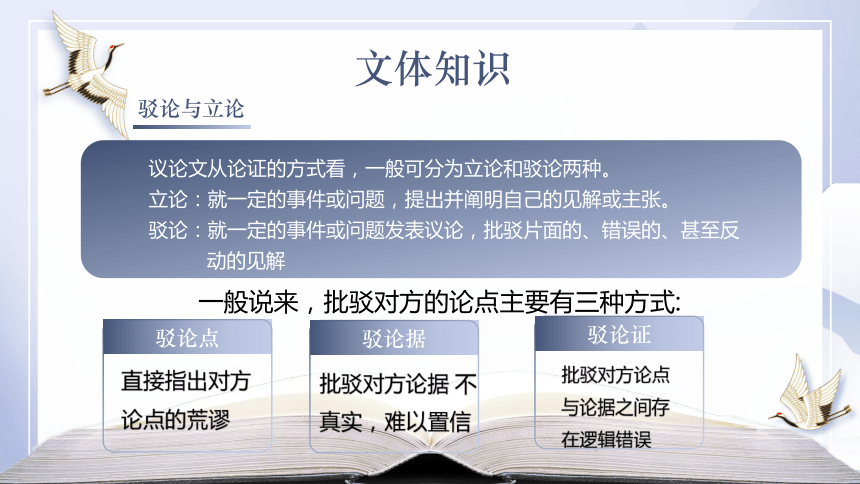

文体知识

驳论与立论

议论文从论证的方式看,一般可分为立论和驳论两种。

立论:就一定的事件或问题,提出并阐明自己的见解或主张。

驳论:就一定的事件或问题发表议论,批驳片面的、错误的、甚至反

动的见解

或主张。

一般说来,批驳对方的论点主要有三种方式:

直接指出对方论点的荒谬

驳论点

批驳对方论据 不真实,难以置信

驳论据

批驳对方论点与论据之间存在逻辑错误

驳论证

词语学习

要诀( ) 劝诫( ) 曲( )解

咬文嚼( )字 豁( )然贯通

jué

qū

jiè

jiáo

huò

词语解释

不求甚解:

开卷有益:

只知道个大概,不求彻底了解。常指学习或研究不认真、不深入。

打开书本看一看,就会有收益。

整体感知

默读课文,快速找出作者在文中批驳的观点,并说说作者是如何驳倒这一观点,提出自己的见解的。

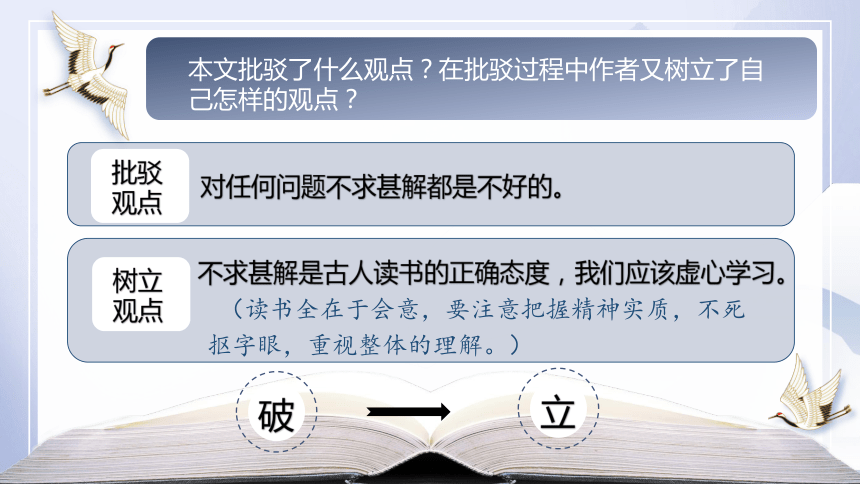

本文批驳了什么观点?在批驳过程中作者又树立了自己怎样的观点?

批驳观点

对任何问题不求甚解都是不好的。

树立观点

不求甚解是古人读书的正确态度,我们应该虚心学习。

(读书全在于会意,要注意把握精神实质,不死抠字眼,重视整体的理解。)

破

立

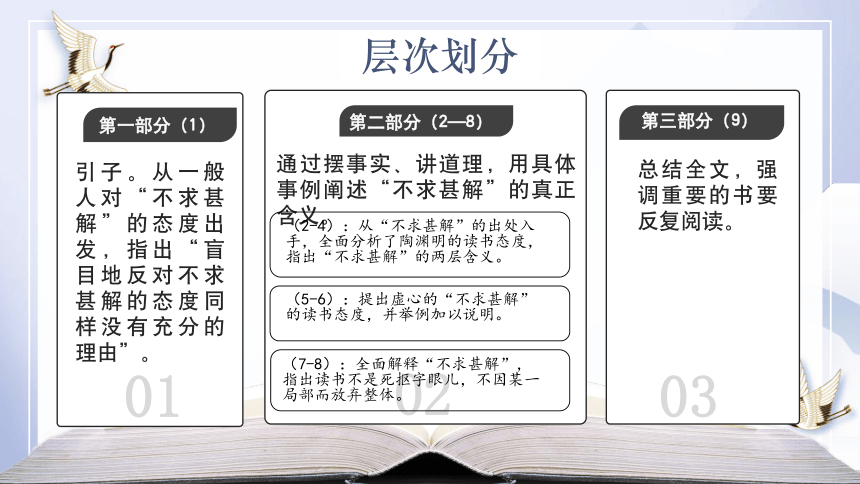

层次划分

第一部分(1)

引子。从一般人对“不求甚解”的态度出发,指出“盲目地反对不求甚解的态度同样没有充分的理由”。

第二部分(2—8)

通过摆事实、讲道理,用具体事例阐述“不求甚解”的真正含义。

第三部分(9)

总结全文,强调重要的书要反复阅读。

01

02

03

(2-4):从“不求甚解”的出处入手,全面分析了陶渊明的读书态度,指出“不求甚解”的两层含义。

(5-6):提出虚心的“不求甚解”的读书态度,并举例加以说明。

(7-8):全面解释“不求甚解”,指出读书不是死抠字眼儿,不因某一局部而放弃整体。

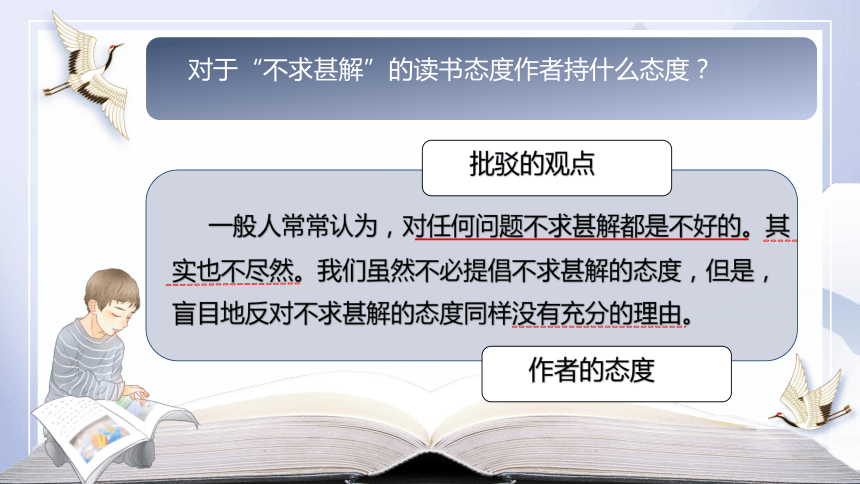

对于“不求甚解”的读书态度作者持什么态度?

批驳的观点

一般人常常认为,对任何问题不求甚解都是不好的。其实也不尽然。我们虽然不必提倡不求甚解的态度,但是,盲目地反对不求甚解的态度同样没有充分的理由。

作者的态度

课文精讲

请简要分析第3段的论述思路。

首先

提出本段的观点——好读书这个习惯的养成是很重要的;

接着

从反面论述不读书或不喜欢读书也就无所谓求甚解或不求甚解;

然后

又从正面论述了好读书才有发言权;

最后

用陶渊明的事例进一步论述“读书的要诀,全在于会意”这一观点。

介绍“不求甚解”的出处是否赘余?

《五柳先生传》:“好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。”

这两段的内容不多余。“不求甚解”的说法来自陶渊明,但人们又没有全面准确地理解他所要表达的意思,所以有必要引出出处,加以诠释,以正视听。

结合你自己的读书经验,说说你对读书时“不要固执一点,咬文嚼字,而要前后贯通,了解大意”的理解。

第5段

“不能只记住经典著作的一些字句,而必须理解经典著作的精神实质”

第6段

“观其大略的人,往往知识更广泛,了解问题更全面”

第7段

“观其大略同样需要认真读书,只是不死抠一字一句,不因小失大,不为某一局部而放弃了整体”

重视整体理解,重视精神实质的把握,不主张在语言文字上钻牛角尖。

第5段运用了什么论证方法?有何作用?

运用了举例论证的方法,以普列汉诺夫为例,从反面证明了读书要虚心,要理解其精神实质的观点,使论证更具说服力。

(1)明确举例论证的特点,即通过举具体的事例加以论证;

(2)明确其作用:典型事例具有普遍性和代表性,能增强论述的力量和说服力。

考点:

分析举例论证及其作用

答题思路

答题模式

运用了举例论证的方法,列举……(概括事例),证明了……(如果有分论点,则写出它证明的分论点,否则写中心论点),从而使论证更具体、更有说服力。

第6段运用了什么论证方法?有何作用?

举例论证、对比论证。举诸葛亮读书“观其大略”的例子,与徐庶等人“务于精熟”的读书方法进行对比,突出强调了诸葛亮这种读书方法的成效,有力地论证了“盲目地反对不求甚解的态度同样没有充分的理由”的观点。

有同学认为,第7段内容冲淡了文章的主要观点,应当删去。你同意这个意见吗?说说你的理由。

不同意。第7段在前文举例的基础上,再次阐明:观其大略同样需要认真读书,只是不死抠一字一句,不因小失大。这是对全文“不求甚解”正确内涵理解的重要补充,更好地强调了文章观点,增加了论证的严密性。

考点:

分析道理论证及其作用

答题思路

第5段运用了什么论证方法?有何作用?

(1)明确道理论证的特点,即通过讲道理的方式证明论点;

(2)明确其作用:使论证更概括、更深入,若引用名言,则更具有权威性,更具说服力。

考点:

分析道理论证及其作用

答题模式

运用了道理论证的方法,论证了……的观点,从而使论证更概括、更深入。

答题模式

运用了道理论证,引用陆象山的话,印证了“不求甚解”的读书方法是可取的,进而证明了中心论点,增强了文章的说服力。

合作探究

1.想一想:“好读书” 和“不求甚解” 有什么关系?

首先,要养成“好读书”这个习惯。只有“好读书”,才能谈到“求甚解”这个问题。其次,读书的要诀全在于“会意”,而“会意”十分不易。所以陶渊明每有“会意”,就十分高兴。因为“会意”不易,所以陶渊明只好说“不求甚解”。

2.本文又是如何驳论的?谈一谈你的理解。

驳的是“论点”,先全面阐述“不求甚解”的含义,进而提倡提倡虚心的“不求甚解”的读书态度,从而表明自己的观点;又从“会意”角度,列举古人读书的例子,并阐明自己的正确论点:读书在会意,不要死抠字眼,为一个局部而放弃整体,最后又强调了“书必须反复读”的主张。这样通过树立自己正确的观点从而驳倒敌论。

3.结合你的读书学习经历,谈谈这篇文章对你的启示。

我认为读书不求甚解是可取的,有助于我们广泛阅读,广泛吸取知识。但学习中切不可“不求甚解”,以致流于表面,走马观花。

课文 《谈读书》 《不求甚解》

论述角度 相同之处 不同之处

写作方法 相同之处 不同之处

都是围绕读书这一话题来论述,且都谈及读书方法。

论述较为全面,侧重对读书方方面面问题的探讨。

选取一个角度,针对大众对“不求甚解”的误解,侧重对具体读书方法进行探讨。

两篇文章观点明确,思路清晰。作者都深谙说理艺术,善用多种说理方法,纵横捭阖,旁征博引,有很强的说服力。

每一层都先提出观点,再做阐释说明。

全文先驳后立,层层铺垫、阐发,逐步提出观点,再正反举例,补充解释,最后得出结论。

4.《谈读书》《不求甚解》这两篇短文在论述角度、写作方法等方面有哪些异同?

结构梳理

不求甚解

做分析

立靶子——对任何问题不求甚解都是不好的

追溯根源,指出曲解“不求甚解”的读书态度

分析古人的读书态度

得结论——重要的书必须反复阅读

不拘表象

把握实质

亮观点——不能盲目地反对不求甚解

提倡虚心的读书态度

用诸葛亮的事例证明观点

用陆象山的话巩固观点

指出“不求甚解”的含义

主旨归纳

本文全面阐述了陶渊明的“不求甚解”的两层含义,并以此为根据,对否定“不求甚解”的观点进行反驳,指出读书的要诀在于会意,读书要虚心,重要的书必须常常反复阅读,这样才能真正领会其精神实质。

拓展延伸

关于读书的名言警句

读书有三到,谓心到,眼到,口到。 ——朱熹

旧书不厌百回读,熟读深思子自知。 ——苏轼

读书破万卷,下笔如有神。 ——杜甫

书,能保持我们的童心;书,能保持我们的青春。 ——严文井

书能给人以知识,给人以智慧,给人以快乐,给人以希望。

——季羡林

或许美化灵魂有不少途径,但我想,阅读是其中易走的、不昂贵的、不须求助他人的捷径。 ——严歌苓

读书好,多读书,读好书。 ——冰心

观书有感(其一)

朱 熹

半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。

问渠那得清如许?为有源头活水来。

赏析:这是一首借景喻理的名诗。全诗以方塘作喻,形象地表达了一种微妙难言的读书感受。池塘并不是一泓死水,而是常有活水注入,因此像明镜一样,清澈见底,映照着天光云影。这种情景,同一个人在读书中解决问题、获得新知而大有收益、提高认识时的情形颇为相似。

拓展延伸

随文写作

运用排比句式说理

《谈读书》大量运用排比句式说理,读起来富有气势,增强了文章的说服力和感染力。请你运用排比句式写一段话,谈谈你对读书的看法。(150字左右)

运用排比句式,使说理气势增强,更具有说服力。

运用排比句式说理除了要三个或三个以上的句子(分句)外,还需注意以下三个方面:①句子的结构相同或相似;②句子的意义相关或相近;③句子的语气相同。

写作指导

写作示范

不读书,无以知窗外的精彩;不读书,无以知世界的宽广;不读书,无以知知识的力量。腹有诗书气自华,最是书香能清心,最是书香能致远。读书,能将遥远的过去变得清晰,将枯燥的生活变得鲜活,将理想的未来变得多彩。同学们,让我们积极行动起来,养成热爱读书的良好习惯,奠定坚实的知识基础,走向人生的广阔舞台。

不求甚解

邓拓

学习目标

02

理解马南邨对“不求甚解”这个词的解读。

01

学习作者运用驳论进行论述的方法。

03

学习运用求异思维,批判地看待生活中的一些观点、主张,形成自己独到的见解。

不求甚解出处

课题解读

出自陶潜《五柳先生传》:“好读书,不求甚解”。原意是读书只领会要旨,不过于在字句上花工夫,属褒义。

今多谓学习或工作的态度不认真,不求深入理解,浅尝辄止,含贬义。

以此为题,意在揭示陶渊明“不求甚解”的真正含义,引导我们树立正确的读书态度,选择正确的读书方法。

作者简介

1944年主持编辑了第一部《毛泽东选集》。

主要著作《中国救荒史》、《燕山夜话》、《论中国历史的几个问题》等。

并与吴晗、廖沫沙合写《三家村札记》,

建国后历任《人民日报》总编辑社长,

“文化大革命”一开始即遭迫害,1966年5月含冤去世。

原名邓子健,邓云特,笔名马南邨。

邓拓(1912~1966)

本文选自《燕山夜话》(中国社会科学出版社1997年版)。20世纪60年代初,邓拓应《北京晚报》之约,开设“燕山夜话”专栏,陆续发表150多篇杂文,后汇为五集出版。这些杂文往往短小精悍,敢于正视现实,切中时弊,爱憎分明,意蕴深刻,启人深思,受到广大读者的欢迎。有许多篇章,视角新颖,旁征博引,熔思想性、知识性于一炉,本文就是其中较为著名的一篇。

背景链接

文体知识

驳论与立论

议论文从论证的方式看,一般可分为立论和驳论两种。

立论:就一定的事件或问题,提出并阐明自己的见解或主张。

驳论:就一定的事件或问题发表议论,批驳片面的、错误的、甚至反

动的见解

或主张。

一般说来,批驳对方的论点主要有三种方式:

直接指出对方论点的荒谬

驳论点

批驳对方论据 不真实,难以置信

驳论据

批驳对方论点与论据之间存在逻辑错误

驳论证

词语学习

要诀( ) 劝诫( ) 曲( )解

咬文嚼( )字 豁( )然贯通

jué

qū

jiè

jiáo

huò

词语解释

不求甚解:

开卷有益:

只知道个大概,不求彻底了解。常指学习或研究不认真、不深入。

打开书本看一看,就会有收益。

整体感知

默读课文,快速找出作者在文中批驳的观点,并说说作者是如何驳倒这一观点,提出自己的见解的。

本文批驳了什么观点?在批驳过程中作者又树立了自己怎样的观点?

批驳观点

对任何问题不求甚解都是不好的。

树立观点

不求甚解是古人读书的正确态度,我们应该虚心学习。

(读书全在于会意,要注意把握精神实质,不死抠字眼,重视整体的理解。)

破

立

层次划分

第一部分(1)

引子。从一般人对“不求甚解”的态度出发,指出“盲目地反对不求甚解的态度同样没有充分的理由”。

第二部分(2—8)

通过摆事实、讲道理,用具体事例阐述“不求甚解”的真正含义。

第三部分(9)

总结全文,强调重要的书要反复阅读。

01

02

03

(2-4):从“不求甚解”的出处入手,全面分析了陶渊明的读书态度,指出“不求甚解”的两层含义。

(5-6):提出虚心的“不求甚解”的读书态度,并举例加以说明。

(7-8):全面解释“不求甚解”,指出读书不是死抠字眼儿,不因某一局部而放弃整体。

对于“不求甚解”的读书态度作者持什么态度?

批驳的观点

一般人常常认为,对任何问题不求甚解都是不好的。其实也不尽然。我们虽然不必提倡不求甚解的态度,但是,盲目地反对不求甚解的态度同样没有充分的理由。

作者的态度

课文精讲

请简要分析第3段的论述思路。

首先

提出本段的观点——好读书这个习惯的养成是很重要的;

接着

从反面论述不读书或不喜欢读书也就无所谓求甚解或不求甚解;

然后

又从正面论述了好读书才有发言权;

最后

用陶渊明的事例进一步论述“读书的要诀,全在于会意”这一观点。

介绍“不求甚解”的出处是否赘余?

《五柳先生传》:“好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。”

这两段的内容不多余。“不求甚解”的说法来自陶渊明,但人们又没有全面准确地理解他所要表达的意思,所以有必要引出出处,加以诠释,以正视听。

结合你自己的读书经验,说说你对读书时“不要固执一点,咬文嚼字,而要前后贯通,了解大意”的理解。

第5段

“不能只记住经典著作的一些字句,而必须理解经典著作的精神实质”

第6段

“观其大略的人,往往知识更广泛,了解问题更全面”

第7段

“观其大略同样需要认真读书,只是不死抠一字一句,不因小失大,不为某一局部而放弃了整体”

重视整体理解,重视精神实质的把握,不主张在语言文字上钻牛角尖。

第5段运用了什么论证方法?有何作用?

运用了举例论证的方法,以普列汉诺夫为例,从反面证明了读书要虚心,要理解其精神实质的观点,使论证更具说服力。

(1)明确举例论证的特点,即通过举具体的事例加以论证;

(2)明确其作用:典型事例具有普遍性和代表性,能增强论述的力量和说服力。

考点:

分析举例论证及其作用

答题思路

答题模式

运用了举例论证的方法,列举……(概括事例),证明了……(如果有分论点,则写出它证明的分论点,否则写中心论点),从而使论证更具体、更有说服力。

第6段运用了什么论证方法?有何作用?

举例论证、对比论证。举诸葛亮读书“观其大略”的例子,与徐庶等人“务于精熟”的读书方法进行对比,突出强调了诸葛亮这种读书方法的成效,有力地论证了“盲目地反对不求甚解的态度同样没有充分的理由”的观点。

有同学认为,第7段内容冲淡了文章的主要观点,应当删去。你同意这个意见吗?说说你的理由。

不同意。第7段在前文举例的基础上,再次阐明:观其大略同样需要认真读书,只是不死抠一字一句,不因小失大。这是对全文“不求甚解”正确内涵理解的重要补充,更好地强调了文章观点,增加了论证的严密性。

考点:

分析道理论证及其作用

答题思路

第5段运用了什么论证方法?有何作用?

(1)明确道理论证的特点,即通过讲道理的方式证明论点;

(2)明确其作用:使论证更概括、更深入,若引用名言,则更具有权威性,更具说服力。

考点:

分析道理论证及其作用

答题模式

运用了道理论证的方法,论证了……的观点,从而使论证更概括、更深入。

答题模式

运用了道理论证,引用陆象山的话,印证了“不求甚解”的读书方法是可取的,进而证明了中心论点,增强了文章的说服力。

合作探究

1.想一想:“好读书” 和“不求甚解” 有什么关系?

首先,要养成“好读书”这个习惯。只有“好读书”,才能谈到“求甚解”这个问题。其次,读书的要诀全在于“会意”,而“会意”十分不易。所以陶渊明每有“会意”,就十分高兴。因为“会意”不易,所以陶渊明只好说“不求甚解”。

2.本文又是如何驳论的?谈一谈你的理解。

驳的是“论点”,先全面阐述“不求甚解”的含义,进而提倡提倡虚心的“不求甚解”的读书态度,从而表明自己的观点;又从“会意”角度,列举古人读书的例子,并阐明自己的正确论点:读书在会意,不要死抠字眼,为一个局部而放弃整体,最后又强调了“书必须反复读”的主张。这样通过树立自己正确的观点从而驳倒敌论。

3.结合你的读书学习经历,谈谈这篇文章对你的启示。

我认为读书不求甚解是可取的,有助于我们广泛阅读,广泛吸取知识。但学习中切不可“不求甚解”,以致流于表面,走马观花。

课文 《谈读书》 《不求甚解》

论述角度 相同之处 不同之处

写作方法 相同之处 不同之处

都是围绕读书这一话题来论述,且都谈及读书方法。

论述较为全面,侧重对读书方方面面问题的探讨。

选取一个角度,针对大众对“不求甚解”的误解,侧重对具体读书方法进行探讨。

两篇文章观点明确,思路清晰。作者都深谙说理艺术,善用多种说理方法,纵横捭阖,旁征博引,有很强的说服力。

每一层都先提出观点,再做阐释说明。

全文先驳后立,层层铺垫、阐发,逐步提出观点,再正反举例,补充解释,最后得出结论。

4.《谈读书》《不求甚解》这两篇短文在论述角度、写作方法等方面有哪些异同?

结构梳理

不求甚解

做分析

立靶子——对任何问题不求甚解都是不好的

追溯根源,指出曲解“不求甚解”的读书态度

分析古人的读书态度

得结论——重要的书必须反复阅读

不拘表象

把握实质

亮观点——不能盲目地反对不求甚解

提倡虚心的读书态度

用诸葛亮的事例证明观点

用陆象山的话巩固观点

指出“不求甚解”的含义

主旨归纳

本文全面阐述了陶渊明的“不求甚解”的两层含义,并以此为根据,对否定“不求甚解”的观点进行反驳,指出读书的要诀在于会意,读书要虚心,重要的书必须常常反复阅读,这样才能真正领会其精神实质。

拓展延伸

关于读书的名言警句

读书有三到,谓心到,眼到,口到。 ——朱熹

旧书不厌百回读,熟读深思子自知。 ——苏轼

读书破万卷,下笔如有神。 ——杜甫

书,能保持我们的童心;书,能保持我们的青春。 ——严文井

书能给人以知识,给人以智慧,给人以快乐,给人以希望。

——季羡林

或许美化灵魂有不少途径,但我想,阅读是其中易走的、不昂贵的、不须求助他人的捷径。 ——严歌苓

读书好,多读书,读好书。 ——冰心

观书有感(其一)

朱 熹

半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。

问渠那得清如许?为有源头活水来。

赏析:这是一首借景喻理的名诗。全诗以方塘作喻,形象地表达了一种微妙难言的读书感受。池塘并不是一泓死水,而是常有活水注入,因此像明镜一样,清澈见底,映照着天光云影。这种情景,同一个人在读书中解决问题、获得新知而大有收益、提高认识时的情形颇为相似。

拓展延伸

随文写作

运用排比句式说理

《谈读书》大量运用排比句式说理,读起来富有气势,增强了文章的说服力和感染力。请你运用排比句式写一段话,谈谈你对读书的看法。(150字左右)

运用排比句式,使说理气势增强,更具有说服力。

运用排比句式说理除了要三个或三个以上的句子(分句)外,还需注意以下三个方面:①句子的结构相同或相似;②句子的意义相关或相近;③句子的语气相同。

写作指导

写作示范

不读书,无以知窗外的精彩;不读书,无以知世界的宽广;不读书,无以知知识的力量。腹有诗书气自华,最是书香能清心,最是书香能致远。读书,能将遥远的过去变得清晰,将枯燥的生活变得鲜活,将理想的未来变得多彩。同学们,让我们积极行动起来,养成热爱读书的良好习惯,奠定坚实的知识基础,走向人生的广阔舞台。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读