教科版(2017秋)小学科学六年级上册第二单元《地球的运动》大单元整体教学设计

文档属性

| 名称 | 教科版(2017秋)小学科学六年级上册第二单元《地球的运动》大单元整体教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 教科版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2025-08-02 20:06:11 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

基 本 信 息

学科 小学科学 版本 教科版

年级 六年级上册

单元名称 第2单元《地球的运动》

单元主题 探索地球的律动——解密自转与公转的奥秘

课时安排 8课时

一、单元主题

探索地球的律动——解密自转与公转的奥秘

二、单元大情景

"地球运动观测站"科考任务 学生化身“小小天文学家”,加入校园地球运动观测站,通过7项任务破解地球运动的规律及其对自然和生命的影响,最终举办“地球科学博览会”展示研究成果。 核心任务:

1.任务1:地球模型工程师(《我们的地球模型》)→ 构建地球空间模型。

2.任务2:昼夜解密员(《昼夜交替现象》)→ 验证自转导致昼夜交替。

3.任务3:科学史侦探(《人类认识地球运动的历史》)→ 梳理地心说→日心说演进。

4.任务4:时区破译者(《谁先迎来黎明》)→ 探究时差成因并绘制时区图。

5.任务5:影长追踪师(《影长的四季变化》)→ 记录四季正午影长规律。

6.任务6:四季成因分析师(《地球的公转与四季变化》)→ 模拟公转揭示四季奥秘。

7.任务7:生命节律观察家(《昼夜和四季变化对生物的影响》)→ 分析地球运动对生物的影响。

三、课程标准分析

核心概念 核心概念9.宇宙中的地球

学习内容 9.2 地球绕地轴自转

9.3 地球围绕太阳公转

9.5 地球所处的宇宙环境

学段目标 (5-6年级) ①描述地球自转和公转的方向、周期;

②解释昼夜交替、四季成因与地球运动的关系;

③通过模拟实验和长期观测收集证据,归纳自然现象规律。

四、单元教材分析

本单元包括《我们的地球模型》、《昼夜交替现象》、《人类认识地球运动的历史》、《谁先迎来黎明》、《影长的四季变化》、《地球的公转与四季变化》和《昼夜和四季变化对生物的影响》这7课内容。

《我们的地球模型》 引导学生通过制作地球模型(如球体模型、经纬线模型),认识地球的基本结构(地轴、两极、赤道),建立空间概念,为后续学习奠定基础。并尝试动手制作地球仪模型,标注地轴和经纬线,理解地球的自转轴特征。

《昼夜交替现象》探究昼夜交替的成因。通过模拟实验(手电筒照射地球仪),验证地球自转是昼夜交替的根本原因。对比“地球自转”与“太阳绕地球转”两种假说,通过实验观察影子变化规律。

《人类认识地球运动的历史》梳理科学史(托勒密“地心说” → 哥白尼“日心说”),通过傅科摆实验等证据,理解人类对地球运动的认知演进。角色辩论(地心说 vs 日心说),分析史料中的科学争议。

《谁先迎来黎明》探究地球自转导致的时间差异(时区)。通过时区图和国际日期变更线,解释“东早西晚”现象。计算不同城市的时差,绘制时区分布图。

《影长的四季变化》通过长期观测正午影长,发现影长随季节变化的规律(夏短冬长),为理解地球公转做铺垫。圭表实验记录四季影长数据,分析影长与太阳高度的关系。

《地球的公转与四季变化》揭示四季成因。通过三球仪模拟实验,说明地球公转时地轴倾斜导致太阳直射点移动,进而形成四季。对比“地轴倾斜”与“不倾斜”时地球仪的温度差异,验证四季与公转的关联。

《昼夜和四季变化对生物的影响》综合讨论地球运动对生物的影响(植物光合作用、动物迁徙、人类作息),渗透“人与自然和谐共生”理念。案例分析(大雁南飞、植物开花),设计“校园生物节律观察表”。

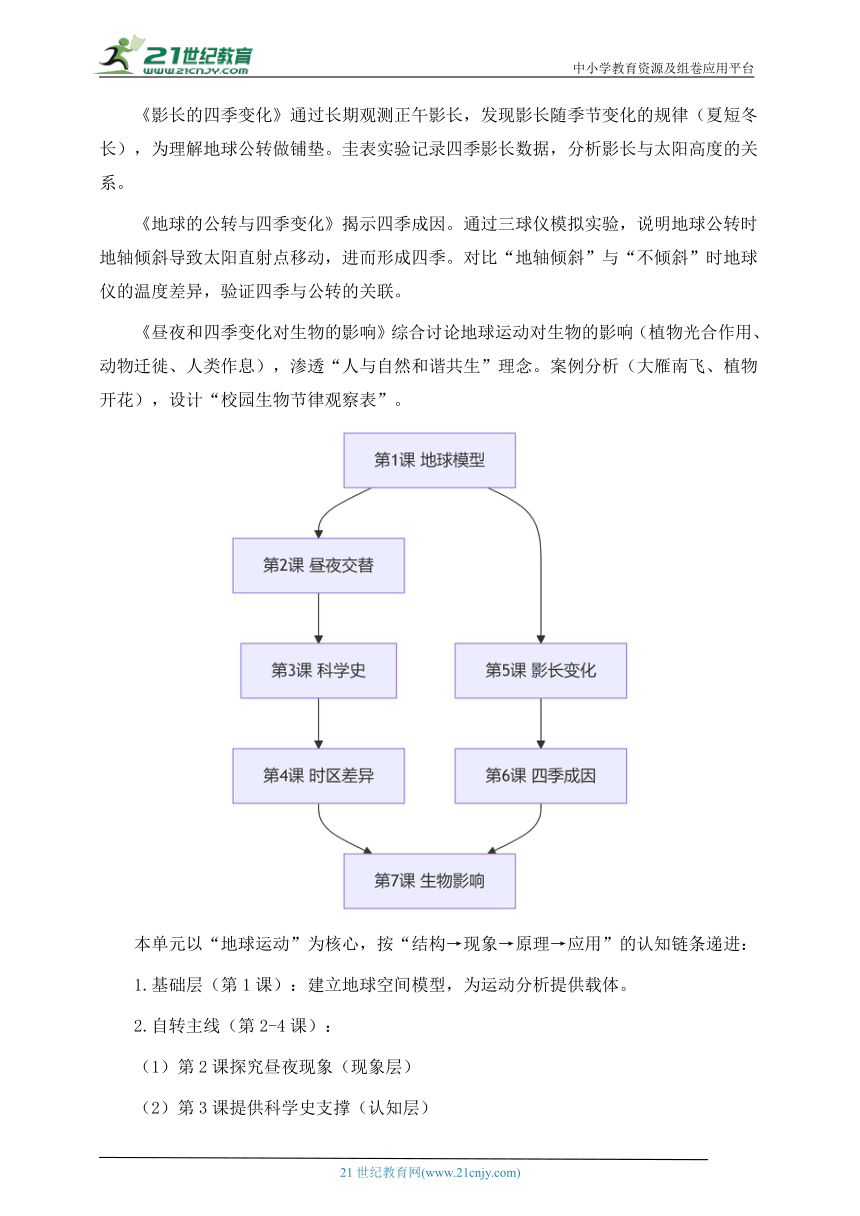

本单元以“地球运动”为核心,按“结构→现象→原理→应用”的认知链条递进:

1.基础层(第1课):建立地球空间模型,为运动分析提供载体。

2.自转主线(第2-4课):

(1)第2课探究昼夜现象(现象层)

(2)第3课提供科学史支撑(认知层)

(3)第4课延伸至时空影响(应用层)

3.公转主线(第5-6课):

(1)第5课通过影长发现公转规律(现象层)

(2)第6课揭示四季成因(原理层)

(3)综合层(第7课):整合自转与公转的影响,回归生命系统。

五、教学目标

科学观念 1. 知道地球自转(昼夜交替)和公转(四季变化)的规律;

2. 理解时区差异、生物节律与地球运动的关联。

科学思维 1. 通过模型建构推理地球运动规律;

2. 运用类比法(手电筒模拟太阳)解释抽象概念。

探究实践 1. 设计对比实验验证昼夜成因;

2. 长期观测记录影长变化,归纳四季规律。

态度责任 1. 感受科学史中求真精神;

2. 树立“人与自然和谐共生”的生态观。

六、学情分析

1.年龄特点:六年级学生抽象思维初具雏形,但对“地轴倾斜”“公转轨道”等空间概念仍需具象支撑。

2.认知基础:已知“地球是球体”“昼夜变化”,但对运动机制缺乏系统认知。

3.学习难点:理解地球公转时地轴倾斜不变;建立时区换算的空间思维。

七、活动设置

第1课 制作“地球仪” 构建地球空间模型 用泡沫球制作经纬线模型(美术+地理)

第2课 昼夜实验室 验证自转导致昼夜交替 手电筒+地球仪模拟实验,绘制光照图(数学:角度测量)

第3课 科学史辩论赛 分析地心说与日心说的演进 角色扮演(托勒密vs哥白尼),撰写观点报告(语文)

第4课 时区探秘 应用时区解决时间差异问题 计算国际航班到达时间(数学),制作世界时区转盘

第5课 圭表观测站 发现四季影长规律 连续1个月测量校园旗杆影长,绘制变化折线图(数学)

第6课 四季成因验证 探究公转与地轴倾斜的作用 三球仪模拟实验,对比“倾斜”与“不倾斜”温度差异

第7课 生物钟调查 分析昼夜四季对生物的影响 采访农民(节气耕作),设计校园植物节律观察表(生物)

八、教学方法

1.任务驱动法:以“地球运动观测站”任务卡推进(如“破解时区密码”)。

2.模型建构法:用三球仪动态模拟公转,直观展示地轴倾斜与四季关系。

3.跨学科融合:数学(时区计算)、地理(经纬线)、语文(科学史报告)。

九、学习方法

1.小组合作探究:4人小组分工操作实验、记录数据、分析结论。

2.长期观察记录:使用《地球运动观测手册》连续记录影长、日出时间。

3.批判性讨论:辩论“如果地球不自转会怎样?”,培养逻辑推理能力。.合作学习

十、评价策略

(一)单元总体评价策略

类型 内容 占比

过程性评价 实验记录单完整性、小组合作表现 60%

终结性评价 “地球科学博览会”成果展示(模型+报告) 40%

(二)分活动评价表

活动1:制作“地球仪”(对应第1课《我们的地球模型》)

模型准确性 标注赤道、两极位置基本正确 完整标注经纬线(误差≤10°) 添加地形轮廓(如大陆板块)并解释经纬线作用

空间认知 复述地球是球体 解释地轴倾斜(23.5°)与昼夜关系 用模型演示自转方向(自西向东)

合作创新 完成分配任务(如粘贴标签) 主动优化模型结构(如加固地轴) 设计可旋转动态模型并标注黄道面

活动2:昼夜实验室(对应第2课《昼夜交替现象》)

实验操作 完成手电筒照射地球仪实验 控制变量(如固定光源距离)记录晨昏线变化 设计对比实验验证“地球静止”假说的错误

现象解释 说出“地球自转导致昼夜交替” 用箭头图标注光照区与暗区转换路径 结合时差现象解释国际日期变更线原理

数据分析 记录1组昼夜分界线位置 绘制3组不同自转角度的晨昏线示意图 建立“自转速度-昼夜周期”数学模型(如T=24h)

活动3:科学史辩论赛(对应第3课《人类认识地球运动的历史》)

史料梳理 列举托勒密与哥白尼的核心观点 对比两种学说的证据差异 分析伽利略望远镜观测对日心说的支持作用

辩证思维 复述1个科学史争议案例 用思维导图梳理认知演进过程 撰写短评《科学争议如何推动真理发现》

表达创新 参与角色扮演发言1次 主导小组辩论并整合论点 制作“科学史时间轴”动态海报

活动4:时区探秘(对应第4课《谁先迎来黎明》)

计算应用 计算相邻时区时间差 求解跨时区航班到达时间(如巴黎→纽约) 设计“时区转换器”程序算法

模型构建 绘制简易时区分布图(标注5个城市) 制作可旋转时区盘(含24时区) 添加国际日期变更线并解释“丢失一天”现象

问题解决 解释“东早西晚”现象 分析时差对跨国会议的影响 提出“全球统一时间”利弊方案并论证可行性

活动5:圭表观测站(对应第5课《影长的四季变化》)

数据记录 连续1周记录正午影长 完成1个月影长数据采集(误差≤1cm) 整理全年数据并发现“夏至最短,冬至最长”规律

规律归纳 说出“夏季影短,冬季影长” 绘制影长-季节折线图并标注极值点 建立影长与太阳高度角公式(如L∝1/tanθ)

工具创新 使用标杆测量影长 改进圭表(如加装量角器测太阳高度) 设计自动记录影长的光电传感器装置

活动6:四季成因验证(对应第6课《地球的公转与四季变化》)

实验操作 用三球仪演示公转轨迹 对比“地轴倾斜”与“直立”时的温度差异 量化数据(如温差≥10℃)并分析能量分布

原理解释 复述“地轴倾斜导致四季” 用光照模型解释南北半球季节相反 论证黄赤交角变化对气候的影响(如冰期成因)

模型优化 按说明书组装三球仪 添加季节标签(春分/秋分等) 制作地轴倾角可调模型验证不同倾角下四季变化

活动7:生物钟调查(对应第7课《昼夜和四季变化对生物的影响》)

案例分析 列举1种生物节律(如植物开花) 对比昼夜/季节对2类生物的影响 建立“地球运动-生物适应”概念模型(含能量流动)

方案设计 记录校园植物三日生长变化 设计“人工光照调控花期”实验方案 提出城市灯光污染对生物节律的改进措施

社会责任 说出1条保护生物多样性的意义 撰写《节气农耕智慧》调查报告 组织“校园暗夜保护”倡议活动(减少光污染)

十一、作业设计

活动1:制作“地球仪”(第1课)

基础作业 标注地球仪上的赤道、两极、地轴 ★:标注位置基本正确

★★:标注完整+误差≤5°

★★★:补充经纬线作用说明

提升作业 测量北京与纽约的经度差并计算时差 ★:查资料得出经度差

★★:正确计算时差(小时)

★★★:分析航班飞行时间差

拓展作业 用水果(橙子)制作创意地球模型 ★:完成球形结构

★★:添加大陆轮廓(如亚欧板块)

★★★:演示地轴23.5°倾斜角

活动2:昼夜实验室(第2课)

基础作业 画出“地球不自转”时的昼夜分布图 ★:静态图有明暗分区

★★:标注晨昏线位置

★★★:对比自转/不自转光照范围差异

提升作业 设计实验验证“地轴倾斜不影响昼夜” ★:提出基础方案(如固定光源)

★★:列出材料清单(地球仪、量角器)

★★★:完整实验报告(含数据对比)

拓展作业 拍摄日升日落延时视频并配音解说 ★:提交15秒视频

★★:解说现象(如“太阳东升西落”)

★★★:用动画标注地球自转方向

活动3:科学史辩论赛(第3课)

基础作业 填写托勒密与哥白尼观点对比表 ★:列举各1项核心观点

★★:对比3项差异(如宇宙中心)

★★★:分析伽利略望远镜证据

提升作业 撰写《地心说被推翻的关键证据》短文(200字) ★:描述1个证据(如金星相位)

★★:逻辑清晰+科学术语

★★★:提出“科学争议推动进步”的论点

拓展作业 制作“科学史时间轴”电子海报 ★:包含5个里程碑事件

★★:图文结合+时间标注

★★★:添加AR扫码扩展视频

活动4:时区探秘(第4课)

基础作业 计算上海与伦敦的时差(8h) ★:写出“东加西减”原则

★★:正确计算结果

★★★:解释国际日期变更线原理

提升作业 设计“世界杯观赛时间表”(卡塔尔vs巴西) ★:列出比赛当地时间

★★:换算3个城市观赛时间

★★★:添加最佳观赛建议(生物钟)

拓展作业 编程模拟“时区转换器”(可选) ★:输入城市输出时间

★★:显示时区地图

★★★:预警“时差综合症”

活动5:圭表观测站(第5课)

基础作业 记录一周正午旗杆影长数据 ★:记录3天数据

★★:绘制折线图

★★★:分析日变化趋势(如每日缩短2cm)

提升作业 对比青岛与三亚冬至影长差异 ★:描述“北方影更长”

★★:用纬度解释(如23°N vs 36°N)

★★★:计算太阳高度角差值

拓展作业 设计“智能圭表”模型(带读数功能) ★:模型结构完整

★★:误差≤10%

★★★:添加蓝牙数据传输模块

活动6:四季成因验证(第6课)

基础作业 画出地球公转轨道上的四季位置 ★:标注春分/秋分

★★:补充夏至/冬至位置

★★★:添加太阳直射点移动箭头

提升作业 分析“若地轴不倾斜”对气候的影响 ★:描述“无四季”

★★:对比赤道/极地温度差异

★★★:推演生物适应性变化

拓展作业 制作地轴倾角可调模型 ★:实现15°-30°调节

★★:测试不同倾角下“地表”温度

★★★:建立倾角-季节强度公式

活动7:生物钟调查(第7课)

基础作业 制作《校园植物四季变化》手账 ★:记录3种植物(如柳树)

★★:配图+物候特征(如落叶)

★★★:分析光照时长影响

提升作业 设计“人工光照调控花期”方案 ★:提出1种花(如菊花)

★★:说明补光时长/强度

★★★:预测开花提前天数

拓展作业 撰写《光污染对候鸟迁徙的影响》报告 ★:列举1个案例(如迷航)

★★:分析城市灯光干扰机制

★★★:提出“暗夜保护区”建设方案

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

基 本 信 息

学科 小学科学 版本 教科版

年级 六年级上册

单元名称 第2单元《地球的运动》

单元主题 探索地球的律动——解密自转与公转的奥秘

课时安排 8课时

一、单元主题

探索地球的律动——解密自转与公转的奥秘

二、单元大情景

"地球运动观测站"科考任务 学生化身“小小天文学家”,加入校园地球运动观测站,通过7项任务破解地球运动的规律及其对自然和生命的影响,最终举办“地球科学博览会”展示研究成果。 核心任务:

1.任务1:地球模型工程师(《我们的地球模型》)→ 构建地球空间模型。

2.任务2:昼夜解密员(《昼夜交替现象》)→ 验证自转导致昼夜交替。

3.任务3:科学史侦探(《人类认识地球运动的历史》)→ 梳理地心说→日心说演进。

4.任务4:时区破译者(《谁先迎来黎明》)→ 探究时差成因并绘制时区图。

5.任务5:影长追踪师(《影长的四季变化》)→ 记录四季正午影长规律。

6.任务6:四季成因分析师(《地球的公转与四季变化》)→ 模拟公转揭示四季奥秘。

7.任务7:生命节律观察家(《昼夜和四季变化对生物的影响》)→ 分析地球运动对生物的影响。

三、课程标准分析

核心概念 核心概念9.宇宙中的地球

学习内容 9.2 地球绕地轴自转

9.3 地球围绕太阳公转

9.5 地球所处的宇宙环境

学段目标 (5-6年级) ①描述地球自转和公转的方向、周期;

②解释昼夜交替、四季成因与地球运动的关系;

③通过模拟实验和长期观测收集证据,归纳自然现象规律。

四、单元教材分析

本单元包括《我们的地球模型》、《昼夜交替现象》、《人类认识地球运动的历史》、《谁先迎来黎明》、《影长的四季变化》、《地球的公转与四季变化》和《昼夜和四季变化对生物的影响》这7课内容。

《我们的地球模型》 引导学生通过制作地球模型(如球体模型、经纬线模型),认识地球的基本结构(地轴、两极、赤道),建立空间概念,为后续学习奠定基础。并尝试动手制作地球仪模型,标注地轴和经纬线,理解地球的自转轴特征。

《昼夜交替现象》探究昼夜交替的成因。通过模拟实验(手电筒照射地球仪),验证地球自转是昼夜交替的根本原因。对比“地球自转”与“太阳绕地球转”两种假说,通过实验观察影子变化规律。

《人类认识地球运动的历史》梳理科学史(托勒密“地心说” → 哥白尼“日心说”),通过傅科摆实验等证据,理解人类对地球运动的认知演进。角色辩论(地心说 vs 日心说),分析史料中的科学争议。

《谁先迎来黎明》探究地球自转导致的时间差异(时区)。通过时区图和国际日期变更线,解释“东早西晚”现象。计算不同城市的时差,绘制时区分布图。

《影长的四季变化》通过长期观测正午影长,发现影长随季节变化的规律(夏短冬长),为理解地球公转做铺垫。圭表实验记录四季影长数据,分析影长与太阳高度的关系。

《地球的公转与四季变化》揭示四季成因。通过三球仪模拟实验,说明地球公转时地轴倾斜导致太阳直射点移动,进而形成四季。对比“地轴倾斜”与“不倾斜”时地球仪的温度差异,验证四季与公转的关联。

《昼夜和四季变化对生物的影响》综合讨论地球运动对生物的影响(植物光合作用、动物迁徙、人类作息),渗透“人与自然和谐共生”理念。案例分析(大雁南飞、植物开花),设计“校园生物节律观察表”。

本单元以“地球运动”为核心,按“结构→现象→原理→应用”的认知链条递进:

1.基础层(第1课):建立地球空间模型,为运动分析提供载体。

2.自转主线(第2-4课):

(1)第2课探究昼夜现象(现象层)

(2)第3课提供科学史支撑(认知层)

(3)第4课延伸至时空影响(应用层)

3.公转主线(第5-6课):

(1)第5课通过影长发现公转规律(现象层)

(2)第6课揭示四季成因(原理层)

(3)综合层(第7课):整合自转与公转的影响,回归生命系统。

五、教学目标

科学观念 1. 知道地球自转(昼夜交替)和公转(四季变化)的规律;

2. 理解时区差异、生物节律与地球运动的关联。

科学思维 1. 通过模型建构推理地球运动规律;

2. 运用类比法(手电筒模拟太阳)解释抽象概念。

探究实践 1. 设计对比实验验证昼夜成因;

2. 长期观测记录影长变化,归纳四季规律。

态度责任 1. 感受科学史中求真精神;

2. 树立“人与自然和谐共生”的生态观。

六、学情分析

1.年龄特点:六年级学生抽象思维初具雏形,但对“地轴倾斜”“公转轨道”等空间概念仍需具象支撑。

2.认知基础:已知“地球是球体”“昼夜变化”,但对运动机制缺乏系统认知。

3.学习难点:理解地球公转时地轴倾斜不变;建立时区换算的空间思维。

七、活动设置

第1课 制作“地球仪” 构建地球空间模型 用泡沫球制作经纬线模型(美术+地理)

第2课 昼夜实验室 验证自转导致昼夜交替 手电筒+地球仪模拟实验,绘制光照图(数学:角度测量)

第3课 科学史辩论赛 分析地心说与日心说的演进 角色扮演(托勒密vs哥白尼),撰写观点报告(语文)

第4课 时区探秘 应用时区解决时间差异问题 计算国际航班到达时间(数学),制作世界时区转盘

第5课 圭表观测站 发现四季影长规律 连续1个月测量校园旗杆影长,绘制变化折线图(数学)

第6课 四季成因验证 探究公转与地轴倾斜的作用 三球仪模拟实验,对比“倾斜”与“不倾斜”温度差异

第7课 生物钟调查 分析昼夜四季对生物的影响 采访农民(节气耕作),设计校园植物节律观察表(生物)

八、教学方法

1.任务驱动法:以“地球运动观测站”任务卡推进(如“破解时区密码”)。

2.模型建构法:用三球仪动态模拟公转,直观展示地轴倾斜与四季关系。

3.跨学科融合:数学(时区计算)、地理(经纬线)、语文(科学史报告)。

九、学习方法

1.小组合作探究:4人小组分工操作实验、记录数据、分析结论。

2.长期观察记录:使用《地球运动观测手册》连续记录影长、日出时间。

3.批判性讨论:辩论“如果地球不自转会怎样?”,培养逻辑推理能力。.合作学习

十、评价策略

(一)单元总体评价策略

类型 内容 占比

过程性评价 实验记录单完整性、小组合作表现 60%

终结性评价 “地球科学博览会”成果展示(模型+报告) 40%

(二)分活动评价表

活动1:制作“地球仪”(对应第1课《我们的地球模型》)

模型准确性 标注赤道、两极位置基本正确 完整标注经纬线(误差≤10°) 添加地形轮廓(如大陆板块)并解释经纬线作用

空间认知 复述地球是球体 解释地轴倾斜(23.5°)与昼夜关系 用模型演示自转方向(自西向东)

合作创新 完成分配任务(如粘贴标签) 主动优化模型结构(如加固地轴) 设计可旋转动态模型并标注黄道面

活动2:昼夜实验室(对应第2课《昼夜交替现象》)

实验操作 完成手电筒照射地球仪实验 控制变量(如固定光源距离)记录晨昏线变化 设计对比实验验证“地球静止”假说的错误

现象解释 说出“地球自转导致昼夜交替” 用箭头图标注光照区与暗区转换路径 结合时差现象解释国际日期变更线原理

数据分析 记录1组昼夜分界线位置 绘制3组不同自转角度的晨昏线示意图 建立“自转速度-昼夜周期”数学模型(如T=24h)

活动3:科学史辩论赛(对应第3课《人类认识地球运动的历史》)

史料梳理 列举托勒密与哥白尼的核心观点 对比两种学说的证据差异 分析伽利略望远镜观测对日心说的支持作用

辩证思维 复述1个科学史争议案例 用思维导图梳理认知演进过程 撰写短评《科学争议如何推动真理发现》

表达创新 参与角色扮演发言1次 主导小组辩论并整合论点 制作“科学史时间轴”动态海报

活动4:时区探秘(对应第4课《谁先迎来黎明》)

计算应用 计算相邻时区时间差 求解跨时区航班到达时间(如巴黎→纽约) 设计“时区转换器”程序算法

模型构建 绘制简易时区分布图(标注5个城市) 制作可旋转时区盘(含24时区) 添加国际日期变更线并解释“丢失一天”现象

问题解决 解释“东早西晚”现象 分析时差对跨国会议的影响 提出“全球统一时间”利弊方案并论证可行性

活动5:圭表观测站(对应第5课《影长的四季变化》)

数据记录 连续1周记录正午影长 完成1个月影长数据采集(误差≤1cm) 整理全年数据并发现“夏至最短,冬至最长”规律

规律归纳 说出“夏季影短,冬季影长” 绘制影长-季节折线图并标注极值点 建立影长与太阳高度角公式(如L∝1/tanθ)

工具创新 使用标杆测量影长 改进圭表(如加装量角器测太阳高度) 设计自动记录影长的光电传感器装置

活动6:四季成因验证(对应第6课《地球的公转与四季变化》)

实验操作 用三球仪演示公转轨迹 对比“地轴倾斜”与“直立”时的温度差异 量化数据(如温差≥10℃)并分析能量分布

原理解释 复述“地轴倾斜导致四季” 用光照模型解释南北半球季节相反 论证黄赤交角变化对气候的影响(如冰期成因)

模型优化 按说明书组装三球仪 添加季节标签(春分/秋分等) 制作地轴倾角可调模型验证不同倾角下四季变化

活动7:生物钟调查(对应第7课《昼夜和四季变化对生物的影响》)

案例分析 列举1种生物节律(如植物开花) 对比昼夜/季节对2类生物的影响 建立“地球运动-生物适应”概念模型(含能量流动)

方案设计 记录校园植物三日生长变化 设计“人工光照调控花期”实验方案 提出城市灯光污染对生物节律的改进措施

社会责任 说出1条保护生物多样性的意义 撰写《节气农耕智慧》调查报告 组织“校园暗夜保护”倡议活动(减少光污染)

十一、作业设计

活动1:制作“地球仪”(第1课)

基础作业 标注地球仪上的赤道、两极、地轴 ★:标注位置基本正确

★★:标注完整+误差≤5°

★★★:补充经纬线作用说明

提升作业 测量北京与纽约的经度差并计算时差 ★:查资料得出经度差

★★:正确计算时差(小时)

★★★:分析航班飞行时间差

拓展作业 用水果(橙子)制作创意地球模型 ★:完成球形结构

★★:添加大陆轮廓(如亚欧板块)

★★★:演示地轴23.5°倾斜角

活动2:昼夜实验室(第2课)

基础作业 画出“地球不自转”时的昼夜分布图 ★:静态图有明暗分区

★★:标注晨昏线位置

★★★:对比自转/不自转光照范围差异

提升作业 设计实验验证“地轴倾斜不影响昼夜” ★:提出基础方案(如固定光源)

★★:列出材料清单(地球仪、量角器)

★★★:完整实验报告(含数据对比)

拓展作业 拍摄日升日落延时视频并配音解说 ★:提交15秒视频

★★:解说现象(如“太阳东升西落”)

★★★:用动画标注地球自转方向

活动3:科学史辩论赛(第3课)

基础作业 填写托勒密与哥白尼观点对比表 ★:列举各1项核心观点

★★:对比3项差异(如宇宙中心)

★★★:分析伽利略望远镜证据

提升作业 撰写《地心说被推翻的关键证据》短文(200字) ★:描述1个证据(如金星相位)

★★:逻辑清晰+科学术语

★★★:提出“科学争议推动进步”的论点

拓展作业 制作“科学史时间轴”电子海报 ★:包含5个里程碑事件

★★:图文结合+时间标注

★★★:添加AR扫码扩展视频

活动4:时区探秘(第4课)

基础作业 计算上海与伦敦的时差(8h) ★:写出“东加西减”原则

★★:正确计算结果

★★★:解释国际日期变更线原理

提升作业 设计“世界杯观赛时间表”(卡塔尔vs巴西) ★:列出比赛当地时间

★★:换算3个城市观赛时间

★★★:添加最佳观赛建议(生物钟)

拓展作业 编程模拟“时区转换器”(可选) ★:输入城市输出时间

★★:显示时区地图

★★★:预警“时差综合症”

活动5:圭表观测站(第5课)

基础作业 记录一周正午旗杆影长数据 ★:记录3天数据

★★:绘制折线图

★★★:分析日变化趋势(如每日缩短2cm)

提升作业 对比青岛与三亚冬至影长差异 ★:描述“北方影更长”

★★:用纬度解释(如23°N vs 36°N)

★★★:计算太阳高度角差值

拓展作业 设计“智能圭表”模型(带读数功能) ★:模型结构完整

★★:误差≤10%

★★★:添加蓝牙数据传输模块

活动6:四季成因验证(第6课)

基础作业 画出地球公转轨道上的四季位置 ★:标注春分/秋分

★★:补充夏至/冬至位置

★★★:添加太阳直射点移动箭头

提升作业 分析“若地轴不倾斜”对气候的影响 ★:描述“无四季”

★★:对比赤道/极地温度差异

★★★:推演生物适应性变化

拓展作业 制作地轴倾角可调模型 ★:实现15°-30°调节

★★:测试不同倾角下“地表”温度

★★★:建立倾角-季节强度公式

活动7:生物钟调查(第7课)

基础作业 制作《校园植物四季变化》手账 ★:记录3种植物(如柳树)

★★:配图+物候特征(如落叶)

★★★:分析光照时长影响

提升作业 设计“人工光照调控花期”方案 ★:提出1种花(如菊花)

★★:说明补光时长/强度

★★★:预测开花提前天数

拓展作业 撰写《光污染对候鸟迁徙的影响》报告 ★:列举1个案例(如迷航)

★★:分析城市灯光干扰机制

★★★:提出“暗夜保护区”建设方案

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 微小世界

- 1.放大镜

- 2.怎样放得更大

- 3.观察身边微小的物体

- 4.观察洋葱表皮细胞

- 5.观察更多的生物细胞

- 6.观察水中微小的生物

- 7.微生物与健康

- 地球的运动

- 1.我们的地球模型

- 2.昼夜交替现象

- 3.人类认识地球运动的历史

- 4.谁先迎来黎明

- 5.影长的四季变化

- 6.地球的公转与四季变化

- 7.昼夜和四季变化对生物的影响

- 工具与技术

- 1.紧密联系的工具和技术

- 2.斜面

- 3.不简单的杠杆

- 4.改变运输的车轮

- 5.灵活巧妙的剪刀

- 6.推动社会发展的印刷术

- 7.信息的交流传播

- 能量

- 1.各种形式的能量

- 2.调查家中使用的能量

- 3.电和磁

- 4.电能和磁能

- 5.电磁铁

- 6.神奇的小电动机

- 7.能量从哪里来