【2025秋统编九上语文情境课堂课件】13 湖心亭看雪 课件

文档属性

| 名称 | 【2025秋统编九上语文情境课堂课件】13 湖心亭看雪 课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 14.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-03 12:21:38 | ||

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

人教新版 九上 语文

同步课件

2025年秋统编九上语文情境课堂教学课件

13* 湖心亭看雪

第三单元

张岱

目 录

壹

学习目标

叁

理解文意

陆

课堂小结

柒

实词迁移练习

贰

知识必备

肆

赏雪中景

伍

探“痴”中情

捌

积累拓展

本课件在课文讲解过程中参考、融入教材课后题

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

《钱塘湖春行》 【唐】白居易

古诗文中的“西湖”

水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。

《饮湖上初晴后雨》(其二)【宋】 苏轼

接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

《晓出净慈寺送林子方》【宋】 杨万里

“西湖之胜,晴湖不如雨湖,雨湖不如月湖,月湖不如雪湖!”

古诗文中的“西湖”

雪湖之美美在何处呢?

让我们一起走进张岱的《湖心亭看雪》,去作者笔下的西湖雪景一探究竟!

在杭州西湖中的一个小岛上。

1.理解课文内容,熟读成诵,掌握文中重点文言实、虚词的意义及用法。

2.揣摩文中描写西湖景色的文字,体会本文白描的手法。

3.细心品读,体会本文的审美意境。

4.联系作者的生平事迹及创作背景,体会其家国之思。

重点

难点

重点

张岱,字宗子,号陶庵,山阴(今浙江绍兴)人,明末清初文学家。他的小品文描写细腻生动,风格清新,极富诗情画意,在晚明小品文中独树一帜。

著有《陶庵梦忆》《西湖梦寻》等。

作者简介

张岱出身官宦之家,明亡以前未曾出仕,一直过着布衣优游的生活。明亡以后,他曾参加过抗清斗争,后来消极避居于山中,专注从事著述。《陶庵梦忆》和《西湖梦寻》皆写于他入山以后。书中缅怀往昔风月繁华,追忆前尘往事,字里行间流露出深沉的故国之思和沧桑之感。本文就是收录于《陶庵梦忆》中的一篇叙事小品文。

1.诵读文章,揣摩文意。

2.请小组相互合作,借助工具书、课内注释、上下文推断,疏通文意。直译意译相结合,注意特殊词语、重点句式。

3.将不能解决的字词圈点勾画出来。

限制时长6分钟。

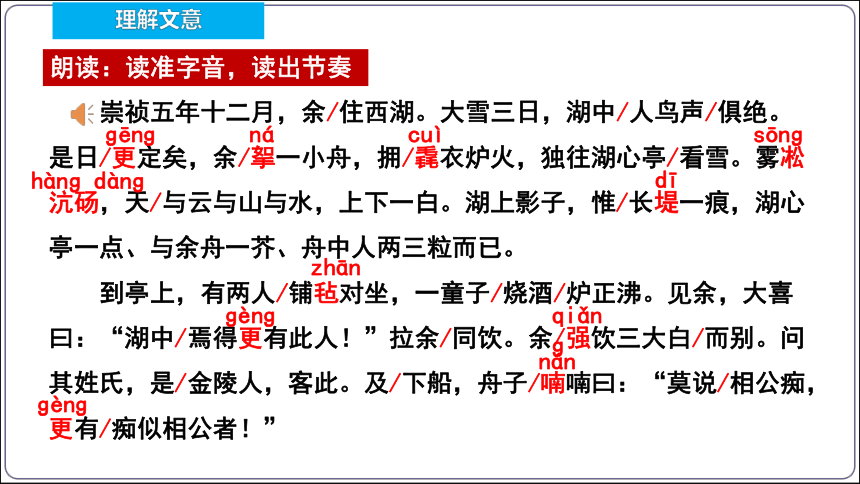

崇祯五年十二月,余/住西湖。大雪三日,湖中/人鸟声/俱绝。是日/更定矣,余/挐一小舟,拥/毳衣炉火,独往湖心亭/看雪。雾凇沆砀,天/与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟/长堤一痕,湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

到亭上,有两人/铺毡对坐,一童子/烧酒/炉正沸。见余,大喜曰:“湖中/焉得更有此人!”拉余/同饮。余/强饮三大白/而别。问其姓氏,是/金陵人,客此。及/下船,舟子/喃喃曰:“莫说/相公痴,更有/痴似相公者!”

ɡēnɡ

ná

cuì

sōnɡ

hànɡ dànɡ

dī

zhān

ɡènɡ

qiǎnɡ

nán

ɡènɡ

朗读:读准字音,读出节奏

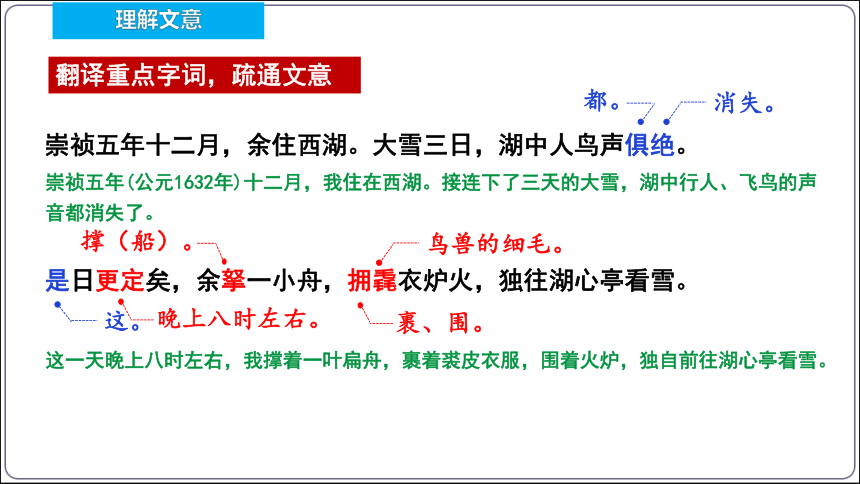

崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。

是日更定矣,余拏一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。

晚上八时左右。

撑(船)。

裹、围。

鸟兽的细毛。

崇祯五年(公元1632年)十二月,我住在西湖。接连下了三天的大雪,湖中行人、飞鸟的声音都消失了。

这一天晚上八时左右,我撑着一叶扁舟,裹着裘皮衣服,围着火炉,独自前往湖心亭看雪。

都。

消失。

这。

翻译重点字词,疏通文意

雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白,湖上影子,

惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

白汽弥漫的样子。

只,只有。

语气助词,罢了。

冰花周围弥漫着白汽,天与云与山与水,浑然一体,白茫茫一片,湖上(比较清晰的)影子,

只有西湖长堤在雪中隐隐露出一道痕迹、一点湖心亭的轮廓、和我的一叶小舟、舟中的两三粒人影罢了。

连词,和。

全。

到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。

见余大喜曰:“湖中焉得更有此人!”

哪能。

还。

到了亭子上,看见有两个人已铺好了毡子,相对而坐,一个童子正把酒炉里的酒烧得滚沸。

(他们)看见我,非常高兴地说:“在湖中哪能还有这样的人呢!”

疑问代词,哪里。

拉余同饮。余强饮三大白而别。问其姓氏,是金陵人,客此。

及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者。”

古人罚酒时用的酒杯。

客居此地。

船夫。

旧时对士人的尊称。

拉着我一同饮酒。我尽力饮了三大杯酒,然后(和他们)道别。问他们的姓氏,得知他们是金陵人,客居此地。

等到(回来时)下了船,船夫嘟哝道:“不要说相公您痴,还有像您一样痴的人呢。”

代词,他们的。

连词,表顺承,就、然后。

介词,等到。

语气词,译为“不要”。

重点实词

(3) 余拏 一小舟 拏:______________________________________

撑(船)

(4)拥毳 衣炉火 拥:______________________________________

毳:______________________________________

裹、围

鸟兽的细毛

(5)雾凇沆砀 雾凇:____________________________________

____________________________________

沆砀:____________________________________

天气寒冷时,雾冻结在树木的枝叶上形成

的白色松散冰晶

白汽弥漫的样子

实虚词及文言现象总结

(1) 湖中人鸟声俱绝 绝:_____________________________________

(2) 是日更定矣 是:_____________________________________

消失

这

(8)客此 。及下船 客此:____________________

客居此地

(9)舟子 喃喃曰 舟子:____________________

船夫

(10) 莫说相公 痴 相公:____________________

旧时对士人的尊称

(7) 湖中焉得 更有此人 焉得:____________________

哪能

(6) 上下一白 一:____________________

全

(1)而

余强饮三大白而别

(2)其

问其姓氏

(3)焉

湖中焉得更有此人

(4)与

天与云与山与水

其他虚词

表承接,可译为“就”“然后”

代词,他们的

疑问代词,哪里

连词,和

(5)更

湖中焉得更有此人

(6)及

及下船

副词,还

介词,等到

(7)而已

惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已

(8)莫

莫说相公痴

语气助词,罢了

语气词,译为“不要”

文言现象

1.古今异义

余拏一小舟 古义:撑(船)。

今义:用手或用其他方式抓住(东西)。

余强饮三大白而别 古义:尽力。

今义:力量大;势力大。

湖中人鸟声俱绝 古义:消失。

今义:断。

余强饮三大白而别 古义:古人罚酒时用的酒杯。

今义:白色。

2.词类活用

客此

(名词作动词,原意为:客人,活用意思为:客居。)

大雪三日

(名词作动词,原意为:雪花,活用意思为:下雪。)

与余舟一芥

(名词作状语,原意为:小草,活用意思为:像小草一样微小。)

3.一词多义

是

是日更定矣(指示代词,这)

是金陵人(判断动词,是)

更

是日更定矣(古代夜间的计时单位,每更约两小时)

湖中焉得更有此人 (还)

一

上下一白(全,都)

惟长堤一痕(数词,一道)

白

上下一白(白色)

余强饮三大白而别(古人罚酒时用的酒杯)

大

余强饮三大白而别 ( )

见余大喜 ( )

形容词,跟“小”相对

副词,非常,十分

作者主要记叙了一件什么事情?

时间:崇祯五年十二月,大雪三日之后的更定时分。

地点:西湖的湖心亭。

人物:作者张岱,两“客此”的金陵人、舟子、小童。

事件:看雪;奇遇。

作者记叙了雪中怎样的景致?

其中又蕴含着作者怎样的情感?

1.作者笔下的西湖雪景有什么独特之处?

提示:从环境氛围、视觉描写的方面寻找关键词句进行分析,注意体会作者描写西湖雪景的角度。

大雪三日,湖中人鸟声俱绝。

环境

作者从侧面描写“大雪三日”后的人声鸟鸣断绝,寂寥凄清。一个“绝”字传达出冰天雪地万籁无声的森然寒意,巧妙地从人的听觉和心理感受上写大雪后的情境,以无声衬雪势。

不直接写雪而处处见雪

雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。

视觉

没有直接写雪,而是从侧面描写出了雪后雾气弥漫,云、天、山、水合而为一。三个“与”字,生动地写出天空、云层、湖水之间白茫茫浑然难辨的景象。

2.文中量词“痕、点、芥、粒”有何妙用?

长堤一痕→湖心亭一点→与余舟一芥→舟中人两三粒

远景

中景

近景

特写

“痕迹”,长堤就如水墨画中云天之间淡淡的一抹痕迹。

湖心亭远看就是苍茫大地中的一点。

《庄子·逍遥游》“覆杯水于坳堂之上,则芥为之舟。”意思是指把一杯水倾倒在地上的小洼洼之中,那么一枚小草叶便可以做小舟了。远看小舟就是小草叶。

舟中人形如“米粒”。

镜头由远及近,把雪后西湖仅能见到的景物收罗在一起,极写大雪造成的“艺术效果”。捕捉景物特点,用“痕”“点”“芥”“粒”等量词,把长堤、湖心亭、作者身处之舟,包括作者在内的舟中之人用白描的手法按照由远及近、由大及小的次序勾勒出来,天地的广阔与人的渺小构成了强烈对比,具有很强的视觉效果。

白描

白描是一种描写的方法。原为中国画的一种技法,是一种不加色彩或很少用色彩而只用黑线在白底上勾勒物象的画法。作为一种描写方法是指抓住事物的特征,以质朴的文字寥寥几笔就勾勒出事物形象的描写方法。

用简笔勾勒出景物、人物,不铺陈,点到为止。往往是寥寥数语,而神情倶现,可谓“以少总多,情貌无遗”。

知识卡片

作者运用白描手法,简笔勾勒、去繁存真,塑造了天人合一、超凡脱俗的美妙意境。

3.“莫说相公痴,更有痴似相公者”,作者的“痴”是如何体现的?

大雪三日,湖中人鸟声俱绝。是日更定矣,余拏一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。

不寻常的天气

不寻常的时间

不寻常的行踪

痴行

作者遗世独立的高洁情怀和不随流俗的生活方式。

天那么冷作者还要出去观赏雪景,可见作者对西湖雪景的迷恋。

作者不找朋友去,选择自己独自前往,而且选择“更定”的时候,表现出作者的特立独行。

在这洁白纯一的冰雪世界中,天、地、人三者合而为一,让我们清醒地认识到了作者高洁自持的人格追求。

时间 事件

崇祯五年(1632) “湖心亭看雪”事件发生。

崇祯十七年(1644) 明朝灭亡,顺治帝登基,清朝建立。

顺治元年(1644) 张岱反清复明失败,逃入山中著书。

1647年左右 张岱写《湖心亭看雪》。

材料二:“金陵”即南京,明太祖朱元璋定其为国都,后明成祖朱棣迁都北京。

材料一:

痴情

请结合补充的材料,联系课文,思考文章饱含着作者怎样的情感?

改朝换代后,活在清朝的作者写下明朝的往事,特地写下“崇祯”字样,在其记载往日游览的作品中,也大多都会标上明朝的纪年。作为明代遗民,作者有着沉痛的亡国之恨。

从本文“崇祯五年十二月”,“金陵人,客此”等可以读出作者精神的苦闷和无限的怅惘,及其怀念故国的感伤之情。

合作讨论:湖心亭偶遇对饮,张岱和金陵客开心吗?

要求:

1.明确表明自己观点。

2.理由充分,结合文章内容分析。

本文作者以回忆的方式,淡雅的语言,记述了一次湖心亭赏雪的往事,表现了西湖雪后的洁净之美,映射了作者高洁自持的人格理想,不媚不俗的精神追求,同时隐含着淡淡的故园之思、故国之悲。

湖心亭看雪

交代时间:崇祯五年十二月

环境:大雪三日,湖中人鸟声俱绝

全景

特写:湖上影子

雾凇沆砀

天云山水

对比

炉旺酒沸

拉余同饮

道出客为金陵人(潜藏故国之思)

借“舟子”表达独特志趣

冷

热

孤独

巧遇知己

情景对比

——浩大(大)

—— 渺小(小)

1.语言简洁,白描的写法。

本文出语自然,明白如话,不夸张,不藻饰,又不乏雅趣,炼字炼句之功,确实达到了炉火纯青的地步。如“湖中人鸟声俱绝”写出了大雪过后万籁无声的空寂,着一“绝”字,境界全出。

本文多运用白描手法,用简笔勾勒出景物、人物,朴素淡雅,却又耐人寻味。如写“天与云与山与水,上下一白”,写“湖上影子”的“一痕”“一点”“一芥”“两三粒”,都是以白描来写意传神的。

写作特色

2.品味本文如诗如画的意境。

苏轼曾以“诗中有画,画中有诗”来评价王维的作品。张岱这篇小品文,也具有如诗如画的美感,兼有文的画意,诗的气质,可称之为散文诗。如本文写雪景的一段,作者就抓住了夜色朦胧中景物的特点,用“痕”“点”“芥”“粒”等量词,称量雪的世界,捕捉景物特点。在这一画面里,天地的广阔与人的渺小构成了强烈对比,充满诗性宇宙的意味。

3.错落互见的表现手法。

本文在叙事上言简意丰,曲尽其趣。错落互见手法的运用,是其鲜明的特点。如写湖心亭奇遇,对方惊叹作者的不期而至,犹如作者惊叹对方的捷足先登;又如“问其姓氏,是金陵人,客此”一句,问姓氏而不言姓氏,却从“金陵人”导出,暗含诀别之意,姓氏知否,顿时变得无足轻重,悲凉之情,隐忍不发,却又切实可感;又如文章结尾,从舟子口中,道出“痴”意,其实从作者到“金陵人”,又何尝不知自己的癫狂痴迷呢?假舟子为辞,顿时妙趣横生。

甲戌十月,携楚生住不系园看红叶。至定香桥,客不期而至者八人。余留饮。是夜,彭天锡与罗三、与民串本腔戏,妙绝;与楚生、素芝串调腔戏,又复妙绝。章侯唱村落小歌,余取琴和之。纯卿跳身起,取其竹节鞭,重三十斤,作胡旋舞数缠,大噱【注】而罢。

(选自张岱《陶庵梦忆》,有删改)

【注释】噱(jué):大笑。

找一找,语段中哪几个实词和本文所学实词意思一致。

这

消失

江 雪

[唐]柳宗元

千山鸟飞绝,万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。

比较下面这首诗与课文在描写方法和情感表达上的不同。

在描写手法上,《湖心亭看雪》主要使用白描手法,景人相映;而《江雪》主要使用烘托手法,景为人设。

在表达情感上,《湖心亭看雪》表达了作者清高自赏的感情和故国之思;《江雪》表达了作者怀才不遇的孤独感。

Thanks!

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/fine

人教新版 九上 语文

同步课件

2025年秋统编九上语文情境课堂教学课件

13* 湖心亭看雪

第三单元

张岱

目 录

壹

学习目标

叁

理解文意

陆

课堂小结

柒

实词迁移练习

贰

知识必备

肆

赏雪中景

伍

探“痴”中情

捌

积累拓展

本课件在课文讲解过程中参考、融入教材课后题

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

《钱塘湖春行》 【唐】白居易

古诗文中的“西湖”

水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。

《饮湖上初晴后雨》(其二)【宋】 苏轼

接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

《晓出净慈寺送林子方》【宋】 杨万里

“西湖之胜,晴湖不如雨湖,雨湖不如月湖,月湖不如雪湖!”

古诗文中的“西湖”

雪湖之美美在何处呢?

让我们一起走进张岱的《湖心亭看雪》,去作者笔下的西湖雪景一探究竟!

在杭州西湖中的一个小岛上。

1.理解课文内容,熟读成诵,掌握文中重点文言实、虚词的意义及用法。

2.揣摩文中描写西湖景色的文字,体会本文白描的手法。

3.细心品读,体会本文的审美意境。

4.联系作者的生平事迹及创作背景,体会其家国之思。

重点

难点

重点

张岱,字宗子,号陶庵,山阴(今浙江绍兴)人,明末清初文学家。他的小品文描写细腻生动,风格清新,极富诗情画意,在晚明小品文中独树一帜。

著有《陶庵梦忆》《西湖梦寻》等。

作者简介

张岱出身官宦之家,明亡以前未曾出仕,一直过着布衣优游的生活。明亡以后,他曾参加过抗清斗争,后来消极避居于山中,专注从事著述。《陶庵梦忆》和《西湖梦寻》皆写于他入山以后。书中缅怀往昔风月繁华,追忆前尘往事,字里行间流露出深沉的故国之思和沧桑之感。本文就是收录于《陶庵梦忆》中的一篇叙事小品文。

1.诵读文章,揣摩文意。

2.请小组相互合作,借助工具书、课内注释、上下文推断,疏通文意。直译意译相结合,注意特殊词语、重点句式。

3.将不能解决的字词圈点勾画出来。

限制时长6分钟。

崇祯五年十二月,余/住西湖。大雪三日,湖中/人鸟声/俱绝。是日/更定矣,余/挐一小舟,拥/毳衣炉火,独往湖心亭/看雪。雾凇沆砀,天/与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟/长堤一痕,湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

到亭上,有两人/铺毡对坐,一童子/烧酒/炉正沸。见余,大喜曰:“湖中/焉得更有此人!”拉余/同饮。余/强饮三大白/而别。问其姓氏,是/金陵人,客此。及/下船,舟子/喃喃曰:“莫说/相公痴,更有/痴似相公者!”

ɡēnɡ

ná

cuì

sōnɡ

hànɡ dànɡ

dī

zhān

ɡènɡ

qiǎnɡ

nán

ɡènɡ

朗读:读准字音,读出节奏

崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。

是日更定矣,余拏一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。

晚上八时左右。

撑(船)。

裹、围。

鸟兽的细毛。

崇祯五年(公元1632年)十二月,我住在西湖。接连下了三天的大雪,湖中行人、飞鸟的声音都消失了。

这一天晚上八时左右,我撑着一叶扁舟,裹着裘皮衣服,围着火炉,独自前往湖心亭看雪。

都。

消失。

这。

翻译重点字词,疏通文意

雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白,湖上影子,

惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

白汽弥漫的样子。

只,只有。

语气助词,罢了。

冰花周围弥漫着白汽,天与云与山与水,浑然一体,白茫茫一片,湖上(比较清晰的)影子,

只有西湖长堤在雪中隐隐露出一道痕迹、一点湖心亭的轮廓、和我的一叶小舟、舟中的两三粒人影罢了。

连词,和。

全。

到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。

见余大喜曰:“湖中焉得更有此人!”

哪能。

还。

到了亭子上,看见有两个人已铺好了毡子,相对而坐,一个童子正把酒炉里的酒烧得滚沸。

(他们)看见我,非常高兴地说:“在湖中哪能还有这样的人呢!”

疑问代词,哪里。

拉余同饮。余强饮三大白而别。问其姓氏,是金陵人,客此。

及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者。”

古人罚酒时用的酒杯。

客居此地。

船夫。

旧时对士人的尊称。

拉着我一同饮酒。我尽力饮了三大杯酒,然后(和他们)道别。问他们的姓氏,得知他们是金陵人,客居此地。

等到(回来时)下了船,船夫嘟哝道:“不要说相公您痴,还有像您一样痴的人呢。”

代词,他们的。

连词,表顺承,就、然后。

介词,等到。

语气词,译为“不要”。

重点实词

(3) 余

撑(船)

(4)

毳:______________________________________

裹、围

鸟兽的细毛

(5)

____________________________________

沆砀:____________________________________

天气寒冷时,雾冻结在树木的枝叶上形成

的白色松散冰晶

白汽弥漫的样子

实虚词及文言现象总结

(1) 湖中人鸟声俱绝 绝:_____________________________________

(2) 是日更定矣 是:_____________________________________

消失

这

(8)

客居此地

(9)

船夫

(10) 莫说

旧时对士人的尊称

(7) 湖中

哪能

(6) 上下一白 一:____________________

全

(1)而

余强饮三大白而别

(2)其

问其姓氏

(3)焉

湖中焉得更有此人

(4)与

天与云与山与水

其他虚词

表承接,可译为“就”“然后”

代词,他们的

疑问代词,哪里

连词,和

(5)更

湖中焉得更有此人

(6)及

及下船

副词,还

介词,等到

(7)而已

惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已

(8)莫

莫说相公痴

语气助词,罢了

语气词,译为“不要”

文言现象

1.古今异义

余拏一小舟 古义:撑(船)。

今义:用手或用其他方式抓住(东西)。

余强饮三大白而别 古义:尽力。

今义:力量大;势力大。

湖中人鸟声俱绝 古义:消失。

今义:断。

余强饮三大白而别 古义:古人罚酒时用的酒杯。

今义:白色。

2.词类活用

客此

(名词作动词,原意为:客人,活用意思为:客居。)

大雪三日

(名词作动词,原意为:雪花,活用意思为:下雪。)

与余舟一芥

(名词作状语,原意为:小草,活用意思为:像小草一样微小。)

3.一词多义

是

是日更定矣(指示代词,这)

是金陵人(判断动词,是)

更

是日更定矣(古代夜间的计时单位,每更约两小时)

湖中焉得更有此人 (还)

一

上下一白(全,都)

惟长堤一痕(数词,一道)

白

上下一白(白色)

余强饮三大白而别(古人罚酒时用的酒杯)

大

余强饮三大白而别 ( )

见余大喜 ( )

形容词,跟“小”相对

副词,非常,十分

作者主要记叙了一件什么事情?

时间:崇祯五年十二月,大雪三日之后的更定时分。

地点:西湖的湖心亭。

人物:作者张岱,两“客此”的金陵人、舟子、小童。

事件:看雪;奇遇。

作者记叙了雪中怎样的景致?

其中又蕴含着作者怎样的情感?

1.作者笔下的西湖雪景有什么独特之处?

提示:从环境氛围、视觉描写的方面寻找关键词句进行分析,注意体会作者描写西湖雪景的角度。

大雪三日,湖中人鸟声俱绝。

环境

作者从侧面描写“大雪三日”后的人声鸟鸣断绝,寂寥凄清。一个“绝”字传达出冰天雪地万籁无声的森然寒意,巧妙地从人的听觉和心理感受上写大雪后的情境,以无声衬雪势。

不直接写雪而处处见雪

雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。

视觉

没有直接写雪,而是从侧面描写出了雪后雾气弥漫,云、天、山、水合而为一。三个“与”字,生动地写出天空、云层、湖水之间白茫茫浑然难辨的景象。

2.文中量词“痕、点、芥、粒”有何妙用?

长堤一痕→湖心亭一点→与余舟一芥→舟中人两三粒

远景

中景

近景

特写

“痕迹”,长堤就如水墨画中云天之间淡淡的一抹痕迹。

湖心亭远看就是苍茫大地中的一点。

《庄子·逍遥游》“覆杯水于坳堂之上,则芥为之舟。”意思是指把一杯水倾倒在地上的小洼洼之中,那么一枚小草叶便可以做小舟了。远看小舟就是小草叶。

舟中人形如“米粒”。

镜头由远及近,把雪后西湖仅能见到的景物收罗在一起,极写大雪造成的“艺术效果”。捕捉景物特点,用“痕”“点”“芥”“粒”等量词,把长堤、湖心亭、作者身处之舟,包括作者在内的舟中之人用白描的手法按照由远及近、由大及小的次序勾勒出来,天地的广阔与人的渺小构成了强烈对比,具有很强的视觉效果。

白描

白描是一种描写的方法。原为中国画的一种技法,是一种不加色彩或很少用色彩而只用黑线在白底上勾勒物象的画法。作为一种描写方法是指抓住事物的特征,以质朴的文字寥寥几笔就勾勒出事物形象的描写方法。

用简笔勾勒出景物、人物,不铺陈,点到为止。往往是寥寥数语,而神情倶现,可谓“以少总多,情貌无遗”。

知识卡片

作者运用白描手法,简笔勾勒、去繁存真,塑造了天人合一、超凡脱俗的美妙意境。

3.“莫说相公痴,更有痴似相公者”,作者的“痴”是如何体现的?

大雪三日,湖中人鸟声俱绝。是日更定矣,余拏一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。

不寻常的天气

不寻常的时间

不寻常的行踪

痴行

作者遗世独立的高洁情怀和不随流俗的生活方式。

天那么冷作者还要出去观赏雪景,可见作者对西湖雪景的迷恋。

作者不找朋友去,选择自己独自前往,而且选择“更定”的时候,表现出作者的特立独行。

在这洁白纯一的冰雪世界中,天、地、人三者合而为一,让我们清醒地认识到了作者高洁自持的人格追求。

时间 事件

崇祯五年(1632) “湖心亭看雪”事件发生。

崇祯十七年(1644) 明朝灭亡,顺治帝登基,清朝建立。

顺治元年(1644) 张岱反清复明失败,逃入山中著书。

1647年左右 张岱写《湖心亭看雪》。

材料二:“金陵”即南京,明太祖朱元璋定其为国都,后明成祖朱棣迁都北京。

材料一:

痴情

请结合补充的材料,联系课文,思考文章饱含着作者怎样的情感?

改朝换代后,活在清朝的作者写下明朝的往事,特地写下“崇祯”字样,在其记载往日游览的作品中,也大多都会标上明朝的纪年。作为明代遗民,作者有着沉痛的亡国之恨。

从本文“崇祯五年十二月”,“金陵人,客此”等可以读出作者精神的苦闷和无限的怅惘,及其怀念故国的感伤之情。

合作讨论:湖心亭偶遇对饮,张岱和金陵客开心吗?

要求:

1.明确表明自己观点。

2.理由充分,结合文章内容分析。

本文作者以回忆的方式,淡雅的语言,记述了一次湖心亭赏雪的往事,表现了西湖雪后的洁净之美,映射了作者高洁自持的人格理想,不媚不俗的精神追求,同时隐含着淡淡的故园之思、故国之悲。

湖心亭看雪

交代时间:崇祯五年十二月

环境:大雪三日,湖中人鸟声俱绝

全景

特写:湖上影子

雾凇沆砀

天云山水

对比

炉旺酒沸

拉余同饮

道出客为金陵人(潜藏故国之思)

借“舟子”表达独特志趣

冷

热

孤独

巧遇知己

情景对比

——浩大(大)

—— 渺小(小)

1.语言简洁,白描的写法。

本文出语自然,明白如话,不夸张,不藻饰,又不乏雅趣,炼字炼句之功,确实达到了炉火纯青的地步。如“湖中人鸟声俱绝”写出了大雪过后万籁无声的空寂,着一“绝”字,境界全出。

本文多运用白描手法,用简笔勾勒出景物、人物,朴素淡雅,却又耐人寻味。如写“天与云与山与水,上下一白”,写“湖上影子”的“一痕”“一点”“一芥”“两三粒”,都是以白描来写意传神的。

写作特色

2.品味本文如诗如画的意境。

苏轼曾以“诗中有画,画中有诗”来评价王维的作品。张岱这篇小品文,也具有如诗如画的美感,兼有文的画意,诗的气质,可称之为散文诗。如本文写雪景的一段,作者就抓住了夜色朦胧中景物的特点,用“痕”“点”“芥”“粒”等量词,称量雪的世界,捕捉景物特点。在这一画面里,天地的广阔与人的渺小构成了强烈对比,充满诗性宇宙的意味。

3.错落互见的表现手法。

本文在叙事上言简意丰,曲尽其趣。错落互见手法的运用,是其鲜明的特点。如写湖心亭奇遇,对方惊叹作者的不期而至,犹如作者惊叹对方的捷足先登;又如“问其姓氏,是金陵人,客此”一句,问姓氏而不言姓氏,却从“金陵人”导出,暗含诀别之意,姓氏知否,顿时变得无足轻重,悲凉之情,隐忍不发,却又切实可感;又如文章结尾,从舟子口中,道出“痴”意,其实从作者到“金陵人”,又何尝不知自己的癫狂痴迷呢?假舟子为辞,顿时妙趣横生。

甲戌十月,携楚生住不系园看红叶。至定香桥,客不期而至者八人。余留饮。是夜,彭天锡与罗三、与民串本腔戏,妙绝;与楚生、素芝串调腔戏,又复妙绝。章侯唱村落小歌,余取琴和之。纯卿跳身起,取其竹节鞭,重三十斤,作胡旋舞数缠,大噱【注】而罢。

(选自张岱《陶庵梦忆》,有删改)

【注释】噱(jué):大笑。

找一找,语段中哪几个实词和本文所学实词意思一致。

这

消失

江 雪

[唐]柳宗元

千山鸟飞绝,万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。

比较下面这首诗与课文在描写方法和情感表达上的不同。

在描写手法上,《湖心亭看雪》主要使用白描手法,景人相映;而《江雪》主要使用烘托手法,景为人设。

在表达情感上,《湖心亭看雪》表达了作者清高自赏的感情和故国之思;《江雪》表达了作者怀才不遇的孤独感。

Thanks!

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/fine

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)