5.2《边城》课件(共18张PPT)统编版高中语文选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 5.2《边城》课件(共18张PPT)统编版高中语文选择性必修下册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-03 14:46:00 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

沈从文

这是一曲牧歌,哀婉而动听;

这是一幅画卷,美丽而宁静;

这是一件艺术品,可观赏而难以触碰。

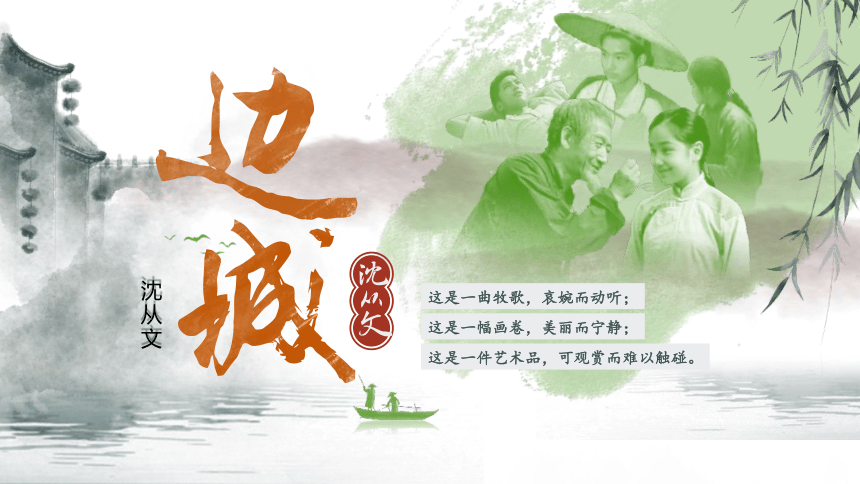

作者生平

1916年

1924年

1931年

1933年

1948年

1988年

退伍后,进京求学,在北大旁听。

开始文学创作(22),陆续在《晨报》《现代评论》上发表文章。

(29)先后在国立青岛大学、西南联大、北大任教。

1933年和张兆和结婚,1934年完成《边城》的创作。

开始受到左翼文化界的猛烈批判,曾自杀未遂,不再创作。49年建国后在中国历史博物馆和中国社会科学院历史研究所工作,著有《中国古代服饰研究》。

5月10日病逝于北京,享年86岁。

小学毕业投身行伍(14),浪迹湘川黔交界地区。

1922年

苗汉土三家血统

走南闯北的边城浪子

活在都市的乡下人

没有文凭的北大教授

沈从文(1902—1988),湖南凤凰人,原名沈岳焕,字崇文,现代小说家、散文家、文物研究家。京派小说代表人物。

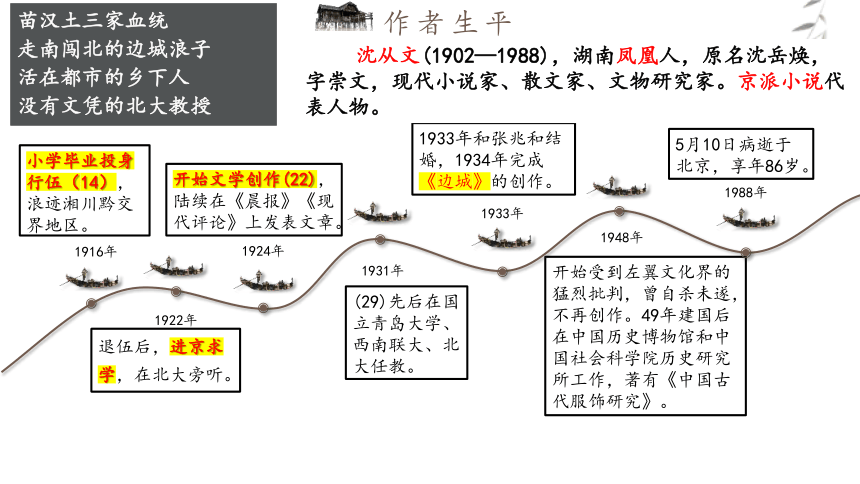

写作背景

20世纪30年代,沈从文回到阔别十余年的故乡。此时,这里已不是他一直想念的湘西了。社会的黑暗腐败,现代“文明”的精神污染,使湘西人古朴的人性发生了扭曲裂变,正在走向令人不寒而栗的方向。他深刻地感悟到:唤醒一个民族重新做人的意识,实现人与人关系的重造是必需的。

他的这种感慨和对生命的感悟,构成了《边城》的情感基础和思想基础。

散文化小说

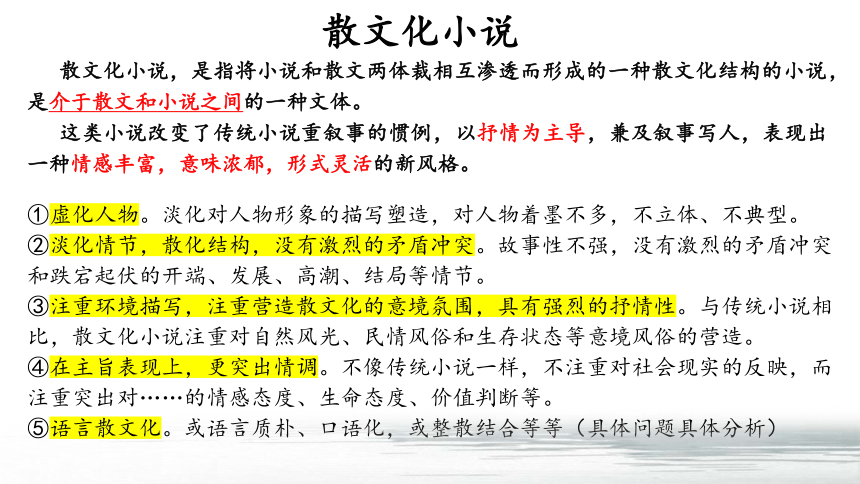

①虚化人物。淡化对人物形象的描写塑造,对人物着墨不多,不立体、不典型。

②淡化情节,散化结构,没有激烈的矛盾冲突。故事性不强,没有激烈的矛盾冲突和跌宕起伏的开端、发展、高潮、结局等情节。

③注重环境描写,注重营造散文化的意境氛围,具有强烈的抒情性。与传统小说相比,散文化小说注重对自然风光、民情风俗和生存状态等意境风俗的营造。

④在主旨表现上,更突出情调。不像传统小说一样,不注重对社会现实的反映,而注重突出对……的情感态度、生命态度、价值判断等。

⑤语言散文化。或语言质朴、口语化,或整散结合等等(具体问题具体分析)

散文化小说,是指将小说和散文两体裁相互渗透而形成的一种散文化结构的小说,是介于散文和小说之间的一种文体。

这类小说改变了传统小说重叙事的惯例,以抒情为主导,兼及叙事写人,表现出一种情感丰富,意味浓郁,形式灵活的新风格。

解读边城

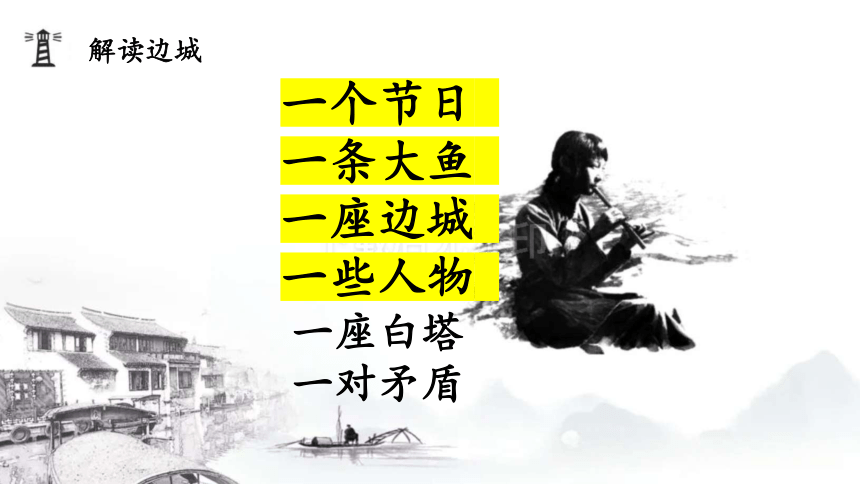

一个节日

一条大鱼

一座边城

一些人物

一座白塔

一对矛盾

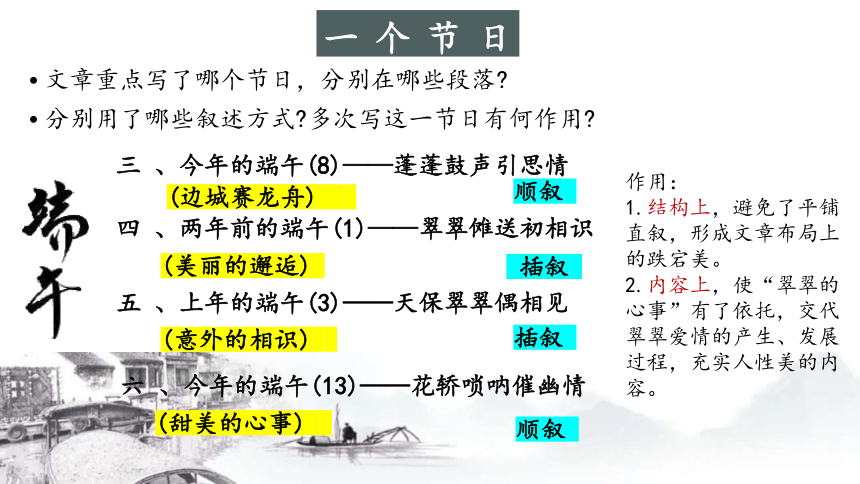

文章重点写了哪个节日,分别在哪些段落

分别用了哪些叙述方式 多次写这一节日有何作用

三 、今年的端午(8)——蓬蓬鼓声引思情

(边城赛龙舟)

四 、两年前的端午(1)——翠翠傩送初相识

(美丽的邂逅)

五 、上年的端午(3)——天保翠翠偶相见

(意外的相识)

六 、今年的端午(13)——花轿唢呐催幽情

(甜美的心事)

顺叙

插叙

插叙

顺叙

一个节日

作用:

1.结构上,避免了平铺直叙,形成文章布局上的跌宕美。

2.内容上,使“翠翠的心事”有了依托,交代翠翠爱情的产生、发展过程,充实人性美的内容。

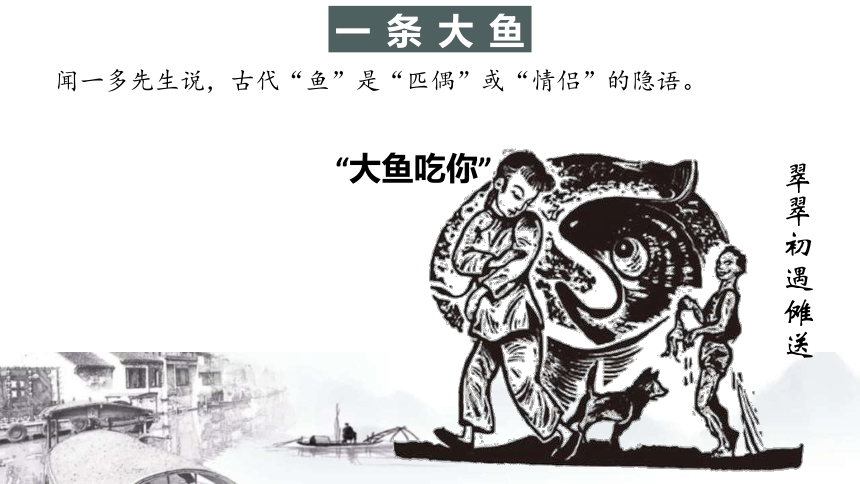

一条大鱼

闻一多先生说,古代“鱼”是“匹偶”或“情侣”的隐语。

翠翠初遇傩送

“大鱼吃你”

一条大鱼

请找出课文中提到“大鱼”的句子,感受翠翠情感的变化。

作者是怎样借助鱼来表现主人公翠翠的心理活动?

①第四部分23/24段:“你不愿意上去,要待在这儿,回头水里大鱼来咬你了,可不要喊救命!”翠翠说:“鱼咬了我,也不关你的事。”

②第四部分33段:老船夫即刻把船拉过来,一面拉船一面哑声儿喊问:“翠翠,翠翠,是不是你?” 翠翠不理会祖父,口中却轻轻的说:“不是翠翠,不是翠翠,翠翠早被大河里鲤鱼吃去了。”

③第五部分7段:“翠翠,你长大了!二老说你在河边大鱼会吃你,我们这里河中的鱼,现在可吞不下你了”。

④第六部分16—19段:“前年还更有趣,你一个人在河边等我,差点儿不知道回 来,天夜了,我还以为大鱼会吃掉你!” “爷爷,你还以为大鱼会吃掉我?是别人 家说我,我告给你的!”“翠翠,现在你人 长大了,一个人一定敢上城去看船,不怕鱼吃掉你了。

小说中傩送对翠翠说了一句“大鱼咬你”,请体会这句话的含意以及其在文章中反复出现所起的作用。

①一则前后照应,使故事情节连贯紧凑;

②二则在看似简单的重复中,促进故事情节的发展,使翠翠的感情倾向愈加明朗化;

③三则在天意和人为的错综复杂中展示人物性格,充满含蓄之美,而最终对爱情的强烈追求与人性含蓄化的矛盾,又无意加剧了当事者内心的痛苦。

一座边城

边城:指边地的小镇,是远离城市的边远小镇。

从空间与与地理位置看,“边城”是大城市的对立面,是“中国另外一个地方另外一种事情”。

它是沈从文先生在体会上流社会的腐朽生活和城里人“庸俗小气自私市侩”的风气之后,对其故乡尚未完全被现代物质文明摧毁的淳朴民风的怀念。

沈从文说:“不管是故事还是人生,一切都应当美一点,丑的东西虽不全都是罪恶,总不能使人愉快,也无从令人由痛苦见出生命的庄严,产生那个高尚情操。”请简要概括选文描写了哪些美

沈从文说:“不管是故事还是人生,一切都应当美一点,丑的东西虽不全都是罪恶,总不能使人愉快,也无从令人由痛苦见出生命的庄严,产生那个高尚情操。”请简要概括选文描写了哪些美

边城美

青山绿水

古朴和乐

纯朴真挚

风景美

风俗美

人物美/人情美

一座边城

一座边城

1.自然环境

2.人文环境(风俗)

(1)表现了湘西民众的热血性格、团结精神以及对生活的热爱。

(2)全茶峒人在端午节倾城而出到河街看划船,反映了当地古老的风俗和淳朴的民风,捉鸭游戏表现军民同乐,衬托出边城和睦安乐的风貌。

(3)为主要人物翠翠、老船夫、顺顺等相继出场做了铺垫。

风景古朴、清纯、自然、毫不雕琢、宁静平和,象征了纯净、原始、无污染

一些人物 人性美

阅读相关语段,找出描写相关人物的语句,分析人物形象。

人物形象:

1.翠翠:纯真、可爱;孝顺懂事、善解人意;精神丰富却羞涩,内敛

2.爷爷:热心好客、善良淳朴;重义轻利、自尊自强;仁厚慈祥、深爱至亲;尽职尽责、甘守清贫

3.傩送:勇武爽朗,健壮俊美;淳朴善良,幽默风趣

4.天保:慷慨大方,豪爽直率,直接流露出对翠翠的喜爱

5.顺顺:大方洒脱,仗义慷慨

一些人物 人情美

沈从文的文字就像一阵清风拂过现代人洪波涌动的心海,像一眼清泉浇熄都市青年浮躁焦虑的心火。

故事美好得太过讨人喜欢,简单的故事、干净的文字,景和情的美水乳交融,于深处蕴藏着强烈而朴实的情感。

请你分析文章中所蕴含的几种情感。

一些人物 人情美

文章提及了哪些人物,他们之间是什么关系,体现了什么情

爷爷

翠翠

傩送

天保

顺顺

祖孙之情

男女之情

兄弟之情

男女之情

乡邻之情

清纯古朴自然的人性之美。

不讲等级,不谈功利,不计得失,不求回报。

人与人真诚相待,相互友爱。

1、请思考沈从文想通过《边城》告诉我们什么呢?结合课文,深入探究小说主题。

《边城》所表现的人生形式确实是自然的,这里的人们善良、勤劳,质朴、真实、自然,毫不娇柔造作,毫不急功近利,体现了人性中最美的一面。

①赞美:边城质朴的生活和人与人之间纯洁的爱。

②批判:物欲横流的现代文明和人们精神的堕落。

③呼吁:重建民族的品德,重新找回美好的人性。

主题探究

①淡化情节和结构。

致力于表达一种优美、健康、自然而又不悖乎人性的人生形式,表现出浓郁的 “形散而神不散”的乡土情结。

②强化环境,营造意境。

《边城》对自然环境和社会环境如“吊脚楼、竹篁、端午节”等景致精心建构,以一种浓烈的“散文化”意境倾诉作者的生命体验,建构出一个真、善、美和谐统一的“田园牧歌式”湘西风情画卷。

③蕴含音乐美和意象美的散文化语言。

如 “翠翠同黄狗躺在门前大岩石上荫处看天上的白云。白日渐长,不知什么时节,守在船头的祖父睡着了,躺在岸上的翠翠同黄狗也睡着了”,将动态意象与生命情感体验“情景交融”,朴实本色一如湘西生活本身,营造出了清新淡雅的诗意美。

④虚化人物。

《边城》中的人物在散文化小说中被弱化,不再刻意追求人物形象的典型。

请简要概括《边城》的散文化特点

课堂小结

有人说,《边城》是一支湘西山村生活的牧歌,是一曲真挚、热烈的爱情赞歌,是一首用小说形式写成的无韵之诗、绘就的无彩之画。

因此,欣赏《边城》,需要有一种独特的眼光,如果仅拿它当一般的小说,就不能领略个中真趣。

风声,水声,歌声,唢呐声,啜泣声,声声惊残梦。

情, 情, 情, 情, 情,情情乱人心。

乡

民

爱

手足

骨肉

沈从文

这是一曲牧歌,哀婉而动听;

这是一幅画卷,美丽而宁静;

这是一件艺术品,可观赏而难以触碰。

作者生平

1916年

1924年

1931年

1933年

1948年

1988年

退伍后,进京求学,在北大旁听。

开始文学创作(22),陆续在《晨报》《现代评论》上发表文章。

(29)先后在国立青岛大学、西南联大、北大任教。

1933年和张兆和结婚,1934年完成《边城》的创作。

开始受到左翼文化界的猛烈批判,曾自杀未遂,不再创作。49年建国后在中国历史博物馆和中国社会科学院历史研究所工作,著有《中国古代服饰研究》。

5月10日病逝于北京,享年86岁。

小学毕业投身行伍(14),浪迹湘川黔交界地区。

1922年

苗汉土三家血统

走南闯北的边城浪子

活在都市的乡下人

没有文凭的北大教授

沈从文(1902—1988),湖南凤凰人,原名沈岳焕,字崇文,现代小说家、散文家、文物研究家。京派小说代表人物。

写作背景

20世纪30年代,沈从文回到阔别十余年的故乡。此时,这里已不是他一直想念的湘西了。社会的黑暗腐败,现代“文明”的精神污染,使湘西人古朴的人性发生了扭曲裂变,正在走向令人不寒而栗的方向。他深刻地感悟到:唤醒一个民族重新做人的意识,实现人与人关系的重造是必需的。

他的这种感慨和对生命的感悟,构成了《边城》的情感基础和思想基础。

散文化小说

①虚化人物。淡化对人物形象的描写塑造,对人物着墨不多,不立体、不典型。

②淡化情节,散化结构,没有激烈的矛盾冲突。故事性不强,没有激烈的矛盾冲突和跌宕起伏的开端、发展、高潮、结局等情节。

③注重环境描写,注重营造散文化的意境氛围,具有强烈的抒情性。与传统小说相比,散文化小说注重对自然风光、民情风俗和生存状态等意境风俗的营造。

④在主旨表现上,更突出情调。不像传统小说一样,不注重对社会现实的反映,而注重突出对……的情感态度、生命态度、价值判断等。

⑤语言散文化。或语言质朴、口语化,或整散结合等等(具体问题具体分析)

散文化小说,是指将小说和散文两体裁相互渗透而形成的一种散文化结构的小说,是介于散文和小说之间的一种文体。

这类小说改变了传统小说重叙事的惯例,以抒情为主导,兼及叙事写人,表现出一种情感丰富,意味浓郁,形式灵活的新风格。

解读边城

一个节日

一条大鱼

一座边城

一些人物

一座白塔

一对矛盾

文章重点写了哪个节日,分别在哪些段落

分别用了哪些叙述方式 多次写这一节日有何作用

三 、今年的端午(8)——蓬蓬鼓声引思情

(边城赛龙舟)

四 、两年前的端午(1)——翠翠傩送初相识

(美丽的邂逅)

五 、上年的端午(3)——天保翠翠偶相见

(意外的相识)

六 、今年的端午(13)——花轿唢呐催幽情

(甜美的心事)

顺叙

插叙

插叙

顺叙

一个节日

作用:

1.结构上,避免了平铺直叙,形成文章布局上的跌宕美。

2.内容上,使“翠翠的心事”有了依托,交代翠翠爱情的产生、发展过程,充实人性美的内容。

一条大鱼

闻一多先生说,古代“鱼”是“匹偶”或“情侣”的隐语。

翠翠初遇傩送

“大鱼吃你”

一条大鱼

请找出课文中提到“大鱼”的句子,感受翠翠情感的变化。

作者是怎样借助鱼来表现主人公翠翠的心理活动?

①第四部分23/24段:“你不愿意上去,要待在这儿,回头水里大鱼来咬你了,可不要喊救命!”翠翠说:“鱼咬了我,也不关你的事。”

②第四部分33段:老船夫即刻把船拉过来,一面拉船一面哑声儿喊问:“翠翠,翠翠,是不是你?” 翠翠不理会祖父,口中却轻轻的说:“不是翠翠,不是翠翠,翠翠早被大河里鲤鱼吃去了。”

③第五部分7段:“翠翠,你长大了!二老说你在河边大鱼会吃你,我们这里河中的鱼,现在可吞不下你了”。

④第六部分16—19段:“前年还更有趣,你一个人在河边等我,差点儿不知道回 来,天夜了,我还以为大鱼会吃掉你!” “爷爷,你还以为大鱼会吃掉我?是别人 家说我,我告给你的!”“翠翠,现在你人 长大了,一个人一定敢上城去看船,不怕鱼吃掉你了。

小说中傩送对翠翠说了一句“大鱼咬你”,请体会这句话的含意以及其在文章中反复出现所起的作用。

①一则前后照应,使故事情节连贯紧凑;

②二则在看似简单的重复中,促进故事情节的发展,使翠翠的感情倾向愈加明朗化;

③三则在天意和人为的错综复杂中展示人物性格,充满含蓄之美,而最终对爱情的强烈追求与人性含蓄化的矛盾,又无意加剧了当事者内心的痛苦。

一座边城

边城:指边地的小镇,是远离城市的边远小镇。

从空间与与地理位置看,“边城”是大城市的对立面,是“中国另外一个地方另外一种事情”。

它是沈从文先生在体会上流社会的腐朽生活和城里人“庸俗小气自私市侩”的风气之后,对其故乡尚未完全被现代物质文明摧毁的淳朴民风的怀念。

沈从文说:“不管是故事还是人生,一切都应当美一点,丑的东西虽不全都是罪恶,总不能使人愉快,也无从令人由痛苦见出生命的庄严,产生那个高尚情操。”请简要概括选文描写了哪些美

沈从文说:“不管是故事还是人生,一切都应当美一点,丑的东西虽不全都是罪恶,总不能使人愉快,也无从令人由痛苦见出生命的庄严,产生那个高尚情操。”请简要概括选文描写了哪些美

边城美

青山绿水

古朴和乐

纯朴真挚

风景美

风俗美

人物美/人情美

一座边城

一座边城

1.自然环境

2.人文环境(风俗)

(1)表现了湘西民众的热血性格、团结精神以及对生活的热爱。

(2)全茶峒人在端午节倾城而出到河街看划船,反映了当地古老的风俗和淳朴的民风,捉鸭游戏表现军民同乐,衬托出边城和睦安乐的风貌。

(3)为主要人物翠翠、老船夫、顺顺等相继出场做了铺垫。

风景古朴、清纯、自然、毫不雕琢、宁静平和,象征了纯净、原始、无污染

一些人物 人性美

阅读相关语段,找出描写相关人物的语句,分析人物形象。

人物形象:

1.翠翠:纯真、可爱;孝顺懂事、善解人意;精神丰富却羞涩,内敛

2.爷爷:热心好客、善良淳朴;重义轻利、自尊自强;仁厚慈祥、深爱至亲;尽职尽责、甘守清贫

3.傩送:勇武爽朗,健壮俊美;淳朴善良,幽默风趣

4.天保:慷慨大方,豪爽直率,直接流露出对翠翠的喜爱

5.顺顺:大方洒脱,仗义慷慨

一些人物 人情美

沈从文的文字就像一阵清风拂过现代人洪波涌动的心海,像一眼清泉浇熄都市青年浮躁焦虑的心火。

故事美好得太过讨人喜欢,简单的故事、干净的文字,景和情的美水乳交融,于深处蕴藏着强烈而朴实的情感。

请你分析文章中所蕴含的几种情感。

一些人物 人情美

文章提及了哪些人物,他们之间是什么关系,体现了什么情

爷爷

翠翠

傩送

天保

顺顺

祖孙之情

男女之情

兄弟之情

男女之情

乡邻之情

清纯古朴自然的人性之美。

不讲等级,不谈功利,不计得失,不求回报。

人与人真诚相待,相互友爱。

1、请思考沈从文想通过《边城》告诉我们什么呢?结合课文,深入探究小说主题。

《边城》所表现的人生形式确实是自然的,这里的人们善良、勤劳,质朴、真实、自然,毫不娇柔造作,毫不急功近利,体现了人性中最美的一面。

①赞美:边城质朴的生活和人与人之间纯洁的爱。

②批判:物欲横流的现代文明和人们精神的堕落。

③呼吁:重建民族的品德,重新找回美好的人性。

主题探究

①淡化情节和结构。

致力于表达一种优美、健康、自然而又不悖乎人性的人生形式,表现出浓郁的 “形散而神不散”的乡土情结。

②强化环境,营造意境。

《边城》对自然环境和社会环境如“吊脚楼、竹篁、端午节”等景致精心建构,以一种浓烈的“散文化”意境倾诉作者的生命体验,建构出一个真、善、美和谐统一的“田园牧歌式”湘西风情画卷。

③蕴含音乐美和意象美的散文化语言。

如 “翠翠同黄狗躺在门前大岩石上荫处看天上的白云。白日渐长,不知什么时节,守在船头的祖父睡着了,躺在岸上的翠翠同黄狗也睡着了”,将动态意象与生命情感体验“情景交融”,朴实本色一如湘西生活本身,营造出了清新淡雅的诗意美。

④虚化人物。

《边城》中的人物在散文化小说中被弱化,不再刻意追求人物形象的典型。

请简要概括《边城》的散文化特点

课堂小结

有人说,《边城》是一支湘西山村生活的牧歌,是一曲真挚、热烈的爱情赞歌,是一首用小说形式写成的无韵之诗、绘就的无彩之画。

因此,欣赏《边城》,需要有一种独特的眼光,如果仅拿它当一般的小说,就不能领略个中真趣。

风声,水声,歌声,唢呐声,啜泣声,声声惊残梦。

情, 情, 情, 情, 情,情情乱人心。

乡

民

爱

手足

骨肉