第四单元 《多姿多彩的乐音世界——翻身的日子》 教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 第四单元 《多姿多彩的乐音世界——翻身的日子》 教学设计(表格式) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 629.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘艺版 | ||

| 科目 | 音乐 | ||

| 更新时间 | 2025-08-04 09:57:06 | ||

图片预览

文档简介

《多姿多彩的乐音世界——翻身的日子》

湖南文艺出版社七年级上册第四单元

教材分析

民族管弦乐曲《翻身的日子》是朱践耳先生1952年的作品,原是为大型纪录片《伟大的土地改革》创作的插曲,最开始是中西混合乐队演奏的,后被改编为民族管弦乐曲和钢琴曲。作品表现的是土地改革时期农民翻身做主人的喜庆场面,分别用欢快的速度、典型的北方特色乐器(板胡、管子)以及螺蛳结顶的对答手段等不断地向人们传递这种喜悦的情绪。

学情分析

历史题材的音乐作品,由于年代久远的原因,远离学生生活经

万和文化视野,很难与其产生共鸣、引起兴趣,尤其是七年级学生,

龄阶段的心理特征决定了他们对课堂反应的被动。因此,既能调动

学生兴趣,又能达成教学目标是我备课时把握的主要原则。对于“中国传统民乐欣赏”,一方面,通过继续欣赏民乐独奏和合奏作品,可以对小学阶段所学的“民乐知识”进行复习巩固。另一方面,也可以此为基础,进一步了解“民族乐器的分组”,了解“民族管弦乐队的编制”等。同时根据 2022 年新课标标准来看,对于七年级的学生来说,需要能较好的表现音乐的思想感情和内涵意蕴,理解作品中所蕴含的友情,深入感知、理解、体验音乐的感性特征和审美特性,具有初步的音乐欣赏和评述能力。还要能主动参与音乐表现活动,能进行富有个性和创意的二度创作的能力及表现形式的创新。认识不同艺术的主要表现形式、表现手段和审美特征,理解音乐与其他学科,以及人类生活、社会发展等方面的紧密联系和相互作用。这对于七年级的学生来说都是需要具备的。

教学目标

审美感知:

通过对《欢欣的日子》这首民乐合奏的聆听与体验感受,感受旋律欢快热闹的律动,领会其中所蕴涵着的情感,感受歌曲中的美感,提升学生对音乐的理解与尊重。

2.艺术表现:

通过对歌曲的反复聆听以及主题旋律的模唱,感受歌曲中流畅的旋律、跳跃的节奏和热烈的情绪,提高学生欣赏与鉴赏音乐的能力,并能自主的分析歌曲。

3.创意实践:

结合学科知识,紧密联系现实生活,通过音乐进行联想与想象,艺术创新,提升音乐创造力和想象力,从而提升创新精神。此外,能试着利用替代锣鼓铙钹的声势动作为不同的主题段落创编节奏。

教学重点、难点

重点:感受作品的风格 意蕴

难点:1. 听辨管子和板胡的音色特点和表现作用

2. 了解中国民族管弦乐队的编制 排列等相关知识

教学准备

多媒体课件、民族打击乐器

教学过程

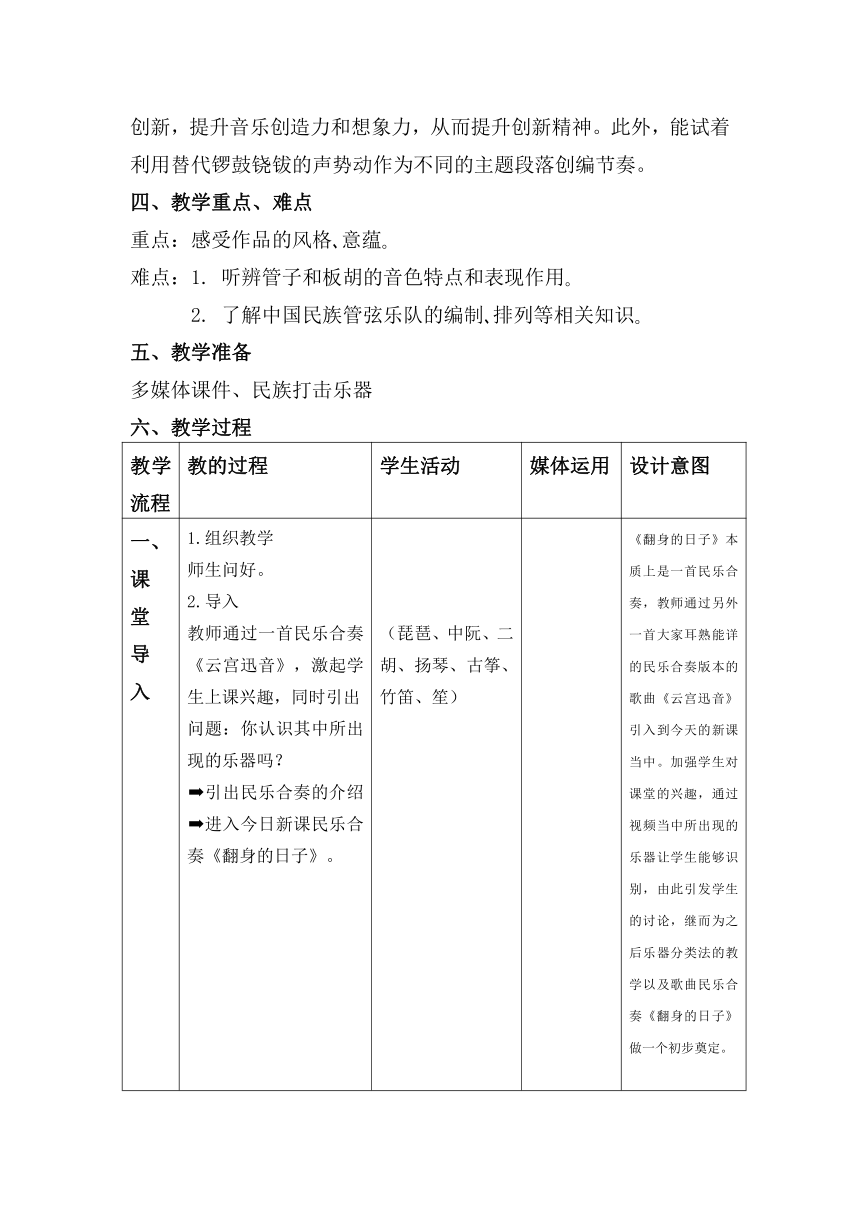

教学流程 教的过程 学生活动 媒体运用 设计意图

课 堂 导 入 1.组织教学 师生问好。 2.导入 教师通过一首民乐合奏《云宫迅音》,激起学生上课兴趣,同时引出

问题:你认识其中所出现的乐器吗? 引出民乐合奏的介绍 进入今日新课民乐合奏《翻身的日子》。 (琵琶、中阮、二胡、扬琴、古筝、竹笛、笙) 《翻身的日子》本质上是一首民乐合奏,教师通过另外一首大家耳熟能详的民乐合奏版本的歌曲《云宫迅音》引入到今天的新课当中。加强学生对课堂的兴趣,通过视频当中所出现的乐器让学生能够识别,由此引发学生的讨论,继而为之后乐器分类法的教学以及歌曲民乐合奏《翻身的日子》做一个初步奠定。

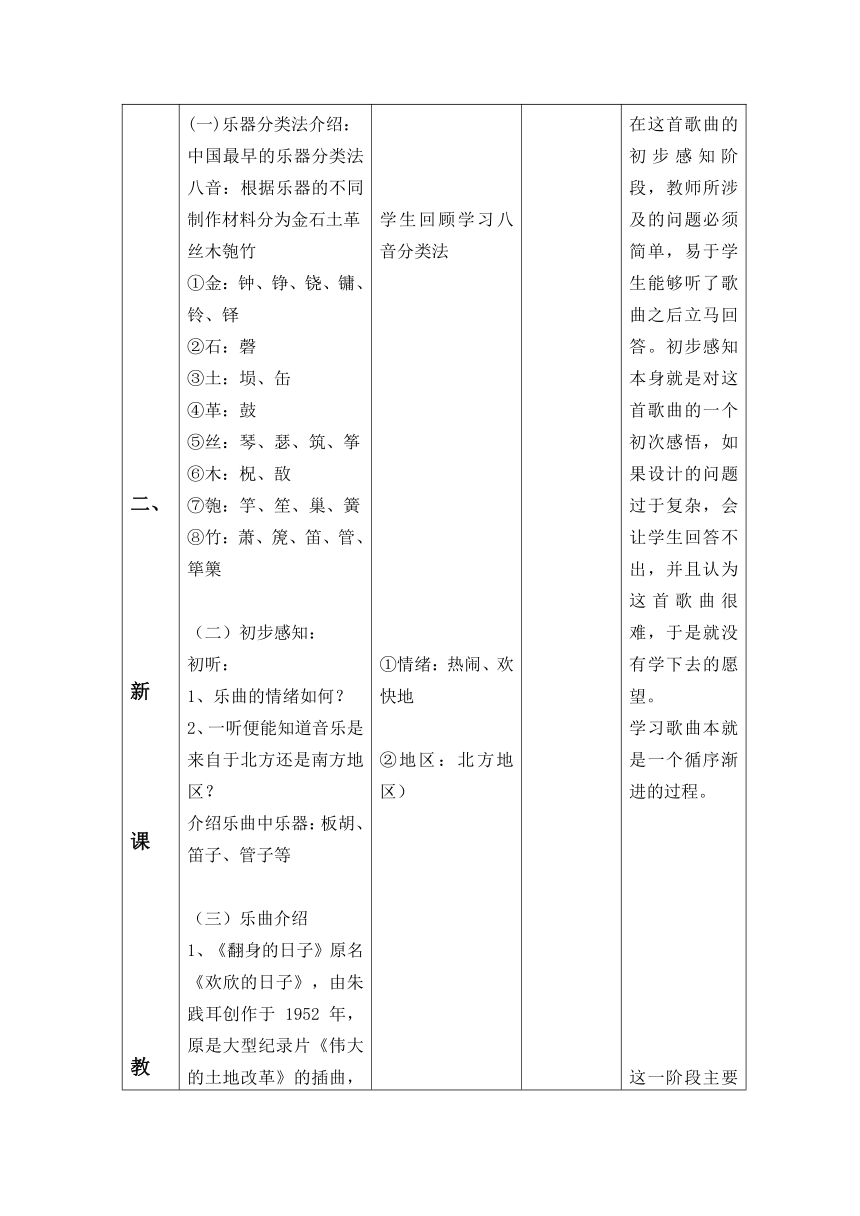

二、 新 课 教 学 (一)乐器分类法介绍:

中国最早的乐器分类法八音:根据乐器的不同制作材料分为金石土革

丝木匏竹

①金:钟、铮、铙、镛、铃、铎

②石:磬

③土:埙、缶

④革:鼓

⑤丝:琴、瑟、筑、筝

⑥木:柷、敔 ⑦匏:竽、笙、巢、簧

⑧竹:萧、箎、笛、管、筚篥

(二)初步感知:

初听:

1、乐曲的情绪如何?

2、一听便能知道音乐是来自于北方还是南方地区?

介绍乐曲中乐器:板胡、笛子、管子等 (三)乐曲介绍

1、《翻身的日子》原名《欢欣的日子》,由朱践耳创作于 1952 年,原是大型纪录片《伟大的土地改革》的插曲,由中西混合乐队演奏,后改编为民族管弦乐曲。乐曲以流畅的旋律、跳跃的节奏和热烈的情绪,表现解放初期土地革命后农民分得土地后笑逐颜开、欢天喜地的

情景。全曲由三个部分和引子、尾声组成。

2、朱践耳:作曲家,安徽泾县人。主要作品有:十部交响曲以及歌曲《打得好》、《唱支山歌给党听》、《接过雷锋的枪》,民乐合奏《欢欣的日子》,管弦乐《节日序曲》,交响幻想曲《纪念为真理献身的勇士》,交响音诗《纳西一奇》等。 (四)乐曲段落分析(重点:第一、二部分)

1、引子部分:

感受引子部分,乐曲一出来描绘了一股怎样的气势?描绘了一个怎样的场景?

2、第一部分:

①猜猜板胡所奏旋律具有哪一地方风格?

②教师单独将板胡演奏部分和变化重复时加入的二胡部分的音频播放出来,学生单独聆听并感受二者的音色。

③引导学生找出旋律中的#4 记号,感受 4 和#4 的不同,并根据#4 的特点来进一步探索为何会使得曲调具有陕北风格。(在主题一的音乐中,板胡演奏半音#4时的滑音处理增加了乐曲的乡土色彩和生活气息,使这段旋律极具鲜明的陕北风味,情绪是那样诙谐、生动,音乐具有歌舞音乐节奏轻捷的特点,充分表达了人

们翻身解放后的幸福心情。)

3、第二部分:

①这一部分有听出什么不一样的演奏形式吗?通过引导的方式试着让学生说出 来:想一想,假如你是那个时期贫苦的农民,在分到赖以生存的土地后会是怎样的心情 会不会和大家分享这个天大的好消息呢?乐曲里有没有农民们分享这个

好消息的对话 作曲家是选用什么乐器怎样来展现对话的

②教师播放山东吕剧音乐片段,提问学生与第二部分是否相似?

(作者非常善于从民间音乐和戏曲音乐中吸取素材,创造出形象鲜明的音乐作品。)

③这一部分给你一种怎样的意境? 第三部分:

聆听音乐,教师带领学生感受旋律特点:热烈高亢的旋律、不同乐器的欢快对答,使情绪层层推进,达到高潮。借鉴了河北吹歌的发展手法,乐队分成两组,对答呼应。之后,由管子和笛子不断吹奏更换着的长音,和乐队演奏的围绕着这些长音旋转的短小音型,形成衬托和呼应。这是民间音乐中常用的“紧拉慢唱”的手

法,音乐被有层次地展开,抒发了人们欢天喜地的热烈情绪。 尾声部分:

尾声是引子的变化再现,乐曲前后呼应,一片欢腾。 完整聆听,经过分析后再去聆听又会有不一样的感受。 学生回顾学习八音分类法 ①情绪:热闹、欢快地

②地区:北方地区) 了解乐曲背景及作者 (先声夺人、宽阔的气势,热闹欢腾的场景) (陕北民间风格)

(板胡明亮,高亢,善于表现欢快、热烈的情绪。

而二胡音色细腻,板胡与二胡结合使得旋律更加饱满生动,表达了抑制不住的喜

悦之情) 学生思考回答 (上下句一对一答,上句用管子和笛子领奏下句用拉弦和弹拨乐器及笙合奏,音乐妙趣横生。)

这段曲调的音乐风格与山东地方戏曲吕剧音乐十分相似 (笛子、管子领奏的音乐活泼、跳跃,很风趣,加上管子瓮声瓮气的特殊音色,形象地表现了劳动人民憨厚、淳朴的性格特征,从而深化了人们欢庆翻身的意境。

笛子、管子领奏后起呼应作用的乐队齐奏对答句,用音乐神奇地给我们展示了农民们欢天喜地地四处传递这个好消息的场景,感情也更加热烈奔放。) 在这首歌曲的初步感知阶段,教师所涉及的问题必须简单,易于学生能够听了歌曲之后立马回答。初步感知本身就是对这首歌曲的一个初次感悟,如果设计的问题过于复杂,会让学生回答不出,并且认为这首歌曲很难,于是就没有学下去的愿望。 学习歌曲本就是一个循序渐进的过程。 这一阶段主要是让学生深入欣赏歌曲之前,对歌曲有一个大概的了解。并且熟悉这首歌曲总共分为了 3 个部分,另有引子和尾声,以便于后续分段的学习欣赏。 在段落分析的阶段,教师要把握住分析的重点。本堂课主要以第一部分和第二部分为着重分析点,因此在进入第一部分和第二部分时,教师一定要仔细并且一步一步的去引导学生。切记不能让学生听的不明不白,学的囫囵吞枣一般。所以,在这一阶段,教师一定要注重语言的引导性。 让学生了解“河北吹歌”:河北吹歌是流行于河北省的传统器乐吹打乐。以吹管乐器为主,辅以打击乐器及弦乐器,演奏曲目大多来自传统民歌和戏曲唱腔,故名吹歌。 “紧拉慢唱”: 又叫做摇板,即伴奏的鼓板和胡琴,拉和打是紧的(快的),而唱则是慢的。节奏很快,唱的很慢。

三、 教 学 拓 展 课堂锣鼓点介绍: 用刚刚所学习的鼓谱为《翻身的日子》引子部分伴奏。 创意实践环节主要是发挥学生自身的创造力以及创新能力。那么在这一阶段,教师让同学们通过锣鼓点的鼓谱来为引子部分进行伴奏。主要是能够发挥学生现学现用的能力。当然,为了避免学生不太熟练,因此教师会先进行一个鼓谱的创作,学生可以根据这个鼓谱为例,进行二次改编。

四、 课 堂 总 结 同学们,欢乐的音乐课堂马上就要结束了。中国传统文化博大精深,

音乐也随之各具特色。今天我们一起领略了民乐合奏的魅力,感受到

了不同乐曲、不同器乐种类的音色特点。希望通过今日的课堂,能让

大家进一步去了解民间音乐,并为之热爱民间器乐曲。今天的课堂上

到这里,同学们下课。 学生建立对民族乐器和民族音乐的喜爱之情。 希望同学们在喜欢流行音乐的同时,也要重视中国民族音乐,汲取它们的精髓,去创造更多更美好的音乐作品。

湖南文艺出版社七年级上册第四单元

教材分析

民族管弦乐曲《翻身的日子》是朱践耳先生1952年的作品,原是为大型纪录片《伟大的土地改革》创作的插曲,最开始是中西混合乐队演奏的,后被改编为民族管弦乐曲和钢琴曲。作品表现的是土地改革时期农民翻身做主人的喜庆场面,分别用欢快的速度、典型的北方特色乐器(板胡、管子)以及螺蛳结顶的对答手段等不断地向人们传递这种喜悦的情绪。

学情分析

历史题材的音乐作品,由于年代久远的原因,远离学生生活经

万和文化视野,很难与其产生共鸣、引起兴趣,尤其是七年级学生,

龄阶段的心理特征决定了他们对课堂反应的被动。因此,既能调动

学生兴趣,又能达成教学目标是我备课时把握的主要原则。对于“中国传统民乐欣赏”,一方面,通过继续欣赏民乐独奏和合奏作品,可以对小学阶段所学的“民乐知识”进行复习巩固。另一方面,也可以此为基础,进一步了解“民族乐器的分组”,了解“民族管弦乐队的编制”等。同时根据 2022 年新课标标准来看,对于七年级的学生来说,需要能较好的表现音乐的思想感情和内涵意蕴,理解作品中所蕴含的友情,深入感知、理解、体验音乐的感性特征和审美特性,具有初步的音乐欣赏和评述能力。还要能主动参与音乐表现活动,能进行富有个性和创意的二度创作的能力及表现形式的创新。认识不同艺术的主要表现形式、表现手段和审美特征,理解音乐与其他学科,以及人类生活、社会发展等方面的紧密联系和相互作用。这对于七年级的学生来说都是需要具备的。

教学目标

审美感知:

通过对《欢欣的日子》这首民乐合奏的聆听与体验感受,感受旋律欢快热闹的律动,领会其中所蕴涵着的情感,感受歌曲中的美感,提升学生对音乐的理解与尊重。

2.艺术表现:

通过对歌曲的反复聆听以及主题旋律的模唱,感受歌曲中流畅的旋律、跳跃的节奏和热烈的情绪,提高学生欣赏与鉴赏音乐的能力,并能自主的分析歌曲。

3.创意实践:

结合学科知识,紧密联系现实生活,通过音乐进行联想与想象,艺术创新,提升音乐创造力和想象力,从而提升创新精神。此外,能试着利用替代锣鼓铙钹的声势动作为不同的主题段落创编节奏。

教学重点、难点

重点:感受作品的风格 意蕴

难点:1. 听辨管子和板胡的音色特点和表现作用

2. 了解中国民族管弦乐队的编制 排列等相关知识

教学准备

多媒体课件、民族打击乐器

教学过程

教学流程 教的过程 学生活动 媒体运用 设计意图

课 堂 导 入 1.组织教学 师生问好。 2.导入 教师通过一首民乐合奏《云宫迅音》,激起学生上课兴趣,同时引出

问题:你认识其中所出现的乐器吗? 引出民乐合奏的介绍 进入今日新课民乐合奏《翻身的日子》。 (琵琶、中阮、二胡、扬琴、古筝、竹笛、笙) 《翻身的日子》本质上是一首民乐合奏,教师通过另外一首大家耳熟能详的民乐合奏版本的歌曲《云宫迅音》引入到今天的新课当中。加强学生对课堂的兴趣,通过视频当中所出现的乐器让学生能够识别,由此引发学生的讨论,继而为之后乐器分类法的教学以及歌曲民乐合奏《翻身的日子》做一个初步奠定。

二、 新 课 教 学 (一)乐器分类法介绍:

中国最早的乐器分类法八音:根据乐器的不同制作材料分为金石土革

丝木匏竹

①金:钟、铮、铙、镛、铃、铎

②石:磬

③土:埙、缶

④革:鼓

⑤丝:琴、瑟、筑、筝

⑥木:柷、敔 ⑦匏:竽、笙、巢、簧

⑧竹:萧、箎、笛、管、筚篥

(二)初步感知:

初听:

1、乐曲的情绪如何?

2、一听便能知道音乐是来自于北方还是南方地区?

介绍乐曲中乐器:板胡、笛子、管子等 (三)乐曲介绍

1、《翻身的日子》原名《欢欣的日子》,由朱践耳创作于 1952 年,原是大型纪录片《伟大的土地改革》的插曲,由中西混合乐队演奏,后改编为民族管弦乐曲。乐曲以流畅的旋律、跳跃的节奏和热烈的情绪,表现解放初期土地革命后农民分得土地后笑逐颜开、欢天喜地的

情景。全曲由三个部分和引子、尾声组成。

2、朱践耳:作曲家,安徽泾县人。主要作品有:十部交响曲以及歌曲《打得好》、《唱支山歌给党听》、《接过雷锋的枪》,民乐合奏《欢欣的日子》,管弦乐《节日序曲》,交响幻想曲《纪念为真理献身的勇士》,交响音诗《纳西一奇》等。 (四)乐曲段落分析(重点:第一、二部分)

1、引子部分:

感受引子部分,乐曲一出来描绘了一股怎样的气势?描绘了一个怎样的场景?

2、第一部分:

①猜猜板胡所奏旋律具有哪一地方风格?

②教师单独将板胡演奏部分和变化重复时加入的二胡部分的音频播放出来,学生单独聆听并感受二者的音色。

③引导学生找出旋律中的#4 记号,感受 4 和#4 的不同,并根据#4 的特点来进一步探索为何会使得曲调具有陕北风格。(在主题一的音乐中,板胡演奏半音#4时的滑音处理增加了乐曲的乡土色彩和生活气息,使这段旋律极具鲜明的陕北风味,情绪是那样诙谐、生动,音乐具有歌舞音乐节奏轻捷的特点,充分表达了人

们翻身解放后的幸福心情。)

3、第二部分:

①这一部分有听出什么不一样的演奏形式吗?通过引导的方式试着让学生说出 来:想一想,假如你是那个时期贫苦的农民,在分到赖以生存的土地后会是怎样的心情 会不会和大家分享这个天大的好消息呢?乐曲里有没有农民们分享这个

好消息的对话 作曲家是选用什么乐器怎样来展现对话的

②教师播放山东吕剧音乐片段,提问学生与第二部分是否相似?

(作者非常善于从民间音乐和戏曲音乐中吸取素材,创造出形象鲜明的音乐作品。)

③这一部分给你一种怎样的意境? 第三部分:

聆听音乐,教师带领学生感受旋律特点:热烈高亢的旋律、不同乐器的欢快对答,使情绪层层推进,达到高潮。借鉴了河北吹歌的发展手法,乐队分成两组,对答呼应。之后,由管子和笛子不断吹奏更换着的长音,和乐队演奏的围绕着这些长音旋转的短小音型,形成衬托和呼应。这是民间音乐中常用的“紧拉慢唱”的手

法,音乐被有层次地展开,抒发了人们欢天喜地的热烈情绪。 尾声部分:

尾声是引子的变化再现,乐曲前后呼应,一片欢腾。 完整聆听,经过分析后再去聆听又会有不一样的感受。 学生回顾学习八音分类法 ①情绪:热闹、欢快地

②地区:北方地区) 了解乐曲背景及作者 (先声夺人、宽阔的气势,热闹欢腾的场景) (陕北民间风格)

(板胡明亮,高亢,善于表现欢快、热烈的情绪。

而二胡音色细腻,板胡与二胡结合使得旋律更加饱满生动,表达了抑制不住的喜

悦之情) 学生思考回答 (上下句一对一答,上句用管子和笛子领奏下句用拉弦和弹拨乐器及笙合奏,音乐妙趣横生。)

这段曲调的音乐风格与山东地方戏曲吕剧音乐十分相似 (笛子、管子领奏的音乐活泼、跳跃,很风趣,加上管子瓮声瓮气的特殊音色,形象地表现了劳动人民憨厚、淳朴的性格特征,从而深化了人们欢庆翻身的意境。

笛子、管子领奏后起呼应作用的乐队齐奏对答句,用音乐神奇地给我们展示了农民们欢天喜地地四处传递这个好消息的场景,感情也更加热烈奔放。) 在这首歌曲的初步感知阶段,教师所涉及的问题必须简单,易于学生能够听了歌曲之后立马回答。初步感知本身就是对这首歌曲的一个初次感悟,如果设计的问题过于复杂,会让学生回答不出,并且认为这首歌曲很难,于是就没有学下去的愿望。 学习歌曲本就是一个循序渐进的过程。 这一阶段主要是让学生深入欣赏歌曲之前,对歌曲有一个大概的了解。并且熟悉这首歌曲总共分为了 3 个部分,另有引子和尾声,以便于后续分段的学习欣赏。 在段落分析的阶段,教师要把握住分析的重点。本堂课主要以第一部分和第二部分为着重分析点,因此在进入第一部分和第二部分时,教师一定要仔细并且一步一步的去引导学生。切记不能让学生听的不明不白,学的囫囵吞枣一般。所以,在这一阶段,教师一定要注重语言的引导性。 让学生了解“河北吹歌”:河北吹歌是流行于河北省的传统器乐吹打乐。以吹管乐器为主,辅以打击乐器及弦乐器,演奏曲目大多来自传统民歌和戏曲唱腔,故名吹歌。 “紧拉慢唱”: 又叫做摇板,即伴奏的鼓板和胡琴,拉和打是紧的(快的),而唱则是慢的。节奏很快,唱的很慢。

三、 教 学 拓 展 课堂锣鼓点介绍: 用刚刚所学习的鼓谱为《翻身的日子》引子部分伴奏。 创意实践环节主要是发挥学生自身的创造力以及创新能力。那么在这一阶段,教师让同学们通过锣鼓点的鼓谱来为引子部分进行伴奏。主要是能够发挥学生现学现用的能力。当然,为了避免学生不太熟练,因此教师会先进行一个鼓谱的创作,学生可以根据这个鼓谱为例,进行二次改编。

四、 课 堂 总 结 同学们,欢乐的音乐课堂马上就要结束了。中国传统文化博大精深,

音乐也随之各具特色。今天我们一起领略了民乐合奏的魅力,感受到

了不同乐曲、不同器乐种类的音色特点。希望通过今日的课堂,能让

大家进一步去了解民间音乐,并为之热爱民间器乐曲。今天的课堂上

到这里,同学们下课。 学生建立对民族乐器和民族音乐的喜爱之情。 希望同学们在喜欢流行音乐的同时,也要重视中国民族音乐,汲取它们的精髓,去创造更多更美好的音乐作品。

同课章节目录