高职高考语文复习古代诗文阅读第一章文言文阅读第三节理解与现代汉语不同的文言句式和用法课件(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 高职高考语文复习古代诗文阅读第一章文言文阅读第三节理解与现代汉语不同的文言句式和用法课件(共34张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 436.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

古代诗文阅读

第一章 文言文阅读

第三节 理解现代汉语不同的文言句式和用法

【考情分析】

回顾近几年的高职高考题,尽管2022年、2024年、2025年未对此考点单独设题,2023年则和词类活用一起出题,作为文言现象分析判断,而且文言句式隐含在翻译题中作为采分点进行考查是常见现象,因此,必须重视此考点的复习。

《广东省普通高等学校招收中等职业学校毕业生统一考试语文科考试说明》中,“古代诗文阅读题”的第三点要求就是:理解与现代汉语不同的文言句式和用法。

需要特别注意的是:2019年、2020年考查的是句式判断的分析,2021年主要考查宾语前置,2023年考查了判断句、省略句和倒装句,2024年、2025年在翻译题中考查了反问句、倒装句等。也就是说,考生在复习时,要掌握常见的文言句式。对应起《考试说明》中“与现代汉语不同”这一点来看,这几年的题目是完全符合《考试说明》要求的。

【考纲解读】

对于文言句式的把握:一,其依据还是现代汉语,要搞清各种文言句式的来龙去脉;二,要识记一些典型的句子,以此来举一反三,起到事半功倍的效果。

【知识梳理】

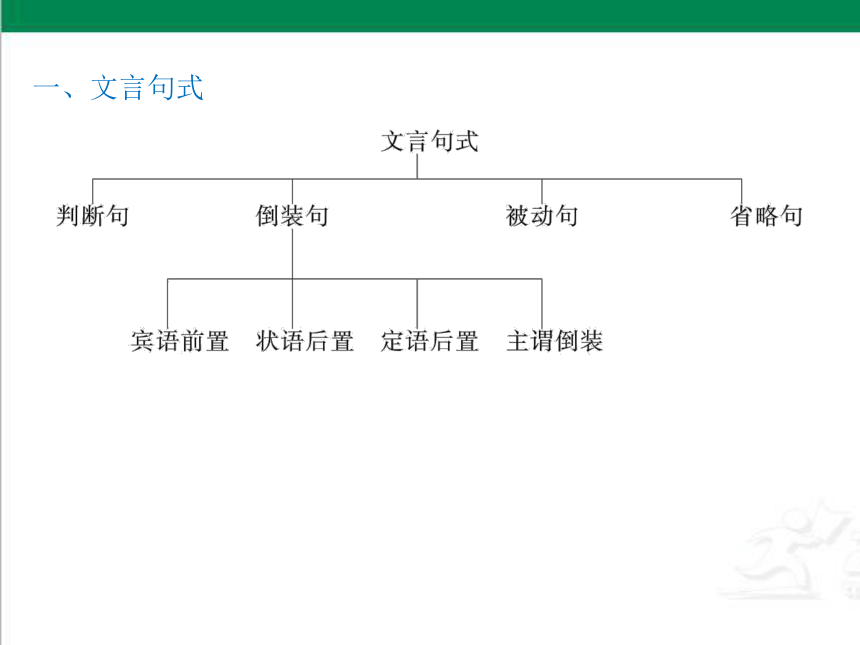

一、文言句式

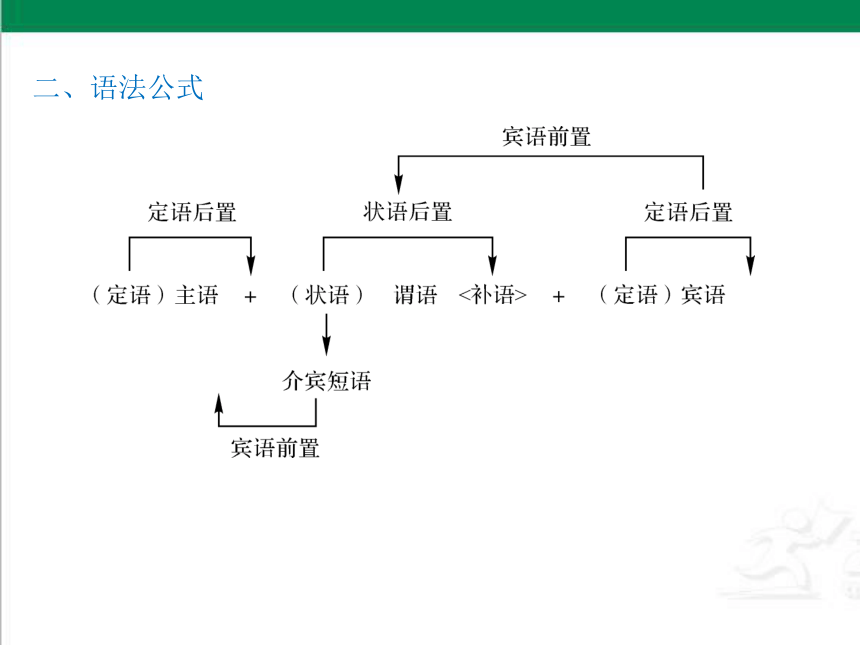

二、语法公式

三、倒装句

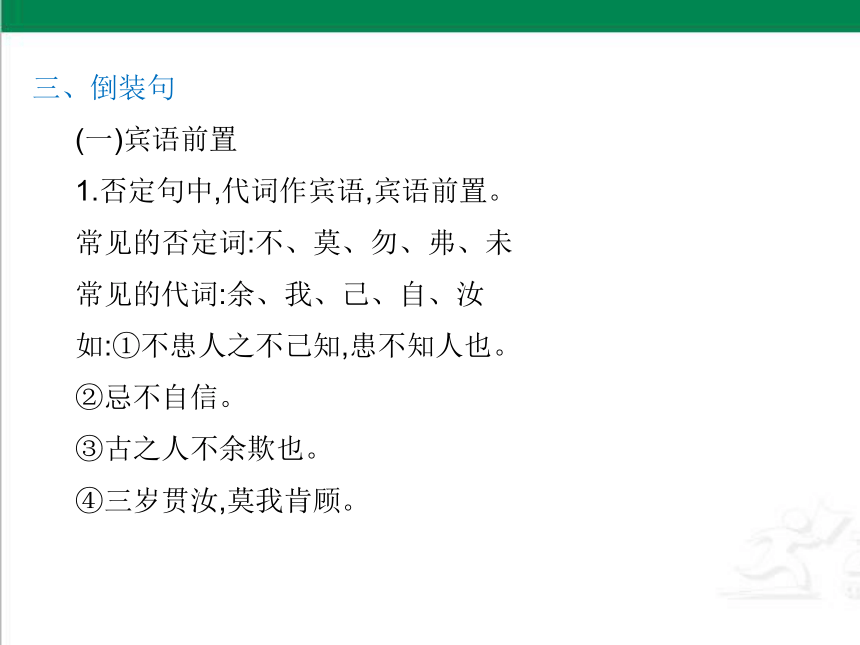

(一)宾语前置

1.否定句中,代词作宾语,宾语前置。

常见的否定词:不、莫、勿、弗、未

常见的代词:余、我、己、自、汝

如:①不患人之不己知,患不知人也。

②忌不自信。

③古之人不余欺也。

④三岁贯汝,莫我肯顾。

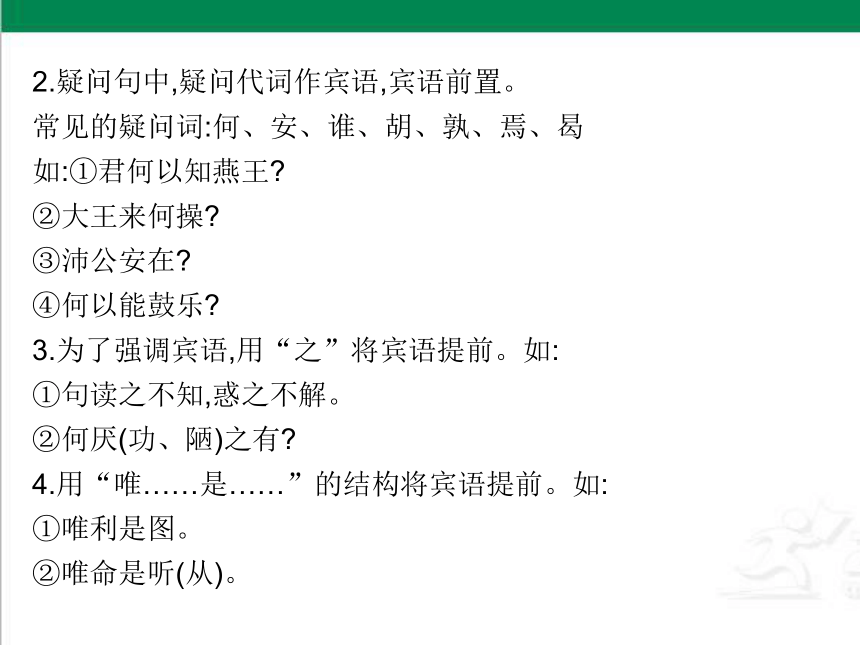

2.疑问句中,疑问代词作宾语,宾语前置。

常见的疑问词:何、安、谁、胡、孰、焉、曷

如:①君何以知燕王

②大王来何操

③沛公安在

④何以能鼓乐

3.为了强调宾语,用“之”将宾语提前。如:

①句读之不知,惑之不解。

②何厌(功、陋)之有

4.用“唯……是……”的结构将宾语提前。如:

①唯利是图。

②唯命是听(从)。

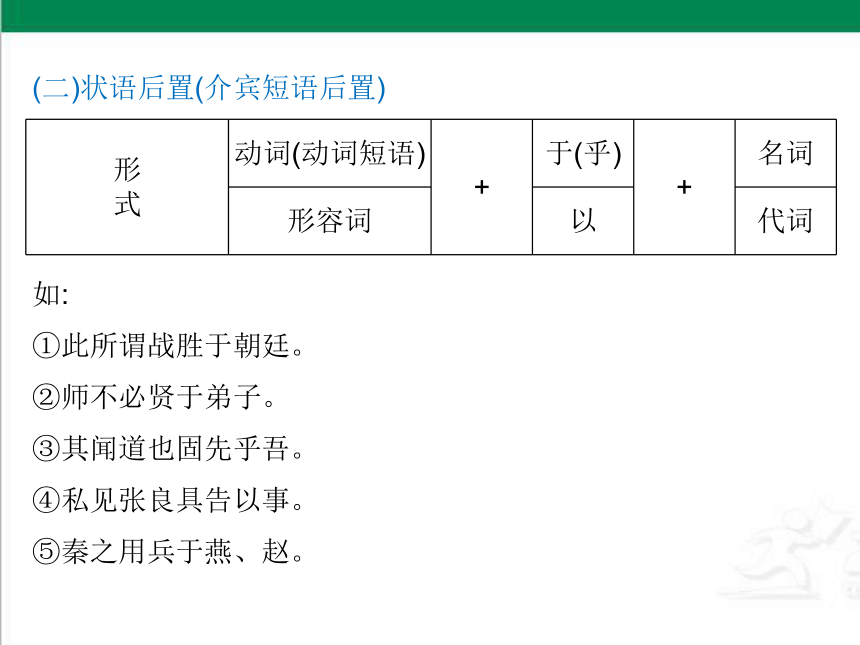

(二)状语后置(介宾短语后置)

如:

①此所谓战胜于朝廷。

②师不必贤于弟子。

③其闻道也固先乎吾。

④私见张良具告以事。

⑤秦之用兵于燕、赵。

形

式 动词(动词短语) + 于(乎) + 名词

形容词 以 代词

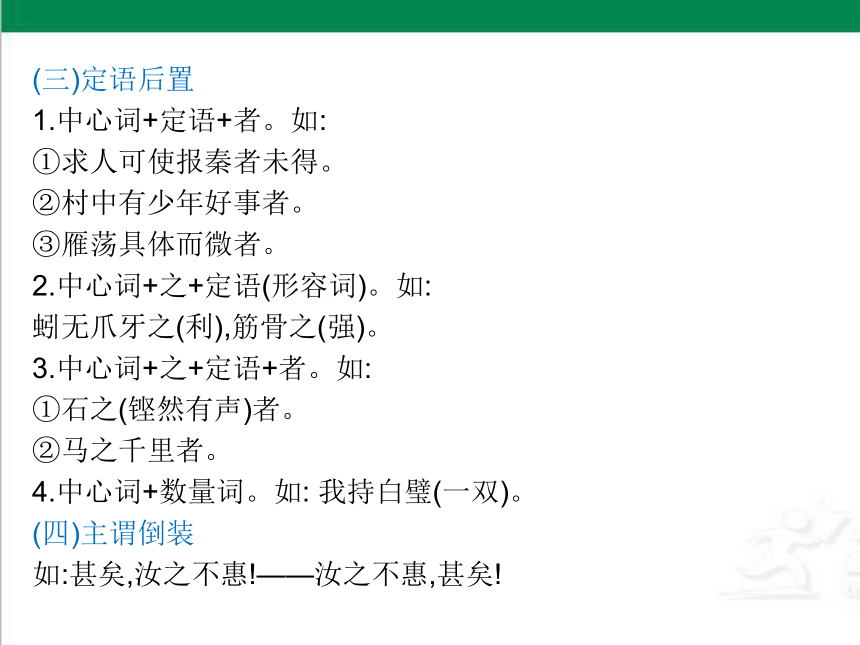

(三)定语后置

1.中心词+定语+者。如:

①求人可使报秦者未得。

②村中有少年好事者。

③雁荡具体而微者。

2.中心词+之+定语(形容词)。如:

蚓无爪牙之(利),筋骨之(强)。

3.中心词+之+定语+者。如:

①石之(铿然有声)者。

②马之千里者。

4.中心词+数量词。如: 我持白璧(一双)。

(四)主谓倒装

如:甚矣,汝之不惠!——汝之不惠,甚矣!

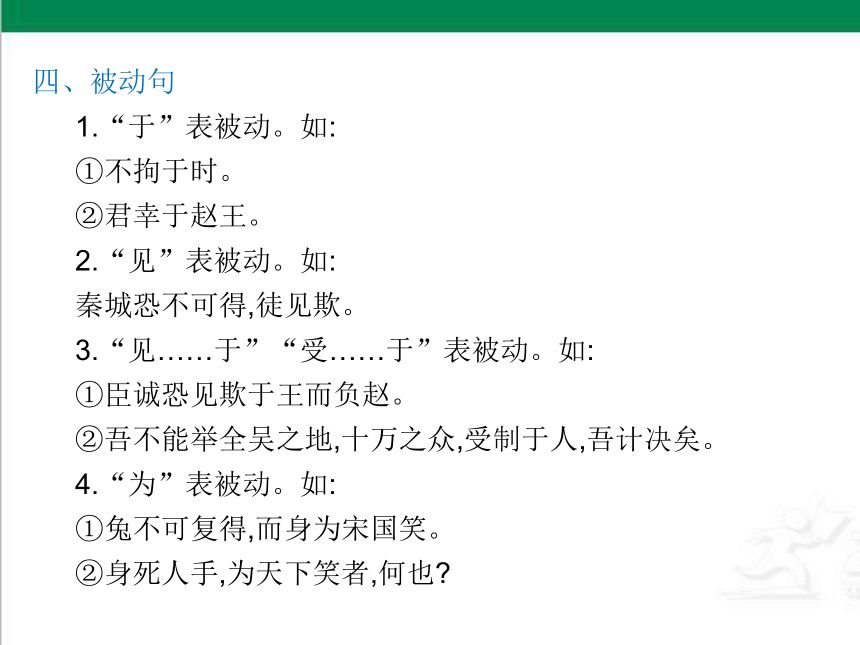

四、被动句

1.“于”表被动。如:

①不拘于时。

②君幸于赵王。

2.“见”表被动。如:

秦城恐不可得,徒见欺。

3.“见……于”“受……于”表被动。如:

①臣诚恐见欺于王而负赵。

②吾不能举全吴之地,十万之众,受制于人,吾计决矣。

4.“为”表被动。如:

①兔不可复得,而身为宋国笑。

②身死人手,为天下笑者,何也

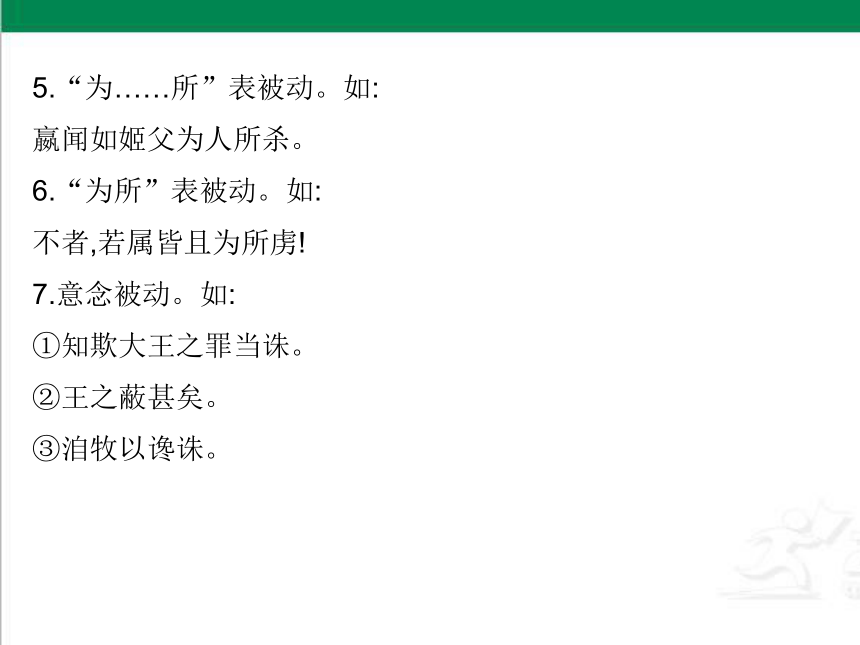

5.“为……所”表被动。如:

嬴闻如姬父为人所杀。

6.“为所”表被动。如:

不者,若属皆且为所虏!

7.意念被动。如:

①知欺大王之罪当诛。

②王之蔽甚矣。

③洎牧以谗诛。

五、判断句

1.“者……也”表判断。如:

师者,所以传道受业解惑也。

▲如果“者……也”是因果关系,则不是判断句。

所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。

2.“……,……也”。如:

我,子瑜友也。

3.“……者也”。如:

①沛公之参乘樊哙者也。

②非吾所谓传其道解其惑者也。

4.“……者,……”。如:

柳敬亭者,扬之泰州人。

5.用副词“乃、即、皆、必、则”等表判断。如:

①此则岳阳楼之大观也。

②环滁皆山也。

6.用动词“为”表判断。如:

人为刀俎,我为鱼肉。

六、省略句

句子中省略某词或某种成分的现象,在文言文中是很多的,最常见的有以下几种:

1.省略主语。如:

(孟子)曰:“独乐乐,与人乐乐,孰乐 ”(齐宣王)曰:“不若与人。” 《庄暴见孟子》

2.省略谓语或谓语动词。如:

及左公下厂狱,史朝夕(候于)狱门外。《左忠毅公逸事》

3.省略宾语。如:

权起更衣,肃追(之)于宇下。《赤壁之战》

4.省略介词后面的宾语。如:

①秦王不怿,为(之)一击缶。《廉颇蔺相如列传》

②竖子不足与(之)谋。《鸿门宴》

5.省略介词“于”。如:

今以钟磬置(于)水中。《石钟山记》

【例题1】 (2023年广东高职高考题)[原文见(一)通假字例题1]

对下列语句中相关文言现象的分析,不正确的一项是 ( )

A.“景公觞之”,“觞”是名词的意动用法。

B.“夫成周之乐,天子之乐也”,是判断句。

C.“以报平公”,“以”之后省略了宾语。

D.“其晏子之谓也”,是宾语前置句。

【答案】 A

【试题分析】 A项“觞”原义是酒器,此处名词活用为动词,指“进酒、劝饮、用酒招待”。本题中B项是一个判断句;C项是省略句,“以之报平公”,“以”后省略了宾语“之”;D项应该是“其谓晏子也”,是宾语前置句;这三项句式判断都是正确的。

【典例精析】

【例题2】 (2021年广东高职高考题)[原文见(二)一词多义例题3]

下列语句,属于宾语前置的一项是 ( )

A.愿先生卒教之

B.天道何亲

C.且君侯何不思昔者也

D.今日无之不为不足

【答案】 B

【试题分析】 “天道何亲”的正确语序是“天道亲何”,疑问句中代词作宾语,宾语前置。其他项均不是。

【例题3】 (2020年广东高职高考题)[原文见(四)词类活用题2]

对下列语句中相关文言现象的分析,不正确的一项是 ( )

A.“使人请于王”,是被动句。

B.“将军朝夕刍豢黍粱”,“刍豢黍粱”是名词活用作动词。

C.“子非吾子也”,是判断句。

D.“然后内之”,省略了主语“其母”。

【答案】 A

【试题分析】 于,在此表示动作的对象,不表被动。

【例题4】 (2019年广东高职高考题)[原文见(二)一词多义同类比较]

对下列语句的分析,不正确的一项是 ( )

A.“卒白于丞相”,是被动句。

B.“民赖以活者甚众”,是省略句。

C.“皇上于皇太后,母子也”,是判断句。

D.“众弗之从”,是宾语前置句。

【答案】 A

【试题分析】 本句的“于”表示动作的对象,不表示被动。

(2018年广东高职高考题)

陆续字智初,会稽吴人也。世为族姓。祖父闳,字子春,建武中为尚书令。美姿貌,喜著越布单衣,光武见而好之,自是常敕会稽郡献越布。

续幼孤,仕郡户曹史。时岁荒民饥,太守尹兴使续于都亭赋民粥①。续悉简阅其民,讯以名氏。事毕,兴问所食几何 续因口说六百余人,皆分别姓字,无有差谬。兴异之。刺史行部,见续,辟为别驾从事。以病去,还为郡门下掾。

【同类比较】

是时楚王英谋反,阴疏天下善士。及楚事觉,显宗得其录,有尹兴名,乃征兴诣廷尉狱。续与主簿梁宏、功曹史驷勋及掾史五百余人诣洛阳诏狱就考②,诸史不堪痛楚,死者大半。唯续、宏、勋掠考五毒,肌肉消烂,终无异辞。续母远至京师,觇候③消息,狱事特急,无缘与续相闻,母但作馈食,付门卒以进之。续虽见考苦毒,而辞色慷慨,未尝易容,唯对食悲泣,不能自胜。使者怪而问其故。续曰:“母来不得相见,故泣耳。”使者大怒,以为门卒通传意气,召将案之。续曰:“因食饷羹,识母所自调和,故知来耳。非人告也。”使者问:“何以知母所作乎 ”续曰:“母尝截肉未尝不方,断葱以寸为度,是以知之。”使者问诸谒舍,续母果来,于是阴嘉之,上书说续行状。帝即赦兴等事,还乡里,禁锢终身。续以老病卒。

(选自《后汉书》,有删减)

【注】 ①赋民粥:分发稠粥。②就考:接受拷问。③觇候:打探。

下列与“续虽见考苦毒”句式相同的一项是 ( )

A.以病去 B.及楚事觉

C.非人告也 D.是以知之

【答案】 B

【试题分析】 题干是“见+动词”的被动句,选项中只有B项是被动句,但此句没有介词或助动词等标志,需要从句意(楚王造反的事被发觉)上判断出来。

(一)

1.下列四个句子中,属于被动句的是 ( )

A.菊,花之隐逸者也。

B.士卒多为用者。

C.甚矣,汝之不惠。

D.遂率子孙荷担者三夫。

【对点训练】

【答案】B

【解析】A项是判断句;C项是谓语前置句;D项是定语后置句。只有B项是被动句(“为”表被动)。

2.下列四个句子都是判断句,但与其他三句不同的判断句是 ( )

A.嬴乃夷门抱关者也。(《信陵君窃符救赵》)

B.且将军大势可以拒操者,长江也。(《赤壁之战》)

C.屈原者,名平,楚之同姓也。(《屈原列传》)

D.蔺相如者,赵人也。(《廉颇蔺相如列传》)

【答案】A

【解析】A有“也”无“者”(里面的“者”不是表示判断句的“者”,而是代词“……的人”),“夷门抱关者”是“夷门抱关的人”;B、C、D都是既有“者”,又有“也”。所以,答案是A。

3.下列四个句子都是倒装句,但与其他三句不同的倒装句是 ( )

A.古之人不余欺也!(《石钟山记》)

B.何功之有哉 (《信陵君窃符救赵》)

C.自比于管仲、乐毅,时人莫之许也。(《隆中对》)

D.两岸青山相对出,孤帆一片日边来。(《望天门山》)

【答案】D

【解析】比较一下几个倒装句,A应该是“不欺余”,B应该是“有何功”,C应该是“莫许之”,都是动宾倒装。D应该是“一片孤帆”,是定语倒装句。D与其他三句不同,答案是D。

4.下列四个句子都是省略句,与例句相同的省略句是 ( )

例句:扶苏以数谏故,上使外将兵。(《陈涉世家》)

A.此人一一为具言所闻,皆叹惋。(《桃花源记》)

B.成妻纳钱案上,焚拜如前人。(《促织》)

C.旦日,客从外来,与坐谈,问之:“吾与徐公孰美 ”客曰:“徐公不若君之美也。”(《邹忌讽齐王纳谏》)

D.今杀相如,终不能得璧也,而绝秦赵之欢。不如因而厚遇之,使归赵。(《廉颇蔺相如列传》)

【答案】D

【解析】例句的“上使外将兵”是“上使扶苏外将兵”,省略了兼语;备选项中只有D是省略了兼语的,所以答案是D。A应该是“为之具言所闻”,省略了宾语;B应该是“成妻纳钱于案上”,省略了介词;C应该是“与之坐谈”,省略了宾语。A、B、C这三句都跟例句不一样。

5.下面八个句子分编为四组,全是倒装句的一项是 ( )

①曲罢曾教善才服,妆成每被秋娘妒。[《琵琶行(并序)》]

②乃诈称公子扶苏、项燕,从民欲也。袒右,称大楚。为坛而盟,祭以尉首。(《陈涉世家》)

③手指不可屈伸,弗之怠。(《送东阳马生序》)

④翩翩两骑来是谁 黄衣使者白衫儿。(《卖炭翁》)

⑤宋何罪之有 (《公输》)

⑥不知天上宫阙,今夕是何年。[《水调歌头》(明月几时有)]

⑦不用,则以纸帖之,每韵为一帖,木格贮之。(《活板》)

⑧故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。(《得道多助,失道寡助》)

A.②③⑤⑦ B.②③⑤⑧ C.③⑤⑦⑧ D.③④⑥⑦

【答案】B

【解析】②句中“祭以尉首”应该理解为“以尉首祭”;③句中“弗之怠”应该理解为“弗怠之”;⑤句中“宋何罪之有 ”应该理解为“宋有何罪 ”⑧句中“域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利”应该理解为“不以封疆之界域民,不以山溪之险固国,不以兵革之利威天下”。

(二)

判断下列各句是何种文言句式:

1.人马烧溺死者甚众。 ( )

2.古之人不余欺也。 ( )

3.其势弱于秦。 ( )

4.何功之有 ( )

5.马之千里者。 ( )

6.卿欲何言 ( )

7.唯才是举。 ( )

8.为国者无使为积威之所劫哉。 ( )

定语后置

宾语前置

状语后置

宾语前置

定语后置

宾语前置

宾语前置

被动句

9.蚓无爪牙之利,筋骨之强。 ( )

10.弗之怠。 ( )

11.句读之不知,惑之不解。 ( )

12.不者,若属皆且为所虏。 ( )

13.使不辱于诸侯。 ( )

14.洎牧以谗诛。 ( )

15.暴见于王。 ( )

16.身死人手,为天下笑者,何也 ( )

17.吾属今为之虏矣。 ( )

18.其势弱于秦。 ( )

定语后置

宾语前置

宾语前置

被动句

被动句

被动句

被动句

被动句

被动句

状语后置

19.具告以事。 ( )

20.人为刀俎,我为鱼肉。 ( )

21.城北徐公,齐国之美丽者也。 ( )

22.君何以知燕王。 ( )

23.居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君。 ( )

24.籍何以至此 ( )

25.沛公军于霸上。 ( )

26.石之铿然有声者,所在皆是也。 ( )

27.何以能鼓乐 ( )

28.村中少年好事者驯养一虫。 ( )

状语后置、省略句

判断句

判断句

宾语前置

定语后置

宾语前置

状语后置

定语后置

宾语前置

定语后置

29.亦雁荡具体而微者。 ( )

30.三岁贯汝,莫我肯顾(得)。 ( )

31.何陋之有 ( )

32.余是以记之。 ( )

33.歌以赠之。 ( )

34.甚矣,王之蔽。 ( )

35.先发制人,后发受制于人。 ( )

36.大王来何操 ( )

37.沛公安在 ( )

38.唯利是图。 ( )

39.求人可使报秦者。 ( )

40.甚矣,汝之不惠。 ( )

定语后置

宾语前置

宾语前置

宾语前置

宾语前置

被动句、主谓倒装

被动句

宾语前置

宾语前置

宾语前置

定语后置

主谓倒装

古代诗文阅读

第一章 文言文阅读

第三节 理解现代汉语不同的文言句式和用法

【考情分析】

回顾近几年的高职高考题,尽管2022年、2024年、2025年未对此考点单独设题,2023年则和词类活用一起出题,作为文言现象分析判断,而且文言句式隐含在翻译题中作为采分点进行考查是常见现象,因此,必须重视此考点的复习。

《广东省普通高等学校招收中等职业学校毕业生统一考试语文科考试说明》中,“古代诗文阅读题”的第三点要求就是:理解与现代汉语不同的文言句式和用法。

需要特别注意的是:2019年、2020年考查的是句式判断的分析,2021年主要考查宾语前置,2023年考查了判断句、省略句和倒装句,2024年、2025年在翻译题中考查了反问句、倒装句等。也就是说,考生在复习时,要掌握常见的文言句式。对应起《考试说明》中“与现代汉语不同”这一点来看,这几年的题目是完全符合《考试说明》要求的。

【考纲解读】

对于文言句式的把握:一,其依据还是现代汉语,要搞清各种文言句式的来龙去脉;二,要识记一些典型的句子,以此来举一反三,起到事半功倍的效果。

【知识梳理】

一、文言句式

二、语法公式

三、倒装句

(一)宾语前置

1.否定句中,代词作宾语,宾语前置。

常见的否定词:不、莫、勿、弗、未

常见的代词:余、我、己、自、汝

如:①不患人之不己知,患不知人也。

②忌不自信。

③古之人不余欺也。

④三岁贯汝,莫我肯顾。

2.疑问句中,疑问代词作宾语,宾语前置。

常见的疑问词:何、安、谁、胡、孰、焉、曷

如:①君何以知燕王

②大王来何操

③沛公安在

④何以能鼓乐

3.为了强调宾语,用“之”将宾语提前。如:

①句读之不知,惑之不解。

②何厌(功、陋)之有

4.用“唯……是……”的结构将宾语提前。如:

①唯利是图。

②唯命是听(从)。

(二)状语后置(介宾短语后置)

如:

①此所谓战胜于朝廷。

②师不必贤于弟子。

③其闻道也固先乎吾。

④私见张良具告以事。

⑤秦之用兵于燕、赵。

形

式 动词(动词短语) + 于(乎) + 名词

形容词 以 代词

(三)定语后置

1.中心词+定语+者。如:

①求人可使报秦者未得。

②村中有少年好事者。

③雁荡具体而微者。

2.中心词+之+定语(形容词)。如:

蚓无爪牙之(利),筋骨之(强)。

3.中心词+之+定语+者。如:

①石之(铿然有声)者。

②马之千里者。

4.中心词+数量词。如: 我持白璧(一双)。

(四)主谓倒装

如:甚矣,汝之不惠!——汝之不惠,甚矣!

四、被动句

1.“于”表被动。如:

①不拘于时。

②君幸于赵王。

2.“见”表被动。如:

秦城恐不可得,徒见欺。

3.“见……于”“受……于”表被动。如:

①臣诚恐见欺于王而负赵。

②吾不能举全吴之地,十万之众,受制于人,吾计决矣。

4.“为”表被动。如:

①兔不可复得,而身为宋国笑。

②身死人手,为天下笑者,何也

5.“为……所”表被动。如:

嬴闻如姬父为人所杀。

6.“为所”表被动。如:

不者,若属皆且为所虏!

7.意念被动。如:

①知欺大王之罪当诛。

②王之蔽甚矣。

③洎牧以谗诛。

五、判断句

1.“者……也”表判断。如:

师者,所以传道受业解惑也。

▲如果“者……也”是因果关系,则不是判断句。

所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。

2.“……,……也”。如:

我,子瑜友也。

3.“……者也”。如:

①沛公之参乘樊哙者也。

②非吾所谓传其道解其惑者也。

4.“……者,……”。如:

柳敬亭者,扬之泰州人。

5.用副词“乃、即、皆、必、则”等表判断。如:

①此则岳阳楼之大观也。

②环滁皆山也。

6.用动词“为”表判断。如:

人为刀俎,我为鱼肉。

六、省略句

句子中省略某词或某种成分的现象,在文言文中是很多的,最常见的有以下几种:

1.省略主语。如:

(孟子)曰:“独乐乐,与人乐乐,孰乐 ”(齐宣王)曰:“不若与人。” 《庄暴见孟子》

2.省略谓语或谓语动词。如:

及左公下厂狱,史朝夕(候于)狱门外。《左忠毅公逸事》

3.省略宾语。如:

权起更衣,肃追(之)于宇下。《赤壁之战》

4.省略介词后面的宾语。如:

①秦王不怿,为(之)一击缶。《廉颇蔺相如列传》

②竖子不足与(之)谋。《鸿门宴》

5.省略介词“于”。如:

今以钟磬置(于)水中。《石钟山记》

【例题1】 (2023年广东高职高考题)[原文见(一)通假字例题1]

对下列语句中相关文言现象的分析,不正确的一项是 ( )

A.“景公觞之”,“觞”是名词的意动用法。

B.“夫成周之乐,天子之乐也”,是判断句。

C.“以报平公”,“以”之后省略了宾语。

D.“其晏子之谓也”,是宾语前置句。

【答案】 A

【试题分析】 A项“觞”原义是酒器,此处名词活用为动词,指“进酒、劝饮、用酒招待”。本题中B项是一个判断句;C项是省略句,“以之报平公”,“以”后省略了宾语“之”;D项应该是“其谓晏子也”,是宾语前置句;这三项句式判断都是正确的。

【典例精析】

【例题2】 (2021年广东高职高考题)[原文见(二)一词多义例题3]

下列语句,属于宾语前置的一项是 ( )

A.愿先生卒教之

B.天道何亲

C.且君侯何不思昔者也

D.今日无之不为不足

【答案】 B

【试题分析】 “天道何亲”的正确语序是“天道亲何”,疑问句中代词作宾语,宾语前置。其他项均不是。

【例题3】 (2020年广东高职高考题)[原文见(四)词类活用题2]

对下列语句中相关文言现象的分析,不正确的一项是 ( )

A.“使人请于王”,是被动句。

B.“将军朝夕刍豢黍粱”,“刍豢黍粱”是名词活用作动词。

C.“子非吾子也”,是判断句。

D.“然后内之”,省略了主语“其母”。

【答案】 A

【试题分析】 于,在此表示动作的对象,不表被动。

【例题4】 (2019年广东高职高考题)[原文见(二)一词多义同类比较]

对下列语句的分析,不正确的一项是 ( )

A.“卒白于丞相”,是被动句。

B.“民赖以活者甚众”,是省略句。

C.“皇上于皇太后,母子也”,是判断句。

D.“众弗之从”,是宾语前置句。

【答案】 A

【试题分析】 本句的“于”表示动作的对象,不表示被动。

(2018年广东高职高考题)

陆续字智初,会稽吴人也。世为族姓。祖父闳,字子春,建武中为尚书令。美姿貌,喜著越布单衣,光武见而好之,自是常敕会稽郡献越布。

续幼孤,仕郡户曹史。时岁荒民饥,太守尹兴使续于都亭赋民粥①。续悉简阅其民,讯以名氏。事毕,兴问所食几何 续因口说六百余人,皆分别姓字,无有差谬。兴异之。刺史行部,见续,辟为别驾从事。以病去,还为郡门下掾。

【同类比较】

是时楚王英谋反,阴疏天下善士。及楚事觉,显宗得其录,有尹兴名,乃征兴诣廷尉狱。续与主簿梁宏、功曹史驷勋及掾史五百余人诣洛阳诏狱就考②,诸史不堪痛楚,死者大半。唯续、宏、勋掠考五毒,肌肉消烂,终无异辞。续母远至京师,觇候③消息,狱事特急,无缘与续相闻,母但作馈食,付门卒以进之。续虽见考苦毒,而辞色慷慨,未尝易容,唯对食悲泣,不能自胜。使者怪而问其故。续曰:“母来不得相见,故泣耳。”使者大怒,以为门卒通传意气,召将案之。续曰:“因食饷羹,识母所自调和,故知来耳。非人告也。”使者问:“何以知母所作乎 ”续曰:“母尝截肉未尝不方,断葱以寸为度,是以知之。”使者问诸谒舍,续母果来,于是阴嘉之,上书说续行状。帝即赦兴等事,还乡里,禁锢终身。续以老病卒。

(选自《后汉书》,有删减)

【注】 ①赋民粥:分发稠粥。②就考:接受拷问。③觇候:打探。

下列与“续虽见考苦毒”句式相同的一项是 ( )

A.以病去 B.及楚事觉

C.非人告也 D.是以知之

【答案】 B

【试题分析】 题干是“见+动词”的被动句,选项中只有B项是被动句,但此句没有介词或助动词等标志,需要从句意(楚王造反的事被发觉)上判断出来。

(一)

1.下列四个句子中,属于被动句的是 ( )

A.菊,花之隐逸者也。

B.士卒多为用者。

C.甚矣,汝之不惠。

D.遂率子孙荷担者三夫。

【对点训练】

【答案】B

【解析】A项是判断句;C项是谓语前置句;D项是定语后置句。只有B项是被动句(“为”表被动)。

2.下列四个句子都是判断句,但与其他三句不同的判断句是 ( )

A.嬴乃夷门抱关者也。(《信陵君窃符救赵》)

B.且将军大势可以拒操者,长江也。(《赤壁之战》)

C.屈原者,名平,楚之同姓也。(《屈原列传》)

D.蔺相如者,赵人也。(《廉颇蔺相如列传》)

【答案】A

【解析】A有“也”无“者”(里面的“者”不是表示判断句的“者”,而是代词“……的人”),“夷门抱关者”是“夷门抱关的人”;B、C、D都是既有“者”,又有“也”。所以,答案是A。

3.下列四个句子都是倒装句,但与其他三句不同的倒装句是 ( )

A.古之人不余欺也!(《石钟山记》)

B.何功之有哉 (《信陵君窃符救赵》)

C.自比于管仲、乐毅,时人莫之许也。(《隆中对》)

D.两岸青山相对出,孤帆一片日边来。(《望天门山》)

【答案】D

【解析】比较一下几个倒装句,A应该是“不欺余”,B应该是“有何功”,C应该是“莫许之”,都是动宾倒装。D应该是“一片孤帆”,是定语倒装句。D与其他三句不同,答案是D。

4.下列四个句子都是省略句,与例句相同的省略句是 ( )

例句:扶苏以数谏故,上使外将兵。(《陈涉世家》)

A.此人一一为具言所闻,皆叹惋。(《桃花源记》)

B.成妻纳钱案上,焚拜如前人。(《促织》)

C.旦日,客从外来,与坐谈,问之:“吾与徐公孰美 ”客曰:“徐公不若君之美也。”(《邹忌讽齐王纳谏》)

D.今杀相如,终不能得璧也,而绝秦赵之欢。不如因而厚遇之,使归赵。(《廉颇蔺相如列传》)

【答案】D

【解析】例句的“上使外将兵”是“上使扶苏外将兵”,省略了兼语;备选项中只有D是省略了兼语的,所以答案是D。A应该是“为之具言所闻”,省略了宾语;B应该是“成妻纳钱于案上”,省略了介词;C应该是“与之坐谈”,省略了宾语。A、B、C这三句都跟例句不一样。

5.下面八个句子分编为四组,全是倒装句的一项是 ( )

①曲罢曾教善才服,妆成每被秋娘妒。[《琵琶行(并序)》]

②乃诈称公子扶苏、项燕,从民欲也。袒右,称大楚。为坛而盟,祭以尉首。(《陈涉世家》)

③手指不可屈伸,弗之怠。(《送东阳马生序》)

④翩翩两骑来是谁 黄衣使者白衫儿。(《卖炭翁》)

⑤宋何罪之有 (《公输》)

⑥不知天上宫阙,今夕是何年。[《水调歌头》(明月几时有)]

⑦不用,则以纸帖之,每韵为一帖,木格贮之。(《活板》)

⑧故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。(《得道多助,失道寡助》)

A.②③⑤⑦ B.②③⑤⑧ C.③⑤⑦⑧ D.③④⑥⑦

【答案】B

【解析】②句中“祭以尉首”应该理解为“以尉首祭”;③句中“弗之怠”应该理解为“弗怠之”;⑤句中“宋何罪之有 ”应该理解为“宋有何罪 ”⑧句中“域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利”应该理解为“不以封疆之界域民,不以山溪之险固国,不以兵革之利威天下”。

(二)

判断下列各句是何种文言句式:

1.人马烧溺死者甚众。 ( )

2.古之人不余欺也。 ( )

3.其势弱于秦。 ( )

4.何功之有 ( )

5.马之千里者。 ( )

6.卿欲何言 ( )

7.唯才是举。 ( )

8.为国者无使为积威之所劫哉。 ( )

定语后置

宾语前置

状语后置

宾语前置

定语后置

宾语前置

宾语前置

被动句

9.蚓无爪牙之利,筋骨之强。 ( )

10.弗之怠。 ( )

11.句读之不知,惑之不解。 ( )

12.不者,若属皆且为所虏。 ( )

13.使不辱于诸侯。 ( )

14.洎牧以谗诛。 ( )

15.暴见于王。 ( )

16.身死人手,为天下笑者,何也 ( )

17.吾属今为之虏矣。 ( )

18.其势弱于秦。 ( )

定语后置

宾语前置

宾语前置

被动句

被动句

被动句

被动句

被动句

被动句

状语后置

19.具告以事。 ( )

20.人为刀俎,我为鱼肉。 ( )

21.城北徐公,齐国之美丽者也。 ( )

22.君何以知燕王。 ( )

23.居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君。 ( )

24.籍何以至此 ( )

25.沛公军于霸上。 ( )

26.石之铿然有声者,所在皆是也。 ( )

27.何以能鼓乐 ( )

28.村中少年好事者驯养一虫。 ( )

状语后置、省略句

判断句

判断句

宾语前置

定语后置

宾语前置

状语后置

定语后置

宾语前置

定语后置

29.亦雁荡具体而微者。 ( )

30.三岁贯汝,莫我肯顾(得)。 ( )

31.何陋之有 ( )

32.余是以记之。 ( )

33.歌以赠之。 ( )

34.甚矣,王之蔽。 ( )

35.先发制人,后发受制于人。 ( )

36.大王来何操 ( )

37.沛公安在 ( )

38.唯利是图。 ( )

39.求人可使报秦者。 ( )

40.甚矣,汝之不惠。 ( )

定语后置

宾语前置

宾语前置

宾语前置

宾语前置

被动句、主谓倒装

被动句

宾语前置

宾语前置

宾语前置

定语后置

主谓倒装

同课章节目录