第6课 戊戌变法【教学设计】-【教学评一体化】大单元整体教学

文档属性

| 名称 | 第6课 戊戌变法【教学设计】-【教学评一体化】大单元整体教学 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 4.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-04 12:34:47 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

《第6课 戊戌变法 》教学设计

从维新呐喊到制度突围

—— 救亡图存路上的理想与顿挫

设计意图 《第6课 戊戌变法》的教学设计,旨在通过多维度的教学安排,实现多重教学价值。本课教学设计旨在紧密围绕“近代中国的救亡图存运动”这一大单元主题,搭建起与洋务运动、辛亥革命的纵向联系,帮助学生构建完整的近代中国救亡图存运动脉络。通过引导学生深入探究戊戌变法,让他们清晰认识到这是近代中国在制度层面进行变革的重要尝试,理解其在近代化进程中的承上启下作用。同时,以核心素养目标为导向,将唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释和家国情怀的培养融入教学各环节,使学生在掌握知识的同时,提升历史学科素养,感悟维新志士的爱国精神与改革勇气,树立正确的历史观和价值观。通过分目副标题细化知识脉络,导入与总结首尾呼应单元主题,反思聚焦素养目标达成度,体现新课标"教-学-评"一致性。

课程标准 了解戊戌变法的主要史事,认识变法的意义和局限性。

素养目标 1.唯物史观:认识经济基础与上层建筑的矛盾推动变法;分析维新派主张与封建势力的矛盾本质; 2.时空观念:定位1895-1898年变法的国内外背景,绘制1895-1898年维新活动时间轴,标注公车上书、强学会成立、《时务报》创刊等关键节点; 3.史料实证:通过《明定国是诏》等史料分析变法内容(教学重点) 4.历史解释:多角度理解变法失败的原因及影响(教学难点) 5.家国情怀:感悟维新志士的爱国精神与改革勇气。

大单元教学定位 大单元主题:近代中国的救亡图存运动(与洋务运动、辛亥革命构成纵向关联) 教材分析:本课是部编版八年级上册第二单元"近代化的早期探索与民族危机"的关键一课,承上(洋务运动)启下(辛亥革命),体现制度层面变革的尝试。

教材分析 本课是部编版八年级上册第二单元 “早期现代化的初步探索和民族危机加剧” 的关键一课。从单元内部逻辑来看,它上承洋务运动,洋务运动主要是在技术层面学习西方,而戊戌变法则深入到制度层面,是对近代化探索的进一步推进;下启辛亥革命,为辛亥革命的爆发在思想、社会等方面奠定了一定基础,体现了制度层面变革的延续性和发展性。 教材内容围绕戊戌变法的背景、经过、内容、结果及影响展开。背景部分与 1895-1898年的国内外形势紧密相关,甲午中日战争的失败极大刺激了中国社会,列强瓜分中国的狂潮使民族危机空前严重,这是变法发生的重要外部因素;同时,中国民族资本主义的初步发展,为变法提供了一定的经济基础和阶级基础。教材选取《明定国是诏》等史料,有助于学生直观了解变法内容,进而分析变法的进步性和局限性。对于变法失败的原因及影响,教材从不同角度进行了阐述,为学生进行历史解释提供了丰富素材。

学情分析 已有知识:八年级学生已掌握洋务运动"中体西用"的特点 学习难点:对"君主立宪"概念的理解、对改革复杂性的认识 兴趣点:康有为"公车上书"的故事性情节、谭嗣同牺牲的戏剧性

针对性教学策略 1.强化制度变革认知策略:将洋务运动的技术变革内容与戊戌变法的制度变革措施进行对比教学。可通过表格形式,从变革层面、具体举措、目标等方面罗列两者的异同,让学生直观感受戊戌变法在近代化探索中向制度层面深入的特点。例如,洋务运动以“自强”“求富”为口号,主要兴办军事和民用工业;戊戌变法则提出设议院、改革官制等,体现制度变革尝试。 2.突出承上启下关联策略:设计“近代化探索脉络梳理”活动,让学生以时间为轴,梳理洋务运动、戊戌变法、辛亥革命的主要事件和变革重点,分析三者之间的联系。引导学生认识到,洋务运动为戊戌变法奠定了一定的物质和思想基础,戊戌变法的失败又为辛亥革命的爆发提供了经验教训,帮助学生理解本课在单元中的承上启下作用。 3.深化制度变革理解策略:围绕戊戌变法中制度变革的具体内容,如裁撤冗官、允许官民上书言事等,组织学生进行角色扮演。让学生分别扮演维新派、守旧派和普通民众,就这些制度变革措施展开辩论,在模拟情境中体会制度变革面临的阻力和意义,加深对制度层面变革尝试的理解。 4.结合史料聚焦制度变革策略:精选与制度变革相关的史料,如《明定国是诏》中关于政治制度改革的内容、维新派关于君主立宪的论述等,引导学生分析史料,提取关键信息,探讨这些制度变革措施的进步性和局限性。同时,结合守旧派对这些制度变革的反对言论,让学生理解制度变革的艰难。 5.联系现实感悟制度变革策略:在教学中适当引入现代社会制度改革的案例,与戊戌变法的制度变革进行对比,让学生认识到制度变革是一个复杂且长期的过程,需要勇气、智慧和适宜的社会环境。从而更好地感悟戊戌变法中维新志士推动制度变革的不易,以及其对后世的启示。

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 【导入新课】PPT:情境创设:展示谭嗣同狱中题壁诗"我自横刀向天笑"与慈禧太后训政谕旨的对比史料。慈禧太后训政谕旨朕躬自冲龄践阼,仰蒙慈禧端佑康颐昭豫庄诚寿恭钦献崇熙皇太后,垂帘听政,钜细躬亲,十余年来,朕日在慈闱,仰承教育,德业日新,允宜亲裁大政,以慰天下臣民之望。乃自四月以来,朕即感违和,至今犹未痊愈,医药罔效,委顿日增,国事至重,实非朕躬所能支持。再三吁恳慈恩训政,仰蒙俯如所请。……朕惟念宗社至重,皇太后训政,实出于不得已之苦衷。朕自当恪遵慈训,以仰副皇太后保邦致治之盛心。内外臣工,亦当共体时艰,殚忠竭虑,以冀上副朝廷勤求治理之意。朕实有厚望焉。将此通谕中外知之。钦此。谭嗣同:“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”。思考:为什么一场得到皇帝支持的改革会在103天后失败? 研读史料,思考问题 制造认知冲突,激发探究欲望。

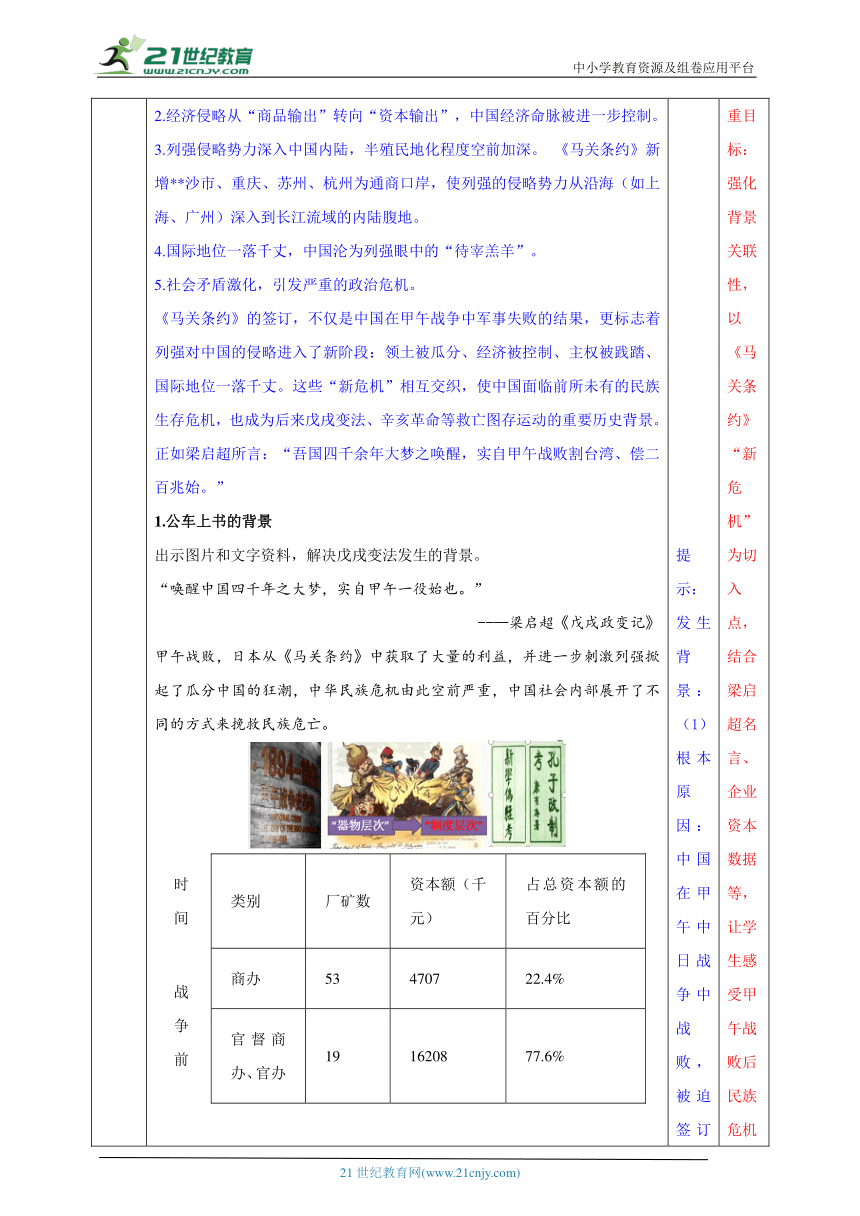

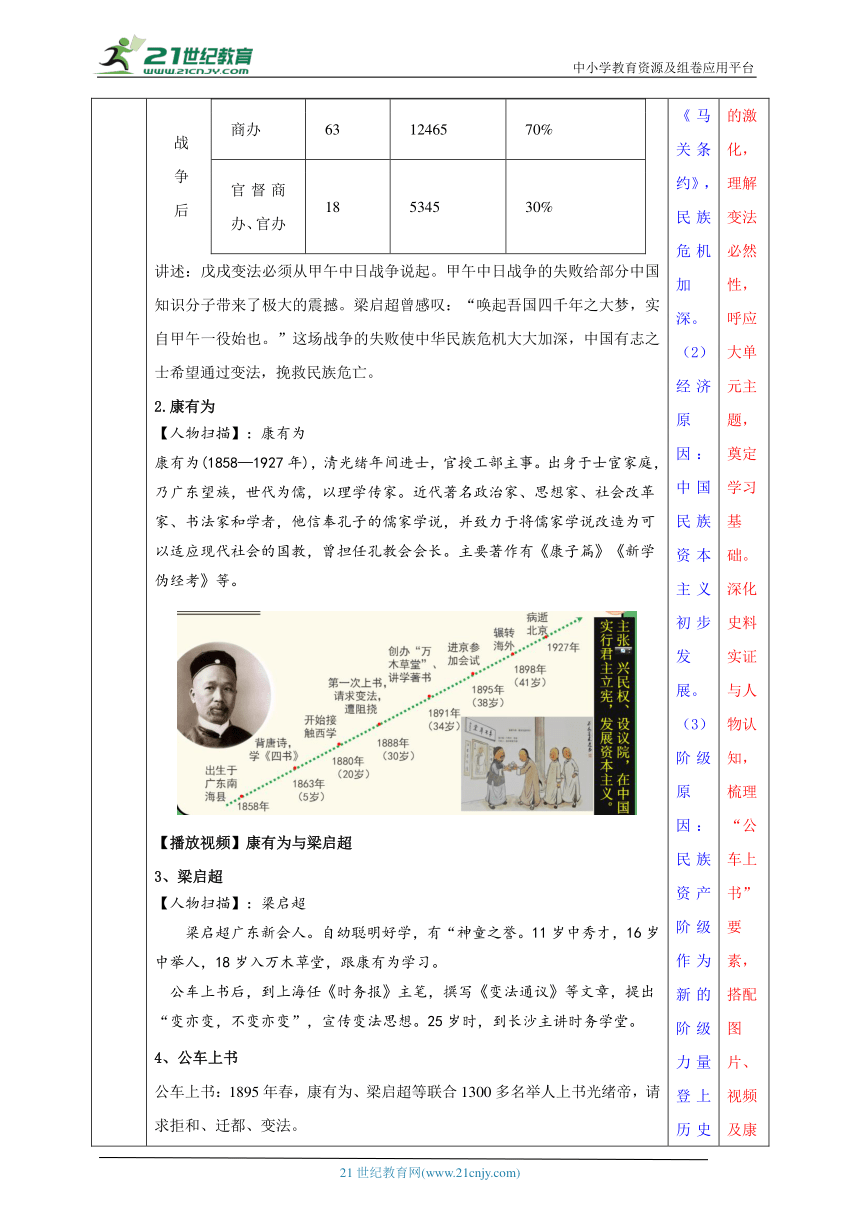

问题探究(一) 任务1、变法的呐喊——民族危机下的觉醒 问题链导学: Q1. 甲午战败后,《马关条约》给中国带来什么新危机?提示:甲午战争中国战败后,1895年签订的《马关条约》是近代中国史上最屈辱的条约之一。它不仅是对中国主权的空前践踏,更引发了一系列前所未有的新危机,将中国推向半殖民地半封建社会的深渊。这些新危机主要体现在以下几个方面: 1.首次将中国的重要战略要地(如台湾、辽东)割让给列强,领土主权的进一步瓦解,刺激列强瓜分中国的野心。2.经济侵略从“商品输出”转向“资本输出”,中国经济命脉被进一步控制。 3.列强侵略势力深入中国内陆,半殖民地化程度空前加深。 《马关条约》新增**沙市、重庆、苏州、杭州为通商口岸,使列强的侵略势力从沿海(如上海、广州)深入到长江流域的内陆腹地。4.国际地位一落千丈,中国沦为列强眼中的“待宰羔羊”。5.社会矛盾激化,引发严重的政治危机。《马关条约》的签订,不仅是中国在甲午战争中军事失败的结果,更标志着列强对中国的侵略进入了新阶段:领土被瓜分、经济被控制、主权被践踏、国际地位一落千丈。这些“新危机”相互交织,使中国面临前所未有的民族生存危机,也成为后来戊戌变法、辛亥革命等救亡图存运动的重要历史背景。正如梁启超所言:“吾国四千余年大梦之唤醒,实自甲午战败割台湾、偿二百兆始。”1.公车上书的背景出示图片和文字资料,解决戊戌变法发生的背景。“唤醒中国四千年之大梦,实自甲午一役始也。”--—梁启超《戊戌政变记》甲午战败,日本从《马关条约》中获取了大量的利益,并进一步刺激列强掀起了瓜分中国的狂潮,中华民族危机由此空前严重,中国社会内部展开了不同的方式来挽救民族危亡。时间类别厂矿数资本额(千元)占总资本额的百分比战争前商办53470722.4%官督商办、官办191620877.6%战争后商办631246570%官督商办、官办18534530%讲述:戊戌变法必须从甲午中日战争说起。甲午中日战争的失败给部分中国知识分子带来了极大的震撼。梁启超曾感叹:“唤起吾国四千年之大梦,实自甲午一役始也。”这场战争的失败使中华民族危机大大加深,中国有志之士希望通过变法,挽救民族危亡。2.康有为【人物扫描】:康有为康有为(1858—1927年),清光绪年间进士,官授工部主事。出身于士宦家庭,乃广东望族,世代为儒,以理学传家。近代著名政治家、思想家、社会改革家、书法家和学者,他信奉孔子的儒家学说,并致力于将儒家学说改造为可以适应现代社会的国教,曾担任孔教会会长。主要著作有《康子篇》《新学伪经考》等。【播放视频】康有为与梁启超3、梁启超【人物扫描】:梁启超梁启超广东新会人。自幼聪明好学,有“神童之誉。11岁中秀才,16岁中举人,18岁入万木草堂,跟康有为学习。 公车上书后,到上海任《时务报》主笔,撰写《变法通议》等文章,提出“变亦变,不变亦变”,宣传变法思想。25岁时,到长沙主讲时务学堂。 4、公车上书公车上书:1895年春,康有为、梁启超等联合1300多名举人上书光绪帝,请求拒和、迁都、变法。材料一:“甲午后,在不到两个月的日子里,在京城,翰林院、总理衙门、国子监、内阁、吏部官员皆有大规模的联名上书;举人们的单独上书也达到了31次,…… —茅海建《戊戌变法史事考二集》材料二:当时任刑部候补主事的张元济说:因为朝鲜事件,中国和日本开战,结果我们被日本打败,大家从睡梦中醒来,觉得不能不改革了。 ----邢超《戊戌变法真相》思考:康有为的思想主张是什么?【播放视频】学法指导:立足史料实证,梳理公车上书的史实及影响。①时间:②背景:③领导人:④核心内容:⑤在位皇帝:⑥意义:材料:1895年春,乙未科进士正在北京考完会试,等待发榜。《马关条约》内割让台湾及辽东,赔款二万万两的突然消息传至,在北京应试的举人群情激愤。台籍举人更是痛哭流涕。4月22日,康有为、梁启超写成一万八千字的“上今上皇帝书”,十八省举人响应,一千二百多人连署。5月2日,由康、梁二人带领,十八省举人与数千市民集“都察院”门前请代奏。这一事件就是“公车上书”。名词释义:公车上书“公车上书”意即“举子上书” 。汉朝时,政府都是用公车接送应试的举子,后来就把参加科举考试的举子叫作“公车”。由于这次上书是康有为组织参加科举考试的各省举子所为,因此历史上就称为“公车上书”。这次上书并没有上达光绪帝,却轰动京、沪,拉开了变法维新运动的序幕。教师总结,公车上书提到拒和、迁都、练兵、变法,揭开了维新变法的序幕,资产阶级维新派开始登上历史舞台。Q2. 比较 “公车上书” 与洋务派奏折,主张的本质不同?“公车上书”(1895年,康有为、梁启超等举子发起)与洋务派奏折(19世纪60-90年代,曾国藩、李鸿章等提出)虽均为应对民族危机的改革主张,但本质区别在于改革的“深度”与“目标”,具体如下:维度公车上书(维新派)洋务派奏折改革核心变革政治制度,建立君主立宪制学习西方技术,维护封建专制制度具体主张拒和(反对签订《马关条约》)、迁都(暂避日军锋芒)、变法(核心);

变法内容包括:设议院、开国会、定宪法,允许民间参政;改革科举、发展工商业、编练新军等。“自强”(办军工企业,如江南制造总局)、“求富”(办民用企业,如轮船招商局);

主张“中体西用”:以儒家伦理、封建皇权为“体”,西方技术为“用”,拒绝触动政治制度。目标本质通过制度变革实现“制度救国”,使中国从封建专制国家转变为近代资本主义国家,摆脱半殖民地地位。通过技术革新实现“器物救国”,维护清朝封建统治,仅希望在封建框架内实现“富国强兵”,避免王朝覆灭。对“西学”的态度全面学习西方(包括政治制度、思想文化),认为“西强中弱”的根源是制度落后。仅学习西方技术,排斥西方政治制度与思想,认为中国“伦理纲常”(如三纲五常)优于西方,落后仅在“器物”。提示:本质区别总结:洋务派是“补漏式改革”—— 在不触动封建专制制度的前提下,通过技术模仿维持旧有统治秩序,属于“量变”;而“公车上书”是“根本性变革”——主张打破封建专制,建立近代民主政治制度,属于“质变”。前者是“维护旧体系”,后者是“重建新体系”,反映了中国近代改革从“器物层面”向“制度层面”的深化。 提示:发生背景:(1)根本原因:中国在甲午中日战争中战败,被迫签订《马关条约》,民族危机加深。(2)经济原因:中国民族资本主义初步发展。(3)阶级原因:民族资产阶级作为新的阶级力量登上历史舞台。(4)思想原因:西方近代思想传入、资产阶级维新思想产生并发展。 本环节围绕主题,借问题链与多元素材达成三重目标: 强化背景关联性,以《马关条约》“新危机” 为切入点,结合梁启超名言、企业资本数据等,让学生感受甲午战败后民族危机的激化,理解变法必然性,呼应大单元主题,奠定学习基础。 深化史料实证与人物认知,梳理 “公车上书” 要素,搭配图片、视频及康梁人物扫描,引导学生用史料还原历史,感受维新志士热情,融入相关素养。 突出历史逻辑与本质理解,对比 “公车上书” 与洋务派奏折,揭示差异,助学生明确近代化探索从 “器物” 到 “制度” 的深化逻辑,呼应本课定位,培养相关素养,构建递进式认知体系。

问题探究(二) 任务2、变法的蓝图——制度变革的尝试 【自主学习】“公车上书”失败后,康、梁二人又进行了哪些运动?学生回答后教师:PPT展示1、组织学会1895年11月,康有为、梁启超联合朝中大臣在北京组织强学会,定期集会演讲。强学会成为清末维新派的政治团体,入会者众多。不久,康有为又组织上海强学会,与北京强学会相呼应。强学会之后,各地也纷纷组织会社。维新运动期间各地重要学会名称地点强学会北京上海强学会上海南学会长沙农学会广州兴儒会瑞安励学斋西安蜀学会成都2、创办报刊介绍《国闻报》、《时务报》【教学过渡】:在所办报刊中影响最大的报刊是上海的《时务报》和天津的《国闻报》。教师讲述:《时务报》是当时维新派最重要的、影响最大的机关报。1896年在上海创刊,由梁启超主笔,1898年8月8日停刊。梁启超在《时务报》上发表《变法通议》强调“法者,天下之公器也;变者,天下之公理也”“变亦变,不变亦变”。3、翻译著作【人物扫描】:严复严复,福建侯官人。早年就读于福州船政学堂。1877年被选赴英国学习海军。留学期间,广泛涉猎西方各种政治学术理论。两年后回国,长期从事教育事业。甲午战争期间,在天津《直报》上发表《原强》《救亡决论》等政论文章,号召救亡图存。同时致力于翻译事业,所译《天演论》宣传“物竞天择”“适者生存” 的生物进化理论,在当时思想界产生了重大影响。教师讲解:严复等主持《国闻报》,以“通中外之故”为目的,号召变法图强。成为北方最具有影响的报纸。同时严复还致力于翻译事业,所译《天演论》宣传“物竞天择,适者生存。……世道必进后胜于今。”的生物进化理论,在当时的思想界产生了重大影响。展示材料:材料一:“法者,天下之公器也;变者,天下之公理也。”“变亦变,不变亦变。”——梁启超《变法通议》材料二:以“通上下之情”“通中外之故”为目的,号召变法图强。——《国闻报》【小组讨论】上述材料主要宣传了什么观点,产生了什么影响?学生讨论后:(观点)主要宣传了变法图强的观点。(影响)使维新变法思想得到广泛传播,极大地推动了维新变法运动的发展,为百日维新奠定了思想基础。【重点突破】维新派与洋务派思想主张的异同点?“中国文武制度,事事远出西人之上,独火器万不能及。 ……中国欲自强,则莫如学习外国利器…… ” ——李鸿章西方胜过中国的地方,不仅在器械,而且在制度。中国只有实行变法维新,在能“自强保种”。提示:相同:都主张向西方学习,引进先进的科学技术以实现富国强兵;都主张创办新式的学堂以培养人才。不同:1. 洋务派主张“中学为体,西学为用”,根本上是为了维护封建政治制度和思想文化代表着地主阶级的利益;2. 维新派则主张学习西方的政治制度,改革教育制度,鼓励发展民族工商业,代表着资产阶级的利益;3. 两者的根本分歧在于:是否要学习西方的政治制度。 提示:公车上书失败后,维新人士在各地组织学会,创办报刊,宣传变法。其中影响最大的是上海的《时务报》和天津的《国闻报》。维新人士在各地组织的学会有很多,北京强学会是维新派的重要政治团体。 本环节通过自主学习与小组讨论,依托学会、报刊、译著等史实,展现维新派的制度变革努力。对比维新派与洋务派主张,明确制度变革核心,深化对近代化探索升级的理解,为 “百日维新” 铺垫,落实史料实证与历史解释素养。

问题探究(三) 任务3、变法的悲歌——改革为何夭折? 1897年德国强占胶州湾,帝国主义瓜分中国之危机迫在眉睫。说说图文中的光绪帝处境如何?提示:外:列强瓜分;内:光绪帝没有实权,慈禧太后操纵着清廷大权。你认为光绪帝急需解决哪些问题?提示:1.帝国主义瓜分狂潮下的大清岌岌可危的国运;2.挣脱慈禧太后的权力束缚,夺取实权。此时的光绪帝做出怎样的选择?提示:光绪帝表示“不甘作亡国之君”,决心变法。【教学过渡】:正是在甲午中日战争失败带来的情感冲击与理性思考的交织下,康有为等维新派代表认识到中国已经到了不得不变的关口:学则强,不学少学则弱。中国资产阶级的改革呼之欲出。1.戊戌变法的高潮(1)概况【播放视频】1898年6月11日,光绪帝颁布“明定国是”诏书,变法正式开始。阅读教材第32页文字,以表格形式归纳百日维新的主要内容。内容影响政治经济文化军事教师讲解:戊戌变法想要学习西方,兴民权,发展资本主义,得到爱国知识分子的拥护和支持。但它触犯了封建顽固势力的利益,遭到以慈禧太后为首的掌有实权的顽固派的阻挠和破坏。内容影响政治裁撤冗官冗员,允许官民上书言事有利于精简吏治,使官民参与政治的积极性提高经济鼓励私人兴办工矿企业,发展农、工、商业有利于中国民族资本主义的发展改革财政,编制国家预算有利于国家财政的制度化建设文化废除八股,改试策论,开办新式学堂有利于思想的解放及西方思想的传入军事裁减绿营,训练新式军队有利于提高军队的战斗力和军事素质(2)变法的目的与性质①通过上面的分析,请同学们思考一下,戊戌变法的目的、性质是什么?(学生试着分析,教师订正:(1)目的:变法图强、救亡图存;(2)性质:是一场资产阶级改良运动。)②变法触动了哪些人的利益?材料一:全国的读书人都觉得前功尽弃。他们费了多少心血,想从之乎也者里面升官发财。一旦废八股,他们绝望了,难怪他们要骂康有为为洋奴汉奸。 ――蒋廷黻著《中国近代史》材料二:戊戌政变,首在裁官。京师闲散衙门被裁者,不下十余处,连带关系因之失职、失业者,将及万人。 ——陈變龙《梦蕉亭杂记》材料三:命八旗人下,如愿出京谋生计者,任其自由。于是满族诸人大哗,谣谤起。 ——黄鸿寺《清史纪事本末》教师总结:这次变法的内容总体可以概括为“除旧”、“布新”两个方面。推动了清政府的自我革新,有利于资产阶级的发展和思想文化的传播。【教学过渡】:变法内容由于触及守旧势力的封建传统和切身利益,引起顽固派对变法的惊恐和敌视。加之光绪皇帝改革心切,在变法的103天里接连发布了一百多道诏令,几乎每天一条。最多者,一天颁发了11条维新谕旨。但光绪皇帝本身并没有掌握实权,这导致改革政令如一纸空文。而出面阻挡历史车轮的,正是掌握实权的慈禧太后。1898年9月18日夜,得知消息的维新派谭嗣同秘访袁世凯,希望得到袁世凯的支持,但是狡诈无情、老谋深算的袁世凯却向荣禄告密。2.戊戌政变【播放视频】教师讲述:新政明显是要用西方资本主义国家的政治、经济、文化制度模式,改变中国传统的封建制度,这会使得原来掌权的以太后为首的顽固派失去权力。1898年9月21日,慈禧太后发动政变,先将光绪帝囚禁于中南海的瀛台,重新“训政”,废除变法诏令,继而大肆搜捕维新人士。因为这次政变也是发生在戊戌年,因此历史上称之为“戊戌政变”。光绪帝被囚禁在中南海瀛台涵远楼,康有为、梁启超逃亡国外,“戊戌六君子”(谭嗣同、刘光第、林旭、杨锐、杨深秀、康广仁)英勇就义。【学史崇德】戊戌政变时,谭嗣同拒绝出走,他说:“各国变法无不从流血而成,今中国未闻有因变法而流血者,此国之所以不昌也。有之请自嗣同始!”谭嗣同等人被捕后,被押往菜市口行刑。他正气凛然地喊道:“有心杀贼,无力回天。死得其所,快哉快哉!”随后倒在屠刀之下。谭嗣同矢志为变法献身的精神,激励更多后来者继续探索救国之路。材料中的“贼”指的是什么?为什么无力回天?材料表达了谭嗣同怎样的感情?提示:贼:反对变法的顽固派。无力回天:变法得不到支持,最终失败。感情:为天下百姓赴汤蹈火,在所不惜;为自己信仰而死,死得其所,表达了他不畏牺牲的伟大爱国情感。戊戌政变后,面对着清政府的通缉,康有为、梁启超选择了逃走,继续进行为维新变法呼喊,而谭嗣同却选择慷慨就义,这样两种不同的方式,请思考:你赞同谁的做法?请说出你的理由。师:谭嗣同完全有机会出逃,但他选择为变法赴死,希望通过自己的牺牲来唤醒民众的觉醒。学习以谭嗣同为代表的维新人士为民族大业不惜牺牲生命的爱国主义精神。【教学过渡】:戊戌变法虽然失败了,但在思想文化方面产生了广泛而持久的影响。请同学们思考:戊戌变法失败的原因有哪些?3.戊戌变法失败的原因与教训材料一:变法遭到守旧势力的强烈抵制和反对,各省督抚大多持观望态度。材料二:变法形势危急时,维新派势单力薄,只好把希望寄托在袁世凯的身上,结果被袁世凯出卖。材料三:慈禧太后把光绪帝囚禁后,他无奈的感慨:“朕虽有改革之心,却毫无实权,朕就是一个傀儡呀!”材料四:戊戌变法的阶级基础是知识分子和民族资产阶级,当变法曲终人散之时,广大的人民群众对此很漠然,好多人不知道具体的情况。根据材料,回答出戊戌变法失败的原因有哪些?什么教训?多维探究:戊戌变法失败的深层原因 权力维度:光绪帝没有实权的证据(军机处档案) 社会维度:地方督抚为何消极应对?(张之洞《劝学篇》节选) 国际视角:列强对变法的态度(英国外交档案摘录) 提示:一、权力维度:光绪帝“虚君”本质的实证 —— 基于军机处档案的分析军机处作为清代中枢权力核心,其档案清晰记录了光绪帝与慈禧的权力边界,印证了“光绪无实权”的致命缺陷:人事权受制于慈禧军机处《光绪朝朱批奏折》显示,1898年6月至9月,光绪帝先后发布184道变法诏令,涉及裁撤冗官、任用维新派等,但关键人事任免需“请懿旨(慈禧旨意)”。例如:光绪帝拟提拔谭嗣同、刘光第等为军机章京(参与决策),军机处档案记载“奏请太后圣裁,三日后朱批‘暂准’,然实权仍掌于刚毅、荣禄之手”;9月4日,光绪帝罢免礼部六堂官(顽固派),次日慈禧即迫使光绪任命荣禄为直隶总督,掌控京畿兵权,军机处拟旨完全按慈禧意图行文。军政实权被慈禧牢牢把控军机处《随手登记档》(记录每日奏折流转)显示,光绪帝发布的军事改革诏令(如编练新军、整顿海防)需“抄送颐和园(慈禧居所)备案”,而荣禄、袁世凯等军政要员的奏折多“径呈太后”,绕过光绪。例如,9月16日光绪召见袁世凯时,袁世凯的谢恩折在军机处登记为“先呈太后,后转皇上”,可见光绪对军队的指挥权被架空。结论:军机处档案印证了“光绪帝仅为象征性君主”——变法依赖的权力核心本身缺乏实权,诏令的推行完全受制于慈禧掌控的旧官僚体系。二、社会维度:地方督抚的“消极应对”—— 以张之洞《劝学篇》为透视地方督抚是变法诏令落地的关键力量,但多数督抚对变法持“阳奉阴违”态度,张之洞《劝学篇》(1898 年刊行)的立场颇具代表性:督抚对变法“激进性”的抵触《劝学篇 变法》称:“法者,所以适变也,不可尽变…… 伦纪者,道之经也,不可变也”,明确反对维新派 “废科举、改官制”的激进主张。地方督抚多为科举出身或洋务派,变法裁撤冗官(如詹事府、通政司)直接冲击地方官僚网络,例如:光绪帝令各省“裁汰绿营、编练新军”,湖广总督张之洞拖延数月,复奏称“绿营裁撤易致兵变,宜缓图”;湖南巡抚陈宝箴虽支持变法,但对“民权”“议院”等主张亦表反对,其奏折称“民智未开,议院难行”,反映督抚对制度变革的保守心态。中央与地方的权力博弈督抚权力源于“军政财一体”的地方势力(如曾国藩、李鸿章留下的湘淮系遗产),维新派主张“中央集权”(如设制度局统筹全国),触动地方利益。张之洞在《劝学篇 省刑》中强调 “地方利权不可轻夺”,实质是维护督抚对地方财政、军事的掌控。多数督抚选择 “观望”:既不公开反对(避免触怒光绪),也不积极推行(避免得罪慈禧与自身利益受损)。结论:地方督抚的消极应对,使变法诏令在省级层面“悬空”,形成“中央激进改革 — 地方消极抵制”的断裂,暴露了改良运动缺乏社会基础的弱点。三、国际视角:列强“观望而非支持”的态度 ——基于英国外交档案的解读英国作为在华利益最大的列强,其外交档案(如《英国外交部档案 FO17/1620》)记录了对变法的态度演变:初期“有限同情的本质1898年7月,英国驻华公使窦纳乐在给伦敦的报告中称:“光绪的改革若成功,或可稳定中国秩序,利于贸易”,但强调 “需以不触动列强既得利益为前提”。列强支持的是“有利于扩大通商、维持现有条约体系”的改革,而非维新派“制度革新、收回利权”的目标(如康有为提出 “废除领事裁判权”,直接触动列强利益)。后期“转向观望”的关键9 月,当维新派与顽固派矛盾激化时,窦纳乐的报告转为谨慎:“光绪缺乏实权,慈禧与荣禄掌控大局,支持光绪风险过高”。英国外交部回复:“不介入中国内争,优先与掌权者(慈禧)保持合作”。其他列强态度类似:日本虽同情维新派(如伊藤博文访华与康有为会面),但未提供实质支持(担心得罪俄国);俄国明确支持慈禧,认为“稳定的保守政权更利于维护东北利益”。结论:列强的“利益优先”原则决定了其不会为变法冒险 ——他们需要的是“可控的改革”而非“颠覆性变革”,当变法面临权力危机时,列强的“中立”实质是对顽固派的默许,使维新派失去了潜在的外部支撑。总结:多重困境的叠加戊戌变法的失败,是权力结构(光绪“虚君”与慈禧专权的冲突)、社会基础(地方督抚与士绅阶层的保守)、国际环境(列强“利益至上”的观望)共同作用的结果。它暴露了“自上而下的改良”在专制体系、利益固化、外部压迫下的脆弱性 —— 既缺乏突破权力枷锁的力量,又未动员底层社会,最终在多重困境中走向覆灭。4.变法影响(深思影响)阅读材料,小组合作,思考维新变法的影响。材料:百日维新期间,清政府决定创办京师大学堂。它以“广育人才,讲求时务”为宗旨,准备设立天学、地学、道学、政学、文学、武学、农学、工学、商学、医学十科。变法失败后,京师大学堂得以保留下来,并附设有中小学,不过规模非常有限,学生总数仅200余人。1900年八国联军占领北京期间停办。1902年复校,增设预备科及速成科等。1903年增设进士馆、译学馆、医学实业馆。1905年又设政法、文学、格致、工科四科。到1910年已设有经、法、文、格致、农、工、商七科,毕业生分别授予贡生、举人、进士等头街。辛亥革命后改为北京大学。过渡:回望戊戌变法,虽然以失败告终但是他对中国产生的影响却不是戊戌政变可以清除干净的。师:戊戌变法给中国带来了那些影响 学生回答后教师总结:(在学生回答的基础上引导学生进行归纳)戊戌变法是一次自上而下的改良运动,冲击了旧制度,为日后的变革奠定了思想和社会基础。(进步性)在民族危机加剧的时刻,维新派以变法图强为目标,激发了中国人的爱国思想和民族意识。(爱国性)戊戌变法在思想文化方面产生了广泛而持久的影响,起了思想启蒙的作用,促进了民族意识的觉醒。(启蒙性)【知识拓展】京师大学堂,维新时期的遗产百日维新期间,清政府为广育人才,讲求时务,决定创办京师大学堂。变法失败后,京师大学堂得以保留下来,不过规模非常有限,学生总数仅200余人。八国联军占领北京期间,京师大学堂停办,1902年复校,增 设预备科及速成科等,速成科又分为仕学馆和师范馆,后增设进士馆、译学馆、医学实业馆。1905年,清政府宣布废除科举制度。同年,京师大学堂设政法、文学、格致、工科四科,到1910年已设有经、法、文、格致、农、工、商七科,毕业生分别授予贡生、举人、进士等头衔。辛亥革命后,京师大学堂改名为北京大学,原师范馆发展为北京师范大学。京师大学堂,是北京大学在清末1898年至1911年间的曾用名。作为戊戌变法的“新政”之一,学校创办于1898年7月3日,是中国近代第一所国立大学 ,其成立标志着中国近代国立高等教育的开端。1912年5月4日,京师大学堂更名为北京大学 。 提示:目的:变法图强、救亡图存;性质:戊戌变法是资产阶级维新派发动和领导的一场资产阶级性质的改良运动。学生回答:旧读书人、旧官僚、八旗兵。失败。提示:谭嗣同希望通过牺牲自己来唤醒民众,推动日后中国改革的进行。这体现了他对国家、民族的热爱和期望,体现了他赤诚无瑕的变法精神和至真至纯的爱国情怀!原因:(1)维新派缺乏经验,操之过急,难以实现。(2)依靠的是无实权的皇帝。(3)顽固派力量强大,维新派力量小,且无群众基础。(4)袁世凯出卖等。教训:在半殖民地半封建社会的中国,资产阶级改良道路行不通。提示:启蒙思想、冲击封建制度、打击旧官僚.... 本环节聚焦变法兴衰,通过多层设计达成教学目标: 以德国强占胶州湾等情境切入,结合光绪帝处境分析,助学生理解变法紧迫性,呼应 “救亡图存” 大单元主题。 通过表格归纳百日维新内容,结合材料分析变法触动的利益群体,引导学生认识改革阻力,培养史料实证能力。 借戊戌政变视频、谭嗣同事迹及 “出逃与就义” 讨论,渗透家国情怀,让学生感悟维新志士的牺牲精神。 从权力、社会、国际多维度探究失败原因,结合军机处档案等史料,帮助学生构建全面认知,理解改良运动的局限性,呼应本课 “制度变革尝试” 定位,培养历史解释与唯物史观素养。 拓展京师大学堂遗产,凸显变法在教育与思想上的深远影响,完善学生对变法意义的理解。

课堂小结 戊戌变法——制度维新103天 ↑ ↓民族危机→变法蓝图←守旧势力 │ │ └─近代化探索的进阶┘

课堂练习 1.(2025·山东临沂·三模)某中学历史社团的同学们在排练课本剧,下面是他们的剧本(部分)。剧本中的台词符合史实的是( )A.小王B.小李 C.小张D.小孙【答案】B2.(2025八年级上·全国·专题练习)史料记载:“1898年,光绪帝颁布《定国是诏》,决定‘创设京师大学堂,为各行省之倡’。”京师大学堂的创办与哪一历史事件直接相关?( )A.洋务运动B.戊戌变法C.辛亥革命 D.新文化运动【答案】B3.(24-25八年级下·北京朝阳·期末)甲午中日战争的失败,使中国民族危机进一步加深。康有为等具有资产阶级思想观点的知识分子开始了挽救民族危亡的探索。以下符合这一探索的是( )A.有田同耕B.自强求富C.变法维新 D.扶清灭洋【答案】C4.(2025八年级上·全国·专题练习)据学者研究:“京师大学堂‘培养了一批近代人才,为中国近代文化、科学的发展奠定了基础’。”这表明其历史地位是?( )A.中国近代第一所新式学堂 B.中国近代高等教育的起点C.中国近代军事教育的开端 D.中国近代职业教育的起源【答案】B5.仿写《少年中国说》段落,融入当代强国元素(如“少年智则5G兴”)示例:少年强国赋红日初升,其道大光;北斗凌空,寰宇通联。少年智则5G兴,少年创则AI明;少年强则蛟龙潜,少年勇则天问翔。量子纠缠,探微观之玄妙;超算破壁,解寰球之方程。高铁纵横,缩千里为咫尺;绿电奔流,赋山河以新章。天眼巡空,望星河之浩渺;东风列阵,卫疆土以金汤。美哉!我数字少年,代码织梦,云端展翅;壮哉!我创新中国,万物智联,星海启航! 检测课堂教学效果。

课后反思 1. 成功点:通过辩论活动深化对改革阻力的理解 2. 改进点:需补充地方视角(如湖南新政案例)

附1:板书设计

戊戌变法(1898)

↗ ↖

甲午战败(刺激) 慈禧政变(镇压)

|____________|

制度探索:政治(军机处)→经济(实业)→文教(京师大学堂)

历史启示:改革需社会基础+策略得当+权力保障

教

学

设

计

元

单

大

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

《第6课 戊戌变法 》教学设计

从维新呐喊到制度突围

—— 救亡图存路上的理想与顿挫

设计意图 《第6课 戊戌变法》的教学设计,旨在通过多维度的教学安排,实现多重教学价值。本课教学设计旨在紧密围绕“近代中国的救亡图存运动”这一大单元主题,搭建起与洋务运动、辛亥革命的纵向联系,帮助学生构建完整的近代中国救亡图存运动脉络。通过引导学生深入探究戊戌变法,让他们清晰认识到这是近代中国在制度层面进行变革的重要尝试,理解其在近代化进程中的承上启下作用。同时,以核心素养目标为导向,将唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释和家国情怀的培养融入教学各环节,使学生在掌握知识的同时,提升历史学科素养,感悟维新志士的爱国精神与改革勇气,树立正确的历史观和价值观。通过分目副标题细化知识脉络,导入与总结首尾呼应单元主题,反思聚焦素养目标达成度,体现新课标"教-学-评"一致性。

课程标准 了解戊戌变法的主要史事,认识变法的意义和局限性。

素养目标 1.唯物史观:认识经济基础与上层建筑的矛盾推动变法;分析维新派主张与封建势力的矛盾本质; 2.时空观念:定位1895-1898年变法的国内外背景,绘制1895-1898年维新活动时间轴,标注公车上书、强学会成立、《时务报》创刊等关键节点; 3.史料实证:通过《明定国是诏》等史料分析变法内容(教学重点) 4.历史解释:多角度理解变法失败的原因及影响(教学难点) 5.家国情怀:感悟维新志士的爱国精神与改革勇气。

大单元教学定位 大单元主题:近代中国的救亡图存运动(与洋务运动、辛亥革命构成纵向关联) 教材分析:本课是部编版八年级上册第二单元"近代化的早期探索与民族危机"的关键一课,承上(洋务运动)启下(辛亥革命),体现制度层面变革的尝试。

教材分析 本课是部编版八年级上册第二单元 “早期现代化的初步探索和民族危机加剧” 的关键一课。从单元内部逻辑来看,它上承洋务运动,洋务运动主要是在技术层面学习西方,而戊戌变法则深入到制度层面,是对近代化探索的进一步推进;下启辛亥革命,为辛亥革命的爆发在思想、社会等方面奠定了一定基础,体现了制度层面变革的延续性和发展性。 教材内容围绕戊戌变法的背景、经过、内容、结果及影响展开。背景部分与 1895-1898年的国内外形势紧密相关,甲午中日战争的失败极大刺激了中国社会,列强瓜分中国的狂潮使民族危机空前严重,这是变法发生的重要外部因素;同时,中国民族资本主义的初步发展,为变法提供了一定的经济基础和阶级基础。教材选取《明定国是诏》等史料,有助于学生直观了解变法内容,进而分析变法的进步性和局限性。对于变法失败的原因及影响,教材从不同角度进行了阐述,为学生进行历史解释提供了丰富素材。

学情分析 已有知识:八年级学生已掌握洋务运动"中体西用"的特点 学习难点:对"君主立宪"概念的理解、对改革复杂性的认识 兴趣点:康有为"公车上书"的故事性情节、谭嗣同牺牲的戏剧性

针对性教学策略 1.强化制度变革认知策略:将洋务运动的技术变革内容与戊戌变法的制度变革措施进行对比教学。可通过表格形式,从变革层面、具体举措、目标等方面罗列两者的异同,让学生直观感受戊戌变法在近代化探索中向制度层面深入的特点。例如,洋务运动以“自强”“求富”为口号,主要兴办军事和民用工业;戊戌变法则提出设议院、改革官制等,体现制度变革尝试。 2.突出承上启下关联策略:设计“近代化探索脉络梳理”活动,让学生以时间为轴,梳理洋务运动、戊戌变法、辛亥革命的主要事件和变革重点,分析三者之间的联系。引导学生认识到,洋务运动为戊戌变法奠定了一定的物质和思想基础,戊戌变法的失败又为辛亥革命的爆发提供了经验教训,帮助学生理解本课在单元中的承上启下作用。 3.深化制度变革理解策略:围绕戊戌变法中制度变革的具体内容,如裁撤冗官、允许官民上书言事等,组织学生进行角色扮演。让学生分别扮演维新派、守旧派和普通民众,就这些制度变革措施展开辩论,在模拟情境中体会制度变革面临的阻力和意义,加深对制度层面变革尝试的理解。 4.结合史料聚焦制度变革策略:精选与制度变革相关的史料,如《明定国是诏》中关于政治制度改革的内容、维新派关于君主立宪的论述等,引导学生分析史料,提取关键信息,探讨这些制度变革措施的进步性和局限性。同时,结合守旧派对这些制度变革的反对言论,让学生理解制度变革的艰难。 5.联系现实感悟制度变革策略:在教学中适当引入现代社会制度改革的案例,与戊戌变法的制度变革进行对比,让学生认识到制度变革是一个复杂且长期的过程,需要勇气、智慧和适宜的社会环境。从而更好地感悟戊戌变法中维新志士推动制度变革的不易,以及其对后世的启示。

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 【导入新课】PPT:情境创设:展示谭嗣同狱中题壁诗"我自横刀向天笑"与慈禧太后训政谕旨的对比史料。慈禧太后训政谕旨朕躬自冲龄践阼,仰蒙慈禧端佑康颐昭豫庄诚寿恭钦献崇熙皇太后,垂帘听政,钜细躬亲,十余年来,朕日在慈闱,仰承教育,德业日新,允宜亲裁大政,以慰天下臣民之望。乃自四月以来,朕即感违和,至今犹未痊愈,医药罔效,委顿日增,国事至重,实非朕躬所能支持。再三吁恳慈恩训政,仰蒙俯如所请。……朕惟念宗社至重,皇太后训政,实出于不得已之苦衷。朕自当恪遵慈训,以仰副皇太后保邦致治之盛心。内外臣工,亦当共体时艰,殚忠竭虑,以冀上副朝廷勤求治理之意。朕实有厚望焉。将此通谕中外知之。钦此。谭嗣同:“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”。思考:为什么一场得到皇帝支持的改革会在103天后失败? 研读史料,思考问题 制造认知冲突,激发探究欲望。

问题探究(一) 任务1、变法的呐喊——民族危机下的觉醒 问题链导学: Q1. 甲午战败后,《马关条约》给中国带来什么新危机?提示:甲午战争中国战败后,1895年签订的《马关条约》是近代中国史上最屈辱的条约之一。它不仅是对中国主权的空前践踏,更引发了一系列前所未有的新危机,将中国推向半殖民地半封建社会的深渊。这些新危机主要体现在以下几个方面: 1.首次将中国的重要战略要地(如台湾、辽东)割让给列强,领土主权的进一步瓦解,刺激列强瓜分中国的野心。2.经济侵略从“商品输出”转向“资本输出”,中国经济命脉被进一步控制。 3.列强侵略势力深入中国内陆,半殖民地化程度空前加深。 《马关条约》新增**沙市、重庆、苏州、杭州为通商口岸,使列强的侵略势力从沿海(如上海、广州)深入到长江流域的内陆腹地。4.国际地位一落千丈,中国沦为列强眼中的“待宰羔羊”。5.社会矛盾激化,引发严重的政治危机。《马关条约》的签订,不仅是中国在甲午战争中军事失败的结果,更标志着列强对中国的侵略进入了新阶段:领土被瓜分、经济被控制、主权被践踏、国际地位一落千丈。这些“新危机”相互交织,使中国面临前所未有的民族生存危机,也成为后来戊戌变法、辛亥革命等救亡图存运动的重要历史背景。正如梁启超所言:“吾国四千余年大梦之唤醒,实自甲午战败割台湾、偿二百兆始。”1.公车上书的背景出示图片和文字资料,解决戊戌变法发生的背景。“唤醒中国四千年之大梦,实自甲午一役始也。”--—梁启超《戊戌政变记》甲午战败,日本从《马关条约》中获取了大量的利益,并进一步刺激列强掀起了瓜分中国的狂潮,中华民族危机由此空前严重,中国社会内部展开了不同的方式来挽救民族危亡。时间类别厂矿数资本额(千元)占总资本额的百分比战争前商办53470722.4%官督商办、官办191620877.6%战争后商办631246570%官督商办、官办18534530%讲述:戊戌变法必须从甲午中日战争说起。甲午中日战争的失败给部分中国知识分子带来了极大的震撼。梁启超曾感叹:“唤起吾国四千年之大梦,实自甲午一役始也。”这场战争的失败使中华民族危机大大加深,中国有志之士希望通过变法,挽救民族危亡。2.康有为【人物扫描】:康有为康有为(1858—1927年),清光绪年间进士,官授工部主事。出身于士宦家庭,乃广东望族,世代为儒,以理学传家。近代著名政治家、思想家、社会改革家、书法家和学者,他信奉孔子的儒家学说,并致力于将儒家学说改造为可以适应现代社会的国教,曾担任孔教会会长。主要著作有《康子篇》《新学伪经考》等。【播放视频】康有为与梁启超3、梁启超【人物扫描】:梁启超梁启超广东新会人。自幼聪明好学,有“神童之誉。11岁中秀才,16岁中举人,18岁入万木草堂,跟康有为学习。 公车上书后,到上海任《时务报》主笔,撰写《变法通议》等文章,提出“变亦变,不变亦变”,宣传变法思想。25岁时,到长沙主讲时务学堂。 4、公车上书公车上书:1895年春,康有为、梁启超等联合1300多名举人上书光绪帝,请求拒和、迁都、变法。材料一:“甲午后,在不到两个月的日子里,在京城,翰林院、总理衙门、国子监、内阁、吏部官员皆有大规模的联名上书;举人们的单独上书也达到了31次,…… —茅海建《戊戌变法史事考二集》材料二:当时任刑部候补主事的张元济说:因为朝鲜事件,中国和日本开战,结果我们被日本打败,大家从睡梦中醒来,觉得不能不改革了。 ----邢超《戊戌变法真相》思考:康有为的思想主张是什么?【播放视频】学法指导:立足史料实证,梳理公车上书的史实及影响。①时间:②背景:③领导人:④核心内容:⑤在位皇帝:⑥意义:材料:1895年春,乙未科进士正在北京考完会试,等待发榜。《马关条约》内割让台湾及辽东,赔款二万万两的突然消息传至,在北京应试的举人群情激愤。台籍举人更是痛哭流涕。4月22日,康有为、梁启超写成一万八千字的“上今上皇帝书”,十八省举人响应,一千二百多人连署。5月2日,由康、梁二人带领,十八省举人与数千市民集“都察院”门前请代奏。这一事件就是“公车上书”。名词释义:公车上书“公车上书”意即“举子上书” 。汉朝时,政府都是用公车接送应试的举子,后来就把参加科举考试的举子叫作“公车”。由于这次上书是康有为组织参加科举考试的各省举子所为,因此历史上就称为“公车上书”。这次上书并没有上达光绪帝,却轰动京、沪,拉开了变法维新运动的序幕。教师总结,公车上书提到拒和、迁都、练兵、变法,揭开了维新变法的序幕,资产阶级维新派开始登上历史舞台。Q2. 比较 “公车上书” 与洋务派奏折,主张的本质不同?“公车上书”(1895年,康有为、梁启超等举子发起)与洋务派奏折(19世纪60-90年代,曾国藩、李鸿章等提出)虽均为应对民族危机的改革主张,但本质区别在于改革的“深度”与“目标”,具体如下:维度公车上书(维新派)洋务派奏折改革核心变革政治制度,建立君主立宪制学习西方技术,维护封建专制制度具体主张拒和(反对签订《马关条约》)、迁都(暂避日军锋芒)、变法(核心);

变法内容包括:设议院、开国会、定宪法,允许民间参政;改革科举、发展工商业、编练新军等。“自强”(办军工企业,如江南制造总局)、“求富”(办民用企业,如轮船招商局);

主张“中体西用”:以儒家伦理、封建皇权为“体”,西方技术为“用”,拒绝触动政治制度。目标本质通过制度变革实现“制度救国”,使中国从封建专制国家转变为近代资本主义国家,摆脱半殖民地地位。通过技术革新实现“器物救国”,维护清朝封建统治,仅希望在封建框架内实现“富国强兵”,避免王朝覆灭。对“西学”的态度全面学习西方(包括政治制度、思想文化),认为“西强中弱”的根源是制度落后。仅学习西方技术,排斥西方政治制度与思想,认为中国“伦理纲常”(如三纲五常)优于西方,落后仅在“器物”。提示:本质区别总结:洋务派是“补漏式改革”—— 在不触动封建专制制度的前提下,通过技术模仿维持旧有统治秩序,属于“量变”;而“公车上书”是“根本性变革”——主张打破封建专制,建立近代民主政治制度,属于“质变”。前者是“维护旧体系”,后者是“重建新体系”,反映了中国近代改革从“器物层面”向“制度层面”的深化。 提示:发生背景:(1)根本原因:中国在甲午中日战争中战败,被迫签订《马关条约》,民族危机加深。(2)经济原因:中国民族资本主义初步发展。(3)阶级原因:民族资产阶级作为新的阶级力量登上历史舞台。(4)思想原因:西方近代思想传入、资产阶级维新思想产生并发展。 本环节围绕主题,借问题链与多元素材达成三重目标: 强化背景关联性,以《马关条约》“新危机” 为切入点,结合梁启超名言、企业资本数据等,让学生感受甲午战败后民族危机的激化,理解变法必然性,呼应大单元主题,奠定学习基础。 深化史料实证与人物认知,梳理 “公车上书” 要素,搭配图片、视频及康梁人物扫描,引导学生用史料还原历史,感受维新志士热情,融入相关素养。 突出历史逻辑与本质理解,对比 “公车上书” 与洋务派奏折,揭示差异,助学生明确近代化探索从 “器物” 到 “制度” 的深化逻辑,呼应本课定位,培养相关素养,构建递进式认知体系。

问题探究(二) 任务2、变法的蓝图——制度变革的尝试 【自主学习】“公车上书”失败后,康、梁二人又进行了哪些运动?学生回答后教师:PPT展示1、组织学会1895年11月,康有为、梁启超联合朝中大臣在北京组织强学会,定期集会演讲。强学会成为清末维新派的政治团体,入会者众多。不久,康有为又组织上海强学会,与北京强学会相呼应。强学会之后,各地也纷纷组织会社。维新运动期间各地重要学会名称地点强学会北京上海强学会上海南学会长沙农学会广州兴儒会瑞安励学斋西安蜀学会成都2、创办报刊介绍《国闻报》、《时务报》【教学过渡】:在所办报刊中影响最大的报刊是上海的《时务报》和天津的《国闻报》。教师讲述:《时务报》是当时维新派最重要的、影响最大的机关报。1896年在上海创刊,由梁启超主笔,1898年8月8日停刊。梁启超在《时务报》上发表《变法通议》强调“法者,天下之公器也;变者,天下之公理也”“变亦变,不变亦变”。3、翻译著作【人物扫描】:严复严复,福建侯官人。早年就读于福州船政学堂。1877年被选赴英国学习海军。留学期间,广泛涉猎西方各种政治学术理论。两年后回国,长期从事教育事业。甲午战争期间,在天津《直报》上发表《原强》《救亡决论》等政论文章,号召救亡图存。同时致力于翻译事业,所译《天演论》宣传“物竞天择”“适者生存” 的生物进化理论,在当时思想界产生了重大影响。教师讲解:严复等主持《国闻报》,以“通中外之故”为目的,号召变法图强。成为北方最具有影响的报纸。同时严复还致力于翻译事业,所译《天演论》宣传“物竞天择,适者生存。……世道必进后胜于今。”的生物进化理论,在当时的思想界产生了重大影响。展示材料:材料一:“法者,天下之公器也;变者,天下之公理也。”“变亦变,不变亦变。”——梁启超《变法通议》材料二:以“通上下之情”“通中外之故”为目的,号召变法图强。——《国闻报》【小组讨论】上述材料主要宣传了什么观点,产生了什么影响?学生讨论后:(观点)主要宣传了变法图强的观点。(影响)使维新变法思想得到广泛传播,极大地推动了维新变法运动的发展,为百日维新奠定了思想基础。【重点突破】维新派与洋务派思想主张的异同点?“中国文武制度,事事远出西人之上,独火器万不能及。 ……中国欲自强,则莫如学习外国利器…… ” ——李鸿章西方胜过中国的地方,不仅在器械,而且在制度。中国只有实行变法维新,在能“自强保种”。提示:相同:都主张向西方学习,引进先进的科学技术以实现富国强兵;都主张创办新式的学堂以培养人才。不同:1. 洋务派主张“中学为体,西学为用”,根本上是为了维护封建政治制度和思想文化代表着地主阶级的利益;2. 维新派则主张学习西方的政治制度,改革教育制度,鼓励发展民族工商业,代表着资产阶级的利益;3. 两者的根本分歧在于:是否要学习西方的政治制度。 提示:公车上书失败后,维新人士在各地组织学会,创办报刊,宣传变法。其中影响最大的是上海的《时务报》和天津的《国闻报》。维新人士在各地组织的学会有很多,北京强学会是维新派的重要政治团体。 本环节通过自主学习与小组讨论,依托学会、报刊、译著等史实,展现维新派的制度变革努力。对比维新派与洋务派主张,明确制度变革核心,深化对近代化探索升级的理解,为 “百日维新” 铺垫,落实史料实证与历史解释素养。

问题探究(三) 任务3、变法的悲歌——改革为何夭折? 1897年德国强占胶州湾,帝国主义瓜分中国之危机迫在眉睫。说说图文中的光绪帝处境如何?提示:外:列强瓜分;内:光绪帝没有实权,慈禧太后操纵着清廷大权。你认为光绪帝急需解决哪些问题?提示:1.帝国主义瓜分狂潮下的大清岌岌可危的国运;2.挣脱慈禧太后的权力束缚,夺取实权。此时的光绪帝做出怎样的选择?提示:光绪帝表示“不甘作亡国之君”,决心变法。【教学过渡】:正是在甲午中日战争失败带来的情感冲击与理性思考的交织下,康有为等维新派代表认识到中国已经到了不得不变的关口:学则强,不学少学则弱。中国资产阶级的改革呼之欲出。1.戊戌变法的高潮(1)概况【播放视频】1898年6月11日,光绪帝颁布“明定国是”诏书,变法正式开始。阅读教材第32页文字,以表格形式归纳百日维新的主要内容。内容影响政治经济文化军事教师讲解:戊戌变法想要学习西方,兴民权,发展资本主义,得到爱国知识分子的拥护和支持。但它触犯了封建顽固势力的利益,遭到以慈禧太后为首的掌有实权的顽固派的阻挠和破坏。内容影响政治裁撤冗官冗员,允许官民上书言事有利于精简吏治,使官民参与政治的积极性提高经济鼓励私人兴办工矿企业,发展农、工、商业有利于中国民族资本主义的发展改革财政,编制国家预算有利于国家财政的制度化建设文化废除八股,改试策论,开办新式学堂有利于思想的解放及西方思想的传入军事裁减绿营,训练新式军队有利于提高军队的战斗力和军事素质(2)变法的目的与性质①通过上面的分析,请同学们思考一下,戊戌变法的目的、性质是什么?(学生试着分析,教师订正:(1)目的:变法图强、救亡图存;(2)性质:是一场资产阶级改良运动。)②变法触动了哪些人的利益?材料一:全国的读书人都觉得前功尽弃。他们费了多少心血,想从之乎也者里面升官发财。一旦废八股,他们绝望了,难怪他们要骂康有为为洋奴汉奸。 ――蒋廷黻著《中国近代史》材料二:戊戌政变,首在裁官。京师闲散衙门被裁者,不下十余处,连带关系因之失职、失业者,将及万人。 ——陈變龙《梦蕉亭杂记》材料三:命八旗人下,如愿出京谋生计者,任其自由。于是满族诸人大哗,谣谤起。 ——黄鸿寺《清史纪事本末》教师总结:这次变法的内容总体可以概括为“除旧”、“布新”两个方面。推动了清政府的自我革新,有利于资产阶级的发展和思想文化的传播。【教学过渡】:变法内容由于触及守旧势力的封建传统和切身利益,引起顽固派对变法的惊恐和敌视。加之光绪皇帝改革心切,在变法的103天里接连发布了一百多道诏令,几乎每天一条。最多者,一天颁发了11条维新谕旨。但光绪皇帝本身并没有掌握实权,这导致改革政令如一纸空文。而出面阻挡历史车轮的,正是掌握实权的慈禧太后。1898年9月18日夜,得知消息的维新派谭嗣同秘访袁世凯,希望得到袁世凯的支持,但是狡诈无情、老谋深算的袁世凯却向荣禄告密。2.戊戌政变【播放视频】教师讲述:新政明显是要用西方资本主义国家的政治、经济、文化制度模式,改变中国传统的封建制度,这会使得原来掌权的以太后为首的顽固派失去权力。1898年9月21日,慈禧太后发动政变,先将光绪帝囚禁于中南海的瀛台,重新“训政”,废除变法诏令,继而大肆搜捕维新人士。因为这次政变也是发生在戊戌年,因此历史上称之为“戊戌政变”。光绪帝被囚禁在中南海瀛台涵远楼,康有为、梁启超逃亡国外,“戊戌六君子”(谭嗣同、刘光第、林旭、杨锐、杨深秀、康广仁)英勇就义。【学史崇德】戊戌政变时,谭嗣同拒绝出走,他说:“各国变法无不从流血而成,今中国未闻有因变法而流血者,此国之所以不昌也。有之请自嗣同始!”谭嗣同等人被捕后,被押往菜市口行刑。他正气凛然地喊道:“有心杀贼,无力回天。死得其所,快哉快哉!”随后倒在屠刀之下。谭嗣同矢志为变法献身的精神,激励更多后来者继续探索救国之路。材料中的“贼”指的是什么?为什么无力回天?材料表达了谭嗣同怎样的感情?提示:贼:反对变法的顽固派。无力回天:变法得不到支持,最终失败。感情:为天下百姓赴汤蹈火,在所不惜;为自己信仰而死,死得其所,表达了他不畏牺牲的伟大爱国情感。戊戌政变后,面对着清政府的通缉,康有为、梁启超选择了逃走,继续进行为维新变法呼喊,而谭嗣同却选择慷慨就义,这样两种不同的方式,请思考:你赞同谁的做法?请说出你的理由。师:谭嗣同完全有机会出逃,但他选择为变法赴死,希望通过自己的牺牲来唤醒民众的觉醒。学习以谭嗣同为代表的维新人士为民族大业不惜牺牲生命的爱国主义精神。【教学过渡】:戊戌变法虽然失败了,但在思想文化方面产生了广泛而持久的影响。请同学们思考:戊戌变法失败的原因有哪些?3.戊戌变法失败的原因与教训材料一:变法遭到守旧势力的强烈抵制和反对,各省督抚大多持观望态度。材料二:变法形势危急时,维新派势单力薄,只好把希望寄托在袁世凯的身上,结果被袁世凯出卖。材料三:慈禧太后把光绪帝囚禁后,他无奈的感慨:“朕虽有改革之心,却毫无实权,朕就是一个傀儡呀!”材料四:戊戌变法的阶级基础是知识分子和民族资产阶级,当变法曲终人散之时,广大的人民群众对此很漠然,好多人不知道具体的情况。根据材料,回答出戊戌变法失败的原因有哪些?什么教训?多维探究:戊戌变法失败的深层原因 权力维度:光绪帝没有实权的证据(军机处档案) 社会维度:地方督抚为何消极应对?(张之洞《劝学篇》节选) 国际视角:列强对变法的态度(英国外交档案摘录) 提示:一、权力维度:光绪帝“虚君”本质的实证 —— 基于军机处档案的分析军机处作为清代中枢权力核心,其档案清晰记录了光绪帝与慈禧的权力边界,印证了“光绪无实权”的致命缺陷:人事权受制于慈禧军机处《光绪朝朱批奏折》显示,1898年6月至9月,光绪帝先后发布184道变法诏令,涉及裁撤冗官、任用维新派等,但关键人事任免需“请懿旨(慈禧旨意)”。例如:光绪帝拟提拔谭嗣同、刘光第等为军机章京(参与决策),军机处档案记载“奏请太后圣裁,三日后朱批‘暂准’,然实权仍掌于刚毅、荣禄之手”;9月4日,光绪帝罢免礼部六堂官(顽固派),次日慈禧即迫使光绪任命荣禄为直隶总督,掌控京畿兵权,军机处拟旨完全按慈禧意图行文。军政实权被慈禧牢牢把控军机处《随手登记档》(记录每日奏折流转)显示,光绪帝发布的军事改革诏令(如编练新军、整顿海防)需“抄送颐和园(慈禧居所)备案”,而荣禄、袁世凯等军政要员的奏折多“径呈太后”,绕过光绪。例如,9月16日光绪召见袁世凯时,袁世凯的谢恩折在军机处登记为“先呈太后,后转皇上”,可见光绪对军队的指挥权被架空。结论:军机处档案印证了“光绪帝仅为象征性君主”——变法依赖的权力核心本身缺乏实权,诏令的推行完全受制于慈禧掌控的旧官僚体系。二、社会维度:地方督抚的“消极应对”—— 以张之洞《劝学篇》为透视地方督抚是变法诏令落地的关键力量,但多数督抚对变法持“阳奉阴违”态度,张之洞《劝学篇》(1898 年刊行)的立场颇具代表性:督抚对变法“激进性”的抵触《劝学篇 变法》称:“法者,所以适变也,不可尽变…… 伦纪者,道之经也,不可变也”,明确反对维新派 “废科举、改官制”的激进主张。地方督抚多为科举出身或洋务派,变法裁撤冗官(如詹事府、通政司)直接冲击地方官僚网络,例如:光绪帝令各省“裁汰绿营、编练新军”,湖广总督张之洞拖延数月,复奏称“绿营裁撤易致兵变,宜缓图”;湖南巡抚陈宝箴虽支持变法,但对“民权”“议院”等主张亦表反对,其奏折称“民智未开,议院难行”,反映督抚对制度变革的保守心态。中央与地方的权力博弈督抚权力源于“军政财一体”的地方势力(如曾国藩、李鸿章留下的湘淮系遗产),维新派主张“中央集权”(如设制度局统筹全国),触动地方利益。张之洞在《劝学篇 省刑》中强调 “地方利权不可轻夺”,实质是维护督抚对地方财政、军事的掌控。多数督抚选择 “观望”:既不公开反对(避免触怒光绪),也不积极推行(避免得罪慈禧与自身利益受损)。结论:地方督抚的消极应对,使变法诏令在省级层面“悬空”,形成“中央激进改革 — 地方消极抵制”的断裂,暴露了改良运动缺乏社会基础的弱点。三、国际视角:列强“观望而非支持”的态度 ——基于英国外交档案的解读英国作为在华利益最大的列强,其外交档案(如《英国外交部档案 FO17/1620》)记录了对变法的态度演变:初期“有限同情的本质1898年7月,英国驻华公使窦纳乐在给伦敦的报告中称:“光绪的改革若成功,或可稳定中国秩序,利于贸易”,但强调 “需以不触动列强既得利益为前提”。列强支持的是“有利于扩大通商、维持现有条约体系”的改革,而非维新派“制度革新、收回利权”的目标(如康有为提出 “废除领事裁判权”,直接触动列强利益)。后期“转向观望”的关键9 月,当维新派与顽固派矛盾激化时,窦纳乐的报告转为谨慎:“光绪缺乏实权,慈禧与荣禄掌控大局,支持光绪风险过高”。英国外交部回复:“不介入中国内争,优先与掌权者(慈禧)保持合作”。其他列强态度类似:日本虽同情维新派(如伊藤博文访华与康有为会面),但未提供实质支持(担心得罪俄国);俄国明确支持慈禧,认为“稳定的保守政权更利于维护东北利益”。结论:列强的“利益优先”原则决定了其不会为变法冒险 ——他们需要的是“可控的改革”而非“颠覆性变革”,当变法面临权力危机时,列强的“中立”实质是对顽固派的默许,使维新派失去了潜在的外部支撑。总结:多重困境的叠加戊戌变法的失败,是权力结构(光绪“虚君”与慈禧专权的冲突)、社会基础(地方督抚与士绅阶层的保守)、国际环境(列强“利益至上”的观望)共同作用的结果。它暴露了“自上而下的改良”在专制体系、利益固化、外部压迫下的脆弱性 —— 既缺乏突破权力枷锁的力量,又未动员底层社会,最终在多重困境中走向覆灭。4.变法影响(深思影响)阅读材料,小组合作,思考维新变法的影响。材料:百日维新期间,清政府决定创办京师大学堂。它以“广育人才,讲求时务”为宗旨,准备设立天学、地学、道学、政学、文学、武学、农学、工学、商学、医学十科。变法失败后,京师大学堂得以保留下来,并附设有中小学,不过规模非常有限,学生总数仅200余人。1900年八国联军占领北京期间停办。1902年复校,增设预备科及速成科等。1903年增设进士馆、译学馆、医学实业馆。1905年又设政法、文学、格致、工科四科。到1910年已设有经、法、文、格致、农、工、商七科,毕业生分别授予贡生、举人、进士等头街。辛亥革命后改为北京大学。过渡:回望戊戌变法,虽然以失败告终但是他对中国产生的影响却不是戊戌政变可以清除干净的。师:戊戌变法给中国带来了那些影响 学生回答后教师总结:(在学生回答的基础上引导学生进行归纳)戊戌变法是一次自上而下的改良运动,冲击了旧制度,为日后的变革奠定了思想和社会基础。(进步性)在民族危机加剧的时刻,维新派以变法图强为目标,激发了中国人的爱国思想和民族意识。(爱国性)戊戌变法在思想文化方面产生了广泛而持久的影响,起了思想启蒙的作用,促进了民族意识的觉醒。(启蒙性)【知识拓展】京师大学堂,维新时期的遗产百日维新期间,清政府为广育人才,讲求时务,决定创办京师大学堂。变法失败后,京师大学堂得以保留下来,不过规模非常有限,学生总数仅200余人。八国联军占领北京期间,京师大学堂停办,1902年复校,增 设预备科及速成科等,速成科又分为仕学馆和师范馆,后增设进士馆、译学馆、医学实业馆。1905年,清政府宣布废除科举制度。同年,京师大学堂设政法、文学、格致、工科四科,到1910年已设有经、法、文、格致、农、工、商七科,毕业生分别授予贡生、举人、进士等头衔。辛亥革命后,京师大学堂改名为北京大学,原师范馆发展为北京师范大学。京师大学堂,是北京大学在清末1898年至1911年间的曾用名。作为戊戌变法的“新政”之一,学校创办于1898年7月3日,是中国近代第一所国立大学 ,其成立标志着中国近代国立高等教育的开端。1912年5月4日,京师大学堂更名为北京大学 。 提示:目的:变法图强、救亡图存;性质:戊戌变法是资产阶级维新派发动和领导的一场资产阶级性质的改良运动。学生回答:旧读书人、旧官僚、八旗兵。失败。提示:谭嗣同希望通过牺牲自己来唤醒民众,推动日后中国改革的进行。这体现了他对国家、民族的热爱和期望,体现了他赤诚无瑕的变法精神和至真至纯的爱国情怀!原因:(1)维新派缺乏经验,操之过急,难以实现。(2)依靠的是无实权的皇帝。(3)顽固派力量强大,维新派力量小,且无群众基础。(4)袁世凯出卖等。教训:在半殖民地半封建社会的中国,资产阶级改良道路行不通。提示:启蒙思想、冲击封建制度、打击旧官僚.... 本环节聚焦变法兴衰,通过多层设计达成教学目标: 以德国强占胶州湾等情境切入,结合光绪帝处境分析,助学生理解变法紧迫性,呼应 “救亡图存” 大单元主题。 通过表格归纳百日维新内容,结合材料分析变法触动的利益群体,引导学生认识改革阻力,培养史料实证能力。 借戊戌政变视频、谭嗣同事迹及 “出逃与就义” 讨论,渗透家国情怀,让学生感悟维新志士的牺牲精神。 从权力、社会、国际多维度探究失败原因,结合军机处档案等史料,帮助学生构建全面认知,理解改良运动的局限性,呼应本课 “制度变革尝试” 定位,培养历史解释与唯物史观素养。 拓展京师大学堂遗产,凸显变法在教育与思想上的深远影响,完善学生对变法意义的理解。

课堂小结 戊戌变法——制度维新103天 ↑ ↓民族危机→变法蓝图←守旧势力 │ │ └─近代化探索的进阶┘

课堂练习 1.(2025·山东临沂·三模)某中学历史社团的同学们在排练课本剧,下面是他们的剧本(部分)。剧本中的台词符合史实的是( )A.小王B.小李 C.小张D.小孙【答案】B2.(2025八年级上·全国·专题练习)史料记载:“1898年,光绪帝颁布《定国是诏》,决定‘创设京师大学堂,为各行省之倡’。”京师大学堂的创办与哪一历史事件直接相关?( )A.洋务运动B.戊戌变法C.辛亥革命 D.新文化运动【答案】B3.(24-25八年级下·北京朝阳·期末)甲午中日战争的失败,使中国民族危机进一步加深。康有为等具有资产阶级思想观点的知识分子开始了挽救民族危亡的探索。以下符合这一探索的是( )A.有田同耕B.自强求富C.变法维新 D.扶清灭洋【答案】C4.(2025八年级上·全国·专题练习)据学者研究:“京师大学堂‘培养了一批近代人才,为中国近代文化、科学的发展奠定了基础’。”这表明其历史地位是?( )A.中国近代第一所新式学堂 B.中国近代高等教育的起点C.中国近代军事教育的开端 D.中国近代职业教育的起源【答案】B5.仿写《少年中国说》段落,融入当代强国元素(如“少年智则5G兴”)示例:少年强国赋红日初升,其道大光;北斗凌空,寰宇通联。少年智则5G兴,少年创则AI明;少年强则蛟龙潜,少年勇则天问翔。量子纠缠,探微观之玄妙;超算破壁,解寰球之方程。高铁纵横,缩千里为咫尺;绿电奔流,赋山河以新章。天眼巡空,望星河之浩渺;东风列阵,卫疆土以金汤。美哉!我数字少年,代码织梦,云端展翅;壮哉!我创新中国,万物智联,星海启航! 检测课堂教学效果。

课后反思 1. 成功点:通过辩论活动深化对改革阻力的理解 2. 改进点:需补充地方视角(如湖南新政案例)

附1:板书设计

戊戌变法(1898)

↗ ↖

甲午战败(刺激) 慈禧政变(镇压)

|____________|

制度探索:政治(军机处)→经济(实业)→文教(京师大学堂)

历史启示:改革需社会基础+策略得当+权力保障

教

学

设

计

元

单

大

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹