统编版语文三年级下册3升4现代文阅读衔接练习卷-(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版语文三年级下册3升4现代文阅读衔接练习卷-(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 423.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-05 09:19:02 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

3升4现代文阅读衔接练习卷-语文三年级下册统编版

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、现代文阅读

风筝的故事

①风筝的起源地在中国。我国古代思想家墨子潜心钻研整整三载,终于用木头做了一只飞鸟,将它放飞,我们有理由相信墨子的这只木质飞鸟,就是我国历史上乃至人类历史上的第一只风筝。

②在中国古代,风筝( )是一项娱乐方式,( )被用于军事等方面。在汉朝时,大将军韩信就让人们专门制作了许多大型风筝,并在风筝的首端安装一个发声器,需要时可以用弓箭射出。韩信命令士兵们在晚上将其射向楚国军队的军营,发出“咻咻咻”的奇怪叫声,以此来吓唬敌方士兵,增加战争的胜算。南北朝侯景攻占台城之时,风筝就曾被用于告急。

③唐代初期,纸张制造业的发展使得人们在制作风筝时,终于可以将笨重的木头换成纸糊的。在唐代晚期的皇室中,放风筝已经是深受王公贵族们喜爱的解闷娱乐方式之一。到了宋代,民间就已经把放风筝作为一项趣味性强的运动。明代初期,风筝还是科学研究的工具。

④传统的中国风筝制作技艺包括“扎、糊、绘、放”四种技艺。“扎”即要达到对称,使风筝左右两侧的受风面积相当。“糊”即要保证整体平整,干净利落。“绘”即要做到远眺清楚,近看真实的效果。风筝的绘画艺术是一种综合绘画技法的体现。风筝摆在室内,放到空中,都是一幅美丽的图画。“放”即要依据风力调整提线角度。只有这四种技艺都做好,才能完成一只美丽的风筝。

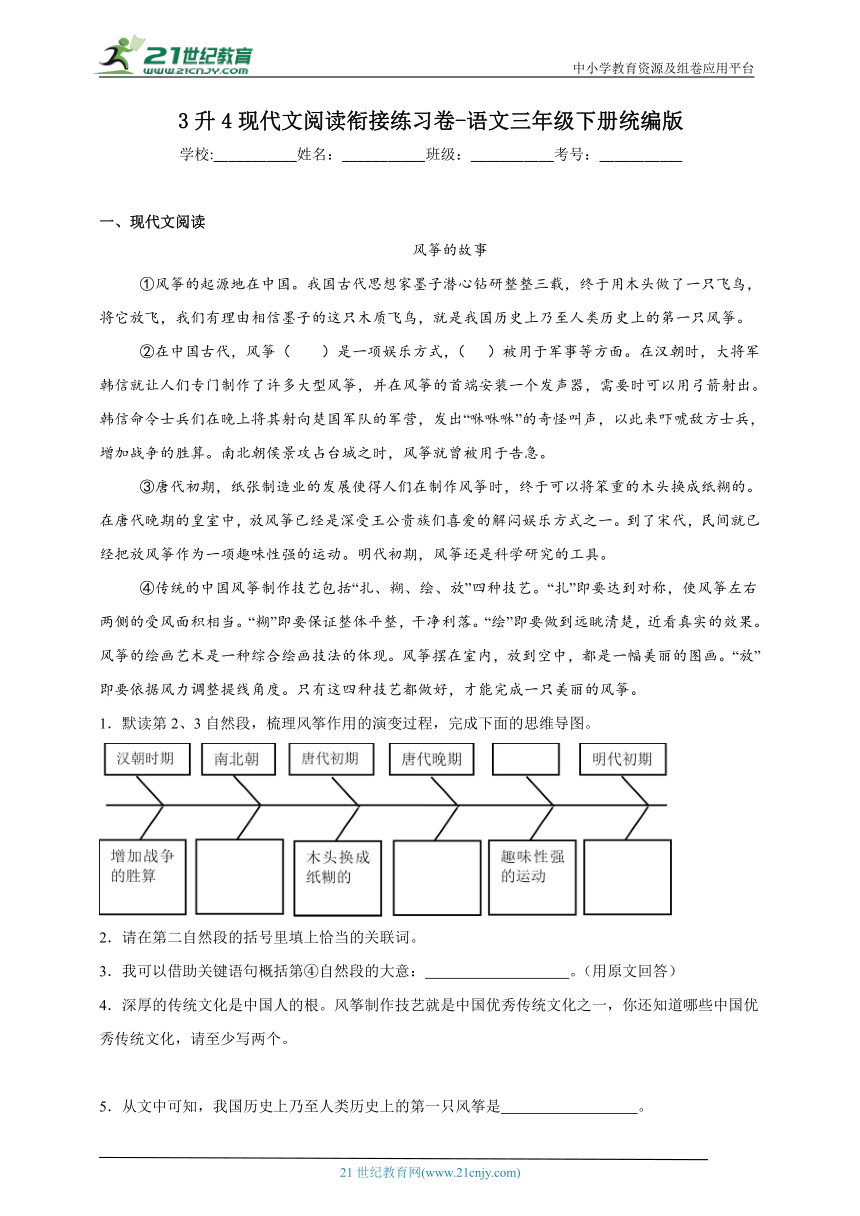

1.默读第2、3自然段,梳理风筝作用的演变过程,完成下面的思维导图。

2.请在第二自然段的括号里填上恰当的关联词。

3.我可以借助关键语句概括第④自然段的大意: 。(用原文回答)

4.深厚的传统文化是中国人的根。风筝制作技艺就是中国优秀传统文化之一,你还知道哪些中国优秀传统文化,请至少写两个。

5.从文中可知,我国历史上乃至人类历史上的第一只风筝是 。

胖驴和瘦马

①牲口棚里有一头驴和一匹马。驴,四条腿粗粗的,看起来胖胖的。马,四条腿细细的,看起来瘦瘦的。

②每天,胖驴把一个套子套在身上,不停地磨面,忙得不得了!

③每天,马飞快地奔跑着送东西,忙得不得了!

④胖驴和瘦马都觉得对方的工作很轻松,羡慕对方的工作。于是,胖驴和瘦马决定互换工作。

⑤第二天,驴代替马出去送信,可是驴没有出过门,绕来绕去的, 走了半天也没有送出一封信;马没有拉过磨,总是使不上劲,弄得腰酸背痛的也没有磨出半口袋面粉。

⑥到了晚上,胖驴和瘦马都饿坏了,他们异口同声地说:“我这辈子从来没有干过这么重的活,以后再也不羡慕你了。”

6.你觉得这个故事的题目有趣吗?为什么?

7.胖驴每天负责 ,瘦马每天负责 。

8.联系文章内容说一说,为什么胖驴和瘦马决定互换工作?

9.本篇文章告诉我们( )

A.要互相体谅,不要总是羡慕别人轻松 B.要诚实

课内阅读。

①“哟,这里有一个罐子!”一个人惊讶地说。

②“真的,一个陶罐!”其他的人都高兴地叫起来。

③捧起陶罐,倒掉里面的泥土,清理干净,它还是那样光洁,朴素,美观。

④“多美的陶罐!”一个人说,“小心点儿,千万别把它碰坏了,这是古代的东西,很有价值的。”

⑤“谢谢你们!”陶罐兴奋地说,“我的兄弟铁罐就在我旁边,请你们把它也掘出来吧,它一定闷得不行了。”

⑥人们立即动手,翻来覆去,把土都掘遍了,但是,连铁罐的影子也没见到。

10.“翻来覆去”一词中,有两个字意思相近,两个字意思相反。下列词语与这个词结构相同的是

A.开天辟地 B.七上八下 C.千变万化

11.朗读画线的句子时,应该用 的语气。

A.惊讶 B.谨慎 C.高兴

12.“连铁罐的影子也没见到”是因为

13.从陶罐和铁罐的结局中,你明白了什么道理?

A.陶罐完美无缺,而铁罐一无是处。

B.每个人都有自己的长处,要善于看到别人的长处,正视自己的短处。

C.陶罐比铁罐保存的时间更长,所以更有价值。

课内阅读。

赵州桥非常雄伟。桥长五十多米,有九米多宽。这么长的桥,全部用石头砌成,下面没有桥墩,只有一个净跨三十七米多的拱形大桥洞。大桥洞顶上的左右两边,还各有两个拱形的小桥洞。平时,河水从大桥洞流过,发大水的时候,河水还可以从四个小桥洞流过。这种设计,在建桥史上是一个创举,既减轻了流水对桥身的冲击力,使桥不容易被大水冲毁,又减轻了桥身的重量,节省了石料。

14.选文是围绕哪句话写的?用“ ”画出来。

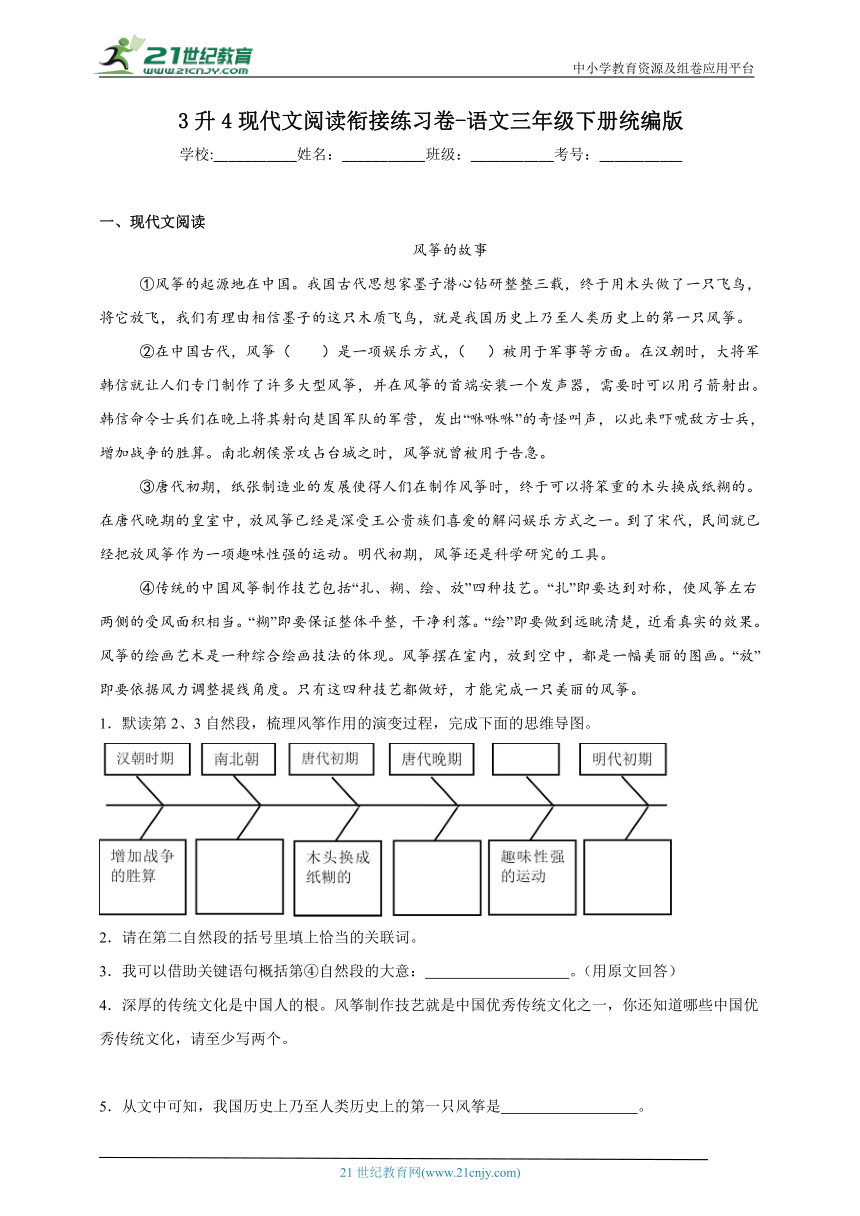

15.结合选段,下面示意图最像赵州桥的是哪一项( )

A. B.

C. D.

16.文中说明赵州桥最先使用了“这种设计”的词语是: 。

这种设计的好处是:

① ;

② 。

阅读。

心系竹林

①故乡的竹林,远远望去,犹如一床厚厚的绿被软软地盖着大山。清风过处,绿被子也随风起伏,仿佛是大山恬静休憩时均匀的呼吸。那竹林的绿是很浓很浓的,顺着山坡缓缓地蔓延,浸绿了巍峨的山峰,润绿了薄云缭绕的山谷,也映绿了远处的山峦。

②走进竹林,层层叠叠的叶子遮住了强烈的阳光,它们把阳光碎成点点的斑儿,零星地洒在铺满黄叶的地上,宛如一块绣了星星的黄锦。

③儿时,常约了伙伴到竹林,摘下一片嫩嫩的竹叶放入口中,吹出百灵鸟叫般清脆的声音,逗得竹枝上的鸟儿也叽叽喳喳地叫开了,留在口中的是竹叶的幽幽清香。我们在林中追逐嬉戏,玩累了就找块儿地方躺下,那软绵绵的厚厚的金黄的叶子,给人躺在炕上般的感觉,那么舒畅,那么惬意。闭了眼,让叶间的光点儿照在眼上,便感到红彤彤的一片。我们在这一片红亮的色彩中,幻想着自己已经长大了的将来……

④在春天,细雨纷纷的日子里,我会跑到竹林中去寻找竹笋,那是一种灰白色的菌类,像根倒长的萝卜,半透明的,上面还沾着小水珠,鲜灵灵的。我将它们采上一大把,蹦跳着带回家,于是餐桌上又添了一份清香四溢的菌汤。

⑤时间流逝,我现在已经远离了故乡,可是我的心仍系在竹林里。

17.读文章第①②段,作者在介绍故乡的竹林时,是按照从 到 的顺序写的。

18.文中有许多“软绵绵、红彤彤”类的词语,请再写几个类似词语。

19.读文章时要入情入境。文中画横线的句子让我仿佛看到了 ,听到了 ,尝到了 。

20.第四自然段作者回忆了哪件事?

21.“时间流逝,我现在远离了故乡,可是我的心仍系在竹林里。”这句话表达了作者怎样的情感?

课外阅读。

鲧(ɡǔn)窃息壤

①鲧带领人们治理洪水,可奔忙了整整九年,洪水仍没有平息,这让他很发愁。

②有一天,鲧正在愁闷时,从水里浮上一只灵龟,对他说:“大神,不要忧愁,您可以用息壤来治住洪水呀!”鲧想起来了,息壤是天帝的宝物,只要撒在地上,它就能生出很多泥土,治住洪水。他很高兴地对灵龟说:“谢谢你的指点,我马上去昆仑山取息壤。”

③他化身玄鱼,渡过连鹅毛都浮不起的弱水;又化成长有双翅的白马,飞过烈焰腾腾的火山……历尽千辛万苦,他终于偷到了息壤。

④这时,飞来一只鸟,叫道:“大神,你竟敢偷天帝的息壤!天帝会惩罚你的!”鲧坦然笑道:“只要能把人类从洪水中救出来,就算千刀万剐也值得!”说罢,他就向人间走去。

⑤鲧抓一把息壤向洪水撒去。息壤一落水立刻生出很多泥土,积成堤,堆成山,逼得洪水向后退去。鲧不停地撒,边撒边向前走,洪水也一步步地退了下去。在他身后,出现了一片又一片新生的土地。人们从洞穴里走出来,在新生的土地上种庄稼,盖新房,又重新过上了快乐幸福的生活。看到这一切,鲧露出了欣慰的笑容。

⑥可不幸的是,天帝知道了息壤被盗走的事情。他大发雷霆,马上派火神祝融下到凡间,在羽山将鲧杀死,夺回了剩余的息壤。

22.从文中找出下列词语的反义词。

纷乱( ) 奖励( )

23.如果把故事内容分成四个部分,每个部分我能照样子概括成小标题,依此是 治理洪水没有成功→ → → 天帝震怒杀鲧夺壤。(照样子概括小标题)

24.仔细阅读②—⑤自然段,我们能感受到鲧的心情一直处在不断变化之中:依此是愁闷→ → → 。由此我感受到了一个 的鲧。

25.选文是一个神话故事,像这样的神话故事本学期我读了很多,如中国古代神话故事 、 ,古希腊神话故事 。

26.故事中有很多神奇的想象,能让我们感受到神话故事的魅力。请你选择两处,用“ ”划出来。

课内阅读。

①午后一点左右,从远处传来隆隆的响声,好像闷雷滚动。顿时( )。 有人告诉我们,潮来了!我们踮着脚往东望去,江面还是( ),看不出有什么变化。过了一会儿,响声越来越大,只见东边( )的地方,出现了一条白线,人群又沸腾起来。

②那条白线很快地向我们移动,逐渐拉长,变粗,横贯江面。再近些,只见白浪翻滚,形成一堵两丈多高的水墙。那浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来;那声音如同( ),好像大地都被震得颤动起来。

27.按原文内容填空

28.作者按 的观察顺序描写了钱塘江大潮,从“ ”“ ” “ ”这几个词组可以看出来。

29.作者是从 、 这两个方面来描写钱塘江大潮的。

30.文中画横线的句子运用了 、 的修辞手法,突出了钱塘江大潮的宏大气势。

31.语段中把浪潮比作 、 和 ,让我们仿佛看到钱塘江大潮的奇特、雄伟、壮观的景象。

作者小故事。

曹文轩:从水乡走出的文学大家

①1954年1月,曹文轩出生于江苏盐城的一个水乡小村,那里沟河纵横,曹文轩自小就被水环绕,听到的是摇橹声、赶鹰入水声,嗅到的是水中植物混杂的味道。这样独特的水乡生活,为他日后的文学创作埋下了诗意的种子,只要一提笔,水的湿润、柔和与灵性就自然而然地流淌在他的文字里。

②曹文轩的童年,物质生活十分匮乏。春天青黄不接时,饥饿感如影随形,他甚至开玩笑说自己的脑子都快被饿坏了,发育也一度停滞。但即便生活艰苦,家人和乡邻的爱却从未缺席。他的父亲从不打骂他,总是用朴实的话语引导他。有一次他深夜看电影回来饿得难受又懒得动弹,父亲说:“如果想吃,就生火去做,哪怕柴草在三里外堆着,也应去抱回来。”这番话奠定了他一生积极的生活态度。他的祖母耳聋眼花,却总会在他外出时,拄着拐杖到村口大路边,逢人就问他的消息,直到他回来。母亲总是先尽孩子们享用食物,自己随便吃一点。左邻右舍虽然贫困,却也愿意尽力接济旁人,在他饿得心慌时,会翻箱倒柜找出花生、红薯或苞谷给他垫肚子 ,这些点滴让他感受到人性的善良与温暖,构成了他创作的基本基调。

③1974年,凭借在文学创作方面的小有名气,曹文轩获得了盐城地区唯一一个被推荐上北京大学的机会,同年9月被北大图书馆系录取,后因文笔出众转入中文系学习。毕业后,他留校任教,始终把教书育人当作神圣使命,他开设的课程深受学生欢迎,还曾高票当选“北大十佳教师”。他不仅在北大的课堂上传道授业,还在世界多所大学举办演讲、讲学,也常深入中小学,指导孩子们阅读、写作,鼓励他们观察和热爱生活。

④曹文轩从18岁开始发表作品,创作了众多脍炙人口的佳作,如《草房子》《青铜葵花》《根鸟》等。《草房子》以油麻地小学为背景,通过桑桑、秃鹤、杜小康等孩子的经历,展现了成长的欢乐与痛苦,其中的悲悯情怀在现实生活中显得尤为珍贵;《青铜葵花》讲述了乡村哑巴青铜和城市孤女葵花之间纯真的兄妹情,以及一家人在苦难中相互扶持的故事 。他的作品不仅深受孩子们喜爱,也适合大人阅读,字里行间蕴含着对孩子成长的引导和对生活的深刻思考。

⑤2016年,曹文轩获得国际安徒生奖,成为第一个获此殊荣的中国作家。国际安徒生奖评委会给他的颁奖词写道:“曹文轩的作品读起来很美,书写了关于悲伤和苦痛的童年生活,树立了孩子们面对艰难生活挑战的榜样,能够赢得广泛的儿童读者的喜爱。”这一奖项是对他在儿童文学领域卓越成就的高度认可。

32.选择题

(1)曹文轩出生在( )

A.江苏南京 B.江苏盐城 C.浙江杭州 D.山东青岛

(2)曹文轩童年时,对他生活态度影响最大的一句话是( )

A.要做个善良的人

B.自己的事情自己做

C.如果想吃,就生火去做,哪怕柴草在三里外堆着,也应去抱回来

D.知识改变命运

(3)以下哪部作品不是曹文轩创作的( )

A.《草房子》 B.《青铜葵花》 C.《狼王梦》 D.《根鸟》

(4)曹文轩获得的国际儿童文学领域最高奖项是( )

A.国际安徒生奖 B.纽伯瑞儿童文学奖 C.凯迪克大奖 D.格林童话奖

33.填空题。

(1)曹文轩自小生活在水乡,他的文字充满了水的 、 和 。

(2)曹文轩童年时,春天最让他难受,因为这是一个 的季节。

(3)曹文轩凭借作品的卓越成就,在 年获得国际安徒生奖。

(4)曹文轩的父亲用朴实的话语教育他,其中 的话奠定了他一生积极的生活态度。

34.判断题

(1)曹文轩童年生活富足,没有经历过苦难。( )

(2)曹文轩从北大毕业后,选择回到家乡工作。( )

(3)《草房子》主要讲述了大人们在油麻地的生活故事。( )

(4)国际安徒生奖素有儿童文学界的“诺贝尔文学奖”美誉。( )

35.简答题

请简要概括曹文轩童年生活对他文学创作的影响。

《3升4现代文阅读衔接练习卷-语文三年级下册统编版》参考答案

1.宋代 被用于告急 解闷娱乐的方式之一 科学研究的工具 2.不仅 还 3.传统的中国风筝制作技艺包括“扎、糊、绘、放”四种技艺。 4.造纸术、京剧 5.墨子的木质飞鸟

【导语】这篇关于风筝的短文结构清晰,从风筝的起源、军事用途、材质演变到制作技艺,层层递进,展现了风筝在中国历史中的多元角色。文章以墨子造木鸟的传说开篇,赋予风筝文化厚重感;随后通过韩信用风筝震慑敌军的生动案例,凸显其军事价值;再以唐、宋、明三代风筝功能的演变,体现其从实用工具到娱乐载体的转型;最后详述传统制作技艺,强调其工艺美学。全文兼具历史性与趣味性,既呈现风筝作为非物质文化遗产的技艺精髓,又折射出中国古代科技与文化的智慧交融。

1.本题考查文章内容的理解。

结合第②自然段“在汉朝时,大将军韩信就让人专门制作了许多大型风筝,并在风筝的首端安装一个发声器,需要时可以用弓箭射出。韩信命令士兵们在晚上将其射向楚国军队的军营,发出‘咻咻咻’的奇怪叫声,以此来吓唬敌方士兵,以此来增加战争的胜算”可知,汉朝时,风筝被用来吓唬敌方士兵;由“在南北朝侯景攻占台城之时,风筝就曾被用于告急”可知,南北朝时,风筝用于告急;

结合第③段“唐代初期,纸张制造业的发展使得人们在制作风筝时,终于可以将笨重的木头换成纸糊的。在唐代晚期的皇室中,放风筝已经是深受王公贵族们喜爱的解闷娱乐方式之一”可知,唐代初期,用纸糊风筝;唐代晚期,成为了王公贵族的解闷娱乐方式之一;由“到了宋代,民间就已把放风筝作为一项趣味性强的运动”可知,北宋时期,风筝成了趣味性强的运动;由“明代初期,风筝还是科学研究的工具。”可知,明代初期,风筝是科学研究的工具。

2.本题考查关联词的应用。

结合“风筝( )是一项娱乐方式,( )被用于军事等方面。”可知,此处时表示递进关系的,故可用表示递进关系的关联词“不仅……还……、不但……而且……”强调风筝的功能不仅限于娱乐,还扩展到军事领域,符合上下文对风筝多元用途的阐述。

3.本题考查找关键句。

结合第④自然段“‘扎’即要达到对称,使风筝左右两侧的受风面积相当。‘糊’即要保证整体平整,干净利落。‘绘’即要做到远眺清楚,近看真实的效果。风筝的绘画艺术是一种综合绘画技法的体现。风筝摆在室内,放到空中,都是一幅美丽的图画。‘放’即要依据风力调整提线角度。只有这四种技艺都做好,才能完成一只美丽的风筝。”可知,第④自然段主要讲:传统的中国风筝制作技艺包括“扎、糊、绘、放”四种技艺。

4.本题考查国学常识。

题干要求搜集中国优秀传统文化,言之有理即可。

国画、剪纸等。

5.本题考查对文章内容的理解。

结合第①自然段“我们有理由相信墨子的这只木制飞鸟,就是我国历史上乃至人类历史上的第一只风筝”可知,人类历史上第一只风筝是墨子的木制飞鸟。

6.有趣,“胖”和“瘦”形成对比,让我们更有阅读兴趣。 7. 磨面(拉磨) 送东西 8.因为胖驴和瘦马都觉得对方的工作很轻松,羡慕对方的工作,于是决定互换工作。 9.A

【导语】这篇寓言通过胖驴瘦马互换工作的巧妙构思,展现了职业认知的错位。作者用对比手法(驴腿粗/马腿细、磨面/送信)强化角色特征,通过“绕路送信”“使不上劲”等细节描写,生动呈现了跨专业工作的困境。结尾“异口同声”的醒悟,以戏剧性反转点明“各有所长”的哲理。语言上楷体字+口语化表达(如“腰酸背痛”)增强了童趣,但“套子套在身上”等表述稍显生硬。整体是篇合格的品德寓言,符合“做好本职工作”的传统教育导向。

6.本题考查阅读策略。

题目“胖驴和瘦马”使用了反义词“胖”和“瘦”,直接点明了故事中两个主角最突出的外形特征,这种对比本身就很有趣,能吸引读者注意,想知道胖驴和瘦马之间会发生什么故事。题目非常有趣。

7.本题考查提取关键信息。

结合第②自然段“每天,胖驴把一个套子套在身上,不停地磨面,忙得不得了!”可知,胖驴每天忙着拉石磨;结合第③自然段“每天,马飞快地奔跑着送东西,忙得不得了!”可知,瘦马每天忙着送东西。

8.本题考查文章内容的理解。

结合第④自然段“胖驴和瘦马都觉得对方的工作很轻松,羡慕对方的工作。于是,胖驴和瘦马决定互换工作。”可知,胖驴和瘦马决定互换工作是因为都觉得对方的工作很轻松,羡慕对方的工作。

9.本题考查文章内容的理解。

结合第⑥自然段“到了晚上,胖驴和瘦马都饿坏了,他们异口同声地说:‘我这辈子从来没有干过这么重的活,以后再也不羡慕你了。’”可知,文章中胖驴觉得瘦马的工作轻松,瘦马觉得胖驴的工作轻松,当他们互换工作后才发现彼此的工作都不轻松,都被累坏了。这让他们明白了每个工作都有其辛苦之处,没有谁的工作是绝对轻松的。本篇文章告诉我们要互相体谅,不要总是羡慕别人轻松。

故选A。

10.A 11.C 12.铁罐被锈蚀了。 13.B

【导语】这篇寓言通过陶罐与铁罐的对比,巧妙揭示了事物本质与时间考验的深刻主题。陶罐的质朴坚韧与铁罐的脆弱形成鲜明反差,语言简洁却富有象征意味。人物对话生动自然,考古场景的描写富有画面感,尤其是“翻来覆去”的搜寻细节,既推动情节又暗示铁罐的命运。故事在短小篇幅中完成了从发现到感悟的完整叙事,结尾留白引发读者思考,体现了寓言文学以小见大的艺术特色。

10.本题考查词语的结构。

结合“翻来覆去”可知,“翻”与“覆”是一组近义词,“来”与“去”是一组反义词。

A.“开天辟地”中“开”与“辟”是近义词,“天”与“地”是反义词;

B.“七上八下”中“七”“八”是数字,“上”与“下”是反义词;

C.“千变万化”中“千”“万”是数字,“变”与“化”是近义词。

结构相同的是:开天辟地。

故选A。

11.本题考查朗读句子。

结合第②自然段“‘真的,一个陶罐!’其他的人都高兴地叫起来。”中“高兴地叫起来”可知,此时人们的心情很高兴,应该用高兴的语气。

故选C。

12.本题考查生活常识。

铁在潮湿的空气中会被慢慢氧化,生锈、腐烂 ,经过很长的时间,铁罐被氧化了,故铁罐的影子也没见到。

13.本题考查短文的主旨。

通过阅读这篇课文可知,这个故事讲的在国王的御厨里,有一只铁罐,它因为自恃坚硬而常常瞧不起陶罐,不断对其进行奚落和嘲笑。陶罐则始终保持着谦虚、友善和宽容的态度,不与铁罐计较。随着时间的推移,宫殿倒塌,两个罐子被埋在土里。多年以后,当它们被挖掘出来时,陶罐因为主人的珍视和时间的沉淀,变得更有价值,出土成为文物;而铁罐却因为自己的傲慢和坚硬,在一次意外中破损,最终化为泥土,不复存在。这个故事通过陶罐和铁罐之间的对话和最终命运的不同,向我们传达了关于谦虚、傲慢和事物价值的深刻道理。它告诉我们,每个人都有长处和短处,要善于看到别人的长处,正视自己的短处,相互尊重,和睦相处。同时,也揭示了谦虚使人进步,傲慢使人落后的道理。

故选B。

14.赵州桥非常雄伟。 15.B 16. 创举 既减轻了流水对桥身的冲击力,使桥不容易被大水冲毁 又减轻了桥身的重量,节省了石料

【导语】这段文字聚焦赵州桥,以简洁语言勾勒其雄伟外观,借“创举”凸显独特设计。把桥洞比作大圆盘,形象展现形态;说明建筑特点与优势,让读者感知古代工匠智慧,虽简短却精准传递赵州桥魅力与价值,是科普性与文学性兼具的描写。

14.本题考查找关键句。

找中心句要抓能概括段落主要内容的句子。段落围绕赵州桥展开,第一句“赵州桥非常雄伟”是总起,后面“桥长……大圆盘”写外观,“大桥洞……流过”讲设计,都为体现“雄伟”,所以是中心句,统领全段,让内容围绕它有序展开。

示例:赵州桥非常雄伟。

15.本题考查文章内容的概括和理解。

“下面没有桥墩,只有一个净跨三十七米多的拱形大桥洞。大桥洞顶上的左右两边,还各有两个拱形的小桥洞”可知赵州桥下面只有一个拱形大桥洞,大桥洞顶上的左右两边各有两个拱形的小桥洞。

A.图中有三个拱形桥洞,与原文不符。故错误。

B.图中有一个大拱形桥洞,大桥洞顶上的左右两边各有两个拱形的小桥洞,与原文相符。故正确。

C.图中有一个大拱形桥洞,大桥洞边上左右只各有一个拱形的小桥洞,与原文不符。故错误。

D.图中有一个大拱形桥洞大桥洞顶上没有小桥洞,与原文不符。故错误。

故选B。

16.本题考查找关键词、文章内容的概括和理解。

“这种设计,在建桥史上是一个创举”,“创举”指前所未有的举动,文中用它说明赵州桥的设计在当时建桥史上是创新。从“这种设计,在建桥史上是一个创举”可知,该词体现设计的开创性,突出其独特价值。

示例:文中说明赵州桥最先使用了“这种设计”的词语是:创举。

“这种设计……,既减轻了流水对桥身的冲击力,使桥不容易被大水冲毁,又减轻了桥身的重量,节省了石料”可知这种设计的好处是:①减轻流水冲击力,不易被冲毁;②减轻桥身重量,节省石料。

17. 远观 近看 18. 绿油油 金灿灿 亮晶晶 香喷喷 19. 孩子们在竹林里吹竹叶、追逐嬉戏的场景 竹叶吹出的清脆鸟叫声和孩子们的欢笑声 竹叶的幽幽清香 20.作者回忆了春天时在竹林里寻找竹笋并带回家做菌汤的事。 21.这句话表达了作者对故乡竹林深深的怀念和眷恋之情。

【导语】《心系竹林》是一篇充满乡愁的抒情散文。文章以竹林为情感载体,通过多感官描写构建诗意画面:视觉上运用“绿被”“黄锦”等比喻展现竹林层次,听觉上以鸟鸣竹叶声营造生机,味觉通过菌汤勾起回忆。作者采用由远及近的空间顺序(整体竹林→林间细节),穿插童年趣事,将自然景物与人文情怀完美融合。结尾“心仍系在竹林里”点明主旨,用竹林意象寄托对故乡的深切眷恋,体现“物我交融”的抒情笔法。

17.本题考查写作顺序。

作者在介绍故乡的竹林时,是按照从远到近的顺序写的。在第①段中,作者用“远远望去”引出对竹林的整体描绘,将竹林比作“一床厚厚的绿被”,从远处的视角展现了竹林的广阔与生机,重点描写了竹林的绿色如何从山坡蔓延到山峰、山谷和山峦,这种描写是从宏观的角度来呈现竹林的整体风貌。接着在第②段中,作者的视角转向“走进竹林”,开始描写竹林内部的细节,如“层层叠叠的叶子遮住了强烈的阳光”“阳光碎成点点的斑儿”“洒在铺满黄叶的地上”,这些描写都是从近处观察到的细节,展现了竹林内部的光影效果和地面的景象。通过这种从远到近的描写顺序,作者先让读者对竹林有一个整体的印象,然后再逐步深入到竹林内部,感受竹林的细节之美,使文章的描写更加层次分明,也更能体现出作者对故乡竹林的细腻观察和深厚情感。

18.本题考查仿写词语。

文章中“软绵绵”“红彤彤”这类词语属于ABB叠词,具有很强的表现力和感染力。类似的词语还有“红通通”“白花花”“黑乎乎”“甜滋滋”等。

19.本题考查文章内容理解概括及句子含义作用。

文中画横线的句子“儿时,常约了伙伴到竹林,摘下一片嫩嫩的竹叶放入口中,吹出百灵鸟叫般清脆的声音,逗得竹枝上的鸟儿也叽叽喳喳地叫开了,留在口中的是竹叶的幽幽清香。”让我仿佛看到了孩子们在竹林中快乐玩耍的情景,听到了竹叶吹出的清脆声音和鸟儿欢快的鸣叫声,尝到了竹叶留在口中的清香。

这句话出现在第③段,是作者对儿时在竹林中玩耍的回忆。通过“常约了伙伴到竹林”可以看出孩子们对竹林的喜爱和向往,竹林是他们欢乐的天地。而“摘下一片嫩嫩的竹叶放入口中”“吹出百灵鸟叫般清脆的声音”则生动地描绘了孩子们在竹林中的顽皮与欢乐,这种声音不仅清脆悦耳,还吸引来了竹枝上的鸟儿,让整个竹林充满了生机与活力。从“留在口中的是竹叶的幽幽清香”可以看出,竹叶不仅给孩子们带来了欢乐,还带来了清新的味道,这种味道可能是一种淡淡的、自然的清香,让人感受到竹林的清新与美好。

通过这些生动的描写,作者不仅展现了竹林的美丽和生机,更传达了对童年时光的怀念以及对故乡竹林的深厚情感。这种情感是通过具体的场景和细节描写来体现的,让读者能够身临其境地感受到作者所描述的美好回忆。

20.本题考查文章内容理解概括。

第④自然段作者回忆了在春天细雨纷纷的日子里,到竹林中寻找竹笋并将其带回家做成清香四溢的菌汤这件事。这一段主要通过“在春天,细雨纷纷的日子里,我会跑到竹林中去寻找竹笋”这句话引出了作者的回忆。关键词“春天”“细雨纷纷”营造出一种清新、湿润的氛围,而“寻找竹笋”则是这一段的核心事件。作者详细描写了竹笋的形态:“那是一种灰白色的菌类,像根倒长的萝卜,半透明的,上面还沾着小水珠,鲜灵灵的”,通过这些细节描写,生动地展现了竹笋的鲜嫩和生机,让读者仿佛能看到那些晶莹剔透、沾着水珠的竹笋。

接着,作者通过“我将它们采上一大把,蹦跳着带回家,于是餐桌上又添了一份清香四溢的菌汤”这句话,描绘了自己带着竹笋回家的欢快心情以及竹笋做成菌汤后的美味。这里的“清香四溢”不仅体现了竹笋本身的清新味道,也传达了作者对故乡竹林和童年生活的美好回忆。整个段落通过具体的事件和生动的描写,展现了故乡竹林在作者心中的美好印象和对童年时光的怀念之情。

21.本题考查文章内容理解概括及主旨情感。

这句话表达了作者对故乡竹林的深切思念和眷恋之情。尽管时间已经过去很久,作者也远离了故乡,但竹林在他心中始终占据着重要的位置。

从文章的整体内容来看,作者通过前四段的描写,详细回忆了故乡竹林的美丽景色以及童年时在竹林中的欢乐时光。在第①段中,作者用“远远望去,犹如一床厚厚的绿被软软地盖着大山”来形容竹林的广阔与生机,生动地描绘出竹林的美丽与宁静。第②段则通过“层层叠叠的叶子遮住了强烈的阳光”“宛如一块绣了星星的黄锦”等描写,进一步展现了竹林内部的幽静与美好。第③段回忆了儿时在竹林中摘竹叶、吹竹叶、追逐嬉戏的快乐场景,充满了童趣和温馨。第④段则描写了春天时在竹林中寻找竹笋并带回家做成菌汤的美好经历,这些细节都体现了作者对故乡竹林的深厚感情。

到了第⑤段,作者用“时间流逝,我现在已经远离了故乡,可是我的心仍系在竹林里”这句话,直接表达了自己对故乡竹林的思念。这里的“时间流逝”暗示了岁月的变迁,而“远离了故乡”则说明作者已经离开故乡很久,但“我的心仍系在竹林里”则表明,无论距离有多远,时间有多久,故乡的竹林始终是作者心中最温暖的回忆。这种情感是通过前面几段对竹林的细腻描写和美好回忆逐渐积累起来的,最终在最后一段集中爆发,让读者深切感受到作者对故乡竹林的眷恋和不舍。

22. 平息 惩罚 23. 巧遇灵龟献计窃壤 盗取息壤止住洪水 24. 高兴 坦然 欣慰 关心老百姓,坚持自己的主张 25. 《精卫填海》 《大禹治水》 《潘多拉的盒子》 26.①有一天,鲧正在愁闷时,从水里浮上一只灵龟,对他说:“大神,不要忧愁,您可以用息壤来治住洪水呀!”

②他化身玄鱼,渡过连鹅毛都浮不起的弱水;又化成长有双翅的白马,飞过烈焰腾腾的火山。

【导语】这篇神话《鲧窃息壤》以简洁生动的笔触勾勒出鲧为民牺牲的英雄形象。文章结构清晰,四个部分呈现“治水-盗壤-救民-受罚”的完整叙事链,通过鲧的心情变化(愁闷→欣喜→坚定→欣慰)深化人物塑造。文本融合了灵龟指路、神物息壤等奇幻元素,展现神话的瑰丽特质,同时以“弱水”“火山”等意象增强传奇色彩。故事在悲剧结局中凸显了鲧舍己为人的崇高精神,暗含对个体抗争权威的人文思考,具有典型中国神话的悲壮美感。

22.本题考查的是反义词。

文中第①自然段提到“鲧带领人们治理洪水,可奔忙了整整九年,洪水仍没有平息”。“纷乱”指杂乱无序,而“平息”在这里指洪水从汹涌杂乱的状态趋于稳定,二者意思相反。

故“纷乱”的反义词是“平息”。

文中第④自然段鸟警告鲧“天帝会惩罚你的”,第⑥自然段也提到“天帝知道了息壤被盗走的事情。他大发雷霆,马上派火神祝融下到凡间,在羽山将鲧杀死”。“奖励”指给予好处以示鼓励,“惩罚”则指施加责罚以示惩戒,二者意思相反。

故“奖励”的反义词是“惩罚”。

23.本题考查的是拟取小标题。

文章第②自然段提到“有一天,鲧正在愁闷时,从水里浮上一只灵龟,对他说:‘大神,不要忧愁,您可以用息壤来治住洪水呀!’鲧想起来了,息壤是天帝的宝物……他很高兴地对灵龟说:‘谢谢你的指点,我马上去昆仑山取息壤。’”这段明确写出灵龟向鲧告知息壤可治水的方法,并促使鲧决定去取息壤。

故小标题可概括为灵龟指点取息壤。

文章第③自然段写鲧“化身玄鱼”“化成长有双翅的白马”,历尽艰辛“偷到了息壤”,体现“盗取息壤”;第④和⑤自然段写鲧不顾天帝惩罚的警告,用息壤治水,“息壤一落水立刻生出很多泥土……洪水向后退去”,最终“人们重新过上了快乐幸福的生活”,体现“治洪成功”。这部分完整涵盖了鲧盗取息壤并成功治理洪水的过程。

故小标题可概括为盗取息壤治洪成功。

24.本题考查的是文章内容的理解和分析人物形象。

文章第②自然段提到“鲧想起来了,息壤是天帝的宝物,能自己生长,取之不尽……他很高兴地对灵龟说:‘谢谢你的指点,我马上去昆仑山取息壤。’”灵龟告知息壤可治水,让鲧看到了希望,困扰已久的难题有了解决方向,因此他的心情转为“高兴”。

文章第④自然段提到“飞来一只鸟,叫道:‘大神,你竟敢偷天帝的息壤!天帝会惩罚你的!’鲧坦然笑道:‘只要能把人类从洪水中救出来,就算千刀万剐也值得!’”面对天帝可能的惩罚,鲧毫不畏惧,一心只想着拯救百姓,这种为了大义不惧后果的态度,体现了他“坦然”的心境。

文章第⑤自然段提到“鲧看到这一切,露出了欣慰的笑容。”息壤成功逼退洪水,百姓重返家园、重建生活,鲧的付出有了成果,内心充满满足与安心,因此心情是“欣慰”的。

故鲧的心情变化为:愁闷→高兴→坦然→欣慰。

从第①自然段“鲧带领人们治理洪水,可奔忙了整整九年,洪水仍没有平息,这让他很发愁”可知,鲧因治水未果、百姓仍受洪水之苦而忧愁,始终将百姓的安危放在心上;第⑤自然段“看到人们重新过上了快乐幸福的生活,鲧露出了欣慰的笑容”,更体现他因百姓安康而满足,心系百姓的情怀贯穿始终。

第③自然段描述他“化身玄鱼,渡过连鹅毛都浮不起的弱水;又化成长有双翅的白马,飞过烈焰腾腾的火山”,面对极端艰险的环境,他毫不畏惧,凭借勇气跨越障碍盗取息壤,展现了勇敢的特质。

第④自然段中,面对鸟“天帝会惩罚你”的警告,鲧坦然回应“只要能把人类从洪水中救出来,就算千刀万剐也值得”,明知盗取息壤会触怒天帝、面临严惩,仍坚持为百姓治水,体现了他为苍生甘于牺牲自我的精神。

故这是一个心系百姓、不畏艰难、勇于牺牲、执着坚定的鲧。

25.本题考查的是神话故事。

写出你读过的中国古代神话故事和古希腊神话故事,任写几个即可,答案并不唯一。

示例:中国古代神话故事:《盘古开天地》《嫦娥奔月》。

古希腊神话故事:《宙斯与普罗米修斯》。

26.本题考查的是找关键句。

从文章中任选两处你觉得描写的是神奇想象的句子,答案并不唯一。

示例:

文章第②自然段的“鲧想起来了,息壤是天帝的宝物,只要撒一点在地上,它就会不断生长,积成大山,挡住洪水。”

“息壤”这种能“不断生长”的宝物是完全虚构的,现实中不存在会自行生长的土壤。神话通过这种神奇的想象,创造出解决洪水难题的关键道具,既体现了古人对“治水”的美好愿望,也让故事充满奇幻色彩。

文章第⑤自然段的“鲧抓一把息壤向洪水撒去。息壤一落水立刻生出很多泥土,积成堤,堆成山,逼得洪水向后退去。”

息壤能自动生长成堤、山,是虚构的神奇宝物,这种想象让治水过程充满奇幻色彩,展现了神话的独特魅力。

27.人声鼎沸 风平浪静 水天相接 山崩地裂 28. 从远到近 从远处 再近些 越来越近 29. 声音 形态 30. 比喻 夸张 31. 白线 水墙 战马

【导语】这篇描写钱塘江大潮的语段颇具艺术感染力。作者采用由远及近的空间顺序,通过听觉(隆隆声)和视觉(白线、水墙)的双线描写,生动展现潮水奔涌的壮观景象。比喻手法的运用尤为出色,将浪潮比作战马、水墙等,既形象又富有气势。短句的节奏感与潮水推进的动势相得益彰,特别是“齐头并进”“浩浩荡荡”等四字短语的运用,强化了排山倒海般的视觉冲击力。全文通过多感官描写和动态刻画,成功营造出令人震撼的现场感。

27.本题考查对课文内容的默写。

书写时注意“鼎”“静”“接”“裂”的正确写法。

28.本题考查对文章观察顺序的理解与信息提取能力。

结合文中第①自然段“午后一点左右,从远处传来隆隆的响声,好像闷雷滚动。”第②自然段“再近些,只见白浪翻滚,形成一堵两丈多高的水墙。那浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来”可知,文中先是“从远处传来隆隆的响声,好像闷雷滚动”,以“从远处”点明最初的观察位置;接着“再近些,只见白浪翻滚,形成一堵两丈多高的水墙”中,“再近些”体现了观察视角向近处的移动;最后“浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来”,“越来越近”进一步强调了浪潮不断逼近、观察距离持续拉近的过程。“从远处”“再近些”“越来越近”这三个词组串联起了浪潮从远处出现到逐渐靠近的整个观察过程,完整展现了从远到近的观察顺序,让读者能跟随作者的视角,逐步感受到钱塘江大潮由远及近的壮观景象。

29.本题考查对文章描写角度的把握。

作者是从声音、形态这两个方面来描写钱塘江大潮的。文中对声音的描写十分生动,比如文中第①自然段“从远处传来隆隆的响声,好像闷雷滚动”,一开始就用“隆隆的响声”和“闷雷滚动”的比喻,让读者先从听觉上感受到大潮的到来;随着大潮逼近,又有第②自然段“那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来”的描述,进一步强化了声音的震撼力。而在形态方面,作者同样细致刻画,先是第②自然段“那条白线很快地向我们移动,逐渐拉长,变粗,横贯江面”,展现了大潮初现时的样子;接着第②自然段“再近些,只见白浪翻滚,形成一堵两丈多高的水墙”,描绘出浪潮靠近时的壮阔形态;最后第②自然段“浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进”,用形象的比喻写出了大潮奔腾而来的磅礴气势。这声音、形态两方面的描写相互结合,全方位地展现了钱塘江大潮的雄伟壮观。

30.本题考查对修辞手法的辨析。

结合文中第②自然段“那浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来;那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来。”可知,句子运用了比喻和夸张的修辞手法。“那浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来”中,将浪潮比作千万匹齐头并进的白色战马,形象生动地描绘出浪潮奔腾时的形态和磅礴气势,让读者能更直观地感受到大潮的雄伟壮观;“那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来”中,“山崩地裂”以及大地被震得颤动,对大潮声音的威力进行了极度夸大,强调了声音的巨大和震撼力,这两种修辞手法相结合,从形态和声音两方面,有力地突出了钱塘江大潮的宏大气势。

31.本题考查对文章比喻修辞的识别与理解。

语段中作者巧妙运用比喻,赋予浪潮鲜活又震撼的形象。结合文中第①自然段“过了一会儿,只见东边水天相接的地方,出现了一条白线”可知,此时浪潮初现,作者将其比作“白线”,那细长的一抹横在江面与天际之间,让我们仿佛看到远处浪潮如一条灵动的白线,正缓缓勾勒出大潮来临的初始轮廓,带着一种神秘而新奇的意味。文中第②自然“那条白线很快地向我们移动,逐渐拉长,变粗,横贯江面。再近些,只见白浪翻滚,形成一堵两丈多高的水墙”可知,随着浪潮推进,作者又把浪潮比作“水墙”,那高高涌起、翻滚着的浪头,真如一堵坚固又雄伟的墙矗立在江面,让我们直观感受到浪潮的磅礴气势与雄伟之姿。文中第②自然段“那浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来”可知,当浪潮近在眼前,作者将浪潮比作“千万匹白色战马”,瞬间,那奔腾不息、勇往直前的画面跃然眼前,让我们仿佛看到钱塘江大潮以排山倒海之势汹涌而来,尽显奇特、雄伟、壮观的景象。

32. B C C A 33. 湿润 柔和 灵性 青黄不接 2016 “如果想吃,就生火去做,哪怕柴草在三里外堆着,也应去抱回来” 34. × × × √ 35.童年生活的水乡环境为他的文字赋予了诗情画意的美感;童年的苦难经历让他体会到人间百态,成为他创作的精神财富;家人和乡邻的关爱与善良,构成了他创作的基本基调,让他的作品充满温暖与人性的美好。

【导语】这篇人物传记以水乡意象为脉络,通过童年记忆、求学经历、创作成就三个维度立体呈现了曹文轩的文学人生。文本采用“水”的隐喻贯穿始终:开篇以水乡环境孕育诗性气质,中间以生活苦难淬炼人性温度,结尾以文学清流滋养儿童心灵。典型细节如父亲箴言、祖母守望等,生动诠释了“苦难中的诗意”这一创作母题。结构上首尾呼应,由地理故乡到精神原乡,最终升华为文学世界的普世价值,体现了传记文学“以小见大”的叙事智慧。

32.本题考查文章内容的理解。

(1)从第①自然段“1954年1月,曹文轩出生于江苏盐城的一个水乡小村,”可知,文轩出生于江苏盐城。

故选B。

(2)从第②自然段“有一次他深夜看电影回来饿得难受又懒得动弹,父亲说:‘如果想吃,就生火去做,哪怕柴草在三里外堆着,也应去抱回来。”这番话奠定了他一生积极的生活态度。”可知,“如果想吃,就生火去做,哪怕柴草在三里外堆着,也应去抱回来。”这句话对曹文轩童年生活态度影响最大。

故选C。

(3)从第④自然段“曹文轩从18岁开始发表作品,创作了众多脍炙人口的佳作,如《草房子》《青铜葵花》《根鸟》等。”可知,曹文轩创作的作品有《草房子》《青铜葵花》《根鸟》,而《狼王梦》是一本以狼为主角的动物小说,其作者是当代中国著名作家沈石溪。

故选C。

(4)从第⑤自然段“2016年,曹文轩获得国际安徒生奖,成为第一个获此殊荣的中国作家。这一奖项是对他在儿童文学领域卓越成就的高度认可。”可知,文轩获得的国际儿童文学领域最高奖项是国际安徒生奖。

故选A。

33.本题考查文章内容的理解。

(1)从第①自然段“这样独特的水乡生活,为他日后的文学创作埋下了诗意的种子,只要一提笔,水的湿润、柔和与灵性就自然而然地流淌在他的文字里。”可知,曹文轩自小生活在水乡,他的文字充满了水的湿润、柔和与灵性。

(2)从第②自然段“ 曹文轩的童年,物质生活十分匮乏。春天青黄不接时,饥饿感如影随形,他甚至开玩笑说自己的脑子都快被饿坏了,发育也一度停滞。”可知,曹文轩童年时,春天最让他难受,因为这是一个青黄不接的季节。

(3)从第⑤自然段“2016年,曹文轩获得国际安徒生奖,成为第一个获此殊荣的中国作家。”可知,曹文轩凭借作品的卓越成就,是在“2016”获得国际安徒生奖。

(4)从第②自然段“有一次他深夜看电影回来饿得难受又懒得动弹,父亲说:‘如果想吃,就生火去做,哪怕柴草在三里外堆着,也应去抱回来。”这番话奠定了他一生积极的生活态度。”可知,“如果想吃,就生火去做,哪怕柴草在三里外堆着,也应去抱回来。”曹文轩的父亲用朴实的这句话语教育曹文轩,奠定了他一生积极的生活态度。

34.本题考查文章内容的理解。

(1)从第②自然段“ 曹文轩的童年,物质生活十分匮乏。春天青黄不接时,饥饿感如影随形,他甚至开玩笑说自己的脑子都快被饿坏了,发育也一度停滞。”可知,曹文轩童年时生活贫困,经历过苦难。故本题理解有误。

(2)从第③自然段“ 1974年,凭借在文学创作方面的小有名气,曹文轩获得了盐城地区唯一一个被推荐上北京大学的机会,同年9月被北大图书馆系录取,后因文笔出众转入中文系学习。毕业后,他留校任教,始终把教书育人当作神圣使命,他开设的课程深受学生欢迎,还曾高票当选‘北大十佳教师’ 。”可知,曹文轩从北大毕业后留校任教,没有选择回到家乡工作。故本题理解有误。

(3)从第 ④自然段“《草房子》以油麻地小学为背景,通过桑桑、秃鹤、杜小康等孩子的经历,展现了成长的欢乐与痛苦,其中的悲悯情怀在现实生活中显得尤为珍贵;”可知,作品表现的是儿童视角下的成长故事,并提到“悲悯情怀”是对孩子世界的刻画,而非成人生活。故本题理解有误。

(4)从第⑤自然段“2016年,曹文轩获得国际安徒生奖,成为第一个获此殊荣的中国作家。这一奖项是对他在儿童文学领域卓越成就的高度认可。”可知,国际安徒生奖素有儿童文学界的“诺贝尔文学奖”美誉。故本题理解正确。

35.本题考查文章内容的理解。

第①段讲述了曹文轩生长在水乡,水的湿润、柔和与灵性赋予其文字独特的诗意,成为创作中重要的意象来源。第②段讲述了尽管童年物质匮乏,但家人与乡邻的关爱让他感受到人性的善良与温暖,这构成了其作品“悲悯情怀”的基调(如《草房子》《青铜葵花》中对苦难与温情的描写)。“如果想吃,就生火去做”的朴素哲理,塑造了他积极面对生活的态度,反映在作品人物面对困境时的坚韧品格(如《根鸟》中的成长主题)。第③段讲述了贫困生活中的细节观察(如水中植物、饥饿体验),使曹文轩的作品充满真实而细腻的描写。

因此可知,曹文轩的童年水乡生活赋予其文字诗意的灵性;物质匮乏中的温情体验形成作品悲悯善良的基调;父亲的教诲塑造了积极的生活态度;苦难中的细致观察使其创作真实而深刻。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

3升4现代文阅读衔接练习卷-语文三年级下册统编版

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、现代文阅读

风筝的故事

①风筝的起源地在中国。我国古代思想家墨子潜心钻研整整三载,终于用木头做了一只飞鸟,将它放飞,我们有理由相信墨子的这只木质飞鸟,就是我国历史上乃至人类历史上的第一只风筝。

②在中国古代,风筝( )是一项娱乐方式,( )被用于军事等方面。在汉朝时,大将军韩信就让人们专门制作了许多大型风筝,并在风筝的首端安装一个发声器,需要时可以用弓箭射出。韩信命令士兵们在晚上将其射向楚国军队的军营,发出“咻咻咻”的奇怪叫声,以此来吓唬敌方士兵,增加战争的胜算。南北朝侯景攻占台城之时,风筝就曾被用于告急。

③唐代初期,纸张制造业的发展使得人们在制作风筝时,终于可以将笨重的木头换成纸糊的。在唐代晚期的皇室中,放风筝已经是深受王公贵族们喜爱的解闷娱乐方式之一。到了宋代,民间就已经把放风筝作为一项趣味性强的运动。明代初期,风筝还是科学研究的工具。

④传统的中国风筝制作技艺包括“扎、糊、绘、放”四种技艺。“扎”即要达到对称,使风筝左右两侧的受风面积相当。“糊”即要保证整体平整,干净利落。“绘”即要做到远眺清楚,近看真实的效果。风筝的绘画艺术是一种综合绘画技法的体现。风筝摆在室内,放到空中,都是一幅美丽的图画。“放”即要依据风力调整提线角度。只有这四种技艺都做好,才能完成一只美丽的风筝。

1.默读第2、3自然段,梳理风筝作用的演变过程,完成下面的思维导图。

2.请在第二自然段的括号里填上恰当的关联词。

3.我可以借助关键语句概括第④自然段的大意: 。(用原文回答)

4.深厚的传统文化是中国人的根。风筝制作技艺就是中国优秀传统文化之一,你还知道哪些中国优秀传统文化,请至少写两个。

5.从文中可知,我国历史上乃至人类历史上的第一只风筝是 。

胖驴和瘦马

①牲口棚里有一头驴和一匹马。驴,四条腿粗粗的,看起来胖胖的。马,四条腿细细的,看起来瘦瘦的。

②每天,胖驴把一个套子套在身上,不停地磨面,忙得不得了!

③每天,马飞快地奔跑着送东西,忙得不得了!

④胖驴和瘦马都觉得对方的工作很轻松,羡慕对方的工作。于是,胖驴和瘦马决定互换工作。

⑤第二天,驴代替马出去送信,可是驴没有出过门,绕来绕去的, 走了半天也没有送出一封信;马没有拉过磨,总是使不上劲,弄得腰酸背痛的也没有磨出半口袋面粉。

⑥到了晚上,胖驴和瘦马都饿坏了,他们异口同声地说:“我这辈子从来没有干过这么重的活,以后再也不羡慕你了。”

6.你觉得这个故事的题目有趣吗?为什么?

7.胖驴每天负责 ,瘦马每天负责 。

8.联系文章内容说一说,为什么胖驴和瘦马决定互换工作?

9.本篇文章告诉我们( )

A.要互相体谅,不要总是羡慕别人轻松 B.要诚实

课内阅读。

①“哟,这里有一个罐子!”一个人惊讶地说。

②“真的,一个陶罐!”其他的人都高兴地叫起来。

③捧起陶罐,倒掉里面的泥土,清理干净,它还是那样光洁,朴素,美观。

④“多美的陶罐!”一个人说,“小心点儿,千万别把它碰坏了,这是古代的东西,很有价值的。”

⑤“谢谢你们!”陶罐兴奋地说,“我的兄弟铁罐就在我旁边,请你们把它也掘出来吧,它一定闷得不行了。”

⑥人们立即动手,翻来覆去,把土都掘遍了,但是,连铁罐的影子也没见到。

10.“翻来覆去”一词中,有两个字意思相近,两个字意思相反。下列词语与这个词结构相同的是

A.开天辟地 B.七上八下 C.千变万化

11.朗读画线的句子时,应该用 的语气。

A.惊讶 B.谨慎 C.高兴

12.“连铁罐的影子也没见到”是因为

13.从陶罐和铁罐的结局中,你明白了什么道理?

A.陶罐完美无缺,而铁罐一无是处。

B.每个人都有自己的长处,要善于看到别人的长处,正视自己的短处。

C.陶罐比铁罐保存的时间更长,所以更有价值。

课内阅读。

赵州桥非常雄伟。桥长五十多米,有九米多宽。这么长的桥,全部用石头砌成,下面没有桥墩,只有一个净跨三十七米多的拱形大桥洞。大桥洞顶上的左右两边,还各有两个拱形的小桥洞。平时,河水从大桥洞流过,发大水的时候,河水还可以从四个小桥洞流过。这种设计,在建桥史上是一个创举,既减轻了流水对桥身的冲击力,使桥不容易被大水冲毁,又减轻了桥身的重量,节省了石料。

14.选文是围绕哪句话写的?用“ ”画出来。

15.结合选段,下面示意图最像赵州桥的是哪一项( )

A. B.

C. D.

16.文中说明赵州桥最先使用了“这种设计”的词语是: 。

这种设计的好处是:

① ;

② 。

阅读。

心系竹林

①故乡的竹林,远远望去,犹如一床厚厚的绿被软软地盖着大山。清风过处,绿被子也随风起伏,仿佛是大山恬静休憩时均匀的呼吸。那竹林的绿是很浓很浓的,顺着山坡缓缓地蔓延,浸绿了巍峨的山峰,润绿了薄云缭绕的山谷,也映绿了远处的山峦。

②走进竹林,层层叠叠的叶子遮住了强烈的阳光,它们把阳光碎成点点的斑儿,零星地洒在铺满黄叶的地上,宛如一块绣了星星的黄锦。

③儿时,常约了伙伴到竹林,摘下一片嫩嫩的竹叶放入口中,吹出百灵鸟叫般清脆的声音,逗得竹枝上的鸟儿也叽叽喳喳地叫开了,留在口中的是竹叶的幽幽清香。我们在林中追逐嬉戏,玩累了就找块儿地方躺下,那软绵绵的厚厚的金黄的叶子,给人躺在炕上般的感觉,那么舒畅,那么惬意。闭了眼,让叶间的光点儿照在眼上,便感到红彤彤的一片。我们在这一片红亮的色彩中,幻想着自己已经长大了的将来……

④在春天,细雨纷纷的日子里,我会跑到竹林中去寻找竹笋,那是一种灰白色的菌类,像根倒长的萝卜,半透明的,上面还沾着小水珠,鲜灵灵的。我将它们采上一大把,蹦跳着带回家,于是餐桌上又添了一份清香四溢的菌汤。

⑤时间流逝,我现在已经远离了故乡,可是我的心仍系在竹林里。

17.读文章第①②段,作者在介绍故乡的竹林时,是按照从 到 的顺序写的。

18.文中有许多“软绵绵、红彤彤”类的词语,请再写几个类似词语。

19.读文章时要入情入境。文中画横线的句子让我仿佛看到了 ,听到了 ,尝到了 。

20.第四自然段作者回忆了哪件事?

21.“时间流逝,我现在远离了故乡,可是我的心仍系在竹林里。”这句话表达了作者怎样的情感?

课外阅读。

鲧(ɡǔn)窃息壤

①鲧带领人们治理洪水,可奔忙了整整九年,洪水仍没有平息,这让他很发愁。

②有一天,鲧正在愁闷时,从水里浮上一只灵龟,对他说:“大神,不要忧愁,您可以用息壤来治住洪水呀!”鲧想起来了,息壤是天帝的宝物,只要撒在地上,它就能生出很多泥土,治住洪水。他很高兴地对灵龟说:“谢谢你的指点,我马上去昆仑山取息壤。”

③他化身玄鱼,渡过连鹅毛都浮不起的弱水;又化成长有双翅的白马,飞过烈焰腾腾的火山……历尽千辛万苦,他终于偷到了息壤。

④这时,飞来一只鸟,叫道:“大神,你竟敢偷天帝的息壤!天帝会惩罚你的!”鲧坦然笑道:“只要能把人类从洪水中救出来,就算千刀万剐也值得!”说罢,他就向人间走去。

⑤鲧抓一把息壤向洪水撒去。息壤一落水立刻生出很多泥土,积成堤,堆成山,逼得洪水向后退去。鲧不停地撒,边撒边向前走,洪水也一步步地退了下去。在他身后,出现了一片又一片新生的土地。人们从洞穴里走出来,在新生的土地上种庄稼,盖新房,又重新过上了快乐幸福的生活。看到这一切,鲧露出了欣慰的笑容。

⑥可不幸的是,天帝知道了息壤被盗走的事情。他大发雷霆,马上派火神祝融下到凡间,在羽山将鲧杀死,夺回了剩余的息壤。

22.从文中找出下列词语的反义词。

纷乱( ) 奖励( )

23.如果把故事内容分成四个部分,每个部分我能照样子概括成小标题,依此是 治理洪水没有成功→ → → 天帝震怒杀鲧夺壤。(照样子概括小标题)

24.仔细阅读②—⑤自然段,我们能感受到鲧的心情一直处在不断变化之中:依此是愁闷→ → → 。由此我感受到了一个 的鲧。

25.选文是一个神话故事,像这样的神话故事本学期我读了很多,如中国古代神话故事 、 ,古希腊神话故事 。

26.故事中有很多神奇的想象,能让我们感受到神话故事的魅力。请你选择两处,用“ ”划出来。

课内阅读。

①午后一点左右,从远处传来隆隆的响声,好像闷雷滚动。顿时( )。 有人告诉我们,潮来了!我们踮着脚往东望去,江面还是( ),看不出有什么变化。过了一会儿,响声越来越大,只见东边( )的地方,出现了一条白线,人群又沸腾起来。

②那条白线很快地向我们移动,逐渐拉长,变粗,横贯江面。再近些,只见白浪翻滚,形成一堵两丈多高的水墙。那浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来;那声音如同( ),好像大地都被震得颤动起来。

27.按原文内容填空

28.作者按 的观察顺序描写了钱塘江大潮,从“ ”“ ” “ ”这几个词组可以看出来。

29.作者是从 、 这两个方面来描写钱塘江大潮的。

30.文中画横线的句子运用了 、 的修辞手法,突出了钱塘江大潮的宏大气势。

31.语段中把浪潮比作 、 和 ,让我们仿佛看到钱塘江大潮的奇特、雄伟、壮观的景象。

作者小故事。

曹文轩:从水乡走出的文学大家

①1954年1月,曹文轩出生于江苏盐城的一个水乡小村,那里沟河纵横,曹文轩自小就被水环绕,听到的是摇橹声、赶鹰入水声,嗅到的是水中植物混杂的味道。这样独特的水乡生活,为他日后的文学创作埋下了诗意的种子,只要一提笔,水的湿润、柔和与灵性就自然而然地流淌在他的文字里。

②曹文轩的童年,物质生活十分匮乏。春天青黄不接时,饥饿感如影随形,他甚至开玩笑说自己的脑子都快被饿坏了,发育也一度停滞。但即便生活艰苦,家人和乡邻的爱却从未缺席。他的父亲从不打骂他,总是用朴实的话语引导他。有一次他深夜看电影回来饿得难受又懒得动弹,父亲说:“如果想吃,就生火去做,哪怕柴草在三里外堆着,也应去抱回来。”这番话奠定了他一生积极的生活态度。他的祖母耳聋眼花,却总会在他外出时,拄着拐杖到村口大路边,逢人就问他的消息,直到他回来。母亲总是先尽孩子们享用食物,自己随便吃一点。左邻右舍虽然贫困,却也愿意尽力接济旁人,在他饿得心慌时,会翻箱倒柜找出花生、红薯或苞谷给他垫肚子 ,这些点滴让他感受到人性的善良与温暖,构成了他创作的基本基调。

③1974年,凭借在文学创作方面的小有名气,曹文轩获得了盐城地区唯一一个被推荐上北京大学的机会,同年9月被北大图书馆系录取,后因文笔出众转入中文系学习。毕业后,他留校任教,始终把教书育人当作神圣使命,他开设的课程深受学生欢迎,还曾高票当选“北大十佳教师”。他不仅在北大的课堂上传道授业,还在世界多所大学举办演讲、讲学,也常深入中小学,指导孩子们阅读、写作,鼓励他们观察和热爱生活。

④曹文轩从18岁开始发表作品,创作了众多脍炙人口的佳作,如《草房子》《青铜葵花》《根鸟》等。《草房子》以油麻地小学为背景,通过桑桑、秃鹤、杜小康等孩子的经历,展现了成长的欢乐与痛苦,其中的悲悯情怀在现实生活中显得尤为珍贵;《青铜葵花》讲述了乡村哑巴青铜和城市孤女葵花之间纯真的兄妹情,以及一家人在苦难中相互扶持的故事 。他的作品不仅深受孩子们喜爱,也适合大人阅读,字里行间蕴含着对孩子成长的引导和对生活的深刻思考。

⑤2016年,曹文轩获得国际安徒生奖,成为第一个获此殊荣的中国作家。国际安徒生奖评委会给他的颁奖词写道:“曹文轩的作品读起来很美,书写了关于悲伤和苦痛的童年生活,树立了孩子们面对艰难生活挑战的榜样,能够赢得广泛的儿童读者的喜爱。”这一奖项是对他在儿童文学领域卓越成就的高度认可。

32.选择题

(1)曹文轩出生在( )

A.江苏南京 B.江苏盐城 C.浙江杭州 D.山东青岛

(2)曹文轩童年时,对他生活态度影响最大的一句话是( )

A.要做个善良的人

B.自己的事情自己做

C.如果想吃,就生火去做,哪怕柴草在三里外堆着,也应去抱回来

D.知识改变命运

(3)以下哪部作品不是曹文轩创作的( )

A.《草房子》 B.《青铜葵花》 C.《狼王梦》 D.《根鸟》

(4)曹文轩获得的国际儿童文学领域最高奖项是( )

A.国际安徒生奖 B.纽伯瑞儿童文学奖 C.凯迪克大奖 D.格林童话奖

33.填空题。

(1)曹文轩自小生活在水乡,他的文字充满了水的 、 和 。

(2)曹文轩童年时,春天最让他难受,因为这是一个 的季节。

(3)曹文轩凭借作品的卓越成就,在 年获得国际安徒生奖。

(4)曹文轩的父亲用朴实的话语教育他,其中 的话奠定了他一生积极的生活态度。

34.判断题

(1)曹文轩童年生活富足,没有经历过苦难。( )

(2)曹文轩从北大毕业后,选择回到家乡工作。( )

(3)《草房子》主要讲述了大人们在油麻地的生活故事。( )

(4)国际安徒生奖素有儿童文学界的“诺贝尔文学奖”美誉。( )

35.简答题

请简要概括曹文轩童年生活对他文学创作的影响。

《3升4现代文阅读衔接练习卷-语文三年级下册统编版》参考答案

1.宋代 被用于告急 解闷娱乐的方式之一 科学研究的工具 2.不仅 还 3.传统的中国风筝制作技艺包括“扎、糊、绘、放”四种技艺。 4.造纸术、京剧 5.墨子的木质飞鸟

【导语】这篇关于风筝的短文结构清晰,从风筝的起源、军事用途、材质演变到制作技艺,层层递进,展现了风筝在中国历史中的多元角色。文章以墨子造木鸟的传说开篇,赋予风筝文化厚重感;随后通过韩信用风筝震慑敌军的生动案例,凸显其军事价值;再以唐、宋、明三代风筝功能的演变,体现其从实用工具到娱乐载体的转型;最后详述传统制作技艺,强调其工艺美学。全文兼具历史性与趣味性,既呈现风筝作为非物质文化遗产的技艺精髓,又折射出中国古代科技与文化的智慧交融。

1.本题考查文章内容的理解。

结合第②自然段“在汉朝时,大将军韩信就让人专门制作了许多大型风筝,并在风筝的首端安装一个发声器,需要时可以用弓箭射出。韩信命令士兵们在晚上将其射向楚国军队的军营,发出‘咻咻咻’的奇怪叫声,以此来吓唬敌方士兵,以此来增加战争的胜算”可知,汉朝时,风筝被用来吓唬敌方士兵;由“在南北朝侯景攻占台城之时,风筝就曾被用于告急”可知,南北朝时,风筝用于告急;

结合第③段“唐代初期,纸张制造业的发展使得人们在制作风筝时,终于可以将笨重的木头换成纸糊的。在唐代晚期的皇室中,放风筝已经是深受王公贵族们喜爱的解闷娱乐方式之一”可知,唐代初期,用纸糊风筝;唐代晚期,成为了王公贵族的解闷娱乐方式之一;由“到了宋代,民间就已把放风筝作为一项趣味性强的运动”可知,北宋时期,风筝成了趣味性强的运动;由“明代初期,风筝还是科学研究的工具。”可知,明代初期,风筝是科学研究的工具。

2.本题考查关联词的应用。

结合“风筝( )是一项娱乐方式,( )被用于军事等方面。”可知,此处时表示递进关系的,故可用表示递进关系的关联词“不仅……还……、不但……而且……”强调风筝的功能不仅限于娱乐,还扩展到军事领域,符合上下文对风筝多元用途的阐述。

3.本题考查找关键句。

结合第④自然段“‘扎’即要达到对称,使风筝左右两侧的受风面积相当。‘糊’即要保证整体平整,干净利落。‘绘’即要做到远眺清楚,近看真实的效果。风筝的绘画艺术是一种综合绘画技法的体现。风筝摆在室内,放到空中,都是一幅美丽的图画。‘放’即要依据风力调整提线角度。只有这四种技艺都做好,才能完成一只美丽的风筝。”可知,第④自然段主要讲:传统的中国风筝制作技艺包括“扎、糊、绘、放”四种技艺。

4.本题考查国学常识。

题干要求搜集中国优秀传统文化,言之有理即可。

国画、剪纸等。

5.本题考查对文章内容的理解。

结合第①自然段“我们有理由相信墨子的这只木制飞鸟,就是我国历史上乃至人类历史上的第一只风筝”可知,人类历史上第一只风筝是墨子的木制飞鸟。

6.有趣,“胖”和“瘦”形成对比,让我们更有阅读兴趣。 7. 磨面(拉磨) 送东西 8.因为胖驴和瘦马都觉得对方的工作很轻松,羡慕对方的工作,于是决定互换工作。 9.A

【导语】这篇寓言通过胖驴瘦马互换工作的巧妙构思,展现了职业认知的错位。作者用对比手法(驴腿粗/马腿细、磨面/送信)强化角色特征,通过“绕路送信”“使不上劲”等细节描写,生动呈现了跨专业工作的困境。结尾“异口同声”的醒悟,以戏剧性反转点明“各有所长”的哲理。语言上楷体字+口语化表达(如“腰酸背痛”)增强了童趣,但“套子套在身上”等表述稍显生硬。整体是篇合格的品德寓言,符合“做好本职工作”的传统教育导向。

6.本题考查阅读策略。

题目“胖驴和瘦马”使用了反义词“胖”和“瘦”,直接点明了故事中两个主角最突出的外形特征,这种对比本身就很有趣,能吸引读者注意,想知道胖驴和瘦马之间会发生什么故事。题目非常有趣。

7.本题考查提取关键信息。

结合第②自然段“每天,胖驴把一个套子套在身上,不停地磨面,忙得不得了!”可知,胖驴每天忙着拉石磨;结合第③自然段“每天,马飞快地奔跑着送东西,忙得不得了!”可知,瘦马每天忙着送东西。

8.本题考查文章内容的理解。

结合第④自然段“胖驴和瘦马都觉得对方的工作很轻松,羡慕对方的工作。于是,胖驴和瘦马决定互换工作。”可知,胖驴和瘦马决定互换工作是因为都觉得对方的工作很轻松,羡慕对方的工作。

9.本题考查文章内容的理解。

结合第⑥自然段“到了晚上,胖驴和瘦马都饿坏了,他们异口同声地说:‘我这辈子从来没有干过这么重的活,以后再也不羡慕你了。’”可知,文章中胖驴觉得瘦马的工作轻松,瘦马觉得胖驴的工作轻松,当他们互换工作后才发现彼此的工作都不轻松,都被累坏了。这让他们明白了每个工作都有其辛苦之处,没有谁的工作是绝对轻松的。本篇文章告诉我们要互相体谅,不要总是羡慕别人轻松。

故选A。

10.A 11.C 12.铁罐被锈蚀了。 13.B

【导语】这篇寓言通过陶罐与铁罐的对比,巧妙揭示了事物本质与时间考验的深刻主题。陶罐的质朴坚韧与铁罐的脆弱形成鲜明反差,语言简洁却富有象征意味。人物对话生动自然,考古场景的描写富有画面感,尤其是“翻来覆去”的搜寻细节,既推动情节又暗示铁罐的命运。故事在短小篇幅中完成了从发现到感悟的完整叙事,结尾留白引发读者思考,体现了寓言文学以小见大的艺术特色。

10.本题考查词语的结构。

结合“翻来覆去”可知,“翻”与“覆”是一组近义词,“来”与“去”是一组反义词。

A.“开天辟地”中“开”与“辟”是近义词,“天”与“地”是反义词;

B.“七上八下”中“七”“八”是数字,“上”与“下”是反义词;

C.“千变万化”中“千”“万”是数字,“变”与“化”是近义词。

结构相同的是:开天辟地。

故选A。

11.本题考查朗读句子。

结合第②自然段“‘真的,一个陶罐!’其他的人都高兴地叫起来。”中“高兴地叫起来”可知,此时人们的心情很高兴,应该用高兴的语气。

故选C。

12.本题考查生活常识。

铁在潮湿的空气中会被慢慢氧化,生锈、腐烂 ,经过很长的时间,铁罐被氧化了,故铁罐的影子也没见到。

13.本题考查短文的主旨。

通过阅读这篇课文可知,这个故事讲的在国王的御厨里,有一只铁罐,它因为自恃坚硬而常常瞧不起陶罐,不断对其进行奚落和嘲笑。陶罐则始终保持着谦虚、友善和宽容的态度,不与铁罐计较。随着时间的推移,宫殿倒塌,两个罐子被埋在土里。多年以后,当它们被挖掘出来时,陶罐因为主人的珍视和时间的沉淀,变得更有价值,出土成为文物;而铁罐却因为自己的傲慢和坚硬,在一次意外中破损,最终化为泥土,不复存在。这个故事通过陶罐和铁罐之间的对话和最终命运的不同,向我们传达了关于谦虚、傲慢和事物价值的深刻道理。它告诉我们,每个人都有长处和短处,要善于看到别人的长处,正视自己的短处,相互尊重,和睦相处。同时,也揭示了谦虚使人进步,傲慢使人落后的道理。

故选B。

14.赵州桥非常雄伟。 15.B 16. 创举 既减轻了流水对桥身的冲击力,使桥不容易被大水冲毁 又减轻了桥身的重量,节省了石料

【导语】这段文字聚焦赵州桥,以简洁语言勾勒其雄伟外观,借“创举”凸显独特设计。把桥洞比作大圆盘,形象展现形态;说明建筑特点与优势,让读者感知古代工匠智慧,虽简短却精准传递赵州桥魅力与价值,是科普性与文学性兼具的描写。

14.本题考查找关键句。

找中心句要抓能概括段落主要内容的句子。段落围绕赵州桥展开,第一句“赵州桥非常雄伟”是总起,后面“桥长……大圆盘”写外观,“大桥洞……流过”讲设计,都为体现“雄伟”,所以是中心句,统领全段,让内容围绕它有序展开。

示例:赵州桥非常雄伟。

15.本题考查文章内容的概括和理解。

“下面没有桥墩,只有一个净跨三十七米多的拱形大桥洞。大桥洞顶上的左右两边,还各有两个拱形的小桥洞”可知赵州桥下面只有一个拱形大桥洞,大桥洞顶上的左右两边各有两个拱形的小桥洞。

A.图中有三个拱形桥洞,与原文不符。故错误。

B.图中有一个大拱形桥洞,大桥洞顶上的左右两边各有两个拱形的小桥洞,与原文相符。故正确。

C.图中有一个大拱形桥洞,大桥洞边上左右只各有一个拱形的小桥洞,与原文不符。故错误。

D.图中有一个大拱形桥洞大桥洞顶上没有小桥洞,与原文不符。故错误。

故选B。

16.本题考查找关键词、文章内容的概括和理解。

“这种设计,在建桥史上是一个创举”,“创举”指前所未有的举动,文中用它说明赵州桥的设计在当时建桥史上是创新。从“这种设计,在建桥史上是一个创举”可知,该词体现设计的开创性,突出其独特价值。

示例:文中说明赵州桥最先使用了“这种设计”的词语是:创举。

“这种设计……,既减轻了流水对桥身的冲击力,使桥不容易被大水冲毁,又减轻了桥身的重量,节省了石料”可知这种设计的好处是:①减轻流水冲击力,不易被冲毁;②减轻桥身重量,节省石料。

17. 远观 近看 18. 绿油油 金灿灿 亮晶晶 香喷喷 19. 孩子们在竹林里吹竹叶、追逐嬉戏的场景 竹叶吹出的清脆鸟叫声和孩子们的欢笑声 竹叶的幽幽清香 20.作者回忆了春天时在竹林里寻找竹笋并带回家做菌汤的事。 21.这句话表达了作者对故乡竹林深深的怀念和眷恋之情。

【导语】《心系竹林》是一篇充满乡愁的抒情散文。文章以竹林为情感载体,通过多感官描写构建诗意画面:视觉上运用“绿被”“黄锦”等比喻展现竹林层次,听觉上以鸟鸣竹叶声营造生机,味觉通过菌汤勾起回忆。作者采用由远及近的空间顺序(整体竹林→林间细节),穿插童年趣事,将自然景物与人文情怀完美融合。结尾“心仍系在竹林里”点明主旨,用竹林意象寄托对故乡的深切眷恋,体现“物我交融”的抒情笔法。

17.本题考查写作顺序。

作者在介绍故乡的竹林时,是按照从远到近的顺序写的。在第①段中,作者用“远远望去”引出对竹林的整体描绘,将竹林比作“一床厚厚的绿被”,从远处的视角展现了竹林的广阔与生机,重点描写了竹林的绿色如何从山坡蔓延到山峰、山谷和山峦,这种描写是从宏观的角度来呈现竹林的整体风貌。接着在第②段中,作者的视角转向“走进竹林”,开始描写竹林内部的细节,如“层层叠叠的叶子遮住了强烈的阳光”“阳光碎成点点的斑儿”“洒在铺满黄叶的地上”,这些描写都是从近处观察到的细节,展现了竹林内部的光影效果和地面的景象。通过这种从远到近的描写顺序,作者先让读者对竹林有一个整体的印象,然后再逐步深入到竹林内部,感受竹林的细节之美,使文章的描写更加层次分明,也更能体现出作者对故乡竹林的细腻观察和深厚情感。

18.本题考查仿写词语。

文章中“软绵绵”“红彤彤”这类词语属于ABB叠词,具有很强的表现力和感染力。类似的词语还有“红通通”“白花花”“黑乎乎”“甜滋滋”等。

19.本题考查文章内容理解概括及句子含义作用。

文中画横线的句子“儿时,常约了伙伴到竹林,摘下一片嫩嫩的竹叶放入口中,吹出百灵鸟叫般清脆的声音,逗得竹枝上的鸟儿也叽叽喳喳地叫开了,留在口中的是竹叶的幽幽清香。”让我仿佛看到了孩子们在竹林中快乐玩耍的情景,听到了竹叶吹出的清脆声音和鸟儿欢快的鸣叫声,尝到了竹叶留在口中的清香。

这句话出现在第③段,是作者对儿时在竹林中玩耍的回忆。通过“常约了伙伴到竹林”可以看出孩子们对竹林的喜爱和向往,竹林是他们欢乐的天地。而“摘下一片嫩嫩的竹叶放入口中”“吹出百灵鸟叫般清脆的声音”则生动地描绘了孩子们在竹林中的顽皮与欢乐,这种声音不仅清脆悦耳,还吸引来了竹枝上的鸟儿,让整个竹林充满了生机与活力。从“留在口中的是竹叶的幽幽清香”可以看出,竹叶不仅给孩子们带来了欢乐,还带来了清新的味道,这种味道可能是一种淡淡的、自然的清香,让人感受到竹林的清新与美好。

通过这些生动的描写,作者不仅展现了竹林的美丽和生机,更传达了对童年时光的怀念以及对故乡竹林的深厚情感。这种情感是通过具体的场景和细节描写来体现的,让读者能够身临其境地感受到作者所描述的美好回忆。

20.本题考查文章内容理解概括。

第④自然段作者回忆了在春天细雨纷纷的日子里,到竹林中寻找竹笋并将其带回家做成清香四溢的菌汤这件事。这一段主要通过“在春天,细雨纷纷的日子里,我会跑到竹林中去寻找竹笋”这句话引出了作者的回忆。关键词“春天”“细雨纷纷”营造出一种清新、湿润的氛围,而“寻找竹笋”则是这一段的核心事件。作者详细描写了竹笋的形态:“那是一种灰白色的菌类,像根倒长的萝卜,半透明的,上面还沾着小水珠,鲜灵灵的”,通过这些细节描写,生动地展现了竹笋的鲜嫩和生机,让读者仿佛能看到那些晶莹剔透、沾着水珠的竹笋。

接着,作者通过“我将它们采上一大把,蹦跳着带回家,于是餐桌上又添了一份清香四溢的菌汤”这句话,描绘了自己带着竹笋回家的欢快心情以及竹笋做成菌汤后的美味。这里的“清香四溢”不仅体现了竹笋本身的清新味道,也传达了作者对故乡竹林和童年生活的美好回忆。整个段落通过具体的事件和生动的描写,展现了故乡竹林在作者心中的美好印象和对童年时光的怀念之情。

21.本题考查文章内容理解概括及主旨情感。

这句话表达了作者对故乡竹林的深切思念和眷恋之情。尽管时间已经过去很久,作者也远离了故乡,但竹林在他心中始终占据着重要的位置。

从文章的整体内容来看,作者通过前四段的描写,详细回忆了故乡竹林的美丽景色以及童年时在竹林中的欢乐时光。在第①段中,作者用“远远望去,犹如一床厚厚的绿被软软地盖着大山”来形容竹林的广阔与生机,生动地描绘出竹林的美丽与宁静。第②段则通过“层层叠叠的叶子遮住了强烈的阳光”“宛如一块绣了星星的黄锦”等描写,进一步展现了竹林内部的幽静与美好。第③段回忆了儿时在竹林中摘竹叶、吹竹叶、追逐嬉戏的快乐场景,充满了童趣和温馨。第④段则描写了春天时在竹林中寻找竹笋并带回家做成菌汤的美好经历,这些细节都体现了作者对故乡竹林的深厚感情。

到了第⑤段,作者用“时间流逝,我现在已经远离了故乡,可是我的心仍系在竹林里”这句话,直接表达了自己对故乡竹林的思念。这里的“时间流逝”暗示了岁月的变迁,而“远离了故乡”则说明作者已经离开故乡很久,但“我的心仍系在竹林里”则表明,无论距离有多远,时间有多久,故乡的竹林始终是作者心中最温暖的回忆。这种情感是通过前面几段对竹林的细腻描写和美好回忆逐渐积累起来的,最终在最后一段集中爆发,让读者深切感受到作者对故乡竹林的眷恋和不舍。

22. 平息 惩罚 23. 巧遇灵龟献计窃壤 盗取息壤止住洪水 24. 高兴 坦然 欣慰 关心老百姓,坚持自己的主张 25. 《精卫填海》 《大禹治水》 《潘多拉的盒子》 26.①有一天,鲧正在愁闷时,从水里浮上一只灵龟,对他说:“大神,不要忧愁,您可以用息壤来治住洪水呀!”

②他化身玄鱼,渡过连鹅毛都浮不起的弱水;又化成长有双翅的白马,飞过烈焰腾腾的火山。

【导语】这篇神话《鲧窃息壤》以简洁生动的笔触勾勒出鲧为民牺牲的英雄形象。文章结构清晰,四个部分呈现“治水-盗壤-救民-受罚”的完整叙事链,通过鲧的心情变化(愁闷→欣喜→坚定→欣慰)深化人物塑造。文本融合了灵龟指路、神物息壤等奇幻元素,展现神话的瑰丽特质,同时以“弱水”“火山”等意象增强传奇色彩。故事在悲剧结局中凸显了鲧舍己为人的崇高精神,暗含对个体抗争权威的人文思考,具有典型中国神话的悲壮美感。

22.本题考查的是反义词。

文中第①自然段提到“鲧带领人们治理洪水,可奔忙了整整九年,洪水仍没有平息”。“纷乱”指杂乱无序,而“平息”在这里指洪水从汹涌杂乱的状态趋于稳定,二者意思相反。

故“纷乱”的反义词是“平息”。

文中第④自然段鸟警告鲧“天帝会惩罚你的”,第⑥自然段也提到“天帝知道了息壤被盗走的事情。他大发雷霆,马上派火神祝融下到凡间,在羽山将鲧杀死”。“奖励”指给予好处以示鼓励,“惩罚”则指施加责罚以示惩戒,二者意思相反。

故“奖励”的反义词是“惩罚”。

23.本题考查的是拟取小标题。

文章第②自然段提到“有一天,鲧正在愁闷时,从水里浮上一只灵龟,对他说:‘大神,不要忧愁,您可以用息壤来治住洪水呀!’鲧想起来了,息壤是天帝的宝物……他很高兴地对灵龟说:‘谢谢你的指点,我马上去昆仑山取息壤。’”这段明确写出灵龟向鲧告知息壤可治水的方法,并促使鲧决定去取息壤。

故小标题可概括为灵龟指点取息壤。

文章第③自然段写鲧“化身玄鱼”“化成长有双翅的白马”,历尽艰辛“偷到了息壤”,体现“盗取息壤”;第④和⑤自然段写鲧不顾天帝惩罚的警告,用息壤治水,“息壤一落水立刻生出很多泥土……洪水向后退去”,最终“人们重新过上了快乐幸福的生活”,体现“治洪成功”。这部分完整涵盖了鲧盗取息壤并成功治理洪水的过程。

故小标题可概括为盗取息壤治洪成功。

24.本题考查的是文章内容的理解和分析人物形象。

文章第②自然段提到“鲧想起来了,息壤是天帝的宝物,能自己生长,取之不尽……他很高兴地对灵龟说:‘谢谢你的指点,我马上去昆仑山取息壤。’”灵龟告知息壤可治水,让鲧看到了希望,困扰已久的难题有了解决方向,因此他的心情转为“高兴”。

文章第④自然段提到“飞来一只鸟,叫道:‘大神,你竟敢偷天帝的息壤!天帝会惩罚你的!’鲧坦然笑道:‘只要能把人类从洪水中救出来,就算千刀万剐也值得!’”面对天帝可能的惩罚,鲧毫不畏惧,一心只想着拯救百姓,这种为了大义不惧后果的态度,体现了他“坦然”的心境。

文章第⑤自然段提到“鲧看到这一切,露出了欣慰的笑容。”息壤成功逼退洪水,百姓重返家园、重建生活,鲧的付出有了成果,内心充满满足与安心,因此心情是“欣慰”的。

故鲧的心情变化为:愁闷→高兴→坦然→欣慰。

从第①自然段“鲧带领人们治理洪水,可奔忙了整整九年,洪水仍没有平息,这让他很发愁”可知,鲧因治水未果、百姓仍受洪水之苦而忧愁,始终将百姓的安危放在心上;第⑤自然段“看到人们重新过上了快乐幸福的生活,鲧露出了欣慰的笑容”,更体现他因百姓安康而满足,心系百姓的情怀贯穿始终。

第③自然段描述他“化身玄鱼,渡过连鹅毛都浮不起的弱水;又化成长有双翅的白马,飞过烈焰腾腾的火山”,面对极端艰险的环境,他毫不畏惧,凭借勇气跨越障碍盗取息壤,展现了勇敢的特质。

第④自然段中,面对鸟“天帝会惩罚你”的警告,鲧坦然回应“只要能把人类从洪水中救出来,就算千刀万剐也值得”,明知盗取息壤会触怒天帝、面临严惩,仍坚持为百姓治水,体现了他为苍生甘于牺牲自我的精神。

故这是一个心系百姓、不畏艰难、勇于牺牲、执着坚定的鲧。

25.本题考查的是神话故事。

写出你读过的中国古代神话故事和古希腊神话故事,任写几个即可,答案并不唯一。

示例:中国古代神话故事:《盘古开天地》《嫦娥奔月》。

古希腊神话故事:《宙斯与普罗米修斯》。

26.本题考查的是找关键句。

从文章中任选两处你觉得描写的是神奇想象的句子,答案并不唯一。

示例:

文章第②自然段的“鲧想起来了,息壤是天帝的宝物,只要撒一点在地上,它就会不断生长,积成大山,挡住洪水。”

“息壤”这种能“不断生长”的宝物是完全虚构的,现实中不存在会自行生长的土壤。神话通过这种神奇的想象,创造出解决洪水难题的关键道具,既体现了古人对“治水”的美好愿望,也让故事充满奇幻色彩。

文章第⑤自然段的“鲧抓一把息壤向洪水撒去。息壤一落水立刻生出很多泥土,积成堤,堆成山,逼得洪水向后退去。”

息壤能自动生长成堤、山,是虚构的神奇宝物,这种想象让治水过程充满奇幻色彩,展现了神话的独特魅力。

27.人声鼎沸 风平浪静 水天相接 山崩地裂 28. 从远到近 从远处 再近些 越来越近 29. 声音 形态 30. 比喻 夸张 31. 白线 水墙 战马

【导语】这篇描写钱塘江大潮的语段颇具艺术感染力。作者采用由远及近的空间顺序,通过听觉(隆隆声)和视觉(白线、水墙)的双线描写,生动展现潮水奔涌的壮观景象。比喻手法的运用尤为出色,将浪潮比作战马、水墙等,既形象又富有气势。短句的节奏感与潮水推进的动势相得益彰,特别是“齐头并进”“浩浩荡荡”等四字短语的运用,强化了排山倒海般的视觉冲击力。全文通过多感官描写和动态刻画,成功营造出令人震撼的现场感。

27.本题考查对课文内容的默写。

书写时注意“鼎”“静”“接”“裂”的正确写法。

28.本题考查对文章观察顺序的理解与信息提取能力。

结合文中第①自然段“午后一点左右,从远处传来隆隆的响声,好像闷雷滚动。”第②自然段“再近些,只见白浪翻滚,形成一堵两丈多高的水墙。那浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来”可知,文中先是“从远处传来隆隆的响声,好像闷雷滚动”,以“从远处”点明最初的观察位置;接着“再近些,只见白浪翻滚,形成一堵两丈多高的水墙”中,“再近些”体现了观察视角向近处的移动;最后“浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来”,“越来越近”进一步强调了浪潮不断逼近、观察距离持续拉近的过程。“从远处”“再近些”“越来越近”这三个词组串联起了浪潮从远处出现到逐渐靠近的整个观察过程,完整展现了从远到近的观察顺序,让读者能跟随作者的视角,逐步感受到钱塘江大潮由远及近的壮观景象。

29.本题考查对文章描写角度的把握。

作者是从声音、形态这两个方面来描写钱塘江大潮的。文中对声音的描写十分生动,比如文中第①自然段“从远处传来隆隆的响声,好像闷雷滚动”,一开始就用“隆隆的响声”和“闷雷滚动”的比喻,让读者先从听觉上感受到大潮的到来;随着大潮逼近,又有第②自然段“那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来”的描述,进一步强化了声音的震撼力。而在形态方面,作者同样细致刻画,先是第②自然段“那条白线很快地向我们移动,逐渐拉长,变粗,横贯江面”,展现了大潮初现时的样子;接着第②自然段“再近些,只见白浪翻滚,形成一堵两丈多高的水墙”,描绘出浪潮靠近时的壮阔形态;最后第②自然段“浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进”,用形象的比喻写出了大潮奔腾而来的磅礴气势。这声音、形态两方面的描写相互结合,全方位地展现了钱塘江大潮的雄伟壮观。

30.本题考查对修辞手法的辨析。

结合文中第②自然段“那浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来;那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来。”可知,句子运用了比喻和夸张的修辞手法。“那浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来”中,将浪潮比作千万匹齐头并进的白色战马,形象生动地描绘出浪潮奔腾时的形态和磅礴气势,让读者能更直观地感受到大潮的雄伟壮观;“那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来”中,“山崩地裂”以及大地被震得颤动,对大潮声音的威力进行了极度夸大,强调了声音的巨大和震撼力,这两种修辞手法相结合,从形态和声音两方面,有力地突出了钱塘江大潮的宏大气势。

31.本题考查对文章比喻修辞的识别与理解。

语段中作者巧妙运用比喻,赋予浪潮鲜活又震撼的形象。结合文中第①自然段“过了一会儿,只见东边水天相接的地方,出现了一条白线”可知,此时浪潮初现,作者将其比作“白线”,那细长的一抹横在江面与天际之间,让我们仿佛看到远处浪潮如一条灵动的白线,正缓缓勾勒出大潮来临的初始轮廓,带着一种神秘而新奇的意味。文中第②自然“那条白线很快地向我们移动,逐渐拉长,变粗,横贯江面。再近些,只见白浪翻滚,形成一堵两丈多高的水墙”可知,随着浪潮推进,作者又把浪潮比作“水墙”,那高高涌起、翻滚着的浪头,真如一堵坚固又雄伟的墙矗立在江面,让我们直观感受到浪潮的磅礴气势与雄伟之姿。文中第②自然段“那浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来”可知,当浪潮近在眼前,作者将浪潮比作“千万匹白色战马”,瞬间,那奔腾不息、勇往直前的画面跃然眼前,让我们仿佛看到钱塘江大潮以排山倒海之势汹涌而来,尽显奇特、雄伟、壮观的景象。

32. B C C A 33. 湿润 柔和 灵性 青黄不接 2016 “如果想吃,就生火去做,哪怕柴草在三里外堆着,也应去抱回来” 34. × × × √ 35.童年生活的水乡环境为他的文字赋予了诗情画意的美感;童年的苦难经历让他体会到人间百态,成为他创作的精神财富;家人和乡邻的关爱与善良,构成了他创作的基本基调,让他的作品充满温暖与人性的美好。

【导语】这篇人物传记以水乡意象为脉络,通过童年记忆、求学经历、创作成就三个维度立体呈现了曹文轩的文学人生。文本采用“水”的隐喻贯穿始终:开篇以水乡环境孕育诗性气质,中间以生活苦难淬炼人性温度,结尾以文学清流滋养儿童心灵。典型细节如父亲箴言、祖母守望等,生动诠释了“苦难中的诗意”这一创作母题。结构上首尾呼应,由地理故乡到精神原乡,最终升华为文学世界的普世价值,体现了传记文学“以小见大”的叙事智慧。

32.本题考查文章内容的理解。

(1)从第①自然段“1954年1月,曹文轩出生于江苏盐城的一个水乡小村,”可知,文轩出生于江苏盐城。

故选B。

(2)从第②自然段“有一次他深夜看电影回来饿得难受又懒得动弹,父亲说:‘如果想吃,就生火去做,哪怕柴草在三里外堆着,也应去抱回来。”这番话奠定了他一生积极的生活态度。”可知,“如果想吃,就生火去做,哪怕柴草在三里外堆着,也应去抱回来。”这句话对曹文轩童年生活态度影响最大。

故选C。

(3)从第④自然段“曹文轩从18岁开始发表作品,创作了众多脍炙人口的佳作,如《草房子》《青铜葵花》《根鸟》等。”可知,曹文轩创作的作品有《草房子》《青铜葵花》《根鸟》,而《狼王梦》是一本以狼为主角的动物小说,其作者是当代中国著名作家沈石溪。

故选C。

(4)从第⑤自然段“2016年,曹文轩获得国际安徒生奖,成为第一个获此殊荣的中国作家。这一奖项是对他在儿童文学领域卓越成就的高度认可。”可知,文轩获得的国际儿童文学领域最高奖项是国际安徒生奖。

故选A。

33.本题考查文章内容的理解。

(1)从第①自然段“这样独特的水乡生活,为他日后的文学创作埋下了诗意的种子,只要一提笔,水的湿润、柔和与灵性就自然而然地流淌在他的文字里。”可知,曹文轩自小生活在水乡,他的文字充满了水的湿润、柔和与灵性。

(2)从第②自然段“ 曹文轩的童年,物质生活十分匮乏。春天青黄不接时,饥饿感如影随形,他甚至开玩笑说自己的脑子都快被饿坏了,发育也一度停滞。”可知,曹文轩童年时,春天最让他难受,因为这是一个青黄不接的季节。

(3)从第⑤自然段“2016年,曹文轩获得国际安徒生奖,成为第一个获此殊荣的中国作家。”可知,曹文轩凭借作品的卓越成就,是在“2016”获得国际安徒生奖。

(4)从第②自然段“有一次他深夜看电影回来饿得难受又懒得动弹,父亲说:‘如果想吃,就生火去做,哪怕柴草在三里外堆着,也应去抱回来。”这番话奠定了他一生积极的生活态度。”可知,“如果想吃,就生火去做,哪怕柴草在三里外堆着,也应去抱回来。”曹文轩的父亲用朴实的这句话语教育曹文轩,奠定了他一生积极的生活态度。

34.本题考查文章内容的理解。

(1)从第②自然段“ 曹文轩的童年,物质生活十分匮乏。春天青黄不接时,饥饿感如影随形,他甚至开玩笑说自己的脑子都快被饿坏了,发育也一度停滞。”可知,曹文轩童年时生活贫困,经历过苦难。故本题理解有误。

(2)从第③自然段“ 1974年,凭借在文学创作方面的小有名气,曹文轩获得了盐城地区唯一一个被推荐上北京大学的机会,同年9月被北大图书馆系录取,后因文笔出众转入中文系学习。毕业后,他留校任教,始终把教书育人当作神圣使命,他开设的课程深受学生欢迎,还曾高票当选‘北大十佳教师’ 。”可知,曹文轩从北大毕业后留校任教,没有选择回到家乡工作。故本题理解有误。

(3)从第 ④自然段“《草房子》以油麻地小学为背景,通过桑桑、秃鹤、杜小康等孩子的经历,展现了成长的欢乐与痛苦,其中的悲悯情怀在现实生活中显得尤为珍贵;”可知,作品表现的是儿童视角下的成长故事,并提到“悲悯情怀”是对孩子世界的刻画,而非成人生活。故本题理解有误。

(4)从第⑤自然段“2016年,曹文轩获得国际安徒生奖,成为第一个获此殊荣的中国作家。这一奖项是对他在儿童文学领域卓越成就的高度认可。”可知,国际安徒生奖素有儿童文学界的“诺贝尔文学奖”美誉。故本题理解正确。

35.本题考查文章内容的理解。

第①段讲述了曹文轩生长在水乡,水的湿润、柔和与灵性赋予其文字独特的诗意,成为创作中重要的意象来源。第②段讲述了尽管童年物质匮乏,但家人与乡邻的关爱让他感受到人性的善良与温暖,这构成了其作品“悲悯情怀”的基调(如《草房子》《青铜葵花》中对苦难与温情的描写)。“如果想吃,就生火去做”的朴素哲理,塑造了他积极面对生活的态度,反映在作品人物面对困境时的坚韧品格(如《根鸟》中的成长主题)。第③段讲述了贫困生活中的细节观察(如水中植物、饥饿体验),使曹文轩的作品充满真实而细腻的描写。

因此可知,曹文轩的童年水乡生活赋予其文字诗意的灵性;物质匮乏中的温情体验形成作品悲悯善良的基调;父亲的教诲塑造了积极的生活态度;苦难中的细致观察使其创作真实而深刻。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录