专题1 古诗词阅读

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

第二部分

/

专题1 古诗词阅读

5年中考

真 题 导 向

考点突破

子 母 题 讲 练

一、[爱国忧民·2024北京]阅读《茅屋为秋风所破歌》,完成问题。

茅屋为秋风所破歌

杜 甫

八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉

塘坳。

南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚

杖自叹息。

俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无

干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见此

屋,吾庐独破受冻死亦足!

1.根据你的理解,在下面横线上填写恰当的内容。(2分)

诗人描述自己的遭际,将自然环境与生活情景的描写相结合。远看,风卷屋茅,四散

飘落;近看,①__________,穿竹林而去;屋内是破旧的“布衾”、睡相不好的“娇儿”和连

绵的②________。

群童抱茅

“雨脚”

评分标准 共2分。共2空,每空1分。有其他答法,视其合理程度给分。

解析:第①空,作答时要关注所填内容和上下文的逻辑关系。“远看,风卷屋茅,四散飘

落”对应文本第一段。接下来是近看,“穿竹林而去”对应原文的“公然抱茅入竹去”,所填

内容答题区间就此锁定在“南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼”。结合题干,对应上文

“风卷屋茅”,概括所填内容为“群童抱茅”。第②空所在句是对屋内生活情形的概括。根据

“破旧的‘布衾’”“睡相不好的‘娇儿’”这两个并列短语可以判断出“连绵的”后面的内容是名词

性词语,锁定原文内容,即“雨脚如麻未断绝”一句,此处可填“‘雨脚’”。

2.诗人写被秋风卷走的屋茅用了“三重”,写自己期待的“广厦”用了“千万间”。其中的“三”

和“千万”都不是确定的数量,而是言其多。说说这样的用词蕴含作者怎样的思想感情。

(3分)

答:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

评分标准 共3分。正确理解诗句,1分;具体分析,2分。有其他答法,视其合理程度给分。

解析:本题在作答时,除了需要整体梳理句子内容,还需要分别指出“三”和“千万”两个词

语的含义。根据题干信息“说说这样的用词蕴含作者怎样的思想感情”,还要从整体上表述

作者的思想感情,比如忧国忧民、济世情怀等。

(示例)多重茅草被狂风卷走,诗人无奈又无助。尽管自身处境窘迫,但是诗人想

到天下寒士的共同处境,希望能有千万间广厦庇护他们。“三”言其多,突出处境的窘迫;

“千万”言其多,突出理想的宏大。窘迫的处境与宏大的理想形成强烈反差,凸显了诗人关

心天下、忧国忧民的“诗圣”情怀。

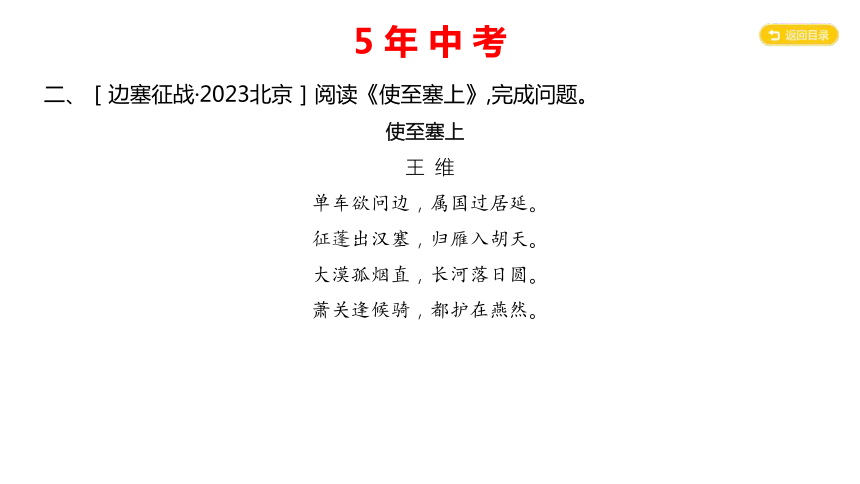

二、[边塞征战·2023北京]阅读《使至塞上》,完成问题。

使至塞上

王 维

单车欲问边,属国过居延。

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。

萧关逢候骑,都护在燕然。

1.根据你的理解,在下面横线上填写恰当的内容。(2分)

本诗的开头叙述诗人①__________,接着记录沿途的自然风光,结尾用人物问答的方

式叙写了②__________________。

出塞慰问

都护在前线的事实

评分标准 共2分。共2空,每空1分。有其他答法,视其合理程度给分。

解析:本诗开头“单车欲问边,属国过居延”,其中“问边”意为“慰问边关守军”,因此①应填“出

塞慰问”。结尾“萧关逢候骑,都护在燕然”是说作者到萧关时遇到侦察骑兵,从他口中得知都

护尚在前线未归。因此②可填“都护在前线的事实”。注意不要用原文,要用自己的话来说。

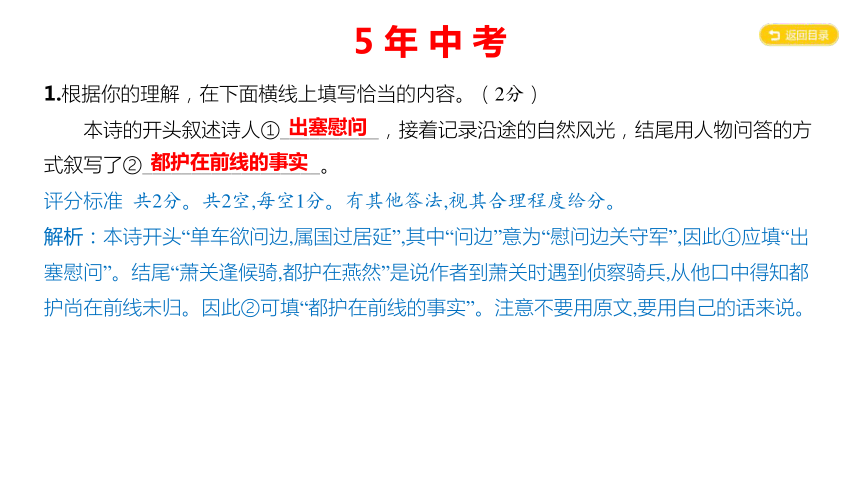

2.列出第二联构成对偶的词语,简要分析这一联运用对偶的表达效果。(3分)

答:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

评分标准 共3分。对应正确,1分;具体分析,2分。

解析:首先,对偶是指用字数相等、结构相同、平仄相对的一对语句表达相反或相关的意

思,由此在诗歌的第二联中找出的对偶词语分别为“征蓬”和“归雁”、“出汉塞”和“入胡天”。

其次,分析表达效果可以从诗歌内容、情感入手。最后,还要说一下对偶本身在诗歌中的表

达效果,即可以增强诗歌语言的节奏感和韵律感。

(示例)“征蓬”对“归雁”,“出汉塞”对“入胡天”。“征蓬”和“归雁”,一个植物一个动物,

一个“出”一个“入”,对举的景物传递出诗人的感伤之情;“汉塞”和“胡天”,用小与大的对比增

加空旷寂寥之感。对偶的运用增强了语言的节奏。

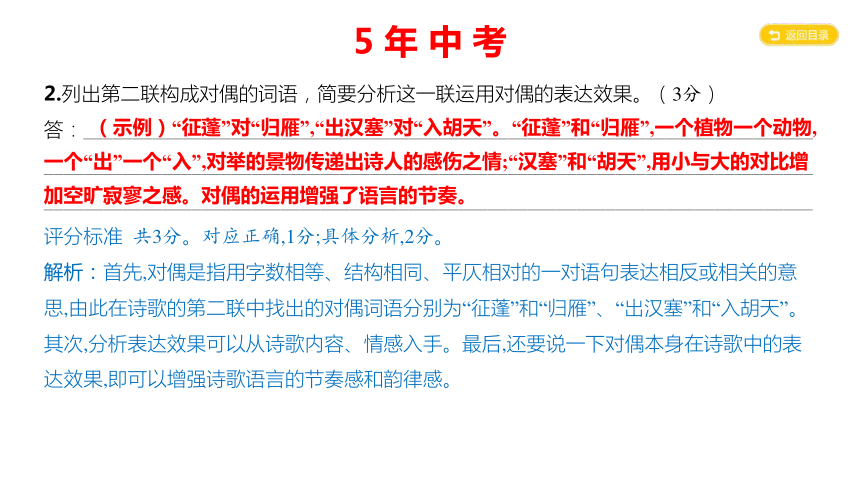

三、[山水田园·2022北京]阅读《饮酒(其五)》,完成问题。

饮酒(其五)

陶渊明

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

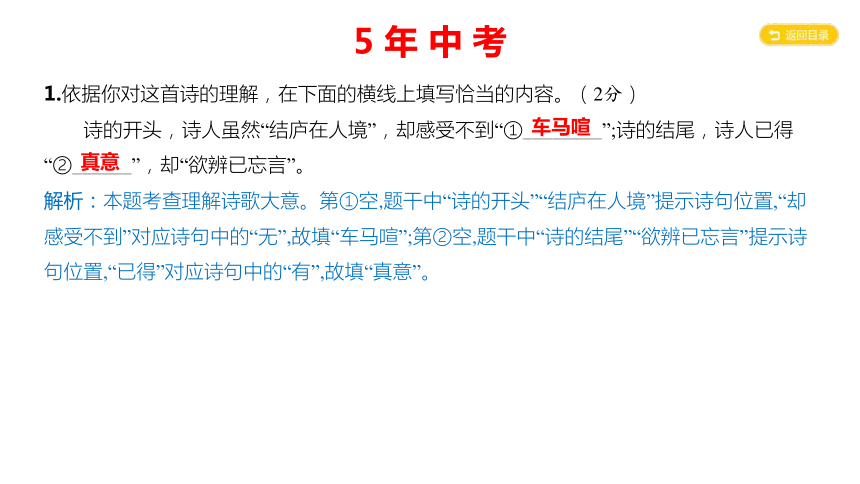

1.依据你对这首诗的理解,在下面的横线上填写恰当的内容。(2分)

诗的开头,诗人虽然“结庐在人境”,却感受不到“①________”;诗的结尾,诗人已得

“②______”,却“欲辨已忘言”。

车马喧

真意

解析:本题考查理解诗歌大意。第①空,题干中“诗的开头”“结庐在人境”提示诗句位置,“却

感受不到”对应诗句中的“无”,故填“车马喧”;第②空,题干中“诗的结尾”“欲辨已忘言”提示诗

句位置,“已得”对应诗句中的“有”,故填“真意”。

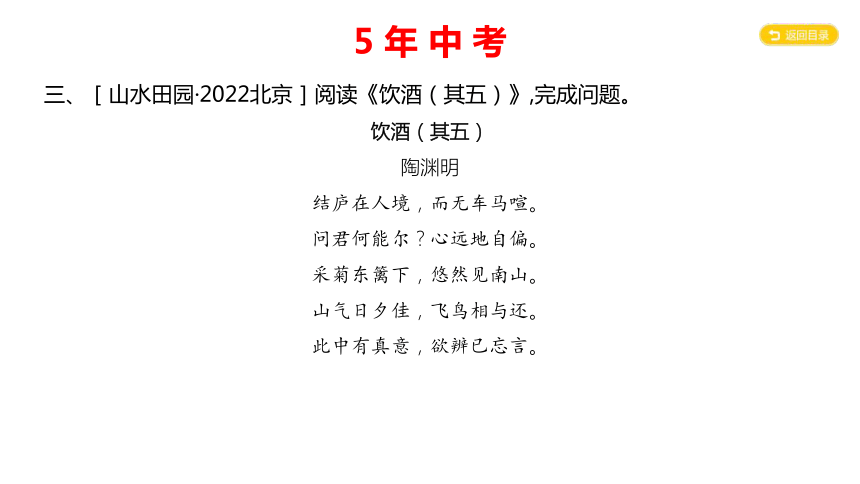

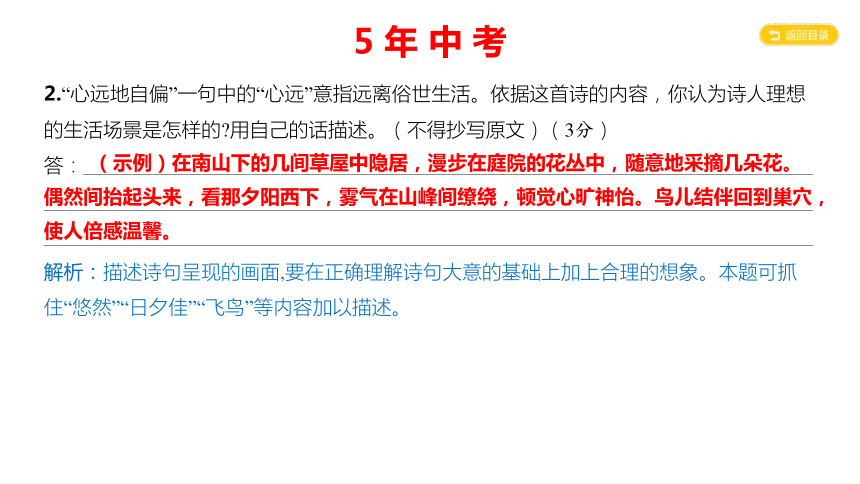

2.“心远地自偏”一句中的“心远”意指远离俗世生活。依据这首诗的内容,你认为诗人理想

的生活场景是怎样的 用自己的话描述。(不得抄写原文)(3分)

答:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

解析:描述诗句呈现的画面,要在正确理解诗句大意的基础上加上合理的想象。本题可抓

住“悠然”“日夕佳”“飞鸟”等内容加以描述。

(示例)在南山下的几间草屋中隐居,漫步在庭院的花丛中,随意地采摘几朵花。

偶然间抬起头来,看那夕阳西下,雾气在山峰间缭绕,顿觉心旷神怡。鸟儿结伴回到巢穴,

使人倍感温馨。

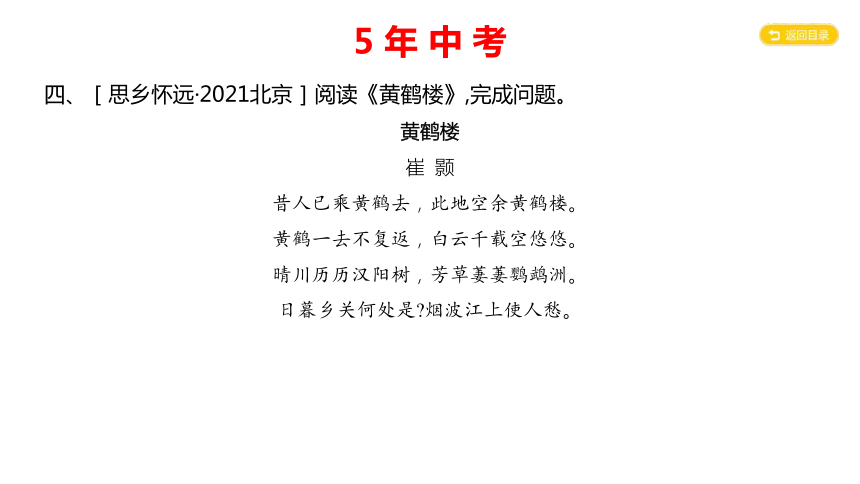

四、[思乡怀远·2021北京]阅读《黄鹤楼》,完成问题。

黄鹤楼

崔 颢

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是 烟波江上使人愁。

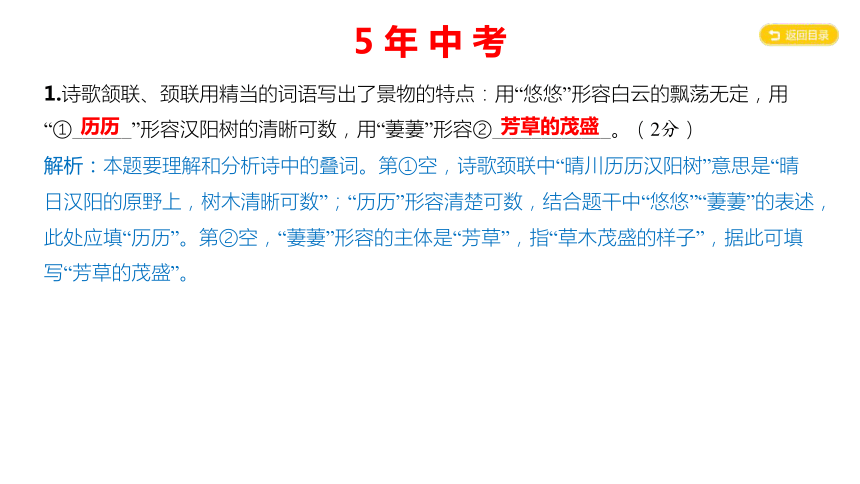

1.诗歌颔联、颈联用精当的词语写出了景物的特点:用“悠悠”形容白云的飘荡无定,用

“①______”形容汉阳树的清晰可数,用“萋萋”形容②____________。(2分)

历历

芳草的茂盛

解析:本题要理解和分析诗中的叠词。第①空,诗歌颈联中“晴川历历汉阳树”意思是“晴

日汉阳的原野上,树木清晰可数”;“历历”形容清楚可数,结合题干中“悠悠”“萋萋”的表述,

此处应填“历历”。第②空,“萋萋”形容的主体是“芳草”,指“草木茂盛的样子”,据此可填

写“芳草的茂盛”。

2.《藤野先生》中有这样一段文字:“我就往仙台的医学专门学校去。从东京出发,不久

便到一处驿站,写道:日暮里。不知怎地,我到现在还记得这名目。”有人推测鲁迅“还记

得这名目”与本诗尾联抒发的情感有关,你认为这种推测合理吗 请说明你的理由。(3分)

答:___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

解析:本题考查欣赏情感表达。首先要知道“日暮”(落日)的意象在《黄鹤楼》中表达了

“怀乡思归”的情感,其次要了解《藤野先生》中鲁迅身处异乡的经历,这样就能得出合理的

推测,最后据此分析作答即可。

(示例)合理。“日暮”时分万物思归,而诗人漂泊在外,产生了无限乡思。求学途中的

鲁迅见到供人住宿的驿站名为“日暮里”,很可能联想到“日暮乡关何处是”,生发了对家国的

思念,所以“还记得这名目”。

五、[爱国忧民·2020北京]阅读《己亥杂诗(其五)》,完成问题。

己亥杂诗(其五)

龚自珍

浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。落红不是无情物,化作春泥更护花。

1.近代学者王国维在《人间词话》中说“一切景语皆情语”。这首诗的前两句,诗人写到了

①____________________________的自然之景,抒发了②____________之情。(2分)

白日西斜(日落、夕阳西下)

离别的忧伤

解析:本题考查理解诗歌大意。依据题干,首先要在理解诗歌内容的基础上找到前两句诗

中的“自然之景”,即“白日斜”。而后借助意象知识和前两句中的“离愁”“即天涯”,可判断诗人

在其中蕴含的情感。最后,据此作答即可。

2.孟浩然《春晓》中“夜来风雨声,花落知多少”,与本诗“落红不是无情物,化作春泥更

护花”都写到了落花。请简要说明两位诗人分别借“落花”表达了怎样的情感。(3分)

答:__________________________________________________________________________

_________________________________________________

(示例)《春晓》中,诗人借落花表达了惜春之情。《己亥杂诗(其五)》中,诗人借落花表达了虽然辞官,但仍会关心国家命运的爱国之情。

解析:本题考查欣赏情感表达。“落花”是古诗中的重要意象,或承载着“伤春惜时”等情感,

或作为诗人自我形象的喻指。要结合全诗内容做出具体判断,切忌断章取义。

考点梳理 母题讲解

[边塞征战·2023西城二模改编]阅读下面这首诗,完成题目。

雁门太守行

李 贺

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

1.这是一首描写战争的诗歌。前两句中,“黑云压城”写出敌人攻城的气势,“金鳞开”写出

了①________________________的景象,渲染出紧张的气氛。三四句中“②____________”

表明了战争的惨烈。五六句中“半卷红旗”“鼓寒”等细节,突出了③______的氛围。(3分)

将士身着铠甲,严阵以待

燕脂凝夜紫

悲壮

考点1 内容理解

答题思路:

一是审清题干,明确作答要求。将题干中的“前两句”“三四句”等对应到诗歌中的具体语句。

二是结合诗句含义、意象的特点和作用,完成填空。“金鳞开”是指战士们的铠甲在阳光照

射下如金色鳞片般闪闪发光,据此可填写①处的景象特征。依据三四句的诗句含义,“燕

脂凝夜紫”能够体现战争的惨烈,再结合引号可知应在②处填写诗句原文。“半卷红旗”是

将士们夜间奔袭时的动作,“鼓寒”则写出作战环境的恶劣,据此可知③处应为悲壮的氛围。

2.请你根据画线诗句的内容,发挥想象,用自己的话描述脑海中呈现的战争场面。(2分)

答:__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(示例)在万木摇落的深秋,在号角声的鼓舞下,唐军将士士气高昂,奋力战斗,与敌人从白昼一直厮杀到黄昏。褐色的塞土上洒下了殷红的血迹,在寒夜中凝为浓重的紫色。

评分标准 共2分,描述对象,1分;结合画面氛围与情感表现画面特征,1分。

考点2 情境画面

答题思路:

一是审清题干,明确作答要求。在作答本类型题目时不仅要正确表述诗句原意,还要加入

细节描写使画面更加生动。

二是正确翻译重点词语含义,并按照诗句原意呈现画面。对于本题,需注意正确翻译“角

声”“燕脂”“夜紫”。

三是发挥想象,在诗句原意中增加细节。例如“角声满天秋色里”一句,可以加入想象,细

致描写秋色是怎样的,战士们是如何在战场上进行战斗的。还可以使用修辞手法,使描述

更生动形象。

3.请结合诗歌最后两句分析该诗抒发了怎样的思想情感。(2分)

答:__________________________________________________________________________

_____________

尾联运用“黄金台”的典故,表达了将士边城苦战,怀抱为国捐躯的壮志,誓死报效国家的决心。

评分标准 共2分,点出手法,1分;分析情感,1分。

考点3 情感主旨

答题思路:

一是审清题干,明确作答要求。结合诗歌内容作答,则需要从诗句的含义、意象、典故、

修辞等方面入手分析。

二是根据诗句内容特点,选择合适角度进行作答。就本题而言,最后两句运用了“黄金台”

的典故,因此要从典故出发,结合诗句的含义,最终分析出作者引用典故,表达出将士们

决心报效朝廷的思想情感。

4.这首诗中的“黄金台”和陈子昂《登幽州台歌》中的“幽州台”都指的是战国时期燕昭王所

筑的招贤台。请分别谈谈两位作者借此台表达了怎样的情思。(2分)

答:__________________________________________________________________________

___________________________

李贺借此台表达了一种感念知遇之恩、忘身报国的激情,陈子昂借此台表达了一种生不逢时、怀才不遇的悲思。

评分标准 共2分,两位作者的情感各1分。

考点4 意象典故

答题思路:

一是审清题干,明确作答要求。本题要求学生进行比较阅读,因此在作答时应标注清楚两

位作者,分点作答。

二是写出意象特点或典故含义。本题已给出“黄金台”“幽州台”的典故内容,若题目未给出,

则需先写出典故的内容或在诗歌中所表达的含义。

三是结合诗歌内容分点具体作答。结合“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”的含义可知,

李贺借黄金台表达了将士们为报君主的知遇之恩,愿意以身报国的决心。结合“前不见古

人,后不见来者”的含义可知,陈子昂登上幽州台后不见贤君明主,因此借此台表达了怀

才不遇,生不逢时的孤寂悲伤。

5.《雁门太守行》前两句历来被诗评家赞为“语奇”。请你从用词或修辞角度分析“奇”在何

处。(3分)

答:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

评分标准 共3分,点出手法,1分;具体分析手法,1分;点出手法的表达效果及与主旨的

关系,1分。

(示例1)从修辞的角度:前两句运用比喻的修辞手法,把敌兵滚滚而来之势比喻成

“黑云压城”,渲染了敌军兵临城下的紧张气氛;把阳光照耀下闪闪发光的铠甲比喻成“金

鳞”,表现了守城士兵披坚执锐,严阵以待的情形。

(示例2)从用词角度:利用“压”“摧”两个动词,写出了敌军人马众多,来势凶猛,反映

出战争形势紧张,我方将士防守压力大。

考点5 赏析语言

答题思路:

一是审清题干,明确作答要求。首先需理解诗评家对诗歌的评价,“奇”可以理解为“奇特,

特殊”。其次要选择分析的角度,并在作答时注明。

二是选择合适角度,结合诗句含义进行作答。从修辞角度,可以关注“黑云压城”“金

鳞开”运用的比喻手法。从用词角度,一般可以分析使用的动词、形容词,例如首句中的

“压”“摧”两个动词。结合诗句含义,则可以分析出其在表现敌军作战前状态、渲染作战氛

围时的“奇特”之处。

考点训练 子题针对练

[言志抒怀·2022房山二模改编]阅读下面这首诗,完成题目。

行路难(其一)

李 白

金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱。停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。

欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。

行路难,行路难,多歧路,今安在?长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

渔家傲·秋思

范仲淹

塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地,人不寐,将军白发征夫泪。

重难点突破

古诗词对比阅读

古诗词的对比阅读一般从“求同”和“求异”两个角度设计问题。在做题时,要格外

注意从以下两个方面深入理解诗歌:

1.情感主旨的对比。可结合诗歌的作者、写作背景、诗句具体内容、写作对象特点等

进行分析。

2.抒情手法的对比。首先要掌握各类抒情手法的特点,其次要与诗歌内容,尤其是情

感主旨相结合,进行分析。

考点1 内容理解

1.《行路难》(其一)的前四句用“金樽清酒”“玉盘珍羞”与“停杯投箸”“拔剑四顾”形成强

烈的反差,衬托诗人内心的①______之情。随后二句以形象化的语言写出了自己人生仕途

的②______,照应标题。接着引用③________________和伊尹二位古代先贤的典故,梦想

自己有朝一日能够受到重用,建功立业。《渔家傲·秋思》中“长烟落日”的空旷与“孤城闭”

形成鲜明对比,衬托出塞外的④__________。(3分)

愤懑

艰难

姜尚(姜太公)

荒凉寂寥

考点2 情境画面

2.在欢乐的宴会上,李白却因个人仕途不顺而茫然苦闷,请结合诗意用自己的话描绘画线

句的画面。(2分)

答:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

评分标准 共2分,描述对象,1分;结合画面氛围与情感表现画面特征,1分。

(示例)李白端起酒杯,又把酒杯推开了,拿起筷子,又把筷子放下了。因为精神

苦闷,所以纵然眼前摆着这么多美味佳肴,也难以下咽。李白离开座席,拔出宝剑,举目

四顾,心中茫然。

考点3 情感主旨

3.(1)请联系诗句内容,谈谈你对于“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”两句所表达情

感的理解。(2分)

答:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(示例)这两句的意思是:尽管前路障碍重重,但我相信终会有一天,我能乘长风

破万里浪,挂上云帆横渡沧海,到达理想的彼岸。也就是说,诗人相信总会有一天,他能

实现自己的远大抱负。表达了诗人积极乐观的人生态度、对远大理想的执着追求和实现愿

望的坚定信念。

(2)《渔家傲·秋思》中“浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计”抒发了怎样的感情?(2分)

答:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

评分标准 共2分,句子理解准确,句意大致无误,1分;分析情感,1分。

“浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计”意思是:饮一杯浊酒,我不由得想起万里之外的

亲人,可是,眼下外患未平,功不成名不就,又怎能半途而废。“一杯”与“万里”之间形成

了悬殊的对比,也就是说,一杯浊酒,消不了浓重的乡愁,造语雄浑有力。乡愁皆因“燕

然未勒归无计”而产生,委婉地表达了将士们的矛盾心理,抒发了包括作者在内的守边将

士们的建功之志和思乡之情。

考点4 意象典故

4.在中国古典诗词中,酒与诗人的情感密不可分。李白在《行路难》(其一)中借丰盛筵

席上的“清酒”,范仲淹在《渔家傲·秋思》中借边塞将士所饮的“浊酒”,分别表达了怎样的

情感?(2分)

答:__________________________________________________________________________

_______________________________________________

李白借“清酒”表达仕途坎坷的苦闷和怀才不遇的愤慨;范仲淹借“浊酒”表达了对家乡、对亲人的思念之情以及对成就功业的向往之情。

评分标准 共2分,两诗情感各1分。

考点5 赏析语言

5.请从修辞和句式的角度分析“行路难,行路难,多歧路,今安在?”是如何表现出诗人思

想情感的。(3分)

答:__________________________________________________________________________

_______________________________________

运用了四个三字短语,节奏短促,并使用反复的修辞来咏叹,语气强烈,从而表达了诗人对理想抱负不能实现的感慨和迷茫。

评分标准 共3分,点出手法,1分;具体分析手法,1分;点出手法的表达效果及与主旨的

关系,1分。

第二部分

/

专题1 古诗词阅读

5年中考

真 题 导 向

考点突破

子 母 题 讲 练

一、[爱国忧民·2024北京]阅读《茅屋为秋风所破歌》,完成问题。

茅屋为秋风所破歌

杜 甫

八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉

塘坳。

南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚

杖自叹息。

俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无

干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见此

屋,吾庐独破受冻死亦足!

1.根据你的理解,在下面横线上填写恰当的内容。(2分)

诗人描述自己的遭际,将自然环境与生活情景的描写相结合。远看,风卷屋茅,四散

飘落;近看,①__________,穿竹林而去;屋内是破旧的“布衾”、睡相不好的“娇儿”和连

绵的②________。

群童抱茅

“雨脚”

评分标准 共2分。共2空,每空1分。有其他答法,视其合理程度给分。

解析:第①空,作答时要关注所填内容和上下文的逻辑关系。“远看,风卷屋茅,四散飘

落”对应文本第一段。接下来是近看,“穿竹林而去”对应原文的“公然抱茅入竹去”,所填

内容答题区间就此锁定在“南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼”。结合题干,对应上文

“风卷屋茅”,概括所填内容为“群童抱茅”。第②空所在句是对屋内生活情形的概括。根据

“破旧的‘布衾’”“睡相不好的‘娇儿’”这两个并列短语可以判断出“连绵的”后面的内容是名词

性词语,锁定原文内容,即“雨脚如麻未断绝”一句,此处可填“‘雨脚’”。

2.诗人写被秋风卷走的屋茅用了“三重”,写自己期待的“广厦”用了“千万间”。其中的“三”

和“千万”都不是确定的数量,而是言其多。说说这样的用词蕴含作者怎样的思想感情。

(3分)

答:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

评分标准 共3分。正确理解诗句,1分;具体分析,2分。有其他答法,视其合理程度给分。

解析:本题在作答时,除了需要整体梳理句子内容,还需要分别指出“三”和“千万”两个词

语的含义。根据题干信息“说说这样的用词蕴含作者怎样的思想感情”,还要从整体上表述

作者的思想感情,比如忧国忧民、济世情怀等。

(示例)多重茅草被狂风卷走,诗人无奈又无助。尽管自身处境窘迫,但是诗人想

到天下寒士的共同处境,希望能有千万间广厦庇护他们。“三”言其多,突出处境的窘迫;

“千万”言其多,突出理想的宏大。窘迫的处境与宏大的理想形成强烈反差,凸显了诗人关

心天下、忧国忧民的“诗圣”情怀。

二、[边塞征战·2023北京]阅读《使至塞上》,完成问题。

使至塞上

王 维

单车欲问边,属国过居延。

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。

萧关逢候骑,都护在燕然。

1.根据你的理解,在下面横线上填写恰当的内容。(2分)

本诗的开头叙述诗人①__________,接着记录沿途的自然风光,结尾用人物问答的方

式叙写了②__________________。

出塞慰问

都护在前线的事实

评分标准 共2分。共2空,每空1分。有其他答法,视其合理程度给分。

解析:本诗开头“单车欲问边,属国过居延”,其中“问边”意为“慰问边关守军”,因此①应填“出

塞慰问”。结尾“萧关逢候骑,都护在燕然”是说作者到萧关时遇到侦察骑兵,从他口中得知都

护尚在前线未归。因此②可填“都护在前线的事实”。注意不要用原文,要用自己的话来说。

2.列出第二联构成对偶的词语,简要分析这一联运用对偶的表达效果。(3分)

答:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

评分标准 共3分。对应正确,1分;具体分析,2分。

解析:首先,对偶是指用字数相等、结构相同、平仄相对的一对语句表达相反或相关的意

思,由此在诗歌的第二联中找出的对偶词语分别为“征蓬”和“归雁”、“出汉塞”和“入胡天”。

其次,分析表达效果可以从诗歌内容、情感入手。最后,还要说一下对偶本身在诗歌中的表

达效果,即可以增强诗歌语言的节奏感和韵律感。

(示例)“征蓬”对“归雁”,“出汉塞”对“入胡天”。“征蓬”和“归雁”,一个植物一个动物,

一个“出”一个“入”,对举的景物传递出诗人的感伤之情;“汉塞”和“胡天”,用小与大的对比增

加空旷寂寥之感。对偶的运用增强了语言的节奏。

三、[山水田园·2022北京]阅读《饮酒(其五)》,完成问题。

饮酒(其五)

陶渊明

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

1.依据你对这首诗的理解,在下面的横线上填写恰当的内容。(2分)

诗的开头,诗人虽然“结庐在人境”,却感受不到“①________”;诗的结尾,诗人已得

“②______”,却“欲辨已忘言”。

车马喧

真意

解析:本题考查理解诗歌大意。第①空,题干中“诗的开头”“结庐在人境”提示诗句位置,“却

感受不到”对应诗句中的“无”,故填“车马喧”;第②空,题干中“诗的结尾”“欲辨已忘言”提示诗

句位置,“已得”对应诗句中的“有”,故填“真意”。

2.“心远地自偏”一句中的“心远”意指远离俗世生活。依据这首诗的内容,你认为诗人理想

的生活场景是怎样的 用自己的话描述。(不得抄写原文)(3分)

答:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

解析:描述诗句呈现的画面,要在正确理解诗句大意的基础上加上合理的想象。本题可抓

住“悠然”“日夕佳”“飞鸟”等内容加以描述。

(示例)在南山下的几间草屋中隐居,漫步在庭院的花丛中,随意地采摘几朵花。

偶然间抬起头来,看那夕阳西下,雾气在山峰间缭绕,顿觉心旷神怡。鸟儿结伴回到巢穴,

使人倍感温馨。

四、[思乡怀远·2021北京]阅读《黄鹤楼》,完成问题。

黄鹤楼

崔 颢

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是 烟波江上使人愁。

1.诗歌颔联、颈联用精当的词语写出了景物的特点:用“悠悠”形容白云的飘荡无定,用

“①______”形容汉阳树的清晰可数,用“萋萋”形容②____________。(2分)

历历

芳草的茂盛

解析:本题要理解和分析诗中的叠词。第①空,诗歌颈联中“晴川历历汉阳树”意思是“晴

日汉阳的原野上,树木清晰可数”;“历历”形容清楚可数,结合题干中“悠悠”“萋萋”的表述,

此处应填“历历”。第②空,“萋萋”形容的主体是“芳草”,指“草木茂盛的样子”,据此可填

写“芳草的茂盛”。

2.《藤野先生》中有这样一段文字:“我就往仙台的医学专门学校去。从东京出发,不久

便到一处驿站,写道:日暮里。不知怎地,我到现在还记得这名目。”有人推测鲁迅“还记

得这名目”与本诗尾联抒发的情感有关,你认为这种推测合理吗 请说明你的理由。(3分)

答:___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

解析:本题考查欣赏情感表达。首先要知道“日暮”(落日)的意象在《黄鹤楼》中表达了

“怀乡思归”的情感,其次要了解《藤野先生》中鲁迅身处异乡的经历,这样就能得出合理的

推测,最后据此分析作答即可。

(示例)合理。“日暮”时分万物思归,而诗人漂泊在外,产生了无限乡思。求学途中的

鲁迅见到供人住宿的驿站名为“日暮里”,很可能联想到“日暮乡关何处是”,生发了对家国的

思念,所以“还记得这名目”。

五、[爱国忧民·2020北京]阅读《己亥杂诗(其五)》,完成问题。

己亥杂诗(其五)

龚自珍

浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。落红不是无情物,化作春泥更护花。

1.近代学者王国维在《人间词话》中说“一切景语皆情语”。这首诗的前两句,诗人写到了

①____________________________的自然之景,抒发了②____________之情。(2分)

白日西斜(日落、夕阳西下)

离别的忧伤

解析:本题考查理解诗歌大意。依据题干,首先要在理解诗歌内容的基础上找到前两句诗

中的“自然之景”,即“白日斜”。而后借助意象知识和前两句中的“离愁”“即天涯”,可判断诗人

在其中蕴含的情感。最后,据此作答即可。

2.孟浩然《春晓》中“夜来风雨声,花落知多少”,与本诗“落红不是无情物,化作春泥更

护花”都写到了落花。请简要说明两位诗人分别借“落花”表达了怎样的情感。(3分)

答:__________________________________________________________________________

_________________________________________________

(示例)《春晓》中,诗人借落花表达了惜春之情。《己亥杂诗(其五)》中,诗人借落花表达了虽然辞官,但仍会关心国家命运的爱国之情。

解析:本题考查欣赏情感表达。“落花”是古诗中的重要意象,或承载着“伤春惜时”等情感,

或作为诗人自我形象的喻指。要结合全诗内容做出具体判断,切忌断章取义。

考点梳理 母题讲解

[边塞征战·2023西城二模改编]阅读下面这首诗,完成题目。

雁门太守行

李 贺

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

1.这是一首描写战争的诗歌。前两句中,“黑云压城”写出敌人攻城的气势,“金鳞开”写出

了①________________________的景象,渲染出紧张的气氛。三四句中“②____________”

表明了战争的惨烈。五六句中“半卷红旗”“鼓寒”等细节,突出了③______的氛围。(3分)

将士身着铠甲,严阵以待

燕脂凝夜紫

悲壮

考点1 内容理解

答题思路:

一是审清题干,明确作答要求。将题干中的“前两句”“三四句”等对应到诗歌中的具体语句。

二是结合诗句含义、意象的特点和作用,完成填空。“金鳞开”是指战士们的铠甲在阳光照

射下如金色鳞片般闪闪发光,据此可填写①处的景象特征。依据三四句的诗句含义,“燕

脂凝夜紫”能够体现战争的惨烈,再结合引号可知应在②处填写诗句原文。“半卷红旗”是

将士们夜间奔袭时的动作,“鼓寒”则写出作战环境的恶劣,据此可知③处应为悲壮的氛围。

2.请你根据画线诗句的内容,发挥想象,用自己的话描述脑海中呈现的战争场面。(2分)

答:__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(示例)在万木摇落的深秋,在号角声的鼓舞下,唐军将士士气高昂,奋力战斗,与敌人从白昼一直厮杀到黄昏。褐色的塞土上洒下了殷红的血迹,在寒夜中凝为浓重的紫色。

评分标准 共2分,描述对象,1分;结合画面氛围与情感表现画面特征,1分。

考点2 情境画面

答题思路:

一是审清题干,明确作答要求。在作答本类型题目时不仅要正确表述诗句原意,还要加入

细节描写使画面更加生动。

二是正确翻译重点词语含义,并按照诗句原意呈现画面。对于本题,需注意正确翻译“角

声”“燕脂”“夜紫”。

三是发挥想象,在诗句原意中增加细节。例如“角声满天秋色里”一句,可以加入想象,细

致描写秋色是怎样的,战士们是如何在战场上进行战斗的。还可以使用修辞手法,使描述

更生动形象。

3.请结合诗歌最后两句分析该诗抒发了怎样的思想情感。(2分)

答:__________________________________________________________________________

_____________

尾联运用“黄金台”的典故,表达了将士边城苦战,怀抱为国捐躯的壮志,誓死报效国家的决心。

评分标准 共2分,点出手法,1分;分析情感,1分。

考点3 情感主旨

答题思路:

一是审清题干,明确作答要求。结合诗歌内容作答,则需要从诗句的含义、意象、典故、

修辞等方面入手分析。

二是根据诗句内容特点,选择合适角度进行作答。就本题而言,最后两句运用了“黄金台”

的典故,因此要从典故出发,结合诗句的含义,最终分析出作者引用典故,表达出将士们

决心报效朝廷的思想情感。

4.这首诗中的“黄金台”和陈子昂《登幽州台歌》中的“幽州台”都指的是战国时期燕昭王所

筑的招贤台。请分别谈谈两位作者借此台表达了怎样的情思。(2分)

答:__________________________________________________________________________

___________________________

李贺借此台表达了一种感念知遇之恩、忘身报国的激情,陈子昂借此台表达了一种生不逢时、怀才不遇的悲思。

评分标准 共2分,两位作者的情感各1分。

考点4 意象典故

答题思路:

一是审清题干,明确作答要求。本题要求学生进行比较阅读,因此在作答时应标注清楚两

位作者,分点作答。

二是写出意象特点或典故含义。本题已给出“黄金台”“幽州台”的典故内容,若题目未给出,

则需先写出典故的内容或在诗歌中所表达的含义。

三是结合诗歌内容分点具体作答。结合“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”的含义可知,

李贺借黄金台表达了将士们为报君主的知遇之恩,愿意以身报国的决心。结合“前不见古

人,后不见来者”的含义可知,陈子昂登上幽州台后不见贤君明主,因此借此台表达了怀

才不遇,生不逢时的孤寂悲伤。

5.《雁门太守行》前两句历来被诗评家赞为“语奇”。请你从用词或修辞角度分析“奇”在何

处。(3分)

答:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

评分标准 共3分,点出手法,1分;具体分析手法,1分;点出手法的表达效果及与主旨的

关系,1分。

(示例1)从修辞的角度:前两句运用比喻的修辞手法,把敌兵滚滚而来之势比喻成

“黑云压城”,渲染了敌军兵临城下的紧张气氛;把阳光照耀下闪闪发光的铠甲比喻成“金

鳞”,表现了守城士兵披坚执锐,严阵以待的情形。

(示例2)从用词角度:利用“压”“摧”两个动词,写出了敌军人马众多,来势凶猛,反映

出战争形势紧张,我方将士防守压力大。

考点5 赏析语言

答题思路:

一是审清题干,明确作答要求。首先需理解诗评家对诗歌的评价,“奇”可以理解为“奇特,

特殊”。其次要选择分析的角度,并在作答时注明。

二是选择合适角度,结合诗句含义进行作答。从修辞角度,可以关注“黑云压城”“金

鳞开”运用的比喻手法。从用词角度,一般可以分析使用的动词、形容词,例如首句中的

“压”“摧”两个动词。结合诗句含义,则可以分析出其在表现敌军作战前状态、渲染作战氛

围时的“奇特”之处。

考点训练 子题针对练

[言志抒怀·2022房山二模改编]阅读下面这首诗,完成题目。

行路难(其一)

李 白

金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱。停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。

欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。

行路难,行路难,多歧路,今安在?长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

渔家傲·秋思

范仲淹

塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地,人不寐,将军白发征夫泪。

重难点突破

古诗词对比阅读

古诗词的对比阅读一般从“求同”和“求异”两个角度设计问题。在做题时,要格外

注意从以下两个方面深入理解诗歌:

1.情感主旨的对比。可结合诗歌的作者、写作背景、诗句具体内容、写作对象特点等

进行分析。

2.抒情手法的对比。首先要掌握各类抒情手法的特点,其次要与诗歌内容,尤其是情

感主旨相结合,进行分析。

考点1 内容理解

1.《行路难》(其一)的前四句用“金樽清酒”“玉盘珍羞”与“停杯投箸”“拔剑四顾”形成强

烈的反差,衬托诗人内心的①______之情。随后二句以形象化的语言写出了自己人生仕途

的②______,照应标题。接着引用③________________和伊尹二位古代先贤的典故,梦想

自己有朝一日能够受到重用,建功立业。《渔家傲·秋思》中“长烟落日”的空旷与“孤城闭”

形成鲜明对比,衬托出塞外的④__________。(3分)

愤懑

艰难

姜尚(姜太公)

荒凉寂寥

考点2 情境画面

2.在欢乐的宴会上,李白却因个人仕途不顺而茫然苦闷,请结合诗意用自己的话描绘画线

句的画面。(2分)

答:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

评分标准 共2分,描述对象,1分;结合画面氛围与情感表现画面特征,1分。

(示例)李白端起酒杯,又把酒杯推开了,拿起筷子,又把筷子放下了。因为精神

苦闷,所以纵然眼前摆着这么多美味佳肴,也难以下咽。李白离开座席,拔出宝剑,举目

四顾,心中茫然。

考点3 情感主旨

3.(1)请联系诗句内容,谈谈你对于“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”两句所表达情

感的理解。(2分)

答:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(示例)这两句的意思是:尽管前路障碍重重,但我相信终会有一天,我能乘长风

破万里浪,挂上云帆横渡沧海,到达理想的彼岸。也就是说,诗人相信总会有一天,他能

实现自己的远大抱负。表达了诗人积极乐观的人生态度、对远大理想的执着追求和实现愿

望的坚定信念。

(2)《渔家傲·秋思》中“浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计”抒发了怎样的感情?(2分)

答:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

评分标准 共2分,句子理解准确,句意大致无误,1分;分析情感,1分。

“浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计”意思是:饮一杯浊酒,我不由得想起万里之外的

亲人,可是,眼下外患未平,功不成名不就,又怎能半途而废。“一杯”与“万里”之间形成

了悬殊的对比,也就是说,一杯浊酒,消不了浓重的乡愁,造语雄浑有力。乡愁皆因“燕

然未勒归无计”而产生,委婉地表达了将士们的矛盾心理,抒发了包括作者在内的守边将

士们的建功之志和思乡之情。

考点4 意象典故

4.在中国古典诗词中,酒与诗人的情感密不可分。李白在《行路难》(其一)中借丰盛筵

席上的“清酒”,范仲淹在《渔家傲·秋思》中借边塞将士所饮的“浊酒”,分别表达了怎样的

情感?(2分)

答:__________________________________________________________________________

_______________________________________________

李白借“清酒”表达仕途坎坷的苦闷和怀才不遇的愤慨;范仲淹借“浊酒”表达了对家乡、对亲人的思念之情以及对成就功业的向往之情。

评分标准 共2分,两诗情感各1分。

考点5 赏析语言

5.请从修辞和句式的角度分析“行路难,行路难,多歧路,今安在?”是如何表现出诗人思

想情感的。(3分)

答:__________________________________________________________________________

_______________________________________

运用了四个三字短语,节奏短促,并使用反复的修辞来咏叹,语气强烈,从而表达了诗人对理想抱负不能实现的感慨和迷茫。

评分标准 共3分,点出手法,1分;具体分析手法,1分;点出手法的表达效果及与主旨的

关系,1分。