专题2 文言文阅读

图片预览

文档简介

(共47张PPT)

第二部分

/

专题2 文言文阅读

5年中考

真 题 导 向

考点突破

子 母 题 讲 练

一、[写景抒情·2024北京]阅读《小石潭记》,回答问题。

小石潭记

柳宗元

从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,

水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为堪,为岩。青树翠蔓,蒙络

摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往

来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,

乃记之而去。

同游者:吴武陵,龚古,余弟宗玄。隶而从者,崔氏二小生,曰恕己,曰奉壹。

1.“隶而从者”中的“从”与下列词语中加点的“从”,意思相同的一项是(2分)( )

B

A.从头至尾 B.择善而从 C.从长计议 D.从天而降

解析:《小石潭记》中“隶而从者”的“从”是动词,指跟随。B项中“择善而从”的“从”是跟

从、跟随的意思,与“隶而从者”中的“从”意思相同,故选B。A项“从头至尾”、C项“从长计

议”、D项“从天而降”中的“从”都是介词。

2.对“其境过清”中“境”的理解,下列不正确的一项是(2分)( )

D

A.溪水时隐时现,溪岸交错不齐,渺远不见源头。

B.竹子树木丛生,枝叶茂密繁多,环绕小潭四周。

C.地处荒僻之野,平时没有人来,环境寂静寥落。

D.小潭清幽深邃,风光明媚可爱,空气清爽宜人。

解析:此题可采用排除法。题干要求选出对“其境过清”中的“境”理解不正确的一项。A项

对应的是文本中的“斗折蛇行……不可知其源”。B项对应的是“四面竹树环合”。C项对应

“寂寥无人……悄怆幽邃”。D项,“小潭清幽深邃”对应“悄怆幽邃”正确,但“风光明媚可爱,

空气清爽宜人”在原文中并没有体现,故选D项。

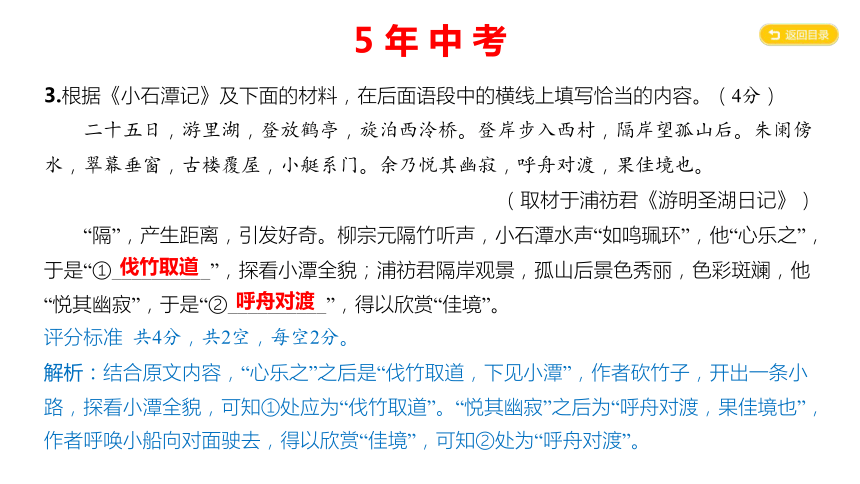

3.根据《小石潭记》及下面的材料,在后面语段中的横线上填写恰当的内容。(4分)

二十五日,游里湖,登放鹤亭,旋泊西泠桥。登岸步入西村,隔岸望孤山后。朱阑傍

水,翠幕垂窗,古楼覆屋,小艇系门。余乃悦其幽寂,呼舟对渡,果佳境也。

(取材于浦祊君《游明圣湖日记》)

“隔”,产生距离,引发好奇。柳宗元隔竹听声,小石潭水声“如鸣珮环”,他“心乐之”,

于是“①__________”,探看小潭全貌;浦祊君隔岸观景,孤山后景色秀丽,色彩斑斓,他

“悦其幽寂”,于是“②__________”,得以欣赏“佳境”。

伐竹取道

呼舟对渡

评分标准 共4分,共2空,每空2分。

解析:结合原文内容,“心乐之”之后是“伐竹取道,下见小潭”,作者砍竹子,开出一条小

路,探看小潭全貌,可知①处应为“伐竹取道”。“悦其幽寂”之后为“呼舟对渡,果佳境也”,

作者呼唤小船向对面驶去,得以欣赏“佳境”,可知②处为“呼舟对渡”。

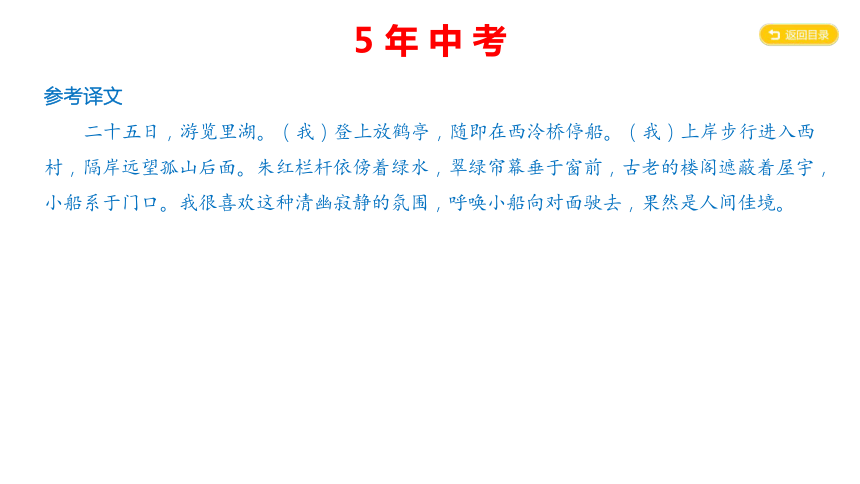

参考译文

二十五日,游览里湖。(我)登上放鹤亭,随即在西泠桥停船。(我)上岸步行进入西

村,隔岸远望孤山后面。朱红栏杆依傍着绿水,翠绿帘幕垂于窗前,古老的楼阁遮蔽着屋宇,

小船系于门口。我很喜欢这种清幽寂静的氛围,呼唤小船向对面驶去,果然是人间佳境。

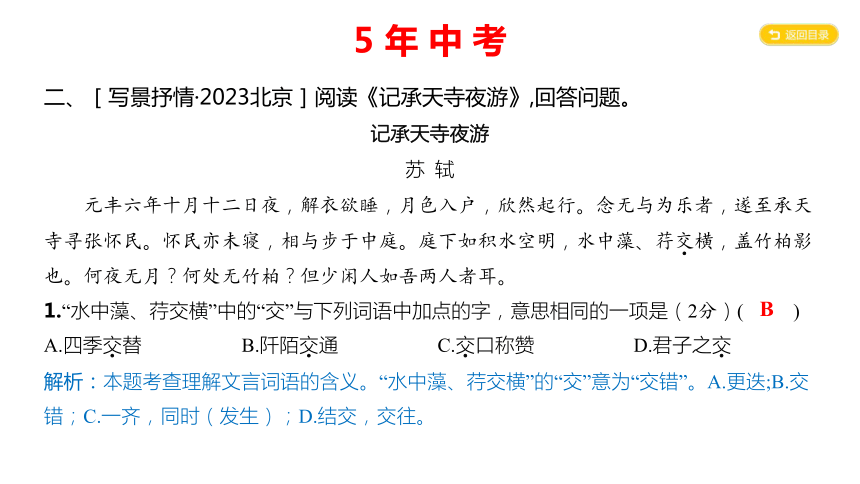

二、[写景抒情·2023北京]阅读《记承天寺夜游》,回答问题。

记承天寺夜游

苏 轼

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天

寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影

也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

1.“水中藻、荇交横”中的“交”与下列词语中加点的字,意思相同的一项是(2分)( )

B

A.四季交替 B.阡陌交通 C.交口称赞 D.君子之交

解析:本题考查理解文言词语的含义。“水中藻、荇交横”的“交”意为“交错”。A.更迭;B.交

错;C.一齐,同时(发生);D.结交,交往。

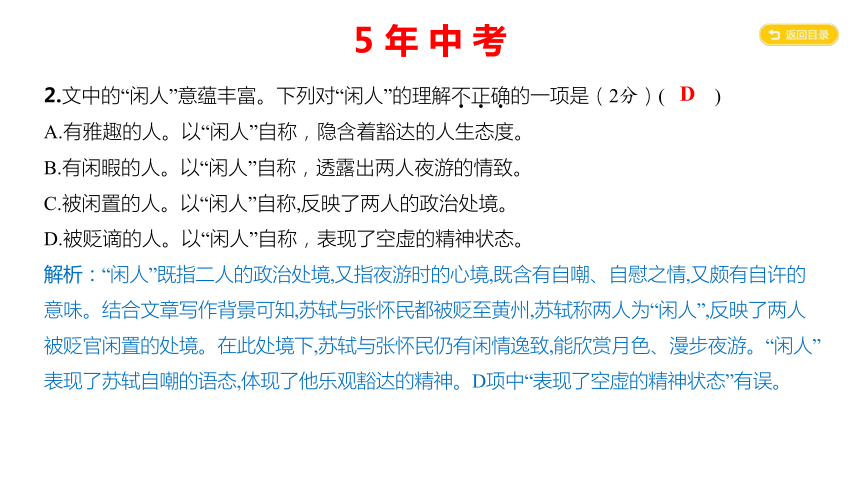

2.文中的“闲人”意蕴丰富。下列对“闲人”的理解不正确的一项是(2分)( )

D

A.有雅趣的人。以“闲人”自称,隐含着豁达的人生态度。

B.有闲暇的人。以“闲人”自称,透露出两人夜游的情致。

C.被闲置的人。以“闲人”自称,反映了两人的政治处境。

D.被贬谪的人。以“闲人”自称,表现了空虚的精神状态。

解析:“闲人”既指二人的政治处境,又指夜游时的心境,既含有自嘲、自慰之情,又颇有自许的

意味。结合文章写作背景可知,苏轼与张怀民都被贬至黄州,苏轼称两人为“闲人”,反映了两人

被贬官闲置的处境。在此处境下,苏轼与张怀民仍有闲情逸致,能欣赏月色、漫步夜游。“闲人”

表现了苏轼自嘲的语态,体现了他乐观豁达的精神。D项中“表现了空虚的精神状态”有误。

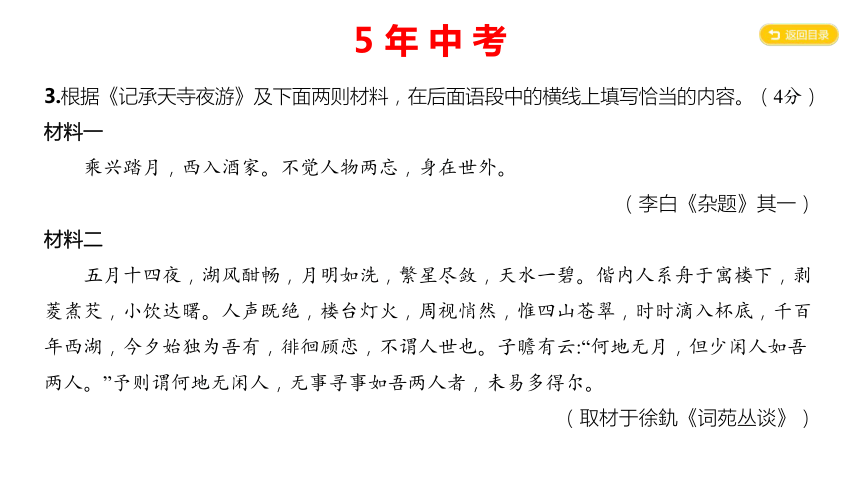

3.根据《记承天寺夜游》及下面两则材料,在后面语段中的横线上填写恰当的内容。(4分)

材料一

乘兴踏月,西入酒家。不觉人物两忘,身在世外。

(李白《杂题》其一)

材料二

五月十四夜,湖风酣畅,月明如洗,繁星尽敛,天水一碧。偕内人系舟于寓楼下,剥

菱煮芡,小饮达曙。人声既绝,楼台灯火,周视悄然,惟四山苍翠,时时滴入杯底,千百

年西湖,今夕始独为吾有,徘徊顾恋,不谓人世也。子瞻有云:“何地无月,但少闲人如吾

两人。”予则谓何地无闲人,无事寻事如吾两人者,未易多得尔。

(取材于徐釚《词苑丛谈》)

亲近自然,从自然中获得美感与精神力量,是中华民族的审美传统。同样是“乘兴踏

月”,苏轼在空灵澄澈的月色下,自适其适,自乐其乐;李白在月光中以酒助兴,产生了“①

__________”的世外之感;月明如洗,“予”在西湖夜饮,觉得此刻的西湖“独为吾有”,产生

了“②__________”的感觉。

人物两忘

不谓人世

评分标准 共4分,共2空,每空2分。

解析:双引号提示要填写原文。①根据题干可知,此处应填写李白在“乘兴踏月”中产生的具

体感受。“乘兴踏月,西入酒家”是游踪,“不觉人物两忘,身在世外”是感受。②根据题干可知,

此处应填写作者在夜游西湖时产生的具体感受。原文“今夕始独为吾有,徘徊顾恋,不谓人世

也”是感受,题干提示了“独为吾有”,所以应填“不谓人世”。

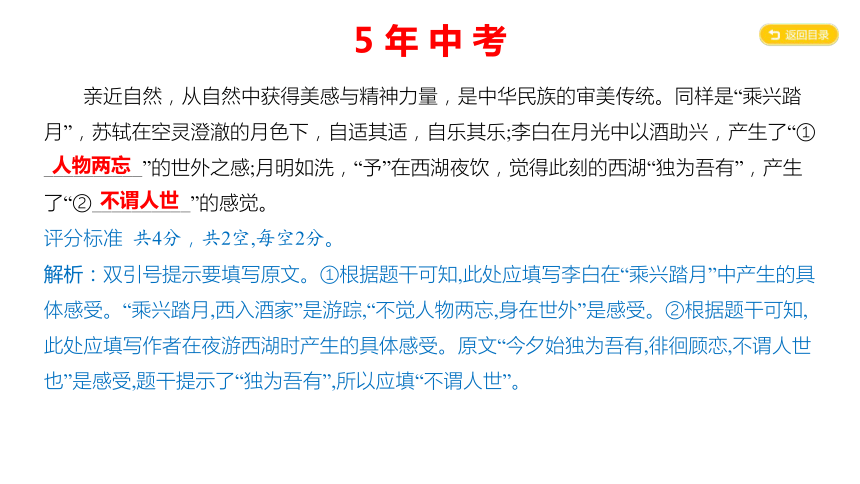

参考译文

材料一

我趁着兴致踏着月光,向西边走入酒家。不知不觉中,忘记了自己和周围的事物,

(感觉自己)身处于人世之外。

材料二

五月十四日夜晚,湖面的清风畅快舒适,月色清朗得像被水洗过一样,天上的众多星星都

收敛了光芒,天空和湖水相接,一片青绿。(我)与妻子将船停靠在寄居的楼房下,剥菱角,

煮芡实,稍微饮(些茶)到天亮。四周人声已经断绝了,楼台的灯火(也熄灭了)。环顾四

周,寂静无声,只有四周山的景色青绿浓郁,每时每刻都好像要滴到杯中来。千百年的西湖,

今晚开始只为我所有,我在这来回走动,非常留恋,(这种境界)不能说是人间啊。苏东坡曾

说:“什么地方没有月亮 只是缺少像我俩这样的闲人。”我却说什么地方没有闲人,像我们两

人这样没事寻找事情做的,也是不可多得的。

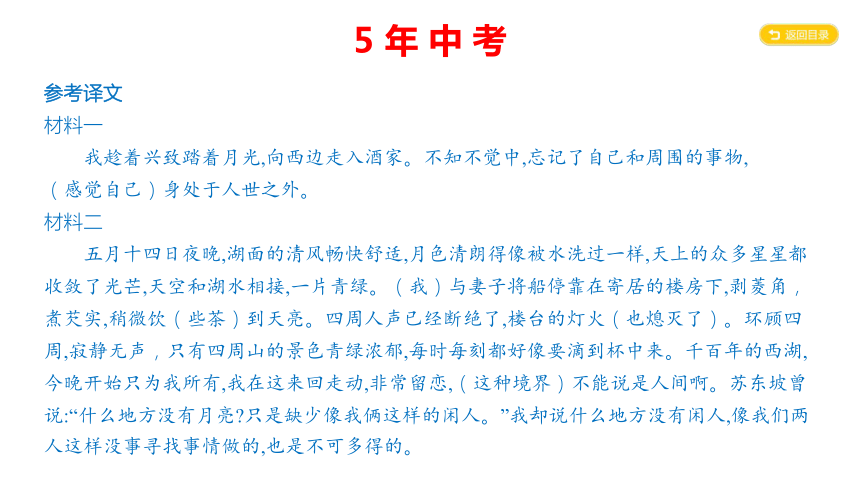

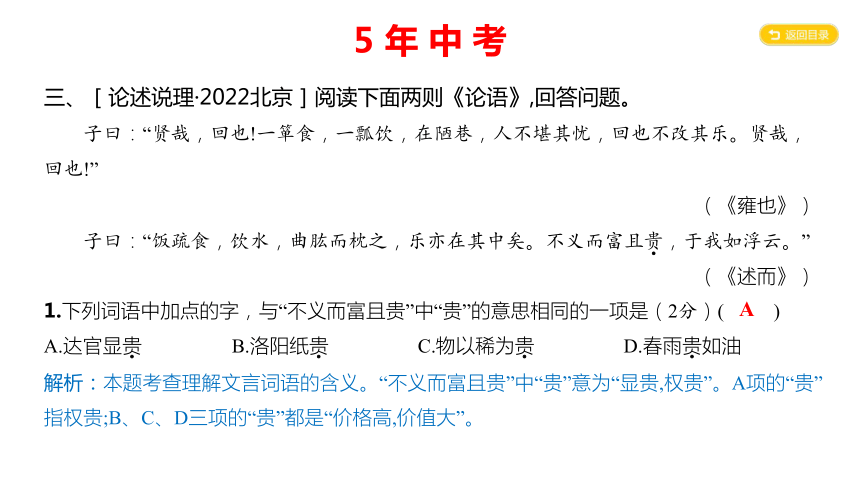

三、[论述说理·2022北京]阅读下面两则《论语》,回答问题。

子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,

回也!”

(《雍也》)

子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”

(《述而》)

1.下列词语中加点的字,与“不义而富且贵”中“贵”的意思相同的一项是(2分)( )

A

A.达官显贵 B.洛阳纸贵 C.物以稀为贵 D.春雨贵如油

解析:本题考查理解文言词语的含义。“不义而富且贵”中“贵”意为“显贵,权贵”。A项的“贵”

指权贵;B、C、D三项的“贵”都是“价格高,价值大”。

2.对“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣”一句的理解,下列选项中正确的一项是

(2分)( )

B

A.蔬菜米饭冷水,弯臂枕书苦读,读书的快乐是人生至乐。

B.吃粗粮喝冷水,弯着胳膊当枕头,这样的生活也有乐趣。

C.健康的饮食习惯、劳逸结合的生活状态,是快乐的源泉。

D.艰苦的物质生活,使人获得心理的满足,从而得到乐趣。

解析:本题考查理解文言语句。根据后文“不义而富且贵,于我如浮云”可知,这句话并不是在

说“读书”和“养生”的问题,且“疏食”不是“蔬菜”,故排除A、C两项。根据后文可知,心理的满足

不是艰苦的物质生活本身带来的,而是在艰苦的物质生活中坚守道义而获得的,故排除D。

3.根据两则《论语》及下面两则材料,在后面语段中的横线上填写恰当的内容。(4分)

材料一

颜子一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,而不改其乐。夫富贵,人所爱也,颜子

不爱不求,而乐乎贫者,独何心哉 天地间有至贵至爱可求而异乎彼者,见其大而忘其小

焉尔。见其大则心泰,心泰则无不足,无不足则富贵贫贱处之一也。

(取材于周敦颐《通书·颜子第二十三》)

材料二

初,公未显时,已欲任天下之重。尝曰:“士当先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。”

夫忧人之忧,而欲免其忧,使人皆乐,然后与之同其乐。(取材于王直《重修范文正公忠

烈庙记》)

颜回箪食瓢饮,孔子称赞他“贤哉”,师生二人志同道合。周敦颐认为颜回“不改其乐”

的原因是“①___________________________________________________________”。范仲

淹汲取孔颜之乐的思想,主张“②__________________________________________”。他们

倡导的人生追求已成为中华人文精神的重要组成部分。

(示例)见其大则心泰,心泰则无不足,无不足则富贵贫贱处之一也

(示例)士当先天下之忧而忧,后天下之乐而乐

解析:本题考查理解文言文的内容与主旨。①处,可依据材料一中的设问句作答,问句问的

是为何“乐乎贫者”,所以答案要在答句中找寻。答句有两句,“天地间……忘其小焉尔”一句

指出了值得珍视的东西有大小之分,并解释了“见其大而忘其小”的普遍道理,“见其大则心

泰……富贵贫贱处之一也”一句具体分析了颜回“乐乎贫者”的原因。②处,根据“尝曰”可知,

后面的话便是范仲淹的主张,课内学过的《岳阳楼记》也可提供印证。

参考译文

材料一

颜回,一小竹筐饭,一瓢饮水,住在简陋的巷子里,别人都不能忍受这样的忧愁,颜回却不

改变他原有的乐趣。富贵,是众人所喜爱的。颜回却不爱富贵也不追求富贵,反而在贫苦中

能感受到快乐,这是一种什么样的心理呢 天地间有极其贵重和极其可爱的东西值得追求,

(颜回)却与他人相异,见到大的内心喜乐就忘记小的世俗富贵了。见到大的喜乐内心就

通达,内心通达就没有不满足,没有不满足,那么贫贱和富贵都能视之如一。

材料二

当初,范文正公尚未显达的时候,就已经将天下大事作为自己的责任。(他)曾经说过:

“读书人应当在天下人忧虑之前先忧虑,在天下人快乐之后才快乐。”把别人的忧愁当作自己

的忧愁,想要(帮助他们)解除忧愁,让所有人都快乐,然后再和他们一同快乐。

四、[写人叙事·议论说理·2021北京]阅读两篇短文,回答问题。

孙权劝学

《资治通鉴》

初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经

为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤 孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃

始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三

日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

诫子书

诸葛亮

夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,

才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,

意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

1.下列选项中加点字的意思都相同的一项是 (2分)( )

B

A.乃始就学 一蹴而就 就事论事 功成名就 B.结友而别 别来无恙 久别重逢 依依惜别

C.无以致远 勤劳致富 闲情逸致 学以致用 D.意与日去 去国怀乡 相去甚远 去粗取精

解析:本题考查理解文言词语的含义。A.从事/完成/根据/成就。B.“别”的意思都是“分别”。

C.到/实现/情趣/达到。D.丧失/离开/距离/除去。

2.下列对文中画线句的翻译和理解,全都正确的一项是(2分)( )

【甲】但当涉猎,见往事耳。

翻译:只是应当广泛地阅读,了解一些历史事件。

理解:孙权认为吕蒙阅读面窄,建议他在学习经学之外,还要学点历史。

【乙】大兄何见事之晚乎!

翻译:兄长怎么这么晚才知道这件事呢!

理解:鲁肃很晚才知道吕蒙有管理才干,吕蒙对此感到很失望。

【丙】非学无以广才,非志无以成学。

翻译:不学习就无法增长才干,不定下志向就无法学有所成。

理解:“才”“学”“志”关系紧密,“才”要依靠学习来增长,而学习的效果则与“志”有关。

丙

解析:本题考查翻译与理解文言语句。【甲】句翻译有误,“但当涉猎,见往事耳”应该翻译

成“只应当粗略地阅读,了解历史罢了”;理解也有误,孙权认为吕蒙因“当涂掌事”而“不可不

学”,并非因“吕蒙阅读面窄”。【乙】句理解有误,“大兄何见事之晚乎”表现出吕蒙颇为自得

的神态、当之无愧的坦然态度,并非失望。

3.根据两篇短文及下面两则材料,在后面语段中的横线上填写恰当的内容。(4分)

材料一

初,遇 善治《老子》。人有从学者,遇不肯教,而云“必当先读百遍”。从学者云:

“苦渴无日。”遇言:“当以三余。”或问三余之意,遇言:“冬者岁之余,夜者日之余,阴雨者

时之余也。”

(取材于《三国志·魏志·王肃传》裴松之注)

材料二

予少时读书,一见辄能诵,虽有强记之力,而常废于不勤。比数年来,颇发愤自惩艾

,悔前所为,而聪明衰耗,殆不如曩时 十一二。故虽然有勤苦之劳,而常废于善忘。

(取材于秦观《〈精骑集〉序》)

注:①遇:指董遇,东汉学者。②惩艾:惩治,惩戒。③曩时:从前。

学习过程中总会遇到一些障碍,如吕蒙所提“①__________”,跟随董遇学习的人所说

“②__________”,都认为自己没有足够的时间来学习,这需要人们立志勤学来解决。而诸

葛亮告诫儿子要警惕“年与时驰,意与日去”,秦观“悔前所为,而聪明衰耗,殆不如曩时十

一二”的经历,则进一步提醒人们③________________________________。

军中多务

苦渴无日

(示例)趁青春年少抓紧时间学习

解析:本题考查理解课内外文言文的内容与主旨。第①空,根据“学习过程中总会遇到一些

障碍”“吕蒙”“认为自己没有足够的时间来学习”的提示,可在《孙权劝学》中找到“军中多务”

这一托词。第②空,由题干中“跟随董遇学习的人”“认为自己没有足够的时间来学习”,可找

到材料一中的“苦渴无日”。第③空,理解“年与时驰,意与日去”和“悔前所为,而聪明衰耗,殆

不如曩时十一二”的意思,即可知道诸葛亮和秦观意在告诫人们:要珍惜青春岁月,多读书,勤

奋学习,以免老大徒伤悲。

参考译文

材料一

当初,董遇对《老子》很有研究。有读书人想跟随他学习,他不肯教,却对人家说“一定

要先读很多遍书”。想跟随他学习的人说:“只是苦于没有时间。”董遇说:“应当用三余时

间。”有人问“三余”是什么意思,董遇说:“冬天(没有多少农活)是一年中空闲下来的时间;

夜晚(不必下地劳动)是一天中空闲下来的时间;下雨时(不方便出门干活)是时辰中空

闲下来的时间。”

材料二

我年轻时读书,看一遍就能背诵,虽然有很强的记忆力,却常常荒废在不勤奋上。近几年

来,用发愤读书的态度来惩戒自己,后悔以前的行为,但聪明智慧已经衰竭,恐怕比不上从前的

十分之一二。因此,我虽然勤奋刻苦去读书,却常常因为容易遗忘而荒废了学业。

五、[写人叙事·2020北京]阅读《曹刿论战》,回答问题。

曹刿论战

《左传》

十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉 ”刿曰:

“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战 ”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”

对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,

神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“【甲】忠之属也。可以一战。

战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。

公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故

克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。【乙】吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

1.下列选项中加点字的意思都相同的一项是 (2分)( )

D

A.曹刿请见 见多识广 见义勇为 各抒己见 B.小信未孚 言而有信 杳无音信 信手拈来

C.公与之乘 乘风破浪 乘虚而入 乘兴而来 D.遂逐齐师 出师未捷 百万雄师 仁义之师

解析:本题考查理解文言词语的含义。A.接见/见识/遇见/见解。B.信用/信用/音讯/随意。

C.乘坐(一辆战车)/乘着/趁着/趁着。D.均指“军队”。

2.翻译文中两处画线语句,并依据上下文对其作出进一步理解,全都正确的一项是(2分)

( )

【甲】忠之属也。可以一战。

翻译:(这)是尽职分之类的事情。可凭借(这个条件)打一仗。

理解:曹刿认为鲁庄公能够公正处理百姓的诉讼事件,与“小惠”和“小信”相比,更能赢得

百姓的信任,具备了迎战的条件。

【乙】吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。

翻译:我发现他们的车印混乱,军旗也倒下了,所以才下令追击他们。

理解:曹刿能敏锐地观察战场形势的变化,他根据“辙乱”“旗靡”判断齐师撤走了伏兵,认

为可以追击敌人了。

甲

解析:本题考查翻译与理解文言语句。“惧有伏焉”意思是“害怕(齐军)设下埋伏”,所以后

文“故逐之”的原因是齐军没有设伏兵,而【乙】句理解中却说“撤走了伏兵”。

3.“位卑未敢忘忧国”的意思是虽然身份低微,仍然不忘担忧国事。曹刿一介平民,在国家

危难之际,挺身而出,为国解忧。阅读下面两则材料,简要说明“位卑未敢忘忧国”的精神

在弦高和卜式身上是如何体现的。(4分)

材料一

秦穆公兴兵袭郑,过周而东。郑贾人 弦高将西贩牛,道遇秦师于周、郑之间,乃

矫郑伯之命,犒以十二牛,宾秦师而却之 ,以存郑国。

(取材于《淮南子·氾论训》)

材料二

时汉方事匈奴,式上书,愿输家财半助边 。上使使问式:“欲为官乎?”式曰:

“自小牧羊,不习仕宦,不愿也。”使者曰:“子何欲?”式曰:“天子诛匈奴,愚以为贤者

宜死节,有财者宜输之,如此而匈奴可灭也。”

(取材于《汉书·公孙弘卜式兒宽传》)

注:①袭:偷袭。②贾人:商人,在当时社会地位不高。③矫:假托。④犒:犒劳。

⑤宾:以客礼对待。⑥却之:使秦军撤退。⑦事:这里指抵抗。⑧式:卜式。人名。⑨输:

交纳。⑩边:边防。

答:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

解析:本题考查理解课内外文言文的内容与主旨。作答此题,要在读懂课外文言文的基础

上,梳理并概括弦高和卜式“位卑”(身份低微)与“未敢忘忧国”(不忘担忧国事)的表现。

(示例)弦高作为一个商人,地位不高,但在郑国将要被秦国偷袭时心念国家,假托郑

伯之命犒劳秦国军队,让秦国以为郑国已经有了防备而撤军。卜式自小牧羊,身份低微,没有

官职,却主动为国解忧,愿意拿出一半的家产支援边关。

参考译文

材料一

秦穆公派出军队偷袭郑国,(军队)经过周国向东进发。郑国商人弦高将要去西边卖

牛,在周、郑两国之间的路上遇到了秦国军队,于是就假托郑伯的命令,用十二头牛犒劳秦军,

以客礼对待秦军(让秦军怀疑郑伯已做好防守准备),使秦军撤退,(用这样的方法)让郑

国得以保全。

材料二

当时(指汉武帝时期)汉军正在边疆抵抗匈奴入侵,卜式向皇帝上书,希望交纳一半的

家财来援助边防战事。皇帝派使者去问卜式:“你想做官吗 ”卜式说:“我从小放羊,不熟悉为

官之道,不想做官。”使者又问:“(那)你想要什么呢 ”卜式说:“天子想要诛杀匈奴,我认为

贤人应该守节义而死(指为国献身),有钱财的人应该交纳钱款,这样匈奴就会被消灭了。”

考点梳理 母题讲解

[议论说理·2023西城一模]阅读下面两篇文言文,完成题目。

鱼我所欲也

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所

欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,

故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,

则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生

而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。【甲】

非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,

乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美、妻妾之奉、所识穷

乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;

乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

富贵不能淫

景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母

命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。

【乙】居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其

道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。”

(以上两篇均选自《孟子译注》)

1.下列选项中加点字的意思都相同的一项是(2分)( )

D

A.由是则生而有不用也 与民由之由此及彼 听天由命

B.为宫室之美 以顺为正者勿以善小而不为 助人为乐

C.所识穷乏者得我 不得志有失必有得 得天独厚

D.是亦不可以已乎 是焉得为大丈夫乎是可忍,孰不可忍 年年如是

考点1 文言实词

答题思路:

一、明确考点,调动积累把握语段中的加点字的含义。实词考查范围包括语段中的实词,

其他课内篇目的实词,俗语、谚语和成语中的实词等。可根据积累和语段中的语境,明确

其含义。

二、合理推断相关俗语、谚语和成语中加点字的含义。首先,用组词的方式来推断词义。

如A项中的“由”,可组词为“由于”“经由”“任由”“理由”等,再看哪个词更符合成语的整体含

义,即可推断“由此及彼”的“由”理解为“经由”,“听天由命”的“由”理解为“任由”。其次,

用分析结构的方法来推断词义。如C项中“有失必有得”的“得”与“失”词义相反,“得”应理

解为“得到”。最后,可以通过联系生活经验的方法来推断词义。如B项中“助人为乐”的“为”

的含义可以结合生活经验解释为“是”。D项中“年年如是”生活中常说“年年如此”,所以,

“是”解释为“此,这样”。

2.下列对文中画线语句的翻译和理解,全都正确的一项是(2分)( )

【甲】非独贤者有是心也,人皆有之

翻译:不只是贤能的人用心才能做到舍生取义,每个人只要用心都能做到。

理解:这里的“是心”是指用心专一。孟子认为,只要用心专一,竭尽全力,人人都能做到

舍生取义。

【乙】居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道

翻译:(大丈夫应该)住进天下最宽广的住宅——仁,站在天下最正确的位置——礼,走

着天下最正确的道路——义。

理解:这里的“广居”“正位”“大道”分别喻指“仁”“礼”“义”。孟子认为大丈夫首先要做到讲

仁德、守礼法、做事合乎道义。

乙

考点2 句子翻译与理解

答题思路:

一、调动积累准确理解语句含义。语句中重点实词做到准确翻译,如甲句中“独”“是”“皆”

等。选项中将“是”解释为“用”,为翻译错误。同时,注意文从字顺,小心文字陷阱。

二、结合前后文乃至整篇文章理解重要词句。考查点多集中于理解人物情感、内容情节和

作者观点等。如甲句的理解是对作者观点的误读,做题时应明确作者的观点,甲句理解中

“孟子认为,只要用心专一,竭尽全力,人人都能做到舍生取义”为错误观点,本句强调每

个人都有舍生取义之心,而非“用心专一”。本题应选乙。

3.根据两篇选文及下面两则材料,补全后面语段中横线上的内容。(4分)

材料一 律曰:“苏君 ,律前负汉归匈奴,幸蒙大恩,赐号称王,拥众数万,马畜

弥山,富贵如此!苏君今日降,明日复然。空以身膏草野,谁复知之!”武不应。

(取材自《汉书·苏武传》)

材料二 丞相孛罗 等召见于枢密院,天祥入长揖。欲使跪,天祥曰:“南之揖,北之

跪,予南人行南礼,可赘跪乎 ”孛罗叱左右曳之地,或抑项,或扼其背,天祥不屈。

(取材自《宋史纪事本末》)

注:①[律]指卫律,人名。②[苏君]与下文的“武”同指苏武。③[孛罗]人名,元

丞相。

从《富贵不能淫》中我们了解了孟子对于“大丈夫”的看法。根据孟子的观点,《鱼我

所欲也》中的乞人是大丈夫,因为他宁可饿死也不食嗟来之食,做到了“①_____________

________”;苏武是大丈夫,因为他②__________________,做到了“③____________”;

文天祥是大丈夫,因为他④____________________,做到了“威武不能屈”。这些人是中华

民族的脊梁。

(示例)贫贱不能移

拒绝了富贵的诱惑

富贵不能淫

面对威逼,拒绝下跪

评分标准 共4分,每空1分。有其他答法,视其合理程度给分。

考点3 理解文言文的内容与主旨

答题思路:

一、参照注释与文章出处,整体感知。首先,关注注释和选文来源,明确人名、官职名、

地名、国名、年号等基本信息。如“律”“苏君”“孛罗”“天祥”等人名,“汉”“宋”“元”等朝代。

其次,参照注释后可带着问题对文本进行通读,如“什么人?做了什么事?结果如何?”等。

按此思路,可整体判断两篇课外材料写的分别是苏武、文天祥身陷敌阵仍拒绝投降的事迹。

二、课内迁移,结合语境,理解词义。首先,调动、迁移课内的文言词语知识,进一步理

解关键语句的含义。如材料一中“武不应”,结合课内所学可理解为“不理睬”,由此即可推

知他面对敌方劝降的态度为拒绝。其次,结合语境,推断词义。可采用组词推断法、偏旁

推断法、句式推断法、词性推断法等。如“或抑项,或扼其背”,其中“抑”和“扼”都是提手

旁,可以使用偏旁推断法,解释为“有人按住他的颈项,有人用力抓住他的背部”。在词句

理解的基础上,概括出文天祥面对威逼,拒绝下跪,做到了“威武不能屈”。

三、根据提示,提炼词句。首先,明确语段围绕“大丈夫”的品质进行分析总结。主语分别

是“乞人”“苏武”“文天祥”。其次,依据提示,概括文段内容。本题中可用简洁的语句概括

人物经历,参考“谁+做了什么+结果怎样”的结构进行概括。如②③处即“苏武是大丈夫,

因为他拒绝了富贵的诱惑,做到了‘富贵不能淫’”。

重难点突破

文言文对比阅读

文言文对比阅读是对两篇或多篇文言文的基本内容(观点、事件、人物形象等)进行

比较分析,在此基础上比较作品的不同情感倾向,比较写作手法及艺术特色的异同等。根

据材料间的关联,大致分为两种情况:

1.篇目的体裁相同。即各个材料都属写景散文、人物传记文或议论文,此时可能从该

体裁对应的写法入手考查,如写景散文的情景结合方式、人物传记文的人物描写、议论文

的说理手法等。

2.篇目的内容主题相关。即各个材料都围绕同一人物、事件、景物、品格等,但分别

展现同一中心不同的侧面,此时可能从情感主旨入手来进行考查。

注意以上两种情况并不互斥,材料之间可能同时存在多种相通之处。

考点训练 子题针对练

[写人叙事·2022西城一模]阅读《曹刿论战》,完成试题。

曹刿论战

《左传》

十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:

“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分

人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小

信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一

战。战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败

绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,

故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

考点1 文言实词

1.下列选项中加点字的意思都相同的一项是(2分)( )

D

A.又何间焉 亲密无间 黑白相间 伯仲之间 B.战于长勺 生于忧患 重于泰山 青出于蓝

C.公将驰之 晓雾将歇 将功赎罪 将信将疑 D.大国难测 变幻莫测 难以揣测 人心叵测

考点2 句子翻译与理解

2.下列对文中画线句的翻译和理解,全都正确的一项是(2分)( )

【甲】肉食者鄙,未能远谋。

翻译:大官们道德鄙陋,不能深谋远虑。

理解:曹刿回答乡人的问题,揭示了鲁国当权者鄙陋寡见的情况,并为后文鲁庄公在作战

中不察敌情、急躁冒进做了铺垫。

【乙】忠之属也。可以一战。战则请从。

翻译:这是尽本职的事。可以凭这一点去打仗。作战时请允许我跟您去。

理解:曹刿认为鲁庄公诚心公正地处理百姓的诉讼案件能深得民心,可以作战。他愿意跟

随鲁庄公打仗,可见其急切盼望战争的心情。

丙

【丙】一鼓作气,再而衰,三而竭。

翻译:第一次击鼓能够鼓起士气,第二次击鼓士气减弱,第三次击鼓士气已尽。

理解:曹刿认为作战靠的就是士气,所以在战场上,他等齐军三次击鼓后,抓住彼竭我盈

的战机,适时击鼓进军,取得胜利。

考点3 理解文言文的内容与主旨

3.《曹刿论战》写战争,下面文段写外交,二者表现了怎样的共同思想?请结合《曹刿论

战》和下面文段具体分析。(4分)

齐王使使者问赵威后,书未发,威后问使者曰:“岁亦无恙 耶?民亦无恙耶?

王亦无恙耶?”使者不说 ,曰:“臣奉使使威后,今不问王而先问岁与民,岂先贱而后尊

贵者乎?”威后曰:“不然。苟无岁,何以有民?苟无民,何以有君?故有舍本而问末者

耶?”乃进而问之曰:“齐有处士 曰钟离子,无恙耶?是其为人也,有粮者亦食,无粮者

亦食;有衣者亦衣,无衣者亦衣。是助王养其民者也,何以至今不业 也?”

(取材于《战国策·齐策》)

注:①[赵威后]即赵太后,赵惠文王的妻子。②[书未发]书,指齐王给赵威后的

信。发,启封。③[岁亦无恙]岁,指一年的农业收成。恙,灾害、忧患。④[说]同

“悦”。⑤[处士]隐居不仕的人。钟离子是齐国处士。⑥[业]任职。

答:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

评分标准 共4分,写出共同思想1分,分析《曹刿论战》1分,分析课外文段2分。

(示例)二者都表现了以民为本的思想。曹刿认为打仗胜利的先决条件是鲁庄公“忠

之属也”,体现取信于民的民本思想。赵威后接见齐国使节,先问年成和百姓的情况,再

问候齐王,又赞赏钟离子赈济百姓的行为,都体现了以民为本的思想。

第二部分

/

专题2 文言文阅读

5年中考

真 题 导 向

考点突破

子 母 题 讲 练

一、[写景抒情·2024北京]阅读《小石潭记》,回答问题。

小石潭记

柳宗元

从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,

水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为堪,为岩。青树翠蔓,蒙络

摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往

来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,

乃记之而去。

同游者:吴武陵,龚古,余弟宗玄。隶而从者,崔氏二小生,曰恕己,曰奉壹。

1.“隶而从者”中的“从”与下列词语中加点的“从”,意思相同的一项是(2分)( )

B

A.从头至尾 B.择善而从 C.从长计议 D.从天而降

解析:《小石潭记》中“隶而从者”的“从”是动词,指跟随。B项中“择善而从”的“从”是跟

从、跟随的意思,与“隶而从者”中的“从”意思相同,故选B。A项“从头至尾”、C项“从长计

议”、D项“从天而降”中的“从”都是介词。

2.对“其境过清”中“境”的理解,下列不正确的一项是(2分)( )

D

A.溪水时隐时现,溪岸交错不齐,渺远不见源头。

B.竹子树木丛生,枝叶茂密繁多,环绕小潭四周。

C.地处荒僻之野,平时没有人来,环境寂静寥落。

D.小潭清幽深邃,风光明媚可爱,空气清爽宜人。

解析:此题可采用排除法。题干要求选出对“其境过清”中的“境”理解不正确的一项。A项

对应的是文本中的“斗折蛇行……不可知其源”。B项对应的是“四面竹树环合”。C项对应

“寂寥无人……悄怆幽邃”。D项,“小潭清幽深邃”对应“悄怆幽邃”正确,但“风光明媚可爱,

空气清爽宜人”在原文中并没有体现,故选D项。

3.根据《小石潭记》及下面的材料,在后面语段中的横线上填写恰当的内容。(4分)

二十五日,游里湖,登放鹤亭,旋泊西泠桥。登岸步入西村,隔岸望孤山后。朱阑傍

水,翠幕垂窗,古楼覆屋,小艇系门。余乃悦其幽寂,呼舟对渡,果佳境也。

(取材于浦祊君《游明圣湖日记》)

“隔”,产生距离,引发好奇。柳宗元隔竹听声,小石潭水声“如鸣珮环”,他“心乐之”,

于是“①__________”,探看小潭全貌;浦祊君隔岸观景,孤山后景色秀丽,色彩斑斓,他

“悦其幽寂”,于是“②__________”,得以欣赏“佳境”。

伐竹取道

呼舟对渡

评分标准 共4分,共2空,每空2分。

解析:结合原文内容,“心乐之”之后是“伐竹取道,下见小潭”,作者砍竹子,开出一条小

路,探看小潭全貌,可知①处应为“伐竹取道”。“悦其幽寂”之后为“呼舟对渡,果佳境也”,

作者呼唤小船向对面驶去,得以欣赏“佳境”,可知②处为“呼舟对渡”。

参考译文

二十五日,游览里湖。(我)登上放鹤亭,随即在西泠桥停船。(我)上岸步行进入西

村,隔岸远望孤山后面。朱红栏杆依傍着绿水,翠绿帘幕垂于窗前,古老的楼阁遮蔽着屋宇,

小船系于门口。我很喜欢这种清幽寂静的氛围,呼唤小船向对面驶去,果然是人间佳境。

二、[写景抒情·2023北京]阅读《记承天寺夜游》,回答问题。

记承天寺夜游

苏 轼

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天

寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影

也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

1.“水中藻、荇交横”中的“交”与下列词语中加点的字,意思相同的一项是(2分)( )

B

A.四季交替 B.阡陌交通 C.交口称赞 D.君子之交

解析:本题考查理解文言词语的含义。“水中藻、荇交横”的“交”意为“交错”。A.更迭;B.交

错;C.一齐,同时(发生);D.结交,交往。

2.文中的“闲人”意蕴丰富。下列对“闲人”的理解不正确的一项是(2分)( )

D

A.有雅趣的人。以“闲人”自称,隐含着豁达的人生态度。

B.有闲暇的人。以“闲人”自称,透露出两人夜游的情致。

C.被闲置的人。以“闲人”自称,反映了两人的政治处境。

D.被贬谪的人。以“闲人”自称,表现了空虚的精神状态。

解析:“闲人”既指二人的政治处境,又指夜游时的心境,既含有自嘲、自慰之情,又颇有自许的

意味。结合文章写作背景可知,苏轼与张怀民都被贬至黄州,苏轼称两人为“闲人”,反映了两人

被贬官闲置的处境。在此处境下,苏轼与张怀民仍有闲情逸致,能欣赏月色、漫步夜游。“闲人”

表现了苏轼自嘲的语态,体现了他乐观豁达的精神。D项中“表现了空虚的精神状态”有误。

3.根据《记承天寺夜游》及下面两则材料,在后面语段中的横线上填写恰当的内容。(4分)

材料一

乘兴踏月,西入酒家。不觉人物两忘,身在世外。

(李白《杂题》其一)

材料二

五月十四夜,湖风酣畅,月明如洗,繁星尽敛,天水一碧。偕内人系舟于寓楼下,剥

菱煮芡,小饮达曙。人声既绝,楼台灯火,周视悄然,惟四山苍翠,时时滴入杯底,千百

年西湖,今夕始独为吾有,徘徊顾恋,不谓人世也。子瞻有云:“何地无月,但少闲人如吾

两人。”予则谓何地无闲人,无事寻事如吾两人者,未易多得尔。

(取材于徐釚《词苑丛谈》)

亲近自然,从自然中获得美感与精神力量,是中华民族的审美传统。同样是“乘兴踏

月”,苏轼在空灵澄澈的月色下,自适其适,自乐其乐;李白在月光中以酒助兴,产生了“①

__________”的世外之感;月明如洗,“予”在西湖夜饮,觉得此刻的西湖“独为吾有”,产生

了“②__________”的感觉。

人物两忘

不谓人世

评分标准 共4分,共2空,每空2分。

解析:双引号提示要填写原文。①根据题干可知,此处应填写李白在“乘兴踏月”中产生的具

体感受。“乘兴踏月,西入酒家”是游踪,“不觉人物两忘,身在世外”是感受。②根据题干可知,

此处应填写作者在夜游西湖时产生的具体感受。原文“今夕始独为吾有,徘徊顾恋,不谓人世

也”是感受,题干提示了“独为吾有”,所以应填“不谓人世”。

参考译文

材料一

我趁着兴致踏着月光,向西边走入酒家。不知不觉中,忘记了自己和周围的事物,

(感觉自己)身处于人世之外。

材料二

五月十四日夜晚,湖面的清风畅快舒适,月色清朗得像被水洗过一样,天上的众多星星都

收敛了光芒,天空和湖水相接,一片青绿。(我)与妻子将船停靠在寄居的楼房下,剥菱角,

煮芡实,稍微饮(些茶)到天亮。四周人声已经断绝了,楼台的灯火(也熄灭了)。环顾四

周,寂静无声,只有四周山的景色青绿浓郁,每时每刻都好像要滴到杯中来。千百年的西湖,

今晚开始只为我所有,我在这来回走动,非常留恋,(这种境界)不能说是人间啊。苏东坡曾

说:“什么地方没有月亮 只是缺少像我俩这样的闲人。”我却说什么地方没有闲人,像我们两

人这样没事寻找事情做的,也是不可多得的。

三、[论述说理·2022北京]阅读下面两则《论语》,回答问题。

子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,

回也!”

(《雍也》)

子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”

(《述而》)

1.下列词语中加点的字,与“不义而富且贵”中“贵”的意思相同的一项是(2分)( )

A

A.达官显贵 B.洛阳纸贵 C.物以稀为贵 D.春雨贵如油

解析:本题考查理解文言词语的含义。“不义而富且贵”中“贵”意为“显贵,权贵”。A项的“贵”

指权贵;B、C、D三项的“贵”都是“价格高,价值大”。

2.对“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣”一句的理解,下列选项中正确的一项是

(2分)( )

B

A.蔬菜米饭冷水,弯臂枕书苦读,读书的快乐是人生至乐。

B.吃粗粮喝冷水,弯着胳膊当枕头,这样的生活也有乐趣。

C.健康的饮食习惯、劳逸结合的生活状态,是快乐的源泉。

D.艰苦的物质生活,使人获得心理的满足,从而得到乐趣。

解析:本题考查理解文言语句。根据后文“不义而富且贵,于我如浮云”可知,这句话并不是在

说“读书”和“养生”的问题,且“疏食”不是“蔬菜”,故排除A、C两项。根据后文可知,心理的满足

不是艰苦的物质生活本身带来的,而是在艰苦的物质生活中坚守道义而获得的,故排除D。

3.根据两则《论语》及下面两则材料,在后面语段中的横线上填写恰当的内容。(4分)

材料一

颜子一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,而不改其乐。夫富贵,人所爱也,颜子

不爱不求,而乐乎贫者,独何心哉 天地间有至贵至爱可求而异乎彼者,见其大而忘其小

焉尔。见其大则心泰,心泰则无不足,无不足则富贵贫贱处之一也。

(取材于周敦颐《通书·颜子第二十三》)

材料二

初,公未显时,已欲任天下之重。尝曰:“士当先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。”

夫忧人之忧,而欲免其忧,使人皆乐,然后与之同其乐。(取材于王直《重修范文正公忠

烈庙记》)

颜回箪食瓢饮,孔子称赞他“贤哉”,师生二人志同道合。周敦颐认为颜回“不改其乐”

的原因是“①___________________________________________________________”。范仲

淹汲取孔颜之乐的思想,主张“②__________________________________________”。他们

倡导的人生追求已成为中华人文精神的重要组成部分。

(示例)见其大则心泰,心泰则无不足,无不足则富贵贫贱处之一也

(示例)士当先天下之忧而忧,后天下之乐而乐

解析:本题考查理解文言文的内容与主旨。①处,可依据材料一中的设问句作答,问句问的

是为何“乐乎贫者”,所以答案要在答句中找寻。答句有两句,“天地间……忘其小焉尔”一句

指出了值得珍视的东西有大小之分,并解释了“见其大而忘其小”的普遍道理,“见其大则心

泰……富贵贫贱处之一也”一句具体分析了颜回“乐乎贫者”的原因。②处,根据“尝曰”可知,

后面的话便是范仲淹的主张,课内学过的《岳阳楼记》也可提供印证。

参考译文

材料一

颜回,一小竹筐饭,一瓢饮水,住在简陋的巷子里,别人都不能忍受这样的忧愁,颜回却不

改变他原有的乐趣。富贵,是众人所喜爱的。颜回却不爱富贵也不追求富贵,反而在贫苦中

能感受到快乐,这是一种什么样的心理呢 天地间有极其贵重和极其可爱的东西值得追求,

(颜回)却与他人相异,见到大的内心喜乐就忘记小的世俗富贵了。见到大的喜乐内心就

通达,内心通达就没有不满足,没有不满足,那么贫贱和富贵都能视之如一。

材料二

当初,范文正公尚未显达的时候,就已经将天下大事作为自己的责任。(他)曾经说过:

“读书人应当在天下人忧虑之前先忧虑,在天下人快乐之后才快乐。”把别人的忧愁当作自己

的忧愁,想要(帮助他们)解除忧愁,让所有人都快乐,然后再和他们一同快乐。

四、[写人叙事·议论说理·2021北京]阅读两篇短文,回答问题。

孙权劝学

《资治通鉴》

初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经

为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤 孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃

始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三

日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

诫子书

诸葛亮

夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,

才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,

意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

1.下列选项中加点字的意思都相同的一项是 (2分)( )

B

A.乃始就学 一蹴而就 就事论事 功成名就 B.结友而别 别来无恙 久别重逢 依依惜别

C.无以致远 勤劳致富 闲情逸致 学以致用 D.意与日去 去国怀乡 相去甚远 去粗取精

解析:本题考查理解文言词语的含义。A.从事/完成/根据/成就。B.“别”的意思都是“分别”。

C.到/实现/情趣/达到。D.丧失/离开/距离/除去。

2.下列对文中画线句的翻译和理解,全都正确的一项是(2分)( )

【甲】但当涉猎,见往事耳。

翻译:只是应当广泛地阅读,了解一些历史事件。

理解:孙权认为吕蒙阅读面窄,建议他在学习经学之外,还要学点历史。

【乙】大兄何见事之晚乎!

翻译:兄长怎么这么晚才知道这件事呢!

理解:鲁肃很晚才知道吕蒙有管理才干,吕蒙对此感到很失望。

【丙】非学无以广才,非志无以成学。

翻译:不学习就无法增长才干,不定下志向就无法学有所成。

理解:“才”“学”“志”关系紧密,“才”要依靠学习来增长,而学习的效果则与“志”有关。

丙

解析:本题考查翻译与理解文言语句。【甲】句翻译有误,“但当涉猎,见往事耳”应该翻译

成“只应当粗略地阅读,了解历史罢了”;理解也有误,孙权认为吕蒙因“当涂掌事”而“不可不

学”,并非因“吕蒙阅读面窄”。【乙】句理解有误,“大兄何见事之晚乎”表现出吕蒙颇为自得

的神态、当之无愧的坦然态度,并非失望。

3.根据两篇短文及下面两则材料,在后面语段中的横线上填写恰当的内容。(4分)

材料一

初,遇 善治《老子》。人有从学者,遇不肯教,而云“必当先读百遍”。从学者云:

“苦渴无日。”遇言:“当以三余。”或问三余之意,遇言:“冬者岁之余,夜者日之余,阴雨者

时之余也。”

(取材于《三国志·魏志·王肃传》裴松之注)

材料二

予少时读书,一见辄能诵,虽有强记之力,而常废于不勤。比数年来,颇发愤自惩艾

,悔前所为,而聪明衰耗,殆不如曩时 十一二。故虽然有勤苦之劳,而常废于善忘。

(取材于秦观《〈精骑集〉序》)

注:①遇:指董遇,东汉学者。②惩艾:惩治,惩戒。③曩时:从前。

学习过程中总会遇到一些障碍,如吕蒙所提“①__________”,跟随董遇学习的人所说

“②__________”,都认为自己没有足够的时间来学习,这需要人们立志勤学来解决。而诸

葛亮告诫儿子要警惕“年与时驰,意与日去”,秦观“悔前所为,而聪明衰耗,殆不如曩时十

一二”的经历,则进一步提醒人们③________________________________。

军中多务

苦渴无日

(示例)趁青春年少抓紧时间学习

解析:本题考查理解课内外文言文的内容与主旨。第①空,根据“学习过程中总会遇到一些

障碍”“吕蒙”“认为自己没有足够的时间来学习”的提示,可在《孙权劝学》中找到“军中多务”

这一托词。第②空,由题干中“跟随董遇学习的人”“认为自己没有足够的时间来学习”,可找

到材料一中的“苦渴无日”。第③空,理解“年与时驰,意与日去”和“悔前所为,而聪明衰耗,殆

不如曩时十一二”的意思,即可知道诸葛亮和秦观意在告诫人们:要珍惜青春岁月,多读书,勤

奋学习,以免老大徒伤悲。

参考译文

材料一

当初,董遇对《老子》很有研究。有读书人想跟随他学习,他不肯教,却对人家说“一定

要先读很多遍书”。想跟随他学习的人说:“只是苦于没有时间。”董遇说:“应当用三余时

间。”有人问“三余”是什么意思,董遇说:“冬天(没有多少农活)是一年中空闲下来的时间;

夜晚(不必下地劳动)是一天中空闲下来的时间;下雨时(不方便出门干活)是时辰中空

闲下来的时间。”

材料二

我年轻时读书,看一遍就能背诵,虽然有很强的记忆力,却常常荒废在不勤奋上。近几年

来,用发愤读书的态度来惩戒自己,后悔以前的行为,但聪明智慧已经衰竭,恐怕比不上从前的

十分之一二。因此,我虽然勤奋刻苦去读书,却常常因为容易遗忘而荒废了学业。

五、[写人叙事·2020北京]阅读《曹刿论战》,回答问题。

曹刿论战

《左传》

十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉 ”刿曰:

“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战 ”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”

对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,

神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“【甲】忠之属也。可以一战。

战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。

公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故

克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。【乙】吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

1.下列选项中加点字的意思都相同的一项是 (2分)( )

D

A.曹刿请见 见多识广 见义勇为 各抒己见 B.小信未孚 言而有信 杳无音信 信手拈来

C.公与之乘 乘风破浪 乘虚而入 乘兴而来 D.遂逐齐师 出师未捷 百万雄师 仁义之师

解析:本题考查理解文言词语的含义。A.接见/见识/遇见/见解。B.信用/信用/音讯/随意。

C.乘坐(一辆战车)/乘着/趁着/趁着。D.均指“军队”。

2.翻译文中两处画线语句,并依据上下文对其作出进一步理解,全都正确的一项是(2分)

( )

【甲】忠之属也。可以一战。

翻译:(这)是尽职分之类的事情。可凭借(这个条件)打一仗。

理解:曹刿认为鲁庄公能够公正处理百姓的诉讼事件,与“小惠”和“小信”相比,更能赢得

百姓的信任,具备了迎战的条件。

【乙】吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。

翻译:我发现他们的车印混乱,军旗也倒下了,所以才下令追击他们。

理解:曹刿能敏锐地观察战场形势的变化,他根据“辙乱”“旗靡”判断齐师撤走了伏兵,认

为可以追击敌人了。

甲

解析:本题考查翻译与理解文言语句。“惧有伏焉”意思是“害怕(齐军)设下埋伏”,所以后

文“故逐之”的原因是齐军没有设伏兵,而【乙】句理解中却说“撤走了伏兵”。

3.“位卑未敢忘忧国”的意思是虽然身份低微,仍然不忘担忧国事。曹刿一介平民,在国家

危难之际,挺身而出,为国解忧。阅读下面两则材料,简要说明“位卑未敢忘忧国”的精神

在弦高和卜式身上是如何体现的。(4分)

材料一

秦穆公兴兵袭郑,过周而东。郑贾人 弦高将西贩牛,道遇秦师于周、郑之间,乃

矫郑伯之命,犒以十二牛,宾秦师而却之 ,以存郑国。

(取材于《淮南子·氾论训》)

材料二

时汉方事匈奴,式上书,愿输家财半助边 。上使使问式:“欲为官乎?”式曰:

“自小牧羊,不习仕宦,不愿也。”使者曰:“子何欲?”式曰:“天子诛匈奴,愚以为贤者

宜死节,有财者宜输之,如此而匈奴可灭也。”

(取材于《汉书·公孙弘卜式兒宽传》)

注:①袭:偷袭。②贾人:商人,在当时社会地位不高。③矫:假托。④犒:犒劳。

⑤宾:以客礼对待。⑥却之:使秦军撤退。⑦事:这里指抵抗。⑧式:卜式。人名。⑨输:

交纳。⑩边:边防。

答:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

解析:本题考查理解课内外文言文的内容与主旨。作答此题,要在读懂课外文言文的基础

上,梳理并概括弦高和卜式“位卑”(身份低微)与“未敢忘忧国”(不忘担忧国事)的表现。

(示例)弦高作为一个商人,地位不高,但在郑国将要被秦国偷袭时心念国家,假托郑

伯之命犒劳秦国军队,让秦国以为郑国已经有了防备而撤军。卜式自小牧羊,身份低微,没有

官职,却主动为国解忧,愿意拿出一半的家产支援边关。

参考译文

材料一

秦穆公派出军队偷袭郑国,(军队)经过周国向东进发。郑国商人弦高将要去西边卖

牛,在周、郑两国之间的路上遇到了秦国军队,于是就假托郑伯的命令,用十二头牛犒劳秦军,

以客礼对待秦军(让秦军怀疑郑伯已做好防守准备),使秦军撤退,(用这样的方法)让郑

国得以保全。

材料二

当时(指汉武帝时期)汉军正在边疆抵抗匈奴入侵,卜式向皇帝上书,希望交纳一半的

家财来援助边防战事。皇帝派使者去问卜式:“你想做官吗 ”卜式说:“我从小放羊,不熟悉为

官之道,不想做官。”使者又问:“(那)你想要什么呢 ”卜式说:“天子想要诛杀匈奴,我认为

贤人应该守节义而死(指为国献身),有钱财的人应该交纳钱款,这样匈奴就会被消灭了。”

考点梳理 母题讲解

[议论说理·2023西城一模]阅读下面两篇文言文,完成题目。

鱼我所欲也

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所

欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,

故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,

则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生

而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。【甲】

非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,

乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美、妻妾之奉、所识穷

乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;

乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

富贵不能淫

景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母

命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。

【乙】居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其

道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。”

(以上两篇均选自《孟子译注》)

1.下列选项中加点字的意思都相同的一项是(2分)( )

D

A.由是则生而有不用也 与民由之由此及彼 听天由命

B.为宫室之美 以顺为正者勿以善小而不为 助人为乐

C.所识穷乏者得我 不得志有失必有得 得天独厚

D.是亦不可以已乎 是焉得为大丈夫乎是可忍,孰不可忍 年年如是

考点1 文言实词

答题思路:

一、明确考点,调动积累把握语段中的加点字的含义。实词考查范围包括语段中的实词,

其他课内篇目的实词,俗语、谚语和成语中的实词等。可根据积累和语段中的语境,明确

其含义。

二、合理推断相关俗语、谚语和成语中加点字的含义。首先,用组词的方式来推断词义。

如A项中的“由”,可组词为“由于”“经由”“任由”“理由”等,再看哪个词更符合成语的整体含

义,即可推断“由此及彼”的“由”理解为“经由”,“听天由命”的“由”理解为“任由”。其次,

用分析结构的方法来推断词义。如C项中“有失必有得”的“得”与“失”词义相反,“得”应理

解为“得到”。最后,可以通过联系生活经验的方法来推断词义。如B项中“助人为乐”的“为”

的含义可以结合生活经验解释为“是”。D项中“年年如是”生活中常说“年年如此”,所以,

“是”解释为“此,这样”。

2.下列对文中画线语句的翻译和理解,全都正确的一项是(2分)( )

【甲】非独贤者有是心也,人皆有之

翻译:不只是贤能的人用心才能做到舍生取义,每个人只要用心都能做到。

理解:这里的“是心”是指用心专一。孟子认为,只要用心专一,竭尽全力,人人都能做到

舍生取义。

【乙】居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道

翻译:(大丈夫应该)住进天下最宽广的住宅——仁,站在天下最正确的位置——礼,走

着天下最正确的道路——义。

理解:这里的“广居”“正位”“大道”分别喻指“仁”“礼”“义”。孟子认为大丈夫首先要做到讲

仁德、守礼法、做事合乎道义。

乙

考点2 句子翻译与理解

答题思路:

一、调动积累准确理解语句含义。语句中重点实词做到准确翻译,如甲句中“独”“是”“皆”

等。选项中将“是”解释为“用”,为翻译错误。同时,注意文从字顺,小心文字陷阱。

二、结合前后文乃至整篇文章理解重要词句。考查点多集中于理解人物情感、内容情节和

作者观点等。如甲句的理解是对作者观点的误读,做题时应明确作者的观点,甲句理解中

“孟子认为,只要用心专一,竭尽全力,人人都能做到舍生取义”为错误观点,本句强调每

个人都有舍生取义之心,而非“用心专一”。本题应选乙。

3.根据两篇选文及下面两则材料,补全后面语段中横线上的内容。(4分)

材料一 律曰:“苏君 ,律前负汉归匈奴,幸蒙大恩,赐号称王,拥众数万,马畜

弥山,富贵如此!苏君今日降,明日复然。空以身膏草野,谁复知之!”武不应。

(取材自《汉书·苏武传》)

材料二 丞相孛罗 等召见于枢密院,天祥入长揖。欲使跪,天祥曰:“南之揖,北之

跪,予南人行南礼,可赘跪乎 ”孛罗叱左右曳之地,或抑项,或扼其背,天祥不屈。

(取材自《宋史纪事本末》)

注:①[律]指卫律,人名。②[苏君]与下文的“武”同指苏武。③[孛罗]人名,元

丞相。

从《富贵不能淫》中我们了解了孟子对于“大丈夫”的看法。根据孟子的观点,《鱼我

所欲也》中的乞人是大丈夫,因为他宁可饿死也不食嗟来之食,做到了“①_____________

________”;苏武是大丈夫,因为他②__________________,做到了“③____________”;

文天祥是大丈夫,因为他④____________________,做到了“威武不能屈”。这些人是中华

民族的脊梁。

(示例)贫贱不能移

拒绝了富贵的诱惑

富贵不能淫

面对威逼,拒绝下跪

评分标准 共4分,每空1分。有其他答法,视其合理程度给分。

考点3 理解文言文的内容与主旨

答题思路:

一、参照注释与文章出处,整体感知。首先,关注注释和选文来源,明确人名、官职名、

地名、国名、年号等基本信息。如“律”“苏君”“孛罗”“天祥”等人名,“汉”“宋”“元”等朝代。

其次,参照注释后可带着问题对文本进行通读,如“什么人?做了什么事?结果如何?”等。

按此思路,可整体判断两篇课外材料写的分别是苏武、文天祥身陷敌阵仍拒绝投降的事迹。

二、课内迁移,结合语境,理解词义。首先,调动、迁移课内的文言词语知识,进一步理

解关键语句的含义。如材料一中“武不应”,结合课内所学可理解为“不理睬”,由此即可推

知他面对敌方劝降的态度为拒绝。其次,结合语境,推断词义。可采用组词推断法、偏旁

推断法、句式推断法、词性推断法等。如“或抑项,或扼其背”,其中“抑”和“扼”都是提手

旁,可以使用偏旁推断法,解释为“有人按住他的颈项,有人用力抓住他的背部”。在词句

理解的基础上,概括出文天祥面对威逼,拒绝下跪,做到了“威武不能屈”。

三、根据提示,提炼词句。首先,明确语段围绕“大丈夫”的品质进行分析总结。主语分别

是“乞人”“苏武”“文天祥”。其次,依据提示,概括文段内容。本题中可用简洁的语句概括

人物经历,参考“谁+做了什么+结果怎样”的结构进行概括。如②③处即“苏武是大丈夫,

因为他拒绝了富贵的诱惑,做到了‘富贵不能淫’”。

重难点突破

文言文对比阅读

文言文对比阅读是对两篇或多篇文言文的基本内容(观点、事件、人物形象等)进行

比较分析,在此基础上比较作品的不同情感倾向,比较写作手法及艺术特色的异同等。根

据材料间的关联,大致分为两种情况:

1.篇目的体裁相同。即各个材料都属写景散文、人物传记文或议论文,此时可能从该

体裁对应的写法入手考查,如写景散文的情景结合方式、人物传记文的人物描写、议论文

的说理手法等。

2.篇目的内容主题相关。即各个材料都围绕同一人物、事件、景物、品格等,但分别

展现同一中心不同的侧面,此时可能从情感主旨入手来进行考查。

注意以上两种情况并不互斥,材料之间可能同时存在多种相通之处。

考点训练 子题针对练

[写人叙事·2022西城一模]阅读《曹刿论战》,完成试题。

曹刿论战

《左传》

十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:

“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分

人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小

信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一

战。战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败

绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,

故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

考点1 文言实词

1.下列选项中加点字的意思都相同的一项是(2分)( )

D

A.又何间焉 亲密无间 黑白相间 伯仲之间 B.战于长勺 生于忧患 重于泰山 青出于蓝

C.公将驰之 晓雾将歇 将功赎罪 将信将疑 D.大国难测 变幻莫测 难以揣测 人心叵测

考点2 句子翻译与理解

2.下列对文中画线句的翻译和理解,全都正确的一项是(2分)( )

【甲】肉食者鄙,未能远谋。

翻译:大官们道德鄙陋,不能深谋远虑。

理解:曹刿回答乡人的问题,揭示了鲁国当权者鄙陋寡见的情况,并为后文鲁庄公在作战

中不察敌情、急躁冒进做了铺垫。

【乙】忠之属也。可以一战。战则请从。

翻译:这是尽本职的事。可以凭这一点去打仗。作战时请允许我跟您去。

理解:曹刿认为鲁庄公诚心公正地处理百姓的诉讼案件能深得民心,可以作战。他愿意跟

随鲁庄公打仗,可见其急切盼望战争的心情。

丙

【丙】一鼓作气,再而衰,三而竭。

翻译:第一次击鼓能够鼓起士气,第二次击鼓士气减弱,第三次击鼓士气已尽。

理解:曹刿认为作战靠的就是士气,所以在战场上,他等齐军三次击鼓后,抓住彼竭我盈

的战机,适时击鼓进军,取得胜利。

考点3 理解文言文的内容与主旨

3.《曹刿论战》写战争,下面文段写外交,二者表现了怎样的共同思想?请结合《曹刿论

战》和下面文段具体分析。(4分)

齐王使使者问赵威后,书未发,威后问使者曰:“岁亦无恙 耶?民亦无恙耶?

王亦无恙耶?”使者不说 ,曰:“臣奉使使威后,今不问王而先问岁与民,岂先贱而后尊

贵者乎?”威后曰:“不然。苟无岁,何以有民?苟无民,何以有君?故有舍本而问末者

耶?”乃进而问之曰:“齐有处士 曰钟离子,无恙耶?是其为人也,有粮者亦食,无粮者

亦食;有衣者亦衣,无衣者亦衣。是助王养其民者也,何以至今不业 也?”

(取材于《战国策·齐策》)

注:①[赵威后]即赵太后,赵惠文王的妻子。②[书未发]书,指齐王给赵威后的

信。发,启封。③[岁亦无恙]岁,指一年的农业收成。恙,灾害、忧患。④[说]同

“悦”。⑤[处士]隐居不仕的人。钟离子是齐国处士。⑥[业]任职。

答:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

评分标准 共4分,写出共同思想1分,分析《曹刿论战》1分,分析课外文段2分。

(示例)二者都表现了以民为本的思想。曹刿认为打仗胜利的先决条件是鲁庄公“忠

之属也”,体现取信于民的民本思想。赵威后接见齐国使节,先问年成和百姓的情况,再

问候齐王,又赞赏钟离子赈济百姓的行为,都体现了以民为本的思想。