2.4噪声的危害和控制同步练习2025-2026学年人教版八年级物理上册(含答案)

文档属性

| 名称 | 2.4噪声的危害和控制同步练习2025-2026学年人教版八年级物理上册(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 93.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2025-08-04 18:33:31 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第 4 节 噪声的危害和控制

知识要点分类练 夯实基础

知识点 1 噪声的来源

1.当今社会,噪声污染已经严重影响人们的正常生活,从以下声音中选出不属于噪声的选项: (填序号)。

(1)上课时听到隔壁教室响起的音乐声

(2)课堂上个别同学轻声说话的声音

(3)睡觉时听到楼上的电视声

(4)音乐课上,音乐老师的歌声

(5)高山上,枝头的鸟叫声

(6)学校周围工地上机器的轰鸣声

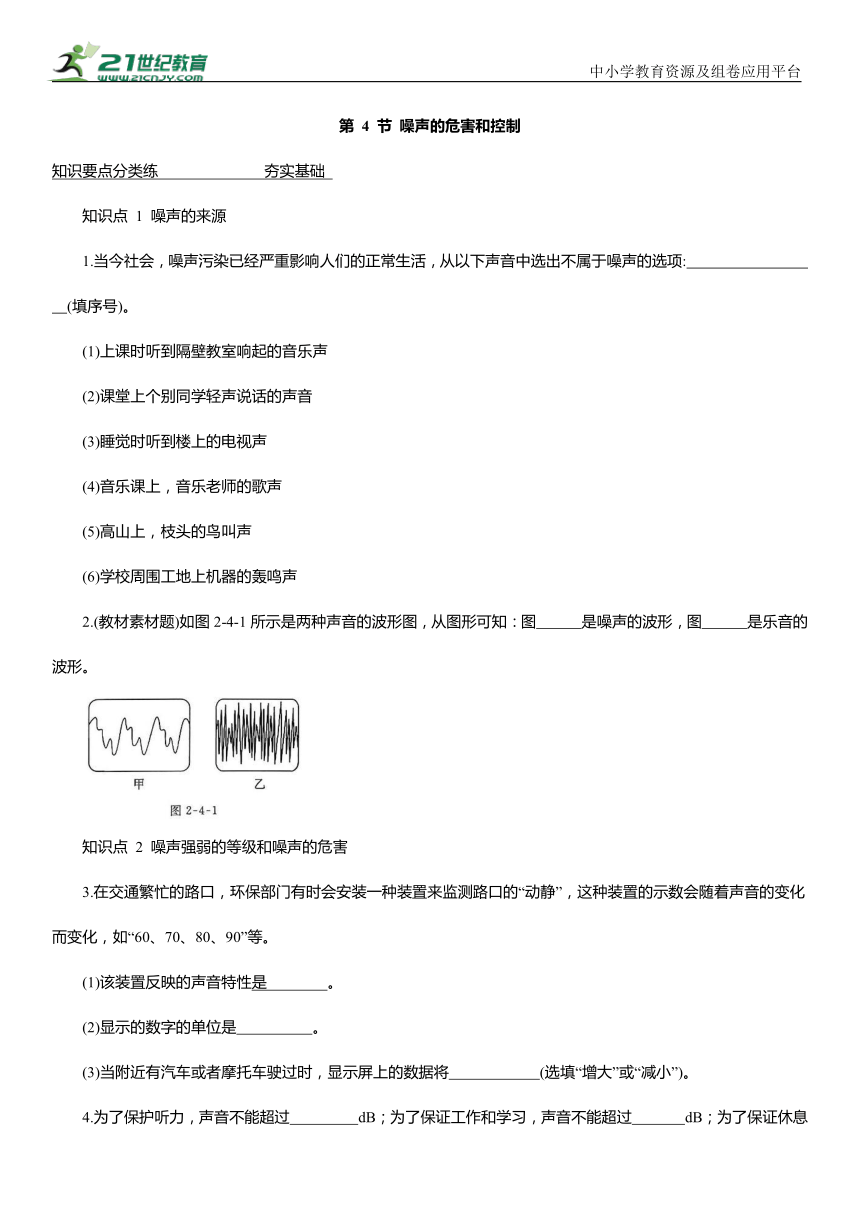

2.(教材素材题)如图2-4-1所示是两种声音的波形图,从图形可知:图 是噪声的波形,图 是乐音的波形。

知识点 2 噪声强弱的等级和噪声的危害

3.在交通繁忙的路口,环保部门有时会安装一种装置来监测路口的“动静”,这种装置的示数会随着声音的变化而变化,如“60、70、80、90”等。

(1)该装置反映的声音特性是 。

(2)显示的数字的单位是 。

(3)当附近有汽车或者摩托车驶过时,显示屏上的数据将 (选填“增大”或“减小”)。

4.为了保护听力,声音不能超过 dB;为了保证工作和学习,声音不能超过 dB;为了保证休息 和 睡 眠,声音不能超过 dB。

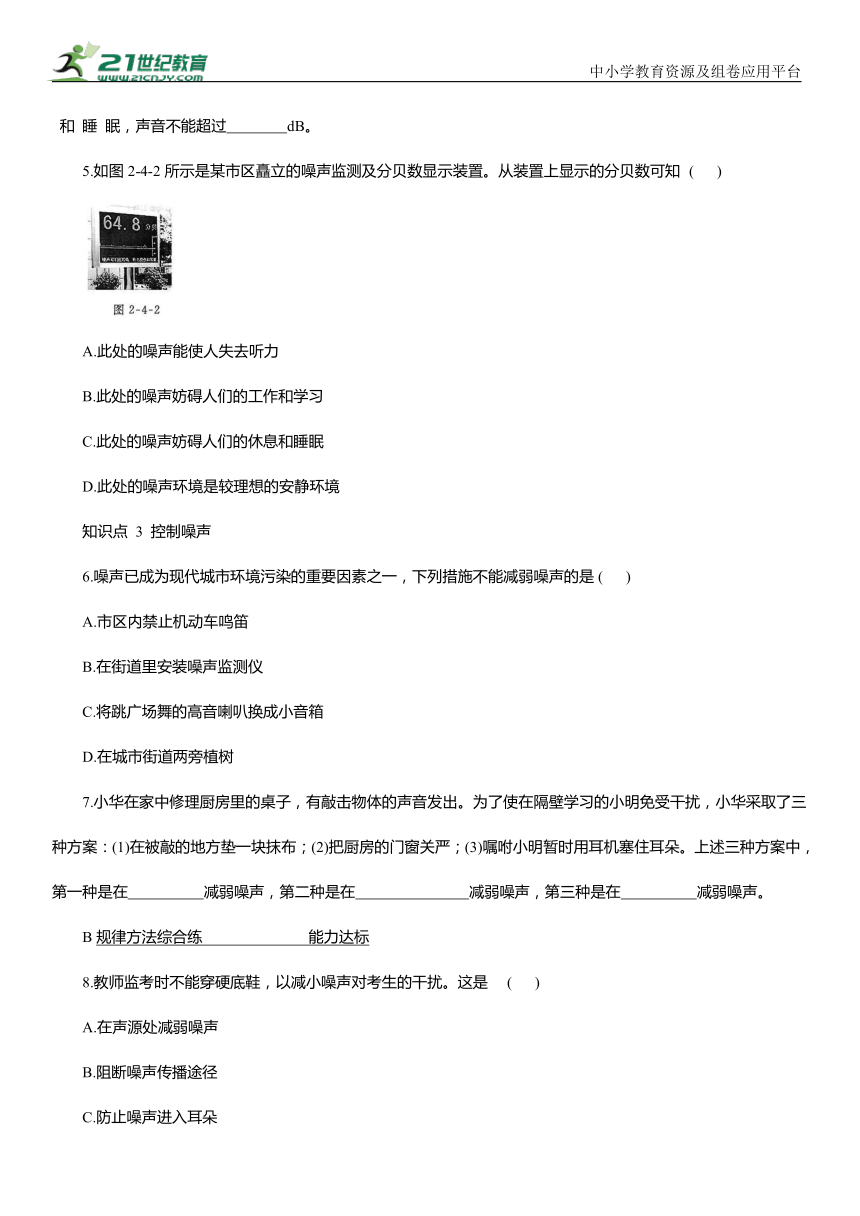

5.如图2-4-2所示是某市区矗立的噪声监测及分贝数显示装置。从装置上显示的分贝数可知 ( )

A.此处的噪声能使人失去听力

B.此处的噪声妨碍人们的工作和学习

C.此处的噪声妨碍人们的休息和睡眠

D.此处的噪声环境是较理想的安静环境

知识点 3 控制噪声

6.噪声已成为现代城市环境污染的重要因素之一,下列措施不能减弱噪声的是 ( )

A.市区内禁止机动车鸣笛

B.在街道里安装噪声监测仪

C.将跳广场舞的高音喇叭换成小音箱

D.在城市街道两旁植树

7.小华在家中修理厨房里的桌子,有敲击物体的声音发出。为了使在隔壁学习的小明免受干扰,小华采取了三种方案:(1)在被敲的地方垫一块抹布;(2)把厨房的门窗关严;(3)嘱咐小明暂时用耳机塞住耳朵。上述三种方案中,第一种是在 减弱噪声,第二种是在 减弱噪声,第三种是在 减弱噪声。

B规律方法综合练 能力达标

8.教师监考时不能穿硬底鞋,以减小噪声对考生的干扰。这是 ( )

A.在声源处减弱噪声

B.阻断噪声传播途径

C.防止噪声进入耳朵

D.减小噪声传播速度

9.春节期间,燃放爆竹烟花不仅会造成空气污染,而且会产生噪声污染。以下减弱噪声的方法不合理的是 ( )

A.燃放时将居民家门窗暂时关闭

B.让周围的群众人人都戴上防噪声的耳塞

C.提倡燃放电子鞭炮

D.颁布“限放令”,对燃放时间、地点进行限制,选择离城区较远的地点燃放

10.科学技术是一把双刃剑,它既可以造福人类,也可能带来不利影响。生产和生活中产生的噪声会影响人们的生活,但有些情况下我们也可以利用噪声。下列现象属于利用噪声的是 ( )

A.摩托车安装消声器

B.有的道路旁设置隔声板

C.工厂工人戴着防噪声耳罩

D.飞行员根据发动机轰鸣声判断其运转情况

11.中国最年轻的兵种——特种兵(如图2-4-3 所示)被称为“陆地猛虎、海底蛟龙、空中雄鹰”,他们装备着黑色特种作战消音靴,最拿手的是穿消音靴上天、入地、下海。消音靴能够在 处减弱噪声,这样做主要是防止发声 (选填“音调”或“响度”)过大而暴露目标。

12.刚下过的雪是新鲜蓬松的,它的表面有许多小气孔,当外界的声波传入小气孔时要发生反射,而气孔的内部大、口径小,所以只有少部分的声波能量通过出口反射回来,大部分能量则被吸收了,自然界的声音能被这个表面层吸收,故出现了万籁俱寂的场景。而雪被人踩过后,情况就大不同了,原本蓬松的雪被压实,从而减少了对声波能量的吸收,所以自然界又恢复了往日的喧嚣。小明和小红通过讨论弄清了这个问题,并得出了相应的结论。你得到的结论是: 的材料能较好地 噪声。

创新情境拓展练 素养提升

13.[科学推理]将敲响的音叉在耳边慢慢转动,会听到时强时弱的声音。原来,音叉的两个叉股就是两个声源,它们都发出疏密相间的声波。若两个声源发出的疏密相间的波同时传播到某点,就会相互抑制。根据这一原理,科学家开发了一种新的“以声消声”的反噪声技术。简单地说,就是用话筒将噪声收集起来传送到专门的电脑进行分析,根据分析结果通过喇叭发出新的噪声,它恰能将原来的噪声的振动抵消,从而达到消除和降低噪声的目的。这种“以声消声”的方法称作“有源消声技术”。目前,人们已利用这一技术消除空调、大功率冰箱及汽车发动机等产生的噪声。

(1)“以声消声”技术消除噪声的途径属于 。

A.控制声源

B.阻断噪声传播

C.在人耳处减弱噪声

(2)若噪声源在空间 A 点产生的噪声振动波形如图2-4-4所示,则消声源在该点产生的振动应为图2-4-5 中的 。

(3)评述“以声消声”技术的发展前景:

。

第4节 噪声的危害和控制

1. (4)(5) 2. 乙 甲

3. (1)响度 (2)分贝(dB) (3)增大

4. 90 70 50 5. C 6. B

7.声源处 传播过程中 人耳处

8. A 9. B 10. D

11.声源 响度 12.多孔 吸收

13. (1)A (2)B

(3)利用这一技术消除空调、大功率冰箱及汽车发动机等产生的噪声

第 4 节 噪声的危害和控制

知识要点分类练 夯实基础

知识点 1 噪声的来源

1.当今社会,噪声污染已经严重影响人们的正常生活,从以下声音中选出不属于噪声的选项: (填序号)。

(1)上课时听到隔壁教室响起的音乐声

(2)课堂上个别同学轻声说话的声音

(3)睡觉时听到楼上的电视声

(4)音乐课上,音乐老师的歌声

(5)高山上,枝头的鸟叫声

(6)学校周围工地上机器的轰鸣声

2.(教材素材题)如图2-4-1所示是两种声音的波形图,从图形可知:图 是噪声的波形,图 是乐音的波形。

知识点 2 噪声强弱的等级和噪声的危害

3.在交通繁忙的路口,环保部门有时会安装一种装置来监测路口的“动静”,这种装置的示数会随着声音的变化而变化,如“60、70、80、90”等。

(1)该装置反映的声音特性是 。

(2)显示的数字的单位是 。

(3)当附近有汽车或者摩托车驶过时,显示屏上的数据将 (选填“增大”或“减小”)。

4.为了保护听力,声音不能超过 dB;为了保证工作和学习,声音不能超过 dB;为了保证休息 和 睡 眠,声音不能超过 dB。

5.如图2-4-2所示是某市区矗立的噪声监测及分贝数显示装置。从装置上显示的分贝数可知 ( )

A.此处的噪声能使人失去听力

B.此处的噪声妨碍人们的工作和学习

C.此处的噪声妨碍人们的休息和睡眠

D.此处的噪声环境是较理想的安静环境

知识点 3 控制噪声

6.噪声已成为现代城市环境污染的重要因素之一,下列措施不能减弱噪声的是 ( )

A.市区内禁止机动车鸣笛

B.在街道里安装噪声监测仪

C.将跳广场舞的高音喇叭换成小音箱

D.在城市街道两旁植树

7.小华在家中修理厨房里的桌子,有敲击物体的声音发出。为了使在隔壁学习的小明免受干扰,小华采取了三种方案:(1)在被敲的地方垫一块抹布;(2)把厨房的门窗关严;(3)嘱咐小明暂时用耳机塞住耳朵。上述三种方案中,第一种是在 减弱噪声,第二种是在 减弱噪声,第三种是在 减弱噪声。

B规律方法综合练 能力达标

8.教师监考时不能穿硬底鞋,以减小噪声对考生的干扰。这是 ( )

A.在声源处减弱噪声

B.阻断噪声传播途径

C.防止噪声进入耳朵

D.减小噪声传播速度

9.春节期间,燃放爆竹烟花不仅会造成空气污染,而且会产生噪声污染。以下减弱噪声的方法不合理的是 ( )

A.燃放时将居民家门窗暂时关闭

B.让周围的群众人人都戴上防噪声的耳塞

C.提倡燃放电子鞭炮

D.颁布“限放令”,对燃放时间、地点进行限制,选择离城区较远的地点燃放

10.科学技术是一把双刃剑,它既可以造福人类,也可能带来不利影响。生产和生活中产生的噪声会影响人们的生活,但有些情况下我们也可以利用噪声。下列现象属于利用噪声的是 ( )

A.摩托车安装消声器

B.有的道路旁设置隔声板

C.工厂工人戴着防噪声耳罩

D.飞行员根据发动机轰鸣声判断其运转情况

11.中国最年轻的兵种——特种兵(如图2-4-3 所示)被称为“陆地猛虎、海底蛟龙、空中雄鹰”,他们装备着黑色特种作战消音靴,最拿手的是穿消音靴上天、入地、下海。消音靴能够在 处减弱噪声,这样做主要是防止发声 (选填“音调”或“响度”)过大而暴露目标。

12.刚下过的雪是新鲜蓬松的,它的表面有许多小气孔,当外界的声波传入小气孔时要发生反射,而气孔的内部大、口径小,所以只有少部分的声波能量通过出口反射回来,大部分能量则被吸收了,自然界的声音能被这个表面层吸收,故出现了万籁俱寂的场景。而雪被人踩过后,情况就大不同了,原本蓬松的雪被压实,从而减少了对声波能量的吸收,所以自然界又恢复了往日的喧嚣。小明和小红通过讨论弄清了这个问题,并得出了相应的结论。你得到的结论是: 的材料能较好地 噪声。

创新情境拓展练 素养提升

13.[科学推理]将敲响的音叉在耳边慢慢转动,会听到时强时弱的声音。原来,音叉的两个叉股就是两个声源,它们都发出疏密相间的声波。若两个声源发出的疏密相间的波同时传播到某点,就会相互抑制。根据这一原理,科学家开发了一种新的“以声消声”的反噪声技术。简单地说,就是用话筒将噪声收集起来传送到专门的电脑进行分析,根据分析结果通过喇叭发出新的噪声,它恰能将原来的噪声的振动抵消,从而达到消除和降低噪声的目的。这种“以声消声”的方法称作“有源消声技术”。目前,人们已利用这一技术消除空调、大功率冰箱及汽车发动机等产生的噪声。

(1)“以声消声”技术消除噪声的途径属于 。

A.控制声源

B.阻断噪声传播

C.在人耳处减弱噪声

(2)若噪声源在空间 A 点产生的噪声振动波形如图2-4-4所示,则消声源在该点产生的振动应为图2-4-5 中的 。

(3)评述“以声消声”技术的发展前景:

。

第4节 噪声的危害和控制

1. (4)(5) 2. 乙 甲

3. (1)响度 (2)分贝(dB) (3)增大

4. 90 70 50 5. C 6. B

7.声源处 传播过程中 人耳处

8. A 9. B 10. D

11.声源 响度 12.多孔 吸收

13. (1)A (2)B

(3)利用这一技术消除空调、大功率冰箱及汽车发动机等产生的噪声

同课章节目录