第三章 物态变化(新课预习.含解析)-2025-2026学年八年级上册物理人教版(2024)

文档属性

| 名称 | 第三章 物态变化(新课预习.含解析)-2025-2026学年八年级上册物理人教版(2024) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 823.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2025-08-04 22:36:03 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

物态变化

一.选择题(共16小题)

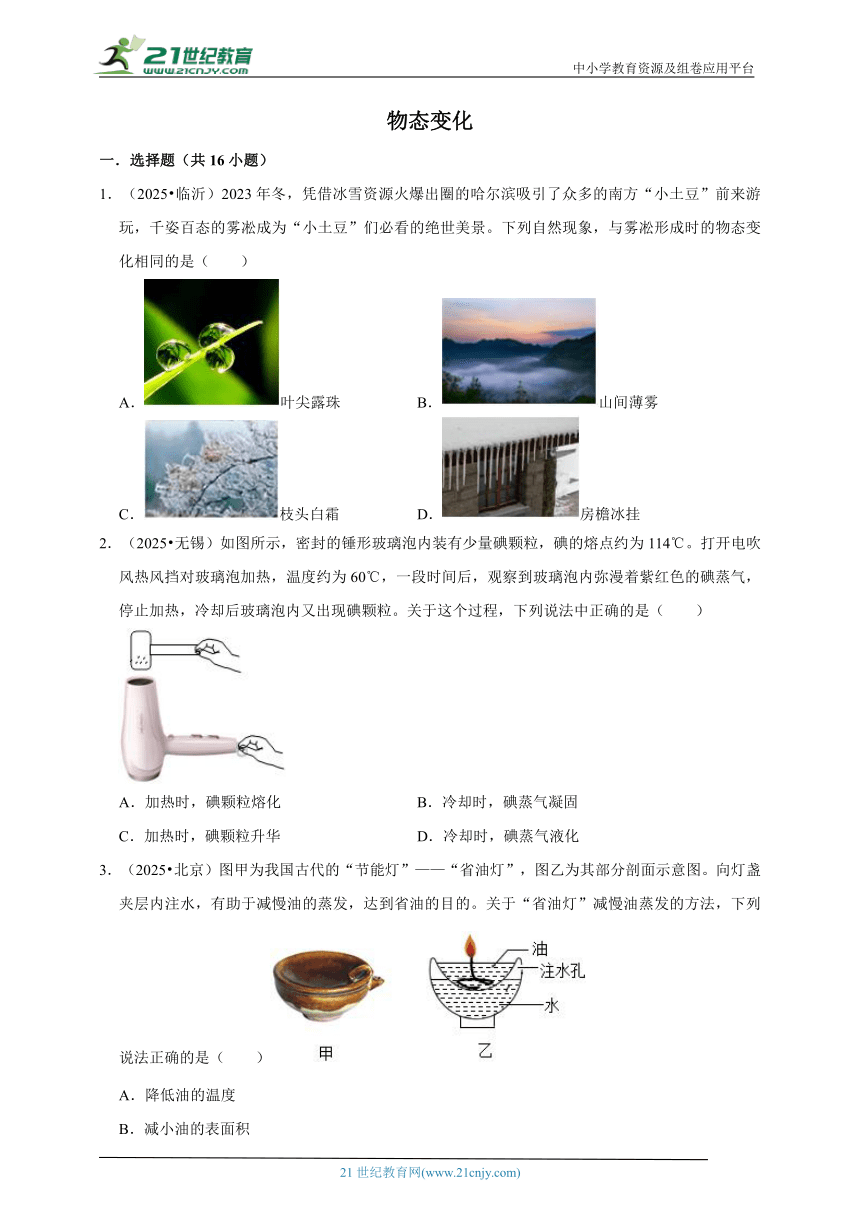

1.(2025 临沂)2023年冬,凭借冰雪资源火爆出圈的哈尔滨吸引了众多的南方“小土豆”前来游玩,千姿百态的雾凇成为“小土豆”们必看的绝世美景。下列自然现象,与雾凇形成时的物态变化相同的是( )

A.叶尖露珠 B.山间薄雾

C.枝头白霜 D.房檐冰挂

2.(2025 无锡)如图所示,密封的锤形玻璃泡内装有少量碘颗粒,碘的熔点约为114℃。打开电吹风热风挡对玻璃泡加热,温度约为60℃,一段时间后,观察到玻璃泡内弥漫着紫红色的碘蒸气,停止加热,冷却后玻璃泡内又出现碘颗粒。关于这个过程,下列说法中正确的是( )

A.加热时,碘颗粒熔化 B.冷却时,碘蒸气凝固

C.加热时,碘颗粒升华 D.冷却时,碘蒸气液化

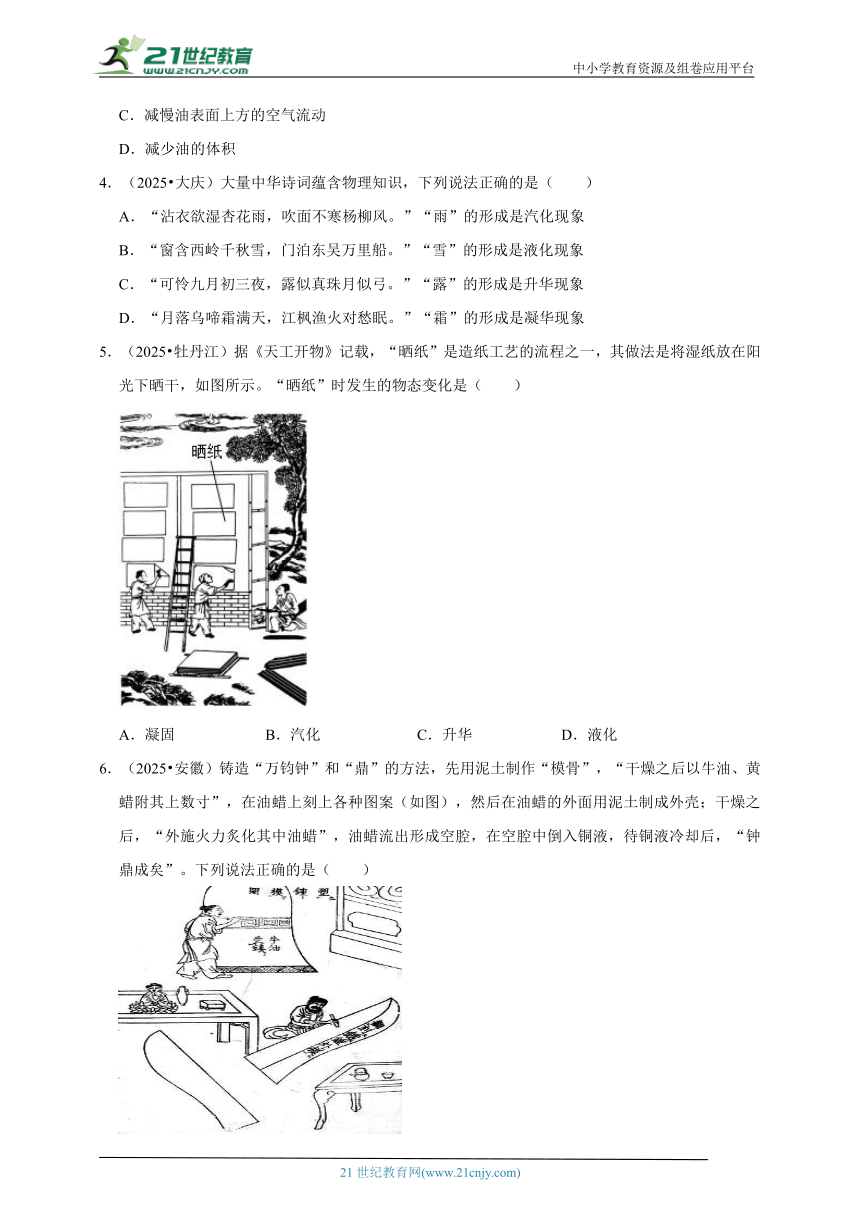

3.(2025 北京)图甲为我国古代的“节能灯”——“省油灯”,图乙为其部分剖面示意图。向灯盏夹层内注水,有助于减慢油的蒸发,达到省油的目的。关于“省油灯”减慢油蒸发的方法,下列说法正确的是( )

A.降低油的温度

B.减小油的表面积

C.减慢油表面上方的空气流动

D.减少油的体积

4.(2025 大庆)大量中华诗词蕴含物理知识,下列说法正确的是( )

A.“沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风。”“雨”的形成是汽化现象

B.“窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。”“雪”的形成是液化现象

C.“可怜九月初三夜,露似真珠月似弓。”“露”的形成是升华现象

D.“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。”“霜”的形成是凝华现象

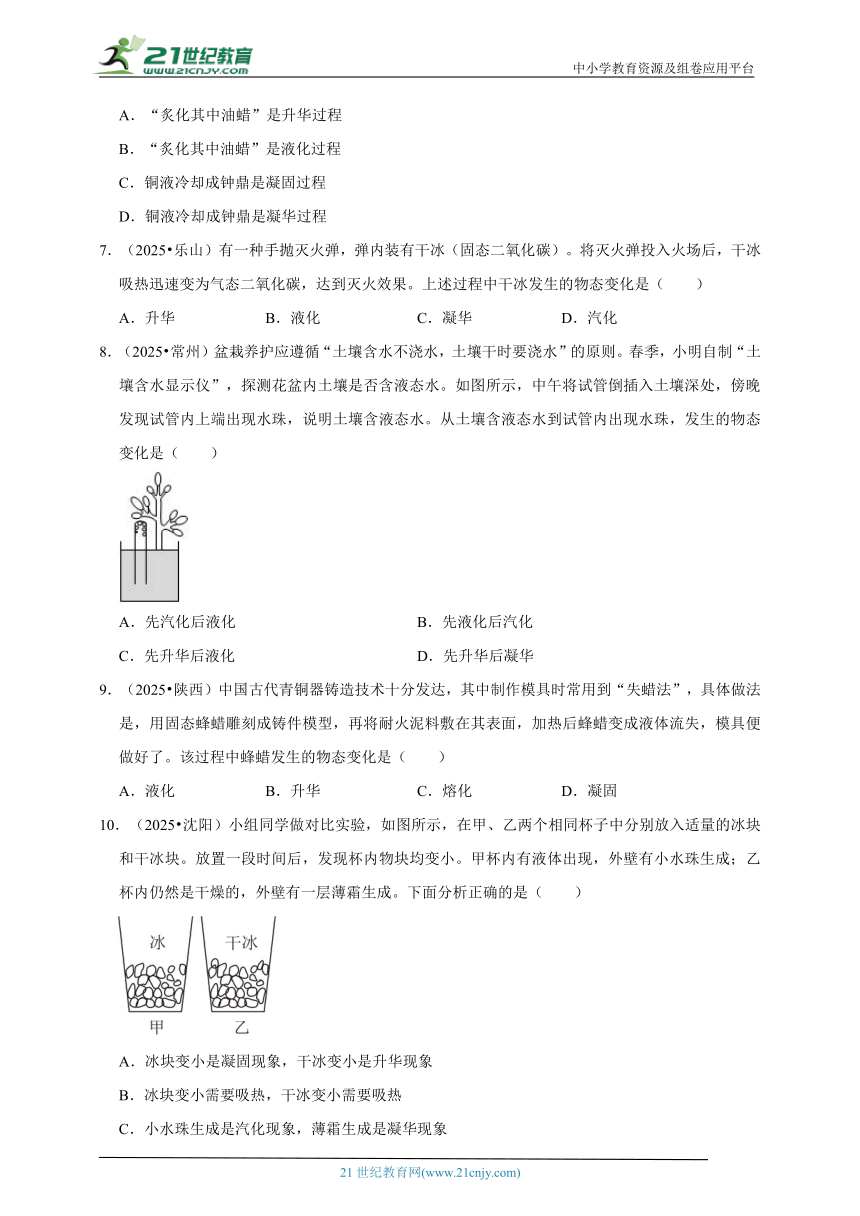

5.(2025 牡丹江)据《天工开物》记载,“晒纸”是造纸工艺的流程之一,其做法是将湿纸放在阳光下晒干,如图所示。“晒纸”时发生的物态变化是( )

A.凝固 B.汽化 C.升华 D.液化

6.(2025 安徽)铸造“万钧钟”和“鼎”的方法,先用泥土制作“模骨”,“干燥之后以牛油、黄蜡附其上数寸”,在油蜡上刻上各种图案(如图),然后在油蜡的外面用泥土制成外壳;干燥之后,“外施火力炙化其中油蜡”,油蜡流出形成空腔,在空腔中倒入铜液,待铜液冷却后,“钟鼎成矣”。下列说法正确的是( )

A.“炙化其中油蜡”是升华过程

B.“炙化其中油蜡”是液化过程

C.铜液冷却成钟鼎是凝固过程

D.铜液冷却成钟鼎是凝华过程

7.(2025 乐山)有一种手抛灭火弹,弹内装有干冰(固态二氧化碳)。将灭火弹投入火场后,干冰吸热迅速变为气态二氧化碳,达到灭火效果。上述过程中干冰发生的物态变化是( )

A.升华 B.液化 C.凝华 D.汽化

8.(2025 常州)盆栽养护应遵循“土壤含水不浇水,土壤干时要浇水”的原则。春季,小明自制“土壤含水显示仪”,探测花盆内土壤是否含液态水。如图所示,中午将试管倒插入土壤深处,傍晚发现试管内上端出现水珠,说明土壤含液态水。从土壤含液态水到试管内出现水珠,发生的物态变化是( )

A.先汽化后液化 B.先液化后汽化

C.先升华后液化 D.先升华后凝华

9.(2025 陕西)中国古代青铜器铸造技术十分发达,其中制作模具时常用到“失蜡法”,具体做法是,用固态蜂蜡雕刻成铸件模型,再将耐火泥料敷在其表面,加热后蜂蜡变成液体流失,模具便做好了。该过程中蜂蜡发生的物态变化是( )

A.液化 B.升华 C.熔化 D.凝固

10.(2025 沈阳)小组同学做对比实验,如图所示,在甲、乙两个相同杯子中分别放入适量的冰块和干冰块。放置一段时间后,发现杯内物块均变小。甲杯内有液体出现,外壁有小水珠生成;乙杯内仍然是干燥的,外壁有一层薄霜生成。下面分析正确的是( )

A.冰块变小是凝固现象,干冰变小是升华现象

B.冰块变小需要吸热,干冰变小需要吸热

C.小水珠生成是汽化现象,薄霜生成是凝华现象

D.小水珠生成需要放热,薄霜生成需要吸热

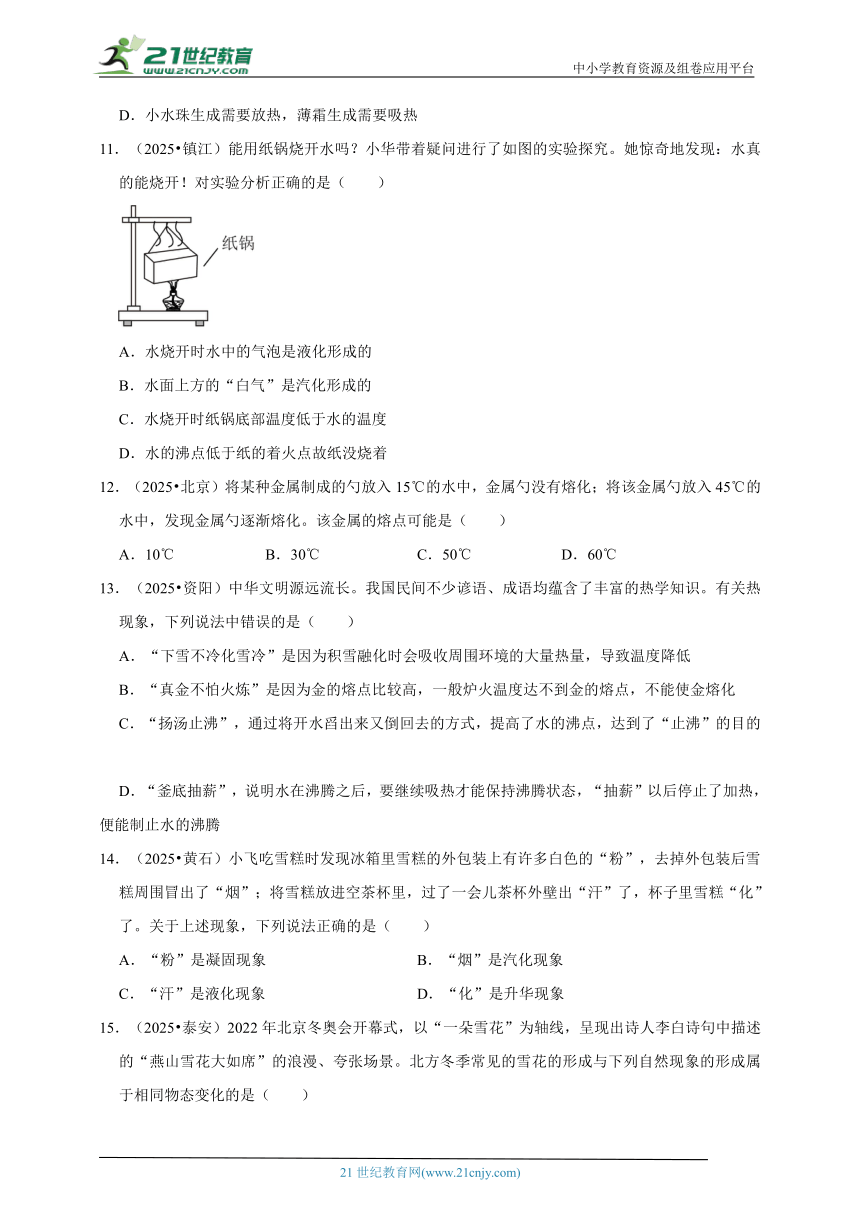

11.(2025 镇江)能用纸锅烧开水吗?小华带着疑问进行了如图的实验探究。她惊奇地发现:水真的能烧开!对实验分析正确的是( )

A.水烧开时水中的气泡是液化形成的

B.水面上方的“白气”是汽化形成的

C.水烧开时纸锅底部温度低于水的温度

D.水的沸点低于纸的着火点故纸没烧着

12.(2025 北京)将某种金属制成的勺放入15℃的水中,金属勺没有熔化;将该金属勺放入45℃的水中,发现金属勺逐渐熔化。该金属的熔点可能是( )

A.10℃ B.30℃ C.50℃ D.60℃

13.(2025 资阳)中华文明源远流长。我国民间不少谚语、成语均蕴含了丰富的热学知识。有关热现象,下列说法中错误的是( )

A.“下雪不冷化雪冷”是因为积雪融化时会吸收周围环境的大量热量,导致温度降低

B.“真金不怕火炼”是因为金的熔点比较高,一般炉火温度达不到金的熔点,不能使金熔化

C.“扬汤止沸”,通过将开水舀出来又倒回去的方式,提高了水的沸点,达到了“止沸”的目的

D.“釜底抽薪”,说明水在沸腾之后,要继续吸热才能保持沸腾状态,“抽薪”以后停止了加热,便能制止水的沸腾

14.(2025 黄石)小飞吃雪糕时发现冰箱里雪糕的外包装上有许多白色的“粉”,去掉外包装后雪糕周围冒出了“烟”;将雪糕放进空茶杯里,过了一会儿茶杯外壁出“汗”了,杯子里雪糕“化”了。关于上述现象,下列说法正确的是( )

A.“粉”是凝固现象 B.“烟”是汽化现象

C.“汗”是液化现象 D.“化”是升华现象

15.(2025 泰安)2022年北京冬奥会开幕式,以“一朵雪花”为轴线,呈现出诗人李白诗句中描述的“燕山雪花大如席”的浪漫、夸张场景。北方冬季常见的雪花的形成与下列自然现象的形成属于相同物态变化的是( )

A.露生成 B.雾产生 C.霜形成 D.冰消融

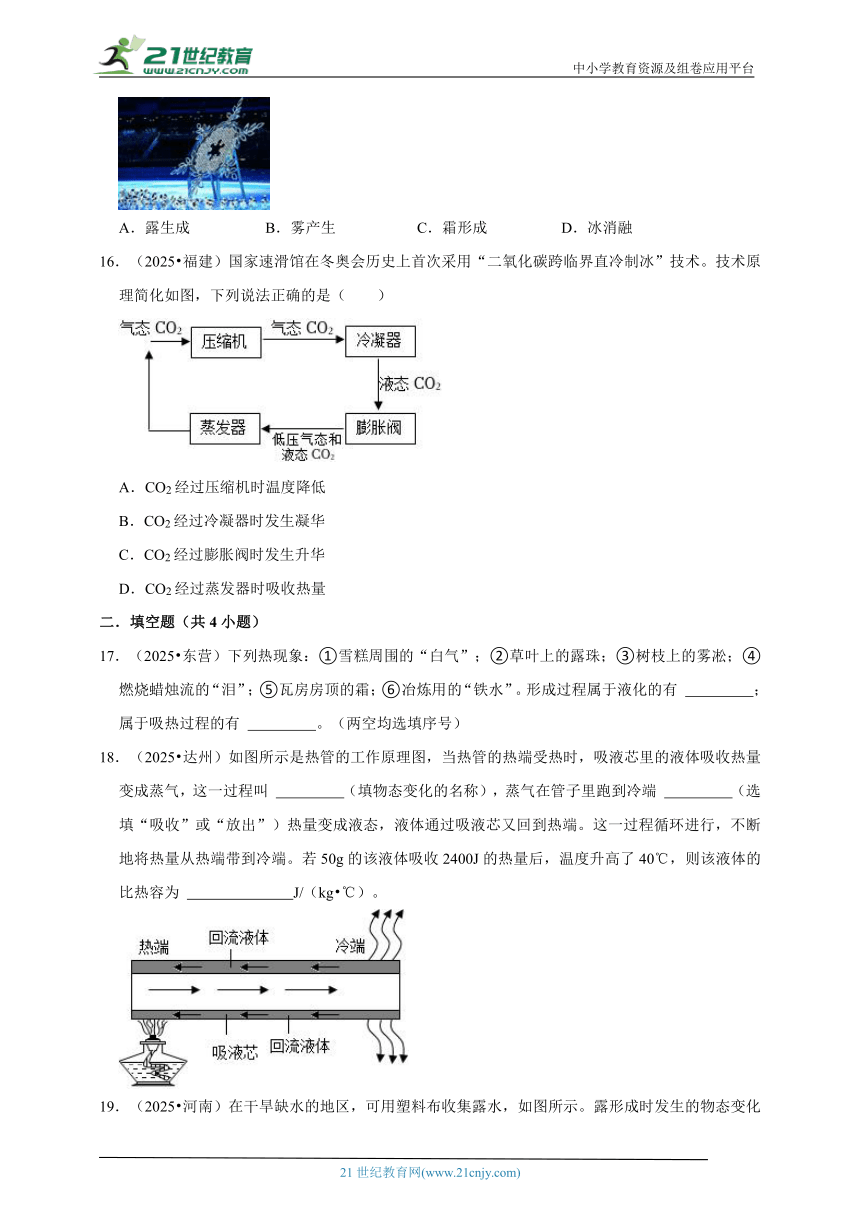

16.(2025 福建)国家速滑馆在冬奥会历史上首次采用“二氧化碳跨临界直冷制冰”技术。技术原理简化如图,下列说法正确的是( )

A.CO2经过压缩机时温度降低

B.CO2经过冷凝器时发生凝华

C.CO2经过膨胀阀时发生升华

D.CO2经过蒸发器时吸收热量

二.填空题(共4小题)

17.(2025 东营)下列热现象:①雪糕周围的“白气”;②草叶上的露珠;③树枝上的雾凇;④燃烧蜡烛流的“泪”;⑤瓦房房顶的霜;⑥冶炼用的“铁水”。形成过程属于液化的有 ;属于吸热过程的有 。(两空均选填序号)

18.(2025 达州)如图所示是热管的工作原理图,当热管的热端受热时,吸液芯里的液体吸收热量变成蒸气,这一过程叫 (填物态变化的名称),蒸气在管子里跑到冷端 (选填“吸收”或“放出”)热量变成液态,液体通过吸液芯又回到热端。这一过程循环进行,不断地将热量从热端带到冷端。若50g的该液体吸收2400J的热量后,温度升高了40℃,则该液体的比热容为 J/(kg ℃)。

19.(2025 河南)在干旱缺水的地区,可用塑料布收集露水,如图所示。露形成时发生的物态变化是 ,该物态变化过程要 热量,所以露的形成多在夜间。

20.(2025 浙江)2022年3月,我国最大推力的氢氧发动机在北京完成首次试车。氢氧发动机为火箭腾飞提供“硬核”动力,结构简图如图。

(1)为便于运输和储存,通常采用降温和压缩体积的方式将氢气和氧气 (填物态变化名称)后分别储存于火箭的液氢贮箱和液氧贮箱。

(2)燃料燃烧产生的高温高压气体,使发动机对火箭持续做功,直至上升到特定轨道,该过程中能量的转化是 。

三.简答题(共2小题)

21.(2025 包头)我国的青藏铁路是世界上海拔最高的铁路。在冻土区的铁路两侧安装有许多热棒,如图甲所示。热棒是封闭的中空长棒,上端装有散热片,下端插在冻土中,里面填充低沸点的液态氨作为“制冷剂”,如图乙所示。液态氨通过与气态氨的相互变化过程,带走冻土层热量,使冻土层保持低温不会融化,保护路基。请根据以上信息回答下列问题:

(1)热棒中填充液态氨的原因;

(2)简述氨在热棒中是如何循环工作制冷的。

22.(2025 自贡)小恒打开冰箱冷冻室拿排骨出来准备做菜,发现排骨上有一些“小冰粒”。把排骨拿出冰箱一会儿后,那些“小冰粒”又变成了“小水珠”。请解释一下这些“小冰粒”和“小水珠”的形成原因。

四.实验探究题(共8小题)

23.(2025 通辽)小明在烧水和煮豆浆时发现豆浆比水先沸腾。他猜想原因可能是:

A.豆浆的沸点比水低;

B.豆浆的比热容比水小。

于是通过图甲所示的两套相同实验装置进行探究。

(1)烧杯中装有初温和 均相等的豆浆和水。

(2)小明根据实验数据绘制了豆浆和水的温度随时间变化图象a、b、如图乙所示,通过比较a、b可知,猜想 是错误的,由图象可求c豆浆= J/(kg ℃)[水的比热容是4.2×103J/(kg ℃)]。

(3)实验中小明还发现豆浆在82℃时就产生了大量气泡。但通过分析图象,判断出82℃时豆浆并未沸腾,他判断的依据是 。

24.(2025 淮安)在“观察水的沸腾”实验中:

(1)图甲中温度计的使用存在的错误是 。除温度计外,还需要的测量工具是 。

(2)图乙中的图 表示水沸腾前的情况。

(3)图丙是根据实验记录的数据画出的温度随时间变化的图象,分析图象可知:水沸腾时温度的特点是 。

(4)在加热过程中,为了缩短加热时间,将烧杯中的水倒掉一部分后继续加热,直至水沸腾。图丁中加热过程中水的温度随时间变化的图象可能正确的是 。

25.(2025 南通)学校文艺演出时,为渲染气氛,老师将一些干冰放入水中,舞台上瞬间弥漫了大量“白雾”,同学们对此很好奇。

(1)“白雾”是什么?大家讨论后认为“白雾”是小水滴和二氧化碳,不是水蒸气和二氧化碳,依据是 。

(2)“白雾”中的小水滴是怎么形成的?同学们提出了两种猜想。

猜想1:空气中的水蒸气液化形成的;

猜想2:杯中的水先汽化后液化形成的。

①为验证猜想1,小明取3小块相同的干冰片,一片轻放在水面上,另外两片分别放在漂浮的塑料片和硬纸片上,现象如图甲,说明猜想1是 的。

②为验证猜想2,小华先用温度计测出放入干冰前杯中水的温度t1,如图乙所示,t1为 ℃,用电子秤测出杯子和水的总质量m1;再测出 杯子和水的总质量m2及水的温度t2,发现m2<m1、t2<t1。小华据此判断小水滴来自杯中的水,但不赞同猜想2,因为干冰升华时,不可能导致大量的水汽化。小华的判断得到大家的认可,理由是 。

(3)小水滴是怎样形成的?小芳查阅资料了解到干冰在水中升华释放气体时,会产生剧烈振荡,把干冰附近的水击碎成微小水滴,形成“雾化”的效果。

①为验证这一观点,小芳在三个相同的杯内分别放入温度、体积相同的水或食用油,取三份等量的干冰,两份直接放入水和油中,另一份用纱布包裹起来放入水中,现象如图丙。比较 两图,证明这一观点是正确的。

②列举一个日常生活中支持这一观点的现象或设备: 。

26.(2025 兰州)小涵和小怡一起用如图甲所示的装置“探究水在沸腾前后温度变化的特点”。

(1)观察可以发现,图甲中实验仪器的组装存在一处明显的错误,该错误是 。纠正错误后,用酒精灯给水加热,观察水温和水中气泡的变化情况,特水温升至60℃左右时,开始记录,每隔1min记录一次水的温度和实验现象,然后根据实验数据绘制出温度随时间变化的关系图象。

(2)小涵发现自己每次记录的温度值都要比同一次小怡记录的数值高,分析后发现是自己读取温度计示数时,视线不规范造成的,根据上面的情况可知,小涵读数时是按图乙中 (选填“A”、“B”或“C”)所示的情景读取的。

(3)小涵在老师的指导下,重新设计了实验,将热源换成电火锅,并进一步探究水沸腾的条件:

①在电火锅内倒入大半锅水,将装有适量水的玻璃杯放入电火锅中的支架上,让玻璃杯中的水面低于锅内水面。

②打开电火锅,对电火锅内的水加热,待锅中的水沸腾一段时间后,用温度计测量可以发现锅内和玻璃杯中的水温 (选填“相同”或“不相同”)。小涵观察还发现,当锅内水沸腾后,玻璃杯中的水 (选填“也沸腾”或“不沸腾”),由此得出水沸腾必须满足的条件: 并且 。

(4)小怡在老师的指导下用相同热源对初温和质量都相等的不同液体A、B同时加热,“探究物体吸收热量的多少跟哪些因素有关”,根据实验数据绘制出温度随时间变化的关系图象如图丙所示。

①由图丙可知, (选填“A”或“B”)液体的吸热能力更强。

②本实验中,小怡是用 (选填“升高温度的多少”或“加热时间的长短”)来表示液体吸收热量的多少。

27.(2025 鄂州)如图所示,该玩具叫做爱心温度计。由上下两个玻璃瓶和中间一段弯曲的心形细玻璃管组成,事先在下面瓶子里装有乙醚液体(沸点约为34℃)。把热的手捂在下面瓶底装有液体的部位,一会儿后,乙醚沸腾起来,导致下方玻璃瓶上部气压增大,使液体顺着瓶子里的细玻璃管向上涌。松开手后,液体又会流回底部。

(1)手握瓶底时,手掌的热通过 (选填“做功”或“热传递”)的方法,改变了乙醚的内能;

(2)松开手后,玻璃瓶上方乙醚蒸气经 (填物态变化名称)又流回底部。

28.(2025 沈阳)在课堂上同学们用小纸锅烧水,如图甲所示。为什么水能烧开而纸锅不会燃烧呢?带着这个问题,同学们开始探究水沸腾时温度变化的特点。

(1)如图乙,在安装实验器材时,老师提醒大家固定夹A和B的高度都要适当,固定夹A高度适当的标准是保证能够用酒精灯外焰加热,那么固定夹B高度“适当”的标准是 。

(2)用酒精灯给水加热至沸腾,需要计时,记录温度并观察现象。实验中判断水沸腾的依据是烧杯中出现图丙中的 (填“a”或“b”)所示现象。

(3)将收集的数据绘制成如图丁所示的“温度﹣时间”关系图象,发现水在沸腾过程中,温度变化的特点是 。

(4)交流评估环节中,同学们提出了各自的观点,其中正确的有 (填字母)。

a.纸板上的小孔加快了水的散热,因此小孔是多余的

b.用初温较高的水做实验,可以缩短沸腾前的加热时间,节约能源

c.纸锅烧水实验中,纸锅不会燃烧是因为纸的着火点高于水的沸点,且水沸腾时要不断吸热

29.(2025 陕西)如图﹣1,是一个探究酒精蒸发快慢与什么因素有关的实验方案示意图,具体实验步骤略。

(1)小华对图﹣1(b)的实验设计提出质疑:酒精灯外焰温度高于500℃,酒精沸点约为78℃,实验时,玻璃片上的酒精在蒸发的同时,还可能发生 现象,影响对实验的观测。

(2)小华做出如图﹣2的改进,用热水改变酒精的温度。在保温杯内加满70℃的热水,用薄片盖在保温杯上且与水面充分接触,将0.1mL酒精滴在薄片上,记录酒精完全蒸发所用的时间。保持其他条件相同,换用70℃以下不同温度的热水多次实验。为了让酒精温度快速达到相对应的水温,他可选择 (选填“塑料”或“铝”)薄片进行实验,理由是 。

(3)小华根据“在气候湿润的地方,或阴雨天气的时候,空气湿度大,湿衣服不容易晾干”的生活经验,提出猜想:液体蒸发快慢还可能与空气湿度有关。他设计并进行了如下实验。

①在密闭的房间内,用智能加湿器调节房间内的空气湿度到一定数值。

②用10g水将1张全棉柔巾全部浸湿,然后完全展开,用细绳和吸管将其悬挂在电子秤下端,如图﹣3所示,记录此时电子秤示数m1;1小时后,再次记录电子秤示数m2。

③改变房间内的空气湿度,换用规格相同的全棉柔巾,重复以上步骤,多次实验并记录数据,如表1所示。(实验过程中,房间内温度及空气流动变化忽略不计。)

表1

空气湿度 40% 45% 50% 60% 70%

m1/g 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8

m2/g 6.4 6.6 6.9 7.5 7.8

表2

物质 密度/kg m﹣3 沸点/℃ 比热容/J (kg ℃)﹣1

水 1.0×103 100 4.2×103

酒精 0.8×103 约78 2.4×103

食用油 0.9×103 约250 约1.9×103

分析表1中的数据,当空气湿度为60%时,1小时内,蒸发了的水的质量为 g。

由实验数据可得出结论:当水温、水的表面积和水面上方空气流动情况等条件均相同时,空气湿度越 ,水蒸发得越快。

(4)请你参考表2中的数据信息(在标准大气压下),结合所学知识和生活经验,提出一个新猜想,并简单陈述事实依据。

猜想:液体蒸发快慢还可能与液体的 有关,事实依据: 。

30.(2025 湘潭)用如图1所示实验装置,探究室温下冰熔化时温度的变化规律。

(1)将冰打碎后放入烧杯,温度计插入碎冰中。图2中温度计示数为 ℃。

(2)由实验数据绘制成图3所示图像,可知,AB段该物质是 态,BC段 (选填“需要”或“不需”)吸热;由实验可知,冰属于 (选填“晶体”或“非晶体”)。

(3)研究表明晶体的熔点与压强有关,压强越大,晶体的熔点越低,如图4,在温度较低的环境中,将拴有重物的细金属丝挂在冰块上,金属丝下方与冰接触处的压强 (选填“增大”或“减小”),从而使冰的熔点 (选填“升高”或“降低”)了,金属丝下方的冰块熔化,熔化而成的水又很快凝固,金属丝穿冰块而过且不留缝隙。

五.解答题(共2小题)

31.(2025 贵阳)国家速滑馆内一场速滑赛结束,运动员穿戴的冰刀鞋使赛道冰面产生了凹凸不平的划痕,如图所示。为迎接下一场比赛,工作人员通过浇水并喷洒干冰对冰面破损处进行修复。请回答:

(1)为什么锋利的冰刀会对冰面产生划痕?

(2)用物态变化的知识说明浇水并喷洒干冰能快速修复冰面的原因。

32.(2025 黔东南州)北京时间2022年6月5日10时44分07秒,搭载神舟十四号载人飞船的长征二号F遥十四运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射,约577秒后,神舟十四号载人飞船与火箭成功分离,进入预定轨道,飞行乘组状态良好,发射取得圆满成功。这次飞船又“进化”了!轨道舱壳体结构使用质量轻、超塑性、超韧性和超强耐腐蚀铝合金材料;还给飞船穿了套“温控外衣”——低吸收、低发射型热控涂层,别看它薄,它可以保护飞船减少温度变化的影响,再大的温差也不怕,并且十分耐高温,它主要是应用在飞船的轨道舱和推进舱上。返回舱上的隔热层主要依赖蜂窝增强低密度烧蚀材料,其外面还有一层防烧蚀涂层,能抵御返回舱闯入大气层时产生的高温。如图所示,火箭点火升空时,降温系统向发射塔喷洒大量的水,顿时周围“白气”滚滚。

请根据以上信息,提出两个与物理知识相关的问题,并做简要的回答(不得与示例重复)。

示例:为什么“温控外衣”十分耐高温?回答:因为它的熔点高。

问题1: ;回答1: 。

问题2: ;回答2: 。

物态变化

参考答案与试题解析

一.选择题(共16小题)

1.(2025 临沂)2023年冬,凭借冰雪资源火爆出圈的哈尔滨吸引了众多的南方“小土豆”前来游玩,千姿百态的雾凇成为“小土豆”们必看的绝世美景。下列自然现象,与雾凇形成时的物态变化相同的是( )

A.叶尖露珠 B.山间薄雾

C.枝头白霜 D.房檐冰挂

【分析】凝华指物质由气态直接转变成固态,凝华要放热。

【解答】解:雾凇的形成是凝华现象:

AB、露和雾的形成是液化现象,故AB错误;

C、霜的形成是凝华现象,故C正确;

D、冰挂是水凝固形成的,故D错误。

故选:C。

【点评】本题考查了凝华现象,属于基础题。

2.(2025 无锡)如图所示,密封的锤形玻璃泡内装有少量碘颗粒,碘的熔点约为114℃。打开电吹风热风挡对玻璃泡加热,温度约为60℃,一段时间后,观察到玻璃泡内弥漫着紫红色的碘蒸气,停止加热,冷却后玻璃泡内又出现碘颗粒。关于这个过程,下列说法中正确的是( )

A.加热时,碘颗粒熔化 B.冷却时,碘蒸气凝固

C.加热时,碘颗粒升华 D.冷却时,碘蒸气液化

【分析】升华指物质由固态直接转化成气态,升华要吸热;凝华指物质由气态直接转化成固态,凝华要放热。

【解答】解:AC、加热时,热风温度约为60℃,这个温度低于碘的熔点,故碘不会发生熔化,而碘由固态直接转变成气态,此过程是升华现象,故A错误,C正确;

BD、冷却时,碘蒸气凝华成固态,故BD错误

故选:C。

【点评】本题考查了升华和凝华现象,属于基础题。

3.(2025 北京)图甲为我国古代的“节能灯”——“省油灯”,图乙为其部分剖面示意图。向灯盏夹层内注水,有助于减慢油的蒸发,达到省油的目的。关于“省油灯”减慢油蒸发的方法,下列说法正确的是( )

A.降低油的温度

B.减小油的表面积

C.减慢油表面上方的空气流动

D.减少油的体积

【分析】影响蒸发的因素有温度、液体表面积、液体表面上方的空气流动。

【解答】解:油在燃烧的过程中,温度升高,会不断地蒸发,在灯盏上方容器中盛油,在夹层中注水以降低油的温度,减少了油的蒸发,达到省油的效果。

故选:A。

【点评】本题考查了影响蒸发快慢的因素,属于基础题。

4.(2025 大庆)大量中华诗词蕴含物理知识,下列说法正确的是( )

A.“沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风。”“雨”的形成是汽化现象

B.“窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。”“雪”的形成是液化现象

C.“可怜九月初三夜,露似真珠月似弓。”“露”的形成是升华现象

D.“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。”“霜”的形成是凝华现象

【分析】(1)液化指物质由气态转变成液态,液化要放热;

(2)凝华指物质由气态直接转变成固态,凝华要放热。

【解答】解:A、雨的形成是液化现象,故A错误;

B、“雪”的形成是凝华现象,故B错误;

C、“露”的形成是液化现象,故C错误;

D、“霜”的形成是凝华现象,故D正确。

故选:D。

【点评】本题考查了液化和凝华现象,属于基础题。

5.(2025 牡丹江)据《天工开物》记载,“晒纸”是造纸工艺的流程之一,其做法是将湿纸放在阳光下晒干,如图所示。“晒纸”时发生的物态变化是( )

A.凝固 B.汽化 C.升华 D.液化

【分析】物质从液态变成气态的过程叫汽化。

【解答】解:将湿纸放在阳光晒干,蒸发掉湿纸中的水分,属于汽化现象,故B正确,ACD错误。

故选:B。

【点评】本题考查的是汽化现象,属于基础性题目。

6.(2025 安徽)铸造“万钧钟”和“鼎”的方法,先用泥土制作“模骨”,“干燥之后以牛油、黄蜡附其上数寸”,在油蜡上刻上各种图案(如图),然后在油蜡的外面用泥土制成外壳;干燥之后,“外施火力炙化其中油蜡”,油蜡流出形成空腔,在空腔中倒入铜液,待铜液冷却后,“钟鼎成矣”。下列说法正确的是( )

A.“炙化其中油蜡”是升华过程

B.“炙化其中油蜡”是液化过程

C.铜液冷却成钟鼎是凝固过程

D.铜液冷却成钟鼎是凝华过程

【分析】物质由固态变为液态的过程叫做熔化;物质由液态变为固态的过程叫做凝固;物质由气态变为液态的过程叫做液化;物质由固态直接变为气态的过程叫做升华。据此分析判断。

【解答】解:AB、“炙化其中油蜡”是由固态变为液态,是熔化过程,故AB错误;

CD、铜液冷却成钟鼎,是由液态变为固态,是凝固过程,故C正确、D错误。

故选:C。

【点评】本题考查了熔化、凝固现象,属于基础题目。

7.(2025 乐山)有一种手抛灭火弹,弹内装有干冰(固态二氧化碳)。将灭火弹投入火场后,干冰吸热迅速变为气态二氧化碳,达到灭火效果。上述过程中干冰发生的物态变化是( )

A.升华 B.液化 C.凝华 D.汽化

【分析】(1)在一定条件下,物体的三种状态﹣﹣固态、液态、气态之间会发生相互转化,这就是物态变化;

(2)物质由气态直接变为固态叫凝华,物质由固态直接变为气态叫升华;由气态变为液态叫液化,由液态变为气态叫汽化;由固态变为液态叫熔化,由液态变为固态叫凝固;

(3)吸收热量的物态变化过程有:熔化、汽化和升华;放出热量的物体变化过程有:凝固、液化和凝华。

【解答】解:干冰吸热由固态变为气态二氧化碳,故此过程中干冰发生的物态变化是升华。

故选:A。

【点评】分析生活中的热现象属于哪种物态变化,关键要看清物态变化前后,物质各处于什么状态;另外对六种物态变化的吸热和放热情况也要有清晰的认识。

8.(2025 常州)盆栽养护应遵循“土壤含水不浇水,土壤干时要浇水”的原则。春季,小明自制“土壤含水显示仪”,探测花盆内土壤是否含液态水。如图所示,中午将试管倒插入土壤深处,傍晚发现试管内上端出现水珠,说明土壤含液态水。从土壤含液态水到试管内出现水珠,发生的物态变化是( )

A.先汽化后液化 B.先液化后汽化

C.先升华后液化 D.先升华后凝华

【分析】试管内本没有水,上端出现水珠说明土壤水先汽化,再在试管底端液化的结果。

【解答】解:试管上端出现水珠,是因为土壤中的水先通过汽化变成水蒸气,水蒸气上升,到达试管内上端后遇冷液化出现的结果。故发生的物态变化为“先汽化后液化”。

故选:A。

【点评】本题考查了基本的汽化液化现象,属于基础题。

9.(2025 陕西)中国古代青铜器铸造技术十分发达,其中制作模具时常用到“失蜡法”,具体做法是,用固态蜂蜡雕刻成铸件模型,再将耐火泥料敷在其表面,加热后蜂蜡变成液体流失,模具便做好了。该过程中蜂蜡发生的物态变化是( )

A.液化 B.升华 C.熔化 D.凝固

【分析】物质由固态变为液态叫熔化。

【解答】解:加热烘烤后,蜡模由固态变为液态,熔化后全部流失,使整个铸件模型变成空壳;故C正确;

故选:C。

【点评】本题考查了熔化现象,是基础题。

10.(2025 沈阳)小组同学做对比实验,如图所示,在甲、乙两个相同杯子中分别放入适量的冰块和干冰块。放置一段时间后,发现杯内物块均变小。甲杯内有液体出现,外壁有小水珠生成;乙杯内仍然是干燥的,外壁有一层薄霜生成。下面分析正确的是( )

A.冰块变小是凝固现象,干冰变小是升华现象

B.冰块变小需要吸热,干冰变小需要吸热

C.小水珠生成是汽化现象,薄霜生成是凝华现象

D.小水珠生成需要放热,薄霜生成需要吸热

【分析】(1)固态变为液态是熔化,需要吸热;

(2)固态直接变为气态是升华,需要吸热;

(3)气态变为液态是液化,需要放热;

(4)气态直接变为固态是凝华,需要放热。

【解答】解:A、B冰块变小是熔化,需要吸热;干冰变小是升华,需要吸热,故B正确,A错误;

C、D小水珠生成是液化现象,需要放热,薄霜形成是凝华,需要放热,故C、D错误;

故选:B。

【点评】本题考查生活中常见的物态变化,属于基础题。

11.(2025 镇江)能用纸锅烧开水吗?小华带着疑问进行了如图的实验探究。她惊奇地发现:水真的能烧开!对实验分析正确的是( )

A.水烧开时水中的气泡是液化形成的

B.水面上方的“白气”是汽化形成的

C.水烧开时纸锅底部温度低于水的温度

D.水的沸点低于纸的着火点故纸没烧着

【分析】(1)汽化:液态变为气态的过程;

(2)“白气”是液态的小水珠;

(3)热传递的条件是两个物体(或一个物体的两部分)间存在温度差;热从高温物体传到低温物体(或从物体的高温部分传到低温部分);

(4)水在一个标准大气压下沸点是100℃,而纸的燃点大约是183℃,水沸腾后温度不再变化。

【解答】解:A、水烧开时水中的气泡是水变为水蒸气形成的,是汽化现象,故A错;

B、水面上方的“白气”是水烧开时产生的大量热的水蒸气遇到外界较冷的空气液化形成的,故B错;

C、水沸腾过程中仍需要从纸锅底部吸收热量,因热从高温物体传到低温物体(或从物体的高温部分传到低温部分)所以水烧开时纸锅底部温度高于水的温度,故C错;

D、一标准大气压下,水的沸点是100℃,沸腾过程中吸收热量,温度不变,并且水的沸点低于纸的着火点,所以纸锅没有燃烧,故D正确。

故选:D。

【点评】此题涉及物态变化、水沸腾时吸热但温度不变,较基础。

12.(2025 北京)将某种金属制成的勺放入15℃的水中,金属勺没有熔化;将该金属勺放入45℃的水中,发现金属勺逐渐熔化。该金属的熔点可能是( )

A.10℃ B.30℃ C.50℃ D.60℃

【分析】晶体熔化的条件:达到熔点,继续吸收热量。

【解答】解:将某种金属制成的勺放入15℃的水中,金属勺没有熔化,说明金属勺的熔点大于15℃;将该金属勺放入45℃的水中,发现金属勺逐渐熔化,说明金属勺的熔点小于45℃;所以,金属勺的熔点在15℃到45℃之间。

故选:B。

【点评】本题考查了熔点的理解和掌握,属于基础性题目。

13.(2025 资阳)中华文明源远流长。我国民间不少谚语、成语均蕴含了丰富的热学知识。有关热现象,下列说法中错误的是( )

A.“下雪不冷化雪冷”是因为积雪融化时会吸收周围环境的大量热量,导致温度降低

B.“真金不怕火炼”是因为金的熔点比较高,一般炉火温度达不到金的熔点,不能使金熔化

C.“扬汤止沸”,通过将开水舀出来又倒回去的方式,提高了水的沸点,达到了“止沸”的目的

D.“釜底抽薪”,说明水在沸腾之后,要继续吸热才能保持沸腾状态,“抽薪”以后停止了加热,便能制止水的沸腾

【分析】(1)熔化指物质由固态转变成液态,熔化要吸热;

(2)晶体熔化的条件:达到熔点,继续吸热;

(3)增大液体表面积可以加快液体的蒸发;

(4)液体沸腾的条件:达到沸点,继续加热。

【解答】解:A、“下雪不冷化雪冷”是因为积雪熔化时会吸收周围环境的大量热量,导致温度降低,故A不符合题意;

B、“真金不怕火炼”是因为金的熔点比较高,一般炉火温度达不到金的熔点,不能使金熔化,故B不符合题意;

C、“扬汤止沸”,通过将开水舀出来又倒回去的方式,增大了液体表面积,达到了“止沸”的目的,故C符合题意;

D、“釜底抽薪”,说明水在沸腾之后,要继续吸热才能保持沸腾状态,“抽薪”以后停止了加热,便能制止水的沸腾,故D不符合题意。

故选:C。

【点评】本题考查了熔化、蒸发、沸腾和晶体熔化的条件,属于基础题。

14.(2025 黄石)小飞吃雪糕时发现冰箱里雪糕的外包装上有许多白色的“粉”,去掉外包装后雪糕周围冒出了“烟”;将雪糕放进空茶杯里,过了一会儿茶杯外壁出“汗”了,杯子里雪糕“化”了。关于上述现象,下列说法正确的是( )

A.“粉”是凝固现象 B.“烟”是汽化现象

C.“汗”是液化现象 D.“化”是升华现象

【分析】(1)凝固指物质由液态转变成固态,凝固要放热;

(2)凝华指物质由气态直接转变成固态,凝华要放热;

(3)液化指物质由气态转变成液态,液化要放热;

(4)熔化指物质由固态转变成液态,熔化要吸热。

【解答】解:A.包装袋上有白色的“粉”,这是空气中的水蒸气遇冷凝华形成的小冰晶,是凝华现象,故A错误;

B.雪糕周围冒“烟”,这是空气中的水蒸气遇冷凝结成的小水滴,属于液化现象,故B错误;

C.茶杯外壁出“汗”,这是空气中的水蒸气遇冷凝结成的小水滴,属于液化现象,故C正确;

D.茶杯中的雪糕“化”了,是固态的雪糕变成液态的过程,是熔化现象,故D错误。

故选:C。

【点评】此题考查的是我们对于生活中物态变化的分析能力,物态变化是中考必考的一个知识点。

15.(2025 泰安)2022年北京冬奥会开幕式,以“一朵雪花”为轴线,呈现出诗人李白诗句中描述的“燕山雪花大如席”的浪漫、夸张场景。北方冬季常见的雪花的形成与下列自然现象的形成属于相同物态变化的是( )

A.露生成 B.雾产生 C.霜形成 D.冰消融

【分析】雪花的形成是水蒸气遇冷直接变成冰晶,属于凝华过程,分析各选项的物态变化即可得到正确选项。

【解答】解:雪花的形成属于凝华。

A、露是水蒸气液化形成的小液滴,属于液化,故A错误;

B、雾是水蒸气遇冷形成的小液滴,附着在尘埃小颗粒上,属于液化,故B错误;

C、霜是水蒸气遇冷直接变成冰晶,属于凝华,故C正确;

D、冰消融属于熔化,故D错误。

故选:C。

【点评】本题考查了物态变化的判断,属于热学基础知识的考查,解决此类题目的关键是抓住物质前后的状态变化。

16.(2025 福建)国家速滑馆在冬奥会历史上首次采用“二氧化碳跨临界直冷制冰”技术。技术原理简化如图,下列说法正确的是( )

A.CO2经过压缩机时温度降低

B.CO2经过冷凝器时发生凝华

C.CO2经过膨胀阀时发生升华

D.CO2经过蒸发器时吸收热量

【分析】(1)外界对物体做功,物体的内能增加,温度升高;

(2)根据CO2经冷凝器、蒸发器时的物态变化分析。

【解答】解:A、CO2经过压缩机时,压缩机对CO2做功,CO2的内能增大,温度升高,故A错误;

B、CO2经过冷凝器时由气态变成液态,发生了液化现象,故B错误;

C、由图可知,液态CO2经过膨胀阀后一部分变为气态CO2,则此过程中发生了汽化现象,故C错误;

D、CO2经过蒸发器时由液态变成了气态,发生了汽化现象,汽化吸热,故D正确。

故选:D。

【点评】本题考查做功可以改变物体的内能、物态变化的辨析,关键是根据图中信息辨析物态变化。

二.填空题(共4小题)

17.(2025 东营)下列热现象:①雪糕周围的“白气”;②草叶上的露珠;③树枝上的雾凇;④燃烧蜡烛流的“泪”;⑤瓦房房顶的霜;⑥冶炼用的“铁水”。形成过程属于液化的有 ①② ;属于吸热过程的有 ④⑥ 。(两空均选填序号)

【分析】(1)物质由固态变为液态的过程叫熔化;物质由液态变为固态的过程叫凝固;物质由液态变为气态的过程叫汽化;物质由气态变为液态的过程叫液化;物质由固态变为气态的过程叫做升华;物质由气态变为固态的过程叫做凝华。

(2)熔化、汽化、升华吸热,凝固、液化、凝华是放热的。

【解答】解:①雪糕周围的“白气”属于液化,放热;②草叶上的露珠属于液化,放热;③树枝上的雾凇属于凝华,放热;④燃烧蜡烛流的“泪”属于熔化,吸热;⑤瓦房房顶的霜属于凝华,放热;⑥冶炼用的“铁水”属于熔化,吸热。形成过程属于液化的有①②;属于吸热过程的有④⑥。

故答案为:①②;④⑥。

【点评】本题考查六种物态变化及吸热和放热,属于基础题。

18.(2025 达州)如图所示是热管的工作原理图,当热管的热端受热时,吸液芯里的液体吸收热量变成蒸气,这一过程叫 汽化 (填物态变化的名称),蒸气在管子里跑到冷端 放出 (选填“吸收”或“放出”)热量变成液态,液体通过吸液芯又回到热端。这一过程循环进行,不断地将热量从热端带到冷端。若50g的该液体吸收2400J的热量后,温度升高了40℃,则该液体的比热容为 1.2×103 J/(kg ℃)。

【分析】(1)物质由液态变为气态的过程叫汽化,汽化吸热;

(2)物质由气态变为液态的过程叫液化,液化放热;

(3)根据热量公式Q=cmΔt进行计算。

【解答】解:热管的热端受热时,吸液芯里的液体吸收热量变成蒸气,是液态变为气态的过程,是汽化现象;

蒸气在管子里跑到冷端变成液态,是气态变为液态的过程,是液化现象,液化放热;

根据热量公式Q=cmΔt可得该液体的比热容c1.2×103J/(kg ℃)。

故答案为:汽化;放出;1.2×103。

【点评】对于这类探究性的信息题目,要结合物态变化过程进行分析,知道物态变化过程需要吸热或放热,热量计算。

19.(2025 河南)在干旱缺水的地区,可用塑料布收集露水,如图所示。露形成时发生的物态变化是 液化 ,该物态变化过程要 放出 热量,所以露的形成多在夜间。

【分析】物质由气态变为液态叫液化,液化放热。

【解答】解:露是空气中的水蒸气遇冷液化为液态的小水滴,液化放热。

故答案为:液化;放出。

【点评】分析生活中的热现象属于哪种物态变化,关键要看清物态变化前后,物质各处于什么状态;另外对六种物态变化的吸热和放热情况也要有清晰的认识。

20.(2025 浙江)2022年3月,我国最大推力的氢氧发动机在北京完成首次试车。氢氧发动机为火箭腾飞提供“硬核”动力,结构简图如图。

(1)为便于运输和储存,通常采用降温和压缩体积的方式将氢气和氧气 液化 (填物态变化名称)后分别储存于火箭的液氢贮箱和液氧贮箱。

(2)燃料燃烧产生的高温高压气体,使发动机对火箭持续做功,直至上升到特定轨道,该过程中能量的转化是 内能转化为机械能 。

【分析】(1)物质从气态到液态为液化;

(2)根据能量的变化分析能量的转化情况。

【解答】解:(1)为方便运输和储存,通常采用降温和压缩体积的方式将氢气和氧气液化后分别储存于火箭的液氢贮箱和液氧贮箱;

(2)燃料在燃烧的过程中产生的高温高压气体,使发动机对火箭持续做功,内能转化为机械能。

故答案为:(1)液化;(2)内能转化为机械能。

【点评】本题考查液化现象以及能量转化的有关知识,难度不大。

三.简答题(共2小题)

21.(2025 包头)我国的青藏铁路是世界上海拔最高的铁路。在冻土区的铁路两侧安装有许多热棒,如图甲所示。热棒是封闭的中空长棒,上端装有散热片,下端插在冻土中,里面填充低沸点的液态氨作为“制冷剂”,如图乙所示。液态氨通过与气态氨的相互变化过程,带走冻土层热量,使冻土层保持低温不会融化,保护路基。请根据以上信息回答下列问题:

(1)热棒中填充液态氨的原因;

(2)简述氨在热棒中是如何循环工作制冷的。

【分析】(1)液态氨的沸点比较低;物质从液态变为气态叫汽化,汽化要吸热。

(2)当路基温度上升时,液态氨蒸发加快,吸收热量,由液态变为气态,这是一种汽化现象,温度很高的气态氨上升到热棒的上端,通过散热片将热量传到空气中;气态氨由于放热温度会降低,液化成液态氨,又沉入了棒底。这样,冻土层的温度变化较小,就不易熔化。

【解答】答:(1)液态氨的沸点比较低,极易汽化。

(2)当外界气温高时,液态氨受热发生汽化,上升到热棒上端,通过散热片向空气散热,气态氨冷却又液化成液态氨,下沉到棒的下部。如此往复循环,不断地将路基中的热散发出去,从而使路基的温度基本不变,保证了路基的稳定性。

【点评】本题是物态变化的一个灵活应用题,结合实例考查对汽化吸热和液化放热的应用问题,利用所学知识解决实际问题是中考的热点。

22.(2025 自贡)小恒打开冰箱冷冻室拿排骨出来准备做菜,发现排骨上有一些“小冰粒”。把排骨拿出冰箱一会儿后,那些“小冰粒”又变成了“小水珠”。请解释一下这些“小冰粒”和“小水珠”的形成原因。

【分析】物质由气态直接变为固态是凝华现象,物质由固态变为液态是熔化现象。

【解答】答:小恒打开冰箱冷冻室拿排骨出来准备做菜,发现排骨上有一些“小冰粒”,小冰粒的形成是空气中的水蒸气遇冷凝华成小冰晶,也就是“小冰粒”,拿出一会后,“小冰粒”又变成了“小水珠”是因为温度升高,“小冰粒”熔化成“小水珠”。

【点评】本题考查了凝华和熔化现象。

四.实验探究题(共8小题)

23.(2025 通辽)小明在烧水和煮豆浆时发现豆浆比水先沸腾。他猜想原因可能是:

A.豆浆的沸点比水低;

B.豆浆的比热容比水小。

于是通过图甲所示的两套相同实验装置进行探究。

(1)烧杯中装有初温和 质量 均相等的豆浆和水。

(2)小明根据实验数据绘制了豆浆和水的温度随时间变化图象a、b、如图乙所示,通过比较a、b可知,猜想 A 是错误的,由图象可求c豆浆= 3.15×103 J/(kg ℃)[水的比热容是4.2×103J/(kg ℃)]。

(3)实验中小明还发现豆浆在82℃时就产生了大量气泡。但通过分析图象,判断出82℃时豆浆并未沸腾,他判断的依据是 豆浆的温度未达到沸点99℃ 。

【分析】(1)根据控制变量法可得;

(2)根据图乙得出水和豆浆的沸点都为99℃;

相同的加热器在相同时间内放出的热量相同,水和豆浆吸收的热量也相同,算出图像知加热4min水升高的温度和豆浆升高的温度,由Q水吸=Q豆浆,即c水mΔt水=c豆浆mΔt豆浆算出豆浆的比热容;

(3)沸腾的条件是达到沸点,继续吸热。

【解答】解:(1)根据控制变量法得,烧杯中装有初温和质量均相等的水和豆浆;

(2)根据图乙可知,水和豆浆的沸点都为99℃,可知猜想A是错误的;

相同的加热器在相同时间内放出的热量相同,水和豆浆吸收的热量也相同,由图像知加热4min水的温度升高60℃﹣30℃=30℃,豆浆的温度升高70℃﹣30℃=40℃,此时Q水吸=Q豆浆,即c水mΔt水=c豆浆mΔt豆浆,解答c豆浆3.15×103J/(kg ℃);

(3)沸腾的条件是达到沸点,继续吸热,实验中她发现豆浆在82℃时就产生了大量气泡,于是小明认为豆浆此时已经沸腾了。但她通过图象判断,82℃时豆浆并未沸腾,她判断的依据是:豆浆的温度未达到沸点99℃。

故答案为:(1)质量;(2)A;3.15×103;(3)豆浆的温度未达到沸点99℃。

【点评】本题考查控制变量法的应用、沸腾的条件以及吸热公式的应用等知识,有一定的难度。

24.(2025 淮安)在“观察水的沸腾”实验中:

(1)图甲中温度计的使用存在的错误是 温度计的玻璃泡碰到容器壁 。除温度计外,还需要的测量工具是 秒表 。

(2)图乙中的图 a 表示水沸腾前的情况。

(3)图丙是根据实验记录的数据画出的温度随时间变化的图象,分析图象可知:水沸腾时温度的特点是 吸收热量,温度不变 。

(4)在加热过程中,为了缩短加热时间,将烧杯中的水倒掉一部分后继续加热,直至水沸腾。图丁中加热过程中水的温度随时间变化的图象可能正确的是 A 。

【分析】(1)使用温度计时,温度计的玻璃泡不能碰到容器底和容器侧壁,且要与被测液体充分接触;本实验需要记录时间的仪器;

(2)沸腾前气泡在上升过程中体积逐渐减小;沸腾时气泡在上升过程中体积逐渐增大;

(3)液体沸腾时,不断吸收热量,温度不变;

(4)吸收热量相同时,水量越少,温度变化越快。

【解答】解:(1)如图甲所示,错误的地方是温度计的玻璃泡碰到容器底壁;实验中每隔一段时间记录一次温度计的示数,所以还需要的测量仪器是秒表;

(2)图乙中a图气泡上升变小,是沸腾前的现象,b图气泡上升变大,是沸腾时的现象;

(3)分析图象可知:水沸腾时吸收热量,温度不变;

(4)当实验完成了一半时,将烧杯中的水倒掉了一部分,此时水温低于沸点,再继续加热时,由于水量减少,所以升温比一开始要更快,最后水达到沸点;综上所述,水温的变化规律是:先上升,再突然有一小段下降,再快速上升,直至沸腾;故只有A图象符合题意。

故答案为:(1)温度计的玻璃泡碰到容器壁;秒表;(2)a;(3)吸收热量,温度不变;(4)A。

【点评】本实验需要掌握水沸腾实验的器材的选择、温度计的正确使用、沸腾前和沸腾时气泡的变化情况、沸腾的特点等。

25.(2025 南通)学校文艺演出时,为渲染气氛,老师将一些干冰放入水中,舞台上瞬间弥漫了大量“白雾”,同学们对此很好奇。

(1)“白雾”是什么?大家讨论后认为“白雾”是小水滴和二氧化碳,不是水蒸气和二氧化碳,依据是 小水滴看得见,而水蒸气、二氧化碳气体看不见 。

(2)“白雾”中的小水滴是怎么形成的?同学们提出了两种猜想。

猜想1:空气中的水蒸气液化形成的;

猜想2:杯中的水先汽化后液化形成的。

①为验证猜想1,小明取3小块相同的干冰片,一片轻放在水面上,另外两片分别放在漂浮的塑料片和硬纸片上,现象如图甲,说明猜想1是 错误 的。

②为验证猜想2,小华先用温度计测出放入干冰前杯中水的温度t1,如图乙所示,t1为 26 ℃,用电子秤测出杯子和水的总质量m1;再测出 干冰升华结束后 杯子和水的总质量m2及水的温度t2,发现m2<m1、t2<t1。小华据此判断小水滴来自杯中的水,但不赞同猜想2,因为干冰升华时,不可能导致大量的水汽化。小华的判断得到大家的认可,理由是 干冰升华需要吸热,使水温下降,不可能导致大量水吸热汽化 。

(3)小水滴是怎样形成的?小芳查阅资料了解到干冰在水中升华释放气体时,会产生剧烈振荡,把干冰附近的水击碎成微小水滴,形成“雾化”的效果。

①为验证这一观点,小芳在三个相同的杯内分别放入温度、体积相同的水或食用油,取三份等量的干冰,两份直接放入水和油中,另一份用纱布包裹起来放入水中,现象如图丙。比较 A、C 两图,证明这一观点是正确的。

②列举一个日常生活中支持这一观点的现象或设备: 现象:瀑布前有大量水雾;设备:雾炮车、超声波雾化器、喷雾器等 。

【分析】(1)物质由气态变为液态的过程叫液化,液化放热;水蒸气、二氧化碳气体是看不见的,而水滴看得见;

(2)根据实验过程和题意判断猜想1是否正确;

根据温度计的分度值和液柱最高处的位置读出此时的温度;

物质由固态直接变为气态的过程叫升华;干冰升华需要吸热,水汽化需要吸热。

(3)根据控制变量法分析解答;根据水蒸气液化在生活、生产中的应用进行解答。

【解答】解:

(1)“白雾”主要是水蒸气遇冷液化形成的小水滴,不是水蒸气和二氧化碳,其依据是小水滴看得见,而水蒸气、二氧化碳气体是透明的,人眼看不见;

(2)①漂浮的塑料片和硬纸片可减慢杯中水的蒸发,减少水蒸气的产生,则放入干冰后产生的白雾少,而三者上方空气中的水蒸气含量几乎是相同的,因此,白雾不是空气中的水蒸气液化形成的,即猜想1错误;

②由图乙可知,温度计的分度值为1℃,读数为26℃;

为判断水蒸气是否来于杯内的水,应比较干冰升华前后杯内水的质量是否变化,所以需要测出干冰升华结束后杯子和水的总质量m2及水的温度t2;

因干冰升华需要吸热,使水温下降,所以不可能导致大量水吸热汽化;

(3)①A、C实验中,干冰都放在水中,干冰直接放入水中时,会产生大量白雾;而用纱布裹着的干冰产生的白雾很少,因此,比较A、C两图可证明是干冰把附近的水击碎成微小水滴,形成“雾化”的效果;

②日常生活中支持这一观点的现象:瀑布前有大量水雾;对应的设备有:雾炮车、超声波雾化器、喷雾器等。

故答案为:(1)小水滴看得见,而水蒸气、二氧化碳气体看不见;

(2)①错误;②26;干冰升华结束后;干冰升华需要吸热,使水温下降,不可能导致大量水吸热汽化;

(3)①A、C;②现象:瀑布前有大量水雾;设备:雾炮车、超声波雾化器、喷雾器等。

【点评】本题考查了液化、汽化、升华现象以及控制变量法的运用,正确理解题意、用好控制变量法是解题的关键。

26.(2025 兰州)小涵和小怡一起用如图甲所示的装置“探究水在沸腾前后温度变化的特点”。

(1)观察可以发现,图甲中实验仪器的组装存在一处明显的错误,该错误是 温度计的感温泡与烧杯的底部接触 。纠正错误后,用酒精灯给水加热,观察水温和水中气泡的变化情况,特水温升至60℃左右时,开始记录,每隔1min记录一次水的温度和实验现象,然后根据实验数据绘制出温度随时间变化的关系图象。

(2)小涵发现自己每次记录的温度值都要比同一次小怡记录的数值高,分析后发现是自己读取温度计示数时,视线不规范造成的,根据上面的情况可知,小涵读数时是按图乙中 A (选填“A”、“B”或“C”)所示的情景读取的。

(3)小涵在老师的指导下,重新设计了实验,将热源换成电火锅,并进一步探究水沸腾的条件:

①在电火锅内倒入大半锅水,将装有适量水的玻璃杯放入电火锅中的支架上,让玻璃杯中的水面低于锅内水面。

②打开电火锅,对电火锅内的水加热,待锅中的水沸腾一段时间后,用温度计测量可以发现锅内和玻璃杯中的水温 相同 (选填“相同”或“不相同”)。小涵观察还发现,当锅内水沸腾后,玻璃杯中的水 不沸腾 (选填“也沸腾”或“不沸腾”),由此得出水沸腾必须满足的条件: 达到沸点 并且 继续吸热 。

(4)小怡在老师的指导下用相同热源对初温和质量都相等的不同液体A、B同时加热,“探究物体吸收热量的多少跟哪些因素有关”,根据实验数据绘制出温度随时间变化的关系图象如图丙所示。

①由图丙可知, B (选填“A”或“B”)液体的吸热能力更强。

②本实验中,小怡是用 加热时间的长短 (选填“升高温度的多少”或“加热时间的长短”)来表示液体吸收热量的多少。

【分析】(1)温度计的玻璃泡要与被测液充分接触,不能与容器的底部和侧壁接触;

(2)温度计读数时视线要与液柱的液面平齐;

(3)热传递的条件是物体之间有温度差;如果两个相互接触的物体之间有温度差,则物体之间会发生热传递;液体沸腾的条件:达到沸点、继续吸热;

(4)①根据c分析解答;

②相同的热源,在相同的时间内物体吸收的热量相等。

【解答】解:(1)由图甲可知,温度计的玻璃泡与烧杯的底部接触;

(2)根据温度计的读数方法可知,图乙中正确的读数方法是B;方法A会使读数偏大,方法B会使读数偏小;

由于小涵发现自己每次记录的温度值都要比同一次小怡记录的数值高,所以小涵读数时是按图乙中A所示的情景读取的;

(3)待锅中的水沸腾一段时间后,锅内和玻璃杯中的水温都达到了沸点,所以它们的温度是相同的;

玻璃杯中的水虽然温度达到了沸点,但是由于玻璃杯中水的温度和锅内水的温度相同,则玻璃杯中的水不能从锅内的水中吸收的热量,所以玻璃杯中的水不能沸腾;

(4)①由于热源相同,则不同液体A、B相同时间内吸收的热量相同,由图丙可知,在相同内,A升高的温度比B升高的温度多,

又由于液体A、B的初温和质量相同,由c可知,B的比热容比A的比热容大,即B的吸热能力更强;

②相同的热源,时间越长,热源放出的热量越多,则液体吸收热量越多,所以本实验中,小怡是用加热时间的长短来表示液体吸收热量的多少。

故答案为:(1)温度计的玻璃泡与烧杯的底部接触;(2)A;(3)相同;不沸腾;达到沸点;继续吸热;(4)①B;加热时间的长短。

【点评】本题是探究水在沸腾前后温度变化的特点和探究物体吸收热量的多少跟哪些因素有关的实验,考查是温度计的使用、读数、液体沸腾的条件、热传递的条件以及物体的吸热能力,有一定的难度。

27.(2025 鄂州)如图所示,该玩具叫做爱心温度计。由上下两个玻璃瓶和中间一段弯曲的心形细玻璃管组成,事先在下面瓶子里装有乙醚液体(沸点约为34℃)。把热的手捂在下面瓶底装有液体的部位,一会儿后,乙醚沸腾起来,导致下方玻璃瓶上部气压增大,使液体顺着瓶子里的细玻璃管向上涌。松开手后,液体又会流回底部。

(1)手握瓶底时,手掌的热通过 热传递 (选填“做功”或“热传递”)的方法,改变了乙醚的内能;

(2)松开手后,玻璃瓶上方乙醚蒸气经 液化 (填物态变化名称)又流回底部。

【分析】(1)做功和热传递都可以改变物体的内能,它们的主要区别是:做功是能量的转化,而热传递是能量的转移;

(2)物质从气态变为液态叫液化。

【解答】解:(1)手握住时,手掌的热通过热传递的方式转移到乙醚,改变了乙醚的内能;

(2)松开手后,温度降低,乙醚蒸汽从气态变为液态,发生了 液化现象,重新又流回底部。

故答案为:热传递;液化。

【点评】本题以一支爱心温度计为内容,考查了改变内能的方法、物态变化,题目比较新颖。

28.(2025 沈阳)在课堂上同学们用小纸锅烧水,如图甲所示。为什么水能烧开而纸锅不会燃烧呢?带着这个问题,同学们开始探究水沸腾时温度变化的特点。

(1)如图乙,在安装实验器材时,老师提醒大家固定夹A和B的高度都要适当,固定夹A高度适当的标准是保证能够用酒精灯外焰加热,那么固定夹B高度“适当”的标准是 温度计的玻璃泡要全部浸没在水中,不要碰到容器底或容器壁 。

(2)用酒精灯给水加热至沸腾,需要计时,记录温度并观察现象。实验中判断水沸腾的依据是烧杯中出现图丙中的 a (填“a”或“b”)所示现象。

(3)将收集的数据绘制成如图丁所示的“温度﹣时间”关系图象,发现水在沸腾过程中,温度变化的特点是 温度保持不变 。

(4)交流评估环节中,同学们提出了各自的观点,其中正确的有 b、c (填字母)。

a.纸板上的小孔加快了水的散热,因此小孔是多余的

b.用初温较高的水做实验,可以缩短沸腾前的加热时间,节约能源

c.纸锅烧水实验中,纸锅不会燃烧是因为纸的着火点高于水的沸点,且水沸腾时要不断吸热

【分析】(1)测量时温度计的玻璃泡要全部浸入被测液体中,不要碰到容器底或容器壁;

(2)水沸腾时温度较高,会不断有大量水汽化成水蒸气进入气泡,这些气泡上升时体积逐渐变大,据此分析;

(3)液体沸腾时不断吸收热量,温度保持不变;

(4)纸板上的小孔是为了使烧杯内外气压相等;

缩短沸腾前的加热时间可以从以下几个方面考虑:水的初温、水量多少、火焰大小;

水沸腾时温度不变,持续吸热,而水的沸点低于纸的着火点,据此分析。

【解答】解:(1)固定夹B高度“适当”的标准是温度计的玻璃泡要全部浸入被测液体中,不要碰到容器底或容器壁;

(2)水沸腾时温度较高,会不断有大量水汽化成水蒸气进入气泡,这些气泡上升时体积逐渐变大,迅速到达液面破裂开,由此可知图a所示为水沸腾时的图景;

(3)水在沸腾过程中,继续吸收热量但温度不变;

(4)a、实验中若在烧杯上加盖密闭,气压升高,水的沸点会升高,所以设计一个小孔是为了使杯内外气压平衡,故a错误;

b、适当提高水的初温,可以缩短沸腾前的加热时间,节约能源,故b正确;

c、纸锅里装些水,放到火上加热。过一会水就会沸腾,而纸锅不会燃烧。这主要是因为水沸腾时要吸热,并且水的温度不变,使纸锅的温度不能达到纸的燃点,故c正确。

故选bc。

故答案为:(1)温度计的玻璃泡要全部浸没在水中,不要碰到容器底或容器壁;(2)a;(3)温度保持不变;(4)b、c。

【点评】本题考查了探究水沸腾的实验,考查水沸腾时的现象和特点等多个知识点,考查的比较全面。

29.(2025 陕西)如图﹣1,是一个探究酒精蒸发快慢与什么因素有关的实验方案示意图,具体实验步骤略。

(1)小华对图﹣1(b)的实验设计提出质疑:酒精灯外焰温度高于500℃,酒精沸点约为78℃,实验时,玻璃片上的酒精在蒸发的同时,还可能发生 沸腾 现象,影响对实验的观测。

(2)小华做出如图﹣2的改进,用热水改变酒精的温度。在保温杯内加满70℃的热水,用薄片盖在保温杯上且与水面充分接触,将0.1mL酒精滴在薄片上,记录酒精完全蒸发所用的时间。保持其他条件相同,换用70℃以下不同温度的热水多次实验。为了让酒精温度快速达到相对应的水温,他可选择 铝 (选填“塑料”或“铝”)薄片进行实验,理由是 铝的导热性好 。

(3)小华根据“在气候湿润的地方,或阴雨天气的时候,空气湿度大,湿衣服不容易晾干”的生活经验,提出猜想:液体蒸发快慢还可能与空气湿度有关。他设计并进行了如下实验。

①在密闭的房间内,用智能加湿器调节房间内的空气湿度到一定数值。

②用10g水将1张全棉柔巾全部浸湿,然后完全展开,用细绳和吸管将其悬挂在电子秤下端,如图﹣3所示,记录此时电子秤示数m1;1小时后,再次记录电子秤示数m2。

③改变房间内的空气湿度,换用规格相同的全棉柔巾,重复以上步骤,多次实验并记录数据,如表1所示。(实验过程中,房间内温度及空气流动变化忽略不计。)

表1

空气湿度 40% 45% 50% 60% 70%

m1/g 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8

m2/g 6.4 6.6 6.9 7.5 7.8

表2

物质 密度/kg m﹣3 沸点/℃ 比热容/J (kg ℃)﹣1

水 1.0×103 100 4.2×103

酒精 0.8×103 约78 2.4×103

食用油 0.9×103 约250 约1.9×103

分析表1中的数据,当空气湿度为60%时,1小时内,蒸发了的水的质量为 4.3 g。

由实验数据可得出结论:当水温、水的表面积和水面上方空气流动情况等条件均相同时,空气湿度越 小 ,水蒸发得越快。

(4)请你参考表2中的数据信息(在标准大气压下),结合所学知识和生活经验,提出一个新猜想,并简单陈述事实依据。

猜想:液体蒸发快慢还可能与液体的 种类 有关,事实依据: 在相同的条件下,酒精蒸发得比水和食用油快 。

【分析】(1)根据酒精灯火焰的温度和水的沸点温度,可做出判断;

(2)不同材料的导热性不同,金属的导热性一般较好;

(3)根据表中数据,取两次的质量可得到蒸发了的水的质量;根据表中数据,可归纳得出结论;

(4)结合生活经验可知,液体蒸发快慢还可能与液体的种类有关。

【解答】解:(1)由题意知,酒精灯外焰温度高于500℃,酒精沸点约为78℃,因此,实验时,玻璃片上的酒精在蒸发的同时,还可能发生沸腾现象,影响对实验的观测。

(2)根据实验要求,为了让酒精温度快速达到相对应的水温,应选择铝薄片进行实验,因为铝的导热性好。

(3)分析表1中的数据,当空气湿度为60%时,1小时内,蒸发了的水的质量为11.8g﹣7.5g=4.3g。

由实验数据可得出结论:当水温、水的表面积和水面上方空气流动情况等条件均相同时,空气湿度越小,水蒸发得越快。

(4)由于不同液体的沸点不同,比热容也不同,在相同条件下,它们吸热时温度变化快慢不同,蒸发的快慢也不同,因此,我们结合生活经验可以猜想:液体蒸发快慢还可能与液体的种类有关;比如:在相同的条件下,酒精蒸发得比水和食用油快。

故答案为:(1)沸腾;(2)铝;铝的导热性好;(3)4.3;小;(4)种类;在相同的条件下,酒精蒸发得比水和食用油快。

【点评】本题通过生活中的现象和实验,考查了对影响蒸发快慢因素的深入探究,用到了控制变量法,同时考查了对实验现象和实验数据的分析能力。

30.(2025 湘潭)用如图1所示实验装置,探究室温下冰熔化时温度的变化规律。

(1)将冰打碎后放入烧杯,温度计插入碎冰中。图2中温度计示数为 ﹣3 ℃。

(2)由实验数据绘制成图3所示图像,可知,AB段该物质是 固 态,BC段 需要 (选填“需要”或“不需”)吸热;由实验可知,冰属于 晶体 (选填“晶体”或“非晶体”)。

(3)研究表明晶体的熔点与压强有关,压强越大,晶体的熔点越低,如图4,在温度较低的环境中,将拴有重物的细金属丝挂在冰块上,金属丝下方与冰接触处的压强 增大 (选填“增大”或“减小”),从而使冰的熔点 降低 (选填“升高”或“降低”)了,金属丝下方的冰块熔化,熔化而成的水又很快凝固,金属丝穿冰块而过且不留缝隙。

【分析】(1)使用温度计测量液体温度时,先要弄清楚温度计的量程和分度值,正确读出示数;

(2)晶体有固定的熔点,非晶体没有一定的熔点;晶体熔化过程温度不变,但需要吸收热量;

(3)增大压强方法:在压力一定时,可以通过减小受力面积的方法来增大压强;在受力面积一定时,可以通过增大压力来增大压强;

增大压强可以降低固体的熔点。

【解答】解:(1)由图2可知,温度计的最小刻度值是1℃,且液柱在零刻度线下方,因此该温度计的示数是﹣3℃;

(2)由图3可知,冰在熔化过程中温度保持0℃不变,符合晶体的熔化特点,所以冰是晶体;晶体熔化需要不断吸收热量,在AB段物质处于固体状态,在BC段物质的温度保持0℃不变,此时吸热,物质正在熔化;

(3)使用细金属丝,在压力一定时,可以通过减小受力面积的方法来增大压强;悬挂重物是在受力面积一定时,可以通过增大压力来增大压强;

因此使用细金属丝和悬挂重物的目的都是增大(钢丝对冰块的)压强,增大压强可以降低冰的熔点。

故答案为:(1)﹣3;(2)固;需要;晶体;(3)增大;降低。

【点评】本题主要考查了探究固体熔化时温度的变化规律、增大压强方法等内容。

五.解答题(共2小题)

31.(2025 贵阳)国家速滑馆内一场速滑赛结束,运动员穿戴的冰刀鞋使赛道冰面产生了凹凸不平的划痕,如图所示。为迎接下一场比赛,工作人员通过浇水并喷洒干冰对冰面破损处进行修复。请回答:

(1)为什么锋利的冰刀会对冰面产生划痕?

(2)用物态变化的知识说明浇水并喷洒干冰能快速修复冰面的原因。

【分析】(1)增大压强的方法:在受力面积一定时,增大压力;在压力一定时,减小受力面积;

(2)物质从固态不经过液态而直接转化为气态的过程叫做升华,升华过程中需要吸热;

物质由液态变为固态的过程叫做凝固,凝固过程中需要放热。

【解答】答:(1)冰刀与冰面的接触面积很小,压力一定时,对冰面产生的压强很大,很容易在冰面留下划痕。

(2)干冰升华吸收大量热,将冰面破损处水的温度迅速降至水的凝固点以下,水能快速凝固。

【点评】本题考查增大压强的方法和升华吸热、凝固放热的应用,是一道基础题。

32.(2025 黔东南州)北京时间2022年6月5日10时44分07秒,搭载神舟十四号载人飞船的长征二号F遥十四运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射,约577秒后,神舟十四号载人飞船与火箭成功分离,进入预定轨道,飞行乘组状态良好,发射取得圆满成功。这次飞船又“进化”了!轨道舱壳体结构使用质量轻、超塑性、超韧性和超强耐腐蚀铝合金材料;还给飞船穿了套“温控外衣”——低吸收、低发射型热控涂层,别看它薄,它可以保护飞船减少温度变化的影响,再大的温差也不怕,并且十分耐高温,它主要是应用在飞船的轨道舱和推进舱上。返回舱上的隔热层主要依赖蜂窝增强低密度烧蚀材料,其外面还有一层防烧蚀涂层,能抵御返回舱闯入大气层时产生的高温。如图所示,火箭点火升空时,降温系统向发射塔喷洒大量的水,顿时周围“白气”滚滚。

请根据以上信息,提出两个与物理知识相关的问题,并做简要的回答(不得与示例重复)。

示例:为什么“温控外衣”十分耐高温?回答:因为它的熔点高。

问题1: 降温系统为什么要向发射塔喷洒大量的水 ;回答1: 水汽化时会吸收大量的热,从而对发射塔起到保护作用 。

问题2: 向发射塔喷洒大量的水时,周围为什么有“白气”生成 ;回答2: 火箭点火升空时,降温系统向发射塔喷洒大量的水,水吸收热量汽化成水蒸气,水蒸气遇冷液化成小水珠,顿时周围“白气”滚滚 。

【分析】(1)结合题目中的表述,可从水汽化吸热的角度来分析降温系统向发射塔喷洒大量的水以保护发射塔不被损坏的原因;

(2)火箭点火发射时,水池中的水吸收热量汽化成水蒸气,水蒸气遇冷液化成小水珠,就是水池周围冒出大量的“白气”。

【解答】解:(1)问题1:降温系统为什么要向发射塔喷洒大量的水?

回答1:水汽化时会吸收大量的热,从而对发射塔起到保护作用。

(2)问题2:向发射塔喷洒大量的水,周围为什么有“白气”生成?;

回答2:火箭点火发射时,水池中的水吸收热量汽化成水蒸气,水蒸气遇冷液化成小水珠,就是水池周围冒出大量的“白气。

故答案为:(1)降温系统为什么要向发射塔喷洒大量的水;水汽化时会吸收大量的热,从而对发射塔起到保护作用;

(2)向发射塔喷洒大量的水时,周围为什么有“白气”生成;火箭点火升空时,降温系统向发射塔喷洒大量的水,水吸收热量汽化成水蒸气,水蒸气遇冷液化成小水珠,顿时周围“白气”滚滚。

【点评】本题是一道开放性题目,主要考查从材料中获取物理知识的能力。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

物态变化

一.选择题(共16小题)

1.(2025 临沂)2023年冬,凭借冰雪资源火爆出圈的哈尔滨吸引了众多的南方“小土豆”前来游玩,千姿百态的雾凇成为“小土豆”们必看的绝世美景。下列自然现象,与雾凇形成时的物态变化相同的是( )

A.叶尖露珠 B.山间薄雾

C.枝头白霜 D.房檐冰挂

2.(2025 无锡)如图所示,密封的锤形玻璃泡内装有少量碘颗粒,碘的熔点约为114℃。打开电吹风热风挡对玻璃泡加热,温度约为60℃,一段时间后,观察到玻璃泡内弥漫着紫红色的碘蒸气,停止加热,冷却后玻璃泡内又出现碘颗粒。关于这个过程,下列说法中正确的是( )

A.加热时,碘颗粒熔化 B.冷却时,碘蒸气凝固

C.加热时,碘颗粒升华 D.冷却时,碘蒸气液化

3.(2025 北京)图甲为我国古代的“节能灯”——“省油灯”,图乙为其部分剖面示意图。向灯盏夹层内注水,有助于减慢油的蒸发,达到省油的目的。关于“省油灯”减慢油蒸发的方法,下列说法正确的是( )

A.降低油的温度

B.减小油的表面积

C.减慢油表面上方的空气流动

D.减少油的体积

4.(2025 大庆)大量中华诗词蕴含物理知识,下列说法正确的是( )

A.“沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风。”“雨”的形成是汽化现象

B.“窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。”“雪”的形成是液化现象

C.“可怜九月初三夜,露似真珠月似弓。”“露”的形成是升华现象

D.“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。”“霜”的形成是凝华现象

5.(2025 牡丹江)据《天工开物》记载,“晒纸”是造纸工艺的流程之一,其做法是将湿纸放在阳光下晒干,如图所示。“晒纸”时发生的物态变化是( )

A.凝固 B.汽化 C.升华 D.液化

6.(2025 安徽)铸造“万钧钟”和“鼎”的方法,先用泥土制作“模骨”,“干燥之后以牛油、黄蜡附其上数寸”,在油蜡上刻上各种图案(如图),然后在油蜡的外面用泥土制成外壳;干燥之后,“外施火力炙化其中油蜡”,油蜡流出形成空腔,在空腔中倒入铜液,待铜液冷却后,“钟鼎成矣”。下列说法正确的是( )

A.“炙化其中油蜡”是升华过程

B.“炙化其中油蜡”是液化过程

C.铜液冷却成钟鼎是凝固过程

D.铜液冷却成钟鼎是凝华过程

7.(2025 乐山)有一种手抛灭火弹,弹内装有干冰(固态二氧化碳)。将灭火弹投入火场后,干冰吸热迅速变为气态二氧化碳,达到灭火效果。上述过程中干冰发生的物态变化是( )

A.升华 B.液化 C.凝华 D.汽化

8.(2025 常州)盆栽养护应遵循“土壤含水不浇水,土壤干时要浇水”的原则。春季,小明自制“土壤含水显示仪”,探测花盆内土壤是否含液态水。如图所示,中午将试管倒插入土壤深处,傍晚发现试管内上端出现水珠,说明土壤含液态水。从土壤含液态水到试管内出现水珠,发生的物态变化是( )

A.先汽化后液化 B.先液化后汽化

C.先升华后液化 D.先升华后凝华

9.(2025 陕西)中国古代青铜器铸造技术十分发达,其中制作模具时常用到“失蜡法”,具体做法是,用固态蜂蜡雕刻成铸件模型,再将耐火泥料敷在其表面,加热后蜂蜡变成液体流失,模具便做好了。该过程中蜂蜡发生的物态变化是( )

A.液化 B.升华 C.熔化 D.凝固

10.(2025 沈阳)小组同学做对比实验,如图所示,在甲、乙两个相同杯子中分别放入适量的冰块和干冰块。放置一段时间后,发现杯内物块均变小。甲杯内有液体出现,外壁有小水珠生成;乙杯内仍然是干燥的,外壁有一层薄霜生成。下面分析正确的是( )

A.冰块变小是凝固现象,干冰变小是升华现象

B.冰块变小需要吸热,干冰变小需要吸热

C.小水珠生成是汽化现象,薄霜生成是凝华现象

D.小水珠生成需要放热,薄霜生成需要吸热

11.(2025 镇江)能用纸锅烧开水吗?小华带着疑问进行了如图的实验探究。她惊奇地发现:水真的能烧开!对实验分析正确的是( )

A.水烧开时水中的气泡是液化形成的

B.水面上方的“白气”是汽化形成的

C.水烧开时纸锅底部温度低于水的温度

D.水的沸点低于纸的着火点故纸没烧着

12.(2025 北京)将某种金属制成的勺放入15℃的水中,金属勺没有熔化;将该金属勺放入45℃的水中,发现金属勺逐渐熔化。该金属的熔点可能是( )

A.10℃ B.30℃ C.50℃ D.60℃

13.(2025 资阳)中华文明源远流长。我国民间不少谚语、成语均蕴含了丰富的热学知识。有关热现象,下列说法中错误的是( )

A.“下雪不冷化雪冷”是因为积雪融化时会吸收周围环境的大量热量,导致温度降低

B.“真金不怕火炼”是因为金的熔点比较高,一般炉火温度达不到金的熔点,不能使金熔化

C.“扬汤止沸”,通过将开水舀出来又倒回去的方式,提高了水的沸点,达到了“止沸”的目的

D.“釜底抽薪”,说明水在沸腾之后,要继续吸热才能保持沸腾状态,“抽薪”以后停止了加热,便能制止水的沸腾

14.(2025 黄石)小飞吃雪糕时发现冰箱里雪糕的外包装上有许多白色的“粉”,去掉外包装后雪糕周围冒出了“烟”;将雪糕放进空茶杯里,过了一会儿茶杯外壁出“汗”了,杯子里雪糕“化”了。关于上述现象,下列说法正确的是( )

A.“粉”是凝固现象 B.“烟”是汽化现象

C.“汗”是液化现象 D.“化”是升华现象

15.(2025 泰安)2022年北京冬奥会开幕式,以“一朵雪花”为轴线,呈现出诗人李白诗句中描述的“燕山雪花大如席”的浪漫、夸张场景。北方冬季常见的雪花的形成与下列自然现象的形成属于相同物态变化的是( )

A.露生成 B.雾产生 C.霜形成 D.冰消融

16.(2025 福建)国家速滑馆在冬奥会历史上首次采用“二氧化碳跨临界直冷制冰”技术。技术原理简化如图,下列说法正确的是( )

A.CO2经过压缩机时温度降低

B.CO2经过冷凝器时发生凝华

C.CO2经过膨胀阀时发生升华

D.CO2经过蒸发器时吸收热量

二.填空题(共4小题)

17.(2025 东营)下列热现象:①雪糕周围的“白气”;②草叶上的露珠;③树枝上的雾凇;④燃烧蜡烛流的“泪”;⑤瓦房房顶的霜;⑥冶炼用的“铁水”。形成过程属于液化的有 ;属于吸热过程的有 。(两空均选填序号)

18.(2025 达州)如图所示是热管的工作原理图,当热管的热端受热时,吸液芯里的液体吸收热量变成蒸气,这一过程叫 (填物态变化的名称),蒸气在管子里跑到冷端 (选填“吸收”或“放出”)热量变成液态,液体通过吸液芯又回到热端。这一过程循环进行,不断地将热量从热端带到冷端。若50g的该液体吸收2400J的热量后,温度升高了40℃,则该液体的比热容为 J/(kg ℃)。

19.(2025 河南)在干旱缺水的地区,可用塑料布收集露水,如图所示。露形成时发生的物态变化是 ,该物态变化过程要 热量,所以露的形成多在夜间。

20.(2025 浙江)2022年3月,我国最大推力的氢氧发动机在北京完成首次试车。氢氧发动机为火箭腾飞提供“硬核”动力,结构简图如图。

(1)为便于运输和储存,通常采用降温和压缩体积的方式将氢气和氧气 (填物态变化名称)后分别储存于火箭的液氢贮箱和液氧贮箱。

(2)燃料燃烧产生的高温高压气体,使发动机对火箭持续做功,直至上升到特定轨道,该过程中能量的转化是 。

三.简答题(共2小题)

21.(2025 包头)我国的青藏铁路是世界上海拔最高的铁路。在冻土区的铁路两侧安装有许多热棒,如图甲所示。热棒是封闭的中空长棒,上端装有散热片,下端插在冻土中,里面填充低沸点的液态氨作为“制冷剂”,如图乙所示。液态氨通过与气态氨的相互变化过程,带走冻土层热量,使冻土层保持低温不会融化,保护路基。请根据以上信息回答下列问题:

(1)热棒中填充液态氨的原因;

(2)简述氨在热棒中是如何循环工作制冷的。

22.(2025 自贡)小恒打开冰箱冷冻室拿排骨出来准备做菜,发现排骨上有一些“小冰粒”。把排骨拿出冰箱一会儿后,那些“小冰粒”又变成了“小水珠”。请解释一下这些“小冰粒”和“小水珠”的形成原因。

四.实验探究题(共8小题)

23.(2025 通辽)小明在烧水和煮豆浆时发现豆浆比水先沸腾。他猜想原因可能是:

A.豆浆的沸点比水低;

B.豆浆的比热容比水小。

于是通过图甲所示的两套相同实验装置进行探究。

(1)烧杯中装有初温和 均相等的豆浆和水。

(2)小明根据实验数据绘制了豆浆和水的温度随时间变化图象a、b、如图乙所示,通过比较a、b可知,猜想 是错误的,由图象可求c豆浆= J/(kg ℃)[水的比热容是4.2×103J/(kg ℃)]。

(3)实验中小明还发现豆浆在82℃时就产生了大量气泡。但通过分析图象,判断出82℃时豆浆并未沸腾,他判断的依据是 。

24.(2025 淮安)在“观察水的沸腾”实验中:

(1)图甲中温度计的使用存在的错误是 。除温度计外,还需要的测量工具是 。

(2)图乙中的图 表示水沸腾前的情况。

(3)图丙是根据实验记录的数据画出的温度随时间变化的图象,分析图象可知:水沸腾时温度的特点是 。

(4)在加热过程中,为了缩短加热时间,将烧杯中的水倒掉一部分后继续加热,直至水沸腾。图丁中加热过程中水的温度随时间变化的图象可能正确的是 。

25.(2025 南通)学校文艺演出时,为渲染气氛,老师将一些干冰放入水中,舞台上瞬间弥漫了大量“白雾”,同学们对此很好奇。

(1)“白雾”是什么?大家讨论后认为“白雾”是小水滴和二氧化碳,不是水蒸气和二氧化碳,依据是 。

(2)“白雾”中的小水滴是怎么形成的?同学们提出了两种猜想。

猜想1:空气中的水蒸气液化形成的;

猜想2:杯中的水先汽化后液化形成的。

①为验证猜想1,小明取3小块相同的干冰片,一片轻放在水面上,另外两片分别放在漂浮的塑料片和硬纸片上,现象如图甲,说明猜想1是 的。

②为验证猜想2,小华先用温度计测出放入干冰前杯中水的温度t1,如图乙所示,t1为 ℃,用电子秤测出杯子和水的总质量m1;再测出 杯子和水的总质量m2及水的温度t2,发现m2<m1、t2<t1。小华据此判断小水滴来自杯中的水,但不赞同猜想2,因为干冰升华时,不可能导致大量的水汽化。小华的判断得到大家的认可,理由是 。

(3)小水滴是怎样形成的?小芳查阅资料了解到干冰在水中升华释放气体时,会产生剧烈振荡,把干冰附近的水击碎成微小水滴,形成“雾化”的效果。

①为验证这一观点,小芳在三个相同的杯内分别放入温度、体积相同的水或食用油,取三份等量的干冰,两份直接放入水和油中,另一份用纱布包裹起来放入水中,现象如图丙。比较 两图,证明这一观点是正确的。

②列举一个日常生活中支持这一观点的现象或设备: 。

26.(2025 兰州)小涵和小怡一起用如图甲所示的装置“探究水在沸腾前后温度变化的特点”。

(1)观察可以发现,图甲中实验仪器的组装存在一处明显的错误,该错误是 。纠正错误后,用酒精灯给水加热,观察水温和水中气泡的变化情况,特水温升至60℃左右时,开始记录,每隔1min记录一次水的温度和实验现象,然后根据实验数据绘制出温度随时间变化的关系图象。

(2)小涵发现自己每次记录的温度值都要比同一次小怡记录的数值高,分析后发现是自己读取温度计示数时,视线不规范造成的,根据上面的情况可知,小涵读数时是按图乙中 (选填“A”、“B”或“C”)所示的情景读取的。

(3)小涵在老师的指导下,重新设计了实验,将热源换成电火锅,并进一步探究水沸腾的条件:

①在电火锅内倒入大半锅水,将装有适量水的玻璃杯放入电火锅中的支架上,让玻璃杯中的水面低于锅内水面。

②打开电火锅,对电火锅内的水加热,待锅中的水沸腾一段时间后,用温度计测量可以发现锅内和玻璃杯中的水温 (选填“相同”或“不相同”)。小涵观察还发现,当锅内水沸腾后,玻璃杯中的水 (选填“也沸腾”或“不沸腾”),由此得出水沸腾必须满足的条件: 并且 。

(4)小怡在老师的指导下用相同热源对初温和质量都相等的不同液体A、B同时加热,“探究物体吸收热量的多少跟哪些因素有关”,根据实验数据绘制出温度随时间变化的关系图象如图丙所示。

①由图丙可知, (选填“A”或“B”)液体的吸热能力更强。

②本实验中,小怡是用 (选填“升高温度的多少”或“加热时间的长短”)来表示液体吸收热量的多少。

27.(2025 鄂州)如图所示,该玩具叫做爱心温度计。由上下两个玻璃瓶和中间一段弯曲的心形细玻璃管组成,事先在下面瓶子里装有乙醚液体(沸点约为34℃)。把热的手捂在下面瓶底装有液体的部位,一会儿后,乙醚沸腾起来,导致下方玻璃瓶上部气压增大,使液体顺着瓶子里的细玻璃管向上涌。松开手后,液体又会流回底部。

(1)手握瓶底时,手掌的热通过 (选填“做功”或“热传递”)的方法,改变了乙醚的内能;

(2)松开手后,玻璃瓶上方乙醚蒸气经 (填物态变化名称)又流回底部。

28.(2025 沈阳)在课堂上同学们用小纸锅烧水,如图甲所示。为什么水能烧开而纸锅不会燃烧呢?带着这个问题,同学们开始探究水沸腾时温度变化的特点。

(1)如图乙,在安装实验器材时,老师提醒大家固定夹A和B的高度都要适当,固定夹A高度适当的标准是保证能够用酒精灯外焰加热,那么固定夹B高度“适当”的标准是 。

(2)用酒精灯给水加热至沸腾,需要计时,记录温度并观察现象。实验中判断水沸腾的依据是烧杯中出现图丙中的 (填“a”或“b”)所示现象。

(3)将收集的数据绘制成如图丁所示的“温度﹣时间”关系图象,发现水在沸腾过程中,温度变化的特点是 。

(4)交流评估环节中,同学们提出了各自的观点,其中正确的有 (填字母)。

a.纸板上的小孔加快了水的散热,因此小孔是多余的

b.用初温较高的水做实验,可以缩短沸腾前的加热时间,节约能源

c.纸锅烧水实验中,纸锅不会燃烧是因为纸的着火点高于水的沸点,且水沸腾时要不断吸热

29.(2025 陕西)如图﹣1,是一个探究酒精蒸发快慢与什么因素有关的实验方案示意图,具体实验步骤略。

(1)小华对图﹣1(b)的实验设计提出质疑:酒精灯外焰温度高于500℃,酒精沸点约为78℃,实验时,玻璃片上的酒精在蒸发的同时,还可能发生 现象,影响对实验的观测。

(2)小华做出如图﹣2的改进,用热水改变酒精的温度。在保温杯内加满70℃的热水,用薄片盖在保温杯上且与水面充分接触,将0.1mL酒精滴在薄片上,记录酒精完全蒸发所用的时间。保持其他条件相同,换用70℃以下不同温度的热水多次实验。为了让酒精温度快速达到相对应的水温,他可选择 (选填“塑料”或“铝”)薄片进行实验,理由是 。

(3)小华根据“在气候湿润的地方,或阴雨天气的时候,空气湿度大,湿衣服不容易晾干”的生活经验,提出猜想:液体蒸发快慢还可能与空气湿度有关。他设计并进行了如下实验。

①在密闭的房间内,用智能加湿器调节房间内的空气湿度到一定数值。

②用10g水将1张全棉柔巾全部浸湿,然后完全展开,用细绳和吸管将其悬挂在电子秤下端,如图﹣3所示,记录此时电子秤示数m1;1小时后,再次记录电子秤示数m2。

③改变房间内的空气湿度,换用规格相同的全棉柔巾,重复以上步骤,多次实验并记录数据,如表1所示。(实验过程中,房间内温度及空气流动变化忽略不计。)

表1

空气湿度 40% 45% 50% 60% 70%

m1/g 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8

m2/g 6.4 6.6 6.9 7.5 7.8

表2

物质 密度/kg m﹣3 沸点/℃ 比热容/J (kg ℃)﹣1

水 1.0×103 100 4.2×103

酒精 0.8×103 约78 2.4×103

食用油 0.9×103 约250 约1.9×103

分析表1中的数据,当空气湿度为60%时,1小时内,蒸发了的水的质量为 g。

由实验数据可得出结论:当水温、水的表面积和水面上方空气流动情况等条件均相同时,空气湿度越 ,水蒸发得越快。

(4)请你参考表2中的数据信息(在标准大气压下),结合所学知识和生活经验,提出一个新猜想,并简单陈述事实依据。

猜想:液体蒸发快慢还可能与液体的 有关,事实依据: 。

30.(2025 湘潭)用如图1所示实验装置,探究室温下冰熔化时温度的变化规律。

(1)将冰打碎后放入烧杯,温度计插入碎冰中。图2中温度计示数为 ℃。

(2)由实验数据绘制成图3所示图像,可知,AB段该物质是 态,BC段 (选填“需要”或“不需”)吸热;由实验可知,冰属于 (选填“晶体”或“非晶体”)。

(3)研究表明晶体的熔点与压强有关,压强越大,晶体的熔点越低,如图4,在温度较低的环境中,将拴有重物的细金属丝挂在冰块上,金属丝下方与冰接触处的压强 (选填“增大”或“减小”),从而使冰的熔点 (选填“升高”或“降低”)了,金属丝下方的冰块熔化,熔化而成的水又很快凝固,金属丝穿冰块而过且不留缝隙。

五.解答题(共2小题)

31.(2025 贵阳)国家速滑馆内一场速滑赛结束,运动员穿戴的冰刀鞋使赛道冰面产生了凹凸不平的划痕,如图所示。为迎接下一场比赛,工作人员通过浇水并喷洒干冰对冰面破损处进行修复。请回答:

(1)为什么锋利的冰刀会对冰面产生划痕?

(2)用物态变化的知识说明浇水并喷洒干冰能快速修复冰面的原因。

32.(2025 黔东南州)北京时间2022年6月5日10时44分07秒,搭载神舟十四号载人飞船的长征二号F遥十四运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射,约577秒后,神舟十四号载人飞船与火箭成功分离,进入预定轨道,飞行乘组状态良好,发射取得圆满成功。这次飞船又“进化”了!轨道舱壳体结构使用质量轻、超塑性、超韧性和超强耐腐蚀铝合金材料;还给飞船穿了套“温控外衣”——低吸收、低发射型热控涂层,别看它薄,它可以保护飞船减少温度变化的影响,再大的温差也不怕,并且十分耐高温,它主要是应用在飞船的轨道舱和推进舱上。返回舱上的隔热层主要依赖蜂窝增强低密度烧蚀材料,其外面还有一层防烧蚀涂层,能抵御返回舱闯入大气层时产生的高温。如图所示,火箭点火升空时,降温系统向发射塔喷洒大量的水,顿时周围“白气”滚滚。

请根据以上信息,提出两个与物理知识相关的问题,并做简要的回答(不得与示例重复)。

示例:为什么“温控外衣”十分耐高温?回答:因为它的熔点高。

问题1: ;回答1: 。

问题2: ;回答2: 。

物态变化

参考答案与试题解析

一.选择题(共16小题)

1.(2025 临沂)2023年冬,凭借冰雪资源火爆出圈的哈尔滨吸引了众多的南方“小土豆”前来游玩,千姿百态的雾凇成为“小土豆”们必看的绝世美景。下列自然现象,与雾凇形成时的物态变化相同的是( )

A.叶尖露珠 B.山间薄雾

C.枝头白霜 D.房檐冰挂

【分析】凝华指物质由气态直接转变成固态,凝华要放热。

【解答】解:雾凇的形成是凝华现象:

AB、露和雾的形成是液化现象,故AB错误;

C、霜的形成是凝华现象,故C正确;

D、冰挂是水凝固形成的,故D错误。

故选:C。

【点评】本题考查了凝华现象,属于基础题。

2.(2025 无锡)如图所示,密封的锤形玻璃泡内装有少量碘颗粒,碘的熔点约为114℃。打开电吹风热风挡对玻璃泡加热,温度约为60℃,一段时间后,观察到玻璃泡内弥漫着紫红色的碘蒸气,停止加热,冷却后玻璃泡内又出现碘颗粒。关于这个过程,下列说法中正确的是( )

A.加热时,碘颗粒熔化 B.冷却时,碘蒸气凝固

C.加热时,碘颗粒升华 D.冷却时,碘蒸气液化

【分析】升华指物质由固态直接转化成气态,升华要吸热;凝华指物质由气态直接转化成固态,凝华要放热。

【解答】解:AC、加热时,热风温度约为60℃,这个温度低于碘的熔点,故碘不会发生熔化,而碘由固态直接转变成气态,此过程是升华现象,故A错误,C正确;

BD、冷却时,碘蒸气凝华成固态,故BD错误

故选:C。

【点评】本题考查了升华和凝华现象,属于基础题。

3.(2025 北京)图甲为我国古代的“节能灯”——“省油灯”,图乙为其部分剖面示意图。向灯盏夹层内注水,有助于减慢油的蒸发,达到省油的目的。关于“省油灯”减慢油蒸发的方法,下列说法正确的是( )

A.降低油的温度

B.减小油的表面积

C.减慢油表面上方的空气流动

D.减少油的体积

【分析】影响蒸发的因素有温度、液体表面积、液体表面上方的空气流动。

【解答】解:油在燃烧的过程中,温度升高,会不断地蒸发,在灯盏上方容器中盛油,在夹层中注水以降低油的温度,减少了油的蒸发,达到省油的效果。

故选:A。

【点评】本题考查了影响蒸发快慢的因素,属于基础题。

4.(2025 大庆)大量中华诗词蕴含物理知识,下列说法正确的是( )

A.“沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风。”“雨”的形成是汽化现象

B.“窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。”“雪”的形成是液化现象

C.“可怜九月初三夜,露似真珠月似弓。”“露”的形成是升华现象

D.“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。”“霜”的形成是凝华现象

【分析】(1)液化指物质由气态转变成液态,液化要放热;

(2)凝华指物质由气态直接转变成固态,凝华要放热。

【解答】解:A、雨的形成是液化现象,故A错误;

B、“雪”的形成是凝华现象,故B错误;

C、“露”的形成是液化现象,故C错误;

D、“霜”的形成是凝华现象,故D正确。

故选:D。

【点评】本题考查了液化和凝华现象,属于基础题。

5.(2025 牡丹江)据《天工开物》记载,“晒纸”是造纸工艺的流程之一,其做法是将湿纸放在阳光下晒干,如图所示。“晒纸”时发生的物态变化是( )

A.凝固 B.汽化 C.升华 D.液化

【分析】物质从液态变成气态的过程叫汽化。

【解答】解:将湿纸放在阳光晒干,蒸发掉湿纸中的水分,属于汽化现象,故B正确,ACD错误。

故选:B。

【点评】本题考查的是汽化现象,属于基础性题目。

6.(2025 安徽)铸造“万钧钟”和“鼎”的方法,先用泥土制作“模骨”,“干燥之后以牛油、黄蜡附其上数寸”,在油蜡上刻上各种图案(如图),然后在油蜡的外面用泥土制成外壳;干燥之后,“外施火力炙化其中油蜡”,油蜡流出形成空腔,在空腔中倒入铜液,待铜液冷却后,“钟鼎成矣”。下列说法正确的是( )

A.“炙化其中油蜡”是升华过程

B.“炙化其中油蜡”是液化过程

C.铜液冷却成钟鼎是凝固过程

D.铜液冷却成钟鼎是凝华过程

【分析】物质由固态变为液态的过程叫做熔化;物质由液态变为固态的过程叫做凝固;物质由气态变为液态的过程叫做液化;物质由固态直接变为气态的过程叫做升华。据此分析判断。

【解答】解:AB、“炙化其中油蜡”是由固态变为液态,是熔化过程,故AB错误;

CD、铜液冷却成钟鼎,是由液态变为固态,是凝固过程,故C正确、D错误。

故选:C。

【点评】本题考查了熔化、凝固现象,属于基础题目。

7.(2025 乐山)有一种手抛灭火弹,弹内装有干冰(固态二氧化碳)。将灭火弹投入火场后,干冰吸热迅速变为气态二氧化碳,达到灭火效果。上述过程中干冰发生的物态变化是( )

A.升华 B.液化 C.凝华 D.汽化

【分析】(1)在一定条件下,物体的三种状态﹣﹣固态、液态、气态之间会发生相互转化,这就是物态变化;

(2)物质由气态直接变为固态叫凝华,物质由固态直接变为气态叫升华;由气态变为液态叫液化,由液态变为气态叫汽化;由固态变为液态叫熔化,由液态变为固态叫凝固;

(3)吸收热量的物态变化过程有:熔化、汽化和升华;放出热量的物体变化过程有:凝固、液化和凝华。

【解答】解:干冰吸热由固态变为气态二氧化碳,故此过程中干冰发生的物态变化是升华。

故选:A。

【点评】分析生活中的热现象属于哪种物态变化,关键要看清物态变化前后,物质各处于什么状态;另外对六种物态变化的吸热和放热情况也要有清晰的认识。

8.(2025 常州)盆栽养护应遵循“土壤含水不浇水,土壤干时要浇水”的原则。春季,小明自制“土壤含水显示仪”,探测花盆内土壤是否含液态水。如图所示,中午将试管倒插入土壤深处,傍晚发现试管内上端出现水珠,说明土壤含液态水。从土壤含液态水到试管内出现水珠,发生的物态变化是( )

A.先汽化后液化 B.先液化后汽化

C.先升华后液化 D.先升华后凝华

【分析】试管内本没有水,上端出现水珠说明土壤水先汽化,再在试管底端液化的结果。

【解答】解:试管上端出现水珠,是因为土壤中的水先通过汽化变成水蒸气,水蒸气上升,到达试管内上端后遇冷液化出现的结果。故发生的物态变化为“先汽化后液化”。

故选:A。

【点评】本题考查了基本的汽化液化现象,属于基础题。

9.(2025 陕西)中国古代青铜器铸造技术十分发达,其中制作模具时常用到“失蜡法”,具体做法是,用固态蜂蜡雕刻成铸件模型,再将耐火泥料敷在其表面,加热后蜂蜡变成液体流失,模具便做好了。该过程中蜂蜡发生的物态变化是( )

A.液化 B.升华 C.熔化 D.凝固

【分析】物质由固态变为液态叫熔化。

【解答】解:加热烘烤后,蜡模由固态变为液态,熔化后全部流失,使整个铸件模型变成空壳;故C正确;

故选:C。

【点评】本题考查了熔化现象,是基础题。

10.(2025 沈阳)小组同学做对比实验,如图所示,在甲、乙两个相同杯子中分别放入适量的冰块和干冰块。放置一段时间后,发现杯内物块均变小。甲杯内有液体出现,外壁有小水珠生成;乙杯内仍然是干燥的,外壁有一层薄霜生成。下面分析正确的是( )

A.冰块变小是凝固现象,干冰变小是升华现象

B.冰块变小需要吸热,干冰变小需要吸热

C.小水珠生成是汽化现象,薄霜生成是凝华现象

D.小水珠生成需要放热,薄霜生成需要吸热

【分析】(1)固态变为液态是熔化,需要吸热;

(2)固态直接变为气态是升华,需要吸热;

(3)气态变为液态是液化,需要放热;

(4)气态直接变为固态是凝华,需要放热。

【解答】解:A、B冰块变小是熔化,需要吸热;干冰变小是升华,需要吸热,故B正确,A错误;

C、D小水珠生成是液化现象,需要放热,薄霜形成是凝华,需要放热,故C、D错误;

故选:B。

【点评】本题考查生活中常见的物态变化,属于基础题。

11.(2025 镇江)能用纸锅烧开水吗?小华带着疑问进行了如图的实验探究。她惊奇地发现:水真的能烧开!对实验分析正确的是( )

A.水烧开时水中的气泡是液化形成的

B.水面上方的“白气”是汽化形成的

C.水烧开时纸锅底部温度低于水的温度

D.水的沸点低于纸的着火点故纸没烧着

【分析】(1)汽化:液态变为气态的过程;

(2)“白气”是液态的小水珠;

(3)热传递的条件是两个物体(或一个物体的两部分)间存在温度差;热从高温物体传到低温物体(或从物体的高温部分传到低温部分);

(4)水在一个标准大气压下沸点是100℃,而纸的燃点大约是183℃,水沸腾后温度不再变化。

【解答】解:A、水烧开时水中的气泡是水变为水蒸气形成的,是汽化现象,故A错;

B、水面上方的“白气”是水烧开时产生的大量热的水蒸气遇到外界较冷的空气液化形成的,故B错;

C、水沸腾过程中仍需要从纸锅底部吸收热量,因热从高温物体传到低温物体(或从物体的高温部分传到低温部分)所以水烧开时纸锅底部温度高于水的温度,故C错;

D、一标准大气压下,水的沸点是100℃,沸腾过程中吸收热量,温度不变,并且水的沸点低于纸的着火点,所以纸锅没有燃烧,故D正确。

故选:D。

【点评】此题涉及物态变化、水沸腾时吸热但温度不变,较基础。

12.(2025 北京)将某种金属制成的勺放入15℃的水中,金属勺没有熔化;将该金属勺放入45℃的水中,发现金属勺逐渐熔化。该金属的熔点可能是( )

A.10℃ B.30℃ C.50℃ D.60℃

【分析】晶体熔化的条件:达到熔点,继续吸收热量。

【解答】解:将某种金属制成的勺放入15℃的水中,金属勺没有熔化,说明金属勺的熔点大于15℃;将该金属勺放入45℃的水中,发现金属勺逐渐熔化,说明金属勺的熔点小于45℃;所以,金属勺的熔点在15℃到45℃之间。

故选:B。

【点评】本题考查了熔点的理解和掌握,属于基础性题目。

13.(2025 资阳)中华文明源远流长。我国民间不少谚语、成语均蕴含了丰富的热学知识。有关热现象,下列说法中错误的是( )

A.“下雪不冷化雪冷”是因为积雪融化时会吸收周围环境的大量热量,导致温度降低

B.“真金不怕火炼”是因为金的熔点比较高,一般炉火温度达不到金的熔点,不能使金熔化

C.“扬汤止沸”,通过将开水舀出来又倒回去的方式,提高了水的沸点,达到了“止沸”的目的

D.“釜底抽薪”,说明水在沸腾之后,要继续吸热才能保持沸腾状态,“抽薪”以后停止了加热,便能制止水的沸腾

【分析】(1)熔化指物质由固态转变成液态,熔化要吸热;

(2)晶体熔化的条件:达到熔点,继续吸热;

(3)增大液体表面积可以加快液体的蒸发;

(4)液体沸腾的条件:达到沸点,继续加热。

【解答】解:A、“下雪不冷化雪冷”是因为积雪熔化时会吸收周围环境的大量热量,导致温度降低,故A不符合题意;

B、“真金不怕火炼”是因为金的熔点比较高,一般炉火温度达不到金的熔点,不能使金熔化,故B不符合题意;

C、“扬汤止沸”,通过将开水舀出来又倒回去的方式,增大了液体表面积,达到了“止沸”的目的,故C符合题意;

D、“釜底抽薪”,说明水在沸腾之后,要继续吸热才能保持沸腾状态,“抽薪”以后停止了加热,便能制止水的沸腾,故D不符合题意。

故选:C。

【点评】本题考查了熔化、蒸发、沸腾和晶体熔化的条件,属于基础题。

14.(2025 黄石)小飞吃雪糕时发现冰箱里雪糕的外包装上有许多白色的“粉”,去掉外包装后雪糕周围冒出了“烟”;将雪糕放进空茶杯里,过了一会儿茶杯外壁出“汗”了,杯子里雪糕“化”了。关于上述现象,下列说法正确的是( )

A.“粉”是凝固现象 B.“烟”是汽化现象

C.“汗”是液化现象 D.“化”是升华现象

【分析】(1)凝固指物质由液态转变成固态,凝固要放热;

(2)凝华指物质由气态直接转变成固态,凝华要放热;

(3)液化指物质由气态转变成液态,液化要放热;

(4)熔化指物质由固态转变成液态,熔化要吸热。

【解答】解:A.包装袋上有白色的“粉”,这是空气中的水蒸气遇冷凝华形成的小冰晶,是凝华现象,故A错误;

B.雪糕周围冒“烟”,这是空气中的水蒸气遇冷凝结成的小水滴,属于液化现象,故B错误;

C.茶杯外壁出“汗”,这是空气中的水蒸气遇冷凝结成的小水滴,属于液化现象,故C正确;

D.茶杯中的雪糕“化”了,是固态的雪糕变成液态的过程,是熔化现象,故D错误。

故选:C。

【点评】此题考查的是我们对于生活中物态变化的分析能力,物态变化是中考必考的一个知识点。

15.(2025 泰安)2022年北京冬奥会开幕式,以“一朵雪花”为轴线,呈现出诗人李白诗句中描述的“燕山雪花大如席”的浪漫、夸张场景。北方冬季常见的雪花的形成与下列自然现象的形成属于相同物态变化的是( )

A.露生成 B.雾产生 C.霜形成 D.冰消融

【分析】雪花的形成是水蒸气遇冷直接变成冰晶,属于凝华过程,分析各选项的物态变化即可得到正确选项。

【解答】解:雪花的形成属于凝华。

A、露是水蒸气液化形成的小液滴,属于液化,故A错误;

B、雾是水蒸气遇冷形成的小液滴,附着在尘埃小颗粒上,属于液化,故B错误;

C、霜是水蒸气遇冷直接变成冰晶,属于凝华,故C正确;

D、冰消融属于熔化,故D错误。

故选:C。

【点评】本题考查了物态变化的判断,属于热学基础知识的考查,解决此类题目的关键是抓住物质前后的状态变化。

16.(2025 福建)国家速滑馆在冬奥会历史上首次采用“二氧化碳跨临界直冷制冰”技术。技术原理简化如图,下列说法正确的是( )

A.CO2经过压缩机时温度降低

B.CO2经过冷凝器时发生凝华

C.CO2经过膨胀阀时发生升华

D.CO2经过蒸发器时吸收热量

【分析】(1)外界对物体做功,物体的内能增加,温度升高;

(2)根据CO2经冷凝器、蒸发器时的物态变化分析。

【解答】解:A、CO2经过压缩机时,压缩机对CO2做功,CO2的内能增大,温度升高,故A错误;

B、CO2经过冷凝器时由气态变成液态,发生了液化现象,故B错误;

C、由图可知,液态CO2经过膨胀阀后一部分变为气态CO2,则此过程中发生了汽化现象,故C错误;

D、CO2经过蒸发器时由液态变成了气态,发生了汽化现象,汽化吸热,故D正确。

故选:D。

【点评】本题考查做功可以改变物体的内能、物态变化的辨析,关键是根据图中信息辨析物态变化。

二.填空题(共4小题)

17.(2025 东营)下列热现象:①雪糕周围的“白气”;②草叶上的露珠;③树枝上的雾凇;④燃烧蜡烛流的“泪”;⑤瓦房房顶的霜;⑥冶炼用的“铁水”。形成过程属于液化的有 ①② ;属于吸热过程的有 ④⑥ 。(两空均选填序号)

【分析】(1)物质由固态变为液态的过程叫熔化;物质由液态变为固态的过程叫凝固;物质由液态变为气态的过程叫汽化;物质由气态变为液态的过程叫液化;物质由固态变为气态的过程叫做升华;物质由气态变为固态的过程叫做凝华。

(2)熔化、汽化、升华吸热,凝固、液化、凝华是放热的。

【解答】解:①雪糕周围的“白气”属于液化,放热;②草叶上的露珠属于液化,放热;③树枝上的雾凇属于凝华,放热;④燃烧蜡烛流的“泪”属于熔化,吸热;⑤瓦房房顶的霜属于凝华,放热;⑥冶炼用的“铁水”属于熔化,吸热。形成过程属于液化的有①②;属于吸热过程的有④⑥。

故答案为:①②;④⑥。

【点评】本题考查六种物态变化及吸热和放热,属于基础题。

18.(2025 达州)如图所示是热管的工作原理图,当热管的热端受热时,吸液芯里的液体吸收热量变成蒸气,这一过程叫 汽化 (填物态变化的名称),蒸气在管子里跑到冷端 放出 (选填“吸收”或“放出”)热量变成液态,液体通过吸液芯又回到热端。这一过程循环进行,不断地将热量从热端带到冷端。若50g的该液体吸收2400J的热量后,温度升高了40℃,则该液体的比热容为 1.2×103 J/(kg ℃)。

【分析】(1)物质由液态变为气态的过程叫汽化,汽化吸热;

(2)物质由气态变为液态的过程叫液化,液化放热;

(3)根据热量公式Q=cmΔt进行计算。

【解答】解:热管的热端受热时,吸液芯里的液体吸收热量变成蒸气,是液态变为气态的过程,是汽化现象;

蒸气在管子里跑到冷端变成液态,是气态变为液态的过程,是液化现象,液化放热;

根据热量公式Q=cmΔt可得该液体的比热容c1.2×103J/(kg ℃)。

故答案为:汽化;放出;1.2×103。

【点评】对于这类探究性的信息题目,要结合物态变化过程进行分析,知道物态变化过程需要吸热或放热,热量计算。

19.(2025 河南)在干旱缺水的地区,可用塑料布收集露水,如图所示。露形成时发生的物态变化是 液化 ,该物态变化过程要 放出 热量,所以露的形成多在夜间。

【分析】物质由气态变为液态叫液化,液化放热。

【解答】解:露是空气中的水蒸气遇冷液化为液态的小水滴,液化放热。

故答案为:液化;放出。

【点评】分析生活中的热现象属于哪种物态变化,关键要看清物态变化前后,物质各处于什么状态;另外对六种物态变化的吸热和放热情况也要有清晰的认识。

20.(2025 浙江)2022年3月,我国最大推力的氢氧发动机在北京完成首次试车。氢氧发动机为火箭腾飞提供“硬核”动力,结构简图如图。

(1)为便于运输和储存,通常采用降温和压缩体积的方式将氢气和氧气 液化 (填物态变化名称)后分别储存于火箭的液氢贮箱和液氧贮箱。

(2)燃料燃烧产生的高温高压气体,使发动机对火箭持续做功,直至上升到特定轨道,该过程中能量的转化是 内能转化为机械能 。

【分析】(1)物质从气态到液态为液化;

(2)根据能量的变化分析能量的转化情况。

【解答】解:(1)为方便运输和储存,通常采用降温和压缩体积的方式将氢气和氧气液化后分别储存于火箭的液氢贮箱和液氧贮箱;

(2)燃料在燃烧的过程中产生的高温高压气体,使发动机对火箭持续做功,内能转化为机械能。

故答案为:(1)液化;(2)内能转化为机械能。

【点评】本题考查液化现象以及能量转化的有关知识,难度不大。

三.简答题(共2小题)

21.(2025 包头)我国的青藏铁路是世界上海拔最高的铁路。在冻土区的铁路两侧安装有许多热棒,如图甲所示。热棒是封闭的中空长棒,上端装有散热片,下端插在冻土中,里面填充低沸点的液态氨作为“制冷剂”,如图乙所示。液态氨通过与气态氨的相互变化过程,带走冻土层热量,使冻土层保持低温不会融化,保护路基。请根据以上信息回答下列问题:

(1)热棒中填充液态氨的原因;

(2)简述氨在热棒中是如何循环工作制冷的。

【分析】(1)液态氨的沸点比较低;物质从液态变为气态叫汽化,汽化要吸热。

(2)当路基温度上升时,液态氨蒸发加快,吸收热量,由液态变为气态,这是一种汽化现象,温度很高的气态氨上升到热棒的上端,通过散热片将热量传到空气中;气态氨由于放热温度会降低,液化成液态氨,又沉入了棒底。这样,冻土层的温度变化较小,就不易熔化。

【解答】答:(1)液态氨的沸点比较低,极易汽化。

(2)当外界气温高时,液态氨受热发生汽化,上升到热棒上端,通过散热片向空气散热,气态氨冷却又液化成液态氨,下沉到棒的下部。如此往复循环,不断地将路基中的热散发出去,从而使路基的温度基本不变,保证了路基的稳定性。

【点评】本题是物态变化的一个灵活应用题,结合实例考查对汽化吸热和液化放热的应用问题,利用所学知识解决实际问题是中考的热点。

22.(2025 自贡)小恒打开冰箱冷冻室拿排骨出来准备做菜,发现排骨上有一些“小冰粒”。把排骨拿出冰箱一会儿后,那些“小冰粒”又变成了“小水珠”。请解释一下这些“小冰粒”和“小水珠”的形成原因。

【分析】物质由气态直接变为固态是凝华现象,物质由固态变为液态是熔化现象。

【解答】答:小恒打开冰箱冷冻室拿排骨出来准备做菜,发现排骨上有一些“小冰粒”,小冰粒的形成是空气中的水蒸气遇冷凝华成小冰晶,也就是“小冰粒”,拿出一会后,“小冰粒”又变成了“小水珠”是因为温度升高,“小冰粒”熔化成“小水珠”。

【点评】本题考查了凝华和熔化现象。

四.实验探究题(共8小题)

23.(2025 通辽)小明在烧水和煮豆浆时发现豆浆比水先沸腾。他猜想原因可能是:

A.豆浆的沸点比水低;

B.豆浆的比热容比水小。

于是通过图甲所示的两套相同实验装置进行探究。

(1)烧杯中装有初温和 质量 均相等的豆浆和水。

(2)小明根据实验数据绘制了豆浆和水的温度随时间变化图象a、b、如图乙所示,通过比较a、b可知,猜想 A 是错误的,由图象可求c豆浆= 3.15×103 J/(kg ℃)[水的比热容是4.2×103J/(kg ℃)]。

(3)实验中小明还发现豆浆在82℃时就产生了大量气泡。但通过分析图象,判断出82℃时豆浆并未沸腾,他判断的依据是 豆浆的温度未达到沸点99℃ 。

【分析】(1)根据控制变量法可得;

(2)根据图乙得出水和豆浆的沸点都为99℃;

相同的加热器在相同时间内放出的热量相同,水和豆浆吸收的热量也相同,算出图像知加热4min水升高的温度和豆浆升高的温度,由Q水吸=Q豆浆,即c水mΔt水=c豆浆mΔt豆浆算出豆浆的比热容;

(3)沸腾的条件是达到沸点,继续吸热。

【解答】解:(1)根据控制变量法得,烧杯中装有初温和质量均相等的水和豆浆;

(2)根据图乙可知,水和豆浆的沸点都为99℃,可知猜想A是错误的;

相同的加热器在相同时间内放出的热量相同,水和豆浆吸收的热量也相同,由图像知加热4min水的温度升高60℃﹣30℃=30℃,豆浆的温度升高70℃﹣30℃=40℃,此时Q水吸=Q豆浆,即c水mΔt水=c豆浆mΔt豆浆,解答c豆浆3.15×103J/(kg ℃);

(3)沸腾的条件是达到沸点,继续吸热,实验中她发现豆浆在82℃时就产生了大量气泡,于是小明认为豆浆此时已经沸腾了。但她通过图象判断,82℃时豆浆并未沸腾,她判断的依据是:豆浆的温度未达到沸点99℃。

故答案为:(1)质量;(2)A;3.15×103;(3)豆浆的温度未达到沸点99℃。

【点评】本题考查控制变量法的应用、沸腾的条件以及吸热公式的应用等知识,有一定的难度。

24.(2025 淮安)在“观察水的沸腾”实验中:

(1)图甲中温度计的使用存在的错误是 温度计的玻璃泡碰到容器壁 。除温度计外,还需要的测量工具是 秒表 。

(2)图乙中的图 a 表示水沸腾前的情况。

(3)图丙是根据实验记录的数据画出的温度随时间变化的图象,分析图象可知:水沸腾时温度的特点是 吸收热量,温度不变 。

(4)在加热过程中,为了缩短加热时间,将烧杯中的水倒掉一部分后继续加热,直至水沸腾。图丁中加热过程中水的温度随时间变化的图象可能正确的是 A 。

【分析】(1)使用温度计时,温度计的玻璃泡不能碰到容器底和容器侧壁,且要与被测液体充分接触;本实验需要记录时间的仪器;

(2)沸腾前气泡在上升过程中体积逐渐减小;沸腾时气泡在上升过程中体积逐渐增大;

(3)液体沸腾时,不断吸收热量,温度不变;

(4)吸收热量相同时,水量越少,温度变化越快。

【解答】解:(1)如图甲所示,错误的地方是温度计的玻璃泡碰到容器底壁;实验中每隔一段时间记录一次温度计的示数,所以还需要的测量仪器是秒表;

(2)图乙中a图气泡上升变小,是沸腾前的现象,b图气泡上升变大,是沸腾时的现象;

(3)分析图象可知:水沸腾时吸收热量,温度不变;

(4)当实验完成了一半时,将烧杯中的水倒掉了一部分,此时水温低于沸点,再继续加热时,由于水量减少,所以升温比一开始要更快,最后水达到沸点;综上所述,水温的变化规律是:先上升,再突然有一小段下降,再快速上升,直至沸腾;故只有A图象符合题意。

故答案为:(1)温度计的玻璃泡碰到容器壁;秒表;(2)a;(3)吸收热量,温度不变;(4)A。

【点评】本实验需要掌握水沸腾实验的器材的选择、温度计的正确使用、沸腾前和沸腾时气泡的变化情况、沸腾的特点等。

25.(2025 南通)学校文艺演出时,为渲染气氛,老师将一些干冰放入水中,舞台上瞬间弥漫了大量“白雾”,同学们对此很好奇。

(1)“白雾”是什么?大家讨论后认为“白雾”是小水滴和二氧化碳,不是水蒸气和二氧化碳,依据是 小水滴看得见,而水蒸气、二氧化碳气体看不见 。

(2)“白雾”中的小水滴是怎么形成的?同学们提出了两种猜想。

猜想1:空气中的水蒸气液化形成的;

猜想2:杯中的水先汽化后液化形成的。

①为验证猜想1,小明取3小块相同的干冰片,一片轻放在水面上,另外两片分别放在漂浮的塑料片和硬纸片上,现象如图甲,说明猜想1是 错误 的。

②为验证猜想2,小华先用温度计测出放入干冰前杯中水的温度t1,如图乙所示,t1为 26 ℃,用电子秤测出杯子和水的总质量m1;再测出 干冰升华结束后 杯子和水的总质量m2及水的温度t2,发现m2<m1、t2<t1。小华据此判断小水滴来自杯中的水,但不赞同猜想2,因为干冰升华时,不可能导致大量的水汽化。小华的判断得到大家的认可,理由是 干冰升华需要吸热,使水温下降,不可能导致大量水吸热汽化 。

(3)小水滴是怎样形成的?小芳查阅资料了解到干冰在水中升华释放气体时,会产生剧烈振荡,把干冰附近的水击碎成微小水滴,形成“雾化”的效果。

①为验证这一观点,小芳在三个相同的杯内分别放入温度、体积相同的水或食用油,取三份等量的干冰,两份直接放入水和油中,另一份用纱布包裹起来放入水中,现象如图丙。比较 A、C 两图,证明这一观点是正确的。

②列举一个日常生活中支持这一观点的现象或设备: 现象:瀑布前有大量水雾;设备:雾炮车、超声波雾化器、喷雾器等 。

【分析】(1)物质由气态变为液态的过程叫液化,液化放热;水蒸气、二氧化碳气体是看不见的,而水滴看得见;

(2)根据实验过程和题意判断猜想1是否正确;

根据温度计的分度值和液柱最高处的位置读出此时的温度;

物质由固态直接变为气态的过程叫升华;干冰升华需要吸热,水汽化需要吸热。

(3)根据控制变量法分析解答;根据水蒸气液化在生活、生产中的应用进行解答。

【解答】解:

(1)“白雾”主要是水蒸气遇冷液化形成的小水滴,不是水蒸气和二氧化碳,其依据是小水滴看得见,而水蒸气、二氧化碳气体是透明的,人眼看不见;

(2)①漂浮的塑料片和硬纸片可减慢杯中水的蒸发,减少水蒸气的产生,则放入干冰后产生的白雾少,而三者上方空气中的水蒸气含量几乎是相同的,因此,白雾不是空气中的水蒸气液化形成的,即猜想1错误;

②由图乙可知,温度计的分度值为1℃,读数为26℃;

为判断水蒸气是否来于杯内的水,应比较干冰升华前后杯内水的质量是否变化,所以需要测出干冰升华结束后杯子和水的总质量m2及水的温度t2;

因干冰升华需要吸热,使水温下降,所以不可能导致大量水吸热汽化;

(3)①A、C实验中,干冰都放在水中,干冰直接放入水中时,会产生大量白雾;而用纱布裹着的干冰产生的白雾很少,因此,比较A、C两图可证明是干冰把附近的水击碎成微小水滴,形成“雾化”的效果;

②日常生活中支持这一观点的现象:瀑布前有大量水雾;对应的设备有:雾炮车、超声波雾化器、喷雾器等。

故答案为:(1)小水滴看得见,而水蒸气、二氧化碳气体看不见;

(2)①错误;②26;干冰升华结束后;干冰升华需要吸热,使水温下降,不可能导致大量水吸热汽化;

(3)①A、C;②现象:瀑布前有大量水雾;设备:雾炮车、超声波雾化器、喷雾器等。

【点评】本题考查了液化、汽化、升华现象以及控制变量法的运用,正确理解题意、用好控制变量法是解题的关键。

26.(2025 兰州)小涵和小怡一起用如图甲所示的装置“探究水在沸腾前后温度变化的特点”。

(1)观察可以发现,图甲中实验仪器的组装存在一处明显的错误,该错误是 温度计的感温泡与烧杯的底部接触 。纠正错误后,用酒精灯给水加热,观察水温和水中气泡的变化情况,特水温升至60℃左右时,开始记录,每隔1min记录一次水的温度和实验现象,然后根据实验数据绘制出温度随时间变化的关系图象。

(2)小涵发现自己每次记录的温度值都要比同一次小怡记录的数值高,分析后发现是自己读取温度计示数时,视线不规范造成的,根据上面的情况可知,小涵读数时是按图乙中 A (选填“A”、“B”或“C”)所示的情景读取的。

(3)小涵在老师的指导下,重新设计了实验,将热源换成电火锅,并进一步探究水沸腾的条件:

①在电火锅内倒入大半锅水,将装有适量水的玻璃杯放入电火锅中的支架上,让玻璃杯中的水面低于锅内水面。

②打开电火锅,对电火锅内的水加热,待锅中的水沸腾一段时间后,用温度计测量可以发现锅内和玻璃杯中的水温 相同 (选填“相同”或“不相同”)。小涵观察还发现,当锅内水沸腾后,玻璃杯中的水 不沸腾 (选填“也沸腾”或“不沸腾”),由此得出水沸腾必须满足的条件: 达到沸点 并且 继续吸热 。

(4)小怡在老师的指导下用相同热源对初温和质量都相等的不同液体A、B同时加热,“探究物体吸收热量的多少跟哪些因素有关”,根据实验数据绘制出温度随时间变化的关系图象如图丙所示。

①由图丙可知, B (选填“A”或“B”)液体的吸热能力更强。

②本实验中,小怡是用 加热时间的长短 (选填“升高温度的多少”或“加热时间的长短”)来表示液体吸收热量的多少。

【分析】(1)温度计的玻璃泡要与被测液充分接触,不能与容器的底部和侧壁接触;

(2)温度计读数时视线要与液柱的液面平齐;

(3)热传递的条件是物体之间有温度差;如果两个相互接触的物体之间有温度差,则物体之间会发生热传递;液体沸腾的条件:达到沸点、继续吸热;

(4)①根据c分析解答;

②相同的热源,在相同的时间内物体吸收的热量相等。

【解答】解:(1)由图甲可知,温度计的玻璃泡与烧杯的底部接触;

(2)根据温度计的读数方法可知,图乙中正确的读数方法是B;方法A会使读数偏大,方法B会使读数偏小;

由于小涵发现自己每次记录的温度值都要比同一次小怡记录的数值高,所以小涵读数时是按图乙中A所示的情景读取的;

(3)待锅中的水沸腾一段时间后,锅内和玻璃杯中的水温都达到了沸点,所以它们的温度是相同的;

玻璃杯中的水虽然温度达到了沸点,但是由于玻璃杯中水的温度和锅内水的温度相同,则玻璃杯中的水不能从锅内的水中吸收的热量,所以玻璃杯中的水不能沸腾;

(4)①由于热源相同,则不同液体A、B相同时间内吸收的热量相同,由图丙可知,在相同内,A升高的温度比B升高的温度多,

又由于液体A、B的初温和质量相同,由c可知,B的比热容比A的比热容大,即B的吸热能力更强;

②相同的热源,时间越长,热源放出的热量越多,则液体吸收热量越多,所以本实验中,小怡是用加热时间的长短来表示液体吸收热量的多少。

故答案为:(1)温度计的玻璃泡与烧杯的底部接触;(2)A;(3)相同;不沸腾;达到沸点;继续吸热;(4)①B;加热时间的长短。

【点评】本题是探究水在沸腾前后温度变化的特点和探究物体吸收热量的多少跟哪些因素有关的实验,考查是温度计的使用、读数、液体沸腾的条件、热传递的条件以及物体的吸热能力,有一定的难度。

27.(2025 鄂州)如图所示,该玩具叫做爱心温度计。由上下两个玻璃瓶和中间一段弯曲的心形细玻璃管组成,事先在下面瓶子里装有乙醚液体(沸点约为34℃)。把热的手捂在下面瓶底装有液体的部位,一会儿后,乙醚沸腾起来,导致下方玻璃瓶上部气压增大,使液体顺着瓶子里的细玻璃管向上涌。松开手后,液体又会流回底部。

(1)手握瓶底时,手掌的热通过 热传递 (选填“做功”或“热传递”)的方法,改变了乙醚的内能;

(2)松开手后,玻璃瓶上方乙醚蒸气经 液化 (填物态变化名称)又流回底部。

【分析】(1)做功和热传递都可以改变物体的内能,它们的主要区别是:做功是能量的转化,而热传递是能量的转移;

(2)物质从气态变为液态叫液化。

【解答】解:(1)手握住时,手掌的热通过热传递的方式转移到乙醚,改变了乙醚的内能;

(2)松开手后,温度降低,乙醚蒸汽从气态变为液态,发生了 液化现象,重新又流回底部。

故答案为:热传递;液化。

【点评】本题以一支爱心温度计为内容,考查了改变内能的方法、物态变化,题目比较新颖。

28.(2025 沈阳)在课堂上同学们用小纸锅烧水,如图甲所示。为什么水能烧开而纸锅不会燃烧呢?带着这个问题,同学们开始探究水沸腾时温度变化的特点。

(1)如图乙,在安装实验器材时,老师提醒大家固定夹A和B的高度都要适当,固定夹A高度适当的标准是保证能够用酒精灯外焰加热,那么固定夹B高度“适当”的标准是 温度计的玻璃泡要全部浸没在水中,不要碰到容器底或容器壁 。

(2)用酒精灯给水加热至沸腾,需要计时,记录温度并观察现象。实验中判断水沸腾的依据是烧杯中出现图丙中的 a (填“a”或“b”)所示现象。

(3)将收集的数据绘制成如图丁所示的“温度﹣时间”关系图象,发现水在沸腾过程中,温度变化的特点是 温度保持不变 。

(4)交流评估环节中,同学们提出了各自的观点,其中正确的有 b、c (填字母)。

a.纸板上的小孔加快了水的散热,因此小孔是多余的

b.用初温较高的水做实验,可以缩短沸腾前的加热时间,节约能源

c.纸锅烧水实验中,纸锅不会燃烧是因为纸的着火点高于水的沸点,且水沸腾时要不断吸热

【分析】(1)测量时温度计的玻璃泡要全部浸入被测液体中,不要碰到容器底或容器壁;

(2)水沸腾时温度较高,会不断有大量水汽化成水蒸气进入气泡,这些气泡上升时体积逐渐变大,据此分析;

(3)液体沸腾时不断吸收热量,温度保持不变;

(4)纸板上的小孔是为了使烧杯内外气压相等;

缩短沸腾前的加热时间可以从以下几个方面考虑:水的初温、水量多少、火焰大小;

水沸腾时温度不变,持续吸热,而水的沸点低于纸的着火点,据此分析。

【解答】解:(1)固定夹B高度“适当”的标准是温度计的玻璃泡要全部浸入被测液体中,不要碰到容器底或容器壁;

(2)水沸腾时温度较高,会不断有大量水汽化成水蒸气进入气泡,这些气泡上升时体积逐渐变大,迅速到达液面破裂开,由此可知图a所示为水沸腾时的图景;

(3)水在沸腾过程中,继续吸收热量但温度不变;

(4)a、实验中若在烧杯上加盖密闭,气压升高,水的沸点会升高,所以设计一个小孔是为了使杯内外气压平衡,故a错误;

b、适当提高水的初温,可以缩短沸腾前的加热时间,节约能源,故b正确;

c、纸锅里装些水,放到火上加热。过一会水就会沸腾,而纸锅不会燃烧。这主要是因为水沸腾时要吸热,并且水的温度不变,使纸锅的温度不能达到纸的燃点,故c正确。

故选bc。

故答案为:(1)温度计的玻璃泡要全部浸没在水中,不要碰到容器底或容器壁;(2)a;(3)温度保持不变;(4)b、c。

【点评】本题考查了探究水沸腾的实验,考查水沸腾时的现象和特点等多个知识点,考查的比较全面。

29.(2025 陕西)如图﹣1,是一个探究酒精蒸发快慢与什么因素有关的实验方案示意图,具体实验步骤略。

(1)小华对图﹣1(b)的实验设计提出质疑:酒精灯外焰温度高于500℃,酒精沸点约为78℃,实验时,玻璃片上的酒精在蒸发的同时,还可能发生 沸腾 现象,影响对实验的观测。

(2)小华做出如图﹣2的改进,用热水改变酒精的温度。在保温杯内加满70℃的热水,用薄片盖在保温杯上且与水面充分接触,将0.1mL酒精滴在薄片上,记录酒精完全蒸发所用的时间。保持其他条件相同,换用70℃以下不同温度的热水多次实验。为了让酒精温度快速达到相对应的水温,他可选择 铝 (选填“塑料”或“铝”)薄片进行实验,理由是 铝的导热性好 。

(3)小华根据“在气候湿润的地方,或阴雨天气的时候,空气湿度大,湿衣服不容易晾干”的生活经验,提出猜想:液体蒸发快慢还可能与空气湿度有关。他设计并进行了如下实验。

①在密闭的房间内,用智能加湿器调节房间内的空气湿度到一定数值。

②用10g水将1张全棉柔巾全部浸湿,然后完全展开,用细绳和吸管将其悬挂在电子秤下端,如图﹣3所示,记录此时电子秤示数m1;1小时后,再次记录电子秤示数m2。

③改变房间内的空气湿度,换用规格相同的全棉柔巾,重复以上步骤,多次实验并记录数据,如表1所示。(实验过程中,房间内温度及空气流动变化忽略不计。)

表1

空气湿度 40% 45% 50% 60% 70%

m1/g 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8

m2/g 6.4 6.6 6.9 7.5 7.8

表2

物质 密度/kg m﹣3 沸点/℃ 比热容/J (kg ℃)﹣1

水 1.0×103 100 4.2×103

酒精 0.8×103 约78 2.4×103

食用油 0.9×103 约250 约1.9×103

分析表1中的数据,当空气湿度为60%时,1小时内,蒸发了的水的质量为 4.3 g。

由实验数据可得出结论:当水温、水的表面积和水面上方空气流动情况等条件均相同时,空气湿度越 小 ,水蒸发得越快。

(4)请你参考表2中的数据信息(在标准大气压下),结合所学知识和生活经验,提出一个新猜想,并简单陈述事实依据。

猜想:液体蒸发快慢还可能与液体的 种类 有关,事实依据: 在相同的条件下,酒精蒸发得比水和食用油快 。

【分析】(1)根据酒精灯火焰的温度和水的沸点温度,可做出判断;

(2)不同材料的导热性不同,金属的导热性一般较好;

(3)根据表中数据,取两次的质量可得到蒸发了的水的质量;根据表中数据,可归纳得出结论;

(4)结合生活经验可知,液体蒸发快慢还可能与液体的种类有关。

【解答】解:(1)由题意知,酒精灯外焰温度高于500℃,酒精沸点约为78℃,因此,实验时,玻璃片上的酒精在蒸发的同时,还可能发生沸腾现象,影响对实验的观测。

(2)根据实验要求,为了让酒精温度快速达到相对应的水温,应选择铝薄片进行实验,因为铝的导热性好。

(3)分析表1中的数据,当空气湿度为60%时,1小时内,蒸发了的水的质量为11.8g﹣7.5g=4.3g。

由实验数据可得出结论:当水温、水的表面积和水面上方空气流动情况等条件均相同时,空气湿度越小,水蒸发得越快。

(4)由于不同液体的沸点不同,比热容也不同,在相同条件下,它们吸热时温度变化快慢不同,蒸发的快慢也不同,因此,我们结合生活经验可以猜想:液体蒸发快慢还可能与液体的种类有关;比如:在相同的条件下,酒精蒸发得比水和食用油快。

故答案为:(1)沸腾;(2)铝;铝的导热性好;(3)4.3;小;(4)种类;在相同的条件下,酒精蒸发得比水和食用油快。

【点评】本题通过生活中的现象和实验,考查了对影响蒸发快慢因素的深入探究,用到了控制变量法,同时考查了对实验现象和实验数据的分析能力。

30.(2025 湘潭)用如图1所示实验装置,探究室温下冰熔化时温度的变化规律。

(1)将冰打碎后放入烧杯,温度计插入碎冰中。图2中温度计示数为 ﹣3 ℃。

(2)由实验数据绘制成图3所示图像,可知,AB段该物质是 固 态,BC段 需要 (选填“需要”或“不需”)吸热;由实验可知,冰属于 晶体 (选填“晶体”或“非晶体”)。

(3)研究表明晶体的熔点与压强有关,压强越大,晶体的熔点越低,如图4,在温度较低的环境中,将拴有重物的细金属丝挂在冰块上,金属丝下方与冰接触处的压强 增大 (选填“增大”或“减小”),从而使冰的熔点 降低 (选填“升高”或“降低”)了,金属丝下方的冰块熔化,熔化而成的水又很快凝固,金属丝穿冰块而过且不留缝隙。

【分析】(1)使用温度计测量液体温度时,先要弄清楚温度计的量程和分度值,正确读出示数;

(2)晶体有固定的熔点,非晶体没有一定的熔点;晶体熔化过程温度不变,但需要吸收热量;

(3)增大压强方法:在压力一定时,可以通过减小受力面积的方法来增大压强;在受力面积一定时,可以通过增大压力来增大压强;

增大压强可以降低固体的熔点。

【解答】解:(1)由图2可知,温度计的最小刻度值是1℃,且液柱在零刻度线下方,因此该温度计的示数是﹣3℃;

(2)由图3可知,冰在熔化过程中温度保持0℃不变,符合晶体的熔化特点,所以冰是晶体;晶体熔化需要不断吸收热量,在AB段物质处于固体状态,在BC段物质的温度保持0℃不变,此时吸热,物质正在熔化;

(3)使用细金属丝,在压力一定时,可以通过减小受力面积的方法来增大压强;悬挂重物是在受力面积一定时,可以通过增大压力来增大压强;

因此使用细金属丝和悬挂重物的目的都是增大(钢丝对冰块的)压强,增大压强可以降低冰的熔点。

故答案为:(1)﹣3;(2)固;需要;晶体;(3)增大;降低。

【点评】本题主要考查了探究固体熔化时温度的变化规律、增大压强方法等内容。

五.解答题(共2小题)

31.(2025 贵阳)国家速滑馆内一场速滑赛结束,运动员穿戴的冰刀鞋使赛道冰面产生了凹凸不平的划痕,如图所示。为迎接下一场比赛,工作人员通过浇水并喷洒干冰对冰面破损处进行修复。请回答:

(1)为什么锋利的冰刀会对冰面产生划痕?

(2)用物态变化的知识说明浇水并喷洒干冰能快速修复冰面的原因。

【分析】(1)增大压强的方法:在受力面积一定时,增大压力;在压力一定时,减小受力面积;

(2)物质从固态不经过液态而直接转化为气态的过程叫做升华,升华过程中需要吸热;

物质由液态变为固态的过程叫做凝固,凝固过程中需要放热。

【解答】答:(1)冰刀与冰面的接触面积很小,压力一定时,对冰面产生的压强很大,很容易在冰面留下划痕。

(2)干冰升华吸收大量热,将冰面破损处水的温度迅速降至水的凝固点以下,水能快速凝固。

【点评】本题考查增大压强的方法和升华吸热、凝固放热的应用,是一道基础题。

32.(2025 黔东南州)北京时间2022年6月5日10时44分07秒,搭载神舟十四号载人飞船的长征二号F遥十四运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射,约577秒后,神舟十四号载人飞船与火箭成功分离,进入预定轨道,飞行乘组状态良好,发射取得圆满成功。这次飞船又“进化”了!轨道舱壳体结构使用质量轻、超塑性、超韧性和超强耐腐蚀铝合金材料;还给飞船穿了套“温控外衣”——低吸收、低发射型热控涂层,别看它薄,它可以保护飞船减少温度变化的影响,再大的温差也不怕,并且十分耐高温,它主要是应用在飞船的轨道舱和推进舱上。返回舱上的隔热层主要依赖蜂窝增强低密度烧蚀材料,其外面还有一层防烧蚀涂层,能抵御返回舱闯入大气层时产生的高温。如图所示,火箭点火升空时,降温系统向发射塔喷洒大量的水,顿时周围“白气”滚滚。

请根据以上信息,提出两个与物理知识相关的问题,并做简要的回答(不得与示例重复)。

示例:为什么“温控外衣”十分耐高温?回答:因为它的熔点高。

问题1: 降温系统为什么要向发射塔喷洒大量的水 ;回答1: 水汽化时会吸收大量的热,从而对发射塔起到保护作用 。

问题2: 向发射塔喷洒大量的水时,周围为什么有“白气”生成 ;回答2: 火箭点火升空时,降温系统向发射塔喷洒大量的水,水吸收热量汽化成水蒸气,水蒸气遇冷液化成小水珠,顿时周围“白气”滚滚 。

【分析】(1)结合题目中的表述,可从水汽化吸热的角度来分析降温系统向发射塔喷洒大量的水以保护发射塔不被损坏的原因;

(2)火箭点火发射时,水池中的水吸收热量汽化成水蒸气,水蒸气遇冷液化成小水珠,就是水池周围冒出大量的“白气”。

【解答】解:(1)问题1:降温系统为什么要向发射塔喷洒大量的水?

回答1:水汽化时会吸收大量的热,从而对发射塔起到保护作用。

(2)问题2:向发射塔喷洒大量的水,周围为什么有“白气”生成?;

回答2:火箭点火发射时,水池中的水吸收热量汽化成水蒸气,水蒸气遇冷液化成小水珠,就是水池周围冒出大量的“白气。

故答案为:(1)降温系统为什么要向发射塔喷洒大量的水;水汽化时会吸收大量的热,从而对发射塔起到保护作用;

(2)向发射塔喷洒大量的水时,周围为什么有“白气”生成;火箭点火升空时,降温系统向发射塔喷洒大量的水,水吸收热量汽化成水蒸气,水蒸气遇冷液化成小水珠,顿时周围“白气”滚滚。

【点评】本题是一道开放性题目,主要考查从材料中获取物理知识的能力。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录