第7课 义和团运动和八国联军侵华 课件(共23张PPT)—2025-2026学年统编版八年级历史上册

文档属性

| 名称 | 第7课 义和团运动和八国联军侵华 课件(共23张PPT)—2025-2026学年统编版八年级历史上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 27.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-05 00:00:43 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

第7课 义和团运动和八国联军侵华

第二单元 早期现代化的初步探索和民族危机加剧

课标要求:知道义和团运动和抗击八国联军侵华的史事,结合《辛丑条约》的主要内容,认识《辛丑条约》对中国民族危机全面加深的影响。

核心素养目标

时空观念、历史解释:了解义和团运动兴起和发展概况,了解八国联军侵华战争的爆发、义和团抗击八国联军的基本事实。

史料实证、唯物史观:理解义和团运动“扶清灭洋”口号的反帝斗争性和落后性;分析《辛丑条约》的影响,认识中国逐步沦为半殖民地半封建社会的过程。

家国情怀:感受义和团和清军爱国官兵不屈不挠的斗争精神;了解八国联军野蛮残暴,认识落后就要挨打道理。

导入新课

19世纪末,侵入山东冠县的外国教会势力,强行在梨园屯公共土地上建教堂,引起当地村民强烈不满。村民请来威县的梅花拳拳师支援,共同反抗教会压迫。在斗争中,他们打出“义和拳”的名号,于1898年10月在冠县起义,揭开了义和团运动的序幕。

思考:义和团是个怎样的组织 它的活动产生了哪些影响

目 录

01

义和团运动

02

抗击八国联军

03

《辛丑条约》的签订

感悟人生

一、义和团运动

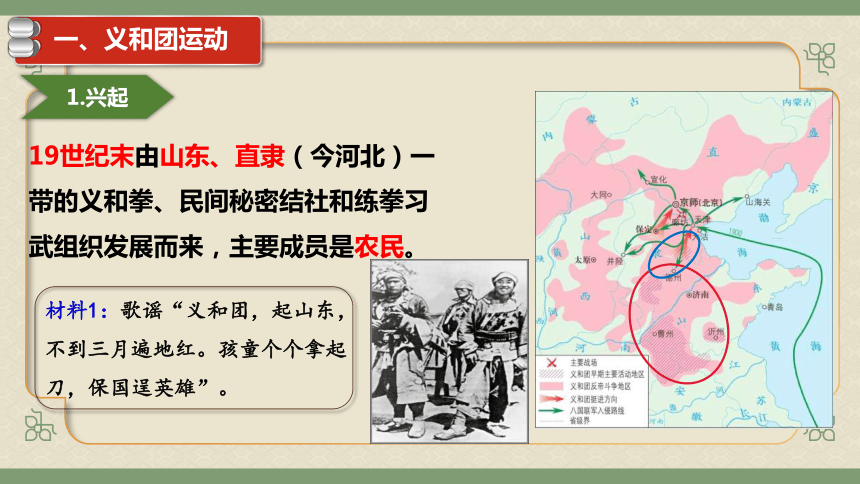

1.兴起

19世纪末由山东、直隶(今河北)一带的义和拳、民间秘密结社和练拳习武组织发展而来,主要成员是农民。

材料1:歌谣“义和团,起山东,不到三月遍地红。孩童个个拿起刀,保国逞英雄”。

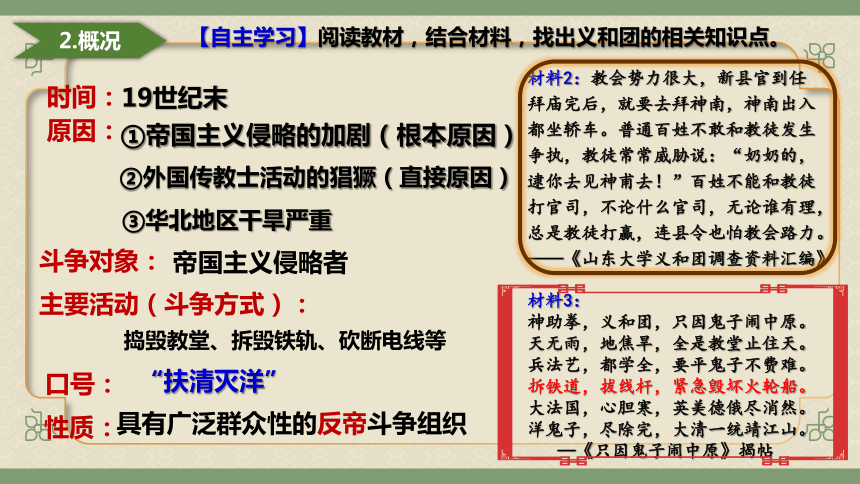

2.概况

原因:

时间:

19世纪末

①帝国主义侵略的加剧(根本原因)

【自主学习】阅读教材,结合材料,找出义和团的相关知识点。

主要活动(斗争方式):

口号:

性质:

斗争对象:

材料2:教会势力很大,新县官到任拜庙完后,就要去拜神南,神南出入都坐轿车。普通百姓不敢和教徒发生争执,教徒常常威胁说:“奶奶的,逮你去见神甫去!”百姓不能和教徒打官司,不论什么官司,无论谁有理,总是教徒打赢,连县令也怕教会路力。

——《山东大学义和团调查资料汇编》

②外国传教士活动的猖獗(直接原因)

③华北地区干旱严重

捣毁教堂、拆毁铁轨、砍断电线等

材料3:

神助拳,义和团,只因鬼子闹中原。

天无雨,地焦旱,全是教堂止住天。

兵法艺,都学全,要平鬼子不费难。

拆铁道,拔线杆,紧急毁坏火轮船。

大法国,心胆寒,英美德俄尽消然。

洋鬼子,尽除完,大清一统靖江山。

—《只因鬼子闹中原》揭帖

帝国主义侵略者

“扶清灭洋”

具有广泛群众性的反帝斗争组织

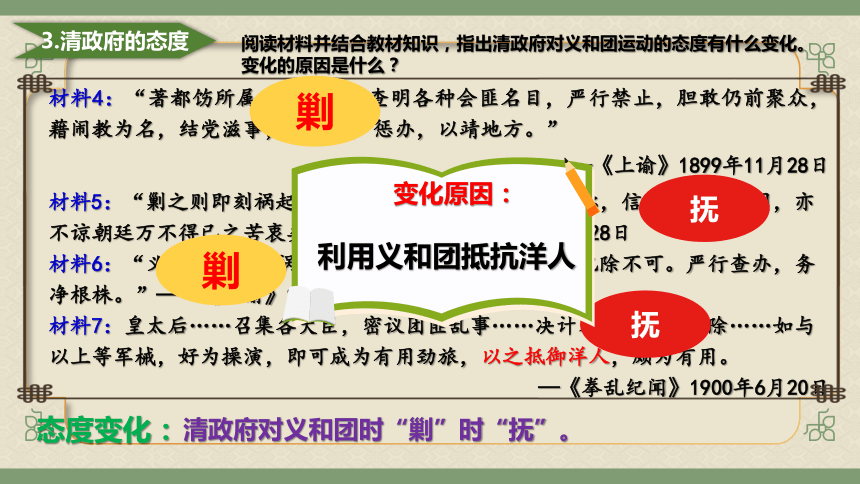

3.清政府的态度

材料4:“著都饬所属文武各员,查明各种会匪名目,严行禁止,胆敢仍前聚众,藉闹教为名,结党滋事,并著从严惩办,以靖地方。”

——《上谕》1899年11月28日

材料5:“剿之则即刻祸起肘腋,生灵涂炭,乃各督抚奏称,信其邪术以保固,亦不谅朝廷万不得已之苦衷矣。”——《上谕》1899年11月28日

材料6:“义和团实为肇祸之由,今欲拨本塞源,非痛加化除不可。严行查办,务净根株。”——《上谕》1899年11月28日

材料7:皇太后……召集各大臣,密议团匪乱事……决计不将义和团剿除……如与以上等军械,好为操演,即可成为有用劲旅,以之抵御洋人,颇为有用。

—《拳乱纪闻》1900年6月20日

抚

剿

剿

抚

阅读材料并结合教材知识,指出清政府对义和团运动的态度有什么变化。变化的原因是什么?

态度变化:

清政府对义和团时“剿”时“抚”。

变化原因:

利用义和团抵抗洋人

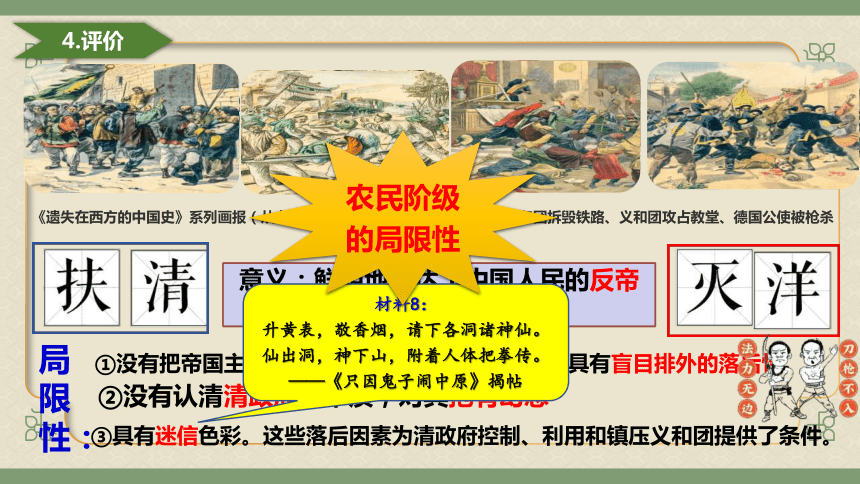

《遗失在西方的中国史》系列画报(从左到右):义和团张贴杀洋人标语、义和团拆毁铁路、义和团攻占教堂、德国公使被枪杀

意义:鲜明地表达了中国人民的反帝斗争意志

局限性:

①没有把帝国主义侵略和西方文明成果区分对待,具有盲目排外的落后性。

②没有认清清政府的本质,对其抱有幻想

③具有迷信色彩。这些落后因素为清政府控制、利用和镇压义和团提供了条件。

材料8:

升黄表,敬香烟,请下各洞诸神仙。

仙出洞,神下山,附着人体把拳传。

——《只因鬼子闹中原》揭帖

农民阶级的局限性

4.评价

感悟人生

二、抗击八国联军

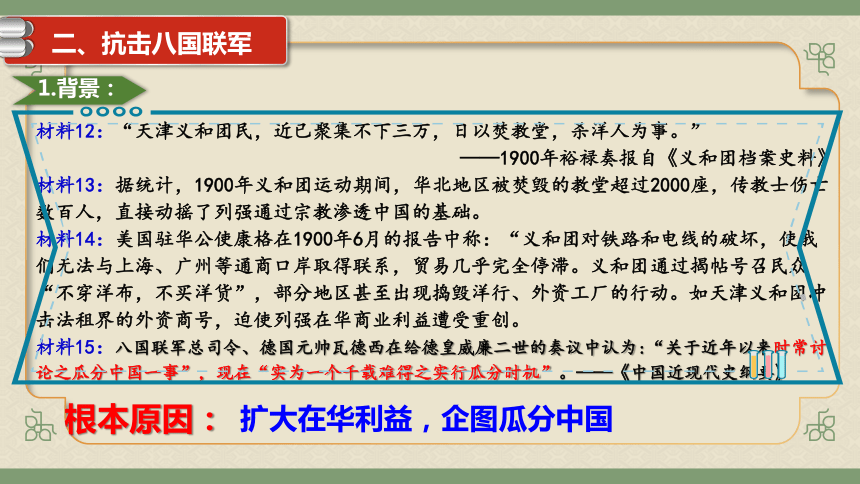

1.背景:

材料12:“天津义和团民,近已聚集不下三万,日以焚教堂,杀洋人为事。”

——1900年裕禄奏报自《义和团档案史料》

材料13:据统计,1900年义和团运动期间,华北地区被焚毁的教堂超过2000座,传教士伤亡数百人,直接动摇了列强通过宗教渗透中国的基础。

材料14:美国驻华公使康格在1900年6月的报告中称:“义和团对铁路和电线的破坏,使我们无法与上海、广州等通商口岸取得联系,贸易几乎完全停滞。义和团通过揭帖号召民众“不穿洋布,不买洋货”,部分地区甚至出现捣毁洋行、外资工厂的行动。如天津义和团冲击法租界的外资商号,迫使列强在华商业利益遭受重创。

材料15:八国联军总司令、德国元帅瓦德西在给德皇威廉二世的奏议中认为:“关于近年以来时常讨论之瓜分中国一事”,现在“实为一个千载难得之实行瓜分时机”。——《中国近现代史纲要》

扩大在华利益,企图瓜分中国

根本原因:

材料16:1900年,美俄法德四国公使照会清政府“限两月以内,悉将义和团匪一律剿除……若于两月以内不能镇抚,则各国联合以兵力伐之。”——《八国联军志》

材料17:为革命而断头的鉴湖女侠秋瑾,曾在《精卫石》弹词中说:“(义和拳)闯成大祸难收拾,外洋的八国联军进北京。”

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

直接原因(导火线):

镇压义和团运动

2.概况:

时间:

头目:

国家:

请阅读教材,梳理八国联军侵华概况。

1900年(庚子年)

西摩尔(前期)、瓦德西(后期)

英、法、美、俄、德、日、意、奥(奥匈帝国)

3.过程

6月

6.17

6.21

7月

8月

八国联军2000多人从天津向北京进犯,义和团廊坊大捷,联军撤回到天津。

联军舰队攻占大沽炮台。

慈禧太后发布“宣战诏书”,义和团和清军围攻教堂和外国使馆。

天津保卫战,聂士成殉国,

天津失陷。

北京失陷。慈禧携光绪帝西逃,途中下令剿杀义和团,并请求八国联军“助剿”。

将军驱骑刀光寒,一跃桥头此生瞻。聂公当年激扬处,多少青松配雨寒。

4.八国联军的暴行

识读图文资料并结合教材知识,指出八国联军的暴行。

被炮火毁坏的北京齐化门

联军屠杀义和团民

乾清宫的龙椅上

联军抢夺的白银

烧

杀

抢

掠

材料18:皇城之内,杀戮更惨,逢人即发枪毙之,常有十数人一户者,拉出以连环枪杀之。以致横尸满地,弃物塞途,人皆踏尸而行;城里居民百家之中,所全不过十室,街巷尸首堆积如山。——《庚子大事记》

材料19:八国联军在北京实际公开抢劫了8天,其后更继以私人抢劫,对北京城进行了一年多的大洗劫。《永乐大典》307册,经史子集4.6万余册,国库藏书4.7万余本,宝物2000余件,镀金佛3000余尊等,被尽行劫毁。联军掠走库银达 6000万两之多。

材料20:“联军占领北京后,曾特许军队公开抢劫三日,其后更继以私人抢劫……所有中国中国此次所受毁损及抢劫之损失,其详数将永远不能查出,但为数必极重大无疑。”——八国联军统帅瓦德西

八国联军占领北京后,大肆屠杀、劫掠,充分暴露了侵略者的凶恶本性。

5.义和团运动失败的原因与意义22

阅读材料并结合教材知识,指出义和团运动的结局。其失败的原因有哪些?它有何历史作用?

材料21:她(慈禧)在西逃途中杀气腾腾地宣布:“此案初起,义和团实为肇祸之由,今欲拔本塞源,非痛加划除不可。”后来又一再声称:“此事变实由拳匪籍端肇衅,以致激成巨祸。”——《中国近代历史资料丛刊 义和团》

材料22:此外,义和团在北京前门焚烧洋行,结果火势蔓延,烧毁前门商户一千多家。凡是与洋人有关的如:电灯、电话、电线杆、火车、教堂等都在义和团毁坏之列。 ——《义和团档案史料》

慈禧下令剿杀义和团,并无耻地请求八国联军助剿。义和团在中外反动势力的镇压下失败。

(1)义和团运动的结局 :

(2)失败原因:

主观因素:农民阶级的局限性(根本原因)。

客观因素:中外反动势力的联合镇压。

材料23:“中国群众……尚含有无限蓬勃生气”, “无论欧美、日本各国,皆无此脑力与兵力,可以统治此天下生灵四分之一”,“故瓜分一事,实为下策”。

(3)历史作用:沉重打击了帝国主义瓜分中国的野心。

合

作

探

究

对比太平天国运动与义和团运动,比较异同

太平天国运动 义和团运动

背景

矛头

主张

对待西方

范围

相同 斗争方式

失败原因

主要指向清政府

主要指向帝国主义

从珠江流域到长江流域

山东、直隶、京津

向西方学习,最早提出发展资本主义。

盲目排外

鸦片战争后阶级矛盾激化

甲午中日战争后民族危机加深

主观—农民阶级局限性;客观—中外联合绞杀

《天朝田亩制度》《资政新篇》

扶清灭洋

武装斗争

相

关

史

事

1902年清朝向英使赠送“万国咸喜”锦旗;义和团运动后,清政府成为列强统治中国的傀儡,大小官员对列强诚惶诚恐,1902年英皇加冕,清朝赠送锦旗,并跪拜祝贺。

1901年初,经过反复谈判,列强向清政府提出正式“议和”条件。慈禧太后对列强没有把她作为“祸首”来惩办,感激涕零,保证今后要“量中华之物力,结与国之欢心”。

感悟人生

三、《辛丑条约》的签订

1.概况:

1901年(辛丑年),清政府被迫同英、美、俄、日、法、德、意、奥、比、荷、西11个国家,签订了丧权辱国的《辛丑条约》。

78岁的李鸿章,签完后,大口吐血,三个月后在屈辱和病痛中辞世。

史

料

链

接

李鸿章签订《辛丑条约》

《辛丑条约》签订时,清政府实际上已经没有可靠军队。列强陈兵京师,寸土不让,时时以亡国相威胁。李鸿章在谈判中,尽力周旋,力争把损失降到最低点。……那年,李鸿章78岁,李鸿章接过庆亲王手中的笔,颤抖写下“李鸿章”,三个字挤在一起,看上去既虚弱无力,又辛酸悲苦。签完条约,李鸿章在众目睽睽之下失声痛哭……

2. 内容、危害

内容 影响

①赔:赔款4.5亿两白银,本息共计9.8亿两,以海关税、盐税等税收税作担保

③拆:清政府拆毁大沽炮台,允许外国军队驻扎在从北京到山海关的铁路沿线要地

④禁:清政府保证严禁人民参加各种形式的反帝活动;惩办“首祸诸臣”,在华北等地区停止科举考试5年;

②划:划定北京东交民巷为使馆界,允许各国派兵驻守,不准中国人居住

⑤改:改总理衙门为外务部,班列六部之前

丧失军事自主权,完全处于外国军队的控制之下

增加了人民的负担,进一步控制了中国经济命脉

标志清政府成为帝国主义统治中国的工具

馆界成为国中之国,处于各国军队的影响控制之下

体现中国外交体制的近代化,但这种转变深深打上了屈辱的烙印

社会矛盾激化:为支付赔款,清政府增设厘金、盐税等多种苛捐杂税,底层民众生活困苦不堪。例如四川,民众不仅要承担沉重赋税,清政府还强行收归铁路国有,严重损害民众利益,最终引发四川保路运动。这一运动成为辛亥革命导火索,充分表明社会矛盾已激化到不可调和地步。广大底层民众对清政府的不满情绪如干柴烈火,一点即燃,为辛亥革命爆发埋下伏笔,加速清王朝覆灭。

此区域成为 “国中之国”,严重侵犯领土主权,列强借此加强对清政府政治控制,使清政府沦为其傀儡。正如恽代英所揭露:“驻华公使团成为列强扼制中国、维护条约关系的重要工具,‘凡有不利洋夷之政治,悉令变移’,东交民巷俨然为北京太上政府”。

大沽炮台及有碍北京至海通道的炮台被拆除,列强可在自山海关至北京沿铁路 12 个地方驻扎军队,京津地区直接处于列强军事控制下,国防安全受到极大威胁,中国彻底沦为列强共管的半殖民地。

民族意识觉醒,梁启超曾感慨国家面临的危机,认为必须寻求变革之路,否则国家将万劫不复。陈独秀也在其文章中批判清政府的无能,指出只有唤醒民众,才能挽救民族于水火。

是中国近代史上赔款数目最庞大,主权丧失最严重的不平等条约。

中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊

1840年

1842年

鸦片

战争

《南京条约》

开始沦为

1856年

1860年

第二次

鸦片战争

《北京条约》

《天津条约》

进一步加深

1894年

1895年

甲午中日

战争

《马关条约》

大大加深

1900年

1901年

八国联军

侵华战争

《辛丑条约》

完全陷入

归

纳

提

升

识读图示,概述中国是如何一步步沦为半殖民地半封建社会的?结合所学,归纳近代前期列强侵华的方式和趋势。

方式:

①经济侵略:倾销商品,掠夺原料,输出资本。

②政治侵略:控制中国的内政和外交。

③文化侵略:在中国传教、游历等。

④军事控制:驻扎军队,控制京津。

趋势:

①赔款数量越来越多。

②割地面积越来越大。

③通商口岸由沿海延伸到内地。

④经济侵略由商品输出为主到资本输出为主。

⑤侵华方式由直接侵华到“以华制华”。

知

识

拓

展

改革教育 留洋学习

1905五大臣出洋考察

1908《钦定宪法大纲》

编练北洋新军

1911年皇族内阁

清未新政与北洋军阀

《辛丑条约》签订后,清政府为应对统治危机,不得不推行“新政”,在官制、军事、商业、教育等方面进行一系列改革。这些改革大多流于形式,但客观上有利于民族资本主义发展,使民族资产阶级进一步壮大。新政期间,直隶总督兼北洋大臣袁世凯奉命在新建陆军基础上编练北洋常备军。他大力培植私人势力,逐渐形成以他为首的北洋军阀集团。

学

史

崇

德

综合国力决定

对外关系

落后就要挨打

课堂总结

义和团运动和八国联军侵华

背景:

目的:

抗击八国联军:

结果:

义和团运动

原因:

帝国主义侵略的加剧

外国传教士活动的猖獗

性质:

农民阶级反帝爱国运动

口号:

“扶清灭洋”:积极局限

清政府态度的转变:

时“剿”时“抚”

义和团运动迅猛发展,外国侵略者感到在华权益受到威胁

抗击:廊坊→西什库教堂和东交民巷使馆区→天津保卫战

义和团: 在中外反动势力的镇压下失败

《辛丑条约》的签订

内容:

影响:

文化、经济、政治、军事和外交

清朝成为帝国主义统治中国的工具,中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。

华北地区干旱严重

侵略:1900年6月,英、美、法等八国组织联军入侵

第7课 义和团运动和八国联军侵华

第二单元 早期现代化的初步探索和民族危机加剧

课标要求:知道义和团运动和抗击八国联军侵华的史事,结合《辛丑条约》的主要内容,认识《辛丑条约》对中国民族危机全面加深的影响。

核心素养目标

时空观念、历史解释:了解义和团运动兴起和发展概况,了解八国联军侵华战争的爆发、义和团抗击八国联军的基本事实。

史料实证、唯物史观:理解义和团运动“扶清灭洋”口号的反帝斗争性和落后性;分析《辛丑条约》的影响,认识中国逐步沦为半殖民地半封建社会的过程。

家国情怀:感受义和团和清军爱国官兵不屈不挠的斗争精神;了解八国联军野蛮残暴,认识落后就要挨打道理。

导入新课

19世纪末,侵入山东冠县的外国教会势力,强行在梨园屯公共土地上建教堂,引起当地村民强烈不满。村民请来威县的梅花拳拳师支援,共同反抗教会压迫。在斗争中,他们打出“义和拳”的名号,于1898年10月在冠县起义,揭开了义和团运动的序幕。

思考:义和团是个怎样的组织 它的活动产生了哪些影响

目 录

01

义和团运动

02

抗击八国联军

03

《辛丑条约》的签订

感悟人生

一、义和团运动

1.兴起

19世纪末由山东、直隶(今河北)一带的义和拳、民间秘密结社和练拳习武组织发展而来,主要成员是农民。

材料1:歌谣“义和团,起山东,不到三月遍地红。孩童个个拿起刀,保国逞英雄”。

2.概况

原因:

时间:

19世纪末

①帝国主义侵略的加剧(根本原因)

【自主学习】阅读教材,结合材料,找出义和团的相关知识点。

主要活动(斗争方式):

口号:

性质:

斗争对象:

材料2:教会势力很大,新县官到任拜庙完后,就要去拜神南,神南出入都坐轿车。普通百姓不敢和教徒发生争执,教徒常常威胁说:“奶奶的,逮你去见神甫去!”百姓不能和教徒打官司,不论什么官司,无论谁有理,总是教徒打赢,连县令也怕教会路力。

——《山东大学义和团调查资料汇编》

②外国传教士活动的猖獗(直接原因)

③华北地区干旱严重

捣毁教堂、拆毁铁轨、砍断电线等

材料3:

神助拳,义和团,只因鬼子闹中原。

天无雨,地焦旱,全是教堂止住天。

兵法艺,都学全,要平鬼子不费难。

拆铁道,拔线杆,紧急毁坏火轮船。

大法国,心胆寒,英美德俄尽消然。

洋鬼子,尽除完,大清一统靖江山。

—《只因鬼子闹中原》揭帖

帝国主义侵略者

“扶清灭洋”

具有广泛群众性的反帝斗争组织

3.清政府的态度

材料4:“著都饬所属文武各员,查明各种会匪名目,严行禁止,胆敢仍前聚众,藉闹教为名,结党滋事,并著从严惩办,以靖地方。”

——《上谕》1899年11月28日

材料5:“剿之则即刻祸起肘腋,生灵涂炭,乃各督抚奏称,信其邪术以保固,亦不谅朝廷万不得已之苦衷矣。”——《上谕》1899年11月28日

材料6:“义和团实为肇祸之由,今欲拨本塞源,非痛加化除不可。严行查办,务净根株。”——《上谕》1899年11月28日

材料7:皇太后……召集各大臣,密议团匪乱事……决计不将义和团剿除……如与以上等军械,好为操演,即可成为有用劲旅,以之抵御洋人,颇为有用。

—《拳乱纪闻》1900年6月20日

抚

剿

剿

抚

阅读材料并结合教材知识,指出清政府对义和团运动的态度有什么变化。变化的原因是什么?

态度变化:

清政府对义和团时“剿”时“抚”。

变化原因:

利用义和团抵抗洋人

《遗失在西方的中国史》系列画报(从左到右):义和团张贴杀洋人标语、义和团拆毁铁路、义和团攻占教堂、德国公使被枪杀

意义:鲜明地表达了中国人民的反帝斗争意志

局限性:

①没有把帝国主义侵略和西方文明成果区分对待,具有盲目排外的落后性。

②没有认清清政府的本质,对其抱有幻想

③具有迷信色彩。这些落后因素为清政府控制、利用和镇压义和团提供了条件。

材料8:

升黄表,敬香烟,请下各洞诸神仙。

仙出洞,神下山,附着人体把拳传。

——《只因鬼子闹中原》揭帖

农民阶级的局限性

4.评价

感悟人生

二、抗击八国联军

1.背景:

材料12:“天津义和团民,近已聚集不下三万,日以焚教堂,杀洋人为事。”

——1900年裕禄奏报自《义和团档案史料》

材料13:据统计,1900年义和团运动期间,华北地区被焚毁的教堂超过2000座,传教士伤亡数百人,直接动摇了列强通过宗教渗透中国的基础。

材料14:美国驻华公使康格在1900年6月的报告中称:“义和团对铁路和电线的破坏,使我们无法与上海、广州等通商口岸取得联系,贸易几乎完全停滞。义和团通过揭帖号召民众“不穿洋布,不买洋货”,部分地区甚至出现捣毁洋行、外资工厂的行动。如天津义和团冲击法租界的外资商号,迫使列强在华商业利益遭受重创。

材料15:八国联军总司令、德国元帅瓦德西在给德皇威廉二世的奏议中认为:“关于近年以来时常讨论之瓜分中国一事”,现在“实为一个千载难得之实行瓜分时机”。——《中国近现代史纲要》

扩大在华利益,企图瓜分中国

根本原因:

材料16:1900年,美俄法德四国公使照会清政府“限两月以内,悉将义和团匪一律剿除……若于两月以内不能镇抚,则各国联合以兵力伐之。”——《八国联军志》

材料17:为革命而断头的鉴湖女侠秋瑾,曾在《精卫石》弹词中说:“(义和拳)闯成大祸难收拾,外洋的八国联军进北京。”

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

直接原因(导火线):

镇压义和团运动

2.概况:

时间:

头目:

国家:

请阅读教材,梳理八国联军侵华概况。

1900年(庚子年)

西摩尔(前期)、瓦德西(后期)

英、法、美、俄、德、日、意、奥(奥匈帝国)

3.过程

6月

6.17

6.21

7月

8月

八国联军2000多人从天津向北京进犯,义和团廊坊大捷,联军撤回到天津。

联军舰队攻占大沽炮台。

慈禧太后发布“宣战诏书”,义和团和清军围攻教堂和外国使馆。

天津保卫战,聂士成殉国,

天津失陷。

北京失陷。慈禧携光绪帝西逃,途中下令剿杀义和团,并请求八国联军“助剿”。

将军驱骑刀光寒,一跃桥头此生瞻。聂公当年激扬处,多少青松配雨寒。

4.八国联军的暴行

识读图文资料并结合教材知识,指出八国联军的暴行。

被炮火毁坏的北京齐化门

联军屠杀义和团民

乾清宫的龙椅上

联军抢夺的白银

烧

杀

抢

掠

材料18:皇城之内,杀戮更惨,逢人即发枪毙之,常有十数人一户者,拉出以连环枪杀之。以致横尸满地,弃物塞途,人皆踏尸而行;城里居民百家之中,所全不过十室,街巷尸首堆积如山。——《庚子大事记》

材料19:八国联军在北京实际公开抢劫了8天,其后更继以私人抢劫,对北京城进行了一年多的大洗劫。《永乐大典》307册,经史子集4.6万余册,国库藏书4.7万余本,宝物2000余件,镀金佛3000余尊等,被尽行劫毁。联军掠走库银达 6000万两之多。

材料20:“联军占领北京后,曾特许军队公开抢劫三日,其后更继以私人抢劫……所有中国中国此次所受毁损及抢劫之损失,其详数将永远不能查出,但为数必极重大无疑。”——八国联军统帅瓦德西

八国联军占领北京后,大肆屠杀、劫掠,充分暴露了侵略者的凶恶本性。

5.义和团运动失败的原因与意义22

阅读材料并结合教材知识,指出义和团运动的结局。其失败的原因有哪些?它有何历史作用?

材料21:她(慈禧)在西逃途中杀气腾腾地宣布:“此案初起,义和团实为肇祸之由,今欲拔本塞源,非痛加划除不可。”后来又一再声称:“此事变实由拳匪籍端肇衅,以致激成巨祸。”——《中国近代历史资料丛刊 义和团》

材料22:此外,义和团在北京前门焚烧洋行,结果火势蔓延,烧毁前门商户一千多家。凡是与洋人有关的如:电灯、电话、电线杆、火车、教堂等都在义和团毁坏之列。 ——《义和团档案史料》

慈禧下令剿杀义和团,并无耻地请求八国联军助剿。义和团在中外反动势力的镇压下失败。

(1)义和团运动的结局 :

(2)失败原因:

主观因素:农民阶级的局限性(根本原因)。

客观因素:中外反动势力的联合镇压。

材料23:“中国群众……尚含有无限蓬勃生气”, “无论欧美、日本各国,皆无此脑力与兵力,可以统治此天下生灵四分之一”,“故瓜分一事,实为下策”。

(3)历史作用:沉重打击了帝国主义瓜分中国的野心。

合

作

探

究

对比太平天国运动与义和团运动,比较异同

太平天国运动 义和团运动

背景

矛头

主张

对待西方

范围

相同 斗争方式

失败原因

主要指向清政府

主要指向帝国主义

从珠江流域到长江流域

山东、直隶、京津

向西方学习,最早提出发展资本主义。

盲目排外

鸦片战争后阶级矛盾激化

甲午中日战争后民族危机加深

主观—农民阶级局限性;客观—中外联合绞杀

《天朝田亩制度》《资政新篇》

扶清灭洋

武装斗争

相

关

史

事

1902年清朝向英使赠送“万国咸喜”锦旗;义和团运动后,清政府成为列强统治中国的傀儡,大小官员对列强诚惶诚恐,1902年英皇加冕,清朝赠送锦旗,并跪拜祝贺。

1901年初,经过反复谈判,列强向清政府提出正式“议和”条件。慈禧太后对列强没有把她作为“祸首”来惩办,感激涕零,保证今后要“量中华之物力,结与国之欢心”。

感悟人生

三、《辛丑条约》的签订

1.概况:

1901年(辛丑年),清政府被迫同英、美、俄、日、法、德、意、奥、比、荷、西11个国家,签订了丧权辱国的《辛丑条约》。

78岁的李鸿章,签完后,大口吐血,三个月后在屈辱和病痛中辞世。

史

料

链

接

李鸿章签订《辛丑条约》

《辛丑条约》签订时,清政府实际上已经没有可靠军队。列强陈兵京师,寸土不让,时时以亡国相威胁。李鸿章在谈判中,尽力周旋,力争把损失降到最低点。……那年,李鸿章78岁,李鸿章接过庆亲王手中的笔,颤抖写下“李鸿章”,三个字挤在一起,看上去既虚弱无力,又辛酸悲苦。签完条约,李鸿章在众目睽睽之下失声痛哭……

2. 内容、危害

内容 影响

①赔:赔款4.5亿两白银,本息共计9.8亿两,以海关税、盐税等税收税作担保

③拆:清政府拆毁大沽炮台,允许外国军队驻扎在从北京到山海关的铁路沿线要地

④禁:清政府保证严禁人民参加各种形式的反帝活动;惩办“首祸诸臣”,在华北等地区停止科举考试5年;

②划:划定北京东交民巷为使馆界,允许各国派兵驻守,不准中国人居住

⑤改:改总理衙门为外务部,班列六部之前

丧失军事自主权,完全处于外国军队的控制之下

增加了人民的负担,进一步控制了中国经济命脉

标志清政府成为帝国主义统治中国的工具

馆界成为国中之国,处于各国军队的影响控制之下

体现中国外交体制的近代化,但这种转变深深打上了屈辱的烙印

社会矛盾激化:为支付赔款,清政府增设厘金、盐税等多种苛捐杂税,底层民众生活困苦不堪。例如四川,民众不仅要承担沉重赋税,清政府还强行收归铁路国有,严重损害民众利益,最终引发四川保路运动。这一运动成为辛亥革命导火索,充分表明社会矛盾已激化到不可调和地步。广大底层民众对清政府的不满情绪如干柴烈火,一点即燃,为辛亥革命爆发埋下伏笔,加速清王朝覆灭。

此区域成为 “国中之国”,严重侵犯领土主权,列强借此加强对清政府政治控制,使清政府沦为其傀儡。正如恽代英所揭露:“驻华公使团成为列强扼制中国、维护条约关系的重要工具,‘凡有不利洋夷之政治,悉令变移’,东交民巷俨然为北京太上政府”。

大沽炮台及有碍北京至海通道的炮台被拆除,列强可在自山海关至北京沿铁路 12 个地方驻扎军队,京津地区直接处于列强军事控制下,国防安全受到极大威胁,中国彻底沦为列强共管的半殖民地。

民族意识觉醒,梁启超曾感慨国家面临的危机,认为必须寻求变革之路,否则国家将万劫不复。陈独秀也在其文章中批判清政府的无能,指出只有唤醒民众,才能挽救民族于水火。

是中国近代史上赔款数目最庞大,主权丧失最严重的不平等条约。

中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊

1840年

1842年

鸦片

战争

《南京条约》

开始沦为

1856年

1860年

第二次

鸦片战争

《北京条约》

《天津条约》

进一步加深

1894年

1895年

甲午中日

战争

《马关条约》

大大加深

1900年

1901年

八国联军

侵华战争

《辛丑条约》

完全陷入

归

纳

提

升

识读图示,概述中国是如何一步步沦为半殖民地半封建社会的?结合所学,归纳近代前期列强侵华的方式和趋势。

方式:

①经济侵略:倾销商品,掠夺原料,输出资本。

②政治侵略:控制中国的内政和外交。

③文化侵略:在中国传教、游历等。

④军事控制:驻扎军队,控制京津。

趋势:

①赔款数量越来越多。

②割地面积越来越大。

③通商口岸由沿海延伸到内地。

④经济侵略由商品输出为主到资本输出为主。

⑤侵华方式由直接侵华到“以华制华”。

知

识

拓

展

改革教育 留洋学习

1905五大臣出洋考察

1908《钦定宪法大纲》

编练北洋新军

1911年皇族内阁

清未新政与北洋军阀

《辛丑条约》签订后,清政府为应对统治危机,不得不推行“新政”,在官制、军事、商业、教育等方面进行一系列改革。这些改革大多流于形式,但客观上有利于民族资本主义发展,使民族资产阶级进一步壮大。新政期间,直隶总督兼北洋大臣袁世凯奉命在新建陆军基础上编练北洋常备军。他大力培植私人势力,逐渐形成以他为首的北洋军阀集团。

学

史

崇

德

综合国力决定

对外关系

落后就要挨打

课堂总结

义和团运动和八国联军侵华

背景:

目的:

抗击八国联军:

结果:

义和团运动

原因:

帝国主义侵略的加剧

外国传教士活动的猖獗

性质:

农民阶级反帝爱国运动

口号:

“扶清灭洋”:积极局限

清政府态度的转变:

时“剿”时“抚”

义和团运动迅猛发展,外国侵略者感到在华权益受到威胁

抗击:廊坊→西什库教堂和东交民巷使馆区→天津保卫战

义和团: 在中外反动势力的镇压下失败

《辛丑条约》的签订

内容:

影响:

文化、经济、政治、军事和外交

清朝成为帝国主义统治中国的工具,中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。

华北地区干旱严重

侵略:1900年6月,英、美、法等八国组织联军入侵

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹