广东省梅州市平远县实验中学2025届高三上学期9月月考历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 广东省梅州市平远县实验中学2025届高三上学期9月月考历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 552.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-05 11:25:08 | ||

图片预览

文档简介

平远县实验中学2024-2025学年高三级9月月考历史试卷

一、单项选择题(本题有16小题,每小题3分,共计48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

1.余杭良渚古城由宫殿区、内城、外城组成。外围是一个由11条坝体构成的庞大的水利系统,它是世界上最早的水坝系统。这个水利工程分高坝和低坝两类,控制范围达100平方公里,距今已有5000余年,具有防洪、运输和灌溉等综合功能。这反映了良渚()

A.封建制度强大的社会控制力 B.社会治理和基础设施的联系

C.社会的高度组织和管理能力 D.阶级分化深刻影响城市规划

2.儒学经典《春秋》对吴楚之君,只称“子”,齐晋只称“侯”,宋虽弱小,却称“公”。践土之盟,明明是晋文公把周天子叫来,《春秋》却说是“天王狩于河阳”。这表明当时儒家( )

A.维护新兴地主阶级的利益 B.主张维护周代的礼乐秩序

C.赞同宋国国君的治国理念 D.支持周天子参加诸侯会盟

3.春秋战国时代黄帝、顺项、帝誉、尧、舜受到广泛推崇,从上古部落联盟首领转化为声名显赫的圣王,并汇聚成具有纵向血缘关系的儒家五帝系统。五帝文化形象的演变反映出当时( )

A.民族交融的不断发展 B.儒家思想体系的形成

C.国家统一的政治诉求 D.传统政治秩序的崩溃

4.秦朝建立后,在中央设立了博士官职。这些博士缺乏传世文献记载,今尚知名的只有17人,他们大多是儒生,其职责是“掌教弟子,国有疑事,掌承问对”,但不参与政治决策,政治影响甚微。究其原因是( )

A.百家争鸣的延续 B治国理念的影响 C太学教育的发展 D.制约皇权的需要

5.西汉初年,丞相萧何为汉高祖营建未央宫时“务求壮丽”,高祖愤怒地质问他:“天下匈匈苦战数岁,成败未可知,是何治宫室过度也?”萧何则称:“天子以四海为家,非壮丽无以重威。”最终,高祖认同了萧何的看法。这可以用于说明当时( )

A.君主与丞相争夺政治主导权 B.休养生息理念受到挑战

C.政治理念注重强化皇权威仪 D.儒家伦理影响政治生活

6.黄河流域在西汉晚期至东汉,大致归并为关东(山东)、关西(山西)两个文化倾向有差异的基本文化区。到东晋时,许多关西关东方言已经混一。魏晋以后,出现了江南、江北两个文化区并峙的局面。对上述文化区格局的变迁解释正确的是( )

A.黄河流域文化差异缩小得益于大一统的局面

B.江南地区的经济开发影响文化区格局的变化

C.区域间文化差异会影响中央集权体制的建立

D.自然地理条件决定文化区的多样性与统一性

7.据《封氏闻见记》记载,唐玄宗开元年间饮茶风俗逐渐从南方蔓延至北方黄河流域。“京邑城市,多开店铺……其茶自江淮而来,舟车相继,所在山积,色额甚多”。该史料可用于研究唐代( )

A.政治经济重心的南移 B.南北经济文化的交流

C.开放包容的盛唐气象 D.社会生产的细致分工

8.继公元640年唐弘化公主嫁给吐谷浑之后,文成公主、金城公主嫁去吐蕃,宁国公主、崇徽公主嫁去回纥,另外,唐王朝与奚、契丹等少数民族也实行了和亲。唐朝此举( )

A.说明国家实力尚弱 B.提高女性政治地位

C.意在稳定民族关系 D.标志羁縻政策终结

9.两税法规定:根据每年政府需要支出的多少来制定税赋的轻重,然后再根据所辖各个州县的人口多少,田亩面积大小以及贫富的差异,合理地分配各自所应征纳的税额。上述规定体现了( )

A.税收确定原则 B.多劳多得原则 C.量出制入原则 D.效率优先原则

10.魏晋实行九品中正制,朝廷在选拔、任免官员时,要向中正官征询被选任者的家世、行状(道德)品级,但中正官只有品评权,没有任命权,只是把自己的品评意见提交给政府,据此可知,该制度( )

A.彰显了分权与制衡 B.固化了社会阶层流动

C.强化了中央的权威 D.遏制了地方势力集团

11.唐天宝年间,高仙芝远征中亚将柘枝舞带入中原,舞女服饰是“香衫窄袖裁”,入唐的胡旋舞女穿窄口裤,脚着“小头鞋履”,这更促使贵族和士民“好为胡服和胡帽”。随着“天宝末年时世妆”风行一时,时髦人士崇尚中亚的“小头鞋履窄衣裳”。这反映了()

A.汉民胡化的现象十分严重 B.社会生活映射盛唐风貌

C.唐代开放包容的社会风尚 D.中西文化交流互鉴频繁

12.唐德宗建中元年,宰相杨炎推行两税法,一年分夏秋两季征税。据唐时人说法,此制与租庸调制最显著的不同是“户无主客,以见居为簿”“人无丁中,以贫富为差”。据此可知,两税法( )

A.限制了土地兼并 B.有利于人口自由流徙

C.保证了生产时间 D.减轻了农民徭役负担

13.“趋时贵书”为北宋前期书坛上普遍存在的现象。学书者直接取法今人,效仿考官或朝廷权臣的书法,形成了诸如“院体”“台阁体”“馆阁体”之类的书法现象。这一现象的出现缘于( )

A.书法艺术成熟 B.贵族政治发展 C.商品经济繁荣 D.重文轻武国策

14.辽宋夏金元时期的北方少数民族政权在开拓边疆、推动民族发展和民族交融、活跃文化交流等方面起到了积极作用,对中华文明的演进作出了重要的贡献。下列说法能佐证上述观点的是( )

A南北面官制促进女真族与汉族民族交融B.榷场互市贸易加强宋与辽夏金经济往来

C迁都燕京实现了边疆与内地一体化管理D.招抚东北在黑龙江流域设立奴儿干都司

15.北宋时期,时人云“有钱莫买金,多买江东纸,江东纸白如春云”。四川的布头笺、冷金笺,歙州的凝霜、澄心,宣州的栗纸,浙江的藤纸,温州的蠲纸都是有名的品种。这反映出( )

A.士人社会审美情趣的变化 B.手工业区域分工逐步形成

C.市场需求助推品种多样化 D.专业化市镇经济较快发展

16.北宋元祐四年,苏辙出使辽国,发现苏氏兄弟的文集在辽国广为传诵。辽国人对于苏辙的到来非常欣喜,不断打听苏轼的情况,于是有了苏辙的名句“谁将家集过幽都,逢见胡人问大苏”。由此可推断( )

A.党项族人普遍仰慕中原文化 B.绍兴和议带来宋辽长期和平

C.辽国境内多元文化共同发展 D.辽国全盘继承中原典章制度

二、非选择题:共52分。第17题14分,第18题14分,第19题12分,第20题12分。

17.阅读下列材料,回答问题。(14分)

材料一

据《礼记·王制》记述,春秋时期“中国(中原华夏)、戎夷,五方之民,皆有其性也,不可推移(改变)。……言语不通,嗜欲不同”。而至东汉初年,据《续汉书·祭祀志》记载,光武帝称其时已然“车同轨、书同文、人同伦”。

材料二

据史书记载,在金迁都前后,朝臣曾有激烈争论。反对迁都者提出,“上都之地,我国旺气,况是根本,何可弃之”。赞同迁都者的理由则是,“上京僻在一隅,转漕艰而民不便……燕都地处雄要……易于据守……燕京地广土坚,人物蕃息,乃礼义之所”等。1153年,金迁都燕京。迁都二十多年后,“女真人寝忘旧风”,“燕饮音乐,皆习汉风”。

——《大金国志》等

材料三

北方(指北方少数民族)奄有(统治)中夏,必行汉法,可以长久矣,故后魏(北魏)、辽、金历年(统治时间)最多。 ——【元】许衡《鲁斋遗书》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括从春秋到东汉时期华夏认同是如何发展变化的。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析金迁都燕京的历史影响。(4分)

(3)根据材料二、三并结合所学知识,概述辽、金“行汉法”的主要内容。(6分)

18.阅读材料,回答问题。

材料一 坞堡的兴衰

东汉末年的战乱和基层组织的破坏,导致一些以血缘关系为基础的地方性武装自卫集团的出现,强宗豪族率领宗族据险守隘,因而坞堡有了很大发展。西晋末年的战乱和社会基层组织的破坏更为严重,坞堡壁垒更是遍布于北方地区,在十六国时期达到高峰,成为战乱时代一种特殊的聚居方式,史称“永嘉之乱,百姓流亡,所在屯聚”。诸如“于时豪杰所在屯聚”“关中堡壁三千余所”“冀州郡县,堡壁百余”这类记载,更是史不绝书。

——摘编自黎虎《汉魏晋北朝中原大宅、坞堡与客家民居》

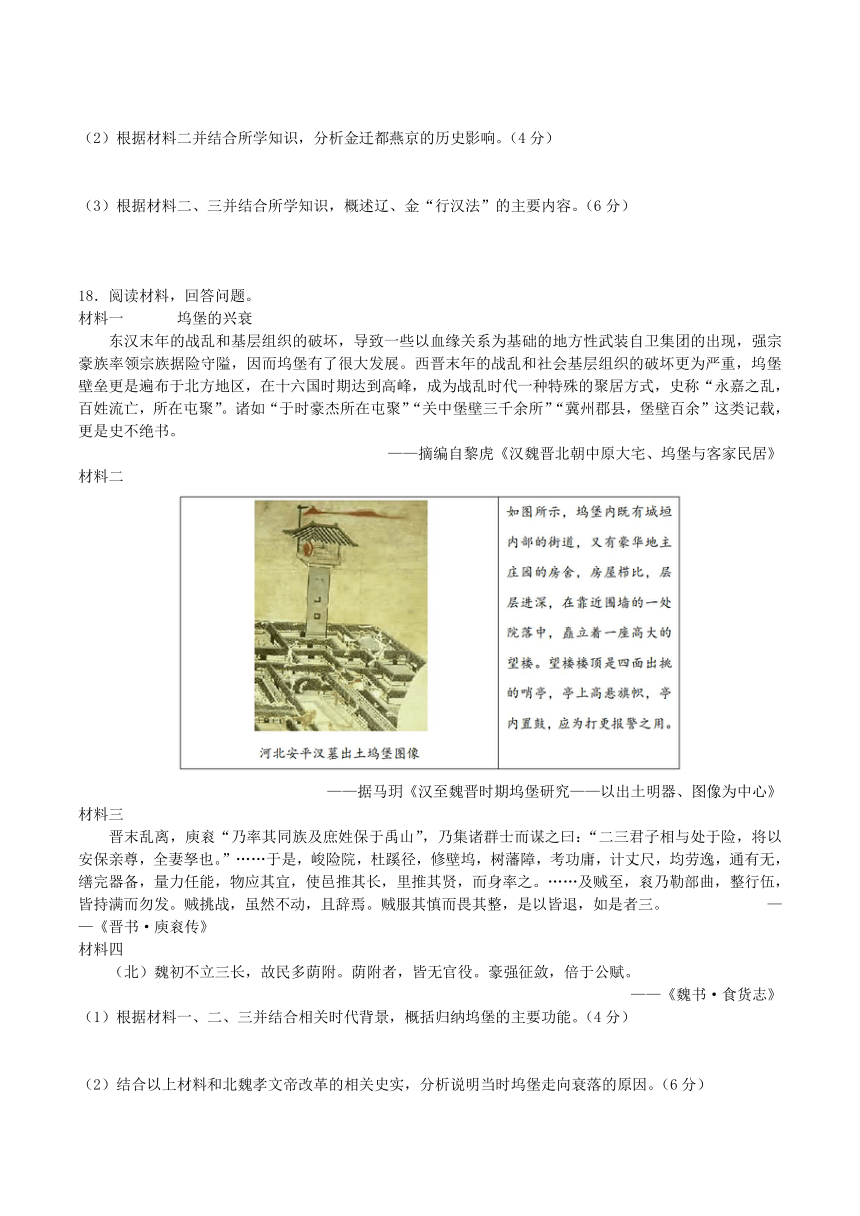

材料二

——据马玥《汉至魏晋时期坞堡研究——以出土明器、图像为中心》

材料三

晋末乱离,庾衮“乃率其同族及庶姓保于禹山”,乃集诸群士而谋之曰:“二三君子相与处于险,将以安保亲尊,全妻孥也。”……于是,峻险院,杜蹊径,修壁坞,树藩障,考功庸,计丈尺,均劳逸,通有无,缮完器备,量力任能,物应其宜,使邑推其长,里推其贤,而身率之。……及贼至,衮乃勒部曲,整行伍,皆持满而勿发。贼挑战,虽然不动,且辞焉。贼服其慎而畏其整,是以皆退,如是者三。 ——《晋书·庾衮传》

材料四

(北)魏初不立三长,故民多荫附。荫附者,皆无官役。豪强征敛,倍于公赋。

——《魏书·食货志》

(1)根据材料一、二、三并结合相关时代背景,概括归纳坞堡的主要功能。(4分)

(2)结合以上材料和北魏孝文帝改革的相关史实,分析说明当时坞堡走向衰落的原因。(6分)

(3)回顾坞堡的兴衰历程,这对我国现代社会治理有何历史启示?(4分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

官员的选拔与管理是国家制度的重要组成部分,也是社会治理的必要前提,中国古代官员的选拔与管理经历了一个漫长的发展阶段,对封建政权的发展产生了重要的影响。学者刘建军在《古代中国的政治制度十六讲》中指出,“一个政权是开放的,还是封闭的,主要是看拥有权力的人是局限于某一集团、某一阶级,还是来自不同的集团和阶级。”

根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中任意一点拟定一个论题,并予以阐述。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

北宋经济发达并拥有先进的印刷技术,朝廷大力扶持书院,佛道二教为书院的选址以及讲说形式提供了经验,这些有利条件促使书院在宋代进入“黄金期”。宋代书院为学生营造了一个幽美的学习环境。四大书院教育成绩突出,为宋代社会培养了众多人才,也为官学科举教育的弊端起到修正作用。

除书院外,宋代在多个领域被人们视为“黄金期”,如哲理性诗词创作的黄金期、民间制瓷业发展的黄金期、科技发明的黄金期等,不同的视角反映了人们探究宋代历史的不同侧面。

——摘编自刘明明《宋代四大书院教育研究》

围绕宋代历史,选择在宋代进入“黄金期”的任一领域(除书院外),参照材料信息并运用所学具体史实予以论述。(要求:以所选领域为主题,论证充分,史实准确,表述清晰。)

参考答案

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C B C B C B B C C C

题号 11 12 13 14 15 16

答案 C B D B C C

二、非选择题

17.【答案】(14分)

(1)发展变化:春秋战国时期,中原华夏与周边各族由“言语不通,嗜欲不同”,随着诸侯纷争、经济文化交流,各民族逐渐融合,华夏认同观念逐渐形成;秦汉长期的大一统及其实行的统一措施促成了文化的一致性,华夏认同不断发展。(4分)

(2)影响:促进金朝社会经济文化的发展;促进了民族交融;促进了统一的多民族国家的发展进程;加速了北京地区的建设发展,为此后历代定都北京奠定了基础。(4分,每点2分)

(3)内容:政治上定都(或迁都)中原地区,采用中原王朝政治制度;经济上采用中原的生产方式,发展农耕经济;思想文化上接受中原的儒家思想和文化习俗。(6分,每点2分)

18.【答案】(14分)

(1)功能:军事防御,提供乱世求生场所;组织生产,是自给自足的经济实体;荫附人口,躲避赋役之地;聚族而居,是取代乡里的基层自治组织;稳定秩序,分裂割据下延续文明的载体;豪族自保,易于政治割据的基地;各族杂居,促进民族交融的空间等。(4分,每点2分,答出其中2点即可得满分)

(2)原因:北魏统一黄河流域后,逐步剪除地方割据势力;北魏初推行的宗主督护制弊端日益显露;推广均田制,使荫附人口转变为国家的编户齐民;租调制有利于减轻负担,增强受田农民对政府的认可;推行三长制,打击了地方豪强,也使社会趋于稳定;北魏政权的封建化,为北方经济恢复提供了政权保障,也为北方各民族间的交往交融开拓了广阔的地理空间。在此基础上,坞堡逐渐走向衰落。(6分,每点2分,答出其中3点即可得满分)

(3)历史启示:鉴于此,中国现代社会治理要做到:加强基层治理,构建和谐社会;重视发展经济,努力改善民生;关注弱势群体,共享改革发展成果;合理调配社会资源,力保社会公平;加强社区互助合作,增进社区居民的凝聚力;全面依法治国,建设法治社会;筑牢中华民族共同体意识,践行各民族平等团结、共同发展繁荣的民族政策;坚持和发展中国特色社会主义事业,推进中华民族伟大复兴;以史为鉴,与时俱进,不断推进国家治理体系和治理能力现代化。(4分,每点2分,答出其中2点即可得满分)

19.【答案】(12分)

示例:科举制的确立和发展促进了隋唐国家治理水平的提升。(2分)

论述:魏晋时期,在官员选拔上主要推行九品中正制,由中正官按照家世、道德和才能对士人定品授官。后来,随着门阀士族势力的发展,中正选官只重家世门第,逐渐形成“上品无寒门,下品无世族”的局面,造成了社会阶层固化,九品中正制也逐渐丧失了为国家治理选拔人才的职能。隋唐时期,随着寒门庶族地主实力上升,他们希望打破门阀士族垄断政治的局面,积极要求参政。隋朝统治者开始采用分科考试的办法选拔人才,并设立进士科,科举制形成。唐朝统治者增加了科举考试科目,创立了武举殿试,并任命高官主持科举考试,进一步推动了科举制的发展。隋唐时期的科举制是封建选官制度的一大进步,它把读书、考试和做官紧密结合起来,有利于打破特权垄断、扩大官吏人才来源、提高官员文化素质,将选官、用官权从世家大族手中收归中央,大大加强了中央集权。(8分)

总之,科举制取代九品中正制,适应了统一多民族国家从分裂走向统一的历史潮流,促进了国家治理水平的提升,为后世沿用,影响深远。(2分)

20.【答案】(12分)

示例一

主题:科技发明的黄金期。(2分)

论述:农业、手工业和商业的发展,政府与士大夫阶层的关注以及儒学的复兴(尤其是崇尚思辨的理学的兴起),为科技发明的涌现提供了物质基础、政治前提和良好的社会环境。印刷术、火药和指南针三大发明在宋朝基本成熟,沈括的《梦溪笔谈》记载和总结了当时的许多科技成果。三大发明促进了文化的传播,改变了战争的形态,促进了海外贸易的发展,为人类文明进步作出了重要贡献,沈括等文人对科技成果的总结,推动了生产力的发展和世俗生活的丰富,助推了思辨哲学的发展,丰富了中华优秀传统文化的内容。(8分)

总之,宋代中国进入科学发展的黄金期,具有特定的历史背景,对中国历史乃至世界历史的发展进程,产生了长远的积极影响。(2分)

示例二

主题:科举取士的黄金期。(2分)

论述:宋廷制定崇文抑武方针,放松了对土地和人口择业的限制,官方和民间教育的发展以及门第观念的淡化,都为科举取士进入一个前所未有的黄金期创造了重要条件。宋代科举的录取规模较之隋唐大幅扩大,参加科举考试的限制也有所减少,形成“取士不问家世”的风气,科举考试的内容和形式也经过王安石变法等活动与时俱进。科举制度的发展,大大提高了官员的文化水平,促进了社会阶层的流动,巩固了中央集权制度,增强了士大夫阶层的国家认同,促进了社会读书向学风气的发展和教育的平民化。宋朝的科举取士也影响到周边民族政权选官制度的发展。(8分)

总之,较之隋唐和元明清,宋代科举取士在宋代发展到中国古代社会的一座高峰,对政治统治、阶层流动、思想文化、民族交融的发展都起到了重要推动作用。(2分)

(“示例”仅供参考,不作为评分的唯一标准)

一、单项选择题(本题有16小题,每小题3分,共计48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

1.余杭良渚古城由宫殿区、内城、外城组成。外围是一个由11条坝体构成的庞大的水利系统,它是世界上最早的水坝系统。这个水利工程分高坝和低坝两类,控制范围达100平方公里,距今已有5000余年,具有防洪、运输和灌溉等综合功能。这反映了良渚()

A.封建制度强大的社会控制力 B.社会治理和基础设施的联系

C.社会的高度组织和管理能力 D.阶级分化深刻影响城市规划

2.儒学经典《春秋》对吴楚之君,只称“子”,齐晋只称“侯”,宋虽弱小,却称“公”。践土之盟,明明是晋文公把周天子叫来,《春秋》却说是“天王狩于河阳”。这表明当时儒家( )

A.维护新兴地主阶级的利益 B.主张维护周代的礼乐秩序

C.赞同宋国国君的治国理念 D.支持周天子参加诸侯会盟

3.春秋战国时代黄帝、顺项、帝誉、尧、舜受到广泛推崇,从上古部落联盟首领转化为声名显赫的圣王,并汇聚成具有纵向血缘关系的儒家五帝系统。五帝文化形象的演变反映出当时( )

A.民族交融的不断发展 B.儒家思想体系的形成

C.国家统一的政治诉求 D.传统政治秩序的崩溃

4.秦朝建立后,在中央设立了博士官职。这些博士缺乏传世文献记载,今尚知名的只有17人,他们大多是儒生,其职责是“掌教弟子,国有疑事,掌承问对”,但不参与政治决策,政治影响甚微。究其原因是( )

A.百家争鸣的延续 B治国理念的影响 C太学教育的发展 D.制约皇权的需要

5.西汉初年,丞相萧何为汉高祖营建未央宫时“务求壮丽”,高祖愤怒地质问他:“天下匈匈苦战数岁,成败未可知,是何治宫室过度也?”萧何则称:“天子以四海为家,非壮丽无以重威。”最终,高祖认同了萧何的看法。这可以用于说明当时( )

A.君主与丞相争夺政治主导权 B.休养生息理念受到挑战

C.政治理念注重强化皇权威仪 D.儒家伦理影响政治生活

6.黄河流域在西汉晚期至东汉,大致归并为关东(山东)、关西(山西)两个文化倾向有差异的基本文化区。到东晋时,许多关西关东方言已经混一。魏晋以后,出现了江南、江北两个文化区并峙的局面。对上述文化区格局的变迁解释正确的是( )

A.黄河流域文化差异缩小得益于大一统的局面

B.江南地区的经济开发影响文化区格局的变化

C.区域间文化差异会影响中央集权体制的建立

D.自然地理条件决定文化区的多样性与统一性

7.据《封氏闻见记》记载,唐玄宗开元年间饮茶风俗逐渐从南方蔓延至北方黄河流域。“京邑城市,多开店铺……其茶自江淮而来,舟车相继,所在山积,色额甚多”。该史料可用于研究唐代( )

A.政治经济重心的南移 B.南北经济文化的交流

C.开放包容的盛唐气象 D.社会生产的细致分工

8.继公元640年唐弘化公主嫁给吐谷浑之后,文成公主、金城公主嫁去吐蕃,宁国公主、崇徽公主嫁去回纥,另外,唐王朝与奚、契丹等少数民族也实行了和亲。唐朝此举( )

A.说明国家实力尚弱 B.提高女性政治地位

C.意在稳定民族关系 D.标志羁縻政策终结

9.两税法规定:根据每年政府需要支出的多少来制定税赋的轻重,然后再根据所辖各个州县的人口多少,田亩面积大小以及贫富的差异,合理地分配各自所应征纳的税额。上述规定体现了( )

A.税收确定原则 B.多劳多得原则 C.量出制入原则 D.效率优先原则

10.魏晋实行九品中正制,朝廷在选拔、任免官员时,要向中正官征询被选任者的家世、行状(道德)品级,但中正官只有品评权,没有任命权,只是把自己的品评意见提交给政府,据此可知,该制度( )

A.彰显了分权与制衡 B.固化了社会阶层流动

C.强化了中央的权威 D.遏制了地方势力集团

11.唐天宝年间,高仙芝远征中亚将柘枝舞带入中原,舞女服饰是“香衫窄袖裁”,入唐的胡旋舞女穿窄口裤,脚着“小头鞋履”,这更促使贵族和士民“好为胡服和胡帽”。随着“天宝末年时世妆”风行一时,时髦人士崇尚中亚的“小头鞋履窄衣裳”。这反映了()

A.汉民胡化的现象十分严重 B.社会生活映射盛唐风貌

C.唐代开放包容的社会风尚 D.中西文化交流互鉴频繁

12.唐德宗建中元年,宰相杨炎推行两税法,一年分夏秋两季征税。据唐时人说法,此制与租庸调制最显著的不同是“户无主客,以见居为簿”“人无丁中,以贫富为差”。据此可知,两税法( )

A.限制了土地兼并 B.有利于人口自由流徙

C.保证了生产时间 D.减轻了农民徭役负担

13.“趋时贵书”为北宋前期书坛上普遍存在的现象。学书者直接取法今人,效仿考官或朝廷权臣的书法,形成了诸如“院体”“台阁体”“馆阁体”之类的书法现象。这一现象的出现缘于( )

A.书法艺术成熟 B.贵族政治发展 C.商品经济繁荣 D.重文轻武国策

14.辽宋夏金元时期的北方少数民族政权在开拓边疆、推动民族发展和民族交融、活跃文化交流等方面起到了积极作用,对中华文明的演进作出了重要的贡献。下列说法能佐证上述观点的是( )

A南北面官制促进女真族与汉族民族交融B.榷场互市贸易加强宋与辽夏金经济往来

C迁都燕京实现了边疆与内地一体化管理D.招抚东北在黑龙江流域设立奴儿干都司

15.北宋时期,时人云“有钱莫买金,多买江东纸,江东纸白如春云”。四川的布头笺、冷金笺,歙州的凝霜、澄心,宣州的栗纸,浙江的藤纸,温州的蠲纸都是有名的品种。这反映出( )

A.士人社会审美情趣的变化 B.手工业区域分工逐步形成

C.市场需求助推品种多样化 D.专业化市镇经济较快发展

16.北宋元祐四年,苏辙出使辽国,发现苏氏兄弟的文集在辽国广为传诵。辽国人对于苏辙的到来非常欣喜,不断打听苏轼的情况,于是有了苏辙的名句“谁将家集过幽都,逢见胡人问大苏”。由此可推断( )

A.党项族人普遍仰慕中原文化 B.绍兴和议带来宋辽长期和平

C.辽国境内多元文化共同发展 D.辽国全盘继承中原典章制度

二、非选择题:共52分。第17题14分,第18题14分,第19题12分,第20题12分。

17.阅读下列材料,回答问题。(14分)

材料一

据《礼记·王制》记述,春秋时期“中国(中原华夏)、戎夷,五方之民,皆有其性也,不可推移(改变)。……言语不通,嗜欲不同”。而至东汉初年,据《续汉书·祭祀志》记载,光武帝称其时已然“车同轨、书同文、人同伦”。

材料二

据史书记载,在金迁都前后,朝臣曾有激烈争论。反对迁都者提出,“上都之地,我国旺气,况是根本,何可弃之”。赞同迁都者的理由则是,“上京僻在一隅,转漕艰而民不便……燕都地处雄要……易于据守……燕京地广土坚,人物蕃息,乃礼义之所”等。1153年,金迁都燕京。迁都二十多年后,“女真人寝忘旧风”,“燕饮音乐,皆习汉风”。

——《大金国志》等

材料三

北方(指北方少数民族)奄有(统治)中夏,必行汉法,可以长久矣,故后魏(北魏)、辽、金历年(统治时间)最多。 ——【元】许衡《鲁斋遗书》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括从春秋到东汉时期华夏认同是如何发展变化的。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析金迁都燕京的历史影响。(4分)

(3)根据材料二、三并结合所学知识,概述辽、金“行汉法”的主要内容。(6分)

18.阅读材料,回答问题。

材料一 坞堡的兴衰

东汉末年的战乱和基层组织的破坏,导致一些以血缘关系为基础的地方性武装自卫集团的出现,强宗豪族率领宗族据险守隘,因而坞堡有了很大发展。西晋末年的战乱和社会基层组织的破坏更为严重,坞堡壁垒更是遍布于北方地区,在十六国时期达到高峰,成为战乱时代一种特殊的聚居方式,史称“永嘉之乱,百姓流亡,所在屯聚”。诸如“于时豪杰所在屯聚”“关中堡壁三千余所”“冀州郡县,堡壁百余”这类记载,更是史不绝书。

——摘编自黎虎《汉魏晋北朝中原大宅、坞堡与客家民居》

材料二

——据马玥《汉至魏晋时期坞堡研究——以出土明器、图像为中心》

材料三

晋末乱离,庾衮“乃率其同族及庶姓保于禹山”,乃集诸群士而谋之曰:“二三君子相与处于险,将以安保亲尊,全妻孥也。”……于是,峻险院,杜蹊径,修壁坞,树藩障,考功庸,计丈尺,均劳逸,通有无,缮完器备,量力任能,物应其宜,使邑推其长,里推其贤,而身率之。……及贼至,衮乃勒部曲,整行伍,皆持满而勿发。贼挑战,虽然不动,且辞焉。贼服其慎而畏其整,是以皆退,如是者三。 ——《晋书·庾衮传》

材料四

(北)魏初不立三长,故民多荫附。荫附者,皆无官役。豪强征敛,倍于公赋。

——《魏书·食货志》

(1)根据材料一、二、三并结合相关时代背景,概括归纳坞堡的主要功能。(4分)

(2)结合以上材料和北魏孝文帝改革的相关史实,分析说明当时坞堡走向衰落的原因。(6分)

(3)回顾坞堡的兴衰历程,这对我国现代社会治理有何历史启示?(4分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

官员的选拔与管理是国家制度的重要组成部分,也是社会治理的必要前提,中国古代官员的选拔与管理经历了一个漫长的发展阶段,对封建政权的发展产生了重要的影响。学者刘建军在《古代中国的政治制度十六讲》中指出,“一个政权是开放的,还是封闭的,主要是看拥有权力的人是局限于某一集团、某一阶级,还是来自不同的集团和阶级。”

根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中任意一点拟定一个论题,并予以阐述。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

北宋经济发达并拥有先进的印刷技术,朝廷大力扶持书院,佛道二教为书院的选址以及讲说形式提供了经验,这些有利条件促使书院在宋代进入“黄金期”。宋代书院为学生营造了一个幽美的学习环境。四大书院教育成绩突出,为宋代社会培养了众多人才,也为官学科举教育的弊端起到修正作用。

除书院外,宋代在多个领域被人们视为“黄金期”,如哲理性诗词创作的黄金期、民间制瓷业发展的黄金期、科技发明的黄金期等,不同的视角反映了人们探究宋代历史的不同侧面。

——摘编自刘明明《宋代四大书院教育研究》

围绕宋代历史,选择在宋代进入“黄金期”的任一领域(除书院外),参照材料信息并运用所学具体史实予以论述。(要求:以所选领域为主题,论证充分,史实准确,表述清晰。)

参考答案

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C B C B C B B C C C

题号 11 12 13 14 15 16

答案 C B D B C C

二、非选择题

17.【答案】(14分)

(1)发展变化:春秋战国时期,中原华夏与周边各族由“言语不通,嗜欲不同”,随着诸侯纷争、经济文化交流,各民族逐渐融合,华夏认同观念逐渐形成;秦汉长期的大一统及其实行的统一措施促成了文化的一致性,华夏认同不断发展。(4分)

(2)影响:促进金朝社会经济文化的发展;促进了民族交融;促进了统一的多民族国家的发展进程;加速了北京地区的建设发展,为此后历代定都北京奠定了基础。(4分,每点2分)

(3)内容:政治上定都(或迁都)中原地区,采用中原王朝政治制度;经济上采用中原的生产方式,发展农耕经济;思想文化上接受中原的儒家思想和文化习俗。(6分,每点2分)

18.【答案】(14分)

(1)功能:军事防御,提供乱世求生场所;组织生产,是自给自足的经济实体;荫附人口,躲避赋役之地;聚族而居,是取代乡里的基层自治组织;稳定秩序,分裂割据下延续文明的载体;豪族自保,易于政治割据的基地;各族杂居,促进民族交融的空间等。(4分,每点2分,答出其中2点即可得满分)

(2)原因:北魏统一黄河流域后,逐步剪除地方割据势力;北魏初推行的宗主督护制弊端日益显露;推广均田制,使荫附人口转变为国家的编户齐民;租调制有利于减轻负担,增强受田农民对政府的认可;推行三长制,打击了地方豪强,也使社会趋于稳定;北魏政权的封建化,为北方经济恢复提供了政权保障,也为北方各民族间的交往交融开拓了广阔的地理空间。在此基础上,坞堡逐渐走向衰落。(6分,每点2分,答出其中3点即可得满分)

(3)历史启示:鉴于此,中国现代社会治理要做到:加强基层治理,构建和谐社会;重视发展经济,努力改善民生;关注弱势群体,共享改革发展成果;合理调配社会资源,力保社会公平;加强社区互助合作,增进社区居民的凝聚力;全面依法治国,建设法治社会;筑牢中华民族共同体意识,践行各民族平等团结、共同发展繁荣的民族政策;坚持和发展中国特色社会主义事业,推进中华民族伟大复兴;以史为鉴,与时俱进,不断推进国家治理体系和治理能力现代化。(4分,每点2分,答出其中2点即可得满分)

19.【答案】(12分)

示例:科举制的确立和发展促进了隋唐国家治理水平的提升。(2分)

论述:魏晋时期,在官员选拔上主要推行九品中正制,由中正官按照家世、道德和才能对士人定品授官。后来,随着门阀士族势力的发展,中正选官只重家世门第,逐渐形成“上品无寒门,下品无世族”的局面,造成了社会阶层固化,九品中正制也逐渐丧失了为国家治理选拔人才的职能。隋唐时期,随着寒门庶族地主实力上升,他们希望打破门阀士族垄断政治的局面,积极要求参政。隋朝统治者开始采用分科考试的办法选拔人才,并设立进士科,科举制形成。唐朝统治者增加了科举考试科目,创立了武举殿试,并任命高官主持科举考试,进一步推动了科举制的发展。隋唐时期的科举制是封建选官制度的一大进步,它把读书、考试和做官紧密结合起来,有利于打破特权垄断、扩大官吏人才来源、提高官员文化素质,将选官、用官权从世家大族手中收归中央,大大加强了中央集权。(8分)

总之,科举制取代九品中正制,适应了统一多民族国家从分裂走向统一的历史潮流,促进了国家治理水平的提升,为后世沿用,影响深远。(2分)

20.【答案】(12分)

示例一

主题:科技发明的黄金期。(2分)

论述:农业、手工业和商业的发展,政府与士大夫阶层的关注以及儒学的复兴(尤其是崇尚思辨的理学的兴起),为科技发明的涌现提供了物质基础、政治前提和良好的社会环境。印刷术、火药和指南针三大发明在宋朝基本成熟,沈括的《梦溪笔谈》记载和总结了当时的许多科技成果。三大发明促进了文化的传播,改变了战争的形态,促进了海外贸易的发展,为人类文明进步作出了重要贡献,沈括等文人对科技成果的总结,推动了生产力的发展和世俗生活的丰富,助推了思辨哲学的发展,丰富了中华优秀传统文化的内容。(8分)

总之,宋代中国进入科学发展的黄金期,具有特定的历史背景,对中国历史乃至世界历史的发展进程,产生了长远的积极影响。(2分)

示例二

主题:科举取士的黄金期。(2分)

论述:宋廷制定崇文抑武方针,放松了对土地和人口择业的限制,官方和民间教育的发展以及门第观念的淡化,都为科举取士进入一个前所未有的黄金期创造了重要条件。宋代科举的录取规模较之隋唐大幅扩大,参加科举考试的限制也有所减少,形成“取士不问家世”的风气,科举考试的内容和形式也经过王安石变法等活动与时俱进。科举制度的发展,大大提高了官员的文化水平,促进了社会阶层的流动,巩固了中央集权制度,增强了士大夫阶层的国家认同,促进了社会读书向学风气的发展和教育的平民化。宋朝的科举取士也影响到周边民族政权选官制度的发展。(8分)

总之,较之隋唐和元明清,宋代科举取士在宋代发展到中国古代社会的一座高峰,对政治统治、阶层流动、思想文化、民族交融的发展都起到了重要推动作用。(2分)

(“示例”仅供参考,不作为评分的唯一标准)

同课章节目录