专项素养综合全练(五) 跨学科专练(二)

文档属性

| 名称 | 专项素养综合全练(五) 跨学科专练(二) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 222.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-18 10:56:34 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

专项素养综合全练(五)

跨学科专练(二)

1.(跨学科·科学)下列选项中加

点的“还”字与“答案”中加点的“还”字表达效果相同

的一项是 ( )

问题:大风常常会造成哪些危害

答案:强风造成交通堵塞、植被破坏、房屋桥梁倒塌,还会

造成强对流天气等。

A

A.手机主要用来沟通交流,还能用来休闲娱乐。

B.你好歹还会两句英语,我连字母都不认得。

C.半夜了,他还在工作。

D.他还真有办法。

解析 “答案”中的“还”字表示在某个范围之外有所补

充,A项中的“还”字与其表达效果相同。B项中的“还”

字表示程度上勉强过得去;基本达到要求。C项中的“还”

字表示动作继续进行;仍旧。D项中的“还”字表示没想到

如此,而居然如此(多含赞叹或责备、讥讽的语气)。

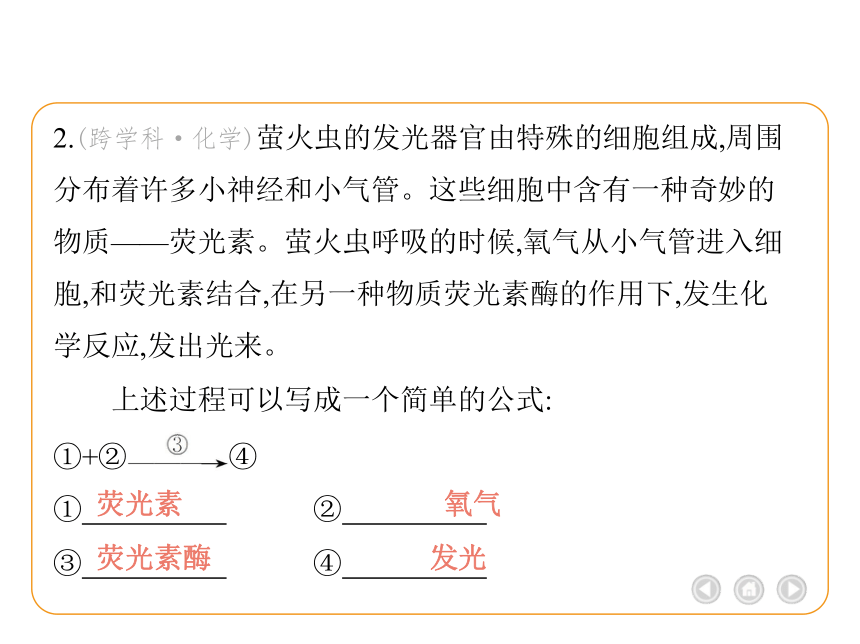

2.(跨学科·化学)萤火虫的发光器官由特殊的细胞组成,周围

分布着许多小神经和小气管。这些细胞中含有一种奇妙的

物质——荧光素。萤火虫呼吸的时候,氧气从小气管进入细

胞,和荧光素结合,在另一种物质荧光素酶的作用下,发生化

学反应,发出光来。

上述过程可以写成一个简单的公式:

①+② ④

① ②

③ ④

荧光素 氧气

荧光素酶 发光

解析 从题干给出信息中梳理萤火虫发光的过程完成公式

即可。

3.(跨学科·生物)除涉禽中的鹭,游禽中的鹈鹕和猛禽中的部

分鹰隼(这是些在树上筑粗陋大巢的鸟)外,编织巢几乎全部

为雀形目鸟类所造。它们长于鸣啭,巧于营巢,故根据分类的

说法,我们又称它们为鸣禽。雀形目是新鸟亚纲中种数最多

的一目,其庞大的数量占现代鸟类总体的一半以上。

根据上面的内容,解释什么是“鸣禽”。

答:

鸣禽是长于鸣啭、巧于营巢的雀形目鸟类。(或:鸣禽

是雀形目鸟类,它们长于鸣啭,巧于营巢。)

解析 这道题涉及生物学科的相关知识,重在考查学生在阅

读中对关键词语的把握及信息的筛选能力。

4.(跨学科·物理)阅读下面的文字,完成小题。

【材料一】

①唐代诗人刘长卿的代表作《逢雪宿芙蓉山主人》,描绘的

是一幅风雪夜归图:“日暮苍山远,天寒白屋贫。柴门闻犬

吠,风雪夜归人。”“日暮苍山远”勾勒傍晚时分山川的景

象,它不仅美,而且很真实。为什么日暮的时候苍山会显得远

一些呢

②实际上,这与黄昏时分太阳与苍山二者自身及之间的影像

变化有关,其中涉及一些物理学知识。

③黄昏时的太阳看起来比中午时大些,是因为白色(或浅色)

的形体在黑色或暗色背景的衬托下,具有较强的反射光亮,呈

扩张性的渗出,这种现象叫光渗作用。黄昏时,四周天空是暗

沉沉的,因而太阳相对显得明亮,而在中午时,四周天空都很

明亮,相对之下,太阳与背衬的亮度差没有那么悬殊,这就使

太阳在黄昏时看起来比中午时大些。

④文艺复兴时期,意大利学者达·芬奇在他的著作中曾对光渗

现象做过描述:“隔着太阳窥看树枝,常觉得它变细了甚至于

辨别不出。按理,城堡上的炮眼和垛子是一样宽的,然而我看

起来前者特别宽一些。”

⑤其实,当各种不同波长的光同时通过晶状体时,聚集点并不

完全在视网膜的一个平面上,因此在视网膜上的影像的清晰

度就有一定差别。波长较长的暖色光(如红光)焦距长,焦点

不在视网膜上,在视网膜上所形成的影像模糊不清,似乎具有

一种扩散性;相反,波长较短的冷色光(如蓝光)就比较清晰,似

乎具有某种收缩性。所以,同样大小的物体,红色物体就显得

比蓝色物体大一些。

⑥色彩的膨胀、收缩不仅与波长有关,而且还与明亮程度有

关。光亮的物体在视网膜上所成影像的轮廓外似乎有一圈

光圈围绕着,使物体在视网膜上的影像轮廓扩大了,看起来就

觉得比实物大一些。

⑦另外,点光源发出光的强度,随着距离的增加会越来越弱。

所以在一般情况下,很多人会有这样的感觉:光亮的物体显得

近些,灰暗或阴影中的物体显得远些。黄昏时太阳离地平线

越来越近,它的明亮程度也越来越小,周围的景物(苍山)也越

来越暗,人们感到它越来越远了。同时,日落时,太阳看起来

比中午时大些,太阳变大了,太阳旁边的景物在观察者的眼中

就相对变小了。

⑧经过上面的解释,对“日暮苍山远”所勾勒的黄昏苍山图,

我们是否有了更通透的理解

(摘编自王恒《光渗作用成就千古绝句》)

【材料二】

根据瑞利散射原理,光波的波长与其散射光的强度成反比。

暖色光为长波,散射光强度小,不易散射;冷色光为短波,散射

光强度大,容易散射。正午太阳直射,阳光穿过大气层的厚度

最小,其在大气层被散射掉的短波成分较少。早晨或黄昏的

阳光斜射,穿过大气层的厚度比正午时厚得多,其被大气散射

掉的短波成分较多。因此,观察者在早晨或黄昏接收到的阳

光主要是长波的暖光色,太阳看上去就比正午时大些。

(摘编自余小英、李凡生《从物理学角度鉴赏

“两小儿辩日”》)

【材料三】

物理学是用人的理智寻求自然界中表面现象背后所隐藏的

简洁规律美,文学是用情感感受世间的人和物,它是一种诗意

的美。物理学与文学就像两条溪流。物理学这条溪流融汇

了人类的理性,溪水沿着自己的方向准确无误地流动着。文

学的溪流则充满了想象,那跳跃的溪水时而清脆激越,时而忧

郁低沉。当物理学与文学这两条溪流在大海汇聚的那一刻,

我们才真正懂得了海阔天空,感受到了自然界更深邃、更广

阔的美。

(摘编自韩晓霞《论物理学与文学的关系》)

(1)光渗作用的产生受哪些因素影响 结合【材料一】简要概

括。

答:

光的波长、物体的明亮程度、光源的距离。

(2)阅读【材料一】和【材料二】,描述“黄昏时的太阳看起

来比中午时大些”这一现象的产生过程。

答:

黄昏的阳光斜射,穿过大气层的厚度比正午时厚得多,其

被大气散射掉的短波成分较多,使更多的长波通过晶状体,暖

色光在视网膜上形成扩散性的模糊影像,再加上暗色的背景

衬托,所以黄昏时的太阳看起来比中午时大些。

(3)学好物理对语文学习有什么帮助 结合【材料一】和【材

料三】简要概括。

答:

运用物理学知识可以解释“日暮苍山远”的原理,所以学

好物理有助于我们加深对语文知识的理解;物理学是用人的

理智寻求自然界中表面现象背后所隐藏的简洁规律美,所以

学好物理有助于我们更深刻地理解语文的诗意之美和自然

界更深邃、更广阔的美。

解析 (1)结合【材料一】第⑤段至第⑦段可概括出答案。

(2)根据【材料一】“黄昏时,四周天空是暗沉沉的……这就

使太阳在黄昏时看起来比中午时大些”“波长较长的暖色

光(如红光)焦距长……似乎具有某种收缩性”和【材料

二】“暖光色为长波……太阳看上去就比正午时大些”提

炼信息,概括作答即可。

(3)根据【材料一】运用物理学知识解释“日暮苍山远”可

知,学好物理有助于我们加深对语文知识的理解;根据【材料

三】“物理学是用人的理智寻求自然界中表面现象背后所

隐藏的简洁规律美……感受到了自然界更深邃、更广阔的

美”可知,学好物理有助于我们更深刻地理解语文的诗意之

美和自然界更深邃、更广阔的美。

谢谢观看

专项素养综合全练(五)

跨学科专练(二)

1.(跨学科·科学)下列选项中加

点的“还”字与“答案”中加点的“还”字表达效果相同

的一项是 ( )

问题:大风常常会造成哪些危害

答案:强风造成交通堵塞、植被破坏、房屋桥梁倒塌,还会

造成强对流天气等。

A

A.手机主要用来沟通交流,还能用来休闲娱乐。

B.你好歹还会两句英语,我连字母都不认得。

C.半夜了,他还在工作。

D.他还真有办法。

解析 “答案”中的“还”字表示在某个范围之外有所补

充,A项中的“还”字与其表达效果相同。B项中的“还”

字表示程度上勉强过得去;基本达到要求。C项中的“还”

字表示动作继续进行;仍旧。D项中的“还”字表示没想到

如此,而居然如此(多含赞叹或责备、讥讽的语气)。

2.(跨学科·化学)萤火虫的发光器官由特殊的细胞组成,周围

分布着许多小神经和小气管。这些细胞中含有一种奇妙的

物质——荧光素。萤火虫呼吸的时候,氧气从小气管进入细

胞,和荧光素结合,在另一种物质荧光素酶的作用下,发生化

学反应,发出光来。

上述过程可以写成一个简单的公式:

①+② ④

① ②

③ ④

荧光素 氧气

荧光素酶 发光

解析 从题干给出信息中梳理萤火虫发光的过程完成公式

即可。

3.(跨学科·生物)除涉禽中的鹭,游禽中的鹈鹕和猛禽中的部

分鹰隼(这是些在树上筑粗陋大巢的鸟)外,编织巢几乎全部

为雀形目鸟类所造。它们长于鸣啭,巧于营巢,故根据分类的

说法,我们又称它们为鸣禽。雀形目是新鸟亚纲中种数最多

的一目,其庞大的数量占现代鸟类总体的一半以上。

根据上面的内容,解释什么是“鸣禽”。

答:

鸣禽是长于鸣啭、巧于营巢的雀形目鸟类。(或:鸣禽

是雀形目鸟类,它们长于鸣啭,巧于营巢。)

解析 这道题涉及生物学科的相关知识,重在考查学生在阅

读中对关键词语的把握及信息的筛选能力。

4.(跨学科·物理)阅读下面的文字,完成小题。

【材料一】

①唐代诗人刘长卿的代表作《逢雪宿芙蓉山主人》,描绘的

是一幅风雪夜归图:“日暮苍山远,天寒白屋贫。柴门闻犬

吠,风雪夜归人。”“日暮苍山远”勾勒傍晚时分山川的景

象,它不仅美,而且很真实。为什么日暮的时候苍山会显得远

一些呢

②实际上,这与黄昏时分太阳与苍山二者自身及之间的影像

变化有关,其中涉及一些物理学知识。

③黄昏时的太阳看起来比中午时大些,是因为白色(或浅色)

的形体在黑色或暗色背景的衬托下,具有较强的反射光亮,呈

扩张性的渗出,这种现象叫光渗作用。黄昏时,四周天空是暗

沉沉的,因而太阳相对显得明亮,而在中午时,四周天空都很

明亮,相对之下,太阳与背衬的亮度差没有那么悬殊,这就使

太阳在黄昏时看起来比中午时大些。

④文艺复兴时期,意大利学者达·芬奇在他的著作中曾对光渗

现象做过描述:“隔着太阳窥看树枝,常觉得它变细了甚至于

辨别不出。按理,城堡上的炮眼和垛子是一样宽的,然而我看

起来前者特别宽一些。”

⑤其实,当各种不同波长的光同时通过晶状体时,聚集点并不

完全在视网膜的一个平面上,因此在视网膜上的影像的清晰

度就有一定差别。波长较长的暖色光(如红光)焦距长,焦点

不在视网膜上,在视网膜上所形成的影像模糊不清,似乎具有

一种扩散性;相反,波长较短的冷色光(如蓝光)就比较清晰,似

乎具有某种收缩性。所以,同样大小的物体,红色物体就显得

比蓝色物体大一些。

⑥色彩的膨胀、收缩不仅与波长有关,而且还与明亮程度有

关。光亮的物体在视网膜上所成影像的轮廓外似乎有一圈

光圈围绕着,使物体在视网膜上的影像轮廓扩大了,看起来就

觉得比实物大一些。

⑦另外,点光源发出光的强度,随着距离的增加会越来越弱。

所以在一般情况下,很多人会有这样的感觉:光亮的物体显得

近些,灰暗或阴影中的物体显得远些。黄昏时太阳离地平线

越来越近,它的明亮程度也越来越小,周围的景物(苍山)也越

来越暗,人们感到它越来越远了。同时,日落时,太阳看起来

比中午时大些,太阳变大了,太阳旁边的景物在观察者的眼中

就相对变小了。

⑧经过上面的解释,对“日暮苍山远”所勾勒的黄昏苍山图,

我们是否有了更通透的理解

(摘编自王恒《光渗作用成就千古绝句》)

【材料二】

根据瑞利散射原理,光波的波长与其散射光的强度成反比。

暖色光为长波,散射光强度小,不易散射;冷色光为短波,散射

光强度大,容易散射。正午太阳直射,阳光穿过大气层的厚度

最小,其在大气层被散射掉的短波成分较少。早晨或黄昏的

阳光斜射,穿过大气层的厚度比正午时厚得多,其被大气散射

掉的短波成分较多。因此,观察者在早晨或黄昏接收到的阳

光主要是长波的暖光色,太阳看上去就比正午时大些。

(摘编自余小英、李凡生《从物理学角度鉴赏

“两小儿辩日”》)

【材料三】

物理学是用人的理智寻求自然界中表面现象背后所隐藏的

简洁规律美,文学是用情感感受世间的人和物,它是一种诗意

的美。物理学与文学就像两条溪流。物理学这条溪流融汇

了人类的理性,溪水沿着自己的方向准确无误地流动着。文

学的溪流则充满了想象,那跳跃的溪水时而清脆激越,时而忧

郁低沉。当物理学与文学这两条溪流在大海汇聚的那一刻,

我们才真正懂得了海阔天空,感受到了自然界更深邃、更广

阔的美。

(摘编自韩晓霞《论物理学与文学的关系》)

(1)光渗作用的产生受哪些因素影响 结合【材料一】简要概

括。

答:

光的波长、物体的明亮程度、光源的距离。

(2)阅读【材料一】和【材料二】,描述“黄昏时的太阳看起

来比中午时大些”这一现象的产生过程。

答:

黄昏的阳光斜射,穿过大气层的厚度比正午时厚得多,其

被大气散射掉的短波成分较多,使更多的长波通过晶状体,暖

色光在视网膜上形成扩散性的模糊影像,再加上暗色的背景

衬托,所以黄昏时的太阳看起来比中午时大些。

(3)学好物理对语文学习有什么帮助 结合【材料一】和【材

料三】简要概括。

答:

运用物理学知识可以解释“日暮苍山远”的原理,所以学

好物理有助于我们加深对语文知识的理解;物理学是用人的

理智寻求自然界中表面现象背后所隐藏的简洁规律美,所以

学好物理有助于我们更深刻地理解语文的诗意之美和自然

界更深邃、更广阔的美。

解析 (1)结合【材料一】第⑤段至第⑦段可概括出答案。

(2)根据【材料一】“黄昏时,四周天空是暗沉沉的……这就

使太阳在黄昏时看起来比中午时大些”“波长较长的暖色

光(如红光)焦距长……似乎具有某种收缩性”和【材料

二】“暖光色为长波……太阳看上去就比正午时大些”提

炼信息,概括作答即可。

(3)根据【材料一】运用物理学知识解释“日暮苍山远”可

知,学好物理有助于我们加深对语文知识的理解;根据【材料

三】“物理学是用人的理智寻求自然界中表面现象背后所

隐藏的简洁规律美……感受到了自然界更深邃、更广阔的

美”可知,学好物理有助于我们更深刻地理解语文的诗意之

美和自然界更深邃、更广阔的美。

谢谢观看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)