18 中国人失掉自信力了吗

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

第五单元

18 中国人失掉自信力了吗

读 书

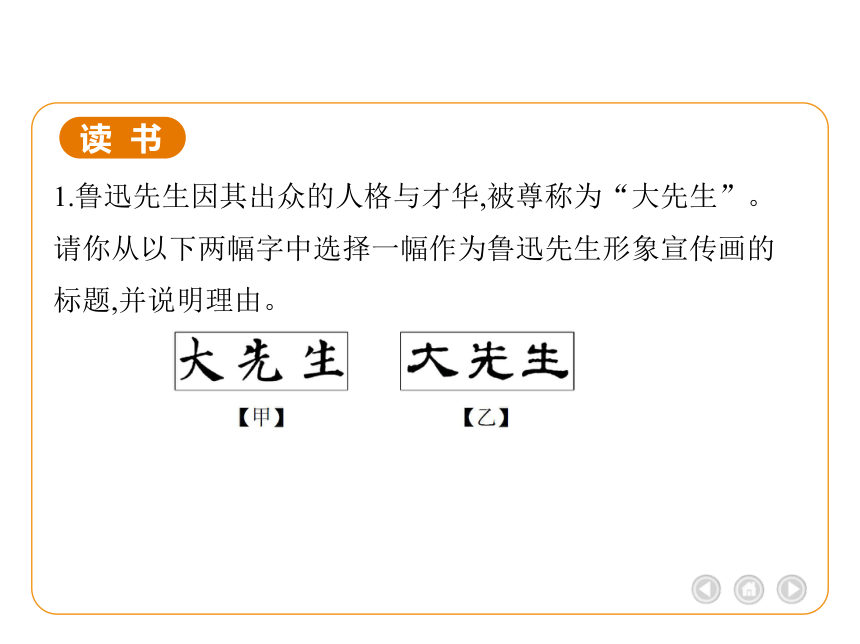

1.鲁迅先生因其出众的人格与才华,被尊称为“大先生”。

请你从以下两幅字中选择一幅作为鲁迅先生形象宣传画的

标题,并说明理由。

选择:

理由:

答案 (示例1)选择:【甲】 理由:【甲】是楷书,字体端正,

笔法严谨,正如鲁迅正直、严肃的形象。

(示例2)选择:【乙】 理由:【乙】是隶书,平稳舒展,大气端

庄,正如鲁迅先生沉稳、大气的品格。

解析 根据字体特点,结合鲁迅先生的形象、人格特点来分

析说明即可。

读 思

2.下列加点字注音完全正确的一项是 ( )

A.污蔑(miè) 脊梁(jí) 自欺欺人(qī)

B.渺茫(miǎo) 省悟(xǐng) 前仆后继(pú)

C.笼罩(lǒnɡ) 抹杀(shà) 宰相(xiànɡ)

D.慨叹(kǎi) 诓骗(kuānɡ) 搽粉(chá)

D

解析 A.脊jǐ。B.仆pū。C.杀shā。

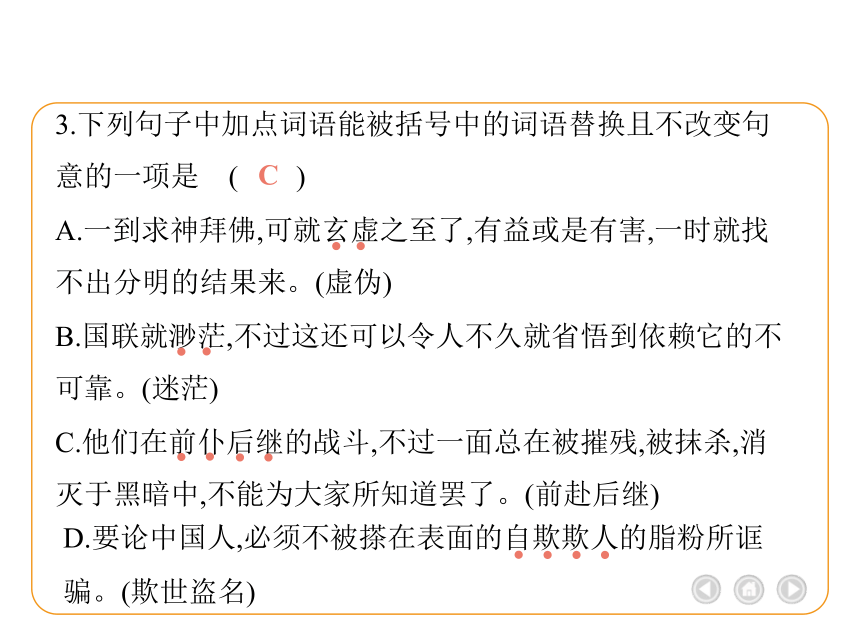

3.下列句子中加点词语能被括号中的词语替换且不改变句

意的一项是 ( )

A.一到求神拜佛,可就玄虚之至了,有益或是有害,一时就找

不出分明的结果来。(虚伪)

B.国联就渺茫,不过这还可以令人不久就省悟到依赖它的不

可靠。(迷茫)

C.他们在前仆后继的战斗,不过一面总在被摧残,被抹杀,消

灭于黑暗中,不能为大家所知道罢了。(前赴后继)

C

D.要论中国人,必须不被搽在表面的自欺欺人的脂粉所诓

骗。(欺世盗名)

解析 A.玄虚:空而不切实,不可信。虚伪:不真实,不实在,作

假。B.渺茫:因没有把握而难以预期。迷茫:广阔而看不清的

样子。D.自欺欺人:用自己都难以置信的话或手法来欺骗别

人;既欺骗自己也欺骗别人。欺世盗名:欺骗世人,窃取名誉。

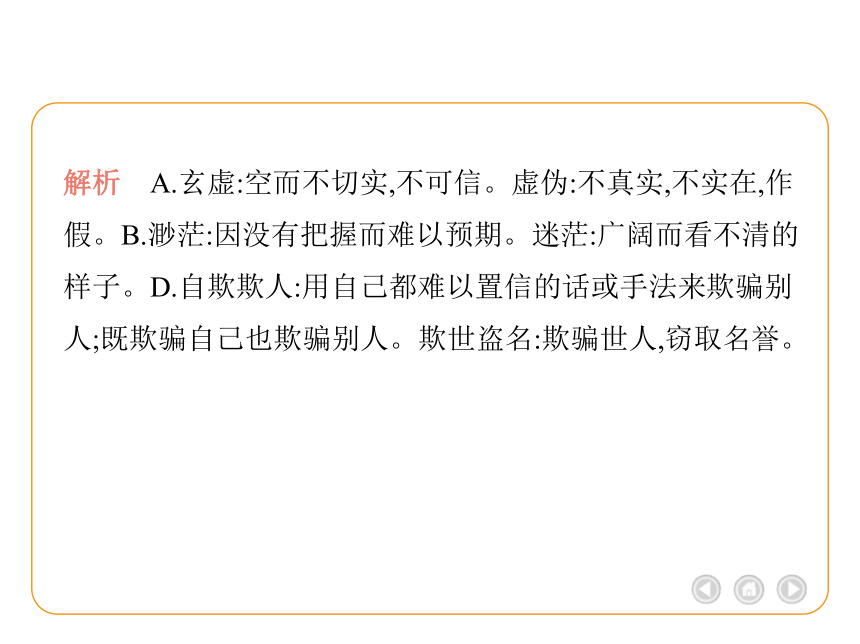

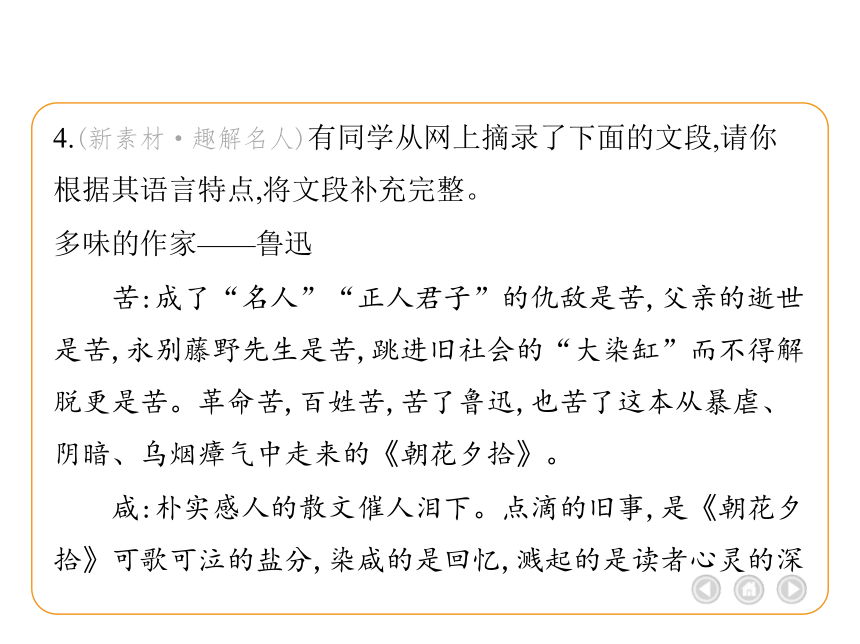

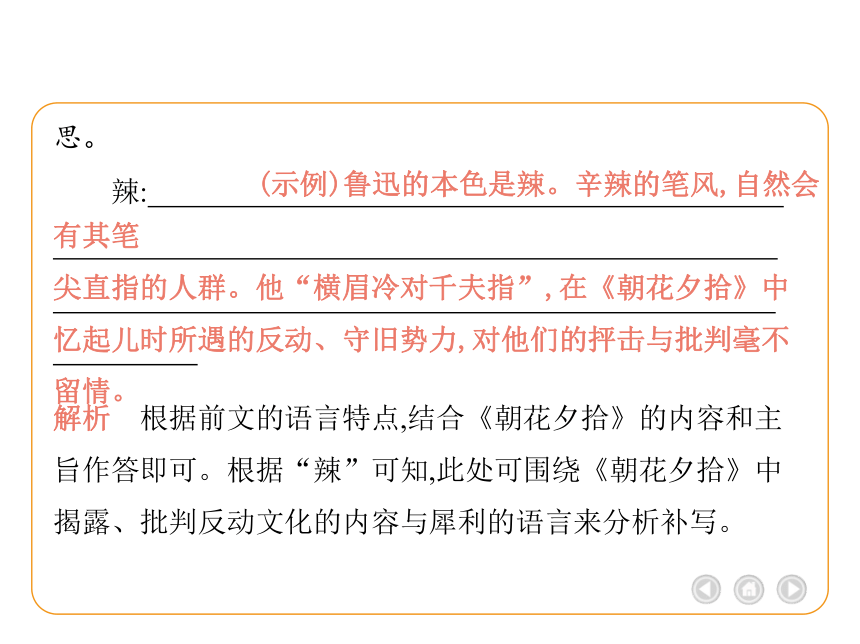

4.(新素材·趣解名人)有同学从网上摘录了下面的文段,请你

根据其语言特点,将文段补充完整。

多味的作家——鲁迅

苦:成了“名人”“正人君子”的仇敌是苦,父亲的逝世

是苦,永别藤野先生是苦,跳进旧社会的“大染缸”而不得解

脱更是苦。革命苦,百姓苦,苦了鲁迅,也苦了这本从暴虐、

阴暗、乌烟瘴气中走来的《朝花夕拾》。

咸:朴实感人的散文催人泪下。点滴的旧事,是《朝花夕

拾》可歌可泣的盐分,染咸的是回忆,溅起的是读者心灵的深

思。

辣:

(示例)鲁迅的本色是辣。辛辣的笔风,自然会有其笔

尖直指的人群。他“横眉冷对千夫指”,在《朝花夕拾》中

忆起儿时所遇的反动、守旧势力,对他们的抨击与批判毫不

留情。

解析 根据前文的语言特点,结合《朝花夕拾》的内容和主

旨作答即可。根据“辣”可知,此处可围绕《朝花夕拾》中

揭露、批判反动文化的内容与犀利的语言来分析补写。

5.九年级(1)班准备制作一期

专刊《致敬大先生——鲁迅》,请你积极参与。(4分)

【栏目一:革命旗手】

鲁迅先生怀揣着医学救国的梦想,来到仙台。黑瘦的藤野先

生“挟着一叠大大小小的书”,以缓慢而很有顿挫的声调,给

予了他悉心的关怀和不倦的教诲。然而,匿名信中的“中国

是弱国,所以中国人当然是低能儿……”深深刺伤了鲁迅先

生的民族自尊心。在人生的岔道前,他毅然弃医从文,开启了

充满责任和理想的文学生涯。从此,他用笔铸成一把刺向时

弊的希望之剑,用纸垒成一堵排开黑暗的坚实之墙,他用心中

的利刃劈出一条条光明的通道,用手中的盾牌抵御一次次邪

恶的反扑。中国少了一个外科专家,多了一个革命旗手。

(1)(★☆☆)以上是同学们整理的一段材料。下列说法不正

确的一项是(2分)( )

A.文中加点的字“挟”“岔”的读音分别是xié、chà。

B.文中“顿挫”的意思是(语调、音律等)停顿转折。

C.文中画横线的三个短语结构不同。

D.文中画线句使用了反复的修辞手法。

C

【栏目二:不朽丰碑】

鲁迅是享誉中外、深受景仰的一代文学大师,是中国现代文

学史上的不朽丰碑。

(2)(跨学科·艺术)(★★☆)下面是一位同学参照先生的画像,

结合对先生的了解,为先生拟写的一副对联。你认为在横线

处填入词语,最恰当的一项是(2分)( )

C

面容① ,目光炯炯,② 烛黑暗

须眉浓密,头发③ ,毫不犹豫④

A.①消瘦 ②无所畏惧 ③竖立 ④斗魔鬼

B.①消瘦 ②毅然决然 ③根根 ④斗魔鬼

C.①清瘦 ②无所畏惧 ③根根 ④刺痼疾

D.①清瘦 ②毅然决然 ③竖立 ④刺痼疾

解析 (1)文中画横线的三个短语结构相同,都是偏正短语。

(2)对联要求仄起平收。所以下联的尾字应该是平声,而“斗

魔鬼”中的“鬼”是仄声,“刺痼疾”的“疾”是平声,由此

可排除A、B项。对联要求结构相同,③处所对应的是上联

的“炯炯”,由此可知,③处应选“根根”,排除D项。

读 书

6.(新素材·词云图)小明阅读《朝花夕拾》后,对鲁迅先生的

印象有了转变,请你从下面两幅“高频词云图”中各选一个

词语,结合书中内容,以小明的口吻谈谈对鲁迅先生印象的转

变。

答:

(示例)我对鲁迅先生的前印象是“严肃”,他是一位

著名文学家,他的笔是直刺黑暗社会的“投枪”和“匕

首”。读了《朝花夕拾》后,我对鲁迅先生的现印象是“天

真”,《从百草园到三味书屋》中,儿时的鲁迅到三味书屋后

面的园子里玩耍,在课堂上描绣像,让我看到了鲁迅天真的一

面。

解析 根据对《朝花夕拾》内容的理解,从两幅图中各选一

个词语,结合书中的具体内容以小明的口吻作答即可。

7.阅读下面

的文章,完成小题。(7分)

中国人失掉创造力了吗

①“月儿弯弯照九州,几家欢乐几家愁”,在无边的宇宙中,

最能洞悉世间真谛的无疑是那一弯新月。

②月亮像什么

③一位孩童给出答案:“像灯!”而他的父亲则认为月亮就是

月亮。但这位父亲后来了解到:“明”由“日”和“月”构

成,而“月”本身就有照明的含义。这位思前想后才发现月

亮与灯联系的父亲就是哈佛大学博士、香港城市大学副教

授岳晓东。他说,在儿子面前,他才是“愚蠢的父亲”。

④“月亮就是月亮”,这几乎是成人异口同声的回答,难道成

熟就意味着一成不变 换言之,这又何尝不是我们创造力缺

失的表现呢

⑤虽说模仿是成长的一个阶段,但当今时代,“克隆风波”却

日益盛行。学生只需抄下老师所谓的“标准答案”,便可万

事大吉;教授只需给文章改个标题,便是“大家之作”;厂商

只需变更产品商标,便美其名曰“独家研制”……

⑥一个没有创造力的国家,是缺乏后继之力的。在当今飞速

发展的时代,中国更应注重有思想的创新。

⑦孩子们自幼年启蒙开始,便应得到对创新能力的针对性培

养。教科书上可以不再设置现成的答案,使孩子们必须在实

践中通过各种方法去寻求结果。相较之下,所谓“做好乖

乖”的传统教育模式无异于扼杀孩子创造力的刽子手,已经

落后于时代。

⑧有人感叹,中国人失掉创造力了!

⑨我们失掉创造力了吗 当然没有。追溯中国历史长河,先

祖的创新成果享誉世界。如张衡发明地动仪、沈括提出

“十二气历”等,他们的成果泽被后世。但我觉得,他们终其

一生的求索不仅仅留下了成果,更留下了一种照亮灵魂的创

造精神。

⑩我们失掉创造力了吗 当然没有。中华民族从来不是一个

轻易服输的民族,在“科技是第一生产力”的今天,我们正以

日新月异的面貌让世人不敢小觑。美国科普作家阿西莫夫

曾说:“创新是科学房屋的生命力。”中国的“天河二号”

超级计算机,已连续三次被评为世界第一超级计算机,运算速

度比世界第二的美国“泰坦”超级计算机快近一倍;浙江大

学研发出名为“全碳气凝胶”的固态材料,是迄今为止世界

上最轻的材料……这些都表明中国能够用自己最具创造性

的一面让世界瞩目。

我们失掉创造力了吗 当然没有。南开中学14岁小发明家

张星歌自制节水龙头获专利;中南大学21岁的大三学生刘路

独辟蹊径,破解了国际数学难题“西塔潘猜想”;耄耋之年依

然活跃在田间地头的袁隆平将“杂交水稻”遍种神州大地,

被美国著名农业经济学家帕尔伯格称赞“把西方国家远远

甩到了后面,为中国争取到了宝贵的时间,并将引导中国和世

界过上不再饥饿的美好生活。”

中国人不但没有失掉创造力,而且使“中国创新”不断焕

发新的生机。让我们携手共进,乘着“创造”的方舟,去开启

“富民强国的中国梦”之航吧!

(1)(★☆☆)简要分析①—③段在文章中的作用。(3分)

答:

以岳教授父子对“月亮像什么 ”这一问题的不同

回答开头,激发读者的阅读兴趣。同时运用举例论证的方法,

说明成人缺失创造力的现象,引出下文。

(2)(★★☆)从论证方法的角度说说文章第⑦段的作用。(3

分)答:

运用对比论证的方法,将两种不同教育方式进行比较,揭

示了扼杀孩子创造力的重要原因,发人深思。

(3)(新考法·关联教材)(★★☆)本文在论述方式上与鲁迅先

生的《中国人失掉自信力了吗》有什么相似之处 结合文本

内容加以说明。(4分)

答:

都采用了驳论的方式进行论证。作者针对“中国人失掉

创造力了”的观点,用设问亮明自己的观点,然后以先祖的创

新成果和现代中国在各个科研领域所取得的创新成果为例,

论证中国人从古至今都拥有非凡的创造力,以事实为论据有

力地驳斥了这种观点。

解析 (1)阅读①—③段可知,这三段记叙了岳教授父子对

“月亮像什么 ”这一问题的不同回答,孩子的回答“像

灯”,浪漫贴切,富有想象力。教授的回答“月亮就是月亮”

则刻板乏味。以这种日常生活中的场景开头,容易激发读者

的阅读兴趣。同时,运用举例论证,说明成人缺失创造力的现

象,引出下文。

(2)第⑦段“孩子们自幼年启蒙开始……孩子们必须在实践

中通过各种方法去寻求结果”介绍的是有利于培养孩子创

新能力的做法。“相较之下……已经落后于时代”则指出

“做好乖乖”的教育方式已经过时。运用对比论证的方法,

将两种不同教育方式进行比较,揭示了扼杀孩子创造力的重

要原因,发人深思。

(3)文章由望月写起,引出“中国人失掉创造力了”的错误论

点;然后,运用设问手法,明确自己的观点“我们失掉创造力

了吗 当然没有”;接着运用举例论证的方法,列举古代张

衡、沈括的事例和现代中国的科研创新事例,有力地驳斥了

“中国人失掉创造力了”的错误观点,证明了文章的中心论

点;最后发出号召。

8.(微写作·驳论)请你作为反方,运用驳论的技巧写一段话,驳

倒下面这段话中的正方观点。(100字以内)(Y9105002)

正方:我方认为,对待每一个熟悉的朋友都要像第一次见到那样,恭恭敬敬,彬彬有礼,即熟人生处。熟人生处,于人表示出尊重,于己体现出风度。给熟人足够的尊重,才能熟而不俗,友谊长存。

答:

(示例)反方:我方反对“熟人生处”的观点。

若像第一次见面那样对待熟悉的朋友,则会日久生分、情感

淡漠。“益友宜相亲”,我们应与熟悉的朋友相互尊重、亲

密相处,这样才能拥有长久、坚实的友谊。

解析 运用驳论的技巧,针对正方的“熟人生处”的观点,进

行驳斥,然后表明自己的观点,并进行论述说明,注意字数要

求。

谢谢观看

第五单元

18 中国人失掉自信力了吗

读 书

1.鲁迅先生因其出众的人格与才华,被尊称为“大先生”。

请你从以下两幅字中选择一幅作为鲁迅先生形象宣传画的

标题,并说明理由。

选择:

理由:

答案 (示例1)选择:【甲】 理由:【甲】是楷书,字体端正,

笔法严谨,正如鲁迅正直、严肃的形象。

(示例2)选择:【乙】 理由:【乙】是隶书,平稳舒展,大气端

庄,正如鲁迅先生沉稳、大气的品格。

解析 根据字体特点,结合鲁迅先生的形象、人格特点来分

析说明即可。

读 思

2.下列加点字注音完全正确的一项是 ( )

A.污蔑(miè) 脊梁(jí) 自欺欺人(qī)

B.渺茫(miǎo) 省悟(xǐng) 前仆后继(pú)

C.笼罩(lǒnɡ) 抹杀(shà) 宰相(xiànɡ)

D.慨叹(kǎi) 诓骗(kuānɡ) 搽粉(chá)

D

解析 A.脊jǐ。B.仆pū。C.杀shā。

3.下列句子中加点词语能被括号中的词语替换且不改变句

意的一项是 ( )

A.一到求神拜佛,可就玄虚之至了,有益或是有害,一时就找

不出分明的结果来。(虚伪)

B.国联就渺茫,不过这还可以令人不久就省悟到依赖它的不

可靠。(迷茫)

C.他们在前仆后继的战斗,不过一面总在被摧残,被抹杀,消

灭于黑暗中,不能为大家所知道罢了。(前赴后继)

C

D.要论中国人,必须不被搽在表面的自欺欺人的脂粉所诓

骗。(欺世盗名)

解析 A.玄虚:空而不切实,不可信。虚伪:不真实,不实在,作

假。B.渺茫:因没有把握而难以预期。迷茫:广阔而看不清的

样子。D.自欺欺人:用自己都难以置信的话或手法来欺骗别

人;既欺骗自己也欺骗别人。欺世盗名:欺骗世人,窃取名誉。

4.(新素材·趣解名人)有同学从网上摘录了下面的文段,请你

根据其语言特点,将文段补充完整。

多味的作家——鲁迅

苦:成了“名人”“正人君子”的仇敌是苦,父亲的逝世

是苦,永别藤野先生是苦,跳进旧社会的“大染缸”而不得解

脱更是苦。革命苦,百姓苦,苦了鲁迅,也苦了这本从暴虐、

阴暗、乌烟瘴气中走来的《朝花夕拾》。

咸:朴实感人的散文催人泪下。点滴的旧事,是《朝花夕

拾》可歌可泣的盐分,染咸的是回忆,溅起的是读者心灵的深

思。

辣:

(示例)鲁迅的本色是辣。辛辣的笔风,自然会有其笔

尖直指的人群。他“横眉冷对千夫指”,在《朝花夕拾》中

忆起儿时所遇的反动、守旧势力,对他们的抨击与批判毫不

留情。

解析 根据前文的语言特点,结合《朝花夕拾》的内容和主

旨作答即可。根据“辣”可知,此处可围绕《朝花夕拾》中

揭露、批判反动文化的内容与犀利的语言来分析补写。

5.九年级(1)班准备制作一期

专刊《致敬大先生——鲁迅》,请你积极参与。(4分)

【栏目一:革命旗手】

鲁迅先生怀揣着医学救国的梦想,来到仙台。黑瘦的藤野先

生“挟着一叠大大小小的书”,以缓慢而很有顿挫的声调,给

予了他悉心的关怀和不倦的教诲。然而,匿名信中的“中国

是弱国,所以中国人当然是低能儿……”深深刺伤了鲁迅先

生的民族自尊心。在人生的岔道前,他毅然弃医从文,开启了

充满责任和理想的文学生涯。从此,他用笔铸成一把刺向时

弊的希望之剑,用纸垒成一堵排开黑暗的坚实之墙,他用心中

的利刃劈出一条条光明的通道,用手中的盾牌抵御一次次邪

恶的反扑。中国少了一个外科专家,多了一个革命旗手。

(1)(★☆☆)以上是同学们整理的一段材料。下列说法不正

确的一项是(2分)( )

A.文中加点的字“挟”“岔”的读音分别是xié、chà。

B.文中“顿挫”的意思是(语调、音律等)停顿转折。

C.文中画横线的三个短语结构不同。

D.文中画线句使用了反复的修辞手法。

C

【栏目二:不朽丰碑】

鲁迅是享誉中外、深受景仰的一代文学大师,是中国现代文

学史上的不朽丰碑。

(2)(跨学科·艺术)(★★☆)下面是一位同学参照先生的画像,

结合对先生的了解,为先生拟写的一副对联。你认为在横线

处填入词语,最恰当的一项是(2分)( )

C

面容① ,目光炯炯,② 烛黑暗

须眉浓密,头发③ ,毫不犹豫④

A.①消瘦 ②无所畏惧 ③竖立 ④斗魔鬼

B.①消瘦 ②毅然决然 ③根根 ④斗魔鬼

C.①清瘦 ②无所畏惧 ③根根 ④刺痼疾

D.①清瘦 ②毅然决然 ③竖立 ④刺痼疾

解析 (1)文中画横线的三个短语结构相同,都是偏正短语。

(2)对联要求仄起平收。所以下联的尾字应该是平声,而“斗

魔鬼”中的“鬼”是仄声,“刺痼疾”的“疾”是平声,由此

可排除A、B项。对联要求结构相同,③处所对应的是上联

的“炯炯”,由此可知,③处应选“根根”,排除D项。

读 书

6.(新素材·词云图)小明阅读《朝花夕拾》后,对鲁迅先生的

印象有了转变,请你从下面两幅“高频词云图”中各选一个

词语,结合书中内容,以小明的口吻谈谈对鲁迅先生印象的转

变。

答:

(示例)我对鲁迅先生的前印象是“严肃”,他是一位

著名文学家,他的笔是直刺黑暗社会的“投枪”和“匕

首”。读了《朝花夕拾》后,我对鲁迅先生的现印象是“天

真”,《从百草园到三味书屋》中,儿时的鲁迅到三味书屋后

面的园子里玩耍,在课堂上描绣像,让我看到了鲁迅天真的一

面。

解析 根据对《朝花夕拾》内容的理解,从两幅图中各选一

个词语,结合书中的具体内容以小明的口吻作答即可。

7.阅读下面

的文章,完成小题。(7分)

中国人失掉创造力了吗

①“月儿弯弯照九州,几家欢乐几家愁”,在无边的宇宙中,

最能洞悉世间真谛的无疑是那一弯新月。

②月亮像什么

③一位孩童给出答案:“像灯!”而他的父亲则认为月亮就是

月亮。但这位父亲后来了解到:“明”由“日”和“月”构

成,而“月”本身就有照明的含义。这位思前想后才发现月

亮与灯联系的父亲就是哈佛大学博士、香港城市大学副教

授岳晓东。他说,在儿子面前,他才是“愚蠢的父亲”。

④“月亮就是月亮”,这几乎是成人异口同声的回答,难道成

熟就意味着一成不变 换言之,这又何尝不是我们创造力缺

失的表现呢

⑤虽说模仿是成长的一个阶段,但当今时代,“克隆风波”却

日益盛行。学生只需抄下老师所谓的“标准答案”,便可万

事大吉;教授只需给文章改个标题,便是“大家之作”;厂商

只需变更产品商标,便美其名曰“独家研制”……

⑥一个没有创造力的国家,是缺乏后继之力的。在当今飞速

发展的时代,中国更应注重有思想的创新。

⑦孩子们自幼年启蒙开始,便应得到对创新能力的针对性培

养。教科书上可以不再设置现成的答案,使孩子们必须在实

践中通过各种方法去寻求结果。相较之下,所谓“做好乖

乖”的传统教育模式无异于扼杀孩子创造力的刽子手,已经

落后于时代。

⑧有人感叹,中国人失掉创造力了!

⑨我们失掉创造力了吗 当然没有。追溯中国历史长河,先

祖的创新成果享誉世界。如张衡发明地动仪、沈括提出

“十二气历”等,他们的成果泽被后世。但我觉得,他们终其

一生的求索不仅仅留下了成果,更留下了一种照亮灵魂的创

造精神。

⑩我们失掉创造力了吗 当然没有。中华民族从来不是一个

轻易服输的民族,在“科技是第一生产力”的今天,我们正以

日新月异的面貌让世人不敢小觑。美国科普作家阿西莫夫

曾说:“创新是科学房屋的生命力。”中国的“天河二号”

超级计算机,已连续三次被评为世界第一超级计算机,运算速

度比世界第二的美国“泰坦”超级计算机快近一倍;浙江大

学研发出名为“全碳气凝胶”的固态材料,是迄今为止世界

上最轻的材料……这些都表明中国能够用自己最具创造性

的一面让世界瞩目。

我们失掉创造力了吗 当然没有。南开中学14岁小发明家

张星歌自制节水龙头获专利;中南大学21岁的大三学生刘路

独辟蹊径,破解了国际数学难题“西塔潘猜想”;耄耋之年依

然活跃在田间地头的袁隆平将“杂交水稻”遍种神州大地,

被美国著名农业经济学家帕尔伯格称赞“把西方国家远远

甩到了后面,为中国争取到了宝贵的时间,并将引导中国和世

界过上不再饥饿的美好生活。”

中国人不但没有失掉创造力,而且使“中国创新”不断焕

发新的生机。让我们携手共进,乘着“创造”的方舟,去开启

“富民强国的中国梦”之航吧!

(1)(★☆☆)简要分析①—③段在文章中的作用。(3分)

答:

以岳教授父子对“月亮像什么 ”这一问题的不同

回答开头,激发读者的阅读兴趣。同时运用举例论证的方法,

说明成人缺失创造力的现象,引出下文。

(2)(★★☆)从论证方法的角度说说文章第⑦段的作用。(3

分)答:

运用对比论证的方法,将两种不同教育方式进行比较,揭

示了扼杀孩子创造力的重要原因,发人深思。

(3)(新考法·关联教材)(★★☆)本文在论述方式上与鲁迅先

生的《中国人失掉自信力了吗》有什么相似之处 结合文本

内容加以说明。(4分)

答:

都采用了驳论的方式进行论证。作者针对“中国人失掉

创造力了”的观点,用设问亮明自己的观点,然后以先祖的创

新成果和现代中国在各个科研领域所取得的创新成果为例,

论证中国人从古至今都拥有非凡的创造力,以事实为论据有

力地驳斥了这种观点。

解析 (1)阅读①—③段可知,这三段记叙了岳教授父子对

“月亮像什么 ”这一问题的不同回答,孩子的回答“像

灯”,浪漫贴切,富有想象力。教授的回答“月亮就是月亮”

则刻板乏味。以这种日常生活中的场景开头,容易激发读者

的阅读兴趣。同时,运用举例论证,说明成人缺失创造力的现

象,引出下文。

(2)第⑦段“孩子们自幼年启蒙开始……孩子们必须在实践

中通过各种方法去寻求结果”介绍的是有利于培养孩子创

新能力的做法。“相较之下……已经落后于时代”则指出

“做好乖乖”的教育方式已经过时。运用对比论证的方法,

将两种不同教育方式进行比较,揭示了扼杀孩子创造力的重

要原因,发人深思。

(3)文章由望月写起,引出“中国人失掉创造力了”的错误论

点;然后,运用设问手法,明确自己的观点“我们失掉创造力

了吗 当然没有”;接着运用举例论证的方法,列举古代张

衡、沈括的事例和现代中国的科研创新事例,有力地驳斥了

“中国人失掉创造力了”的错误观点,证明了文章的中心论

点;最后发出号召。

8.(微写作·驳论)请你作为反方,运用驳论的技巧写一段话,驳

倒下面这段话中的正方观点。(100字以内)(Y9105002)

正方:我方认为,对待每一个熟悉的朋友都要像第一次见到那样,恭恭敬敬,彬彬有礼,即熟人生处。熟人生处,于人表示出尊重,于己体现出风度。给熟人足够的尊重,才能熟而不俗,友谊长存。

答:

(示例)反方:我方反对“熟人生处”的观点。

若像第一次见面那样对待熟悉的朋友,则会日久生分、情感

淡漠。“益友宜相亲”,我们应与熟悉的朋友相互尊重、亲

密相处,这样才能拥有长久、坚实的友谊。

解析 运用驳论的技巧,针对正方的“熟人生处”的观点,进

行驳斥,然后表明自己的观点,并进行论述说明,注意字数要

求。

谢谢观看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)