1_第一单元 素养综合测试卷

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

第一单元 素养综合测试卷

(时间:90分钟 满分:100分)

一、积累(30分)

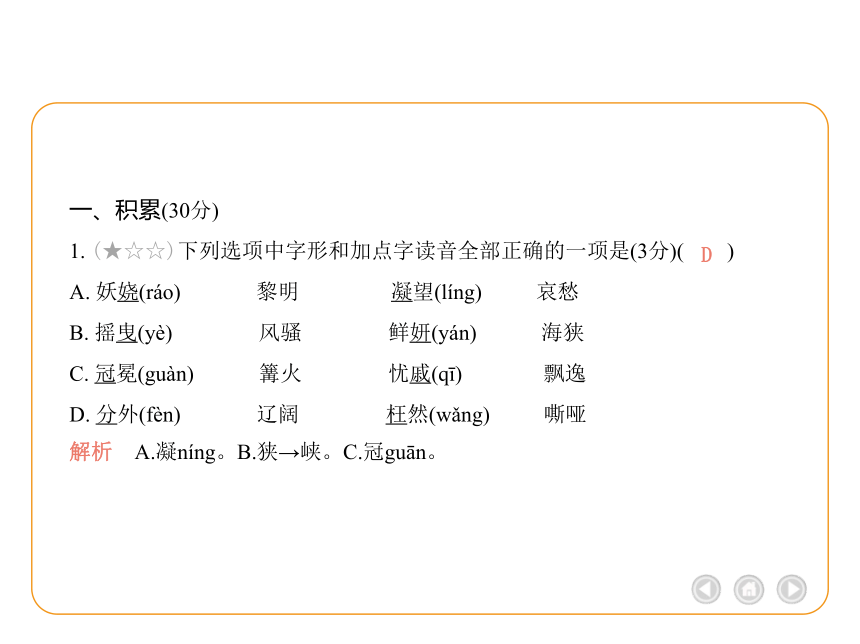

1. (★☆☆)下列选项中字形和加点字读音全部正确的一项是(3分)( )

A. 妖娆(ráo) 黎明 凝望(líng) 哀愁

B. 摇曳(yè) 风骚 鲜妍(yán) 海狭

C. 冠冕(guàn) 篝火 忧戚(qī) 飘逸

D. 分外(fèn) 辽阔 枉然(wǎng) 嘶哑

D

解析 A.凝níng。B.狭→峡。C.冠guān。

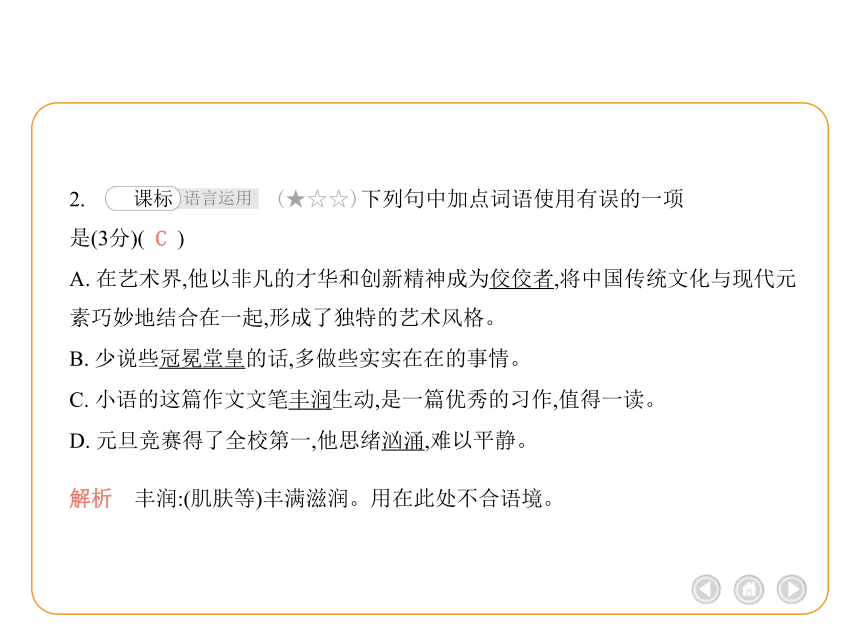

2. (★☆☆)下列句中加点词语使用有误的一项

是(3分)( )

A. 在艺术界,他以非凡的才华和创新精神成为佼佼者,将中国传统文化与现代元

素巧妙地结合在一起,形成了独特的艺术风格。

B. 少说些冠冕堂皇的话,多做些实实在在的事情。

C. 小语的这篇作文文笔丰润生动,是一篇优秀的习作,值得一读。

D. 元旦竞赛得了全校第一,他思绪汹涌,难以平静。

C

解析 丰润:(肌肤等)丰满滋润。用在此处不合语境。

课标

语言运用

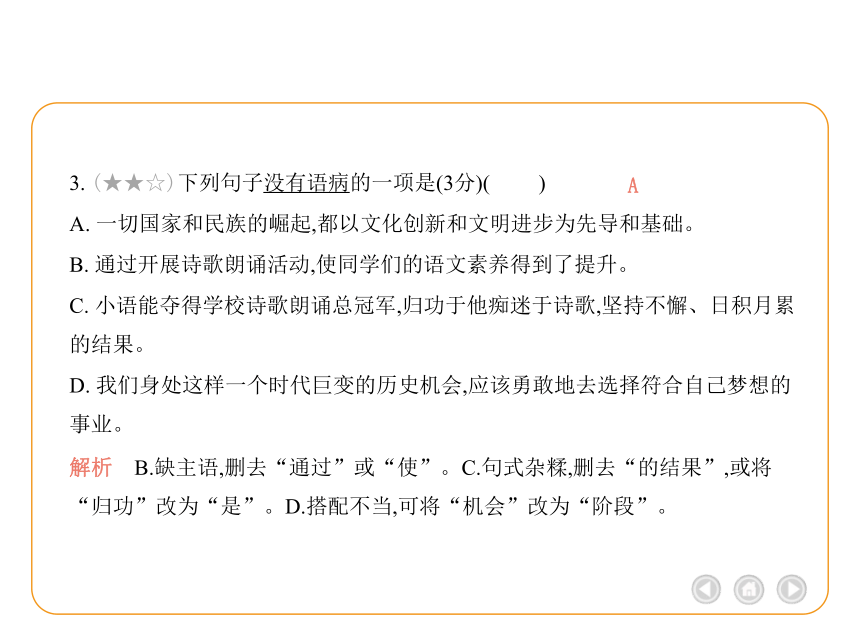

3. (★★☆)下列句子没有语病的一项是(3分)( )

A. 一切国家和民族的崛起,都以文化创新和文明进步为先导和基础。

B. 通过开展诗歌朗诵活动,使同学们的语文素养得到了提升。

C. 小语能夺得学校诗歌朗诵总冠军,归功于他痴迷于诗歌,坚持不懈、日积月累

的结果。

D. 我们身处这样一个时代巨变的历史机会,应该勇敢地去选择符合自己梦想的

事业。

A

解析 B.缺主语,删去“通过”或“使”。C.句式杂糅,删去“的结果”,或将

“归功”改为“是”。D.搭配不当,可将“机会”改为“阶段”。

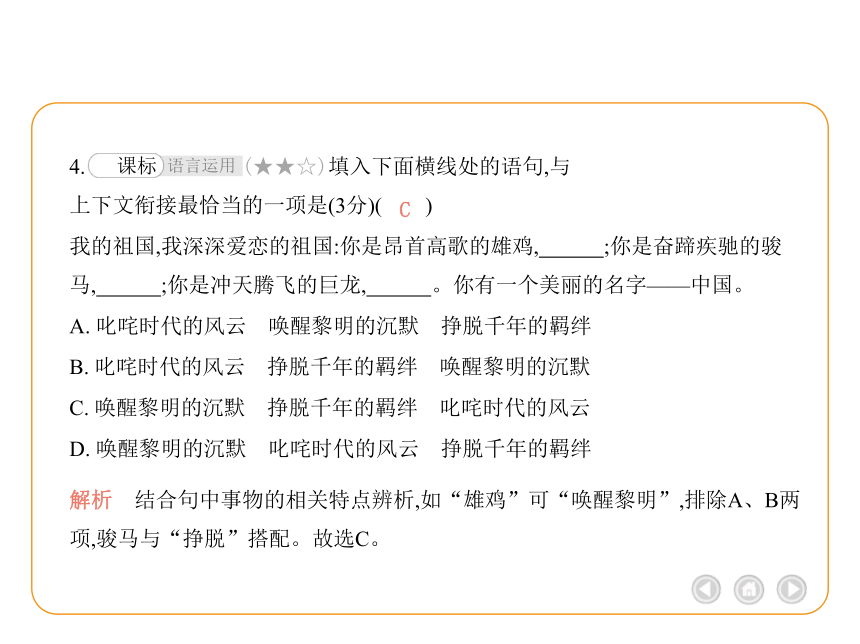

4. (★★☆)填入下面横线处的语句,与

上下文衔接最恰当的一项是(3分)( )

我的祖国,我深深爱恋的祖国:你是昂首高歌的雄鸡, ;你是奋蹄疾驰的骏

马, ;你是冲天腾飞的巨龙, 。你有一个美丽的名字——中国。

A. 叱咤时代的风云 唤醒黎明的沉默 挣脱千年的羁绊

B. 叱咤时代的风云 挣脱千年的羁绊 唤醒黎明的沉默

C. 唤醒黎明的沉默 挣脱千年的羁绊 叱咤时代的风云

D. 唤醒黎明的沉默 叱咤时代的风云 挣脱千年的羁绊

C

解析 结合句中事物的相关特点辨析,如“雄鸡”可“唤醒黎明”,排除A、B两

项,骏马与“挣脱”搭配。故选C。

课标

语言运用

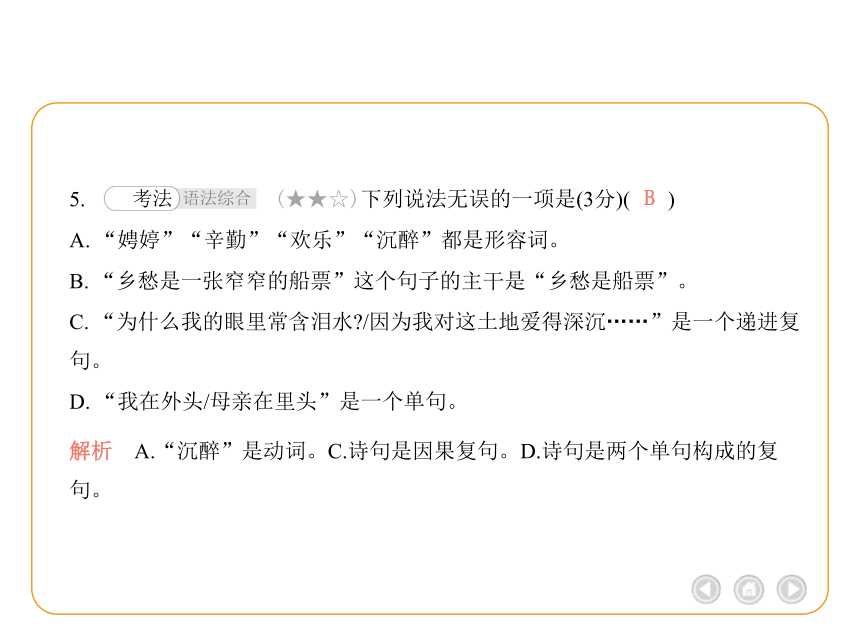

5. (★★☆)下列说法无误的一项是(3分)( )

A. “娉婷”“辛勤”“欢乐”“沉醉”都是形容词。

B. “乡愁是一张窄窄的船票”这个句子的主干是“乡愁是船票”。

C. “为什么我的眼里常含泪水 /因为我对这土地爱得深沉……”是一个递进复

句。

D. “我在外头/母亲在里头”是一个单句。

B

解析 A.“沉醉”是动词。C.诗句是因果复句。D.诗句是两个单句构成的复

句。

考法

语法综合

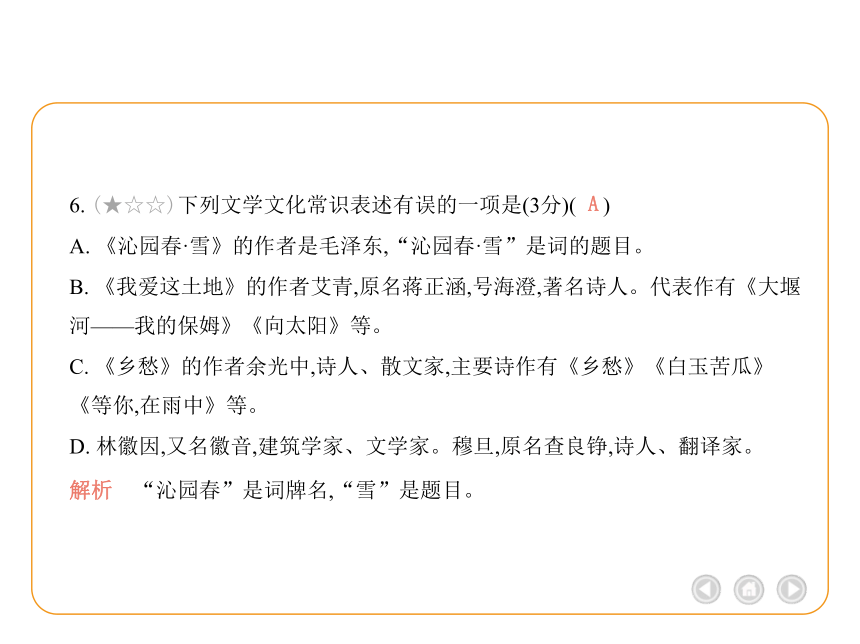

6. (★☆☆)下列文学文化常识表述有误的一项是(3分)( )

A. 《沁园春·雪》的作者是毛泽东,“沁园春·雪”是词的题目。

B. 《我爱这土地》的作者艾青,原名蒋正涵,号海澄,著名诗人。代表作有《大堰

河——我的保姆》《向太阳》等。

C. 《乡愁》的作者余光中,诗人、散文家,主要诗作有《乡愁》《白玉苦瓜》

《等你,在雨中》等。

D. 林徽因,又名徽音,建筑学家、文学家。穆旦,原名查良铮,诗人、翻译家。

A

解析 “沁园春”是词牌名,“雪”是题目。

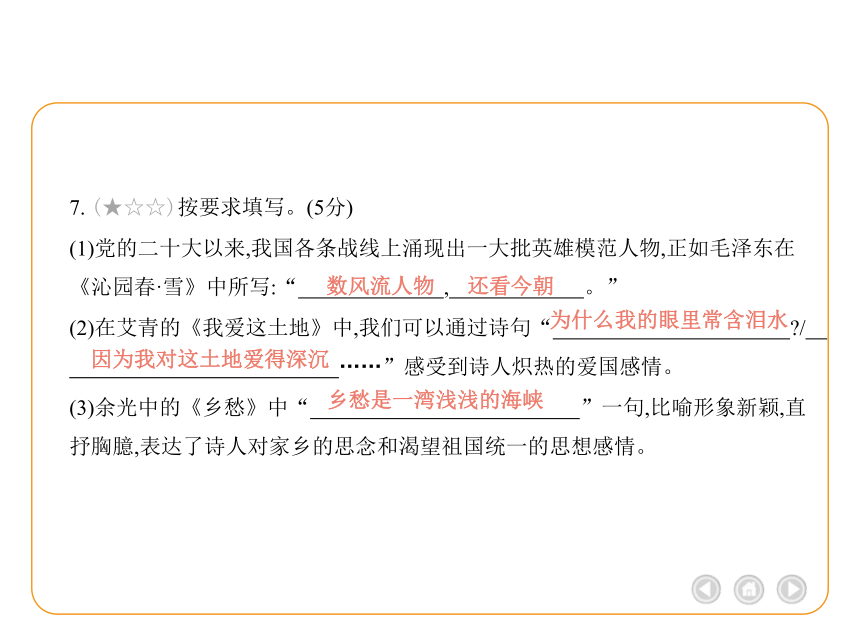

7. (★☆☆)按要求填写。(5分)

(1)党的二十大以来,我国各条战线上涌现出一大批英雄模范人物,正如毛泽东在

《沁园春·雪》中所写:“ , 。”

(2)在艾青的《我爱这土地》中,我们可以通过诗句“ / ……”感受到诗人炽热的爱国感情。

(3)余光中的《乡愁》中“ ”一句,比喻形象新颖,直

抒胸臆,表达了诗人对家乡的思念和渴望祖国统一的思想感情。

数风流人物 还看今朝

为什么我的眼里常含泪水

因为我对这土地爱得深沉

乡愁是一湾浅浅的海峡

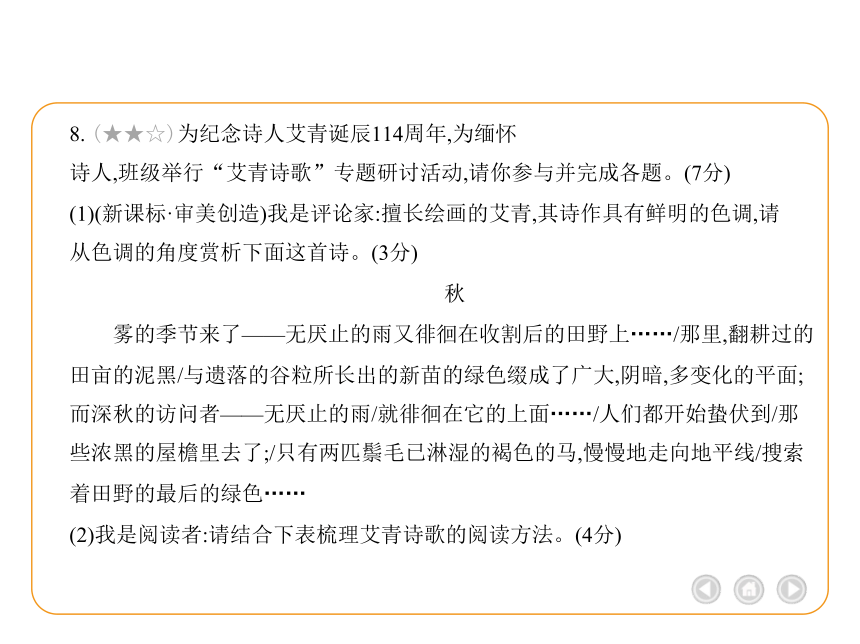

8. (★★☆)为纪念诗人艾青诞辰114周年,为缅怀

诗人,班级举行“艾青诗歌”专题研讨活动,请你参与并完成各题。(7分)

(1)(新课标·审美创造)我是评论家:擅长绘画的艾青,其诗作具有鲜明的色调,请

从色调的角度赏析下面这首诗。(3分)

秋

雾的季节来了——无厌止的雨又徘徊在收割后的田野上……/那里,翻耕过的

田亩的泥黑/与遗落的谷粒所长出的新苗的绿色缀成了广大,阴暗,多变化的平面;

而深秋的访问者——无厌止的雨/就徘徊在它的上面……/人们都开始蛰伏到/那

些浓黑的屋檐里去了;/只有两匹鬃毛已淋湿的褐色的马,慢慢地走向地平线/搜索

着田野的最后的绿色……

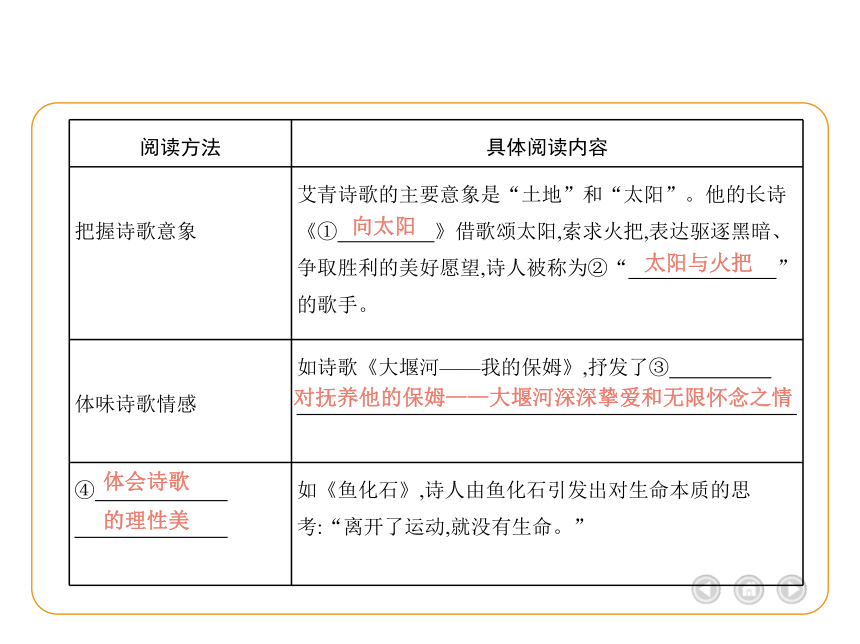

(2)我是阅读者:请结合下表梳理艾青诗歌的阅读方法。(4分)

阅读方法 具体阅读内容

把握诗歌意象 艾青诗歌的主要意象是“土地”和“太阳”。他的长诗《① 》借歌颂太阳,索求火把,表达驱逐黑暗、争取胜利的美好愿望,诗人被称为②“ ”的歌手。

体味诗歌情感 如诗歌《大堰河——我的保姆》,抒发了③

④ 如《鱼化石》,诗人由鱼化石引发出对生命本质的思

考:“离开了运动,就没有生命。”

向太阳

太阳与火把

对抚养他的保姆——大堰河深深挚爱和无限怀念之情

体会诗歌

的理性美

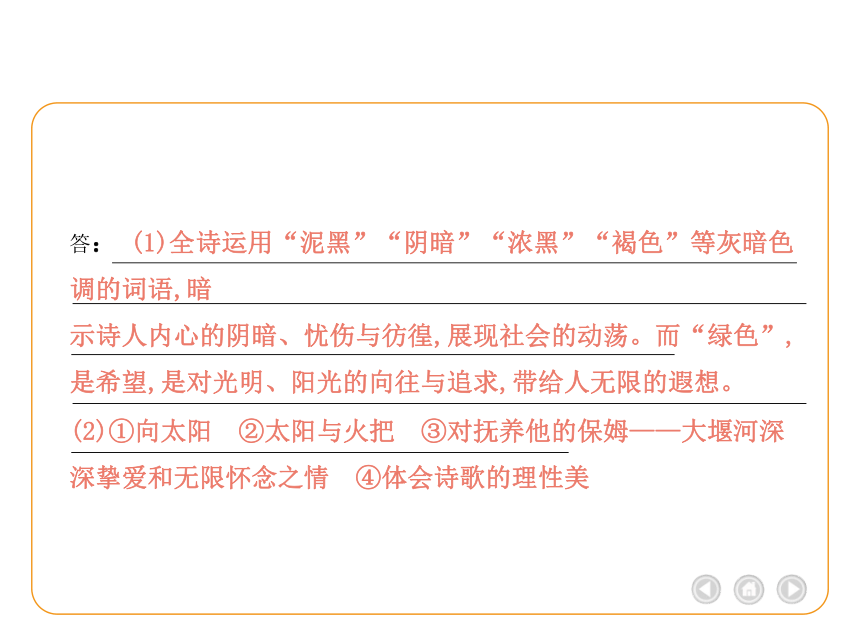

答: (1)全诗运用“泥黑”“阴暗”“浓黑”“褐色”等灰暗色调的词语,暗

示诗人内心的阴暗、忧伤与彷徨,展现社会的动荡。而“绿色”,是希望,是对光明、阳光的向往与追求,带给人无限的遐想。

(2)①向太阳 ②太阳与火把 ③对抚养他的保姆——大堰河深深挚爱和无限怀念之情 ④体会诗歌的理性美

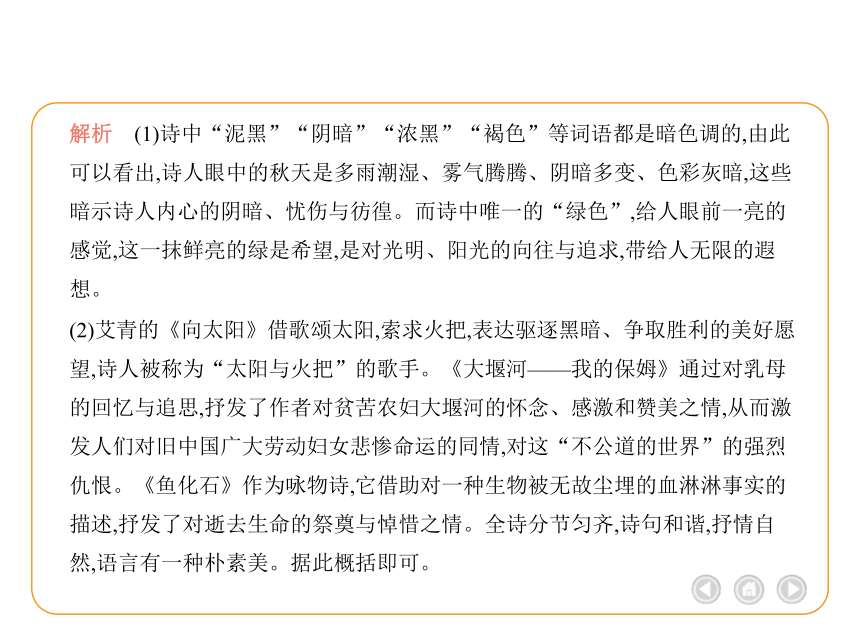

解析 (1)诗中“泥黑”“阴暗”“浓黑”“褐色”等词语都是暗色调的,由此

可以看出,诗人眼中的秋天是多雨潮湿、雾气腾腾、阴暗多变、色彩灰暗,这些

暗示诗人内心的阴暗、忧伤与彷徨。而诗中唯一的“绿色”,给人眼前一亮的

感觉,这一抹鲜亮的绿是希望,是对光明、阳光的向往与追求,带给人无限的遐

想。

(2)艾青的《向太阳》借歌颂太阳,索求火把,表达驱逐黑暗、争取胜利的美好愿

望,诗人被称为“太阳与火把”的歌手。《大堰河——我的保姆》通过对乳母

的回忆与追思,抒发了作者对贫苦农妇大堰河的怀念、感激和赞美之情,从而激

发人们对旧中国广大劳动妇女悲惨命运的同情,对这“不公道的世界”的强烈

仇恨。《鱼化石》作为咏物诗,它借助对一种生物被无故尘埋的血淋淋事实的

描述,抒发了对逝去生命的祭奠与悼惜之情。全诗分节匀齐,诗句和谐,抒情自

然,语言有一种朴素美。据此概括即可。

二、阅读(30分)

(一)阅读毛泽东的《沁园春·长沙》,回答问题。(12分)

沁园春·长沙

独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。看万山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸争流。鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮

携来百侣曾游。忆往昔峥嵘岁月稠。恰同学少年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒。指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯。曾记否,到中流击水,浪遏飞舟

9. (★★☆)在《沁园春·雪》中,一个“望”字和一个“惜”

字各总领了七句词。在本首词中也有两个字起到了同样的作用,它们是“

”和“ ”。(2分)

看

忆

解析 上阕“看万山红遍,层林尽染”,一个“看”字,总领七句,描绘了一幅独

立橘子洲头所见到的色彩绚丽的秋景图。下阕“忆往昔峥嵘岁月稠”,以峥嵘

形容岁月,新颖、形象,自然引起对往昔生活的回忆,所以“忆”是统领下文的关

键字。

考法

关联教材

10. (★★☆)词中起承上启下作用的句子是

(2分)

怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮

解析 上阕是对湘江秋景的描写,提出了“谁主沉浮 ”的问题。下阕通过对往

昔斗争生活的回忆,回答了“谁主沉浮 ”的问题。所以“怅寥廓,问苍茫大地,

谁主沉浮 ”在结构上起承上启下的过渡作用。

11. (★★★)“鹰击长空,鱼翔浅底”中的加点字分别换成“飞”和“游”好不好 为什么 (4分)

答:不好。“击”写出了雄鹰展翅奋飞、搏击长空的强劲有力;“翔”写出了鱼儿在清澈的水中游得自由轻快,像在空中飞翔一样。如果把“击”“翔”换成“飞”“游”,就表现不出雄鹰展翅飞翔时的矫健有力和鱼游水的轻快自在了。

课标

审美创造

解析 解答此题,首先解释该字在句中的含义;其次展开联想,把字放入原句中描

述景象;最后点明该字烘托了怎样的意境,表达了怎样的感情。本题中,“击”比

“飞”好,“翔”比“游”好,结合诗句从含义、手法、效果几个方面进行分

析。

12. (★★★)将《沁园春·长沙》与课文《沁园春·雪》比较,

说说这两首词的共同点。(4分)

答:①在词作布局思路上,写美景,抒豪情。上阕都以写景为主,即景抒情,下阕以叙事、议论为主,抒发豪情壮志。在写景上,两首词描写的景物都十分雄壮辽阔。②在写作技巧上,运用对比手法,使描绘的形象更加鲜明,如“万户侯”与“同学少年”对比,“秦皇汉武”“唐宗宋祖”“成吉思汗”与“风流人物”对比。③在用词特色上,语言极富表现力。④在表达情感上,都体现了作者开创一番辉煌的革命事业的伟大抱负。

解析 抓住词的构思、艺术手法和表达情感等方面来分析。

考法

比较阅读

(二)阅读下文,回答问题。(18分)

我的乡愁

王 彬

①春寒乍始,沟壑峁梁间的麦苗返青,枣树枝头的雀儿络绎北归。荠菜从麦地里

冒出尖芽儿来。这是一年中最荣光的季节,也是我们背负着全部身家,如约离乡

的时候。

②关于故乡,我始终有些恨意。这种莫名的恨意,根源于祖父的两孔破窑洞。那

是父辈们从出生到而立再到不惑的安身之所,却也是他们苦难的开始。我本祖

籍江苏,后因老家罹患水灾,幼年的祖父随堂兄离乡背井,逃难到了陕西。我常思

忖,逃难大抵是祖辈们善良且狡黠的托词,倒不如说是为生计所挟更为准确。

③因是外来人口,加上时代原因,落脚在陕西之后,祖父也未能求得半亩宅院,无

奈便在离村三千米外的山梁上凿了两孔窑洞。那里水电不通,全凭老天接济。

尽管环境艰苦,但一家六口人总算有了遮风挡雨的所在,这也是祖父留在世间的

唯一财产。

④两孔窑洞与村人集聚区隔沟相望,也因此我们这代人总是被村里的大姓家族

所排挤,从春耕秋收到婚丧嫁娶,从参与村里活动到划分土地农具,始终难以和多

数人平等起坐。我常常向父辈们抱怨这种不公,他们却总以农民阶层特有的

“苦难哲学”和因果福报思想加以劝慰。甚至当我们家的自留地收成寥寥,全

家人三餐以荠菜疙瘩艰难度日时,我的父亲依旧认为这是命中注定的本分。以

至于在多年后,当二百多户乡党因自来水入村问题陷入矛盾僵局时,父亲几次三

番找到在西安某媒体工作的我,以家长式的威严,要求我必须全力援手帮忙。

⑤也就是自那时起,我更加坚定了要逃出那片黄土高坡的信念,甚至试图和它老

死不相往来。但令我始料不及的是,我的精神和骨头里却总是和那片贫穷狭隘

的土地有着千丝万缕的瓜葛,即便是尝过城市无数的珍馐美味,却始终不及一碗

水盆羊肉就糖蒜的味道。也曾行过万里的路,最合脚的却是那双灰头土脸的黑

布鞋。历尽生活的悲怆与狂欢,却始终难以割舍故乡的灵魂脐带。每每夜深人

静,写及故乡相关的文字,我的笔触便匍匐着爬行。

⑥远在钢筋混凝土浇筑的高楼里寄居,同我一样的,那些衣冠楚楚的异乡客,血脉

流畅的都是故乡的浓厚情愫,那是人生的来处,亦是将来的归处,值得我们铭记和

回首。

⑦从认知层面溯源,真正接触故乡的历史是从初中开始的。当时全国都在进行

大规模的撤乡建镇运动,大概是2000年前后,我们乡与临近的两个贫困乡合并为

洛滨镇,取的是洛水之滨的含义。看似光鲜诗意的名称背后,其实是洛河的哺育

和灾难。整个村镇以栽种苹果、梨等耐旱性果树为主要经济来源,每年收成盈

亏全靠洛河水冬夏两季浇灌。但洛河也曾在几十年前展现出其狰狞的面目。

犹记得童年时,每逢洛河发大水,总能流传出各种版本的灾难现场,人畜失踪,家

园破碎。而在水势平稳后,下游的老百姓推着手推车,争相捡拾柴木,脸上挂着如

丰年般的笑容。

⑧在彻底换掉乡级编制前,中学里有位博学好事的老师,在乡政府门前的黑板上,

照着乡志誊写了原乡村的历史。据传我们家乡最早得名始于春秋战国时期,说

公子重耳逃难路过村庄,对当地百姓以仁爱待之,后重耳为国君,与村民话别时有

一“踩”一“蹬”的动作。百姓感念其恩德,便取“踩蹬”二字为村名,后演化

为蔡邓村。

⑨后来,因机缘巧合,我在这位老师门下求学,有幸看到了这本乡志。这本书记载

风格恣意,从人文地理到物产资源,从历史沿革到经济风貌,表述文字多是草蛇灰

线,据说在特殊时期还遭遇过封禁。书中详情如今多已忘记,但仍记得对老爷(外

祖父的父亲)抗战事迹的描述。当时外祖父尚在襁褓中,老爷不顾妻儿老母毅然

参加抗日,后于征战中命殒东北,尸骨未存。外祖父家里如今仍保留着老爷的黑

白戎装照,苦于没有坟墓或衣冠冢,年年清明扫墓,都是在村头的野地里烧纸祭

拜。

⑩许是乡风使然,在洛滨像老爷这样的“陕西冷娃”并不在少数。翻阅史料,三

国名将邓艾、“水圣”李仪祉等,都在当地留下过传奇故事。洛滨还保存着中

国最早的战国长城遗址,遗址南北长约3千米,东西宽约2千米,其中心区域暴露长

约150米,厚2米的灰层及水井等。撇开考古价值不说,这也是先辈们改造自然、

创造历史的见证。

曾几何时,我亲爱的故乡也陷入了城镇化的落寞之中,大量青壮年流失,空心村

的凄凉成了无数个家庭不得不直面的现状。故土遥远,亲邻离析。然而,天南海

北,楼宇和街巷,庙堂或江湖,每每乡音碰撞,人们总能从自己积累的浩瀚辞海中,

找到一个共同的语言符号“洛滨”,随后相视一笑,恩仇全泯。

父亲说,农村的人就像荠菜,生于黄土,最终也葬于黄土。

(选自《西安晚报》2023年3月17日,有改动)

13. (★★☆)请结合文章内容,简析“我”对故乡产生恨意

的原因。(3分)

答:水电不通,环境艰苦;被村里大姓家族排挤。

解析 筛选文中关键句子归纳即可,如从第③段“……无奈便在离村三千米外

的山梁上凿了两孔窑洞。那里水电不通,全凭老天接济。尽管环境艰苦”可概

括为:水电不通,环境艰苦;从第④段“……我们这代人总是被村里的大姓家族所

排挤……”可概括为:被村里大姓家族排挤。

课标

思维能力

14. (★★☆)揣摩下列语句,回答括号里的问题。(6分)

(1)每每夜深人静,写及故乡相关的文字,我的笔触便匍匐着爬行。(请从修辞手

法的角度赏析句中的加点部分)(2分)

(2)看似光鲜诗意的名称背后,其实是洛河的哺育和灾难。(句中的“哺育”和

“灾难”分别指什么 )(4分)

答: (1)笔触“匍匐着爬行”使用了拟人的修辞手法,赋予笔以人的动作,表明作者在写作时有着复杂而浓郁的情感,下笔谨慎而谦卑。(2)“哺育”指的是洛河水灌溉整个村镇的果树;“灾难”指洛河发大水,导致人畜失踪,百姓的家园被毁。

解析 (1)“我”的笔“匍匐着爬行”,赋予笔以人的动作。结合第⑤段,作者在

写作时对故乡情感复杂,既想要逃出贫穷的家园,精神上又离不开家乡的滋润,难

以与故乡割舍开来,因而在下笔写故乡时总会带着一份谦卑和敬畏。据此理解

概括即可。(2)解答此类题,一般从画线句的上下文中寻找答案。本题从第⑦段

“整个村镇……每年收成盈亏全靠洛河水冬夏两季浇灌。但洛河也曾在几十

年前展现出其狰狞的面目。犹记得童年时,每逢洛河发大水,总能流传出各种版

本的灾难现场,人畜失踪,家园破碎”可知,前面写的是洛河的“哺育”,后面写

的是“灾难”,据此归纳即可。

15. (★★☆)请简要分析文章第⑥段的作用。(3分)

答:第⑥段起过渡的作用。一方面承接上文,表明人与故乡是无法分割的,另一方面引出下文,那些值得被铭记、被回首的,正是下文作者详细记叙的故乡的历史等内容。

解析 本段处在文章的中间,其在文中的作用一般是结构上,过渡,为下文作铺

垫,埋伏笔;内容上,概括内容,突出人物品质(或情感)。结合文章内容分析即可。

16. (★★★)文章的结尾段引人深思,请谈谈你的理解。(3分)

答:人与故乡有着难以割舍的联系,就像荠菜和黄土。在物质和精神上,故乡无时无刻不在供养着生活在这片土地上的人,即便人离开了故乡,根依旧属于故乡,精神上也会对故乡有所寄托。

解析 结尾段寓意丰富,作者运用了象征的手法,把人和故乡的关系比作荠菜和

黄土的关系,化无形为有形,荠菜在土地上生长,得到土地的滋润才能茁壮成长,

人也是一样,祖祖辈辈生活在这里,靠种地为生,土地养育了人们,即使有人选择

离开家乡,可是也不会和家乡真正断了联系,因为故乡是外出的人的精神依靠,他

们的根在家乡。据此理解概括即可。

17. (★★★)本文已被校刊《文苑》选用,但编辑星宇同学

认为本文的标题不够吸引人。请你为本文再拟一个标题,并简要分析其含义。

(3分)

答: (示例)标题:走远,亦未走远。含义:作者离开了故乡,在空间上与故乡有距离,“亦未走远”是指作者的心与故乡紧紧联结在一起,故乡仍然能够不断滋养作者的心灵。

课标

思维能力

解析 本题为开放性试题,要求为本文拟写一个吸引人的标题,并分析含义。可

以在标题中运用比喻、拟人、借代、象征等手法,达到吸引人的目的。阅读本

文可知,这篇文章先抑后扬,写了故乡的贫瘠和年少时对故乡存有恨意,想要逃离

故乡,可长大后才发现自己难以割舍故乡,同时用深情的笔调介绍了家乡的历

史、外祖父的父亲的故事,以及故乡的历史文化、名人事迹,赞美了故乡丰厚的

历史底蕴和崇高的精神信仰,表现了对故乡的依恋和赞美。标题可以从“故

乡”“依恋”“乡愁”等方面来拟写,要点明中心,发人深思。

三、写作(40分)

18. [★★★]阅读下面的材料,按要求作文。

长大了,乡愁是一块小小的屏幕,我在这头,亲人在那头。

——数字时代的乡愁

小小的邮票,诉说着对故乡母亲的眷念;窄窄的船票,承载着对家乡新娘的牵挂……时光荏苒,如今,人们的乡愁在一块小小的屏幕间传递。请你结合材料,完成下面的命题作文。文体不限(诗歌除外),可讲述经历,可抒发真情,可展开议论。文中不出现可能泄漏学生信息的真实地名、校名、人名等。不少于600字。

命题作文:在这头,在那头

[写作指导] “在这头,在那头”指距离远,或是空间,或是时间。“这头”可以

指近距离的地点,也可以指当下的时刻;“那头”可以指远距离的地点,也可以指

未来的时刻。所以在审题时,我们需要明确“这头”和“那头”分别指什么。

同时还需要明确“在这头”的是什么,“在那头”的是什么。如提示材料中提

到的“乡愁”,“我”在这头,“亲人”在“那头”,时间和空间上距离都很远,

表达对故乡的回忆和怀念。当然我们也可进行引申,比如“失败在这头,成功在

那头”,写通往成功的道路上如何克服困难等。

可以和提示材料一样写乡愁;可以结合生活经验写克服困难,追寻成功;也可以写

与友人的分隔;等等。只要在时间和空间上能形成距离的都可以进行立意。可

以写回忆类的记叙文,先写记忆中的美好生活或与亲人朋友的愉快相处,再回到

现实表达对过去的怀念;可以写成长类记叙文,先写当下遇到的困难,再写对未来

的展望,表达自己克服困难的决心;等等。

[例文]

在这头,在那头

回首那刚刚过去的时光,故乡的一草一木都印在我的记忆中,甚至隔着千山万水

我都能闻到故乡泥土里那独特的清香,闭上眼,我像醉了一样,让思绪飘回到让我

魂牵梦萦的地方。

我的故乡在豫东平原上,一个平凡而又美丽的小村庄。我的童年是在故乡度过

的,那里给我留下了满满的回忆。

春天的时候,故乡的田野是那么的迷人,一望无际的麦田被城里的表哥称为韭菜

园,直到现在想起来还很好笑。五颜六色的野花各具形态,无处不在地长在田间

地头,金黄的油菜花丛里少不了我们扮鬼脸的姿态。香椿芽刚长出来就被摘,邻

居家的槐花我们也没少采。

夏天的时候,和儿时的伙伴们在故乡的池塘边捉鱼,脱掉母亲纳的千层底布鞋,挽

起用蓝色布做的裤管,两只眼睛盯着池塘,听着闹人的蛙声,等待鱼儿的到来,尽

管有时候一上午白忙活,如果能捉到几条小鱼的话,挂在脸上的笑容也是藏不住的。

在秋天的傍晚,写完作业撒腿就往外跑,在皎洁的月光下捉迷藏,玩到母亲到处找,常常听见母亲喊:“蛋,别玩了,回家吃饭了!”有时候藏到别人家的柴垛旁睡着了。回想起故乡的夜,它是那么的宁静,时常被我们童年的咯咯笑声打破。

冬天下雪的时候,整个村庄银装素裹,白茫茫一片。树在空中像披了白丝巾一样。毛茸茸、亮晶晶的银条是冬日里的一道风景线。房檐的冰凌被我们拿在手中,大人看不到的时候,还会偷偷地咬上几口。堆雪人、打雪仗是必练的科目。有时候雪下得很大,会没过小小的我的膝盖,走着上学很费力!火车头帽子和母亲用棉花做的小棉袄是必不可少的装备,真的好暖!

我在这头,故乡在那头,而今,我却只能在屏幕上浏览儿时的家乡的美丽风光。

唉!这剪不断理还乱的乡愁!

[点评] 文章按照时间顺序,以春夏秋冬四季风光和人物活动为主要内容突出了

“我”对儿时故乡的怀念。文章中心突出,思路清晰,情感细腻,语言饱含感情,

是一篇佳作。

谢谢观看

第一单元 素养综合测试卷

(时间:90分钟 满分:100分)

一、积累(30分)

1. (★☆☆)下列选项中字形和加点字读音全部正确的一项是(3分)( )

A. 妖娆(ráo) 黎明 凝望(líng) 哀愁

B. 摇曳(yè) 风骚 鲜妍(yán) 海狭

C. 冠冕(guàn) 篝火 忧戚(qī) 飘逸

D. 分外(fèn) 辽阔 枉然(wǎng) 嘶哑

D

解析 A.凝níng。B.狭→峡。C.冠guān。

2. (★☆☆)下列句中加点词语使用有误的一项

是(3分)( )

A. 在艺术界,他以非凡的才华和创新精神成为佼佼者,将中国传统文化与现代元

素巧妙地结合在一起,形成了独特的艺术风格。

B. 少说些冠冕堂皇的话,多做些实实在在的事情。

C. 小语的这篇作文文笔丰润生动,是一篇优秀的习作,值得一读。

D. 元旦竞赛得了全校第一,他思绪汹涌,难以平静。

C

解析 丰润:(肌肤等)丰满滋润。用在此处不合语境。

课标

语言运用

3. (★★☆)下列句子没有语病的一项是(3分)( )

A. 一切国家和民族的崛起,都以文化创新和文明进步为先导和基础。

B. 通过开展诗歌朗诵活动,使同学们的语文素养得到了提升。

C. 小语能夺得学校诗歌朗诵总冠军,归功于他痴迷于诗歌,坚持不懈、日积月累

的结果。

D. 我们身处这样一个时代巨变的历史机会,应该勇敢地去选择符合自己梦想的

事业。

A

解析 B.缺主语,删去“通过”或“使”。C.句式杂糅,删去“的结果”,或将

“归功”改为“是”。D.搭配不当,可将“机会”改为“阶段”。

4. (★★☆)填入下面横线处的语句,与

上下文衔接最恰当的一项是(3分)( )

我的祖国,我深深爱恋的祖国:你是昂首高歌的雄鸡, ;你是奋蹄疾驰的骏

马, ;你是冲天腾飞的巨龙, 。你有一个美丽的名字——中国。

A. 叱咤时代的风云 唤醒黎明的沉默 挣脱千年的羁绊

B. 叱咤时代的风云 挣脱千年的羁绊 唤醒黎明的沉默

C. 唤醒黎明的沉默 挣脱千年的羁绊 叱咤时代的风云

D. 唤醒黎明的沉默 叱咤时代的风云 挣脱千年的羁绊

C

解析 结合句中事物的相关特点辨析,如“雄鸡”可“唤醒黎明”,排除A、B两

项,骏马与“挣脱”搭配。故选C。

课标

语言运用

5. (★★☆)下列说法无误的一项是(3分)( )

A. “娉婷”“辛勤”“欢乐”“沉醉”都是形容词。

B. “乡愁是一张窄窄的船票”这个句子的主干是“乡愁是船票”。

C. “为什么我的眼里常含泪水 /因为我对这土地爱得深沉……”是一个递进复

句。

D. “我在外头/母亲在里头”是一个单句。

B

解析 A.“沉醉”是动词。C.诗句是因果复句。D.诗句是两个单句构成的复

句。

考法

语法综合

6. (★☆☆)下列文学文化常识表述有误的一项是(3分)( )

A. 《沁园春·雪》的作者是毛泽东,“沁园春·雪”是词的题目。

B. 《我爱这土地》的作者艾青,原名蒋正涵,号海澄,著名诗人。代表作有《大堰

河——我的保姆》《向太阳》等。

C. 《乡愁》的作者余光中,诗人、散文家,主要诗作有《乡愁》《白玉苦瓜》

《等你,在雨中》等。

D. 林徽因,又名徽音,建筑学家、文学家。穆旦,原名查良铮,诗人、翻译家。

A

解析 “沁园春”是词牌名,“雪”是题目。

7. (★☆☆)按要求填写。(5分)

(1)党的二十大以来,我国各条战线上涌现出一大批英雄模范人物,正如毛泽东在

《沁园春·雪》中所写:“ , 。”

(2)在艾青的《我爱这土地》中,我们可以通过诗句“ / ……”感受到诗人炽热的爱国感情。

(3)余光中的《乡愁》中“ ”一句,比喻形象新颖,直

抒胸臆,表达了诗人对家乡的思念和渴望祖国统一的思想感情。

数风流人物 还看今朝

为什么我的眼里常含泪水

因为我对这土地爱得深沉

乡愁是一湾浅浅的海峡

8. (★★☆)为纪念诗人艾青诞辰114周年,为缅怀

诗人,班级举行“艾青诗歌”专题研讨活动,请你参与并完成各题。(7分)

(1)(新课标·审美创造)我是评论家:擅长绘画的艾青,其诗作具有鲜明的色调,请

从色调的角度赏析下面这首诗。(3分)

秋

雾的季节来了——无厌止的雨又徘徊在收割后的田野上……/那里,翻耕过的

田亩的泥黑/与遗落的谷粒所长出的新苗的绿色缀成了广大,阴暗,多变化的平面;

而深秋的访问者——无厌止的雨/就徘徊在它的上面……/人们都开始蛰伏到/那

些浓黑的屋檐里去了;/只有两匹鬃毛已淋湿的褐色的马,慢慢地走向地平线/搜索

着田野的最后的绿色……

(2)我是阅读者:请结合下表梳理艾青诗歌的阅读方法。(4分)

阅读方法 具体阅读内容

把握诗歌意象 艾青诗歌的主要意象是“土地”和“太阳”。他的长诗《① 》借歌颂太阳,索求火把,表达驱逐黑暗、争取胜利的美好愿望,诗人被称为②“ ”的歌手。

体味诗歌情感 如诗歌《大堰河——我的保姆》,抒发了③

④ 如《鱼化石》,诗人由鱼化石引发出对生命本质的思

考:“离开了运动,就没有生命。”

向太阳

太阳与火把

对抚养他的保姆——大堰河深深挚爱和无限怀念之情

体会诗歌

的理性美

答: (1)全诗运用“泥黑”“阴暗”“浓黑”“褐色”等灰暗色调的词语,暗

示诗人内心的阴暗、忧伤与彷徨,展现社会的动荡。而“绿色”,是希望,是对光明、阳光的向往与追求,带给人无限的遐想。

(2)①向太阳 ②太阳与火把 ③对抚养他的保姆——大堰河深深挚爱和无限怀念之情 ④体会诗歌的理性美

解析 (1)诗中“泥黑”“阴暗”“浓黑”“褐色”等词语都是暗色调的,由此

可以看出,诗人眼中的秋天是多雨潮湿、雾气腾腾、阴暗多变、色彩灰暗,这些

暗示诗人内心的阴暗、忧伤与彷徨。而诗中唯一的“绿色”,给人眼前一亮的

感觉,这一抹鲜亮的绿是希望,是对光明、阳光的向往与追求,带给人无限的遐

想。

(2)艾青的《向太阳》借歌颂太阳,索求火把,表达驱逐黑暗、争取胜利的美好愿

望,诗人被称为“太阳与火把”的歌手。《大堰河——我的保姆》通过对乳母

的回忆与追思,抒发了作者对贫苦农妇大堰河的怀念、感激和赞美之情,从而激

发人们对旧中国广大劳动妇女悲惨命运的同情,对这“不公道的世界”的强烈

仇恨。《鱼化石》作为咏物诗,它借助对一种生物被无故尘埋的血淋淋事实的

描述,抒发了对逝去生命的祭奠与悼惜之情。全诗分节匀齐,诗句和谐,抒情自

然,语言有一种朴素美。据此概括即可。

二、阅读(30分)

(一)阅读毛泽东的《沁园春·长沙》,回答问题。(12分)

沁园春·长沙

独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。看万山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸争流。鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮

携来百侣曾游。忆往昔峥嵘岁月稠。恰同学少年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒。指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯。曾记否,到中流击水,浪遏飞舟

9. (★★☆)在《沁园春·雪》中,一个“望”字和一个“惜”

字各总领了七句词。在本首词中也有两个字起到了同样的作用,它们是“

”和“ ”。(2分)

看

忆

解析 上阕“看万山红遍,层林尽染”,一个“看”字,总领七句,描绘了一幅独

立橘子洲头所见到的色彩绚丽的秋景图。下阕“忆往昔峥嵘岁月稠”,以峥嵘

形容岁月,新颖、形象,自然引起对往昔生活的回忆,所以“忆”是统领下文的关

键字。

考法

关联教材

10. (★★☆)词中起承上启下作用的句子是

(2分)

怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮

解析 上阕是对湘江秋景的描写,提出了“谁主沉浮 ”的问题。下阕通过对往

昔斗争生活的回忆,回答了“谁主沉浮 ”的问题。所以“怅寥廓,问苍茫大地,

谁主沉浮 ”在结构上起承上启下的过渡作用。

11. (★★★)“鹰击长空,鱼翔浅底”中的加点字分别换成“飞”和“游”好不好 为什么 (4分)

答:不好。“击”写出了雄鹰展翅奋飞、搏击长空的强劲有力;“翔”写出了鱼儿在清澈的水中游得自由轻快,像在空中飞翔一样。如果把“击”“翔”换成“飞”“游”,就表现不出雄鹰展翅飞翔时的矫健有力和鱼游水的轻快自在了。

课标

审美创造

解析 解答此题,首先解释该字在句中的含义;其次展开联想,把字放入原句中描

述景象;最后点明该字烘托了怎样的意境,表达了怎样的感情。本题中,“击”比

“飞”好,“翔”比“游”好,结合诗句从含义、手法、效果几个方面进行分

析。

12. (★★★)将《沁园春·长沙》与课文《沁园春·雪》比较,

说说这两首词的共同点。(4分)

答:①在词作布局思路上,写美景,抒豪情。上阕都以写景为主,即景抒情,下阕以叙事、议论为主,抒发豪情壮志。在写景上,两首词描写的景物都十分雄壮辽阔。②在写作技巧上,运用对比手法,使描绘的形象更加鲜明,如“万户侯”与“同学少年”对比,“秦皇汉武”“唐宗宋祖”“成吉思汗”与“风流人物”对比。③在用词特色上,语言极富表现力。④在表达情感上,都体现了作者开创一番辉煌的革命事业的伟大抱负。

解析 抓住词的构思、艺术手法和表达情感等方面来分析。

考法

比较阅读

(二)阅读下文,回答问题。(18分)

我的乡愁

王 彬

①春寒乍始,沟壑峁梁间的麦苗返青,枣树枝头的雀儿络绎北归。荠菜从麦地里

冒出尖芽儿来。这是一年中最荣光的季节,也是我们背负着全部身家,如约离乡

的时候。

②关于故乡,我始终有些恨意。这种莫名的恨意,根源于祖父的两孔破窑洞。那

是父辈们从出生到而立再到不惑的安身之所,却也是他们苦难的开始。我本祖

籍江苏,后因老家罹患水灾,幼年的祖父随堂兄离乡背井,逃难到了陕西。我常思

忖,逃难大抵是祖辈们善良且狡黠的托词,倒不如说是为生计所挟更为准确。

③因是外来人口,加上时代原因,落脚在陕西之后,祖父也未能求得半亩宅院,无

奈便在离村三千米外的山梁上凿了两孔窑洞。那里水电不通,全凭老天接济。

尽管环境艰苦,但一家六口人总算有了遮风挡雨的所在,这也是祖父留在世间的

唯一财产。

④两孔窑洞与村人集聚区隔沟相望,也因此我们这代人总是被村里的大姓家族

所排挤,从春耕秋收到婚丧嫁娶,从参与村里活动到划分土地农具,始终难以和多

数人平等起坐。我常常向父辈们抱怨这种不公,他们却总以农民阶层特有的

“苦难哲学”和因果福报思想加以劝慰。甚至当我们家的自留地收成寥寥,全

家人三餐以荠菜疙瘩艰难度日时,我的父亲依旧认为这是命中注定的本分。以

至于在多年后,当二百多户乡党因自来水入村问题陷入矛盾僵局时,父亲几次三

番找到在西安某媒体工作的我,以家长式的威严,要求我必须全力援手帮忙。

⑤也就是自那时起,我更加坚定了要逃出那片黄土高坡的信念,甚至试图和它老

死不相往来。但令我始料不及的是,我的精神和骨头里却总是和那片贫穷狭隘

的土地有着千丝万缕的瓜葛,即便是尝过城市无数的珍馐美味,却始终不及一碗

水盆羊肉就糖蒜的味道。也曾行过万里的路,最合脚的却是那双灰头土脸的黑

布鞋。历尽生活的悲怆与狂欢,却始终难以割舍故乡的灵魂脐带。每每夜深人

静,写及故乡相关的文字,我的笔触便匍匐着爬行。

⑥远在钢筋混凝土浇筑的高楼里寄居,同我一样的,那些衣冠楚楚的异乡客,血脉

流畅的都是故乡的浓厚情愫,那是人生的来处,亦是将来的归处,值得我们铭记和

回首。

⑦从认知层面溯源,真正接触故乡的历史是从初中开始的。当时全国都在进行

大规模的撤乡建镇运动,大概是2000年前后,我们乡与临近的两个贫困乡合并为

洛滨镇,取的是洛水之滨的含义。看似光鲜诗意的名称背后,其实是洛河的哺育

和灾难。整个村镇以栽种苹果、梨等耐旱性果树为主要经济来源,每年收成盈

亏全靠洛河水冬夏两季浇灌。但洛河也曾在几十年前展现出其狰狞的面目。

犹记得童年时,每逢洛河发大水,总能流传出各种版本的灾难现场,人畜失踪,家

园破碎。而在水势平稳后,下游的老百姓推着手推车,争相捡拾柴木,脸上挂着如

丰年般的笑容。

⑧在彻底换掉乡级编制前,中学里有位博学好事的老师,在乡政府门前的黑板上,

照着乡志誊写了原乡村的历史。据传我们家乡最早得名始于春秋战国时期,说

公子重耳逃难路过村庄,对当地百姓以仁爱待之,后重耳为国君,与村民话别时有

一“踩”一“蹬”的动作。百姓感念其恩德,便取“踩蹬”二字为村名,后演化

为蔡邓村。

⑨后来,因机缘巧合,我在这位老师门下求学,有幸看到了这本乡志。这本书记载

风格恣意,从人文地理到物产资源,从历史沿革到经济风貌,表述文字多是草蛇灰

线,据说在特殊时期还遭遇过封禁。书中详情如今多已忘记,但仍记得对老爷(外

祖父的父亲)抗战事迹的描述。当时外祖父尚在襁褓中,老爷不顾妻儿老母毅然

参加抗日,后于征战中命殒东北,尸骨未存。外祖父家里如今仍保留着老爷的黑

白戎装照,苦于没有坟墓或衣冠冢,年年清明扫墓,都是在村头的野地里烧纸祭

拜。

⑩许是乡风使然,在洛滨像老爷这样的“陕西冷娃”并不在少数。翻阅史料,三

国名将邓艾、“水圣”李仪祉等,都在当地留下过传奇故事。洛滨还保存着中

国最早的战国长城遗址,遗址南北长约3千米,东西宽约2千米,其中心区域暴露长

约150米,厚2米的灰层及水井等。撇开考古价值不说,这也是先辈们改造自然、

创造历史的见证。

曾几何时,我亲爱的故乡也陷入了城镇化的落寞之中,大量青壮年流失,空心村

的凄凉成了无数个家庭不得不直面的现状。故土遥远,亲邻离析。然而,天南海

北,楼宇和街巷,庙堂或江湖,每每乡音碰撞,人们总能从自己积累的浩瀚辞海中,

找到一个共同的语言符号“洛滨”,随后相视一笑,恩仇全泯。

父亲说,农村的人就像荠菜,生于黄土,最终也葬于黄土。

(选自《西安晚报》2023年3月17日,有改动)

13. (★★☆)请结合文章内容,简析“我”对故乡产生恨意

的原因。(3分)

答:水电不通,环境艰苦;被村里大姓家族排挤。

解析 筛选文中关键句子归纳即可,如从第③段“……无奈便在离村三千米外

的山梁上凿了两孔窑洞。那里水电不通,全凭老天接济。尽管环境艰苦”可概

括为:水电不通,环境艰苦;从第④段“……我们这代人总是被村里的大姓家族所

排挤……”可概括为:被村里大姓家族排挤。

课标

思维能力

14. (★★☆)揣摩下列语句,回答括号里的问题。(6分)

(1)每每夜深人静,写及故乡相关的文字,我的笔触便匍匐着爬行。(请从修辞手

法的角度赏析句中的加点部分)(2分)

(2)看似光鲜诗意的名称背后,其实是洛河的哺育和灾难。(句中的“哺育”和

“灾难”分别指什么 )(4分)

答: (1)笔触“匍匐着爬行”使用了拟人的修辞手法,赋予笔以人的动作,表明作者在写作时有着复杂而浓郁的情感,下笔谨慎而谦卑。(2)“哺育”指的是洛河水灌溉整个村镇的果树;“灾难”指洛河发大水,导致人畜失踪,百姓的家园被毁。

解析 (1)“我”的笔“匍匐着爬行”,赋予笔以人的动作。结合第⑤段,作者在

写作时对故乡情感复杂,既想要逃出贫穷的家园,精神上又离不开家乡的滋润,难

以与故乡割舍开来,因而在下笔写故乡时总会带着一份谦卑和敬畏。据此理解

概括即可。(2)解答此类题,一般从画线句的上下文中寻找答案。本题从第⑦段

“整个村镇……每年收成盈亏全靠洛河水冬夏两季浇灌。但洛河也曾在几十

年前展现出其狰狞的面目。犹记得童年时,每逢洛河发大水,总能流传出各种版

本的灾难现场,人畜失踪,家园破碎”可知,前面写的是洛河的“哺育”,后面写

的是“灾难”,据此归纳即可。

15. (★★☆)请简要分析文章第⑥段的作用。(3分)

答:第⑥段起过渡的作用。一方面承接上文,表明人与故乡是无法分割的,另一方面引出下文,那些值得被铭记、被回首的,正是下文作者详细记叙的故乡的历史等内容。

解析 本段处在文章的中间,其在文中的作用一般是结构上,过渡,为下文作铺

垫,埋伏笔;内容上,概括内容,突出人物品质(或情感)。结合文章内容分析即可。

16. (★★★)文章的结尾段引人深思,请谈谈你的理解。(3分)

答:人与故乡有着难以割舍的联系,就像荠菜和黄土。在物质和精神上,故乡无时无刻不在供养着生活在这片土地上的人,即便人离开了故乡,根依旧属于故乡,精神上也会对故乡有所寄托。

解析 结尾段寓意丰富,作者运用了象征的手法,把人和故乡的关系比作荠菜和

黄土的关系,化无形为有形,荠菜在土地上生长,得到土地的滋润才能茁壮成长,

人也是一样,祖祖辈辈生活在这里,靠种地为生,土地养育了人们,即使有人选择

离开家乡,可是也不会和家乡真正断了联系,因为故乡是外出的人的精神依靠,他

们的根在家乡。据此理解概括即可。

17. (★★★)本文已被校刊《文苑》选用,但编辑星宇同学

认为本文的标题不够吸引人。请你为本文再拟一个标题,并简要分析其含义。

(3分)

答: (示例)标题:走远,亦未走远。含义:作者离开了故乡,在空间上与故乡有距离,“亦未走远”是指作者的心与故乡紧紧联结在一起,故乡仍然能够不断滋养作者的心灵。

课标

思维能力

解析 本题为开放性试题,要求为本文拟写一个吸引人的标题,并分析含义。可

以在标题中运用比喻、拟人、借代、象征等手法,达到吸引人的目的。阅读本

文可知,这篇文章先抑后扬,写了故乡的贫瘠和年少时对故乡存有恨意,想要逃离

故乡,可长大后才发现自己难以割舍故乡,同时用深情的笔调介绍了家乡的历

史、外祖父的父亲的故事,以及故乡的历史文化、名人事迹,赞美了故乡丰厚的

历史底蕴和崇高的精神信仰,表现了对故乡的依恋和赞美。标题可以从“故

乡”“依恋”“乡愁”等方面来拟写,要点明中心,发人深思。

三、写作(40分)

18. [★★★]阅读下面的材料,按要求作文。

长大了,乡愁是一块小小的屏幕,我在这头,亲人在那头。

——数字时代的乡愁

小小的邮票,诉说着对故乡母亲的眷念;窄窄的船票,承载着对家乡新娘的牵挂……时光荏苒,如今,人们的乡愁在一块小小的屏幕间传递。请你结合材料,完成下面的命题作文。文体不限(诗歌除外),可讲述经历,可抒发真情,可展开议论。文中不出现可能泄漏学生信息的真实地名、校名、人名等。不少于600字。

命题作文:在这头,在那头

[写作指导] “在这头,在那头”指距离远,或是空间,或是时间。“这头”可以

指近距离的地点,也可以指当下的时刻;“那头”可以指远距离的地点,也可以指

未来的时刻。所以在审题时,我们需要明确“这头”和“那头”分别指什么。

同时还需要明确“在这头”的是什么,“在那头”的是什么。如提示材料中提

到的“乡愁”,“我”在这头,“亲人”在“那头”,时间和空间上距离都很远,

表达对故乡的回忆和怀念。当然我们也可进行引申,比如“失败在这头,成功在

那头”,写通往成功的道路上如何克服困难等。

可以和提示材料一样写乡愁;可以结合生活经验写克服困难,追寻成功;也可以写

与友人的分隔;等等。只要在时间和空间上能形成距离的都可以进行立意。可

以写回忆类的记叙文,先写记忆中的美好生活或与亲人朋友的愉快相处,再回到

现实表达对过去的怀念;可以写成长类记叙文,先写当下遇到的困难,再写对未来

的展望,表达自己克服困难的决心;等等。

[例文]

在这头,在那头

回首那刚刚过去的时光,故乡的一草一木都印在我的记忆中,甚至隔着千山万水

我都能闻到故乡泥土里那独特的清香,闭上眼,我像醉了一样,让思绪飘回到让我

魂牵梦萦的地方。

我的故乡在豫东平原上,一个平凡而又美丽的小村庄。我的童年是在故乡度过

的,那里给我留下了满满的回忆。

春天的时候,故乡的田野是那么的迷人,一望无际的麦田被城里的表哥称为韭菜

园,直到现在想起来还很好笑。五颜六色的野花各具形态,无处不在地长在田间

地头,金黄的油菜花丛里少不了我们扮鬼脸的姿态。香椿芽刚长出来就被摘,邻

居家的槐花我们也没少采。

夏天的时候,和儿时的伙伴们在故乡的池塘边捉鱼,脱掉母亲纳的千层底布鞋,挽

起用蓝色布做的裤管,两只眼睛盯着池塘,听着闹人的蛙声,等待鱼儿的到来,尽

管有时候一上午白忙活,如果能捉到几条小鱼的话,挂在脸上的笑容也是藏不住的。

在秋天的傍晚,写完作业撒腿就往外跑,在皎洁的月光下捉迷藏,玩到母亲到处找,常常听见母亲喊:“蛋,别玩了,回家吃饭了!”有时候藏到别人家的柴垛旁睡着了。回想起故乡的夜,它是那么的宁静,时常被我们童年的咯咯笑声打破。

冬天下雪的时候,整个村庄银装素裹,白茫茫一片。树在空中像披了白丝巾一样。毛茸茸、亮晶晶的银条是冬日里的一道风景线。房檐的冰凌被我们拿在手中,大人看不到的时候,还会偷偷地咬上几口。堆雪人、打雪仗是必练的科目。有时候雪下得很大,会没过小小的我的膝盖,走着上学很费力!火车头帽子和母亲用棉花做的小棉袄是必不可少的装备,真的好暖!

我在这头,故乡在那头,而今,我却只能在屏幕上浏览儿时的家乡的美丽风光。

唉!这剪不断理还乱的乡愁!

[点评] 文章按照时间顺序,以春夏秋冬四季风光和人物活动为主要内容突出了

“我”对儿时故乡的怀念。文章中心突出,思路清晰,情感细腻,语言饱含感情,

是一篇佳作。

谢谢观看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)