选必1重点内容与认识提升课件(共42张PPT)

文档属性

| 名称 | 选必1重点内容与认识提升课件(共42张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-05 17:30:05 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

选择性必修1 国家制度与社会治理

重点内容梳理与认识提升

提 纲

《国家制度与社会治理》在历史课程中的地位和学习要求

《国家制度与社会治理》各单元的重点知识结构及其联系

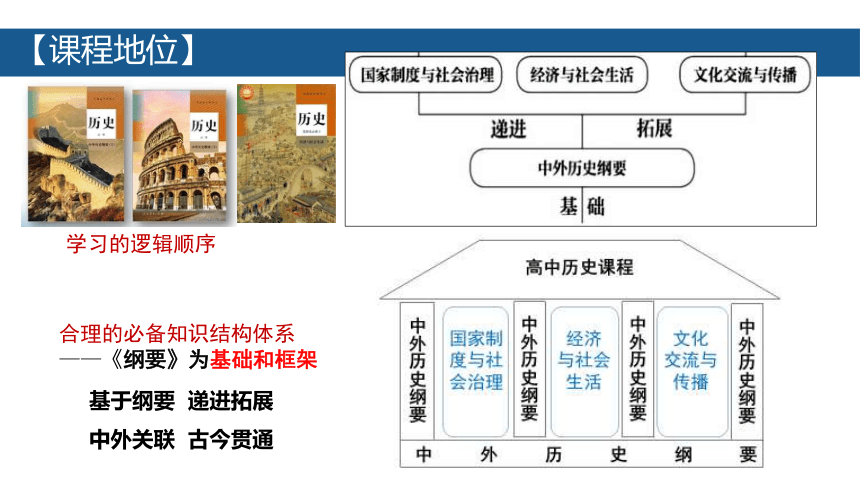

学习的逻辑顺序

合理的必备知识结构体系

——《纲要》为基础和框架

【课程地位】

基于纲要 递进拓展

中外关联 古今贯通

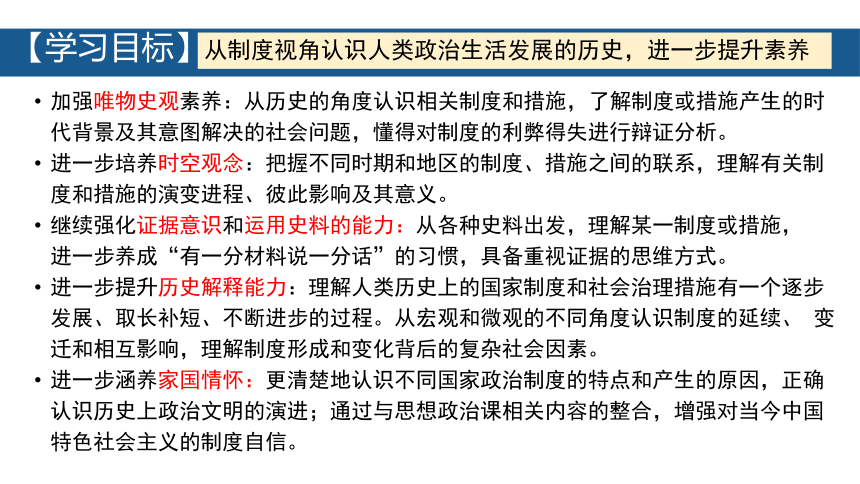

【学习目标】

加强唯物史观素养:从历史的角度认识相关制度和措施,了解制度或措施产生的时代背景及其意图解决的社会问题,懂得对制度的利弊得失进行辩证分析。

进一步培养时空观念:把握不同时期和地区的制度、措施之间的联系,理解有关制度和措施的演变进程、彼此影响及其意义。

继续强化证据意识和运用史料的能力:从各种史料出发,理解某一制度或措施, 进一步养成“有一分材料说一分话”的习惯,具备重视证据的思维方式。

进一步提升历史解释能力:理解人类历史上的国家制度和社会治理措施有一个逐步发展、取长补短、不断进步的过程。从宏观和微观的不同角度认识制度的延续、 变迁和相互影响,理解制度形成和变化背后的复杂社会因素。

进一步涵养家国情怀:更清楚地认识不同国家政治制度的特点和产生的原因,正确认识历史上政治文明的演进;通过与思想政治课相关内容的整合,增强对当今中国特色社会主义的制度自信。

从制度视角认识人类政治生活发展的历史,进一步提升素养

5

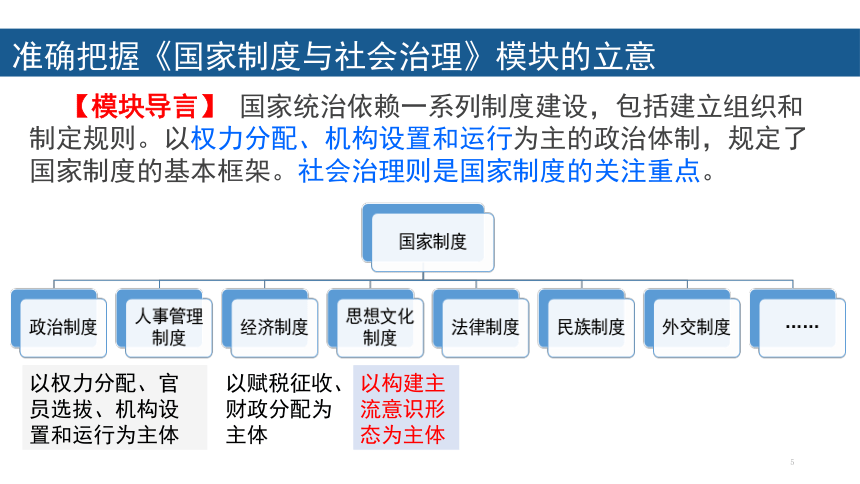

准确把握《国家制度与社会治理》模块的立意

【模块导言】 国家统治依赖一系列制度建设,包括建立组织和制定规则。以权力分配、机构设置和运行为主的政治体制,规定了国家制度的基本框架。社会治理则是国家制度的关注重点。

以权力分配、官员选拔、机构设置和运行为主体

以赋税征收、财政分配为主体

以构建主流意识形态为主体

6

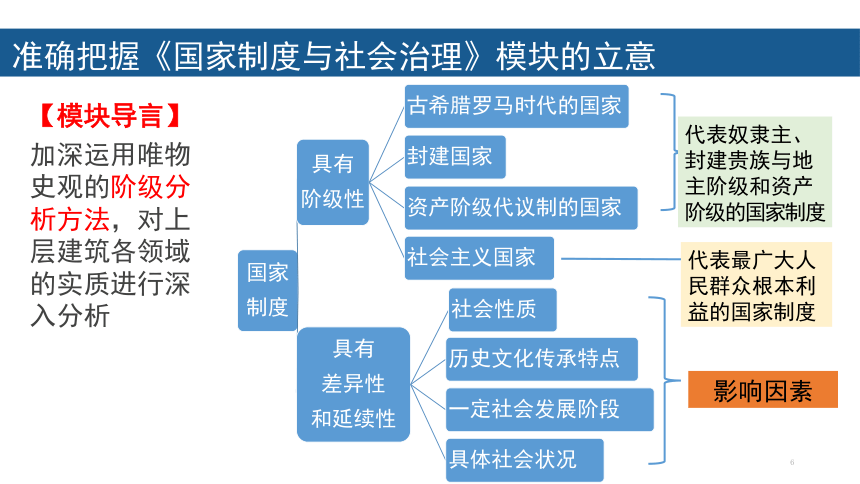

准确把握《国家制度与社会治理》模块的立意

【模块导言】

加深运用唯物史观的阶级分析方法,对上层建筑各领域的实质进行深入分析

代表奴隶主、封建贵族与地主阶级和资产阶级的国家制度

代表最广大人民群众根本利益的国家制度

影响因素

7

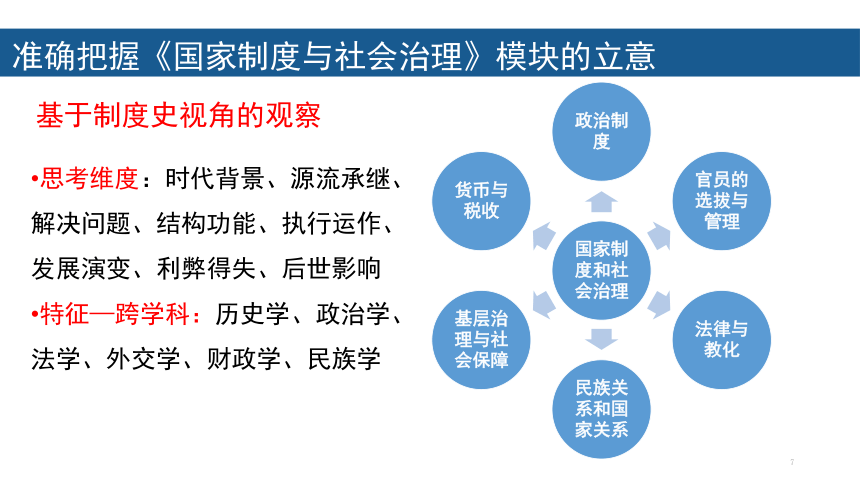

准确把握《国家制度与社会治理》模块的立意

思考维度:时代背景、源流承继、解决问题、结构功能、执行运作、发展演变、利弊得失、后世影响

特征—跨学科:历史学、政治学、 法学、外交学、财政学、民族学

基于制度史视角的观察

提 纲

《国家制度与社会治理》在历史课程中的地位和学习要求

《国家制度与社会治理》各单元的重点知识结构及其联系

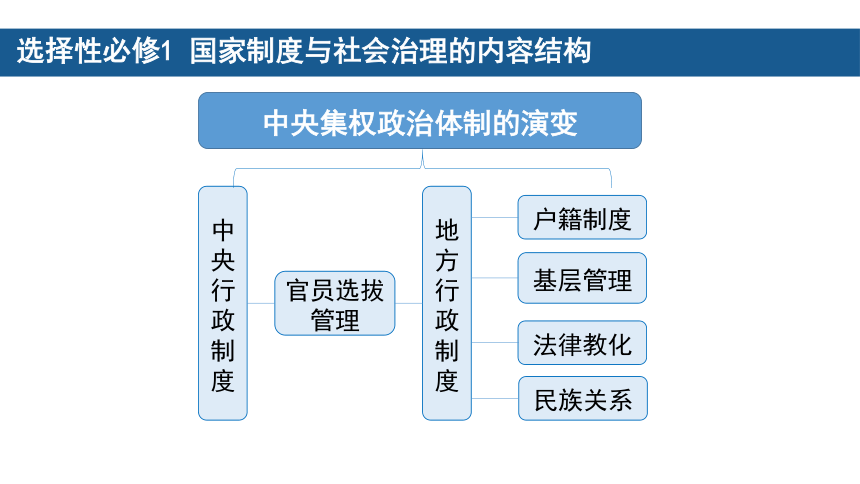

中央集权政治体制的演变

中央行政制度

地方行政制度

官员选拔管理

户籍制度

基层管理

法律教化

民族关系

选择性必修1 国家制度与社会治理的内容结构

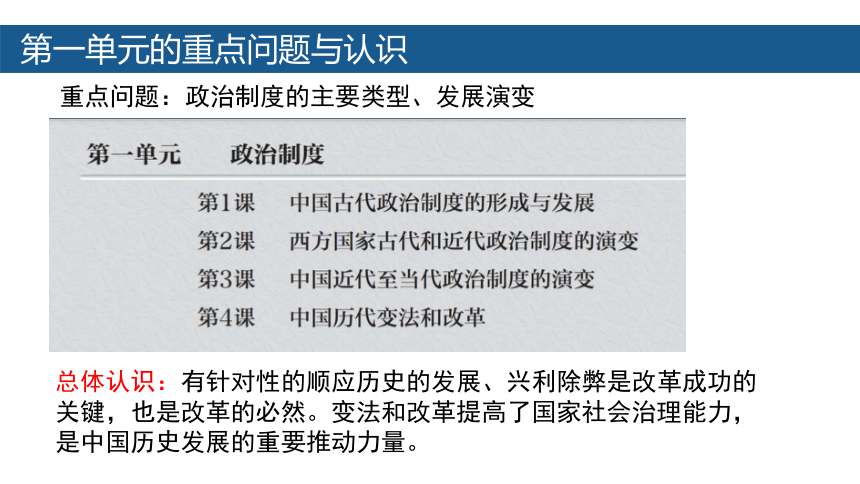

第一单元的重点问题与认识

重点问题:政治制度的主要类型、发展演变

总体认识:有针对性的顺应历史的发展、兴利除弊是改革成功的关键,也是改革的必然。变法和改革提高了国家社会治理能力,是中国历史发展的重要推动力量。

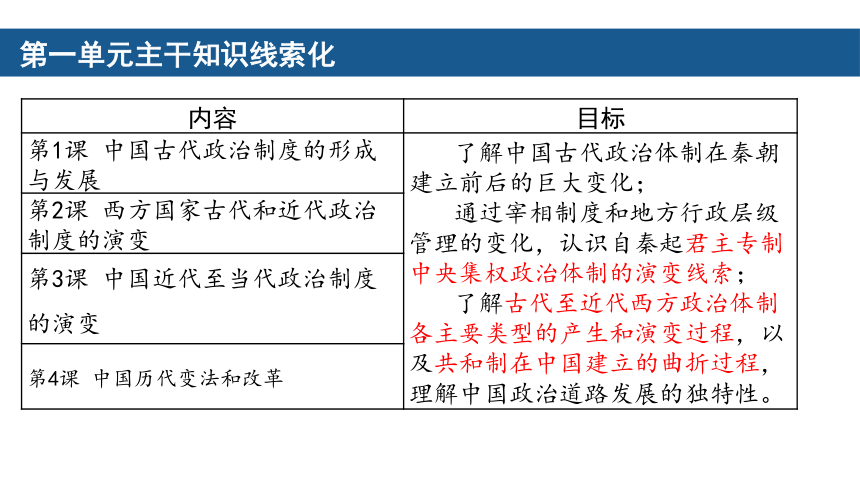

第一单元主干知识线索化

内容 目标

第1课 中国古代政治制度的形成与发展 了解中国古代政治体制在秦朝建立前后的巨大变化;

通过宰相制度和地方行政层级管理的变化,认识自秦起君主专制中央集权政治体制的演变线索;

了解古代至近代西方政治体制各主要类型的产生和演变过程,以及共和制在中国建立的曲折过程,理解中国政治道路发展的独特性。

第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

第3课 中国近代至当代政治制度的演变

第4课 中国历代变法和改革

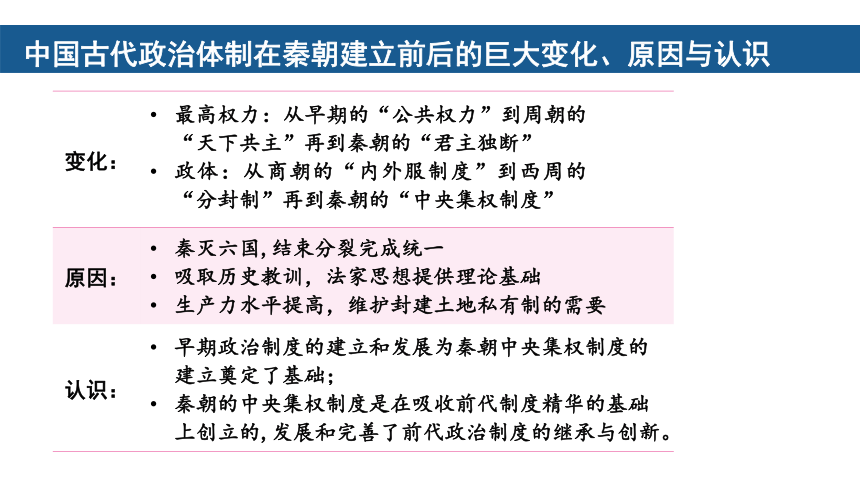

变化:

原因:

认识:

秦灭六国,结束分裂完成统一

吸取历史教训,法家思想提供理论基础

生产力水平提高,维护封建土地私有制的需要

最高权力:从早期的“公共权力”到周朝的“天下共主”再到秦朝的“君主独断”

政体:从商朝的“内外服制度”到西周的“分封制”再到秦朝的“中央集权制度”

早期政治制度的建立和发展为秦朝中央集权制度的建立奠定了基础;

秦朝的中央集权制度是在吸收前代制度精华的基础上创立的,发展和完善了前代政治制度的继承与创新。

中国古代政治体制在秦朝建立前后的巨大变化、原因与认识

自秦起君主专制中央集权政治体制的演变线索

(1)以汉、唐典型为中心。

(2)先秦略讲,注意政体演变与官制要点。

(3)魏晋南北朝注重由秦汉型蜕变为隋唐典型之过程。

(4)两宋以下,不脱汉、唐两型,但亦各有特点。

(5)明、清制度唯一特点:君主独裁专制为本时代讲述中心,其他组织运用原则不脱汉、唐、宋之旧轨。

(6)从政事看制度,不专着眼于死的规章。

——严耕望《中国古代政治制度史纲》

14

历代中央行政中枢制度的演变示意图

秦 汉 唐 宋 元 明 清

外朝

丞相

内朝

尚书省-

门下省

中书省

参知政事

枢密院

三司

中书省一省制

废丞相

重用亲信,

削弱相权

相权一分为三

分割宰相

行政权,

军权,财权

相权

扩大

相权

消失

六部

军机处

顶峰

抓住主要矛盾:

皇权与相权

15

中央集权政治体制的演变

中枢机构变化的走势,是由皇帝与官僚机构、官僚队伍的矛盾决定的:皇帝一方面要设置得力的办事机构,需要赋予它权力;一方面担心掌握权力的大臣权势日高,威胁到皇权,因此要另设亲信机构予以制约。中枢机构权力分立的格局,正是出于相互制衡的考虑。

——邓小南《中国古代史的纵与横》

理解变化的趋势及原因

中央集权政治体制的演变

时段 中央行政制度

秦朝 皇帝制度、三公九卿制

汉朝

魏晋南北朝

隋唐

宋朝

元朝

明朝

清朝

三省体制

三省六部制

二府三司

中书省

内阁

军机处

三公九卿制

西汉中朝,东汉尚书台

方式1:重用亲信近臣,形成新的权力中枢来强化皇权

方式2:多人分割宰相权力,使其相互牵制来削弱相权

时段 地方行政制度 户籍管理 基层组织与社会管理

秦朝 郡、县二级制 分类登记 乡里亭

汉朝 “编户齐民”

魏晋南北朝 户籍散乱

隋唐 “大索貌阅” 百户为里、五里为乡

邻保制

宋朝 主户与客户 保甲制

元朝 “诸色户计”

明朝 以职业定户籍 里甲制、十家牌法

清朝 永停编审(乾隆) 里甲-保甲

郡、县二级制

州、郡、县三级制

州、郡、县三级制

隋朝:州、县二级制

唐朝:道、州、县三级制

路、州(府)、县三级制

省、路、府、州、县多级制

省、府、县三级制

省、府、县三级制

地方服从中央管理、层级管理由上至下、县为基层行政区划

【中国近代政治制度】

18

特点:艰难探索的历程;中国共产党领导中国人民建立的政治制度是中国历史发展的必然,符合广大人民的根本利益,是适合中国国情的最佳选择。

西方政治制度

古代

古希腊

民主政治—雅典

寡头政治—斯巴达

罗马共和国寡头政治——罗马帝国元首制

中古时期

封君封臣制

王权教权并立

14世纪初法国进入等级君主制时期

14世纪中期英国进入议会君主制时期

近代

英国:17世纪首创君主立宪制;18世纪逐渐形成内阁制度;19世纪文官制度确立

美国:1787年,建立联邦制共和制, 三权分立原则;1883年文官制度确立

法国:1875年确立共和制;二战后建立文官制度

君主制

德国:1871年君主立宪制;二战后文官制度建立

村社

庄园

基督教会

行会

二战后社区

自治市

乡镇

自治市镇

自主权

逐渐扩大

渐进发展

法制化

规范化

特点:

西方政治制度重点内容结构示意图

资本主义制度的确立——政治、经济、思想相结合

思想与革命的渊源;资本主义制度的确立是近代西方政治思想理念的初步实现。

“主权在民”“天赋人权”

“分权制衡”“社会契约”

“自由、平等、博爱”

核心思想一致:议会掌握国家的立法权力,以此限制和制约君主或总统等对行政权力的滥用,也通过立法一定程度上保障了人民的利益。

第二单元的重点问题与认识

重点问题:讲授制度史的一般策略包括产生、特点和影响

1.官员选拔与管理是国家制度与社会治理的重要内容,既是国家制度的集中体现,也反映了社会治理的要求。

2.官员的选拔与官员制度与特定的历史发展相适应,是一定的经济基础在上层建筑上的要求和反映

基本认识

中国古代官员的选拔

模式:散漫走向系统

主导:中央主导逐渐加强

方式:主观认定走向客观选拔(公平)

范围:封闭走向开放

形式:走向僵化(逐渐单一)

中国古代官员的管理

明功过

察贤否

组织独立

权力制衡

选用慎重

加强中央集权

法规逐渐完善

考核逐渐严密

维护官僚体制稳定

保障政府行政效率

认识:虽然中国古代官员管理制度建立在专制主义中央集权基础之上,但它在纠察百官、澄清吏治等方面发挥了积极作用,对王朝兴衰更替产生过重大影响。其作为治国理政的重要手段,也积累了丰富的思想和实践经验,值得我们学习总结,并从中得到启示。

5-13世纪

14世纪后

17世纪

官员选用方式

政治发展特征

封建制度

王权加强

资本主义

制度建立

无需职业官员

国王挑选亲信赐予官职

少数人或集团掌握官员任免权

忠于个人

18世纪

政党政治发展

政党分肥制

忠于政党

19世纪初

政府职能扩展

要求参与政府工作

始设常务次官,出现政务官与事务官分途

工业革命

政府管理暴露问题

克里米亚战争

西方各国文官制度的确立和发展

背景

进程

18世纪初

19世纪初

“政党分肥制”弊端

政府职能扩展

要求参与政府工作

规定除大臣外,其他官员不得当选下议院议员

始设常务次官,出现政务官与事务官分途

政府管理暴露问题

政党政治出现

工业革命

克里米亚战争

1855年

建立文官委员会,对侯选人进行考试

英国文官制度初步形成

1870年

规定重要文官必须通过公开考试择优录用

英国文官制度最终确立

1883年

《美国文官法》

美国文官制度确立

二战后

法、德、日文官制度确立

西方各国文官制度的确立和发展

第三单元的重点问题与认识

对不同国家制度进行横向的比较时,要避免简单的类比和抽象的优劣评判,通过比较,使学生更清楚地认识不同国家各自的特点以及相互间的异同。

——《高中历史课程标准》

中国传统的法律体系从秦汉时开始形成。汉律特别强调皇权至上,法自君出……其法制的指导思想为礼法并用,以礼入法,儒家经义成为法理的基础,坚持德主刑辅,先教后刑,奠定了此后法制体系“礼刑一体”的基本框架。 ——张岂之《中国历史十五讲》

27

中国古代法律发展示意图

西周 春秋 战国 秦 汉 魏晋 隋 唐 宋 元 明 清

“铸刑鼎”颁布成文法

律令儒家化

大清律例

宋刑统

大明律

唐律疏议

九章律

秦律

中国古代法律最早成文出现于春秋时期,确立于秦,成熟于隋唐。

中国历朝的法律制度都在一定程度上体现了它们所对应的时代所拥有的政治经济文化特征。

礼法结合是中华法系的重要特点。

司法实践中广引唐律

法家思想主导

时期 法治 教化 礼法关系

夏朝 《禹刑》 礼不下庶人 刑礼分野

商朝 《汤刑》

西周 《九刑》 敬天保民、礼制

春秋战国 铸刑书(成文法)、法家法治 儒家德治 礼法对立

秦 《秦律》、严刑峻法 焚书坑儒

汉 沿袭秦律、《九章律》 尊崇儒术、以经注律 德主刑辅

礼法合一

魏晋 律令儒家化,以经注律,纳礼入律

唐 刑罚为用《唐律疏议》 德礼为本《大唐开元礼》

宋 《宋刑统》《天圣令》 《吕氏乡约》《家礼》 约律分立

明 《大明律》、律例合编 明太祖六谕 约律合流

清 《大清律例》 圣谕十六条、《圣谕广训》

中国古代法律发展演变

29

《西方的法律与教化》一课的结构图

公元前5世纪 6世纪 11世纪 12世纪 13世纪 1689年 1787年 1804年

英国普通法形成

日耳曼法与教会法

罗马法大全

十二铜表法

美国联邦宪法颁布

法国 民法典颁布

英美法系逐渐形成

大陆法系逐渐形成

英国通过大宪章

基督教宗教伦理和教化影响人们的思想意识和日常行为

罗马法复兴

英国 颁布权利法案

新教伦理和教化适应了近代西方资本主义社会发展需要

宗教伦理起到一定的教化作用;西方宗教伦理逐渐适应社会发展:

从基督教垄断统治阻碍社会发展,到新教伦理推动资本主义社会进步

西方法律渊源的特殊性及多元性,宗教伦理起 定的教化作用。

西方法律体系逐渐完备:从罗马法到英美法系和大陆法系形成

由封建时代宗教伦理为主,到资本主义时代以法律体系为主

第四单元的重点问题与认识

重点问题:

从历史的角度考虑到具体的国情和当时的社会状况,

明了某一制度创立所要解决的社会问题。——《高中历史课程标准》

中国古代的民族关系与对外关系的特殊性,负责管理边疆民族的机构往往也负责管理对外关系。和与战都是古代民族关系的重要组成部分,促进了民族交融。现代中国民族政策的核心是民族区域自治制度,它着社会经济的发展不断发展和完善,促进了我国民族关系的发展。

中国古代民族交往交流交融的途径

不同民族政权间的民族交融

和亲:古代中原封建王朝的皇室与周边少数民族政权首领之间为保持和好而结成姻亲关系。

经贸往来:历代中原农耕民族与周边少数民族之间重要的交往形式,如中原与西南少数民族的茶马贸易等。

相互学习:如北魏孝文帝的改革。

战争冲突:民族交融的一种特殊形式

古代中国民族交融主要途径

在统一政权下的民族交融

在大一统政权下都有对少数民族地区的管理制度:汉朝的西域都护府,唐朝的羁縻州,元明时期的土司,清朝的理藩院和边疆地区的将军、办事大臣等

这些管理体制都是建立在大一统之下的,有利于民族间和平交往和相互影响,推动民族交融。

中国古代处理对外关系的体制

32

朝贡体制:朝,臣下觐见君主;贡,臣下向君主献纳礼物。

朝贡体制源于先秦,成于汉朝。外国使节来华被视为前来“朝贡”,即承认中国为宗主、自己为藩属,外国使节觐见皇帝时需行臣属之礼。

中国君主会“册封”那些国家统治者各种名号,“回赐”各种礼物。

反映到经济上就是“朝贡贸易”。只有与中国建立朝贡管关系的国家才可以与中国进行贸易。

认识:中国古代的对外关系基本是和平而不是征服,最大特点是朝贡体制,呈现文明对外辐射的特点。这种体制是建立在文明优势的基础上,一定程度上适应了自给自足的经济结构,但容易形成妄自尊大的习性。

近代西方民族国家与国际法的发展

1.近代西方民族关系的产生与资本主义的发展及新兴资产阶级产生息息相关,是王权发展的产物,也是思想解放运动的结果。

2.国际法的形成是近代民族国家出现的结果,也是西方法律制度的发展。

3.国际法的发展与国际关系的发展相一致,国际法执行力的加强意味着国际治理体系的逐步完善。

16世纪的英国在社会思想领域最大的变革体现在两个方面,即宗教改革与民族主义两大思潮。宗教改革在宗教、政治和社会诸领域里均产生了深刻的影响,民族主义作为近代社会发展中最强大的推动力之一也在英国产生了前所未有的巨大影响,而两者的结合则赋予对方更强的活力。

——柴惠庭《英国清教》, 上海社会科学院出版社1994年版,第19页

国家 表 现

英国 13世纪,伦敦方言基础上形成英语,并广泛使用;

14-15世纪,英法百年战争,民族意识开始觉醒;

宗教改革1534年《至尊法案》,建立起国王专制……

法国 14-15世纪,英法百年战争,民族意识觉醒;

16世纪,以巴黎方言为主形成的法语成为官方语言;

路易十四时期,王权达到顶峰;

法国大革命及拿破仑战争……

欧洲其他国家 法国大革命及拿破仑战争,传播了启蒙思想,促进了欧洲各国民族意识的觉醒。

西方国家从专制王权国家发展发展为民族国家(16-19世纪)

国际法的发展

16世纪

《战争与和平法》

维也纳体系

《威斯特伐利亚条约》

国联

《联合国宪章》

非战公约

二战后国际法发展

国际法院

1625

1648

1815

1920

1928

1945

1946

17世纪近代国际法形成,近代外交制度建立

16-19世纪,西方从专制王权国家发展为民族国家

维也纳体系推动外交制度发展

1917

十月革命开辟国际法新阶段

二战后,民族解放运动,大批新兴民族国家独立

第五单元的重点问题与认识

重点问题:辩证看待制度的创新之处和存在的缺陷

(世界货币体系、中国赋税制度的发展演变为例)

赋税是政府机器的经济基础,而不是其他任何东西。

——马克思

中国货币的演进历程示意图

贝币

新石器

晚期至夏

商周

骨贝

铜贝等

春秋

战国

刀币

布币

环钱等

秦

半两钱

汉

五铢钱

唐

开元

通宝

北宋

多种金属货并存,出现币纸币交子

元

纸币

中统钞

明清

白银

民国时期

银元

法币

金圆券

中华人民 共和国时期

人民币与金属币等货币体系

货币和货币制度是经济发展的产物,也是国家治理的重要内容;

世界货币体系的形成示意图

8世纪

法兰克王国

将1磅重的

白银分成

240便士

1360

法国开始铸造法郎硬币

1792

美国国会颁布法案,正式规定用“元”作为美国的货币单位,美元出现了

1795

法郎作为唯一的标准货币在法国流通

1944

国际货币体系,即布雷顿森林体系确立

20世纪70年代初

国际货币体系,布雷顿森林体系崩溃

21世纪

欧元、日元和人民币等的影响上升

1816

英国制定法案,实行金本位制

世界货币体系的形成与变化反映世界体系和国际治理结构的演变

39

中国赋税制度的演变

征收标准:

征收时间:

赋役关系:

交纳形式:

人丁 资产

并行 合并

实物 货币

(两税法为标志)

(一条鞭法为标志)

(一条鞭法为标志)

不固定 固定

(两税法为标志)

人头税所占比重越来越少,直至取消(以摊丁入亩为标志)

第六单元的重点问题与认识

基层治理和社会保障是国家治理的重要组成部分和基础,对协调社会关系保障弱势群体的基本利益,缓和社会矛盾,维持社会稳定有着特别重要的作用。

认识:户籍制度的出现与国家规模的扩大和治理能力的提高有关,反映了国家对民众管理的加强。随着人身控制的减弱,户籍制度也在发生变化,1772年,“摊丁入亩”以后,清政府下令户籍永停编审。

清

户籍制度削弱,后停止编审

元明

以职业定户籍

主户、

客户分类

大索貌阅

东晋

黄籍

白籍

土断

编户齐民制度

汉朝

战国时期

秦朝

开始大规模编排民户制定户籍

户籍分类登记

隋

宋

指历代王朝对全国人口进行管理,并据以征调赋税、劳役,征集兵员,区分人户职业和等级的重要制度。

将户籍作为调派劳役、征收赋税的主要依据,以此维护建立在小农经济基础上的特权。

秦汉 隋唐 宋元 明清 中华人民共和国

古希腊 中古西欧 二战后西方各国

设收容机构

宗族救助

慈善组织

17世纪初

英国颁布济贫法

19世纪90年代德国初建社会 保险制度

1935年

美国颁布《社会保障法》

具有中国特色的社会保障制度逐步建立

社会保障制度大发展

常平仓制度

编户齐民

乡里制度

“大索貌阅”

邻保制度

主户客户

职业定籍

十家牌法

保甲制度

村社自治

庄园、城市、基督教会

社区组织开始形成

社区居民自我管理

社区

教会、行会

封君封臣制度;

庄园经济,自给自足

基督教影响广泛

小国寡民

独立自主

直接民主

资本主义政治制度的确立和发展

资本主义经济发展;政策调整

中外基层治理与社会保障发展示意图

选择性必修1 国家制度与社会治理

重点内容梳理与认识提升

提 纲

《国家制度与社会治理》在历史课程中的地位和学习要求

《国家制度与社会治理》各单元的重点知识结构及其联系

学习的逻辑顺序

合理的必备知识结构体系

——《纲要》为基础和框架

【课程地位】

基于纲要 递进拓展

中外关联 古今贯通

【学习目标】

加强唯物史观素养:从历史的角度认识相关制度和措施,了解制度或措施产生的时代背景及其意图解决的社会问题,懂得对制度的利弊得失进行辩证分析。

进一步培养时空观念:把握不同时期和地区的制度、措施之间的联系,理解有关制度和措施的演变进程、彼此影响及其意义。

继续强化证据意识和运用史料的能力:从各种史料出发,理解某一制度或措施, 进一步养成“有一分材料说一分话”的习惯,具备重视证据的思维方式。

进一步提升历史解释能力:理解人类历史上的国家制度和社会治理措施有一个逐步发展、取长补短、不断进步的过程。从宏观和微观的不同角度认识制度的延续、 变迁和相互影响,理解制度形成和变化背后的复杂社会因素。

进一步涵养家国情怀:更清楚地认识不同国家政治制度的特点和产生的原因,正确认识历史上政治文明的演进;通过与思想政治课相关内容的整合,增强对当今中国特色社会主义的制度自信。

从制度视角认识人类政治生活发展的历史,进一步提升素养

5

准确把握《国家制度与社会治理》模块的立意

【模块导言】 国家统治依赖一系列制度建设,包括建立组织和制定规则。以权力分配、机构设置和运行为主的政治体制,规定了国家制度的基本框架。社会治理则是国家制度的关注重点。

以权力分配、官员选拔、机构设置和运行为主体

以赋税征收、财政分配为主体

以构建主流意识形态为主体

6

准确把握《国家制度与社会治理》模块的立意

【模块导言】

加深运用唯物史观的阶级分析方法,对上层建筑各领域的实质进行深入分析

代表奴隶主、封建贵族与地主阶级和资产阶级的国家制度

代表最广大人民群众根本利益的国家制度

影响因素

7

准确把握《国家制度与社会治理》模块的立意

思考维度:时代背景、源流承继、解决问题、结构功能、执行运作、发展演变、利弊得失、后世影响

特征—跨学科:历史学、政治学、 法学、外交学、财政学、民族学

基于制度史视角的观察

提 纲

《国家制度与社会治理》在历史课程中的地位和学习要求

《国家制度与社会治理》各单元的重点知识结构及其联系

中央集权政治体制的演变

中央行政制度

地方行政制度

官员选拔管理

户籍制度

基层管理

法律教化

民族关系

选择性必修1 国家制度与社会治理的内容结构

第一单元的重点问题与认识

重点问题:政治制度的主要类型、发展演变

总体认识:有针对性的顺应历史的发展、兴利除弊是改革成功的关键,也是改革的必然。变法和改革提高了国家社会治理能力,是中国历史发展的重要推动力量。

第一单元主干知识线索化

内容 目标

第1课 中国古代政治制度的形成与发展 了解中国古代政治体制在秦朝建立前后的巨大变化;

通过宰相制度和地方行政层级管理的变化,认识自秦起君主专制中央集权政治体制的演变线索;

了解古代至近代西方政治体制各主要类型的产生和演变过程,以及共和制在中国建立的曲折过程,理解中国政治道路发展的独特性。

第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

第3课 中国近代至当代政治制度的演变

第4课 中国历代变法和改革

变化:

原因:

认识:

秦灭六国,结束分裂完成统一

吸取历史教训,法家思想提供理论基础

生产力水平提高,维护封建土地私有制的需要

最高权力:从早期的“公共权力”到周朝的“天下共主”再到秦朝的“君主独断”

政体:从商朝的“内外服制度”到西周的“分封制”再到秦朝的“中央集权制度”

早期政治制度的建立和发展为秦朝中央集权制度的建立奠定了基础;

秦朝的中央集权制度是在吸收前代制度精华的基础上创立的,发展和完善了前代政治制度的继承与创新。

中国古代政治体制在秦朝建立前后的巨大变化、原因与认识

自秦起君主专制中央集权政治体制的演变线索

(1)以汉、唐典型为中心。

(2)先秦略讲,注意政体演变与官制要点。

(3)魏晋南北朝注重由秦汉型蜕变为隋唐典型之过程。

(4)两宋以下,不脱汉、唐两型,但亦各有特点。

(5)明、清制度唯一特点:君主独裁专制为本时代讲述中心,其他组织运用原则不脱汉、唐、宋之旧轨。

(6)从政事看制度,不专着眼于死的规章。

——严耕望《中国古代政治制度史纲》

14

历代中央行政中枢制度的演变示意图

秦 汉 唐 宋 元 明 清

外朝

丞相

内朝

尚书省-

门下省

中书省

参知政事

枢密院

三司

中书省一省制

废丞相

重用亲信,

削弱相权

相权一分为三

分割宰相

行政权,

军权,财权

相权

扩大

相权

消失

六部

军机处

顶峰

抓住主要矛盾:

皇权与相权

15

中央集权政治体制的演变

中枢机构变化的走势,是由皇帝与官僚机构、官僚队伍的矛盾决定的:皇帝一方面要设置得力的办事机构,需要赋予它权力;一方面担心掌握权力的大臣权势日高,威胁到皇权,因此要另设亲信机构予以制约。中枢机构权力分立的格局,正是出于相互制衡的考虑。

——邓小南《中国古代史的纵与横》

理解变化的趋势及原因

中央集权政治体制的演变

时段 中央行政制度

秦朝 皇帝制度、三公九卿制

汉朝

魏晋南北朝

隋唐

宋朝

元朝

明朝

清朝

三省体制

三省六部制

二府三司

中书省

内阁

军机处

三公九卿制

西汉中朝,东汉尚书台

方式1:重用亲信近臣,形成新的权力中枢来强化皇权

方式2:多人分割宰相权力,使其相互牵制来削弱相权

时段 地方行政制度 户籍管理 基层组织与社会管理

秦朝 郡、县二级制 分类登记 乡里亭

汉朝 “编户齐民”

魏晋南北朝 户籍散乱

隋唐 “大索貌阅” 百户为里、五里为乡

邻保制

宋朝 主户与客户 保甲制

元朝 “诸色户计”

明朝 以职业定户籍 里甲制、十家牌法

清朝 永停编审(乾隆) 里甲-保甲

郡、县二级制

州、郡、县三级制

州、郡、县三级制

隋朝:州、县二级制

唐朝:道、州、县三级制

路、州(府)、县三级制

省、路、府、州、县多级制

省、府、县三级制

省、府、县三级制

地方服从中央管理、层级管理由上至下、县为基层行政区划

【中国近代政治制度】

18

特点:艰难探索的历程;中国共产党领导中国人民建立的政治制度是中国历史发展的必然,符合广大人民的根本利益,是适合中国国情的最佳选择。

西方政治制度

古代

古希腊

民主政治—雅典

寡头政治—斯巴达

罗马共和国寡头政治——罗马帝国元首制

中古时期

封君封臣制

王权教权并立

14世纪初法国进入等级君主制时期

14世纪中期英国进入议会君主制时期

近代

英国:17世纪首创君主立宪制;18世纪逐渐形成内阁制度;19世纪文官制度确立

美国:1787年,建立联邦制共和制, 三权分立原则;1883年文官制度确立

法国:1875年确立共和制;二战后建立文官制度

君主制

德国:1871年君主立宪制;二战后文官制度建立

村社

庄园

基督教会

行会

二战后社区

自治市

乡镇

自治市镇

自主权

逐渐扩大

渐进发展

法制化

规范化

特点:

西方政治制度重点内容结构示意图

资本主义制度的确立——政治、经济、思想相结合

思想与革命的渊源;资本主义制度的确立是近代西方政治思想理念的初步实现。

“主权在民”“天赋人权”

“分权制衡”“社会契约”

“自由、平等、博爱”

核心思想一致:议会掌握国家的立法权力,以此限制和制约君主或总统等对行政权力的滥用,也通过立法一定程度上保障了人民的利益。

第二单元的重点问题与认识

重点问题:讲授制度史的一般策略包括产生、特点和影响

1.官员选拔与管理是国家制度与社会治理的重要内容,既是国家制度的集中体现,也反映了社会治理的要求。

2.官员的选拔与官员制度与特定的历史发展相适应,是一定的经济基础在上层建筑上的要求和反映

基本认识

中国古代官员的选拔

模式:散漫走向系统

主导:中央主导逐渐加强

方式:主观认定走向客观选拔(公平)

范围:封闭走向开放

形式:走向僵化(逐渐单一)

中国古代官员的管理

明功过

察贤否

组织独立

权力制衡

选用慎重

加强中央集权

法规逐渐完善

考核逐渐严密

维护官僚体制稳定

保障政府行政效率

认识:虽然中国古代官员管理制度建立在专制主义中央集权基础之上,但它在纠察百官、澄清吏治等方面发挥了积极作用,对王朝兴衰更替产生过重大影响。其作为治国理政的重要手段,也积累了丰富的思想和实践经验,值得我们学习总结,并从中得到启示。

5-13世纪

14世纪后

17世纪

官员选用方式

政治发展特征

封建制度

王权加强

资本主义

制度建立

无需职业官员

国王挑选亲信赐予官职

少数人或集团掌握官员任免权

忠于个人

18世纪

政党政治发展

政党分肥制

忠于政党

19世纪初

政府职能扩展

要求参与政府工作

始设常务次官,出现政务官与事务官分途

工业革命

政府管理暴露问题

克里米亚战争

西方各国文官制度的确立和发展

背景

进程

18世纪初

19世纪初

“政党分肥制”弊端

政府职能扩展

要求参与政府工作

规定除大臣外,其他官员不得当选下议院议员

始设常务次官,出现政务官与事务官分途

政府管理暴露问题

政党政治出现

工业革命

克里米亚战争

1855年

建立文官委员会,对侯选人进行考试

英国文官制度初步形成

1870年

规定重要文官必须通过公开考试择优录用

英国文官制度最终确立

1883年

《美国文官法》

美国文官制度确立

二战后

法、德、日文官制度确立

西方各国文官制度的确立和发展

第三单元的重点问题与认识

对不同国家制度进行横向的比较时,要避免简单的类比和抽象的优劣评判,通过比较,使学生更清楚地认识不同国家各自的特点以及相互间的异同。

——《高中历史课程标准》

中国传统的法律体系从秦汉时开始形成。汉律特别强调皇权至上,法自君出……其法制的指导思想为礼法并用,以礼入法,儒家经义成为法理的基础,坚持德主刑辅,先教后刑,奠定了此后法制体系“礼刑一体”的基本框架。 ——张岂之《中国历史十五讲》

27

中国古代法律发展示意图

西周 春秋 战国 秦 汉 魏晋 隋 唐 宋 元 明 清

“铸刑鼎”颁布成文法

律令儒家化

大清律例

宋刑统

大明律

唐律疏议

九章律

秦律

中国古代法律最早成文出现于春秋时期,确立于秦,成熟于隋唐。

中国历朝的法律制度都在一定程度上体现了它们所对应的时代所拥有的政治经济文化特征。

礼法结合是中华法系的重要特点。

司法实践中广引唐律

法家思想主导

时期 法治 教化 礼法关系

夏朝 《禹刑》 礼不下庶人 刑礼分野

商朝 《汤刑》

西周 《九刑》 敬天保民、礼制

春秋战国 铸刑书(成文法)、法家法治 儒家德治 礼法对立

秦 《秦律》、严刑峻法 焚书坑儒

汉 沿袭秦律、《九章律》 尊崇儒术、以经注律 德主刑辅

礼法合一

魏晋 律令儒家化,以经注律,纳礼入律

唐 刑罚为用《唐律疏议》 德礼为本《大唐开元礼》

宋 《宋刑统》《天圣令》 《吕氏乡约》《家礼》 约律分立

明 《大明律》、律例合编 明太祖六谕 约律合流

清 《大清律例》 圣谕十六条、《圣谕广训》

中国古代法律发展演变

29

《西方的法律与教化》一课的结构图

公元前5世纪 6世纪 11世纪 12世纪 13世纪 1689年 1787年 1804年

英国普通法形成

日耳曼法与教会法

罗马法大全

十二铜表法

美国联邦宪法颁布

法国 民法典颁布

英美法系逐渐形成

大陆法系逐渐形成

英国通过大宪章

基督教宗教伦理和教化影响人们的思想意识和日常行为

罗马法复兴

英国 颁布权利法案

新教伦理和教化适应了近代西方资本主义社会发展需要

宗教伦理起到一定的教化作用;西方宗教伦理逐渐适应社会发展:

从基督教垄断统治阻碍社会发展,到新教伦理推动资本主义社会进步

西方法律渊源的特殊性及多元性,宗教伦理起 定的教化作用。

西方法律体系逐渐完备:从罗马法到英美法系和大陆法系形成

由封建时代宗教伦理为主,到资本主义时代以法律体系为主

第四单元的重点问题与认识

重点问题:

从历史的角度考虑到具体的国情和当时的社会状况,

明了某一制度创立所要解决的社会问题。——《高中历史课程标准》

中国古代的民族关系与对外关系的特殊性,负责管理边疆民族的机构往往也负责管理对外关系。和与战都是古代民族关系的重要组成部分,促进了民族交融。现代中国民族政策的核心是民族区域自治制度,它着社会经济的发展不断发展和完善,促进了我国民族关系的发展。

中国古代民族交往交流交融的途径

不同民族政权间的民族交融

和亲:古代中原封建王朝的皇室与周边少数民族政权首领之间为保持和好而结成姻亲关系。

经贸往来:历代中原农耕民族与周边少数民族之间重要的交往形式,如中原与西南少数民族的茶马贸易等。

相互学习:如北魏孝文帝的改革。

战争冲突:民族交融的一种特殊形式

古代中国民族交融主要途径

在统一政权下的民族交融

在大一统政权下都有对少数民族地区的管理制度:汉朝的西域都护府,唐朝的羁縻州,元明时期的土司,清朝的理藩院和边疆地区的将军、办事大臣等

这些管理体制都是建立在大一统之下的,有利于民族间和平交往和相互影响,推动民族交融。

中国古代处理对外关系的体制

32

朝贡体制:朝,臣下觐见君主;贡,臣下向君主献纳礼物。

朝贡体制源于先秦,成于汉朝。外国使节来华被视为前来“朝贡”,即承认中国为宗主、自己为藩属,外国使节觐见皇帝时需行臣属之礼。

中国君主会“册封”那些国家统治者各种名号,“回赐”各种礼物。

反映到经济上就是“朝贡贸易”。只有与中国建立朝贡管关系的国家才可以与中国进行贸易。

认识:中国古代的对外关系基本是和平而不是征服,最大特点是朝贡体制,呈现文明对外辐射的特点。这种体制是建立在文明优势的基础上,一定程度上适应了自给自足的经济结构,但容易形成妄自尊大的习性。

近代西方民族国家与国际法的发展

1.近代西方民族关系的产生与资本主义的发展及新兴资产阶级产生息息相关,是王权发展的产物,也是思想解放运动的结果。

2.国际法的形成是近代民族国家出现的结果,也是西方法律制度的发展。

3.国际法的发展与国际关系的发展相一致,国际法执行力的加强意味着国际治理体系的逐步完善。

16世纪的英国在社会思想领域最大的变革体现在两个方面,即宗教改革与民族主义两大思潮。宗教改革在宗教、政治和社会诸领域里均产生了深刻的影响,民族主义作为近代社会发展中最强大的推动力之一也在英国产生了前所未有的巨大影响,而两者的结合则赋予对方更强的活力。

——柴惠庭《英国清教》, 上海社会科学院出版社1994年版,第19页

国家 表 现

英国 13世纪,伦敦方言基础上形成英语,并广泛使用;

14-15世纪,英法百年战争,民族意识开始觉醒;

宗教改革1534年《至尊法案》,建立起国王专制……

法国 14-15世纪,英法百年战争,民族意识觉醒;

16世纪,以巴黎方言为主形成的法语成为官方语言;

路易十四时期,王权达到顶峰;

法国大革命及拿破仑战争……

欧洲其他国家 法国大革命及拿破仑战争,传播了启蒙思想,促进了欧洲各国民族意识的觉醒。

西方国家从专制王权国家发展发展为民族国家(16-19世纪)

国际法的发展

16世纪

《战争与和平法》

维也纳体系

《威斯特伐利亚条约》

国联

《联合国宪章》

非战公约

二战后国际法发展

国际法院

1625

1648

1815

1920

1928

1945

1946

17世纪近代国际法形成,近代外交制度建立

16-19世纪,西方从专制王权国家发展为民族国家

维也纳体系推动外交制度发展

1917

十月革命开辟国际法新阶段

二战后,民族解放运动,大批新兴民族国家独立

第五单元的重点问题与认识

重点问题:辩证看待制度的创新之处和存在的缺陷

(世界货币体系、中国赋税制度的发展演变为例)

赋税是政府机器的经济基础,而不是其他任何东西。

——马克思

中国货币的演进历程示意图

贝币

新石器

晚期至夏

商周

骨贝

铜贝等

春秋

战国

刀币

布币

环钱等

秦

半两钱

汉

五铢钱

唐

开元

通宝

北宋

多种金属货并存,出现币纸币交子

元

纸币

中统钞

明清

白银

民国时期

银元

法币

金圆券

中华人民 共和国时期

人民币与金属币等货币体系

货币和货币制度是经济发展的产物,也是国家治理的重要内容;

世界货币体系的形成示意图

8世纪

法兰克王国

将1磅重的

白银分成

240便士

1360

法国开始铸造法郎硬币

1792

美国国会颁布法案,正式规定用“元”作为美国的货币单位,美元出现了

1795

法郎作为唯一的标准货币在法国流通

1944

国际货币体系,即布雷顿森林体系确立

20世纪70年代初

国际货币体系,布雷顿森林体系崩溃

21世纪

欧元、日元和人民币等的影响上升

1816

英国制定法案,实行金本位制

世界货币体系的形成与变化反映世界体系和国际治理结构的演变

39

中国赋税制度的演变

征收标准:

征收时间:

赋役关系:

交纳形式:

人丁 资产

并行 合并

实物 货币

(两税法为标志)

(一条鞭法为标志)

(一条鞭法为标志)

不固定 固定

(两税法为标志)

人头税所占比重越来越少,直至取消(以摊丁入亩为标志)

第六单元的重点问题与认识

基层治理和社会保障是国家治理的重要组成部分和基础,对协调社会关系保障弱势群体的基本利益,缓和社会矛盾,维持社会稳定有着特别重要的作用。

认识:户籍制度的出现与国家规模的扩大和治理能力的提高有关,反映了国家对民众管理的加强。随着人身控制的减弱,户籍制度也在发生变化,1772年,“摊丁入亩”以后,清政府下令户籍永停编审。

清

户籍制度削弱,后停止编审

元明

以职业定户籍

主户、

客户分类

大索貌阅

东晋

黄籍

白籍

土断

编户齐民制度

汉朝

战国时期

秦朝

开始大规模编排民户制定户籍

户籍分类登记

隋

宋

指历代王朝对全国人口进行管理,并据以征调赋税、劳役,征集兵员,区分人户职业和等级的重要制度。

将户籍作为调派劳役、征收赋税的主要依据,以此维护建立在小农经济基础上的特权。

秦汉 隋唐 宋元 明清 中华人民共和国

古希腊 中古西欧 二战后西方各国

设收容机构

宗族救助

慈善组织

17世纪初

英国颁布济贫法

19世纪90年代德国初建社会 保险制度

1935年

美国颁布《社会保障法》

具有中国特色的社会保障制度逐步建立

社会保障制度大发展

常平仓制度

编户齐民

乡里制度

“大索貌阅”

邻保制度

主户客户

职业定籍

十家牌法

保甲制度

村社自治

庄园、城市、基督教会

社区组织开始形成

社区居民自我管理

社区

教会、行会

封君封臣制度;

庄园经济,自给自足

基督教影响广泛

小国寡民

独立自主

直接民主

资本主义政治制度的确立和发展

资本主义经济发展;政策调整

中外基层治理与社会保障发展示意图

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理