第二章 声音与环境 单元练习题 (含解析)2025-2026学年沪粤版物理八年级上学期

文档属性

| 名称 | 第二章 声音与环境 单元练习题 (含解析)2025-2026学年沪粤版物理八年级上学期 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪粤版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2025-08-05 22:40:48 | ||

图片预览

文档简介

沪粤版八年级物理上册第二章 声音与环境单元练习题

一、单选题

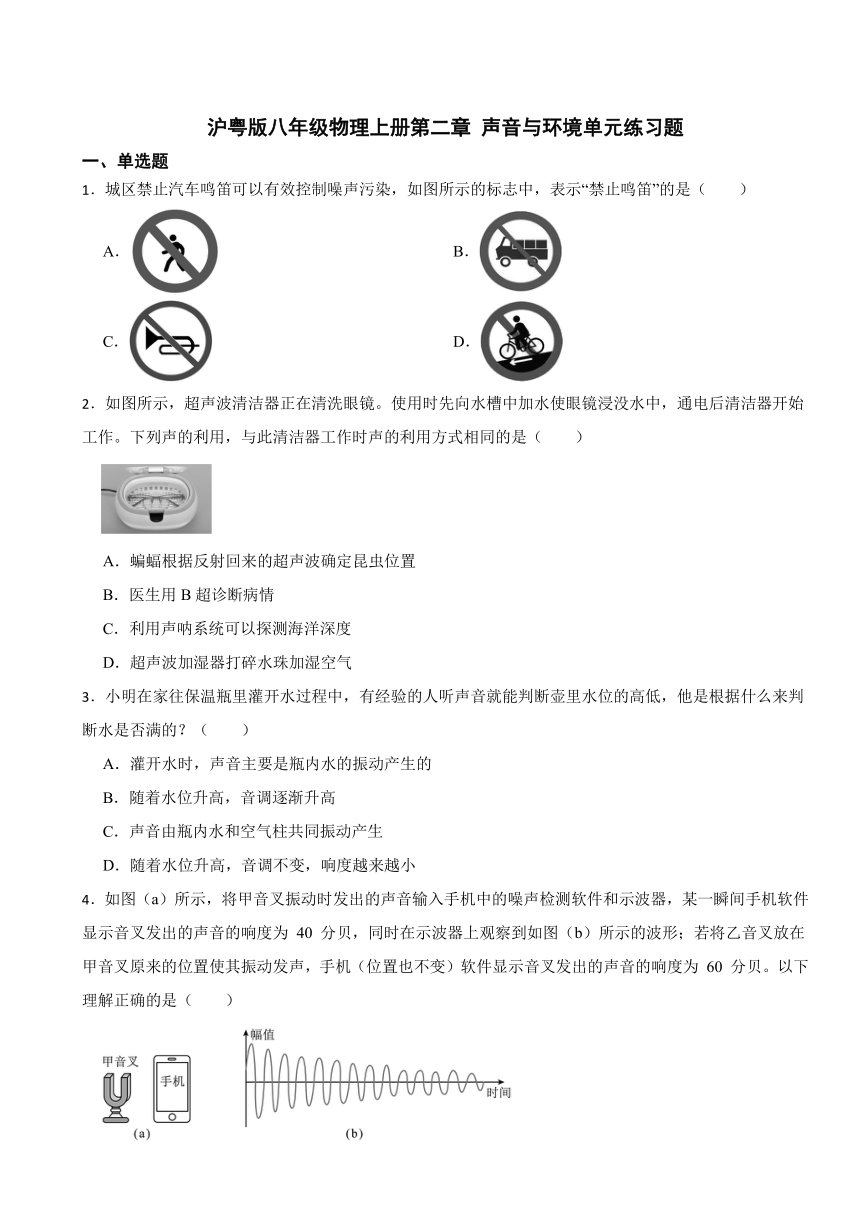

1.城区禁止汽车鸣笛可以有效控制噪声污染,如图所示的标志中,表示“禁止鸣笛”的是( )

A. B.

C. D.

2.如图所示,超声波清洁器正在清洗眼镜。使用时先向水槽中加水使眼镜浸没水中,通电后清洁器开始工作。下列声的利用,与此清洁器工作时声的利用方式相同的是( )

A.蝙蝠根据反射回来的超声波确定昆虫位置

B.医生用B超诊断病情

C.利用声呐系统可以探测海洋深度

D.超声波加湿器打碎水珠加湿空气

3.小明在家往保温瓶里灌开水过程中,有经验的人听声音就能判断壶里水位的高低,他是根据什么来判断水是否满的?( )

A.灌开水时,声音主要是瓶内水的振动产生的

B.随着水位升高,音调逐渐升高

C.声音由瓶内水和空气柱共同振动产生

D.随着水位升高,音调不变,响度越来越小

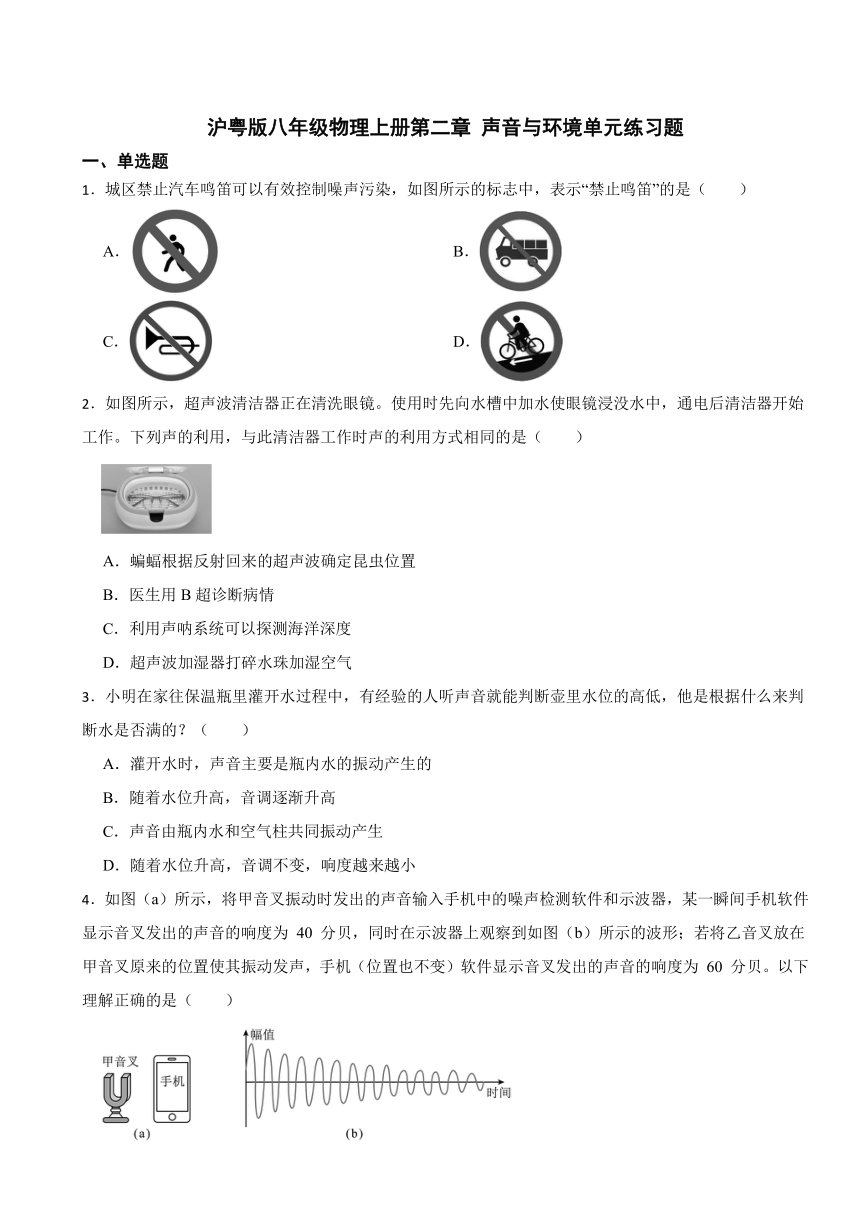

4.如图(a)所示,将甲音叉振动时发出的声音输入手机中的噪声检测软件和示波器,某一瞬间手机软件显示音叉发出的声音的响度为 40 分贝,同时在示波器上观察到如图(b)所示的波形;若将乙音叉放在甲音叉原来的位置使其振动发声,手机(位置也不变)软件显示音叉发出的声音的响度为 60 分贝。以下理解正确的是( )

A.手机软件显示60分贝是指声音振动的快慢

B.波形中的“幅值”变小说明声音的频率减小

C.波形中的“幅值”与声音的音色有关

D.波形中的“幅值”变小说明声音的响度减小

5.下列对图中四幅图的描述正确的是( )

A.甲图太空中的宇航员只能用无线电才能对话,说明声音传播不需要介质

B.乙图手在小提琴上不同位置按弦,主要目的是改变声音的响度

C.丙图道路两旁的隔音墙是在声源处减弱噪声

D.丁图B超检查身体是应用声能传递信息

6.关于声现象,下列说法正确的是( )

A.公共场合要“轻声慢语”指的是减小声音的音调

B.“闻其声而知其人”主要是根据声音的音色来判断的

C.演奏二胡用不同手指按弦是为了改变响度

D.吹奏笛子时,演奏者用手指按住不同气孔,是为了改变发出声音的响度

7.弹吉他的时候,演奏者不断改变手指按压同一根弦的不同部位,这是为了改变声音的( )

A.响度 B.音调 C.音色 D.音量

8.如图所示,当用大小不同的力敲击音叉A时,完全相同的音叉B会把轻触音叉的乒乓球弹开不同幅度,对该实验过程的理解正确的是( )

A.声音的传播可不需要介质

B.音叉B会振动,说明声波能够传递能量

C.音叉A、B振动的频率、幅度都相同

D.乒乓球弹开的幅度越大,则音叉发声的音调越高

二、多选题

9.下列能减弱噪声的做法是( )

A.戴隔音耳罩 B.住宅装双层玻璃

C.闭目养神 D.禁止鸣笛

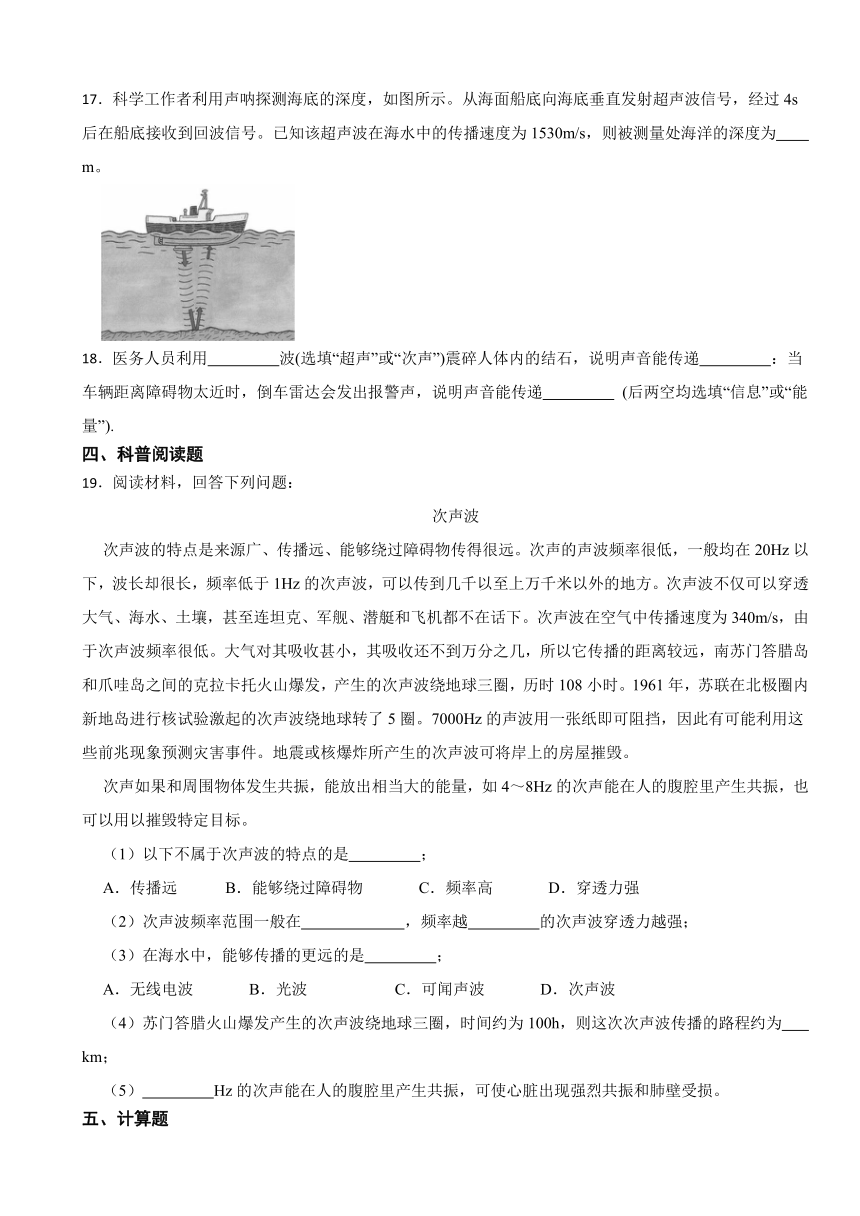

10.关于声现象,下列说法正确的是( )

A.“闻其声而知其人”主要是根据音色来判断的

B.课堂上能听到老师讲课声,说明空气能够传声

C.公路两旁安装隔音墙是为了在传播路径上减弱噪声

D.用大小不同的力先后敲击同一个音叉的相同位置,音叉发声的音调不同

三、填空题

11.某种昆虫靠翅的振动发声,如果昆虫的翅在内做了800次振动,频率是 ,人 听到(填“能”或“不能”).

12.“八音盒”是一种机械音乐盒(如图)。上紧发条后圆筒转动,圆筒上按一定规律分布着一些凸点,它们拨动簧片就会奏出乐曲,长度不同的簧片发出的声音的 不同,该特征与物体振动的 有关。超声波可以击碎人体内的结石,这说明声波能传递 (选填“能量”或“信息”)。

13.三月三,唱山歌。如图所示,表演者演唱时使用话筒,目的是增大声音的 ,使远处的观众也能听清。现场观众保持安静,这是从 减弱噪声。

14.吹笛子时,笛子发出的声音是由 振动产生的;笛声通过 传到人的耳朵。

15.如图是一款超声波驱鼠器.在通电工作时,它发出的超声波的 (选填“振幅”或“频率”)不在人耳的听觉范围内,所以我们无法听到.超声波 (选填“可以”或“不可以”)通过空气传播到老鼠的位置.房间里真空玻璃隔音效果好是因为 。

16.响度与声源的 有关, 越大响度越大;音色与声源的结构和 有关,不同音色的声音 不同。

17.科学工作者利用声呐探测海底的深度,如图所示。从海面船底向海底垂直发射超声波信号,经过4s后在船底接收到回波信号。已知该超声波在海水中的传播速度为1530m/s,则被测量处海洋的深度为 m。

18.医务人员利用 波(选填“超声”或“次声”)震碎人体内的结石,说明声音能传递 :当车辆距离障碍物太近时,倒车雷达会发出报警声,说明声音能传递 (后两空均选填“信息”或“能量”).

四、科普阅读题

19.阅读材料,回答下列问题:

次声波

次声波的特点是来源广、传播远、能够绕过障碍物传得很远。次声的声波频率很低,一般均在20Hz以下,波长却很长,频率低于1Hz的次声波,可以传到几千以至上万千米以外的地方。次声波不仅可以穿透大气、海水、土壤,甚至连坦克、军舰、潜艇和飞机都不在话下。次声波在空气中传播速度为340m/s,由于次声波频率很低。大气对其吸收甚小,其吸收还不到万分之几,所以它传播的距离较远,南苏门答腊岛和爪哇岛之间的克拉卡托火山爆发,产生的次声波绕地球三圈,历时108小时。1961年,苏联在北极圈内新地岛进行核试验激起的次声波绕地球转了5圈。7000Hz的声波用一张纸即可阻挡,因此有可能利用这些前兆现象预测灾害事件。地震或核爆炸所产生的次声波可将岸上的房屋摧毁。

次声如果和周围物体发生共振,能放出相当大的能量,如4~8Hz的次声能在人的腹腔里产生共振,也可以用以摧毁特定目标。

(1)以下不属于次声波的特点的是 ;

A.传播远 B.能够绕过障碍物 C.频率高 D.穿透力强

(2)次声波频率范围一般在 ,频率越 的次声波穿透力越强;

(3)在海水中,能够传播的更远的是 ;

A.无线电波 B.光波 C.可闻声波 D.次声波

(4)苏门答腊火山爆发产生的次声波绕地球三圈,时间约为100h,则这次次声波传播的路程约为 km;

(5) Hz的次声能在人的腹腔里产生共振,可使心脏出现强烈共振和肺壁受损。

五、计算题

20.海洋有着丰富的资源,某科考队员利用超声测距仪向海底垂直发射超声波,如图所示,经0.6s后收到回波。(海水中超声波的速度为1500m/s)

(1)超声波从发出到被接收传播的路程是多少?

(2)此处海水的深度是多少?

六、实验探究题

21.比较几种材料(衣服、锡箔纸、泡沫塑料)的隔音性能。

(1)如图所示,小王将声源放进鞋盒,在其四周塞满待测填充材料,设计了以下A、B两种实验方案,你认为方案______较好;

A.站在距鞋盒一定距离处,比较所听见声音的响度

B.一边听声音,一边向后退,直至听不见声音为止,比较此处距鞋盒的距离

(2)实验得到的结果如下表所示,则待测材料中隔音性能最好的是 。

项目 衣服 锡箔纸 泡沫塑料

响度 较响 较响 弱

距离 较长 长 短

22.小明在观察如图甲所示的二胡时猜想:弦发声的音调可能与弦的长度、粗细和松紧有关。于是他找来两根粗细不同的钢丝,设计了如图乙所示的装置,拨动枕木AB间的钢丝,四次实验的部分信息如下表所示:

实验次数 1 2 3 4

钢丝 粗 细 细

AB间距/cm 50 50 50 30

钩码个数 3 3 4 3

(1)实验中,在钢丝末端悬挂不同数目的钩码是为了改变钢丝的 ;

(2)第1、2两次实验是为了探究音调与弦的 关系,拨动后发现第1次实验发声音调低,则小明可得出结论:当 相同时,弦越 音调越高;

(3)为了探究其余猜想,关于第4次钢丝的粗细选择,要选择____(填序号);

A.细 B.粗 C.粗细均可

(4)二胡演奏时可通过手指按压、松开、滑动等指法配合产生优美旋律,图丙中小明两手指按压的是音符“3”、“4”位置,为发出“3”音符,他此时最简单合理的操作是:松开 (选填“中指”或“食指”),理由是 。

答案解析部分

1.【答案】C

2.【答案】D

3.【答案】B

4.【答案】D

5.【答案】D

6.【答案】B

【解析】【解答】A、公共场合要“轻声慢语”指的是减小声音的响度,故A错误。

B、不同人声音的音色不同,“闻其声而知其人”,是根据音色来判断的,故B正确。

C、演奏二胡用不同手指按弦时,弦振动部分的长度不同、振动频率不同,是为了改变声音的音调,故C错误。

D、吹奏笛子时,演奏者用手指按住不同气孔,改变了笛子内空气柱的长度,即改变空气柱振动的频率,是为了改变发出声音的音调,故D错误。

故答案为:B。

【分析】声音的特征有三个:响度、音调、音色。响度指声音的大小,音调指声音的高低,音色是指声音的品质与特色。

7.【答案】B

8.【答案】B

【解析】【解答】AB.在实验过程中,敲击音叉A,声音通过空气传到音叉B,声音将能传递到音叉B,乒乓球弹开,故A错误,B正确;

C.声音在传播的过程中有能量的损耗,音叉A、B振动的频率、幅度都不相同,故C错误;

D.乒乓球弹开的幅度越大,说明振动幅度大,发声响度越大,故D错误。

故选B。

【分析】1、声音产生是由物体振动产生,通过介质(固体、液体、气体)中传播,不能在真空中传播;

2、声音的特点:不同材料决定音色不同;振幅决定响度;振动频率决定音频;振动频率决定音频,频率越高,音调越高,频率越低,音调越低;声音的响度与声源振动的幅度有关,振动幅度越大,响度越大.

9.【答案】A,B,D

10.【答案】A,B,C

【解析】【解答】A.“闻其声而知其人”主要是根据音色来判断的,故A正确;

B.课堂上能听到老师讲课声,说明空气能够传声,故B正确;

C.公路两旁安装隔音墙是为了在传播路径上减弱噪声,故C正确;

D.用大小不同的力先后敲击同一个音叉的相同位置,音叉发声的响度不同,故D错误。

故选ABC。

【分析】A.声音的特点叫音色,由发声体的特点决定;

B.根据声音传播的条件判断;

C.根据噪声的减弱方法判断;

D.声音的大小叫响度,与振幅大小有关。

11.【答案】400Hz;能

12.【答案】音调;频率;能量

13.【答案】响度;声源处

14.【答案】空气柱;空气

15.【答案】频率;可以;真空不能传声

【解析】【解答】(1)超声波的频率大于20000Hz,高于人类的听觉范围,不在人类的听觉范围;

(2)超声波也是声音,可以通过空气传播到老鼠的位置;

(3)房间里真空玻璃隔音效果好是因为真空不能传声。

【分析】(1)根据超声波的定义解答;

(2)声音的传播需要介质,固体、液体和气体都能传播声音;

(3)真空不能传声,据此分析解答。

16.【答案】振幅;振幅;材料;发声体

【解析】【分析】声音的响度与振幅有关,振幅越大,响度越大;音色与声源的结构和材料有关,不同声音的音调和响度可以相同,但是音色却是不同的,音色是区分不同声音的主要特征。

17.【答案】3060

18.【答案】超声;能量;信息

【解析】【解答】医务人员利用超声波震碎人体内的结石,说明声音能传递能量:当车辆距离障碍物太近时,倒车雷达会发出报警声,说明声音能传递信息。

【分析】超声波既能传递信息,也能传递能量,结合超声波的应用解答。

19.【答案】C;20Hz以下;低;D;;4~8

【解析】【解答】(1)次声波来源广、传播远,次声波的频率比较低,均在20Hz以下,次声波穿透力强,故ABD不符合题意,C符合题意。

(2)次声波的频率低于20Hz;频率越低的次声波穿透力越强,频率低于1Hz的次声波,可以传到几千以至上万千米以外的地方。

(3)次声波具有极强的穿透力,在海水中传播的更远,D符合题意。

(4)根据时间,减少次声波传播的路程约为:

(5)根据材料,4~8Hz的次声能在人的腹腔里产生共振,使心脏出现强烈共振和肺壁受损。

【分析】(1)次声波的频率较低,低于20Hz;

(2)次声波的频率低于20Hz,频率越低,传播的越远;

(3)在海水中,次声波可以传播更远;

(4)根据s=vt,计算距离;

(5)次声若和周围物体发生共振,能放出相当大的能量。

20.【答案】(1)

(2)

21.【答案】(1)B

(2)泡沫塑料

22.【答案】(1)松紧

(2)粗细;长度和松紧;细

(3)C

(4)中指;当粗细和松紧相同时,弦越长音调越低;

【解析】【解答】 (1)实验中,在钢丝末端悬挂不同数目的钩码是为了改变钢丝的松紧;

(2)第1、2两次实验,钢丝的长度和松紧程度相同,粗细不同,是为了探究音调与弦的粗细关系;

拨动后发现第1次实验发声音调低,则小明可得出结论:当长度和松紧相同时,弦越细音调越高;

(3)根据控制变量法可知,两组数据对比,只能有一个变量,结合前三组数据可知,第4次钢丝选粗的、细的都可以,故选:C;

(4)为发出“3”音符,他此时最简单合理的操作是:松开中指,理由是当粗细和松紧相同时,弦越长音调越低;

【分析】(1)在钢丝末端悬挂不同数目的钩码是为了改变钢丝的松紧;

(2)(3)(4)利用控制变量法进行分析,得出结论。

一、单选题

1.城区禁止汽车鸣笛可以有效控制噪声污染,如图所示的标志中,表示“禁止鸣笛”的是( )

A. B.

C. D.

2.如图所示,超声波清洁器正在清洗眼镜。使用时先向水槽中加水使眼镜浸没水中,通电后清洁器开始工作。下列声的利用,与此清洁器工作时声的利用方式相同的是( )

A.蝙蝠根据反射回来的超声波确定昆虫位置

B.医生用B超诊断病情

C.利用声呐系统可以探测海洋深度

D.超声波加湿器打碎水珠加湿空气

3.小明在家往保温瓶里灌开水过程中,有经验的人听声音就能判断壶里水位的高低,他是根据什么来判断水是否满的?( )

A.灌开水时,声音主要是瓶内水的振动产生的

B.随着水位升高,音调逐渐升高

C.声音由瓶内水和空气柱共同振动产生

D.随着水位升高,音调不变,响度越来越小

4.如图(a)所示,将甲音叉振动时发出的声音输入手机中的噪声检测软件和示波器,某一瞬间手机软件显示音叉发出的声音的响度为 40 分贝,同时在示波器上观察到如图(b)所示的波形;若将乙音叉放在甲音叉原来的位置使其振动发声,手机(位置也不变)软件显示音叉发出的声音的响度为 60 分贝。以下理解正确的是( )

A.手机软件显示60分贝是指声音振动的快慢

B.波形中的“幅值”变小说明声音的频率减小

C.波形中的“幅值”与声音的音色有关

D.波形中的“幅值”变小说明声音的响度减小

5.下列对图中四幅图的描述正确的是( )

A.甲图太空中的宇航员只能用无线电才能对话,说明声音传播不需要介质

B.乙图手在小提琴上不同位置按弦,主要目的是改变声音的响度

C.丙图道路两旁的隔音墙是在声源处减弱噪声

D.丁图B超检查身体是应用声能传递信息

6.关于声现象,下列说法正确的是( )

A.公共场合要“轻声慢语”指的是减小声音的音调

B.“闻其声而知其人”主要是根据声音的音色来判断的

C.演奏二胡用不同手指按弦是为了改变响度

D.吹奏笛子时,演奏者用手指按住不同气孔,是为了改变发出声音的响度

7.弹吉他的时候,演奏者不断改变手指按压同一根弦的不同部位,这是为了改变声音的( )

A.响度 B.音调 C.音色 D.音量

8.如图所示,当用大小不同的力敲击音叉A时,完全相同的音叉B会把轻触音叉的乒乓球弹开不同幅度,对该实验过程的理解正确的是( )

A.声音的传播可不需要介质

B.音叉B会振动,说明声波能够传递能量

C.音叉A、B振动的频率、幅度都相同

D.乒乓球弹开的幅度越大,则音叉发声的音调越高

二、多选题

9.下列能减弱噪声的做法是( )

A.戴隔音耳罩 B.住宅装双层玻璃

C.闭目养神 D.禁止鸣笛

10.关于声现象,下列说法正确的是( )

A.“闻其声而知其人”主要是根据音色来判断的

B.课堂上能听到老师讲课声,说明空气能够传声

C.公路两旁安装隔音墙是为了在传播路径上减弱噪声

D.用大小不同的力先后敲击同一个音叉的相同位置,音叉发声的音调不同

三、填空题

11.某种昆虫靠翅的振动发声,如果昆虫的翅在内做了800次振动,频率是 ,人 听到(填“能”或“不能”).

12.“八音盒”是一种机械音乐盒(如图)。上紧发条后圆筒转动,圆筒上按一定规律分布着一些凸点,它们拨动簧片就会奏出乐曲,长度不同的簧片发出的声音的 不同,该特征与物体振动的 有关。超声波可以击碎人体内的结石,这说明声波能传递 (选填“能量”或“信息”)。

13.三月三,唱山歌。如图所示,表演者演唱时使用话筒,目的是增大声音的 ,使远处的观众也能听清。现场观众保持安静,这是从 减弱噪声。

14.吹笛子时,笛子发出的声音是由 振动产生的;笛声通过 传到人的耳朵。

15.如图是一款超声波驱鼠器.在通电工作时,它发出的超声波的 (选填“振幅”或“频率”)不在人耳的听觉范围内,所以我们无法听到.超声波 (选填“可以”或“不可以”)通过空气传播到老鼠的位置.房间里真空玻璃隔音效果好是因为 。

16.响度与声源的 有关, 越大响度越大;音色与声源的结构和 有关,不同音色的声音 不同。

17.科学工作者利用声呐探测海底的深度,如图所示。从海面船底向海底垂直发射超声波信号,经过4s后在船底接收到回波信号。已知该超声波在海水中的传播速度为1530m/s,则被测量处海洋的深度为 m。

18.医务人员利用 波(选填“超声”或“次声”)震碎人体内的结石,说明声音能传递 :当车辆距离障碍物太近时,倒车雷达会发出报警声,说明声音能传递 (后两空均选填“信息”或“能量”).

四、科普阅读题

19.阅读材料,回答下列问题:

次声波

次声波的特点是来源广、传播远、能够绕过障碍物传得很远。次声的声波频率很低,一般均在20Hz以下,波长却很长,频率低于1Hz的次声波,可以传到几千以至上万千米以外的地方。次声波不仅可以穿透大气、海水、土壤,甚至连坦克、军舰、潜艇和飞机都不在话下。次声波在空气中传播速度为340m/s,由于次声波频率很低。大气对其吸收甚小,其吸收还不到万分之几,所以它传播的距离较远,南苏门答腊岛和爪哇岛之间的克拉卡托火山爆发,产生的次声波绕地球三圈,历时108小时。1961年,苏联在北极圈内新地岛进行核试验激起的次声波绕地球转了5圈。7000Hz的声波用一张纸即可阻挡,因此有可能利用这些前兆现象预测灾害事件。地震或核爆炸所产生的次声波可将岸上的房屋摧毁。

次声如果和周围物体发生共振,能放出相当大的能量,如4~8Hz的次声能在人的腹腔里产生共振,也可以用以摧毁特定目标。

(1)以下不属于次声波的特点的是 ;

A.传播远 B.能够绕过障碍物 C.频率高 D.穿透力强

(2)次声波频率范围一般在 ,频率越 的次声波穿透力越强;

(3)在海水中,能够传播的更远的是 ;

A.无线电波 B.光波 C.可闻声波 D.次声波

(4)苏门答腊火山爆发产生的次声波绕地球三圈,时间约为100h,则这次次声波传播的路程约为 km;

(5) Hz的次声能在人的腹腔里产生共振,可使心脏出现强烈共振和肺壁受损。

五、计算题

20.海洋有着丰富的资源,某科考队员利用超声测距仪向海底垂直发射超声波,如图所示,经0.6s后收到回波。(海水中超声波的速度为1500m/s)

(1)超声波从发出到被接收传播的路程是多少?

(2)此处海水的深度是多少?

六、实验探究题

21.比较几种材料(衣服、锡箔纸、泡沫塑料)的隔音性能。

(1)如图所示,小王将声源放进鞋盒,在其四周塞满待测填充材料,设计了以下A、B两种实验方案,你认为方案______较好;

A.站在距鞋盒一定距离处,比较所听见声音的响度

B.一边听声音,一边向后退,直至听不见声音为止,比较此处距鞋盒的距离

(2)实验得到的结果如下表所示,则待测材料中隔音性能最好的是 。

项目 衣服 锡箔纸 泡沫塑料

响度 较响 较响 弱

距离 较长 长 短

22.小明在观察如图甲所示的二胡时猜想:弦发声的音调可能与弦的长度、粗细和松紧有关。于是他找来两根粗细不同的钢丝,设计了如图乙所示的装置,拨动枕木AB间的钢丝,四次实验的部分信息如下表所示:

实验次数 1 2 3 4

钢丝 粗 细 细

AB间距/cm 50 50 50 30

钩码个数 3 3 4 3

(1)实验中,在钢丝末端悬挂不同数目的钩码是为了改变钢丝的 ;

(2)第1、2两次实验是为了探究音调与弦的 关系,拨动后发现第1次实验发声音调低,则小明可得出结论:当 相同时,弦越 音调越高;

(3)为了探究其余猜想,关于第4次钢丝的粗细选择,要选择____(填序号);

A.细 B.粗 C.粗细均可

(4)二胡演奏时可通过手指按压、松开、滑动等指法配合产生优美旋律,图丙中小明两手指按压的是音符“3”、“4”位置,为发出“3”音符,他此时最简单合理的操作是:松开 (选填“中指”或“食指”),理由是 。

答案解析部分

1.【答案】C

2.【答案】D

3.【答案】B

4.【答案】D

5.【答案】D

6.【答案】B

【解析】【解答】A、公共场合要“轻声慢语”指的是减小声音的响度,故A错误。

B、不同人声音的音色不同,“闻其声而知其人”,是根据音色来判断的,故B正确。

C、演奏二胡用不同手指按弦时,弦振动部分的长度不同、振动频率不同,是为了改变声音的音调,故C错误。

D、吹奏笛子时,演奏者用手指按住不同气孔,改变了笛子内空气柱的长度,即改变空气柱振动的频率,是为了改变发出声音的音调,故D错误。

故答案为:B。

【分析】声音的特征有三个:响度、音调、音色。响度指声音的大小,音调指声音的高低,音色是指声音的品质与特色。

7.【答案】B

8.【答案】B

【解析】【解答】AB.在实验过程中,敲击音叉A,声音通过空气传到音叉B,声音将能传递到音叉B,乒乓球弹开,故A错误,B正确;

C.声音在传播的过程中有能量的损耗,音叉A、B振动的频率、幅度都不相同,故C错误;

D.乒乓球弹开的幅度越大,说明振动幅度大,发声响度越大,故D错误。

故选B。

【分析】1、声音产生是由物体振动产生,通过介质(固体、液体、气体)中传播,不能在真空中传播;

2、声音的特点:不同材料决定音色不同;振幅决定响度;振动频率决定音频;振动频率决定音频,频率越高,音调越高,频率越低,音调越低;声音的响度与声源振动的幅度有关,振动幅度越大,响度越大.

9.【答案】A,B,D

10.【答案】A,B,C

【解析】【解答】A.“闻其声而知其人”主要是根据音色来判断的,故A正确;

B.课堂上能听到老师讲课声,说明空气能够传声,故B正确;

C.公路两旁安装隔音墙是为了在传播路径上减弱噪声,故C正确;

D.用大小不同的力先后敲击同一个音叉的相同位置,音叉发声的响度不同,故D错误。

故选ABC。

【分析】A.声音的特点叫音色,由发声体的特点决定;

B.根据声音传播的条件判断;

C.根据噪声的减弱方法判断;

D.声音的大小叫响度,与振幅大小有关。

11.【答案】400Hz;能

12.【答案】音调;频率;能量

13.【答案】响度;声源处

14.【答案】空气柱;空气

15.【答案】频率;可以;真空不能传声

【解析】【解答】(1)超声波的频率大于20000Hz,高于人类的听觉范围,不在人类的听觉范围;

(2)超声波也是声音,可以通过空气传播到老鼠的位置;

(3)房间里真空玻璃隔音效果好是因为真空不能传声。

【分析】(1)根据超声波的定义解答;

(2)声音的传播需要介质,固体、液体和气体都能传播声音;

(3)真空不能传声,据此分析解答。

16.【答案】振幅;振幅;材料;发声体

【解析】【分析】声音的响度与振幅有关,振幅越大,响度越大;音色与声源的结构和材料有关,不同声音的音调和响度可以相同,但是音色却是不同的,音色是区分不同声音的主要特征。

17.【答案】3060

18.【答案】超声;能量;信息

【解析】【解答】医务人员利用超声波震碎人体内的结石,说明声音能传递能量:当车辆距离障碍物太近时,倒车雷达会发出报警声,说明声音能传递信息。

【分析】超声波既能传递信息,也能传递能量,结合超声波的应用解答。

19.【答案】C;20Hz以下;低;D;;4~8

【解析】【解答】(1)次声波来源广、传播远,次声波的频率比较低,均在20Hz以下,次声波穿透力强,故ABD不符合题意,C符合题意。

(2)次声波的频率低于20Hz;频率越低的次声波穿透力越强,频率低于1Hz的次声波,可以传到几千以至上万千米以外的地方。

(3)次声波具有极强的穿透力,在海水中传播的更远,D符合题意。

(4)根据时间,减少次声波传播的路程约为:

(5)根据材料,4~8Hz的次声能在人的腹腔里产生共振,使心脏出现强烈共振和肺壁受损。

【分析】(1)次声波的频率较低,低于20Hz;

(2)次声波的频率低于20Hz,频率越低,传播的越远;

(3)在海水中,次声波可以传播更远;

(4)根据s=vt,计算距离;

(5)次声若和周围物体发生共振,能放出相当大的能量。

20.【答案】(1)

(2)

21.【答案】(1)B

(2)泡沫塑料

22.【答案】(1)松紧

(2)粗细;长度和松紧;细

(3)C

(4)中指;当粗细和松紧相同时,弦越长音调越低;

【解析】【解答】 (1)实验中,在钢丝末端悬挂不同数目的钩码是为了改变钢丝的松紧;

(2)第1、2两次实验,钢丝的长度和松紧程度相同,粗细不同,是为了探究音调与弦的粗细关系;

拨动后发现第1次实验发声音调低,则小明可得出结论:当长度和松紧相同时,弦越细音调越高;

(3)根据控制变量法可知,两组数据对比,只能有一个变量,结合前三组数据可知,第4次钢丝选粗的、细的都可以,故选:C;

(4)为发出“3”音符,他此时最简单合理的操作是:松开中指,理由是当粗细和松紧相同时,弦越长音调越低;

【分析】(1)在钢丝末端悬挂不同数目的钩码是为了改变钢丝的松紧;

(2)(3)(4)利用控制变量法进行分析,得出结论。

同课章节目录