2026年中考数学核心考点一轮复习 方程与不等式(含解析)

文档属性

| 名称 | 2026年中考数学核心考点一轮复习 方程与不等式(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 560.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-08-07 15:05:53 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

中考数学一轮复习 方程与不等式

一.解答题(共20小题)

1.阅读下列材料:

我们知道|x|的几何意义是在数轴上数x对应的点与原点的距离;即|x|=|x﹣0|,这个结论可以推广为|x1﹣x2|表示在数轴上数x1、x2对应点之间的距离;在解题过程中,我们经常会应用绝对值的几何意义来帮助我们分析问题.

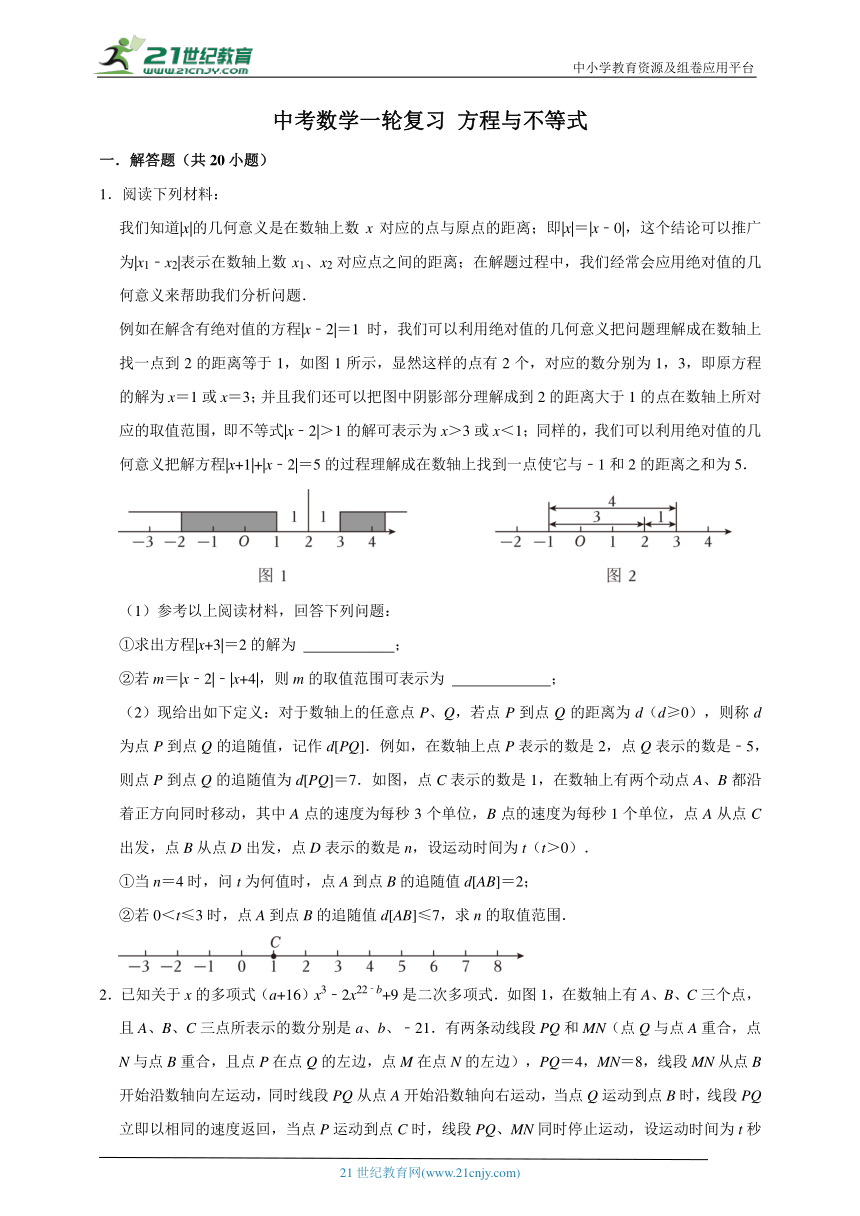

例如在解含有绝对值的方程|x﹣2|=1时,我们可以利用绝对值的几何意义把问题理解成在数轴上找一点到2的距离等于1,如图1所示,显然这样的点有2个,对应的数分别为1,3,即原方程的解为x=1或x=3;并且我们还可以把图中阴影部分理解成到2的距离大于1的点在数轴上所对应的取值范围,即不等式|x﹣2|>1的解可表示为x>3或x<1;同样的,我们可以利用绝对值的几何意义把解方程|x+1|+|x﹣2|=5的过程理解成在数轴上找到一点使它与﹣1和2的距离之和为5.

(1)参考以上阅读材料,回答下列问题:

①求出方程|x+3|=2的解为 ;

②若m=|x﹣2|﹣|x+4|,则m的取值范围可表示为 ;

(2)现给出如下定义:对于数轴上的任意点P、Q,若点P到点Q的距离为d(d≥0),则称d为点P到点Q的追随值,记作d[PQ].例如,在数轴上点P表示的数是2,点Q表示的数是﹣5,则点P到点Q的追随值为d[PQ]=7.如图,点C表示的数是1,在数轴上有两个动点A、B都沿着正方向同时移动,其中A点的速度为每秒3个单位,B点的速度为每秒1个单位,点A从点C出发,点B从点D出发,点D表示的数是n,设运动时间为t(t>0).

①当n=4时,问t为何值时,点A到点B的追随值d[AB]=2;

②若0<t≤3时,点A到点B的追随值d[AB]≤7,求n的取值范围.

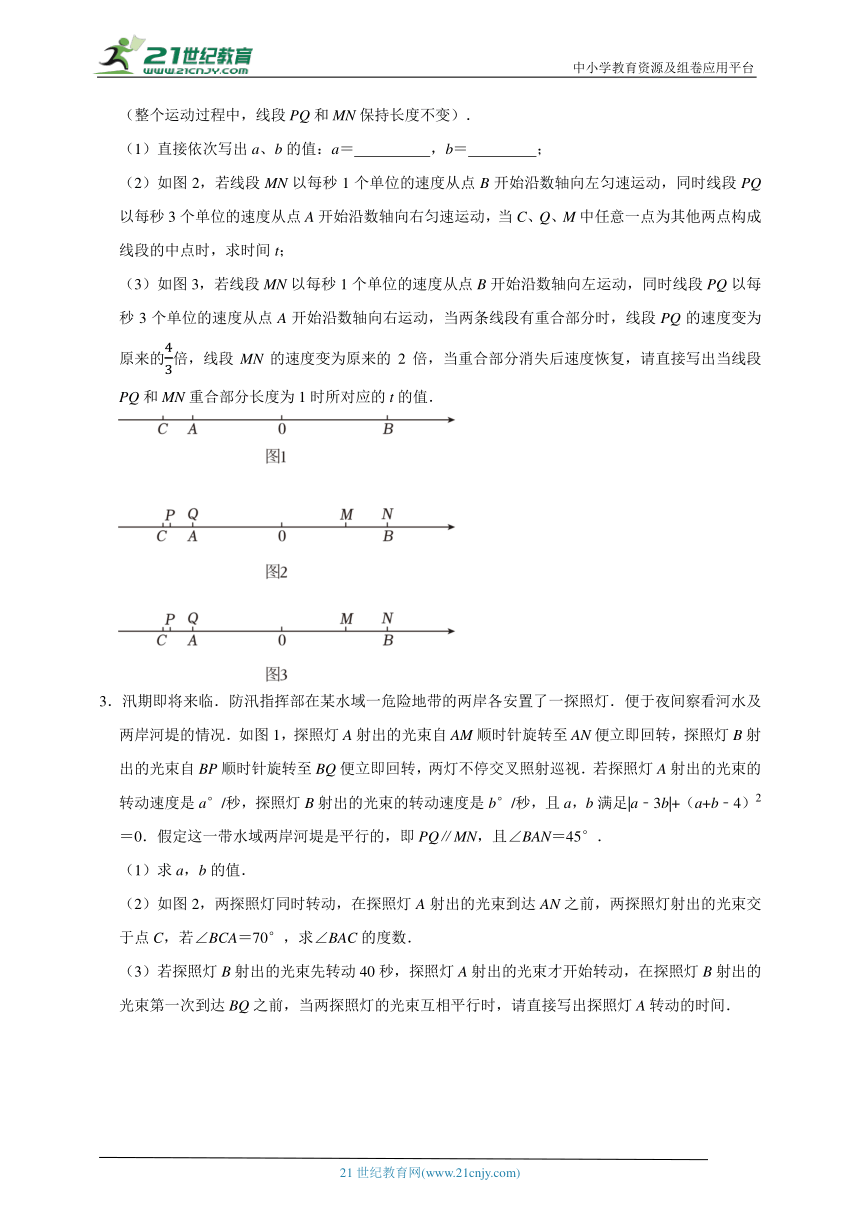

2.已知关于x的多项式(a+16)x3﹣2x22﹣b+9是二次多项式.如图1,在数轴上有A、B、C三个点,且A、B、C三点所表示的数分别是a、b、﹣21.有两条动线段PQ和MN(点Q与点A重合,点N与点B重合,且点P在点Q的左边,点M在点N的左边),PQ=4,MN=8,线段MN从点B开始沿数轴向左运动,同时线段PQ从点A开始沿数轴向右运动,当点Q运动到点B时,线段PQ立即以相同的速度返回,当点P运动到点C时,线段PQ、MN同时停止运动,设运动时间为t秒(整个运动过程中,线段PQ和MN保持长度不变).

(1)直接依次写出a、b的值:a= ,b= ;

(2)如图2,若线段MN以每秒1个单位的速度从点B开始沿数轴向左匀速运动,同时线段PQ以每秒3个单位的速度从点A开始沿数轴向右匀速运动,当C、Q、M中任意一点为其他两点构成线段的中点时,求时间t;

(3)如图3,若线段MN以每秒1个单位的速度从点B开始沿数轴向左运动,同时线段PQ以每秒3个单位的速度从点A开始沿数轴向右运动,当两条线段有重合部分时,线段PQ的速度变为原来的倍,线段MN的速度变为原来的2倍,当重合部分消失后速度恢复,请直接写出当线段PQ和MN重合部分长度为1时所对应的t的值.

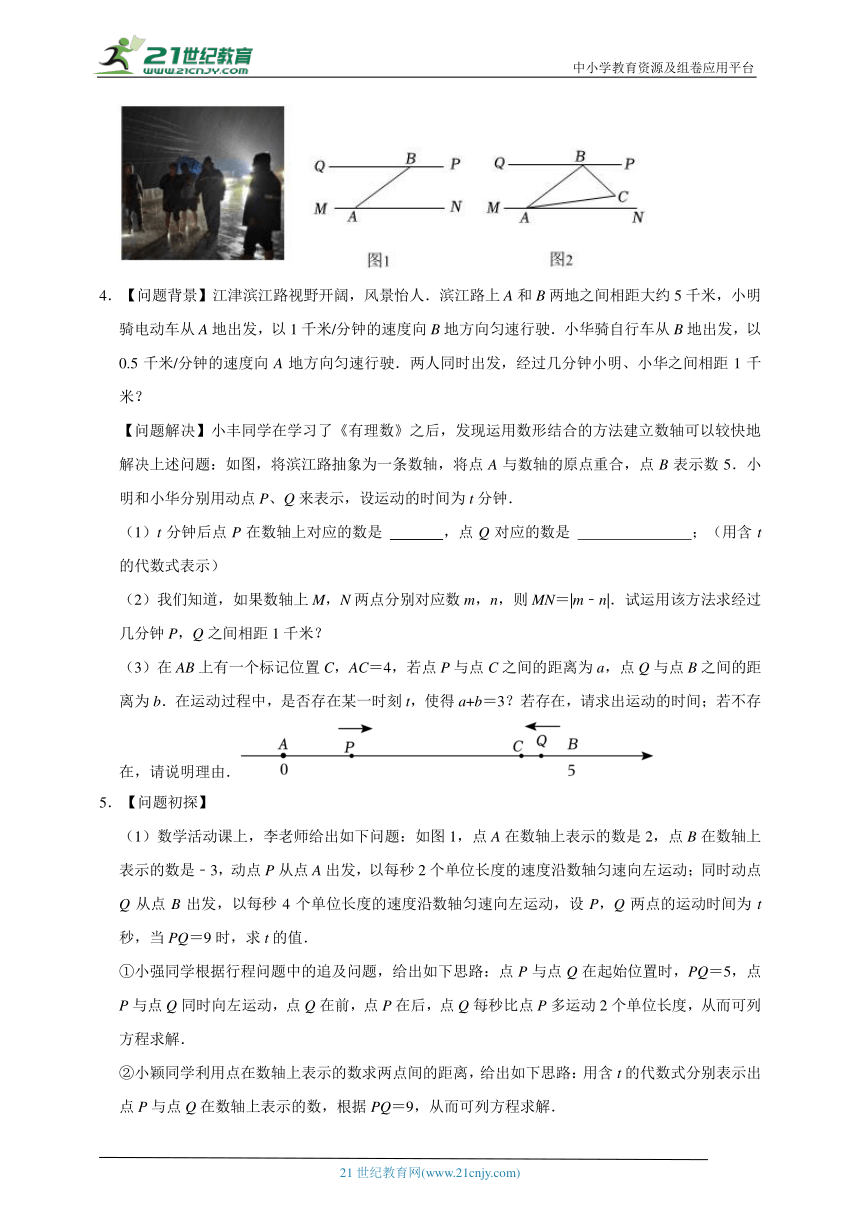

3.汛期即将来临.防汛指挥部在某水域一危险地带的两岸各安置了一探照灯.便于夜间察看河水及两岸河堤的情况.如图1,探照灯A射出的光束自AM顺时针旋转至AN便立即回转,探照灯B射出的光束自BP顺时针旋转至BQ便立即回转,两灯不停交叉照射巡视.若探照灯A射出的光束的转动速度是a°/秒,探照灯B射出的光束的转动速度是b°/秒,且a,b满足|a﹣3b|+(a+b﹣4)2=0.假定这一带水域两岸河堤是平行的,即PQ∥MN,且∠BAN=45°.

(1)求a,b的值.

(2)如图2,两探照灯同时转动,在探照灯A射出的光束到达AN之前,两探照灯射出的光束交于点C,若∠BCA=70°,求∠BAC的度数.

(3)若探照灯B射出的光束先转动40秒,探照灯A射出的光束才开始转动,在探照灯B射出的光束第一次到达BQ之前,当两探照灯的光束互相平行时,请直接写出探照灯A转动的时间.

4.【问题背景】江津滨江路视野开阔,风景怡人.滨江路上A和B两地之间相距大约5千米,小明骑电动车从A地出发,以1千米/分钟的速度向B地方向匀速行驶.小华骑自行车从B地出发,以0.5千米/分钟的速度向A地方向匀速行驶.两人同时出发,经过几分钟小明、小华之间相距1千米?

【问题解决】小丰同学在学习了《有理数》之后,发现运用数形结合的方法建立数轴可以较快地解决上述问题:如图,将滨江路抽象为一条数轴,将点A与数轴的原点重合,点B表示数5.小明和小华分别用动点P、Q来表示,设运动的时间为t分钟.

(1)t分钟后点P在数轴上对应的数是 ,点Q对应的数是 ;(用含t的代数式表示)

(2)我们知道,如果数轴上M,N两点分别对应数m,n,则MN=|m﹣n|.试运用该方法求经过几分钟P,Q之间相距1千米?

(3)在AB上有一个标记位置C,AC=4,若点P与点C之间的距离为a,点Q与点B之间的距离为b.在运动过程中,是否存在某一时刻t,使得a+b=3?若存在,请求出运动的时间;若不存在,请说明理由.

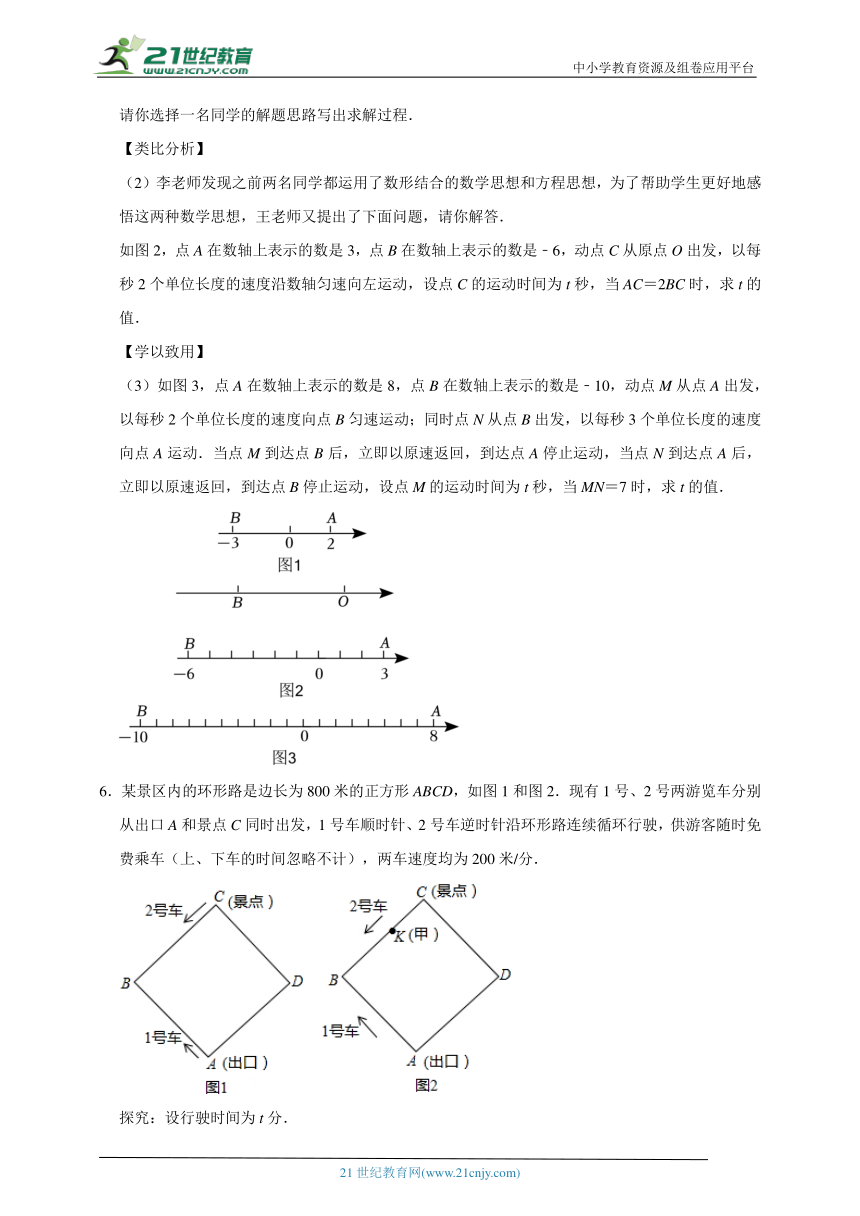

5.【问题初探】

(1)数学活动课上,李老师给出如下问题:如图1,点A在数轴上表示的数是2,点B在数轴上表示的数是﹣3,动点P从点A出发,以每秒2个单位长度的速度沿数轴匀速向左运动;同时动点Q从点B出发,以每秒4个单位长度的速度沿数轴匀速向左运动,设P,Q两点的运动时间为t秒,当PQ=9时,求t的值.

①小强同学根据行程问题中的追及问题,给出如下思路:点P与点Q在起始位置时,PQ=5,点P与点Q同时向左运动,点Q在前,点P在后,点Q每秒比点P多运动2个单位长度,从而可列方程求解.

②小颖同学利用点在数轴上表示的数求两点间的距离,给出如下思路:用含t的代数式分别表示出点P与点Q在数轴上表示的数,根据PQ=9,从而可列方程求解.

请你选择一名同学的解题思路写出求解过程.

【类比分析】

(2)李老师发现之前两名同学都运用了数形结合的数学思想和方程思想,为了帮助学生更好地感悟这两种数学思想,王老师又提出了下面问题,请你解答.

如图2,点A在数轴上表示的数是3,点B在数轴上表示的数是﹣6,动点C从原点O出发,以每秒2个单位长度的速度沿数轴匀速向左运动,设点C的运动时间为t秒,当AC=2BC时,求t的值.

【学以致用】

(3)如图3,点A在数轴上表示的数是8,点B在数轴上表示的数是﹣10,动点M从点A出发,以每秒2个单位长度的速度向点B匀速运动;同时点N从点B出发,以每秒3个单位长度的速度向点A运动.当点M到达点B后,立即以原速返回,到达点A停止运动,当点N到达点A后,立即以原速返回,到达点B停止运动,设点M的运动时间为t秒,当MN=7时,求t的值.

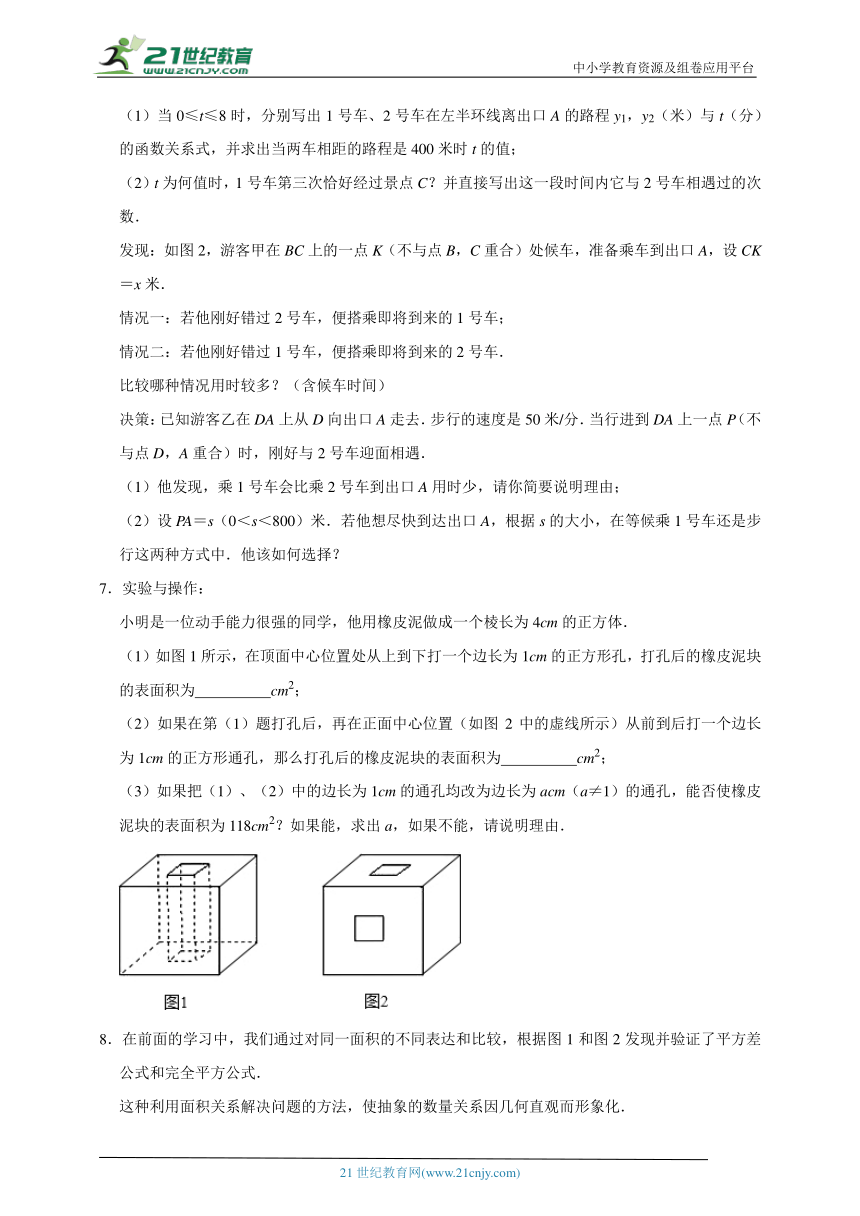

6.某景区内的环形路是边长为800米的正方形ABCD,如图1和图2.现有1号、2号两游览车分别从出口A和景点C同时出发,1号车顺时针、2号车逆时针沿环形路连续循环行驶,供游客随时免费乘车(上、下车的时间忽略不计),两车速度均为200米/分.

探究:设行驶时间为t分.

(1)当0≤t≤8时,分别写出1号车、2号车在左半环线离出口A的路程y1,y2(米)与t(分)的函数关系式,并求出当两车相距的路程是400米时t的值;

(2)t为何值时,1号车第三次恰好经过景点C?并直接写出这一段时间内它与2号车相遇过的次数.

发现:如图2,游客甲在BC上的一点K(不与点B,C重合)处候车,准备乘车到出口A,设CK=x米.

情况一:若他刚好错过2号车,便搭乘即将到来的1号车;

情况二:若他刚好错过1号车,便搭乘即将到来的2号车.

比较哪种情况用时较多?(含候车时间)

决策:已知游客乙在DA上从D向出口A走去.步行的速度是50米/分.当行进到DA上一点P(不与点D,A重合)时,刚好与2号车迎面相遇.

(1)他发现,乘1号车会比乘2号车到出口A用时少,请你简要说明理由;

(2)设PA=s(0<s<800)米.若他想尽快到达出口A,根据s的大小,在等候乘1号车还是步行这两种方式中.他该如何选择?

7.实验与操作:

小明是一位动手能力很强的同学,他用橡皮泥做成一个棱长为4cm的正方体.

(1)如图1所示,在顶面中心位置处从上到下打一个边长为1cm的正方形孔,打孔后的橡皮泥块的表面积为 cm2;

(2)如果在第(1)题打孔后,再在正面中心位置(如图2中的虚线所示)从前到后打一个边长为1cm的正方形通孔,那么打孔后的橡皮泥块的表面积为 cm2;

(3)如果把(1)、(2)中的边长为1cm的通孔均改为边长为acm(a≠1)的通孔,能否使橡皮泥块的表面积为118cm2?如果能,求出a,如果不能,请说明理由.

8.在前面的学习中,我们通过对同一面积的不同表达和比较,根据图1和图2发现并验证了平方差公式和完全平方公式.

这种利用面积关系解决问题的方法,使抽象的数量关系因几何直观而形象化.

【研究速算】

提出问题:47×43,56×54,79×71,…是一些十位数字相同,且个位数字之和是10的两个两位数相乘的算式,是否可以找到一种速算方法?

几何建模:

用矩形的面积表示两个正数的乘积,以47×43为例:

(1)画长为47,宽为43的矩形,如图3,将这个47×43的矩形从右边切下长40,宽3的一条,拼接到原矩形上面.

(2)分析:原矩形面积可以有两种不同的表达方式:47×43的矩形面积或(40+7+3)×40的矩形与右上角3×7的矩形面积之和,即47×43=(40+10)×40+3×7=5×4×100+3×7=2021.

用文字表述47×43的速算方法是:十位数字4加1的和与4相乘,再乘以100,加上个位数字3与7的积,构成运算结果.

归纳提炼:

两个十位数字相同,并且个位数字之和是10的两位数相乘的速算方法是(用文字表述) .

【研究方程】

提出问题:怎样图解一元二次方程x2+2x﹣35=0(x>0)?

几何建模:

(1)变形:x(x+2)=35.

(2)画四个长为x+2,宽为x的矩形,构造图4

(3)分析:图中的大正方形面积可以有两种不同的表达方式,(x+x+2)2或四个长x+2,宽x的矩形面积之和,加上中间边长为2的小正方形面积.

即(x+x+2)2=4x(x+2)+22

∵x(x+2)=35

∴(x+x+2)2=4×35+22

∴(2x+2)2=144

∵x>0

∴x=5

归纳提炼:求关于x的一元二次方程x(x+b)=c(x>0,b>0,c>0)的解.

要求参照上述研究方法,画出示意图,并写出几何建模步骤(用钢笔或圆珠笔画图,并注明相关线段的长)

【研究不等关系】

提出问题:怎样运用矩形面积表示(y+3)(y+2)与2y+5的大小关系(其中y>0)?

几何建模:

(1)画长y+3,宽y+2的矩形,按图5方式分割

(2)变形:2y+5=(y+3)+(y+2)

(3)分析:图5中大矩形的面积可以表示为(y+3)(y+2);阴影部分面积可以表示为(y+3)×1,画点部分的面积可表示为y+2,由图形的部分与整体的关系可知(y+3)(y+2)>(y+3)+(y+2),即(y+3)(y+2)>2y+5

归纳提炼:

当a>2,b>2时,表示ab与a+b的大小关系.

根据题意,设a=2+m,b=2+n(m>0,n>0),要求参照上述研究方法,画出示意图,并写出几何建模步骤(用钢笔或圆珠笔画图并注明相关线段的长)

9.请阅读下列材料:

问题:已知方程x2+x﹣1=0,求一个一元二次方程,使它的根分别是已知方程根的2倍.

解:设所求方程的根为y,则y=2x所以x.

把x代入已知方程,得()21=0

化简,得y2+2y﹣4=0

故所求方程为y2+2y﹣4=0.

这种利用方程根的代换求新方程的方法,我们称为“换根法”.

请用阅读材料提供的“换根法”求新方程(要求:把所求方程化为一般形式):

(1)已知方程x2+x﹣2=0,求一个一元二次方程,使它的根分别为已知方程根的相反数,则所求方程为: ;

(2)已知关于x的一元二次方程ax2+bx+c=0有两个不等于零的实数根,求一个一元二次方程,使它的根分别是已知方程根的倒数.

10.先阅读理解下面的例题,再按要求解答下列问题:

例题:解一元二次不等式x2﹣4>0

解:∵x2﹣4=(x+2)(x﹣2)

∴x2﹣4>0可化为

(x+2)(x﹣2)>0

由有理数的乘法法则“两数相乘,同号得正”,得

,

解不等式组①,得x>2,

解不等式组②,得x<﹣2,

∴(x+2)(x﹣2)>0的解集为x>2或x<﹣2,

即一元二次不等式x2﹣4>0的解集为x>2或x<﹣2.

(1)一元二次不等式x2﹣16>0的解集为 ;

(2)分式不等式的解集为 ;

(3)解一元二次不等式2x2﹣3x<0.

11.书籍是人类进步的阶梯!为爱护书一般都将书本用封皮包好.

问题1:现有精装词典长、宽、厚尺寸如图(1)所示(单位:cm),若按图(2)的包书方式,将封面和封底各折进去3cm.试用含a、b、c的代数式分别表示词典封皮(包书纸)的长是 cm,宽是 cm;

问题2:在如图(4)的矩形包书纸皮示意图中,虚线为折痕,阴影是裁剪掉的部分,四角均为大小相同的正方形,正方形的边长即为折叠进去的宽度.

(1)若有一数学课本长为26cm、宽为18.5cm、厚为1cm,小海宝用一张面积为1260cm2的矩形纸包好了这本数学书,封皮展开后如图(4)所示.若设正方形的边长(即折叠的宽度)为x cm,则包书纸长为 cm,宽为 cm(用含x的代数式表示).

(2)请帮小海宝列好方程,求出第(1)题中小正方形的边长x cm.

12.某数学兴趣小组开展了一次活动,过程如下:

设∠BAC=θ(0°<θ<90°).现把小棒依次摆放在两射线之间,并使小棒两端分别落在射线AB,AC上.

活动一:

如图甲所示,从点A1开始,依次向右摆放小棒,使小棒与小棒在端点处互相垂直,A1A2为第1根小棒.

数学思考:

(1)小棒能无限摆下去吗?答: .(填“能”或“不能”)

(2)设AA1=A1A2=A2A3=1.

①θ= 度;

②若记小棒A2n﹣1A2n的长度为an(n为正整数,如A1A2=a1,A3A4=a2,…)求出此时a2,a3的值,并直接写出an(用含n的式子表示).

活动二:

如图乙所示,从点A1开始,用等长的小棒依次向右摆放,其中A1A2为第1根小棒,且A1A2=AA1.

数学思考:

(3)若已经摆放了3根小棒,θ1= ,θ2= ,θ3= ;(用含θ的式子表示)

(4)若只能摆放4根小棒,求θ的范围.

13.十一届全国人大常委会第二十次会议审议的个人所得税法修正案草案(简称“个税法草案”),拟将现行个人所得税的起征点由每月2000元提高到3000元,并将9级超额累进税率修改为7级,两种征税方法的1~5级税率情况见下表:

税级 现行征税方法 草案征税方法

月应纳税额x 税率 速算扣除数 月应纳税额x 税率 速算扣除数

1 x≤500 5% 0 x≤1500 5% 0

2 500<x≤2000 10% 25 1500<x≤4500 10%

3 2000<x≤5000 15% 125 4500<x≤9000 20%

4 5000<x≤20000 20% 375 9000<x≤35000 25% 975

5 20000<x≤40000 25% 1375 35000<x≤55000 30% 2725

注:“月应纳税额”为个人每月收入中超出起征点应该纳税部分的金额.

“速算扣除数”是为快捷简便计算个人所得税而设定的一个数.

例如:按现行个人所得税法的规定,某人今年3月的应纳税额为2600元,他应缴税款可以用下面两种方法之一来计算:

方法一:按1~3级超额累进税率计算,即500×5%+1500×10%+600×15%=265(元).

方法二:用“月应纳税额x适用税率﹣速算扣除数”计算,即2600×15%﹣125=265(元).

(1)请把表中空缺的“速算扣除数”填写完整;

(2)甲今年3月缴了个人所得税1060元,若按“个税法草案”计算,则他应缴税款多少元?

(3)乙今年3月缴了个人所得税3千多元,若按“个税法草案”计算,他应缴的税款恰好不变,那么乙今年3月所缴税款的具体数额为多少元?

14.十字形的路口,东西、南北方向的行人车辆来来往往,车水马龙.为了不让双方挤在一起,红绿灯就应动而生,一个方向先过,另一个方向再过.如在南稍门的十字路口,红灯绿灯的持续时间是不同的,红灯的时间总比绿灯长.即当东西方向的红灯亮时,南北方向的绿灯要经过若干秒后才亮.这样方可确保十字路口的交通安全.

那么,如何根据实际情况设置红绿灯的时间差呢?

如图所示,假设十字路口是对称的,宽窄一致.设十字路口长为m米,宽为n米.当绿灯亮时最后一秒出来的骑车人A,不与另一方向绿灯亮时出来的机动车辆B相撞,即可保证交通安全.

根据调查,假设自行车速度为4m/s,机动车速度为8m/s.若红绿灯时间差为t秒.通过上述数据,请求出时间差t要满足什么条件时,才能使车人不相撞.当十字路口长约64米,宽约16米,路口实际时间差t=8s时,骑车人A与机动车B是否会发生交通事故?

15.阅读下列内容后,解答下列各题:几个不等于0的数相乘,积的符号由负因数的个数决定.

例如:考查代数式(x﹣1)(x﹣2)的值与0的大小

当x<1时,x﹣1<0,x﹣2<0,∴(x﹣1)(x﹣2)>0

当1<x<2时,x﹣1>0,x﹣2<0,∴(x﹣1)(x﹣2)<0

当x>2时,x﹣1>0,x﹣2>0,∴(x﹣1)(x﹣2)>0

综上:当1<x<2时,(x﹣1)(x﹣2)<0

当x<1或x>2时,(x﹣1)(x﹣2)>0

(1)填写下表:(用“+”或“﹣”填入空格处)

(2)由上表可知,当x满足 时,(x+2)(x+1)(x﹣3)(x﹣4)<0;

(3)运用你发现的规律,直接写出当x满足 时,(x﹣7)(x+8)(x﹣9)<0.

x<﹣2 ﹣2<x<﹣1 ﹣1<x<3 3<x<4 x>4

x+2 ﹣ + + + +

x+1 ﹣ ﹣ + + +

x﹣3 ﹣ ﹣ ﹣ + +

x﹣4 ﹣ ﹣ ﹣ ﹣ +

(x+2)(x+1)(x﹣3)(x﹣4) + ﹣ +

16.阅读下列材料:

我们知道|x|的几何意义是在数轴上数x对应的点与原点的距离;即|x|=|x﹣0|,也就是说,|x|表示在数轴上数x与数0对应点之间的距离;

这个结论可以推广为|x1﹣x2|表示在数轴上数x1,x2对应点之间的距离;

在解题中,我们会常常运用绝对值的几何意义:

例1:解方程|x|=2.容易得出,在数轴上与原点距离为2的点对应的数为±2,即该方程的x=±2;

例2:解不等式|x﹣1|>2.如图,在数轴上找出|x﹣1|=2的解,即到1的距离为2的点对应的数为﹣1,3,则|x﹣1|>2的解为x<﹣1或x>3;

例3:解方程|x﹣1|+|x+2|=5.由绝对值的几何意义知,该方程表示求在数轴上与1和﹣2的距离之和为5的点对应的x的值.在数轴上,1和﹣2的距离为3,满足方程的x对应点在1的右边或﹣2的左边.若x对应点在1的右边,如图可以看出x=2;同理,若x对应点在﹣2的左边,可得x=﹣3.故原方程的解是x=2或x=﹣3.

参考阅读材料,解答下列问题:

(1)方程|x+3|=4的解为 ;

(2)解不等式|x﹣3|+|x+4|≥9;

(3)若|x﹣3|﹣|x+4|≤a对任意的x都成立,求a的取值范围.

17.阅读并解答:

①方程x2﹣2x+1=0的根是x1=x2=1,则有x1+x2=2,x1x2=1.

②方程2x2﹣x﹣2=0的根是x1,x2,则有x1+x2,x1x2=﹣1.

③方程3x2+4x﹣7=0的根是x1,x2=1,则有x1+x2,x1x2.

(1)根据以上①②③请你猜想:如果关于x的一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)有两个实数根为x1,x2,那么x1,x2与系数a、b、c有什么关系?请写出你的猜想并证明你的猜想;

(2)利用你的猜想结论,解决下面的问题:

已知关于x的方程x2+(2k+1)x+k2﹣2=0有实数根x1,x2,且x12+x22=11,求k的值.

18.先阅读,再填空解答:

方程x2﹣3x﹣4=0的根是:x1=﹣1,x2=4,则x1+x2=3,x1x2=﹣4;

方程3x2+10x+8=0的根是:x1=﹣2,,则x1+x2,x1x2.

(1)方程2x2+x﹣3=0的根是:x1= ,x2= ,则x1+x2= ,x1x2= ;

(2)若x1,x2是关于x的一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0,且a,b,c为常数)的两个实数根,那么x1+x2,x1x2与系数a,b,c的关系是:x1+x2= ,x1x2= ;

(3)如果x1,x2是方程x2+x﹣3=0的两个根,根据(2)所得结论,求x12+x22的值.

19.附加题:(如果你的全卷得分不足150分,则本题的得分将计入总分,但计入总分后全卷不得超过150分)

(1)解方程x(x﹣1)=2.

有学生给出如下解法:

∵x(x﹣1)=2=1×2=(﹣1)×(﹣2),

∴或或或

解上面第一、四方程组,无解;解第二、三方程组,得x=2或x=﹣1.

∴x=2或x=﹣1.

请问:这个解法对吗?试说明你的理由.

(2)在平面几何中,我们可以证明:周长一定的多边形中,正多边形面积最大.

使用上边的事实,解答下面的问题:

用长度分别为2,3,4,5,6(单位:cm)的五根木棒围成一个三角形(允许连接,但不允许折断),求能够围成的三角形的最大面积.

20.下图是按一定规律排列的方程组集合和它解的集合的对应关系图,若方程组集合中的方程组自左至右依次记作方程组1、方程组2、方程组3、…方程组n.

(1)将方程组1的解填入图中;

(2)请依据方程组和它的解变化的规律,将方程组n和它的解直接填入集合图中;

(3)若方程组的解是,求m的值,并判断该方程组是否符合(2)中的规律?

中考数学一轮复习 方程与不等式

参考答案与试题解析

一.解答题(共20小题)

1.阅读下列材料:

我们知道|x|的几何意义是在数轴上数x对应的点与原点的距离;即|x|=|x﹣0|,这个结论可以推广为|x1﹣x2|表示在数轴上数x1、x2对应点之间的距离;在解题过程中,我们经常会应用绝对值的几何意义来帮助我们分析问题.

例如在解含有绝对值的方程|x﹣2|=1时,我们可以利用绝对值的几何意义把问题理解成在数轴上找一点到2的距离等于1,如图1所示,显然这样的点有2个,对应的数分别为1,3,即原方程的解为x=1或x=3;并且我们还可以把图中阴影部分理解成到2的距离大于1的点在数轴上所对应的取值范围,即不等式|x﹣2|>1的解可表示为x>3或x<1;同样的,我们可以利用绝对值的几何意义把解方程|x+1|+|x﹣2|=5的过程理解成在数轴上找到一点使它与﹣1和2的距离之和为5.

(1)参考以上阅读材料,回答下列问题:

①求出方程|x+3|=2的解为 ﹣5或﹣1 ;

②若m=|x﹣2|﹣|x+4|,则m的取值范围可表示为 ﹣6≤m≤6 ;

(2)现给出如下定义:对于数轴上的任意点P、Q,若点P到点Q的距离为d(d≥0),则称d为点P到点Q的追随值,记作d[PQ].例如,在数轴上点P表示的数是2,点Q表示的数是﹣5,则点P到点Q的追随值为d[PQ]=7.如图,点C表示的数是1,在数轴上有两个动点A、B都沿着正方向同时移动,其中A点的速度为每秒3个单位,B点的速度为每秒1个单位,点A从点C出发,点B从点D出发,点D表示的数是n,设运动时间为t(t>0).

①当n=4时,问t为何值时,点A到点B的追随值d[AB]=2;

②若0<t≤3时,点A到点B的追随值d[AB]≤7,求n的取值范围.

【考点】在数轴上表示不等式的解集;含绝对值符号的一元一次方程;一元一次方程的应用.

【专题】压轴题;模型思想.

【答案】(1)①x=﹣1或x=﹣5;②﹣6≤m≤6;(2)①t秒或秒;②0≤n≤8.

【分析】(1)①根据材料可以知道,要求解|x+3|=2,可以把等式变形为|x﹣(﹣3)|=2,我们可以利用绝对值的几何意义把问题理解成在数轴上找一点到﹣3的距离等于2,显然这样的点有2个,对应的数分别为x=﹣5或x=﹣1.

②根据题意可知,x分三种情况:x<﹣4或﹣4<x<2或x>2,分别求解即可.

(2)①由题意可知,当n=4时,即D点位置表示的数为4,那么么满足d[AB]=2的点有两个,进而判断可以得解;

②由题意可知,0≤t≤1时,d[AB]≤7,可知1<n≤7,即可得出答案.

【解答】解:(1)①当x>﹣3时,|x+3|=x+3=2,解得x=﹣1,当x<﹣3时,|x+3|=﹣x﹣3=2,解得x=﹣5;

故答案为:﹣1或﹣5.

②当x<﹣4时,m=|x﹣2|﹣|x+4|=﹣x+2+x+4=6;

当﹣4<x<2时,m=|x﹣2|﹣|x+4|=﹣x+2﹣x﹣4=﹣2x﹣2.

∵﹣4<x<2,

∴﹣8<2x<4.

∴﹣4<﹣2x<8.

∴﹣6<﹣2x﹣2<6.

∴﹣6<m<6.

当x>2时,m=|x﹣2|﹣|x+4|=x﹣2﹣x﹣4=﹣6.

综上,﹣6≤m≤6.

故答案为:﹣6≤m≤6.

(2)①①根据题意,点A所表示的数为1+3t,点B所表示的数为4+t,

∴AB=|4+t﹣(1+3t)|=|3﹣2t|,

∵AB=2,

∴|3﹣2t|=2,

当3﹣2t=2时,解得t;当3﹣2t=﹣2时,解得t.

∴t的值为或.

②当点B在点A左侧或者重合时,此时n≤1,随着时间的增大,A和B之间的距离会越来越大,

∵0<t≤3时,点A到点B的d追随值d[AB]≤7,

∴1﹣n+3×(3﹣1)≤7,

解得0≤n≤1.

当点B在点A右侧时,此时n>1,

在A、B不重合的情况下,A和B之间的距离会越来越小,

当n=8时,两点原始距离等于7,符合题意,

∴n≤8,

∴1<n≤8.

综合两种情况,n的取值范围是0≤n≤8.

【点评】本题综合考查了绝对值的性质以及数轴的知识,熟练掌握绝对值的性质是解决此题的关键.

2.已知关于x的多项式(a+16)x3﹣2x22﹣b+9是二次多项式.如图1,在数轴上有A、B、C三个点,且A、B、C三点所表示的数分别是a、b、﹣21.有两条动线段PQ和MN(点Q与点A重合,点N与点B重合,且点P在点Q的左边,点M在点N的左边),PQ=4,MN=8,线段MN从点B开始沿数轴向左运动,同时线段PQ从点A开始沿数轴向右运动,当点Q运动到点B时,线段PQ立即以相同的速度返回,当点P运动到点C时,线段PQ、MN同时停止运动,设运动时间为t秒(整个运动过程中,线段PQ和MN保持长度不变).

(1)直接依次写出a、b的值:a= ﹣16 ,b= 20 ;

(2)如图2,若线段MN以每秒1个单位的速度从点B开始沿数轴向左匀速运动,同时线段PQ以每秒3个单位的速度从点A开始沿数轴向右匀速运动,当C、Q、M中任意一点为其他两点构成线段的中点时,求时间t;

(3)如图3,若线段MN以每秒1个单位的速度从点B开始沿数轴向左运动,同时线段PQ以每秒3个单位的速度从点A开始沿数轴向右运动,当两条线段有重合部分时,线段PQ的速度变为原来的倍,线段MN的速度变为原来的2倍,当重合部分消失后速度恢复,请直接写出当线段PQ和MN重合部分长度为1时所对应的t的值.

【考点】一元一次方程的应用;数轴;多项式.

【专题】计算题;压轴题;运算能力.

【答案】(1)﹣16,20.

(2)时间为秒或秒或24秒.

(3)时间为秒秒或秒或22秒.

【分析】(1)由(a+16)x3﹣2x22﹣b+9是二次多项式,得a+16=0,22﹣b=2,再计算即可.

(2)①当点Q未到达点B之前,Q表示的数为﹣16+3t,M表示的数为20﹣8﹣t=12﹣t.当Q为CM中点时,得﹣16+3t﹣(﹣21)=12﹣t﹣(﹣16+3t),解得t.当M为CQ中点时,得12﹣t﹣(﹣21)=(﹣16+3t)﹣(12﹣t),解得t.②当点Q到达点B之后,Q表示的数为56﹣3t,M表示的数为20﹣8﹣t=12﹣t.当M为CQ中点时,得12﹣t﹣(﹣21)=56﹣3t﹣(12﹣t),解得t=11,经检验,不适合,舍去.当Q为CM中点时,得56﹣3t﹣(﹣21)=(12﹣t)﹣(56﹣3t),解得t=24.

(3)当Q与M相遇时,得相遇时间为:[20﹣8﹣(﹣16)]÷(3+1)=7(秒),当Q位于M右侧1个长度单位时,时间为:1÷(31×2)(秒),共用时:7(秒).当P位于N左侧1个长度单位时,得13﹣1﹣1)÷(31×2)(秒),共用时:7(秒).当P与N相遇时,相遇时间为:(13﹣1)÷(31×2)=2(秒),共用时:7+2=9(秒),当Q到达B时,时间为:(20﹣13)÷3(秒),共用时:9(秒),当P追上N时,时间为:(16)÷(3﹣1)(秒),共用时:16(秒),当P位于N左侧1个长度单位时,得时间为1÷(31×2)(秒),共用时:16(秒).当M位于Q左侧1个长度单位时,时间为:[6﹣(﹣6)﹣1]÷(31×2)(秒),共用时:(秒).

【解答】解:(1)∵(a+16)x3﹣2x22﹣b+9是二次多项式.

∴a+16=0,22﹣b=2,

∴a=﹣16,b=20.

故答案为:﹣16,20.

(2)①当点Q未到达点B之前,

Q表示的数为﹣16+3t,M表示的数为20﹣8﹣t=12﹣t.

当Q为CM中点时,CQ=CM,

如图:

∴﹣16+3t﹣(﹣21)=12﹣t﹣(﹣16+3t),

∴t.

当M为CQ中点时,CM=MQ,

如图:

∴12﹣t﹣(﹣21)=(﹣16+3t)﹣(12﹣t),

∴t.

②当点Q到达点B之后,

Q表示的数为56﹣3t,M表示的数为20﹣8﹣t=12﹣t.

当M为CQ中点时,CM=QM,

∴12﹣t﹣(﹣21)=56﹣3t﹣(12﹣t),

∴t=11.

当t=11时,Q从A出发,位于:﹣16+3×11=17,未到B,故舍去.

当Q为CM中点时,CQ=MQ,

如图:

∴56﹣3t﹣(﹣21)=(12﹣t)﹣(56﹣3t),

∴t=24.

综上所述,时间为秒或秒或.

答:时间为秒或秒或24秒.

(3)当Q与M相遇时,如图:

相遇时间为:[20﹣8﹣(﹣16)]÷(3+1)=7(秒),

此时,Q、M位于:﹣16+7×3=5,

∴P位于:﹣16﹣4+3×7=1,N位于:13.

当Q位于M右侧1个长度单位时,如图:

时间为:1÷(31×2)(秒),共用时:7(秒).

当P位于N左侧1个长度单位时,如图:

时间为:(13﹣1﹣1)÷(31×2)(秒),共用时:7(秒).

当P与N相遇时,如图:

相遇时间为:(13﹣1)÷(31×2)=2(秒),共用时:7+2=9(秒),

∴P、N位于:1+32=9,

∴M位于:9﹣8=1,Q位于:9+4=13.

当Q到达B时,如图:

时间为:(20﹣13)÷3(秒),共用时:9(秒),

此时,N位于:9﹣1,P位于:20﹣4=16.

当P追上N时,如图:

时间为:(16)÷(3﹣1)(秒),共用时:16(秒),

此时,P、N位于:163=2,M位于:﹣6,Q位于:6.

当P位于N左侧1个长度单位时,如图:

1÷(31×2)(秒),共用时:16(秒).

当M位于Q左侧1个长度单位时,如图:

时间为:[6﹣(﹣6)﹣1]÷(31×2)(秒),共用时:22(秒).

综上所述,时间t为:秒秒或秒或秒.

答:时间为秒秒或秒或22秒.

【点评】本题考查了一元一次方程的应用,运用数轴表示出每个字母代表的数,再按照相遇问题,以及追击问题解答,是解题关键.

3.汛期即将来临.防汛指挥部在某水域一危险地带的两岸各安置了一探照灯.便于夜间察看河水及两岸河堤的情况.如图1,探照灯A射出的光束自AM顺时针旋转至AN便立即回转,探照灯B射出的光束自BP顺时针旋转至BQ便立即回转,两灯不停交叉照射巡视.若探照灯A射出的光束的转动速度是a°/秒,探照灯B射出的光束的转动速度是b°/秒,且a,b满足|a﹣3b|+(a+b﹣4)2=0.假定这一带水域两岸河堤是平行的,即PQ∥MN,且∠BAN=45°.

(1)求a,b的值.

(2)如图2,两探照灯同时转动,在探照灯A射出的光束到达AN之前,两探照灯射出的光束交于点C,若∠BCA=70°,求∠BAC的度数.

(3)若探照灯B射出的光束先转动40秒,探照灯A射出的光束才开始转动,在探照灯B射出的光束第一次到达BQ之前,当两探照灯的光束互相平行时,请直接写出探照灯A转动的时间.

【考点】解二元一次方程组;平行线的性质;非负数的性质:绝对值;非负数的性质:偶次方.

【专题】压轴题;分类讨论;几何直观;运算能力.

【答案】(1)a=3,b=1;

(2)∠BAC=30°;

(3)当x=20或x=80时,两探照灯的光束互相平行.

【分析】(1)根据|a﹣3b|+(a+b﹣4)2=0,可得a﹣3b=0,a+b﹣4=0,进而得出a、b的值;

(2)设灯A转动时间为t秒,则∠MAC=3t°,∠PBC=t°,分别表示出△ABC的三个内角,利用平行线的判定和性质解答即可.

(3)设灯A转动x秒时,两束光线平行,分类计算即可.

【解答】解:(1)∵|a﹣3b+(a+b﹣4)2=0,

∴a﹣3b=0,a+b﹣4=0,

∴a=3b,

∴3b+b﹣4=0,

解得b=1,

∴a=3b=3×1=3,

∴a、b的值分别为3、1;

(2)如图,过点C作CG∥PQ,

∵PQ∥MN,

∴PQ∥CG∥MN,

∴∠GCA+∠MAC=180°,∠GCB=∠PBC,

设灯A转动的时间为t秒,

则∠MAC=3t°,∠PBC=t°,

∴∠GCA+3t°=180°,∠GCB=∠PBC=t°,

∴∠GCA=180°﹣3t°,

∵∠BCA=70°,

∴180°﹣3t+t=70°,

解得t=55.

∵∠MAB+∠BAN=180°,∠BAN=45°,

∴∠MAB=180°﹣∠BAN=180°﹣45°=135°,

∴∠BAC=∠MAC﹣∠MAB

=3t°﹣135°

=(3×55)°﹣135°

=165°﹣135°

=30°;

(3)当x=20或x=80时,两探照灯的 光束互相平行.

解:设灯A转动x秒,两灯的光束互相平行,

①当0<x<60时,

由题意,得40+x=3x,

解得x=20;

②当60<x<120时,

由题意,得3x﹣180+(40+x)×1=180,

解得x=80;

③当120<x<140时,

由题意,得3x﹣360=x+40,

解得x=200>140(不符合题意,舍去),

综上所述,当x=20或x=80时,两探照灯的 光束互相平行.

【点评】本题考查了平行线的性质,绝对值的非负性质,偶次方的非负数性质,熟练掌握平行线的性质,绝对值的非负性质,偶次方的非负数性质,利用分类讨论思想是解题的关键.

4.【问题背景】江津滨江路视野开阔,风景怡人.滨江路上A和B两地之间相距大约5千米,小明骑电动车从A地出发,以1千米/分钟的速度向B地方向匀速行驶.小华骑自行车从B地出发,以0.5千米/分钟的速度向A地方向匀速行驶.两人同时出发,经过几分钟小明、小华之间相距1千米?

【问题解决】小丰同学在学习了《有理数》之后,发现运用数形结合的方法建立数轴可以较快地解决上述问题:如图,将滨江路抽象为一条数轴,将点A与数轴的原点重合,点B表示数5.小明和小华分别用动点P、Q来表示,设运动的时间为t分钟.

(1)t分钟后点P在数轴上对应的数是 t ,点Q对应的数是 (5﹣0.5t) ;(用含t的代数式表示)

(2)我们知道,如果数轴上M,N两点分别对应数m,n,则MN=|m﹣n|.试运用该方法求经过几分钟P,Q之间相距1千米?

(3)在AB上有一个标记位置C,AC=4,若点P与点C之间的距离为a,点Q与点B之间的距离为b.在运动过程中,是否存在某一时刻t,使得a+b=3?若存在,请求出运动的时间;若不存在,请说明理由.

【考点】一元一次方程的应用;数轴;绝对值;列代数式.

【专题】压轴题;应用意识.

【答案】(1)t,(5﹣0.5t);

(2)t=4或t;

(3)存在,当t或t=2时,a+b=3.

【分析】(1)依据题意,t分钟后点P=t,点Q对应的值是(5﹣0.5t);

(2)根据两点间的距离表示出PQ,即PQ=|t﹣(5﹣0.5t)|=1,再解方程即可;

(3)先根据两点间的距离表示a、b,然后再根据a+b=3列出方程,解方程即可.

【解答】解:(1)依据题意得,t分钟后P=t,点Q对应的值是(5﹣0.5t),

故答案为:t,(5﹣0.5t).

(2)由题意得:PQ=|t﹣(5﹣0.5t)|=1,即1.5t﹣5=1或1.5t﹣5=﹣1,

解得:t=4或t,

故答案为:t=4或t.

(3)存在某一时刻t,使得a+b=3,理由如下:

∵AC=4,

∴PC=a=|t﹣4|,b=0.5t,

∴|t﹣4|+0.5t=3,

解得:t或t=2,

因此,当t或t=2时,a+b=3.

故答案为:存在,当t或t=2时,a+b=3.

【点评】本题考查的是一元一次方程的应用,解题的关键是读懂题意和灵活运用数形结合的思想.

5.【问题初探】

(1)数学活动课上,李老师给出如下问题:如图1,点A在数轴上表示的数是2,点B在数轴上表示的数是﹣3,动点P从点A出发,以每秒2个单位长度的速度沿数轴匀速向左运动;同时动点Q从点B出发,以每秒4个单位长度的速度沿数轴匀速向左运动,设P,Q两点的运动时间为t秒,当PQ=9时,求t的值.

①小强同学根据行程问题中的追及问题,给出如下思路:点P与点Q在起始位置时,PQ=5,点P与点Q同时向左运动,点Q在前,点P在后,点Q每秒比点P多运动2个单位长度,从而可列方程求解.

②小颖同学利用点在数轴上表示的数求两点间的距离,给出如下思路:用含t的代数式分别表示出点P与点Q在数轴上表示的数,根据PQ=9,从而可列方程求解.

请你选择一名同学的解题思路写出求解过程.

【类比分析】

(2)李老师发现之前两名同学都运用了数形结合的数学思想和方程思想,为了帮助学生更好地感悟这两种数学思想,王老师又提出了下面问题,请你解答.

如图2,点A在数轴上表示的数是3,点B在数轴上表示的数是﹣6,动点C从原点O出发,以每秒2个单位长度的速度沿数轴匀速向左运动,设点C的运动时间为t秒,当AC=2BC时,求t的值.

【学以致用】

(3)如图3,点A在数轴上表示的数是8,点B在数轴上表示的数是﹣10,动点M从点A出发,以每秒2个单位长度的速度向点B匀速运动;同时点N从点B出发,以每秒3个单位长度的速度向点A运动.当点M到达点B后,立即以原速返回,到达点A停止运动,当点N到达点A后,立即以原速返回,到达点B停止运动,设点M的运动时间为t秒,当MN=7时,求t的值.

【考点】一元一次方程的应用;数轴.

【专题】压轴题;一次方程(组)及应用;应用意识.

【答案】(1)t=2;

(2)t或t;

(3)t的值为,5,,.

【分析】(1)选①小强同学,由题意可知,2t+5=9,求解即可;

选②小颖同学,P为(2﹣2t),Q为(﹣3﹣4t),PQ=5+2t=9,求解即可;

(2)由题意可知,C=0﹣2t,AC=3+2t,BC=|6﹣2t|,用AC=2BC列出方程,解方程即可;

(3)由题意可知,AB=8﹣(﹣10)=18,M的路程为2t,N的路程为3t,由路程关系可知,第一次相遇前,2t+3t+7=18;第一次相遇后,2t+3t﹣7=18;第二次相遇前,2t+3t+7=18×3;第二次相遇后,t=12时,N回到点B停止运动,M的路程为2×12=24,此时MN=6,当MN=7时,2t﹣18=7,分别求解即可.

【解答】解:(1)选①小强同学,由题意可知,2t+5=9,解得t=2;

选②小颖同学,P为(2﹣2t),Q为(﹣3﹣4t),PQ=5+2t=9,解得t=2;

故答案为:t=2.

(2)由题意可知,C=0﹣2t,AC=3+2t,BC=|6﹣2t|,

∵AC=2BC,

∴3+2t=2|6﹣2t|,

当3+2t=2(6﹣2t)时,解得t;

当3+2t=2(2t﹣6)时,解得t;

∴t或t,

故答案为:t或t.

(3)由题意可知,AB=8﹣(﹣10)=18,M的路程为2t,N的路程为3t,M的运动时间为2=18秒,N的运动时间为2=12秒,

由路程关系可知,第一次相遇前,2t+3t+7=18,解得t(秒);

第一次相遇后,2t+3t﹣7=18,解得t=5秒;

第二次相遇前,2t+3t+7=18×3,解得t(秒);

第二次相遇后,t=12时,N回到点B停止运动,M的路程为2×12=24,此时MN=6,当MN=7时,2t﹣18=7,解得t(秒),

综上所述,t的值为,5,,.

故答案为:t的值为,5,,.

【点评】本题考查了数轴、有理数以及一元一次方程的应用,解题的关键是熟练掌握两点间距离公式以及数形结合的思想.

6.某景区内的环形路是边长为800米的正方形ABCD,如图1和图2.现有1号、2号两游览车分别从出口A和景点C同时出发,1号车顺时针、2号车逆时针沿环形路连续循环行驶,供游客随时免费乘车(上、下车的时间忽略不计),两车速度均为200米/分.

探究:设行驶时间为t分.

(1)当0≤t≤8时,分别写出1号车、2号车在左半环线离出口A的路程y1,y2(米)与t(分)的函数关系式,并求出当两车相距的路程是400米时t的值;

(2)t为何值时,1号车第三次恰好经过景点C?并直接写出这一段时间内它与2号车相遇过的次数.

发现:如图2,游客甲在BC上的一点K(不与点B,C重合)处候车,准备乘车到出口A,设CK=x米.

情况一:若他刚好错过2号车,便搭乘即将到来的1号车;

情况二:若他刚好错过1号车,便搭乘即将到来的2号车.

比较哪种情况用时较多?(含候车时间)

决策:已知游客乙在DA上从D向出口A走去.步行的速度是50米/分.当行进到DA上一点P(不与点D,A重合)时,刚好与2号车迎面相遇.

(1)他发现,乘1号车会比乘2号车到出口A用时少,请你简要说明理由;

(2)设PA=s(0<s<800)米.若他想尽快到达出口A,根据s的大小,在等候乘1号车还是步行这两种方式中.他该如何选择?

【考点】一元一次方程的应用;一元一次不等式组的应用.

【专题】压轴题.

【答案】见试题解答内容

【分析】探究:(1)由路程=速度×时间就可以得出y1,y2(米) 与t(分)的函数关系式,再由关系式就可以求出两车相距的路程是400米时t的值;

(2)求出1号车3次经过A的路程,进一步求出行驶的时间,由两车第一次相遇后每相遇一次需要的时间就可以求出相遇次数;

发现:分别计算出情况一的用时和情况二的用时,在进行大小比较就可以求出结论

决策:(1)根据题意可以得出游客乙在AD上等待乘1号车的距离小于边长,而成2号车到A出口的距离大于3个边长,进而得出结论;

(2)分类讨论,若步行比乘1号车的用时少,就有,得出s<320.就可以分情况得出结论.

【解答】解:探究:(1)由题意,得

y1=200t,y2=﹣200t+1600

当相遇前相距400米时,

﹣200t+1600﹣200t=400,

t=3,

当相遇后相距400米时,

200t﹣(﹣200t+1600)=400,

t=5.

答:当两车相距的路程是400米时t的值为3分钟或5分钟;

(2)由题意,得

1号车第三次恰好经过景点C行驶的路程为:800×2+800×4×2=8000,

∴1号车第三次经过景点C需要的时间为:8000÷200=40分钟,

两车第一次相遇的时间为:1600÷400=4.

第一次相遇后两车每相遇一次需要的时间为:800×4÷400=8,

∴两车相遇的次数为:(40﹣4)÷8+1=5次.

∴这一段时间内它与2号车相遇的次数为:5次;

发现:由题意,得

情况一需要时间为:16,

情况二需要的时间为:16

∵1616

∴情况二用时较多.

决策:(1)∵游客乙在AD边上与2号车相遇,

∴此时1号车在CD边上,

∴乘1号车到达A的路程小于2个边长,乘2号车的路程大于3个边长,

∴乘1号车的用时比2号车少.

(2)若步行比乘1号车的用时少,

,

∴s<320.

∴当0<s<320时,选择步行.

同理可得

当320<s<800时,选择乘1号车,

当s=320时,选择步行或乘1号车一样.

【点评】本题考查了一次函数的解析式的运用,一元一次方程的运用,一元一次不等式的运用,分类讨论思想的运用,方案设计的运用,解答时求出函数的解析式是解答本题的关键.

7.实验与操作:

小明是一位动手能力很强的同学,他用橡皮泥做成一个棱长为4cm的正方体.

(1)如图1所示,在顶面中心位置处从上到下打一个边长为1cm的正方形孔,打孔后的橡皮泥块的表面积为 110 cm2;

(2)如果在第(1)题打孔后,再在正面中心位置(如图2中的虚线所示)从前到后打一个边长为1cm的正方形通孔,那么打孔后的橡皮泥块的表面积为 118 cm2;

(3)如果把(1)、(2)中的边长为1cm的通孔均改为边长为acm(a≠1)的通孔,能否使橡皮泥块的表面积为118cm2?如果能,求出a,如果不能,请说明理由.

【考点】一元二次方程的应用.

【专题】压轴题.

【答案】见试题解答内容

【分析】(1)打孔后的表面积=原正方体的表面积﹣小正方形孔的面积+孔中的四个矩形的面积.

(2)打孔后的表面积=图①中的表面积﹣4个小正方形孔的面积+新打的孔中的八个小矩形的面积.

(3)根据(1)(2)中的面积计算方法,用a表示出图①和图②的面积.然后让用得出的图②的表面积=118计算出a的值.

【解答】解:(1)表面积S1=4×4×6﹣2+4×4=110(cm2),故答案为:110;

(2)表面积S2=S1﹣4×1×1+8×1.5×1=118(cm2),故答案为:118;

(3)能使橡皮泥块的表面积为118cm2,理由为:

∵S1=96﹣2a2+4a×4,S2=S1﹣4a2+4×4a﹣4a2

∴96﹣2a2+16a﹣8a2+16a=118

96﹣10a2+32a=118

5a2﹣16a+11=0

∴a1,a2=1

∵a≠1,4

∴当边长改为cm时,表面积为118cm2.

【点评】对于面积问题应熟记各种图形的面积公式.另外,整体面积=各部分面积之和;剩余面积=原面积﹣截去的面积.

8.在前面的学习中,我们通过对同一面积的不同表达和比较,根据图1和图2发现并验证了平方差公式和完全平方公式.

这种利用面积关系解决问题的方法,使抽象的数量关系因几何直观而形象化.

【研究速算】

提出问题:47×43,56×54,79×71,…是一些十位数字相同,且个位数字之和是10的两个两位数相乘的算式,是否可以找到一种速算方法?

几何建模:

用矩形的面积表示两个正数的乘积,以47×43为例:

(1)画长为47,宽为43的矩形,如图3,将这个47×43的矩形从右边切下长40,宽3的一条,拼接到原矩形上面.

(2)分析:原矩形面积可以有两种不同的表达方式:47×43的矩形面积或(40+7+3)×40的矩形与右上角3×7的矩形面积之和,即47×43=(40+10)×40+3×7=5×4×100+3×7=2021.

用文字表述47×43的速算方法是:十位数字4加1的和与4相乘,再乘以100,加上个位数字3与7的积,构成运算结果.

归纳提炼:

两个十位数字相同,并且个位数字之和是10的两位数相乘的速算方法是(用文字表述) 十位数字加1的和与十位数字相乘,再乘以100,加上两个个位数字的积,构成运算结果 .

【研究方程】

提出问题:怎样图解一元二次方程x2+2x﹣35=0(x>0)?

几何建模:

(1)变形:x(x+2)=35.

(2)画四个长为x+2,宽为x的矩形,构造图4

(3)分析:图中的大正方形面积可以有两种不同的表达方式,(x+x+2)2或四个长x+2,宽x的矩形面积之和,加上中间边长为2的小正方形面积.

即(x+x+2)2=4x(x+2)+22

∵x(x+2)=35

∴(x+x+2)2=4×35+22

∴(2x+2)2=144

∵x>0

∴x=5

归纳提炼:求关于x的一元二次方程x(x+b)=c(x>0,b>0,c>0)的解.

要求参照上述研究方法,画出示意图,并写出几何建模步骤(用钢笔或圆珠笔画图,并注明相关线段的长)

【研究不等关系】

提出问题:怎样运用矩形面积表示(y+3)(y+2)与2y+5的大小关系(其中y>0)?

几何建模:

(1)画长y+3,宽y+2的矩形,按图5方式分割

(2)变形:2y+5=(y+3)+(y+2)

(3)分析:图5中大矩形的面积可以表示为(y+3)(y+2);阴影部分面积可以表示为(y+3)×1,画点部分的面积可表示为y+2,由图形的部分与整体的关系可知(y+3)(y+2)>(y+3)+(y+2),即(y+3)(y+2)>2y+5

归纳提炼:

当a>2,b>2时,表示ab与a+b的大小关系.

根据题意,设a=2+m,b=2+n(m>0,n>0),要求参照上述研究方法,画出示意图,并写出几何建模步骤(用钢笔或圆珠笔画图并注明相关线段的长)

【考点】一元二次方程的应用;一元一次不等式组的应用;整式的混合运算.

【专题】压轴题;数形结合.

【答案】见试题解答内容

【分析】【研究速算】十位数字加1的和与十位数字相乘,再乘以100,加上两个个位数字的积,构成运算结果;

【研究方程】画四个长为x+b,宽为x的矩形,构造答图1,则图中的大正方形面积有两种不同的表达方式,由此建立方程求解即可;

【研究不等关系】画长为2+m,宽为2+n的矩形,并按答图2方式分割.图中大矩形面积可表示为(2+m)(2+n),阴影部分面积可表示为2+m与2+n的和.由图形的部分与整体的关系可知,(2+m)(2+n)>(2+m)+(2+n),即ab>a+b.

【解答】解:【研究速算】

归纳提炼:

十位数字加1的和与十位数字相乘,再乘以100,加上两个个位数字的积,构成运算结果.

【研究方程】

归纳提炼:

画四个长为x+b,宽为x的矩形,构造答图1,则图中的大正方形面积可以有两种不同的表达方式:(x+x+b)2或四个长为x+b,宽为x的矩形面积之和,加上中间边长为b的小正方形面积.

即:(x+x+b)2=4x(x+b)+b2

∵x(x+b)=c,

∴(x+x+b)2=4c+b2

∴(2x+b)2=4c+b2

∵x>0,

∴x.

【研究不等关系】

归纳提炼:

(1)画长为2+m,宽为2+n的矩形,并按答图2方式分割.

(2)变形:a+b=(2+m)+(2+n)

(3)分析:图中大矩形面积可表示为(2+m)(2+n),阴影部分面积可表示为(2+m)×1与(2+n)×1的和.由图形的部分与整体的关系可知,(2+m)(2+n)>(2+m)+(2+n),即ab>a+b.

【点评】本题考查了数形结合的数学思想,利用数形结合思想建立了代数(速算、方程与不等式等)与几何图形之间的内在联系,体现了数学的魅力,是一道好题.试题立意新颖,构思巧妙,对于学生的学习大有裨益;不足之处在于题干篇幅过长,学生读题并理解题意需要花费不少的时间,影响答题的信心.

9.请阅读下列材料:

问题:已知方程x2+x﹣1=0,求一个一元二次方程,使它的根分别是已知方程根的2倍.

解:设所求方程的根为y,则y=2x所以x.

把x代入已知方程,得()21=0

化简,得y2+2y﹣4=0

故所求方程为y2+2y﹣4=0.

这种利用方程根的代换求新方程的方法,我们称为“换根法”.

请用阅读材料提供的“换根法”求新方程(要求:把所求方程化为一般形式):

(1)已知方程x2+x﹣2=0,求一个一元二次方程,使它的根分别为已知方程根的相反数,则所求方程为: y2﹣y﹣2=0 ;

(2)已知关于x的一元二次方程ax2+bx+c=0有两个不等于零的实数根,求一个一元二次方程,使它的根分别是已知方程根的倒数.

【考点】一元二次方程的应用.

【专题】计算题;压轴题.

【答案】见试题解答内容

【分析】根据所给的材料,设所求方程的根为y,再表示出x,代入原方程,整理即可得出所求的方程.

【解答】解:(1)设所求方程的根为y,则y=﹣x所以x=﹣y.

把x=﹣y代入已知方程,得y2﹣y﹣2=0,

故所求方程为y2﹣y﹣2=0;

(2)设所求方程的根为y,则y(x≠0),于是x(y≠0)

把x代入方程ax2+bx+c=0,(a≠0),得a()2+b c=0

去分母,得a+by+cy2=0.

若c=0,有ax2+bx=0,即x(ax+b)=0,

可得有一个解为x=0,不符合题意,因为题意要求方程ax2+bx+c=0有两个不为0的根.

故c≠0,

故所求方程为cy2+by+a=0(c≠0),(a≠0).

【点评】本题是一道材料题,考查了一元二次方程的应用,以及解法,是一种新型问题,要熟练掌握.

10.先阅读理解下面的例题,再按要求解答下列问题:

例题:解一元二次不等式x2﹣4>0

解:∵x2﹣4=(x+2)(x﹣2)

∴x2﹣4>0可化为

(x+2)(x﹣2)>0

由有理数的乘法法则“两数相乘,同号得正”,得

,

解不等式组①,得x>2,

解不等式组②,得x<﹣2,

∴(x+2)(x﹣2)>0的解集为x>2或x<﹣2,

即一元二次不等式x2﹣4>0的解集为x>2或x<﹣2.

(1)一元二次不等式x2﹣16>0的解集为 x>4或x<﹣4 ;

(2)分式不等式的解集为 x>3或x<1 ;

(3)解一元二次不等式2x2﹣3x<0.

【考点】一元二次方程的应用;分式方程的应用;一元一次不等式组的应用.

【专题】压轴题.

【答案】见试题解答内容

【分析】(1)将一元二次不等式的左边因式分解后化为两个一元一次不等式组求解即可;

(2)据分式不等式大于零可以得到其分子、分母同号,从而转化为两个一元一次不等式组求解即可;

(3)将一元二次不等式的左边因式分解后化为两个一元一次不等式组求解即可;

【解答】解:(1)∵x2﹣16=(x+4)(x﹣4)

∴x2﹣16>0可化为

(x+4)(x﹣4)>0

由有理数的乘法法则“两数相乘,同号得正”,得

解不等式组①,得x>4,

解不等式组②,得x<﹣4,

∴(x+4)(x﹣4)>0的解集为x>4或x<﹣4,

即一元二次不等式x2﹣16>0的解集为x>4或x<﹣4.

(2)∵

∴或

解得:x>3或x<1

(3)∵2x2﹣3x=x(2x﹣3)

∴2x2﹣3x<0可化为

x(2x﹣3)<0

由有理数的乘法法则“两数相乘,异号得负”,得

或

解不等式组①,得0<x,

解不等式组②,无解,

∴不等式2x2﹣3x<0的解集为0<x.

【点评】本题考查了一元一次不等式组及方程的应用的知识,解题的关键是根据已知信息经过加工得到解决此类问题的方法.

11.书籍是人类进步的阶梯!为爱护书一般都将书本用封皮包好.

问题1:现有精装词典长、宽、厚尺寸如图(1)所示(单位:cm),若按图(2)的包书方式,将封面和封底各折进去3cm.试用含a、b、c的代数式分别表示词典封皮(包书纸)的长是 2b+c+6 cm,宽是 a cm;

问题2:在如图(4)的矩形包书纸皮示意图中,虚线为折痕,阴影是裁剪掉的部分,四角均为大小相同的正方形,正方形的边长即为折叠进去的宽度.

(1)若有一数学课本长为26cm、宽为18.5cm、厚为1cm,小海宝用一张面积为1260cm2的矩形纸包好了这本数学书,封皮展开后如图(4)所示.若设正方形的边长(即折叠的宽度)为x cm,则包书纸长为 2x+38 cm,宽为 2x+26 cm(用含x的代数式表示).

(2)请帮小海宝列好方程,求出第(1)题中小正方形的边长x cm.

【考点】一元二次方程的应用;列代数式.

【专题】压轴题.

【答案】见试题解答内容

【分析】问题1:结合图形,列出代数式即可;

问题2:(1)设折叠进去的宽度为xcm.列出代数式即可;

(2)由图(1)给出的条件,用折叠进去的宽度表示出矩形的长和宽,然后根据矩形的面积为1260cm2列出方程,求解即可;

【解答】解:问题1:(2b+c+6);a,

问题2:(1)26+2x,18.5×2+1+2x=38+2x;

(2)设折进去的宽度为xcm,列方程得:

(38+2x)(26+2x)=1260,

988+128x+4x2=1260,

x2+32x﹣68=0,

x1=2 x2=﹣34(舍去),

折进去的宽度为2cm.

∴x=2.

答:小正方形的边长为2cm.

【点评】本题考查了列代数式及代数式的求法,一元二次方程的应用;解决此类问题的关键是读懂题意,找到所求的量的等量关系.

12.某数学兴趣小组开展了一次活动,过程如下:

设∠BAC=θ(0°<θ<90°).现把小棒依次摆放在两射线之间,并使小棒两端分别落在射线AB,AC上.

活动一:

如图甲所示,从点A1开始,依次向右摆放小棒,使小棒与小棒在端点处互相垂直,A1A2为第1根小棒.

数学思考:

(1)小棒能无限摆下去吗?答: 能 .(填“能”或“不能”)

(2)设AA1=A1A2=A2A3=1.

①θ= 22.5 度;

②若记小棒A2n﹣1A2n的长度为an(n为正整数,如A1A2=a1,A3A4=a2,…)求出此时a2,a3的值,并直接写出an(用含n的式子表示).

活动二:

如图乙所示,从点A1开始,用等长的小棒依次向右摆放,其中A1A2为第1根小棒,且A1A2=AA1.

数学思考:

(3)若已经摆放了3根小棒,θ1= 2θ ,θ2= 3θ ,θ3= 4θ ;(用含θ的式子表示)

(4)若只能摆放4根小棒,求θ的范围.

【考点】一元一次不等式组的应用;勾股定理;等腰直角三角形.

【专题】压轴题.

【答案】见试题解答内容

【分析】(1)因为角的两条边为两条射线,没有长度,所以小棒可以无限摆放下去;

(2)①根据三角形外角的性质和等腰三角形的性质,即可推出,②结合已知条件,根据直角三角形的性质,即可得出A1A3,AA3,由A1A2∥A3A4∥A5A6,可以推出∠A=∠AA2A1=∠AA4A3=∠AA6A5,得AA3=A3A4,AA5=A5A6,即可推出a2、a3的长度,然后推出an的关于n的表达式;

(3)根据三角形外角的性质、等腰三角形的性质即可推出θ1=∠A2A1A3=2θ,即可推出θ2,同理即可推出θ2,θ3;

(4)根据(3)的结论,和三角形外角的性质,即可推出不等式,解不等式即可.

【解答】解:(1)能.

因为角的两条边为两条射线,没有长度,所以小棒可以无限摆放下去;

(2)①∵AA1=A1A2=A2A3=1,A1A2⊥A2A3

∴θ1=45°,

θ=22.5°.

故答案为22.5;

②∵AA1=A1A2=A2A3=1,A1A2⊥A2A3,

∴A1A3,AA3.

又∵A2A3⊥A3A4,

∴A1A2∥A3A4.

同理:A3A4∥A5A6,

∴∠A=∠AA2A1=∠AA4A3=∠AA6A5,

∴AA3=A3A4,AA5=A5A6

∴a2=A3A4=AA3,

a3=AA3+A3A5=a2+A3A5.

∵A3A5a2,

∴a3=A5A6=AA5.

∴;

(3)∵A1A2=AA1

∴θ1=∠A2A1A3=2θ,

∴θ2=∠A2A4A3=θ+2θ=3θ,

∴θ3=∠A2A4A3+θ=4θ,

故答案为θ1=2θ,θ2=3θ,θ3=4θ;

(4)由题意得:

,

∴18°≤θ<22.5°.

【点评】本题主要考查等腰三角形的性质性质、勾股定理、解一元一次不等式等知识点,解题的关键在于找到等量关系,求相关角的度数等.

13.十一届全国人大常委会第二十次会议审议的个人所得税法修正案草案(简称“个税法草案”),拟将现行个人所得税的起征点由每月2000元提高到3000元,并将9级超额累进税率修改为7级,两种征税方法的1~5级税率情况见下表:

税级 现行征税方法 草案征税方法

月应纳税额x 税率 速算扣除数 月应纳税额x 税率 速算扣除数

1 x≤500 5% 0 x≤1500 5% 0

2 500<x≤2000 10% 25 1500<x≤4500 10% 75

3 2000<x≤5000 15% 125 4500<x≤9000 20% 525

4 5000<x≤20000 20% 375 9000<x≤35000 25% 975

5 20000<x≤40000 25% 1375 35000<x≤55000 30% 2725

注:“月应纳税额”为个人每月收入中超出起征点应该纳税部分的金额.

“速算扣除数”是为快捷简便计算个人所得税而设定的一个数.

例如:按现行个人所得税法的规定,某人今年3月的应纳税额为2600元,他应缴税款可以用下面两种方法之一来计算:

方法一:按1~3级超额累进税率计算,即500×5%+1500×10%+600×15%=265(元).

方法二:用“月应纳税额x适用税率﹣速算扣除数”计算,即2600×15%﹣125=265(元).

(1)请把表中空缺的“速算扣除数”填写完整;

(2)甲今年3月缴了个人所得税1060元,若按“个税法草案”计算,则他应缴税款多少元?

(3)乙今年3月缴了个人所得税3千多元,若按“个税法草案”计算,他应缴的税款恰好不变,那么乙今年3月所缴税款的具体数额为多少元?

【考点】一元一次方程的应用;一元一次不等式组的应用.

【专题】应用题;压轴题.

【答案】见试题解答内容

【分析】(1)可假设是3000和5000元,根据方法一和方法二进行运算,从而算出结果.

(2)先算出月应纳税额,然后看看在“个税法草案”的那个阶段中,从而求出结果.设此时月应纳税额为x元.因为1060元,所以在第4阶段.

(3)设今年3月份乙工资为z元,根据乙今年3月缴了个人所得税3千多元,若按“个税法草案”计算,他应缴的税款恰好不变,结合(2)中表格,可知两种方案都是在第4阶段.

【解答】解:(1)3000×10%﹣1500×5%﹣1500×10%=75.

5000×20%﹣1500×5%﹣3000×10%﹣500×20%=525.

故表中填写:75,525;

(2)列出现行征税方法和草案征税方法月税额缴个人所得税y:

税级 现行征税方法月税额缴个人所得税y 草案征税方法月税额缴个人所得税y

1 y≤25 y≤75

2 25<y≤175 75<y≤375

3 175<y≤625 375<y≤1275

4 625<y≤3625 1275<y≤7775

5 3625<y≤8625 7775<y≤13775

设甲的应纳税款是x元,因为1060元在第4税级,

所以有20%x﹣375=1060,

解得:x=7175(元).

则他按“个税法草案”的应缴税款1500×5%+3000×10%+(6175﹣4500)×20%=710(元);

(3)设今年3月份乙工资为z元.

当7000<z≤22000时,

0.2(z﹣2000)﹣375=0.25(z﹣3000)﹣975,

∴z=19000,

∴(19000﹣2000)×0.2﹣375=(19000﹣3000)×0.25﹣975=3025元.

当22000<z≤38000时,0.2(z﹣2000)﹣1375=0.25(z﹣3000)﹣975,解得z=﹣1000,舍弃.

当38000<z≤40000时,0.2(z﹣2000)﹣1375=0.3(z﹣3000)﹣2725,解得z=18500,舍弃.

综上所述,乙今年3月所缴税款的具体数额为3025元.

【点评】本题考查一元一次方程的应用和理解题意的能力,关键是理解月应纳税额和个人所得税概念的理解,以及对方法一和方法二计算的理解,从而设出未知数求出方程.

14.十字形的路口,东西、南北方向的行人车辆来来往往,车水马龙.为了不让双方挤在一起,红绿灯就应动而生,一个方向先过,另一个方向再过.如在南稍门的十字路口,红灯绿灯的持续时间是不同的,红灯的时间总比绿灯长.即当东西方向的红灯亮时,南北方向的绿灯要经过若干秒后才亮.这样方可确保十字路口的交通安全.

那么,如何根据实际情况设置红绿灯的时间差呢?

如图所示,假设十字路口是对称的,宽窄一致.设十字路口长为m米,宽为n米.当绿灯亮时最后一秒出来的骑车人A,不与另一方向绿灯亮时出来的机动车辆B相撞,即可保证交通安全.

根据调查,假设自行车速度为4m/s,机动车速度为8m/s.若红绿灯时间差为t秒.通过上述数据,请求出时间差t要满足什么条件时,才能使车人不相撞.当十字路口长约64米,宽约16米,路口实际时间差t=8s时,骑车人A与机动车B是否会发生交通事故?

【考点】一元一次不等式的应用.

【专题】压轴题.

【答案】见试题解答内容

【分析】本题中的不等式关系为:要想使A,B不相撞,只有A通过FG线的时间不超过B通过EF线的时间方可避免碰撞事故,由于A到K点南北方向的绿灯才亮,因此A从K到FG用的时间≤B从D1D2到FG用的时间.然后根据时间=路程÷速度,列出不等式,求得的自变量的取值范围中,最小的值就应该是设置的时间差.

【解答】解:从C1C2线到FG线的距离n,

骑车人A从C1C2线到K处时,另一方向绿灯亮,此时骑车人A前进距离=4t

K处到FG线距离4t.

骑车人A从K处到达FG线所需的时间为(4t)t,

D1D2线到EF线距离为.

机动车B从D1D2线到EF线所需时间为,

只有A通过FG线的时间不超过B通过EF线的时间方可避免碰撞事故.

∴t,即t,

即设置的时间差要满足t时,才能使车人不相撞.

如十字路口长约64米,宽约16米,理论上最少设置时间差为(64+16×3 )÷16=7秒,而实际设置时间差为8秒(8>7).

骑车人A与机动车B不会发生交通事故.

【点评】本题考查一元一次不等式的应用,将现实生活中的事件与数学思想联系起来,理解车人不相撞的条件,列出不等式关系式即可求解.

15.阅读下列内容后,解答下列各题:几个不等于0的数相乘,积的符号由负因数的个数决定.

例如:考查代数式(x﹣1)(x﹣2)的值与0的大小

当x<1时,x﹣1<0,x﹣2<0,∴(x﹣1)(x﹣2)>0

当1<x<2时,x﹣1>0,x﹣2<0,∴(x﹣1)(x﹣2)<0

当x>2时,x﹣1>0,x﹣2>0,∴(x﹣1)(x﹣2)>0

综上:当1<x<2时,(x﹣1)(x﹣2)<0

当x<1或x>2时,(x﹣1)(x﹣2)>0

(1)填写下表:(用“+”或“﹣”填入空格处)

(2)由上表可知,当x满足 ﹣2<x<﹣1或3<x<4 时,(x+2)(x+1)(x﹣3)(x﹣4)<0;

(3)运用你发现的规律,直接写出当x满足 x<﹣8或7<x<9 时,(x﹣7)(x+8)(x﹣9)<0.

x<﹣2 ﹣2<x<﹣1 ﹣1<x<3 3<x<4 x>4

x+2 ﹣ + + + +

x+1 ﹣ ﹣ + + +

x﹣3 ﹣ ﹣ ﹣ + +

x﹣4 ﹣ ﹣ ﹣ ﹣ +

(x+2)(x+1)(x﹣3)(x﹣4) + ﹣ + ﹣ +

【考点】一元一次不等式的应用.

【专题】压轴题;阅读型.

【答案】见试题解答内容

【分析】①当﹣1<x<3时,x+2为正,x+1为正,x﹣3为负,x﹣4为负,因为有两个负因数,所以(x+2)(x+1)(x﹣3)(x﹣4)为正;

②当3<x<4时,x+2为正,x+1为正,x﹣3为正,x﹣4为负,因为有一个负因数,所以(x+2)(x+1)(x﹣)(x﹣4)为负;

③当x>4时,x+2为正,x+1为正,x﹣3为正,x﹣4为正,因为没有因数,所以(x+2)(x+1)(x﹣3)(x﹣4)为正;

④当x<﹣8时,x+8为负,x﹣7为负,x﹣9为负,因为有三个负因数,所以(x﹣7)(x+8)(x﹣9)<0;

⑤当﹣8<x<7时,x+8为正,x﹣7为负,x﹣9为负,因为有两个负因数,所以(x﹣7)(x+8)(x﹣9)>0;

⑥当7<x<9时,x+8为正,x﹣7为正,x﹣9为负,因为有一个负因数,所以(x﹣7)(x+8)(x﹣9)<0;

⑦当x>9时,x+8为正,x﹣7为正,x﹣9为正,因为没有一个负因数,所以(x﹣7)(x+8)(x﹣9)>0;

故当x<﹣8或7<x<9时,(x﹣7)(x+8)(x﹣9)<0.

【解答】解:(1)+,﹣,+;

(2)﹣2<x<﹣1或3<x<4;

(3)x<﹣8或7<x<9.

【点评】从几个简单的、个别的、特殊的情况去研究、探索、归纳出一般的规律和性质,反过来,应用一般的规律和性质去解决所求的问题.

16.阅读下列材料:

我们知道|x|的几何意义是在数轴上数x对应的点与原点的距离;即|x|=|x﹣0|,也就是说,|x|表示在数轴上数x与数0对应点之间的距离;

这个结论可以推广为|x1﹣x2|表示在数轴上数x1,x2对应点之间的距离;

在解题中,我们会常常运用绝对值的几何意义:

例1:解方程|x|=2.容易得出,在数轴上与原点距离为2的点对应的数为±2,即该方程的x=±2;

例2:解不等式|x﹣1|>2.如图,在数轴上找出|x﹣1|=2的解,即到1的距离为2的点对应的数为﹣1,3,则|x﹣1|>2的解为x<﹣1或x>3;

例3:解方程|x﹣1|+|x+2|=5.由绝对值的几何意义知,该方程表示求在数轴上与1和﹣2的距离之和为5的点对应的x的值.在数轴上,1和﹣2的距离为3,满足方程的x对应点在1的右边或﹣2的左边.若x对应点在1的右边,如图可以看出x=2;同理,若x对应点在﹣2的左边,可得x=﹣3.故原方程的解是x=2或x=﹣3.

参考阅读材料,解答下列问题:

(1)方程|x+3|=4的解为 1或﹣7 ;

(2)解不等式|x﹣3|+|x+4|≥9;

(3)若|x﹣3|﹣|x+4|≤a对任意的x都成立,求a的取值范围.

【考点】含绝对值符号的一元一次方程;解一元一次不等式.

【专题】压轴题;阅读型.

【答案】见试题解答内容

【分析】仔细阅读材料,根据绝对值的意义,画出图形,来解答.

【解答】解:(1)根据绝对值得意义,方程|x+3|=4表示求在数轴上与﹣3的距离为4的点对应的x的值为1或﹣7.

(2)∵3和﹣4的距离为7,

因此,满足不等式的解对应的点3与﹣4的两侧.

当x在3的右边时,如图,

易知x≥4.

当x在﹣4的左边时,如图,

易知x≤﹣5.

∴原不等式的解为x≥4或x≤﹣5

(3)原问题转化为:a大于或等于|x﹣3|﹣|x+4|最大值.

∵当x≥3时,|x﹣3|﹣|x+4|应该恒等于﹣7,

当﹣4<x<3,|x﹣3|﹣|x+4|=﹣2x﹣1随x的增大而减小,

∴﹣7<|x﹣3|﹣|x+4|<7,

∵当x≤﹣4时,|x﹣3|﹣|x+4|=7,

∴|x﹣3|﹣|x+4|的最大值为7.

故a≥7.

【点评】本题是一道材料分析题,通过阅读材料,同学们应当深刻理解绝对值得几何意义,结合数轴,通过数形结合对材料进行分析来解答题目.由于信息量较大,同学们不要产生畏惧心理.

17.阅读并解答:

①方程x2﹣2x+1=0的根是x1=x2=1,则有x1+x2=2,x1x2=1.

②方程2x2﹣x﹣2=0的根是x1,x2,则有x1+x2,x1x2=﹣1.

③方程3x2+4x﹣7=0的根是x1,x2=1,则有x1+x2,x1x2.

(1)根据以上①②③请你猜想:如果关于x的一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)有两个实数根为x1,x2,那么x1,x2与系数a、b、c有什么关系?请写出你的猜想并证明你的猜想;

(2)利用你的猜想结论,解决下面的问题:

已知关于x的方程x2+(2k+1)x+k2﹣2=0有实数根x1,x2,且x12+x22=11,求k的值.

【考点】根与系数的关系;解一元二次方程﹣公式法;解一元二次方程﹣因式分解法;根的判别式.

【专题】压轴题;阅读型.

【答案】见试题解答内容

【分析】(1)由①②③中两根之和与两根之积的结果可以看出,两根之和正好等于一次项系数与二次项系数之比的相反数,两根之积正好等于常数项与二次项系数之比.

(2)欲求k的值,先把代数式x12+x22变形为两根之积或两根之和的形式,然后与两根之和公式、两根之积公式联立组成方程组,解方程组即可求k值.

【解答】解:(1)猜想为:设ax2+bx+c=0(a≠0)的两根为x1、x2,则有,.

理由:设x1、x2是一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)的两根,

那么由求根公式可知,,.

于是有,,

综上得,设ax2+bx+c=0(a≠0)的两根为x1、x2,则有,.

(2)x1、x2是方程x2+(2k+1)x+k2﹣2=0的两个实数根

∴x1+x2=﹣(2k+1),x1x2=k2﹣2,

又∵x12+x22=x12+x22+2x1x2﹣2x1x2=(x1+x2)2﹣2x1x2

∴[﹣(2k+1)]2﹣2×(k2﹣2)=11

整理得k2+2k﹣3=0,

解得k=1或﹣3,

又∵Δ=[﹣(2k+1)]2﹣4(k2﹣2 )≥0,解得k,

∴k=1.

【点评】本题考查了学生的总结和分析能力,善于总结,善于发现,学会分析是学好数学必备的能力.

将根与系数的关系与代数式变形相结合解题是一种经常使用的解题方法.

18.先阅读,再填空解答:

方程x2﹣3x﹣4=0的根是:x1=﹣1,x2=4,则x1+x2=3,x1x2=﹣4;

方程3x2+10x+8=0的根是:x1=﹣2,,则x1+x2,x1x2.

(1)方程2x2+x﹣3=0的根是:x1= ,x2= 1 ,则x1+x2= ,x1x2= ;

(2)若x1,x2是关于x的一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0,且a,b,c为常数)的两个实数根,那么x1+x2,x1x2与系数a,b,c的关系是:x1+x2= ,x1x2= ;

(3)如果x1,x2是方程x2+x﹣3=0的两个根,根据(2)所得结论,求x12+x22的值.

【考点】解一元二次方程﹣因式分解法;根与系数的关系.

【专题】压轴题;阅读型.

【答案】见试题解答内容

【分析】(1)解方程求出方程的两个根,再利用根与系数的关系求出两根之和,与两根之积;

(2)根据根与系数的关系可知x1+x2,x1x2;

(3)利用完全平方公式把x12+x22变化成(x1+x2)2﹣2x1x2的形式,再利用根与系数的关系求值.

【解答】解:(1)∵2x2+x﹣3=0,

∴(2x+3)(x﹣1)=0,

∴x1,x2=1,

∴x1+x2,x1x2;

故填空答案:,1,,.

(2)x1+x2,x1x2;

故填空答案:,.

(3)解:根据(2)可知:

x1+x2=﹣1,x1x2=﹣3,

则x12+x22=(x1+x2)2﹣2x1x2

=(﹣1)2﹣2×(﹣3)

=7.

【点评】本题是一个信息题,通过阅读题目所给材料,然后根据材料解决题目问题,注意题目中每个小题的联系,在解题的过程中善于发现规律是解决本题的关键.

19.附加题:(如果你的全卷得分不足150分,则本题的得分将计入总分,但计入总分后全卷不得超过150分)

(1)解方程x(x﹣1)=2.

有学生给出如下解法:

∵x(x﹣1)=2=1×2=(﹣1)×(﹣2),

∴或或或

解上面第一、四方程组,无解;解第二、三方程组,得x=2或x=﹣1.

∴x=2或x=﹣1.

请问:这个解法对吗?试说明你的理由.

(2)在平面几何中,我们可以证明:周长一定的多边形中,正多边形面积最大.

使用上边的事实,解答下面的问题:

用长度分别为2,3,4,5,6(单位:cm)的五根木棒围成一个三角形(允许连接,但不允许折断),求能够围成的三角形的最大面积.

【考点】解一元二次方程﹣因式分解法;等边三角形的性质.

【专题】压轴题.

【答案】见试题解答内容

【分析】(1)答案不唯一;

(2)因为周长一定的多边形中,正多边形面积最大,那么就把五根木棒都用上,不会得到正三角形,也就是等边三角形,只能取最接近的办法,即2+5,3+4,6来围成三角形,其面积最大,得到一个等腰三角形,则其底边上的高等于2,S△=6.

【解答】解:(1)答案一:

对于这个特定的已知方程,解法是对的.

理由是:一元二次方程有根的话,只能有两个根,此学生已经将两个根都求出来了,所以对.

答案二:

解法不严密,方法不具有一般性.

理由是:乘积为2的数有无数种情形,得到其它的方程组此学生的方法只是巧合了,求对了方程的解.

(2)解:因为周长一定(2+3+4+5+6=20cm)的三角形中,以正三角形的面积最大.

取三边尽量接近,使围成的三角形尽量接近正三角形,则面积最大.

此时,三边为6、5+2、4+3,这是一个等腰三角形.

可求得其最大面积为6.

【点评】本题利用了解一元二次方程,以及周长一定的多边形中,正多边形面积最大等知识.

20.下图是按一定规律排列的方程组集合和它解的集合的对应关系图,若方程组集合中的方程组自左至右依次记作方程组1、方程组2、方程组3、…方程组n.

(1)将方程组1的解填入图中;

(2)请依据方程组和它的解变化的规律,将方程组n和它的解直接填入集合图中;

(3)若方程组的解是,求m的值,并判断该方程组是否符合(2)中的规律?

【考点】解二元一次方程组.

【专题】压轴题;阅读型.

【答案】见试题解答内容

【分析】(1)用加减消元法消去y项,得出x的值,然后再用代入法求出y的值;

(2)根据方程组及其解的集合找出规律并解方程;

(3)把方程组的解代入方程x﹣my=16即可求的m的值.

【解答】解:(1),

用(1)+(2),得2x=2,

∴x=1,

把x=1代入(1),得y=0,

∴;

(2),

;

(3)由题意,得10+9m=16,

解得m,

该方程组为,它不符合(2)中的规律.

【点评】本题考查用加减消元法解一元二次方程,以及根据方程组及其解的集合找规律并解方程.

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中考数学一轮复习 方程与不等式

一.解答题(共20小题)

1.阅读下列材料:

我们知道|x|的几何意义是在数轴上数x对应的点与原点的距离;即|x|=|x﹣0|,这个结论可以推广为|x1﹣x2|表示在数轴上数x1、x2对应点之间的距离;在解题过程中,我们经常会应用绝对值的几何意义来帮助我们分析问题.

例如在解含有绝对值的方程|x﹣2|=1时,我们可以利用绝对值的几何意义把问题理解成在数轴上找一点到2的距离等于1,如图1所示,显然这样的点有2个,对应的数分别为1,3,即原方程的解为x=1或x=3;并且我们还可以把图中阴影部分理解成到2的距离大于1的点在数轴上所对应的取值范围,即不等式|x﹣2|>1的解可表示为x>3或x<1;同样的,我们可以利用绝对值的几何意义把解方程|x+1|+|x﹣2|=5的过程理解成在数轴上找到一点使它与﹣1和2的距离之和为5.

(1)参考以上阅读材料,回答下列问题:

①求出方程|x+3|=2的解为 ;

②若m=|x﹣2|﹣|x+4|,则m的取值范围可表示为 ;

(2)现给出如下定义:对于数轴上的任意点P、Q,若点P到点Q的距离为d(d≥0),则称d为点P到点Q的追随值,记作d[PQ].例如,在数轴上点P表示的数是2,点Q表示的数是﹣5,则点P到点Q的追随值为d[PQ]=7.如图,点C表示的数是1,在数轴上有两个动点A、B都沿着正方向同时移动,其中A点的速度为每秒3个单位,B点的速度为每秒1个单位,点A从点C出发,点B从点D出发,点D表示的数是n,设运动时间为t(t>0).

①当n=4时,问t为何值时,点A到点B的追随值d[AB]=2;

②若0<t≤3时,点A到点B的追随值d[AB]≤7,求n的取值范围.

2.已知关于x的多项式(a+16)x3﹣2x22﹣b+9是二次多项式.如图1,在数轴上有A、B、C三个点,且A、B、C三点所表示的数分别是a、b、﹣21.有两条动线段PQ和MN(点Q与点A重合,点N与点B重合,且点P在点Q的左边,点M在点N的左边),PQ=4,MN=8,线段MN从点B开始沿数轴向左运动,同时线段PQ从点A开始沿数轴向右运动,当点Q运动到点B时,线段PQ立即以相同的速度返回,当点P运动到点C时,线段PQ、MN同时停止运动,设运动时间为t秒(整个运动过程中,线段PQ和MN保持长度不变).

(1)直接依次写出a、b的值:a= ,b= ;

(2)如图2,若线段MN以每秒1个单位的速度从点B开始沿数轴向左匀速运动,同时线段PQ以每秒3个单位的速度从点A开始沿数轴向右匀速运动,当C、Q、M中任意一点为其他两点构成线段的中点时,求时间t;

(3)如图3,若线段MN以每秒1个单位的速度从点B开始沿数轴向左运动,同时线段PQ以每秒3个单位的速度从点A开始沿数轴向右运动,当两条线段有重合部分时,线段PQ的速度变为原来的倍,线段MN的速度变为原来的2倍,当重合部分消失后速度恢复,请直接写出当线段PQ和MN重合部分长度为1时所对应的t的值.

3.汛期即将来临.防汛指挥部在某水域一危险地带的两岸各安置了一探照灯.便于夜间察看河水及两岸河堤的情况.如图1,探照灯A射出的光束自AM顺时针旋转至AN便立即回转,探照灯B射出的光束自BP顺时针旋转至BQ便立即回转,两灯不停交叉照射巡视.若探照灯A射出的光束的转动速度是a°/秒,探照灯B射出的光束的转动速度是b°/秒,且a,b满足|a﹣3b|+(a+b﹣4)2=0.假定这一带水域两岸河堤是平行的,即PQ∥MN,且∠BAN=45°.

(1)求a,b的值.

(2)如图2,两探照灯同时转动,在探照灯A射出的光束到达AN之前,两探照灯射出的光束交于点C,若∠BCA=70°,求∠BAC的度数.

(3)若探照灯B射出的光束先转动40秒,探照灯A射出的光束才开始转动,在探照灯B射出的光束第一次到达BQ之前,当两探照灯的光束互相平行时,请直接写出探照灯A转动的时间.

4.【问题背景】江津滨江路视野开阔,风景怡人.滨江路上A和B两地之间相距大约5千米,小明骑电动车从A地出发,以1千米/分钟的速度向B地方向匀速行驶.小华骑自行车从B地出发,以0.5千米/分钟的速度向A地方向匀速行驶.两人同时出发,经过几分钟小明、小华之间相距1千米?

【问题解决】小丰同学在学习了《有理数》之后,发现运用数形结合的方法建立数轴可以较快地解决上述问题:如图,将滨江路抽象为一条数轴,将点A与数轴的原点重合,点B表示数5.小明和小华分别用动点P、Q来表示,设运动的时间为t分钟.

(1)t分钟后点P在数轴上对应的数是 ,点Q对应的数是 ;(用含t的代数式表示)

(2)我们知道,如果数轴上M,N两点分别对应数m,n,则MN=|m﹣n|.试运用该方法求经过几分钟P,Q之间相距1千米?

(3)在AB上有一个标记位置C,AC=4,若点P与点C之间的距离为a,点Q与点B之间的距离为b.在运动过程中,是否存在某一时刻t,使得a+b=3?若存在,请求出运动的时间;若不存在,请说明理由.

5.【问题初探】

(1)数学活动课上,李老师给出如下问题:如图1,点A在数轴上表示的数是2,点B在数轴上表示的数是﹣3,动点P从点A出发,以每秒2个单位长度的速度沿数轴匀速向左运动;同时动点Q从点B出发,以每秒4个单位长度的速度沿数轴匀速向左运动,设P,Q两点的运动时间为t秒,当PQ=9时,求t的值.

①小强同学根据行程问题中的追及问题,给出如下思路:点P与点Q在起始位置时,PQ=5,点P与点Q同时向左运动,点Q在前,点P在后,点Q每秒比点P多运动2个单位长度,从而可列方程求解.

②小颖同学利用点在数轴上表示的数求两点间的距离,给出如下思路:用含t的代数式分别表示出点P与点Q在数轴上表示的数,根据PQ=9,从而可列方程求解.

请你选择一名同学的解题思路写出求解过程.

【类比分析】

(2)李老师发现之前两名同学都运用了数形结合的数学思想和方程思想,为了帮助学生更好地感悟这两种数学思想,王老师又提出了下面问题,请你解答.

如图2,点A在数轴上表示的数是3,点B在数轴上表示的数是﹣6,动点C从原点O出发,以每秒2个单位长度的速度沿数轴匀速向左运动,设点C的运动时间为t秒,当AC=2BC时,求t的值.

【学以致用】

(3)如图3,点A在数轴上表示的数是8,点B在数轴上表示的数是﹣10,动点M从点A出发,以每秒2个单位长度的速度向点B匀速运动;同时点N从点B出发,以每秒3个单位长度的速度向点A运动.当点M到达点B后,立即以原速返回,到达点A停止运动,当点N到达点A后,立即以原速返回,到达点B停止运动,设点M的运动时间为t秒,当MN=7时,求t的值.

6.某景区内的环形路是边长为800米的正方形ABCD,如图1和图2.现有1号、2号两游览车分别从出口A和景点C同时出发,1号车顺时针、2号车逆时针沿环形路连续循环行驶,供游客随时免费乘车(上、下车的时间忽略不计),两车速度均为200米/分.

探究:设行驶时间为t分.

(1)当0≤t≤8时,分别写出1号车、2号车在左半环线离出口A的路程y1,y2(米)与t(分)的函数关系式,并求出当两车相距的路程是400米时t的值;

(2)t为何值时,1号车第三次恰好经过景点C?并直接写出这一段时间内它与2号车相遇过的次数.

发现:如图2,游客甲在BC上的一点K(不与点B,C重合)处候车,准备乘车到出口A,设CK=x米.

情况一:若他刚好错过2号车,便搭乘即将到来的1号车;

情况二:若他刚好错过1号车,便搭乘即将到来的2号车.

比较哪种情况用时较多?(含候车时间)

决策:已知游客乙在DA上从D向出口A走去.步行的速度是50米/分.当行进到DA上一点P(不与点D,A重合)时,刚好与2号车迎面相遇.

(1)他发现,乘1号车会比乘2号车到出口A用时少,请你简要说明理由;

(2)设PA=s(0<s<800)米.若他想尽快到达出口A,根据s的大小,在等候乘1号车还是步行这两种方式中.他该如何选择?

7.实验与操作:

小明是一位动手能力很强的同学,他用橡皮泥做成一个棱长为4cm的正方体.

(1)如图1所示,在顶面中心位置处从上到下打一个边长为1cm的正方形孔,打孔后的橡皮泥块的表面积为 cm2;

(2)如果在第(1)题打孔后,再在正面中心位置(如图2中的虚线所示)从前到后打一个边长为1cm的正方形通孔,那么打孔后的橡皮泥块的表面积为 cm2;

(3)如果把(1)、(2)中的边长为1cm的通孔均改为边长为acm(a≠1)的通孔,能否使橡皮泥块的表面积为118cm2?如果能,求出a,如果不能,请说明理由.

8.在前面的学习中,我们通过对同一面积的不同表达和比较,根据图1和图2发现并验证了平方差公式和完全平方公式.

这种利用面积关系解决问题的方法,使抽象的数量关系因几何直观而形象化.

【研究速算】

提出问题:47×43,56×54,79×71,…是一些十位数字相同,且个位数字之和是10的两个两位数相乘的算式,是否可以找到一种速算方法?

几何建模:

用矩形的面积表示两个正数的乘积,以47×43为例:

(1)画长为47,宽为43的矩形,如图3,将这个47×43的矩形从右边切下长40,宽3的一条,拼接到原矩形上面.

(2)分析:原矩形面积可以有两种不同的表达方式:47×43的矩形面积或(40+7+3)×40的矩形与右上角3×7的矩形面积之和,即47×43=(40+10)×40+3×7=5×4×100+3×7=2021.

用文字表述47×43的速算方法是:十位数字4加1的和与4相乘,再乘以100,加上个位数字3与7的积,构成运算结果.

归纳提炼:

两个十位数字相同,并且个位数字之和是10的两位数相乘的速算方法是(用文字表述) .

【研究方程】

提出问题:怎样图解一元二次方程x2+2x﹣35=0(x>0)?

几何建模:

(1)变形:x(x+2)=35.

(2)画四个长为x+2,宽为x的矩形,构造图4

(3)分析:图中的大正方形面积可以有两种不同的表达方式,(x+x+2)2或四个长x+2,宽x的矩形面积之和,加上中间边长为2的小正方形面积.

即(x+x+2)2=4x(x+2)+22

∵x(x+2)=35

∴(x+x+2)2=4×35+22

∴(2x+2)2=144

∵x>0

∴x=5

归纳提炼:求关于x的一元二次方程x(x+b)=c(x>0,b>0,c>0)的解.

要求参照上述研究方法,画出示意图,并写出几何建模步骤(用钢笔或圆珠笔画图,并注明相关线段的长)

【研究不等关系】

提出问题:怎样运用矩形面积表示(y+3)(y+2)与2y+5的大小关系(其中y>0)?

几何建模:

(1)画长y+3,宽y+2的矩形,按图5方式分割

(2)变形:2y+5=(y+3)+(y+2)

(3)分析:图5中大矩形的面积可以表示为(y+3)(y+2);阴影部分面积可以表示为(y+3)×1,画点部分的面积可表示为y+2,由图形的部分与整体的关系可知(y+3)(y+2)>(y+3)+(y+2),即(y+3)(y+2)>2y+5

归纳提炼:

当a>2,b>2时,表示ab与a+b的大小关系.

根据题意,设a=2+m,b=2+n(m>0,n>0),要求参照上述研究方法,画出示意图,并写出几何建模步骤(用钢笔或圆珠笔画图并注明相关线段的长)

9.请阅读下列材料:

问题:已知方程x2+x﹣1=0,求一个一元二次方程,使它的根分别是已知方程根的2倍.

解:设所求方程的根为y,则y=2x所以x.

把x代入已知方程,得()21=0

化简,得y2+2y﹣4=0

故所求方程为y2+2y﹣4=0.

这种利用方程根的代换求新方程的方法,我们称为“换根法”.

请用阅读材料提供的“换根法”求新方程(要求:把所求方程化为一般形式):

(1)已知方程x2+x﹣2=0,求一个一元二次方程,使它的根分别为已知方程根的相反数,则所求方程为: ;

(2)已知关于x的一元二次方程ax2+bx+c=0有两个不等于零的实数根,求一个一元二次方程,使它的根分别是已知方程根的倒数.

10.先阅读理解下面的例题,再按要求解答下列问题:

例题:解一元二次不等式x2﹣4>0

解:∵x2﹣4=(x+2)(x﹣2)

∴x2﹣4>0可化为

(x+2)(x﹣2)>0

由有理数的乘法法则“两数相乘,同号得正”,得

,

解不等式组①,得x>2,

解不等式组②,得x<﹣2,

∴(x+2)(x﹣2)>0的解集为x>2或x<﹣2,

即一元二次不等式x2﹣4>0的解集为x>2或x<﹣2.

(1)一元二次不等式x2﹣16>0的解集为 ;

(2)分式不等式的解集为 ;

(3)解一元二次不等式2x2﹣3x<0.

11.书籍是人类进步的阶梯!为爱护书一般都将书本用封皮包好.

问题1:现有精装词典长、宽、厚尺寸如图(1)所示(单位:cm),若按图(2)的包书方式,将封面和封底各折进去3cm.试用含a、b、c的代数式分别表示词典封皮(包书纸)的长是 cm,宽是 cm;

问题2:在如图(4)的矩形包书纸皮示意图中,虚线为折痕,阴影是裁剪掉的部分,四角均为大小相同的正方形,正方形的边长即为折叠进去的宽度.

(1)若有一数学课本长为26cm、宽为18.5cm、厚为1cm,小海宝用一张面积为1260cm2的矩形纸包好了这本数学书,封皮展开后如图(4)所示.若设正方形的边长(即折叠的宽度)为x cm,则包书纸长为 cm,宽为 cm(用含x的代数式表示).

(2)请帮小海宝列好方程,求出第(1)题中小正方形的边长x cm.

12.某数学兴趣小组开展了一次活动,过程如下:

设∠BAC=θ(0°<θ<90°).现把小棒依次摆放在两射线之间,并使小棒两端分别落在射线AB,AC上.

活动一:

如图甲所示,从点A1开始,依次向右摆放小棒,使小棒与小棒在端点处互相垂直,A1A2为第1根小棒.

数学思考:

(1)小棒能无限摆下去吗?答: .(填“能”或“不能”)

(2)设AA1=A1A2=A2A3=1.

①θ= 度;

②若记小棒A2n﹣1A2n的长度为an(n为正整数,如A1A2=a1,A3A4=a2,…)求出此时a2,a3的值,并直接写出an(用含n的式子表示).

活动二:

如图乙所示,从点A1开始,用等长的小棒依次向右摆放,其中A1A2为第1根小棒,且A1A2=AA1.

数学思考:

(3)若已经摆放了3根小棒,θ1= ,θ2= ,θ3= ;(用含θ的式子表示)

(4)若只能摆放4根小棒,求θ的范围.

13.十一届全国人大常委会第二十次会议审议的个人所得税法修正案草案(简称“个税法草案”),拟将现行个人所得税的起征点由每月2000元提高到3000元,并将9级超额累进税率修改为7级,两种征税方法的1~5级税率情况见下表:

税级 现行征税方法 草案征税方法

月应纳税额x 税率 速算扣除数 月应纳税额x 税率 速算扣除数

1 x≤500 5% 0 x≤1500 5% 0

2 500<x≤2000 10% 25 1500<x≤4500 10%

3 2000<x≤5000 15% 125 4500<x≤9000 20%

4 5000<x≤20000 20% 375 9000<x≤35000 25% 975

5 20000<x≤40000 25% 1375 35000<x≤55000 30% 2725

注:“月应纳税额”为个人每月收入中超出起征点应该纳税部分的金额.

“速算扣除数”是为快捷简便计算个人所得税而设定的一个数.

例如:按现行个人所得税法的规定,某人今年3月的应纳税额为2600元,他应缴税款可以用下面两种方法之一来计算:

方法一:按1~3级超额累进税率计算,即500×5%+1500×10%+600×15%=265(元).

方法二:用“月应纳税额x适用税率﹣速算扣除数”计算,即2600×15%﹣125=265(元).

(1)请把表中空缺的“速算扣除数”填写完整;

(2)甲今年3月缴了个人所得税1060元,若按“个税法草案”计算,则他应缴税款多少元?

(3)乙今年3月缴了个人所得税3千多元,若按“个税法草案”计算,他应缴的税款恰好不变,那么乙今年3月所缴税款的具体数额为多少元?

14.十字形的路口,东西、南北方向的行人车辆来来往往,车水马龙.为了不让双方挤在一起,红绿灯就应动而生,一个方向先过,另一个方向再过.如在南稍门的十字路口,红灯绿灯的持续时间是不同的,红灯的时间总比绿灯长.即当东西方向的红灯亮时,南北方向的绿灯要经过若干秒后才亮.这样方可确保十字路口的交通安全.

那么,如何根据实际情况设置红绿灯的时间差呢?

如图所示,假设十字路口是对称的,宽窄一致.设十字路口长为m米,宽为n米.当绿灯亮时最后一秒出来的骑车人A,不与另一方向绿灯亮时出来的机动车辆B相撞,即可保证交通安全.

根据调查,假设自行车速度为4m/s,机动车速度为8m/s.若红绿灯时间差为t秒.通过上述数据,请求出时间差t要满足什么条件时,才能使车人不相撞.当十字路口长约64米,宽约16米,路口实际时间差t=8s时,骑车人A与机动车B是否会发生交通事故?

15.阅读下列内容后,解答下列各题:几个不等于0的数相乘,积的符号由负因数的个数决定.

例如:考查代数式(x﹣1)(x﹣2)的值与0的大小

当x<1时,x﹣1<0,x﹣2<0,∴(x﹣1)(x﹣2)>0

当1<x<2时,x﹣1>0,x﹣2<0,∴(x﹣1)(x﹣2)<0

当x>2时,x﹣1>0,x﹣2>0,∴(x﹣1)(x﹣2)>0

综上:当1<x<2时,(x﹣1)(x﹣2)<0

当x<1或x>2时,(x﹣1)(x﹣2)>0

(1)填写下表:(用“+”或“﹣”填入空格处)

(2)由上表可知,当x满足 时,(x+2)(x+1)(x﹣3)(x﹣4)<0;

(3)运用你发现的规律,直接写出当x满足 时,(x﹣7)(x+8)(x﹣9)<0.

x<﹣2 ﹣2<x<﹣1 ﹣1<x<3 3<x<4 x>4

x+2 ﹣ + + + +

x+1 ﹣ ﹣ + + +

x﹣3 ﹣ ﹣ ﹣ + +

x﹣4 ﹣ ﹣ ﹣ ﹣ +

(x+2)(x+1)(x﹣3)(x﹣4) + ﹣ +

16.阅读下列材料:

我们知道|x|的几何意义是在数轴上数x对应的点与原点的距离;即|x|=|x﹣0|,也就是说,|x|表示在数轴上数x与数0对应点之间的距离;

这个结论可以推广为|x1﹣x2|表示在数轴上数x1,x2对应点之间的距离;

在解题中,我们会常常运用绝对值的几何意义:

例1:解方程|x|=2.容易得出,在数轴上与原点距离为2的点对应的数为±2,即该方程的x=±2;

例2:解不等式|x﹣1|>2.如图,在数轴上找出|x﹣1|=2的解,即到1的距离为2的点对应的数为﹣1,3,则|x﹣1|>2的解为x<﹣1或x>3;

例3:解方程|x﹣1|+|x+2|=5.由绝对值的几何意义知,该方程表示求在数轴上与1和﹣2的距离之和为5的点对应的x的值.在数轴上,1和﹣2的距离为3,满足方程的x对应点在1的右边或﹣2的左边.若x对应点在1的右边,如图可以看出x=2;同理,若x对应点在﹣2的左边,可得x=﹣3.故原方程的解是x=2或x=﹣3.

参考阅读材料,解答下列问题:

(1)方程|x+3|=4的解为 ;

(2)解不等式|x﹣3|+|x+4|≥9;

(3)若|x﹣3|﹣|x+4|≤a对任意的x都成立,求a的取值范围.

17.阅读并解答:

①方程x2﹣2x+1=0的根是x1=x2=1,则有x1+x2=2,x1x2=1.

②方程2x2﹣x﹣2=0的根是x1,x2,则有x1+x2,x1x2=﹣1.

③方程3x2+4x﹣7=0的根是x1,x2=1,则有x1+x2,x1x2.

(1)根据以上①②③请你猜想:如果关于x的一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)有两个实数根为x1,x2,那么x1,x2与系数a、b、c有什么关系?请写出你的猜想并证明你的猜想;

(2)利用你的猜想结论,解决下面的问题:

已知关于x的方程x2+(2k+1)x+k2﹣2=0有实数根x1,x2,且x12+x22=11,求k的值.

18.先阅读,再填空解答:

方程x2﹣3x﹣4=0的根是:x1=﹣1,x2=4,则x1+x2=3,x1x2=﹣4;

方程3x2+10x+8=0的根是:x1=﹣2,,则x1+x2,x1x2.

(1)方程2x2+x﹣3=0的根是:x1= ,x2= ,则x1+x2= ,x1x2= ;

(2)若x1,x2是关于x的一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0,且a,b,c为常数)的两个实数根,那么x1+x2,x1x2与系数a,b,c的关系是:x1+x2= ,x1x2= ;

(3)如果x1,x2是方程x2+x﹣3=0的两个根,根据(2)所得结论,求x12+x22的值.

19.附加题:(如果你的全卷得分不足150分,则本题的得分将计入总分,但计入总分后全卷不得超过150分)

(1)解方程x(x﹣1)=2.

有学生给出如下解法:

∵x(x﹣1)=2=1×2=(﹣1)×(﹣2),

∴或或或

解上面第一、四方程组,无解;解第二、三方程组,得x=2或x=﹣1.

∴x=2或x=﹣1.

请问:这个解法对吗?试说明你的理由.

(2)在平面几何中,我们可以证明:周长一定的多边形中,正多边形面积最大.

使用上边的事实,解答下面的问题:

用长度分别为2,3,4,5,6(单位:cm)的五根木棒围成一个三角形(允许连接,但不允许折断),求能够围成的三角形的最大面积.

20.下图是按一定规律排列的方程组集合和它解的集合的对应关系图,若方程组集合中的方程组自左至右依次记作方程组1、方程组2、方程组3、…方程组n.

(1)将方程组1的解填入图中;

(2)请依据方程组和它的解变化的规律,将方程组n和它的解直接填入集合图中;

(3)若方程组的解是,求m的值,并判断该方程组是否符合(2)中的规律?

中考数学一轮复习 方程与不等式

参考答案与试题解析

一.解答题(共20小题)

1.阅读下列材料:

我们知道|x|的几何意义是在数轴上数x对应的点与原点的距离;即|x|=|x﹣0|,这个结论可以推广为|x1﹣x2|表示在数轴上数x1、x2对应点之间的距离;在解题过程中,我们经常会应用绝对值的几何意义来帮助我们分析问题.

例如在解含有绝对值的方程|x﹣2|=1时,我们可以利用绝对值的几何意义把问题理解成在数轴上找一点到2的距离等于1,如图1所示,显然这样的点有2个,对应的数分别为1,3,即原方程的解为x=1或x=3;并且我们还可以把图中阴影部分理解成到2的距离大于1的点在数轴上所对应的取值范围,即不等式|x﹣2|>1的解可表示为x>3或x<1;同样的,我们可以利用绝对值的几何意义把解方程|x+1|+|x﹣2|=5的过程理解成在数轴上找到一点使它与﹣1和2的距离之和为5.

(1)参考以上阅读材料,回答下列问题:

①求出方程|x+3|=2的解为 ﹣5或﹣1 ;

②若m=|x﹣2|﹣|x+4|,则m的取值范围可表示为 ﹣6≤m≤6 ;

(2)现给出如下定义:对于数轴上的任意点P、Q,若点P到点Q的距离为d(d≥0),则称d为点P到点Q的追随值,记作d[PQ].例如,在数轴上点P表示的数是2,点Q表示的数是﹣5,则点P到点Q的追随值为d[PQ]=7.如图,点C表示的数是1,在数轴上有两个动点A、B都沿着正方向同时移动,其中A点的速度为每秒3个单位,B点的速度为每秒1个单位,点A从点C出发,点B从点D出发,点D表示的数是n,设运动时间为t(t>0).

①当n=4时,问t为何值时,点A到点B的追随值d[AB]=2;

②若0<t≤3时,点A到点B的追随值d[AB]≤7,求n的取值范围.

【考点】在数轴上表示不等式的解集;含绝对值符号的一元一次方程;一元一次方程的应用.

【专题】压轴题;模型思想.

【答案】(1)①x=﹣1或x=﹣5;②﹣6≤m≤6;(2)①t秒或秒;②0≤n≤8.

【分析】(1)①根据材料可以知道,要求解|x+3|=2,可以把等式变形为|x﹣(﹣3)|=2,我们可以利用绝对值的几何意义把问题理解成在数轴上找一点到﹣3的距离等于2,显然这样的点有2个,对应的数分别为x=﹣5或x=﹣1.

②根据题意可知,x分三种情况:x<﹣4或﹣4<x<2或x>2,分别求解即可.

(2)①由题意可知,当n=4时,即D点位置表示的数为4,那么么满足d[AB]=2的点有两个,进而判断可以得解;

②由题意可知,0≤t≤1时,d[AB]≤7,可知1<n≤7,即可得出答案.

【解答】解:(1)①当x>﹣3时,|x+3|=x+3=2,解得x=﹣1,当x<﹣3时,|x+3|=﹣x﹣3=2,解得x=﹣5;

故答案为:﹣1或﹣5.

②当x<﹣4时,m=|x﹣2|﹣|x+4|=﹣x+2+x+4=6;

当﹣4<x<2时,m=|x﹣2|﹣|x+4|=﹣x+2﹣x﹣4=﹣2x﹣2.

∵﹣4<x<2,

∴﹣8<2x<4.

∴﹣4<﹣2x<8.

∴﹣6<﹣2x﹣2<6.

∴﹣6<m<6.

当x>2时,m=|x﹣2|﹣|x+4|=x﹣2﹣x﹣4=﹣6.

综上,﹣6≤m≤6.

故答案为:﹣6≤m≤6.

(2)①①根据题意,点A所表示的数为1+3t,点B所表示的数为4+t,

∴AB=|4+t﹣(1+3t)|=|3﹣2t|,

∵AB=2,

∴|3﹣2t|=2,

当3﹣2t=2时,解得t;当3﹣2t=﹣2时,解得t.

∴t的值为或.

②当点B在点A左侧或者重合时,此时n≤1,随着时间的增大,A和B之间的距离会越来越大,

∵0<t≤3时,点A到点B的d追随值d[AB]≤7,

∴1﹣n+3×(3﹣1)≤7,

解得0≤n≤1.

当点B在点A右侧时,此时n>1,

在A、B不重合的情况下,A和B之间的距离会越来越小,

当n=8时,两点原始距离等于7,符合题意,

∴n≤8,

∴1<n≤8.

综合两种情况,n的取值范围是0≤n≤8.

【点评】本题综合考查了绝对值的性质以及数轴的知识,熟练掌握绝对值的性质是解决此题的关键.

2.已知关于x的多项式(a+16)x3﹣2x22﹣b+9是二次多项式.如图1,在数轴上有A、B、C三个点,且A、B、C三点所表示的数分别是a、b、﹣21.有两条动线段PQ和MN(点Q与点A重合,点N与点B重合,且点P在点Q的左边,点M在点N的左边),PQ=4,MN=8,线段MN从点B开始沿数轴向左运动,同时线段PQ从点A开始沿数轴向右运动,当点Q运动到点B时,线段PQ立即以相同的速度返回,当点P运动到点C时,线段PQ、MN同时停止运动,设运动时间为t秒(整个运动过程中,线段PQ和MN保持长度不变).

(1)直接依次写出a、b的值:a= ﹣16 ,b= 20 ;

(2)如图2,若线段MN以每秒1个单位的速度从点B开始沿数轴向左匀速运动,同时线段PQ以每秒3个单位的速度从点A开始沿数轴向右匀速运动,当C、Q、M中任意一点为其他两点构成线段的中点时,求时间t;

(3)如图3,若线段MN以每秒1个单位的速度从点B开始沿数轴向左运动,同时线段PQ以每秒3个单位的速度从点A开始沿数轴向右运动,当两条线段有重合部分时,线段PQ的速度变为原来的倍,线段MN的速度变为原来的2倍,当重合部分消失后速度恢复,请直接写出当线段PQ和MN重合部分长度为1时所对应的t的值.

【考点】一元一次方程的应用;数轴;多项式.

【专题】计算题;压轴题;运算能力.

【答案】(1)﹣16,20.

(2)时间为秒或秒或24秒.

(3)时间为秒秒或秒或22秒.

【分析】(1)由(a+16)x3﹣2x22﹣b+9是二次多项式,得a+16=0,22﹣b=2,再计算即可.

(2)①当点Q未到达点B之前,Q表示的数为﹣16+3t,M表示的数为20﹣8﹣t=12﹣t.当Q为CM中点时,得﹣16+3t﹣(﹣21)=12﹣t﹣(﹣16+3t),解得t.当M为CQ中点时,得12﹣t﹣(﹣21)=(﹣16+3t)﹣(12﹣t),解得t.②当点Q到达点B之后,Q表示的数为56﹣3t,M表示的数为20﹣8﹣t=12﹣t.当M为CQ中点时,得12﹣t﹣(﹣21)=56﹣3t﹣(12﹣t),解得t=11,经检验,不适合,舍去.当Q为CM中点时,得56﹣3t﹣(﹣21)=(12﹣t)﹣(56﹣3t),解得t=24.

(3)当Q与M相遇时,得相遇时间为:[20﹣8﹣(﹣16)]÷(3+1)=7(秒),当Q位于M右侧1个长度单位时,时间为:1÷(31×2)(秒),共用时:7(秒).当P位于N左侧1个长度单位时,得13﹣1﹣1)÷(31×2)(秒),共用时:7(秒).当P与N相遇时,相遇时间为:(13﹣1)÷(31×2)=2(秒),共用时:7+2=9(秒),当Q到达B时,时间为:(20﹣13)÷3(秒),共用时:9(秒),当P追上N时,时间为:(16)÷(3﹣1)(秒),共用时:16(秒),当P位于N左侧1个长度单位时,得时间为1÷(31×2)(秒),共用时:16(秒).当M位于Q左侧1个长度单位时,时间为:[6﹣(﹣6)﹣1]÷(31×2)(秒),共用时:(秒).

【解答】解:(1)∵(a+16)x3﹣2x22﹣b+9是二次多项式.

∴a+16=0,22﹣b=2,

∴a=﹣16,b=20.

故答案为:﹣16,20.

(2)①当点Q未到达点B之前,

Q表示的数为﹣16+3t,M表示的数为20﹣8﹣t=12﹣t.

当Q为CM中点时,CQ=CM,

如图:

∴﹣16+3t﹣(﹣21)=12﹣t﹣(﹣16+3t),

∴t.

当M为CQ中点时,CM=MQ,

如图:

∴12﹣t﹣(﹣21)=(﹣16+3t)﹣(12﹣t),

∴t.

②当点Q到达点B之后,

Q表示的数为56﹣3t,M表示的数为20﹣8﹣t=12﹣t.

当M为CQ中点时,CM=QM,

∴12﹣t﹣(﹣21)=56﹣3t﹣(12﹣t),

∴t=11.

当t=11时,Q从A出发,位于:﹣16+3×11=17,未到B,故舍去.

当Q为CM中点时,CQ=MQ,

如图:

∴56﹣3t﹣(﹣21)=(12﹣t)﹣(56﹣3t),

∴t=24.

综上所述,时间为秒或秒或.

答:时间为秒或秒或24秒.

(3)当Q与M相遇时,如图:

相遇时间为:[20﹣8﹣(﹣16)]÷(3+1)=7(秒),

此时,Q、M位于:﹣16+7×3=5,

∴P位于:﹣16﹣4+3×7=1,N位于:13.

当Q位于M右侧1个长度单位时,如图:

时间为:1÷(31×2)(秒),共用时:7(秒).

当P位于N左侧1个长度单位时,如图:

时间为:(13﹣1﹣1)÷(31×2)(秒),共用时:7(秒).

当P与N相遇时,如图:

相遇时间为:(13﹣1)÷(31×2)=2(秒),共用时:7+2=9(秒),

∴P、N位于:1+32=9,

∴M位于:9﹣8=1,Q位于:9+4=13.

当Q到达B时,如图:

时间为:(20﹣13)÷3(秒),共用时:9(秒),

此时,N位于:9﹣1,P位于:20﹣4=16.

当P追上N时,如图:

时间为:(16)÷(3﹣1)(秒),共用时:16(秒),

此时,P、N位于:163=2,M位于:﹣6,Q位于:6.

当P位于N左侧1个长度单位时,如图:

1÷(31×2)(秒),共用时:16(秒).

当M位于Q左侧1个长度单位时,如图:

时间为:[6﹣(﹣6)﹣1]÷(31×2)(秒),共用时:22(秒).

综上所述,时间t为:秒秒或秒或秒.

答:时间为秒秒或秒或22秒.

【点评】本题考查了一元一次方程的应用,运用数轴表示出每个字母代表的数,再按照相遇问题,以及追击问题解答,是解题关键.

3.汛期即将来临.防汛指挥部在某水域一危险地带的两岸各安置了一探照灯.便于夜间察看河水及两岸河堤的情况.如图1,探照灯A射出的光束自AM顺时针旋转至AN便立即回转,探照灯B射出的光束自BP顺时针旋转至BQ便立即回转,两灯不停交叉照射巡视.若探照灯A射出的光束的转动速度是a°/秒,探照灯B射出的光束的转动速度是b°/秒,且a,b满足|a﹣3b|+(a+b﹣4)2=0.假定这一带水域两岸河堤是平行的,即PQ∥MN,且∠BAN=45°.

(1)求a,b的值.

(2)如图2,两探照灯同时转动,在探照灯A射出的光束到达AN之前,两探照灯射出的光束交于点C,若∠BCA=70°,求∠BAC的度数.

(3)若探照灯B射出的光束先转动40秒,探照灯A射出的光束才开始转动,在探照灯B射出的光束第一次到达BQ之前,当两探照灯的光束互相平行时,请直接写出探照灯A转动的时间.

【考点】解二元一次方程组;平行线的性质;非负数的性质:绝对值;非负数的性质:偶次方.

【专题】压轴题;分类讨论;几何直观;运算能力.

【答案】(1)a=3,b=1;

(2)∠BAC=30°;

(3)当x=20或x=80时,两探照灯的光束互相平行.

【分析】(1)根据|a﹣3b|+(a+b﹣4)2=0,可得a﹣3b=0,a+b﹣4=0,进而得出a、b的值;

(2)设灯A转动时间为t秒,则∠MAC=3t°,∠PBC=t°,分别表示出△ABC的三个内角,利用平行线的判定和性质解答即可.

(3)设灯A转动x秒时,两束光线平行,分类计算即可.

【解答】解:(1)∵|a﹣3b+(a+b﹣4)2=0,

∴a﹣3b=0,a+b﹣4=0,

∴a=3b,

∴3b+b﹣4=0,

解得b=1,

∴a=3b=3×1=3,

∴a、b的值分别为3、1;

(2)如图,过点C作CG∥PQ,

∵PQ∥MN,

∴PQ∥CG∥MN,

∴∠GCA+∠MAC=180°,∠GCB=∠PBC,

设灯A转动的时间为t秒,

则∠MAC=3t°,∠PBC=t°,

∴∠GCA+3t°=180°,∠GCB=∠PBC=t°,

∴∠GCA=180°﹣3t°,

∵∠BCA=70°,

∴180°﹣3t+t=70°,

解得t=55.

∵∠MAB+∠BAN=180°,∠BAN=45°,

∴∠MAB=180°﹣∠BAN=180°﹣45°=135°,

∴∠BAC=∠MAC﹣∠MAB

=3t°﹣135°

=(3×55)°﹣135°

=165°﹣135°

=30°;

(3)当x=20或x=80时,两探照灯的 光束互相平行.

解:设灯A转动x秒,两灯的光束互相平行,

①当0<x<60时,

由题意,得40+x=3x,

解得x=20;

②当60<x<120时,

由题意,得3x﹣180+(40+x)×1=180,

解得x=80;

③当120<x<140时,

由题意,得3x﹣360=x+40,

解得x=200>140(不符合题意,舍去),

综上所述,当x=20或x=80时,两探照灯的 光束互相平行.

【点评】本题考查了平行线的性质,绝对值的非负性质,偶次方的非负数性质,熟练掌握平行线的性质,绝对值的非负性质,偶次方的非负数性质,利用分类讨论思想是解题的关键.

4.【问题背景】江津滨江路视野开阔,风景怡人.滨江路上A和B两地之间相距大约5千米,小明骑电动车从A地出发,以1千米/分钟的速度向B地方向匀速行驶.小华骑自行车从B地出发,以0.5千米/分钟的速度向A地方向匀速行驶.两人同时出发,经过几分钟小明、小华之间相距1千米?

【问题解决】小丰同学在学习了《有理数》之后,发现运用数形结合的方法建立数轴可以较快地解决上述问题:如图,将滨江路抽象为一条数轴,将点A与数轴的原点重合,点B表示数5.小明和小华分别用动点P、Q来表示,设运动的时间为t分钟.

(1)t分钟后点P在数轴上对应的数是 t ,点Q对应的数是 (5﹣0.5t) ;(用含t的代数式表示)

(2)我们知道,如果数轴上M,N两点分别对应数m,n,则MN=|m﹣n|.试运用该方法求经过几分钟P,Q之间相距1千米?

(3)在AB上有一个标记位置C,AC=4,若点P与点C之间的距离为a,点Q与点B之间的距离为b.在运动过程中,是否存在某一时刻t,使得a+b=3?若存在,请求出运动的时间;若不存在,请说明理由.

【考点】一元一次方程的应用;数轴;绝对值;列代数式.

【专题】压轴题;应用意识.

【答案】(1)t,(5﹣0.5t);

(2)t=4或t;

(3)存在,当t或t=2时,a+b=3.

【分析】(1)依据题意,t分钟后点P=t,点Q对应的值是(5﹣0.5t);

(2)根据两点间的距离表示出PQ,即PQ=|t﹣(5﹣0.5t)|=1,再解方程即可;

(3)先根据两点间的距离表示a、b,然后再根据a+b=3列出方程,解方程即可.

【解答】解:(1)依据题意得,t分钟后P=t,点Q对应的值是(5﹣0.5t),

故答案为:t,(5﹣0.5t).

(2)由题意得:PQ=|t﹣(5﹣0.5t)|=1,即1.5t﹣5=1或1.5t﹣5=﹣1,

解得:t=4或t,

故答案为:t=4或t.

(3)存在某一时刻t,使得a+b=3,理由如下:

∵AC=4,

∴PC=a=|t﹣4|,b=0.5t,

∴|t﹣4|+0.5t=3,

解得:t或t=2,

因此,当t或t=2时,a+b=3.

故答案为:存在,当t或t=2时,a+b=3.

【点评】本题考查的是一元一次方程的应用,解题的关键是读懂题意和灵活运用数形结合的思想.

5.【问题初探】

(1)数学活动课上,李老师给出如下问题:如图1,点A在数轴上表示的数是2,点B在数轴上表示的数是﹣3,动点P从点A出发,以每秒2个单位长度的速度沿数轴匀速向左运动;同时动点Q从点B出发,以每秒4个单位长度的速度沿数轴匀速向左运动,设P,Q两点的运动时间为t秒,当PQ=9时,求t的值.

①小强同学根据行程问题中的追及问题,给出如下思路:点P与点Q在起始位置时,PQ=5,点P与点Q同时向左运动,点Q在前,点P在后,点Q每秒比点P多运动2个单位长度,从而可列方程求解.

②小颖同学利用点在数轴上表示的数求两点间的距离,给出如下思路:用含t的代数式分别表示出点P与点Q在数轴上表示的数,根据PQ=9,从而可列方程求解.

请你选择一名同学的解题思路写出求解过程.

【类比分析】

(2)李老师发现之前两名同学都运用了数形结合的数学思想和方程思想,为了帮助学生更好地感悟这两种数学思想,王老师又提出了下面问题,请你解答.

如图2,点A在数轴上表示的数是3,点B在数轴上表示的数是﹣6,动点C从原点O出发,以每秒2个单位长度的速度沿数轴匀速向左运动,设点C的运动时间为t秒,当AC=2BC时,求t的值.

【学以致用】

(3)如图3,点A在数轴上表示的数是8,点B在数轴上表示的数是﹣10,动点M从点A出发,以每秒2个单位长度的速度向点B匀速运动;同时点N从点B出发,以每秒3个单位长度的速度向点A运动.当点M到达点B后,立即以原速返回,到达点A停止运动,当点N到达点A后,立即以原速返回,到达点B停止运动,设点M的运动时间为t秒,当MN=7时,求t的值.

【考点】一元一次方程的应用;数轴.

【专题】压轴题;一次方程(组)及应用;应用意识.

【答案】(1)t=2;

(2)t或t;

(3)t的值为,5,,.

【分析】(1)选①小强同学,由题意可知,2t+5=9,求解即可;

选②小颖同学,P为(2﹣2t),Q为(﹣3﹣4t),PQ=5+2t=9,求解即可;

(2)由题意可知,C=0﹣2t,AC=3+2t,BC=|6﹣2t|,用AC=2BC列出方程,解方程即可;

(3)由题意可知,AB=8﹣(﹣10)=18,M的路程为2t,N的路程为3t,由路程关系可知,第一次相遇前,2t+3t+7=18;第一次相遇后,2t+3t﹣7=18;第二次相遇前,2t+3t+7=18×3;第二次相遇后,t=12时,N回到点B停止运动,M的路程为2×12=24,此时MN=6,当MN=7时,2t﹣18=7,分别求解即可.

【解答】解:(1)选①小强同学,由题意可知,2t+5=9,解得t=2;

选②小颖同学,P为(2﹣2t),Q为(﹣3﹣4t),PQ=5+2t=9,解得t=2;

故答案为:t=2.

(2)由题意可知,C=0﹣2t,AC=3+2t,BC=|6﹣2t|,

∵AC=2BC,

∴3+2t=2|6﹣2t|,

当3+2t=2(6﹣2t)时,解得t;

当3+2t=2(2t﹣6)时,解得t;

∴t或t,

故答案为:t或t.

(3)由题意可知,AB=8﹣(﹣10)=18,M的路程为2t,N的路程为3t,M的运动时间为2=18秒,N的运动时间为2=12秒,

由路程关系可知,第一次相遇前,2t+3t+7=18,解得t(秒);

第一次相遇后,2t+3t﹣7=18,解得t=5秒;

第二次相遇前,2t+3t+7=18×3,解得t(秒);

第二次相遇后,t=12时,N回到点B停止运动,M的路程为2×12=24,此时MN=6,当MN=7时,2t﹣18=7,解得t(秒),

综上所述,t的值为,5,,.

故答案为:t的值为,5,,.

【点评】本题考查了数轴、有理数以及一元一次方程的应用,解题的关键是熟练掌握两点间距离公式以及数形结合的思想.

6.某景区内的环形路是边长为800米的正方形ABCD,如图1和图2.现有1号、2号两游览车分别从出口A和景点C同时出发,1号车顺时针、2号车逆时针沿环形路连续循环行驶,供游客随时免费乘车(上、下车的时间忽略不计),两车速度均为200米/分.

探究:设行驶时间为t分.

(1)当0≤t≤8时,分别写出1号车、2号车在左半环线离出口A的路程y1,y2(米)与t(分)的函数关系式,并求出当两车相距的路程是400米时t的值;

(2)t为何值时,1号车第三次恰好经过景点C?并直接写出这一段时间内它与2号车相遇过的次数.

发现:如图2,游客甲在BC上的一点K(不与点B,C重合)处候车,准备乘车到出口A,设CK=x米.

情况一:若他刚好错过2号车,便搭乘即将到来的1号车;

情况二:若他刚好错过1号车,便搭乘即将到来的2号车.

比较哪种情况用时较多?(含候车时间)

决策:已知游客乙在DA上从D向出口A走去.步行的速度是50米/分.当行进到DA上一点P(不与点D,A重合)时,刚好与2号车迎面相遇.

(1)他发现,乘1号车会比乘2号车到出口A用时少,请你简要说明理由;

(2)设PA=s(0<s<800)米.若他想尽快到达出口A,根据s的大小,在等候乘1号车还是步行这两种方式中.他该如何选择?

【考点】一元一次方程的应用;一元一次不等式组的应用.

【专题】压轴题.

【答案】见试题解答内容

【分析】探究:(1)由路程=速度×时间就可以得出y1,y2(米) 与t(分)的函数关系式,再由关系式就可以求出两车相距的路程是400米时t的值;

(2)求出1号车3次经过A的路程,进一步求出行驶的时间,由两车第一次相遇后每相遇一次需要的时间就可以求出相遇次数;

发现:分别计算出情况一的用时和情况二的用时,在进行大小比较就可以求出结论

决策:(1)根据题意可以得出游客乙在AD上等待乘1号车的距离小于边长,而成2号车到A出口的距离大于3个边长,进而得出结论;

(2)分类讨论,若步行比乘1号车的用时少,就有,得出s<320.就可以分情况得出结论.

【解答】解:探究:(1)由题意,得

y1=200t,y2=﹣200t+1600

当相遇前相距400米时,

﹣200t+1600﹣200t=400,

t=3,

当相遇后相距400米时,

200t﹣(﹣200t+1600)=400,

t=5.

答:当两车相距的路程是400米时t的值为3分钟或5分钟;

(2)由题意,得

1号车第三次恰好经过景点C行驶的路程为:800×2+800×4×2=8000,

∴1号车第三次经过景点C需要的时间为:8000÷200=40分钟,

两车第一次相遇的时间为:1600÷400=4.

第一次相遇后两车每相遇一次需要的时间为:800×4÷400=8,

∴两车相遇的次数为:(40﹣4)÷8+1=5次.

∴这一段时间内它与2号车相遇的次数为:5次;

发现:由题意,得

情况一需要时间为:16,

情况二需要的时间为:16

∵1616

∴情况二用时较多.

决策:(1)∵游客乙在AD边上与2号车相遇,

∴此时1号车在CD边上,

∴乘1号车到达A的路程小于2个边长,乘2号车的路程大于3个边长,

∴乘1号车的用时比2号车少.

(2)若步行比乘1号车的用时少,

,

∴s<320.

∴当0<s<320时,选择步行.

同理可得

当320<s<800时,选择乘1号车,

当s=320时,选择步行或乘1号车一样.

【点评】本题考查了一次函数的解析式的运用,一元一次方程的运用,一元一次不等式的运用,分类讨论思想的运用,方案设计的运用,解答时求出函数的解析式是解答本题的关键.

7.实验与操作:

小明是一位动手能力很强的同学,他用橡皮泥做成一个棱长为4cm的正方体.

(1)如图1所示,在顶面中心位置处从上到下打一个边长为1cm的正方形孔,打孔后的橡皮泥块的表面积为 110 cm2;

(2)如果在第(1)题打孔后,再在正面中心位置(如图2中的虚线所示)从前到后打一个边长为1cm的正方形通孔,那么打孔后的橡皮泥块的表面积为 118 cm2;

(3)如果把(1)、(2)中的边长为1cm的通孔均改为边长为acm(a≠1)的通孔,能否使橡皮泥块的表面积为118cm2?如果能,求出a,如果不能,请说明理由.

【考点】一元二次方程的应用.

【专题】压轴题.

【答案】见试题解答内容

【分析】(1)打孔后的表面积=原正方体的表面积﹣小正方形孔的面积+孔中的四个矩形的面积.

(2)打孔后的表面积=图①中的表面积﹣4个小正方形孔的面积+新打的孔中的八个小矩形的面积.

(3)根据(1)(2)中的面积计算方法,用a表示出图①和图②的面积.然后让用得出的图②的表面积=118计算出a的值.

【解答】解:(1)表面积S1=4×4×6﹣2+4×4=110(cm2),故答案为:110;

(2)表面积S2=S1﹣4×1×1+8×1.5×1=118(cm2),故答案为:118;

(3)能使橡皮泥块的表面积为118cm2,理由为:

∵S1=96﹣2a2+4a×4,S2=S1﹣4a2+4×4a﹣4a2

∴96﹣2a2+16a﹣8a2+16a=118

96﹣10a2+32a=118

5a2﹣16a+11=0

∴a1,a2=1

∵a≠1,4

∴当边长改为cm时,表面积为118cm2.

【点评】对于面积问题应熟记各种图形的面积公式.另外,整体面积=各部分面积之和;剩余面积=原面积﹣截去的面积.

8.在前面的学习中,我们通过对同一面积的不同表达和比较,根据图1和图2发现并验证了平方差公式和完全平方公式.

这种利用面积关系解决问题的方法,使抽象的数量关系因几何直观而形象化.

【研究速算】

提出问题:47×43,56×54,79×71,…是一些十位数字相同,且个位数字之和是10的两个两位数相乘的算式,是否可以找到一种速算方法?

几何建模:

用矩形的面积表示两个正数的乘积,以47×43为例:

(1)画长为47,宽为43的矩形,如图3,将这个47×43的矩形从右边切下长40,宽3的一条,拼接到原矩形上面.

(2)分析:原矩形面积可以有两种不同的表达方式:47×43的矩形面积或(40+7+3)×40的矩形与右上角3×7的矩形面积之和,即47×43=(40+10)×40+3×7=5×4×100+3×7=2021.

用文字表述47×43的速算方法是:十位数字4加1的和与4相乘,再乘以100,加上个位数字3与7的积,构成运算结果.

归纳提炼:

两个十位数字相同,并且个位数字之和是10的两位数相乘的速算方法是(用文字表述) 十位数字加1的和与十位数字相乘,再乘以100,加上两个个位数字的积,构成运算结果 .

【研究方程】

提出问题:怎样图解一元二次方程x2+2x﹣35=0(x>0)?

几何建模:

(1)变形:x(x+2)=35.

(2)画四个长为x+2,宽为x的矩形,构造图4

(3)分析:图中的大正方形面积可以有两种不同的表达方式,(x+x+2)2或四个长x+2,宽x的矩形面积之和,加上中间边长为2的小正方形面积.

即(x+x+2)2=4x(x+2)+22

∵x(x+2)=35

∴(x+x+2)2=4×35+22

∴(2x+2)2=144

∵x>0

∴x=5

归纳提炼:求关于x的一元二次方程x(x+b)=c(x>0,b>0,c>0)的解.

要求参照上述研究方法,画出示意图,并写出几何建模步骤(用钢笔或圆珠笔画图,并注明相关线段的长)

【研究不等关系】

提出问题:怎样运用矩形面积表示(y+3)(y+2)与2y+5的大小关系(其中y>0)?

几何建模:

(1)画长y+3,宽y+2的矩形,按图5方式分割

(2)变形:2y+5=(y+3)+(y+2)

(3)分析:图5中大矩形的面积可以表示为(y+3)(y+2);阴影部分面积可以表示为(y+3)×1,画点部分的面积可表示为y+2,由图形的部分与整体的关系可知(y+3)(y+2)>(y+3)+(y+2),即(y+3)(y+2)>2y+5

归纳提炼:

当a>2,b>2时,表示ab与a+b的大小关系.

根据题意,设a=2+m,b=2+n(m>0,n>0),要求参照上述研究方法,画出示意图,并写出几何建模步骤(用钢笔或圆珠笔画图并注明相关线段的长)

【考点】一元二次方程的应用;一元一次不等式组的应用;整式的混合运算.

【专题】压轴题;数形结合.

【答案】见试题解答内容

【分析】【研究速算】十位数字加1的和与十位数字相乘,再乘以100,加上两个个位数字的积,构成运算结果;

【研究方程】画四个长为x+b,宽为x的矩形,构造答图1,则图中的大正方形面积有两种不同的表达方式,由此建立方程求解即可;

【研究不等关系】画长为2+m,宽为2+n的矩形,并按答图2方式分割.图中大矩形面积可表示为(2+m)(2+n),阴影部分面积可表示为2+m与2+n的和.由图形的部分与整体的关系可知,(2+m)(2+n)>(2+m)+(2+n),即ab>a+b.

【解答】解:【研究速算】

归纳提炼:

十位数字加1的和与十位数字相乘,再乘以100,加上两个个位数字的积,构成运算结果.

【研究方程】

归纳提炼:

画四个长为x+b,宽为x的矩形,构造答图1,则图中的大正方形面积可以有两种不同的表达方式:(x+x+b)2或四个长为x+b,宽为x的矩形面积之和,加上中间边长为b的小正方形面积.

即:(x+x+b)2=4x(x+b)+b2

∵x(x+b)=c,

∴(x+x+b)2=4c+b2

∴(2x+b)2=4c+b2

∵x>0,

∴x.

【研究不等关系】

归纳提炼:

(1)画长为2+m,宽为2+n的矩形,并按答图2方式分割.

(2)变形:a+b=(2+m)+(2+n)

(3)分析:图中大矩形面积可表示为(2+m)(2+n),阴影部分面积可表示为(2+m)×1与(2+n)×1的和.由图形的部分与整体的关系可知,(2+m)(2+n)>(2+m)+(2+n),即ab>a+b.

【点评】本题考查了数形结合的数学思想,利用数形结合思想建立了代数(速算、方程与不等式等)与几何图形之间的内在联系,体现了数学的魅力,是一道好题.试题立意新颖,构思巧妙,对于学生的学习大有裨益;不足之处在于题干篇幅过长,学生读题并理解题意需要花费不少的时间,影响答题的信心.

9.请阅读下列材料:

问题:已知方程x2+x﹣1=0,求一个一元二次方程,使它的根分别是已知方程根的2倍.

解:设所求方程的根为y,则y=2x所以x.

把x代入已知方程,得()21=0

化简,得y2+2y﹣4=0

故所求方程为y2+2y﹣4=0.

这种利用方程根的代换求新方程的方法,我们称为“换根法”.

请用阅读材料提供的“换根法”求新方程(要求:把所求方程化为一般形式):

(1)已知方程x2+x﹣2=0,求一个一元二次方程,使它的根分别为已知方程根的相反数,则所求方程为: y2﹣y﹣2=0 ;

(2)已知关于x的一元二次方程ax2+bx+c=0有两个不等于零的实数根,求一个一元二次方程,使它的根分别是已知方程根的倒数.

【考点】一元二次方程的应用.

【专题】计算题;压轴题.

【答案】见试题解答内容

【分析】根据所给的材料,设所求方程的根为y,再表示出x,代入原方程,整理即可得出所求的方程.

【解答】解:(1)设所求方程的根为y,则y=﹣x所以x=﹣y.

把x=﹣y代入已知方程,得y2﹣y﹣2=0,

故所求方程为y2﹣y﹣2=0;

(2)设所求方程的根为y,则y(x≠0),于是x(y≠0)

把x代入方程ax2+bx+c=0,(a≠0),得a()2+b c=0

去分母,得a+by+cy2=0.

若c=0,有ax2+bx=0,即x(ax+b)=0,

可得有一个解为x=0,不符合题意,因为题意要求方程ax2+bx+c=0有两个不为0的根.

故c≠0,

故所求方程为cy2+by+a=0(c≠0),(a≠0).

【点评】本题是一道材料题,考查了一元二次方程的应用,以及解法,是一种新型问题,要熟练掌握.

10.先阅读理解下面的例题,再按要求解答下列问题:

例题:解一元二次不等式x2﹣4>0

解:∵x2﹣4=(x+2)(x﹣2)

∴x2﹣4>0可化为

(x+2)(x﹣2)>0

由有理数的乘法法则“两数相乘,同号得正”,得

,

解不等式组①,得x>2,

解不等式组②,得x<﹣2,

∴(x+2)(x﹣2)>0的解集为x>2或x<﹣2,

即一元二次不等式x2﹣4>0的解集为x>2或x<﹣2.

(1)一元二次不等式x2﹣16>0的解集为 x>4或x<﹣4 ;

(2)分式不等式的解集为 x>3或x<1 ;

(3)解一元二次不等式2x2﹣3x<0.

【考点】一元二次方程的应用;分式方程的应用;一元一次不等式组的应用.

【专题】压轴题.

【答案】见试题解答内容

【分析】(1)将一元二次不等式的左边因式分解后化为两个一元一次不等式组求解即可;

(2)据分式不等式大于零可以得到其分子、分母同号,从而转化为两个一元一次不等式组求解即可;

(3)将一元二次不等式的左边因式分解后化为两个一元一次不等式组求解即可;

【解答】解:(1)∵x2﹣16=(x+4)(x﹣4)

∴x2﹣16>0可化为

(x+4)(x﹣4)>0

由有理数的乘法法则“两数相乘,同号得正”,得

解不等式组①,得x>4,

解不等式组②,得x<﹣4,

∴(x+4)(x﹣4)>0的解集为x>4或x<﹣4,

即一元二次不等式x2﹣16>0的解集为x>4或x<﹣4.

(2)∵

∴或

解得:x>3或x<1

(3)∵2x2﹣3x=x(2x﹣3)

∴2x2﹣3x<0可化为

x(2x﹣3)<0

由有理数的乘法法则“两数相乘,异号得负”,得

或

解不等式组①,得0<x,

解不等式组②,无解,

∴不等式2x2﹣3x<0的解集为0<x.

【点评】本题考查了一元一次不等式组及方程的应用的知识,解题的关键是根据已知信息经过加工得到解决此类问题的方法.

11.书籍是人类进步的阶梯!为爱护书一般都将书本用封皮包好.

问题1:现有精装词典长、宽、厚尺寸如图(1)所示(单位:cm),若按图(2)的包书方式,将封面和封底各折进去3cm.试用含a、b、c的代数式分别表示词典封皮(包书纸)的长是 2b+c+6 cm,宽是 a cm;

问题2:在如图(4)的矩形包书纸皮示意图中,虚线为折痕,阴影是裁剪掉的部分,四角均为大小相同的正方形,正方形的边长即为折叠进去的宽度.

(1)若有一数学课本长为26cm、宽为18.5cm、厚为1cm,小海宝用一张面积为1260cm2的矩形纸包好了这本数学书,封皮展开后如图(4)所示.若设正方形的边长(即折叠的宽度)为x cm,则包书纸长为 2x+38 cm,宽为 2x+26 cm(用含x的代数式表示).

(2)请帮小海宝列好方程,求出第(1)题中小正方形的边长x cm.

【考点】一元二次方程的应用;列代数式.

【专题】压轴题.

【答案】见试题解答内容

【分析】问题1:结合图形,列出代数式即可;

问题2:(1)设折叠进去的宽度为xcm.列出代数式即可;

(2)由图(1)给出的条件,用折叠进去的宽度表示出矩形的长和宽,然后根据矩形的面积为1260cm2列出方程,求解即可;

【解答】解:问题1:(2b+c+6);a,

问题2:(1)26+2x,18.5×2+1+2x=38+2x;

(2)设折进去的宽度为xcm,列方程得:

(38+2x)(26+2x)=1260,

988+128x+4x2=1260,

x2+32x﹣68=0,

x1=2 x2=﹣34(舍去),

折进去的宽度为2cm.

∴x=2.

答:小正方形的边长为2cm.

【点评】本题考查了列代数式及代数式的求法,一元二次方程的应用;解决此类问题的关键是读懂题意,找到所求的量的等量关系.

12.某数学兴趣小组开展了一次活动,过程如下:

设∠BAC=θ(0°<θ<90°).现把小棒依次摆放在两射线之间,并使小棒两端分别落在射线AB,AC上.

活动一:

如图甲所示,从点A1开始,依次向右摆放小棒,使小棒与小棒在端点处互相垂直,A1A2为第1根小棒.

数学思考:

(1)小棒能无限摆下去吗?答: 能 .(填“能”或“不能”)

(2)设AA1=A1A2=A2A3=1.

①θ= 22.5 度;

②若记小棒A2n﹣1A2n的长度为an(n为正整数,如A1A2=a1,A3A4=a2,…)求出此时a2,a3的值,并直接写出an(用含n的式子表示).

活动二:

如图乙所示,从点A1开始,用等长的小棒依次向右摆放,其中A1A2为第1根小棒,且A1A2=AA1.

数学思考:

(3)若已经摆放了3根小棒,θ1= 2θ ,θ2= 3θ ,θ3= 4θ ;(用含θ的式子表示)

(4)若只能摆放4根小棒,求θ的范围.

【考点】一元一次不等式组的应用;勾股定理;等腰直角三角形.

【专题】压轴题.

【答案】见试题解答内容

【分析】(1)因为角的两条边为两条射线,没有长度,所以小棒可以无限摆放下去;

(2)①根据三角形外角的性质和等腰三角形的性质,即可推出,②结合已知条件,根据直角三角形的性质,即可得出A1A3,AA3,由A1A2∥A3A4∥A5A6,可以推出∠A=∠AA2A1=∠AA4A3=∠AA6A5,得AA3=A3A4,AA5=A5A6,即可推出a2、a3的长度,然后推出an的关于n的表达式;

(3)根据三角形外角的性质、等腰三角形的性质即可推出θ1=∠A2A1A3=2θ,即可推出θ2,同理即可推出θ2,θ3;

(4)根据(3)的结论,和三角形外角的性质,即可推出不等式,解不等式即可.

【解答】解:(1)能.

因为角的两条边为两条射线,没有长度,所以小棒可以无限摆放下去;

(2)①∵AA1=A1A2=A2A3=1,A1A2⊥A2A3

∴θ1=45°,

θ=22.5°.

故答案为22.5;

②∵AA1=A1A2=A2A3=1,A1A2⊥A2A3,

∴A1A3,AA3.

又∵A2A3⊥A3A4,

∴A1A2∥A3A4.

同理:A3A4∥A5A6,

∴∠A=∠AA2A1=∠AA4A3=∠AA6A5,

∴AA3=A3A4,AA5=A5A6

∴a2=A3A4=AA3,

a3=AA3+A3A5=a2+A3A5.

∵A3A5a2,

∴a3=A5A6=AA5.

∴;

(3)∵A1A2=AA1

∴θ1=∠A2A1A3=2θ,

∴θ2=∠A2A4A3=θ+2θ=3θ,

∴θ3=∠A2A4A3+θ=4θ,

故答案为θ1=2θ,θ2=3θ,θ3=4θ;

(4)由题意得:

,

∴18°≤θ<22.5°.

【点评】本题主要考查等腰三角形的性质性质、勾股定理、解一元一次不等式等知识点,解题的关键在于找到等量关系,求相关角的度数等.

13.十一届全国人大常委会第二十次会议审议的个人所得税法修正案草案(简称“个税法草案”),拟将现行个人所得税的起征点由每月2000元提高到3000元,并将9级超额累进税率修改为7级,两种征税方法的1~5级税率情况见下表:

税级 现行征税方法 草案征税方法

月应纳税额x 税率 速算扣除数 月应纳税额x 税率 速算扣除数

1 x≤500 5% 0 x≤1500 5% 0

2 500<x≤2000 10% 25 1500<x≤4500 10% 75

3 2000<x≤5000 15% 125 4500<x≤9000 20% 525

4 5000<x≤20000 20% 375 9000<x≤35000 25% 975

5 20000<x≤40000 25% 1375 35000<x≤55000 30% 2725

注:“月应纳税额”为个人每月收入中超出起征点应该纳税部分的金额.

“速算扣除数”是为快捷简便计算个人所得税而设定的一个数.

例如:按现行个人所得税法的规定,某人今年3月的应纳税额为2600元,他应缴税款可以用下面两种方法之一来计算:

方法一:按1~3级超额累进税率计算,即500×5%+1500×10%+600×15%=265(元).

方法二:用“月应纳税额x适用税率﹣速算扣除数”计算,即2600×15%﹣125=265(元).

(1)请把表中空缺的“速算扣除数”填写完整;

(2)甲今年3月缴了个人所得税1060元,若按“个税法草案”计算,则他应缴税款多少元?

(3)乙今年3月缴了个人所得税3千多元,若按“个税法草案”计算,他应缴的税款恰好不变,那么乙今年3月所缴税款的具体数额为多少元?

【考点】一元一次方程的应用;一元一次不等式组的应用.

【专题】应用题;压轴题.

【答案】见试题解答内容

【分析】(1)可假设是3000和5000元,根据方法一和方法二进行运算,从而算出结果.

(2)先算出月应纳税额,然后看看在“个税法草案”的那个阶段中,从而求出结果.设此时月应纳税额为x元.因为1060元,所以在第4阶段.

(3)设今年3月份乙工资为z元,根据乙今年3月缴了个人所得税3千多元,若按“个税法草案”计算,他应缴的税款恰好不变,结合(2)中表格,可知两种方案都是在第4阶段.

【解答】解:(1)3000×10%﹣1500×5%﹣1500×10%=75.

5000×20%﹣1500×5%﹣3000×10%﹣500×20%=525.

故表中填写:75,525;

(2)列出现行征税方法和草案征税方法月税额缴个人所得税y:

税级 现行征税方法月税额缴个人所得税y 草案征税方法月税额缴个人所得税y

1 y≤25 y≤75

2 25<y≤175 75<y≤375

3 175<y≤625 375<y≤1275

4 625<y≤3625 1275<y≤7775

5 3625<y≤8625 7775<y≤13775

设甲的应纳税款是x元,因为1060元在第4税级,

所以有20%x﹣375=1060,

解得:x=7175(元).

则他按“个税法草案”的应缴税款1500×5%+3000×10%+(6175﹣4500)×20%=710(元);

(3)设今年3月份乙工资为z元.

当7000<z≤22000时,

0.2(z﹣2000)﹣375=0.25(z﹣3000)﹣975,

∴z=19000,

∴(19000﹣2000)×0.2﹣375=(19000﹣3000)×0.25﹣975=3025元.

当22000<z≤38000时,0.2(z﹣2000)﹣1375=0.25(z﹣3000)﹣975,解得z=﹣1000,舍弃.

当38000<z≤40000时,0.2(z﹣2000)﹣1375=0.3(z﹣3000)﹣2725,解得z=18500,舍弃.

综上所述,乙今年3月所缴税款的具体数额为3025元.

【点评】本题考查一元一次方程的应用和理解题意的能力,关键是理解月应纳税额和个人所得税概念的理解,以及对方法一和方法二计算的理解,从而设出未知数求出方程.

14.十字形的路口,东西、南北方向的行人车辆来来往往,车水马龙.为了不让双方挤在一起,红绿灯就应动而生,一个方向先过,另一个方向再过.如在南稍门的十字路口,红灯绿灯的持续时间是不同的,红灯的时间总比绿灯长.即当东西方向的红灯亮时,南北方向的绿灯要经过若干秒后才亮.这样方可确保十字路口的交通安全.

那么,如何根据实际情况设置红绿灯的时间差呢?

如图所示,假设十字路口是对称的,宽窄一致.设十字路口长为m米,宽为n米.当绿灯亮时最后一秒出来的骑车人A,不与另一方向绿灯亮时出来的机动车辆B相撞,即可保证交通安全.

根据调查,假设自行车速度为4m/s,机动车速度为8m/s.若红绿灯时间差为t秒.通过上述数据,请求出时间差t要满足什么条件时,才能使车人不相撞.当十字路口长约64米,宽约16米,路口实际时间差t=8s时,骑车人A与机动车B是否会发生交通事故?

【考点】一元一次不等式的应用.

【专题】压轴题.

【答案】见试题解答内容

【分析】本题中的不等式关系为:要想使A,B不相撞,只有A通过FG线的时间不超过B通过EF线的时间方可避免碰撞事故,由于A到K点南北方向的绿灯才亮,因此A从K到FG用的时间≤B从D1D2到FG用的时间.然后根据时间=路程÷速度,列出不等式,求得的自变量的取值范围中,最小的值就应该是设置的时间差.

【解答】解:从C1C2线到FG线的距离n,

骑车人A从C1C2线到K处时,另一方向绿灯亮,此时骑车人A前进距离=4t

K处到FG线距离4t.

骑车人A从K处到达FG线所需的时间为(4t)t,

D1D2线到EF线距离为.

机动车B从D1D2线到EF线所需时间为,

只有A通过FG线的时间不超过B通过EF线的时间方可避免碰撞事故.

∴t,即t,

即设置的时间差要满足t时,才能使车人不相撞.

如十字路口长约64米,宽约16米,理论上最少设置时间差为(64+16×3 )÷16=7秒,而实际设置时间差为8秒(8>7).

骑车人A与机动车B不会发生交通事故.

【点评】本题考查一元一次不等式的应用,将现实生活中的事件与数学思想联系起来,理解车人不相撞的条件,列出不等式关系式即可求解.

15.阅读下列内容后,解答下列各题:几个不等于0的数相乘,积的符号由负因数的个数决定.

例如:考查代数式(x﹣1)(x﹣2)的值与0的大小

当x<1时,x﹣1<0,x﹣2<0,∴(x﹣1)(x﹣2)>0

当1<x<2时,x﹣1>0,x﹣2<0,∴(x﹣1)(x﹣2)<0

当x>2时,x﹣1>0,x﹣2>0,∴(x﹣1)(x﹣2)>0

综上:当1<x<2时,(x﹣1)(x﹣2)<0

当x<1或x>2时,(x﹣1)(x﹣2)>0

(1)填写下表:(用“+”或“﹣”填入空格处)

(2)由上表可知,当x满足 ﹣2<x<﹣1或3<x<4 时,(x+2)(x+1)(x﹣3)(x﹣4)<0;

(3)运用你发现的规律,直接写出当x满足 x<﹣8或7<x<9 时,(x﹣7)(x+8)(x﹣9)<0.

x<﹣2 ﹣2<x<﹣1 ﹣1<x<3 3<x<4 x>4

x+2 ﹣ + + + +

x+1 ﹣ ﹣ + + +

x﹣3 ﹣ ﹣ ﹣ + +

x﹣4 ﹣ ﹣ ﹣ ﹣ +

(x+2)(x+1)(x﹣3)(x﹣4) + ﹣ + ﹣ +

【考点】一元一次不等式的应用.

【专题】压轴题;阅读型.

【答案】见试题解答内容

【分析】①当﹣1<x<3时,x+2为正,x+1为正,x﹣3为负,x﹣4为负,因为有两个负因数,所以(x+2)(x+1)(x﹣3)(x﹣4)为正;

②当3<x<4时,x+2为正,x+1为正,x﹣3为正,x﹣4为负,因为有一个负因数,所以(x+2)(x+1)(x﹣)(x﹣4)为负;

③当x>4时,x+2为正,x+1为正,x﹣3为正,x﹣4为正,因为没有因数,所以(x+2)(x+1)(x﹣3)(x﹣4)为正;

④当x<﹣8时,x+8为负,x﹣7为负,x﹣9为负,因为有三个负因数,所以(x﹣7)(x+8)(x﹣9)<0;

⑤当﹣8<x<7时,x+8为正,x﹣7为负,x﹣9为负,因为有两个负因数,所以(x﹣7)(x+8)(x﹣9)>0;

⑥当7<x<9时,x+8为正,x﹣7为正,x﹣9为负,因为有一个负因数,所以(x﹣7)(x+8)(x﹣9)<0;

⑦当x>9时,x+8为正,x﹣7为正,x﹣9为正,因为没有一个负因数,所以(x﹣7)(x+8)(x﹣9)>0;

故当x<﹣8或7<x<9时,(x﹣7)(x+8)(x﹣9)<0.

【解答】解:(1)+,﹣,+;

(2)﹣2<x<﹣1或3<x<4;

(3)x<﹣8或7<x<9.

【点评】从几个简单的、个别的、特殊的情况去研究、探索、归纳出一般的规律和性质,反过来,应用一般的规律和性质去解决所求的问题.

16.阅读下列材料:

我们知道|x|的几何意义是在数轴上数x对应的点与原点的距离;即|x|=|x﹣0|,也就是说,|x|表示在数轴上数x与数0对应点之间的距离;

这个结论可以推广为|x1﹣x2|表示在数轴上数x1,x2对应点之间的距离;

在解题中,我们会常常运用绝对值的几何意义:

例1:解方程|x|=2.容易得出,在数轴上与原点距离为2的点对应的数为±2,即该方程的x=±2;

例2:解不等式|x﹣1|>2.如图,在数轴上找出|x﹣1|=2的解,即到1的距离为2的点对应的数为﹣1,3,则|x﹣1|>2的解为x<﹣1或x>3;

例3:解方程|x﹣1|+|x+2|=5.由绝对值的几何意义知,该方程表示求在数轴上与1和﹣2的距离之和为5的点对应的x的值.在数轴上,1和﹣2的距离为3,满足方程的x对应点在1的右边或﹣2的左边.若x对应点在1的右边,如图可以看出x=2;同理,若x对应点在﹣2的左边,可得x=﹣3.故原方程的解是x=2或x=﹣3.

参考阅读材料,解答下列问题:

(1)方程|x+3|=4的解为 1或﹣7 ;

(2)解不等式|x﹣3|+|x+4|≥9;

(3)若|x﹣3|﹣|x+4|≤a对任意的x都成立,求a的取值范围.

【考点】含绝对值符号的一元一次方程;解一元一次不等式.

【专题】压轴题;阅读型.

【答案】见试题解答内容

【分析】仔细阅读材料,根据绝对值的意义,画出图形,来解答.

【解答】解:(1)根据绝对值得意义,方程|x+3|=4表示求在数轴上与﹣3的距离为4的点对应的x的值为1或﹣7.

(2)∵3和﹣4的距离为7,

因此,满足不等式的解对应的点3与﹣4的两侧.

当x在3的右边时,如图,

易知x≥4.

当x在﹣4的左边时,如图,

易知x≤﹣5.

∴原不等式的解为x≥4或x≤﹣5

(3)原问题转化为:a大于或等于|x﹣3|﹣|x+4|最大值.

∵当x≥3时,|x﹣3|﹣|x+4|应该恒等于﹣7,

当﹣4<x<3,|x﹣3|﹣|x+4|=﹣2x﹣1随x的增大而减小,

∴﹣7<|x﹣3|﹣|x+4|<7,

∵当x≤﹣4时,|x﹣3|﹣|x+4|=7,

∴|x﹣3|﹣|x+4|的最大值为7.

故a≥7.

【点评】本题是一道材料分析题,通过阅读材料,同学们应当深刻理解绝对值得几何意义,结合数轴,通过数形结合对材料进行分析来解答题目.由于信息量较大,同学们不要产生畏惧心理.

17.阅读并解答:

①方程x2﹣2x+1=0的根是x1=x2=1,则有x1+x2=2,x1x2=1.

②方程2x2﹣x﹣2=0的根是x1,x2,则有x1+x2,x1x2=﹣1.

③方程3x2+4x﹣7=0的根是x1,x2=1,则有x1+x2,x1x2.

(1)根据以上①②③请你猜想:如果关于x的一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)有两个实数根为x1,x2,那么x1,x2与系数a、b、c有什么关系?请写出你的猜想并证明你的猜想;

(2)利用你的猜想结论,解决下面的问题:

已知关于x的方程x2+(2k+1)x+k2﹣2=0有实数根x1,x2,且x12+x22=11,求k的值.

【考点】根与系数的关系;解一元二次方程﹣公式法;解一元二次方程﹣因式分解法;根的判别式.

【专题】压轴题;阅读型.

【答案】见试题解答内容

【分析】(1)由①②③中两根之和与两根之积的结果可以看出,两根之和正好等于一次项系数与二次项系数之比的相反数,两根之积正好等于常数项与二次项系数之比.

(2)欲求k的值,先把代数式x12+x22变形为两根之积或两根之和的形式,然后与两根之和公式、两根之积公式联立组成方程组,解方程组即可求k值.

【解答】解:(1)猜想为:设ax2+bx+c=0(a≠0)的两根为x1、x2,则有,.

理由:设x1、x2是一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)的两根,

那么由求根公式可知,,.

于是有,,

综上得,设ax2+bx+c=0(a≠0)的两根为x1、x2,则有,.

(2)x1、x2是方程x2+(2k+1)x+k2﹣2=0的两个实数根

∴x1+x2=﹣(2k+1),x1x2=k2﹣2,

又∵x12+x22=x12+x22+2x1x2﹣2x1x2=(x1+x2)2﹣2x1x2

∴[﹣(2k+1)]2﹣2×(k2﹣2)=11

整理得k2+2k﹣3=0,

解得k=1或﹣3,

又∵Δ=[﹣(2k+1)]2﹣4(k2﹣2 )≥0,解得k,

∴k=1.

【点评】本题考查了学生的总结和分析能力,善于总结,善于发现,学会分析是学好数学必备的能力.

将根与系数的关系与代数式变形相结合解题是一种经常使用的解题方法.

18.先阅读,再填空解答:

方程x2﹣3x﹣4=0的根是:x1=﹣1,x2=4,则x1+x2=3,x1x2=﹣4;

方程3x2+10x+8=0的根是:x1=﹣2,,则x1+x2,x1x2.

(1)方程2x2+x﹣3=0的根是:x1= ,x2= 1 ,则x1+x2= ,x1x2= ;

(2)若x1,x2是关于x的一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0,且a,b,c为常数)的两个实数根,那么x1+x2,x1x2与系数a,b,c的关系是:x1+x2= ,x1x2= ;

(3)如果x1,x2是方程x2+x﹣3=0的两个根,根据(2)所得结论,求x12+x22的值.

【考点】解一元二次方程﹣因式分解法;根与系数的关系.

【专题】压轴题;阅读型.

【答案】见试题解答内容

【分析】(1)解方程求出方程的两个根,再利用根与系数的关系求出两根之和,与两根之积;

(2)根据根与系数的关系可知x1+x2,x1x2;

(3)利用完全平方公式把x12+x22变化成(x1+x2)2﹣2x1x2的形式,再利用根与系数的关系求值.

【解答】解:(1)∵2x2+x﹣3=0,

∴(2x+3)(x﹣1)=0,

∴x1,x2=1,

∴x1+x2,x1x2;

故填空答案:,1,,.

(2)x1+x2,x1x2;

故填空答案:,.

(3)解:根据(2)可知:

x1+x2=﹣1,x1x2=﹣3,

则x12+x22=(x1+x2)2﹣2x1x2

=(﹣1)2﹣2×(﹣3)

=7.

【点评】本题是一个信息题,通过阅读题目所给材料,然后根据材料解决题目问题,注意题目中每个小题的联系,在解题的过程中善于发现规律是解决本题的关键.

19.附加题:(如果你的全卷得分不足150分,则本题的得分将计入总分,但计入总分后全卷不得超过150分)

(1)解方程x(x﹣1)=2.

有学生给出如下解法:

∵x(x﹣1)=2=1×2=(﹣1)×(﹣2),

∴或或或

解上面第一、四方程组,无解;解第二、三方程组,得x=2或x=﹣1.

∴x=2或x=﹣1.

请问:这个解法对吗?试说明你的理由.

(2)在平面几何中,我们可以证明:周长一定的多边形中,正多边形面积最大.

使用上边的事实,解答下面的问题:

用长度分别为2,3,4,5,6(单位:cm)的五根木棒围成一个三角形(允许连接,但不允许折断),求能够围成的三角形的最大面积.

【考点】解一元二次方程﹣因式分解法;等边三角形的性质.

【专题】压轴题.

【答案】见试题解答内容

【分析】(1)答案不唯一;

(2)因为周长一定的多边形中,正多边形面积最大,那么就把五根木棒都用上,不会得到正三角形,也就是等边三角形,只能取最接近的办法,即2+5,3+4,6来围成三角形,其面积最大,得到一个等腰三角形,则其底边上的高等于2,S△=6.

【解答】解:(1)答案一:

对于这个特定的已知方程,解法是对的.

理由是:一元二次方程有根的话,只能有两个根,此学生已经将两个根都求出来了,所以对.

答案二:

解法不严密,方法不具有一般性.

理由是:乘积为2的数有无数种情形,得到其它的方程组此学生的方法只是巧合了,求对了方程的解.

(2)解:因为周长一定(2+3+4+5+6=20cm)的三角形中,以正三角形的面积最大.

取三边尽量接近,使围成的三角形尽量接近正三角形,则面积最大.

此时,三边为6、5+2、4+3,这是一个等腰三角形.

可求得其最大面积为6.

【点评】本题利用了解一元二次方程,以及周长一定的多边形中,正多边形面积最大等知识.

20.下图是按一定规律排列的方程组集合和它解的集合的对应关系图,若方程组集合中的方程组自左至右依次记作方程组1、方程组2、方程组3、…方程组n.

(1)将方程组1的解填入图中;

(2)请依据方程组和它的解变化的规律,将方程组n和它的解直接填入集合图中;

(3)若方程组的解是,求m的值,并判断该方程组是否符合(2)中的规律?

【考点】解二元一次方程组.

【专题】压轴题;阅读型.

【答案】见试题解答内容

【分析】(1)用加减消元法消去y项,得出x的值,然后再用代入法求出y的值;

(2)根据方程组及其解的集合找出规律并解方程;

(3)把方程组的解代入方程x﹣my=16即可求的m的值.

【解答】解:(1),

用(1)+(2),得2x=2,

∴x=1,

把x=1代入(1),得y=0,

∴;

(2),

;

(3)由题意,得10+9m=16,

解得m,

该方程组为,它不符合(2)中的规律.

【点评】本题考查用加减消元法解一元二次方程,以及根据方程组及其解的集合找规律并解方程.

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录