苏教版(2017秋)小学科学四年级上册第二单元《物体的运动》大单元整体教学设计

文档属性

| 名称 | 苏教版(2017秋)小学科学四年级上册第二单元《物体的运动》大单元整体教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 苏教版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2025-08-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

基 本 信 息

学科 小学科学 版本 苏教版

年级 四年级上册

单元名称 第2单元《物体的运动》

单元主题 运动探秘营——解锁物体运动的科学密码

课时安排 3课时

一、单元主题

“运动探秘营——解锁物体运动的科学密码”

围绕物体运动的本质、形式及量化描述,引导学生从现象观察到科学建模,构建完整的运动认知体系。

二、单元大情景

“校园运动科学挑战赛”

学生化身“运动小科学家”,通过三项任务挑战:

1.任务一:位置追踪者(《运动与位置》)——描述物体位置变化。

2.任务二:运动形式解码员(《不同的运动》)——分类运动形式。

3.任务三:速度测量师(《运动的快慢》)——量化运动快慢。 最终目标:设计《校园运动科学报告》,参加“校园科技博览会”。

三、课程标准分析

核心概念 核心概念3.物质的运动与相互作用

学习内容 3.1 力是改变物体运动状态的原因

3.3 声音与光的传播(影子形成原理)

学段目标 (3-4年级) ① 用方向和距离描述运动物体的位置;

② 区分直线运动与曲线运动;

③ 用速度描述物体运动的快慢。

四、单元教材分析

一、单元内容概览

本单元包括《运动与位置》《不同的运动》《运动的快慢》三课,围绕物体运动的本质、形式及量化描述展开,引导学生从现象观察到科学建模,逐步构建运动观念。

二、分课内容分析

(一)第5课《运动与位置》

1.核心内容:

(1)通过生活实例(如行驶的汽车、飞翔的小鸟)引导学生理解“运动是物体位置的变化”。

(2)引入“参照物”概念,明确判断物体是否运动需选择参照标准(如以树木为参照,跑步的人位置变化)。

(3)学习用“方向+距离”描述物体位置(如“小明在小红的东边3米处”)。

2.关键活动:

(2)观察并记录物体位置变化(如教室内的走动);

(2)绘制物体运动前后的位置关系图。

(二)第6课《不同的运动》

1.核心内容:

(1)探究运动形式的多样性,如直线运动(前进、后退)、曲线运动(旋转、绕圈、滚动)。

(2)通过实验(如观察玩具车的车轮、钟摆摆动)区分不同运动形式。

2.关键活动:

(1)用轨迹图表示物体的运动路径(如小球平抛的抛物线);

(2)分类生活中的运动现象(如电梯的直线运动 vs 风扇的转动)。

(三)第7课《运动的快慢》

1.核心内容:

(1)引入“速度”概念,通过比较相同距离下的时间或相同时间下的距离,理解速度是描述运动快慢的物理量。

(2)学习速度单位(米/秒)及简单计算(速度=距离÷时间)。

2.关键活动:

(1)测量玩具车运动相同距离所需时间;

(2)制作班级“速度排行榜”(如跑步、自行车速度对比)。

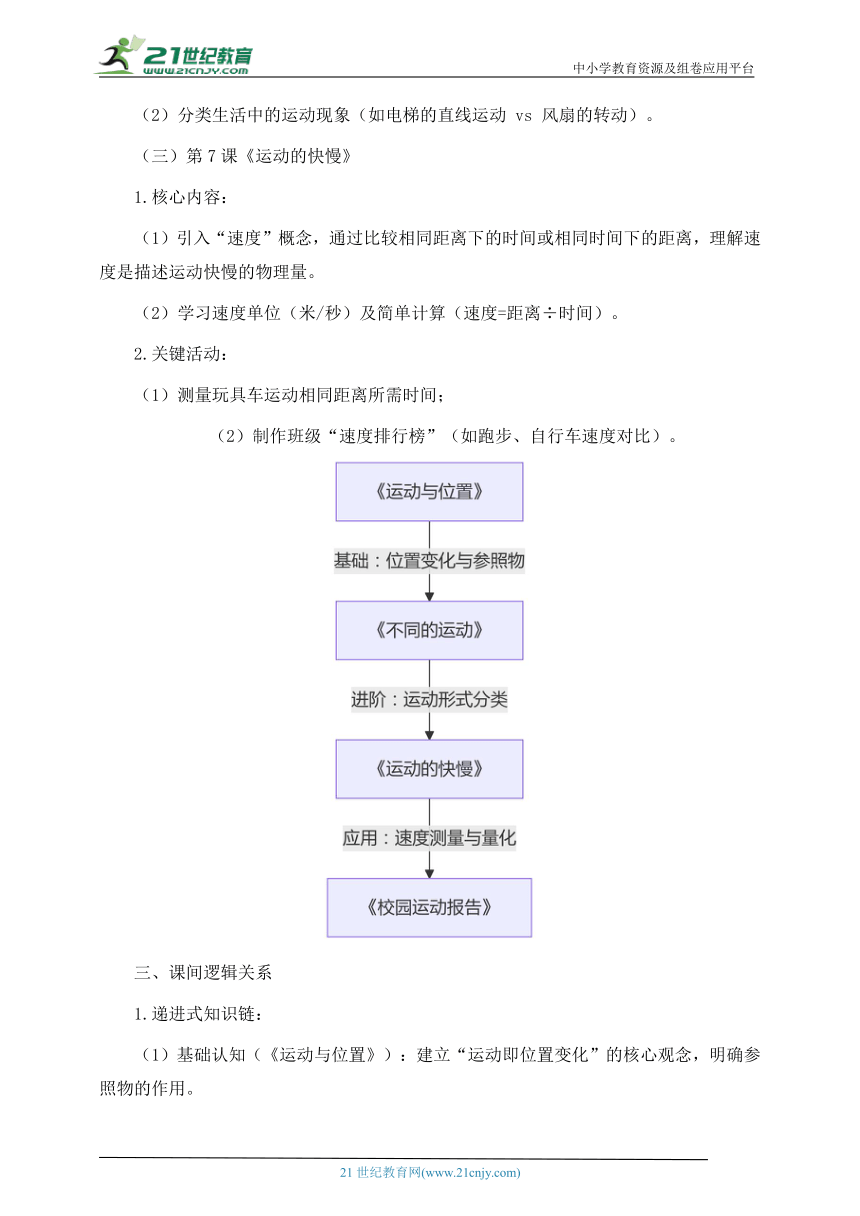

三、课间逻辑关系

1.递进式知识链:

(1)基础认知(《运动与位置》):建立“运动即位置变化”的核心观念,明确参照物的作用。

(2)现象深化(《不同的运动》):从位置变化拓展到运动形式的分类,理解运动多样性。

(3)量化应用(《运动的快慢》):将运动现象转化为可测量的速度概念,完成从定性到定量的跨越。

2.能力培养主线:

观察描述(课1)→ 分类归纳(课2)→ 测量计算(课3),逐步提升科学探究能力。.

3.核心概念贯穿:

“位置变化”是运动的基础(课1),运动形式(课2)是现象的拓展,速度(课3)是运动的量化延伸,三者共同构成完整的运动认知体系。

四、教学意义

本单元通过“现象观察→分类归纳→数学建模”的路径,帮助学生:

1.理解运动是相对的(依赖参照物);

2.掌握科学分类方法(如按轨迹区分运动形式);

3.培养量化思维(用数据描述运动快慢),为后续力学学习奠定基础

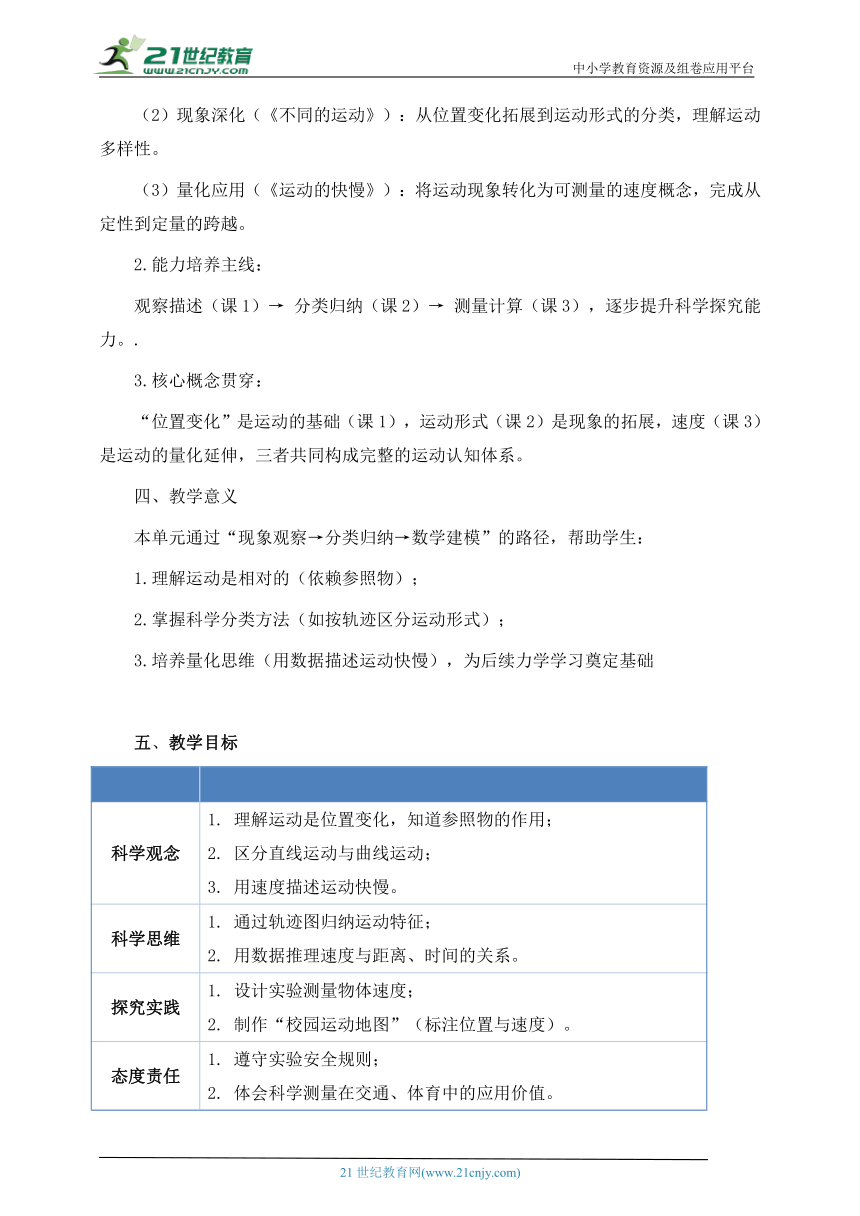

五、教学目标

科学观念 1. 理解运动是位置变化,知道参照物的作用;

2. 区分直线运动与曲线运动;

3. 用速度描述运动快慢。

科学思维 1. 通过轨迹图归纳运动特征;

2. 用数据推理速度与距离、时间的关系。

探究实践 1. 设计实验测量物体速度;

2. 制作“校园运动地图”(标注位置与速度)。

态度责任 1. 遵守实验安全规则;

2. 体会科学测量在交通、体育中的应用价值。

六、学情分析

1.年龄特点:四年级学生以具象思维为主,对“参照物”“速度”等抽象概念需借助实验理解。

2.认知基础:

(1)已知物体“动”和“静”的生活概念;

(2)缺乏位置量化描述能力(如方向+距离);

(3)对“快慢”有感性认识,未建立速度的科学概念。

3.学习难点:

(2)理解参照物的相对性(如“树后退”是因车在动);

(2)区分滚动(曲线)与滑动(直线)。

七、活动设置

活动 对应课节 主题与目标 达成方式(含跨学科融合)

活动1: 位置追踪者 《运动与位置》 描述位置变化与参照物关系 ① 实验:学生互换位置描述对方方位(方向+步数);

② 数学:绘制教室坐标图(标注讲台、窗户位置)。

活动2: 运动形式解码员 《不同的运动》 分类直线与曲线运动 ① 实验:玩具车在直轨/弯轨运行,用粉笔画轨迹(美术);

② 体育:模拟直线跑(跑道)与曲线跑(绕桩)。

活动3: 速度测量师 《运动的快慢》 测量并比较运动速度 ① 实验:测玩具车跑1米的时间(秒表),计算速度;

② 数学:制作“速度排行榜”柱状图(Excel/手绘)。

八、教学方法

1.任务驱动法:

每课发布任务卡(如任务一:“绘制从教室到操场的路线图”)。

2.实验探究法:

对比实验:直轨小车 vs 弯轨小车(控制变量:同一小车、同一起点)。

3.情境模拟法:

用身体模拟运动:手臂平举(直线运动) vs 转圈(曲线运动)。

九、学习方法

1.小组合作学习:

4人小组分工:操作员(实验)、记录员(数据)、汇报员(结论)、监督员(安全)。

2.五感观察法:

眼看轨迹、耳听运动声音(如车轮滚动声)、手触振动(如音叉)。

3.迁移应用:

将“参照物”概念迁移至生活场景(如电梯上升时看地面变化)。

十、评价策略

(一)单元总体评价策略

类型 内容(占比)

过程性评价(60%) 实验记录单(30%)+课堂表现(20%)+小组合作(10%)

终结性评价(40%) 《校园运动科学报告》(含位置图、运动分类表、速度数据)

(二)分活动评价表

活动1:位置追踪者(《运动与位置》)

位置描述准确性 用方位词描述位置(如“东边”) 方向+大致距离(如“东边5步”) 精确方向+距离(如“东偏北30°,3米”)

参照物应用能力 知道需要参照物 正确选择参照物(如“以树为参照”) 灵活切换参照物

合作参与度 完成分配任务(如记录数据) 主动分享观察发现 组织小组讨论并优化方案

活动2:运动形式解码员(《不同的运动》)

分类准确性 区分直线/曲线运动(各1例) 分类3种运动形式(如滚动、摆动) 用思维导图归纳特征

实验规范性 完成基础轨迹绘制 记录2种运动轨迹差异 设计对比实验(如斜坡直轨vs弯轨)

现象描述能力 简单描述运动形式(如“车轮转”) 对比不同运动特征(如“直线vs曲线路径”) 分析复合运动(如自行车=滚动+直线)

活动3:速度测量师(《运动的快慢》)

数据测量规范性 测量1次时间(误差≤5秒) 测量3次取平均值(误差≤2秒) 设计记录表(距离/时间/速度三栏)

速度计算准确性 计算1个速度值(单位正确) 计算3个速度值并排序 用折线图呈现“距离-时间”关系

结论逻辑性 说出“距离相同,时间短的速度快” 解释“速度=距离÷时间” 提出优化方案(如减小摩擦力提速)

十一、作业设计

活动1:位置追踪者(《运动与位置》)

基础作业 描述从家到学校的路线(方向+显著参照物) ★:简单方向描述(如“向东走”)

★★:加入距离估算(如“走200米到路口”)

★★★:绘制路线图(标注参照物与距离)

提升作业 分析“坐车时看到树后退”的科学原理 ★:描述现象(“树在动”)

★★:用参照物解释(“以车为参照物”)

★★★:类比其他场景

拓展作业 制作“教室坐标地图”(标注10个位置) ★:标注5个位置

★★:添加方向标+比例尺

★★★:用3D模型展示位置关系

活动2:运动形式解码员(《不同的运动》)

基础作业 列举3种直线运动和曲线运动(各1例) ★:正确分类1种

★★:正确分类3种

★★★:分析特征差异(如轨迹形状)

提升作业 拍摄自行车运动视频,慢放分析车轮轨迹 ★:视频清晰

★★:标注运动形式(如“滚动+直线”)

★★★:用箭头图示轨迹变化原因(如摩擦力影响)

拓展作业 设计“直线转曲线”轨道装置(如乐高拼接) ★:草图设计

★★:制作可运行原型

★★★:测试不同坡度对轨迹影响(附数据)

活动3:速度测量师(《运动的快慢》)

基础作业 测量步行10米所需时间,计算速度 ★:记录1次时间

★★:3次取平均

★★★:对比走/跑速度差异(列表)

提升作业 制作“动物速度排行榜”(猎豹/蜗牛等) ★:列举3种动物速度数据

★★:数据来源标注(如百科)

★★★:分析快慢原因(如体型与速度关系)

拓展作业 设计实验验证“坡度对小车速度的影响” ★:写出实验步骤

★★:控制变量(同一小车)

★★★:用折线图分析坡度-速度关系

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

基 本 信 息

学科 小学科学 版本 苏教版

年级 四年级上册

单元名称 第2单元《物体的运动》

单元主题 运动探秘营——解锁物体运动的科学密码

课时安排 3课时

一、单元主题

“运动探秘营——解锁物体运动的科学密码”

围绕物体运动的本质、形式及量化描述,引导学生从现象观察到科学建模,构建完整的运动认知体系。

二、单元大情景

“校园运动科学挑战赛”

学生化身“运动小科学家”,通过三项任务挑战:

1.任务一:位置追踪者(《运动与位置》)——描述物体位置变化。

2.任务二:运动形式解码员(《不同的运动》)——分类运动形式。

3.任务三:速度测量师(《运动的快慢》)——量化运动快慢。 最终目标:设计《校园运动科学报告》,参加“校园科技博览会”。

三、课程标准分析

核心概念 核心概念3.物质的运动与相互作用

学习内容 3.1 力是改变物体运动状态的原因

3.3 声音与光的传播(影子形成原理)

学段目标 (3-4年级) ① 用方向和距离描述运动物体的位置;

② 区分直线运动与曲线运动;

③ 用速度描述物体运动的快慢。

四、单元教材分析

一、单元内容概览

本单元包括《运动与位置》《不同的运动》《运动的快慢》三课,围绕物体运动的本质、形式及量化描述展开,引导学生从现象观察到科学建模,逐步构建运动观念。

二、分课内容分析

(一)第5课《运动与位置》

1.核心内容:

(1)通过生活实例(如行驶的汽车、飞翔的小鸟)引导学生理解“运动是物体位置的变化”。

(2)引入“参照物”概念,明确判断物体是否运动需选择参照标准(如以树木为参照,跑步的人位置变化)。

(3)学习用“方向+距离”描述物体位置(如“小明在小红的东边3米处”)。

2.关键活动:

(2)观察并记录物体位置变化(如教室内的走动);

(2)绘制物体运动前后的位置关系图。

(二)第6课《不同的运动》

1.核心内容:

(1)探究运动形式的多样性,如直线运动(前进、后退)、曲线运动(旋转、绕圈、滚动)。

(2)通过实验(如观察玩具车的车轮、钟摆摆动)区分不同运动形式。

2.关键活动:

(1)用轨迹图表示物体的运动路径(如小球平抛的抛物线);

(2)分类生活中的运动现象(如电梯的直线运动 vs 风扇的转动)。

(三)第7课《运动的快慢》

1.核心内容:

(1)引入“速度”概念,通过比较相同距离下的时间或相同时间下的距离,理解速度是描述运动快慢的物理量。

(2)学习速度单位(米/秒)及简单计算(速度=距离÷时间)。

2.关键活动:

(1)测量玩具车运动相同距离所需时间;

(2)制作班级“速度排行榜”(如跑步、自行车速度对比)。

三、课间逻辑关系

1.递进式知识链:

(1)基础认知(《运动与位置》):建立“运动即位置变化”的核心观念,明确参照物的作用。

(2)现象深化(《不同的运动》):从位置变化拓展到运动形式的分类,理解运动多样性。

(3)量化应用(《运动的快慢》):将运动现象转化为可测量的速度概念,完成从定性到定量的跨越。

2.能力培养主线:

观察描述(课1)→ 分类归纳(课2)→ 测量计算(课3),逐步提升科学探究能力。.

3.核心概念贯穿:

“位置变化”是运动的基础(课1),运动形式(课2)是现象的拓展,速度(课3)是运动的量化延伸,三者共同构成完整的运动认知体系。

四、教学意义

本单元通过“现象观察→分类归纳→数学建模”的路径,帮助学生:

1.理解运动是相对的(依赖参照物);

2.掌握科学分类方法(如按轨迹区分运动形式);

3.培养量化思维(用数据描述运动快慢),为后续力学学习奠定基础

五、教学目标

科学观念 1. 理解运动是位置变化,知道参照物的作用;

2. 区分直线运动与曲线运动;

3. 用速度描述运动快慢。

科学思维 1. 通过轨迹图归纳运动特征;

2. 用数据推理速度与距离、时间的关系。

探究实践 1. 设计实验测量物体速度;

2. 制作“校园运动地图”(标注位置与速度)。

态度责任 1. 遵守实验安全规则;

2. 体会科学测量在交通、体育中的应用价值。

六、学情分析

1.年龄特点:四年级学生以具象思维为主,对“参照物”“速度”等抽象概念需借助实验理解。

2.认知基础:

(1)已知物体“动”和“静”的生活概念;

(2)缺乏位置量化描述能力(如方向+距离);

(3)对“快慢”有感性认识,未建立速度的科学概念。

3.学习难点:

(2)理解参照物的相对性(如“树后退”是因车在动);

(2)区分滚动(曲线)与滑动(直线)。

七、活动设置

活动 对应课节 主题与目标 达成方式(含跨学科融合)

活动1: 位置追踪者 《运动与位置》 描述位置变化与参照物关系 ① 实验:学生互换位置描述对方方位(方向+步数);

② 数学:绘制教室坐标图(标注讲台、窗户位置)。

活动2: 运动形式解码员 《不同的运动》 分类直线与曲线运动 ① 实验:玩具车在直轨/弯轨运行,用粉笔画轨迹(美术);

② 体育:模拟直线跑(跑道)与曲线跑(绕桩)。

活动3: 速度测量师 《运动的快慢》 测量并比较运动速度 ① 实验:测玩具车跑1米的时间(秒表),计算速度;

② 数学:制作“速度排行榜”柱状图(Excel/手绘)。

八、教学方法

1.任务驱动法:

每课发布任务卡(如任务一:“绘制从教室到操场的路线图”)。

2.实验探究法:

对比实验:直轨小车 vs 弯轨小车(控制变量:同一小车、同一起点)。

3.情境模拟法:

用身体模拟运动:手臂平举(直线运动) vs 转圈(曲线运动)。

九、学习方法

1.小组合作学习:

4人小组分工:操作员(实验)、记录员(数据)、汇报员(结论)、监督员(安全)。

2.五感观察法:

眼看轨迹、耳听运动声音(如车轮滚动声)、手触振动(如音叉)。

3.迁移应用:

将“参照物”概念迁移至生活场景(如电梯上升时看地面变化)。

十、评价策略

(一)单元总体评价策略

类型 内容(占比)

过程性评价(60%) 实验记录单(30%)+课堂表现(20%)+小组合作(10%)

终结性评价(40%) 《校园运动科学报告》(含位置图、运动分类表、速度数据)

(二)分活动评价表

活动1:位置追踪者(《运动与位置》)

位置描述准确性 用方位词描述位置(如“东边”) 方向+大致距离(如“东边5步”) 精确方向+距离(如“东偏北30°,3米”)

参照物应用能力 知道需要参照物 正确选择参照物(如“以树为参照”) 灵活切换参照物

合作参与度 完成分配任务(如记录数据) 主动分享观察发现 组织小组讨论并优化方案

活动2:运动形式解码员(《不同的运动》)

分类准确性 区分直线/曲线运动(各1例) 分类3种运动形式(如滚动、摆动) 用思维导图归纳特征

实验规范性 完成基础轨迹绘制 记录2种运动轨迹差异 设计对比实验(如斜坡直轨vs弯轨)

现象描述能力 简单描述运动形式(如“车轮转”) 对比不同运动特征(如“直线vs曲线路径”) 分析复合运动(如自行车=滚动+直线)

活动3:速度测量师(《运动的快慢》)

数据测量规范性 测量1次时间(误差≤5秒) 测量3次取平均值(误差≤2秒) 设计记录表(距离/时间/速度三栏)

速度计算准确性 计算1个速度值(单位正确) 计算3个速度值并排序 用折线图呈现“距离-时间”关系

结论逻辑性 说出“距离相同,时间短的速度快” 解释“速度=距离÷时间” 提出优化方案(如减小摩擦力提速)

十一、作业设计

活动1:位置追踪者(《运动与位置》)

基础作业 描述从家到学校的路线(方向+显著参照物) ★:简单方向描述(如“向东走”)

★★:加入距离估算(如“走200米到路口”)

★★★:绘制路线图(标注参照物与距离)

提升作业 分析“坐车时看到树后退”的科学原理 ★:描述现象(“树在动”)

★★:用参照物解释(“以车为参照物”)

★★★:类比其他场景

拓展作业 制作“教室坐标地图”(标注10个位置) ★:标注5个位置

★★:添加方向标+比例尺

★★★:用3D模型展示位置关系

活动2:运动形式解码员(《不同的运动》)

基础作业 列举3种直线运动和曲线运动(各1例) ★:正确分类1种

★★:正确分类3种

★★★:分析特征差异(如轨迹形状)

提升作业 拍摄自行车运动视频,慢放分析车轮轨迹 ★:视频清晰

★★:标注运动形式(如“滚动+直线”)

★★★:用箭头图示轨迹变化原因(如摩擦力影响)

拓展作业 设计“直线转曲线”轨道装置(如乐高拼接) ★:草图设计

★★:制作可运行原型

★★★:测试不同坡度对轨迹影响(附数据)

活动3:速度测量师(《运动的快慢》)

基础作业 测量步行10米所需时间,计算速度 ★:记录1次时间

★★:3次取平均

★★★:对比走/跑速度差异(列表)

提升作业 制作“动物速度排行榜”(猎豹/蜗牛等) ★:列举3种动物速度数据

★★:数据来源标注(如百科)

★★★:分析快慢原因(如体型与速度关系)

拓展作业 设计实验验证“坡度对小车速度的影响” ★:写出实验步骤

★★:控制变量(同一小车)

★★★:用折线图分析坡度-速度关系

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)