苏教版(2017秋)小学科学五年级上册第四单元《水在自然界的循环》大单元整体教学设计

文档属性

| 名称 | 苏教版(2017秋)小学科学五年级上册第四单元《水在自然界的循环》大单元整体教学设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 苏教版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2025-08-05 18:22:04 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

基 本 信 息

学科 小学科学 版本 苏教版

年级 五年级上册

单元名称 第4单元《水在自然界的循环》

单元主题 水滴的奇幻旅程——探索水循环的奥秘

课时安排 4课时

一、单元主题

“水滴的奇幻旅程——探索水循环的奥秘”

围绕水的三态变化与循环系统,引导学生理解水在自然界中的动态平衡,培养节水意识与科学探究能力。

二、单元大情景

“全球水循环观测站”科考任务

学生化身“小小气象科学家”,完成四项任务:

1.任务一:云雾追踪组(《云和雾》)——模拟云雾形成,破解高空水汽之谜。

2.任务二:地表侦探队(《露和霜》)——探究露霜成因,分析温度与形态的关系。

3.任务三:降水实验室(《雨和雪》)——验证降水形态转化规律。

4.任务四:水滴环球旅(《水滴的“旅行”》)——构建水循环系统模型。

最终成果:制作《水循环科学报告》,举办“校园水科学博览会”。

三、课程标准分析

核心概念 9.宇宙中的地球(9.4地球系统)

学习内容 9.4.3 描述水在自然界的循环过程

学段目标 (5-6年级) ①通过模型解释水循环过程; ②设计实验验证蒸发、凝结等现象; ③树立节约水资源意识。

四、单元教材分析

本单元包括《云和雾》、《露和霜》、《雨和雪》和《水滴的“旅行”》这4课内容。

(一)第13课《云和雾》

1.核心内容:探究云和雾的形成原理,通过实验模拟水蒸气遇冷凝结成小水滴的过程。

2.关键活动:

(1)模拟实验(如烧杯加热产生水蒸气后遇冷冰袋形成“白雾”),观察并记录现象。

(2)对比高空(云)与近地面(雾)的凝结条件差异,理解温度与海拔对水汽状态的影响。

3.科学观念:云和雾的本质是水蒸气凝结形成的微小水滴或冰晶,区别在于分布高度。

(二)第14课《露和霜》

1.核心内容:分析露(液态)和霜(固态)的成因,聚焦地表物体表面的水汽相变现象。

2.关键活动:

(1)金属罐降温实验:观察罐外水珠(露)与冰晶(霜)的形成,对比不同温度条件(0℃以上/以下)。

(2)联系生活实例(如清晨草叶上的露珠、冬季车窗结霜),理解“遇冷凝结”的核心条件。

3.科学观念:露是水蒸气→液体的凝结,霜是水蒸气→固体的凝华,温度是决定形态的关键。

(三)第15课《雨和雪》

1.核心内容:探究降水形态(雨/雪)的转化机制,解释温度对降水类型的影响。

2.关键活动:

(1)模拟降水实验:观察云层中小水滴合并下落的过程,对比冷热环境下落形态(液态雨/固态雪)。

(2)分析自然案例(如高山降雪、平原降雨),归纳“低温成雪、高温成雨”的规律。

3.科学观念:降水源于云中水滴或冰晶增大后下落,地表温度决定其以雨或雪的形式到达地面。

(四)第16课《水滴的“旅行”》

1.核心内容:整合水循环全过程,构建蒸发→凝结→降水→径流的动态系统模型。

2.关键活动:

(1)绘制水循环示意图,标注关键环节(蒸发、输送、降水、回流)。

(2)制作封闭水循环模型(如水箱+植物+冰块),观察水在“陆地-大气-海洋”间的循环路径。

3.科学观念:太阳能驱动水循环,水资源在自然界中不断再生与迁移,形成动态平衡。

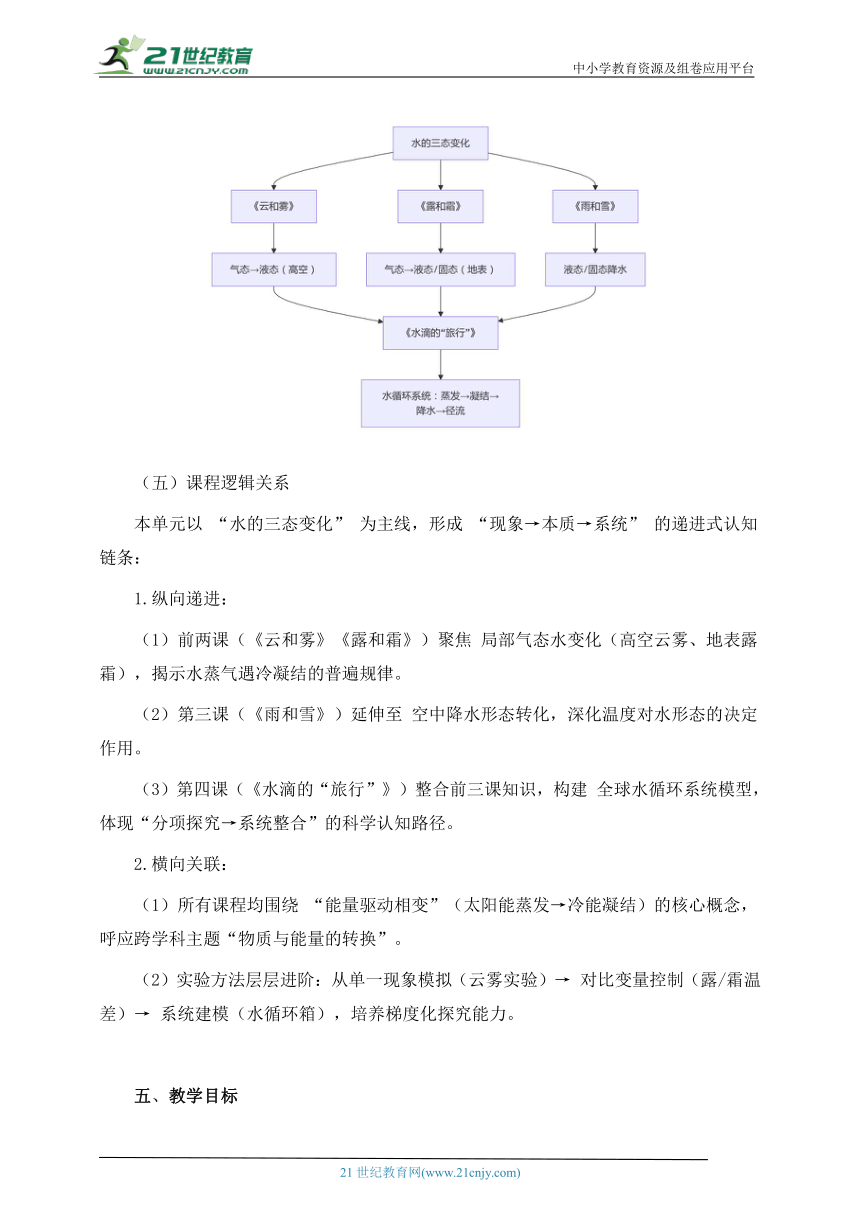

(五)课程逻辑关系

本单元以 “水的三态变化” 为主线,形成 “现象→本质→系统” 的递进式认知链条:

1.纵向递进:

(1)前两课(《云和雾》《露和霜》)聚焦 局部气态水变化(高空云雾、地表露霜),揭示水蒸气遇冷凝结的普遍规律。

(2)第三课(《雨和雪》)延伸至 空中降水形态转化,深化温度对水形态的决定作用。

(3)第四课(《水滴的“旅行”》)整合前三课知识,构建 全球水循环系统模型,体现“分项探究→系统整合”的科学认知路径。

2.横向关联:

(1)所有课程均围绕 “能量驱动相变”(太阳能蒸发→冷能凝结)的核心概念,呼应跨学科主题“物质与能量的转换”。

(2)实验方法层层进阶:从单一现象模拟(云雾实验)→ 对比变量控制(露/霜温差)→ 系统建模(水循环箱),培养梯度化探究能力。

五、教学目标

科学观念 描述水循环各环节特征; 解释温度对水形态的影响。

科学思维 通过对比实验归纳露/霜形成条件; 用流程图分析水循环路径。

探究实践 设计模拟云雾实验; 制作动态水循环模型并测试。

态度责任 通过黄河流域案例,树立节水与环保意识。

六、学情分析

1.年龄特点:五年级学生具象思维为主,对实验兴趣浓厚,但抽象概念(如“水循环系统”)需借助模型理解。

2.认知基础:已知水的三态变化,但对“蒸发-凝结-降水”的动态过程缺乏系统认知。

3.学习难点:理解能量驱动(太阳能)在水循环中的作用;控制变量设计对比实验。

七、活动设置

课时 活动主题 活动目标 达成方式(含跨学科融合)

《云和雾》 云雾制造计划 验证水蒸气遇冷凝结 烧杯+冰袋实验(科学);绘制云雾形成漫画(美术)。

《露和霜》 草叶上的珍珠 探究露/霜形成温差条件 金属罐降温实验(科学);记录温度数据并绘图(数学)。

《雨和雪》 降水形态实验室 验证温度对降水形态的影响 模拟降水实验(冰/热水环境);撰写实验报告(语文)。

《水滴的“旅行”》 水滴环球模型 构建水循环动态系统 制作封闭水循环箱(工程);设计节水海报(德育)。

八、教学方法

1.矛盾事件驱动:

展示“沙漠暴雨”视频,引发认知冲突:“干旱区为何突发洪水?”→引导探究水循环突发性。

2.工程迭代法:

学生设计初版水循环箱→测试漏洞(如无径流)→添加斜坡与集水槽→优化模型。

3.游戏化学习:

“水滴冒险棋”游戏:学生扮演水滴,掷骰子经历“蒸发→云中凝结→降水→回流海洋”路径。

九、学习方法

1.五感观察法:触摸冷凝水珠的冰凉感,嗅闻雨后空气的湿润气息。

2.变量控制实践:对比实验中明确“相同条件”(水量)和“不同条件”(温度/风速)。

3.迁移应用:将“凝结需遇冷”原理迁移至解释冰箱结霜、浴室镜起雾等现象。

十、评价策略

(一)单元总体评价策略

类型 内容(占比)

过程性评价(60%) 实验记录单(30%)、模型制作(20%)、科考笔记(10%)

终结性评价(40%) 《水循环科学报告》完整性与创新性

(二)分活动评价表

活动1:《云和雾》分活动评价表

实验操作 完成烧杯冰袋实验 规范操作并记录现象(如白雾出现时间) 创新设计变量(如对比不同水温的凝结速度)

现象解释 说出“云和雾是水蒸气变的” 解释“高空成云、地面成雾”的成因 用分子模型图解水汽凝结过程

跨学科应用 列举1种云雾现象(如山顶云海) 绘制“云雾形成”科学漫画 设计“人工造雾”环保装置草图

活动2:《露和霜》分活动评价表

实验操作 完成金属罐降温实验 记录露/霜形成温度差异 设计对比实验验证湿度影响

数据分析 描述现象(“罐外有水珠”) 记录温度数据并简单对比 绘制温度-凝结量折线图

结论提炼 说出“露是水变成的” 解释“低温成霜”的原理 提出“霜冻防护”创新方案

活动3:《雨和雪》分活动评价表

实验探究 模拟降水实验(基础操作) 对比雨/雪形成温度条件 探究冰晶生长规律(慢镜头分析)

科学推理 说出“雨是液态,雪是固态” 解释“0℃以下成雪”的原理 分析全球变暖对降雪量的影响

创新应用 列举1种人工降水技术 设计“模拟人工降雪”装置 提出“低碳造雪”冬奥方案

活动4:《水滴的“旅行”》分活动评价表

模型构建 组装基础水循环箱 标注蒸发/凝结/径流等环节 添加人类活动模块(如水库截流)

系统分析 描述水循环4大环节 用流程图解释“海洋→云→雨→河流”路径 分析城市硬化地表对水循环的破坏

环保创新 列举1种节水行为 设计“家庭灰水循环利用”装置 撰写《校园雨水收集可行性报告》

十一、作业设计

活动1:《云和雾》分层作业设计

基础作业 画一幅“云雾形成”流程图 ★:画出基本步骤

★★:标注关键条件(遇冷)

★★★:添加能量驱动标注(太阳能)

提升作业 设计“人工造雾”实验方案 ★:列出1种方法

★★:设计对比实验(冷/热环境)

★★★:预测不同湿度下的效果

拓展作业 调研黄山云海成因并制作PPT ★:收集3条信息

★★:分析地形与云雾关系

★★★:提出“仿生云雾种植”方案

活动2:《露和霜》分层作业设计

基础作业 填写露和霜对比表(状态/温度) ★:填对1项特征

★★:填全3项特征

★★★:补充生活案例(如车窗结霜)

提升作业 录制“露珠形成”延时摄影视频 ★:画面清晰

★★:标注温度变化数据

★★★:添加科学解说配音

拓展作业 撰写《霜冻对农业的影响及防护》报告 ★:列举1种影响

★★:分析2种防护措施

★★★:设计智能防霜系统草图

活动3:《雨和雪》分层作业设计

基础作业 制作降水类型卡片(雨/雪/冰雹) ★:2种类型+图片

★★:4种类型+形态图

★★★:6种类型+形成条件说明

提升作业 测量不同海拔地区水的沸点差异 ★:记录1组数据

★★:绘制沸点-海拔曲线图

★★★:用气压原理解释规律

拓展作业 设计“智能降水预报器”模型 ★:功能草图

★★:标注传感器类型(温度/湿度)

★★★:编写简易预警程序(Scratch)

活动4:《水滴的“旅行”》分层作业设计

基础作业 绘制水循环示意图(标注4环节) ★:标对2个环节

★★:标全4环节+箭头

★★★:添加人类活动影响(如农业灌溉)

提升作业 制作动态水循环模型(鱼缸+植物) ★:完成基础循环

★★:测量蒸发/冷凝量

★★★:添加径流系统(水泵模拟河流)

拓展作业 策划“校园雨水花园”项目方案 ★:选址建议

★★:计算集水面积与节水效益

★★★:附生态效益分析

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

基 本 信 息

学科 小学科学 版本 苏教版

年级 五年级上册

单元名称 第4单元《水在自然界的循环》

单元主题 水滴的奇幻旅程——探索水循环的奥秘

课时安排 4课时

一、单元主题

“水滴的奇幻旅程——探索水循环的奥秘”

围绕水的三态变化与循环系统,引导学生理解水在自然界中的动态平衡,培养节水意识与科学探究能力。

二、单元大情景

“全球水循环观测站”科考任务

学生化身“小小气象科学家”,完成四项任务:

1.任务一:云雾追踪组(《云和雾》)——模拟云雾形成,破解高空水汽之谜。

2.任务二:地表侦探队(《露和霜》)——探究露霜成因,分析温度与形态的关系。

3.任务三:降水实验室(《雨和雪》)——验证降水形态转化规律。

4.任务四:水滴环球旅(《水滴的“旅行”》)——构建水循环系统模型。

最终成果:制作《水循环科学报告》,举办“校园水科学博览会”。

三、课程标准分析

核心概念 9.宇宙中的地球(9.4地球系统)

学习内容 9.4.3 描述水在自然界的循环过程

学段目标 (5-6年级) ①通过模型解释水循环过程; ②设计实验验证蒸发、凝结等现象; ③树立节约水资源意识。

四、单元教材分析

本单元包括《云和雾》、《露和霜》、《雨和雪》和《水滴的“旅行”》这4课内容。

(一)第13课《云和雾》

1.核心内容:探究云和雾的形成原理,通过实验模拟水蒸气遇冷凝结成小水滴的过程。

2.关键活动:

(1)模拟实验(如烧杯加热产生水蒸气后遇冷冰袋形成“白雾”),观察并记录现象。

(2)对比高空(云)与近地面(雾)的凝结条件差异,理解温度与海拔对水汽状态的影响。

3.科学观念:云和雾的本质是水蒸气凝结形成的微小水滴或冰晶,区别在于分布高度。

(二)第14课《露和霜》

1.核心内容:分析露(液态)和霜(固态)的成因,聚焦地表物体表面的水汽相变现象。

2.关键活动:

(1)金属罐降温实验:观察罐外水珠(露)与冰晶(霜)的形成,对比不同温度条件(0℃以上/以下)。

(2)联系生活实例(如清晨草叶上的露珠、冬季车窗结霜),理解“遇冷凝结”的核心条件。

3.科学观念:露是水蒸气→液体的凝结,霜是水蒸气→固体的凝华,温度是决定形态的关键。

(三)第15课《雨和雪》

1.核心内容:探究降水形态(雨/雪)的转化机制,解释温度对降水类型的影响。

2.关键活动:

(1)模拟降水实验:观察云层中小水滴合并下落的过程,对比冷热环境下落形态(液态雨/固态雪)。

(2)分析自然案例(如高山降雪、平原降雨),归纳“低温成雪、高温成雨”的规律。

3.科学观念:降水源于云中水滴或冰晶增大后下落,地表温度决定其以雨或雪的形式到达地面。

(四)第16课《水滴的“旅行”》

1.核心内容:整合水循环全过程,构建蒸发→凝结→降水→径流的动态系统模型。

2.关键活动:

(1)绘制水循环示意图,标注关键环节(蒸发、输送、降水、回流)。

(2)制作封闭水循环模型(如水箱+植物+冰块),观察水在“陆地-大气-海洋”间的循环路径。

3.科学观念:太阳能驱动水循环,水资源在自然界中不断再生与迁移,形成动态平衡。

(五)课程逻辑关系

本单元以 “水的三态变化” 为主线,形成 “现象→本质→系统” 的递进式认知链条:

1.纵向递进:

(1)前两课(《云和雾》《露和霜》)聚焦 局部气态水变化(高空云雾、地表露霜),揭示水蒸气遇冷凝结的普遍规律。

(2)第三课(《雨和雪》)延伸至 空中降水形态转化,深化温度对水形态的决定作用。

(3)第四课(《水滴的“旅行”》)整合前三课知识,构建 全球水循环系统模型,体现“分项探究→系统整合”的科学认知路径。

2.横向关联:

(1)所有课程均围绕 “能量驱动相变”(太阳能蒸发→冷能凝结)的核心概念,呼应跨学科主题“物质与能量的转换”。

(2)实验方法层层进阶:从单一现象模拟(云雾实验)→ 对比变量控制(露/霜温差)→ 系统建模(水循环箱),培养梯度化探究能力。

五、教学目标

科学观念 描述水循环各环节特征; 解释温度对水形态的影响。

科学思维 通过对比实验归纳露/霜形成条件; 用流程图分析水循环路径。

探究实践 设计模拟云雾实验; 制作动态水循环模型并测试。

态度责任 通过黄河流域案例,树立节水与环保意识。

六、学情分析

1.年龄特点:五年级学生具象思维为主,对实验兴趣浓厚,但抽象概念(如“水循环系统”)需借助模型理解。

2.认知基础:已知水的三态变化,但对“蒸发-凝结-降水”的动态过程缺乏系统认知。

3.学习难点:理解能量驱动(太阳能)在水循环中的作用;控制变量设计对比实验。

七、活动设置

课时 活动主题 活动目标 达成方式(含跨学科融合)

《云和雾》 云雾制造计划 验证水蒸气遇冷凝结 烧杯+冰袋实验(科学);绘制云雾形成漫画(美术)。

《露和霜》 草叶上的珍珠 探究露/霜形成温差条件 金属罐降温实验(科学);记录温度数据并绘图(数学)。

《雨和雪》 降水形态实验室 验证温度对降水形态的影响 模拟降水实验(冰/热水环境);撰写实验报告(语文)。

《水滴的“旅行”》 水滴环球模型 构建水循环动态系统 制作封闭水循环箱(工程);设计节水海报(德育)。

八、教学方法

1.矛盾事件驱动:

展示“沙漠暴雨”视频,引发认知冲突:“干旱区为何突发洪水?”→引导探究水循环突发性。

2.工程迭代法:

学生设计初版水循环箱→测试漏洞(如无径流)→添加斜坡与集水槽→优化模型。

3.游戏化学习:

“水滴冒险棋”游戏:学生扮演水滴,掷骰子经历“蒸发→云中凝结→降水→回流海洋”路径。

九、学习方法

1.五感观察法:触摸冷凝水珠的冰凉感,嗅闻雨后空气的湿润气息。

2.变量控制实践:对比实验中明确“相同条件”(水量)和“不同条件”(温度/风速)。

3.迁移应用:将“凝结需遇冷”原理迁移至解释冰箱结霜、浴室镜起雾等现象。

十、评价策略

(一)单元总体评价策略

类型 内容(占比)

过程性评价(60%) 实验记录单(30%)、模型制作(20%)、科考笔记(10%)

终结性评价(40%) 《水循环科学报告》完整性与创新性

(二)分活动评价表

活动1:《云和雾》分活动评价表

实验操作 完成烧杯冰袋实验 规范操作并记录现象(如白雾出现时间) 创新设计变量(如对比不同水温的凝结速度)

现象解释 说出“云和雾是水蒸气变的” 解释“高空成云、地面成雾”的成因 用分子模型图解水汽凝结过程

跨学科应用 列举1种云雾现象(如山顶云海) 绘制“云雾形成”科学漫画 设计“人工造雾”环保装置草图

活动2:《露和霜》分活动评价表

实验操作 完成金属罐降温实验 记录露/霜形成温度差异 设计对比实验验证湿度影响

数据分析 描述现象(“罐外有水珠”) 记录温度数据并简单对比 绘制温度-凝结量折线图

结论提炼 说出“露是水变成的” 解释“低温成霜”的原理 提出“霜冻防护”创新方案

活动3:《雨和雪》分活动评价表

实验探究 模拟降水实验(基础操作) 对比雨/雪形成温度条件 探究冰晶生长规律(慢镜头分析)

科学推理 说出“雨是液态,雪是固态” 解释“0℃以下成雪”的原理 分析全球变暖对降雪量的影响

创新应用 列举1种人工降水技术 设计“模拟人工降雪”装置 提出“低碳造雪”冬奥方案

活动4:《水滴的“旅行”》分活动评价表

模型构建 组装基础水循环箱 标注蒸发/凝结/径流等环节 添加人类活动模块(如水库截流)

系统分析 描述水循环4大环节 用流程图解释“海洋→云→雨→河流”路径 分析城市硬化地表对水循环的破坏

环保创新 列举1种节水行为 设计“家庭灰水循环利用”装置 撰写《校园雨水收集可行性报告》

十一、作业设计

活动1:《云和雾》分层作业设计

基础作业 画一幅“云雾形成”流程图 ★:画出基本步骤

★★:标注关键条件(遇冷)

★★★:添加能量驱动标注(太阳能)

提升作业 设计“人工造雾”实验方案 ★:列出1种方法

★★:设计对比实验(冷/热环境)

★★★:预测不同湿度下的效果

拓展作业 调研黄山云海成因并制作PPT ★:收集3条信息

★★:分析地形与云雾关系

★★★:提出“仿生云雾种植”方案

活动2:《露和霜》分层作业设计

基础作业 填写露和霜对比表(状态/温度) ★:填对1项特征

★★:填全3项特征

★★★:补充生活案例(如车窗结霜)

提升作业 录制“露珠形成”延时摄影视频 ★:画面清晰

★★:标注温度变化数据

★★★:添加科学解说配音

拓展作业 撰写《霜冻对农业的影响及防护》报告 ★:列举1种影响

★★:分析2种防护措施

★★★:设计智能防霜系统草图

活动3:《雨和雪》分层作业设计

基础作业 制作降水类型卡片(雨/雪/冰雹) ★:2种类型+图片

★★:4种类型+形态图

★★★:6种类型+形成条件说明

提升作业 测量不同海拔地区水的沸点差异 ★:记录1组数据

★★:绘制沸点-海拔曲线图

★★★:用气压原理解释规律

拓展作业 设计“智能降水预报器”模型 ★:功能草图

★★:标注传感器类型(温度/湿度)

★★★:编写简易预警程序(Scratch)

活动4:《水滴的“旅行”》分层作业设计

基础作业 绘制水循环示意图(标注4环节) ★:标对2个环节

★★:标全4环节+箭头

★★★:添加人类活动影响(如农业灌溉)

提升作业 制作动态水循环模型(鱼缸+植物) ★:完成基础循环

★★:测量蒸发/冷凝量

★★★:添加径流系统(水泵模拟河流)

拓展作业 策划“校园雨水花园”项目方案 ★:选址建议

★★:计算集水面积与节水效益

★★★:附生态效益分析

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录