第二十二单元 文化交流与传播(一)(含解析)-《巅峰突破》2026版历史高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 第二十二单元 文化交流与传播(一)(含解析)-《巅峰突破》2026版历史高三一轮复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 284.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-05 15:08:19 | ||

图片预览

文档简介

(

姓名班级考号

密○封○装○订○线密○封○装○订○线

密封线内不要答题

)

第二十二单元 文化交流与传播(一)

满分39分,限时25分钟

考点1 源远流长的中华文化 考点2 丰富多样的世界文化 考点3 人口迁徙、文化交融与认同

一、选择题(本题共9小题,每小题3分,共27分。每小题只有一个选项符合题意。)

1.春秋时期晋国大夫史墨在筮占实践中推究人事变化规律,提出“火胜金”“水胜火”之论;战国时期的邹衍以五德(金、木、水、火、土)相胜之说解释王朝更替;战国时期儒家思孟学派将“五行”赋予了伦理道德的内容。这些思想( )

A.反映了思想分化的社会现实

B.传承了“敬德保民”的为政理念

C.适应了统治阶级的政治需要

D.彰显了对自然和人文关系的探索

2.印度原始佛教追求涅槃,主张修行实践,不拜偶像。魏晋至隋唐期间,佛教杂糅了宗法观念和儒家思想的轮回学说变成了天理轮回、报应不爽的理论。对涅槃超脱的追求变成了对来世幸福的追求,修行实践变成了布施求福。这种变化说明( )

A.封建礼教观念受到冲击 B.隋唐统治者重视佛教

C.佛教呈现出本土化趋势 D.佛教遭受毁灭性打击

3.有学者指出,如果说,无视欧洲人创造古希腊—罗马—拜占庭文化的作用和在近代欧洲文化启蒙、文艺复兴与工业革命时期对全人类文化所作出的伟大贡献是何等荒谬;那么,无视东方各民族人民——中国人……以及阿拉伯人对古代和中世纪文化所作出的伟大贡献,也同样是荒谬的。该学者的主张( )

A.折射出世界各民族开放的对外政策

B.旨在以国际的视野来看待人类文明

C.印证了古代亚欧统治疆域不断扩大

D.肯定人类文明在发展中的推动作用

4.古罗马的新柏拉图主义鼻祖普罗提诺认为,艺术不单单是模仿所见之物……艺术品之所以美,是因为艺术家赋予它理念;古希腊的菲洛斯特拉托斯则认为,所谓“模仿”的形式,并不仅仅是面对面的“复制”,还可以是人脑的“想象”,“想象”可以创作出未曾见闻过的事物。材料表明,当时( )

A.“模仿”对古典艺术发展影响大

B.人文主义的影响扩展到艺术领域

C.艺术发展的主观色彩日益浓厚

D.古希腊罗马的艺术理念日益趋同

5.从12世纪中叶起,欧洲开始出现一些用通俗语言写的韵文故事。在这些故事中,作者常常对沉稳守旧的商人、愚蠢的宫廷大臣、狡猾奸诈的骑士等进行讽刺和揶揄。这一现象反映出欧洲 ( )

A.拥有丰厚的古典文化积淀

B.市民文化冲击传统思想

C.存在理性思考的社会风气

D.人文主义思想广泛传播

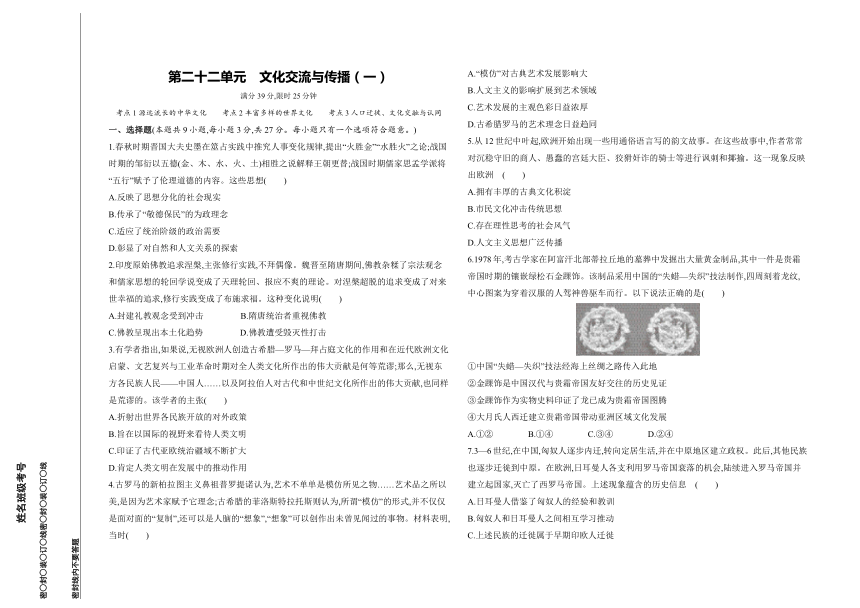

6.1978年,考古学家在阿富汗北部蒂拉丘地的墓葬中发掘出大量黄金制品,其中一件是贵霜帝国时期的镶嵌绿松石金踝饰。该制品采用中国的“失蜡—失织”技法制作,四周刻着龙纹,中心图案为穿着汉服的人驾神兽驱车而行。以下说法正确的是( )

①中国“失蜡—失织”技法经海上丝绸之路传入此地

②金踝饰是中国汉代与贵霜帝国友好交往的历史见证

③金踝饰作为实物史料印证了龙已成为贵霜帝国图腾

④大月氏人西迁建立贵霜帝国带动亚洲区域文化发展

A.①② B.①④ C.③④ D.②④

7.3—6世纪,在中国,匈奴人逐步内迁,转向定居生活,并在中原地区建立政权。此后,其他民族也逐步迁徙到中原。在欧洲,日耳曼人各支利用罗马帝国衰落的机会,陆续进入罗马帝国并建立起国家,灭亡了西罗马帝国。上述现象蕴含的历史信息 ( )

A.日耳曼人借鉴了匈奴人的经验和教训

B.匈奴人和日耳曼人之间相互学习推动

C.上述民族的迁徙属于早期印欧人迁徙

D.亚欧民族大迁徙促进本民族文化发展

8.从16世纪开始,欧洲殖民者将北美原住民划分为“高贵的野蛮人”和“邪恶的野蛮人”,20世纪以来,伴随着对多元文化与环境保护的重视,印第安人形象又变身为与自然和谐相处的“生态印第安人”。这种现象( )

A.反映文化的剧烈冲突

B.充斥着对印第安人的歧视与污蔑

C.基于长期的文化偏见

D.说明对印第安人的认识逐渐客观

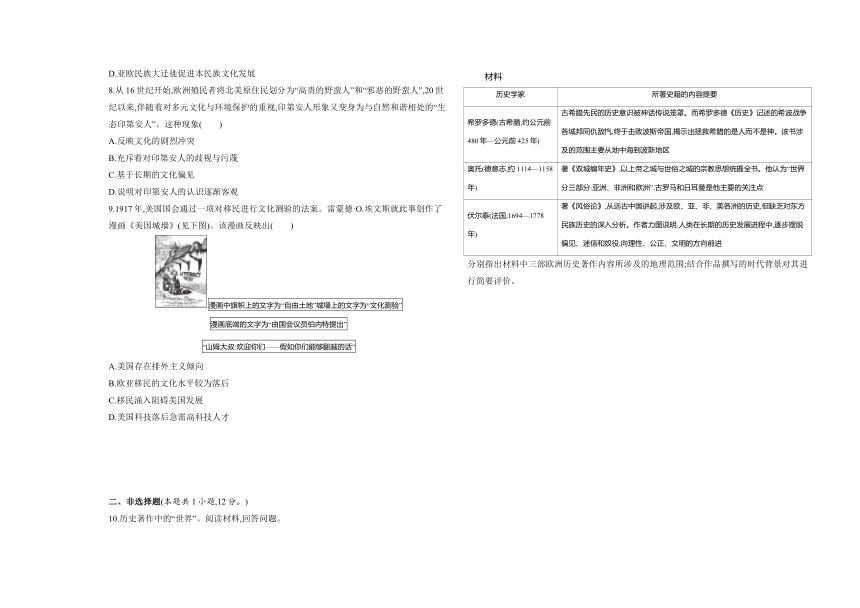

9.1917年,美国国会通过一项对移民进行文化测验的法案。雷蒙德·O.埃文斯就此事创作了漫画《美国城墙》(见下图)。该漫画反映出( )

漫画中旗帜上的文字为“自由土地”城墙上的文字为“文化测验”

漫画底端的文字为“由国会议员伯内特提出”

“山姆大叔:欢迎你们——假如你们能够翻越的话”

A.美国存在排外主义倾向

B.欧亚移民的文化水平较为落后

C.移民涌入阻碍美国发展

D.美国科技落后急需高科技人才

二、非选择题(本题共1小题,12分。)

10.历史著作中的“世界”。阅读材料,回答问题。

材料

历史学家 所著史籍的内容提要

希罗多德(古希腊,约公元前480年—公元前425年) 古希腊先民的历史意识被神话传说笼罩。而希罗多德《历史》记述的希波战争各城邦同仇敌忾,终于击败波斯帝国,揭示出拯救希腊的是人而不是神。该书涉及的范围主要从地中海到波斯地区

奥托(德意志,约1114—1158年) 著《双城编年史》,以上帝之城与世俗之城的宗教思想统摄全书。他认为“世界分三部分:亚洲、非洲和欧洲”,古罗马和日耳曼是他主要的关注点

伏尔泰(法国,1694—1778年) 著《风俗论》,从远古中国讲起,涉及欧、亚、非、美各洲的历史,但缺乏对东方民族历史的深入分析。作者力图说明,人类在长期的历史发展进程中,逐步摆脱偏见、迷信和奴役,向理性、公正、文明的方向前进

分别指出材料中三部欧洲历史著作内容所涉及的地理范围;结合作品撰写的时代背景对其进行简要评价。

答案全解全析

1.D 正确项分析:

错误项分析:“思想分化”侧重争鸣、差异,与材料主旨不符,排除A项;“保民”侧重统治者应关爱百姓,与材料中思想家探索自然与人类关系不符,排除B项;“适应了统治阶级的政治需要”的是法家思想,而儒家思想在春秋战国时期没有得到统治阶级的重用,排除C项。

2.C 根据材料可知,佛教传入中国后,加入了一些中国传统宗法观念和儒家思想,追求来世幸福,主张布施求福,佛教与中国传统思想融合,呈现出本土化趋势,C项正确;材料信息没有涉及礼教观念,排除A项;隋唐统治者对佛教的重视无法影响魏晋时期佛教对儒家思想的吸收,排除B项;材料中的变化无法说明佛教遭受毁灭性打击,排除D项。

知识链接

儒学、佛教和道教在中国的发展

时期 儒学 道教 佛教

汉朝 汉武帝时确立正统地位 东汉末年兴起 两汉之际传入中国

魏晋 南北朝 吸收佛、道精神,有新发展 在民间广为传播,主张“贵儒”和“尊道” 吸收儒、道思想,渐趋本土化

隋朝 儒学家提出儒、佛、道“三教合归儒”,以儒学为主

唐朝 “三教并行”,韩愈提出复兴儒学 道教最受尊崇 武则天时有很大发展,禅宗影响最大

3.D 材料中的学者认为无视西方各民族对人类文明发展作出的贡献是荒谬的,同样,认为无视东方各民族对人类文明发展作出的贡献也是荒谬的,即该学者实事求是地看到东西方民族对人类文明发展都作出了伟大贡献,D项正确;材料涉及的是东西方民族对人类文明发展的贡献,并未涉及“世界各民族开放的对外政策”,排除A项;材料中的学者没有从全球化、全人类的角度来审视这些贡献,而是注重各个民族的贡献,排除B项;材料并未涉及“古代亚欧统治疆域不断扩大”,排除C项。

4.B

据材料“艺术不单单是模仿”“‘模仿’的形式,并不仅仅是面对面的‘复制’”等可知,材料并不是强调模仿的影响,排除A项;材料中两人的观点不能代表整个古希腊和古罗马,排除D项。

5.B 由材料可知,12世纪以后的欧洲出现了一些用通俗语言写的韵文故事,对沉稳守旧的商人、愚蠢的宫廷大臣、狡猾奸诈的骑士等进行讽刺和揶揄,这反映了对中古时期欧洲传统格局的不满,这种不满主要来自封建制度对商品经济的束缚,反映出商品经济发展推动了市民文化的发展,进而冲击了传统思想,B项正确;12世纪中叶出现的韵文故事是新兴的市民文学,没有体现其具有丰厚的古典文化积淀,排除A项;理性思考无法体现,排除C项;人文主义思想广泛传播是在文艺复兴时期,发生在14世纪以后,排除D项。

6.D 汉朝时期中国与西亚的交流主要是通过陆上丝绸之路,①错误;据材料“该制品采用中国的‘失蜡—失织’技法制作,四周刻着龙纹,中心图案为穿着汉服的人驾神兽驱车而行”及所学知识可知,汉朝与贵霜帝国之间存在着友好交往和交流,②正确;考古发现贵霜帝国时期一件镶嵌绿松石金踝饰有雕刻龙纹,但并不能说明龙成为贵霜帝国的图腾,③错误;汉朝时期,北方匈奴势力强大,不断扩张,大月氏人西迁,建立贵霜帝国,势力一度达到印度北部,其与汉朝之间的交往、交流推动了亚洲区域文化发展,④正确。故选D项。

7.D 根据材料“在中国,匈奴人逐步内迁,转向定居生活,并在中原地区建立政权”“在欧洲,日耳曼人各支利用罗马帝国衰落的机会,陆续进入罗马帝国并建立起国家,灭亡了西罗马帝国”,可归纳为匈奴人和日耳曼人通过迁徙建立了新的政权,进而促进本民族文化的发展,D项正确;材料中未说明匈奴人和日耳曼人之间发生任何联系,排除A、B两项;早期印欧人迁徙,是指从公元前2千纪初起,以印欧人为主体的游牧部落陆续进入西起欧洲、东到印度的广大地区,与题干的民族迁徙无关,排除C项。

8.C 材料“高贵的野蛮人”“邪恶的野蛮人”和“生态印第安人”反映了欧洲殖民者认为印第安人尚未进入文明状态,在他们的印象里印第安人一直是停留在原始的生活状态中,深刻反映了其对印第安人的偏见,C项正确;材料只反映了欧洲殖民者对印第安人的印象,并未涉及印第安人对欧洲殖民者的态度,无法体现“冲突”,排除A项;材料反映了欧洲殖民者对印第安人的文化偏见,不涉及污蔑,排除B项;“生态印第安人”反映了欧洲殖民者认为印第安人依然未进入现代文明,这一认识并不客观,排除D项。

9.A 据漫画信息可知,美国虽然宣称其为自由土地,但1917年美国国会通过了对移民进行文化测验的法案,文化测试像城墙一样阻挡了大量移民进入美国,体现了美国存在排外主义倾向,A项正确;B项由材料信息无法得出,排除;美国是一个典型的移民国家,不同的历史阶段,世界各地的移民不断来到北美,共同建设美国,推动了美国的发展,排除C项;20世纪初,美国的科技水平并不落后,排除D项。

10.范围:希罗多德的《历史》记述了地中海到波斯地区的历史。(1分)

评价:希波战争以古希腊的胜利告终,战争带给人民灾难,但客观上利于东西方文明的交汇,古希腊文明得以扩展;古希腊雅典实行奴隶制民主政治,促进古希腊哲学与史学用理性的思维方式认识和解释世界。(2分)

范围:奥托的《双城编年史》涉及欧、亚、非各洲。(1分)

评价:西罗马帝国的灭亡,中断了西方古典史学的传统;中世纪欧洲形成了教权和王权并立的二元政治格局;基督教会控制了西欧社会的精神生活,史学沦为神学的附庸。(2分)

范围:伏尔泰的《风俗论》涉及欧、亚、非、美各洲。(1分)

评价:西欧出现资本主义萌芽,新航路开辟,人们对世界的认知更加深入;欧洲先后经历文艺复兴、启蒙运动,人文主义和理性主义的发展推动了思想解放和社会进步,近代史学得以发展。(2分)

综上,欧洲历史著作中地理范围从局部逐渐扩展到整个世界,从神的历史走向了人的历史,反映了世界联系日益紧密以及理性主义的发展。(3分)

解析 第一小问地理范围,据材料分析即可。

材料 地理范围

希罗多德《历史》……该书涉及的范围主要从地中海到波斯地区 从地中海到波斯地区

《双城编年史》……他认为“世界分三部分:亚洲、非洲和欧洲” 记述了欧、亚、非各洲的历史

《风俗论》,从远古中国讲起,涉及欧、亚、非、美各洲的历史 涉及欧、亚、非、美各洲的历史

第二小问评价,据材料和所学知识分析即可。

材料 评价

古希腊先民的历史意识被神话传说笼罩。而希罗多德《历史》记述的希波战争各城邦同仇敌忾,终于击败波斯帝国,揭示出拯救希腊的是人而不是神 结合古希腊民主制、欧洲文化的形成等知识可以分析出希波战争以古希腊的胜利告终,战争带给人民灾难,但客观上利于东西方文明的交汇,古希腊文明得以扩展;古希腊雅典实行奴隶制民主政治,促进古希腊哲学与史学用理性的思维方式认识和解释世界

以上帝之城与世俗之城的宗教思想统摄全书。……古罗马和日耳曼是他主要的关注点 结合中古时期的欧洲等内容可分析出西罗马帝国的灭亡,中断了西方古典史学的传统;中世纪欧洲形成了教权和王权并立的二元政治格局;基督教会控制了西欧社会的精神生活,史学沦为神学的附庸

从远古中国讲起,涉及欧、亚、非、美各洲的历史,但缺乏对东方民族历史的深入分析。作者力图说明,人类在长期的历史发展进程中,逐步摆脱偏见、迷信和奴役,向理性、公正、文明的方向前进 结合西欧资本主义萌芽、欧洲思想解放运动和新航路开辟等知识可分析出西欧出现资本主义萌芽,新航路开辟,人们对世界的认识更加深入;欧洲先后经历文艺复兴、启蒙运动,人文主义和理性主义的发展推动了思想解放和社会进步,近代史学得以发展

最后,加以总体评价。

姓名班级考号

密○封○装○订○线密○封○装○订○线

密封线内不要答题

)

第二十二单元 文化交流与传播(一)

满分39分,限时25分钟

考点1 源远流长的中华文化 考点2 丰富多样的世界文化 考点3 人口迁徙、文化交融与认同

一、选择题(本题共9小题,每小题3分,共27分。每小题只有一个选项符合题意。)

1.春秋时期晋国大夫史墨在筮占实践中推究人事变化规律,提出“火胜金”“水胜火”之论;战国时期的邹衍以五德(金、木、水、火、土)相胜之说解释王朝更替;战国时期儒家思孟学派将“五行”赋予了伦理道德的内容。这些思想( )

A.反映了思想分化的社会现实

B.传承了“敬德保民”的为政理念

C.适应了统治阶级的政治需要

D.彰显了对自然和人文关系的探索

2.印度原始佛教追求涅槃,主张修行实践,不拜偶像。魏晋至隋唐期间,佛教杂糅了宗法观念和儒家思想的轮回学说变成了天理轮回、报应不爽的理论。对涅槃超脱的追求变成了对来世幸福的追求,修行实践变成了布施求福。这种变化说明( )

A.封建礼教观念受到冲击 B.隋唐统治者重视佛教

C.佛教呈现出本土化趋势 D.佛教遭受毁灭性打击

3.有学者指出,如果说,无视欧洲人创造古希腊—罗马—拜占庭文化的作用和在近代欧洲文化启蒙、文艺复兴与工业革命时期对全人类文化所作出的伟大贡献是何等荒谬;那么,无视东方各民族人民——中国人……以及阿拉伯人对古代和中世纪文化所作出的伟大贡献,也同样是荒谬的。该学者的主张( )

A.折射出世界各民族开放的对外政策

B.旨在以国际的视野来看待人类文明

C.印证了古代亚欧统治疆域不断扩大

D.肯定人类文明在发展中的推动作用

4.古罗马的新柏拉图主义鼻祖普罗提诺认为,艺术不单单是模仿所见之物……艺术品之所以美,是因为艺术家赋予它理念;古希腊的菲洛斯特拉托斯则认为,所谓“模仿”的形式,并不仅仅是面对面的“复制”,还可以是人脑的“想象”,“想象”可以创作出未曾见闻过的事物。材料表明,当时( )

A.“模仿”对古典艺术发展影响大

B.人文主义的影响扩展到艺术领域

C.艺术发展的主观色彩日益浓厚

D.古希腊罗马的艺术理念日益趋同

5.从12世纪中叶起,欧洲开始出现一些用通俗语言写的韵文故事。在这些故事中,作者常常对沉稳守旧的商人、愚蠢的宫廷大臣、狡猾奸诈的骑士等进行讽刺和揶揄。这一现象反映出欧洲 ( )

A.拥有丰厚的古典文化积淀

B.市民文化冲击传统思想

C.存在理性思考的社会风气

D.人文主义思想广泛传播

6.1978年,考古学家在阿富汗北部蒂拉丘地的墓葬中发掘出大量黄金制品,其中一件是贵霜帝国时期的镶嵌绿松石金踝饰。该制品采用中国的“失蜡—失织”技法制作,四周刻着龙纹,中心图案为穿着汉服的人驾神兽驱车而行。以下说法正确的是( )

①中国“失蜡—失织”技法经海上丝绸之路传入此地

②金踝饰是中国汉代与贵霜帝国友好交往的历史见证

③金踝饰作为实物史料印证了龙已成为贵霜帝国图腾

④大月氏人西迁建立贵霜帝国带动亚洲区域文化发展

A.①② B.①④ C.③④ D.②④

7.3—6世纪,在中国,匈奴人逐步内迁,转向定居生活,并在中原地区建立政权。此后,其他民族也逐步迁徙到中原。在欧洲,日耳曼人各支利用罗马帝国衰落的机会,陆续进入罗马帝国并建立起国家,灭亡了西罗马帝国。上述现象蕴含的历史信息 ( )

A.日耳曼人借鉴了匈奴人的经验和教训

B.匈奴人和日耳曼人之间相互学习推动

C.上述民族的迁徙属于早期印欧人迁徙

D.亚欧民族大迁徙促进本民族文化发展

8.从16世纪开始,欧洲殖民者将北美原住民划分为“高贵的野蛮人”和“邪恶的野蛮人”,20世纪以来,伴随着对多元文化与环境保护的重视,印第安人形象又变身为与自然和谐相处的“生态印第安人”。这种现象( )

A.反映文化的剧烈冲突

B.充斥着对印第安人的歧视与污蔑

C.基于长期的文化偏见

D.说明对印第安人的认识逐渐客观

9.1917年,美国国会通过一项对移民进行文化测验的法案。雷蒙德·O.埃文斯就此事创作了漫画《美国城墙》(见下图)。该漫画反映出( )

漫画中旗帜上的文字为“自由土地”城墙上的文字为“文化测验”

漫画底端的文字为“由国会议员伯内特提出”

“山姆大叔:欢迎你们——假如你们能够翻越的话”

A.美国存在排外主义倾向

B.欧亚移民的文化水平较为落后

C.移民涌入阻碍美国发展

D.美国科技落后急需高科技人才

二、非选择题(本题共1小题,12分。)

10.历史著作中的“世界”。阅读材料,回答问题。

材料

历史学家 所著史籍的内容提要

希罗多德(古希腊,约公元前480年—公元前425年) 古希腊先民的历史意识被神话传说笼罩。而希罗多德《历史》记述的希波战争各城邦同仇敌忾,终于击败波斯帝国,揭示出拯救希腊的是人而不是神。该书涉及的范围主要从地中海到波斯地区

奥托(德意志,约1114—1158年) 著《双城编年史》,以上帝之城与世俗之城的宗教思想统摄全书。他认为“世界分三部分:亚洲、非洲和欧洲”,古罗马和日耳曼是他主要的关注点

伏尔泰(法国,1694—1778年) 著《风俗论》,从远古中国讲起,涉及欧、亚、非、美各洲的历史,但缺乏对东方民族历史的深入分析。作者力图说明,人类在长期的历史发展进程中,逐步摆脱偏见、迷信和奴役,向理性、公正、文明的方向前进

分别指出材料中三部欧洲历史著作内容所涉及的地理范围;结合作品撰写的时代背景对其进行简要评价。

答案全解全析

1.D 正确项分析:

错误项分析:“思想分化”侧重争鸣、差异,与材料主旨不符,排除A项;“保民”侧重统治者应关爱百姓,与材料中思想家探索自然与人类关系不符,排除B项;“适应了统治阶级的政治需要”的是法家思想,而儒家思想在春秋战国时期没有得到统治阶级的重用,排除C项。

2.C 根据材料可知,佛教传入中国后,加入了一些中国传统宗法观念和儒家思想,追求来世幸福,主张布施求福,佛教与中国传统思想融合,呈现出本土化趋势,C项正确;材料信息没有涉及礼教观念,排除A项;隋唐统治者对佛教的重视无法影响魏晋时期佛教对儒家思想的吸收,排除B项;材料中的变化无法说明佛教遭受毁灭性打击,排除D项。

知识链接

儒学、佛教和道教在中国的发展

时期 儒学 道教 佛教

汉朝 汉武帝时确立正统地位 东汉末年兴起 两汉之际传入中国

魏晋 南北朝 吸收佛、道精神,有新发展 在民间广为传播,主张“贵儒”和“尊道” 吸收儒、道思想,渐趋本土化

隋朝 儒学家提出儒、佛、道“三教合归儒”,以儒学为主

唐朝 “三教并行”,韩愈提出复兴儒学 道教最受尊崇 武则天时有很大发展,禅宗影响最大

3.D 材料中的学者认为无视西方各民族对人类文明发展作出的贡献是荒谬的,同样,认为无视东方各民族对人类文明发展作出的贡献也是荒谬的,即该学者实事求是地看到东西方民族对人类文明发展都作出了伟大贡献,D项正确;材料涉及的是东西方民族对人类文明发展的贡献,并未涉及“世界各民族开放的对外政策”,排除A项;材料中的学者没有从全球化、全人类的角度来审视这些贡献,而是注重各个民族的贡献,排除B项;材料并未涉及“古代亚欧统治疆域不断扩大”,排除C项。

4.B

据材料“艺术不单单是模仿”“‘模仿’的形式,并不仅仅是面对面的‘复制’”等可知,材料并不是强调模仿的影响,排除A项;材料中两人的观点不能代表整个古希腊和古罗马,排除D项。

5.B 由材料可知,12世纪以后的欧洲出现了一些用通俗语言写的韵文故事,对沉稳守旧的商人、愚蠢的宫廷大臣、狡猾奸诈的骑士等进行讽刺和揶揄,这反映了对中古时期欧洲传统格局的不满,这种不满主要来自封建制度对商品经济的束缚,反映出商品经济发展推动了市民文化的发展,进而冲击了传统思想,B项正确;12世纪中叶出现的韵文故事是新兴的市民文学,没有体现其具有丰厚的古典文化积淀,排除A项;理性思考无法体现,排除C项;人文主义思想广泛传播是在文艺复兴时期,发生在14世纪以后,排除D项。

6.D 汉朝时期中国与西亚的交流主要是通过陆上丝绸之路,①错误;据材料“该制品采用中国的‘失蜡—失织’技法制作,四周刻着龙纹,中心图案为穿着汉服的人驾神兽驱车而行”及所学知识可知,汉朝与贵霜帝国之间存在着友好交往和交流,②正确;考古发现贵霜帝国时期一件镶嵌绿松石金踝饰有雕刻龙纹,但并不能说明龙成为贵霜帝国的图腾,③错误;汉朝时期,北方匈奴势力强大,不断扩张,大月氏人西迁,建立贵霜帝国,势力一度达到印度北部,其与汉朝之间的交往、交流推动了亚洲区域文化发展,④正确。故选D项。

7.D 根据材料“在中国,匈奴人逐步内迁,转向定居生活,并在中原地区建立政权”“在欧洲,日耳曼人各支利用罗马帝国衰落的机会,陆续进入罗马帝国并建立起国家,灭亡了西罗马帝国”,可归纳为匈奴人和日耳曼人通过迁徙建立了新的政权,进而促进本民族文化的发展,D项正确;材料中未说明匈奴人和日耳曼人之间发生任何联系,排除A、B两项;早期印欧人迁徙,是指从公元前2千纪初起,以印欧人为主体的游牧部落陆续进入西起欧洲、东到印度的广大地区,与题干的民族迁徙无关,排除C项。

8.C 材料“高贵的野蛮人”“邪恶的野蛮人”和“生态印第安人”反映了欧洲殖民者认为印第安人尚未进入文明状态,在他们的印象里印第安人一直是停留在原始的生活状态中,深刻反映了其对印第安人的偏见,C项正确;材料只反映了欧洲殖民者对印第安人的印象,并未涉及印第安人对欧洲殖民者的态度,无法体现“冲突”,排除A项;材料反映了欧洲殖民者对印第安人的文化偏见,不涉及污蔑,排除B项;“生态印第安人”反映了欧洲殖民者认为印第安人依然未进入现代文明,这一认识并不客观,排除D项。

9.A 据漫画信息可知,美国虽然宣称其为自由土地,但1917年美国国会通过了对移民进行文化测验的法案,文化测试像城墙一样阻挡了大量移民进入美国,体现了美国存在排外主义倾向,A项正确;B项由材料信息无法得出,排除;美国是一个典型的移民国家,不同的历史阶段,世界各地的移民不断来到北美,共同建设美国,推动了美国的发展,排除C项;20世纪初,美国的科技水平并不落后,排除D项。

10.范围:希罗多德的《历史》记述了地中海到波斯地区的历史。(1分)

评价:希波战争以古希腊的胜利告终,战争带给人民灾难,但客观上利于东西方文明的交汇,古希腊文明得以扩展;古希腊雅典实行奴隶制民主政治,促进古希腊哲学与史学用理性的思维方式认识和解释世界。(2分)

范围:奥托的《双城编年史》涉及欧、亚、非各洲。(1分)

评价:西罗马帝国的灭亡,中断了西方古典史学的传统;中世纪欧洲形成了教权和王权并立的二元政治格局;基督教会控制了西欧社会的精神生活,史学沦为神学的附庸。(2分)

范围:伏尔泰的《风俗论》涉及欧、亚、非、美各洲。(1分)

评价:西欧出现资本主义萌芽,新航路开辟,人们对世界的认知更加深入;欧洲先后经历文艺复兴、启蒙运动,人文主义和理性主义的发展推动了思想解放和社会进步,近代史学得以发展。(2分)

综上,欧洲历史著作中地理范围从局部逐渐扩展到整个世界,从神的历史走向了人的历史,反映了世界联系日益紧密以及理性主义的发展。(3分)

解析 第一小问地理范围,据材料分析即可。

材料 地理范围

希罗多德《历史》……该书涉及的范围主要从地中海到波斯地区 从地中海到波斯地区

《双城编年史》……他认为“世界分三部分:亚洲、非洲和欧洲” 记述了欧、亚、非各洲的历史

《风俗论》,从远古中国讲起,涉及欧、亚、非、美各洲的历史 涉及欧、亚、非、美各洲的历史

第二小问评价,据材料和所学知识分析即可。

材料 评价

古希腊先民的历史意识被神话传说笼罩。而希罗多德《历史》记述的希波战争各城邦同仇敌忾,终于击败波斯帝国,揭示出拯救希腊的是人而不是神 结合古希腊民主制、欧洲文化的形成等知识可以分析出希波战争以古希腊的胜利告终,战争带给人民灾难,但客观上利于东西方文明的交汇,古希腊文明得以扩展;古希腊雅典实行奴隶制民主政治,促进古希腊哲学与史学用理性的思维方式认识和解释世界

以上帝之城与世俗之城的宗教思想统摄全书。……古罗马和日耳曼是他主要的关注点 结合中古时期的欧洲等内容可分析出西罗马帝国的灭亡,中断了西方古典史学的传统;中世纪欧洲形成了教权和王权并立的二元政治格局;基督教会控制了西欧社会的精神生活,史学沦为神学的附庸

从远古中国讲起,涉及欧、亚、非、美各洲的历史,但缺乏对东方民族历史的深入分析。作者力图说明,人类在长期的历史发展进程中,逐步摆脱偏见、迷信和奴役,向理性、公正、文明的方向前进 结合西欧资本主义萌芽、欧洲思想解放运动和新航路开辟等知识可分析出西欧出现资本主义萌芽,新航路开辟,人们对世界的认识更加深入;欧洲先后经历文艺复兴、启蒙运动,人文主义和理性主义的发展推动了思想解放和社会进步,近代史学得以发展

最后,加以总体评价。

同课章节目录