第六单元 单元提升卷(含解析)-《巅峰突破》2026版历史高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 第六单元 单元提升卷(含解析)-《巅峰突破》2026版历史高三一轮复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 449.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-05 15:08:19 | ||

图片预览

文档简介

(

姓名班级考号

密○封○装○订○线密○封○装○订○线

密封线内不要答题

)

单元提升卷

满分100分,限时75分钟

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题意。)

1.1906年,清政府仿照西方设立陆军部,统帅全国陆军;设立度支部,宣布只有中央才拥有对外借款和铸造、发行货币权。这些举措意在 ( )

A.重塑中央集权 B.发展民族工业

C.全面学习西方 D.缓和阶级矛盾

2.同盟会成员创办的《民呼日报》刊发旅沪蜀人檄文:“失川汉铁路,即亡国之本,而卖川汉铁路,即无异卖全国。政府已矣,吾四百兆(四亿)之可怜虫,将奈何!”该文所反映的历史事件 ( )

A.反映出列强势力开始深入内地

B.推动资产阶级革命政党的建立

C.促进“实业救国”思潮的兴起

D.为武昌起义的发生提供了条件

3.1912年,孙中山在演讲时提出,“若美利坚、若法兰西,为共和之先进国,在今日社会主义尚阻碍不行,何以故 则以两国之政治,操之大资本家之手。我国革命,为五千年未有之举,故所主张不必取法于各国,或且驾美、法而上之”。为此,孙中山主张( )

A.警惕资本主义过快发展 B.进行社会革命,实践民生主义

C.效法苏俄实行社会主义 D.成立责任内阁,防止袁氏专权

4.湖北新军士兵陈孝芬回忆,“我是1905年在黄陂应募入伍的。那次募兵结果,96人中就有12个廪生(生员),24个秀才。……陆军……所属步、马、炮……部队,都有不少的读书分子入伍”。据此可推知( )

A.科举教育提升了士人的家国情怀

B.军制改革维护了晚清的封建统治

C.读书人入伍助推湖北新军革命化

D.军事近代化改变了晚清国家地位

5.1906年清政府宣布预备立宪,次年在地方各省筹设咨议局。《咨议局章程》规定,各省咨议局议员由州县选举产生,有决议本省预算、决算、税法、公债等权力,又规定地方督抚对“咨议局之议案有裁夺施行之权”。咨议局的设立,从侧面反映了( )

A.中央地方的权力制衡 B.民主政治的首次实践

C.立宪派掌握地方实权 D.晚清社会的制度转型

6.《中华民国临时约法》中规定临时大总统“总揽政务”,但总统没有解散参议院的权力,在行使任命部分官员,对外宣战,制定官制官规,提出法律,宣告特赦、减刑等权力时,需要经过参议院同意。这些规定( )

A.有效限制了袁世凯复辟行径

B.体现“三权分立”的立法原则

C.说明民初法制建设缺乏经验

D.彰显“主权在民”的政治理念

7.右图中文字为:“广东之北伐队现已陆续开至上海,均系广东之潮兵。现在苏浙民军已均调至。广东潮兵来上海者约万余人,现正预备军士皮衣,以备议和不成即日北上云。”这折射出当时( )

A.三元里人民英勇抗英

B.督抚推进“东南互保”

C.辛亥革命各方力量胶着

D.国共两党合作准备北伐

8.1915年在袁世凯召开的外交政策咨询会议上,驻墨西哥公使顾维钧首次大胆提出了自己的看法与建议,即应将有关“二十一条”的条约内容以及日本强迫中国接受等情形透露给英美国家。据此可知( )

A.北洋政府的亲美色彩浓厚

B.中国已经卷入了世界大战

C.新文化运动提高民族觉悟

D.这是基于现实的外交考量

9.1916年,段祺瑞指出“日本人既已加入(一战),我若不参加,日本对青岛势必染指掠夺”,而“德国虽系当今之强国,但众怒难犯,料其难以取胜。将来协约国取得胜利……中国也是战胜国之一,和会上有我一席之地”。据此判断,段祺瑞主张参战的动机是( )

A.维护国家主权利益 B.反抗日本对华侵略

C.扩大皖系军阀势力 D.改变中国弱国地位

10.有学者认为,北洋政府时期,尤其是第一次世界大战结束后,尽管面临新的困难,中国的工业经济总体上仍在缓慢前行,个别行业甚至发展迅速,步入“黄金时代”。外部有利条件即便对非独立的经济体而言,影响也极为有限。该学者认为中国工业“黄金时代”的出现主要是由于( )

A.一战期间欧洲列强放松对中国的侵略

B.国内政治环境变化及政府的支持

C.清政府进一步放宽对民间设厂的限制

D.国民经济建设运动的大规模开展

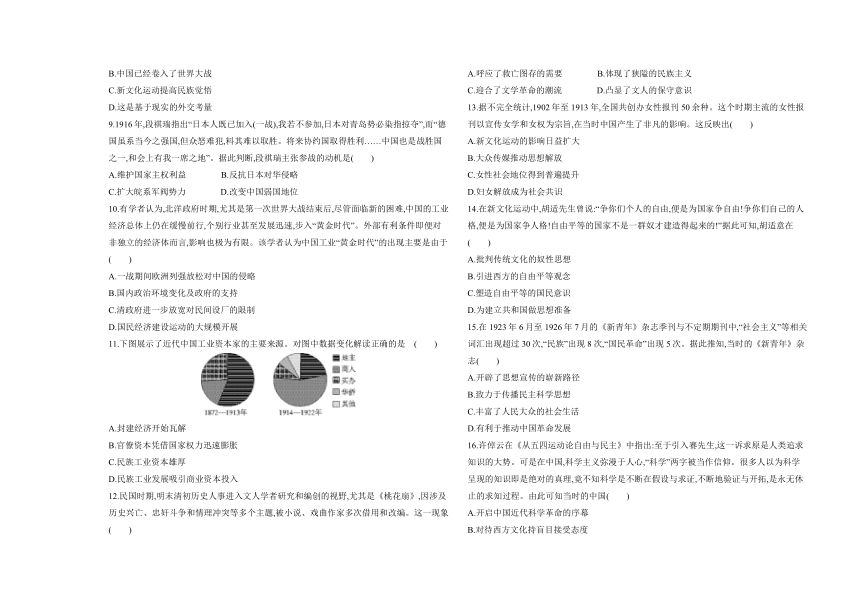

11.下图展示了近代中国工业资本家的主要来源。对图中数据变化解读正确的是 ( )

A.封建经济开始瓦解

B.官僚资本凭借国家权力迅速膨胀

C.民族工业资本雄厚

D.民族工业发展吸引商业资本投入

12.民国时期,明末清初历史人事进入文人学者研究和编创的视野,尤其是《桃花扇》,因涉及历史兴亡、忠奸斗争和情理冲突等多个主题,被小说、戏曲作家多次借用和改编。这一现象( )

A.呼应了救亡图存的需要 B.体现了狭隘的民族主义

C.迎合了文学革命的潮流 D.凸显了文人的保守意识

13.据不完全统计,1902年至1913年,全国共创办女性报刊50余种。这个时期主流的女性报刊以宣传女学和女权为宗旨,在当时中国产生了非凡的影响。这反映出( )

A.新文化运动的影响日益扩大

B.大众传媒推动思想解放

C.女性社会地位得到普遍提升

D.妇女解放成为社会共识

14.在新文化运动中,胡适先生曾说:“争你们个人的自由,便是为国家争自由!争你们自己的人格,便是为国家争人格!自由平等的国家不是一群奴才建造得起来的!”据此可知,胡适意在( )

A.批判传统文化的奴性思想

B.引进西方的自由平等观念

C.塑造自由平等的国民意识

D.为建立共和国做思想准备

15.在1923年6月至1926年7月的《新青年》杂志季刊与不定期期刊中,“社会主义”等相关词汇出现超过30次,“民族”出现8次,“国民革命”出现5次。据此推知,当时的《新青年》杂志( )

A.开辟了思想宣传的崭新路径

B.致力于传播民主科学思想

C.丰富了人民大众的社会生活

D.有利于推动中国革命发展

16.许倬云在《从五四运动论自由与民主》中指出:至于引入赛先生,这一诉求原是人类追求知识的大势。可是在中国,科学主义弥漫于人心,“科学”两字被当作信仰。很多人以为科学呈现的知识即是绝对的真理,竟不知科学是不断在假设与求证,不断地验证与开拓,是永无休止的求知过程。由此可知当时的中国( )

A.开启中国近代科学革命的序幕

B.对待西方文化持盲目接受态度

C.对中、西方文化缺少批判精神

D.新文化运动促进中国思想解放

二、非选择题(本题共4小题,共52分。)

17.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 滦州的东邻昌黎县乡民曾聚众捣毁清政府制盐局,北邻迁安民众曾痛打知县,西邻丰润组成了华北救命军。义和团大师兄张洪一直在滦州北部坚持反政府斗争,滦州起义的核心人物,被称为“东方圣人”“关东大侠”的吴禄贞、蓝天蔚二人与宋教仁等于1907年在奉天(今沈阳)建立中国同盟会辽宁支部。八国联军由天津东下时,滦州属必经之地。联军所到之处,扶植痞棍,横行霸道……仅自光绪九年(1883年)以后滦境东南濒河地区竟有480余村被水湮没。沧桑改易,民无栖止,境内饥荒,富庶气象荡然无存。春苦风而夏苦雨,十年九不收。

——摘编自《滦州志》

材料二 1911年10月,清政府为炫耀军威,决定在直隶永平府地界内辖地(大致今秦皇岛、唐山地区),举行新军军事演习(也称“秋操”)。清政府万万没想到,参加演习的部分将士早已加入了中国同盟会,他们决定“暗带子弹,相机起义”。正在这时,武昌起义爆发。这一方面打乱了清政府的秋操部署,另一方面也极大鼓舞了滦州准备起义的新军官兵。参与滦州兵谏的20镇各营管带王金铭、施从云、冯玉祥等人,志同道合,以推翻清政府为目标,密图在驻地滦州举义。12月31日,驻扎在滦州的新军公开起义,响应南方革命。1912年1月3日,他们在滦州城举行大典,宣布成立中华民国北方革命军政府,并通电全国。1月4日革命军乘车西进,准备直捣清政府,于雷庄被围,大部官兵遇难,起义失败。中山公园的纪念墙上记录了1936年颁布的《国民政府令》:“辛亥光复,发轫于武昌,而滦州一役,实促其成。”

——摘编自《辛亥滦州起义》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括滦州起义的历史背景。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简析滦州起义的历史价值。(6分)

18.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 近代中国1912年至1928年可以作为一个相对独立的历史时期来叙述。这16年的历史,理所当然是古代中国特别是鸦片战争以来的中国、辛亥革命以来的中国的继续和发展。但它既然可以作为一个独立的历史时期,就会有它独有的特点,有它展现出来的突出问题,有属于这个时代的人物;它既为未来开辟道路、提供条件,也为未来设置局限。因此这段历史和任何一段历史一样,是可以从多方面、多角度去总结的。

根据上述材料,以1912—1928年独有的历史特点为例,选取一个视角进行评述。(要求:观点明确,史论结合,论述清晰)

19.(16分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 鸦片战争以后,随着社会经济的变化,在思想文化领域里也发生了相应的转变。在文学方面,魏源的《寰海》诗,歌颂三元里人民“同仇敌忾”,反抗英国侵略军,斥责清政府官僚的妥协投降。张维屏(1780—1859年),以善诗闻名,他的《三元里》诗,描写了三元里群众抗英斗争的雄伟声势,英国侵略者在英勇的中国人民面前丧魂落魄的丑态;《三将军歌》则歌颂了葛云飞、陈连升、陈化成“捐躯报国”的英雄事迹。张际亮(1799—1843年)是享有盛誉的爱国诗人。他的《东阳县》诗,谴责英国侵略军在宁波奸淫掳掠的残暴罪行,揭示人民群众所遭受的灾难和痛苦。民间的揭帖和歌谣,以通俗朴素的语言和尖锐鲜明的思想,痛斥外国侵略者和清朝统治者,鼓舞人民起来反抗。

——摘编自李侃等《中国近代史(1840—1919)》

材料二 1918年,北大学生组织了一份名为《新潮》的杂志,以三项标准为圭臬:批评的精神、科学的思维和改造的修辞。《新青年》和《新潮》以及包括《每周评论》(胡适主编)在内的许多其他杂志,对传统主义的堡垒——旧文学、旧道德、旧式人际关系和儒家——发动了全面攻击。这些杂志嘲笑旧的思维方式、旧习惯……君主制度和军阀主义。他们批判对国粹全盘的接受,并要求对所有经学和古典文献进行批判性的重估,创造新文化。他们津津乐道于科学、民主、科技……这些杂志都是思想炸弹。在中国,有关国家和社会的重要问题,第一次得到公开的探讨和争论,中国的青年迫不及待地阅读每期新杂志。

——摘编自徐中约《中国近代史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括鸦片战争后中国文学作品的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析当时新型杂志兴起的原因,并谈谈你对“这些杂志都是思想炸弹”的理解。(10分)

20.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 1844年,英国“东方女子教育协进社”女修士爱尔德赛在宁波开办了中国最早的女校。此后,“教会所至,女塾接轨”。19世纪末,国人开始兴办女子教育。据1907年学部总务司所编《第一次教育统计图表》,全国共有女学堂428所,女学生15 498人;其中仅直隶、江苏、浙江、四川就有319所,占总数的75%,女学生9 962人,占总数的64%。著名的女校有务本女塾、爱国女学、争存女子小学堂、宗孟女学、女子蚕桑实业学校、中国女子体操学校等。1911年阎锡山被推为山西都督后,大规模开展“剪辫放足,立学堂”活动,山西的女子教育很快跃居全国前列。直到1922年,全国1 811个县中仍有423个县没有女子初等小学生,1 161个县没有女子高等小学生;全国26个省区中仍有13个省区没有女子中学生。

——摘编自阎广芬《西方女学的传入与

中国近代女子教育》等

根据材料并结合中国近代相关史实,围绕“女校与社会发展”自拟论题,并就所拟论题进行阐述。(要求:明确写出论题,阐述须史论结合)

答案全解全析

单元提升卷

1.A 正确项分析:

错误项分析:题干呈现的是清政府对军队、财政的控制加强,并未涉及民族工业,排除B项;材料虽有学习西方的内容,但不能说是“全面学习西方”,排除C项;材料反映清政府意在加强集权,并非缓和阶级矛盾,排除D项。

2.D 正确项分析:

错误项分析:第二次鸦片战争后,列强通过一系列条约取得内河航运权等权益,其势力便已经开始深入内地,时间上与材料不符,排除A项;1905年,孙中山建立了第一个资产阶级革命政党中国同盟会,保路运动发生于1911年,时间上与材料不符,排除B项;甲午中日战争后,一部分开明官僚、地主和商人积极主张发展民族工业,挽救民族危机,“实业救国”思潮便已经兴起,时间上与材料不符,排除C项。

3.B 据材料“则以两国之政治,操之大资本家之手”并结合所学可知孙中山认为美法等国在资本主义制度的前提下,国家政治掌握在资本家手中,导致社会出现了一系列民生问题,所以主张吸取欧美国家的教训,通过社会革命积极发展民生主义,故选B项;材料中孙中山警惕的是资本主义发展导致的民生问题,而不是资本主义发展过快的问题,排除A项;孙中山作为资产阶级革命派的代表,阶级立场决定了他不可能实行社会主义,且俄国十月革命发生于1917年,十月革命建立了世界上第一个社会主义国家,排除C项;孙中山在材料中所论述的主要是社会发展问题,而不是政治斗争的相关问题,排除D项。

4.C 正确项分析:

错误项分析:1905年清政府废除科举制,读书人参军是为寻求出路,排除A项;材料“都有不少的读书分子入伍”强调的是很多读书人入伍,并非军制改革,排除B项;材料“陆军……所属步、马、炮……部队”说明中国军事近代化,但材料未体现改变晚清国家地位,排除D项。

5.D 清末预备立宪时,规定各省咨议局议员“由州县选举产生”,并有权“决议本省预算、决算、税法、公债等”,这明显带有民主色彩,从侧面反映了晚清社会由专制向民主的制度转型,故选D项;题干是对地方咨议局设立的相关规定,并未涉及中央和地方的权力分配问题,无法得出中央地方权力制衡的结论,排除A项;1898年戊戌变法是民主政治的首次实践,与题干时间不符,排除B项;题干仅是地方咨议局设立的相关规定,并未提到其实践的结果,不能据此得出立宪派掌握地方实权的结论,且C项说法本身也不符合史实,排除C项。

6.C

选项 分析 正误

A 1915年,袁世凯复辟帝制成功,《中华民国临时约法》没能限制袁世凯的复辟行径 ×

B 三权分立原则的核心是权力的制约与平衡,而据材料可知,总统和参议院并没有形成相互制衡的关系,更多的是限制总统的权力 ×

C 据材料“但总统没有解散参议院的权力,在行使任命部分官员,对外宣战,制定官制官规,提出法律,宣告特赦、减刑等权力时,需要经过参议院同意”可知临时大总统和参议院并没有形成相互制衡的关系,这说明民初法制建设缺乏经验 √

D 主权在民强调权力源于人民,材料并不涉及总统以及参议院如何产生 ×

7.C 正确项分析:

错误项分析:三元里人民抗英斗争发生于广东广州城外的三元里,与材料“上海”“苏浙民军”不符,排除A项;督抚推进“东南互保”与材料“苏浙民军”“议和不成即日北上”相悖,排除B项;当时中国共产党尚未成立,排除D项。

8.D 据材料并结合所学可知,1915年,日本提出“二十一条”,企图独霸中国,而中国当时实力较弱,只能利用帝国主义之间的矛盾,争取英美的支持以对付日本,故选D项;据材料“透露给英美国家”可知亲美的表述不准确,且顾维钧不能代表整个北洋政府的态度,排除A项;中国参加一战的时间为1917年,与材料时间不符,排除B项;1915年新文化运动刚开始,并不能很快提高民族觉悟,排除C项。

9.A 根据材料可知,段祺瑞之所以主张参加一战,既是出于防范日本侵占青岛的考量,也是考虑到中国若为战胜国可以在国际上有一席之地。因此,段祺瑞主张参战的动机是维护国家主权利益,故A正确。反抗日本对华侵略,并不是主要动机,排除B。材料强调的是段祺瑞的家国情怀,并不是扩大军阀势力,排除C。材料体现的是中国能够作为战胜国,争取合法权益,并不是改变中国弱国地位,排除D。

10.B 根据材料“北洋政府时期,尤其是第一次世界大战结束后,尽管面临新的困难,中国的工业经济总体上仍在缓慢前行”“外部有利条件即便对非独立的经济体而言,影响也极为有限”可知,该学者认为一战并非影响民族于国内的政治环境及政府政策的影响,B项正确,排除A项;C项是民族资本主义初步发展的原因,排除;北洋政府时期指1912—1928年,蒋介石于1935年发起国民经济建设运动,排除D项。

11.D 正确项分析:

错误项分析:鸦片战争后,封建经济便开始瓦解,时间上与材料不符,排除A项;材料体现了近代中国工业资本家主要来自地主和商人,未体现官僚资本的作用,排除B项;结合所学可知,近代民族工业先天不足,后天畸形,且材料只体现资本来源,未体现数量,排除C项。

12.A 根据材料并结合所学可知,近代民族危机加深,使得部分知识分子从历史中寻找救亡图存的方法,因此这一现象呼应了时代主题,A项正确。民国的小说和戏曲借用明末清初的历史人事进行创作,呼应了内忧外患、救亡图存的时代特征,是一种借古讽今的创作方式,具有强烈的现实指向,材料无法说明狭隘的民族主义问题,排除B项;文学革命是新文化运动的内容之一,主张批判封建主义文学,提倡新文学,反对旧文学,材料并未提及这些内容,排除C项;改编和创作历史人事,并非保守意识的体现,排除D项。

13.B

选项 分析 正误

A 新文化运动开始于1915年,与材料中的时间不符 ×

B 对女性权利的尊重是思想解放的表现,材料表明报刊等大众传媒的发展促进了当时社会的思想解放 √

C 对女性权利的宣传能够体现当时社会思想的解放,但并不能据此得出女性社会地位得到普遍提升 ×

D 材料只能说明妇女解放是女性报刊的主流思想,但并不能说明其是社会共识 ×

14.C 据材料“自由平等的国家不是一群奴才建造得起来的”可知,胡适将个人自由平等与国家自由平等相结合,强调个人要树立自由平等的意识,从而建立真正的自由、民主的共和国,体现了其对自由平等的国民意识的塑造,故选C项;材料主旨不是批判奴性思想与引进西方的自由平等观念,而是强调对自由平等的国民意识的塑造,排除A、B两项;当时处于北洋军阀统治时期,资产阶级共和国已经建立,排除D项。

15.D

选项 分析 正误

A 杂志并不属于思想传播的新路径 ×

B 材料没有涉及民主与科学思想 ×

C 与人民大众社会生活相关的是衣食住行等,这与材料中革命思想的传播不符 ×

D 据材料“社会主义”“民族”“国民革命”可知,这些词汇代表的是新思想的传播和民族主义思潮的发展,这有利于推动中国民族民主革命的发展,故选D项 √

16.B 据材料“很多人以为科学呈现的知识即是绝对的真理”可知中国人对科学的认识具有片面性,结合新文化运动的史实可知,当时中国人并不知道科学是不断假设与求证的过程,存在盲目接受西方文化的问题,故选B项;“开启”一词过于绝对,排除A项;材料强调新文化运动时期中国人对西方科学的态度,并无对中国文化的态度,并不能得出对中、西方文化缺少批判精神的结论,排除C项;材料体现中国人在接受西方文化的过程中存在盲目肯定的问题,新文化运动促进中国思想解放并不是材料主旨,排除D项。

史料拓展

他们对于现状,对于历史,对于外国事物,没有历史唯物主义的批判精神,所谓坏就是绝对的坏,一切皆坏,所谓好就是绝对的好,一切都好。

——毛泽东

17.(1)周边反清运动的感召;义和团运动的影响;中国同盟会辽宁支部的成立;八国联军侵华导致民族危机加深;清地方政府的反动统治导致阶级矛盾尖锐;天灾频繁,民不聊生。(每点2分,任答3点即可)

(2)滦州起义有北方辛亥革命之称;在北方传播了民主共和理念;促进北方民族资本主义的发展;大大动摇了清军军心,鼓舞了南方革命士气,与武昌起义南北呼应;对推翻帝制、建立共和起到了极大的推动作用。(每点2分,任答3点即可)

解析 (1)滦州起义的历史背景,根据材料一并结合所学进行概括即可。

材料和所学知识 历史背景

滦州的东邻昌黎县乡民曾聚众捣毁清政府制盐局,北邻迁安民众曾痛打知县,西邻丰润组成了华北救命军 周边反清运动的感召

义和团大师兄张洪一直在滦州北部坚持反政府斗争 义和团运动的影响

滦州起义的核心人物,被称为“东方圣人”“关东大侠”的吴禄贞、蓝天蔚二人与宋教仁等于1907年在奉天(今沈阳)建立中国同盟会辽宁支部 中国同盟会辽宁支部的成立

八国联军由天津东下时,滦州属必经之地。联军所到之处,扶植痞棍,横行霸道 八国联军侵华导致民族危机加深

结合所学知识 清地方政府的反动统治导致阶级矛盾尖锐

仅自光绪九年(1883年)以后滦境东南濒河地区竟有480余村被水湮没。沧桑改易,民无栖止,境内饥荒,富庶气象荡然无存。春苦风而夏苦雨,十年九不收 天灾频繁,民不聊生

(2)滦州起义的历史价值,根据材料二及所学知识进行概括即可。

材料和所学知识 历史价值

据材料二分析可知,参与清朝新军军事演习的部分士兵已加入中国同盟会 动摇了清军军心,有利于在北方传播民主共和观念

“驻扎在滦州的新军公开起义,响应南方革命” 滦州起义鼓舞了南方革命士气

“辛亥光复,发轫于武昌,而滦州一役,实促其成” 与武昌起义南北呼应

结合所学知识 滦州起义对于清王朝的灭亡和资产阶级共和国的建立起了推动作用,在中国近代史上具有重要的历史地位

18.观点:北洋军阀统治时期是中国近代化的一个上升时期。(2分)

评述:近代化的内涵是经济上的工业化、政治上的民主化和法制化、思想文化上的理性化和科学化,以及社会生活的近代化。这一时期,经济上,民族资本主义进一步发展,民族工业迎来“短暂的春天”,轻工业、军事工业快速发展;政治上,民国宪政体制形式上依然存在,并颁布了《中华民国约法》,专业型、技术化的外交团体出现,不平等外交也向修约外交转变;思想文化上,新文化运动宣扬了民主科学思想,马克思主义得到广泛传播,三民主义得到新的发展;社会生活上,政府颁布剪辫易服和废止缠足的法令,简化礼仪、改变称呼等,体现了明显的民主性和革命性的特点。(8分)

尽管这一时期中国半殖民地半封建社会性质依然没有改变,救亡图存、思想启蒙与近代化的历史任务依然任重道远,但是此时的中国并非一片黑暗,中国社会中新的经济因素、新的阶级因素等也在不断增加。(2分)

解析 首先,根据设问时间“1912—1928年”确定是北洋军阀统治时期;然后结合材料“就会有它独有的特点,有它展现出来的突出问题,有属于这个时代的人物;它既为未来开辟道路、提供条件,也为未来设置局限”提炼出论题;最后结合所学知识进行评述。

19.(1)特点:以爱国主义为主要基调;具有批判封建社会与反侵略色彩;富有战斗性和鼓动性;反映社会现实内容,经世致用。(6分,任答3点即可)

(2)原因:袁世凯政府掀起尊孔复古逆流;民族资本主义的发展和资产阶级的壮大;新文化运动的兴起;十月革命的影响;爱国学生的积极参与。(6分,任答3点即可)

理解:《新青年》《新潮》等新型杂志对旧文学、旧道德发起全面进攻,倡导科学与民主,要求创造新文化,引起中国青年对国家和社会重要问题的讨论和思考;引导民众革新思维方式,改变旧习惯等,起到了思想解放的作用。(4分,言之成理即可)

解析 (1)根据材料一并结合所学知识进行概括即可。

材料 特点

“痛斥外国侵略者和清朝统治者,鼓舞人民起来反抗” 以爱国主义为主要基调,具有批判封建社会与反侵略色彩

“在文学方面……揭示人民群众所遭受的灾难和痛苦”“民间的揭帖和歌谣,以通俗朴素的语言和尖锐鲜明的思想……鼓舞人民起来反抗” 富有战斗性和鼓动性

“揭示人民群众所遭受的灾难和痛苦” 反映社会现实内容,经世致用

(2)第一小问“原因”,结合新文化运动相关知识,从政治、经济、思想文化等方面进行分析。第二小问谈“理解”,可以结合新文化运动的意义进行阐述。

20.论题:中国近代女子学校教育的兴起与社会政治经济的变革有关。(2分)

阐述:1840年鸦片战争之后,西方列强用它们的大炮打开了中国的大门,清政府的腐朽统治,外国侵略者的疯狂掠夺,使中国内外交困,日益贫弱,中国的各种矛盾日益激化,太平天国运动、义和团运动等相继爆发,沉重打击了封建势力和西方列强的侵略。1911年辛亥革命推翻了清王朝的统治,建立了资产阶级共和国,这是中国近代史上的一大变革,开阔了人们的视野,冲击了人们的旧观念,并引发了教育的变革,女子教育兴起,为之后女子教育事业的发展和妇女解放运动培养了最初的人才,也推动了中国自办女学的出现。(10分)

解析 根据材料“1844年,英国‘东方女子教育协进社’女修士阿尔德赛在宁波开办了中国最早的女校”可分析出中国女子学校的创办是随着中国近代化的发展而出现的,伴随着西方国家的侵略,女子教育逐渐发展,女子生活方式、思想均有改变。综上,可以结合鸦片战争以来,西方对中国的侵略、传教士在中国的活动、辛亥革命等一系列事件拟定一个论题并进行论述。

姓名班级考号

密○封○装○订○线密○封○装○订○线

密封线内不要答题

)

单元提升卷

满分100分,限时75分钟

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题意。)

1.1906年,清政府仿照西方设立陆军部,统帅全国陆军;设立度支部,宣布只有中央才拥有对外借款和铸造、发行货币权。这些举措意在 ( )

A.重塑中央集权 B.发展民族工业

C.全面学习西方 D.缓和阶级矛盾

2.同盟会成员创办的《民呼日报》刊发旅沪蜀人檄文:“失川汉铁路,即亡国之本,而卖川汉铁路,即无异卖全国。政府已矣,吾四百兆(四亿)之可怜虫,将奈何!”该文所反映的历史事件 ( )

A.反映出列强势力开始深入内地

B.推动资产阶级革命政党的建立

C.促进“实业救国”思潮的兴起

D.为武昌起义的发生提供了条件

3.1912年,孙中山在演讲时提出,“若美利坚、若法兰西,为共和之先进国,在今日社会主义尚阻碍不行,何以故 则以两国之政治,操之大资本家之手。我国革命,为五千年未有之举,故所主张不必取法于各国,或且驾美、法而上之”。为此,孙中山主张( )

A.警惕资本主义过快发展 B.进行社会革命,实践民生主义

C.效法苏俄实行社会主义 D.成立责任内阁,防止袁氏专权

4.湖北新军士兵陈孝芬回忆,“我是1905年在黄陂应募入伍的。那次募兵结果,96人中就有12个廪生(生员),24个秀才。……陆军……所属步、马、炮……部队,都有不少的读书分子入伍”。据此可推知( )

A.科举教育提升了士人的家国情怀

B.军制改革维护了晚清的封建统治

C.读书人入伍助推湖北新军革命化

D.军事近代化改变了晚清国家地位

5.1906年清政府宣布预备立宪,次年在地方各省筹设咨议局。《咨议局章程》规定,各省咨议局议员由州县选举产生,有决议本省预算、决算、税法、公债等权力,又规定地方督抚对“咨议局之议案有裁夺施行之权”。咨议局的设立,从侧面反映了( )

A.中央地方的权力制衡 B.民主政治的首次实践

C.立宪派掌握地方实权 D.晚清社会的制度转型

6.《中华民国临时约法》中规定临时大总统“总揽政务”,但总统没有解散参议院的权力,在行使任命部分官员,对外宣战,制定官制官规,提出法律,宣告特赦、减刑等权力时,需要经过参议院同意。这些规定( )

A.有效限制了袁世凯复辟行径

B.体现“三权分立”的立法原则

C.说明民初法制建设缺乏经验

D.彰显“主权在民”的政治理念

7.右图中文字为:“广东之北伐队现已陆续开至上海,均系广东之潮兵。现在苏浙民军已均调至。广东潮兵来上海者约万余人,现正预备军士皮衣,以备议和不成即日北上云。”这折射出当时( )

A.三元里人民英勇抗英

B.督抚推进“东南互保”

C.辛亥革命各方力量胶着

D.国共两党合作准备北伐

8.1915年在袁世凯召开的外交政策咨询会议上,驻墨西哥公使顾维钧首次大胆提出了自己的看法与建议,即应将有关“二十一条”的条约内容以及日本强迫中国接受等情形透露给英美国家。据此可知( )

A.北洋政府的亲美色彩浓厚

B.中国已经卷入了世界大战

C.新文化运动提高民族觉悟

D.这是基于现实的外交考量

9.1916年,段祺瑞指出“日本人既已加入(一战),我若不参加,日本对青岛势必染指掠夺”,而“德国虽系当今之强国,但众怒难犯,料其难以取胜。将来协约国取得胜利……中国也是战胜国之一,和会上有我一席之地”。据此判断,段祺瑞主张参战的动机是( )

A.维护国家主权利益 B.反抗日本对华侵略

C.扩大皖系军阀势力 D.改变中国弱国地位

10.有学者认为,北洋政府时期,尤其是第一次世界大战结束后,尽管面临新的困难,中国的工业经济总体上仍在缓慢前行,个别行业甚至发展迅速,步入“黄金时代”。外部有利条件即便对非独立的经济体而言,影响也极为有限。该学者认为中国工业“黄金时代”的出现主要是由于( )

A.一战期间欧洲列强放松对中国的侵略

B.国内政治环境变化及政府的支持

C.清政府进一步放宽对民间设厂的限制

D.国民经济建设运动的大规模开展

11.下图展示了近代中国工业资本家的主要来源。对图中数据变化解读正确的是 ( )

A.封建经济开始瓦解

B.官僚资本凭借国家权力迅速膨胀

C.民族工业资本雄厚

D.民族工业发展吸引商业资本投入

12.民国时期,明末清初历史人事进入文人学者研究和编创的视野,尤其是《桃花扇》,因涉及历史兴亡、忠奸斗争和情理冲突等多个主题,被小说、戏曲作家多次借用和改编。这一现象( )

A.呼应了救亡图存的需要 B.体现了狭隘的民族主义

C.迎合了文学革命的潮流 D.凸显了文人的保守意识

13.据不完全统计,1902年至1913年,全国共创办女性报刊50余种。这个时期主流的女性报刊以宣传女学和女权为宗旨,在当时中国产生了非凡的影响。这反映出( )

A.新文化运动的影响日益扩大

B.大众传媒推动思想解放

C.女性社会地位得到普遍提升

D.妇女解放成为社会共识

14.在新文化运动中,胡适先生曾说:“争你们个人的自由,便是为国家争自由!争你们自己的人格,便是为国家争人格!自由平等的国家不是一群奴才建造得起来的!”据此可知,胡适意在( )

A.批判传统文化的奴性思想

B.引进西方的自由平等观念

C.塑造自由平等的国民意识

D.为建立共和国做思想准备

15.在1923年6月至1926年7月的《新青年》杂志季刊与不定期期刊中,“社会主义”等相关词汇出现超过30次,“民族”出现8次,“国民革命”出现5次。据此推知,当时的《新青年》杂志( )

A.开辟了思想宣传的崭新路径

B.致力于传播民主科学思想

C.丰富了人民大众的社会生活

D.有利于推动中国革命发展

16.许倬云在《从五四运动论自由与民主》中指出:至于引入赛先生,这一诉求原是人类追求知识的大势。可是在中国,科学主义弥漫于人心,“科学”两字被当作信仰。很多人以为科学呈现的知识即是绝对的真理,竟不知科学是不断在假设与求证,不断地验证与开拓,是永无休止的求知过程。由此可知当时的中国( )

A.开启中国近代科学革命的序幕

B.对待西方文化持盲目接受态度

C.对中、西方文化缺少批判精神

D.新文化运动促进中国思想解放

二、非选择题(本题共4小题,共52分。)

17.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 滦州的东邻昌黎县乡民曾聚众捣毁清政府制盐局,北邻迁安民众曾痛打知县,西邻丰润组成了华北救命军。义和团大师兄张洪一直在滦州北部坚持反政府斗争,滦州起义的核心人物,被称为“东方圣人”“关东大侠”的吴禄贞、蓝天蔚二人与宋教仁等于1907年在奉天(今沈阳)建立中国同盟会辽宁支部。八国联军由天津东下时,滦州属必经之地。联军所到之处,扶植痞棍,横行霸道……仅自光绪九年(1883年)以后滦境东南濒河地区竟有480余村被水湮没。沧桑改易,民无栖止,境内饥荒,富庶气象荡然无存。春苦风而夏苦雨,十年九不收。

——摘编自《滦州志》

材料二 1911年10月,清政府为炫耀军威,决定在直隶永平府地界内辖地(大致今秦皇岛、唐山地区),举行新军军事演习(也称“秋操”)。清政府万万没想到,参加演习的部分将士早已加入了中国同盟会,他们决定“暗带子弹,相机起义”。正在这时,武昌起义爆发。这一方面打乱了清政府的秋操部署,另一方面也极大鼓舞了滦州准备起义的新军官兵。参与滦州兵谏的20镇各营管带王金铭、施从云、冯玉祥等人,志同道合,以推翻清政府为目标,密图在驻地滦州举义。12月31日,驻扎在滦州的新军公开起义,响应南方革命。1912年1月3日,他们在滦州城举行大典,宣布成立中华民国北方革命军政府,并通电全国。1月4日革命军乘车西进,准备直捣清政府,于雷庄被围,大部官兵遇难,起义失败。中山公园的纪念墙上记录了1936年颁布的《国民政府令》:“辛亥光复,发轫于武昌,而滦州一役,实促其成。”

——摘编自《辛亥滦州起义》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括滦州起义的历史背景。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简析滦州起义的历史价值。(6分)

18.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 近代中国1912年至1928年可以作为一个相对独立的历史时期来叙述。这16年的历史,理所当然是古代中国特别是鸦片战争以来的中国、辛亥革命以来的中国的继续和发展。但它既然可以作为一个独立的历史时期,就会有它独有的特点,有它展现出来的突出问题,有属于这个时代的人物;它既为未来开辟道路、提供条件,也为未来设置局限。因此这段历史和任何一段历史一样,是可以从多方面、多角度去总结的。

根据上述材料,以1912—1928年独有的历史特点为例,选取一个视角进行评述。(要求:观点明确,史论结合,论述清晰)

19.(16分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 鸦片战争以后,随着社会经济的变化,在思想文化领域里也发生了相应的转变。在文学方面,魏源的《寰海》诗,歌颂三元里人民“同仇敌忾”,反抗英国侵略军,斥责清政府官僚的妥协投降。张维屏(1780—1859年),以善诗闻名,他的《三元里》诗,描写了三元里群众抗英斗争的雄伟声势,英国侵略者在英勇的中国人民面前丧魂落魄的丑态;《三将军歌》则歌颂了葛云飞、陈连升、陈化成“捐躯报国”的英雄事迹。张际亮(1799—1843年)是享有盛誉的爱国诗人。他的《东阳县》诗,谴责英国侵略军在宁波奸淫掳掠的残暴罪行,揭示人民群众所遭受的灾难和痛苦。民间的揭帖和歌谣,以通俗朴素的语言和尖锐鲜明的思想,痛斥外国侵略者和清朝统治者,鼓舞人民起来反抗。

——摘编自李侃等《中国近代史(1840—1919)》

材料二 1918年,北大学生组织了一份名为《新潮》的杂志,以三项标准为圭臬:批评的精神、科学的思维和改造的修辞。《新青年》和《新潮》以及包括《每周评论》(胡适主编)在内的许多其他杂志,对传统主义的堡垒——旧文学、旧道德、旧式人际关系和儒家——发动了全面攻击。这些杂志嘲笑旧的思维方式、旧习惯……君主制度和军阀主义。他们批判对国粹全盘的接受,并要求对所有经学和古典文献进行批判性的重估,创造新文化。他们津津乐道于科学、民主、科技……这些杂志都是思想炸弹。在中国,有关国家和社会的重要问题,第一次得到公开的探讨和争论,中国的青年迫不及待地阅读每期新杂志。

——摘编自徐中约《中国近代史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括鸦片战争后中国文学作品的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析当时新型杂志兴起的原因,并谈谈你对“这些杂志都是思想炸弹”的理解。(10分)

20.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 1844年,英国“东方女子教育协进社”女修士爱尔德赛在宁波开办了中国最早的女校。此后,“教会所至,女塾接轨”。19世纪末,国人开始兴办女子教育。据1907年学部总务司所编《第一次教育统计图表》,全国共有女学堂428所,女学生15 498人;其中仅直隶、江苏、浙江、四川就有319所,占总数的75%,女学生9 962人,占总数的64%。著名的女校有务本女塾、爱国女学、争存女子小学堂、宗孟女学、女子蚕桑实业学校、中国女子体操学校等。1911年阎锡山被推为山西都督后,大规模开展“剪辫放足,立学堂”活动,山西的女子教育很快跃居全国前列。直到1922年,全国1 811个县中仍有423个县没有女子初等小学生,1 161个县没有女子高等小学生;全国26个省区中仍有13个省区没有女子中学生。

——摘编自阎广芬《西方女学的传入与

中国近代女子教育》等

根据材料并结合中国近代相关史实,围绕“女校与社会发展”自拟论题,并就所拟论题进行阐述。(要求:明确写出论题,阐述须史论结合)

答案全解全析

单元提升卷

1.A 正确项分析:

错误项分析:题干呈现的是清政府对军队、财政的控制加强,并未涉及民族工业,排除B项;材料虽有学习西方的内容,但不能说是“全面学习西方”,排除C项;材料反映清政府意在加强集权,并非缓和阶级矛盾,排除D项。

2.D 正确项分析:

错误项分析:第二次鸦片战争后,列强通过一系列条约取得内河航运权等权益,其势力便已经开始深入内地,时间上与材料不符,排除A项;1905年,孙中山建立了第一个资产阶级革命政党中国同盟会,保路运动发生于1911年,时间上与材料不符,排除B项;甲午中日战争后,一部分开明官僚、地主和商人积极主张发展民族工业,挽救民族危机,“实业救国”思潮便已经兴起,时间上与材料不符,排除C项。

3.B 据材料“则以两国之政治,操之大资本家之手”并结合所学可知孙中山认为美法等国在资本主义制度的前提下,国家政治掌握在资本家手中,导致社会出现了一系列民生问题,所以主张吸取欧美国家的教训,通过社会革命积极发展民生主义,故选B项;材料中孙中山警惕的是资本主义发展导致的民生问题,而不是资本主义发展过快的问题,排除A项;孙中山作为资产阶级革命派的代表,阶级立场决定了他不可能实行社会主义,且俄国十月革命发生于1917年,十月革命建立了世界上第一个社会主义国家,排除C项;孙中山在材料中所论述的主要是社会发展问题,而不是政治斗争的相关问题,排除D项。

4.C 正确项分析:

错误项分析:1905年清政府废除科举制,读书人参军是为寻求出路,排除A项;材料“都有不少的读书分子入伍”强调的是很多读书人入伍,并非军制改革,排除B项;材料“陆军……所属步、马、炮……部队”说明中国军事近代化,但材料未体现改变晚清国家地位,排除D项。

5.D 清末预备立宪时,规定各省咨议局议员“由州县选举产生”,并有权“决议本省预算、决算、税法、公债等”,这明显带有民主色彩,从侧面反映了晚清社会由专制向民主的制度转型,故选D项;题干是对地方咨议局设立的相关规定,并未涉及中央和地方的权力分配问题,无法得出中央地方权力制衡的结论,排除A项;1898年戊戌变法是民主政治的首次实践,与题干时间不符,排除B项;题干仅是地方咨议局设立的相关规定,并未提到其实践的结果,不能据此得出立宪派掌握地方实权的结论,且C项说法本身也不符合史实,排除C项。

6.C

选项 分析 正误

A 1915年,袁世凯复辟帝制成功,《中华民国临时约法》没能限制袁世凯的复辟行径 ×

B 三权分立原则的核心是权力的制约与平衡,而据材料可知,总统和参议院并没有形成相互制衡的关系,更多的是限制总统的权力 ×

C 据材料“但总统没有解散参议院的权力,在行使任命部分官员,对外宣战,制定官制官规,提出法律,宣告特赦、减刑等权力时,需要经过参议院同意”可知临时大总统和参议院并没有形成相互制衡的关系,这说明民初法制建设缺乏经验 √

D 主权在民强调权力源于人民,材料并不涉及总统以及参议院如何产生 ×

7.C 正确项分析:

错误项分析:三元里人民抗英斗争发生于广东广州城外的三元里,与材料“上海”“苏浙民军”不符,排除A项;督抚推进“东南互保”与材料“苏浙民军”“议和不成即日北上”相悖,排除B项;当时中国共产党尚未成立,排除D项。

8.D 据材料并结合所学可知,1915年,日本提出“二十一条”,企图独霸中国,而中国当时实力较弱,只能利用帝国主义之间的矛盾,争取英美的支持以对付日本,故选D项;据材料“透露给英美国家”可知亲美的表述不准确,且顾维钧不能代表整个北洋政府的态度,排除A项;中国参加一战的时间为1917年,与材料时间不符,排除B项;1915年新文化运动刚开始,并不能很快提高民族觉悟,排除C项。

9.A 根据材料可知,段祺瑞之所以主张参加一战,既是出于防范日本侵占青岛的考量,也是考虑到中国若为战胜国可以在国际上有一席之地。因此,段祺瑞主张参战的动机是维护国家主权利益,故A正确。反抗日本对华侵略,并不是主要动机,排除B。材料强调的是段祺瑞的家国情怀,并不是扩大军阀势力,排除C。材料体现的是中国能够作为战胜国,争取合法权益,并不是改变中国弱国地位,排除D。

10.B 根据材料“北洋政府时期,尤其是第一次世界大战结束后,尽管面临新的困难,中国的工业经济总体上仍在缓慢前行”“外部有利条件即便对非独立的经济体而言,影响也极为有限”可知,该学者认为一战并非影响民族于国内的政治环境及政府政策的影响,B项正确,排除A项;C项是民族资本主义初步发展的原因,排除;北洋政府时期指1912—1928年,蒋介石于1935年发起国民经济建设运动,排除D项。

11.D 正确项分析:

错误项分析:鸦片战争后,封建经济便开始瓦解,时间上与材料不符,排除A项;材料体现了近代中国工业资本家主要来自地主和商人,未体现官僚资本的作用,排除B项;结合所学可知,近代民族工业先天不足,后天畸形,且材料只体现资本来源,未体现数量,排除C项。

12.A 根据材料并结合所学可知,近代民族危机加深,使得部分知识分子从历史中寻找救亡图存的方法,因此这一现象呼应了时代主题,A项正确。民国的小说和戏曲借用明末清初的历史人事进行创作,呼应了内忧外患、救亡图存的时代特征,是一种借古讽今的创作方式,具有强烈的现实指向,材料无法说明狭隘的民族主义问题,排除B项;文学革命是新文化运动的内容之一,主张批判封建主义文学,提倡新文学,反对旧文学,材料并未提及这些内容,排除C项;改编和创作历史人事,并非保守意识的体现,排除D项。

13.B

选项 分析 正误

A 新文化运动开始于1915年,与材料中的时间不符 ×

B 对女性权利的尊重是思想解放的表现,材料表明报刊等大众传媒的发展促进了当时社会的思想解放 √

C 对女性权利的宣传能够体现当时社会思想的解放,但并不能据此得出女性社会地位得到普遍提升 ×

D 材料只能说明妇女解放是女性报刊的主流思想,但并不能说明其是社会共识 ×

14.C 据材料“自由平等的国家不是一群奴才建造得起来的”可知,胡适将个人自由平等与国家自由平等相结合,强调个人要树立自由平等的意识,从而建立真正的自由、民主的共和国,体现了其对自由平等的国民意识的塑造,故选C项;材料主旨不是批判奴性思想与引进西方的自由平等观念,而是强调对自由平等的国民意识的塑造,排除A、B两项;当时处于北洋军阀统治时期,资产阶级共和国已经建立,排除D项。

15.D

选项 分析 正误

A 杂志并不属于思想传播的新路径 ×

B 材料没有涉及民主与科学思想 ×

C 与人民大众社会生活相关的是衣食住行等,这与材料中革命思想的传播不符 ×

D 据材料“社会主义”“民族”“国民革命”可知,这些词汇代表的是新思想的传播和民族主义思潮的发展,这有利于推动中国民族民主革命的发展,故选D项 √

16.B 据材料“很多人以为科学呈现的知识即是绝对的真理”可知中国人对科学的认识具有片面性,结合新文化运动的史实可知,当时中国人并不知道科学是不断假设与求证的过程,存在盲目接受西方文化的问题,故选B项;“开启”一词过于绝对,排除A项;材料强调新文化运动时期中国人对西方科学的态度,并无对中国文化的态度,并不能得出对中、西方文化缺少批判精神的结论,排除C项;材料体现中国人在接受西方文化的过程中存在盲目肯定的问题,新文化运动促进中国思想解放并不是材料主旨,排除D项。

史料拓展

他们对于现状,对于历史,对于外国事物,没有历史唯物主义的批判精神,所谓坏就是绝对的坏,一切皆坏,所谓好就是绝对的好,一切都好。

——毛泽东

17.(1)周边反清运动的感召;义和团运动的影响;中国同盟会辽宁支部的成立;八国联军侵华导致民族危机加深;清地方政府的反动统治导致阶级矛盾尖锐;天灾频繁,民不聊生。(每点2分,任答3点即可)

(2)滦州起义有北方辛亥革命之称;在北方传播了民主共和理念;促进北方民族资本主义的发展;大大动摇了清军军心,鼓舞了南方革命士气,与武昌起义南北呼应;对推翻帝制、建立共和起到了极大的推动作用。(每点2分,任答3点即可)

解析 (1)滦州起义的历史背景,根据材料一并结合所学进行概括即可。

材料和所学知识 历史背景

滦州的东邻昌黎县乡民曾聚众捣毁清政府制盐局,北邻迁安民众曾痛打知县,西邻丰润组成了华北救命军 周边反清运动的感召

义和团大师兄张洪一直在滦州北部坚持反政府斗争 义和团运动的影响

滦州起义的核心人物,被称为“东方圣人”“关东大侠”的吴禄贞、蓝天蔚二人与宋教仁等于1907年在奉天(今沈阳)建立中国同盟会辽宁支部 中国同盟会辽宁支部的成立

八国联军由天津东下时,滦州属必经之地。联军所到之处,扶植痞棍,横行霸道 八国联军侵华导致民族危机加深

结合所学知识 清地方政府的反动统治导致阶级矛盾尖锐

仅自光绪九年(1883年)以后滦境东南濒河地区竟有480余村被水湮没。沧桑改易,民无栖止,境内饥荒,富庶气象荡然无存。春苦风而夏苦雨,十年九不收 天灾频繁,民不聊生

(2)滦州起义的历史价值,根据材料二及所学知识进行概括即可。

材料和所学知识 历史价值

据材料二分析可知,参与清朝新军军事演习的部分士兵已加入中国同盟会 动摇了清军军心,有利于在北方传播民主共和观念

“驻扎在滦州的新军公开起义,响应南方革命” 滦州起义鼓舞了南方革命士气

“辛亥光复,发轫于武昌,而滦州一役,实促其成” 与武昌起义南北呼应

结合所学知识 滦州起义对于清王朝的灭亡和资产阶级共和国的建立起了推动作用,在中国近代史上具有重要的历史地位

18.观点:北洋军阀统治时期是中国近代化的一个上升时期。(2分)

评述:近代化的内涵是经济上的工业化、政治上的民主化和法制化、思想文化上的理性化和科学化,以及社会生活的近代化。这一时期,经济上,民族资本主义进一步发展,民族工业迎来“短暂的春天”,轻工业、军事工业快速发展;政治上,民国宪政体制形式上依然存在,并颁布了《中华民国约法》,专业型、技术化的外交团体出现,不平等外交也向修约外交转变;思想文化上,新文化运动宣扬了民主科学思想,马克思主义得到广泛传播,三民主义得到新的发展;社会生活上,政府颁布剪辫易服和废止缠足的法令,简化礼仪、改变称呼等,体现了明显的民主性和革命性的特点。(8分)

尽管这一时期中国半殖民地半封建社会性质依然没有改变,救亡图存、思想启蒙与近代化的历史任务依然任重道远,但是此时的中国并非一片黑暗,中国社会中新的经济因素、新的阶级因素等也在不断增加。(2分)

解析 首先,根据设问时间“1912—1928年”确定是北洋军阀统治时期;然后结合材料“就会有它独有的特点,有它展现出来的突出问题,有属于这个时代的人物;它既为未来开辟道路、提供条件,也为未来设置局限”提炼出论题;最后结合所学知识进行评述。

19.(1)特点:以爱国主义为主要基调;具有批判封建社会与反侵略色彩;富有战斗性和鼓动性;反映社会现实内容,经世致用。(6分,任答3点即可)

(2)原因:袁世凯政府掀起尊孔复古逆流;民族资本主义的发展和资产阶级的壮大;新文化运动的兴起;十月革命的影响;爱国学生的积极参与。(6分,任答3点即可)

理解:《新青年》《新潮》等新型杂志对旧文学、旧道德发起全面进攻,倡导科学与民主,要求创造新文化,引起中国青年对国家和社会重要问题的讨论和思考;引导民众革新思维方式,改变旧习惯等,起到了思想解放的作用。(4分,言之成理即可)

解析 (1)根据材料一并结合所学知识进行概括即可。

材料 特点

“痛斥外国侵略者和清朝统治者,鼓舞人民起来反抗” 以爱国主义为主要基调,具有批判封建社会与反侵略色彩

“在文学方面……揭示人民群众所遭受的灾难和痛苦”“民间的揭帖和歌谣,以通俗朴素的语言和尖锐鲜明的思想……鼓舞人民起来反抗” 富有战斗性和鼓动性

“揭示人民群众所遭受的灾难和痛苦” 反映社会现实内容,经世致用

(2)第一小问“原因”,结合新文化运动相关知识,从政治、经济、思想文化等方面进行分析。第二小问谈“理解”,可以结合新文化运动的意义进行阐述。

20.论题:中国近代女子学校教育的兴起与社会政治经济的变革有关。(2分)

阐述:1840年鸦片战争之后,西方列强用它们的大炮打开了中国的大门,清政府的腐朽统治,外国侵略者的疯狂掠夺,使中国内外交困,日益贫弱,中国的各种矛盾日益激化,太平天国运动、义和团运动等相继爆发,沉重打击了封建势力和西方列强的侵略。1911年辛亥革命推翻了清王朝的统治,建立了资产阶级共和国,这是中国近代史上的一大变革,开阔了人们的视野,冲击了人们的旧观念,并引发了教育的变革,女子教育兴起,为之后女子教育事业的发展和妇女解放运动培养了最初的人才,也推动了中国自办女学的出现。(10分)

解析 根据材料“1844年,英国‘东方女子教育协进社’女修士阿尔德赛在宁波开办了中国最早的女校”可分析出中国女子学校的创办是随着中国近代化的发展而出现的,伴随着西方国家的侵略,女子教育逐渐发展,女子生活方式、思想均有改变。综上,可以结合鸦片战争以来,西方对中国的侵略、传教士在中国的活动、辛亥革命等一系列事件拟定一个论题并进行论述。

同课章节目录