第六单元 辛亥革命与中华民国的建立(一)(含解析)-《巅峰突破》2026版历史高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立(一)(含解析)-《巅峰突破》2026版历史高三一轮复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 363.9KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-05 15:08:19 | ||

图片预览

文档简介

(

姓名班级考号

密○封○装○订○线密○封○装○订○线

密封线内不要答题

)

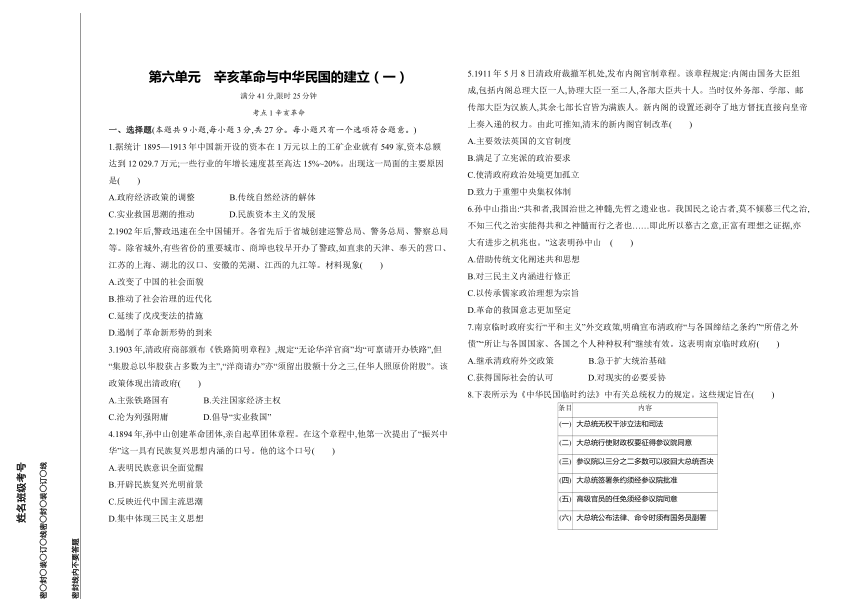

第六单元 辛亥革命与中华民国的建立(一)

满分41分,限时25分钟

考点1 辛亥革命

一、选择题(本题共9小题,每小题3分,共27分。每小题只有一个选项符合题意。)

1.据统计1895—1913年中国新开设的资本在1万元以上的工矿企业就有549家,资本总额达到12 029.7万元;一些行业的年增长速度甚至高达15%~20%。出现这一局面的主要原因是( )

A.政府经济政策的调整 B.传统自然经济的解体

C.实业救国思潮的推动 D.民族资本主义的发展

2.1902年后,警政迅速在全中国铺开。各省先后于省城创建巡警总局、警务总局、警察总局等。除省城外,有些省份的重要城市、商埠也较早开办了警政,如直隶的天津、奉天的营口、江苏的上海、湖北的汉口、安徽的芜湖、江西的九江等。材料现象( )

A.改变了中国的社会面貌

B.推动了社会治理的近代化

C.延续了戊戌变法的措施

D.遏制了革命新形势的到来

3.1903年,清政府商部颁布《铁路简明章程》,规定“无论华洋官商”均“可禀请开办铁路”,但“集股总以华股获占多数为主”,“洋商请办”亦“须留出股额十分之三,任华人照原价附股”。该政策体现出清政府( )

A.主张铁路国有 B.关注国家经济主权

C.沦为列强附庸 D.倡导“实业救国”

4.1894年,孙中山创建革命团体,亲自起草团体章程。在这个章程中,他第一次提出了“振兴中华”这一具有民族复兴思想内涵的口号。他的这个口号( )

A.表明民族意识全面觉醒

B.开辟民族复兴光明前景

C.反映近代中国主流思潮

D.集中体现三民主义思想

5.1911年5月8日清政府裁撤军机处,发布内阁官制章程。该章程规定:内阁由国务大臣组成,包括内阁总理大臣一人,协理大臣一至二人,各部大臣共十人。当时仅外务部、学部、邮传部大臣为汉族人,其余七部长官皆为满族人。新内阁的设置还剥夺了地方督抚直接向皇帝上奏入递的权力。由此可推知,清末的新内阁官制改革( )

A.主要效法英国的文官制度

B.满足了立宪派的政治要求

C.使清政府政治处境更加孤立

D.致力于重塑中央集权体制

6.孙中山指出:“共和者,我国治世之神髓,先哲之遗业也。我国民之论古者,莫不倾慕三代之治,不知三代之治实能得共和之神髓而行之者也……即此所以慕古之意,正富有理想之证据,亦大有进步之机兆也。”这表明孙中山 ( )

A.借助传统文化阐述共和思想

B.对三民主义内涵进行修正

C.以传承儒家政治理想为宗旨

D.革命的救国意志更加坚定

7.南京临时政府实行“平和主义”外交政策,明确宣布清政府“与各国缔结之条约”“所借之外债”“所让与各国国家、各国之个人种种权利”继续有效。这表明南京临时政府( )

A.继承清政府外交政策 B.急于扩大统治基础

C.获得国际社会的认可 D.对现实的必要妥协

8.下表所示为《中华民国临时约法》中有关总统权力的规定。这些规定旨在( )

条目 内容

(一) 大总统无权干涉立法和司法

(二) 大总统行使财政权要征得参议院同意

(三) 参议院以三分之二多数可以驳回大总统否决

(四) 大总统签署条约须经参议院批准

(五) 高级官员的任免须经参议院同意

(六) 大总统公布法律、命令时须有国务员副署

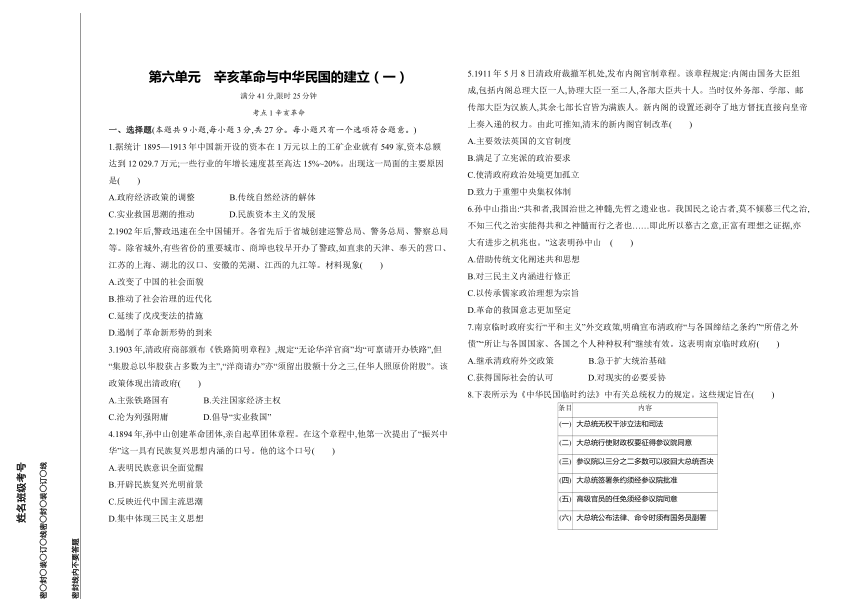

A.确立君主立宪制 B.落实分权制衡原则

C.阻止袁世凯称帝 D.维护民主共和制度

9.民国初年,人们参政议政热情大为高涨,民主共和思想广为传播,社会與论空前开放,社会上兴起移风易俗的潮流。恰如列宁1913年在《亚洲的觉醒》一文中所指出的:“现在中国的政治生活沸腾起来了,社会运动和民主主义高潮正在汹涌澎湃地发展。”这一现象说明( )

A.三民主义解决了社会问题

B.民国政党政治获得成功

C.社会主义成为思想的主流

D.政治变革推动思想解放

二、非选择题(本题共1小题,14分。)

10.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一 清末十年的改革不能说毫无成就,改革官制、修订律例、编练新军、振兴实业、废除科举、兴办学堂、设咨议局、资政院等,确有诸多进展。然而,在改革的速度和方向上,清政府和社会期待逐渐显现出巨大的落差。社会所期望的改革,是要限制君权,扩大民权,建立起现代的君主立宪体制。而清政府的目标则相反,它期望通过改革,将过去模糊的无所不包的君权明确化、法制化。清政府并不想通过改革来放权,而是要通过改革将专制君权披上现代的外衣。

材料二 清末新政是由当时的最高统治者发起和领导的,其涉及的领域与此前相比,不可谓不广泛。比如废除科举、创办新式学堂、奖励出国留学、兴建铁路、扩建新式军队等。然而,《辛丑条约》的签订已经深深地动摇了清王朝的统治根基,其在新政推行过程中受到《辛丑条约》的影响,面临诸多限制。比如,当时的清政府想要在全国范围内修建“巡警所”(“派出所”的雏形)。由于背负着《辛丑条约》的巨额赔款,清政府就算把全部国库收入加起来都不够这一项改革的开支,更不用提兴办其他工业交通等现代化建设了。加上民众当时的社会承受能力也空前低下,清政府虽然制定了一系列改革计划,却只能“量入为出”。更为关键的是,由于羸弱的政府失去了民众信任,本身执政的合法性与正当性被广泛质疑,清王朝陷入“两难境地”,直至最后崩溃也未能从中脱离。

——摘编自新民周刊《萧功秦专访:

保守的文化,迟误的改革,帝国的崩溃》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析说明清末新政的历史作用。(4分)

(2)分别指出两则材料论述清末新政失败原因的角度,并列举可能对学者们选择研究视角造成影响的因素。(8分)

(3)补充一条具体史实,为清末新政失败的必然性提供佐证。(2分)

答案全解全析

1.A 正确项分析:

甲午中日战争后,清政府为了扩大税源,放宽了民间办厂的限制,因此出现材料中的局面,故选A项。

错误项分析:作为1895—1913年民族工业发展的主要原因,排除B项;实业救国的思想能够推动民族工业的发展,但最主要的因素是晚清政府放宽对民间办厂的限制和清末新政给民族工业的发展提供了制度保障,排除C项;据材料“新开设的资本在1万元以上的工矿企业”可知,民族资本主义的发展属于题中的现象,不属于原因,排除D项。

2.B 根据材料并结合所学知识可知,清末警政改革推动了社会治理的近代化,故B项正确。中国半殖民地半封建社会面貌改变是在新中国成立后,排除A项;戊戌变法未涉及警政方面的措施,排除C项;D项表述与史实不符,排除。

3.B 正确项分析:

错误项分析:根据材料“无论华洋官商”均“可禀请开办铁路”可知,清政府并未主张铁路国有,排除A项;华商占股不能说明清政府成为列强的经济附庸,排除C项;实业救国是鼓励创办实业,材料中是强调政府对本国利益的保护,排除D项。

4.C 据题干可知,孙中山“振兴中华”口号具有“民族复兴”思想内涵,结合所学可知,该口号与近代中国思想主流相一致,即挽救民族危亡,实现民族振兴,故选C项;材料体现不出“全面觉醒”,排除A项;据所学可知,抗日战争的胜利开辟了中华民族伟大复兴的光明前景,排除B项;据所学可知,1905年中国同盟会成立,孙中山完整地提出了“三民主义”思想,排除D项。

知识链接

孙中山的三民主义

5.C 题干主旨信息:①时空:1911年5月8日,中国。②关键信息:清末新政时期,清政府预备立宪组建皇族内阁。

逻辑推理与判断:据材料可知,清政府建立皇族内阁,暴露了其维护专制统治的本质,部分立宪派转而支持革命,使清政府政治处境更加孤立,故选C项;文官制度指的是通过考试等手段选拔官员的制度,主要效法英国的文官制度与材料内容不符,排除A项;据所学可知,皇族内阁的设计使立宪派大失所望,没有满足立宪派的政治要求,排除B项;设立皇族内阁的目的是加强君主专制,不涉及中央与地方的关系,致力于重塑中央集权体制与材料主旨不符,排除D项。

6.A

选项 分析 正误

A 据材料可知,孙中山在阐述其共和思想时,结合了中国传统文化,因此是在借助传统文化阐述共和思想 √

B 1924年孙中山在中国国民党第一次全国代表大会中对三民主义进行了重新阐释,并非材料内容 ×

C 孙中山对共和思想的阐述是以实现资产阶级民主共和为宗旨 ×

D 孙中山阐述共和思想是为革命救国,但材料呈现的是孙中山阐述共和思想的手段 ×

7.D

选项 分析 正误

A 南京临时政府承认清政府签订的不平等条约是为了获得列强对南京临时政府的承认和支持,也为中华民国的发展创造一个良好的国际环境,并非对清政府外交政策的继承 ×

B “统治基础”主要是统治阶级赖以控制、管理国家或社会的根基,也就是阶级统治所凭靠的力量和条件,列强并非南京临时政府的统治基础 ×

C 材料没有涉及南京临时政府实行这一外交政策的结果,不能表明南京临时政府获得了国际社会的认可 ×

D 南京临时政府成立后,为获得列强对南京临时政府的承认和支持,也为初生襁褓中的中华民国创造一个良好的国际环境,宣布清政府与列强缔结的条约、清政府所借外债、清政府“让与各国国家、各国之个人种种权利”继续有效,这表明南京临时政府为获得列强的承认和支持对现实做了必要的妥协 √

8.D 解读表格可知,《中华民国临时约法》中的很多条款限制了大总统的权力,结合所学知识可知,当时袁世凯即将担任中华民国临时大总统,为维护民主共和制度,南京临时政府制定了这些条款,故选D项;中华民国属于共和制,不是君主立宪制,故排除A项;B项不是其主要目的,故排除B项;当时制定这些条款的主要目的是防止袁世凯独裁,而不是阻止其称帝,故排除C项。

9.D 解答本题需要正确理解材料内容,具体分析如下:

错误项分析:材料没有涉及三民主义,排除A项;结合所学可知,袁世凯担任民国大总统不久,就解散了国民党和议会,政党政治名存实亡,排除B项;1917年十月革命后,马克思主义才在中国传播开来,在民国初年没有成为思想的主流,排除C项。

10.(1)历史作用:编练新军,加快了中国军队近代化的步伐;废除科举制,兴办学堂,奖励出国留学,促进了国人思想观念及教育制度的近代化;改革官制,建立咨议局、资政院等机构,促进了中国政治体制的近代化;振兴实业,兴建铁路,客观上促进了民族资本主义的发展。(4分,其他答案言之有理亦可)

(2)角度

材料一:清末新政的目标与历史发展进步的方向背道而驰;改革方向违背政治民主化、法治化潮流;改革目标与社会的期待相反。(2分,答出1点即可)

材料二:清末新政缺乏实际推行的物质(经济)基础和民意(群众)基础。(2分)

影响因素:学者的专业背景和理论根基;史料的搜集和占有状况;社会主流意识形态;学术视野和学术交流的范围。(4分,答出2点即可,其他答案言之有理亦可)

(3)示例一

史实:1911年,清政府借铁路“国有化”,迎合列强攫取川汉铁路利权的企图,引发了四川保路运动。(2分)

示例二

史实:1905年,中国同盟会成立,革命组织在全国的发展有了统一领导,清末新政中组建的新军成为革命势力发展的温床,武昌起义就是由新军发起的。(2分)

示例三

史实:1908年清政府颁布的《钦定宪法大纲》和1911年“皇族内阁”的组建使立宪派大失所望,转而支持革命。(2分)

(“示例”仅供参考,其他答案言之有理亦可)

解析 (1)据材料一“清末十年的改革不能说毫无成就,改革官制、修订律例、编练新军、振兴实业……资政院等,确有诸多进展”和材料二“比如废除科举、创办新式学堂、奖励出国留学、兴建铁路、扩建新式军队等”及所学可得出编练新军,加快了中国军队近代化的步伐;废除科举制,兴办学堂,奖励出国留学,促进了国人思想观念及教育制度的近代化;改革官制,建立咨议局、资政院等机构,促进了中国政治体制的近代化;振兴实业,兴建铁路,客观上促进了民族资本主义的发展。

(2)第一小问角度,据材料一“社会所期望的改革,是要限制君权,扩大民权……要通过改革将专制君权披上现代的外衣”可知,清末新政的目标与历史发展进步的方向背道而驰(改革方向违背政治民主化、法治化潮流,改革目标与社会的期待相反);据材料二“《辛丑条约》的签订已经深深地动摇了清王朝的统治根基,其在新政推行过程中受到《辛丑条约》的影响,面临诸多限制”“民众当时的社会承受能力也空前低下”“羸弱的政府失去了民众信任”可知,清末新政缺乏实际推行的物质基础和民意基础。第二小问影响因素,结合所学史学理论的相关知识可知,学者的专业背景和理论根基直接影响学者们的研究视角,同时现有的史料搜集和占有状况、社会主流意识形态、学术视野和学术交流的范围等也是影响学者们选择研究视角的因素。

(3)结合所学从武昌起义的角度补充史实,如1911年,清政府借铁路“国有化”,迎合列强攫取川汉铁路利权的企图,引发了四川保路运动,促进了武昌起义的爆发。从孙中山的革命运动角度补充史实,如1905年,中国同盟会成立,革命组织在全国的发展有了统一领导,清末新政中组建的新军成为革命势力发展的温床,武昌起义就是由新军发起的。从清政府自身改革的角度补充史实,如1908年清政府颁布的《钦定宪法大纲》和1911年“皇族内阁”的组建使立宪派大失所望,转而支持革命。

姓名班级考号

密○封○装○订○线密○封○装○订○线

密封线内不要答题

)

第六单元 辛亥革命与中华民国的建立(一)

满分41分,限时25分钟

考点1 辛亥革命

一、选择题(本题共9小题,每小题3分,共27分。每小题只有一个选项符合题意。)

1.据统计1895—1913年中国新开设的资本在1万元以上的工矿企业就有549家,资本总额达到12 029.7万元;一些行业的年增长速度甚至高达15%~20%。出现这一局面的主要原因是( )

A.政府经济政策的调整 B.传统自然经济的解体

C.实业救国思潮的推动 D.民族资本主义的发展

2.1902年后,警政迅速在全中国铺开。各省先后于省城创建巡警总局、警务总局、警察总局等。除省城外,有些省份的重要城市、商埠也较早开办了警政,如直隶的天津、奉天的营口、江苏的上海、湖北的汉口、安徽的芜湖、江西的九江等。材料现象( )

A.改变了中国的社会面貌

B.推动了社会治理的近代化

C.延续了戊戌变法的措施

D.遏制了革命新形势的到来

3.1903年,清政府商部颁布《铁路简明章程》,规定“无论华洋官商”均“可禀请开办铁路”,但“集股总以华股获占多数为主”,“洋商请办”亦“须留出股额十分之三,任华人照原价附股”。该政策体现出清政府( )

A.主张铁路国有 B.关注国家经济主权

C.沦为列强附庸 D.倡导“实业救国”

4.1894年,孙中山创建革命团体,亲自起草团体章程。在这个章程中,他第一次提出了“振兴中华”这一具有民族复兴思想内涵的口号。他的这个口号( )

A.表明民族意识全面觉醒

B.开辟民族复兴光明前景

C.反映近代中国主流思潮

D.集中体现三民主义思想

5.1911年5月8日清政府裁撤军机处,发布内阁官制章程。该章程规定:内阁由国务大臣组成,包括内阁总理大臣一人,协理大臣一至二人,各部大臣共十人。当时仅外务部、学部、邮传部大臣为汉族人,其余七部长官皆为满族人。新内阁的设置还剥夺了地方督抚直接向皇帝上奏入递的权力。由此可推知,清末的新内阁官制改革( )

A.主要效法英国的文官制度

B.满足了立宪派的政治要求

C.使清政府政治处境更加孤立

D.致力于重塑中央集权体制

6.孙中山指出:“共和者,我国治世之神髓,先哲之遗业也。我国民之论古者,莫不倾慕三代之治,不知三代之治实能得共和之神髓而行之者也……即此所以慕古之意,正富有理想之证据,亦大有进步之机兆也。”这表明孙中山 ( )

A.借助传统文化阐述共和思想

B.对三民主义内涵进行修正

C.以传承儒家政治理想为宗旨

D.革命的救国意志更加坚定

7.南京临时政府实行“平和主义”外交政策,明确宣布清政府“与各国缔结之条约”“所借之外债”“所让与各国国家、各国之个人种种权利”继续有效。这表明南京临时政府( )

A.继承清政府外交政策 B.急于扩大统治基础

C.获得国际社会的认可 D.对现实的必要妥协

8.下表所示为《中华民国临时约法》中有关总统权力的规定。这些规定旨在( )

条目 内容

(一) 大总统无权干涉立法和司法

(二) 大总统行使财政权要征得参议院同意

(三) 参议院以三分之二多数可以驳回大总统否决

(四) 大总统签署条约须经参议院批准

(五) 高级官员的任免须经参议院同意

(六) 大总统公布法律、命令时须有国务员副署

A.确立君主立宪制 B.落实分权制衡原则

C.阻止袁世凯称帝 D.维护民主共和制度

9.民国初年,人们参政议政热情大为高涨,民主共和思想广为传播,社会與论空前开放,社会上兴起移风易俗的潮流。恰如列宁1913年在《亚洲的觉醒》一文中所指出的:“现在中国的政治生活沸腾起来了,社会运动和民主主义高潮正在汹涌澎湃地发展。”这一现象说明( )

A.三民主义解决了社会问题

B.民国政党政治获得成功

C.社会主义成为思想的主流

D.政治变革推动思想解放

二、非选择题(本题共1小题,14分。)

10.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一 清末十年的改革不能说毫无成就,改革官制、修订律例、编练新军、振兴实业、废除科举、兴办学堂、设咨议局、资政院等,确有诸多进展。然而,在改革的速度和方向上,清政府和社会期待逐渐显现出巨大的落差。社会所期望的改革,是要限制君权,扩大民权,建立起现代的君主立宪体制。而清政府的目标则相反,它期望通过改革,将过去模糊的无所不包的君权明确化、法制化。清政府并不想通过改革来放权,而是要通过改革将专制君权披上现代的外衣。

材料二 清末新政是由当时的最高统治者发起和领导的,其涉及的领域与此前相比,不可谓不广泛。比如废除科举、创办新式学堂、奖励出国留学、兴建铁路、扩建新式军队等。然而,《辛丑条约》的签订已经深深地动摇了清王朝的统治根基,其在新政推行过程中受到《辛丑条约》的影响,面临诸多限制。比如,当时的清政府想要在全国范围内修建“巡警所”(“派出所”的雏形)。由于背负着《辛丑条约》的巨额赔款,清政府就算把全部国库收入加起来都不够这一项改革的开支,更不用提兴办其他工业交通等现代化建设了。加上民众当时的社会承受能力也空前低下,清政府虽然制定了一系列改革计划,却只能“量入为出”。更为关键的是,由于羸弱的政府失去了民众信任,本身执政的合法性与正当性被广泛质疑,清王朝陷入“两难境地”,直至最后崩溃也未能从中脱离。

——摘编自新民周刊《萧功秦专访:

保守的文化,迟误的改革,帝国的崩溃》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析说明清末新政的历史作用。(4分)

(2)分别指出两则材料论述清末新政失败原因的角度,并列举可能对学者们选择研究视角造成影响的因素。(8分)

(3)补充一条具体史实,为清末新政失败的必然性提供佐证。(2分)

答案全解全析

1.A 正确项分析:

甲午中日战争后,清政府为了扩大税源,放宽了民间办厂的限制,因此出现材料中的局面,故选A项。

错误项分析:作为1895—1913年民族工业发展的主要原因,排除B项;实业救国的思想能够推动民族工业的发展,但最主要的因素是晚清政府放宽对民间办厂的限制和清末新政给民族工业的发展提供了制度保障,排除C项;据材料“新开设的资本在1万元以上的工矿企业”可知,民族资本主义的发展属于题中的现象,不属于原因,排除D项。

2.B 根据材料并结合所学知识可知,清末警政改革推动了社会治理的近代化,故B项正确。中国半殖民地半封建社会面貌改变是在新中国成立后,排除A项;戊戌变法未涉及警政方面的措施,排除C项;D项表述与史实不符,排除。

3.B 正确项分析:

错误项分析:根据材料“无论华洋官商”均“可禀请开办铁路”可知,清政府并未主张铁路国有,排除A项;华商占股不能说明清政府成为列强的经济附庸,排除C项;实业救国是鼓励创办实业,材料中是强调政府对本国利益的保护,排除D项。

4.C 据题干可知,孙中山“振兴中华”口号具有“民族复兴”思想内涵,结合所学可知,该口号与近代中国思想主流相一致,即挽救民族危亡,实现民族振兴,故选C项;材料体现不出“全面觉醒”,排除A项;据所学可知,抗日战争的胜利开辟了中华民族伟大复兴的光明前景,排除B项;据所学可知,1905年中国同盟会成立,孙中山完整地提出了“三民主义”思想,排除D项。

知识链接

孙中山的三民主义

5.C 题干主旨信息:①时空:1911年5月8日,中国。②关键信息:清末新政时期,清政府预备立宪组建皇族内阁。

逻辑推理与判断:据材料可知,清政府建立皇族内阁,暴露了其维护专制统治的本质,部分立宪派转而支持革命,使清政府政治处境更加孤立,故选C项;文官制度指的是通过考试等手段选拔官员的制度,主要效法英国的文官制度与材料内容不符,排除A项;据所学可知,皇族内阁的设计使立宪派大失所望,没有满足立宪派的政治要求,排除B项;设立皇族内阁的目的是加强君主专制,不涉及中央与地方的关系,致力于重塑中央集权体制与材料主旨不符,排除D项。

6.A

选项 分析 正误

A 据材料可知,孙中山在阐述其共和思想时,结合了中国传统文化,因此是在借助传统文化阐述共和思想 √

B 1924年孙中山在中国国民党第一次全国代表大会中对三民主义进行了重新阐释,并非材料内容 ×

C 孙中山对共和思想的阐述是以实现资产阶级民主共和为宗旨 ×

D 孙中山阐述共和思想是为革命救国,但材料呈现的是孙中山阐述共和思想的手段 ×

7.D

选项 分析 正误

A 南京临时政府承认清政府签订的不平等条约是为了获得列强对南京临时政府的承认和支持,也为中华民国的发展创造一个良好的国际环境,并非对清政府外交政策的继承 ×

B “统治基础”主要是统治阶级赖以控制、管理国家或社会的根基,也就是阶级统治所凭靠的力量和条件,列强并非南京临时政府的统治基础 ×

C 材料没有涉及南京临时政府实行这一外交政策的结果,不能表明南京临时政府获得了国际社会的认可 ×

D 南京临时政府成立后,为获得列强对南京临时政府的承认和支持,也为初生襁褓中的中华民国创造一个良好的国际环境,宣布清政府与列强缔结的条约、清政府所借外债、清政府“让与各国国家、各国之个人种种权利”继续有效,这表明南京临时政府为获得列强的承认和支持对现实做了必要的妥协 √

8.D 解读表格可知,《中华民国临时约法》中的很多条款限制了大总统的权力,结合所学知识可知,当时袁世凯即将担任中华民国临时大总统,为维护民主共和制度,南京临时政府制定了这些条款,故选D项;中华民国属于共和制,不是君主立宪制,故排除A项;B项不是其主要目的,故排除B项;当时制定这些条款的主要目的是防止袁世凯独裁,而不是阻止其称帝,故排除C项。

9.D 解答本题需要正确理解材料内容,具体分析如下:

错误项分析:材料没有涉及三民主义,排除A项;结合所学可知,袁世凯担任民国大总统不久,就解散了国民党和议会,政党政治名存实亡,排除B项;1917年十月革命后,马克思主义才在中国传播开来,在民国初年没有成为思想的主流,排除C项。

10.(1)历史作用:编练新军,加快了中国军队近代化的步伐;废除科举制,兴办学堂,奖励出国留学,促进了国人思想观念及教育制度的近代化;改革官制,建立咨议局、资政院等机构,促进了中国政治体制的近代化;振兴实业,兴建铁路,客观上促进了民族资本主义的发展。(4分,其他答案言之有理亦可)

(2)角度

材料一:清末新政的目标与历史发展进步的方向背道而驰;改革方向违背政治民主化、法治化潮流;改革目标与社会的期待相反。(2分,答出1点即可)

材料二:清末新政缺乏实际推行的物质(经济)基础和民意(群众)基础。(2分)

影响因素:学者的专业背景和理论根基;史料的搜集和占有状况;社会主流意识形态;学术视野和学术交流的范围。(4分,答出2点即可,其他答案言之有理亦可)

(3)示例一

史实:1911年,清政府借铁路“国有化”,迎合列强攫取川汉铁路利权的企图,引发了四川保路运动。(2分)

示例二

史实:1905年,中国同盟会成立,革命组织在全国的发展有了统一领导,清末新政中组建的新军成为革命势力发展的温床,武昌起义就是由新军发起的。(2分)

示例三

史实:1908年清政府颁布的《钦定宪法大纲》和1911年“皇族内阁”的组建使立宪派大失所望,转而支持革命。(2分)

(“示例”仅供参考,其他答案言之有理亦可)

解析 (1)据材料一“清末十年的改革不能说毫无成就,改革官制、修订律例、编练新军、振兴实业……资政院等,确有诸多进展”和材料二“比如废除科举、创办新式学堂、奖励出国留学、兴建铁路、扩建新式军队等”及所学可得出编练新军,加快了中国军队近代化的步伐;废除科举制,兴办学堂,奖励出国留学,促进了国人思想观念及教育制度的近代化;改革官制,建立咨议局、资政院等机构,促进了中国政治体制的近代化;振兴实业,兴建铁路,客观上促进了民族资本主义的发展。

(2)第一小问角度,据材料一“社会所期望的改革,是要限制君权,扩大民权……要通过改革将专制君权披上现代的外衣”可知,清末新政的目标与历史发展进步的方向背道而驰(改革方向违背政治民主化、法治化潮流,改革目标与社会的期待相反);据材料二“《辛丑条约》的签订已经深深地动摇了清王朝的统治根基,其在新政推行过程中受到《辛丑条约》的影响,面临诸多限制”“民众当时的社会承受能力也空前低下”“羸弱的政府失去了民众信任”可知,清末新政缺乏实际推行的物质基础和民意基础。第二小问影响因素,结合所学史学理论的相关知识可知,学者的专业背景和理论根基直接影响学者们的研究视角,同时现有的史料搜集和占有状况、社会主流意识形态、学术视野和学术交流的范围等也是影响学者们选择研究视角的因素。

(3)结合所学从武昌起义的角度补充史实,如1911年,清政府借铁路“国有化”,迎合列强攫取川汉铁路利权的企图,引发了四川保路运动,促进了武昌起义的爆发。从孙中山的革命运动角度补充史实,如1905年,中国同盟会成立,革命组织在全国的发展有了统一领导,清末新政中组建的新军成为革命势力发展的温床,武昌起义就是由新军发起的。从清政府自身改革的角度补充史实,如1908年清政府颁布的《钦定宪法大纲》和1911年“皇族内阁”的组建使立宪派大失所望,转而支持革命。

同课章节目录