第三单元 单元提升卷(含解析)-《巅峰突破》2026版历史高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 第三单元 单元提升卷(含解析)-《巅峰突破》2026版历史高三一轮复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 534.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-05 15:08:19 | ||

图片预览

文档简介

(

姓名班级考号

密○封○装○订○线密○封○装○订○线

密封线内不要答题

)

单元提升卷

满分100分,限时75分钟

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题意。)

1.据记载,两宋时期50%以上的进士出身平民;而在《新唐书》和《旧唐书》中记载的830名进士中,出身望族和公卿子弟者最多,高达71%,小姓为13.1%,寒素子弟仅占15.9%。据此可知,宋代科举制 ( )

A.维护了儒学主导地位 B.消除了阶层流动限制

C.推动了文官政治发展 D.录取人数大幅度增加

2.北宋时期,对历代兴亡的考察在数量上有了快速增长,出现了考察“小大之国所以治乱兴衰之迹”的兴亡论专书,还有数量浩繁的专门讨论历代兴亡之事的文章。出现这种情况的主要原因是( )

A.对五代政权更迭的反思 B.宋代史学的发展

C.读书人参政议政的热情 D.内忧外患的形势

3.宋太祖在位时把武将宋偓之女立为皇后,为其子赵德昭迎娶武将陈思让之女,将自己的妹妹嫁给武将高怀德,而自己的两个女儿也分别嫁给武将石守信之子石保吉、王审琦之子王承衍。宋太祖此举( )

A.意在缓和统治阶层内部矛盾

B.解决了武将专权的历史问题

C.旨在笼络武将参与国家治理

D.保障了文官集团的政治权力

4.宋代文官凭着“差遣”担任指定的工作,大多数官员都由带着其他官职的人员出任,而那些官员的本来职务,却是由另外一些被“差遣”的官员担任的。在各路及其所辖的州县,都有直接由中央管辖的单位派驻。宋朝这一做法 ( )

A.加剧了冗官问题 B.解决了地方割据

C.减轻了财政负担 D.增强了治理能力

5.北宋使用地方行政体制分离制,在每一高层政区建立多个机构,高层行政组织的数目数倍于高层政区数,中央的行政幅度剧增。以北宋熙宁以后为例,全国共二十三转运使路,每路有漕、宪、仓三个机构,高层行政组织数超七十个。这一制度设计主要目的是( )

A.稳定国家行政成本

B.提高中枢决策效率

C.强化君主专制权力

D.分化地方行政权力

6.下表内容是金朝的三次政治制度改革。

改革 统治者 部分内容

第一次 金太祖和金太宗 将部落联盟机关改造为勃极烈制度,国家重大事情都要召开勃极烈会议来解决

第二次 金熙宗 废除了勃极烈制度,在中央设立尚书、中书、门下三省,但三省要职多由宗亲担任

第三次 海陵王 废除中书省、门下省,确立尚书一省为皇帝控制下的唯一最高辅政机构

上述改革( )

A.满足了大一统政权的需要

B.表明金朝完成了制度建设

C.有利于中央集权不断加强

D.说明三省制具有很强适应性

7.《元史·百官志》记载,户部“掌天下户口、钱粮、田土之政令”,而宣徽院掌管诸王宗戚、蒙古万户的粮食和差发;刑部“掌天下刑名法律之政令”。但大宗正府掌管诸王驸马的刑事词讼;兵部和枢密院分掌屯田和兵甲征调,但无法介入诸王驸马私属军队的管领。由此可见当时( )

A.三省六部制分工明确 B.因俗而治、分配合理

C.官制设置有职能重叠 D.行政效率低下

8.明末清初学者顾祖禹认为辽南京(今北京)是契丹人担心被中原政权再次收复而设,它显示的是辽对其南界的固守;金中都则是女真人出于既顾及北方根本、又面向中原地区的战略而立,它表明了金朝将政治文化中心主动南移;元大都的崛起,则是蒙古人进而将其作为从西北到东南控制全国的政治枢纽的产物。这一论述表明辽宋夏金元时期( )

A.少数民族不断进步 B.区域经济迅速发展

C.边疆开发条件成熟 D.政治制度渐趋严密

9.1271年,忽必烈依据汉文化经典将国号由“大蒙古国”改为“大元”。1307年秋,元武宗称孔子为“大成至圣文宣王”,对孔子的尊崇超越了唐、宋两代。由此可知,元朝旨在( )

A.显示朝廷推行儒家思想的决心

B.增强民族平等和谐意识

C.形成社会尊崇孔子的风尚

D.利用主流思想稳固统治

10.元朝的行省是中书省在地方的最高一级行政机构,其职权为“掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省为表里……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领之”。据此可知,元朝( )

A.地方行政层级趋于简化

B.中央集权体制有所创新

C.行省权力的独立性增强

D.中央难以有效控制地方

11.宋代“民聚不成县而有税课者,则为镇”,镇置监镇官。如景德镇设镇后,朝廷在此设监镇官,兼管商税及窑税,或佐理监陶。《河南强氏家谱》记载强子魁“宋绍定戊子(1228年)以文学进,仕饶州通判,以监陶得至浮梁景德镇”。据此可推知,宋代( )

A.镇的经济功能凸显 B.营商环境较宽松

C.推行崇文抑武政策 D.官营手工业繁荣

12.宋代“平原沃土,桑柘甚盛,蚕女勤苦,罔畏饥渴。……茧簿山立,缫车之声连甍相闻。非贵非骄,靡不务此。……争为纤巧,以渔倍息”。这反映( )

A.家庭手工业已在从事商品生产

B.农产品商品化的程度大大提高

C.精耕细作传统农业得到新发展

D.资本主义萌芽最早出现在宋代

13.北宋时期,淮南地区由于种茶农户众多,专门称之为“园户”。福建地区最上品的龙凤团茶,价黄金二两。明州、福州、广州一带,出现了很多“霜糖户”,专门种蔗制糖,甚至远销海外。可见,当时南方地区( )

A.海外贸易提高了农户社会地位

B.城市发展刺激消费观的更新

C.面向普通民众的基层市场活跃

D.农业生产的商品化倾向明显

14.《东京梦华录》记载:“如宣德门元夜点照,门下亦置露台……都下卖鹌鹑骨饳儿、圆子、堆拍、白肠……龙眼、荔枝诸般市合,团团密摆,准备御前索唤。”这说明宋朝( )

A.市民阶层物质生活的充裕

B.长途贩运贸易高度发达

C.经济发展丰富了饮食文化

D.政府放松对商业的监管

15.孔子认为“君子喻于义,小人喻于利”;孟子提出了“舍生取义”;南宋朱熹认为“义者,天理之所宜;利者,人情之所欲”,他认为,凡是维持生存所需之外的利,都是应该被批判的;南宋陆九渊在义利之辨中强调“辨其志”,“人之所喻由其所习,所习由其所志”。由此可见儒学的发展( )

A.折射出士人的社会责任感

B.受到外来宗教理论的启发

C.逐渐倾向于客观唯心主义

D.打破了传统儒学信仰体系

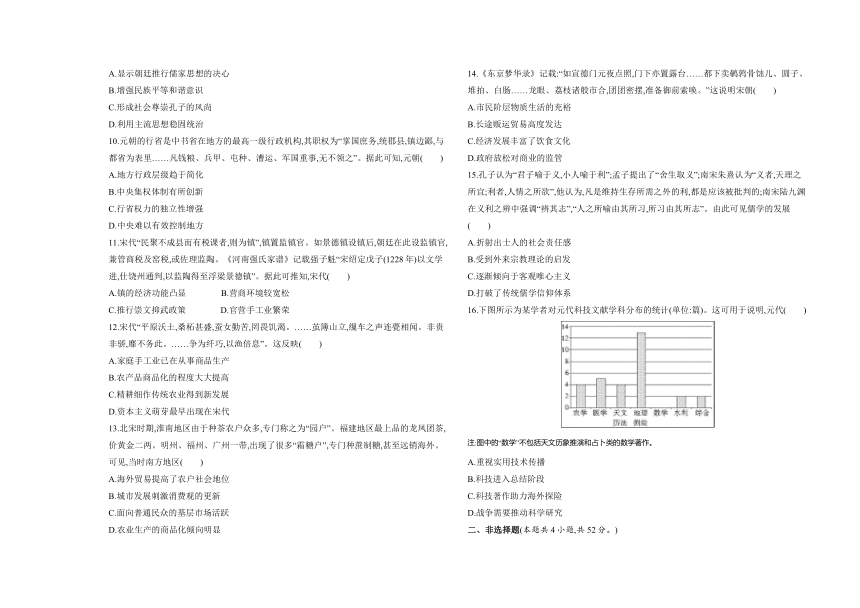

16.下图所示为某学者对元代科技文献学科分布的统计(单位:篇)。这可用于说明,元代( )

注:图中的“数学”不包括天文历象推演和占卜类的数学著作。

A.重视实用技术传播

B.科技进入总结阶段

C.科技著作助力海外探险

D.战争需要推动科学研究

二、非选择题(本题共4小题,共52分。)

17.(14分)宋代在政治、经济、文化、社会生活等方面表现出的独特气质,被称为宋韵文化。在时人及今人的文献中均能觅得宋韵文化的精神特质。阅读材料,回答问题。

材料 宋韵文化,薪火相传

序号 引文 出处

甲 天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤 《宋史·王安石传》

天下久安则政必有弊者,三王所不能免 《范文正公仲淹墓志铭》

乙 为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平 张载《横渠语录》

治天下,蔽以一言,曰公而已,朕(宋高宗)亦安得而私 李心传《建炎以来系年要录》

丙 宋神宗:“东南利国之大,舶商亦居其一焉。昔钱(指吴越政权)、刘(指南汉政权)窃据浙、广,内足自富,外足抗中国(指中原政权)者,亦由笼海商得术也。” 杨仲良《续修四库全书·皇宋通鉴长编纪事本末》

当时整个大宋国的海岸线,北至胶州湾,中经杭州湾和福州、漳州、泉州金三角,南至广州湾,再到琼州海峡,都对外开放,与西洋、南洋诸国发展商贸 吴钩《涨海声中万国商——宋代:中国的大航海时代》

(1)根据材料信息,概括宋韵文化精神特质的具体表现。(6分)

(2)试举一例宋韵文化的其他研究角度加以说明。(4分)

(3)以宋韵文化为切口研究中华优秀传统文化并进行阐释。(4分)

18.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 成吉思汗时已在境内开设驿站,窝阔台时正式建立驿站制度。忽必烈定都大都后,驿站制度更大规模地发展起来,以大都为中心修筑了四通八达的驿道。据《经世大典》记载,元顺帝时全国有驿站1 500多处。驿路东通奴儿干之地,北通吉利吉思部落,西南通西藏。驿站有陆站和水站,水站用船。陆站又有马站、牛站、车站、轿站、步站之分。辽东黑龙江下游则置狗站,用狗拉雪橇行于冰雪之上。1289年设立泉州到杭州的海站。……元政府特设站户,有一定的免税特权,用以维持驿站运行。驿站上一切交通工具和使臣饮食供应,一部分由政府补贴,大部分由站户负担。专用于传递紧急文书的邮驿叫急递铺,主要传递军政机要文件。

(1)根据材料并结合所学知识,概括元代驿传制度的特点,并分析其所要解决的深层次问题。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,补充一条元朝为解决上述深层次问题所采取的其他举措,并说明理由。(6分)

19.(12分)阅读材料,回答问题。

材料 与汉唐相比,宋代确实在诸多方面表现出更强烈的开放包容气象。在这个时期,商业和手工业的发展推动了城市化进程,也促进了货币经济和市场经济的发展。同时,宋代还与外国建立了贸易关系,推动了中国与外部世界的交流和融合。宋代科举取士不问家世,取消了唐代工商杂类不得参加科举的规定,并实行誊录、糊名等更有利于公平的措施,罢除了唐代的通榜、公荐等对世家子弟有利的做法。录取“一切以程文为去留”,在制度上为不同阶层、不同群体打开了通过科场的角逐实现社会流动的通道。如寒门子弟欧阳修、范仲淹科举显荣,边远士子苏轼、苏辙同榜登科。在宋代,文化的发展表现在多个方面,如诗词、小说、绘画、书法等,这些文化形式的繁荣为文化开放提供了有力支撑。尽管宋代在经济和文化方面有很高的开放度,但宋代仍然运行在王朝体制的轨道上,其基本制度、基本观念、生产关系等规范社会运行形态的基本因素并未出现根本的变革,有些方面,例如对百姓的苛重负担、政治生态的每况愈下等有过之而无不及。

——摘编自黄纯艳《新变与局限:

宋代社会的开放度》

结合材料,以“新变·局限”为主题写一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰)

20.(14分)阅读材料,回答问题。

材料一 近岁富商庸俗与厚藏者嫁女,亦于榜下捉婿,厚捉钱以饵士人,使之俯就,一婿至千余缗。

——〔宋〕朱彧《萍洲可谈》

薛居正子薛惟吉之嫠妇(即寡妇)柴氏,将携资再嫁。士大夫向敏中、张齐贤都争着求取。

——摘编自《续资治通鉴长编》

据南宋学者洪迈撰写的《夷坚志》记载,宋代妇女再婚的事例共有61例,其中再嫁者55人,三嫁者6人。

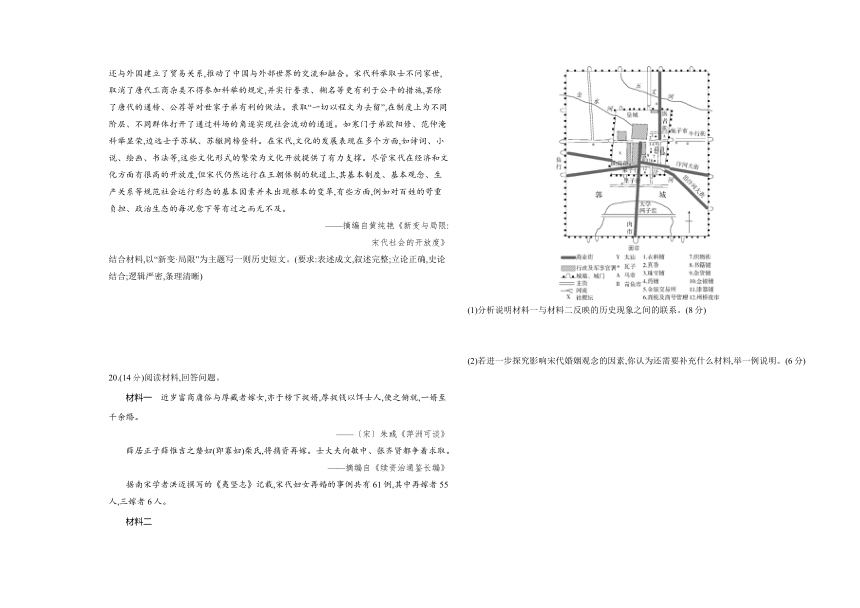

材料二

(1)分析说明材料一与材料二反映的历史现象之间的联系。(8分)

(2)若进一步探究影响宋代婚姻观念的因素,你认为还需要补充什么材料,举一例说明。(6分)

答案全解全析

单元提升卷

1.C 本题的解题关键是正确理解唐朝到两宋数据的变化。

错误项分析:材料中强调的是宋代科举制发展对于阶层流动的影响,而非对儒学的影响,排除A项;“消除了”一词表述过于绝对,与历史事实不符,排除B项;材料没有涉及两宋进士的录取人数,排除D项。

2.D 题干主旨信息:①时空:北宋。②阶段特征:北宋时期积贫积弱,民族政权并立。③事件信息:对历代兴亡的考察在数量上有了快速增长。

逻辑推理与判断:根据材料“对历代兴亡的考察……专门讨论历代兴亡之事的文章”可知,北宋时期各种讨论历代兴亡的文章大量出现,体现了人们对国家兴亡的关注,结合北宋时期积贫积弱、民族政权并立的社会现实,可得北宋面临内忧外患的形势,进而引起了人们关注国家兴亡,故选D项。

错误项分析:

选项 分析 错误类型

A 反思五代政权更迭表现在实行一系列的政治举措,防止武将专权等方面 张冠李戴

B 史学较为关注史实记载和史学理论发展,对治乱兴衰的讨论不是史学关注的核心内容,且这不能成为士人关注国家兴亡的主要原因 结论错误

C 宋人更多通过科举等积极参与国家治理 张冠李戴

3.A 根据材料可知,宋太祖和武将家族联姻,这有助于缓和赵氏与各武将的关系,进而缓和统治阶层的内部矛盾,故A项正确。宋初以崇文抑武、重用文官等方式抵制武将势力膨胀,排除B项;结合所学可知,宋初对材料中的这些武将采取的方式是收回兵权,并不是要其参与国家治理,排除C项;与武将联姻跟文官集团没有直接关系,且宋初文官政治尚未完全形成,排除D项。

4.A 材料表明宋代文官大多凭着“差遣”担任指定的工作,而那些官员的本来职务,却是由另外一些被“差遣”的官员担任的,可知宋代用分化事权的方式来加强中央集权,但这使得宋代制度过于僵化,权力分割过细,人浮于事,导致冗官现象,这降低了政府治理能力,A项正确;宋代加强了中央集权,有效防止地方出现割据,不能说解决了,排除B项;根据所学可知宋代冗官现象加重了财政负担,排除C项;冗官问题降低了政府治理能力,排除D项。

5.D 据材料“北宋使用地方行政体制分离制”“每一高层政区建立多个机构”可以看出北宋地方政区的机构较多,这说明北宋分化地方行政权力,故选D项;机构众多,官员数量也会增多,加大国家行政成本,排除A项;机构太多,职责划分过细,不利于提高决策效率,排除B项;地方行政体制分离制主要是为了削弱地方,加强中央集权,而不是强化君主专制,排除C项。

6.C 根据材料“召开勃极烈会议”“在中央设立尚书、中书、门下三省”“尚书一省为皇帝控制下的唯一最高辅政机构”可知,金朝历次改革都在不断加强中央集权,故选C项;结合所学知识可知,金朝并不是大一统政权,排除A项;“完成了”表述绝对,排除B项;结合材料可知,金熙宗时期设立了三省制,但是到海陵王时期,两省被废,变成了一省制,三省制存在的时间并不长,所以无法体现三省制具有很强的适应性,排除D项。

7.C

选项 分析 正误

A 元朝中央实行一省制(中书省) ×

B 材料体现的是中央官僚机构的职能,与因俗而治(针对不同地区、不同民族采取不同治理政策)无关 ×

C 据材料可知,元朝在财富钱粮管理方面、刑事方面和军事方面,同一职能都由多个机构掌管,可见当时官制机构的职能重叠 √

D 材料无法体现行政效率低下 ×

8.A 本题的解题关键是正确分析北京从辽到元政治地位的变动。

错误项分析:题干述及的是辽、金、元少数民族政权比较重视汉族所统治的地区,涉及的是政治方面,而不是经济层面,排除B项;题干述及该时期的一些少数民族政权比较重视汉族所统治的中原地区,与“边疆开发”无关,排除C项;题干没有述及诸多政权的政治制度,排除D项。

9.D 根据材料并结合所学可知,忽必烈依据汉文化经典改国号,元武帝称孔子为“大成至圣文宣王”,是要用中原主流思想文化来维护自身的统治,故选D项;推行儒家思想是手段,而不是主要目的,排除A项;儒家思想强调等级,并不是平等,排除B项;汉代儒学成为正统思想,便已经出现了尊孔风尚,排除C项。

10.B 据材料“元朝的行省是中书省在地方的最高一级行政机构”并结合所学可知元朝的行省作为中央中书省在地方的派出机构,逐渐形成常设一级行政机构,地方行省职权范围广泛,体现了中央集权与地方分权相结合的特点,相对于郡县制是一次重要的创新,故选B项;行省制在地方行政层级上实行省、路、府、州、县多级行政制度,行政层级并未趋于简化,排除A项;行省是中央中书省的派出机构,受中央中书省的直接控制,有利于加强中央集权,排除C项;地方行省在处理地方重大军国大事时,必须受到中央节制,有利于加强中央集权,排除D项。

11.A 根据材料可知,因商业活动而聚居在一起的人,如果人口达不到县的规模,则可以设立城镇,且朝廷设置监镇官兼管商税及窑税,或佐理监陶,体现了国家对这些镇的重视,而国家收税的行为侧面反映了这些镇的经济获得发展,即镇的经济功能凸显,故选A项;宋代的营商环境相对宽松,但材料强调官府设监镇官管理商税,反映的是国家加强对商业的管理,并非反映宽松的一面,排除B项;材料没有涉及崇文抑武政策,排除C项;官营手工业的产品一般不进入市场,朝廷设官收税的行为一般不针对官营手工业,因此材料反映不出官营手工业的发展状况,排除D项。

12.A 材料主要描写了江南地区丝织业的发展情况。根据材料“蚕女勤苦,罔畏饥渴”“缫车之声连甍相闻。非贵非骄,靡不务此”“以渔倍息”可知,当地很多人从事纺织业生产,且纺织业的获利较多,其生产并不完全是为了满足自身的需要和缴纳赋税,产品进入市场获利的占比增加,体现了家庭手工业已在从事商品生产,故A项正确。据所学知识可知,明清时期农产品商品化程度加深,且材料体现的是家庭手工业生产,排除B项;材料体现家庭手工业的商品生产,没有涉及精耕细作的传统农业,排除C项;据所学知识可知,资本主义萌芽的特点是使用雇佣劳动进行大规模的生产,材料没有涉及雇佣劳动,排除D项。

知识拓展

经营 形态 管理方式 产品服务 对象 是否进入 市场

官营 手工业 政府直接经营 官家专用和皇帝私用 不进入市场

私营 手工业 私人自主经营 民间消费 进入市场

家庭 手工业 农民的副业 自足和缴纳赋税 自足,剩余进入市场

13.D 据材料“种茶农户众多”“专门种蔗制糖……海外”可知,北宋时期,南方出现众多种茶的“园户”和专门种蔗制糖的“霜糖户”,与市场联系紧密,说明当时南方地区农业生产的商品化倾向明显,故选D项;社会地位指社会成员在社会系统中所处的位置,材料不涉及农户社会地位问题,排除A项;材料强调农产品的商品化倾向,与城市发展无关,排除B项;“价黄金二两”说明不是面向普通民众,排除C项。

14.C 材料“诸般市合,团团密摆,准备御前索唤”的意思是附近卖各色小吃的摊位很多,都是给皇帝点吃食准备的,反映了宋朝东京商品丰富,且有直供皇帝的小吃在特定节日摆放,体现了当时经济发展对饮食文化的影响,故选C项;材料“御前索唤”仅体现了皇帝的物质生活充裕,没有说明市民的情况,排除A项;材料体现不出长途贩运贸易“高度发达”,排除B项;宋朝政府放松了对商业的监管,但材料不涉及政府政策,只能看出皇帝对这些摊贩并未严厉禁止,排除D项。

15.A 据题干可知,孔子、孟子、朱熹、陆九渊都强调了社会责任感,故选A项;孔子、孟子生活的时代,并没有外来宗教传入中国,排除B项;陆九渊的思想属于主观唯心主义,排除C项;朱熹、陆九渊思想是对传统儒家思想的继承发展,他们的思想并未打破传统儒学信仰体系,排除D项。

16.A 据材料可知,元代科技文献主要集中在地理测绘上,其次是医学、农学、天文历法等,这些都属于实用技术,A项正确;明清时期科技进入总结阶段,排除B项;地理测绘主要为国内的地理测绘,与海外探险关系不大,排除C项;地理测绘与战争需要关系不大,排除D项。

17.(1)表现:革故鼎新的勇气;胸怀天下的责任担当;对外开放的胸襟;注重道德教化的风气。(任答1点得2分,共6分)

(2)示例1:城市生活的角度(2分),如开封的市井风情浓厚、宋词流行、人们较为重视生活的品质等。(2分)

示例2:文学艺术的角度(2分),如宋词、话本流行,反映出当时城市经济繁荣、市民阶层崛起。(2分)

示倒3:思想文化发展角度(2分),如理学诞生,标志着儒学发展到成熟阶段,儒学更加思辨化、哲理化。(2分)

示例4:科学技术发展角度(2分),如活字印刷术、指南针的发明,说明宋代是一个注重创造发明、具有创新精神的时代。(2分)

(只要学生选取角度合理,且举例符合所选角度并言之成理即可得分。)

(3)从宋代文化创新性、重要性的角度作答,如宋代在政治、经济、文化、科技等诸多方面,达到了前所未有的高度,在此基础上形成的宋韵精神是中华优秀传统文化的重要组成部分;(2分)从宋代文化绵延千年、对后世影响深远的角度作答,如宋代的精神对后世影响深远,其文化精髓已经融入当代社会,为中华优秀传统文化注入了新的能量。(2分)

解析 (1)宋韵文化精神特质的具体表现根据材料并结合所学进行概括。

依据 具体表现

天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤 革故鼎新的勇气

为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平 胸怀天下的责任担当

当时整个大宋国的海岸线……都对外开放,与西洋、南洋诸国发展商贸 对外开放的胸襟

据所学(程朱理学等) 注重道德教化的风气

(2)据材料导入语中“宋代在政治、经济、文化、社会生活等方面表现出的独特气质,被称为宋韵文化”,可以选择以上诸方面中的一个方面,说明时最好选择具有典型性和代表性的史实。

如在城市生活方面:开封的市井风情(《清明上河图》)浓厚、宋词流行、人们较为重视生活的品质(勾栏、瓦肆)等。

(3)据题干要求可知,该题目要求回答宋朝的突出成就对后世影响深远,其落脚点要放在“中华优秀传统文化”。结合所学可知,宋代的精神对后世影响深远,其文化精髓已经融入当代社会,为中华优秀传统文化注入了新的能量。除此之外,宋代在政治、经济、文化、科技等诸多方面,达到了前所未有的高度,在此基础上形成的宋韵精神也是中华优秀传统文化的重要组成部分。

18.(1)特点:政府主导修筑;覆盖面广;数量众多,规模庞大;驿站形式多样;交通工具类型多样;服务范畴细化。(每点2分,共4分,答出2点即可)

深层次问题:构建与“大一统”相适应的中央集权体制。(2分)

(2)示例

举措:设立行省制度。(2分)

理由:行省辖区广阔,军政大权集中,提高了行政效率;巩固了多民族国家的统一;促进了边疆民族地区政治、经济和文化的发展。(每点2分,共4分,答出2点即可,其他答案言之有理亦可)(“示例”仅供参考,其他合理举措亦可酌情给分)

解析 (1)第一小问特点,根据材料进行概括即可。

材料 特点

成吉思汗时已在境内开设驿站,窝阔台时正式建立驿站制度。忽必烈定都大都后,驿站制度更大规模地发展起来 政府主导修筑

驿路东通奴儿干之地,北通吉利吉思部落,西南通西藏 覆盖面广

元顺帝时全国有驿站1 500多处 数量众多,规模庞大

驿站有陆站和水站,水站用船 驿站形式多样

陆站又有马站、牛站、车站、轿站……狗站 交通工具类型多样

专用于传递紧急文书的邮驿叫急递铺,主要传递军政机要文件 服务范畴细化

第二小问深层次问题,根据所学知识可知元代驿传制度是巩固大一统的措施,因此深层次问题是构建与“大一统”相适应的中央集权体制。

(2)根据所学知识可知,元代巩固大一统的措施之一是设立行省制度。依据所学行省制度的积极作用可得:行省辖区广阔,军政大权集中,提高了行政效率;巩固了多民族国家的统一;促进了边疆民族地区政治、经济和文化的发展。

19.宋代社会的开放度具有新变与局限并存的特征。(2分)

新变体现在门第观念淡化,科举制度进一步完善,推动社会阶层流动;文官制度发展,对皇权形成一定制约;商品经济进一步发展,商品流通规模扩大,抑商政策有所松动;海外贸易繁荣,外贸税成为政府的重要财源;城市经济繁荣,市民阶层兴起,文化发展呈现出平民化、大众化倾向,城市生活丰富多彩。(6分,每点2分,答出3点得满分)局限体现在自给自足的自然经济仍然占据主导;制度创新仍服务于专制皇权的加强;儒家思想本质仍然是维护专制统治的工具;政治风气因循保守。(2分,每点1分,答出2点得满分)

因此,一方面,新变有利于缓和社会矛盾,巩固统治秩序,推动社会经济发展,促进社会进步;另一方面,局限是未能突破君主专制、等级制度等限制,开放包容程度有限。(2分,正反两个角度作答)

解析 本题为开放性试题,可以按照以下步骤进行分析作答。

20.(1)现象:材料一反映了宋代婚姻重视资财,婚姻观念较为开放;材料二反映了宋代城市商品经济发展。(4分)

联系:宋代商品经济发展,市民阶层兴起,社会流动性加强,冲击了传统的道德伦理观念,导致婚姻重视资财,并促使人们婚姻观更加开放。(4分)

(2)示例一:宋代科举制发展的相关材料。(2分)

理由:宋代实行崇文抑武的方针,推动科举制不断发展与完善,科举取士的规模扩大,加速了社会阶层的流动,门第观念日益淡薄,择婿更加重视才能。(4分)

示例二:宋代理学发展的相关材料。(2分)

理由:宋代理学兴起,主张“存天理,灭人欲”,强调贞洁观念,在强化社会伦理道德秩序、树立基本价值观等方面发挥重要作用,婚姻观趋于保守。(4分)

解析 (1)材料一“厚捉钱以饵士人……一婿至千余缗”“携资再嫁”反映了宋代婚姻重视资财,婚姻观念较为开放;材料二反映了宋代城市商品经济发展;结合所学宋代商品经济发展与社会风气变化的史实可知宋代商品经济发展,市民阶层兴起,社会流动性加强,冲击了传统的道德伦理观念,导致婚姻重视资财,并促使人们婚姻观更加开放。

(2)第一小问补充材料,可以补充宋代科举制发展的相关材料。第二小问说明,结合宋代科举制的影响可知宋朝实行崇文抑武的方针,推动科举制不断发展与完善,科举取士的规模扩大,加速了社会阶层的流动,门第观念日益淡薄,择婿更加重视才能。

姓名班级考号

密○封○装○订○线密○封○装○订○线

密封线内不要答题

)

单元提升卷

满分100分,限时75分钟

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题意。)

1.据记载,两宋时期50%以上的进士出身平民;而在《新唐书》和《旧唐书》中记载的830名进士中,出身望族和公卿子弟者最多,高达71%,小姓为13.1%,寒素子弟仅占15.9%。据此可知,宋代科举制 ( )

A.维护了儒学主导地位 B.消除了阶层流动限制

C.推动了文官政治发展 D.录取人数大幅度增加

2.北宋时期,对历代兴亡的考察在数量上有了快速增长,出现了考察“小大之国所以治乱兴衰之迹”的兴亡论专书,还有数量浩繁的专门讨论历代兴亡之事的文章。出现这种情况的主要原因是( )

A.对五代政权更迭的反思 B.宋代史学的发展

C.读书人参政议政的热情 D.内忧外患的形势

3.宋太祖在位时把武将宋偓之女立为皇后,为其子赵德昭迎娶武将陈思让之女,将自己的妹妹嫁给武将高怀德,而自己的两个女儿也分别嫁给武将石守信之子石保吉、王审琦之子王承衍。宋太祖此举( )

A.意在缓和统治阶层内部矛盾

B.解决了武将专权的历史问题

C.旨在笼络武将参与国家治理

D.保障了文官集团的政治权力

4.宋代文官凭着“差遣”担任指定的工作,大多数官员都由带着其他官职的人员出任,而那些官员的本来职务,却是由另外一些被“差遣”的官员担任的。在各路及其所辖的州县,都有直接由中央管辖的单位派驻。宋朝这一做法 ( )

A.加剧了冗官问题 B.解决了地方割据

C.减轻了财政负担 D.增强了治理能力

5.北宋使用地方行政体制分离制,在每一高层政区建立多个机构,高层行政组织的数目数倍于高层政区数,中央的行政幅度剧增。以北宋熙宁以后为例,全国共二十三转运使路,每路有漕、宪、仓三个机构,高层行政组织数超七十个。这一制度设计主要目的是( )

A.稳定国家行政成本

B.提高中枢决策效率

C.强化君主专制权力

D.分化地方行政权力

6.下表内容是金朝的三次政治制度改革。

改革 统治者 部分内容

第一次 金太祖和金太宗 将部落联盟机关改造为勃极烈制度,国家重大事情都要召开勃极烈会议来解决

第二次 金熙宗 废除了勃极烈制度,在中央设立尚书、中书、门下三省,但三省要职多由宗亲担任

第三次 海陵王 废除中书省、门下省,确立尚书一省为皇帝控制下的唯一最高辅政机构

上述改革( )

A.满足了大一统政权的需要

B.表明金朝完成了制度建设

C.有利于中央集权不断加强

D.说明三省制具有很强适应性

7.《元史·百官志》记载,户部“掌天下户口、钱粮、田土之政令”,而宣徽院掌管诸王宗戚、蒙古万户的粮食和差发;刑部“掌天下刑名法律之政令”。但大宗正府掌管诸王驸马的刑事词讼;兵部和枢密院分掌屯田和兵甲征调,但无法介入诸王驸马私属军队的管领。由此可见当时( )

A.三省六部制分工明确 B.因俗而治、分配合理

C.官制设置有职能重叠 D.行政效率低下

8.明末清初学者顾祖禹认为辽南京(今北京)是契丹人担心被中原政权再次收复而设,它显示的是辽对其南界的固守;金中都则是女真人出于既顾及北方根本、又面向中原地区的战略而立,它表明了金朝将政治文化中心主动南移;元大都的崛起,则是蒙古人进而将其作为从西北到东南控制全国的政治枢纽的产物。这一论述表明辽宋夏金元时期( )

A.少数民族不断进步 B.区域经济迅速发展

C.边疆开发条件成熟 D.政治制度渐趋严密

9.1271年,忽必烈依据汉文化经典将国号由“大蒙古国”改为“大元”。1307年秋,元武宗称孔子为“大成至圣文宣王”,对孔子的尊崇超越了唐、宋两代。由此可知,元朝旨在( )

A.显示朝廷推行儒家思想的决心

B.增强民族平等和谐意识

C.形成社会尊崇孔子的风尚

D.利用主流思想稳固统治

10.元朝的行省是中书省在地方的最高一级行政机构,其职权为“掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省为表里……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领之”。据此可知,元朝( )

A.地方行政层级趋于简化

B.中央集权体制有所创新

C.行省权力的独立性增强

D.中央难以有效控制地方

11.宋代“民聚不成县而有税课者,则为镇”,镇置监镇官。如景德镇设镇后,朝廷在此设监镇官,兼管商税及窑税,或佐理监陶。《河南强氏家谱》记载强子魁“宋绍定戊子(1228年)以文学进,仕饶州通判,以监陶得至浮梁景德镇”。据此可推知,宋代( )

A.镇的经济功能凸显 B.营商环境较宽松

C.推行崇文抑武政策 D.官营手工业繁荣

12.宋代“平原沃土,桑柘甚盛,蚕女勤苦,罔畏饥渴。……茧簿山立,缫车之声连甍相闻。非贵非骄,靡不务此。……争为纤巧,以渔倍息”。这反映( )

A.家庭手工业已在从事商品生产

B.农产品商品化的程度大大提高

C.精耕细作传统农业得到新发展

D.资本主义萌芽最早出现在宋代

13.北宋时期,淮南地区由于种茶农户众多,专门称之为“园户”。福建地区最上品的龙凤团茶,价黄金二两。明州、福州、广州一带,出现了很多“霜糖户”,专门种蔗制糖,甚至远销海外。可见,当时南方地区( )

A.海外贸易提高了农户社会地位

B.城市发展刺激消费观的更新

C.面向普通民众的基层市场活跃

D.农业生产的商品化倾向明显

14.《东京梦华录》记载:“如宣德门元夜点照,门下亦置露台……都下卖鹌鹑骨饳儿、圆子、堆拍、白肠……龙眼、荔枝诸般市合,团团密摆,准备御前索唤。”这说明宋朝( )

A.市民阶层物质生活的充裕

B.长途贩运贸易高度发达

C.经济发展丰富了饮食文化

D.政府放松对商业的监管

15.孔子认为“君子喻于义,小人喻于利”;孟子提出了“舍生取义”;南宋朱熹认为“义者,天理之所宜;利者,人情之所欲”,他认为,凡是维持生存所需之外的利,都是应该被批判的;南宋陆九渊在义利之辨中强调“辨其志”,“人之所喻由其所习,所习由其所志”。由此可见儒学的发展( )

A.折射出士人的社会责任感

B.受到外来宗教理论的启发

C.逐渐倾向于客观唯心主义

D.打破了传统儒学信仰体系

16.下图所示为某学者对元代科技文献学科分布的统计(单位:篇)。这可用于说明,元代( )

注:图中的“数学”不包括天文历象推演和占卜类的数学著作。

A.重视实用技术传播

B.科技进入总结阶段

C.科技著作助力海外探险

D.战争需要推动科学研究

二、非选择题(本题共4小题,共52分。)

17.(14分)宋代在政治、经济、文化、社会生活等方面表现出的独特气质,被称为宋韵文化。在时人及今人的文献中均能觅得宋韵文化的精神特质。阅读材料,回答问题。

材料 宋韵文化,薪火相传

序号 引文 出处

甲 天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤 《宋史·王安石传》

天下久安则政必有弊者,三王所不能免 《范文正公仲淹墓志铭》

乙 为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平 张载《横渠语录》

治天下,蔽以一言,曰公而已,朕(宋高宗)亦安得而私 李心传《建炎以来系年要录》

丙 宋神宗:“东南利国之大,舶商亦居其一焉。昔钱(指吴越政权)、刘(指南汉政权)窃据浙、广,内足自富,外足抗中国(指中原政权)者,亦由笼海商得术也。” 杨仲良《续修四库全书·皇宋通鉴长编纪事本末》

当时整个大宋国的海岸线,北至胶州湾,中经杭州湾和福州、漳州、泉州金三角,南至广州湾,再到琼州海峡,都对外开放,与西洋、南洋诸国发展商贸 吴钩《涨海声中万国商——宋代:中国的大航海时代》

(1)根据材料信息,概括宋韵文化精神特质的具体表现。(6分)

(2)试举一例宋韵文化的其他研究角度加以说明。(4分)

(3)以宋韵文化为切口研究中华优秀传统文化并进行阐释。(4分)

18.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 成吉思汗时已在境内开设驿站,窝阔台时正式建立驿站制度。忽必烈定都大都后,驿站制度更大规模地发展起来,以大都为中心修筑了四通八达的驿道。据《经世大典》记载,元顺帝时全国有驿站1 500多处。驿路东通奴儿干之地,北通吉利吉思部落,西南通西藏。驿站有陆站和水站,水站用船。陆站又有马站、牛站、车站、轿站、步站之分。辽东黑龙江下游则置狗站,用狗拉雪橇行于冰雪之上。1289年设立泉州到杭州的海站。……元政府特设站户,有一定的免税特权,用以维持驿站运行。驿站上一切交通工具和使臣饮食供应,一部分由政府补贴,大部分由站户负担。专用于传递紧急文书的邮驿叫急递铺,主要传递军政机要文件。

(1)根据材料并结合所学知识,概括元代驿传制度的特点,并分析其所要解决的深层次问题。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,补充一条元朝为解决上述深层次问题所采取的其他举措,并说明理由。(6分)

19.(12分)阅读材料,回答问题。

材料 与汉唐相比,宋代确实在诸多方面表现出更强烈的开放包容气象。在这个时期,商业和手工业的发展推动了城市化进程,也促进了货币经济和市场经济的发展。同时,宋代还与外国建立了贸易关系,推动了中国与外部世界的交流和融合。宋代科举取士不问家世,取消了唐代工商杂类不得参加科举的规定,并实行誊录、糊名等更有利于公平的措施,罢除了唐代的通榜、公荐等对世家子弟有利的做法。录取“一切以程文为去留”,在制度上为不同阶层、不同群体打开了通过科场的角逐实现社会流动的通道。如寒门子弟欧阳修、范仲淹科举显荣,边远士子苏轼、苏辙同榜登科。在宋代,文化的发展表现在多个方面,如诗词、小说、绘画、书法等,这些文化形式的繁荣为文化开放提供了有力支撑。尽管宋代在经济和文化方面有很高的开放度,但宋代仍然运行在王朝体制的轨道上,其基本制度、基本观念、生产关系等规范社会运行形态的基本因素并未出现根本的变革,有些方面,例如对百姓的苛重负担、政治生态的每况愈下等有过之而无不及。

——摘编自黄纯艳《新变与局限:

宋代社会的开放度》

结合材料,以“新变·局限”为主题写一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰)

20.(14分)阅读材料,回答问题。

材料一 近岁富商庸俗与厚藏者嫁女,亦于榜下捉婿,厚捉钱以饵士人,使之俯就,一婿至千余缗。

——〔宋〕朱彧《萍洲可谈》

薛居正子薛惟吉之嫠妇(即寡妇)柴氏,将携资再嫁。士大夫向敏中、张齐贤都争着求取。

——摘编自《续资治通鉴长编》

据南宋学者洪迈撰写的《夷坚志》记载,宋代妇女再婚的事例共有61例,其中再嫁者55人,三嫁者6人。

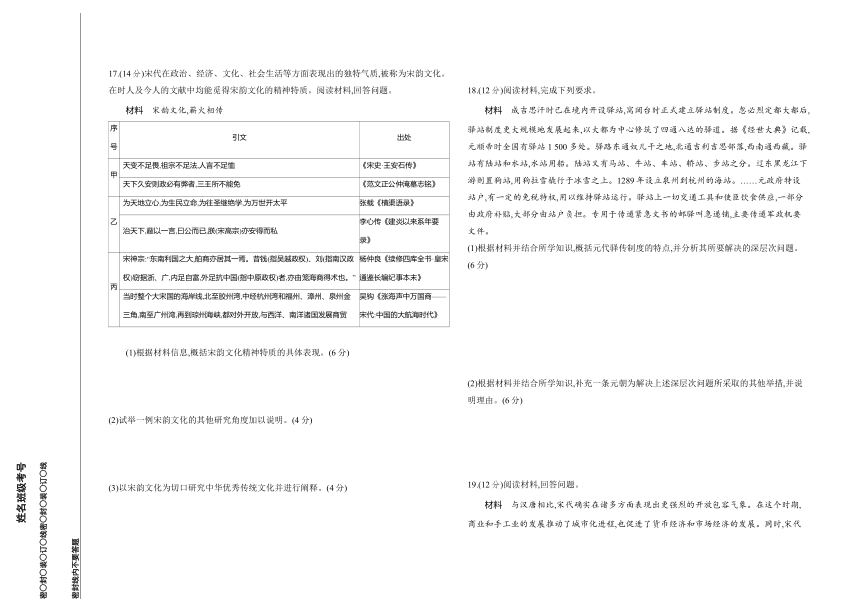

材料二

(1)分析说明材料一与材料二反映的历史现象之间的联系。(8分)

(2)若进一步探究影响宋代婚姻观念的因素,你认为还需要补充什么材料,举一例说明。(6分)

答案全解全析

单元提升卷

1.C 本题的解题关键是正确理解唐朝到两宋数据的变化。

错误项分析:材料中强调的是宋代科举制发展对于阶层流动的影响,而非对儒学的影响,排除A项;“消除了”一词表述过于绝对,与历史事实不符,排除B项;材料没有涉及两宋进士的录取人数,排除D项。

2.D 题干主旨信息:①时空:北宋。②阶段特征:北宋时期积贫积弱,民族政权并立。③事件信息:对历代兴亡的考察在数量上有了快速增长。

逻辑推理与判断:根据材料“对历代兴亡的考察……专门讨论历代兴亡之事的文章”可知,北宋时期各种讨论历代兴亡的文章大量出现,体现了人们对国家兴亡的关注,结合北宋时期积贫积弱、民族政权并立的社会现实,可得北宋面临内忧外患的形势,进而引起了人们关注国家兴亡,故选D项。

错误项分析:

选项 分析 错误类型

A 反思五代政权更迭表现在实行一系列的政治举措,防止武将专权等方面 张冠李戴

B 史学较为关注史实记载和史学理论发展,对治乱兴衰的讨论不是史学关注的核心内容,且这不能成为士人关注国家兴亡的主要原因 结论错误

C 宋人更多通过科举等积极参与国家治理 张冠李戴

3.A 根据材料可知,宋太祖和武将家族联姻,这有助于缓和赵氏与各武将的关系,进而缓和统治阶层的内部矛盾,故A项正确。宋初以崇文抑武、重用文官等方式抵制武将势力膨胀,排除B项;结合所学可知,宋初对材料中的这些武将采取的方式是收回兵权,并不是要其参与国家治理,排除C项;与武将联姻跟文官集团没有直接关系,且宋初文官政治尚未完全形成,排除D项。

4.A 材料表明宋代文官大多凭着“差遣”担任指定的工作,而那些官员的本来职务,却是由另外一些被“差遣”的官员担任的,可知宋代用分化事权的方式来加强中央集权,但这使得宋代制度过于僵化,权力分割过细,人浮于事,导致冗官现象,这降低了政府治理能力,A项正确;宋代加强了中央集权,有效防止地方出现割据,不能说解决了,排除B项;根据所学可知宋代冗官现象加重了财政负担,排除C项;冗官问题降低了政府治理能力,排除D项。

5.D 据材料“北宋使用地方行政体制分离制”“每一高层政区建立多个机构”可以看出北宋地方政区的机构较多,这说明北宋分化地方行政权力,故选D项;机构众多,官员数量也会增多,加大国家行政成本,排除A项;机构太多,职责划分过细,不利于提高决策效率,排除B项;地方行政体制分离制主要是为了削弱地方,加强中央集权,而不是强化君主专制,排除C项。

6.C 根据材料“召开勃极烈会议”“在中央设立尚书、中书、门下三省”“尚书一省为皇帝控制下的唯一最高辅政机构”可知,金朝历次改革都在不断加强中央集权,故选C项;结合所学知识可知,金朝并不是大一统政权,排除A项;“完成了”表述绝对,排除B项;结合材料可知,金熙宗时期设立了三省制,但是到海陵王时期,两省被废,变成了一省制,三省制存在的时间并不长,所以无法体现三省制具有很强的适应性,排除D项。

7.C

选项 分析 正误

A 元朝中央实行一省制(中书省) ×

B 材料体现的是中央官僚机构的职能,与因俗而治(针对不同地区、不同民族采取不同治理政策)无关 ×

C 据材料可知,元朝在财富钱粮管理方面、刑事方面和军事方面,同一职能都由多个机构掌管,可见当时官制机构的职能重叠 √

D 材料无法体现行政效率低下 ×

8.A 本题的解题关键是正确分析北京从辽到元政治地位的变动。

错误项分析:题干述及的是辽、金、元少数民族政权比较重视汉族所统治的地区,涉及的是政治方面,而不是经济层面,排除B项;题干述及该时期的一些少数民族政权比较重视汉族所统治的中原地区,与“边疆开发”无关,排除C项;题干没有述及诸多政权的政治制度,排除D项。

9.D 根据材料并结合所学可知,忽必烈依据汉文化经典改国号,元武帝称孔子为“大成至圣文宣王”,是要用中原主流思想文化来维护自身的统治,故选D项;推行儒家思想是手段,而不是主要目的,排除A项;儒家思想强调等级,并不是平等,排除B项;汉代儒学成为正统思想,便已经出现了尊孔风尚,排除C项。

10.B 据材料“元朝的行省是中书省在地方的最高一级行政机构”并结合所学可知元朝的行省作为中央中书省在地方的派出机构,逐渐形成常设一级行政机构,地方行省职权范围广泛,体现了中央集权与地方分权相结合的特点,相对于郡县制是一次重要的创新,故选B项;行省制在地方行政层级上实行省、路、府、州、县多级行政制度,行政层级并未趋于简化,排除A项;行省是中央中书省的派出机构,受中央中书省的直接控制,有利于加强中央集权,排除C项;地方行省在处理地方重大军国大事时,必须受到中央节制,有利于加强中央集权,排除D项。

11.A 根据材料可知,因商业活动而聚居在一起的人,如果人口达不到县的规模,则可以设立城镇,且朝廷设置监镇官兼管商税及窑税,或佐理监陶,体现了国家对这些镇的重视,而国家收税的行为侧面反映了这些镇的经济获得发展,即镇的经济功能凸显,故选A项;宋代的营商环境相对宽松,但材料强调官府设监镇官管理商税,反映的是国家加强对商业的管理,并非反映宽松的一面,排除B项;材料没有涉及崇文抑武政策,排除C项;官营手工业的产品一般不进入市场,朝廷设官收税的行为一般不针对官营手工业,因此材料反映不出官营手工业的发展状况,排除D项。

12.A 材料主要描写了江南地区丝织业的发展情况。根据材料“蚕女勤苦,罔畏饥渴”“缫车之声连甍相闻。非贵非骄,靡不务此”“以渔倍息”可知,当地很多人从事纺织业生产,且纺织业的获利较多,其生产并不完全是为了满足自身的需要和缴纳赋税,产品进入市场获利的占比增加,体现了家庭手工业已在从事商品生产,故A项正确。据所学知识可知,明清时期农产品商品化程度加深,且材料体现的是家庭手工业生产,排除B项;材料体现家庭手工业的商品生产,没有涉及精耕细作的传统农业,排除C项;据所学知识可知,资本主义萌芽的特点是使用雇佣劳动进行大规模的生产,材料没有涉及雇佣劳动,排除D项。

知识拓展

经营 形态 管理方式 产品服务 对象 是否进入 市场

官营 手工业 政府直接经营 官家专用和皇帝私用 不进入市场

私营 手工业 私人自主经营 民间消费 进入市场

家庭 手工业 农民的副业 自足和缴纳赋税 自足,剩余进入市场

13.D 据材料“种茶农户众多”“专门种蔗制糖……海外”可知,北宋时期,南方出现众多种茶的“园户”和专门种蔗制糖的“霜糖户”,与市场联系紧密,说明当时南方地区农业生产的商品化倾向明显,故选D项;社会地位指社会成员在社会系统中所处的位置,材料不涉及农户社会地位问题,排除A项;材料强调农产品的商品化倾向,与城市发展无关,排除B项;“价黄金二两”说明不是面向普通民众,排除C项。

14.C 材料“诸般市合,团团密摆,准备御前索唤”的意思是附近卖各色小吃的摊位很多,都是给皇帝点吃食准备的,反映了宋朝东京商品丰富,且有直供皇帝的小吃在特定节日摆放,体现了当时经济发展对饮食文化的影响,故选C项;材料“御前索唤”仅体现了皇帝的物质生活充裕,没有说明市民的情况,排除A项;材料体现不出长途贩运贸易“高度发达”,排除B项;宋朝政府放松了对商业的监管,但材料不涉及政府政策,只能看出皇帝对这些摊贩并未严厉禁止,排除D项。

15.A 据题干可知,孔子、孟子、朱熹、陆九渊都强调了社会责任感,故选A项;孔子、孟子生活的时代,并没有外来宗教传入中国,排除B项;陆九渊的思想属于主观唯心主义,排除C项;朱熹、陆九渊思想是对传统儒家思想的继承发展,他们的思想并未打破传统儒学信仰体系,排除D项。

16.A 据材料可知,元代科技文献主要集中在地理测绘上,其次是医学、农学、天文历法等,这些都属于实用技术,A项正确;明清时期科技进入总结阶段,排除B项;地理测绘主要为国内的地理测绘,与海外探险关系不大,排除C项;地理测绘与战争需要关系不大,排除D项。

17.(1)表现:革故鼎新的勇气;胸怀天下的责任担当;对外开放的胸襟;注重道德教化的风气。(任答1点得2分,共6分)

(2)示例1:城市生活的角度(2分),如开封的市井风情浓厚、宋词流行、人们较为重视生活的品质等。(2分)

示例2:文学艺术的角度(2分),如宋词、话本流行,反映出当时城市经济繁荣、市民阶层崛起。(2分)

示倒3:思想文化发展角度(2分),如理学诞生,标志着儒学发展到成熟阶段,儒学更加思辨化、哲理化。(2分)

示例4:科学技术发展角度(2分),如活字印刷术、指南针的发明,说明宋代是一个注重创造发明、具有创新精神的时代。(2分)

(只要学生选取角度合理,且举例符合所选角度并言之成理即可得分。)

(3)从宋代文化创新性、重要性的角度作答,如宋代在政治、经济、文化、科技等诸多方面,达到了前所未有的高度,在此基础上形成的宋韵精神是中华优秀传统文化的重要组成部分;(2分)从宋代文化绵延千年、对后世影响深远的角度作答,如宋代的精神对后世影响深远,其文化精髓已经融入当代社会,为中华优秀传统文化注入了新的能量。(2分)

解析 (1)宋韵文化精神特质的具体表现根据材料并结合所学进行概括。

依据 具体表现

天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤 革故鼎新的勇气

为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平 胸怀天下的责任担当

当时整个大宋国的海岸线……都对外开放,与西洋、南洋诸国发展商贸 对外开放的胸襟

据所学(程朱理学等) 注重道德教化的风气

(2)据材料导入语中“宋代在政治、经济、文化、社会生活等方面表现出的独特气质,被称为宋韵文化”,可以选择以上诸方面中的一个方面,说明时最好选择具有典型性和代表性的史实。

如在城市生活方面:开封的市井风情(《清明上河图》)浓厚、宋词流行、人们较为重视生活的品质(勾栏、瓦肆)等。

(3)据题干要求可知,该题目要求回答宋朝的突出成就对后世影响深远,其落脚点要放在“中华优秀传统文化”。结合所学可知,宋代的精神对后世影响深远,其文化精髓已经融入当代社会,为中华优秀传统文化注入了新的能量。除此之外,宋代在政治、经济、文化、科技等诸多方面,达到了前所未有的高度,在此基础上形成的宋韵精神也是中华优秀传统文化的重要组成部分。

18.(1)特点:政府主导修筑;覆盖面广;数量众多,规模庞大;驿站形式多样;交通工具类型多样;服务范畴细化。(每点2分,共4分,答出2点即可)

深层次问题:构建与“大一统”相适应的中央集权体制。(2分)

(2)示例

举措:设立行省制度。(2分)

理由:行省辖区广阔,军政大权集中,提高了行政效率;巩固了多民族国家的统一;促进了边疆民族地区政治、经济和文化的发展。(每点2分,共4分,答出2点即可,其他答案言之有理亦可)(“示例”仅供参考,其他合理举措亦可酌情给分)

解析 (1)第一小问特点,根据材料进行概括即可。

材料 特点

成吉思汗时已在境内开设驿站,窝阔台时正式建立驿站制度。忽必烈定都大都后,驿站制度更大规模地发展起来 政府主导修筑

驿路东通奴儿干之地,北通吉利吉思部落,西南通西藏 覆盖面广

元顺帝时全国有驿站1 500多处 数量众多,规模庞大

驿站有陆站和水站,水站用船 驿站形式多样

陆站又有马站、牛站、车站、轿站……狗站 交通工具类型多样

专用于传递紧急文书的邮驿叫急递铺,主要传递军政机要文件 服务范畴细化

第二小问深层次问题,根据所学知识可知元代驿传制度是巩固大一统的措施,因此深层次问题是构建与“大一统”相适应的中央集权体制。

(2)根据所学知识可知,元代巩固大一统的措施之一是设立行省制度。依据所学行省制度的积极作用可得:行省辖区广阔,军政大权集中,提高了行政效率;巩固了多民族国家的统一;促进了边疆民族地区政治、经济和文化的发展。

19.宋代社会的开放度具有新变与局限并存的特征。(2分)

新变体现在门第观念淡化,科举制度进一步完善,推动社会阶层流动;文官制度发展,对皇权形成一定制约;商品经济进一步发展,商品流通规模扩大,抑商政策有所松动;海外贸易繁荣,外贸税成为政府的重要财源;城市经济繁荣,市民阶层兴起,文化发展呈现出平民化、大众化倾向,城市生活丰富多彩。(6分,每点2分,答出3点得满分)局限体现在自给自足的自然经济仍然占据主导;制度创新仍服务于专制皇权的加强;儒家思想本质仍然是维护专制统治的工具;政治风气因循保守。(2分,每点1分,答出2点得满分)

因此,一方面,新变有利于缓和社会矛盾,巩固统治秩序,推动社会经济发展,促进社会进步;另一方面,局限是未能突破君主专制、等级制度等限制,开放包容程度有限。(2分,正反两个角度作答)

解析 本题为开放性试题,可以按照以下步骤进行分析作答。

20.(1)现象:材料一反映了宋代婚姻重视资财,婚姻观念较为开放;材料二反映了宋代城市商品经济发展。(4分)

联系:宋代商品经济发展,市民阶层兴起,社会流动性加强,冲击了传统的道德伦理观念,导致婚姻重视资财,并促使人们婚姻观更加开放。(4分)

(2)示例一:宋代科举制发展的相关材料。(2分)

理由:宋代实行崇文抑武的方针,推动科举制不断发展与完善,科举取士的规模扩大,加速了社会阶层的流动,门第观念日益淡薄,择婿更加重视才能。(4分)

示例二:宋代理学发展的相关材料。(2分)

理由:宋代理学兴起,主张“存天理,灭人欲”,强调贞洁观念,在强化社会伦理道德秩序、树立基本价值观等方面发挥重要作用,婚姻观趋于保守。(4分)

解析 (1)材料一“厚捉钱以饵士人……一婿至千余缗”“携资再嫁”反映了宋代婚姻重视资财,婚姻观念较为开放;材料二反映了宋代城市商品经济发展;结合所学宋代商品经济发展与社会风气变化的史实可知宋代商品经济发展,市民阶层兴起,社会流动性加强,冲击了传统的道德伦理观念,导致婚姻重视资财,并促使人们婚姻观更加开放。

(2)第一小问补充材料,可以补充宋代科举制发展的相关材料。第二小问说明,结合宋代科举制的影响可知宋朝实行崇文抑武的方针,推动科举制不断发展与完善,科举取士的规模扩大,加速了社会阶层的流动,门第观念日益淡薄,择婿更加重视才能。

同课章节目录