第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一(一)(含解析)-《巅峰突破》2026版历史高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一(一)(含解析)-《巅峰突破》2026版历史高三一轮复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 78.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-05 15:08:19 | ||

图片预览

文档简介

(

姓名班级考号

密○封○装○订○线密○封○装○订○线

密封线内不要答题

)

第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一(一)

满分37分,限时25分钟

考点1 两宋的政治和军事 考点2 辽夏金元的统治

一、选择题(本题共9小题,每小题3分,共27分。每小题只有一个选项符合题意。)

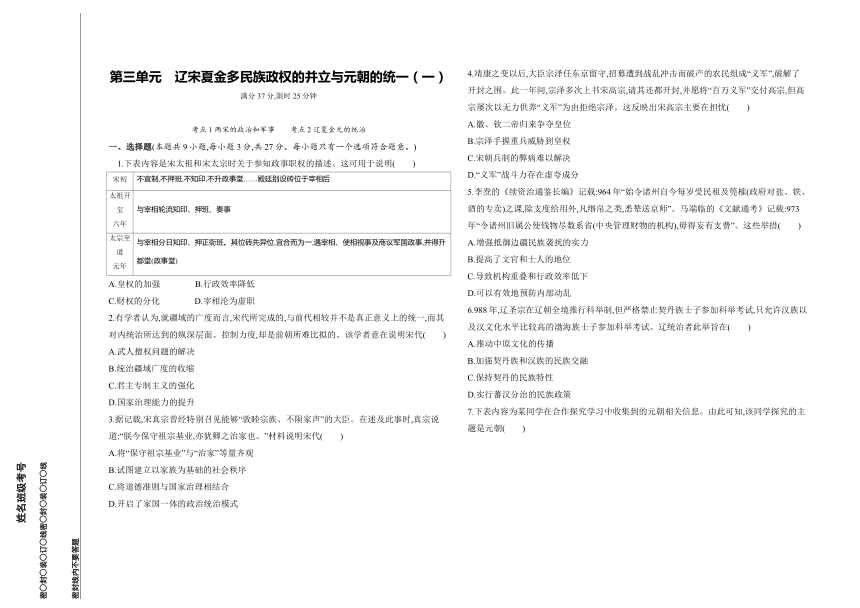

1.下表内容是宋太祖和宋太宗时关于参知政事职权的描述。这可用于说明( )

宋初 不宣制,不押班,不知印,不升政事堂……殿廷别设砖位于宰相后

太祖开宝 六年 与宰相轮流知印、押班、奏事

太宗至道 元年 与宰相分日知印、押正衙班。其位砖先异位,宜合而为一,遇宰相、使相视事及商议军国政事,并得升都堂(政事堂)

A.皇权的加强 B.行政效率降低

C.财权的分化 D.宰相沦为虚职

2.有学者认为,就疆域的广度而言,宋代所完成的,与前代相较并不是真正意义上的统一,而其对内统治所达到的纵深层面、控制力度,却是前朝所难比拟的。该学者意在说明宋代( )

A.武人擅权问题的解决

B.统治疆域广度的收缩

C.君主专制主义的强化

D.国家治理能力的提升

3.据记载,宋真宗曾经特别召见能够“敦睦宗族、不陨家声”的大臣。在述及此事时,真宗说道:“朕今保守祖宗基业,亦犹卿之治家也。”材料说明宋代( )

A.将“保守祖宗基业”与“治家”等量齐观

B.试图建立以家族为基础的社会秩序

C.将道德准则与国家治理相结合

D.开启了家国一体的政治统治模式

4.靖康之变以后,大臣宗泽任东京留守,招募遭到战乱冲击而破产的农民组成“义军”,破解了开封之围。此一年间,宗泽多次上书宋高宗,请其还都开封,并愿将“百万义军”交付高宗,但高宗屡次以无力供养“义军”为由拒绝宗泽。这反映出宋高宗主要在担忧( )

A.徽、钦二帝归来争夺皇位

B.宗泽手握重兵威胁到皇权

C.宋朝兵制的弊病难以解决

D.“义军”战斗力存在虚夸成分

5.李焘的《续资治通鉴长编》记载:964年“始令诸州自今每岁受民租及筦榷(政府对盐、铁、酒的专卖)之课,除支度给用外,凡缗帛之类,悉辇送京师”。马端临的《文献通考》记载:973年“令诸州旧属公使钱物尽数系省(中央管理财物的机构),毋得妄有支费”。这些举措( )

A.增强抵御边疆民族袭扰的实力

B.提高了文官和士人的地位

C.导致机构重叠和行政效率低下

D.可以有效地预防内部动乱

6.988年,辽圣宗在辽朝全境推行科举制,但严格禁止契丹族士子参加科举考试,只允许汉族以及汉文化水平比较高的渤海族士子参加科举考试。辽统治者此举旨在( )

A.推动中原文化的传播

B.加强契丹族和汉族的民族交融

C.保持契丹的民族特性

D.实行蕃汉分治的民族政策

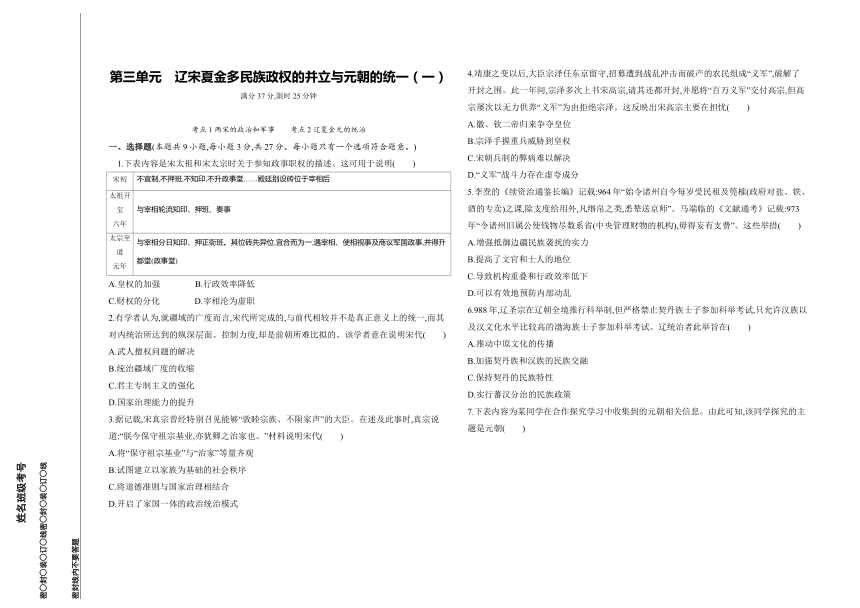

7.下表内容为某同学在合作探究学习中收集到的元朝相关信息。由此可知,该同学探究的主题是元朝( )

政治 经济

中书省 北方沿袭唐租庸调制

行省制 南方施行宋两税法

达鲁花赤 重开大运河

科举制 长途海运航线

A.治理理念兼收并蓄 B.中央集权不断强化

C.商品经济日趋繁荣 D.民族交融进程加快

8.记载元代历史的藏文史书《汉藏史集》中写道:“最初,在玛卡秀雅许地方的上部有什巴之王子,名叫亭格,生有三子,分为汉、吐蕃、蒙古。”由此可知,当时( )

A.大一统思想得到发展B.文明起源多样性得到认同

C.华夏认同的观念形成D.中华同源共祖意识的传播

9.《元史·地理志》记载:“盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州……今皆赋役之,比于内地。”元代这一做法( )

A.标志着民族政策的完善

B.导致了内重外轻局面形成

C.体现了因俗而治的理念

D.加强了对边疆地区的管理

二、非选择题(本题共1小题,10分。)

10.阅读材料,完成下列要求。

材料一 1069年王安石奏请施行青苗法的上疏:

人之困乏,常在新陈不接之际,兼并之家乘其急以邀倍息,而贷者常苦于不得。常平广惠之物,收藏积滞,必待年歉物贵然后出粜,而所及者大抵城市游手之人而已。今通一路之有无,贵发贱敛,以广蓄积、平物价,使农人有以赴时趋事,而兼并不得乘其急。凡此皆以为民,而公家无所利其入,亦先王散惠兴利、以为耕敛补助、衰多益寡而抑民豪夺之意也。

——摘编自《宋史·食货志》

材料二 1086年久任地方官的苏轼上书皇帝:

农民之家,量入为出,缩衣节口,虽贫亦足。若令分外得钱,则费用自广,何所不至 况子弟欺谩父兄,人户冒名诈请,如诏书所云,似此之类,本非抑勒所致。昔者州县并行仓法,而给纳之际,十费二三。今既罢仓法,不免乞取,则十费五六,必然之势也。又官吏无状,于给散之际,必令酒务设鼓乐倡优,或关扑卖酒牌子,农民至有徒手而归者。但每散青苗,即酒课暴增,此臣所亲见而为流涕者也。二十年间,因欠青苗,至卖田宅雇妻女投水自缢者,不可胜数,朝廷忍复行之与!

——摘编自苏轼《乞不给散青苗钱斛状》

(1)根据材料一,概括王安石奏疏所反映的宋代经济现象,并据此分析当时统治者所面临的社会问题。(6分)

(2)根据上述材料和问题,说明在史料运用中应注意的问题。(4分)

答案全解全析

1.A 据材料“殿廷别设砖位于宰相后”“与宰相轮流知印、押班、奏事”“遇宰相、使相视事及商议军国政事,并得升都堂”可知参知政事的地位和职权从宋初到宋太宗时期逐渐提升,从宰相的下属机构到参与宰相集体议政,这说明相权进一步被分割,有利于加强皇权,故选A项;参知政事参与宰相集体议政未必会导致行政效率降低,排除B项;参知政事主要负责行政,财政权归属三司,排除C项;材料中的参知政事与宰相共同议政,说明参知政事与宰相同属于实职,排除D项。

2.D 据材料“其对内统治所达到的纵深层面、控制力度,却是前朝所难比拟的”并结合所学可知宋朝建立后,采取了一系列措施加强对内统治,注重防范一些弊端出现,自宋朝之后,中国再也没有出现严重分裂的局面(常考点),这说明国家的治理能力得到提升,故选D项;解决武人擅权问题只是国家治理的一小部分,排除A项;材料强调宋朝对内统治的能力,而统治疆域广度的收缩不是材料强调的重点,排除B项;材料“其对内统治所达到的纵深层面、控制力度,却是前朝所难比拟的”强调宋朝国家治理能力的提升,并未强调君主专制的强化,排除C项。

3.C 据材料可知,“宋真宗曾经特别召见能够‘敦睦宗族、不陨家声’的大臣”,并认为任用这些道德品质较高的人是国家治理的重要基础,体现了宋代将道德准则与国家治理相结合,故选C项;等量齐观指的是对有差别的事物同等看待,材料中宋真宗将“保守祖宗基业”与“治家”进行类比,并非将两者同等看待,“保守祖宗基业”在重要程度上明显高于“治家”,排除A项;据所学知识可知,宗法制是一种以家族为基础的社会制度,秦朝以后的社会秩序并非以家族为基础,排除B项;据所学知识可知,西周时期就构建了家国一体的政治统治模式,排除D项。

4.C 据本题材料“无力供养‘义军’”并结合所学知识可知,宋朝的兵制是募兵制,依靠民族情感可以取得战争的一时胜利,但长久之计是必须解决“百万义军”的生计,以当时的状况而言,难以支撑大规模的募兵体制,且宋高宗返回开封可能会使自己置于危险境地,C项正确。徽、钦二帝早已被金兵掳走,高宗是因为无力供养“义军”拒绝宗泽的,排除A项;宋代重文轻武,武将备受制约,且宗泽愿将“百万义军”交付高宗,排除B项;“义军”战斗力的高低只是当时兵制的表层反映,排除D项。

5.D 据材料“凡缗帛之类,悉辇送京师”“令诸州旧属公使钱物尽数系省”并结合所学可知,北宋建立后,要求地方将赋税及财富上交中央,削弱地方的财政权力,加强中央集权,有利于预防内部动乱,故选D项;材料中描述的是宋朝中央与地方的关系,而不是民族关系及边防压力,排除A项;宋朝实行崇文抑武的方针,大力提倡文治,扩大科举规模,提高了文官和士人的地位,这与材料内容不符,排除B项;宋朝权力分割过细导致机构重叠,影响行政效率,这与材料内容不符,排除C项。

6.C 据材料“严格禁止契丹族士子参加科举考试”可知,辽朝在全境推行科举制,但禁止契丹族士子参加,这可以弱化中原文化对契丹族士子的影响,进而保持一定的民族特性,故选C项;科举制本身可以推动中原文化的传播,但这与辽圣宗不让契丹族士子参与科举不符,排除A项;辽圣宗禁止契丹族士子参与科举,一定程度上阻碍了契丹族和汉族的文化交流,排除B项;辽朝南、北面官制体现了蕃汉分治,科举制不体现这一点,排除D项。

7.A 据表格内容可知,该同学在对元朝的探究中,既有传统中原政权的制度,如“中书省”“科举制”,又有蒙古民族特色的制度,如“行省制”“达鲁花赤”,在经济上,元朝沿袭了唐宋的赋税制度、重开了大运河等,这说明元朝的统治吸收借鉴了前代的优良制度,同时也实行自身的民族制度,体现了兼收并蓄的国家治理理念,故选A项。结合所学知识可知,材料中仅行省制和达鲁花赤可以体现中央集权的强化,其余体现的是对唐宋制度等的继承,排除B项;材料中涉及“政治”与“经济”两个层面,故商品经济日趋繁荣的表述无法完全体现材料主旨,排除C项;结合所学知识可知,元代继承前代制度,确实能够推动民族交融,但材料不能体现“进程加快”,排除D项。

8.D 据“有什巴之王子,名叫亭格,生有三子,分为汉、吐蕃、蒙古”等,可知这部关于元代的史书认为汉、吐蕃、蒙古三个民族都是同一个祖先,D项正确。大一统思想强调国家无论在经济、政治,还是思想文化上都是统一的,不容分割的,与材料主旨不符,排除A项;文明多样性是指文明在多个地域起源,且每个文明都有各自鲜明的地域特色,与材料主旨不符,排除B项;春秋战国时期华夏认同观念形成,排除C项。

9.D

选项 分析 正误

A 材料反映了元朝边疆地区和内地采用相同的管理措施,未涉及民族政策问题 ×

B “内”,指的是中央政府及中央集权,“外”则是地方政府或地方分权,材料仅提及对地方政府的管理,未提及中央政府 ×

C 据材料“今皆赋役之,比于内地”可知,元朝对边疆地区采取了和内地相同的管理方式 ×

D 据材料“盖岭北、辽阳……今皆赋役之,比于内地”并结合所学可知,元朝实行行省制,要求边疆地区纳赋从役,进行了有效管理 √

10.(1)现象:土地兼并问题严重;高利贷问题突出。(每点2分,共4分)

社会问题:农民陷入贫困,社会矛盾加剧;财政状况恶化,统治危机加深。(2分,答出其中1点即可)

(2)不能直接将史料当作历史的证据,更不能将史料直接当作历史本身;史料要成为历史的证据,就必须经过科学的整理和分析,并以其他各种材料作为参考和补充;同时也要考虑史料的出处与其主观性。(每点2分,共4分,答出其中2点即可)

解析 (1)第一小问现象,根据材料一进行概括即可,由材料“兼并之家”等信息可知,土地兼并问题严重;由材料“以邀倍息”“豪夺”可知,高利贷问题突出。第二小问社会问题,参考以下图示分析。

(2)结合所学阐述在史料运用中应注意的问题,如史料必须经过科学的整理分析、参考其他材料等。

姓名班级考号

密○封○装○订○线密○封○装○订○线

密封线内不要答题

)

第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一(一)

满分37分,限时25分钟

考点1 两宋的政治和军事 考点2 辽夏金元的统治

一、选择题(本题共9小题,每小题3分,共27分。每小题只有一个选项符合题意。)

1.下表内容是宋太祖和宋太宗时关于参知政事职权的描述。这可用于说明( )

宋初 不宣制,不押班,不知印,不升政事堂……殿廷别设砖位于宰相后

太祖开宝 六年 与宰相轮流知印、押班、奏事

太宗至道 元年 与宰相分日知印、押正衙班。其位砖先异位,宜合而为一,遇宰相、使相视事及商议军国政事,并得升都堂(政事堂)

A.皇权的加强 B.行政效率降低

C.财权的分化 D.宰相沦为虚职

2.有学者认为,就疆域的广度而言,宋代所完成的,与前代相较并不是真正意义上的统一,而其对内统治所达到的纵深层面、控制力度,却是前朝所难比拟的。该学者意在说明宋代( )

A.武人擅权问题的解决

B.统治疆域广度的收缩

C.君主专制主义的强化

D.国家治理能力的提升

3.据记载,宋真宗曾经特别召见能够“敦睦宗族、不陨家声”的大臣。在述及此事时,真宗说道:“朕今保守祖宗基业,亦犹卿之治家也。”材料说明宋代( )

A.将“保守祖宗基业”与“治家”等量齐观

B.试图建立以家族为基础的社会秩序

C.将道德准则与国家治理相结合

D.开启了家国一体的政治统治模式

4.靖康之变以后,大臣宗泽任东京留守,招募遭到战乱冲击而破产的农民组成“义军”,破解了开封之围。此一年间,宗泽多次上书宋高宗,请其还都开封,并愿将“百万义军”交付高宗,但高宗屡次以无力供养“义军”为由拒绝宗泽。这反映出宋高宗主要在担忧( )

A.徽、钦二帝归来争夺皇位

B.宗泽手握重兵威胁到皇权

C.宋朝兵制的弊病难以解决

D.“义军”战斗力存在虚夸成分

5.李焘的《续资治通鉴长编》记载:964年“始令诸州自今每岁受民租及筦榷(政府对盐、铁、酒的专卖)之课,除支度给用外,凡缗帛之类,悉辇送京师”。马端临的《文献通考》记载:973年“令诸州旧属公使钱物尽数系省(中央管理财物的机构),毋得妄有支费”。这些举措( )

A.增强抵御边疆民族袭扰的实力

B.提高了文官和士人的地位

C.导致机构重叠和行政效率低下

D.可以有效地预防内部动乱

6.988年,辽圣宗在辽朝全境推行科举制,但严格禁止契丹族士子参加科举考试,只允许汉族以及汉文化水平比较高的渤海族士子参加科举考试。辽统治者此举旨在( )

A.推动中原文化的传播

B.加强契丹族和汉族的民族交融

C.保持契丹的民族特性

D.实行蕃汉分治的民族政策

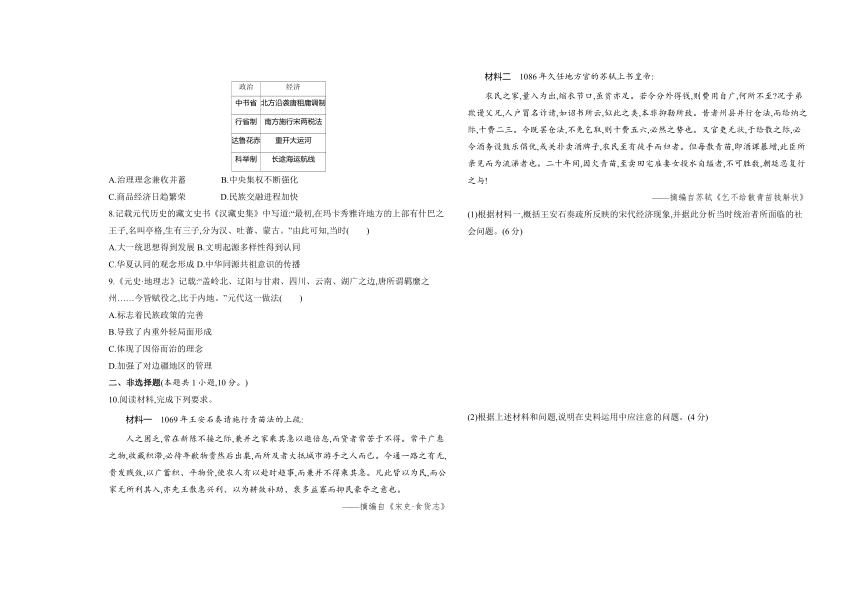

7.下表内容为某同学在合作探究学习中收集到的元朝相关信息。由此可知,该同学探究的主题是元朝( )

政治 经济

中书省 北方沿袭唐租庸调制

行省制 南方施行宋两税法

达鲁花赤 重开大运河

科举制 长途海运航线

A.治理理念兼收并蓄 B.中央集权不断强化

C.商品经济日趋繁荣 D.民族交融进程加快

8.记载元代历史的藏文史书《汉藏史集》中写道:“最初,在玛卡秀雅许地方的上部有什巴之王子,名叫亭格,生有三子,分为汉、吐蕃、蒙古。”由此可知,当时( )

A.大一统思想得到发展B.文明起源多样性得到认同

C.华夏认同的观念形成D.中华同源共祖意识的传播

9.《元史·地理志》记载:“盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州……今皆赋役之,比于内地。”元代这一做法( )

A.标志着民族政策的完善

B.导致了内重外轻局面形成

C.体现了因俗而治的理念

D.加强了对边疆地区的管理

二、非选择题(本题共1小题,10分。)

10.阅读材料,完成下列要求。

材料一 1069年王安石奏请施行青苗法的上疏:

人之困乏,常在新陈不接之际,兼并之家乘其急以邀倍息,而贷者常苦于不得。常平广惠之物,收藏积滞,必待年歉物贵然后出粜,而所及者大抵城市游手之人而已。今通一路之有无,贵发贱敛,以广蓄积、平物价,使农人有以赴时趋事,而兼并不得乘其急。凡此皆以为民,而公家无所利其入,亦先王散惠兴利、以为耕敛补助、衰多益寡而抑民豪夺之意也。

——摘编自《宋史·食货志》

材料二 1086年久任地方官的苏轼上书皇帝:

农民之家,量入为出,缩衣节口,虽贫亦足。若令分外得钱,则费用自广,何所不至 况子弟欺谩父兄,人户冒名诈请,如诏书所云,似此之类,本非抑勒所致。昔者州县并行仓法,而给纳之际,十费二三。今既罢仓法,不免乞取,则十费五六,必然之势也。又官吏无状,于给散之际,必令酒务设鼓乐倡优,或关扑卖酒牌子,农民至有徒手而归者。但每散青苗,即酒课暴增,此臣所亲见而为流涕者也。二十年间,因欠青苗,至卖田宅雇妻女投水自缢者,不可胜数,朝廷忍复行之与!

——摘编自苏轼《乞不给散青苗钱斛状》

(1)根据材料一,概括王安石奏疏所反映的宋代经济现象,并据此分析当时统治者所面临的社会问题。(6分)

(2)根据上述材料和问题,说明在史料运用中应注意的问题。(4分)

答案全解全析

1.A 据材料“殿廷别设砖位于宰相后”“与宰相轮流知印、押班、奏事”“遇宰相、使相视事及商议军国政事,并得升都堂”可知参知政事的地位和职权从宋初到宋太宗时期逐渐提升,从宰相的下属机构到参与宰相集体议政,这说明相权进一步被分割,有利于加强皇权,故选A项;参知政事参与宰相集体议政未必会导致行政效率降低,排除B项;参知政事主要负责行政,财政权归属三司,排除C项;材料中的参知政事与宰相共同议政,说明参知政事与宰相同属于实职,排除D项。

2.D 据材料“其对内统治所达到的纵深层面、控制力度,却是前朝所难比拟的”并结合所学可知宋朝建立后,采取了一系列措施加强对内统治,注重防范一些弊端出现,自宋朝之后,中国再也没有出现严重分裂的局面(常考点),这说明国家的治理能力得到提升,故选D项;解决武人擅权问题只是国家治理的一小部分,排除A项;材料强调宋朝对内统治的能力,而统治疆域广度的收缩不是材料强调的重点,排除B项;材料“其对内统治所达到的纵深层面、控制力度,却是前朝所难比拟的”强调宋朝国家治理能力的提升,并未强调君主专制的强化,排除C项。

3.C 据材料可知,“宋真宗曾经特别召见能够‘敦睦宗族、不陨家声’的大臣”,并认为任用这些道德品质较高的人是国家治理的重要基础,体现了宋代将道德准则与国家治理相结合,故选C项;等量齐观指的是对有差别的事物同等看待,材料中宋真宗将“保守祖宗基业”与“治家”进行类比,并非将两者同等看待,“保守祖宗基业”在重要程度上明显高于“治家”,排除A项;据所学知识可知,宗法制是一种以家族为基础的社会制度,秦朝以后的社会秩序并非以家族为基础,排除B项;据所学知识可知,西周时期就构建了家国一体的政治统治模式,排除D项。

4.C 据本题材料“无力供养‘义军’”并结合所学知识可知,宋朝的兵制是募兵制,依靠民族情感可以取得战争的一时胜利,但长久之计是必须解决“百万义军”的生计,以当时的状况而言,难以支撑大规模的募兵体制,且宋高宗返回开封可能会使自己置于危险境地,C项正确。徽、钦二帝早已被金兵掳走,高宗是因为无力供养“义军”拒绝宗泽的,排除A项;宋代重文轻武,武将备受制约,且宗泽愿将“百万义军”交付高宗,排除B项;“义军”战斗力的高低只是当时兵制的表层反映,排除D项。

5.D 据材料“凡缗帛之类,悉辇送京师”“令诸州旧属公使钱物尽数系省”并结合所学可知,北宋建立后,要求地方将赋税及财富上交中央,削弱地方的财政权力,加强中央集权,有利于预防内部动乱,故选D项;材料中描述的是宋朝中央与地方的关系,而不是民族关系及边防压力,排除A项;宋朝实行崇文抑武的方针,大力提倡文治,扩大科举规模,提高了文官和士人的地位,这与材料内容不符,排除B项;宋朝权力分割过细导致机构重叠,影响行政效率,这与材料内容不符,排除C项。

6.C 据材料“严格禁止契丹族士子参加科举考试”可知,辽朝在全境推行科举制,但禁止契丹族士子参加,这可以弱化中原文化对契丹族士子的影响,进而保持一定的民族特性,故选C项;科举制本身可以推动中原文化的传播,但这与辽圣宗不让契丹族士子参与科举不符,排除A项;辽圣宗禁止契丹族士子参与科举,一定程度上阻碍了契丹族和汉族的文化交流,排除B项;辽朝南、北面官制体现了蕃汉分治,科举制不体现这一点,排除D项。

7.A 据表格内容可知,该同学在对元朝的探究中,既有传统中原政权的制度,如“中书省”“科举制”,又有蒙古民族特色的制度,如“行省制”“达鲁花赤”,在经济上,元朝沿袭了唐宋的赋税制度、重开了大运河等,这说明元朝的统治吸收借鉴了前代的优良制度,同时也实行自身的民族制度,体现了兼收并蓄的国家治理理念,故选A项。结合所学知识可知,材料中仅行省制和达鲁花赤可以体现中央集权的强化,其余体现的是对唐宋制度等的继承,排除B项;材料中涉及“政治”与“经济”两个层面,故商品经济日趋繁荣的表述无法完全体现材料主旨,排除C项;结合所学知识可知,元代继承前代制度,确实能够推动民族交融,但材料不能体现“进程加快”,排除D项。

8.D 据“有什巴之王子,名叫亭格,生有三子,分为汉、吐蕃、蒙古”等,可知这部关于元代的史书认为汉、吐蕃、蒙古三个民族都是同一个祖先,D项正确。大一统思想强调国家无论在经济、政治,还是思想文化上都是统一的,不容分割的,与材料主旨不符,排除A项;文明多样性是指文明在多个地域起源,且每个文明都有各自鲜明的地域特色,与材料主旨不符,排除B项;春秋战国时期华夏认同观念形成,排除C项。

9.D

选项 分析 正误

A 材料反映了元朝边疆地区和内地采用相同的管理措施,未涉及民族政策问题 ×

B “内”,指的是中央政府及中央集权,“外”则是地方政府或地方分权,材料仅提及对地方政府的管理,未提及中央政府 ×

C 据材料“今皆赋役之,比于内地”可知,元朝对边疆地区采取了和内地相同的管理方式 ×

D 据材料“盖岭北、辽阳……今皆赋役之,比于内地”并结合所学可知,元朝实行行省制,要求边疆地区纳赋从役,进行了有效管理 √

10.(1)现象:土地兼并问题严重;高利贷问题突出。(每点2分,共4分)

社会问题:农民陷入贫困,社会矛盾加剧;财政状况恶化,统治危机加深。(2分,答出其中1点即可)

(2)不能直接将史料当作历史的证据,更不能将史料直接当作历史本身;史料要成为历史的证据,就必须经过科学的整理和分析,并以其他各种材料作为参考和补充;同时也要考虑史料的出处与其主观性。(每点2分,共4分,答出其中2点即可)

解析 (1)第一小问现象,根据材料一进行概括即可,由材料“兼并之家”等信息可知,土地兼并问题严重;由材料“以邀倍息”“豪夺”可知,高利贷问题突出。第二小问社会问题,参考以下图示分析。

(2)结合所学阐述在史料运用中应注意的问题,如史料必须经过科学的整理分析、参考其他材料等。

同课章节目录