第十单元 单元提升卷(含解析)-《巅峰突破》2026版历史高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 第十单元 单元提升卷(含解析)-《巅峰突破》2026版历史高三一轮复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 236.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-05 15:08:19 | ||

图片预览

文档简介

(

姓名班级考号

密○封○装○订○线密○封○装○订○线

密封线内不要答题

)

第十单元 改革开放以来的中国

单元提升卷

满分100分,限时75分钟

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题意。)

1.1978年11月22日,《人民日报》刊文介绍,日本引进外国技术之多,超过了世界上任何一个国家,到1973年3月为止,日本引进外国技术共25 742项,这“使日本减少了进口,节省了外汇支出”。这篇报道( )

A.表明十一届三中全会精神得到落实

B.预示经济领域出现改革新动向

C.体现对日外交政策服务于国家建设

D.反映中美建交开阔了国人视野

2.有学者研究得出,现代农民阶层的结构由八大群体组成(其中有重叠现象):农业劳动者、农民工、私有私营者,这三类在1999年底分别占乡村从业人员总数的66.3%、25.6%、9.6%。此外还有雇工、乡镇企业管理者、乡村管理者、农村知识分子以及其他从业人员群体。这一结构出现的主要原因是( )

A.城市化的进程不断加快 B.经济体制改革的推动

C.国家户籍制度持续放松 D.农业生产方式的改变

3.1979年,《人民日报》发表《靠辛勤劳动过上富裕生活》一文。该文章报道了广东省中山县小榄公社社员黄新文一家靠参加生产队集体劳动和发展以养猪为主的家庭副业,1978年全年总收入达1.07万元。文章对此予以肯定,黄新文成为第一个被公开报道的“万元户”。这一报道( )

A.激发了人们劳动致富的积极性

B.肯定了人民公社体制的优越性

C.重申了建立市场经济的必要性

D.赞扬了发展乡镇企业的示范性

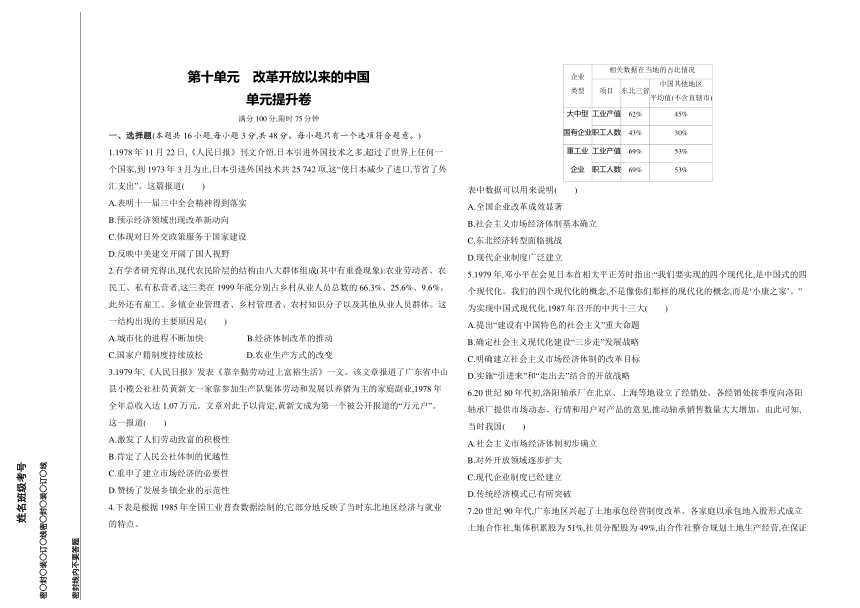

4.下表是根据1985年全国工业普查数据绘制的,它部分地反映了当时东北地区经济与就业的特点。

企业 类型 相关数据在当地的占比情况

项目 东北三省 中国其他地区 平均值(不含直辖市)

大中型 国有企业 工业产值 62% 45%

职工人数 43% 30%

重工业 企业 工业产值 69% 53%

职工人数 69% 53%

表中数据可以用来说明( )

A.全国企业改革成效显著

B.社会主义市场经济体制基本确立

C.东北经济转型面临挑战

D.现代企业制度广泛建立

5.1979年,邓小平在会见日本首相大平正芳时指出:“我们要实现的四个现代化,是中国式的四个现代化。我们的四个现代化的概念,不是像你们那样的现代化的概念,而是‘小康之家’。”为实现中国式现代化,1987年召开的中共十三大( )

A.提出“建设有中国特色的社会主义”重大命题

B.确定社会主义现代化建设“三步走”发展战略

C.明确建立社会主义市场经济体制的改革目标

D.实施“引进来”和“走出去”结合的开放战略

6.20世纪80年代初,洛阳轴承厂在北京、上海等地设立了经销处。各经销处按季度向洛阳轴承厂提供市场动态、行情和用户对产品的意见,推动轴承销售数量大大增加。由此可知,当时我国( )

A.社会主义市场经济体制初步确立

B.对外开放领域逐步扩大

C.现代企业制度已经建立

D.传统经济模式已有所突破

7.20世纪90年代,广东地区兴起了土地承包经营制度改革。各家庭以承包地入股形式成立土地合作社,集体积累股为51%,社员分配股为49%,由合作社整合规划土地生产经营,在保证农业生产的同时,重点发展第二、第三产业,从而实现土地规模化经营和价值的最大化。广东地区的农业改革 ( )

A.拓宽了农村劳动力转移的途径

B.适应了社会主义市场经济发展要求

C.使农村社会结构得以合理调整

D.以推动城市经济体制改革为着眼点

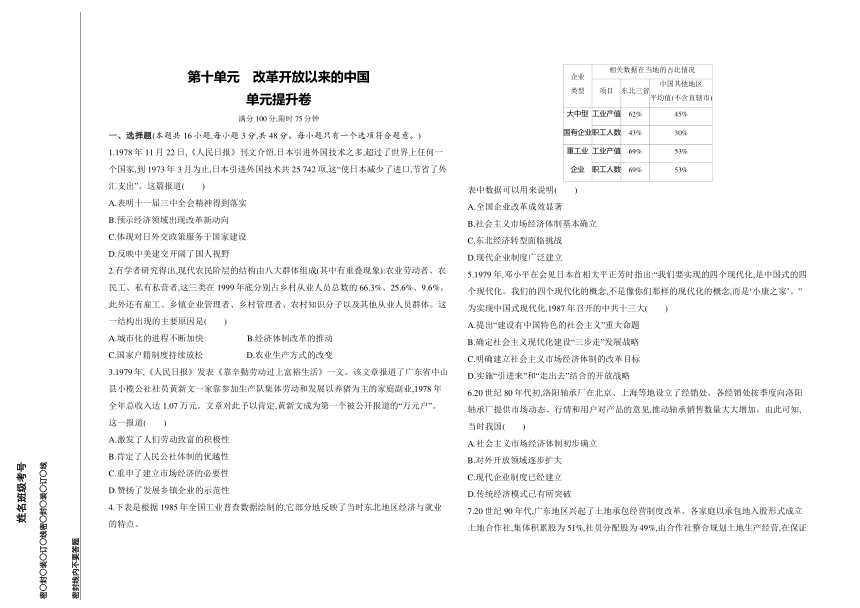

8.下图所示为1985—2007年中国外贸情况统计。导致中国外贸呈现图示趋势的关键因素是( )

A.国有企业改革成效显著

B.中国加入世界贸易组织

C.世界格局发生重大变化

D.中国改革开放不断深入

9.进入新时期后,邓小平多次指出“思想理论问题的研究和讨论,一定要坚决执行百花齐放、百家争鸣的方针……一定要坚决执行解放思想、破除迷信、一切从实际出发的方针”,反对文艺上的“一切向钱看”,反对盲目崇拜西方文化,强调要反对资产阶级自由化。这些观点( )

A.是对“双百”方针的拓展深化

B.指导了国企的经济体制改革

C.是邓小平理论的核心内容

D.强调了文艺领域的市场规则

10.《人民日报》国庆社论的主要内容包括:展示当年国家在各个方面取得的重大成就,宣传中国共产党的理论方针,传达中央最新的意图,阐述国事以振聋发聩。据此判断,2013年《人民日报》国庆社论高频词是( )

A.创业、建设、改革、发展、市场经济

B.改革、现代化、复兴、梦想、法治

C.四人帮、现代化、批判、斗争、发展

D.人民、群众、建设、中共十二大

11.2020年,我国再次完成珠峰测试,嫦娥五号探月,脱贫攻坚战取得全面胜利,国防和军队改革取得历史性突破,“十三五”圆满收官,GDP总值首次突破100万亿元大关,在世界经济中的份额上升到17%左右。这些成就说明我国( )

A.国际影响力不断扩大 B.综合国力不断提升

C.经济竞争力不断增强 D.创新能力领先世界

12.我国坚持精准扶贫、尽锐出战,打赢了人类历史上规模最大的脱贫攻坚战,全国832个贫困县全部摘帽,近1亿农村贫困人口实现脱贫。脱贫群众不愁吃、不愁穿,义务教育、基本医疗、住房安全有保障。绝对贫困问题得到历史性的解决。这体现了( )

A.中国进入全面建设社会主义时期

B.农村经济体制改革取得了突破

C.中国特色社会主义新时代的成就

D.中国国际影响力的不断扩大

13.1981—1985年,中国主流媒体先后创办了综合性的英文报纸《中国日报》《瞭望·海外版》《人民日报·海外版》等。当时新华社每天有300多条外语通讯稿件,中国国际广播电台的受众人数也达到百万。对这一现象解读合理的是,当时中国( )

A.摆脱了美国对华的封锁包围

B.意识形态外交已经不复存在

C.积极塑造对外和平外交形象

D.对外开放领域日益得到拓宽

14.1974年,国民党元老商震来大陆探访,叶剑英接见了他并语重心长地说:“叶落归根……你是他们的带路人。”商震激动地说道:“我早就想回国看看……”这反映了( )

A.海峡两岸由对峙转向友好交往

B.统一是两岸人民的共同心愿

C.“九二共识”符合统一的趋势

D.提出“一国两制”的构想

15.近十年来,中国—东盟自贸区3.0版建设加快推进,中老铁路、雅万高铁等合作项目为当地经济插上腾飞的翅膀。习近平主席首次提出了以和平、合作、包容、融合为核心的亚洲价值观。这些反映了我国( )

A.践行“亲、诚、惠、容”理念,发展友好关系

B.秉持“真实亲诚”原则,构建伙伴关系

C.直接推动了上海合作组织的建立和发展

D.基本突破了美国的外交孤立和封锁包围

16.国家机构改革是我国政治体制改革的重要组成部分。改革开放以来,随着经济社会的不断进步发展,我国先后进行过多次政府机构改革,在此过程中,政府机构改革原则由“精简、统一、效能”逐步转向“优化、协同、高效”。这说明我国的政府机构改革( )

A.为建设社会主义现代化国家提供根本保证

B.是中国特色社会主义法治建设的基本前提

C.加快推进国家治理体系和治理能力现代化

D.已满足社会主义市场经济体制建设的需要

二、非选择题(本题共4小题,共52分。)

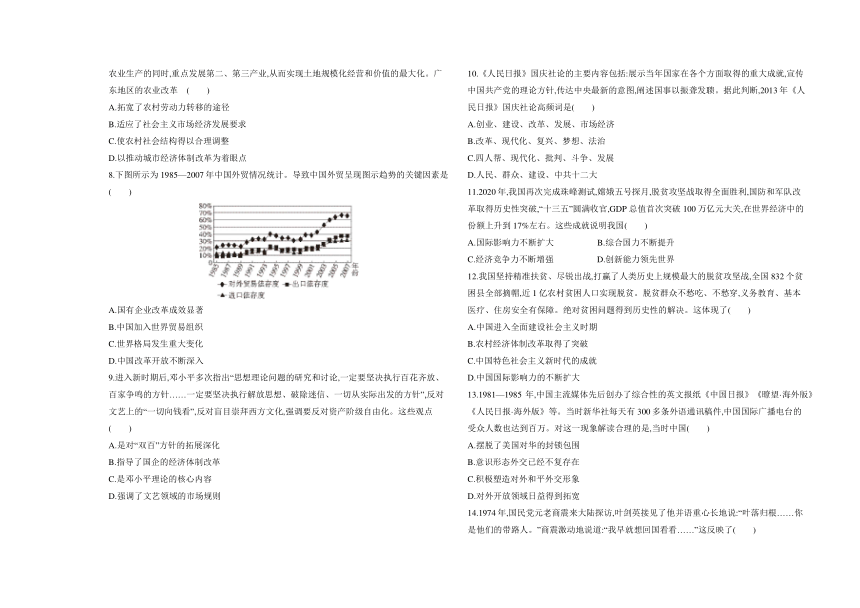

17.(14分)“共同富裕”是《人民日报》新闻报道的重要内容。通过其相关文本中高频词的变化,可了解中国共产党“共同富裕”理念的“变”与“不变”。请阅读材料,并完成要求。

材料

1949—1978年《人民日报》“共同

富裕”报道高频词一览表

高频词 生产 农民 困难户 社会 主义 劳动 社员 差别 合作社 资本 主义 农业

频次 111 84 74 57 51 48 41 39 34 30

1978—1987年《人民日报》“共同

富裕”报道高频词一览表

高频词 生产 收入 经济 农民 大队 农村 干部 致富 社会 主义 党员

频次 124 120 114 114 91 72 45 39 38 36

1987—2012年《人民日报》“共同

富裕”报道高频词一览表

高频词 经济 地区 社会 主义 农村 企业 扶贫 分配 农民 群众 先富

频次 389 318 270 187 172 166 145 143 123 113

——摘编自杨勇等《新中国成立以来

共同富裕话语的历史变迁

——以<人民日报>为中心的考察》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国共产党“共同富裕”理念中的“不变”。(6分)

(2)材料将《人民日报》相关报道分为三个阶段,以此表现中国共产党“共同富裕”理念的“变”。请指出任一阶段划分的不合理之处,并提出修改意见及理由。(8分)

18.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 中国现代的移民主要有三种:向国外流出的海外移民、中国农村向城市的移民、三峡工程等大型设施影响下的政策移民(从本土迁往外地等),其中最具有典型意义的是20世纪中国创办经济特区所引发的居民由原住地向特区流动的移民潮,深圳特区的移民即是典型代表。深圳的形成和发展是在我国从传统农业国转向现代化国家的情形下进行的,与我国的改革开放和大力进行社会主义现代化建设密切相关。深圳早期的发展得益于国家给予的优惠政策。1980年深圳人口有33万人,1999年深圳常住人口为405万人。这些增长的人口中大部分是来自全国各地的外来移民,常住人口平均年龄只有28.68岁,人口年龄构成非常年轻。深圳是移民城市,深圳文化也彰显了独具特色的移民文化。

——摘编自刘国红《深圳移民文化及其精神》

(1)根据材料并结合所学知识,分析20世纪八九十年代深圳移民潮形成的背景。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明中国现代移民的基本特征。(6分)

19.(14分)阅读材料,回答问题。

材料 春潮涌动—专业户

1981年,专业户在我国农村的少数地区开始出现,1982年普遍增多,1983年迅猛发展。据当时的农牧渔业统计,全国农村专业户到1983年底已达农户总数的13.6%。到1984年,已占农村总农户的15%。1984年后专业户由城镇和厂矿周围向广大农村发展;由经济水平高的地区向一般地区发展;由养殖业、种植业向其他各业发展;由生产领域向供销、加工、运输、服务、文化,以及卫生、艺术等领域发展。据安徽省统计,专业户批发商项目有83种之多。1984年的中央一号文件指出,专业户是农村发展中的新生事物,应当珍惜和爱护。1984年1月28日,《人民日报》在报道全国农业工作会议时写道:会议认为,发展农村商品生产,必须认真执行发展各种专业户的大政策。

——摘编自贺耀敏等《春潮涌动:1984年的中国》

根据材料并结合时代背景,以“春潮涌动”为题写一则历史短文,对专业户现象进行解读。(要求:观点正确,史论结合,逻辑清晰,表述成文)

20.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 新中国成立后,阿拉伯世界的政治格局仍受到欧美殖民国家的主导,部分阿拉伯国家对中国共产党领导下的新中国缺乏了解,对红色中国持疑惧和排斥的态度。而中国国内的一些媒体也因受到中国对苏联“一边倒”政策的影响,将部分阿拉伯国家的统治阶层视为封建独裁和反动军人集团的代名词,中阿之间对外政策等层面缺乏足够的相互认知与了解,存在认知坚冰。在这样的情况下,我国政府并未急于通过传统的政府间外交的途径实现与阿拉伯国家正式建交,而是主要通过媒体传播和人文交流的手段进行,并辅助宗教和外援,最终助推中阿双方迎来了第一次建交高潮。

——摘编自刘辰《新中国对阿拉伯

国家公共外交研究》

材料二 当今世界正在经历百年未有之大变局,中国特色社会主义进入新时代,广大阿拉伯国家也处于变革自强、转型发展的重要时期。在新时代、新形势下,作为共建“一带一路”与人类命运共同体的天然合作伙伴,中阿双方把握历史大势,回应人民呼声,建立起“全面合作、共同发展、面向未来”的中阿战略伙伴关系,不仅为中阿两大民族实现复兴的进程注入了强大动力,而且为促进南南合作树立了典范,为推进地区安全稳定与全球共同发展作出了重要贡献。

——摘编自丁俊、朱琳《新时代中国与

阿拉伯国家合作的机制、成就与意义》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析新中国成立初期中阿之间存在认知坚冰的原因。(4分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,阐述新时代中阿合作的意义,并为进一步发展中阿外交关系提出一些建议。(8分)

答案全解全析

1.B 正确项分析:

错误项分析:中共十一届三中全会召开于1978年12月,时间与材料不符,排除A项;《人民日报》的刊文只是代表了作者对日本发展的研究总结,不代表政府的官方外交政策,排除C项;1979年中美才正式建立外交关系,排除D项。

2.B 根据材料中的时间“1999年”及农村群体结构的变化可知,我国经济体制改革极大地调动了农民生产积极性,解放了社会生产力,推动国民经济高速发展,促进了农村就业结构调整,故选B项。城市化进程不断加快吸引了农村劳动力进城务工,但材料体现的是农村中农民阶层的组成结构,与城市化进程不断加快关联较小,排除A项;国家户籍制度持续放松有利于人口的流动,但择业领域的拓宽还需要产业结构调整和经济发展,因此,国家户籍制度持续放松不是主要原因,排除C项;农业生产方式的改变属于材料中的现象,而非原因,排除D项。

3.A 据广东省中山县小榄公社社员黄新文一家靠参加生产队集体劳动和发展以养猪为主的家庭副业成为“万元户”可知,该报道有利于激发人们通过辛勤劳动而致富的积极性,故选A项;题干强调的是“发展以养猪为主的家据所学可知,1992年中共十四大明确我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,排除C项;题干涉及的是“生产队”与“家庭副业”,并没有述及“乡镇企业”,排除D项。

4.C 由表格可知,东北地区大中型国有企业和重工业企业工业产值和职工人数在当地占比都远超全国平均水平,说明东北地区大中型国有企业和重工业占比过大,产业结构不合理,大中型国有企业垄断当地生产,对于由计划走向市场的经济转型不利,东北经济转型面临挑战,故选C项;题干仅提到东北地区工业企业在当地的占比情况,并未提到企业改革,更未提到全国企业改革的成效问题,不能得出全国企业改革成效显著的结论,排除A项;社会主义市场经济体制基本确立是在21世纪初,与题干时间不符,排除B项;提出建立现代企业制度是在1993年,与题干时间不符,排除D项。

5.B 据材料“我们要实现的四个现代化,是中国式的四个现代化”“小康之家”并结合所学可知中共十三大制定了社会主义现代化建设“三步走”发展战略,故选B项;中共十二大提出“建设有中国特色的社会主义”重大命题,排除A项;中共十四大明确我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,排除C项;1997年提出实施“引进来”和“走出去”相结合的开放战略,排除D项。

6.D 根据市场需要进行生产从而增加销售数量,这体现了传统计划经济模式已有所突破,故选D项。21世纪初社会主义市场经济体制初步建立,排除A项;材料显示的是对内改革,而非对外开放,排除B项;1993年提出建立现代企业制度,排除C项。

7.B 根据材料信息可知,广东地区兴起了土地承包经营制度改革,其模式注重运用股份制,以实现土地规模化经营和价值的最大化,这适应了社会主义市场经济发展要求,故B项正确。改革开放以来,农村劳动力转移主要是流向第二、第三产业,广东地区的农业改革是在保证农业生产的同时,重点发展第二、第三产业,这反映的是农业劳动力转移,而无法体现拓宽农村劳动力转移的途径,排除A项;材料没有相关农村社会结构的信息,排除C项;D项表述与材料主旨明显不符,排除。

8.D 据材料可知,1985—2007年中国外贸情况处于上升趋势,结合所学改革开放内容可知,1985年以来,我国经济体制改革和对外开放不断深入,助推了对外贸易的发展,故选D项;国有企业改革成效显著,在图中未能体现,且国有企业改革属于改革开放不断深入的表现,排除A项;2001年中国加入世界贸易组织,不是2001年之前中国外贸增长的因素,且中国入世是改革开放的表现之一,排除B项;世界格局变化是外因,并不是关键因素,排除C项。

9.A 据材料“一定要坚决执行百花齐放、百家争鸣的方针”“一切从实际出发的方针”可知,邓小平多次指出要坚持“双百”方针,但并非一味固守老思想,而是在其基础上增加了从实际出发,反对资产阶级自由化等新内容,体现了新时期邓小平对“双百”方针的拓展深化,故选A项;“双百”方针是文艺和科技方针,与国企改革没有直接关系,排除B项;邓小平理论的核心是“解放思想,实事求是”,排除C项;邓小平虽反对文艺上的“一切向钱看”,但并未说明文艺产品进入市场的情况和需要遵守的规则,排除D项。

10.B 2013年是改革开放35周年,以习近平同志为核心的新的党中央领导集体带领党和人民踏上了“复兴之路”的新征程,故选B项;1992年召开中共十四大,明确我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制(熟记),排除A项;“四人帮”“批判”“现代化”“发展”等高频词可谓“新旧杂陈”,符合1978年的特征,排除C项;中共十二大于1982年召开,排除D项。

11.B 根据材料可知,2020年,我国在科技、民生、军事、社会、经济等方面都有了长足的进步,这些都表明我国的综合国力增强,B项正确;材料列举的成就不能说明我国国际影响力不断扩大,排除A项;国家经济竞争力主要是一国的企业和产业的竞争力,材料没有体现,排除C项;材料中只有完成珠峰测试、嫦娥五号探月属于创新性成就,不能得出“创新能力领先世界”的结论,排除D项。

12.C 2020年11月,我国最后九个贫困县实现贫困退出,这标志着我国在实现共同富裕的道路上迈出了坚实的一大步。这体现了中国特色社会主义新时代的成就,故选C项。1956年中国开始全面建设社会主义,排除A项。1978年中共十一届三中全会后,我国农村经济体制改革取得突破,排除B项。材料无法反映中国国际影响力的扩大,排除D项。

13.C 据材料可知,1981—1985年中国先后创办了一批面向海外受众的报刊,中国国际广播电台的受众人数也达百万,这表明当时的中国积极塑造对外和平外交形象,故选C项;改革开放之前,中国就已摆脱了美国对华的封锁包围,故排除A项;创办一批面向海外受众的报刊并不表明意识形态外交不复存在,故排除B项;创办一批面向海外受众的报刊并不意味着对外开放领域发生变化,故排除D项。

14.B 正确项分析:

错误项分析:1979年全国人大常委会发表《告台湾同胞书》后,中国政府推动大陆同台湾同胞的经济技术交流与合作,促进双方人员往来,排除A项;“九二共识”达成于1992年,与材料时间不符,排除C项;结合所学知识可知,20世纪80年代初,邓小平提出“一个国家,两种制度”的构想,与材料时间不符,排除D项。

15.A 根据材料并结合所学可知,中国积极践行“亲、诚、惠、容”理念,全面发展同周边国家的友好合作关系,A项正确。“真实亲诚”是中国处理与非洲国家关系的原则,排除B项;上海合作组织成立于2001年,与材料时间不符,C项错误;早在20世纪五六十年代,中国已逐步冲破西方国家的封锁,排除D项。

16.C 我国进行社会主义现代化建设的根本政治保证是坚持四项基本原则,排除A选项。政府机构改革需要在社会主义法治轨道上进行,而我国的社会主义法治建设早已开始,排除B选项。新一轮的机构改革优化政府职责体系和组织结构,加快推进国家治理体系和治理能力现代化,进一步理顺党政机构职责关系,从而为全面建设社会主义现代化强国提供体制保障,故C选项正确。改革必须顺应时代发展潮流,社会每前进一步,改革跟进一步,改革永远在路上,排除D选项。

17.(1)始终强调发展生产或经济;始终关注三农问题;始终关注底层民生;始终坚持社会主义道路;始终关注收入的分配。(任答3点6分)

(2)示例一

不合理:1949—1978年作为单独一个阶段不合理。(2分)

修改:分为1949—1956年、1956—1978年两个阶段。(2分)

理由:1949—1956年为过渡时期,由新民主主义过渡至社会主义;(2分)1956—1978年,社会主义建设在探索中曲折前进。(2分)

示例二

不合理:选择1987年作为阶段分界点不合理。(2分)

修改:分为1978—1992年以及1992年以来两个阶段。(2分)

理由:1978年中共十一届三中全会召开,改革开放,进入社会主义现代化建设新时期;(2分)1992年中共十四大明确我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,推进国企改革。(2分)

解析 (1)根据表格中的高频词汇进行概括即可。

(2)首先,可以结合所学新中国成立以来的历史分期,来分析材料中划分的三个阶段,就可以得出不同阶段划分与所学知识的差异,不合理之处就找出来了。然后,结合自己对所学知识的掌握程度,选择其中比较擅长的阶段来作为自己思考的方向,指出自己认为正确的阶段划分。最后,需要结合自己选择的阶段及其修改意见,说明自己修改的理由,可以从所学知识的阶段性上考虑,也可以从表格中的高频词汇来分析,只要做到论从史出、史论结合即可。

18.(1)背景:中国改革开放事业不断推进;中国由传统农业国向现代化国家迈进;深圳作为经济特区有诸多优惠政策。(6分)

(2)基本特征:移民流向呈现多向性;与国家大政方针或重大工程相结合;服务于社会主义现代化建设需要。(6分)

解析 (1)据材料“20世纪中国创办经济特区所引发”得出,中国改革开放事业不断推进;据材料“我国从传统农业国转向现代化国家的情形下进行的”得出,中国由传统农业国向现代化国家迈进;据材料“深圳早期的发展得益于国家给予的优惠政策”得出,深圳作为经济特区有诸多优惠政策。

(2)根据材料“中国现代的移民主要有三种”得出,移民流向呈现多向性;根据“三峡工程……创办经济特区……移民潮”得出,与国家大政方针或重大工程相结合;根据材料“改革开放和大力进行社会主义现代化建设”得出,服务于社会主义现代化建设需要。

19.(1)解读内容应包括:①从专业户出现具有客观必然性的角度作答,如家庭联产承包责任制的推广提高了农民的生产积极性,有了较多的剩余劳动力和一定的资金等;(2分)②从专业户发展呈现的特点的角度作答,如专业户发展迅速,涉及的领域不断扩大,波及地域越来越广泛等;(4分)③从专业户发展产生的影响的角度作答,如专业户的发展推动着农业生产向专业化、社会化的方向发展,改变农村经济结构,进一步提高了劳动生产率,促进了商品生产,并进而影响国家政策,为改革深化发展奠定基础等。(4分)

(2)表述

层次1:不能表述成文。(0分)

层次2:能表述成文,逻辑不够清晰,叙述不够完整。(1~2分)

层次3:能表述成文,逻辑清晰,叙述完整、连贯、有条理、语言流畅。(3~4分)

解析 本题要求写一则题为“春潮涌动”的历史短文,对专业户现象进行解读。据材料“1981年,专业户在我国农村的少数地区开始出现,1982年普遍增多,1983年迅猛发展”“由城镇和厂矿周围向广大农村发展;由经济水平高的地区向一般地区发展;由养殖业、种植业向其他各业发展”“1984年的中央一号文件”并结合时代背景,从专业户发展的原因、特点和影响等角度进行分析。最后进行总结即可。

20.(1)二战后两大阵营的对抗;阿拉伯世界的政治格局仍受欧美资本主义国家主导;新中国“一边倒”外交政策的影响;中阿不同的经济与文化为双方交往添加了一定的阻碍。(4分,每点2分,任答2点即可)

(2)意义:有利于中阿双方优势互补,合作共赢;有助于中阿民族复兴;为促进阿拉伯国家发展和中东地区治理贡献更多力量和智慧;为南南合作与全球发展树立了典范;有助于推动全球治理体系变革,推动构建人类命运共同体。(4分,每点2分,任答2点即可)

建议:加强政策支持;进一步深化中阿交流、合作;提升我国全球治理能力,进一步彰显国际人道主义;坚持政府主导与民众参与的有机结合;拓展对阿信息传播渠道。(4分,每点2分,任答2点即可)

解析 (1)原因,根据二战后的史实以及材料信息进行概括即可。

(2)第一小问意义,据材料二“中阿战略伙伴关系”可知有利于中阿双方优势互补,合作共赢;据材料二“不仅为中阿两大民族实现复兴的进程注入了强大动力”可知有助于中阿民族复兴;据材料二“为推进地区安全稳定与全球共同发展作出了重要贡献”可知为促进阿拉伯国家发展和中东地区治理贡献更多力量和智慧;据材料二“为促进南南合作树立了典范”可知为南南合作与全球发展树立了典范;据材料二“人类命运共同体的天然合作伙伴”可知有助于推动全球治理体系变革,推动构建人类命运共同体。第二小问建议,据材料一“中阿之间对外政策等层面缺乏足够的相互认知与了解”可知加强政策支持;据材料一“而是主要通过媒体传播和人文交流的手段进行,并辅助宗教和外援”可知进一步深化中阿交流、合作与拓展对阿信息传播渠道;据材料二“作为共建‘一带一路’与人类命运共同体的天然合作伙伴”可知提升我国全球治理能力,进一步彰显国际人道主义;结合所学新中国外交的史实可知坚持政府主导与民众参与的有机结合。

姓名班级考号

密○封○装○订○线密○封○装○订○线

密封线内不要答题

)

第十单元 改革开放以来的中国

单元提升卷

满分100分,限时75分钟

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题意。)

1.1978年11月22日,《人民日报》刊文介绍,日本引进外国技术之多,超过了世界上任何一个国家,到1973年3月为止,日本引进外国技术共25 742项,这“使日本减少了进口,节省了外汇支出”。这篇报道( )

A.表明十一届三中全会精神得到落实

B.预示经济领域出现改革新动向

C.体现对日外交政策服务于国家建设

D.反映中美建交开阔了国人视野

2.有学者研究得出,现代农民阶层的结构由八大群体组成(其中有重叠现象):农业劳动者、农民工、私有私营者,这三类在1999年底分别占乡村从业人员总数的66.3%、25.6%、9.6%。此外还有雇工、乡镇企业管理者、乡村管理者、农村知识分子以及其他从业人员群体。这一结构出现的主要原因是( )

A.城市化的进程不断加快 B.经济体制改革的推动

C.国家户籍制度持续放松 D.农业生产方式的改变

3.1979年,《人民日报》发表《靠辛勤劳动过上富裕生活》一文。该文章报道了广东省中山县小榄公社社员黄新文一家靠参加生产队集体劳动和发展以养猪为主的家庭副业,1978年全年总收入达1.07万元。文章对此予以肯定,黄新文成为第一个被公开报道的“万元户”。这一报道( )

A.激发了人们劳动致富的积极性

B.肯定了人民公社体制的优越性

C.重申了建立市场经济的必要性

D.赞扬了发展乡镇企业的示范性

4.下表是根据1985年全国工业普查数据绘制的,它部分地反映了当时东北地区经济与就业的特点。

企业 类型 相关数据在当地的占比情况

项目 东北三省 中国其他地区 平均值(不含直辖市)

大中型 国有企业 工业产值 62% 45%

职工人数 43% 30%

重工业 企业 工业产值 69% 53%

职工人数 69% 53%

表中数据可以用来说明( )

A.全国企业改革成效显著

B.社会主义市场经济体制基本确立

C.东北经济转型面临挑战

D.现代企业制度广泛建立

5.1979年,邓小平在会见日本首相大平正芳时指出:“我们要实现的四个现代化,是中国式的四个现代化。我们的四个现代化的概念,不是像你们那样的现代化的概念,而是‘小康之家’。”为实现中国式现代化,1987年召开的中共十三大( )

A.提出“建设有中国特色的社会主义”重大命题

B.确定社会主义现代化建设“三步走”发展战略

C.明确建立社会主义市场经济体制的改革目标

D.实施“引进来”和“走出去”结合的开放战略

6.20世纪80年代初,洛阳轴承厂在北京、上海等地设立了经销处。各经销处按季度向洛阳轴承厂提供市场动态、行情和用户对产品的意见,推动轴承销售数量大大增加。由此可知,当时我国( )

A.社会主义市场经济体制初步确立

B.对外开放领域逐步扩大

C.现代企业制度已经建立

D.传统经济模式已有所突破

7.20世纪90年代,广东地区兴起了土地承包经营制度改革。各家庭以承包地入股形式成立土地合作社,集体积累股为51%,社员分配股为49%,由合作社整合规划土地生产经营,在保证农业生产的同时,重点发展第二、第三产业,从而实现土地规模化经营和价值的最大化。广东地区的农业改革 ( )

A.拓宽了农村劳动力转移的途径

B.适应了社会主义市场经济发展要求

C.使农村社会结构得以合理调整

D.以推动城市经济体制改革为着眼点

8.下图所示为1985—2007年中国外贸情况统计。导致中国外贸呈现图示趋势的关键因素是( )

A.国有企业改革成效显著

B.中国加入世界贸易组织

C.世界格局发生重大变化

D.中国改革开放不断深入

9.进入新时期后,邓小平多次指出“思想理论问题的研究和讨论,一定要坚决执行百花齐放、百家争鸣的方针……一定要坚决执行解放思想、破除迷信、一切从实际出发的方针”,反对文艺上的“一切向钱看”,反对盲目崇拜西方文化,强调要反对资产阶级自由化。这些观点( )

A.是对“双百”方针的拓展深化

B.指导了国企的经济体制改革

C.是邓小平理论的核心内容

D.强调了文艺领域的市场规则

10.《人民日报》国庆社论的主要内容包括:展示当年国家在各个方面取得的重大成就,宣传中国共产党的理论方针,传达中央最新的意图,阐述国事以振聋发聩。据此判断,2013年《人民日报》国庆社论高频词是( )

A.创业、建设、改革、发展、市场经济

B.改革、现代化、复兴、梦想、法治

C.四人帮、现代化、批判、斗争、发展

D.人民、群众、建设、中共十二大

11.2020年,我国再次完成珠峰测试,嫦娥五号探月,脱贫攻坚战取得全面胜利,国防和军队改革取得历史性突破,“十三五”圆满收官,GDP总值首次突破100万亿元大关,在世界经济中的份额上升到17%左右。这些成就说明我国( )

A.国际影响力不断扩大 B.综合国力不断提升

C.经济竞争力不断增强 D.创新能力领先世界

12.我国坚持精准扶贫、尽锐出战,打赢了人类历史上规模最大的脱贫攻坚战,全国832个贫困县全部摘帽,近1亿农村贫困人口实现脱贫。脱贫群众不愁吃、不愁穿,义务教育、基本医疗、住房安全有保障。绝对贫困问题得到历史性的解决。这体现了( )

A.中国进入全面建设社会主义时期

B.农村经济体制改革取得了突破

C.中国特色社会主义新时代的成就

D.中国国际影响力的不断扩大

13.1981—1985年,中国主流媒体先后创办了综合性的英文报纸《中国日报》《瞭望·海外版》《人民日报·海外版》等。当时新华社每天有300多条外语通讯稿件,中国国际广播电台的受众人数也达到百万。对这一现象解读合理的是,当时中国( )

A.摆脱了美国对华的封锁包围

B.意识形态外交已经不复存在

C.积极塑造对外和平外交形象

D.对外开放领域日益得到拓宽

14.1974年,国民党元老商震来大陆探访,叶剑英接见了他并语重心长地说:“叶落归根……你是他们的带路人。”商震激动地说道:“我早就想回国看看……”这反映了( )

A.海峡两岸由对峙转向友好交往

B.统一是两岸人民的共同心愿

C.“九二共识”符合统一的趋势

D.提出“一国两制”的构想

15.近十年来,中国—东盟自贸区3.0版建设加快推进,中老铁路、雅万高铁等合作项目为当地经济插上腾飞的翅膀。习近平主席首次提出了以和平、合作、包容、融合为核心的亚洲价值观。这些反映了我国( )

A.践行“亲、诚、惠、容”理念,发展友好关系

B.秉持“真实亲诚”原则,构建伙伴关系

C.直接推动了上海合作组织的建立和发展

D.基本突破了美国的外交孤立和封锁包围

16.国家机构改革是我国政治体制改革的重要组成部分。改革开放以来,随着经济社会的不断进步发展,我国先后进行过多次政府机构改革,在此过程中,政府机构改革原则由“精简、统一、效能”逐步转向“优化、协同、高效”。这说明我国的政府机构改革( )

A.为建设社会主义现代化国家提供根本保证

B.是中国特色社会主义法治建设的基本前提

C.加快推进国家治理体系和治理能力现代化

D.已满足社会主义市场经济体制建设的需要

二、非选择题(本题共4小题,共52分。)

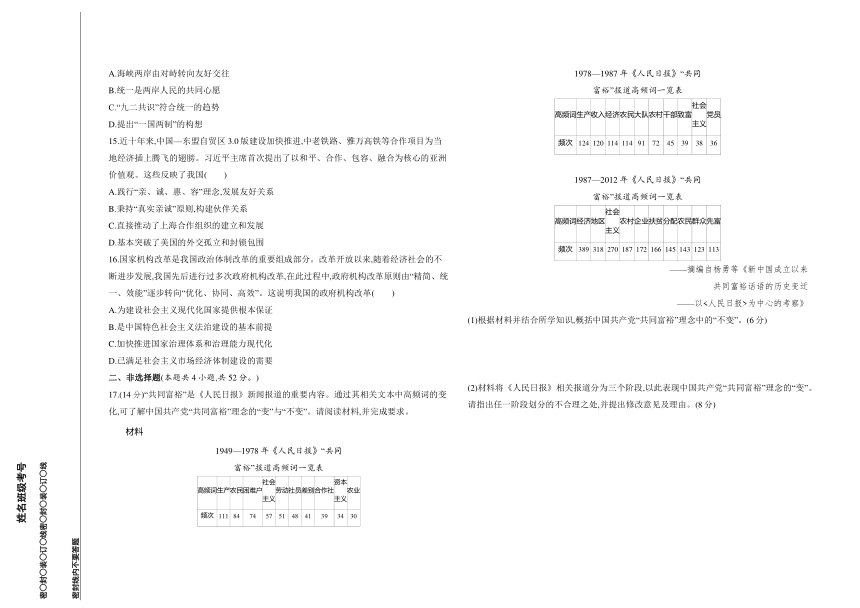

17.(14分)“共同富裕”是《人民日报》新闻报道的重要内容。通过其相关文本中高频词的变化,可了解中国共产党“共同富裕”理念的“变”与“不变”。请阅读材料,并完成要求。

材料

1949—1978年《人民日报》“共同

富裕”报道高频词一览表

高频词 生产 农民 困难户 社会 主义 劳动 社员 差别 合作社 资本 主义 农业

频次 111 84 74 57 51 48 41 39 34 30

1978—1987年《人民日报》“共同

富裕”报道高频词一览表

高频词 生产 收入 经济 农民 大队 农村 干部 致富 社会 主义 党员

频次 124 120 114 114 91 72 45 39 38 36

1987—2012年《人民日报》“共同

富裕”报道高频词一览表

高频词 经济 地区 社会 主义 农村 企业 扶贫 分配 农民 群众 先富

频次 389 318 270 187 172 166 145 143 123 113

——摘编自杨勇等《新中国成立以来

共同富裕话语的历史变迁

——以<人民日报>为中心的考察》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国共产党“共同富裕”理念中的“不变”。(6分)

(2)材料将《人民日报》相关报道分为三个阶段,以此表现中国共产党“共同富裕”理念的“变”。请指出任一阶段划分的不合理之处,并提出修改意见及理由。(8分)

18.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 中国现代的移民主要有三种:向国外流出的海外移民、中国农村向城市的移民、三峡工程等大型设施影响下的政策移民(从本土迁往外地等),其中最具有典型意义的是20世纪中国创办经济特区所引发的居民由原住地向特区流动的移民潮,深圳特区的移民即是典型代表。深圳的形成和发展是在我国从传统农业国转向现代化国家的情形下进行的,与我国的改革开放和大力进行社会主义现代化建设密切相关。深圳早期的发展得益于国家给予的优惠政策。1980年深圳人口有33万人,1999年深圳常住人口为405万人。这些增长的人口中大部分是来自全国各地的外来移民,常住人口平均年龄只有28.68岁,人口年龄构成非常年轻。深圳是移民城市,深圳文化也彰显了独具特色的移民文化。

——摘编自刘国红《深圳移民文化及其精神》

(1)根据材料并结合所学知识,分析20世纪八九十年代深圳移民潮形成的背景。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明中国现代移民的基本特征。(6分)

19.(14分)阅读材料,回答问题。

材料 春潮涌动—专业户

1981年,专业户在我国农村的少数地区开始出现,1982年普遍增多,1983年迅猛发展。据当时的农牧渔业统计,全国农村专业户到1983年底已达农户总数的13.6%。到1984年,已占农村总农户的15%。1984年后专业户由城镇和厂矿周围向广大农村发展;由经济水平高的地区向一般地区发展;由养殖业、种植业向其他各业发展;由生产领域向供销、加工、运输、服务、文化,以及卫生、艺术等领域发展。据安徽省统计,专业户批发商项目有83种之多。1984年的中央一号文件指出,专业户是农村发展中的新生事物,应当珍惜和爱护。1984年1月28日,《人民日报》在报道全国农业工作会议时写道:会议认为,发展农村商品生产,必须认真执行发展各种专业户的大政策。

——摘编自贺耀敏等《春潮涌动:1984年的中国》

根据材料并结合时代背景,以“春潮涌动”为题写一则历史短文,对专业户现象进行解读。(要求:观点正确,史论结合,逻辑清晰,表述成文)

20.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 新中国成立后,阿拉伯世界的政治格局仍受到欧美殖民国家的主导,部分阿拉伯国家对中国共产党领导下的新中国缺乏了解,对红色中国持疑惧和排斥的态度。而中国国内的一些媒体也因受到中国对苏联“一边倒”政策的影响,将部分阿拉伯国家的统治阶层视为封建独裁和反动军人集团的代名词,中阿之间对外政策等层面缺乏足够的相互认知与了解,存在认知坚冰。在这样的情况下,我国政府并未急于通过传统的政府间外交的途径实现与阿拉伯国家正式建交,而是主要通过媒体传播和人文交流的手段进行,并辅助宗教和外援,最终助推中阿双方迎来了第一次建交高潮。

——摘编自刘辰《新中国对阿拉伯

国家公共外交研究》

材料二 当今世界正在经历百年未有之大变局,中国特色社会主义进入新时代,广大阿拉伯国家也处于变革自强、转型发展的重要时期。在新时代、新形势下,作为共建“一带一路”与人类命运共同体的天然合作伙伴,中阿双方把握历史大势,回应人民呼声,建立起“全面合作、共同发展、面向未来”的中阿战略伙伴关系,不仅为中阿两大民族实现复兴的进程注入了强大动力,而且为促进南南合作树立了典范,为推进地区安全稳定与全球共同发展作出了重要贡献。

——摘编自丁俊、朱琳《新时代中国与

阿拉伯国家合作的机制、成就与意义》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析新中国成立初期中阿之间存在认知坚冰的原因。(4分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,阐述新时代中阿合作的意义,并为进一步发展中阿外交关系提出一些建议。(8分)

答案全解全析

1.B 正确项分析:

错误项分析:中共十一届三中全会召开于1978年12月,时间与材料不符,排除A项;《人民日报》的刊文只是代表了作者对日本发展的研究总结,不代表政府的官方外交政策,排除C项;1979年中美才正式建立外交关系,排除D项。

2.B 根据材料中的时间“1999年”及农村群体结构的变化可知,我国经济体制改革极大地调动了农民生产积极性,解放了社会生产力,推动国民经济高速发展,促进了农村就业结构调整,故选B项。城市化进程不断加快吸引了农村劳动力进城务工,但材料体现的是农村中农民阶层的组成结构,与城市化进程不断加快关联较小,排除A项;国家户籍制度持续放松有利于人口的流动,但择业领域的拓宽还需要产业结构调整和经济发展,因此,国家户籍制度持续放松不是主要原因,排除C项;农业生产方式的改变属于材料中的现象,而非原因,排除D项。

3.A 据广东省中山县小榄公社社员黄新文一家靠参加生产队集体劳动和发展以养猪为主的家庭副业成为“万元户”可知,该报道有利于激发人们通过辛勤劳动而致富的积极性,故选A项;题干强调的是“发展以养猪为主的家据所学可知,1992年中共十四大明确我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,排除C项;题干涉及的是“生产队”与“家庭副业”,并没有述及“乡镇企业”,排除D项。

4.C 由表格可知,东北地区大中型国有企业和重工业企业工业产值和职工人数在当地占比都远超全国平均水平,说明东北地区大中型国有企业和重工业占比过大,产业结构不合理,大中型国有企业垄断当地生产,对于由计划走向市场的经济转型不利,东北经济转型面临挑战,故选C项;题干仅提到东北地区工业企业在当地的占比情况,并未提到企业改革,更未提到全国企业改革的成效问题,不能得出全国企业改革成效显著的结论,排除A项;社会主义市场经济体制基本确立是在21世纪初,与题干时间不符,排除B项;提出建立现代企业制度是在1993年,与题干时间不符,排除D项。

5.B 据材料“我们要实现的四个现代化,是中国式的四个现代化”“小康之家”并结合所学可知中共十三大制定了社会主义现代化建设“三步走”发展战略,故选B项;中共十二大提出“建设有中国特色的社会主义”重大命题,排除A项;中共十四大明确我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,排除C项;1997年提出实施“引进来”和“走出去”相结合的开放战略,排除D项。

6.D 根据市场需要进行生产从而增加销售数量,这体现了传统计划经济模式已有所突破,故选D项。21世纪初社会主义市场经济体制初步建立,排除A项;材料显示的是对内改革,而非对外开放,排除B项;1993年提出建立现代企业制度,排除C项。

7.B 根据材料信息可知,广东地区兴起了土地承包经营制度改革,其模式注重运用股份制,以实现土地规模化经营和价值的最大化,这适应了社会主义市场经济发展要求,故B项正确。改革开放以来,农村劳动力转移主要是流向第二、第三产业,广东地区的农业改革是在保证农业生产的同时,重点发展第二、第三产业,这反映的是农业劳动力转移,而无法体现拓宽农村劳动力转移的途径,排除A项;材料没有相关农村社会结构的信息,排除C项;D项表述与材料主旨明显不符,排除。

8.D 据材料可知,1985—2007年中国外贸情况处于上升趋势,结合所学改革开放内容可知,1985年以来,我国经济体制改革和对外开放不断深入,助推了对外贸易的发展,故选D项;国有企业改革成效显著,在图中未能体现,且国有企业改革属于改革开放不断深入的表现,排除A项;2001年中国加入世界贸易组织,不是2001年之前中国外贸增长的因素,且中国入世是改革开放的表现之一,排除B项;世界格局变化是外因,并不是关键因素,排除C项。

9.A 据材料“一定要坚决执行百花齐放、百家争鸣的方针”“一切从实际出发的方针”可知,邓小平多次指出要坚持“双百”方针,但并非一味固守老思想,而是在其基础上增加了从实际出发,反对资产阶级自由化等新内容,体现了新时期邓小平对“双百”方针的拓展深化,故选A项;“双百”方针是文艺和科技方针,与国企改革没有直接关系,排除B项;邓小平理论的核心是“解放思想,实事求是”,排除C项;邓小平虽反对文艺上的“一切向钱看”,但并未说明文艺产品进入市场的情况和需要遵守的规则,排除D项。

10.B 2013年是改革开放35周年,以习近平同志为核心的新的党中央领导集体带领党和人民踏上了“复兴之路”的新征程,故选B项;1992年召开中共十四大,明确我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制(熟记),排除A项;“四人帮”“批判”“现代化”“发展”等高频词可谓“新旧杂陈”,符合1978年的特征,排除C项;中共十二大于1982年召开,排除D项。

11.B 根据材料可知,2020年,我国在科技、民生、军事、社会、经济等方面都有了长足的进步,这些都表明我国的综合国力增强,B项正确;材料列举的成就不能说明我国国际影响力不断扩大,排除A项;国家经济竞争力主要是一国的企业和产业的竞争力,材料没有体现,排除C项;材料中只有完成珠峰测试、嫦娥五号探月属于创新性成就,不能得出“创新能力领先世界”的结论,排除D项。

12.C 2020年11月,我国最后九个贫困县实现贫困退出,这标志着我国在实现共同富裕的道路上迈出了坚实的一大步。这体现了中国特色社会主义新时代的成就,故选C项。1956年中国开始全面建设社会主义,排除A项。1978年中共十一届三中全会后,我国农村经济体制改革取得突破,排除B项。材料无法反映中国国际影响力的扩大,排除D项。

13.C 据材料可知,1981—1985年中国先后创办了一批面向海外受众的报刊,中国国际广播电台的受众人数也达百万,这表明当时的中国积极塑造对外和平外交形象,故选C项;改革开放之前,中国就已摆脱了美国对华的封锁包围,故排除A项;创办一批面向海外受众的报刊并不表明意识形态外交不复存在,故排除B项;创办一批面向海外受众的报刊并不意味着对外开放领域发生变化,故排除D项。

14.B 正确项分析:

错误项分析:1979年全国人大常委会发表《告台湾同胞书》后,中国政府推动大陆同台湾同胞的经济技术交流与合作,促进双方人员往来,排除A项;“九二共识”达成于1992年,与材料时间不符,排除C项;结合所学知识可知,20世纪80年代初,邓小平提出“一个国家,两种制度”的构想,与材料时间不符,排除D项。

15.A 根据材料并结合所学可知,中国积极践行“亲、诚、惠、容”理念,全面发展同周边国家的友好合作关系,A项正确。“真实亲诚”是中国处理与非洲国家关系的原则,排除B项;上海合作组织成立于2001年,与材料时间不符,C项错误;早在20世纪五六十年代,中国已逐步冲破西方国家的封锁,排除D项。

16.C 我国进行社会主义现代化建设的根本政治保证是坚持四项基本原则,排除A选项。政府机构改革需要在社会主义法治轨道上进行,而我国的社会主义法治建设早已开始,排除B选项。新一轮的机构改革优化政府职责体系和组织结构,加快推进国家治理体系和治理能力现代化,进一步理顺党政机构职责关系,从而为全面建设社会主义现代化强国提供体制保障,故C选项正确。改革必须顺应时代发展潮流,社会每前进一步,改革跟进一步,改革永远在路上,排除D选项。

17.(1)始终强调发展生产或经济;始终关注三农问题;始终关注底层民生;始终坚持社会主义道路;始终关注收入的分配。(任答3点6分)

(2)示例一

不合理:1949—1978年作为单独一个阶段不合理。(2分)

修改:分为1949—1956年、1956—1978年两个阶段。(2分)

理由:1949—1956年为过渡时期,由新民主主义过渡至社会主义;(2分)1956—1978年,社会主义建设在探索中曲折前进。(2分)

示例二

不合理:选择1987年作为阶段分界点不合理。(2分)

修改:分为1978—1992年以及1992年以来两个阶段。(2分)

理由:1978年中共十一届三中全会召开,改革开放,进入社会主义现代化建设新时期;(2分)1992年中共十四大明确我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,推进国企改革。(2分)

解析 (1)根据表格中的高频词汇进行概括即可。

(2)首先,可以结合所学新中国成立以来的历史分期,来分析材料中划分的三个阶段,就可以得出不同阶段划分与所学知识的差异,不合理之处就找出来了。然后,结合自己对所学知识的掌握程度,选择其中比较擅长的阶段来作为自己思考的方向,指出自己认为正确的阶段划分。最后,需要结合自己选择的阶段及其修改意见,说明自己修改的理由,可以从所学知识的阶段性上考虑,也可以从表格中的高频词汇来分析,只要做到论从史出、史论结合即可。

18.(1)背景:中国改革开放事业不断推进;中国由传统农业国向现代化国家迈进;深圳作为经济特区有诸多优惠政策。(6分)

(2)基本特征:移民流向呈现多向性;与国家大政方针或重大工程相结合;服务于社会主义现代化建设需要。(6分)

解析 (1)据材料“20世纪中国创办经济特区所引发”得出,中国改革开放事业不断推进;据材料“我国从传统农业国转向现代化国家的情形下进行的”得出,中国由传统农业国向现代化国家迈进;据材料“深圳早期的发展得益于国家给予的优惠政策”得出,深圳作为经济特区有诸多优惠政策。

(2)根据材料“中国现代的移民主要有三种”得出,移民流向呈现多向性;根据“三峡工程……创办经济特区……移民潮”得出,与国家大政方针或重大工程相结合;根据材料“改革开放和大力进行社会主义现代化建设”得出,服务于社会主义现代化建设需要。

19.(1)解读内容应包括:①从专业户出现具有客观必然性的角度作答,如家庭联产承包责任制的推广提高了农民的生产积极性,有了较多的剩余劳动力和一定的资金等;(2分)②从专业户发展呈现的特点的角度作答,如专业户发展迅速,涉及的领域不断扩大,波及地域越来越广泛等;(4分)③从专业户发展产生的影响的角度作答,如专业户的发展推动着农业生产向专业化、社会化的方向发展,改变农村经济结构,进一步提高了劳动生产率,促进了商品生产,并进而影响国家政策,为改革深化发展奠定基础等。(4分)

(2)表述

层次1:不能表述成文。(0分)

层次2:能表述成文,逻辑不够清晰,叙述不够完整。(1~2分)

层次3:能表述成文,逻辑清晰,叙述完整、连贯、有条理、语言流畅。(3~4分)

解析 本题要求写一则题为“春潮涌动”的历史短文,对专业户现象进行解读。据材料“1981年,专业户在我国农村的少数地区开始出现,1982年普遍增多,1983年迅猛发展”“由城镇和厂矿周围向广大农村发展;由经济水平高的地区向一般地区发展;由养殖业、种植业向其他各业发展”“1984年的中央一号文件”并结合时代背景,从专业户发展的原因、特点和影响等角度进行分析。最后进行总结即可。

20.(1)二战后两大阵营的对抗;阿拉伯世界的政治格局仍受欧美资本主义国家主导;新中国“一边倒”外交政策的影响;中阿不同的经济与文化为双方交往添加了一定的阻碍。(4分,每点2分,任答2点即可)

(2)意义:有利于中阿双方优势互补,合作共赢;有助于中阿民族复兴;为促进阿拉伯国家发展和中东地区治理贡献更多力量和智慧;为南南合作与全球发展树立了典范;有助于推动全球治理体系变革,推动构建人类命运共同体。(4分,每点2分,任答2点即可)

建议:加强政策支持;进一步深化中阿交流、合作;提升我国全球治理能力,进一步彰显国际人道主义;坚持政府主导与民众参与的有机结合;拓展对阿信息传播渠道。(4分,每点2分,任答2点即可)

解析 (1)原因,根据二战后的史实以及材料信息进行概括即可。

(2)第一小问意义,据材料二“中阿战略伙伴关系”可知有利于中阿双方优势互补,合作共赢;据材料二“不仅为中阿两大民族实现复兴的进程注入了强大动力”可知有助于中阿民族复兴;据材料二“为推进地区安全稳定与全球共同发展作出了重要贡献”可知为促进阿拉伯国家发展和中东地区治理贡献更多力量和智慧;据材料二“为促进南南合作树立了典范”可知为南南合作与全球发展树立了典范;据材料二“人类命运共同体的天然合作伙伴”可知有助于推动全球治理体系变革,推动构建人类命运共同体。第二小问建议,据材料一“中阿之间对外政策等层面缺乏足够的相互认知与了解”可知加强政策支持;据材料一“而是主要通过媒体传播和人文交流的手段进行,并辅助宗教和外援”可知进一步深化中阿交流、合作与拓展对阿信息传播渠道;据材料二“作为共建‘一带一路’与人类命运共同体的天然合作伙伴”可知提升我国全球治理能力,进一步彰显国际人道主义;结合所学新中国外交的史实可知坚持政府主导与民众参与的有机结合。

同课章节目录